版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

全球范圍內,肺癌是最常見的癌癥。非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)占肺癌病例的85%,其中腺癌是最常見類型,且具有快速進展、預后不佳、容易產生化療抵抗等特點[1-3]。

肺腺癌的主要擴散方式為淋巴結轉移,這不僅對疾病分期產生重大影響,同時也直接決定患者的預后情況[4]。即使是已經成功完成腫瘤全切除的Ⅰ期NSCLC患者,手術后的復發或轉移風險仍然可達21.7%,其中部分病例甚至存在早期淋巴結轉移[5-6]。所以,準確識別淋巴結陽性肺腺癌患者的臨床與影像學危險因素,有助于優化治療方案,從而提升肺腺癌患者的5年生存率。

關于肺腺癌淋巴結轉移的危險因素,既往研究結果主要集中于病灶大小、密度和病理分型等方面。隨著三維重建技術在影像學中的日益普及,對病灶在三維空間中的位置與淋巴結轉移之間關系的研究需求也在逐漸增加。然而,目前對中央型和外周型肺癌的判定標準尚未達成共識,例如,美國胸科醫師學會(American College of Chest Physicians,ACCP)指南[7]認為,胸腔的外2/3為外周,而國立綜合癌癥網絡(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)和歐洲胸外科醫師協會(European Society of Thoracic Surgeons,ESTS)指南[8-9]則認為肺實質的外1/3為外周。此外,不同指南的測量方法細節也存在差異[10-11],且僅限于二維水平,為非定量方法且主觀性相對較強,而關于定量判斷三維空間中腫瘤位置的報道則很少。因此,肺腺癌的三維空間位置等關鍵特征與淋巴結轉移之間的關系需要進一步探索。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2016年6月—2020年6月于南京醫科大學第一附屬醫院接受胸部CT掃描,并經手術確診為有或無淋巴結轉移的浸潤性肺腺癌患者。納入標椎:(1)行肺葉或亞肺葉切除,并接受系統性淋巴結清掃,術后病理結果證實為浸潤性肺腺癌;(2)患者于術前2周內接受胸部CT薄層掃描;(3)腫瘤肺窗實性成分最大徑與腫瘤最大直徑的比值>0.5;(4)臨床及影像信息完整。排除標準:(1)患者在手術前已接受過放療和/或化療;(2)手術中未進行系統性淋巴結清掃或取樣;(3)同時存在其他惡性腫瘤;(4)有遠處轉移;(5)CT圖像質量較差,臨床信息不全面。根據有無淋巴結轉移,將患者分為陽性組和陰性組。

1.2 CT檢查方法

使用西門子Somation Definition 64排CT進行胸部掃描,患者取仰臥位,掃描范圍為肺尖至肺底,掃描參數如下:管電壓120 Kv,自動管電流(mAs),層厚1.5 mm,層間距1.2 mm;掃描完成后進行薄層圖像重建,層厚為1.5 mm,所有患者的圖像均具有縱隔窗(窗寬:400 HU;窗位:40 HU)和肺窗(窗寬:

1.3 資料采集

1.3.1 臨床資料

包括性別、年齡、吸煙史、家族史、血清腫瘤標志物水平,其中血清腫瘤標志物包括癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)、細胞角蛋白19片段(cytokeratin 19 fragment,CYFRA21-1)以及神經元特異性烯醇化酶(neuron-specific enolase,NSE)。分別采用4.7 ng/mL、3.3 ng/mL和16.3 mg/mL作為CEA、CYFRA211、NSE 3種腫瘤標志物的正常參考值。

1.3.2 影像學資料

分別由兩名有5年工作經驗的影像科醫師評估病灶的CT影像學特征,當存在意見分歧時,由另一名具有20年胸部影像診斷工作經驗的高年資影像科醫師做出最終判斷。

CT影像學評估主要包括以下內容:病變在肺部的分布(包括右上葉、右中葉、右下葉、左上葉、左下葉);病變的形態特征(包括邊界、分葉、毛刺、空泡、空洞);病變類型(包括實性和部分實性);病變在肺部的空間位置(包括距離肺門的空間位置關系、與胸膜的空間位置關系);病變鄰近胸膜改變(包括線狀牽拉、緊貼、線狀牽拉伴凹陷、寬基底凹陷);病變與支氣管的關系(無關系;支氣管受腫瘤壓迫,管腔狹窄;支氣管在腫瘤中走行,管腔未見異常;支氣管伸入腫瘤,見空氣支氣管征;支氣管伸入腫瘤,管腔狹窄、楔形中斷;支氣管被腫瘤堵塞,管腔截斷);是否有異常血管進入病變區域(無;血管在結節旁繞行;見1~2根穿通血管無扭曲擴張;穿通血管伴扭曲擴張;血管集);以及支氣管血管束增厚、周圍模糊影。影像學特征示例見附件。分葉征表示腫瘤輪廓呈多個弧形凸起;毛刺征表示自腫瘤邊緣向周圍肺組織延伸且未抵達胸膜的輻射狀線樣影;空泡征指腫瘤內部可見直徑1~3 mm的氣體密度影;支氣管充氣征指腫瘤內部實變區域可見含氣的支氣管影;血管集束征表示腫瘤周圍可見一支或多支血管結構受腫瘤的牽拉向腫瘤方向集中或通過腫瘤或在腫瘤的邊緣截斷。

病灶與胸膜的空間位置關系主要根據病灶在三維空間內距離最近的胸膜類型決定,分為縱隔胸膜型、臟層胸膜型及葉間胸膜型。

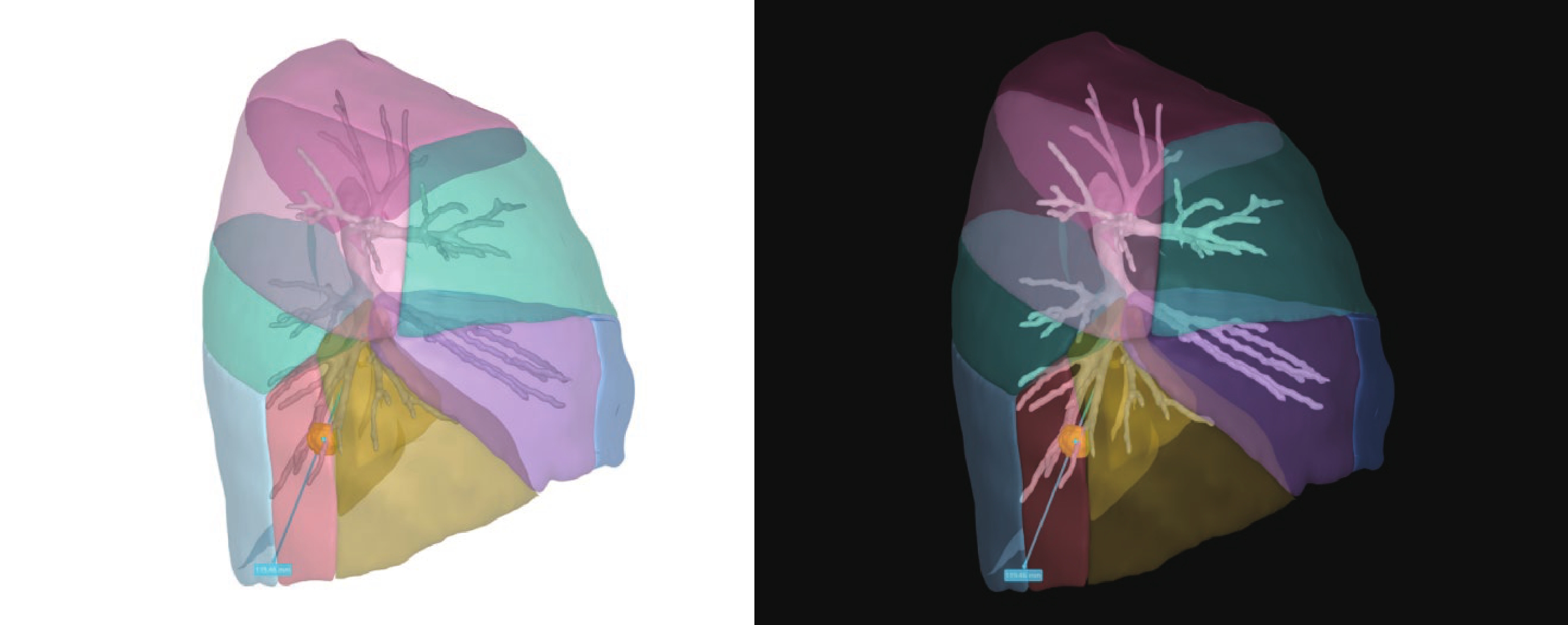

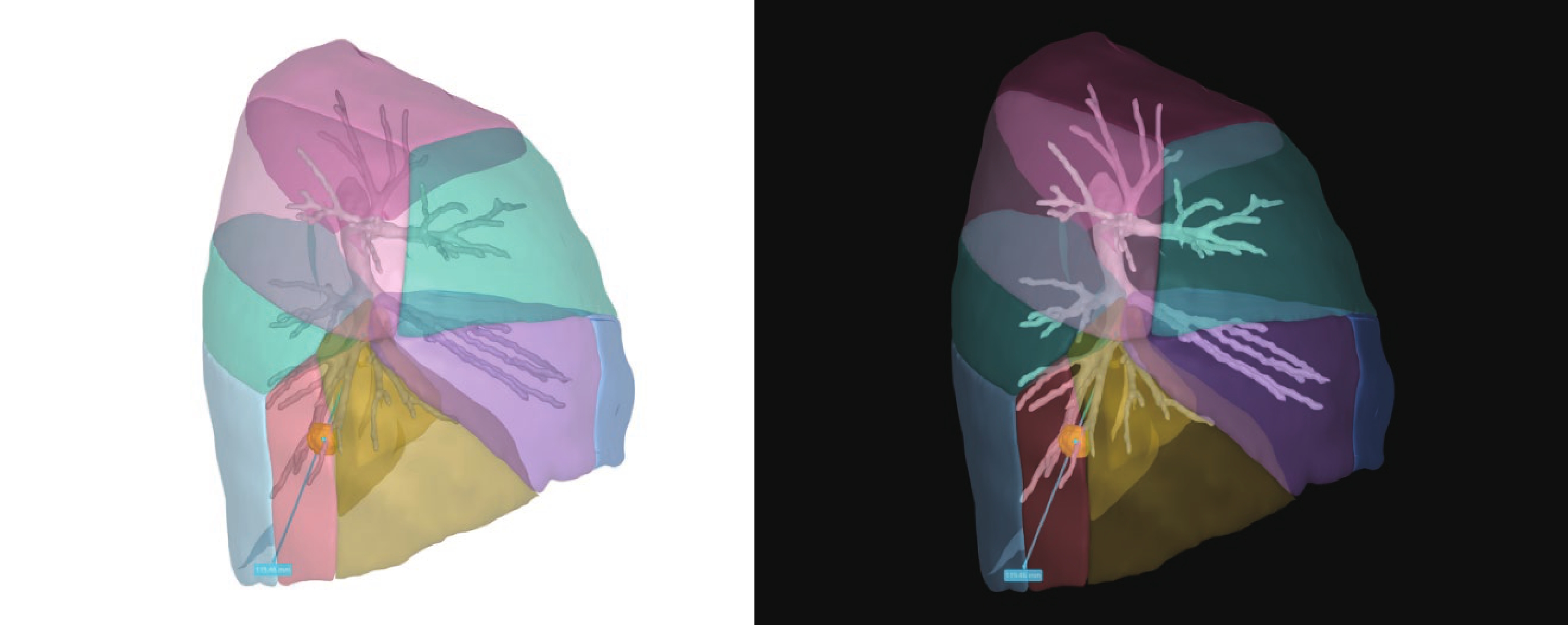

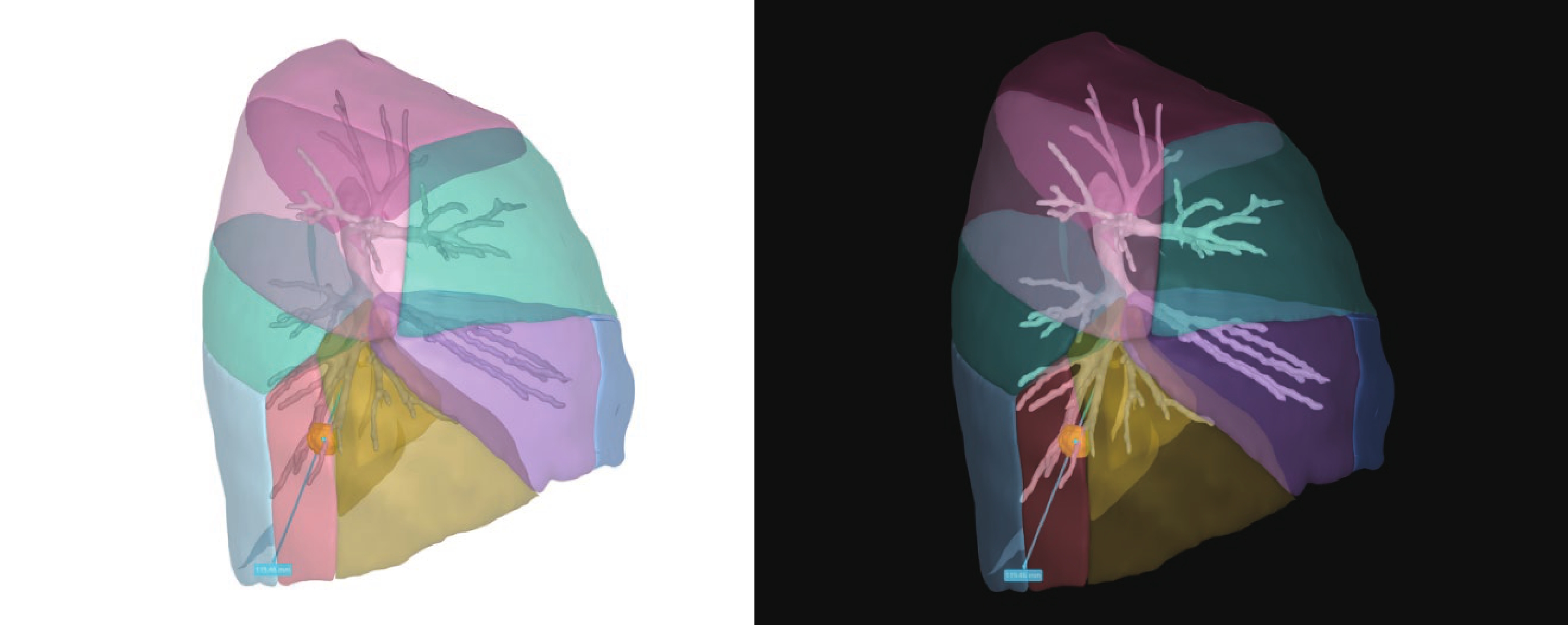

我們采用距離肺門的深度百分比(深度比)判斷病灶距離肺門的空間位置關系,這項工作主要在CT影像三維重建的模型中完成。具體步驟包括:首先,找出腫瘤所在肺葉的葉支氣管口中心并將其標記為O點,然后確定腫瘤的中心位置并定義為A點;接著,連接O、A兩點并將此線段延長直至與臟層胸膜交匯,該交匯點定義為B點;最后,計算BA與BO長度的比值,即可大致反映腫瘤距離肺門的深度百分比,范圍為0.0%~100.0%,對應腫瘤空間位置靠近或遠離肺門的情況。具體可分為3類:當深度比≤33.3%時,認為該腫瘤位于外區;當深度比為33.4%~66.6%,腫瘤位于中間區域;當深度比≥66.7%時,則腫瘤位于內區。利用DeepInsight軟件和RadiAnt DICOMViewer軟件可對深度比進行精確測量;見圖1~2。

圖1

使用DeepInsight軟件構建三維重建模型測量結節的深度比

圖1

使用DeepInsight軟件構建三維重建模型測量結節的深度比

在顯示肺段及支氣管解剖的三維重建模型中確定腫瘤中心A點、腫瘤所在肺葉支氣管開口中心O點及二者相連的延長線與臟層胸膜交匯點B點的位置,計算BA與BO長度的比值,得到該腫瘤的深度比

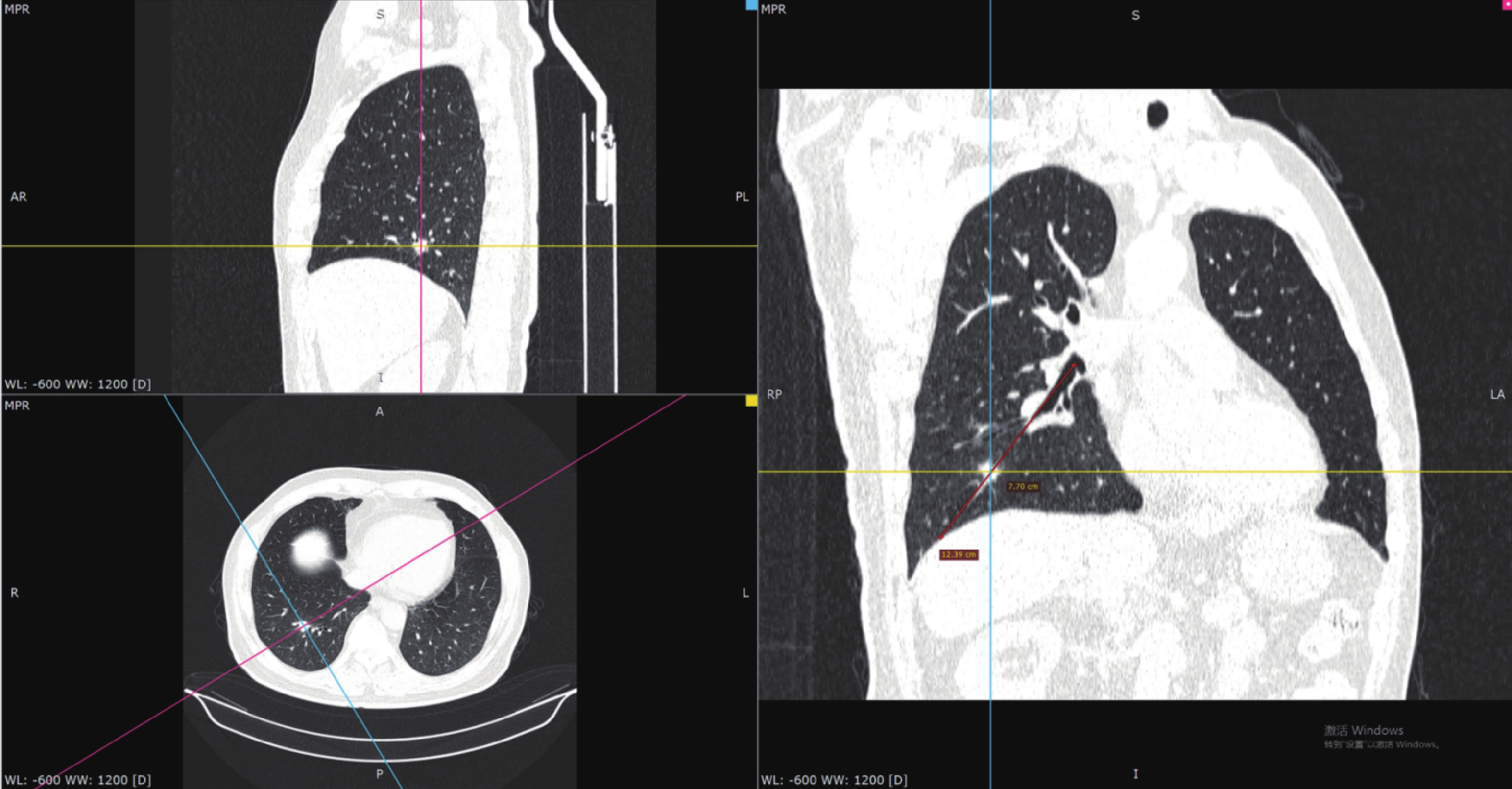

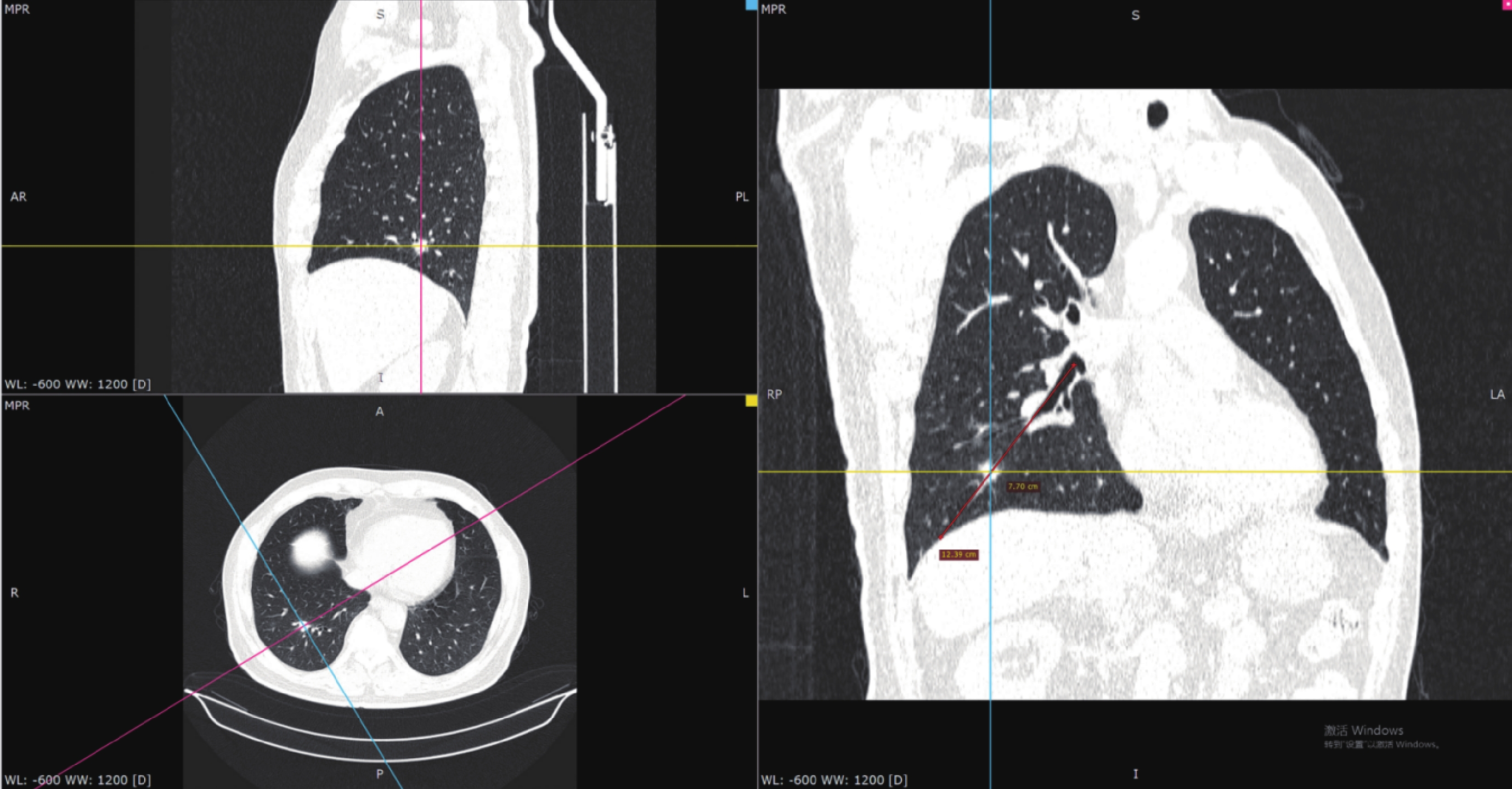

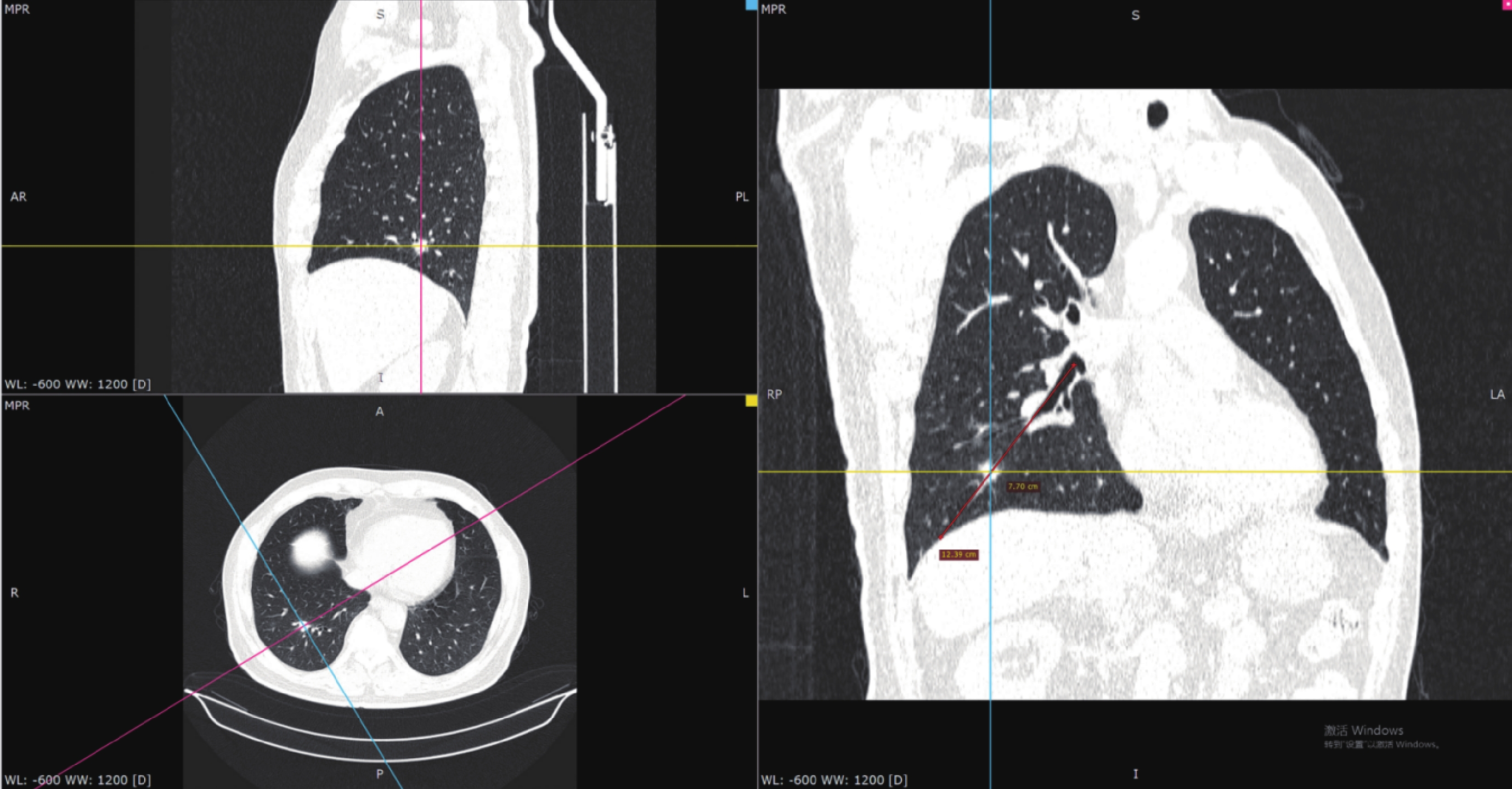

圖2

使用RadiAnt DICOMViewer 軟件3D多平面重建驗證三維圖像

圖2

使用RadiAnt DICOMViewer 軟件3D多平面重建驗證三維圖像

首先通過軸位圖像確定腫瘤的位置,接著調整坐標軸并在冠狀位圖像上尋找其所在肺葉支氣管開口的位置,找到該位置時停止轉動,計算出位于右肺下葉支氣管開口中央的O點與腫瘤中心A點之間的距離為7.70 cm,以及OA延長線與臟層胸膜交匯點B點與O點的距離為12.39 cm,因此該腫瘤的深度比為(12.39?7.70)/12.39=37.9%,介于33.4%~66.6%之間,表明其空間位置位于中區

1.4 統計學分析

使用 SPSS 21.0 軟件進行統計學分析。利用組內相關系數(intra-class correlation coefficient,ICC)評價2位影像診斷醫師評估影像學特征的觀察者內及觀察者間一致性,如ICC>0.75,則代表一致性較好。對于計量資料,符合正態分布者用均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布者采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用Mann Whitney U檢驗。對于計數資料,用頻數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。將單因素分析中差異有統計學意義的變量納入多因素logistic回歸模型,分析可切除肺腺癌患者淋巴結轉移的獨立危險因素,并構建空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型,對該模型進行受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線分析,并通過計算準確性、敏感性、特異性、曲線下面積(area under the curve,AUC)評估模型的預測效能,將其與不包含空間位置特征的臨床-影像特征傳統預測模型進行對比。雙側檢驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

本研究已經通過南京醫科大學第一附屬醫院倫理委員會審核批準,審批號為2023-SRFA-337。

2 結果

2.1 患者的基線資料

本研究共納入611例患者,其中男299例、女312例,年齡27~81歲。陽性組共333例,平均年齡為(58.9±9.7)歲;陰性組共278例,平均年齡為(60.1±11.4)歲。淋巴結轉移的總發生率為54.5%(333/611)。患者的基線資料及影像學特征見表1。

2.2 一致性檢驗

觀察者內部的ICC范圍為0.768~0.857,而觀察者間的ICC范圍為0.797~0.866,兩者都>0.75,表明一致性較好。

2.3 淋巴結轉移相關的臨床及影像學危險因素

單因素logistic回歸分析顯示,兩組在以下因素的差異有統計學意義:距離肺門的空間位置關系(P<0.001)、與胸膜的空間位置關系(P=0.030)、結節類型(P<0.001)、支氣管血管束增厚(P<0.001)、胸膜改變(P<0.001)以及血清CEA水平(P=0.001)。而兩組在性別、年齡、病灶分布、分葉、毛刺、空泡、空洞、邊界是否清晰、周圍模糊影、與支氣管的關系、異常血管伸入方面差異無統計學意義(P>0.05)。

多因素logistic回歸分析結果表明,距離肺門的空間位置關系(P<0.001)、結節類型(P=0.012)、胸膜改變(P=0.002)和血清CEA水平(P<0.001)是可切除肺腺癌患者淋巴結轉移的獨立危險因素,即深度比提示空間位置位于中區及內區、實性密度、胸膜改變為寬基底凹陷以及血清CEA水平升高的可切除肺腺癌患者發生淋巴結轉移的風險更高;見表2。

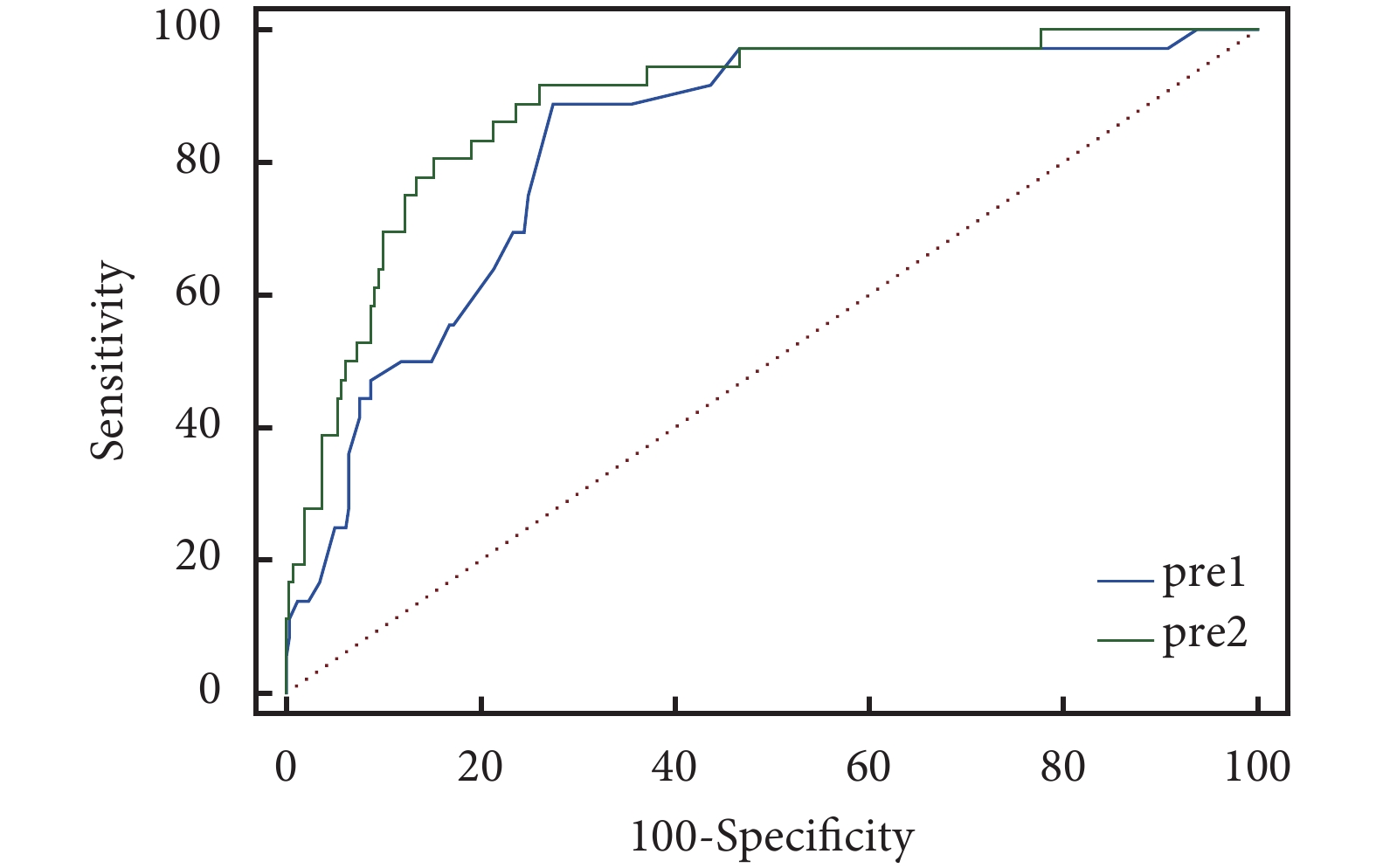

2.4 構建預測模型

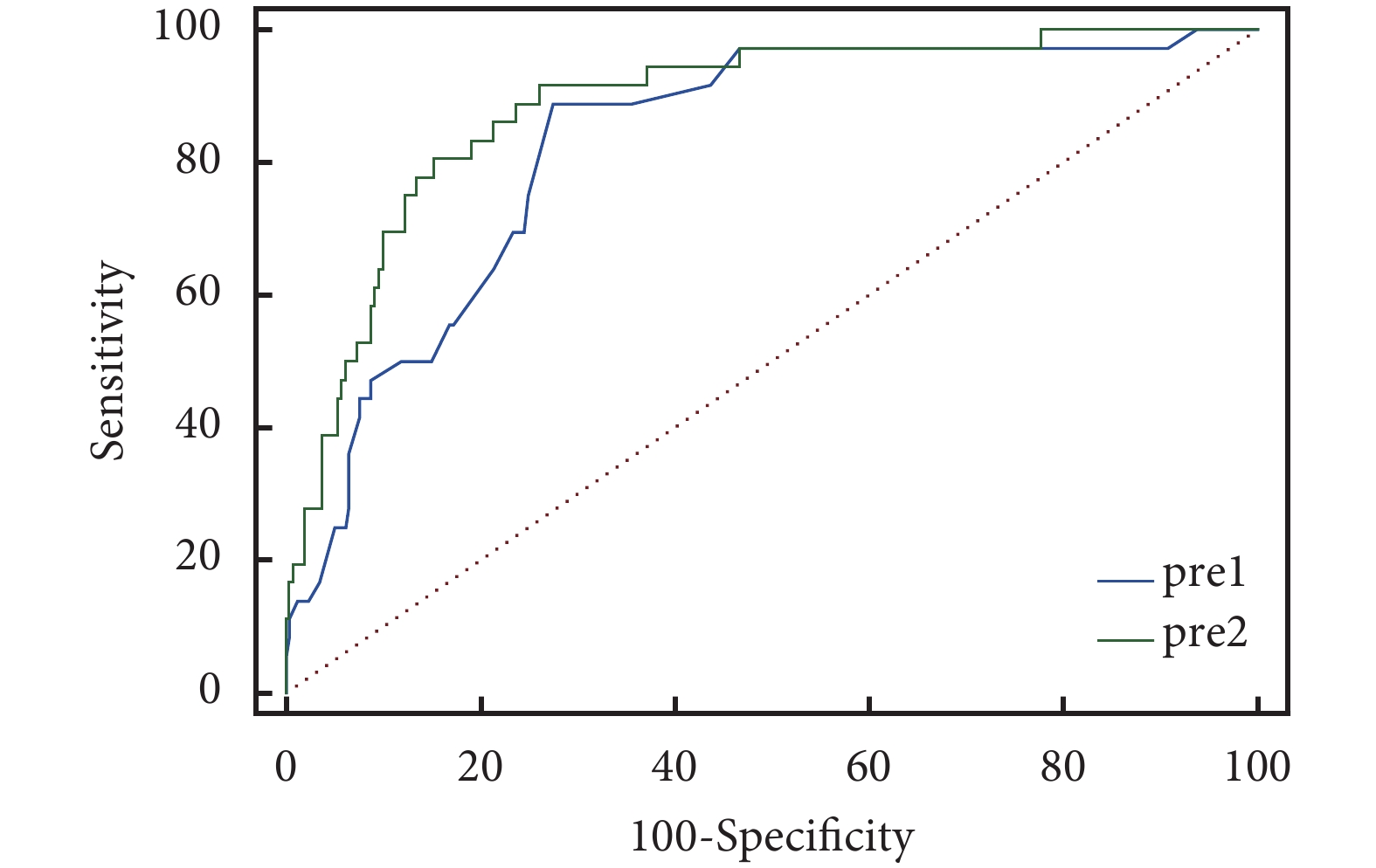

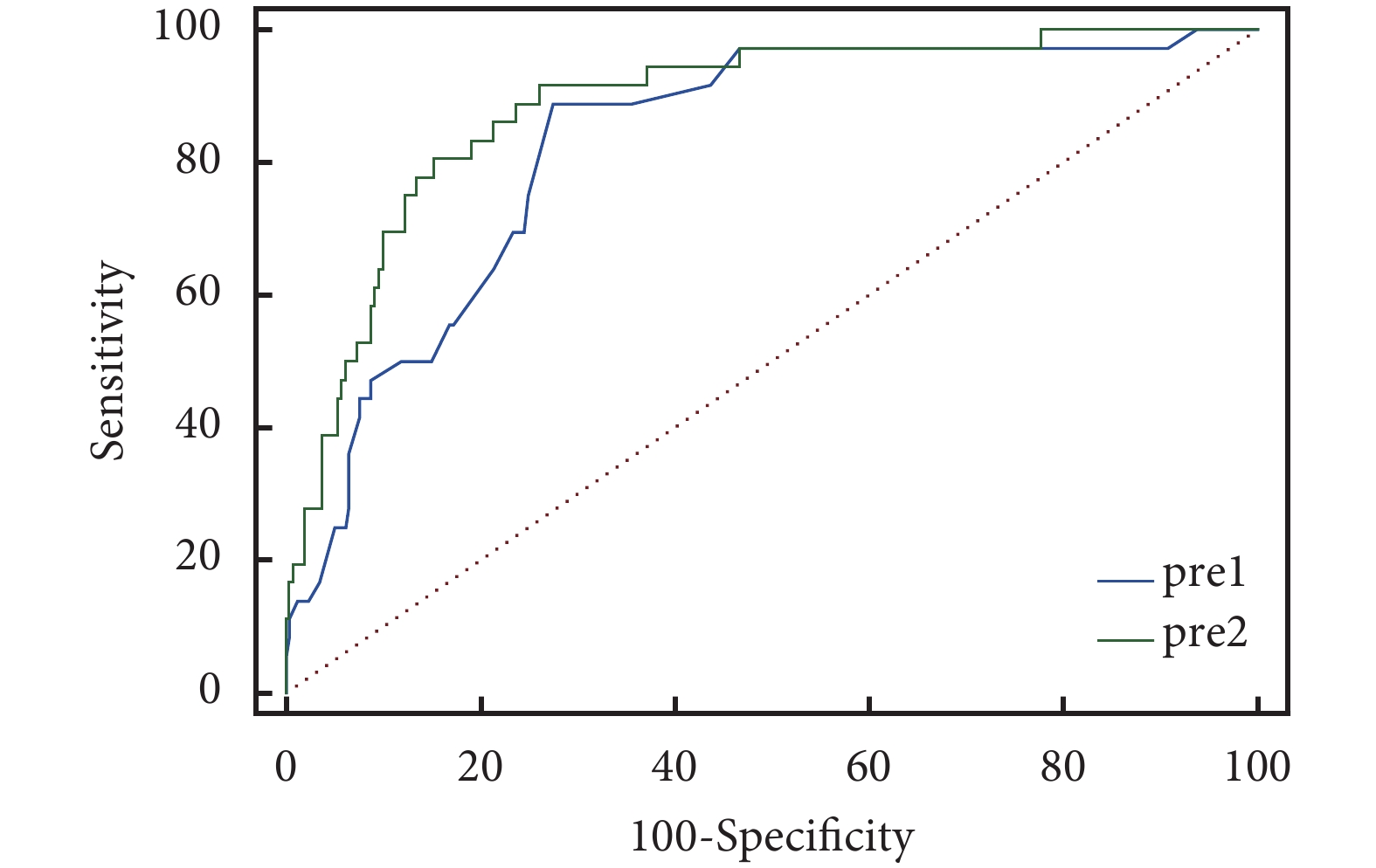

根據以上獨立危險因素建立空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型,模型的敏感性為91.67%,特異性為74.05%,準確性為87.88%,AUC為0.885。我們對空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型以及不包含空間位置特征的臨床-影像特征傳統預測模型進行比較。傳統預測模型的敏感性為76.40%,特異性為72.10%,準確性為53.86%,AUC為0.827。空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型的預測效能優于傳統預測模型,AUC差異有統計學意義(P=0.026);見圖3。

圖3

空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型與傳統預測模型的受試者工作特征曲線比較

圖3

空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型與傳統預測模型的受試者工作特征曲線比較

pre1:傳統預測模型;pre2:聯合預測模型

3 討論

本研究顯示,3個影像學特征(病灶距離肺門的空間位置關系、結節類型、胸膜改變)以及1個臨床特征(血清CEA水平)是可切除肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素。在此基礎上,我們建立了聯合空間位置-臨床-影像特征預測模型,該模型的預測效能優于傳統預測模型。

有部分學者已經探討過肺癌病變位置與淋巴擴散的關系,例如Kawamoto等[12]通過計算距離比確定腫瘤位置,他們發現中央型早期NSCLC患者更容易合并隱匿性肺門淋巴結轉移,但這個方式無法準確反映肺部結節的空間定位情況。以往肺結節切除手術的適應證中關于結節位置的判斷僅局限于傳統的二維影像劃分方法[13],不同指南[10-11]的測量方法細節也存在差異。近年來,由于三維重建技術的進步及廣泛運用,結節在二維影像中的位置可能與其在三維影像中的實際位置存在差異,進而導致錯誤的判斷,這種錯誤不符合當前精確治療的要求。與既往研究不同,我們重點關注了病灶三維空間位置與淋巴結轉移的相關性。我們將病灶距離肺門的空間位置關系及病灶與胸膜的空間位置關系進行了比較,結果顯示前者是可切除肺腺癌患者淋巴結轉移的獨立危險因素(P<0.001),而后者的幾種類型中雖然縱隔胸膜型的淋巴結轉移發生率達66.17%,高于臟層胸膜型及葉間胸膜型,但是這種差異并無統計學意義。這可能是因為我們在確定病灶與胸膜的位置關系時沒有采用統一的標準參考點,而且無法充分反映三維空間的特性。相反,當我們以病灶所在肺葉的葉支氣管開口中心為原點定量判斷病灶到肺門的距離時,不僅可以得到更為精確的結果,而且更好地體現了三維空間的特征。我們此前的研究[14]已經證實,深度比方法在雙側肺的對稱3分區中可最大程度消除縱隔結構的干擾,更準確地在三維空間中區分內、中、外帶范圍。在本研究中,我們評估了病灶深度比與淋巴結轉移之間的關系,發現處于外區(深度比0.0%~33.3%)的腫瘤淋巴結轉移發生率顯著低于中區和內區(深度比33.4%~100.0%)腫瘤。因此,我們認為,對于中區和內區的肺腺癌,術前應該提倡積極的侵入性淋巴結活檢,以準確判定分期并制定最合理的治療方案。

本研究顯示結節類型、胸膜改變和血清CEA水平對可切除肺腺癌淋巴結轉移有預測價值,這與既往研究[15-20]結果一致。將這3個特征與病灶三維空間位置因素融合并建立預測模型后,對淋巴結轉移的預測效能得到進一步提升。

增厚在影像學上代表與腫瘤相鄰區域的支氣管血管束呈蠕蟲狀或不規則增厚,在病理上代表腫瘤沿著支氣管周圍淋巴管延伸。Sung等[21]認為,支氣管血管束增厚是ⅠA期外周小細胞肺癌患者無進展生存的獨立且有用的預測因素。另有學者[22]認為,支氣管血管束增厚有助于預測肺腺癌的表皮生長因子受體突變狀態。而我們的研究結果則顯示,支氣管血管束增厚對可切除肺腺癌淋巴結轉移的預測無價值,與既往研究不一致,可能原因是支氣管血管束增厚在影像學中的判定目前尚無統一標準,受不同影像科醫師的主觀因素影響較大,且容易受到肺內陳舊病灶等的干擾而導致判斷準確性降低。

我們的研究仍存在一些不足之處。首先,這僅是一個單中心回顧性研究,模型預測效果遜色于基于多中心數據的模型,研究所揭示出的因果聯系也比前瞻性研究薄弱。此外,受限于成本因素,該研究中許多患者未接受正電子發射計算機體層顯像檢查,所以無法對最大標準攝取值等參數與淋巴結轉移的關系做出評價。此外,關于患者生存和預后的數據不全,因此我們未能分析淋巴結轉移與長期預后之間的關系。為彌補現有缺陷,我們計劃后續進行多中心前瞻性研究,以更好地驗證本研究結果。

綜上所述,本研究證明在可切除肺腺癌患者中,深度比提示空間位置位于中區及內區、實性密度、胸膜改變為寬基底凹陷以及血清CEA水平升高者發生淋巴結轉移的風險更高。因此,對于具有以上危險因素的患者,應積極進行淋巴結活檢和清掃,以獲得更好的預后,延長生存期。

利益沖突:無。

作者貢獻:羅珉皓負責論文設計、寫作和修改,數據處理和分析;郝沁敏和王芬負責數據整理和分析;袁梅負責論文設計。

本文附件圖見本刊網站電子版(https://www.tcsurg.org/article/10.7507/1007-4848.202410005)。

全球范圍內,肺癌是最常見的癌癥。非小細胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)占肺癌病例的85%,其中腺癌是最常見類型,且具有快速進展、預后不佳、容易產生化療抵抗等特點[1-3]。

肺腺癌的主要擴散方式為淋巴結轉移,這不僅對疾病分期產生重大影響,同時也直接決定患者的預后情況[4]。即使是已經成功完成腫瘤全切除的Ⅰ期NSCLC患者,手術后的復發或轉移風險仍然可達21.7%,其中部分病例甚至存在早期淋巴結轉移[5-6]。所以,準確識別淋巴結陽性肺腺癌患者的臨床與影像學危險因素,有助于優化治療方案,從而提升肺腺癌患者的5年生存率。

關于肺腺癌淋巴結轉移的危險因素,既往研究結果主要集中于病灶大小、密度和病理分型等方面。隨著三維重建技術在影像學中的日益普及,對病灶在三維空間中的位置與淋巴結轉移之間關系的研究需求也在逐漸增加。然而,目前對中央型和外周型肺癌的判定標準尚未達成共識,例如,美國胸科醫師學會(American College of Chest Physicians,ACCP)指南[7]認為,胸腔的外2/3為外周,而國立綜合癌癥網絡(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)和歐洲胸外科醫師協會(European Society of Thoracic Surgeons,ESTS)指南[8-9]則認為肺實質的外1/3為外周。此外,不同指南的測量方法細節也存在差異[10-11],且僅限于二維水平,為非定量方法且主觀性相對較強,而關于定量判斷三維空間中腫瘤位置的報道則很少。因此,肺腺癌的三維空間位置等關鍵特征與淋巴結轉移之間的關系需要進一步探索。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2016年6月—2020年6月于南京醫科大學第一附屬醫院接受胸部CT掃描,并經手術確診為有或無淋巴結轉移的浸潤性肺腺癌患者。納入標椎:(1)行肺葉或亞肺葉切除,并接受系統性淋巴結清掃,術后病理結果證實為浸潤性肺腺癌;(2)患者于術前2周內接受胸部CT薄層掃描;(3)腫瘤肺窗實性成分最大徑與腫瘤最大直徑的比值>0.5;(4)臨床及影像信息完整。排除標準:(1)患者在手術前已接受過放療和/或化療;(2)手術中未進行系統性淋巴結清掃或取樣;(3)同時存在其他惡性腫瘤;(4)有遠處轉移;(5)CT圖像質量較差,臨床信息不全面。根據有無淋巴結轉移,將患者分為陽性組和陰性組。

1.2 CT檢查方法

使用西門子Somation Definition 64排CT進行胸部掃描,患者取仰臥位,掃描范圍為肺尖至肺底,掃描參數如下:管電壓120 Kv,自動管電流(mAs),層厚1.5 mm,層間距1.2 mm;掃描完成后進行薄層圖像重建,層厚為1.5 mm,所有患者的圖像均具有縱隔窗(窗寬:400 HU;窗位:40 HU)和肺窗(窗寬:

1.3 資料采集

1.3.1 臨床資料

包括性別、年齡、吸煙史、家族史、血清腫瘤標志物水平,其中血清腫瘤標志物包括癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)、細胞角蛋白19片段(cytokeratin 19 fragment,CYFRA21-1)以及神經元特異性烯醇化酶(neuron-specific enolase,NSE)。分別采用4.7 ng/mL、3.3 ng/mL和16.3 mg/mL作為CEA、CYFRA211、NSE 3種腫瘤標志物的正常參考值。

1.3.2 影像學資料

分別由兩名有5年工作經驗的影像科醫師評估病灶的CT影像學特征,當存在意見分歧時,由另一名具有20年胸部影像診斷工作經驗的高年資影像科醫師做出最終判斷。

CT影像學評估主要包括以下內容:病變在肺部的分布(包括右上葉、右中葉、右下葉、左上葉、左下葉);病變的形態特征(包括邊界、分葉、毛刺、空泡、空洞);病變類型(包括實性和部分實性);病變在肺部的空間位置(包括距離肺門的空間位置關系、與胸膜的空間位置關系);病變鄰近胸膜改變(包括線狀牽拉、緊貼、線狀牽拉伴凹陷、寬基底凹陷);病變與支氣管的關系(無關系;支氣管受腫瘤壓迫,管腔狹窄;支氣管在腫瘤中走行,管腔未見異常;支氣管伸入腫瘤,見空氣支氣管征;支氣管伸入腫瘤,管腔狹窄、楔形中斷;支氣管被腫瘤堵塞,管腔截斷);是否有異常血管進入病變區域(無;血管在結節旁繞行;見1~2根穿通血管無扭曲擴張;穿通血管伴扭曲擴張;血管集);以及支氣管血管束增厚、周圍模糊影。影像學特征示例見附件。分葉征表示腫瘤輪廓呈多個弧形凸起;毛刺征表示自腫瘤邊緣向周圍肺組織延伸且未抵達胸膜的輻射狀線樣影;空泡征指腫瘤內部可見直徑1~3 mm的氣體密度影;支氣管充氣征指腫瘤內部實變區域可見含氣的支氣管影;血管集束征表示腫瘤周圍可見一支或多支血管結構受腫瘤的牽拉向腫瘤方向集中或通過腫瘤或在腫瘤的邊緣截斷。

病灶與胸膜的空間位置關系主要根據病灶在三維空間內距離最近的胸膜類型決定,分為縱隔胸膜型、臟層胸膜型及葉間胸膜型。

我們采用距離肺門的深度百分比(深度比)判斷病灶距離肺門的空間位置關系,這項工作主要在CT影像三維重建的模型中完成。具體步驟包括:首先,找出腫瘤所在肺葉的葉支氣管口中心并將其標記為O點,然后確定腫瘤的中心位置并定義為A點;接著,連接O、A兩點并將此線段延長直至與臟層胸膜交匯,該交匯點定義為B點;最后,計算BA與BO長度的比值,即可大致反映腫瘤距離肺門的深度百分比,范圍為0.0%~100.0%,對應腫瘤空間位置靠近或遠離肺門的情況。具體可分為3類:當深度比≤33.3%時,認為該腫瘤位于外區;當深度比為33.4%~66.6%,腫瘤位于中間區域;當深度比≥66.7%時,則腫瘤位于內區。利用DeepInsight軟件和RadiAnt DICOMViewer軟件可對深度比進行精確測量;見圖1~2。

圖1

使用DeepInsight軟件構建三維重建模型測量結節的深度比

圖1

使用DeepInsight軟件構建三維重建模型測量結節的深度比

在顯示肺段及支氣管解剖的三維重建模型中確定腫瘤中心A點、腫瘤所在肺葉支氣管開口中心O點及二者相連的延長線與臟層胸膜交匯點B點的位置,計算BA與BO長度的比值,得到該腫瘤的深度比

圖2

使用RadiAnt DICOMViewer 軟件3D多平面重建驗證三維圖像

圖2

使用RadiAnt DICOMViewer 軟件3D多平面重建驗證三維圖像

首先通過軸位圖像確定腫瘤的位置,接著調整坐標軸并在冠狀位圖像上尋找其所在肺葉支氣管開口的位置,找到該位置時停止轉動,計算出位于右肺下葉支氣管開口中央的O點與腫瘤中心A點之間的距離為7.70 cm,以及OA延長線與臟層胸膜交匯點B點與O點的距離為12.39 cm,因此該腫瘤的深度比為(12.39?7.70)/12.39=37.9%,介于33.4%~66.6%之間,表明其空間位置位于中區

1.4 統計學分析

使用 SPSS 21.0 軟件進行統計學分析。利用組內相關系數(intra-class correlation coefficient,ICC)評價2位影像診斷醫師評估影像學特征的觀察者內及觀察者間一致性,如ICC>0.75,則代表一致性較好。對于計量資料,符合正態分布者用均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布者采用中位數(上下四分位數)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用Mann Whitney U檢驗。對于計數資料,用頻數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。將單因素分析中差異有統計學意義的變量納入多因素logistic回歸模型,分析可切除肺腺癌患者淋巴結轉移的獨立危險因素,并構建空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型,對該模型進行受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線分析,并通過計算準確性、敏感性、特異性、曲線下面積(area under the curve,AUC)評估模型的預測效能,將其與不包含空間位置特征的臨床-影像特征傳統預測模型進行對比。雙側檢驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

本研究已經通過南京醫科大學第一附屬醫院倫理委員會審核批準,審批號為2023-SRFA-337。

2 結果

2.1 患者的基線資料

本研究共納入611例患者,其中男299例、女312例,年齡27~81歲。陽性組共333例,平均年齡為(58.9±9.7)歲;陰性組共278例,平均年齡為(60.1±11.4)歲。淋巴結轉移的總發生率為54.5%(333/611)。患者的基線資料及影像學特征見表1。

2.2 一致性檢驗

觀察者內部的ICC范圍為0.768~0.857,而觀察者間的ICC范圍為0.797~0.866,兩者都>0.75,表明一致性較好。

2.3 淋巴結轉移相關的臨床及影像學危險因素

單因素logistic回歸分析顯示,兩組在以下因素的差異有統計學意義:距離肺門的空間位置關系(P<0.001)、與胸膜的空間位置關系(P=0.030)、結節類型(P<0.001)、支氣管血管束增厚(P<0.001)、胸膜改變(P<0.001)以及血清CEA水平(P=0.001)。而兩組在性別、年齡、病灶分布、分葉、毛刺、空泡、空洞、邊界是否清晰、周圍模糊影、與支氣管的關系、異常血管伸入方面差異無統計學意義(P>0.05)。

多因素logistic回歸分析結果表明,距離肺門的空間位置關系(P<0.001)、結節類型(P=0.012)、胸膜改變(P=0.002)和血清CEA水平(P<0.001)是可切除肺腺癌患者淋巴結轉移的獨立危險因素,即深度比提示空間位置位于中區及內區、實性密度、胸膜改變為寬基底凹陷以及血清CEA水平升高的可切除肺腺癌患者發生淋巴結轉移的風險更高;見表2。

2.4 構建預測模型

根據以上獨立危險因素建立空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型,模型的敏感性為91.67%,特異性為74.05%,準確性為87.88%,AUC為0.885。我們對空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型以及不包含空間位置特征的臨床-影像特征傳統預測模型進行比較。傳統預測模型的敏感性為76.40%,特異性為72.10%,準確性為53.86%,AUC為0.827。空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型的預測效能優于傳統預測模型,AUC差異有統計學意義(P=0.026);見圖3。

圖3

空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型與傳統預測模型的受試者工作特征曲線比較

圖3

空間位置-臨床-影像特征聯合預測模型與傳統預測模型的受試者工作特征曲線比較

pre1:傳統預測模型;pre2:聯合預測模型

3 討論

本研究顯示,3個影像學特征(病灶距離肺門的空間位置關系、結節類型、胸膜改變)以及1個臨床特征(血清CEA水平)是可切除肺腺癌淋巴結轉移的獨立危險因素。在此基礎上,我們建立了聯合空間位置-臨床-影像特征預測模型,該模型的預測效能優于傳統預測模型。

有部分學者已經探討過肺癌病變位置與淋巴擴散的關系,例如Kawamoto等[12]通過計算距離比確定腫瘤位置,他們發現中央型早期NSCLC患者更容易合并隱匿性肺門淋巴結轉移,但這個方式無法準確反映肺部結節的空間定位情況。以往肺結節切除手術的適應證中關于結節位置的判斷僅局限于傳統的二維影像劃分方法[13],不同指南[10-11]的測量方法細節也存在差異。近年來,由于三維重建技術的進步及廣泛運用,結節在二維影像中的位置可能與其在三維影像中的實際位置存在差異,進而導致錯誤的判斷,這種錯誤不符合當前精確治療的要求。與既往研究不同,我們重點關注了病灶三維空間位置與淋巴結轉移的相關性。我們將病灶距離肺門的空間位置關系及病灶與胸膜的空間位置關系進行了比較,結果顯示前者是可切除肺腺癌患者淋巴結轉移的獨立危險因素(P<0.001),而后者的幾種類型中雖然縱隔胸膜型的淋巴結轉移發生率達66.17%,高于臟層胸膜型及葉間胸膜型,但是這種差異并無統計學意義。這可能是因為我們在確定病灶與胸膜的位置關系時沒有采用統一的標準參考點,而且無法充分反映三維空間的特性。相反,當我們以病灶所在肺葉的葉支氣管開口中心為原點定量判斷病灶到肺門的距離時,不僅可以得到更為精確的結果,而且更好地體現了三維空間的特征。我們此前的研究[14]已經證實,深度比方法在雙側肺的對稱3分區中可最大程度消除縱隔結構的干擾,更準確地在三維空間中區分內、中、外帶范圍。在本研究中,我們評估了病灶深度比與淋巴結轉移之間的關系,發現處于外區(深度比0.0%~33.3%)的腫瘤淋巴結轉移發生率顯著低于中區和內區(深度比33.4%~100.0%)腫瘤。因此,我們認為,對于中區和內區的肺腺癌,術前應該提倡積極的侵入性淋巴結活檢,以準確判定分期并制定最合理的治療方案。

本研究顯示結節類型、胸膜改變和血清CEA水平對可切除肺腺癌淋巴結轉移有預測價值,這與既往研究[15-20]結果一致。將這3個特征與病灶三維空間位置因素融合并建立預測模型后,對淋巴結轉移的預測效能得到進一步提升。

增厚在影像學上代表與腫瘤相鄰區域的支氣管血管束呈蠕蟲狀或不規則增厚,在病理上代表腫瘤沿著支氣管周圍淋巴管延伸。Sung等[21]認為,支氣管血管束增厚是ⅠA期外周小細胞肺癌患者無進展生存的獨立且有用的預測因素。另有學者[22]認為,支氣管血管束增厚有助于預測肺腺癌的表皮生長因子受體突變狀態。而我們的研究結果則顯示,支氣管血管束增厚對可切除肺腺癌淋巴結轉移的預測無價值,與既往研究不一致,可能原因是支氣管血管束增厚在影像學中的判定目前尚無統一標準,受不同影像科醫師的主觀因素影響較大,且容易受到肺內陳舊病灶等的干擾而導致判斷準確性降低。

我們的研究仍存在一些不足之處。首先,這僅是一個單中心回顧性研究,模型預測效果遜色于基于多中心數據的模型,研究所揭示出的因果聯系也比前瞻性研究薄弱。此外,受限于成本因素,該研究中許多患者未接受正電子發射計算機體層顯像檢查,所以無法對最大標準攝取值等參數與淋巴結轉移的關系做出評價。此外,關于患者生存和預后的數據不全,因此我們未能分析淋巴結轉移與長期預后之間的關系。為彌補現有缺陷,我們計劃后續進行多中心前瞻性研究,以更好地驗證本研究結果。

綜上所述,本研究證明在可切除肺腺癌患者中,深度比提示空間位置位于中區及內區、實性密度、胸膜改變為寬基底凹陷以及血清CEA水平升高者發生淋巴結轉移的風險更高。因此,對于具有以上危險因素的患者,應積極進行淋巴結活檢和清掃,以獲得更好的預后,延長生存期。

利益沖突:無。

作者貢獻:羅珉皓負責論文設計、寫作和修改,數據處理和分析;郝沁敏和王芬負責數據整理和分析;袁梅負責論文設計。

本文附件圖見本刊網站電子版(https://www.tcsurg.org/article/10.7507/1007-4848.202410005)。