版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肺癌是臨床上最常見的惡性腫瘤之一,而胸腔鏡肺葉切除術是治療早期肺癌的重要手術方式,臨床上常包括肺楔形切除術、肺段切除術、肺葉切除術[1-3 ]。胸部手術后切口相關疼痛主要有三方面原因:(1)由于胸壁分布著豐富的脊髓發出的肋間神經,這是導致術后疼痛的主要因素[4-5];(2)胸科手術后患者的咳嗽、肩部移動等體位變化、留置引流管等因素也增加了手術疼痛[6-7];(3)肺、食管手術多為潛在感染切口,術后的感染因素也增加了術后疼痛[8]。因此,胸科手術后鎮痛成了各類型胸外科手術后疼痛的難點。隨著近年來加速康復外科理念的推廣和應用,胸腔鏡肺葉手術的圍手術期鎮痛管理必須得到足夠的重視[9]。沒有及時、充分、有效的鎮痛,必然影響患者換氣、排痰等,進而影響加速康復[10]。本研究以胸腔鏡肺葉切除術為例,分析切口神經阻滯、手術后超聲引導下胸椎旁神經阻滯(thoracic paravertebral block,TPVB)、手術中胸腔鏡引導下TPVB在圍手術期加速康復中的效果,為胸腔鏡肺葉術加速康復提供策略。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2021年5月—2023年6月收治的胸腔鏡肺葉切除手術并在圍手術期使用不同鎮痛方式的患者納入本研究。采取的是隨機數字表單盲法將患者分為3組。其中A組采取手術后切口處皮下注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,劑量為2 mg/kg);B組采取超聲引導下TPVB點注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,劑量為2 mg/kg);C組采取胸腔鏡引導下胸腔內TPVB點注入羅哌卡因(濃度為0.375%,劑量為2 mg/kg)。納入標準:(1)手術的主刀者須具備3年以上主刀經驗,超聲引導下TPVB操作者具備3年以上熟練的操作經驗;(2)手術前未接受放化療;(3)實施的手術方式是胸腔鏡肺葉切除術(包括肺楔形切除術、肺段切除術、肺葉切除術),且單個手術切口不超過5 cm,手術切口數量不超過3個;(4)年齡50~79歲,美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiologists,ASA)分級為Ⅰ~Ⅱ級;(5)自愿參加研究。排除標準:(1)在手術過程中處理非計劃事件(包括處理胸膜黏連)超過30 min;(2)對手術中使用的麻醉藥物過敏患者;(3)手術中產生了需要干預的壓瘡;(4)手術后進行了二次手術。納入患者180例,其中女108例、男72例,平均年齡(62.15±7.36)歲。

1.2 神經阻滯操作方法

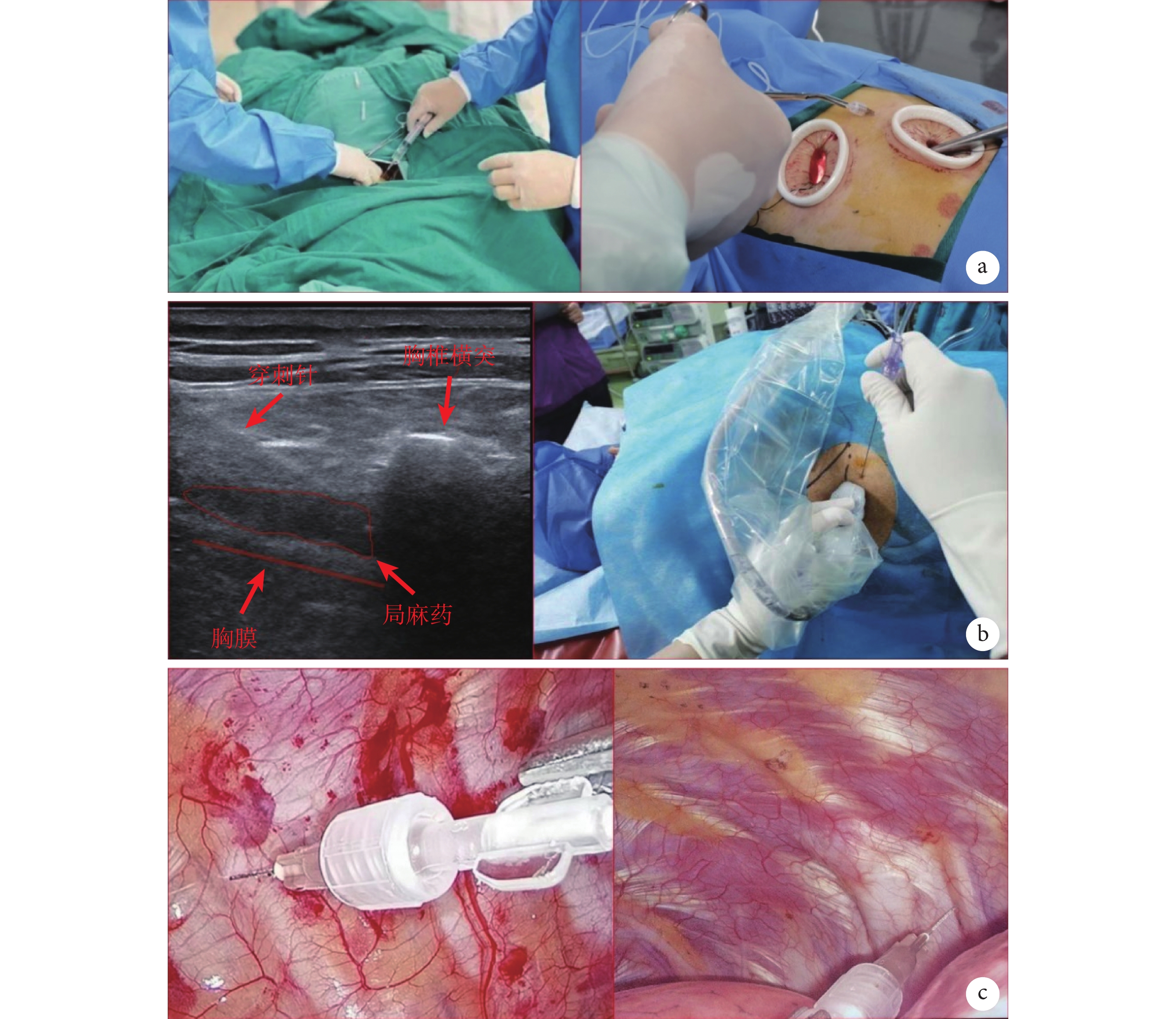

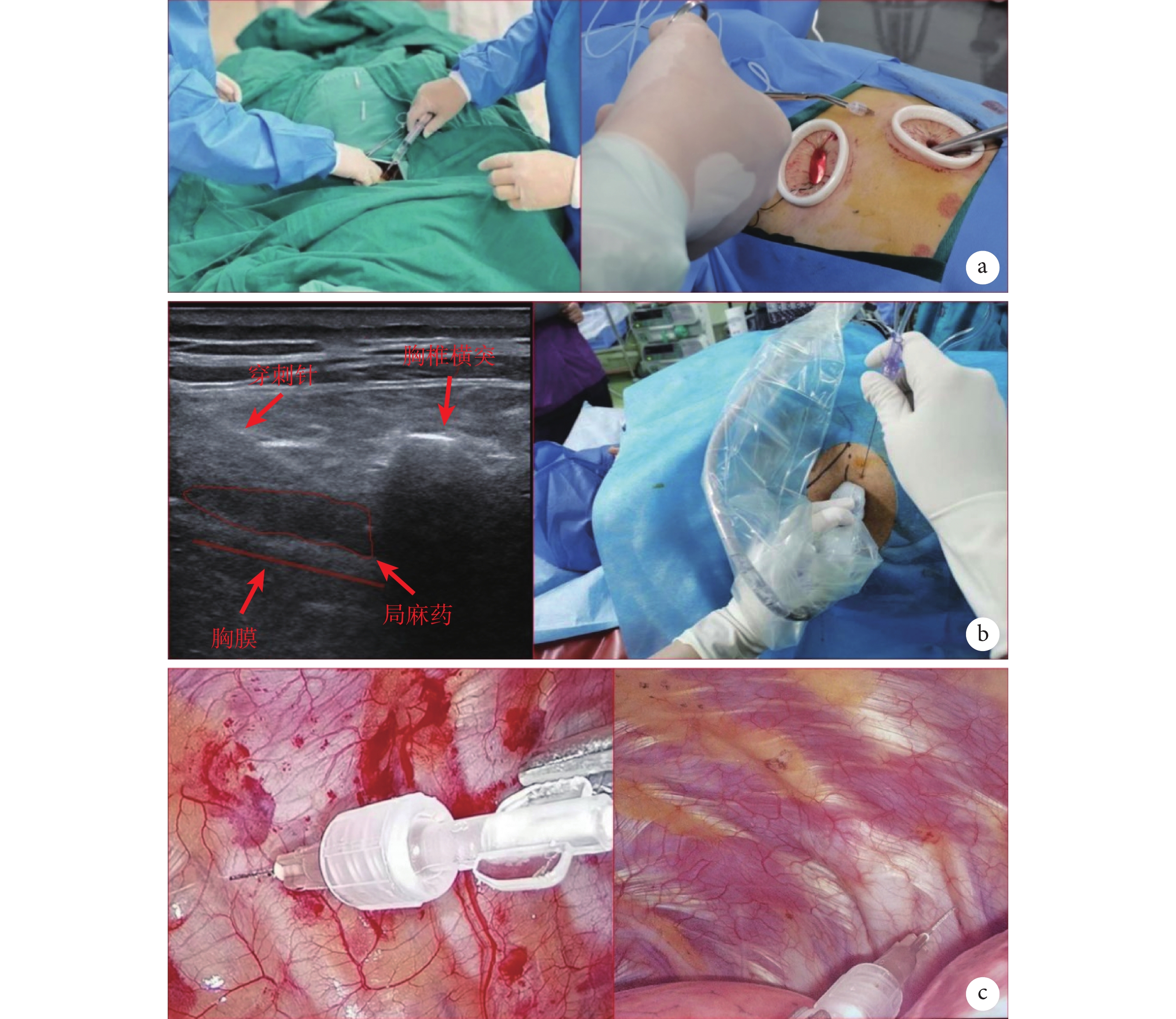

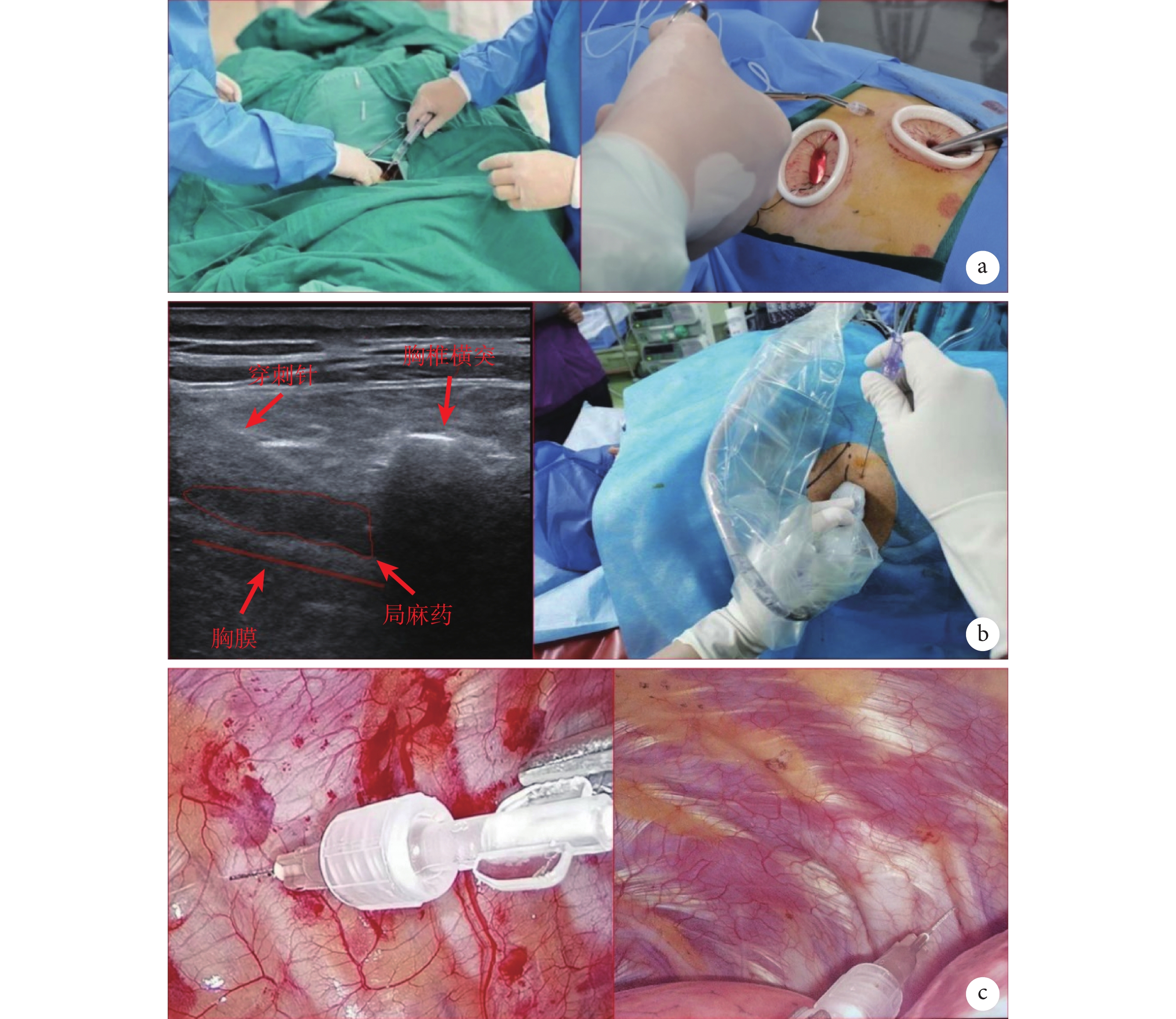

A組:關胸時在切口周圍皮下注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,劑量為2 mg/kg)。B組:手術結束后在麻醉恢復室,在超聲引導下進行準確定位,將探頭置于患者第4胸椎旁或者第5胸椎TPVB點(椎間隙中點連線外側2 cm處或者棘突旁外2. 5 cm)進行置管。針尖垂直橫突頭端進針1~3 cm,接觸橫突后從其頭端緩慢穿入直至阻力消失后再進針1 cm,回抽無血后注入羅哌卡因(濃度為0.375%,劑量為2 mg/kg)。C組:關胸時在胸腔鏡下引導下使用持針器夾持帶有延長管的針頭沿第4胸椎旁至第9胸椎旁TPVB點(脊柱旁3 cm,肋間神經旁)依次注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,總劑量為2 mg/kg);見圖1。3組患者手術后均使用靜脈自控鎮痛泵。

圖1

不同鎮痛方式的實景操作圖

圖1

不同鎮痛方式的實景操作圖

a:關胸時切口神經阻滯操作圖;b:關胸后超聲引導下胸椎旁神經阻滯操作圖;c:關胸時胸腔鏡引導下胸椎旁神經阻滯操作圖

1.3 評價方法

(1)手術中麻醉藥物使用情況:記錄術中舒芬太尼、丙泊酚使用劑量以及手術后自控鎮痛泵按壓次數。(2)疼痛水平:在手術后4、8、12、24 h采用視覺模擬評分法(VAS)評估疼痛程度;(3)不良反應:記錄患者出現嘔吐發生率、咳嗽發生率情況等;(4)術后患者住院時間等。

1.4 統計學分析

對于連續變量,符合或近似正態分布的計量資料用均數±標準差(x±s)描述。采用隨機設計資料的方差分析進行組間比較。方差不齊的計量資料采用H檢驗進行組間比較。分類變量以頻數描述,采用χ2 檢驗或Fisher 確切概率法進行組間比較。P≤0.05為差異有統計學意義。采用SPSS 26.0軟件進行統計學分析。

1.5 倫理審查

此研究通過南京醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員批準(倫理審批號:2021-SR-164)和中國人民解放軍中部戰區總醫院醫學倫理委員批準(倫理審批號:[2022]046-01)。

2 結果

2.1 圍術期比較

3組患者圍術期資料包括年齡、體重、性別、既往基礎疾病罹患率、手術時間、手術切口數、引流管置管數、手術中使用的舒芬太尼用量、丙泊酚用量差異均無統計學意義(P>0.05);見表1。

2.2 鎮痛效果比較

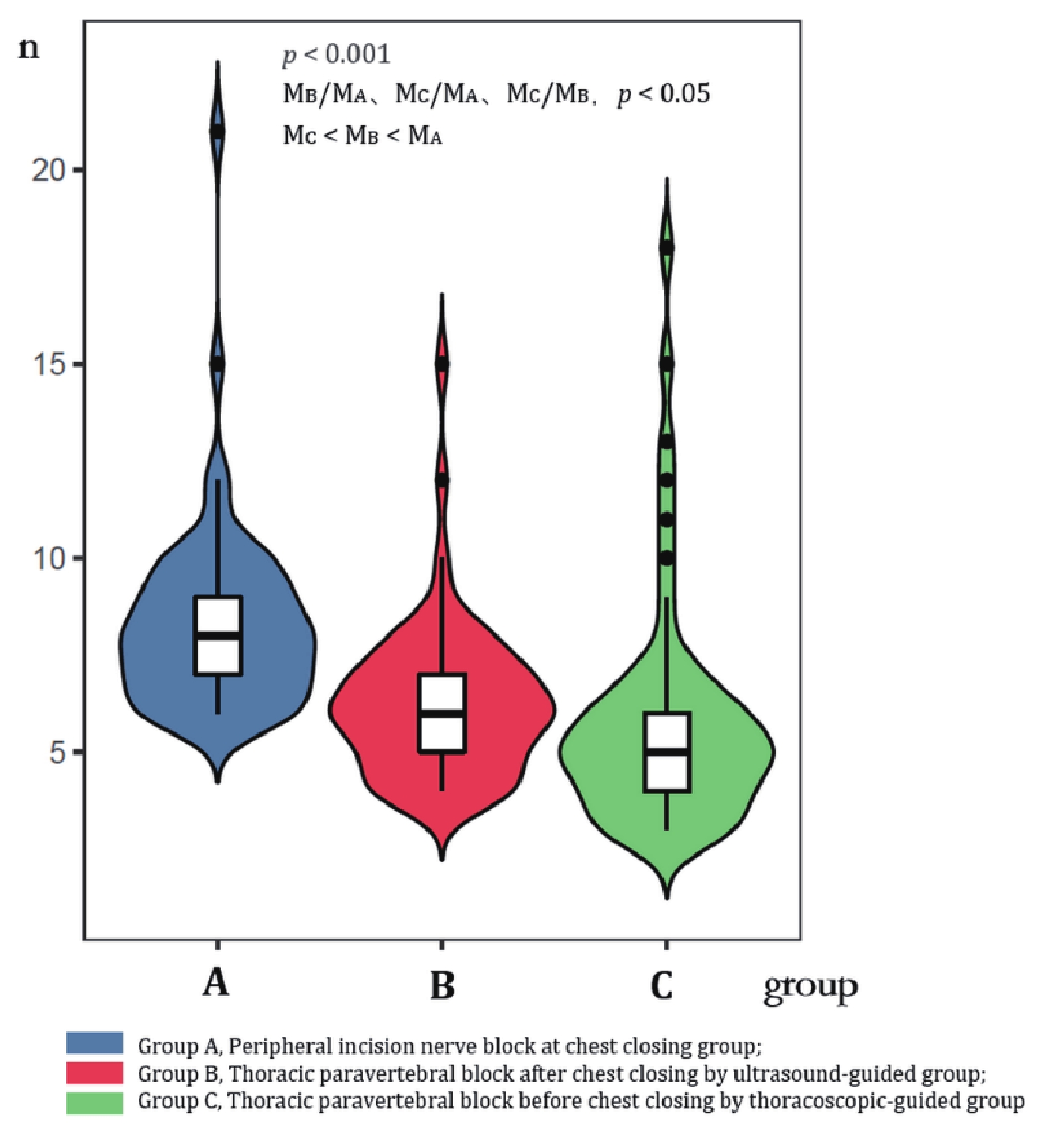

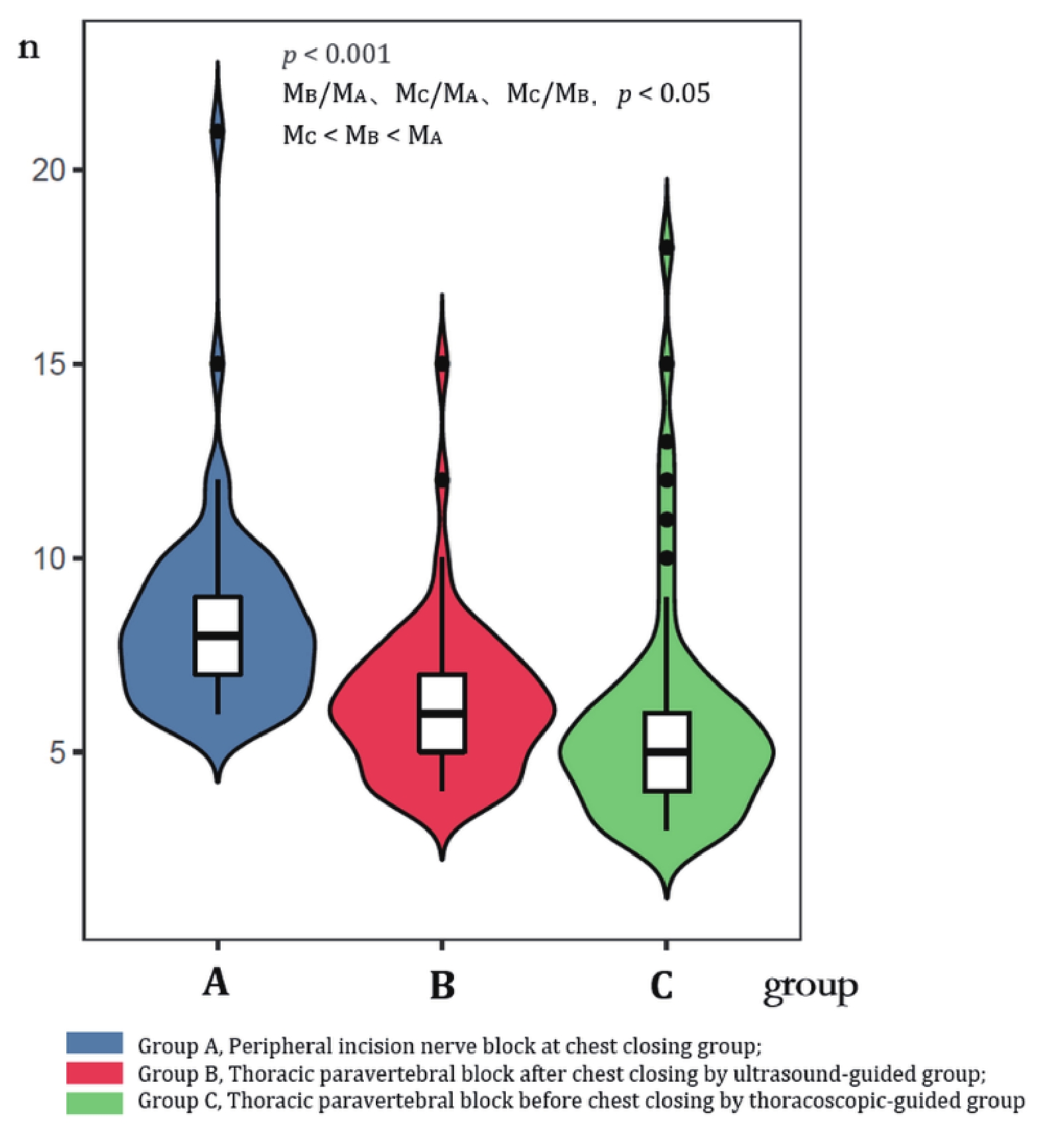

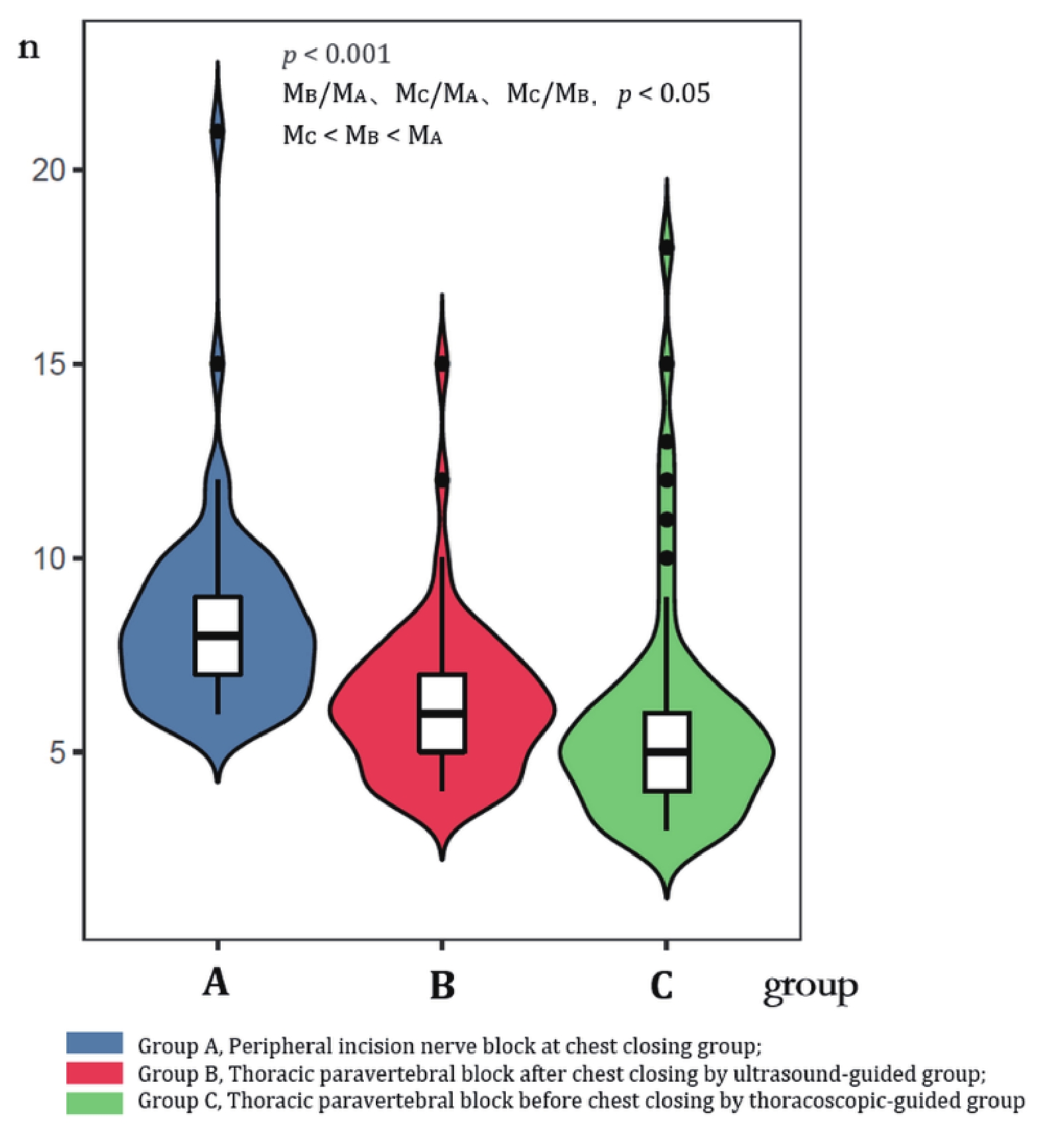

分析3組患者手術后鎮痛效果相關資料,比較并分析3種不同鎮痛方式的臨床效果。盡管手術中注射的羅哌卡因劑量一樣,但是關胸時胸腔鏡引導下TPVB組(C組)手術后的鎮痛效果明顯優于關胸后超聲引導下TPVB組(B組)和關胸時間切口神經阻滯組(A組,P<0.05);見圖2和表2; C組患者手術后的副反應明顯小于B組患者和A組患者(P<0.05);C組患者手術后的康復效果明顯優于B組患者和A組患者(P<0.05);見表2。

圖2

不同鎮痛方式的手術后患者自控鎮痛泵按壓次數

圖2

不同鎮痛方式的手術后患者自控鎮痛泵按壓次數

3 討論

胸腔鏡肺葉切除是臨床治療肺癌的主要手段,手術后疼痛是臨床治療難點[11]。胸腔鏡手術需要通過在患者胸和/或腹腔進行小切口或穿刺。由于胸壁分布著豐富的脊髓發出的肋間神經,而在胸腔鏡手術過程中周圍神經可能會受到刺激或損傷,手術后可能導致創傷性神經疼痛[4-5]。手術后創傷神經性疼痛通常是一種急性疼痛,會在手術創傷愈合后逐漸減輕。部分患者需要手術前對小結節定位,在定位的過程中亦可能產生創傷神經性疼痛。胸腔鏡手術涉及到胸腔內器官,如肺。手術過程中對這些器官的刺激可能導致術后咳嗽,再加之手術后患者肩部移動等體位變化、留置引流管等因素也增加了手術疼痛[6-7];胸科手術多為潛在感染切口,手術可能會導致患者術后出現胸膜腔纖維化或粘連,這可能引起慢性疼痛[12]。此外,手術后的感染因素也增加了術后疼痛[8]。

加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)是基于循證醫學依據提出的關于圍手術期的一系列優化處理措施,其目的是減少手術患者的生理及心理創傷應激,盡可能減少手術患者的機能損傷和快速促進機能恢復,達到加速康復的目的。既往又稱快通道外科(fast track surgery)、加速康復路徑(enhanced recovery pathways)、加速康復項目(enhanced recovery program)等[13-14]。

由于胸外科匯聚了一系列包括呼吸系統和循環系統兩大核心器官的手術,加上胸腔內封閉負壓的特殊環境,使得胸外科手術的難度較高。因此胸外科加速康復外科(ERAS within thoracic surgery,ERATS)理念的提出晚于其他外科技術,導致其循證醫學證據正在構建和持續完善中[15-16]。無論是傳統開胸手術方式還是微創手術方式,術后疼痛一直是ERATS最為關注的難題之一。微創手術方式日益增多和廣泛應用能在一定程度上減少手術后的疼痛,但仍不能滿足臨床的需要。為獲得更佳效果的ERATS,以及日間手術概念的提出

預防鎮痛,即在疼痛出現前采取鎮痛措施以減緩術后疼痛的發生。手術過程中,目前臨床上采取了3種有效的鎮痛方式,即關胸時切口神經阻滯、關胸后超聲引導下TPVB、關胸時胸腔鏡引導下TPVB。其中,TPVB應用于胸部手術可取得滿意的鎮痛效果,同時對患者的血流動力學及免疫功能等影響較小[17-18]。但由于胸椎的解剖結構增加了穿刺的難度,對操作技巧要求較高,容易造成高位硬膜外麻醉,使內臟大小神經麻痹,而出現麻醉后血壓及心律不同程度下降。此外,肋間肌和膈肌也有不同程度的麻痹,部分患者出現呼吸抑制。超聲定位可直接觀察神經所在的位置、周圍臟器組織、穿刺針的進針路徑及局部麻醉藥物的擴散范圍,較之傳統的體表投影盲探和神經刺激儀定位更準確,效果更好,用藥量及并發癥更少[17-18]。即便如此,該技術需要扎實的胸科神經超聲理論和豐富的臨床超聲技能實踐。臨床實際中,還是會發生操作相關性并發癥,例如胸導管損傷、出血等。

關胸時胸腔鏡引導下TPVB是在胸腔鏡引導下完成操作的,它具有胸腔鏡直接顯示胸膜間隙的優點,確保正確的肋間隙和深度,特別是對于超重導致超聲圖像回聲差的患者更有操作上的優勢[19-20]。本研究共納入3組完整的患者病例資料基線資料包括年齡、體重、性別、既往基礎疾病罹患率、手術時間、手術切口數、引流管置管數量差異均無統計學意義,這說明本研究納入的病例資料具有可比性。手術中使用的舒芬太尼用量、丙泊酚用量差異均無統計學意義是因為本研究實施的神經阻滯是在手術結尾階段執行的,更能排除手術后摻雜的其他因素。比較3種不同鎮痛方式的臨床效果發現盡管手術中注射的羅哌卡因劑量一樣,但是關胸時胸腔鏡引導下TPVB組(C組)手術后的鎮痛效果明顯優于關胸后超聲引導下TPVB組(B組)和關胸時切口神經阻滯組(A組)。C組患者手術后的康復效果明顯優于B組患者和A組患者。C組和B組患者手術后住院時間短于A組,但是C組患者手術后住院時間與B組患者相比,差異無統計學意義。一方面,這說明TPVB較關胸后切口神經阻滯更能促進ERATS。另一方面,由于關胸時胸腔鏡引導下TPVB和關胸后超聲引導下TPVB都屬于胸椎旁神經阻滯,且關胸后超聲引導下TPVB是在麻醉復蘇期進行的,藥物起效的時間窗更接近于患者下床活動時間,從而獲得了相近的手術后住院時間。但出院標準有一定主觀性,盡管 C組患者平均術后住院時間短于B組,但差異無統計學意義。因此,更精細的臨床結果需要大樣本量的研究。

此外,本研究還發現,C組患者術后惡心嘔吐、咳嗽、頭暈等不良反應總發生率明顯低于其余兩組,表明關胸時胸腔鏡引導胸椎旁神經阻滯應用于胸腔鏡肺葉切除手術患者的安全性較高。

同時,本研究也有一定的局限性。本研究雖為多中心對照研究,但納入研究的病例數較 少。進一步的研究結果需進一步擴大樣本量進行完善證實。

綜上所述,關胸時胸腔鏡引導下胸椎旁神經阻滯能減少手術后疼痛而不增加手術后副作用,促進了胸腔鏡肺葉手術的加速康復。

利益沖突:無。

作者貢獻:程永沖負責論文撰寫;聞偉、馬光兵、李坤負責數據采集;朱健負責實驗方案設計、數據統計、圖片制作、論文修改和提供課題資金;宋曉陽、黎筆熙負責論文內容校正和技術的指導;聞偉提供課題資金。

肺癌是臨床上最常見的惡性腫瘤之一,而胸腔鏡肺葉切除術是治療早期肺癌的重要手術方式,臨床上常包括肺楔形切除術、肺段切除術、肺葉切除術[1-3 ]。胸部手術后切口相關疼痛主要有三方面原因:(1)由于胸壁分布著豐富的脊髓發出的肋間神經,這是導致術后疼痛的主要因素[4-5];(2)胸科手術后患者的咳嗽、肩部移動等體位變化、留置引流管等因素也增加了手術疼痛[6-7];(3)肺、食管手術多為潛在感染切口,術后的感染因素也增加了術后疼痛[8]。因此,胸科手術后鎮痛成了各類型胸外科手術后疼痛的難點。隨著近年來加速康復外科理念的推廣和應用,胸腔鏡肺葉手術的圍手術期鎮痛管理必須得到足夠的重視[9]。沒有及時、充分、有效的鎮痛,必然影響患者換氣、排痰等,進而影響加速康復[10]。本研究以胸腔鏡肺葉切除術為例,分析切口神經阻滯、手術后超聲引導下胸椎旁神經阻滯(thoracic paravertebral block,TPVB)、手術中胸腔鏡引導下TPVB在圍手術期加速康復中的效果,為胸腔鏡肺葉術加速康復提供策略。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2021年5月—2023年6月收治的胸腔鏡肺葉切除手術并在圍手術期使用不同鎮痛方式的患者納入本研究。采取的是隨機數字表單盲法將患者分為3組。其中A組采取手術后切口處皮下注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,劑量為2 mg/kg);B組采取超聲引導下TPVB點注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,劑量為2 mg/kg);C組采取胸腔鏡引導下胸腔內TPVB點注入羅哌卡因(濃度為0.375%,劑量為2 mg/kg)。納入標準:(1)手術的主刀者須具備3年以上主刀經驗,超聲引導下TPVB操作者具備3年以上熟練的操作經驗;(2)手術前未接受放化療;(3)實施的手術方式是胸腔鏡肺葉切除術(包括肺楔形切除術、肺段切除術、肺葉切除術),且單個手術切口不超過5 cm,手術切口數量不超過3個;(4)年齡50~79歲,美國麻醉醫師協會(American Society of Anesthesiologists,ASA)分級為Ⅰ~Ⅱ級;(5)自愿參加研究。排除標準:(1)在手術過程中處理非計劃事件(包括處理胸膜黏連)超過30 min;(2)對手術中使用的麻醉藥物過敏患者;(3)手術中產生了需要干預的壓瘡;(4)手術后進行了二次手術。納入患者180例,其中女108例、男72例,平均年齡(62.15±7.36)歲。

1.2 神經阻滯操作方法

A組:關胸時在切口周圍皮下注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,劑量為2 mg/kg)。B組:手術結束后在麻醉恢復室,在超聲引導下進行準確定位,將探頭置于患者第4胸椎旁或者第5胸椎TPVB點(椎間隙中點連線外側2 cm處或者棘突旁外2. 5 cm)進行置管。針尖垂直橫突頭端進針1~3 cm,接觸橫突后從其頭端緩慢穿入直至阻力消失后再進針1 cm,回抽無血后注入羅哌卡因(濃度為0.375%,劑量為2 mg/kg)。C組:關胸時在胸腔鏡下引導下使用持針器夾持帶有延長管的針頭沿第4胸椎旁至第9胸椎旁TPVB點(脊柱旁3 cm,肋間神經旁)依次注入羅哌卡因(濃度為0. 375%,總劑量為2 mg/kg);見圖1。3組患者手術后均使用靜脈自控鎮痛泵。

圖1

不同鎮痛方式的實景操作圖

圖1

不同鎮痛方式的實景操作圖

a:關胸時切口神經阻滯操作圖;b:關胸后超聲引導下胸椎旁神經阻滯操作圖;c:關胸時胸腔鏡引導下胸椎旁神經阻滯操作圖

1.3 評價方法

(1)手術中麻醉藥物使用情況:記錄術中舒芬太尼、丙泊酚使用劑量以及手術后自控鎮痛泵按壓次數。(2)疼痛水平:在手術后4、8、12、24 h采用視覺模擬評分法(VAS)評估疼痛程度;(3)不良反應:記錄患者出現嘔吐發生率、咳嗽發生率情況等;(4)術后患者住院時間等。

1.4 統計學分析

對于連續變量,符合或近似正態分布的計量資料用均數±標準差(x±s)描述。采用隨機設計資料的方差分析進行組間比較。方差不齊的計量資料采用H檢驗進行組間比較。分類變量以頻數描述,采用χ2 檢驗或Fisher 確切概率法進行組間比較。P≤0.05為差異有統計學意義。采用SPSS 26.0軟件進行統計學分析。

1.5 倫理審查

此研究通過南京醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員批準(倫理審批號:2021-SR-164)和中國人民解放軍中部戰區總醫院醫學倫理委員批準(倫理審批號:[2022]046-01)。

2 結果

2.1 圍術期比較

3組患者圍術期資料包括年齡、體重、性別、既往基礎疾病罹患率、手術時間、手術切口數、引流管置管數、手術中使用的舒芬太尼用量、丙泊酚用量差異均無統計學意義(P>0.05);見表1。

2.2 鎮痛效果比較

分析3組患者手術后鎮痛效果相關資料,比較并分析3種不同鎮痛方式的臨床效果。盡管手術中注射的羅哌卡因劑量一樣,但是關胸時胸腔鏡引導下TPVB組(C組)手術后的鎮痛效果明顯優于關胸后超聲引導下TPVB組(B組)和關胸時間切口神經阻滯組(A組,P<0.05);見圖2和表2; C組患者手術后的副反應明顯小于B組患者和A組患者(P<0.05);C組患者手術后的康復效果明顯優于B組患者和A組患者(P<0.05);見表2。

圖2

不同鎮痛方式的手術后患者自控鎮痛泵按壓次數

圖2

不同鎮痛方式的手術后患者自控鎮痛泵按壓次數

3 討論

胸腔鏡肺葉切除是臨床治療肺癌的主要手段,手術后疼痛是臨床治療難點[11]。胸腔鏡手術需要通過在患者胸和/或腹腔進行小切口或穿刺。由于胸壁分布著豐富的脊髓發出的肋間神經,而在胸腔鏡手術過程中周圍神經可能會受到刺激或損傷,手術后可能導致創傷性神經疼痛[4-5]。手術后創傷神經性疼痛通常是一種急性疼痛,會在手術創傷愈合后逐漸減輕。部分患者需要手術前對小結節定位,在定位的過程中亦可能產生創傷神經性疼痛。胸腔鏡手術涉及到胸腔內器官,如肺。手術過程中對這些器官的刺激可能導致術后咳嗽,再加之手術后患者肩部移動等體位變化、留置引流管等因素也增加了手術疼痛[6-7];胸科手術多為潛在感染切口,手術可能會導致患者術后出現胸膜腔纖維化或粘連,這可能引起慢性疼痛[12]。此外,手術后的感染因素也增加了術后疼痛[8]。

加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)是基于循證醫學依據提出的關于圍手術期的一系列優化處理措施,其目的是減少手術患者的生理及心理創傷應激,盡可能減少手術患者的機能損傷和快速促進機能恢復,達到加速康復的目的。既往又稱快通道外科(fast track surgery)、加速康復路徑(enhanced recovery pathways)、加速康復項目(enhanced recovery program)等[13-14]。

由于胸外科匯聚了一系列包括呼吸系統和循環系統兩大核心器官的手術,加上胸腔內封閉負壓的特殊環境,使得胸外科手術的難度較高。因此胸外科加速康復外科(ERAS within thoracic surgery,ERATS)理念的提出晚于其他外科技術,導致其循證醫學證據正在構建和持續完善中[15-16]。無論是傳統開胸手術方式還是微創手術方式,術后疼痛一直是ERATS最為關注的難題之一。微創手術方式日益增多和廣泛應用能在一定程度上減少手術后的疼痛,但仍不能滿足臨床的需要。為獲得更佳效果的ERATS,以及日間手術概念的提出

預防鎮痛,即在疼痛出現前采取鎮痛措施以減緩術后疼痛的發生。手術過程中,目前臨床上采取了3種有效的鎮痛方式,即關胸時切口神經阻滯、關胸后超聲引導下TPVB、關胸時胸腔鏡引導下TPVB。其中,TPVB應用于胸部手術可取得滿意的鎮痛效果,同時對患者的血流動力學及免疫功能等影響較小[17-18]。但由于胸椎的解剖結構增加了穿刺的難度,對操作技巧要求較高,容易造成高位硬膜外麻醉,使內臟大小神經麻痹,而出現麻醉后血壓及心律不同程度下降。此外,肋間肌和膈肌也有不同程度的麻痹,部分患者出現呼吸抑制。超聲定位可直接觀察神經所在的位置、周圍臟器組織、穿刺針的進針路徑及局部麻醉藥物的擴散范圍,較之傳統的體表投影盲探和神經刺激儀定位更準確,效果更好,用藥量及并發癥更少[17-18]。即便如此,該技術需要扎實的胸科神經超聲理論和豐富的臨床超聲技能實踐。臨床實際中,還是會發生操作相關性并發癥,例如胸導管損傷、出血等。

關胸時胸腔鏡引導下TPVB是在胸腔鏡引導下完成操作的,它具有胸腔鏡直接顯示胸膜間隙的優點,確保正確的肋間隙和深度,特別是對于超重導致超聲圖像回聲差的患者更有操作上的優勢[19-20]。本研究共納入3組完整的患者病例資料基線資料包括年齡、體重、性別、既往基礎疾病罹患率、手術時間、手術切口數、引流管置管數量差異均無統計學意義,這說明本研究納入的病例資料具有可比性。手術中使用的舒芬太尼用量、丙泊酚用量差異均無統計學意義是因為本研究實施的神經阻滯是在手術結尾階段執行的,更能排除手術后摻雜的其他因素。比較3種不同鎮痛方式的臨床效果發現盡管手術中注射的羅哌卡因劑量一樣,但是關胸時胸腔鏡引導下TPVB組(C組)手術后的鎮痛效果明顯優于關胸后超聲引導下TPVB組(B組)和關胸時切口神經阻滯組(A組)。C組患者手術后的康復效果明顯優于B組患者和A組患者。C組和B組患者手術后住院時間短于A組,但是C組患者手術后住院時間與B組患者相比,差異無統計學意義。一方面,這說明TPVB較關胸后切口神經阻滯更能促進ERATS。另一方面,由于關胸時胸腔鏡引導下TPVB和關胸后超聲引導下TPVB都屬于胸椎旁神經阻滯,且關胸后超聲引導下TPVB是在麻醉復蘇期進行的,藥物起效的時間窗更接近于患者下床活動時間,從而獲得了相近的手術后住院時間。但出院標準有一定主觀性,盡管 C組患者平均術后住院時間短于B組,但差異無統計學意義。因此,更精細的臨床結果需要大樣本量的研究。

此外,本研究還發現,C組患者術后惡心嘔吐、咳嗽、頭暈等不良反應總發生率明顯低于其余兩組,表明關胸時胸腔鏡引導胸椎旁神經阻滯應用于胸腔鏡肺葉切除手術患者的安全性較高。

同時,本研究也有一定的局限性。本研究雖為多中心對照研究,但納入研究的病例數較 少。進一步的研究結果需進一步擴大樣本量進行完善證實。

綜上所述,關胸時胸腔鏡引導下胸椎旁神經阻滯能減少手術后疼痛而不增加手術后副作用,促進了胸腔鏡肺葉手術的加速康復。

利益沖突:無。

作者貢獻:程永沖負責論文撰寫;聞偉、馬光兵、李坤負責數據采集;朱健負責實驗方案設計、數據統計、圖片制作、論文修改和提供課題資金;宋曉陽、黎筆熙負責論文內容校正和技術的指導;聞偉提供課題資金。