隨著低劑量CT篩查的普及以及高分辨率CT的廣泛應用,亞厘米級肺結節的檢出率顯著提高。如何在避免過度治療和延誤診斷的前提下,科學管理這些結節已成為臨床的重要課題。其中腫瘤實性成分占比<0.25、以磨玻璃影為主的肺結節尤為值得關注。這一人群的治療難點在于,如何在術中實現精準、完整切除結節的同時,最大限度地保留患者的肺功能。“流域地形圖”是一項基于大數據與人工智能算法的新技術。該方法利用常規劑量CT平掃的Dicom數據,結合微觀(22~24級)毛細血管網絡解剖分水嶺特征,通過特定紋理和形態生成高精度仿真肺亞段的自然分割平面。該技術在肺表面形成熒光流域邊界,與實際肺解剖結構高度擬合。通過分析結節與流域邊界的毗鄰關系,可實現結節的實時、可視化精準定位。這一創新性技術為術中肺結節定位與切除提供了全新的解決方案。本共識由國內四大學會牽頭,聯合相關領域的專家團隊,以臨床實際需求為導向,參考國內外相關指南與共識,經過多輪磋商、討論和投票最終形成。主要內容涵蓋了“流域地形圖”技術的理論基礎、適應證、操作流程、手術規劃細節及術后評估標準,旨在為目前正在或計劃開展熒光鏡下流域分析法肺結節切除術的臨床同行提供科學指導和探索方向。

引用本文: 鐘文昭, 楊帆, 胡堅, 譚鋒維, 楊學寧, 蒲強, 蔣偉, 趙德平, 李鶴成, 閆小龍, 譚黎杰, 范軍強, 喬貴賓, 聶強, 康明強, 吳衛兵, 張昊, 李志剛, 陳梓豪, 高樹庚, 吳一龍, 中國醫師協會胸外科分會, 中國抗癌協會非小細胞肺癌專業委員會, 中國研究型醫院學會胸外科學專業委員會, 廣東省醫學會肺部腫瘤學分會. 肺部流域地形圖2.0原理、技術規范及臨床應用胸外科專家共識(2024版). 中國胸心血管外科臨床雜志, 2025, 32(2): 141-152. doi: 10.7507/1007-4848.202412023 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著胸部CT掃描技術的廣泛普及,越來越多的肺結節可通過CT成像技術篩查和診斷。在各種手術方式中,肺局部切除(楔形切除/肺段切除)被認為是直徑<2 cm、腫瘤實性成分占比(consolidation tumor ratio,CTR)<0.25肺結節手術的優化選擇[1]。準確定位肺結節則成為手術的關鍵,傳統方式包括CT引導下經皮穿刺定位[亞甲藍或吲哚菁綠(indocyanine green,ICG)注射定位、定位鉤等][2-3]。但對不適合 CT 引導下經皮穿刺定位的不可觸及肺結節定位,常用的標準肺段切除術耗時相對較長,與楔形切除術相比獲益不明確[4]。因此,亟需更優化的手術方法,為惰性、緩慢生長且預后良好的肺結節患者提供更簡化、更高效的治療選擇。

人工智能(artificial intelligence,AI)平臺下的肺結節三維(three dimension,3D)可視化技術是一種用于顯示、描述和解釋肺結節及其周圍3D空間結構和解剖形態的工具。該技術利用計算機視覺算法處理影像數據,對肺組織、肺結節、肺內血管及支氣管等結構的形態及空間分布進行精確描述與解讀,直觀地呈現肺部解剖特征。這種技術為術前精準診斷及個體化手術方案的制定提供了重要的決策依據與參考。

基于流域分析的解剖性部分肺切除術是一種以病灶為核心,在確保切緣安全的前提下,僅切斷/阻斷靶動靜脈而不切斷段支氣管的改良創新肺結節定位技術,旨在克服傳統楔形切除存在的主觀性問題,也簡化了肺段切除的復雜步驟,可作為部分肺葉切除的有效補充。“流域地形圖”指根據肺部靶血管的微觀毛細血管網絡解剖分水嶺分割而成的具有特定紋理和形態的區域,根據術前規劃結節在流域地形的毗鄰關系,術中快速精準獲取結節所在位置。與穿刺定位技術相比,流域地形圖精準定位法因其可以在縱隔側肺表面、肺裂、肺底顯影立體流域邊界,提供了結節的可視化深度信息,使楔形切除術的適應證進一步擴充到肺內2/3區域,并使切除范圍可量化和規范化。本共識旨在對肺部流域地形圖指導下的肺精準切除術進行探討,為下一步推廣規范化肺部分切除術奠定基礎。

1 方法與證據

通過檢索PubMed、Web of Science以及中國知網等數據庫,搜集相關文獻和研究資料,結合國際現行臨床指南和各位專家豐富的臨床實踐經驗,制定本共識,旨在為正在開展或計劃實施熒光鏡下流域分析法切除肺結節手術外科治療的同道提供參考。本共識召開執筆專家討論會5次,修訂并最終定稿《肺部流域地形圖2.0原理、技術規范及臨床應用胸外科專家共識(2024版)》。

本共識的推薦級別為:

1A級:基于高水平證據:嚴謹的Meta分析或隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)結果,專家組有統一認識。

1B級:基于高水平證據:嚴謹的Meta分析或RCT結果,專家組有爭議。

2A級:基于低水平證據,專家組有統一認識。

2B級:基于低水平證據,專家組無統一認識,但爭議不大。

3級:專家組存在較大爭議。

2 相關定義

AI輔助:AI在肺結節手術中的應用展現出巨大的潛在價值。AI技術可用于術前輔助診斷,幫助醫生更準確地評估肺結節的性質及其惡性概率,從而為手術切除范圍的科學決策提供依據[5]。

混合現實(mixed reality,MR)技術:MR技術在肺小結節的精準定位與切除中發揮了重要作用,通過在現實場景中疊加虛擬信息,構建現實世界、虛擬世界與用戶之間的交互反饋回路,以增強用戶沉浸感[6]。

熒光胸腔鏡:該技術通過在患者的胸腔內引入熒光染料或熒光標記物,然后使用熒光顯微鏡觀察這些標記物,以幫助醫師可視化并識別組織、血管或腫瘤等結構。熒光胸腔鏡的主要應用領域包括肺部手術如肺段切除術,以及肺小結節的定位和切除[7]。

單孔3D胸腔鏡:僅需一個小切口進入胸腔,結合3D立體視覺成像,為早期周圍型肺癌的治療提供了精準的手術視野與操作便利。這種技術進一步提升了微創手術的效果和患者的術后恢復[8-9]。

流域邊界仿真技術:基于CT的3D重建分析個體化肺部解剖變異及實際流域分水嶺解剖邊界。通過AI算法支持手術中基于肺部流域地形圖行精準肺結節切除,可高精度模擬肺結節的目標動靜脈流域的個性化獨特紋理(圖1),可視化肺結節與流域范圍之間的毗鄰關系。與國際上Mimics等主流3D重建軟件的傳統算法相比,肺部流域地形圖2.0算法克服了人工依賴性高、模型過于平直及精度較低的局限性,具有實時、全自動、高精度的優勢,進一步推動了肺結節手術的精準化與規范化。

圖1

隨三維重建深度的增加(7~20級),肺部自然段間平面(肺裂、段界、亞段界)自然浮現

圖1

隨三維重建深度的增加(7~20級),肺部自然段間平面(肺裂、段界、亞段界)自然浮現

a:在最低CT閾值為?336 HU時的血管提取層級(6~7級);b:6~7級血管之間可以使用體素膨脹法或等距法線切割肺段,此時肺段邊界平直,精度低;c:在最低CT閾值為?780 HU時,葉間裂可被初級提取;d:在最低CT閾值為?844 HU時,葉間裂被完整提取,亞段間平面可被初級提取,血管層級20~24級;e:連通動靜脈分水嶺可以提取準確的亞段間平面

3 脈管流域理論

3.1 動靜脈支配區域差異

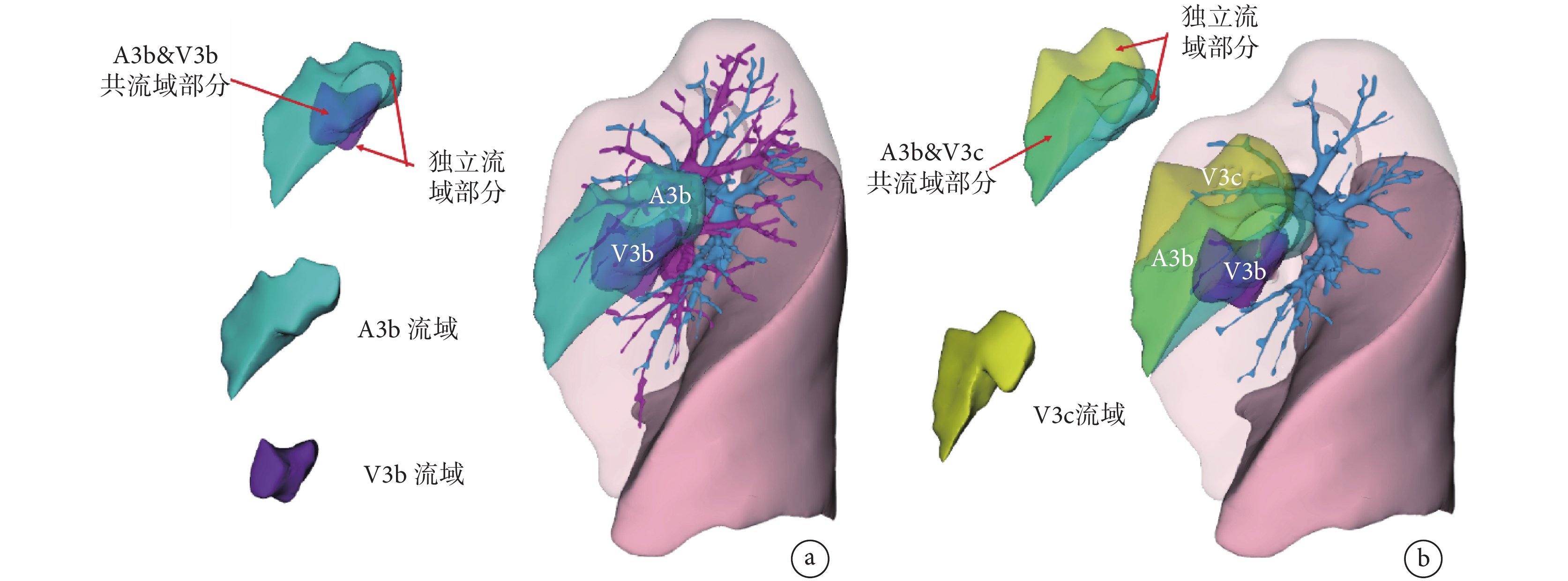

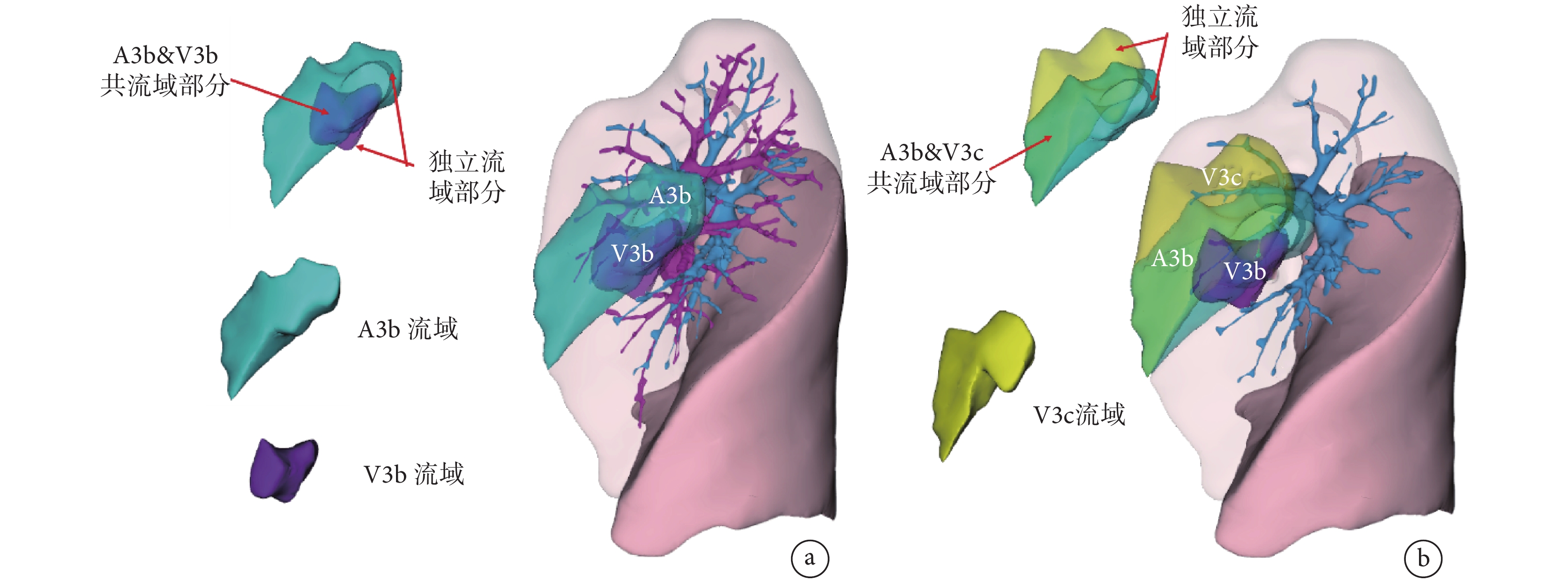

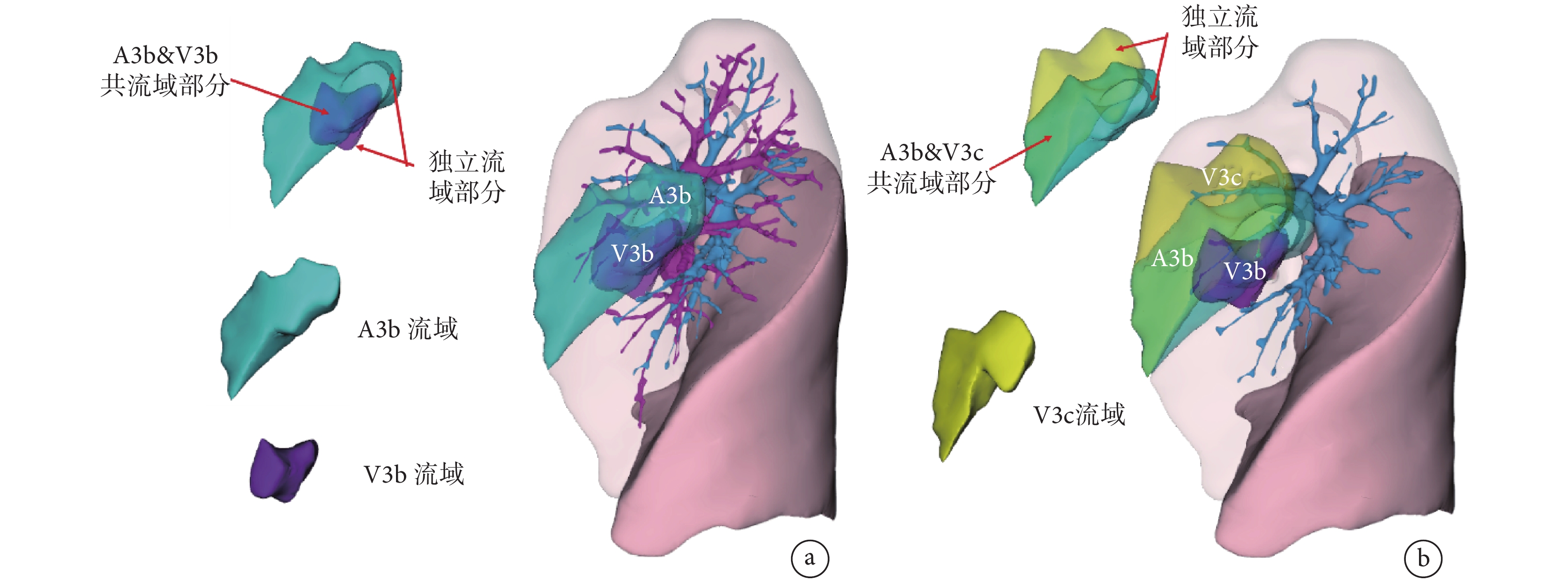

血管的支配區域通常與特定的組織和器官密切相關。肺部動靜脈的分布具有高度的特異性,這種分布方式旨在最大程度地適應肺通氣與肺泡毛細血管換氣的功能需求,從而顯著提高氣體交換效率。肺動脈呈交叉分布,通常伴隨支氣管主干的走行路徑,與下級支氣管共同構成肺泡亞亞段。多個亞亞段單元進一步組成亞段單元,亞段單元的集群則形成肺段。靜脈的走行方式則相對獨立,主要穿插于亞亞段、亞段及段間間隙,形成密集的網狀結構。在這些網孔中,分布著豐富的毛細血管網和肺泡組織,因此靜脈常被作為段(或亞段)間解剖界限的重要標志。動靜脈以這種高度優化的排布方式最大化氣體交換效率,同時其分布模式和支配區域也受到個體解剖結構的顯著影響。不同個體的動靜脈分支模式和分布特征可能存在顯著差異。數字解剖學結果表明,肺血管的解剖復雜性堪比指紋,每個人的肺血管結構都具有高度的個體化特征,這為肺部手術的精準規劃與個性化治療提出了更高的要求(圖2~3)。

圖2

流域地形圖2.0:自動生成高通量個性化毛細血管脈絡

圖2

流域地形圖2.0:自動生成高通量個性化毛細血管脈絡

a:血管顯影存在不佳的情況(i),參考既往聯通模式庫(ii),決策樹選擇最佳模式(iii);b:增加模型適配性至厚層CT、低分辨率CT;c:SGNL編碼精度更高,計算速度更快(30 s);d:人工智能流域地形三維重建技術可生成高通量個性化毛細血管脈絡(精度:22~24 級,耗時:1 min),相比于傳統手工重建方法(精度:6~7級,耗時:1~2 h)具有更高精度及更快速重建的優勢

圖3

結節流域地形圖的優化選擇

圖3

結節流域地形圖的優化選擇

a:毗鄰的動靜脈之間存在共流域部分和獨立流域部分;b:毗鄰的動脈與動脈之間,靜脈與靜脈之間,流域范圍相互獨立

推薦意見1:動脈分布于其供血的功能單元肺段中央區域,靜脈分布于所引流的相鄰功能單元肺段交界,動靜脈交錯互補,通過密集的毛細血管互相溝通。相鄰的動脈之間或靜脈之間因脈壓差形成了自然屏障,但相鄰的動脈和靜脈之間具有共流域區域,也有獨立流域區域(推薦級別:1A)。

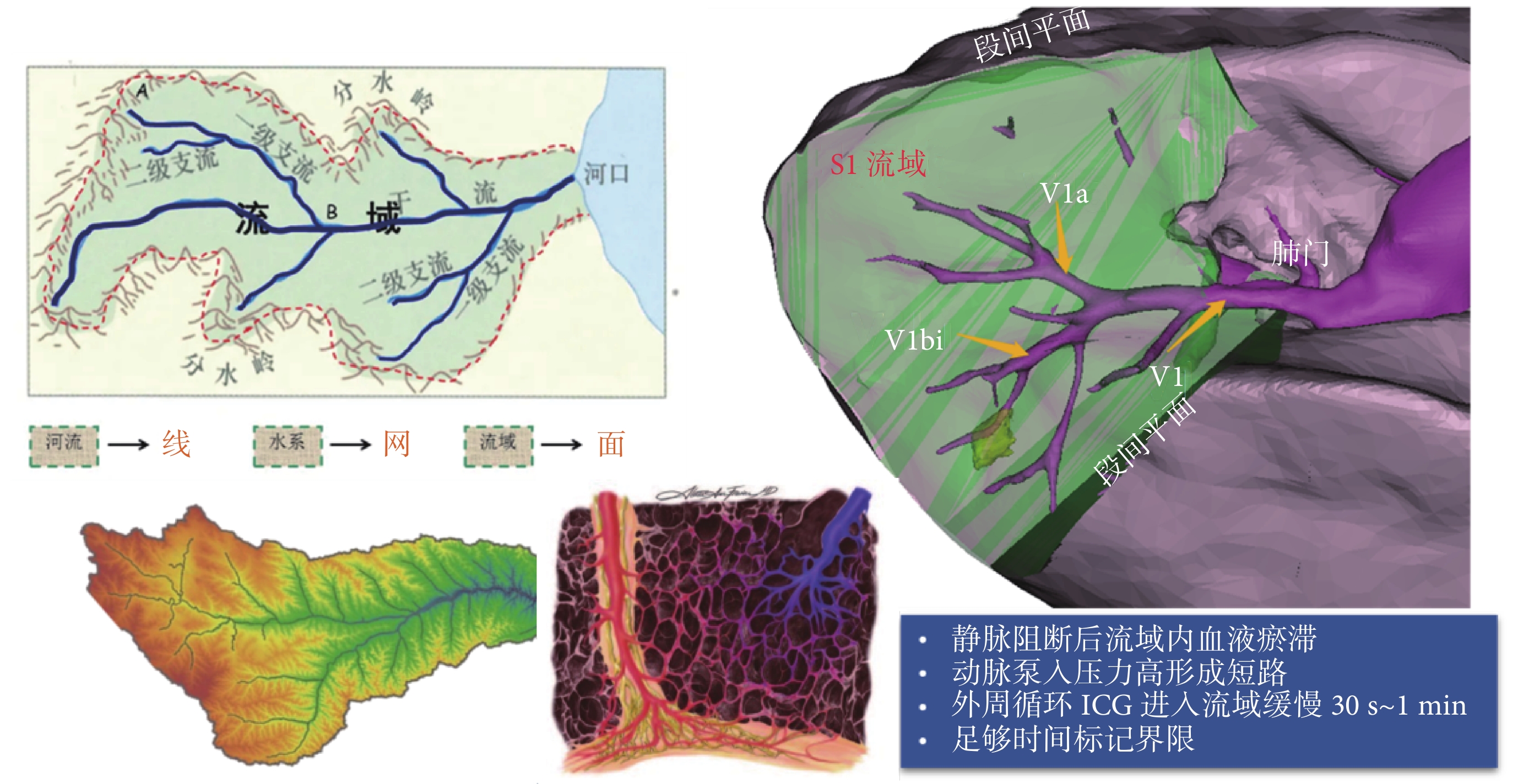

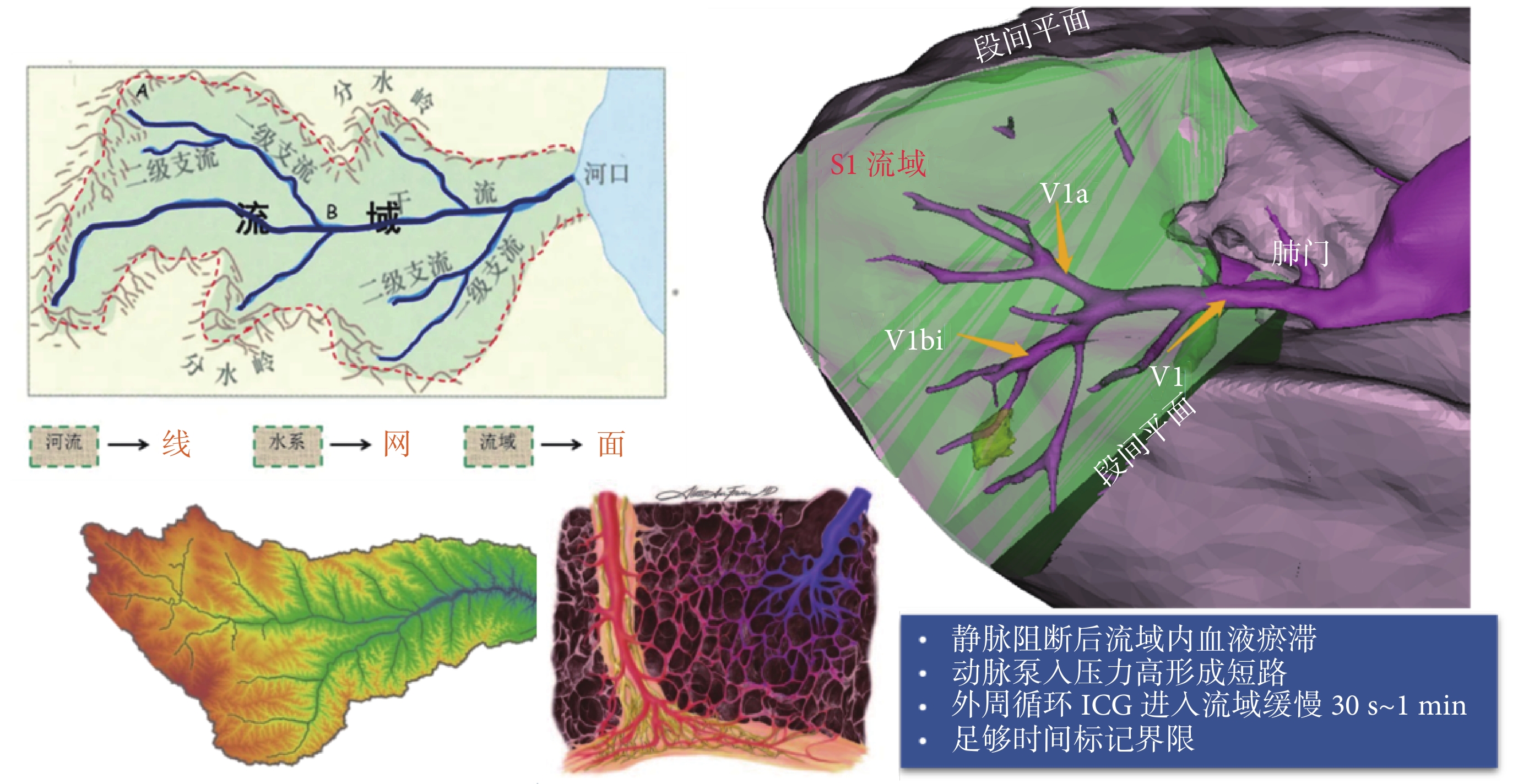

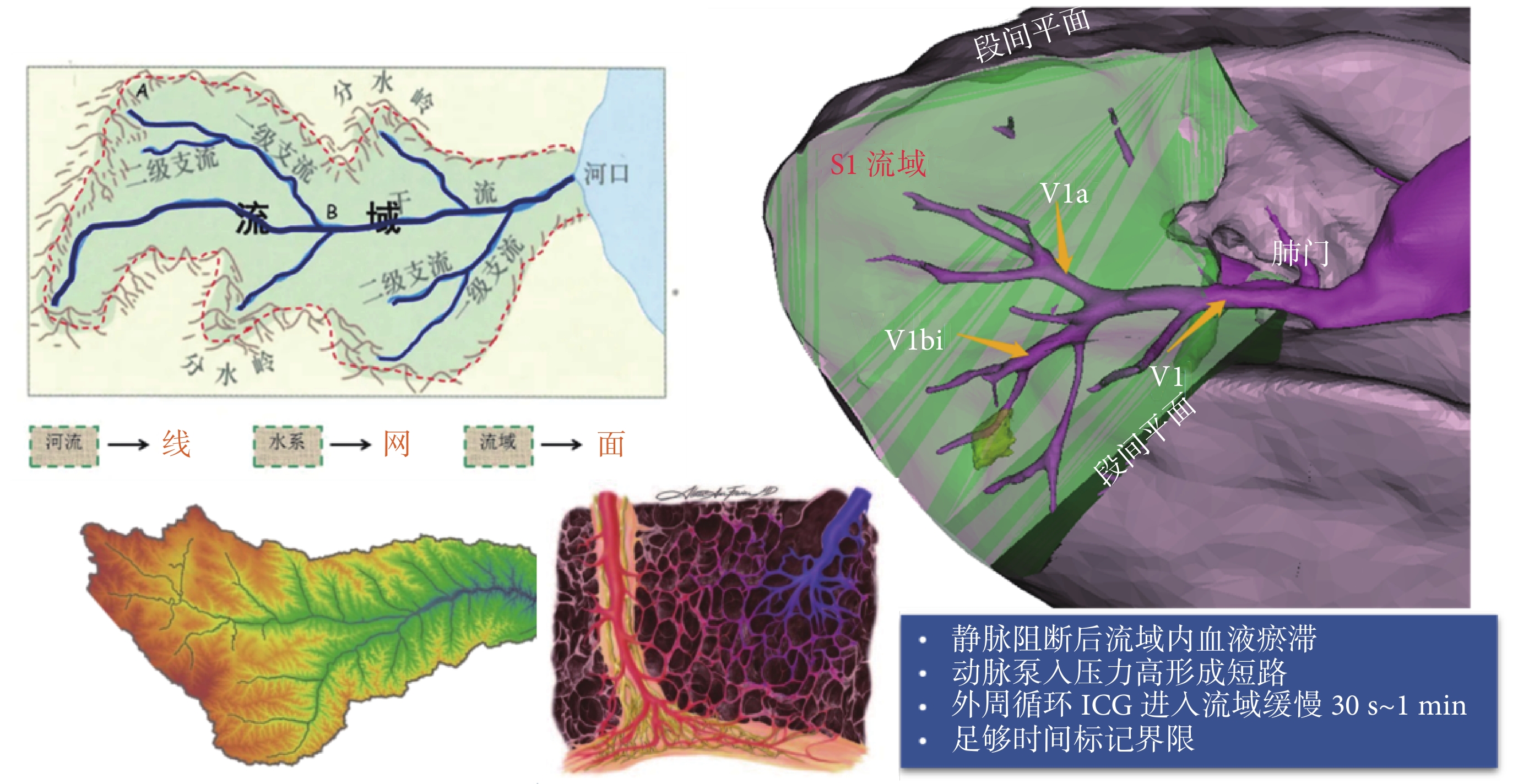

3.2 流域分析概念

流域作為一個自然地理單元,通常由一系列河流、小溪、湖泊等地表水體及相應的地下水系統組成。流域理論的核心要點包括地理界定和水文過程[10],通過地貌學與人體仿生學原理的類比,河流對土壤的支配區域與肺部脈管對肺組織的供應范圍高度契合:河口作為主水流出口,可類比為肺門;地理界定的流域邊界作為平面結構,可類比為肺功能單位的段間平面(圖4);水文過程中的河流形態則可類比為動靜脈分布。在手術過程中,為精準切除靶組織,通常需要暫時阻斷目標動靜脈,使靶流域范圍處于缺血或靜脈壓升高的狀態。在此基礎上,通過膨脹萎陷法或ICG標染,可清晰顯影目標血管的流域邊界。當采用ICG反染邊界技術時,需注意其特定時間窗:在標染后30 s至1 min內,微循環中的ICG會擴散,使流域邊界逐漸模糊暈染。因此,應在ICG擴散之前,迅速完成流域邊界的標記,或在結節的肺表面投影區域進行充分標記,以確保手術的精準性。

圖4

流域地形圖的基本原理

圖4

流域地形圖的基本原理

肺部血管交錯,每支血管有其獨特的支配范圍,且每個人每條血管都不相同;ICG:吲哚菁綠

“流域分析”是一種基于計算機輔助技術的創新方法,旨在精準定位并高效處理肺部小結節(圖5)。該方法依賴于高度精確的圖像處理與分析,術前規劃通常包括以下關鍵步驟:(1)高分辨率平掃/增強CT:通過高分辨率CT掃描,確定肺結節的位置、大小及CT值,為后續規劃提供基礎數據。(2)3D重建技術:利用3D重建技術明確結節的位置及大小,輔助制定手術方案。3D影像可直觀呈現肺段支氣管、動脈和靜脈的分布情況,評估有無變異或畸形,同時展示結節與肺段支氣管、動脈和靜脈的空間關系,明確結節歸屬的肺段。(3)流域分析:對結節所在區域進行流域分析,精準定位靶動脈及可能需要處理的靶靜脈。基于此分析,在保證安全切緣的前提下,模擬解剖性部分肺切除術,以達到最佳的切除效果。(4)個性化定制肺部流域地形圖:根據患者肺部解剖的個體化差異,借助AI算法模擬肺血管流域的真實邊界,為術前規劃提供精確指導。(5)“戰略沙盤式”規劃:結合肺部流域地形圖,通過“戰略沙盤式”分析指導術前和術中操作,提前規避解剖盲區,確保安全切緣,降低術中出血風險,并顯著縮短手術時間。(6)個體化術式設計:根據肺血管流域的真實邊界,設計個體化術式,盡可能減少肺組織的切除范圍,同時保證手術的安全性和療效。該技術有效彌補了傳統肺結節楔形切除術中主觀性強的不足,同時簡化了肺段切除術的復雜步驟,可作為部分肺葉切除的有力補充手段[11] 。流域分析以精確性和安全性為核心原則,確保手術既高效又符合個體化需求。

圖5

流域地形圖指導肺結節在熒光胸腔鏡下的點定位

圖5

流域地形圖指導肺結節在熒光胸腔鏡下的點定位

a:胸腔鏡真實熒光染色流域邊界范圍;b:流域地形圖2.0算法流域邊界測算;c:傳統三維重建肺段分割范圍;d:傅里葉折線圖:紅色為胸腔鏡內真實邊界定量化傅里葉特征子,綠色為流域地形圖2.0傅里葉特征子,藍色為Mimics三維重建肺段分割傅里葉特征子;流域地形圖紋理與真實腔鏡肺段邊界高度擬合,顯著優于Mimics肺段分界

3.3 熒光胸腔鏡及手術導航儀

熒光胸腔鏡技術通過觀察ICG與體內血清蛋白結合后發出的近紅外光波段,精準反映器官實時血流灌注情況,能夠清晰地界定手術切除范圍,從而提高手術安全性和效率。這種技術可以讓血液在熒光胸腔鏡下呈現翡翠般的綠色,靶段區域因切斷了血流(阻斷動脈)或區域內靜脈壓增高(阻斷靜脈),則表現為非熒光染色狀態,這就是熒光反染法定位段間裂。通過熒光引導,醫師可以更準確地切除腫瘤,最大限度地保留正常組織,降低術后并發癥風險(圖6)。

圖6

術前流域地形圖規劃與吲哚菁綠染色結果比較

圖6

術前流域地形圖規劃與吲哚菁綠染色結果比較

a:綠色定性熒光;b:彩色定量熒光;模擬動脈流域范圍和結節位置關系與術中真實腔鏡下阻斷靶血管后注射吲哚菁綠形成的熒光邊界范圍一致

推薦意見2:高對比色的熒光顏色可以更好呈現流域邊界,與#E06358號顏色的對比率>2.5的色號,例如綠色#66FF6E,可通過調整熒光增益和ICG劑量配比優化顯影效果和延長顯影時間(推薦級別:2A)。

推薦意見3:術中實時導航系統有助于更快速地分辨目標血管,提高手術安全性,縮短手術時間(推薦級別:2A)。

4 流域法精準肺切除術的適應證

JCOG0804、CALGB140503等多項臨床研究表明,相比肺葉切除,亞肺葉切除能達到與肺葉切除相當的預后效果。因此,對于外周型、以磨玻璃樣改變為主的早期肺小結節(<2 cm),單純采用亞肺葉切除不僅能實現腫瘤的完整切除,還能最大限度保留正常肺組織,有利于患者術后恢復和生活質量提升[12]。適用于熒光鏡下流域分析法切除肺結節手術的肺腺癌類型包括原位腺癌(adenocarcinoma in situ,AIS)、微浸潤腺癌(microinvasive adenocarcinoma,MIA)以及部分惰性的浸潤性腺癌(indolent invasive adenocarcinoma,indolent-IAC)(圖7)。

圖7

肺部結節的發展階段影像學與病理學的關系

圖7

肺部結節的發展階段影像學與病理學的關系

AAH:不典型腺瘤樣增生;AIS:原位腺癌;MIA:微浸潤腺癌

肺葉切除手術可根據結節性質和位置用于早期根治。對于直徑≤2 cm、CTR<0.25的肺部結節,采用楔形切除手術可以實現最微創的效果,切除范圍最小,功能損傷最小,并且術后可以實現快速康復。這種手術可以有效根治肺癌早期階段的病變,為患者提供更好的治療前景;對于肺功能較差的患者,也可實施妥協的局部治療,相較于肺葉切除,亞肺葉切除在早期非小細胞肺癌治療中也可取得相似的治療效果并保留更多的肺功能[13]。

對于早期磨玻璃結節(直徑<2 cm、CTR<0.25),推薦采取的治療方案為楔形切除術。

推薦意見4:對于胸部CT發現的肺部直徑<2 cm且CTR≤0.25的混合型磨玻璃影或純磨玻璃影,可選擇流域法精準肺切除術(推薦級別:2A)。

推薦意見5:對于直徑<1 cm且CTR>0.25的混合型磨玻璃影,流域法精準肺切除術為可選的切除方案(推薦級別:2B)。

5 肺部結節適合流域法精準肺切除術的范圍

胸膜下2 cm位置:根據流域地形楔形切除。

肺中部1/3位置:類似亞段切除術。

距離縱隔1/3位置:向遠心端充分游離血管后從內向外的楔形切除。

6 手術過程

6.1 手術標準操作流程

流域分析法切除肺結節手術的標準操作流程包括靶血管游離與處理、熒光染色方法、切除范圍的選擇,具體為:

(1)采用熒光胸腔鏡楔形切除術的標準程序,在全身麻醉下使用單孔/單操作孔側臥位手術入路。

(2)在雙顯示器引導下進行腔鏡手術:使用一臺熒光腔鏡顯示器和一臺3D成像系統顯示器,將術中發現的目標肺動脈分支模式與3D-CT肺血管造影圖像進行仔細比較。

(3)將ICG(2~5 mL,實時調整熒光增益亮度)快速注入外周靜脈,在近紅外光下觀察肺部。

(4)當用近紅外光照射時,根據監視器上的血流分域(紅色和綠色),使用電灼在臟層胸膜上標記這兩種顏色區域之間的過渡區。

(5)根據術前3D重建評估和臟層胸膜標記,使用吻合器進行楔形切除。

推薦意見6:簡化手術程序和過程,使用流域阻斷而非離斷血管和支氣管,降低出血和術后創傷風險,加快手術速度,縮短學習曲線,利于推動醫療資源下沉(推薦級別:2A)。

6.2 對比常規定位方法,流域地形圖的優勢與不足

常規CT引導下注射亞甲藍/ICG或使用定位鉤進行結節定位的諸多問題:

(1)醫療資源耗費:定位過程需要消耗大量醫療資源,并且依賴經驗豐富的臨床醫師操作,這不利于該技術的大規模推廣和長期使用。

(2)患者心理壓力:定位操作需在患者清醒狀態下進行,患者因心理壓力可能質疑治療方案并不配合操作,進而導致定位失敗。

(3)定位精確性問題:染料定位可能導致彌散,使術中定位仍不夠準確,可能造成切除范圍過大或切緣不足;定位鉤在呼吸運動中可能發生位移,且其與胸膜摩擦會引發明顯的疼痛和不適。

(4)并發癥風險:定位操作可能引發出血、氣胸甚至胸膜反應。如處理不及時或不當,可能危及生命安全。

(5)定位局限性:骨性遮擋、血管遮蔽等問題會影響定位效果,特別是在肺內中、內側2/3區域結節的定位上,適應證較為局限。

(6)手術難度增加:若術后發現結節未被完整切除或切緣不足,再次手術難度將顯著增加,通常需進行肺段切除術或肺葉切除術,從而增加創傷范圍[14-15]。而流域地形圖技術能夠有效彌補定位失敗后重新探尋結節位置的不足。

此外,為識別目標動脈,常需將目標動脈根部周圍的肺實質稍作分離,但此操作可能存在一定的出血或肺泡漏氣風險,要求更高的手術技巧。

推薦意見7:流域地形圖精準切除術可作為傳統穿刺定位方法的重要補充。與較為復雜的肺段切除術相比,流域分析法能夠挽救其他定位失敗的情況,其學習曲線更短,更便于推廣(推薦級別:2A)。

7 術后評估

術后需測量切緣距離,對比實際切除范圍與術前規劃范圍的一致性,并觀察是否存在并發癥。目前,全國已有72個地區約140余家醫院開展了約

推薦意見8:流域分析法切除范圍和手術規劃一致性良好,具有并發癥少、促進快速康復、保護肺功能的優勢(推薦級別:2A)。

利益沖突:無。

AI軟件使用聲明:本文采用ChatGPT-4o進行中文語言潤色。

主編:鐘文昭(廣東省人民醫院)、楊帆(北京大學人民醫院)、胡堅(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、譚鋒維(中國醫學科學院腫瘤醫院)、楊學寧(廣東省人民醫院)、蒲強(四川大學華西醫院)、蔣偉(復旦大學附屬中山醫院)、趙德平(上海市肺科醫院)、李鶴成(上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院)、閆小龍(空軍軍醫大學唐都醫院)、譚黎杰(復旦大學附屬中山醫院)、范軍強(浙江大學醫學院附屬第二醫院)、喬貴賓(南方醫科大學珠江醫院)、聶強(廣東省人民醫院)、高樹庚(中國醫學科學院腫瘤醫院)、吳一龍(廣東省人民醫院)、康明強(福建醫科大學附屬協和醫院)、吳衛兵(江蘇省人民醫院)、張昊(徐州醫科大學附屬醫院)、李志剛(上海市胸科醫院)

副主編:邱斌(中國醫學科學院腫瘤醫院)、吳衛兵(江蘇省人民醫院)、黃剛(河北醫科大學第三醫院)、朱全(江蘇省人民醫院)、孫浩(廣東省人民醫院)、郭曉彤(中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院)、張敏(重慶醫科大學第一附屬醫院)、韋海濤(河南大學淮河醫院)、袁云鋒(復旦大學附屬中山醫院)、范江(上海市第一人民醫院)、車國衛(四川大學華西醫院)、江本元(廣東省人民醫院)、王昊飛(南方醫科大學南方醫院)、張鵬(上海市肺科醫院)、韓毅(首都醫科大學附屬北京市胸科醫院)、陳修遠(北京大學人民醫院)、崔飛(廣州醫科大學附屬第一醫院)、申翼(東部戰區總醫院)、蔣峰(江蘇省腫瘤醫院)、易俊(東部戰區總醫院)、邵豐(南京市胸科醫院)、許林(南京醫科大學附屬江蘇省腫瘤醫院)、尹榮(江蘇省腫瘤醫院)、薛濤(東南大學附屬中大醫院)

執筆專家:陳梓豪(廣東省人民醫院)、褚祥鵬(廣東省人民醫院)、何哲浩(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、梁慶(廣東省人民醫院)、郭志飛(清華大學)、高祺嬋(深圳大學)、張升(廣東省人民醫院)、傅睿(廣東省人民醫院)

指導專家(按姓氏漢語拼音排序):陳椿(福建醫科大學附屬協和醫院)、陳昶(上海市肺科醫院)、陳海泉(復旦大學附屬腫瘤醫院)、陳克能(北京大學腫瘤醫院)、陳亮(江蘇省人民醫院)、方文濤(上海市東方醫院)、付向寧(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、高禹舜(中國醫學科學院腫瘤醫院)、何建行(廣州醫科大學第一附屬醫院)、姜格寧(上海市肺科醫院)、李鑒(中國醫學科學院腫瘤醫院)、劉倫旭(四川大學華西醫院)、王長利(天津醫科大學腫瘤醫院)、王群(復旦大學附屬中山醫院)、支修益(首都醫科大學宣武醫院)

撰寫小組專家(按姓氏漢語拼音排序):賁曉松(廣東省人民醫院)、蔡開燦(南方醫科大學南方醫院)、陳均(天津醫科大學總醫院)、陳文樹(福州大學附屬省立醫院)、戴紀剛(陸軍軍醫大學第二附屬醫院)、丁成(蘇州大學附屬第一醫院)、葛明建(重慶醫科大學第一附屬醫院)、顧春東(大連醫科大學附屬第一醫院)、韓云(中國醫科大學附屬盛京醫院)、胡衛東(武漢大學中南醫院)、黃宸(廣東省人民醫院)、黃健(茂名市人民醫院)、洪志暖(福建醫科大學附屬協和醫院)、侯靖禹(廣東省人民醫院)、江科(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、李鶴飛(河南大學第一附屬醫院)、李強(四川省腫瘤醫院)、李單青(北京協和醫院)、李向楠(鄭州大學第一附屬醫院)、梁朝陽(中日友好醫院)、梁乃新(北京協和醫院)、梁毅(中山市人民醫院)、廖日強(廣東省人民醫院)、林俊濤(廣東省人民醫院)、劉德若(中日友好醫院)、劉宏旭(遼寧省腫瘤醫院)、劉繼先(北京大學深圳醫院)、馬少華(北京大學腫瘤醫院)、馬錚(重慶市人民醫院)、潘小杰(福州大學附屬省立醫院)、彭忠民(山東第一醫科大學附屬省立醫院)、平偉(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、喬坤(深圳市第三人民醫院)、邱鎮斌(廣東省人民醫院)、孫大強(天津市胸科醫院)、孫楠(遼寧省腫瘤醫院)、唐文芳(中山市人民醫院)、田子強(河北醫科大學第四醫院)、汪路明(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、魏立(河南省人民醫院)、吳楠(北京大學腫瘤醫院)、謝冬(上海市肺科醫院)、許川(貴州省人民醫院)、徐恩五(中國人民解放軍南部戰區總醫院)、徐全(江西省人民醫院)、徐世東(哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院)、楊弘(中山大學腫瘤防治中心)、楊林(深圳市人民醫院)、楊杰(廣東省人民醫院)、楊雪鷹(中國醫科大學附屬第四醫院)、姚烽(上海市胸科醫院)、葉新橋(贛州市立醫院)、曾劍(中國科學院大學附屬腫瘤醫院)、張春芳(中南大學湘雅醫院)、張潮(廣東省人民醫院)、張嘉濤(廣東省人民醫院)、張珂(河北大學附屬醫院)、張淼(徐州中心醫院)、張霓(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、趙曉菁(上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院)、鄭斌(福建醫科大學附屬協和醫院)、周海榆(廣東省人民醫院)

審核小組專家(按共識會議專家投票時間排序):曹慶東(中山大學附屬第五醫院)、付軍科(西安交通大學醫學院第一附屬醫院)、葛棣(復旦大學附屬中山醫院)、顧春東(大連醫科大學附屬第一醫院)、何正富(浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院)、姜濤(空軍軍醫大學唐都醫院)、矯文捷(青島大學附屬醫院)、雷杰(空軍軍醫大學唐都醫院)、李高峰(云南省腫瘤醫院)、李小飛(西安國際醫學中心醫院胸科醫院)、李印(中國醫學科學院腫瘤醫院)、梁志剛(寧波大學附屬第一醫院)、廖永德(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、姚烽(上海市胸科醫院)、成興華(上海市胸科醫院)、羅清泉(上海市胸科醫院)、呂望(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、茅乃權(廣西醫科大學附屬腫瘤醫院)、梅建東(四川大學華西醫院)、梅新宇(中國科學技術大學附屬第一醫院)、牟巨偉(中國醫學科學院腫瘤醫院)、錢有輝(深圳大學第一附屬醫院)、孫藝華(復旦大學附屬腫瘤醫院)、譚群友(重慶醫科大學附屬大學城醫院)、田輝(山東大學齊魯醫院)、王博(武漢大學人民醫院)、王光鎖(深圳市人民醫院)、王繼勇(廣州中醫藥大學第一附屬醫院)、王明松(上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院)、冼磊(廣西醫科大學第二附屬醫院)、古衛權(佛山市第一人民醫院)、葉敏華(浙江省臺州醫院)、于振濤(中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院)、張翀(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、張蘭軍(中山大學腫瘤防治中心)、張志豪(中國人民武裝警察部隊海警總隊醫院)、趙光強(云南省腫瘤醫院)、趙珩(上海市胸科醫院)、趙晉波(空軍軍醫大學唐都醫院)、趙軍(蘇州大學附屬第一醫院)、趙松(鄭州大學第一附屬醫院)、朱余明(上海市肺科醫院)、強光亮(北京大學第三醫院)、張健(中山大學第三醫院)、張廣健(西安交通大學附屬第一醫院)、崔豐和(荊州中心醫院)、魏益平(南昌大學附屬第二醫院)、周健平(東莞市人民醫院)、楊浩賢(中山大學腫瘤防治中心)、程超(中山大學附屬第一醫院)、廖洪映(中山大學附屬第六醫院)、洪志暖(福建醫科大學附屬協和醫院)、馬俊(山西省人民醫院)、梁乃新(北京協和醫院)、林江波(福建醫科大學附屬協和醫院)、張蘭軍(中山大學腫瘤防治中心)、齊宇(鄭州大學附屬第一醫院)、耿國軍(廈門大學附屬第一醫院)、宋永祥(遵義醫科大學附屬醫院)、冷雪峰(四川省腫瘤醫院)、廖永德(華中科技大學同濟醫學院附屬)、阿迪力·薩來(新疆醫科大學附屬腫瘤醫院)、白悅(甘肅省腫瘤醫院)、曾劍(浙江省腫瘤醫院)、曾騏(首都醫科大學附屬北京兒童醫院)、曾紹杉(三明市第一醫院)、查仁忠(貴州興義市人民醫院)、車志丹(宜昌市人民醫院)、陳朝暉(東營市第二人民醫院)、陳誠豪(首都醫科大學附屬北京兒童醫院)、陳東紅(清華大學長庚醫院)、陳剛(珠海市人民醫院)、陳慧勇(粵北人民醫院)、陳捷(廣東醫科大學附屬醫院)、陳開林(香港大學深圳醫院)、陳克終(北京大學人民醫院)、陳林瑞(麻城市人民醫院)、陳樹興(福建省福州肺科醫院)、陳偉康(張家口第一人民醫院)、陳曉輝(福建省腫瘤醫院)、陳延青(長春中醫藥大學附屬醫院)、陳月榮(廣東省第二人民醫院)、程棟梁(深圳市第三人民醫院)、程華(中山大學附屬第五醫院)、程尼濤(武漢大學中南醫院)、戴天寧(哈爾濱市第一醫院)、鄧江波(廣東省英德市人民醫院)、丁宜林(濰坊市人民醫院)、杜俊峰(廣東省中醫院珠海醫院)、范海銀(江西省腫瘤醫院)、范理宏(上海市第六人民醫院)、方寧(茂名市人民醫院)、方志潮(潮州市人民醫院)、房濤(張家口第一人民醫院)、付項(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、傅文凡(廣州醫科大學附屬腫瘤醫院)、高陽(中南大學湘雅醫院)、龔軍(新余市人民醫院)、郭金城(焦作市第二人民醫院)、郭松華(周口市太康縣人民醫院)、郭偉(駐馬店市中心醫院)、郭亞雄(廣州中醫藥大學附屬第一醫院)、韓旭(中國醫科大學附屬第四醫院)、郝李剛(邢臺市人民醫院)、賀靳賢(寧波市醫療中心李惠利醫院)、賀靳賢(寧波市醫療中心李惠利醫院)、胡濱(北京朝陽醫院)、胡汶斌(紹興文理學院附屬醫院)、胡藝繽(中山市人民醫院)、黃宸(廣東省人民醫院)、林少敏(廣東省人民醫院)、周培明(廣東省人民醫院)、黃國勝(南陽醫學高等專科學校第一附屬醫院)、黃建(江西省腫瘤醫院)、黃淼龍(粵北人民醫院)、黃素偉(張家口第一人民醫院)、姜寧(山東大學第二醫院)、金星(貴州省人民醫院)、蘭寶石(盤州市人民醫院)、李琪(周口市太康縣人民醫院)、李單青(北京協和醫院)、李海洋(首都醫科大學附屬北京安貞醫院)、李輝(河北燕達醫院)、李基偉(河南大學人民醫院)、李可志(福建省南平市第一醫院)、李林(山東大學齊魯醫院)、李強(四川省腫瘤醫院)、李曉(北京大學人民醫院)、李學軍(廣東省第二人民醫院)、李學兆(南陽醫專一附院)、李志龍(山西省腫瘤醫院)、李忠誠(青海大學附屬醫院)、梁毅(中山市人民醫院)、梁恒星(中南大學湘雅二醫院桂林醫院)、梁柱(廣東醫科大學附屬醫院)、廖洪亮(粵北人民醫院)、廖明(中國人民解放軍南部戰區總醫院)、林韜(唐山市人民醫院)、林萬里(高州市人民醫院)、林賢賓(福建醫科大學附屬第二醫院)、林志潮(江門市中心醫院)、劉成 (哈爾濱醫科大學附屬第四醫院)、劉迪(貴州省人民醫院)、劉東東(浙江省人民醫院)、劉靜聽(粵北人民醫院)、劉來昱(南方醫科大學南方醫院)、劉磊(河北省第四人民醫院)、劉力煒(伊春市第一醫院)、劉秋凡(潮州市人民醫院)、劉權興(陸軍軍醫大學第二附屬醫院)、劉偉(吉林大學白求恩第一醫院)、劉文洲(廣西醫科大學第二附屬醫院)、劉艷中(廣州中醫藥大學附屬第一醫院)、劉云(宜昌市人民醫院)、龍浩(中山大學腫瘤防治中心)、樓國梁(義烏市中心醫院)、盧笛(南方醫科大學南方醫院)、陸允平(金華市中心醫院)、羅波(新疆醫科大學附屬中醫醫院)、羅志強(茂名市人民醫院)、呂依侶(上海市胸科醫院)、馬錚(重慶市人民醫院)、馬廣耀(漯河市中心醫院)、馬建群(哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院)、毛文君(南京醫科大學附屬無錫人民醫院)、苗旺(鄭州市第三人民醫院)、牟志民(北京大學深圳醫院)、潘朝陽(萍鄉市人民醫院)、潘茂杰(臨沂市人民醫院)、潘廷紅(濰坊市益都中心醫院 )、龐景灼(江門市中心醫院)、彭東閣(海南醫學院第二附屬醫院)、彭楓源(高州市人民醫院)、彭麗珊(廣東省人民醫院)、彭秀凡(廣東祈福醫院)、齊天偉(深圳市羅湖區人民醫院)、喬呈瑞(焦作市第二人民醫院)、秦思達(西安交通大學附屬第一醫院)、秦顯雨(中山大學附屬第六醫院)、秦子敏(河南省腫瘤醫院)、曲毅(青海省心腦血管病醫院)、饒新輝(梅州市人民醫院)、沈春輝(廣州中醫藥大學附屬第一醫院)、沈剛(浙江大學醫學院附屬第二醫院)、沈海鋒(浙江大學附屬第二醫院)、施琴朗(深圳市第三人民醫院)、施云飛(昆明醫科大學第一附屬醫院)、石峰(南陽市醫專一附院)、孫大強(天津市胸科醫院)、孫偉(海南醫學院第二附屬醫院)、孫漢治(香港威爾斯親王醫院)、唐勇(深圳市南山區人民醫院)、瓦熱斯江(新疆醫科大學附屬腫瘤醫院)、萬仁平(粵北人民醫院)、王赟(長春中醫藥大學附屬醫院)、王楓(福建省腫瘤醫院)、王峰(上海市第九醫院)、王金(大連醫科大學附屬第一醫院)、王康武(蚌醫大一附院)、王其斌(徐州市中心醫院)、王睿(重慶醫科大學附屬第三醫院)、王文祥(湖南省腫瘤醫院)、王吳飛(南方醫科大學南方醫院)、王武明(江西省胸科醫院)、王洋(張家口第一醫院)、王勇智(丹東市第一醫院)、王運倉(西藏成辦醫院)、魏瑋(珠海市人民醫院)、魏文學(河南省人民醫院)、魏育濤(濟寧市第一人民醫院)、魏煜程(青島大學附屬醫院)、溫士旺(河北醫科大學第四醫院)、吳昊(深圳市第二人民醫院)、吳軍(海南省腫瘤醫院)、吳旭輝(麗水市人民醫院)、夏暉(解放軍總醫院第四醫學中心)、夏照華(深圳市第三人民醫院)、向可敏(綿陽市人民醫院)、肖海平(廣東藥科大學附屬第一醫院)、肖澤林(廣州市胸科醫院)、謝金標(莆田學院附屬醫院)、邢明亮(空軍軍醫大學唐都醫院)、熊剛(南方醫科大學南方醫院增城院區)、熊林敏(南昌大學附屬第二醫院)、徐辰陽(贛州市人民醫院)、徐松濤(復旦大學附屬中山醫院)、徐嵩(天津醫科大學總醫院)、徐文震(浙江大學醫學院附屬第一醫院三門灣分院)、許辰陽(贛州市人民醫院)、許順(中國醫科大學附屬第一醫院)、許銀輝(河南省腫瘤醫院)、許有忠(三亞中心醫院)、薛繼軍(甘肅省腫瘤醫院)、閻石(北京大學腫瘤醫院)、楊富(上海交通大學醫學院附屬醫院)、楊軍峰(河南省人民醫院)、楊勝利(佛山市第一人民醫院)、楊彥龍(汕頭市中心醫院)、楊懿(成都市第三人民醫院)、葉波(杭師大附院)、葉永強(贛州市腫瘤醫院)、伊力亞爾(新疆醫科大學附屬中醫醫院)、游凱(陸軍軍醫大學西南醫院)、于福田(陽春市人民醫院)、虞桂平(江陰市人民醫院)、喻本桐(南昌大學第一附屬醫院)、喻東亮(南昌大學附屬第二醫院)、袁懋繡(井岡山大學附屬醫院)、袁雙虎(中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院))、張全(河南省人民醫院)、張兵兵(重慶市人民醫院)、張波(泰安市中心醫院)、張波(肇慶市第一人民醫院)、張帆(河北醫科大學第四醫院)、張鋒(河南大學淮河醫院)、張繼琛(臺州市第一人民醫院)、張凱(中山大學附屬第三醫院)、張強(焦作市人民醫院)、張濤(空軍軍醫大學唐都醫院)、張曉明(深圳大學總醫院)、張宜乾(中山大學附屬第八醫院)、張義棟(大慶龍南醫院)、張奕(福建醫科大學附屬漳州醫院)、張振才(大慶油田總醫院)、張振江(濰坊市人民醫院)、張志輝(湛江市中心醫院)、張志強(包頭醫學院第二附屬醫院)、章金強(萍鄉市人民醫院)、趙龍(江西省胸科醫院)、趙浩(山東大學第二醫院)、趙寧(佛山市第一人民醫院)、鄭晨昭(濰坊市中醫院)、鄭鳳長(甘肅省腫瘤醫院)、鄭卉(同濟大學附屬上海市肺科醫院)、鄭民(桂林醫學院附屬醫院)、鄭于臻(中山大學附屬第六醫院)、鐘海輝(梅州市人民醫院)、鐘宏(北海市人民醫院)、周鏑(中國醫科大學附屬第四醫院)、周華平(廣州醫科大學附屬腫瘤醫院)、周明(廣州醫科大學附屬腫瘤醫院)、周寧(上海閔行區中心醫院)、周小江(貴州省人民醫院)、周亞夫(湖南省人民醫院)、周一凡(廣西人民醫院)、周孜孜(深圳市第三人民醫院)、祝明華(杭州師范大學附屬醫院)、祝鑫海(浙江醫院)、洪慧昭(廣東省人民醫院)、丁佳妍(廣東省人民醫院)、吳莜(廣東省人民醫院)、錢坤(北京宣武醫院)、游賓(北京朝陽醫院)、王俊豐(哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院)、徐廣全(哈爾濱醫科大學附屬第二醫院)、許紹發(首都醫科大學附屬北京胸科醫院)、王哲海(山東省腫瘤醫院)、朱峰(安徽省胸科醫院)、魏慎海(北京華信醫院)、陳晉峰(北京腫瘤醫院)、楊躍(北京腫瘤醫院)、趙立強(首都醫科大學附屬北京朝陽醫院)、孫林(首都醫科大學附屬北京潞河醫院)、張毅(首都醫科大學宣武醫院)、趙波(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、黃杰(武漢大學人民醫院)、毛張凡(武漢大學人民醫院)、邵國光(吉林大學白求恩第一醫院)、劉剛(吉林省腫瘤醫院)、郭占林(內蒙古醫科大學附屬醫院)、王小平(西京醫院)、金健(成都大學附屬醫院)、張真發(天津醫科大學腫瘤醫院)、王平(云南省第一人民醫院)、王如文(陸軍特色醫學中心大坪醫院)

隨著胸部CT掃描技術的廣泛普及,越來越多的肺結節可通過CT成像技術篩查和診斷。在各種手術方式中,肺局部切除(楔形切除/肺段切除)被認為是直徑<2 cm、腫瘤實性成分占比(consolidation tumor ratio,CTR)<0.25肺結節手術的優化選擇[1]。準確定位肺結節則成為手術的關鍵,傳統方式包括CT引導下經皮穿刺定位[亞甲藍或吲哚菁綠(indocyanine green,ICG)注射定位、定位鉤等][2-3]。但對不適合 CT 引導下經皮穿刺定位的不可觸及肺結節定位,常用的標準肺段切除術耗時相對較長,與楔形切除術相比獲益不明確[4]。因此,亟需更優化的手術方法,為惰性、緩慢生長且預后良好的肺結節患者提供更簡化、更高效的治療選擇。

人工智能(artificial intelligence,AI)平臺下的肺結節三維(three dimension,3D)可視化技術是一種用于顯示、描述和解釋肺結節及其周圍3D空間結構和解剖形態的工具。該技術利用計算機視覺算法處理影像數據,對肺組織、肺結節、肺內血管及支氣管等結構的形態及空間分布進行精確描述與解讀,直觀地呈現肺部解剖特征。這種技術為術前精準診斷及個體化手術方案的制定提供了重要的決策依據與參考。

基于流域分析的解剖性部分肺切除術是一種以病灶為核心,在確保切緣安全的前提下,僅切斷/阻斷靶動靜脈而不切斷段支氣管的改良創新肺結節定位技術,旨在克服傳統楔形切除存在的主觀性問題,也簡化了肺段切除的復雜步驟,可作為部分肺葉切除的有效補充。“流域地形圖”指根據肺部靶血管的微觀毛細血管網絡解剖分水嶺分割而成的具有特定紋理和形態的區域,根據術前規劃結節在流域地形的毗鄰關系,術中快速精準獲取結節所在位置。與穿刺定位技術相比,流域地形圖精準定位法因其可以在縱隔側肺表面、肺裂、肺底顯影立體流域邊界,提供了結節的可視化深度信息,使楔形切除術的適應證進一步擴充到肺內2/3區域,并使切除范圍可量化和規范化。本共識旨在對肺部流域地形圖指導下的肺精準切除術進行探討,為下一步推廣規范化肺部分切除術奠定基礎。

1 方法與證據

通過檢索PubMed、Web of Science以及中國知網等數據庫,搜集相關文獻和研究資料,結合國際現行臨床指南和各位專家豐富的臨床實踐經驗,制定本共識,旨在為正在開展或計劃實施熒光鏡下流域分析法切除肺結節手術外科治療的同道提供參考。本共識召開執筆專家討論會5次,修訂并最終定稿《肺部流域地形圖2.0原理、技術規范及臨床應用胸外科專家共識(2024版)》。

本共識的推薦級別為:

1A級:基于高水平證據:嚴謹的Meta分析或隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)結果,專家組有統一認識。

1B級:基于高水平證據:嚴謹的Meta分析或RCT結果,專家組有爭議。

2A級:基于低水平證據,專家組有統一認識。

2B級:基于低水平證據,專家組無統一認識,但爭議不大。

3級:專家組存在較大爭議。

2 相關定義

AI輔助:AI在肺結節手術中的應用展現出巨大的潛在價值。AI技術可用于術前輔助診斷,幫助醫生更準確地評估肺結節的性質及其惡性概率,從而為手術切除范圍的科學決策提供依據[5]。

混合現實(mixed reality,MR)技術:MR技術在肺小結節的精準定位與切除中發揮了重要作用,通過在現實場景中疊加虛擬信息,構建現實世界、虛擬世界與用戶之間的交互反饋回路,以增強用戶沉浸感[6]。

熒光胸腔鏡:該技術通過在患者的胸腔內引入熒光染料或熒光標記物,然后使用熒光顯微鏡觀察這些標記物,以幫助醫師可視化并識別組織、血管或腫瘤等結構。熒光胸腔鏡的主要應用領域包括肺部手術如肺段切除術,以及肺小結節的定位和切除[7]。

單孔3D胸腔鏡:僅需一個小切口進入胸腔,結合3D立體視覺成像,為早期周圍型肺癌的治療提供了精準的手術視野與操作便利。這種技術進一步提升了微創手術的效果和患者的術后恢復[8-9]。

流域邊界仿真技術:基于CT的3D重建分析個體化肺部解剖變異及實際流域分水嶺解剖邊界。通過AI算法支持手術中基于肺部流域地形圖行精準肺結節切除,可高精度模擬肺結節的目標動靜脈流域的個性化獨特紋理(圖1),可視化肺結節與流域范圍之間的毗鄰關系。與國際上Mimics等主流3D重建軟件的傳統算法相比,肺部流域地形圖2.0算法克服了人工依賴性高、模型過于平直及精度較低的局限性,具有實時、全自動、高精度的優勢,進一步推動了肺結節手術的精準化與規范化。

圖1

隨三維重建深度的增加(7~20級),肺部自然段間平面(肺裂、段界、亞段界)自然浮現

圖1

隨三維重建深度的增加(7~20級),肺部自然段間平面(肺裂、段界、亞段界)自然浮現

a:在最低CT閾值為?336 HU時的血管提取層級(6~7級);b:6~7級血管之間可以使用體素膨脹法或等距法線切割肺段,此時肺段邊界平直,精度低;c:在最低CT閾值為?780 HU時,葉間裂可被初級提取;d:在最低CT閾值為?844 HU時,葉間裂被完整提取,亞段間平面可被初級提取,血管層級20~24級;e:連通動靜脈分水嶺可以提取準確的亞段間平面

3 脈管流域理論

3.1 動靜脈支配區域差異

血管的支配區域通常與特定的組織和器官密切相關。肺部動靜脈的分布具有高度的特異性,這種分布方式旨在最大程度地適應肺通氣與肺泡毛細血管換氣的功能需求,從而顯著提高氣體交換效率。肺動脈呈交叉分布,通常伴隨支氣管主干的走行路徑,與下級支氣管共同構成肺泡亞亞段。多個亞亞段單元進一步組成亞段單元,亞段單元的集群則形成肺段。靜脈的走行方式則相對獨立,主要穿插于亞亞段、亞段及段間間隙,形成密集的網狀結構。在這些網孔中,分布著豐富的毛細血管網和肺泡組織,因此靜脈常被作為段(或亞段)間解剖界限的重要標志。動靜脈以這種高度優化的排布方式最大化氣體交換效率,同時其分布模式和支配區域也受到個體解剖結構的顯著影響。不同個體的動靜脈分支模式和分布特征可能存在顯著差異。數字解剖學結果表明,肺血管的解剖復雜性堪比指紋,每個人的肺血管結構都具有高度的個體化特征,這為肺部手術的精準規劃與個性化治療提出了更高的要求(圖2~3)。

圖2

流域地形圖2.0:自動生成高通量個性化毛細血管脈絡

圖2

流域地形圖2.0:自動生成高通量個性化毛細血管脈絡

a:血管顯影存在不佳的情況(i),參考既往聯通模式庫(ii),決策樹選擇最佳模式(iii);b:增加模型適配性至厚層CT、低分辨率CT;c:SGNL編碼精度更高,計算速度更快(30 s);d:人工智能流域地形三維重建技術可生成高通量個性化毛細血管脈絡(精度:22~24 級,耗時:1 min),相比于傳統手工重建方法(精度:6~7級,耗時:1~2 h)具有更高精度及更快速重建的優勢

圖3

結節流域地形圖的優化選擇

圖3

結節流域地形圖的優化選擇

a:毗鄰的動靜脈之間存在共流域部分和獨立流域部分;b:毗鄰的動脈與動脈之間,靜脈與靜脈之間,流域范圍相互獨立

推薦意見1:動脈分布于其供血的功能單元肺段中央區域,靜脈分布于所引流的相鄰功能單元肺段交界,動靜脈交錯互補,通過密集的毛細血管互相溝通。相鄰的動脈之間或靜脈之間因脈壓差形成了自然屏障,但相鄰的動脈和靜脈之間具有共流域區域,也有獨立流域區域(推薦級別:1A)。

3.2 流域分析概念

流域作為一個自然地理單元,通常由一系列河流、小溪、湖泊等地表水體及相應的地下水系統組成。流域理論的核心要點包括地理界定和水文過程[10],通過地貌學與人體仿生學原理的類比,河流對土壤的支配區域與肺部脈管對肺組織的供應范圍高度契合:河口作為主水流出口,可類比為肺門;地理界定的流域邊界作為平面結構,可類比為肺功能單位的段間平面(圖4);水文過程中的河流形態則可類比為動靜脈分布。在手術過程中,為精準切除靶組織,通常需要暫時阻斷目標動靜脈,使靶流域范圍處于缺血或靜脈壓升高的狀態。在此基礎上,通過膨脹萎陷法或ICG標染,可清晰顯影目標血管的流域邊界。當采用ICG反染邊界技術時,需注意其特定時間窗:在標染后30 s至1 min內,微循環中的ICG會擴散,使流域邊界逐漸模糊暈染。因此,應在ICG擴散之前,迅速完成流域邊界的標記,或在結節的肺表面投影區域進行充分標記,以確保手術的精準性。

圖4

流域地形圖的基本原理

圖4

流域地形圖的基本原理

肺部血管交錯,每支血管有其獨特的支配范圍,且每個人每條血管都不相同;ICG:吲哚菁綠

“流域分析”是一種基于計算機輔助技術的創新方法,旨在精準定位并高效處理肺部小結節(圖5)。該方法依賴于高度精確的圖像處理與分析,術前規劃通常包括以下關鍵步驟:(1)高分辨率平掃/增強CT:通過高分辨率CT掃描,確定肺結節的位置、大小及CT值,為后續規劃提供基礎數據。(2)3D重建技術:利用3D重建技術明確結節的位置及大小,輔助制定手術方案。3D影像可直觀呈現肺段支氣管、動脈和靜脈的分布情況,評估有無變異或畸形,同時展示結節與肺段支氣管、動脈和靜脈的空間關系,明確結節歸屬的肺段。(3)流域分析:對結節所在區域進行流域分析,精準定位靶動脈及可能需要處理的靶靜脈。基于此分析,在保證安全切緣的前提下,模擬解剖性部分肺切除術,以達到最佳的切除效果。(4)個性化定制肺部流域地形圖:根據患者肺部解剖的個體化差異,借助AI算法模擬肺血管流域的真實邊界,為術前規劃提供精確指導。(5)“戰略沙盤式”規劃:結合肺部流域地形圖,通過“戰略沙盤式”分析指導術前和術中操作,提前規避解剖盲區,確保安全切緣,降低術中出血風險,并顯著縮短手術時間。(6)個體化術式設計:根據肺血管流域的真實邊界,設計個體化術式,盡可能減少肺組織的切除范圍,同時保證手術的安全性和療效。該技術有效彌補了傳統肺結節楔形切除術中主觀性強的不足,同時簡化了肺段切除術的復雜步驟,可作為部分肺葉切除的有力補充手段[11] 。流域分析以精確性和安全性為核心原則,確保手術既高效又符合個體化需求。

圖5

流域地形圖指導肺結節在熒光胸腔鏡下的點定位

圖5

流域地形圖指導肺結節在熒光胸腔鏡下的點定位

a:胸腔鏡真實熒光染色流域邊界范圍;b:流域地形圖2.0算法流域邊界測算;c:傳統三維重建肺段分割范圍;d:傅里葉折線圖:紅色為胸腔鏡內真實邊界定量化傅里葉特征子,綠色為流域地形圖2.0傅里葉特征子,藍色為Mimics三維重建肺段分割傅里葉特征子;流域地形圖紋理與真實腔鏡肺段邊界高度擬合,顯著優于Mimics肺段分界

3.3 熒光胸腔鏡及手術導航儀

熒光胸腔鏡技術通過觀察ICG與體內血清蛋白結合后發出的近紅外光波段,精準反映器官實時血流灌注情況,能夠清晰地界定手術切除范圍,從而提高手術安全性和效率。這種技術可以讓血液在熒光胸腔鏡下呈現翡翠般的綠色,靶段區域因切斷了血流(阻斷動脈)或區域內靜脈壓增高(阻斷靜脈),則表現為非熒光染色狀態,這就是熒光反染法定位段間裂。通過熒光引導,醫師可以更準確地切除腫瘤,最大限度地保留正常組織,降低術后并發癥風險(圖6)。

圖6

術前流域地形圖規劃與吲哚菁綠染色結果比較

圖6

術前流域地形圖規劃與吲哚菁綠染色結果比較

a:綠色定性熒光;b:彩色定量熒光;模擬動脈流域范圍和結節位置關系與術中真實腔鏡下阻斷靶血管后注射吲哚菁綠形成的熒光邊界范圍一致

推薦意見2:高對比色的熒光顏色可以更好呈現流域邊界,與#E06358號顏色的對比率>2.5的色號,例如綠色#66FF6E,可通過調整熒光增益和ICG劑量配比優化顯影效果和延長顯影時間(推薦級別:2A)。

推薦意見3:術中實時導航系統有助于更快速地分辨目標血管,提高手術安全性,縮短手術時間(推薦級別:2A)。

4 流域法精準肺切除術的適應證

JCOG0804、CALGB140503等多項臨床研究表明,相比肺葉切除,亞肺葉切除能達到與肺葉切除相當的預后效果。因此,對于外周型、以磨玻璃樣改變為主的早期肺小結節(<2 cm),單純采用亞肺葉切除不僅能實現腫瘤的完整切除,還能最大限度保留正常肺組織,有利于患者術后恢復和生活質量提升[12]。適用于熒光鏡下流域分析法切除肺結節手術的肺腺癌類型包括原位腺癌(adenocarcinoma in situ,AIS)、微浸潤腺癌(microinvasive adenocarcinoma,MIA)以及部分惰性的浸潤性腺癌(indolent invasive adenocarcinoma,indolent-IAC)(圖7)。

圖7

肺部結節的發展階段影像學與病理學的關系

圖7

肺部結節的發展階段影像學與病理學的關系

AAH:不典型腺瘤樣增生;AIS:原位腺癌;MIA:微浸潤腺癌

肺葉切除手術可根據結節性質和位置用于早期根治。對于直徑≤2 cm、CTR<0.25的肺部結節,采用楔形切除手術可以實現最微創的效果,切除范圍最小,功能損傷最小,并且術后可以實現快速康復。這種手術可以有效根治肺癌早期階段的病變,為患者提供更好的治療前景;對于肺功能較差的患者,也可實施妥協的局部治療,相較于肺葉切除,亞肺葉切除在早期非小細胞肺癌治療中也可取得相似的治療效果并保留更多的肺功能[13]。

對于早期磨玻璃結節(直徑<2 cm、CTR<0.25),推薦采取的治療方案為楔形切除術。

推薦意見4:對于胸部CT發現的肺部直徑<2 cm且CTR≤0.25的混合型磨玻璃影或純磨玻璃影,可選擇流域法精準肺切除術(推薦級別:2A)。

推薦意見5:對于直徑<1 cm且CTR>0.25的混合型磨玻璃影,流域法精準肺切除術為可選的切除方案(推薦級別:2B)。

5 肺部結節適合流域法精準肺切除術的范圍

胸膜下2 cm位置:根據流域地形楔形切除。

肺中部1/3位置:類似亞段切除術。

距離縱隔1/3位置:向遠心端充分游離血管后從內向外的楔形切除。

6 手術過程

6.1 手術標準操作流程

流域分析法切除肺結節手術的標準操作流程包括靶血管游離與處理、熒光染色方法、切除范圍的選擇,具體為:

(1)采用熒光胸腔鏡楔形切除術的標準程序,在全身麻醉下使用單孔/單操作孔側臥位手術入路。

(2)在雙顯示器引導下進行腔鏡手術:使用一臺熒光腔鏡顯示器和一臺3D成像系統顯示器,將術中發現的目標肺動脈分支模式與3D-CT肺血管造影圖像進行仔細比較。

(3)將ICG(2~5 mL,實時調整熒光增益亮度)快速注入外周靜脈,在近紅外光下觀察肺部。

(4)當用近紅外光照射時,根據監視器上的血流分域(紅色和綠色),使用電灼在臟層胸膜上標記這兩種顏色區域之間的過渡區。

(5)根據術前3D重建評估和臟層胸膜標記,使用吻合器進行楔形切除。

推薦意見6:簡化手術程序和過程,使用流域阻斷而非離斷血管和支氣管,降低出血和術后創傷風險,加快手術速度,縮短學習曲線,利于推動醫療資源下沉(推薦級別:2A)。

6.2 對比常規定位方法,流域地形圖的優勢與不足

常規CT引導下注射亞甲藍/ICG或使用定位鉤進行結節定位的諸多問題:

(1)醫療資源耗費:定位過程需要消耗大量醫療資源,并且依賴經驗豐富的臨床醫師操作,這不利于該技術的大規模推廣和長期使用。

(2)患者心理壓力:定位操作需在患者清醒狀態下進行,患者因心理壓力可能質疑治療方案并不配合操作,進而導致定位失敗。

(3)定位精確性問題:染料定位可能導致彌散,使術中定位仍不夠準確,可能造成切除范圍過大或切緣不足;定位鉤在呼吸運動中可能發生位移,且其與胸膜摩擦會引發明顯的疼痛和不適。

(4)并發癥風險:定位操作可能引發出血、氣胸甚至胸膜反應。如處理不及時或不當,可能危及生命安全。

(5)定位局限性:骨性遮擋、血管遮蔽等問題會影響定位效果,特別是在肺內中、內側2/3區域結節的定位上,適應證較為局限。

(6)手術難度增加:若術后發現結節未被完整切除或切緣不足,再次手術難度將顯著增加,通常需進行肺段切除術或肺葉切除術,從而增加創傷范圍[14-15]。而流域地形圖技術能夠有效彌補定位失敗后重新探尋結節位置的不足。

此外,為識別目標動脈,常需將目標動脈根部周圍的肺實質稍作分離,但此操作可能存在一定的出血或肺泡漏氣風險,要求更高的手術技巧。

推薦意見7:流域地形圖精準切除術可作為傳統穿刺定位方法的重要補充。與較為復雜的肺段切除術相比,流域分析法能夠挽救其他定位失敗的情況,其學習曲線更短,更便于推廣(推薦級別:2A)。

7 術后評估

術后需測量切緣距離,對比實際切除范圍與術前規劃范圍的一致性,并觀察是否存在并發癥。目前,全國已有72個地區約140余家醫院開展了約

推薦意見8:流域分析法切除范圍和手術規劃一致性良好,具有并發癥少、促進快速康復、保護肺功能的優勢(推薦級別:2A)。

利益沖突:無。

AI軟件使用聲明:本文采用ChatGPT-4o進行中文語言潤色。

主編:鐘文昭(廣東省人民醫院)、楊帆(北京大學人民醫院)、胡堅(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、譚鋒維(中國醫學科學院腫瘤醫院)、楊學寧(廣東省人民醫院)、蒲強(四川大學華西醫院)、蔣偉(復旦大學附屬中山醫院)、趙德平(上海市肺科醫院)、李鶴成(上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院)、閆小龍(空軍軍醫大學唐都醫院)、譚黎杰(復旦大學附屬中山醫院)、范軍強(浙江大學醫學院附屬第二醫院)、喬貴賓(南方醫科大學珠江醫院)、聶強(廣東省人民醫院)、高樹庚(中國醫學科學院腫瘤醫院)、吳一龍(廣東省人民醫院)、康明強(福建醫科大學附屬協和醫院)、吳衛兵(江蘇省人民醫院)、張昊(徐州醫科大學附屬醫院)、李志剛(上海市胸科醫院)

副主編:邱斌(中國醫學科學院腫瘤醫院)、吳衛兵(江蘇省人民醫院)、黃剛(河北醫科大學第三醫院)、朱全(江蘇省人民醫院)、孫浩(廣東省人民醫院)、郭曉彤(中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院)、張敏(重慶醫科大學第一附屬醫院)、韋海濤(河南大學淮河醫院)、袁云鋒(復旦大學附屬中山醫院)、范江(上海市第一人民醫院)、車國衛(四川大學華西醫院)、江本元(廣東省人民醫院)、王昊飛(南方醫科大學南方醫院)、張鵬(上海市肺科醫院)、韓毅(首都醫科大學附屬北京市胸科醫院)、陳修遠(北京大學人民醫院)、崔飛(廣州醫科大學附屬第一醫院)、申翼(東部戰區總醫院)、蔣峰(江蘇省腫瘤醫院)、易俊(東部戰區總醫院)、邵豐(南京市胸科醫院)、許林(南京醫科大學附屬江蘇省腫瘤醫院)、尹榮(江蘇省腫瘤醫院)、薛濤(東南大學附屬中大醫院)

執筆專家:陳梓豪(廣東省人民醫院)、褚祥鵬(廣東省人民醫院)、何哲浩(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、梁慶(廣東省人民醫院)、郭志飛(清華大學)、高祺嬋(深圳大學)、張升(廣東省人民醫院)、傅睿(廣東省人民醫院)

指導專家(按姓氏漢語拼音排序):陳椿(福建醫科大學附屬協和醫院)、陳昶(上海市肺科醫院)、陳海泉(復旦大學附屬腫瘤醫院)、陳克能(北京大學腫瘤醫院)、陳亮(江蘇省人民醫院)、方文濤(上海市東方醫院)、付向寧(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、高禹舜(中國醫學科學院腫瘤醫院)、何建行(廣州醫科大學第一附屬醫院)、姜格寧(上海市肺科醫院)、李鑒(中國醫學科學院腫瘤醫院)、劉倫旭(四川大學華西醫院)、王長利(天津醫科大學腫瘤醫院)、王群(復旦大學附屬中山醫院)、支修益(首都醫科大學宣武醫院)

撰寫小組專家(按姓氏漢語拼音排序):賁曉松(廣東省人民醫院)、蔡開燦(南方醫科大學南方醫院)、陳均(天津醫科大學總醫院)、陳文樹(福州大學附屬省立醫院)、戴紀剛(陸軍軍醫大學第二附屬醫院)、丁成(蘇州大學附屬第一醫院)、葛明建(重慶醫科大學第一附屬醫院)、顧春東(大連醫科大學附屬第一醫院)、韓云(中國醫科大學附屬盛京醫院)、胡衛東(武漢大學中南醫院)、黃宸(廣東省人民醫院)、黃健(茂名市人民醫院)、洪志暖(福建醫科大學附屬協和醫院)、侯靖禹(廣東省人民醫院)、江科(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、李鶴飛(河南大學第一附屬醫院)、李強(四川省腫瘤醫院)、李單青(北京協和醫院)、李向楠(鄭州大學第一附屬醫院)、梁朝陽(中日友好醫院)、梁乃新(北京協和醫院)、梁毅(中山市人民醫院)、廖日強(廣東省人民醫院)、林俊濤(廣東省人民醫院)、劉德若(中日友好醫院)、劉宏旭(遼寧省腫瘤醫院)、劉繼先(北京大學深圳醫院)、馬少華(北京大學腫瘤醫院)、馬錚(重慶市人民醫院)、潘小杰(福州大學附屬省立醫院)、彭忠民(山東第一醫科大學附屬省立醫院)、平偉(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、喬坤(深圳市第三人民醫院)、邱鎮斌(廣東省人民醫院)、孫大強(天津市胸科醫院)、孫楠(遼寧省腫瘤醫院)、唐文芳(中山市人民醫院)、田子強(河北醫科大學第四醫院)、汪路明(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、魏立(河南省人民醫院)、吳楠(北京大學腫瘤醫院)、謝冬(上海市肺科醫院)、許川(貴州省人民醫院)、徐恩五(中國人民解放軍南部戰區總醫院)、徐全(江西省人民醫院)、徐世東(哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院)、楊弘(中山大學腫瘤防治中心)、楊林(深圳市人民醫院)、楊杰(廣東省人民醫院)、楊雪鷹(中國醫科大學附屬第四醫院)、姚烽(上海市胸科醫院)、葉新橋(贛州市立醫院)、曾劍(中國科學院大學附屬腫瘤醫院)、張春芳(中南大學湘雅醫院)、張潮(廣東省人民醫院)、張嘉濤(廣東省人民醫院)、張珂(河北大學附屬醫院)、張淼(徐州中心醫院)、張霓(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、趙曉菁(上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院)、鄭斌(福建醫科大學附屬協和醫院)、周海榆(廣東省人民醫院)

審核小組專家(按共識會議專家投票時間排序):曹慶東(中山大學附屬第五醫院)、付軍科(西安交通大學醫學院第一附屬醫院)、葛棣(復旦大學附屬中山醫院)、顧春東(大連醫科大學附屬第一醫院)、何正富(浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院)、姜濤(空軍軍醫大學唐都醫院)、矯文捷(青島大學附屬醫院)、雷杰(空軍軍醫大學唐都醫院)、李高峰(云南省腫瘤醫院)、李小飛(西安國際醫學中心醫院胸科醫院)、李印(中國醫學科學院腫瘤醫院)、梁志剛(寧波大學附屬第一醫院)、廖永德(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、姚烽(上海市胸科醫院)、成興華(上海市胸科醫院)、羅清泉(上海市胸科醫院)、呂望(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、茅乃權(廣西醫科大學附屬腫瘤醫院)、梅建東(四川大學華西醫院)、梅新宇(中國科學技術大學附屬第一醫院)、牟巨偉(中國醫學科學院腫瘤醫院)、錢有輝(深圳大學第一附屬醫院)、孫藝華(復旦大學附屬腫瘤醫院)、譚群友(重慶醫科大學附屬大學城醫院)、田輝(山東大學齊魯醫院)、王博(武漢大學人民醫院)、王光鎖(深圳市人民醫院)、王繼勇(廣州中醫藥大學第一附屬醫院)、王明松(上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院)、冼磊(廣西醫科大學第二附屬醫院)、古衛權(佛山市第一人民醫院)、葉敏華(浙江省臺州醫院)、于振濤(中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院)、張翀(浙江大學醫學院附屬第一醫院)、張蘭軍(中山大學腫瘤防治中心)、張志豪(中國人民武裝警察部隊海警總隊醫院)、趙光強(云南省腫瘤醫院)、趙珩(上海市胸科醫院)、趙晉波(空軍軍醫大學唐都醫院)、趙軍(蘇州大學附屬第一醫院)、趙松(鄭州大學第一附屬醫院)、朱余明(上海市肺科醫院)、強光亮(北京大學第三醫院)、張健(中山大學第三醫院)、張廣健(西安交通大學附屬第一醫院)、崔豐和(荊州中心醫院)、魏益平(南昌大學附屬第二醫院)、周健平(東莞市人民醫院)、楊浩賢(中山大學腫瘤防治中心)、程超(中山大學附屬第一醫院)、廖洪映(中山大學附屬第六醫院)、洪志暖(福建醫科大學附屬協和醫院)、馬俊(山西省人民醫院)、梁乃新(北京協和醫院)、林江波(福建醫科大學附屬協和醫院)、張蘭軍(中山大學腫瘤防治中心)、齊宇(鄭州大學附屬第一醫院)、耿國軍(廈門大學附屬第一醫院)、宋永祥(遵義醫科大學附屬醫院)、冷雪峰(四川省腫瘤醫院)、廖永德(華中科技大學同濟醫學院附屬)、阿迪力·薩來(新疆醫科大學附屬腫瘤醫院)、白悅(甘肅省腫瘤醫院)、曾劍(浙江省腫瘤醫院)、曾騏(首都醫科大學附屬北京兒童醫院)、曾紹杉(三明市第一醫院)、查仁忠(貴州興義市人民醫院)、車志丹(宜昌市人民醫院)、陳朝暉(東營市第二人民醫院)、陳誠豪(首都醫科大學附屬北京兒童醫院)、陳東紅(清華大學長庚醫院)、陳剛(珠海市人民醫院)、陳慧勇(粵北人民醫院)、陳捷(廣東醫科大學附屬醫院)、陳開林(香港大學深圳醫院)、陳克終(北京大學人民醫院)、陳林瑞(麻城市人民醫院)、陳樹興(福建省福州肺科醫院)、陳偉康(張家口第一人民醫院)、陳曉輝(福建省腫瘤醫院)、陳延青(長春中醫藥大學附屬醫院)、陳月榮(廣東省第二人民醫院)、程棟梁(深圳市第三人民醫院)、程華(中山大學附屬第五醫院)、程尼濤(武漢大學中南醫院)、戴天寧(哈爾濱市第一醫院)、鄧江波(廣東省英德市人民醫院)、丁宜林(濰坊市人民醫院)、杜俊峰(廣東省中醫院珠海醫院)、范海銀(江西省腫瘤醫院)、范理宏(上海市第六人民醫院)、方寧(茂名市人民醫院)、方志潮(潮州市人民醫院)、房濤(張家口第一人民醫院)、付項(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、傅文凡(廣州醫科大學附屬腫瘤醫院)、高陽(中南大學湘雅醫院)、龔軍(新余市人民醫院)、郭金城(焦作市第二人民醫院)、郭松華(周口市太康縣人民醫院)、郭偉(駐馬店市中心醫院)、郭亞雄(廣州中醫藥大學附屬第一醫院)、韓旭(中國醫科大學附屬第四醫院)、郝李剛(邢臺市人民醫院)、賀靳賢(寧波市醫療中心李惠利醫院)、賀靳賢(寧波市醫療中心李惠利醫院)、胡濱(北京朝陽醫院)、胡汶斌(紹興文理學院附屬醫院)、胡藝繽(中山市人民醫院)、黃宸(廣東省人民醫院)、林少敏(廣東省人民醫院)、周培明(廣東省人民醫院)、黃國勝(南陽醫學高等專科學校第一附屬醫院)、黃建(江西省腫瘤醫院)、黃淼龍(粵北人民醫院)、黃素偉(張家口第一人民醫院)、姜寧(山東大學第二醫院)、金星(貴州省人民醫院)、蘭寶石(盤州市人民醫院)、李琪(周口市太康縣人民醫院)、李單青(北京協和醫院)、李海洋(首都醫科大學附屬北京安貞醫院)、李輝(河北燕達醫院)、李基偉(河南大學人民醫院)、李可志(福建省南平市第一醫院)、李林(山東大學齊魯醫院)、李強(四川省腫瘤醫院)、李曉(北京大學人民醫院)、李學軍(廣東省第二人民醫院)、李學兆(南陽醫專一附院)、李志龍(山西省腫瘤醫院)、李忠誠(青海大學附屬醫院)、梁毅(中山市人民醫院)、梁恒星(中南大學湘雅二醫院桂林醫院)、梁柱(廣東醫科大學附屬醫院)、廖洪亮(粵北人民醫院)、廖明(中國人民解放軍南部戰區總醫院)、林韜(唐山市人民醫院)、林萬里(高州市人民醫院)、林賢賓(福建醫科大學附屬第二醫院)、林志潮(江門市中心醫院)、劉成 (哈爾濱醫科大學附屬第四醫院)、劉迪(貴州省人民醫院)、劉東東(浙江省人民醫院)、劉靜聽(粵北人民醫院)、劉來昱(南方醫科大學南方醫院)、劉磊(河北省第四人民醫院)、劉力煒(伊春市第一醫院)、劉秋凡(潮州市人民醫院)、劉權興(陸軍軍醫大學第二附屬醫院)、劉偉(吉林大學白求恩第一醫院)、劉文洲(廣西醫科大學第二附屬醫院)、劉艷中(廣州中醫藥大學附屬第一醫院)、劉云(宜昌市人民醫院)、龍浩(中山大學腫瘤防治中心)、樓國梁(義烏市中心醫院)、盧笛(南方醫科大學南方醫院)、陸允平(金華市中心醫院)、羅波(新疆醫科大學附屬中醫醫院)、羅志強(茂名市人民醫院)、呂依侶(上海市胸科醫院)、馬錚(重慶市人民醫院)、馬廣耀(漯河市中心醫院)、馬建群(哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院)、毛文君(南京醫科大學附屬無錫人民醫院)、苗旺(鄭州市第三人民醫院)、牟志民(北京大學深圳醫院)、潘朝陽(萍鄉市人民醫院)、潘茂杰(臨沂市人民醫院)、潘廷紅(濰坊市益都中心醫院 )、龐景灼(江門市中心醫院)、彭東閣(海南醫學院第二附屬醫院)、彭楓源(高州市人民醫院)、彭麗珊(廣東省人民醫院)、彭秀凡(廣東祈福醫院)、齊天偉(深圳市羅湖區人民醫院)、喬呈瑞(焦作市第二人民醫院)、秦思達(西安交通大學附屬第一醫院)、秦顯雨(中山大學附屬第六醫院)、秦子敏(河南省腫瘤醫院)、曲毅(青海省心腦血管病醫院)、饒新輝(梅州市人民醫院)、沈春輝(廣州中醫藥大學附屬第一醫院)、沈剛(浙江大學醫學院附屬第二醫院)、沈海鋒(浙江大學附屬第二醫院)、施琴朗(深圳市第三人民醫院)、施云飛(昆明醫科大學第一附屬醫院)、石峰(南陽市醫專一附院)、孫大強(天津市胸科醫院)、孫偉(海南醫學院第二附屬醫院)、孫漢治(香港威爾斯親王醫院)、唐勇(深圳市南山區人民醫院)、瓦熱斯江(新疆醫科大學附屬腫瘤醫院)、萬仁平(粵北人民醫院)、王赟(長春中醫藥大學附屬醫院)、王楓(福建省腫瘤醫院)、王峰(上海市第九醫院)、王金(大連醫科大學附屬第一醫院)、王康武(蚌醫大一附院)、王其斌(徐州市中心醫院)、王睿(重慶醫科大學附屬第三醫院)、王文祥(湖南省腫瘤醫院)、王吳飛(南方醫科大學南方醫院)、王武明(江西省胸科醫院)、王洋(張家口第一醫院)、王勇智(丹東市第一醫院)、王運倉(西藏成辦醫院)、魏瑋(珠海市人民醫院)、魏文學(河南省人民醫院)、魏育濤(濟寧市第一人民醫院)、魏煜程(青島大學附屬醫院)、溫士旺(河北醫科大學第四醫院)、吳昊(深圳市第二人民醫院)、吳軍(海南省腫瘤醫院)、吳旭輝(麗水市人民醫院)、夏暉(解放軍總醫院第四醫學中心)、夏照華(深圳市第三人民醫院)、向可敏(綿陽市人民醫院)、肖海平(廣東藥科大學附屬第一醫院)、肖澤林(廣州市胸科醫院)、謝金標(莆田學院附屬醫院)、邢明亮(空軍軍醫大學唐都醫院)、熊剛(南方醫科大學南方醫院增城院區)、熊林敏(南昌大學附屬第二醫院)、徐辰陽(贛州市人民醫院)、徐松濤(復旦大學附屬中山醫院)、徐嵩(天津醫科大學總醫院)、徐文震(浙江大學醫學院附屬第一醫院三門灣分院)、許辰陽(贛州市人民醫院)、許順(中國醫科大學附屬第一醫院)、許銀輝(河南省腫瘤醫院)、許有忠(三亞中心醫院)、薛繼軍(甘肅省腫瘤醫院)、閻石(北京大學腫瘤醫院)、楊富(上海交通大學醫學院附屬醫院)、楊軍峰(河南省人民醫院)、楊勝利(佛山市第一人民醫院)、楊彥龍(汕頭市中心醫院)、楊懿(成都市第三人民醫院)、葉波(杭師大附院)、葉永強(贛州市腫瘤醫院)、伊力亞爾(新疆醫科大學附屬中醫醫院)、游凱(陸軍軍醫大學西南醫院)、于福田(陽春市人民醫院)、虞桂平(江陰市人民醫院)、喻本桐(南昌大學第一附屬醫院)、喻東亮(南昌大學附屬第二醫院)、袁懋繡(井岡山大學附屬醫院)、袁雙虎(中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院))、張全(河南省人民醫院)、張兵兵(重慶市人民醫院)、張波(泰安市中心醫院)、張波(肇慶市第一人民醫院)、張帆(河北醫科大學第四醫院)、張鋒(河南大學淮河醫院)、張繼琛(臺州市第一人民醫院)、張凱(中山大學附屬第三醫院)、張強(焦作市人民醫院)、張濤(空軍軍醫大學唐都醫院)、張曉明(深圳大學總醫院)、張宜乾(中山大學附屬第八醫院)、張義棟(大慶龍南醫院)、張奕(福建醫科大學附屬漳州醫院)、張振才(大慶油田總醫院)、張振江(濰坊市人民醫院)、張志輝(湛江市中心醫院)、張志強(包頭醫學院第二附屬醫院)、章金強(萍鄉市人民醫院)、趙龍(江西省胸科醫院)、趙浩(山東大學第二醫院)、趙寧(佛山市第一人民醫院)、鄭晨昭(濰坊市中醫院)、鄭鳳長(甘肅省腫瘤醫院)、鄭卉(同濟大學附屬上海市肺科醫院)、鄭民(桂林醫學院附屬醫院)、鄭于臻(中山大學附屬第六醫院)、鐘海輝(梅州市人民醫院)、鐘宏(北海市人民醫院)、周鏑(中國醫科大學附屬第四醫院)、周華平(廣州醫科大學附屬腫瘤醫院)、周明(廣州醫科大學附屬腫瘤醫院)、周寧(上海閔行區中心醫院)、周小江(貴州省人民醫院)、周亞夫(湖南省人民醫院)、周一凡(廣西人民醫院)、周孜孜(深圳市第三人民醫院)、祝明華(杭州師范大學附屬醫院)、祝鑫海(浙江醫院)、洪慧昭(廣東省人民醫院)、丁佳妍(廣東省人民醫院)、吳莜(廣東省人民醫院)、錢坤(北京宣武醫院)、游賓(北京朝陽醫院)、王俊豐(哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院)、徐廣全(哈爾濱醫科大學附屬第二醫院)、許紹發(首都醫科大學附屬北京胸科醫院)、王哲海(山東省腫瘤醫院)、朱峰(安徽省胸科醫院)、魏慎海(北京華信醫院)、陳晉峰(北京腫瘤醫院)、楊躍(北京腫瘤醫院)、趙立強(首都醫科大學附屬北京朝陽醫院)、孫林(首都醫科大學附屬北京潞河醫院)、張毅(首都醫科大學宣武醫院)、趙波(華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院)、黃杰(武漢大學人民醫院)、毛張凡(武漢大學人民醫院)、邵國光(吉林大學白求恩第一醫院)、劉剛(吉林省腫瘤醫院)、郭占林(內蒙古醫科大學附屬醫院)、王小平(西京醫院)、金健(成都大學附屬醫院)、張真發(天津醫科大學腫瘤醫院)、王平(云南省第一人民醫院)、王如文(陸軍特色醫學中心大坪醫院)