引用本文: 貢鈺霞, 周在龍, 邵萬金, 谷云飛. 4種手術方法治療藏毛竇的療效比較. 中國普外基礎與臨床雜志, 2014, 21(5): 623-626. doi: 10.7507/1007-9424.20130149 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

藏毛竇是指在骶尾部臀間裂的軟組織內形成的一種慢性竇道或囊腫,臨床較少見。近年來我國藏毛竇發病率明顯上升[1]。2008年1月至2013年3月期間江蘇省中醫院肛腸科施行藏毛竇手術43例,對其采用了4種手術方法治療,現將其方法及結果進行總結回顧,旨在探討不同處理方法的適應證和臨床意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2008年1月至2013年3月期間我院肛腸科收治43例藏毛竇患者,所有患者術前臨床表現為骶尾部反復發作伴溢膿的竇道,術后病理均證實為藏毛竇。根據手術方式不同分為4組,其中藏毛竇切除+切口開放術4例(切口開放組)、藏毛竇切除+切口直接縫合術7例(直接縫合組)、藏毛竇切除+切口袋形縫合術19例(袋形縫合組)、藏毛竇菱形切除+Limberg皮瓣轉移術13例(皮瓣轉移組)。4組的一般臨床資料比較,差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性,見表 1。

1.2 手術方法

患者均采用硬腰聯合麻醉,取俯臥折刀位,寬橡皮膠布充分暴露臀溝,術中沿竇道注入亞甲藍,用鈍頭探針探清竇道走行、數目及范圍后,取縱向梭行切口,沿探針切開竇道皮膚、皮下組織及部分脂肪組織,深至淺筋膜層,充分切除藍染壞死組織,勿傷及骶尾韌帶,術中電凝仔細止血。

1.2.1 切口開放組手術

按上述方法切開后,填入油紗條。術后常規抗炎治療,創面每日碘伏換藥1次。

1.2.2 直接縫合組手術

按上述方法切除病灶后,竇道走形長度小于5 cm且張力小者可直接縫合切口,行褥式縫合,盡量消滅死腔,放置引流條。術后處理同切口開放組。

1.2.3 袋形縫合組手術

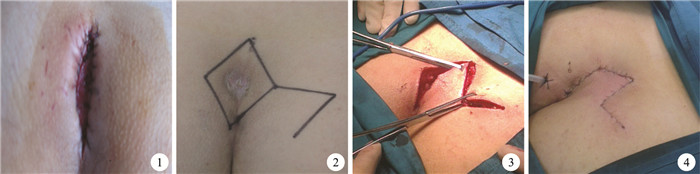

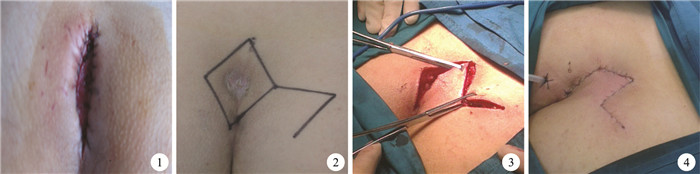

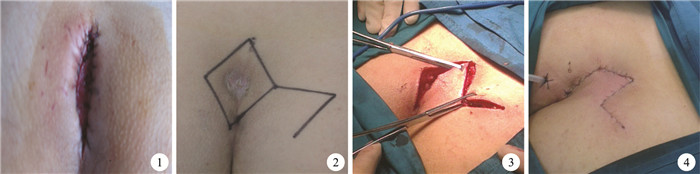

按上述方法切除病灶后,根據創面深淺用3-0可吸收薇喬線將創面底部與皮膚邊緣間斷縫合,使切口成“V”形,形成袋狀(圖 1),創面用甲硝唑紗布覆蓋。術后處理同切口開放組。

圖1

袋形縫合??圖 2?菱形皮瓣手術切口??圖 3?游離菱形皮瓣??圖 4?縫合切口放置引流

Figure1.

Marsupialization??Figure 2?Rhomboid flap incision??Figure 3?Free rhomboid flap??Figure 4?Suture incision with drainage

圖1

袋形縫合??圖 2?菱形皮瓣手術切口??圖 3?游離菱形皮瓣??圖 4?縫合切口放置引流

Figure1.

Marsupialization??Figure 2?Rhomboid flap incision??Figure 3?Free rhomboid flap??Figure 4?Suture incision with drainage

1.2.4 皮瓣轉移組手術

術前用畫筆確定好菱形切口及轉移的皮瓣(圖 2)。沿設定的手術切除線做菱形切口,切除藏毛竇,深至淺筋膜層,沿預設計的皮瓣線游離皮瓣(圖 3),仔細止血。在骶尾部放置引流管(圖 4),用3-0可吸收薇喬線將菱形皮瓣四角縫合,皮內縫合菱形皮瓣,再間斷將皮膚及皮下脂肪全層縫合。創面放置VSD接負壓吸引,3~5 d后拆除。術后常規抗炎治療,拆除VSD后創面換藥同前組。

4組患者出院標準為局部炎癥可控,無明顯滲出及水腫,疼痛不需用止痛藥,無其他并發癥;切口愈合后隨訪半年,愈合標準為切口愈合,無裂開,無感染等表現。

1.3 統計學方法

采用SPSS 16.0統計軟件進行分析。計量資料用均數±標準差(

2 結果

43例患者均手術治愈。4組患者住院時間比較差異無統計學意義(P > 0.05)。切口愈合時間皮瓣轉移組明顯短于其他3組(P < 0.05),直接縫合組和袋形縫合組均明顯短于切口開放組(P < 0.05),直接縫合組與袋形縫合組間差異無統計學意義(P > 0.05),見表 2。術后并發癥比較:直接縫合組有2例患者切口部分裂開,2例患者因切口感染行部分拆開;皮瓣轉移組1例患者術后切口滲血行拆開部分引流,1例患者出現張力性水泡;其余2組沒有發生并發癥。

3 討論

3.1 骶尾部藏毛竇的發病機制

骶尾部藏毛竇又稱骶尾部囊腫、潛毛竇等。1830年由Mayo首先描述,1880年Hodges將其正式命名為藏毛竇[2]。本病發病機制有先天胚胎發育異常[3-6]和后天獲得性學說。先天性學說認為,藏毛竇是先天性上皮的殘留或先天性皮膚凹陷所致,其內的毛發解釋為內陷的上皮存在毛囊的緣故;后天獲得性學說認為,是由于臀部反復的扭動摩擦,導致體毛逐漸刺入皮膚,形成一個負壓狀態的短管道,當毛發脫落即被吸入短管道,聚集于皮下脂肪層內形成“異物”,一旦有細菌感染,即形成慢性感染或膿腫[7]。

3.2 骶尾部藏毛竇的治療

藏毛竇確診后,多需經手術治療。文獻[8-9]報道,藏毛竇復發率為6.7%~10.4%。本組患者均采用手術治療后痊愈,考慮可能與病例數少及我們在術中將竇道完整切除有關,提示竇道的完整切除是預防復發的關鍵。藏毛竇的手術方法大致分為4種:單純藏毛竇切除術(切口開放)、藏毛竇切除+袋形縫合、藏毛竇切除+直接縫合和藏毛竇切除+皮瓣轉移。下面分別介紹各種手術方法的主要適應證及主要的并發癥。

3.2.1 單純藏毛竇切除(切口開放術)

該術式主要適用于急性期,其優點是引流通暢,不易繼發感染,復發率低;缺點是創面較大,愈合時間長,有文獻[10]報道達3~6個月。本組總結的4例單純藏毛竇切除(切口開放術)患者術后愈合時間明顯長于其他手術方式者,未出現其他并發癥,且愈合后易形成大面積的瘢痕,存在骶尾部不適感。因此,藏毛竇術前應盡量控制感染,為切口閉合創造條件。

3.2.2 藏毛竇切除+切口直接縫合術

該術式主要適用于病變范圍小的藏毛竇,竇道切除后張力較小者,手術整塊完全切除病變組織,切除后分層縫合皮下脂肪及皮膚。本法若無并發癥,愈合時間短且局部疤痕少,但是由于坐和站立活動可產生持續張力,切口裂開的可能性較大,同時易并發感染,因此應把握好適應證。本組總結的7例直接縫合的患者2例切口部分裂開,2例切口感染后將切口拆開部分引流,一旦切口裂開或因感染拆開后愈合時間將顯著延長,但較切口完全開放者相比仍具有明顯優勢。

3.2.3 藏毛竇切除+袋形縫合術

該術式將竇道完整切除,將創緣皮膚與創面深部組織間斷縫合。此術式操作簡單,在保證病灶徹底切除的情況下,袋形縫合橫向縮窄了創面,縱向降低了創面深度,從而縮短了愈合時間;同時縫合后創面介于完全開放與完全閉合之間,引流通暢,減少了直接縫合帶來的各種并發癥。本組總結的19例行袋形縫合的患者術后愈合時間中等,關鍵優勢在于術后并發癥少,創口邊緣與深部組織縫合,創面縮小變淺后愈合時間與切口完全開放相比明顯縮短,切口處于半開放狀態,引流通暢,與直接縫合相比,術后感染幾率大大減少。

3.2.4 藏毛竇切除+皮瓣轉移術

該術式通過皮瓣轉移來覆蓋竇道切除后的裸露區域,竇道切除范圍較大,游離的皮瓣也大,適用于病變范圍廣或術后復發的患者,竇道廣泛切除后,直接縫合困難,袋形縫合亦會留下較大疤痕。此術式優點為病變組織切除范圍最大,通過轉移皮瓣縫合創面,縫合張力較小,一期愈合率高;此外,雖術中游離創面大,但一期縫合創面后,避免術后開放創面對患者的心理創傷。此術式缺點為術中游離范圍廣,損傷較大;其次對皮瓣設計要求高,一旦設計不理想,術后容易導致切口裂開及皮瓣壞死。本組總結的13例行菱形切除+Limberg皮瓣轉移的患者,術前設計好菱形切口及轉移皮瓣,術畢予VSD接負壓吸引,不易產生皮下積液而出現感染,但其費用昂貴。有1例患者術后皮下滲血,負壓吸引后積血較多,停止負壓吸引后拆開部分創面引流;另1例患者縫合創面周圍發生張力性水泡,未予特殊處理,2 d后自行消退,與縫合張力大有一定關系,可適當多地游離皮瓣以減小張力。13例患者中12例達到一期愈合,愈合時間短,并發癥少。

綜上所述,為了達到徹底治愈藏毛竇,減少其復發,藏毛竇竇道完整切除是關鍵。感染較重者應先控制感染,可以行切開引流和抗炎治療,待炎癥控制后再行擇期手術[11]。切口在追求一期閉合的同時不能盲目地行直接縫合術,張力較大者可行袋形縫合術;病變范圍廣或術后復發的患者可行菱形切除+Limberg皮瓣轉移術。

藏毛竇是指在骶尾部臀間裂的軟組織內形成的一種慢性竇道或囊腫,臨床較少見。近年來我國藏毛竇發病率明顯上升[1]。2008年1月至2013年3月期間江蘇省中醫院肛腸科施行藏毛竇手術43例,對其采用了4種手術方法治療,現將其方法及結果進行總結回顧,旨在探討不同處理方法的適應證和臨床意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料

2008年1月至2013年3月期間我院肛腸科收治43例藏毛竇患者,所有患者術前臨床表現為骶尾部反復發作伴溢膿的竇道,術后病理均證實為藏毛竇。根據手術方式不同分為4組,其中藏毛竇切除+切口開放術4例(切口開放組)、藏毛竇切除+切口直接縫合術7例(直接縫合組)、藏毛竇切除+切口袋形縫合術19例(袋形縫合組)、藏毛竇菱形切除+Limberg皮瓣轉移術13例(皮瓣轉移組)。4組的一般臨床資料比較,差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性,見表 1。

1.2 手術方法

患者均采用硬腰聯合麻醉,取俯臥折刀位,寬橡皮膠布充分暴露臀溝,術中沿竇道注入亞甲藍,用鈍頭探針探清竇道走行、數目及范圍后,取縱向梭行切口,沿探針切開竇道皮膚、皮下組織及部分脂肪組織,深至淺筋膜層,充分切除藍染壞死組織,勿傷及骶尾韌帶,術中電凝仔細止血。

1.2.1 切口開放組手術

按上述方法切開后,填入油紗條。術后常規抗炎治療,創面每日碘伏換藥1次。

1.2.2 直接縫合組手術

按上述方法切除病灶后,竇道走形長度小于5 cm且張力小者可直接縫合切口,行褥式縫合,盡量消滅死腔,放置引流條。術后處理同切口開放組。

1.2.3 袋形縫合組手術

按上述方法切除病灶后,根據創面深淺用3-0可吸收薇喬線將創面底部與皮膚邊緣間斷縫合,使切口成“V”形,形成袋狀(圖 1),創面用甲硝唑紗布覆蓋。術后處理同切口開放組。

圖1

袋形縫合??圖 2?菱形皮瓣手術切口??圖 3?游離菱形皮瓣??圖 4?縫合切口放置引流

Figure1.

Marsupialization??Figure 2?Rhomboid flap incision??Figure 3?Free rhomboid flap??Figure 4?Suture incision with drainage

圖1

袋形縫合??圖 2?菱形皮瓣手術切口??圖 3?游離菱形皮瓣??圖 4?縫合切口放置引流

Figure1.

Marsupialization??Figure 2?Rhomboid flap incision??Figure 3?Free rhomboid flap??Figure 4?Suture incision with drainage

1.2.4 皮瓣轉移組手術

術前用畫筆確定好菱形切口及轉移的皮瓣(圖 2)。沿設定的手術切除線做菱形切口,切除藏毛竇,深至淺筋膜層,沿預設計的皮瓣線游離皮瓣(圖 3),仔細止血。在骶尾部放置引流管(圖 4),用3-0可吸收薇喬線將菱形皮瓣四角縫合,皮內縫合菱形皮瓣,再間斷將皮膚及皮下脂肪全層縫合。創面放置VSD接負壓吸引,3~5 d后拆除。術后常規抗炎治療,拆除VSD后創面換藥同前組。

4組患者出院標準為局部炎癥可控,無明顯滲出及水腫,疼痛不需用止痛藥,無其他并發癥;切口愈合后隨訪半年,愈合標準為切口愈合,無裂開,無感染等表現。

1.3 統計學方法

采用SPSS 16.0統計軟件進行分析。計量資料用均數±標準差(

2 結果

43例患者均手術治愈。4組患者住院時間比較差異無統計學意義(P > 0.05)。切口愈合時間皮瓣轉移組明顯短于其他3組(P < 0.05),直接縫合組和袋形縫合組均明顯短于切口開放組(P < 0.05),直接縫合組與袋形縫合組間差異無統計學意義(P > 0.05),見表 2。術后并發癥比較:直接縫合組有2例患者切口部分裂開,2例患者因切口感染行部分拆開;皮瓣轉移組1例患者術后切口滲血行拆開部分引流,1例患者出現張力性水泡;其余2組沒有發生并發癥。

3 討論

3.1 骶尾部藏毛竇的發病機制

骶尾部藏毛竇又稱骶尾部囊腫、潛毛竇等。1830年由Mayo首先描述,1880年Hodges將其正式命名為藏毛竇[2]。本病發病機制有先天胚胎發育異常[3-6]和后天獲得性學說。先天性學說認為,藏毛竇是先天性上皮的殘留或先天性皮膚凹陷所致,其內的毛發解釋為內陷的上皮存在毛囊的緣故;后天獲得性學說認為,是由于臀部反復的扭動摩擦,導致體毛逐漸刺入皮膚,形成一個負壓狀態的短管道,當毛發脫落即被吸入短管道,聚集于皮下脂肪層內形成“異物”,一旦有細菌感染,即形成慢性感染或膿腫[7]。

3.2 骶尾部藏毛竇的治療

藏毛竇確診后,多需經手術治療。文獻[8-9]報道,藏毛竇復發率為6.7%~10.4%。本組患者均采用手術治療后痊愈,考慮可能與病例數少及我們在術中將竇道完整切除有關,提示竇道的完整切除是預防復發的關鍵。藏毛竇的手術方法大致分為4種:單純藏毛竇切除術(切口開放)、藏毛竇切除+袋形縫合、藏毛竇切除+直接縫合和藏毛竇切除+皮瓣轉移。下面分別介紹各種手術方法的主要適應證及主要的并發癥。

3.2.1 單純藏毛竇切除(切口開放術)

該術式主要適用于急性期,其優點是引流通暢,不易繼發感染,復發率低;缺點是創面較大,愈合時間長,有文獻[10]報道達3~6個月。本組總結的4例單純藏毛竇切除(切口開放術)患者術后愈合時間明顯長于其他手術方式者,未出現其他并發癥,且愈合后易形成大面積的瘢痕,存在骶尾部不適感。因此,藏毛竇術前應盡量控制感染,為切口閉合創造條件。

3.2.2 藏毛竇切除+切口直接縫合術

該術式主要適用于病變范圍小的藏毛竇,竇道切除后張力較小者,手術整塊完全切除病變組織,切除后分層縫合皮下脂肪及皮膚。本法若無并發癥,愈合時間短且局部疤痕少,但是由于坐和站立活動可產生持續張力,切口裂開的可能性較大,同時易并發感染,因此應把握好適應證。本組總結的7例直接縫合的患者2例切口部分裂開,2例切口感染后將切口拆開部分引流,一旦切口裂開或因感染拆開后愈合時間將顯著延長,但較切口完全開放者相比仍具有明顯優勢。

3.2.3 藏毛竇切除+袋形縫合術

該術式將竇道完整切除,將創緣皮膚與創面深部組織間斷縫合。此術式操作簡單,在保證病灶徹底切除的情況下,袋形縫合橫向縮窄了創面,縱向降低了創面深度,從而縮短了愈合時間;同時縫合后創面介于完全開放與完全閉合之間,引流通暢,減少了直接縫合帶來的各種并發癥。本組總結的19例行袋形縫合的患者術后愈合時間中等,關鍵優勢在于術后并發癥少,創口邊緣與深部組織縫合,創面縮小變淺后愈合時間與切口完全開放相比明顯縮短,切口處于半開放狀態,引流通暢,與直接縫合相比,術后感染幾率大大減少。

3.2.4 藏毛竇切除+皮瓣轉移術

該術式通過皮瓣轉移來覆蓋竇道切除后的裸露區域,竇道切除范圍較大,游離的皮瓣也大,適用于病變范圍廣或術后復發的患者,竇道廣泛切除后,直接縫合困難,袋形縫合亦會留下較大疤痕。此術式優點為病變組織切除范圍最大,通過轉移皮瓣縫合創面,縫合張力較小,一期愈合率高;此外,雖術中游離創面大,但一期縫合創面后,避免術后開放創面對患者的心理創傷。此術式缺點為術中游離范圍廣,損傷較大;其次對皮瓣設計要求高,一旦設計不理想,術后容易導致切口裂開及皮瓣壞死。本組總結的13例行菱形切除+Limberg皮瓣轉移的患者,術前設計好菱形切口及轉移皮瓣,術畢予VSD接負壓吸引,不易產生皮下積液而出現感染,但其費用昂貴。有1例患者術后皮下滲血,負壓吸引后積血較多,停止負壓吸引后拆開部分創面引流;另1例患者縫合創面周圍發生張力性水泡,未予特殊處理,2 d后自行消退,與縫合張力大有一定關系,可適當多地游離皮瓣以減小張力。13例患者中12例達到一期愈合,愈合時間短,并發癥少。

綜上所述,為了達到徹底治愈藏毛竇,減少其復發,藏毛竇竇道完整切除是關鍵。感染較重者應先控制感染,可以行切開引流和抗炎治療,待炎癥控制后再行擇期手術[11]。切口在追求一期閉合的同時不能盲目地行直接縫合術,張力較大者可行袋形縫合術;病變范圍廣或術后復發的患者可行菱形切除+Limberg皮瓣轉移術。