引用本文: 石臣磊, 石鐵鋒, 秦華東. 乳頭狀甲狀腺癌頸淋巴結轉移方式及其相關影響因素的研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2014, 21(1): 29-34. doi: 10.7507/1007-9424.20140006 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

乳頭狀甲狀腺癌(papillary thyroid carcinoma,PTC)是甲狀腺癌中最常見的類型[1],約占所有甲狀腺癌的80%,其頸淋巴轉移率為20%~90% [2-5]。目前研究認為,中央區是甲狀腺癌頸淋巴轉移的第1站,如果術前發現該區有可疑腫大淋巴結、細針穿刺懷疑或證實有淋巴轉移的病例,術中都應行中央區淋巴結清掃(central neck dissection,CND)。然而,頸部淋巴結轉移取決于哪些因素以及是否存在某些影響頸淋巴結轉移的保護因素仍未完全闡明。因此,筆者對其所在醫院甲狀腺外科2008年12月至2011年12月3年期間行手術治療的223例PTC患者的臨床資料進行了回顧性分析,旨在探討PTC頸淋巴結的轉移方式及相關影響因素在頸部不同區域淋巴結轉移中的意義。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本組223例患者均經臨床病理學檢查明確診斷為PTC,其中男39例,女184例;年齡9~72歲、(40.77±10.50)歲;男女比為1∶4.72。所有患者術前均常規行甲狀腺彩超檢查及電子喉鏡檢查以了解聲帶活動情況,并應用放射免疫法檢測血清游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3)、游離甲狀腺素(FT4)、促甲狀腺素(TSH)、甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)和甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOA)。術前通過高頻彩超評價是否存在頸淋巴結轉移,并對可疑頸部轉移淋巴結術前行針吸細胞學檢查。223例患者中154例行患側甲狀腺葉全切除及患側中央區淋巴結清掃術;41例行雙側甲狀腺全切除及中央區淋巴結清掃術;20例行患側甲狀腺葉全切除及患側選擇性頸淋巴結清掃術;8例行雙側甲狀腺葉全切除及雙側選擇性頸淋巴結清掃術。223例患者均行中央區淋巴結清掃術,其中28例行頸側區淋巴結清掃術。手術標本由手術醫生根據2008年美國頭頸外科協會推薦的頸部淋巴結分區方法[6]分別裝袋送病理學檢查。中央區清掃的區域包括喉前淋巴結、甲狀腺周圍淋巴結、氣管前淋巴結及患側氣管旁淋巴結。

1.2 分析指標

對于多灶癌其腫瘤直徑以最大者或有被膜浸潤者為準,本組患者的腫瘤直徑未出現>4 cm者,將腫瘤直徑劃分為>2 cm和≤2 cm組。橋本甲狀腺炎的診斷標準為術前TGAb和TPOA超出正常范圍并且術后病理學檢查證實合并橋本甲狀腺炎。根據UICC(國際抗癌聯盟)和AJCC(美國癌癥聯合委員會)的TNM分期標準[7]將患者年齡劃分為≥45歲和<45歲組并對癌灶進行T分期。就患者的性別、年齡、TSH、腫瘤直徑、是否為多灶、是否侵及甲狀腺被膜及其周圍組織、是否合并橋本甲狀腺炎、是否合并結節性甲狀腺腫、癌灶的T分期等因素與不同區域頸部淋巴結轉移的關系進行分析。

1.3 統計學方法

采用SAS 9.2軟件進行統計分析。計量資料用均數±標準差(

2 結果

2.1 中央區淋巴結轉移及頸側區淋巴結轉移患者的臨床病理特點

結果見表 1。由表 1可見,與未發生轉移患者相比,伴中央區淋巴結轉移患者的年齡小、腫瘤直徑大、合并結節性甲狀腺腫患者比例小、 T1期所占比例低和T2期所占比例高(P<0.05);伴頸側區淋巴結轉移患者中多發病灶者所占比例高(P<0.05)。

2.2 頸部淋巴結轉移相關影響因素的單變量logistic

回歸分析結果單變量logistic回歸分析結果顯示,中央區淋巴結轉移與患者的年齡、腫瘤直徑以及合并結節性甲狀腺腫有關(P<0.05)。頸側區淋巴結轉移與與多發病灶有關(P<0.05)。見表 2。

2.3 頸部淋巴結轉移影響因素的多變量逐步logistic

回歸分析結果經多變量逐步logistic回歸分析,篩選出的與中央區淋巴結轉移有關的變量為患者年齡及合并結節性甲狀腺腫,并且這二者均系轉移的保護因素;篩選出的與頸側區淋巴結轉移有關的變量為多發病灶,其系影響轉移的危險因素(表 3)。當放寬入選標準后,篩選出的與中央區淋巴結轉移有關的新變量為腫瘤直徑,其系轉移的危險因素(表 4)。

2.4 頸側區淋巴結轉移的發生率及區域分布情況

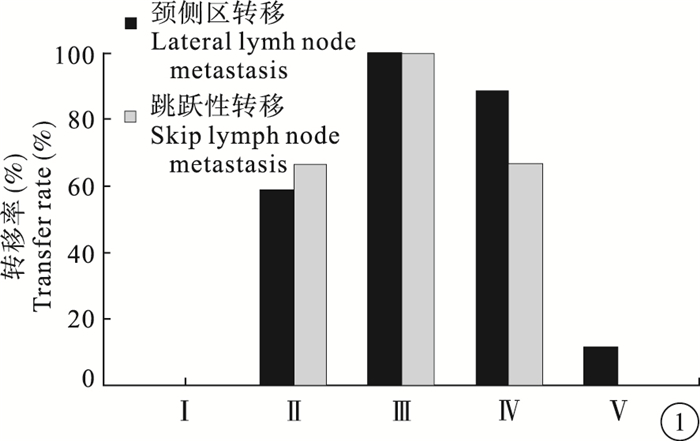

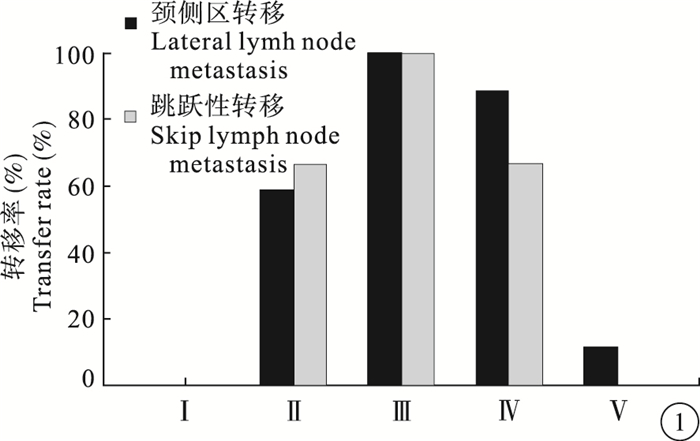

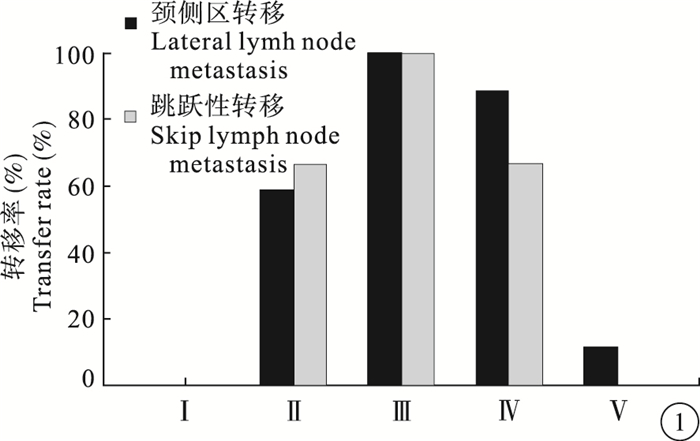

本組223例患者中共進行了28例改良式頸側區淋巴結清掃術,其中17(60.72%)例發現了轉移淋巴結,6例(21.43%)表現為中央區淋巴結陰性的頸側區淋巴結跳躍性轉移;轉移淋巴結主要出現在Ⅱ~Ⅳ區,其中Ⅲ區的全部轉移率及跳躍性轉移率均為100%(表 5)。相對而言,Ⅴ區轉移率偏低,I區為發現轉移病例。頸部淋巴結轉移和跳躍性轉移的區域分布情況見圖 1。

圖1

頸側區淋巴結轉移和跳躍性淋巴結轉移的區域分布情況

Figure1.

The distribution of lateral lymph node and skip lymph node metastasis

圖1

頸側區淋巴結轉移和跳躍性淋巴結轉移的區域分布情況

Figure1.

The distribution of lateral lymph node and skip lymph node metastasis

3 討論

PTC是甲狀腺癌最常見的病理類型,具有較早發生淋巴結轉移的特點[1]。有研究[2]指出,發生中央區淋巴結轉移可明顯影響PTC患者術后的無瘤生存率和總生存率。有研究[3]認為,中央區淋巴結通常是甲狀腺惡性腫瘤轉移的第1站,也是最常出現的區域。Wada等[4]研究指出,中央區淋巴結出現隱匿性轉移的發生率可高達61%。這是導致患者術后原位復發的直接原因,并且二次手術既復雜、風險性又高,極大地增加了喉返神經和甲狀旁腺損傷的概率。由于CND能夠降低PTC的惡性潛能,使患者術后的復發率和病死率顯著下降[5]。因此,很多學者主張在初次手術處理原發病灶時進行預防性CND [6-7]。本組病例中,病灶同側中央區淋巴結轉移發生率為43.95%(98/223),低于任國勝等[8]報道的50%~75%。根據TNM分期對本組病例的腫瘤大小進行劃分,結果顯示同側中央區淋巴結轉移率T1期為85.71%,T2期為14.29%;而T1期患者占樣本總數的90.13%(201/223)。基于以上結論,筆者認為,PTC患者初次手術時應該進行同側中央區淋巴結清掃。Sadowski等[9]的研究顯示,當同側中央區淋巴結發生轉移時,對側中央區淋巴結的轉移率是25.5%。因此,部分學者[9-10]認為,當同側中央區淋巴結轉移陽性時,對側轉移的發生率就會顯著的提高,如果術中能夠有力地證明患側中央區淋巴結發生轉移,就應該行完整的雙側中央區淋巴結清掃。這一結論有待于進一步研究來證實。

雖然臨床上頸側區淋巴結轉移也很常見,但它的發生率顯著低于中央區,本組病例中頸側區淋巴結和中央區淋巴結轉移發生率分別為7.62%(17/223)和43.95%(98/223)。目前,改良的頸部淋巴結清掃手術已經被外科醫生廣泛接受。但是,對于清掃范圍如何界定任存在爭議。主要是因為PTC具有較好的預后及對淋巴結的轉移途徑與方式還不夠了解。目前,PTC淋巴結的轉移方式正在逐步被揭示。Takada等[11]分析了PTC患者頸側區淋巴結轉移的分布特點,認為Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ區經常被累及,其中,Ⅲ區的轉移率最高。這與本組病例結果相同。值得注意的是,本組病例中頸側區轉移患者的Ⅲ區淋巴結的轉移率為100%,但是,Roh等[12]的研究顯示Ⅳ區的淋巴結轉移率最高,為34.8%。相比之下,Ⅰ和Ⅴ區淋巴結的轉移率偏低。近年來,為了減少不必要的手術操作和降低患者圍手術期并發癥的發生率,許多外科醫生在進行頸部淋巴結清掃時已經在嘗試去做選擇性的或者“超選擇性的”頸淋巴結清掃[13]。這意味著如果沒有明顯的證據證明Ⅰ區和Ⅴ區的淋巴結發生轉移,臨床上治療性的頸部淋巴結清掃范圍應該局限在Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ區。本組病例中僅有2例患者出現Ⅴ區淋巴結轉移,并且惡性程度極高。因此筆者認為,PTC患者常規的治療性頸部淋巴結清掃范圍不包括Ⅰ區和Ⅴ區淋巴結,并且要格外重視Ⅲ區淋巴結。

有研究[14]證明,PTC的頸淋巴結的轉移順序應該起自中央區或稱為Ⅵ區,最常見的頸側區轉移區域是Ⅱ、Ⅲ即Ⅳ區。認識到這種規律將有助于在對PTC患者進行頸淋巴結清掃時選擇最佳的治療策略。但是PTC患者時有以頸側區淋巴結為轉移首站的跳躍性轉移。本組病例中跳躍性轉移的發生率為21.43%(6/28),高于相關文獻[15-16]報道的11.1%~19.7%的發生率。Machens等[16]認為,跳躍性轉移是一種不穩定的轉移方式,在甲狀腺癌中屬于一種偶發的、低頻的轉移現象。Machens等[14]認為,跳躍性轉移對于甲狀腺癌來說是局部復發的低危因素,因為局部復發主要和癌結節的就近轉移有關。因此,淋巴結清掃應該遵循已知公認的淋巴結轉移順序。

目前,圍繞著哪些因素是PTC頸淋巴結轉移的影響因素仍有爭論。本研究參考了9個臨床及病理因素作為PTC頸部淋巴結轉移的影響因素進行分析。單變量分析結果顯示,患者的年齡、腫瘤直徑以及合并結節性甲狀腺腫是中央區淋巴結轉移的影響因素(P<0.05);多發病灶是頸側區淋巴結轉移的影響因素(P<0.05)。Koo等[17]認為,男性是影響PTC發生區域性淋巴結轉移的高風險因素,而本研究未能發現這一關系。多變量分析結果顯示,患者的年齡和合并結節性甲狀腺腫是中央區淋巴結轉移的保護因素(P<0.05);多發病灶是影響頸側區淋巴結轉移的危險因素(P<0.05)。Koo等[18]的另一項研究顯示,當腫瘤直徑≥1 cm時,同側中央區淋巴結的轉移率明顯增高。本研究中當多變量分析篩選標準放寬后,腫瘤直徑>2 cm時被認為是影響中央區淋巴結轉移的危險因素。Agarwal等[19]的數據中,轉移組的腫瘤直徑達到(4.2±2.45)cm,顯著影響了同側中央區淋巴結的轉移率。考慮到患者發病的地域性和執行TMN分期的版本不同,對于腫瘤直徑還沒有一個統一的標準來衡量其影響轉移的風險,這需要進一步的研究來驗證。多項研究[20-22]證明,腺外侵及與淋巴結轉移關系密切。但是,本研究并未發現頸部淋巴結轉移與癌腫腺外侵及有關,這與Inn等[23]的研究結果一致。一直以來,腫瘤的多發病灶都被認為與淋巴結轉移關系密切。在這方面,Shindo等[6]和Chow等[24]的研究結果與本研究結果一致,本研究發現,頸側區淋巴結轉移與腫瘤的多發病灶有關,是導致頸側區出現淋巴結轉移的主要原因。但Sugg等[25]卻認為,多發病灶屬于腺體內轉移,具有高度同源性,與癌腫的侵襲性無關。在這一點上,還需要更多的研究來進一步證明。

綜上所述,當PTC患者的年齡<45歲時應常規進行中央區淋巴結清掃。如果患者同時合并結節性甲狀腺腫,中央區淋巴結轉移的風險可能降低,有利于患者的預后。頸側區淋巴結轉移經常出現在Ⅱ~Ⅳ區,當原發腫瘤為多發病灶時,應該加強術中對該區域淋巴結的探查,尤其是Ⅲ區淋巴結。當術中懷疑跳躍性轉移出現時,Ⅱ~Ⅳ區應該是常規清掃范圍。

乳頭狀甲狀腺癌(papillary thyroid carcinoma,PTC)是甲狀腺癌中最常見的類型[1],約占所有甲狀腺癌的80%,其頸淋巴轉移率為20%~90% [2-5]。目前研究認為,中央區是甲狀腺癌頸淋巴轉移的第1站,如果術前發現該區有可疑腫大淋巴結、細針穿刺懷疑或證實有淋巴轉移的病例,術中都應行中央區淋巴結清掃(central neck dissection,CND)。然而,頸部淋巴結轉移取決于哪些因素以及是否存在某些影響頸淋巴結轉移的保護因素仍未完全闡明。因此,筆者對其所在醫院甲狀腺外科2008年12月至2011年12月3年期間行手術治療的223例PTC患者的臨床資料進行了回顧性分析,旨在探討PTC頸淋巴結的轉移方式及相關影響因素在頸部不同區域淋巴結轉移中的意義。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本組223例患者均經臨床病理學檢查明確診斷為PTC,其中男39例,女184例;年齡9~72歲、(40.77±10.50)歲;男女比為1∶4.72。所有患者術前均常規行甲狀腺彩超檢查及電子喉鏡檢查以了解聲帶活動情況,并應用放射免疫法檢測血清游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3)、游離甲狀腺素(FT4)、促甲狀腺素(TSH)、甲狀腺球蛋白抗體(TGAb)和甲狀腺過氧化物酶抗體(TPOA)。術前通過高頻彩超評價是否存在頸淋巴結轉移,并對可疑頸部轉移淋巴結術前行針吸細胞學檢查。223例患者中154例行患側甲狀腺葉全切除及患側中央區淋巴結清掃術;41例行雙側甲狀腺全切除及中央區淋巴結清掃術;20例行患側甲狀腺葉全切除及患側選擇性頸淋巴結清掃術;8例行雙側甲狀腺葉全切除及雙側選擇性頸淋巴結清掃術。223例患者均行中央區淋巴結清掃術,其中28例行頸側區淋巴結清掃術。手術標本由手術醫生根據2008年美國頭頸外科協會推薦的頸部淋巴結分區方法[6]分別裝袋送病理學檢查。中央區清掃的區域包括喉前淋巴結、甲狀腺周圍淋巴結、氣管前淋巴結及患側氣管旁淋巴結。

1.2 分析指標

對于多灶癌其腫瘤直徑以最大者或有被膜浸潤者為準,本組患者的腫瘤直徑未出現>4 cm者,將腫瘤直徑劃分為>2 cm和≤2 cm組。橋本甲狀腺炎的診斷標準為術前TGAb和TPOA超出正常范圍并且術后病理學檢查證實合并橋本甲狀腺炎。根據UICC(國際抗癌聯盟)和AJCC(美國癌癥聯合委員會)的TNM分期標準[7]將患者年齡劃分為≥45歲和<45歲組并對癌灶進行T分期。就患者的性別、年齡、TSH、腫瘤直徑、是否為多灶、是否侵及甲狀腺被膜及其周圍組織、是否合并橋本甲狀腺炎、是否合并結節性甲狀腺腫、癌灶的T分期等因素與不同區域頸部淋巴結轉移的關系進行分析。

1.3 統計學方法

采用SAS 9.2軟件進行統計分析。計量資料用均數±標準差(

2 結果

2.1 中央區淋巴結轉移及頸側區淋巴結轉移患者的臨床病理特點

結果見表 1。由表 1可見,與未發生轉移患者相比,伴中央區淋巴結轉移患者的年齡小、腫瘤直徑大、合并結節性甲狀腺腫患者比例小、 T1期所占比例低和T2期所占比例高(P<0.05);伴頸側區淋巴結轉移患者中多發病灶者所占比例高(P<0.05)。

2.2 頸部淋巴結轉移相關影響因素的單變量logistic

回歸分析結果單變量logistic回歸分析結果顯示,中央區淋巴結轉移與患者的年齡、腫瘤直徑以及合并結節性甲狀腺腫有關(P<0.05)。頸側區淋巴結轉移與與多發病灶有關(P<0.05)。見表 2。

2.3 頸部淋巴結轉移影響因素的多變量逐步logistic

回歸分析結果經多變量逐步logistic回歸分析,篩選出的與中央區淋巴結轉移有關的變量為患者年齡及合并結節性甲狀腺腫,并且這二者均系轉移的保護因素;篩選出的與頸側區淋巴結轉移有關的變量為多發病灶,其系影響轉移的危險因素(表 3)。當放寬入選標準后,篩選出的與中央區淋巴結轉移有關的新變量為腫瘤直徑,其系轉移的危險因素(表 4)。

2.4 頸側區淋巴結轉移的發生率及區域分布情況

本組223例患者中共進行了28例改良式頸側區淋巴結清掃術,其中17(60.72%)例發現了轉移淋巴結,6例(21.43%)表現為中央區淋巴結陰性的頸側區淋巴結跳躍性轉移;轉移淋巴結主要出現在Ⅱ~Ⅳ區,其中Ⅲ區的全部轉移率及跳躍性轉移率均為100%(表 5)。相對而言,Ⅴ區轉移率偏低,I區為發現轉移病例。頸部淋巴結轉移和跳躍性轉移的區域分布情況見圖 1。

圖1

頸側區淋巴結轉移和跳躍性淋巴結轉移的區域分布情況

Figure1.

The distribution of lateral lymph node and skip lymph node metastasis

圖1

頸側區淋巴結轉移和跳躍性淋巴結轉移的區域分布情況

Figure1.

The distribution of lateral lymph node and skip lymph node metastasis

3 討論

PTC是甲狀腺癌最常見的病理類型,具有較早發生淋巴結轉移的特點[1]。有研究[2]指出,發生中央區淋巴結轉移可明顯影響PTC患者術后的無瘤生存率和總生存率。有研究[3]認為,中央區淋巴結通常是甲狀腺惡性腫瘤轉移的第1站,也是最常出現的區域。Wada等[4]研究指出,中央區淋巴結出現隱匿性轉移的發生率可高達61%。這是導致患者術后原位復發的直接原因,并且二次手術既復雜、風險性又高,極大地增加了喉返神經和甲狀旁腺損傷的概率。由于CND能夠降低PTC的惡性潛能,使患者術后的復發率和病死率顯著下降[5]。因此,很多學者主張在初次手術處理原發病灶時進行預防性CND [6-7]。本組病例中,病灶同側中央區淋巴結轉移發生率為43.95%(98/223),低于任國勝等[8]報道的50%~75%。根據TNM分期對本組病例的腫瘤大小進行劃分,結果顯示同側中央區淋巴結轉移率T1期為85.71%,T2期為14.29%;而T1期患者占樣本總數的90.13%(201/223)。基于以上結論,筆者認為,PTC患者初次手術時應該進行同側中央區淋巴結清掃。Sadowski等[9]的研究顯示,當同側中央區淋巴結發生轉移時,對側中央區淋巴結的轉移率是25.5%。因此,部分學者[9-10]認為,當同側中央區淋巴結轉移陽性時,對側轉移的發生率就會顯著的提高,如果術中能夠有力地證明患側中央區淋巴結發生轉移,就應該行完整的雙側中央區淋巴結清掃。這一結論有待于進一步研究來證實。

雖然臨床上頸側區淋巴結轉移也很常見,但它的發生率顯著低于中央區,本組病例中頸側區淋巴結和中央區淋巴結轉移發生率分別為7.62%(17/223)和43.95%(98/223)。目前,改良的頸部淋巴結清掃手術已經被外科醫生廣泛接受。但是,對于清掃范圍如何界定任存在爭議。主要是因為PTC具有較好的預后及對淋巴結的轉移途徑與方式還不夠了解。目前,PTC淋巴結的轉移方式正在逐步被揭示。Takada等[11]分析了PTC患者頸側區淋巴結轉移的分布特點,認為Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ區經常被累及,其中,Ⅲ區的轉移率最高。這與本組病例結果相同。值得注意的是,本組病例中頸側區轉移患者的Ⅲ區淋巴結的轉移率為100%,但是,Roh等[12]的研究顯示Ⅳ區的淋巴結轉移率最高,為34.8%。相比之下,Ⅰ和Ⅴ區淋巴結的轉移率偏低。近年來,為了減少不必要的手術操作和降低患者圍手術期并發癥的發生率,許多外科醫生在進行頸部淋巴結清掃時已經在嘗試去做選擇性的或者“超選擇性的”頸淋巴結清掃[13]。這意味著如果沒有明顯的證據證明Ⅰ區和Ⅴ區的淋巴結發生轉移,臨床上治療性的頸部淋巴結清掃范圍應該局限在Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ區。本組病例中僅有2例患者出現Ⅴ區淋巴結轉移,并且惡性程度極高。因此筆者認為,PTC患者常規的治療性頸部淋巴結清掃范圍不包括Ⅰ區和Ⅴ區淋巴結,并且要格外重視Ⅲ區淋巴結。

有研究[14]證明,PTC的頸淋巴結的轉移順序應該起自中央區或稱為Ⅵ區,最常見的頸側區轉移區域是Ⅱ、Ⅲ即Ⅳ區。認識到這種規律將有助于在對PTC患者進行頸淋巴結清掃時選擇最佳的治療策略。但是PTC患者時有以頸側區淋巴結為轉移首站的跳躍性轉移。本組病例中跳躍性轉移的發生率為21.43%(6/28),高于相關文獻[15-16]報道的11.1%~19.7%的發生率。Machens等[16]認為,跳躍性轉移是一種不穩定的轉移方式,在甲狀腺癌中屬于一種偶發的、低頻的轉移現象。Machens等[14]認為,跳躍性轉移對于甲狀腺癌來說是局部復發的低危因素,因為局部復發主要和癌結節的就近轉移有關。因此,淋巴結清掃應該遵循已知公認的淋巴結轉移順序。

目前,圍繞著哪些因素是PTC頸淋巴結轉移的影響因素仍有爭論。本研究參考了9個臨床及病理因素作為PTC頸部淋巴結轉移的影響因素進行分析。單變量分析結果顯示,患者的年齡、腫瘤直徑以及合并結節性甲狀腺腫是中央區淋巴結轉移的影響因素(P<0.05);多發病灶是頸側區淋巴結轉移的影響因素(P<0.05)。Koo等[17]認為,男性是影響PTC發生區域性淋巴結轉移的高風險因素,而本研究未能發現這一關系。多變量分析結果顯示,患者的年齡和合并結節性甲狀腺腫是中央區淋巴結轉移的保護因素(P<0.05);多發病灶是影響頸側區淋巴結轉移的危險因素(P<0.05)。Koo等[18]的另一項研究顯示,當腫瘤直徑≥1 cm時,同側中央區淋巴結的轉移率明顯增高。本研究中當多變量分析篩選標準放寬后,腫瘤直徑>2 cm時被認為是影響中央區淋巴結轉移的危險因素。Agarwal等[19]的數據中,轉移組的腫瘤直徑達到(4.2±2.45)cm,顯著影響了同側中央區淋巴結的轉移率。考慮到患者發病的地域性和執行TMN分期的版本不同,對于腫瘤直徑還沒有一個統一的標準來衡量其影響轉移的風險,這需要進一步的研究來驗證。多項研究[20-22]證明,腺外侵及與淋巴結轉移關系密切。但是,本研究并未發現頸部淋巴結轉移與癌腫腺外侵及有關,這與Inn等[23]的研究結果一致。一直以來,腫瘤的多發病灶都被認為與淋巴結轉移關系密切。在這方面,Shindo等[6]和Chow等[24]的研究結果與本研究結果一致,本研究發現,頸側區淋巴結轉移與腫瘤的多發病灶有關,是導致頸側區出現淋巴結轉移的主要原因。但Sugg等[25]卻認為,多發病灶屬于腺體內轉移,具有高度同源性,與癌腫的侵襲性無關。在這一點上,還需要更多的研究來進一步證明。

綜上所述,當PTC患者的年齡<45歲時應常規進行中央區淋巴結清掃。如果患者同時合并結節性甲狀腺腫,中央區淋巴結轉移的風險可能降低,有利于患者的預后。頸側區淋巴結轉移經常出現在Ⅱ~Ⅳ區,當原發腫瘤為多發病灶時,應該加強術中對該區域淋巴結的探查,尤其是Ⅲ區淋巴結。當術中懷疑跳躍性轉移出現時,Ⅱ~Ⅳ區應該是常規清掃范圍。