引用本文: 劉思達, 黎一鳴, 吉鴻, 陸宏偉. 賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥療效的Meta分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2014, 21(1): 69-75. doi: 10.7507/1007-9424.20140014 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

門靜脈高壓癥是臨床上的常見疾病,在我國以肝炎性肝硬變導致的門靜脈高壓癥最為常見,臨床上主要采用賁門周圍血管離斷術進行治療。由于該術式僅阻斷異常血流,易引起再出血等并發癥,且報道的并發癥發生率差異較大,故本研究擬通過文獻檢索、搜集與整理,應用Meta分析方法,對賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的效果及其術后并發癥發生率進行統計分析,以期對其有一個全面的認識,為評價該術式的治療效果提供依據。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略

以“門靜脈高壓”、“賁門周圍血管離斷術”及“斷流術”為關鍵詞,檢索了中國期刊全文數據庫和萬方數據庫中的相關文獻;以“portal hypertension”、“pericardial devascularization”及“gastroesophageal devascularization”為關鍵詞,檢索了Medline、Elsevier及Pubmed數據庫中的相關文獻。檢索時間均為1989年1月1日至2012年12月31日。

1.2 文獻納入標準與排除標準

納入標準:①有關賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的病例報道或病例對照研究;②所有研究對象均依據臨床檢查、實驗室檢查或病理學檢查診斷為肝硬變患者;③所有患者均無嚴重心、肺、腦等疾病,除肝硬變外,無其他肝臟疾病;④術后隨訪至少3年;⑤研究的終點事件為并發癥(包括再出血、肝性腦病和腹水)及死亡(包括手術死亡和死亡)。排除標準:①術式不符合要求,如疊加其他術式等;②數據不完整;③文獻中有明顯錯誤,如前后數據不一致等;④重復發表的文獻。

1.3 相關定義

再出血:出血停止24 h以后,再次出現上消化道出血;肝性腦病:經常發作的意識混亂或定向力障礙;腹水:大量腹水(>1 000 mL),經B型超聲診斷;手術死亡:手術中或術后30 d內發生的死亡;死亡:術后30 d以后發生的與肝病相關的死亡。在指標計算時,手術死亡率的分母是所有患者人數,一般沒有失訪,因而分母為研究對象例數;在計算死亡率時,由于手術死亡或失訪,手術死亡率的分母和死亡率的分母可能不同;失訪也導致并發癥發生率的分母不為研究總例數。

1.4 文獻質量評價

隨機對照試驗參照Jadad評分標準表[1]進行評分,≥3分者為高質量文獻;非隨機對照試驗參照“非隨機對照試驗評分方法” [2]進行評分,總分≥10分者為高質量文獻。本研究納入的是高質量文獻。

1.5 數據采集

閱讀入選文獻全文,提取發表年份、資料來源、治療效果、并發癥發生率等有關資料。數據提取由兩位評價者根據納入標準及排除標準進行獨立記錄,并進行交叉核對。

1.6 統計學方法

采用R-2.15軟件進行Meta分析。根據異質性檢驗結果選擇分析方法:若P>0.1且I2<50%,表明研究間同質,采用固定效應模型進行分析;反之則存在異質性,采用隨機效應模型進行分析。以Freeman-Tukey雙重反正弦轉換法(PFT算法)[3]計算各指標的發生率及95%可信區間(95% CI)。以漏斗圖法和Egger’s檢驗判斷發表偏倚。漏斗圖的完整度和對稱度較好說明發表偏倚較小。Egger’s檢驗可以進行定量檢驗,且檢驗效能較高[4]。其以納入Meta分析的每個研究的標準正態離差(standard normal deviate,SND)和精度來建立回歸方程:SND=a+b×精度,a表示截距,b表示斜率。若沒有發表偏倚,則a為0;若回歸直線不經過原點(a不為0),a越大則偏倚程度就越高。檢驗水準α=0.1。

2 結果

2.1 納入文獻結果

經檢索,初步檢索到671篇文獻,根據納入標準和排除標準進行篩選后得到23篇文獻[5-27],中文22篇,英文1篇;隨機對照試驗20篇,非隨機對照試驗3篇;共包括患者2 629例(表 1)。其中,報道再出血情況23篇,樣本量為2 256例;報道肝性腦病發生情況15篇,樣本量為1 937例;報道腹水發生情況3篇,樣本量為124例;報道手術死亡情況18篇,樣本量為2 065例;報道死亡情況13篇,樣本量為1 160例。有11篇文獻[6, 8, 10-11, 17-18, 20, 22, 24, 26-27]有詳細的病因學統計,結果顯示,乙型肝炎肝硬變占絕大多數(973/1 057,92.1%)。

2.2 療效評價

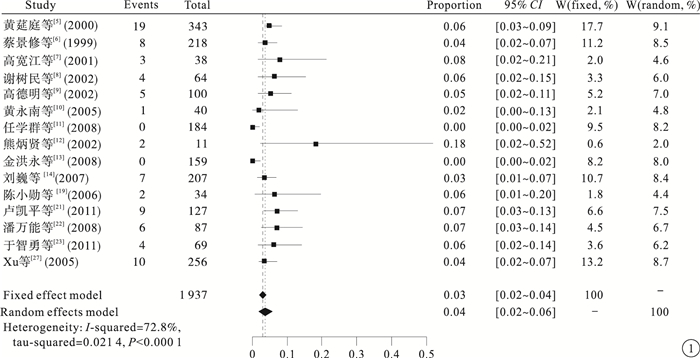

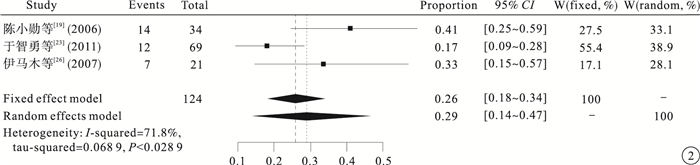

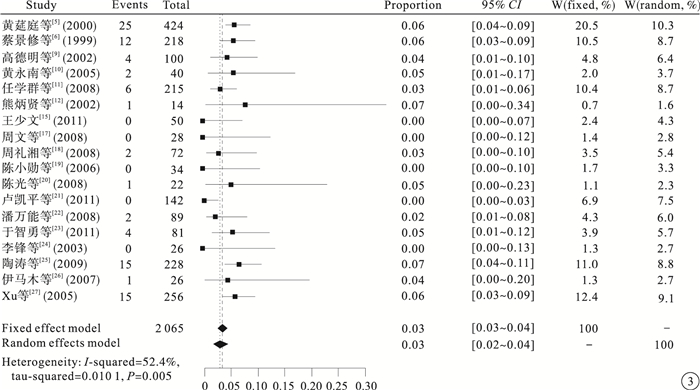

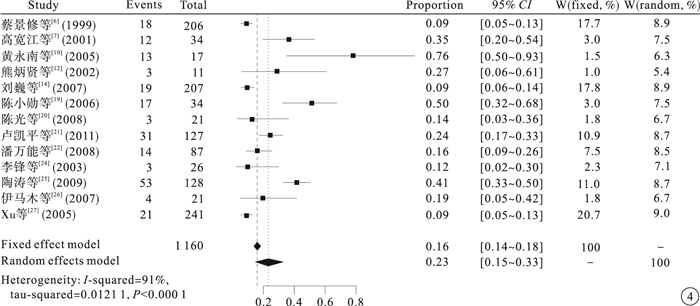

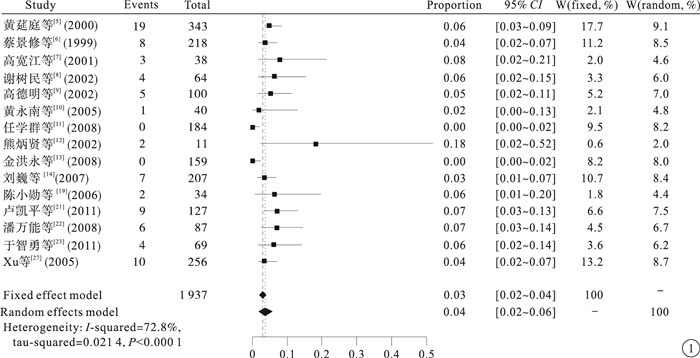

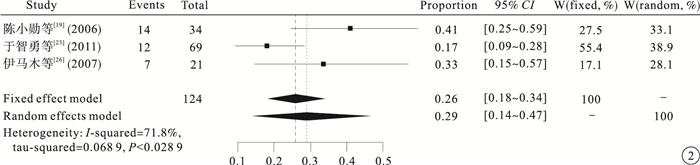

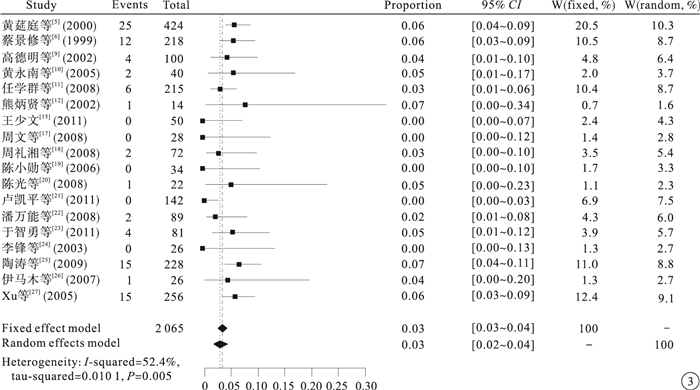

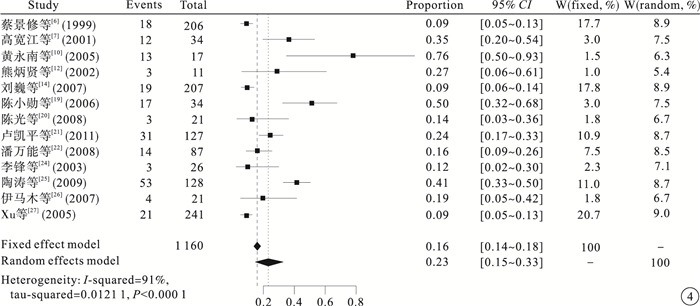

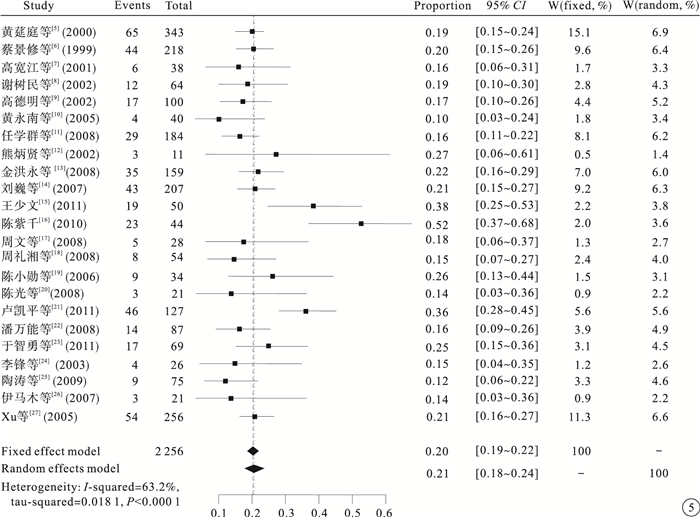

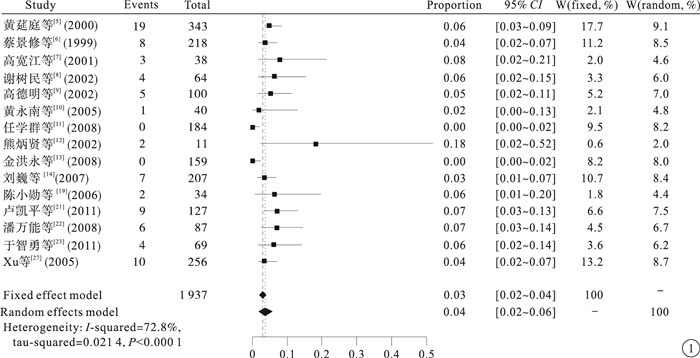

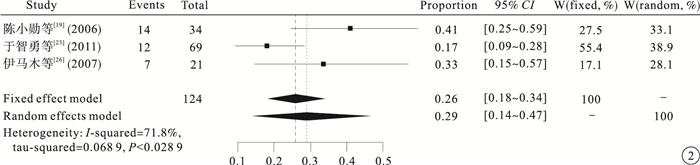

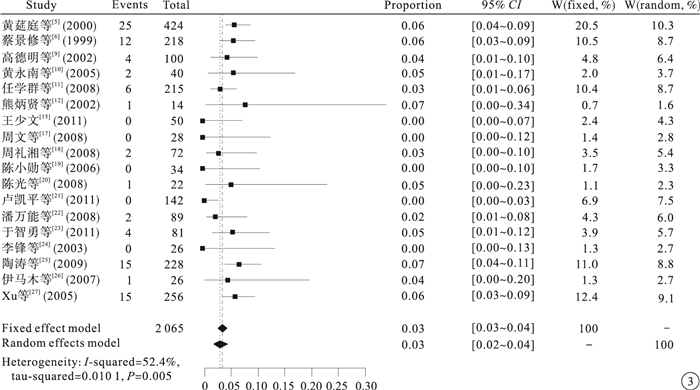

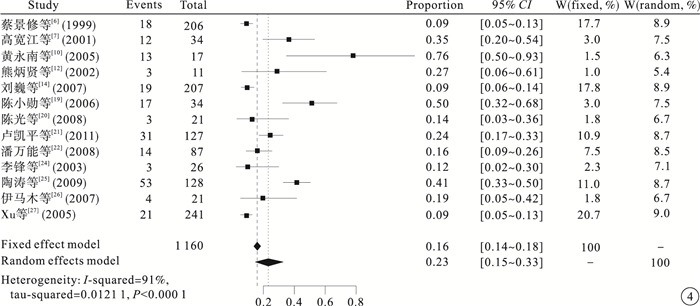

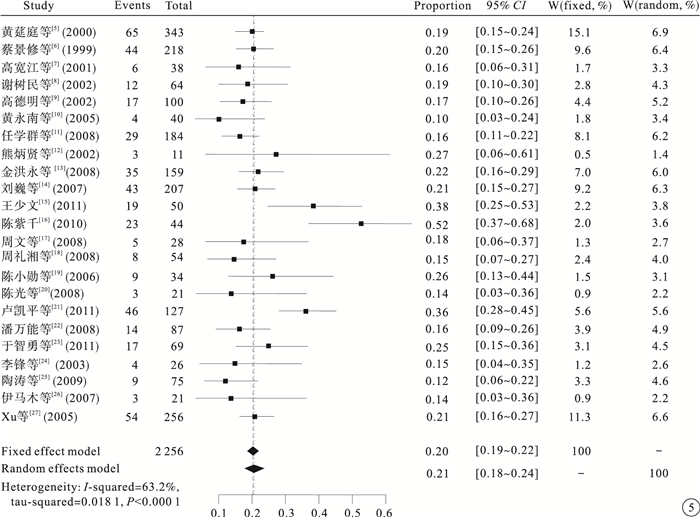

通過軟件中的“heterogeneity test”模塊進行異質性檢驗,結果顯示,再出血率、肝性腦病發生率、腹水發生率、手術死亡率及死亡率的I 2>50%,故均采用隨機效應模型進行分析。Meta分析結果顯示:肝性腦病發生率為4%(95% CI:0.02~0.06),見圖 1;腹水發生率為29%(95% CI:0.14~0.47),見圖 2;手術死亡率為3%(95% CI:0.02~0.04),見圖 3;死亡率為23%(95% CI:0.15~0.33),見圖 4;再出血率為21%(95%CI:0.18~0.24),見圖 5。

圖1

肝性腦病發生率的森林圖

Figure1.

The forest graph of incidence rate of hepatic encephalopathy

圖1

肝性腦病發生率的森林圖

Figure1.

The forest graph of incidence rate of hepatic encephalopathy

圖2

腹水發生率的森林圖

Figure2.

The forest graph of incidence rate of ascites

圖2

腹水發生率的森林圖

Figure2.

The forest graph of incidence rate of ascites

圖3

手術死亡率的森林圖

Figure3.

The forest graph of mortality of operation

圖3

手術死亡率的森林圖

Figure3.

The forest graph of mortality of operation

`

圖4

死亡率的森林圖

Figure4.

The forest graph of mortality

圖4

死亡率的森林圖

Figure4.

The forest graph of mortality

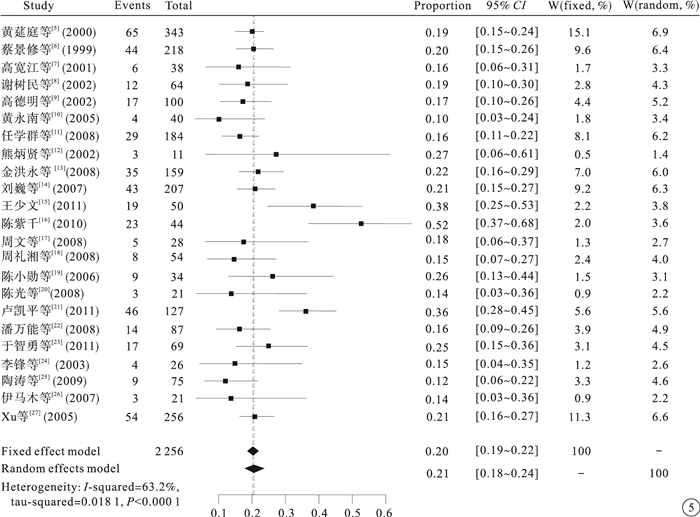

圖5

再出血率的森林圖

Figure5.

The forest graph of incidence rate of rebleeding

圖5

再出血率的森林圖

Figure5.

The forest graph of incidence rate of rebleeding

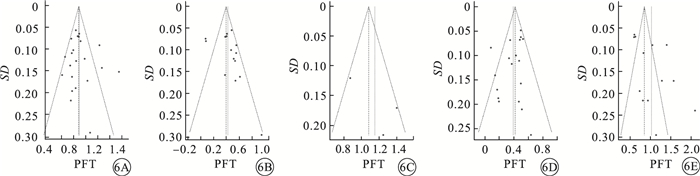

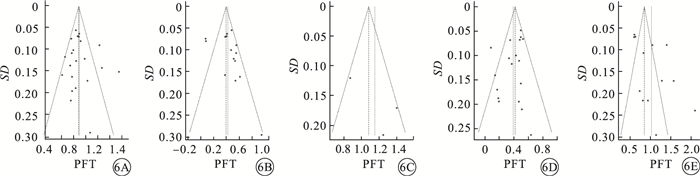

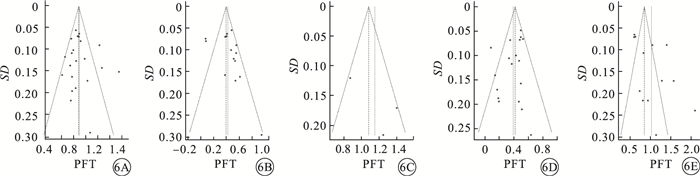

2.3 發表偏倚評價

對手術死亡率、死亡率、再出血率及肝性腦病發生率進行Egger’s檢驗(腹水發生率的入選文獻數<10篇,無法進行Egger’s檢驗)。手術死亡率(P=0.161 4)、再出血率(P=0.686 4)及肝性腦病發生率(P=0.218 4)的發表偏倚較小,而死亡率(P=0.051 7)的發表偏倚較大。結合漏斗圖(圖 6)可見,手術死亡率、再出血率及肝性腦病發生率的圖形分布較均勻,而死亡率和腹水發生率的圖形分布不對稱,提示發表偏倚較大。

圖6

示5個指標的漏斗圖。6A:再出血率;6B:肝性腦病發生率;6C:腹水發生率;6D:手術死亡率;6E:死亡率

Figure6.

Funnel plots of 5 indexes. 6A:The incidence rate of rebleeding; 6B:The incidence rate of hepatic encephalopathy; 6C:The incidence rate of ascites; 6D:Mortality of operation; 6E:Mortality

圖6

示5個指標的漏斗圖。6A:再出血率;6B:肝性腦病發生率;6C:腹水發生率;6D:手術死亡率;6E:死亡率

Figure6.

Funnel plots of 5 indexes. 6A:The incidence rate of rebleeding; 6B:The incidence rate of hepatic encephalopathy; 6C:The incidence rate of ascites; 6D:Mortality of operation; 6E:Mortality

3 討論

3.1 賁門周圍血管離斷術

賁門周圍血管離斷術是由裘法祖[28]首先在國內提出的治療門靜脈高壓癥的術式,因其手術操作簡單、對患者創傷小、對肝功能損傷小、肝性腦病發生率相對較低且易于開展普及,尤其適用于急診手術以及肝功能情況差(Child-Pugh分級為C級)的患者。與之相對應的門體分流術,雖可降低門靜脈壓力,但可導致門靜脈向肝臟的供血減少,影響肝功能的恢復,且相對易于發生肝性腦病,手術操作也相對復雜;分流術后吻合口也可形成血栓,引起再次出血。全門體分流術現已基本廢棄。相關文獻報道[29-30],選擇性門體分流術的手術死亡率為4.6%~15.0%,5年生存率為58.9%~65.0%,肝性腦病發生率為17.5%~40.0%。賁門周圍血管離斷術已成為我國治療門靜脈高壓癥的主要手術方式之一。

3.2 Meta分析

Meta分析又稱薈萃分析、匯總分析,是將研究方向相同而各自又相互獨立的多個研究進行綜合分析的方法,使因樣本量不足或及其他原因所導致的無統計學意義的研究得到正確的、定量的評價。傳統的Meta分析主要應用于臨床隨機對照試驗,但隨著Meta分析應用領域的不斷擴大,其也逐漸用于臨床非隨機對照試驗以及觀察性流行病學研究中。

本研究共入選文獻23篇,其中隨機對照試驗20篇、非隨機對照試驗3篇;除1篇為英文文獻外,其他均為中文文獻。國內外治療肝硬變門靜脈高壓癥的手術方式存在差異。乙醇性肝硬變是西方國家肝硬變致門靜脈高壓癥的主要病因[31],因其肝臟功能較病毒性肝炎肝硬變好,故其手術方式以分流術為主,而斷流術更適用于我國門靜脈高壓癥患者。在23篇文獻中,有11篇有詳細的病因學統計資料,結果顯示乙型肝炎肝硬變占絕大多數,所以本研究納入的資料對于我國肝硬變病例具有一定的代表性。通過合并效應量率的計算,本研究結果顯示:賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的手術死亡率為3%,死亡率為23%,再出血率為21%,肝性腦病發生率為4%,腹水發生率為29%。對手術死亡率、死亡率、再出血率及肝性腦病發生率進行Egger’s檢驗,結果表明,手術死亡率、再出血率及肝性腦病發生率的發表偏倚較小,而死亡率的發表偏倚較大。由于Egger’s檢驗要求入選文獻數不小于10篇,故對腹水發生率使用漏斗圖法以判斷發表偏倚,結果漏斗圖提示腹水發生率的發表偏倚較大,這與入選文獻數量過少(少于5篇)有關。由于發表偏倚的存在,可能使得結果與實際情況有所偏差,需在今后的工作中進一步搜集相關文獻,盡可能減少發表偏倚。

Meta分析結果顯示,賁門周圍血管離斷術仍具有一定的術后并發癥發生率,其中臨床最為常見且易導致死亡的是再出血,這與僅阻斷異常血流而未減低門靜脈壓力有關,提示有必要對該術式做進一步的改進和發展。

3.3 本研究的局限

Meta分析仍處于探索發展階段,其定義、方法及應用還需要進一步的完善,尤其是合并效應量率的Meta分析,目前尚無統一的、權威的方法,各種方法也有其局限性[32]。由于手術治療的特殊性,無法完全做到盲法,且無法排除各研究質量的不同所造成的偏倚或研究者對結果的解釋偏倚,故本研究對賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的手術效果及術后并發癥的發生率做了初步的總體判斷,但仍需要對合并效應量率的Meta分析做進一步的發展和完善,同時需要開展更多大樣本、多中心、高質量的臨床研究試驗,以作出更準確的判斷。

門靜脈高壓癥是臨床上的常見疾病,在我國以肝炎性肝硬變導致的門靜脈高壓癥最為常見,臨床上主要采用賁門周圍血管離斷術進行治療。由于該術式僅阻斷異常血流,易引起再出血等并發癥,且報道的并發癥發生率差異較大,故本研究擬通過文獻檢索、搜集與整理,應用Meta分析方法,對賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的效果及其術后并發癥發生率進行統計分析,以期對其有一個全面的認識,為評價該術式的治療效果提供依據。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略

以“門靜脈高壓”、“賁門周圍血管離斷術”及“斷流術”為關鍵詞,檢索了中國期刊全文數據庫和萬方數據庫中的相關文獻;以“portal hypertension”、“pericardial devascularization”及“gastroesophageal devascularization”為關鍵詞,檢索了Medline、Elsevier及Pubmed數據庫中的相關文獻。檢索時間均為1989年1月1日至2012年12月31日。

1.2 文獻納入標準與排除標準

納入標準:①有關賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的病例報道或病例對照研究;②所有研究對象均依據臨床檢查、實驗室檢查或病理學檢查診斷為肝硬變患者;③所有患者均無嚴重心、肺、腦等疾病,除肝硬變外,無其他肝臟疾病;④術后隨訪至少3年;⑤研究的終點事件為并發癥(包括再出血、肝性腦病和腹水)及死亡(包括手術死亡和死亡)。排除標準:①術式不符合要求,如疊加其他術式等;②數據不完整;③文獻中有明顯錯誤,如前后數據不一致等;④重復發表的文獻。

1.3 相關定義

再出血:出血停止24 h以后,再次出現上消化道出血;肝性腦病:經常發作的意識混亂或定向力障礙;腹水:大量腹水(>1 000 mL),經B型超聲診斷;手術死亡:手術中或術后30 d內發生的死亡;死亡:術后30 d以后發生的與肝病相關的死亡。在指標計算時,手術死亡率的分母是所有患者人數,一般沒有失訪,因而分母為研究對象例數;在計算死亡率時,由于手術死亡或失訪,手術死亡率的分母和死亡率的分母可能不同;失訪也導致并發癥發生率的分母不為研究總例數。

1.4 文獻質量評價

隨機對照試驗參照Jadad評分標準表[1]進行評分,≥3分者為高質量文獻;非隨機對照試驗參照“非隨機對照試驗評分方法” [2]進行評分,總分≥10分者為高質量文獻。本研究納入的是高質量文獻。

1.5 數據采集

閱讀入選文獻全文,提取發表年份、資料來源、治療效果、并發癥發生率等有關資料。數據提取由兩位評價者根據納入標準及排除標準進行獨立記錄,并進行交叉核對。

1.6 統計學方法

采用R-2.15軟件進行Meta分析。根據異質性檢驗結果選擇分析方法:若P>0.1且I2<50%,表明研究間同質,采用固定效應模型進行分析;反之則存在異質性,采用隨機效應模型進行分析。以Freeman-Tukey雙重反正弦轉換法(PFT算法)[3]計算各指標的發生率及95%可信區間(95% CI)。以漏斗圖法和Egger’s檢驗判斷發表偏倚。漏斗圖的完整度和對稱度較好說明發表偏倚較小。Egger’s檢驗可以進行定量檢驗,且檢驗效能較高[4]。其以納入Meta分析的每個研究的標準正態離差(standard normal deviate,SND)和精度來建立回歸方程:SND=a+b×精度,a表示截距,b表示斜率。若沒有發表偏倚,則a為0;若回歸直線不經過原點(a不為0),a越大則偏倚程度就越高。檢驗水準α=0.1。

2 結果

2.1 納入文獻結果

經檢索,初步檢索到671篇文獻,根據納入標準和排除標準進行篩選后得到23篇文獻[5-27],中文22篇,英文1篇;隨機對照試驗20篇,非隨機對照試驗3篇;共包括患者2 629例(表 1)。其中,報道再出血情況23篇,樣本量為2 256例;報道肝性腦病發生情況15篇,樣本量為1 937例;報道腹水發生情況3篇,樣本量為124例;報道手術死亡情況18篇,樣本量為2 065例;報道死亡情況13篇,樣本量為1 160例。有11篇文獻[6, 8, 10-11, 17-18, 20, 22, 24, 26-27]有詳細的病因學統計,結果顯示,乙型肝炎肝硬變占絕大多數(973/1 057,92.1%)。

2.2 療效評價

通過軟件中的“heterogeneity test”模塊進行異質性檢驗,結果顯示,再出血率、肝性腦病發生率、腹水發生率、手術死亡率及死亡率的I 2>50%,故均采用隨機效應模型進行分析。Meta分析結果顯示:肝性腦病發生率為4%(95% CI:0.02~0.06),見圖 1;腹水發生率為29%(95% CI:0.14~0.47),見圖 2;手術死亡率為3%(95% CI:0.02~0.04),見圖 3;死亡率為23%(95% CI:0.15~0.33),見圖 4;再出血率為21%(95%CI:0.18~0.24),見圖 5。

圖1

肝性腦病發生率的森林圖

Figure1.

The forest graph of incidence rate of hepatic encephalopathy

圖1

肝性腦病發生率的森林圖

Figure1.

The forest graph of incidence rate of hepatic encephalopathy

圖2

腹水發生率的森林圖

Figure2.

The forest graph of incidence rate of ascites

圖2

腹水發生率的森林圖

Figure2.

The forest graph of incidence rate of ascites

圖3

手術死亡率的森林圖

Figure3.

The forest graph of mortality of operation

圖3

手術死亡率的森林圖

Figure3.

The forest graph of mortality of operation

`

圖4

死亡率的森林圖

Figure4.

The forest graph of mortality

圖4

死亡率的森林圖

Figure4.

The forest graph of mortality

圖5

再出血率的森林圖

Figure5.

The forest graph of incidence rate of rebleeding

圖5

再出血率的森林圖

Figure5.

The forest graph of incidence rate of rebleeding

2.3 發表偏倚評價

對手術死亡率、死亡率、再出血率及肝性腦病發生率進行Egger’s檢驗(腹水發生率的入選文獻數<10篇,無法進行Egger’s檢驗)。手術死亡率(P=0.161 4)、再出血率(P=0.686 4)及肝性腦病發生率(P=0.218 4)的發表偏倚較小,而死亡率(P=0.051 7)的發表偏倚較大。結合漏斗圖(圖 6)可見,手術死亡率、再出血率及肝性腦病發生率的圖形分布較均勻,而死亡率和腹水發生率的圖形分布不對稱,提示發表偏倚較大。

圖6

示5個指標的漏斗圖。6A:再出血率;6B:肝性腦病發生率;6C:腹水發生率;6D:手術死亡率;6E:死亡率

Figure6.

Funnel plots of 5 indexes. 6A:The incidence rate of rebleeding; 6B:The incidence rate of hepatic encephalopathy; 6C:The incidence rate of ascites; 6D:Mortality of operation; 6E:Mortality

圖6

示5個指標的漏斗圖。6A:再出血率;6B:肝性腦病發生率;6C:腹水發生率;6D:手術死亡率;6E:死亡率

Figure6.

Funnel plots of 5 indexes. 6A:The incidence rate of rebleeding; 6B:The incidence rate of hepatic encephalopathy; 6C:The incidence rate of ascites; 6D:Mortality of operation; 6E:Mortality

3 討論

3.1 賁門周圍血管離斷術

賁門周圍血管離斷術是由裘法祖[28]首先在國內提出的治療門靜脈高壓癥的術式,因其手術操作簡單、對患者創傷小、對肝功能損傷小、肝性腦病發生率相對較低且易于開展普及,尤其適用于急診手術以及肝功能情況差(Child-Pugh分級為C級)的患者。與之相對應的門體分流術,雖可降低門靜脈壓力,但可導致門靜脈向肝臟的供血減少,影響肝功能的恢復,且相對易于發生肝性腦病,手術操作也相對復雜;分流術后吻合口也可形成血栓,引起再次出血。全門體分流術現已基本廢棄。相關文獻報道[29-30],選擇性門體分流術的手術死亡率為4.6%~15.0%,5年生存率為58.9%~65.0%,肝性腦病發生率為17.5%~40.0%。賁門周圍血管離斷術已成為我國治療門靜脈高壓癥的主要手術方式之一。

3.2 Meta分析

Meta分析又稱薈萃分析、匯總分析,是將研究方向相同而各自又相互獨立的多個研究進行綜合分析的方法,使因樣本量不足或及其他原因所導致的無統計學意義的研究得到正確的、定量的評價。傳統的Meta分析主要應用于臨床隨機對照試驗,但隨著Meta分析應用領域的不斷擴大,其也逐漸用于臨床非隨機對照試驗以及觀察性流行病學研究中。

本研究共入選文獻23篇,其中隨機對照試驗20篇、非隨機對照試驗3篇;除1篇為英文文獻外,其他均為中文文獻。國內外治療肝硬變門靜脈高壓癥的手術方式存在差異。乙醇性肝硬變是西方國家肝硬變致門靜脈高壓癥的主要病因[31],因其肝臟功能較病毒性肝炎肝硬變好,故其手術方式以分流術為主,而斷流術更適用于我國門靜脈高壓癥患者。在23篇文獻中,有11篇有詳細的病因學統計資料,結果顯示乙型肝炎肝硬變占絕大多數,所以本研究納入的資料對于我國肝硬變病例具有一定的代表性。通過合并效應量率的計算,本研究結果顯示:賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的手術死亡率為3%,死亡率為23%,再出血率為21%,肝性腦病發生率為4%,腹水發生率為29%。對手術死亡率、死亡率、再出血率及肝性腦病發生率進行Egger’s檢驗,結果表明,手術死亡率、再出血率及肝性腦病發生率的發表偏倚較小,而死亡率的發表偏倚較大。由于Egger’s檢驗要求入選文獻數不小于10篇,故對腹水發生率使用漏斗圖法以判斷發表偏倚,結果漏斗圖提示腹水發生率的發表偏倚較大,這與入選文獻數量過少(少于5篇)有關。由于發表偏倚的存在,可能使得結果與實際情況有所偏差,需在今后的工作中進一步搜集相關文獻,盡可能減少發表偏倚。

Meta分析結果顯示,賁門周圍血管離斷術仍具有一定的術后并發癥發生率,其中臨床最為常見且易導致死亡的是再出血,這與僅阻斷異常血流而未減低門靜脈壓力有關,提示有必要對該術式做進一步的改進和發展。

3.3 本研究的局限

Meta分析仍處于探索發展階段,其定義、方法及應用還需要進一步的完善,尤其是合并效應量率的Meta分析,目前尚無統一的、權威的方法,各種方法也有其局限性[32]。由于手術治療的特殊性,無法完全做到盲法,且無法排除各研究質量的不同所造成的偏倚或研究者對結果的解釋偏倚,故本研究對賁門周圍血管離斷術治療門靜脈高壓癥的手術效果及術后并發癥的發生率做了初步的總體判斷,但仍需要對合并效應量率的Meta分析做進一步的發展和完善,同時需要開展更多大樣本、多中心、高質量的臨床研究試驗,以作出更準確的判斷。