引用本文: 曹軍生, 羅軍, 白超, 田野. 常規方法聯合導管內溶栓治療急性下肢深靜脈血栓形成的有效性及安全性的Meta分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2014, 21(4): 458-466. doi: 10.7507/1007-9424.20140111 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

下肢深靜脈血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是指血液在深靜脈系統內不正常的凝結,是一種外科常見病、多發病,發病率高達50% [1],致殘率高且有一定的死亡率。DVT在急性期可并發致死性肺栓塞(pulmonary embolism,PE),而在后期因慢性血栓滯留而發生深靜脈血栓后遺癥(post-thrombotic syndrome,PTS),患者生存質量降低,因此早期診斷及治療對DVT的預后至關重要[2]。對于DVT的治療,國內外同行們都積累了豐富的經驗。其常規治療包括發病初始的肝素或低分子肝素抗凝治療,其中低分子肝素的應用為近年來抗凝治療的新發展[3],以及中后期持續維生素K拮抗劑的使用(如華法林)。在20世紀80年代使用尿激酶、鏈激酶或組織纖溶酶原激活物進行全身性溶栓被證實可以使血栓溶解,溶解率雖然較常規抗凝治療提高4倍以上,但過敏反應、顱內及腹膜后出血不良副作用增加。1994年,由Samba等[4]首先報道應用導管內溶栓(catheter-directed thrombolysis,CDT)新技術治療21例(27條患肢)患者的經驗,認為其是治療髂股靜脈血栓安全而有效的方法。對于治療早期髂股靜脈血栓形成(iliofemoral venous throm-bosis,IFVT),美國胸科醫師學會(American College of Chest Physicians,ACCP)循證臨床實踐指南將導管溶栓視為ⅡB級推薦[5]。經導管直接溶栓能更迅速地溶解血凝塊,減少如髂靜脈受壓綜合征及PTS的發生。隨著臨床應用經驗增加,CDT得到廣泛重視并在全世界范圍內推廣。

對于DVT的各種治療方法有學者[6]采用循證醫學方法系統評價了下肢DVT的全身抗凝和溶栓治療的療效和安全性,但目前關于CDT療效和安全性的系統評價很少。本研究的目的是搜集關于常規方法聯合CDT治療(CDT組)和常規方法治療(CT組)急性下肢DVT的療效和安全性的RCT進行二次研究,旨在為急性下肢DVT的治療及研究方面為同行提供更多的參考。

1 資料與方法

1.1 資料

1.1.1 文獻收集

收集公開發表的所有關于聯合CDT與CT治療原發性急性下肢IFVT的隨機對照試驗。

1.1.2 納入標準

研究類型屬于隨機對照試驗(RCT),是否采用分配隱藏及盲法均可。原始文獻的研究對象納入標準:①年齡18~75歲;②為新鮮血栓且發病時間<21 d;③經相關檢查(血管超聲、靜脈血管造影、CTV、MRV)已經確診為DVT,圖像顯示股靜脈上段、髂總靜脈或髂、股靜脈移行處有血栓;④入選患者均簽署抗凝溶栓知情同意書。

1.1.3 排除標準

①入組前行抗凝治療超過7 d;②入組前行溶栓治療超過7 d;③有溶栓禁忌及有出血傾向者;④合并靜脈炎或診斷為單獨腔靜脈血栓;⑤重度貧血(Hg<60 g/L;⑥患有血小板減少癥(PLT<80×109/L);⑦重度腎功能不全(內生肌酐清除率<30 mL/min);⑧高血壓,收縮壓監測持續高于160 mm Hg或舒張壓高于100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);⑨妊娠或產后7 d內血栓形成;⑩術后或外傷后時間<2周;既往有蛛網膜下腔出血或腦內出血史;預期壽命小于2年;有濫用藥物或患精神疾病,影響治療和隨訪;患肢有既往DVT史;惡性腫瘤需化療者。

1.1.4 干預措施

CDT組給予常規抗凝溶栓+CDT;CT組僅行常規抗凝溶栓治療。

1.1.5 測量指標

術后6個月髂股靜脈通暢率、術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率、術后24個月時PTS、其他嚴重并發癥、其他次要并發癥發生率及術后總并發癥發生率。

1.2 方法

1.2.1 文獻檢索策略

通過計算機檢索電子數據庫Cochrane Library(2008年第3期)、PubMed(1990~2013年)、EMBASE.com(1990~2013年)、Medline、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、中文科技期刊全文數據庫(CSJD)、中國期刊全文數據庫(CJFD)、CNKI數字圖書館、萬方數據庫(WanFang Data)等篩查文獻,再輔以手工檢索《中國實用外科雜志》等,并采用Google Scholar等搜索引擎在互聯網上查找相關文獻。檢索時限均為建庫至2013年6月30日止。參考Cochrane協作網制定檢索策略用計算機進行檢索。檢索詞分為目標疾病和干預措施兩部分,并根據各數據庫檢索的有關要求進行調整,所有檢索采用主題詞〔MEDLINE(MeSH)、EMbase(EMTREE)〕與自由詞相結合的方式。所有檢索策略經過多次預檢索后確定。英文檢索以“catheter-directed thrombolysis”、“deep venous throm-bosis”、“randomized controlled trails”為檢索詞;中文檢索以“導管內溶栓”、“下肢深靜脈血栓形成”及“隨機對照試驗”為檢索詞。

1.2.2 文獻篩選和資料處理

由兩名培訓合格的評價員獨立完成評價,包括初步篩查、相關資料提取、最后交叉核對等,以確保數據提取的一致。首先通過瀏覽初篩獲得的文獻題名和摘要,得到可能合格可納入的文獻,然后再下載并閱讀全文進行二次篩查。對相關資料中描述不清的通過與作者聯系予以補充,篩查過程嚴格按照隨機對照研究檢索策略及劉關鍵等[7]和吳泰相等[8]的4項標準進行隨機對照試驗的方法學質量評價納入的文獻。當兩名評價員意見不同時通過討論、咨詢專家或由第3名評價員進行裁決解決。提取內容包括:①一般資料(問題、作者姓名、發表時間、文獻來源);②實驗設計的一般特征(研究對象的一般情況、各組患者的基線可比性、干預措施、盲法、分配隱藏等);③結局指標(術后6個月髂股靜脈通暢率、術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率、相關并發癥的發生率等)。

1.2.3 納入研究的方法學質量評價

根據Cochrane Reviewer’s Handbook 5.1.0 [9]評價納入文獻的偏倚風險,包括以下幾個方面:①是否隨機產生;②是否采用分配隱藏;③是否采用盲法;④結果數據的完整性;⑤有無失訪〔一般要小于10%,超過10%需分析失訪的可能原因并做意向治療分析(ITT分析)〕、退出及丟失,同時注意隨訪時間(最短24個月)是否足夠;⑥有無其他偏倚。按照上述評價標準,將納入的資料分為3個質量等級。若所有標準均滿足,則研究方法學使用正確,各種偏倚的低度可能性最大,定為A級;若各評價標準為部分不滿足,則該研究方法學存在中度可能性的相應偏倚,定為B級;若有1條或1條以上的評價標準完全不滿足,則該研究方法學存在相應偏倚的高度可能性,定為C級。

1.3 統計學方法

采用Cochrane協作網提供的RevMan 5.1統計軟件進行Meta分析。計數資料用相對危險度(RR)或比值比(OR)作為效應量,計量資料采用加權均數(WMD)作為效應量,各效應量均給出其95%的可信區間。首先對所有納入的研究進行方法學及臨床異質性分析,存在異質性的按照臨床及方法學將同質性進行分組,各組分別進行統計學異質性分析。采用χ2檢驗進行異質性檢驗,顯著性水準為I2≤50%且P > 0.1時表示各研究間異質性無統計學意義,采用固定效應模型進行Meta分析。若顯著性水準I2>50%且P < 0.1表示各研究間的異質性有統計學意義,分幾個亞組進行分析,同時分析產生異質性的原因;如果亞組內各研究間顯著性水準為I2≤50%且P > 0.1時再采用固定效應模型合并分析,反之采用隨機效應模型合并分析并進行敏感性分析[7-8]。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

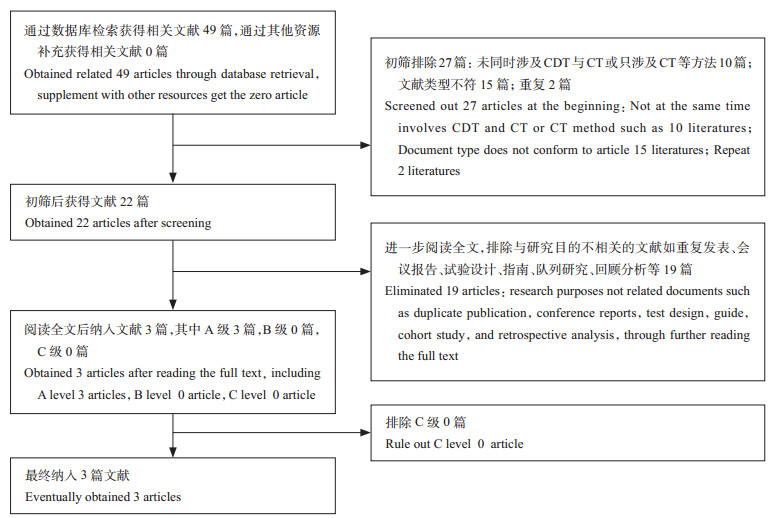

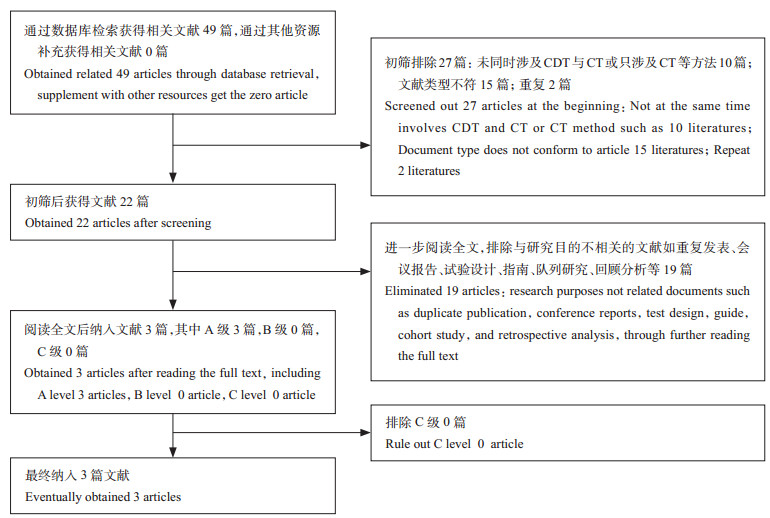

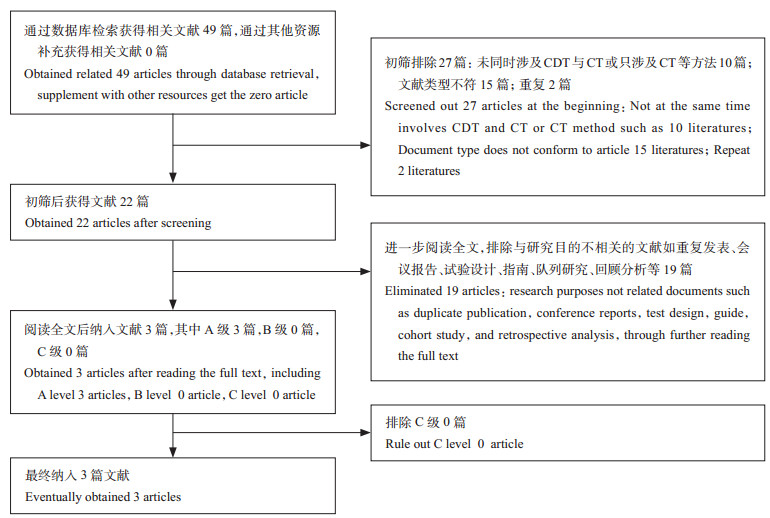

初檢獲得文獻49篇,其中Pubmed 19篇,Coch-ran Library 26篇,EMBASE.com 4篇,其余數據庫未檢索到相關導管內溶栓治療下肢DVT的臨床試驗,經逐層篩選后最終納入2項隨機對照試驗,均為英文文獻,其中一項為挪威奧斯陸大學多名學者參加覆蓋19家醫院的大型隨機多中心研究[10-11];另一項由Elsharawyy等[12]參與的隨機對照試驗,曾在2001年瑞士盧塞恩年會上報告。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

Figure1.

Literatures screening process and results

圖1

文獻篩選流程及結果

Figure1.

Literatures screening process and results

2.2 納入研究的基本特征和質量評價結果

納入的2個RCT研究均在2000年后實施,均詳細描述了2組的基本特征資料,其治療前CT組與CDT組之間的髂股靜脈血栓患病者比例、發病時間、男性患者比例和平均年齡的差異均無統計學意義(表 1)。納入的2個RCT研究均對隨機分配方法、分配隱藏方案、盲法對象、依從性、失訪/退出情況等作出了詳細描述并進行TT分析,故質量等級均評為A級(表 2)。

2.3 統計分析結果

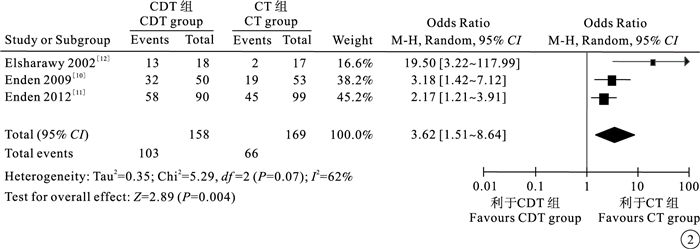

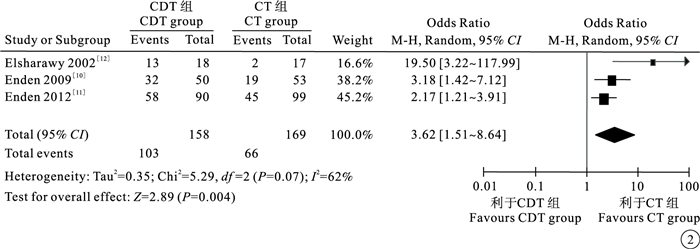

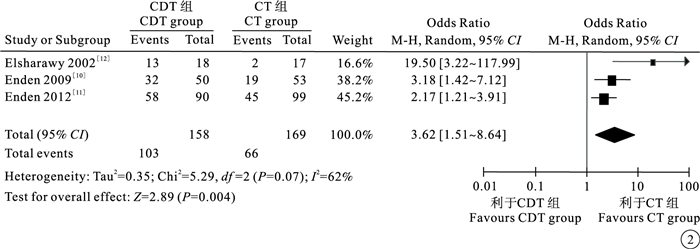

2.3.1 手術后6個月髂股靜脈通暢率

3篇文獻均報告了6個月后髂股靜脈通暢率。研究間存在異質性(I2=62%,P=0.07),在排除年齡分布、性別比、發病時間、患者自身存在的基礎疾病、術中及術后的相關處理等因素所致臨床異質性的可能后,兩研究間仍存在異質性,故采用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,手術后6個月,髂股靜脈通暢率CDT組高于CD組(OR=3.62,95% CI:1.51~8.64,P=0.004)。見圖 2。

圖2

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈通暢率Meta分析結果

Figure2.

Result on Meta-analysis of patency rate of the iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

圖2

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈通暢率Meta分析結果

Figure2.

Result on Meta-analysis of patency rate of the iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

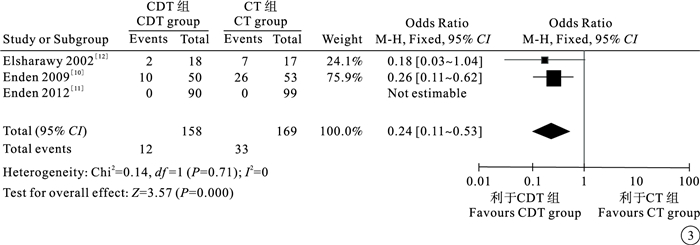

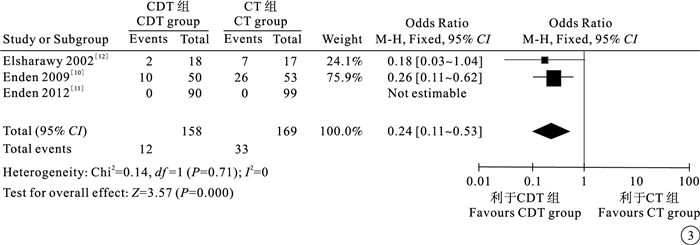

2.3.2 手術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率

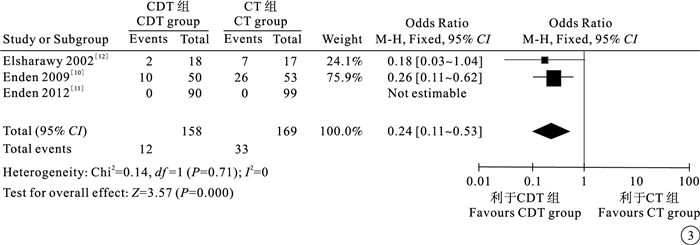

3篇文獻均報告了手術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率。顯著性水準P=0.71,I2=0,研究間不存在異質性,兩研究間無異質性存在,故應用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示:手術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率CDT組低于CD組(OR=0.24,95% CI:0.11~0.53,P=0.000)。見圖 3。

圖3

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率Meta分析結

Figure3.

Result on Meta-analysis of occlusion or (and) reflux of iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

圖3

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率Meta分析結

Figure3.

Result on Meta-analysis of occlusion or (and) reflux of iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

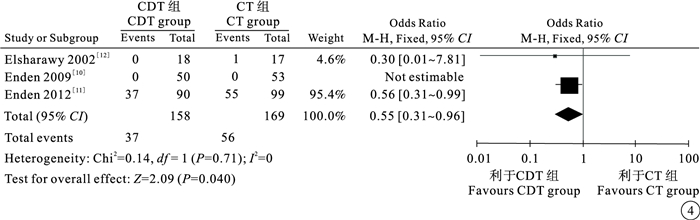

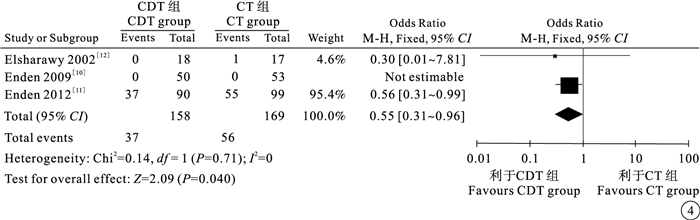

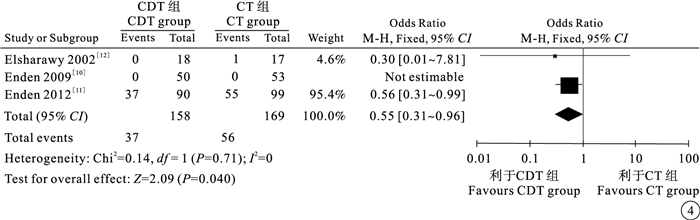

2.3.3 手術后24個月PTS發病率

3篇文獻均報告了手術后24個月PTS發病率,顯著性水準P=0.71,I2=0,研究間不存在異質性,即用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,手術后24個月PTS的發生率CDT組低于CT組(OR=0.55,95% CI:0.31~0.96,P=0.040)。見圖 4。

圖4

CDT組和CT組術后24個月PTS發病率Meta分析結果

Figure4.

Result on Meta-analysis of the incidence rate of PTS in 24 months after operation of CDT and CT groups

圖4

CDT組和CT組術后24個月PTS發病率Meta分析結果

Figure4.

Result on Meta-analysis of the incidence rate of PTS in 24 months after operation of CDT and CT groups

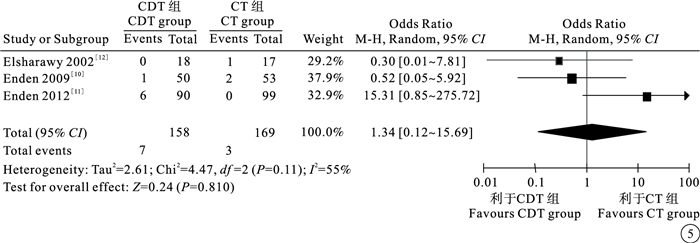

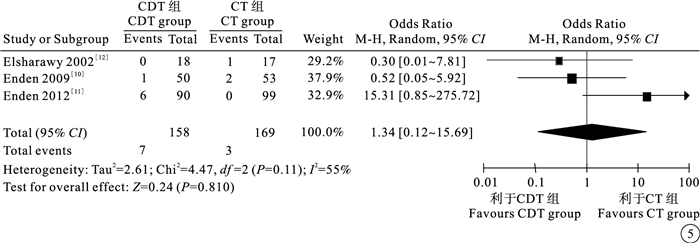

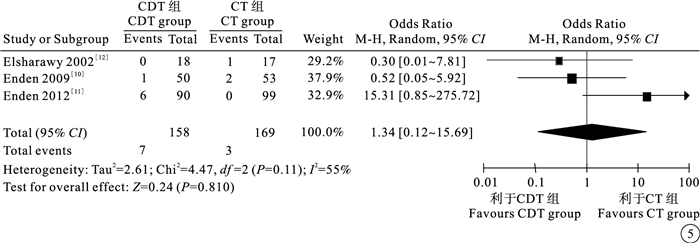

2.3.4 其他嚴重并發癥發生率

3篇文獻均描述了術后其他(指除PTS外)嚴重并發癥發生率的分析,包括嚴重出血(顱內出血、消化道出血、內臟出血等)、需要中止治療、輸血、二次手術、肺栓塞(PE)、死亡等。研究間存在異質性(P=0.11,I2=55%),排除年齡分布、性別比、發病時間、患者自身存在的基礎疾病、術中及術后處理因素等所致臨床異質性的可能后,兩研究間仍存在異質性,故采用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,嚴重出血、需要中止治療、輸血、二次手術、PE及死亡方面兩種方法的效果比較差異無統計學意義(OR=1.34,95% CI:0.12~15.69,P=0.810)。見圖 5。

圖5

CDT組和CT組術后其他嚴重并發癥發生率Meta分析結果

Figure5.

Result on Meta-analysis of the incidence of other serious complications after operation of CDT and CT groups

圖5

CDT組和CT組術后其他嚴重并發癥發生率Meta分析結果

Figure5.

Result on Meta-analysis of the incidence of other serious complications after operation of CDT and CT groups

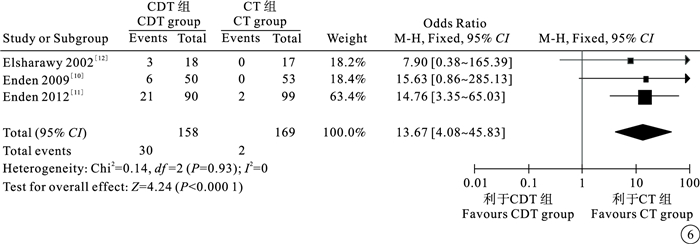

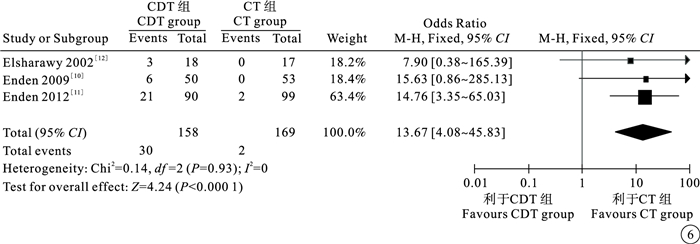

2.3.5 其他次要并發癥發生率

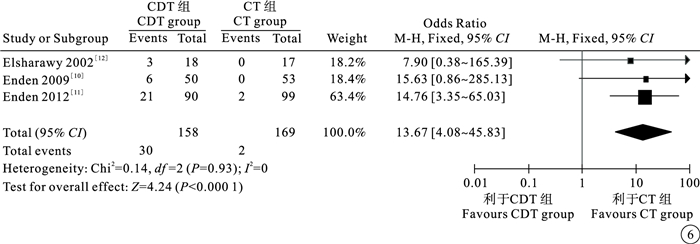

3篇文獻均描述了一些次要并發癥的發生情況,包括發熱、操作有關的導絲導管周圍少量出血、穿刺點出血、穿刺部位血腫、肢體麻木、穿刺點感染等。研究間未發現異質性(P=0.93,I2=0),故利用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,在發熱、操作有關的導絲導管周圍少量出血、穿刺點出血、穿刺部位血腫、肢體麻木、穿刺點感染等發生率方面CDT組高于CT組(OR=13.67,95% CI:4.08~45.83,P < 0.000 1)。見圖 6。

圖6

CDT組和CT組術后其他次要并發癥發生率Meta分析結果

Figure6.

Result on Meta-analysis of the incidence of other minor complications after operation of CDT and CT groups

圖6

CDT組和CT組術后其他次要并發癥發生率Meta分析結果

Figure6.

Result on Meta-analysis of the incidence of other minor complications after operation of CDT and CT groups

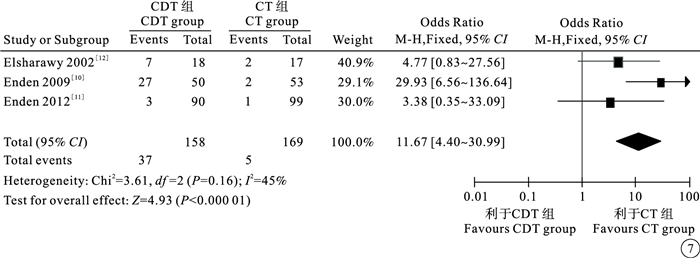

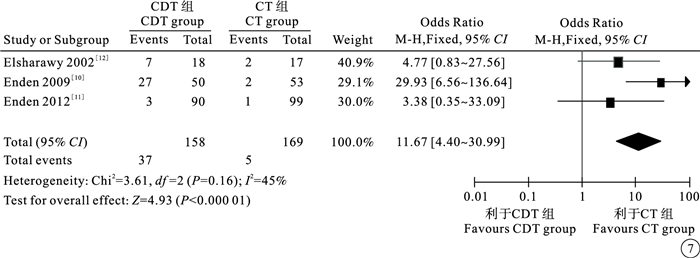

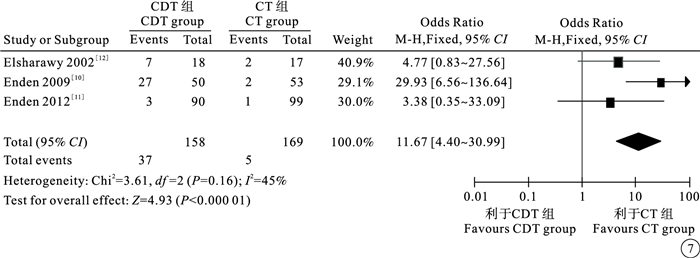

2.3.6 術后總并發癥發生率

3篇文獻中均對術后總并發癥發生率進行了分析。各研究間術后總并發癥發生率無統計學異質性(P=0.16,I2=45%),故采用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,術后總并發癥發生率CDT組高于CT組(OR=11.67,95% CI:4.40~30.99,P < 0.000 01)。見圖 7。

圖7

CDT組和CT組手術后總并發癥發生率Meta分析結果

Figure7.

Result on Meta-analysis of the general incidence of complications after operation of CDT and CT groups

圖7

CDT組和CT組手術后總并發癥發生率Meta分析結果

Figure7.

Result on Meta-analysis of the general incidence of complications after operation of CDT and CT groups

2.4 有效性和安全性分析結果

2.4.1 血栓溶解率

溶栓藥物經泵緩慢持續經導管灌入血栓段靜脈,每12 h重復靜脈造影觀察,評估溶栓情況,并與前次靜脈造影比較,調節溶栓導管灌注段部位,使其仍然位于存在的血栓內。對每一個血管區域(包括下腔靜脈、髂總靜脈、髂外靜脈、股總靜脈、股深靜脈、股淺靜脈以及胭靜脈)評分,完全開放為0分,部分阻塞為1分,完全阻塞為2分。按溶栓前總分-溶栓后總分/溶栓前總分所得的比率劃分為不同的溶栓等級[13],Ⅰ級<50%,Ⅱ級為50%~90%,Ⅲ級為100%(即完全溶解)。Enden等[10-11]的報道,CDT治療后Ⅲ級有18例,Ⅱ級有7例,Ⅰ級4例;無CT組數據。Elsharawy等[12]的報道,CDT組Ⅲ級有11例,Ⅱ級有7例,Ⅰ級0例;CT組全部為I級。CDT方案在初始血栓溶解(完全和不完全溶解)方面成功率達到80%,完全溶解的患者中大部分血管的瓣膜功能都能基本保持正常且2年后髂股靜脈通暢率仍保持在95%左右,這與有關文獻[14-17]報道結果是一致的。

2.4.2 手術后6個月髂股靜脈血管通暢率

Elsharawy等[12]報道術后6個月血管通暢率,CDT組為72%,CT組為12%;Enden等[10-11]的報道CDT組為65.9%,CT組為45.0%。提示經過CDT治療后靜脈可以獲得良好的通暢率,75%的患肢血栓完全溶解狀態可持續12個月,后期隨訪管腔通暢能保持3年甚至更長時間[18]。

2.4.3 手術后6個月髂股靜脈血管阻塞或(和)反流率

Enden等[10-11]的研究中報道術后6個月髂股靜脈血管阻塞或(和)反流人數CDT組為17/90(18.9%),CT組為49/99(49.5%);Elsharawy等[12]研究中CDT組為2/18(11.1%),CT組為7/17(41.2%)。提示CDT在DVT術后6個月髂股靜脈血管阻塞或(和)反流率較CT治療發生率要低。如果DVT發病初期只接受常規的抗凝溶栓治療,只有4%~12%的血栓能自發溶解,其余大部分血栓繼續滯留于管腔,其與后期的血栓復發密切相關[19]。

2.4.4 手術后24個月PTS發病率

Enden等[10-11]的研究中手術后24個月PTS發病率CDT組為41.1%(37/90),CT組為55.6%(55/99)。Elsharawy等[12]的研究中CDT組為0(0/18),CT組為5.9%(1/17)。CT治療由于無法得到溶栓后保持靜脈長期通暢的狀態,因靜脈狹窄甚至阻塞導致靜脈反流,靜脈瓣膜破壞導致靜脈高壓無可避免,最終造成PTS [11]。相關文獻[20]報道,70%~80%有癥狀的DVT發生在近段,CDT能及早恢復靜脈通暢,保護瓣膜,使得髂股靜脈與股腘靜脈DVT獲得的6個月通暢率分別為87%和79%,這提示CDT的臨床應用可降低PTS的發生。

2.4.5 其他嚴重并發癥發生率

Enden等[10-11]報道CDT組90例中,有3例患者出現嚴重出血事件(包括1例腹壁大血腫需要輸血、1例患者小腿肌肉組織出血引起骨筋膜室綜合征需手術治療及1例患者腹溝股穿刺處大血腫)。Elsharawy等[12]報道,CDT治療組18例患者中有l例出現有癥狀的肺栓塞。3篇文獻中均無死亡病例報告。有文獻[21]報道,與CDT相關的出血并發癥如顱內出血(<1%),后腹膜出血(1%),骨骼肌、泌尿生殖系統和胃腸道出血(3%)等。此方面兩種治療方法并無明顯差異。

2.4.6 其他次要并發癥發生率

除上述嚴重出血事件以外,報道最多的是穿刺部位血腫事件。Elsharawy等[12]研究中CDT組18例患者有3例發熱,CT組中0例。Enden等[10-11]研究中CDT組90例患者中17例患者出現操作有關的導絲導管周圍少量出血、穿刺點出血、穿刺部位血腫(較小);1例患者穿刺點感染;1例患骨髓炎;1例患者下肢感覺障礙。這可能與CDT需要行靜脈穿刺有時甚至需多次穿刺以及輸送導絲導管進入管腔有關,因而額外增加了次要并發癥的發生。此外,手術的無菌操作、術前預防性使用抗生素等均可減少次要并發癥的發生[22]。

2.4.7 術后總并發癥的發生率

從3篇文獻來看,由于CDT技術本身的限制,大部分并發癥系次要并發癥,致使CDT總并發癥發生率增高,但在肺栓塞、死亡等嚴重并發癥上兩種治療方法無明顯差異,因而提示CDT是一種比較安全的技術[14]。

3 討論

DVT的常規治療包括發病初始的肝素或低分子肝素抗凝治療,以及中后期持續維生素K拮抗劑的使用。該治療能有效減少血栓蔓延與復發,降低PE與死亡發生的風險[23]。然而抗凝和全身藥物溶栓對于縮小血栓范圍和延緩疾病演變的效果不明顯,對治療股白腫(phlegmasia cerulean dolens,PCD)無效。因血栓溶解不徹底,故常規治療一般不能阻止DVT最后演變為PTS。近年來,以減少血栓負荷為目標的侵入性技術逐漸的被關注及應用。20世紀80年代,全身系統性溶栓治療被證實可以使血栓溶解,溶栓率較常規抗凝治療提高4倍多,但不良副作用較多。至20世紀90年代,CDT技術開始在臨床應用,因其更有效地局部溶栓并使靜脈恢復通暢,同時減少全身系統性溶栓的危險,從而越來越多地在臨床上得以應用。美國胸科醫師協會(ACCP)將應用CDT技術治療早期近段DVT定為ⅡB級推薦[5]。

3.1 CDT治療的有效性和安全性

本研究納入的3篇文獻均表明,在治療早期髂股靜脈血栓形成上CDT對于血管通暢率、PTS發生率和控制次要并發癥方面具有優勢。這與導管溶栓可以直接將纖溶酶原激活物集中輸入血栓中,能更有效地局部溶栓并恢復靜脈的通暢,同時減少系統溶栓相關的危險有關。而CDT在溶栓過程中是否會增加肺栓塞的危險存在爭議。CDT技術治療過程中,雖然有PE發生的報道,但PE的發生率接近1%,而與之比較,急性DVT患者接受常規治療,癥狀性PE的發生率接近2% [14]。目前認為,與CDT技術相關的死亡率是0~0.4% [21],但確定與CDT相關的死亡的資料報道極少。有文獻[5]報道了CDT后90 d全因死亡率為4%,然而無足夠的證據表明其與CDT有關。因此需更多的研究加以證實。

3.2 對本研究納入文獻的分析評價

本研究納入的3篇文獻均為目前可查閱到的國外公開發表的質量較高的RCT,國內尚無相關RCT報道。但其研究也存在一定的局限性:①Elsharawy等[12]的隨機對照試驗納入的病例數較少(共納入35例),且無后續中長期研究結果的相關文獻報道。②該兩項研究對患者的納入標準較嚴格,使CDT的應用范圍受到限制,同時導管內溶栓藥物的選取不一致,Elsharawy等[12]研究選用鏈激酶(streptokinase),而Enden等[10-11]研究選用阿替普酶(alteplase)且患者加用彈力襪。有研究[24]表明,彈力襪能減輕水腫,降低管壁壓力,促進血栓溶解,改善瓣膜功能;另有學者[25]對4項相關臨床實驗研究后發現,彈力襪的使用可以使PTS的發病率從54%降至25%。③Elsharawy等[12]和Enden等[10-11]的研究在并發癥描述上相佐,本研究將嚴重并發癥PTS單獨列出,將大出血、肺栓塞、死亡等列為嚴重并發癥,將穿刺點出血、小血腫、發熱、穿刺點感染等列為次要并發癥,以方便研究并使結果更具直觀性和針對性。④結局指標觀測不一致,Elsharawy等[12]研究中提到治療7 d及6個月后的血栓溶解率,而Enden等[10-11]研究報道6個月后兩組靜脈超聲腔內回聲及管壁厚度的變化,因此兩研究在判斷靜脈通暢和(或)反流方面指標存在差異,結果有待考證。通過上述討論,希望能給后期關于CDT的隨機對照試驗在納入或排除標準及療效安全性觀察指標設計方面提供一個參考。

3.3 對未來研究的建議

①希望將來有更多關于CDT的多中心、大樣本、開放性的高質量RCT實施。2013年一個由美國華盛頓大學醫學院梅林克勒德學院放射科Suresh Vedantham醫生等人組織實施的ATTCACT研究[26]已經在北美臨床試驗注冊中心注冊并開展。同時期待國內高質量的RCT出現。②統一使用目前臨床上正式批準試用和使用的具有溶栓能力強、出血副作用小、半衰期長、總使用劑量少、費用低等優點的Ⅲ代溶栓劑(如重組型葡萄球菌激酶(STAR))等。③將PTS列為必需長期觀測的指標,注重患者生存質量。④盡可能使用相同的技術取得觀測指標。綜上所述,CDT治療原發性急性下肢DVT的療效及安全性較為肯定,嚴重并發癥無明顯增多,是一種安全有效的治療方法。

下肢深靜脈血栓形成(deep vein thrombosis,DVT)是指血液在深靜脈系統內不正常的凝結,是一種外科常見病、多發病,發病率高達50% [1],致殘率高且有一定的死亡率。DVT在急性期可并發致死性肺栓塞(pulmonary embolism,PE),而在后期因慢性血栓滯留而發生深靜脈血栓后遺癥(post-thrombotic syndrome,PTS),患者生存質量降低,因此早期診斷及治療對DVT的預后至關重要[2]。對于DVT的治療,國內外同行們都積累了豐富的經驗。其常規治療包括發病初始的肝素或低分子肝素抗凝治療,其中低分子肝素的應用為近年來抗凝治療的新發展[3],以及中后期持續維生素K拮抗劑的使用(如華法林)。在20世紀80年代使用尿激酶、鏈激酶或組織纖溶酶原激活物進行全身性溶栓被證實可以使血栓溶解,溶解率雖然較常規抗凝治療提高4倍以上,但過敏反應、顱內及腹膜后出血不良副作用增加。1994年,由Samba等[4]首先報道應用導管內溶栓(catheter-directed thrombolysis,CDT)新技術治療21例(27條患肢)患者的經驗,認為其是治療髂股靜脈血栓安全而有效的方法。對于治療早期髂股靜脈血栓形成(iliofemoral venous throm-bosis,IFVT),美國胸科醫師學會(American College of Chest Physicians,ACCP)循證臨床實踐指南將導管溶栓視為ⅡB級推薦[5]。經導管直接溶栓能更迅速地溶解血凝塊,減少如髂靜脈受壓綜合征及PTS的發生。隨著臨床應用經驗增加,CDT得到廣泛重視并在全世界范圍內推廣。

對于DVT的各種治療方法有學者[6]采用循證醫學方法系統評價了下肢DVT的全身抗凝和溶栓治療的療效和安全性,但目前關于CDT療效和安全性的系統評價很少。本研究的目的是搜集關于常規方法聯合CDT治療(CDT組)和常規方法治療(CT組)急性下肢DVT的療效和安全性的RCT進行二次研究,旨在為急性下肢DVT的治療及研究方面為同行提供更多的參考。

1 資料與方法

1.1 資料

1.1.1 文獻收集

收集公開發表的所有關于聯合CDT與CT治療原發性急性下肢IFVT的隨機對照試驗。

1.1.2 納入標準

研究類型屬于隨機對照試驗(RCT),是否采用分配隱藏及盲法均可。原始文獻的研究對象納入標準:①年齡18~75歲;②為新鮮血栓且發病時間<21 d;③經相關檢查(血管超聲、靜脈血管造影、CTV、MRV)已經確診為DVT,圖像顯示股靜脈上段、髂總靜脈或髂、股靜脈移行處有血栓;④入選患者均簽署抗凝溶栓知情同意書。

1.1.3 排除標準

①入組前行抗凝治療超過7 d;②入組前行溶栓治療超過7 d;③有溶栓禁忌及有出血傾向者;④合并靜脈炎或診斷為單獨腔靜脈血栓;⑤重度貧血(Hg<60 g/L;⑥患有血小板減少癥(PLT<80×109/L);⑦重度腎功能不全(內生肌酐清除率<30 mL/min);⑧高血壓,收縮壓監測持續高于160 mm Hg或舒張壓高于100 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);⑨妊娠或產后7 d內血栓形成;⑩術后或外傷后時間<2周;既往有蛛網膜下腔出血或腦內出血史;預期壽命小于2年;有濫用藥物或患精神疾病,影響治療和隨訪;患肢有既往DVT史;惡性腫瘤需化療者。

1.1.4 干預措施

CDT組給予常規抗凝溶栓+CDT;CT組僅行常規抗凝溶栓治療。

1.1.5 測量指標

術后6個月髂股靜脈通暢率、術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率、術后24個月時PTS、其他嚴重并發癥、其他次要并發癥發生率及術后總并發癥發生率。

1.2 方法

1.2.1 文獻檢索策略

通過計算機檢索電子數據庫Cochrane Library(2008年第3期)、PubMed(1990~2013年)、EMBASE.com(1990~2013年)、Medline、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、中文科技期刊全文數據庫(CSJD)、中國期刊全文數據庫(CJFD)、CNKI數字圖書館、萬方數據庫(WanFang Data)等篩查文獻,再輔以手工檢索《中國實用外科雜志》等,并采用Google Scholar等搜索引擎在互聯網上查找相關文獻。檢索時限均為建庫至2013年6月30日止。參考Cochrane協作網制定檢索策略用計算機進行檢索。檢索詞分為目標疾病和干預措施兩部分,并根據各數據庫檢索的有關要求進行調整,所有檢索采用主題詞〔MEDLINE(MeSH)、EMbase(EMTREE)〕與自由詞相結合的方式。所有檢索策略經過多次預檢索后確定。英文檢索以“catheter-directed thrombolysis”、“deep venous throm-bosis”、“randomized controlled trails”為檢索詞;中文檢索以“導管內溶栓”、“下肢深靜脈血栓形成”及“隨機對照試驗”為檢索詞。

1.2.2 文獻篩選和資料處理

由兩名培訓合格的評價員獨立完成評價,包括初步篩查、相關資料提取、最后交叉核對等,以確保數據提取的一致。首先通過瀏覽初篩獲得的文獻題名和摘要,得到可能合格可納入的文獻,然后再下載并閱讀全文進行二次篩查。對相關資料中描述不清的通過與作者聯系予以補充,篩查過程嚴格按照隨機對照研究檢索策略及劉關鍵等[7]和吳泰相等[8]的4項標準進行隨機對照試驗的方法學質量評價納入的文獻。當兩名評價員意見不同時通過討論、咨詢專家或由第3名評價員進行裁決解決。提取內容包括:①一般資料(問題、作者姓名、發表時間、文獻來源);②實驗設計的一般特征(研究對象的一般情況、各組患者的基線可比性、干預措施、盲法、分配隱藏等);③結局指標(術后6個月髂股靜脈通暢率、術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率、相關并發癥的發生率等)。

1.2.3 納入研究的方法學質量評價

根據Cochrane Reviewer’s Handbook 5.1.0 [9]評價納入文獻的偏倚風險,包括以下幾個方面:①是否隨機產生;②是否采用分配隱藏;③是否采用盲法;④結果數據的完整性;⑤有無失訪〔一般要小于10%,超過10%需分析失訪的可能原因并做意向治療分析(ITT分析)〕、退出及丟失,同時注意隨訪時間(最短24個月)是否足夠;⑥有無其他偏倚。按照上述評價標準,將納入的資料分為3個質量等級。若所有標準均滿足,則研究方法學使用正確,各種偏倚的低度可能性最大,定為A級;若各評價標準為部分不滿足,則該研究方法學存在中度可能性的相應偏倚,定為B級;若有1條或1條以上的評價標準完全不滿足,則該研究方法學存在相應偏倚的高度可能性,定為C級。

1.3 統計學方法

采用Cochrane協作網提供的RevMan 5.1統計軟件進行Meta分析。計數資料用相對危險度(RR)或比值比(OR)作為效應量,計量資料采用加權均數(WMD)作為效應量,各效應量均給出其95%的可信區間。首先對所有納入的研究進行方法學及臨床異質性分析,存在異質性的按照臨床及方法學將同質性進行分組,各組分別進行統計學異質性分析。采用χ2檢驗進行異質性檢驗,顯著性水準為I2≤50%且P > 0.1時表示各研究間異質性無統計學意義,采用固定效應模型進行Meta分析。若顯著性水準I2>50%且P < 0.1表示各研究間的異質性有統計學意義,分幾個亞組進行分析,同時分析產生異質性的原因;如果亞組內各研究間顯著性水準為I2≤50%且P > 0.1時再采用固定效應模型合并分析,反之采用隨機效應模型合并分析并進行敏感性分析[7-8]。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢獲得文獻49篇,其中Pubmed 19篇,Coch-ran Library 26篇,EMBASE.com 4篇,其余數據庫未檢索到相關導管內溶栓治療下肢DVT的臨床試驗,經逐層篩選后最終納入2項隨機對照試驗,均為英文文獻,其中一項為挪威奧斯陸大學多名學者參加覆蓋19家醫院的大型隨機多中心研究[10-11];另一項由Elsharawyy等[12]參與的隨機對照試驗,曾在2001年瑞士盧塞恩年會上報告。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

Figure1.

Literatures screening process and results

圖1

文獻篩選流程及結果

Figure1.

Literatures screening process and results

2.2 納入研究的基本特征和質量評價結果

納入的2個RCT研究均在2000年后實施,均詳細描述了2組的基本特征資料,其治療前CT組與CDT組之間的髂股靜脈血栓患病者比例、發病時間、男性患者比例和平均年齡的差異均無統計學意義(表 1)。納入的2個RCT研究均對隨機分配方法、分配隱藏方案、盲法對象、依從性、失訪/退出情況等作出了詳細描述并進行TT分析,故質量等級均評為A級(表 2)。

2.3 統計分析結果

2.3.1 手術后6個月髂股靜脈通暢率

3篇文獻均報告了6個月后髂股靜脈通暢率。研究間存在異質性(I2=62%,P=0.07),在排除年齡分布、性別比、發病時間、患者自身存在的基礎疾病、術中及術后的相關處理等因素所致臨床異質性的可能后,兩研究間仍存在異質性,故采用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,手術后6個月,髂股靜脈通暢率CDT組高于CD組(OR=3.62,95% CI:1.51~8.64,P=0.004)。見圖 2。

圖2

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈通暢率Meta分析結果

Figure2.

Result on Meta-analysis of patency rate of the iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

圖2

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈通暢率Meta分析結果

Figure2.

Result on Meta-analysis of patency rate of the iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

2.3.2 手術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率

3篇文獻均報告了手術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率。顯著性水準P=0.71,I2=0,研究間不存在異質性,兩研究間無異質性存在,故應用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示:手術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率CDT組低于CD組(OR=0.24,95% CI:0.11~0.53,P=0.000)。見圖 3。

圖3

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率Meta分析結

Figure3.

Result on Meta-analysis of occlusion or (and) reflux of iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

圖3

CDT組和CT組術后6個月髂股靜脈阻塞或(和)反流率Meta分析結

Figure3.

Result on Meta-analysis of occlusion or (and) reflux of iliofemoral vein in 6 months after operation of CDT and CT groups

2.3.3 手術后24個月PTS發病率

3篇文獻均報告了手術后24個月PTS發病率,顯著性水準P=0.71,I2=0,研究間不存在異質性,即用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,手術后24個月PTS的發生率CDT組低于CT組(OR=0.55,95% CI:0.31~0.96,P=0.040)。見圖 4。

圖4

CDT組和CT組術后24個月PTS發病率Meta分析結果

Figure4.

Result on Meta-analysis of the incidence rate of PTS in 24 months after operation of CDT and CT groups

圖4

CDT組和CT組術后24個月PTS發病率Meta分析結果

Figure4.

Result on Meta-analysis of the incidence rate of PTS in 24 months after operation of CDT and CT groups

2.3.4 其他嚴重并發癥發生率

3篇文獻均描述了術后其他(指除PTS外)嚴重并發癥發生率的分析,包括嚴重出血(顱內出血、消化道出血、內臟出血等)、需要中止治療、輸血、二次手術、肺栓塞(PE)、死亡等。研究間存在異質性(P=0.11,I2=55%),排除年齡分布、性別比、發病時間、患者自身存在的基礎疾病、術中及術后處理因素等所致臨床異質性的可能后,兩研究間仍存在異質性,故采用隨機效應模型進行Meta分析。結果顯示,嚴重出血、需要中止治療、輸血、二次手術、PE及死亡方面兩種方法的效果比較差異無統計學意義(OR=1.34,95% CI:0.12~15.69,P=0.810)。見圖 5。

圖5

CDT組和CT組術后其他嚴重并發癥發生率Meta分析結果

Figure5.

Result on Meta-analysis of the incidence of other serious complications after operation of CDT and CT groups

圖5

CDT組和CT組術后其他嚴重并發癥發生率Meta分析結果

Figure5.

Result on Meta-analysis of the incidence of other serious complications after operation of CDT and CT groups

2.3.5 其他次要并發癥發生率

3篇文獻均描述了一些次要并發癥的發生情況,包括發熱、操作有關的導絲導管周圍少量出血、穿刺點出血、穿刺部位血腫、肢體麻木、穿刺點感染等。研究間未發現異質性(P=0.93,I2=0),故利用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,在發熱、操作有關的導絲導管周圍少量出血、穿刺點出血、穿刺部位血腫、肢體麻木、穿刺點感染等發生率方面CDT組高于CT組(OR=13.67,95% CI:4.08~45.83,P < 0.000 1)。見圖 6。

圖6

CDT組和CT組術后其他次要并發癥發生率Meta分析結果

Figure6.

Result on Meta-analysis of the incidence of other minor complications after operation of CDT and CT groups

圖6

CDT組和CT組術后其他次要并發癥發生率Meta分析結果

Figure6.

Result on Meta-analysis of the incidence of other minor complications after operation of CDT and CT groups

2.3.6 術后總并發癥發生率

3篇文獻中均對術后總并發癥發生率進行了分析。各研究間術后總并發癥發生率無統計學異質性(P=0.16,I2=45%),故采用固定效應模型進行Meta分析。結果顯示,術后總并發癥發生率CDT組高于CT組(OR=11.67,95% CI:4.40~30.99,P < 0.000 01)。見圖 7。

圖7

CDT組和CT組手術后總并發癥發生率Meta分析結果

Figure7.

Result on Meta-analysis of the general incidence of complications after operation of CDT and CT groups

圖7

CDT組和CT組手術后總并發癥發生率Meta分析結果

Figure7.

Result on Meta-analysis of the general incidence of complications after operation of CDT and CT groups

2.4 有效性和安全性分析結果

2.4.1 血栓溶解率

溶栓藥物經泵緩慢持續經導管灌入血栓段靜脈,每12 h重復靜脈造影觀察,評估溶栓情況,并與前次靜脈造影比較,調節溶栓導管灌注段部位,使其仍然位于存在的血栓內。對每一個血管區域(包括下腔靜脈、髂總靜脈、髂外靜脈、股總靜脈、股深靜脈、股淺靜脈以及胭靜脈)評分,完全開放為0分,部分阻塞為1分,完全阻塞為2分。按溶栓前總分-溶栓后總分/溶栓前總分所得的比率劃分為不同的溶栓等級[13],Ⅰ級<50%,Ⅱ級為50%~90%,Ⅲ級為100%(即完全溶解)。Enden等[10-11]的報道,CDT治療后Ⅲ級有18例,Ⅱ級有7例,Ⅰ級4例;無CT組數據。Elsharawy等[12]的報道,CDT組Ⅲ級有11例,Ⅱ級有7例,Ⅰ級0例;CT組全部為I級。CDT方案在初始血栓溶解(完全和不完全溶解)方面成功率達到80%,完全溶解的患者中大部分血管的瓣膜功能都能基本保持正常且2年后髂股靜脈通暢率仍保持在95%左右,這與有關文獻[14-17]報道結果是一致的。

2.4.2 手術后6個月髂股靜脈血管通暢率

Elsharawy等[12]報道術后6個月血管通暢率,CDT組為72%,CT組為12%;Enden等[10-11]的報道CDT組為65.9%,CT組為45.0%。提示經過CDT治療后靜脈可以獲得良好的通暢率,75%的患肢血栓完全溶解狀態可持續12個月,后期隨訪管腔通暢能保持3年甚至更長時間[18]。

2.4.3 手術后6個月髂股靜脈血管阻塞或(和)反流率

Enden等[10-11]的研究中報道術后6個月髂股靜脈血管阻塞或(和)反流人數CDT組為17/90(18.9%),CT組為49/99(49.5%);Elsharawy等[12]研究中CDT組為2/18(11.1%),CT組為7/17(41.2%)。提示CDT在DVT術后6個月髂股靜脈血管阻塞或(和)反流率較CT治療發生率要低。如果DVT發病初期只接受常規的抗凝溶栓治療,只有4%~12%的血栓能自發溶解,其余大部分血栓繼續滯留于管腔,其與后期的血栓復發密切相關[19]。

2.4.4 手術后24個月PTS發病率

Enden等[10-11]的研究中手術后24個月PTS發病率CDT組為41.1%(37/90),CT組為55.6%(55/99)。Elsharawy等[12]的研究中CDT組為0(0/18),CT組為5.9%(1/17)。CT治療由于無法得到溶栓后保持靜脈長期通暢的狀態,因靜脈狹窄甚至阻塞導致靜脈反流,靜脈瓣膜破壞導致靜脈高壓無可避免,最終造成PTS [11]。相關文獻[20]報道,70%~80%有癥狀的DVT發生在近段,CDT能及早恢復靜脈通暢,保護瓣膜,使得髂股靜脈與股腘靜脈DVT獲得的6個月通暢率分別為87%和79%,這提示CDT的臨床應用可降低PTS的發生。

2.4.5 其他嚴重并發癥發生率

Enden等[10-11]報道CDT組90例中,有3例患者出現嚴重出血事件(包括1例腹壁大血腫需要輸血、1例患者小腿肌肉組織出血引起骨筋膜室綜合征需手術治療及1例患者腹溝股穿刺處大血腫)。Elsharawy等[12]報道,CDT治療組18例患者中有l例出現有癥狀的肺栓塞。3篇文獻中均無死亡病例報告。有文獻[21]報道,與CDT相關的出血并發癥如顱內出血(<1%),后腹膜出血(1%),骨骼肌、泌尿生殖系統和胃腸道出血(3%)等。此方面兩種治療方法并無明顯差異。

2.4.6 其他次要并發癥發生率

除上述嚴重出血事件以外,報道最多的是穿刺部位血腫事件。Elsharawy等[12]研究中CDT組18例患者有3例發熱,CT組中0例。Enden等[10-11]研究中CDT組90例患者中17例患者出現操作有關的導絲導管周圍少量出血、穿刺點出血、穿刺部位血腫(較小);1例患者穿刺點感染;1例患骨髓炎;1例患者下肢感覺障礙。這可能與CDT需要行靜脈穿刺有時甚至需多次穿刺以及輸送導絲導管進入管腔有關,因而額外增加了次要并發癥的發生。此外,手術的無菌操作、術前預防性使用抗生素等均可減少次要并發癥的發生[22]。

2.4.7 術后總并發癥的發生率

從3篇文獻來看,由于CDT技術本身的限制,大部分并發癥系次要并發癥,致使CDT總并發癥發生率增高,但在肺栓塞、死亡等嚴重并發癥上兩種治療方法無明顯差異,因而提示CDT是一種比較安全的技術[14]。

3 討論

DVT的常規治療包括發病初始的肝素或低分子肝素抗凝治療,以及中后期持續維生素K拮抗劑的使用。該治療能有效減少血栓蔓延與復發,降低PE與死亡發生的風險[23]。然而抗凝和全身藥物溶栓對于縮小血栓范圍和延緩疾病演變的效果不明顯,對治療股白腫(phlegmasia cerulean dolens,PCD)無效。因血栓溶解不徹底,故常規治療一般不能阻止DVT最后演變為PTS。近年來,以減少血栓負荷為目標的侵入性技術逐漸的被關注及應用。20世紀80年代,全身系統性溶栓治療被證實可以使血栓溶解,溶栓率較常規抗凝治療提高4倍多,但不良副作用較多。至20世紀90年代,CDT技術開始在臨床應用,因其更有效地局部溶栓并使靜脈恢復通暢,同時減少全身系統性溶栓的危險,從而越來越多地在臨床上得以應用。美國胸科醫師協會(ACCP)將應用CDT技術治療早期近段DVT定為ⅡB級推薦[5]。

3.1 CDT治療的有效性和安全性

本研究納入的3篇文獻均表明,在治療早期髂股靜脈血栓形成上CDT對于血管通暢率、PTS發生率和控制次要并發癥方面具有優勢。這與導管溶栓可以直接將纖溶酶原激活物集中輸入血栓中,能更有效地局部溶栓并恢復靜脈的通暢,同時減少系統溶栓相關的危險有關。而CDT在溶栓過程中是否會增加肺栓塞的危險存在爭議。CDT技術治療過程中,雖然有PE發生的報道,但PE的發生率接近1%,而與之比較,急性DVT患者接受常規治療,癥狀性PE的發生率接近2% [14]。目前認為,與CDT技術相關的死亡率是0~0.4% [21],但確定與CDT相關的死亡的資料報道極少。有文獻[5]報道了CDT后90 d全因死亡率為4%,然而無足夠的證據表明其與CDT有關。因此需更多的研究加以證實。

3.2 對本研究納入文獻的分析評價

本研究納入的3篇文獻均為目前可查閱到的國外公開發表的質量較高的RCT,國內尚無相關RCT報道。但其研究也存在一定的局限性:①Elsharawy等[12]的隨機對照試驗納入的病例數較少(共納入35例),且無后續中長期研究結果的相關文獻報道。②該兩項研究對患者的納入標準較嚴格,使CDT的應用范圍受到限制,同時導管內溶栓藥物的選取不一致,Elsharawy等[12]研究選用鏈激酶(streptokinase),而Enden等[10-11]研究選用阿替普酶(alteplase)且患者加用彈力襪。有研究[24]表明,彈力襪能減輕水腫,降低管壁壓力,促進血栓溶解,改善瓣膜功能;另有學者[25]對4項相關臨床實驗研究后發現,彈力襪的使用可以使PTS的發病率從54%降至25%。③Elsharawy等[12]和Enden等[10-11]的研究在并發癥描述上相佐,本研究將嚴重并發癥PTS單獨列出,將大出血、肺栓塞、死亡等列為嚴重并發癥,將穿刺點出血、小血腫、發熱、穿刺點感染等列為次要并發癥,以方便研究并使結果更具直觀性和針對性。④結局指標觀測不一致,Elsharawy等[12]研究中提到治療7 d及6個月后的血栓溶解率,而Enden等[10-11]研究報道6個月后兩組靜脈超聲腔內回聲及管壁厚度的變化,因此兩研究在判斷靜脈通暢和(或)反流方面指標存在差異,結果有待考證。通過上述討論,希望能給后期關于CDT的隨機對照試驗在納入或排除標準及療效安全性觀察指標設計方面提供一個參考。

3.3 對未來研究的建議

①希望將來有更多關于CDT的多中心、大樣本、開放性的高質量RCT實施。2013年一個由美國華盛頓大學醫學院梅林克勒德學院放射科Suresh Vedantham醫生等人組織實施的ATTCACT研究[26]已經在北美臨床試驗注冊中心注冊并開展。同時期待國內高質量的RCT出現。②統一使用目前臨床上正式批準試用和使用的具有溶栓能力強、出血副作用小、半衰期長、總使用劑量少、費用低等優點的Ⅲ代溶栓劑(如重組型葡萄球菌激酶(STAR))等。③將PTS列為必需長期觀測的指標,注重患者生存質量。④盡可能使用相同的技術取得觀測指標。綜上所述,CDT治療原發性急性下肢DVT的療效及安全性較為肯定,嚴重并發癥無明顯增多,是一種安全有效的治療方法。