引用本文: 曾天才, 陳先祥, 徐陽, 程彩濤, 馮勇, 張林菲, 涂華華, 蔡慶和. 腹腔鏡膽總管探查內支架引流及T管引流治療肝外膽管結石的臨床研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2014, 21(10): 1203-1206. doi: 10.7507/1007-9424.20140289 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著微創外科的不斷發展及腹腔鏡技術的不斷完善,腹腔鏡膽道探查術目前已成為治療肝外膽管結石的常用方法。文獻[1]報道70%~90%的膽囊結石合并肝外膽管結石的治療均可應用三鏡(腹腔鏡、膽道鏡和十二指腸鏡)聯合微創手術完成。湖北醫藥學院附屬人民醫院自2008年6月至2013年6月期間由同一術者采用兩種不同方式完成腹腔鏡膽道探查術治療膽囊結石合并肝外膽管結石患者68例,現就兩種方式的治療效果及臨床價值進行對比分析,報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

68例患者中男28例,女40例;年齡21~79歲,平均58歲。68例患者術前均經腹部B超、CT或MRCP檢查明確診斷為膽囊結石合并肝外膽管結石,均無上腹部手術史及嚴重心、肺、腦等基礎疾病,未合并急性化膿性膽管炎或膽源性胰腺炎,術中經膽道鏡檢查膽總管下段無狹窄,十二指腸乳頭功能良好;同時排除了肝內膽管結石、惡性腫瘤。故68例患者均行腹腔鏡膽囊切除膽總管探查術(LCBDE),其中行LCBDE+內支架引流術22例(支架引流組),行LCBDE+T管引流術46例(T管引流組)。

1.2 手術方法

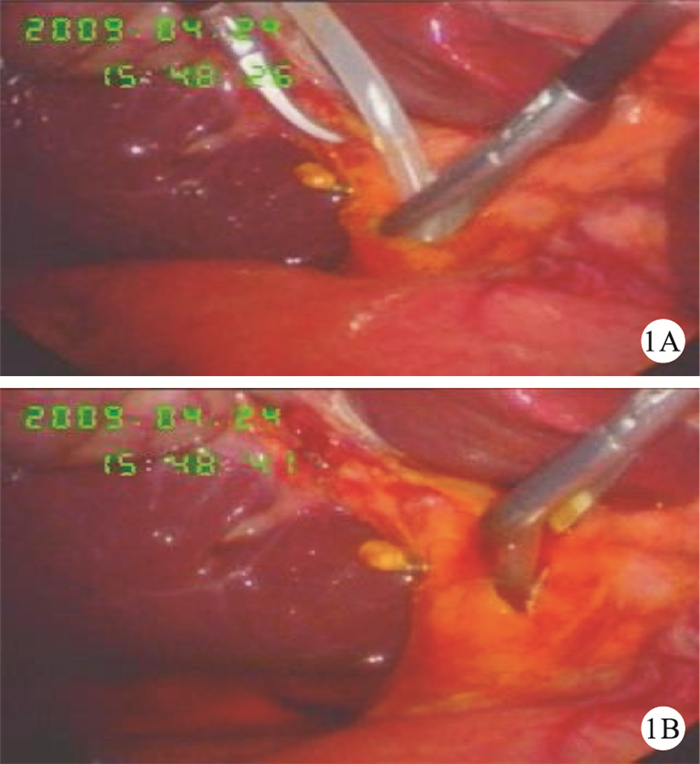

全麻后建立人工氣腹,壓力約12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。患者常規取頭高足低15°~30°左側臥位,采用4孔法。進腹后,分離出膽囊管、膽總管及其匯合部,夾閉并離斷膽囊動脈及膽囊管。逆行游離膽囊至壺腹部(不切除,便于牽引暴露),找到膽總管,分離出膽總管的前壁,用5號輸液器去翼針頭穿刺抽出膽汁后確定膽總管。用腹腔鏡剪縱形切開膽總管前壁約l.0~1.5 cm長(據結石大小而定),用適當壓力(20~30 cm H2O,1 cm H2O=0.098 kPa)注水沖洗、取石鉗聯合膽道鏡網籃取石取出膽總管內結石。如膽管結石嵌頓,可先行等離子體碎石后再用膽道鏡取出。再經膽道鏡探查確認無結石殘留。支架引流組:將BOSTON公司一體化膽道支架(預先防脫內分叉翅修剪掉,便于自動脫落)從膽囊管近斷端切口置入膽總管下端,再在膽道鏡直視下將支架通過膽總管開口送入十二指腸內,回拉感覺阻力明顯后,推注美藍或行膽道造影以確認內支架通過Oddi括約肌進入十二指腸,釋放支架(圖 1)。以可吸收夾夾閉或4-0可吸收縫線一期連續全層鎖邊縫合膽囊管近端,針距和邊距均為1.5~2 mm,紗布擦拭未見膽汁滲漏。T管引流組:在膽總管內放置T管并用4-0可吸收縫線縫合膽總管切口,沖洗膽管未見膽汁溢出。然后離斷剩余膽囊。常規于Winslow孔置引流管1根自右側戳孔處引出,腹腔引流管于術后2~7 d拔除。T管引流組于術后14~21 d行T管造影,若膽管內無殘余結石,術后6~8周拔除T管;如膽管內有殘余結石,則經T管竇道膽道鏡取石。

圖1

示術中放置內支架。1A:經膽總管切口放置內支架;1B:回拉置入的支架

Figure1.

Placement of stents during operation. 1A:Through the common bile duct. incision to place the stent; 1B:Pull back the placed stent

圖1

示術中放置內支架。1A:經膽總管切口放置內支架;1B:回拉置入的支架

Figure1.

Placement of stents during operation. 1A:Through the common bile duct. incision to place the stent; 1B:Pull back the placed stent

1.3 觀察指標及隨訪

為評判2種手術的療效,對2組患者的下列指標進行了對比分析:①術前一般資料,包括性別、年齡、總膽紅素、膽總管直徑及肝外膽管結石數;②手術及手術后情況,包括手術時間、肛門排氣時間、腹腔引流時間、術后住院時間、住院費用、術后膽紅素水平及術后并發癥發生情況。采取專科門診及電話隨訪方式。門診復查肝功能、行B超或MRCP檢查,放置T管者拔管前常規行T管造影。

1.4 統計學方法

采用SPSS 17.0統計軟件。數據以均數±標準差(

2 結果

2.1 2組患者術前情況比較

2組患者術前一般情況比較,差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性(表 1)。

2.2 2組患者手術及術后情況比較

2組患者均順利完成手術,術后恢復順利。支架引流組術后肛門排氣時間、腹腔引流時間、住院時間和住院費用均低于T管引流組(P < 0.05),而手術時間、術后膽紅素水平及術后并發癥發生率2組間比較差異無統計學意義(P > 0.05),見表 2。內支架脫落時間4~14 d,平均7.9 d,隨著糞便排出,無需行特殊處理,無腹痛、腸梗阻、膽瘺、膽管炎、引流管堵塞等術后并發癥出現,有1例支架未自行脫落,1個月后在胃鏡下取出;T管引流組發生2例膽汁漏,經T管負壓引流后自愈。

2.3 隨訪結果

2組患者術后均獲得隨訪,隨訪時間6~12個月,平均9.2個月;隨訪期內無膽管結石復發、膽管炎、膽管狹窄、胰腺炎等并發癥發生。

3 討論

腹腔鏡治療膽囊結石合并肝外膽管結石的方法較多,隨著微創技術的發展與成熟,腹腔鏡治療膽囊結石合并肝外膽管結石已逐漸取代以往的開腹手術[2]。腹腔鏡手術可分為腹腔鏡膽囊切除術+內鏡逆行胰膽管造影+內鏡下括約肌切開取石術(LC+EST)、LCBDE一期縫合術和LCBDE +T管引流術。LC+EST的優點是膽管結石清除率高,必要時可重復取石。但LC和EST是兩個獨立的操作過程,相對增加了患者的痛苦,延長患者住院時間;同時還必須防治EST可能導致的出血、十二指腸穿孔、急性胰腺炎等嚴重并發癥[3],且EST有可能破壞Oddi括約肌結構、影響括約肌功能,導致十二指腸內容物反流入膽管,從而增加膽道感染、膽管結石復發、膽管癌等遠期并發癥[4];另外,EST術中無膽道鏡進行膽總管直視探查,膽總管有可能存在殘余結石,需要反復取石[5]。故應謹慎采用。

隨著腹腔鏡技術的不斷完善,LCBDE因其創傷小、痛苦少、手術成功率高、術后并發癥少等優勢已得到廣泛認可,是治療膽囊結石合并肝外膽管結石的理想方案[6-8]。但單純一期縫合因膽總管切口較長,縫合組織較多,相對增加膽管狹窄及膽瘺的發生率,特別對膽管較細者發生率更高。而有著較寬手術適應證的T管引流術[9-10]不僅可減輕膽總管下端壓力及Oddi括約肌水腫,減少膽管梗阻導致的膽汁漏,同時也保留通道便于殘余結石經竇道取出。但放置T管會引起膽汁大量流失、住院時間延長、留置T管致生活不便、住院費用增加等問題,T管放置過久有可能引起膽道感染、誘發結石、膽道出血、壞死、狹窄等并發癥發生[11-13]。本組病例中支架引流組所采用的LCBDE +內支架引流既能夠有效減低膽管內壓力,又能對膽管起到一定的支撐作用,減少了膽瘺、膽管狹窄等并發癥的發生,以及因帶T管患者由于護理不當所致的T管滑脫、膽管炎、出血及拔管后發生膽汁性腹膜炎的風險,較T管引流具有一定優勢,與其他學者[14-18]報道的一致。

為了充分引流腹腔積液、積血,往往常規放置腹腔引流管。近年有研究[19]表明,腹部術后常規預防性留置腹腔引流管無必要,甚至有害。引流管作為異物刺激造成反應性滲出增多、拔引流管后形成腔隙殘留,為細菌進入腹腔提供了通道,引流液還可通過腹壁組織間隙污染戳口[20-21]。因此,術后留置腹腔引流管及T管可增加膈下積液、膈下感染及腸粘連的發生率[22-24]。長期T管引流導致膽汁丟失過多,從而影響患者術后的進食、維生素的吸收、腸蠕動減緩,導致貧血、營養障礙,不利于患者的術后恢復[25-26]。因此,引流管應盡早拔除,引流管在引流液停止24 h后拔除,一般為術后2~5 d,拔管前需超聲檢查有無腹腔積液,并確認無出血及膽汁漏[27]。本組病例內支架組因無T管,相對減少了引流管對腹腔的干擾,加之能夠維持膽紅素的腸肝循環,可能與該組肛門通氣時間及腹腔引流管拔管時間縮短有一定相關性,需要進一步證實。

本研究通過對LCBDE +內支架引流和LCBDE +T管引流兩種手術方式臨床效果的分析發現,兩種手術在手術時間、術后膽紅素水平及手術并發癥方面差異無統計學意義;與LCBDE +T管引流術相比較,LCBDE +內支架引流術并未增加膽瘺、膽管殘余結石、膽管狹窄等風險,反而縮短了肛門排氣時間、腹腔引流時間及術后住院時間,降低了住院費用,減少了術后膽汁的丟失,促進患者快速康復,加快了床位周轉,提高了衛生資源的利用率。

LCBDE +內支架引流術,根據筆者經驗,其適應證如下:①肝外膽管直徑>0.5 cm,膽總管遠端通暢,十二指腸乳頭開閉良好(足夠內支架通過);②肝內膽管無結石,并確保術中取凈結石;③排除膽管惡性疾病、急性化膿性膽管炎、急性胰腺炎。其注意事項:①術中避免過多擠壓、碎石等有損膽管內膜的操作,盡可能采用膽道鏡下網籃取石,減輕術后膽管水腫、糜爛;②內支架選用一體化膽道支架(本組所選均為一體化膽道支架)或自制的內支架(將長10~15 cm、直徑3~5 mm的硅膠管相隔1.5 cm交叉剪成側孔,并距頭端1~2 cm每隔0.5 cm呈放射狀間斷縱向剪開管壁1~1.5 cm,制成單向倒勾內置引流管,內支架長度根據膽管位置及放置入腸道長度調節),術中應推注美藍或術中膽道造影以確認內支架通過Oddi括約肌進入十二指腸后再釋放支架。

綜上所述,LCBDE +內支架引流和LCBDE +T管引流術有各自的適應證,只要選擇合適的病例,采用LCBDE +內支架引流術,與LCBDE +T管引流術相比,在住院時間、醫療費用和患者接受程度方面均有較大的優勢。但仍需要大樣本、多中心進一步研究,以期對治療方案進一步完善。

隨著微創外科的不斷發展及腹腔鏡技術的不斷完善,腹腔鏡膽道探查術目前已成為治療肝外膽管結石的常用方法。文獻[1]報道70%~90%的膽囊結石合并肝外膽管結石的治療均可應用三鏡(腹腔鏡、膽道鏡和十二指腸鏡)聯合微創手術完成。湖北醫藥學院附屬人民醫院自2008年6月至2013年6月期間由同一術者采用兩種不同方式完成腹腔鏡膽道探查術治療膽囊結石合并肝外膽管結石患者68例,現就兩種方式的治療效果及臨床價值進行對比分析,報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

68例患者中男28例,女40例;年齡21~79歲,平均58歲。68例患者術前均經腹部B超、CT或MRCP檢查明確診斷為膽囊結石合并肝外膽管結石,均無上腹部手術史及嚴重心、肺、腦等基礎疾病,未合并急性化膿性膽管炎或膽源性胰腺炎,術中經膽道鏡檢查膽總管下段無狹窄,十二指腸乳頭功能良好;同時排除了肝內膽管結石、惡性腫瘤。故68例患者均行腹腔鏡膽囊切除膽總管探查術(LCBDE),其中行LCBDE+內支架引流術22例(支架引流組),行LCBDE+T管引流術46例(T管引流組)。

1.2 手術方法

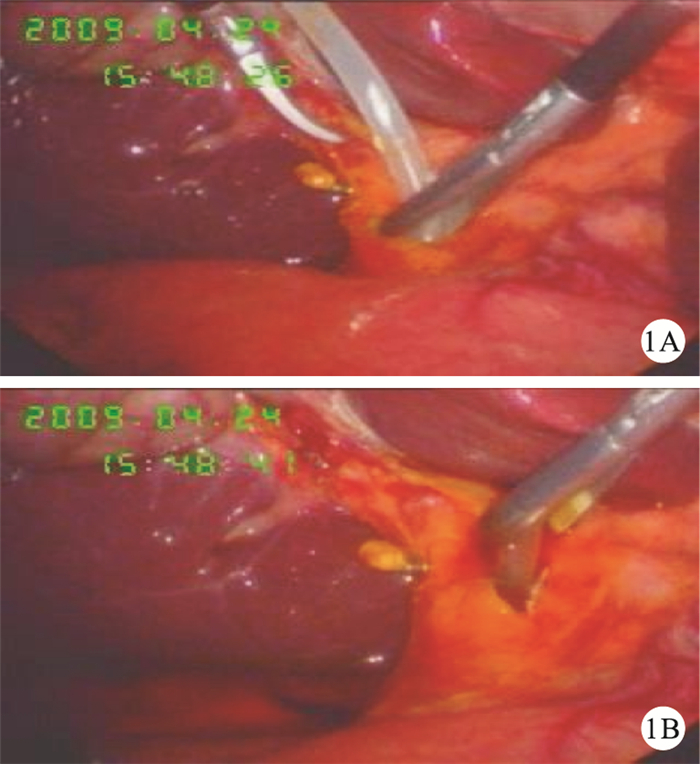

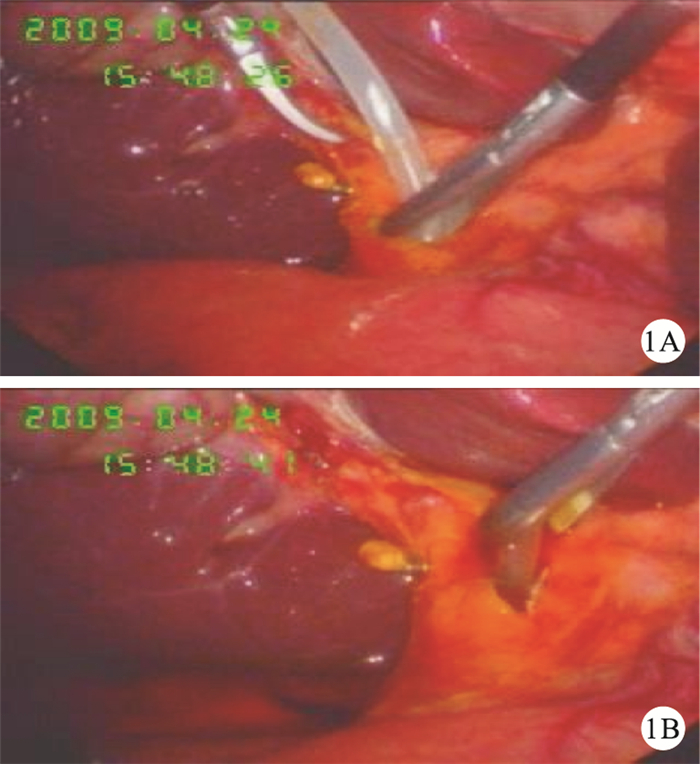

全麻后建立人工氣腹,壓力約12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。患者常規取頭高足低15°~30°左側臥位,采用4孔法。進腹后,分離出膽囊管、膽總管及其匯合部,夾閉并離斷膽囊動脈及膽囊管。逆行游離膽囊至壺腹部(不切除,便于牽引暴露),找到膽總管,分離出膽總管的前壁,用5號輸液器去翼針頭穿刺抽出膽汁后確定膽總管。用腹腔鏡剪縱形切開膽總管前壁約l.0~1.5 cm長(據結石大小而定),用適當壓力(20~30 cm H2O,1 cm H2O=0.098 kPa)注水沖洗、取石鉗聯合膽道鏡網籃取石取出膽總管內結石。如膽管結石嵌頓,可先行等離子體碎石后再用膽道鏡取出。再經膽道鏡探查確認無結石殘留。支架引流組:將BOSTON公司一體化膽道支架(預先防脫內分叉翅修剪掉,便于自動脫落)從膽囊管近斷端切口置入膽總管下端,再在膽道鏡直視下將支架通過膽總管開口送入十二指腸內,回拉感覺阻力明顯后,推注美藍或行膽道造影以確認內支架通過Oddi括約肌進入十二指腸,釋放支架(圖 1)。以可吸收夾夾閉或4-0可吸收縫線一期連續全層鎖邊縫合膽囊管近端,針距和邊距均為1.5~2 mm,紗布擦拭未見膽汁滲漏。T管引流組:在膽總管內放置T管并用4-0可吸收縫線縫合膽總管切口,沖洗膽管未見膽汁溢出。然后離斷剩余膽囊。常規于Winslow孔置引流管1根自右側戳孔處引出,腹腔引流管于術后2~7 d拔除。T管引流組于術后14~21 d行T管造影,若膽管內無殘余結石,術后6~8周拔除T管;如膽管內有殘余結石,則經T管竇道膽道鏡取石。

圖1

示術中放置內支架。1A:經膽總管切口放置內支架;1B:回拉置入的支架

Figure1.

Placement of stents during operation. 1A:Through the common bile duct. incision to place the stent; 1B:Pull back the placed stent

圖1

示術中放置內支架。1A:經膽總管切口放置內支架;1B:回拉置入的支架

Figure1.

Placement of stents during operation. 1A:Through the common bile duct. incision to place the stent; 1B:Pull back the placed stent

1.3 觀察指標及隨訪

為評判2種手術的療效,對2組患者的下列指標進行了對比分析:①術前一般資料,包括性別、年齡、總膽紅素、膽總管直徑及肝外膽管結石數;②手術及手術后情況,包括手術時間、肛門排氣時間、腹腔引流時間、術后住院時間、住院費用、術后膽紅素水平及術后并發癥發生情況。采取專科門診及電話隨訪方式。門診復查肝功能、行B超或MRCP檢查,放置T管者拔管前常規行T管造影。

1.4 統計學方法

采用SPSS 17.0統計軟件。數據以均數±標準差(

2 結果

2.1 2組患者術前情況比較

2組患者術前一般情況比較,差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性(表 1)。

2.2 2組患者手術及術后情況比較

2組患者均順利完成手術,術后恢復順利。支架引流組術后肛門排氣時間、腹腔引流時間、住院時間和住院費用均低于T管引流組(P < 0.05),而手術時間、術后膽紅素水平及術后并發癥發生率2組間比較差異無統計學意義(P > 0.05),見表 2。內支架脫落時間4~14 d,平均7.9 d,隨著糞便排出,無需行特殊處理,無腹痛、腸梗阻、膽瘺、膽管炎、引流管堵塞等術后并發癥出現,有1例支架未自行脫落,1個月后在胃鏡下取出;T管引流組發生2例膽汁漏,經T管負壓引流后自愈。

2.3 隨訪結果

2組患者術后均獲得隨訪,隨訪時間6~12個月,平均9.2個月;隨訪期內無膽管結石復發、膽管炎、膽管狹窄、胰腺炎等并發癥發生。

3 討論

腹腔鏡治療膽囊結石合并肝外膽管結石的方法較多,隨著微創技術的發展與成熟,腹腔鏡治療膽囊結石合并肝外膽管結石已逐漸取代以往的開腹手術[2]。腹腔鏡手術可分為腹腔鏡膽囊切除術+內鏡逆行胰膽管造影+內鏡下括約肌切開取石術(LC+EST)、LCBDE一期縫合術和LCBDE +T管引流術。LC+EST的優點是膽管結石清除率高,必要時可重復取石。但LC和EST是兩個獨立的操作過程,相對增加了患者的痛苦,延長患者住院時間;同時還必須防治EST可能導致的出血、十二指腸穿孔、急性胰腺炎等嚴重并發癥[3],且EST有可能破壞Oddi括約肌結構、影響括約肌功能,導致十二指腸內容物反流入膽管,從而增加膽道感染、膽管結石復發、膽管癌等遠期并發癥[4];另外,EST術中無膽道鏡進行膽總管直視探查,膽總管有可能存在殘余結石,需要反復取石[5]。故應謹慎采用。

隨著腹腔鏡技術的不斷完善,LCBDE因其創傷小、痛苦少、手術成功率高、術后并發癥少等優勢已得到廣泛認可,是治療膽囊結石合并肝外膽管結石的理想方案[6-8]。但單純一期縫合因膽總管切口較長,縫合組織較多,相對增加膽管狹窄及膽瘺的發生率,特別對膽管較細者發生率更高。而有著較寬手術適應證的T管引流術[9-10]不僅可減輕膽總管下端壓力及Oddi括約肌水腫,減少膽管梗阻導致的膽汁漏,同時也保留通道便于殘余結石經竇道取出。但放置T管會引起膽汁大量流失、住院時間延長、留置T管致生活不便、住院費用增加等問題,T管放置過久有可能引起膽道感染、誘發結石、膽道出血、壞死、狹窄等并發癥發生[11-13]。本組病例中支架引流組所采用的LCBDE +內支架引流既能夠有效減低膽管內壓力,又能對膽管起到一定的支撐作用,減少了膽瘺、膽管狹窄等并發癥的發生,以及因帶T管患者由于護理不當所致的T管滑脫、膽管炎、出血及拔管后發生膽汁性腹膜炎的風險,較T管引流具有一定優勢,與其他學者[14-18]報道的一致。

為了充分引流腹腔積液、積血,往往常規放置腹腔引流管。近年有研究[19]表明,腹部術后常規預防性留置腹腔引流管無必要,甚至有害。引流管作為異物刺激造成反應性滲出增多、拔引流管后形成腔隙殘留,為細菌進入腹腔提供了通道,引流液還可通過腹壁組織間隙污染戳口[20-21]。因此,術后留置腹腔引流管及T管可增加膈下積液、膈下感染及腸粘連的發生率[22-24]。長期T管引流導致膽汁丟失過多,從而影響患者術后的進食、維生素的吸收、腸蠕動減緩,導致貧血、營養障礙,不利于患者的術后恢復[25-26]。因此,引流管應盡早拔除,引流管在引流液停止24 h后拔除,一般為術后2~5 d,拔管前需超聲檢查有無腹腔積液,并確認無出血及膽汁漏[27]。本組病例內支架組因無T管,相對減少了引流管對腹腔的干擾,加之能夠維持膽紅素的腸肝循環,可能與該組肛門通氣時間及腹腔引流管拔管時間縮短有一定相關性,需要進一步證實。

本研究通過對LCBDE +內支架引流和LCBDE +T管引流兩種手術方式臨床效果的分析發現,兩種手術在手術時間、術后膽紅素水平及手術并發癥方面差異無統計學意義;與LCBDE +T管引流術相比較,LCBDE +內支架引流術并未增加膽瘺、膽管殘余結石、膽管狹窄等風險,反而縮短了肛門排氣時間、腹腔引流時間及術后住院時間,降低了住院費用,減少了術后膽汁的丟失,促進患者快速康復,加快了床位周轉,提高了衛生資源的利用率。

LCBDE +內支架引流術,根據筆者經驗,其適應證如下:①肝外膽管直徑>0.5 cm,膽總管遠端通暢,十二指腸乳頭開閉良好(足夠內支架通過);②肝內膽管無結石,并確保術中取凈結石;③排除膽管惡性疾病、急性化膿性膽管炎、急性胰腺炎。其注意事項:①術中避免過多擠壓、碎石等有損膽管內膜的操作,盡可能采用膽道鏡下網籃取石,減輕術后膽管水腫、糜爛;②內支架選用一體化膽道支架(本組所選均為一體化膽道支架)或自制的內支架(將長10~15 cm、直徑3~5 mm的硅膠管相隔1.5 cm交叉剪成側孔,并距頭端1~2 cm每隔0.5 cm呈放射狀間斷縱向剪開管壁1~1.5 cm,制成單向倒勾內置引流管,內支架長度根據膽管位置及放置入腸道長度調節),術中應推注美藍或術中膽道造影以確認內支架通過Oddi括約肌進入十二指腸后再釋放支架。

綜上所述,LCBDE +內支架引流和LCBDE +T管引流術有各自的適應證,只要選擇合適的病例,采用LCBDE +內支架引流術,與LCBDE +T管引流術相比,在住院時間、醫療費用和患者接受程度方面均有較大的優勢。但仍需要大樣本、多中心進一步研究,以期對治療方案進一步完善。