引用本文: 張文超, 程若川, 刁暢. 犬喉返神經及喉外分支的精細化解剖. 中國普外基礎與臨床雜志, 2023, 30(11): 1319-1322. doi: 10.7507/1007-9424.202308034 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

喉返神經(recurrent laryngeal nerve,RLN)起源于同側迷走神經,兩側解剖略有不同,右側 RLN 在右鎖骨下動脈前方由右側迷走神經分出向下,并勾繞鎖骨下動脈;左側RLN在主動脈弓前由左側迷走神經分出,勾繞主動脈弓;兩側 RLN 分別沿同側氣管食管溝上行,在環甲關節后方入喉。 RLN 損傷表現為術后聲音嘶啞,嚴重者出現呼吸困難甚至窒息死亡,因此術中保護RLN一直是甲狀腺外科領域關注的熱點。 據文獻[1-2]報道,甲狀腺切除術中 RLN 損傷率為 0.5%~8%。 通過術中對RLN的全程顯露,術中神經監測技術的應用,手術入路選擇等技術手段,有經驗的甲狀腺外科醫師可以將術后暫時性和永久性 RLN 損傷率控制在 0.58%和 0.0%的較低水平[3-4]。但部分醫生對 RLN 分支的概念混淆,對其形態和功能的認識不清。RLN的分支包括喉外分支(extra-laryngeal branch,ELB)及喉支[5]。其中喉支是 RLN 在入喉前發出支配喉部肌肉及聲帶運動的神經分支,特點是入喉,大部分喉支分為前、后2支。而 ELB 是指 RLN 主干在上升入喉過程中,從主干上發支,向內、外側或向后方走行,呈“樹枝形”分布,部分分支分布到氣管、食管,部分分支與交感神經、喉上神經或分支與分支之間相互吻合形成復雜多變的 Galen’s 袢型交通,其中支配氣管和食管的細小分支稱為氣管支和食管支,其共同特點是不入喉[6]。 臨床醫生對術中是否保留 ELB 存有較大爭議。本研究通過對犬 RLN 及 ELB 進行精細化解剖,觀察 RLN 及ELB 的變異、數量、走行等形態學特征,為 ELB 損傷模型的建立及功能學研究提供解剖基礎。

1 材料與方法

1.1 實驗動物

選取成年健康比格犬 6 只,均由昆明醫科大學實驗動物中心提供 [實驗動物使用許可證編號:SYXK(滇) 2020-0006]。體質量 10.5~12.4 kg,平均體質量為 11.517 kg。在溫度、濕度和光照可控的動物房中飼養,給予自由攝水和標準飲食。

1.2 麻醉方法

采用5%戍巴比妥鈉靜脈注射麻醉,劑量為 40~50 mg/kg,術中視情況追加適量麻醉藥物。

1.3 解剖

麻醉成功后常規消毒鋪巾,取頸部正中切口,切開皮膚、皮下脂肪及頸外側肌群,解剖比格犬的甲狀腺及 RLN。以雙側 RLN 為中心,順其走行,打開氣管前筋膜,從 RLN 胸廓入口處仔細解剖至入喉處,全程完整地解剖出頸段 RLN 及ELB ,完成數據收集后逐層縫合切口。

1.4 數據收集

① 觀察比格犬的甲狀腺位置、大小及形態,以及RLN 和 ELB 的形態學特征。② 測量RLN 及 ELB 的長度: 用 1 號絲線復制 RLN 及 ELB 在頸部的走行,用標準卡尺測量二者的長度、RLN 內外支分支部位距胸廓入口的長度以及RLN 內外支匯合部位距 RLN 入喉處的長度。③ 記錄 ELB 的出現率、數量、走行形態及其與氣管、食管和周圍血管的關系。

1.5 統計學方法

采用SPSS 26.0 統計學軟件進行分析。首先對計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗,符合正態分布的數據用均數±標準差(x±s)表示。計數資料采用頻數和百分比(%)描述。

2 結果

2.1 甲狀腺的位置、大小及形態

比格犬的甲狀腺位于甲狀軟骨平面,體積較小,左、右兩側葉分離,無明確峽部,與甲狀軟骨及氣管之間僅有一層疏松的結締組織,被氣管前筋膜包裹緊緊貼附在兩側帶狀肌上,呈長梭形。

2.2 RLN的位置及走行特征

6 只比格犬(12 側)的RLN解剖結果顯示:RLN主干走行于氣管前筋膜及椎前筋膜之間,并在環甲關節后方入喉。有 9 側的 RLN 主干在距胸廓入口 (3.0±2.0 )cm 處分出內、外2支,其中內支略細于外支;在距 RLN 入喉部 (2.7±1.2) cm 處,內、外2支匯合上行,形成“環狀”吻合。RLN主干的內、外支之間偶可見交通支相連。另外3 側的RLN主干在上行過程中直接分支支配頸段食管及氣管。

2.3 ELB出現率、數量及走行形態

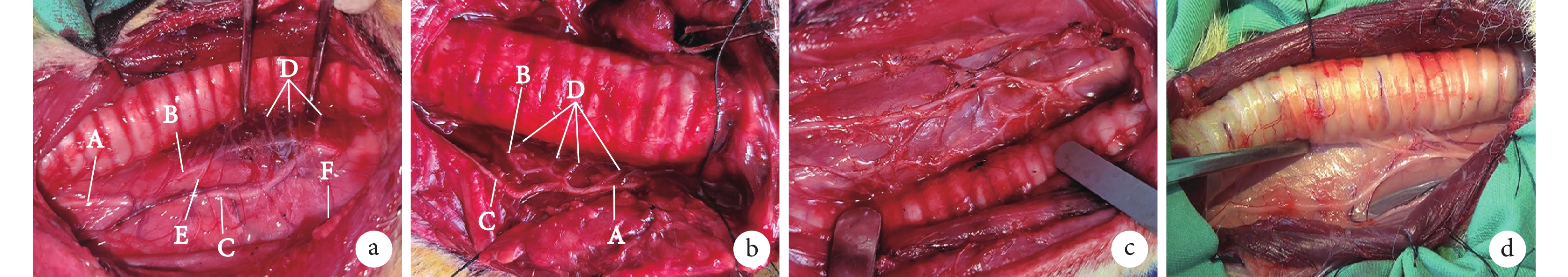

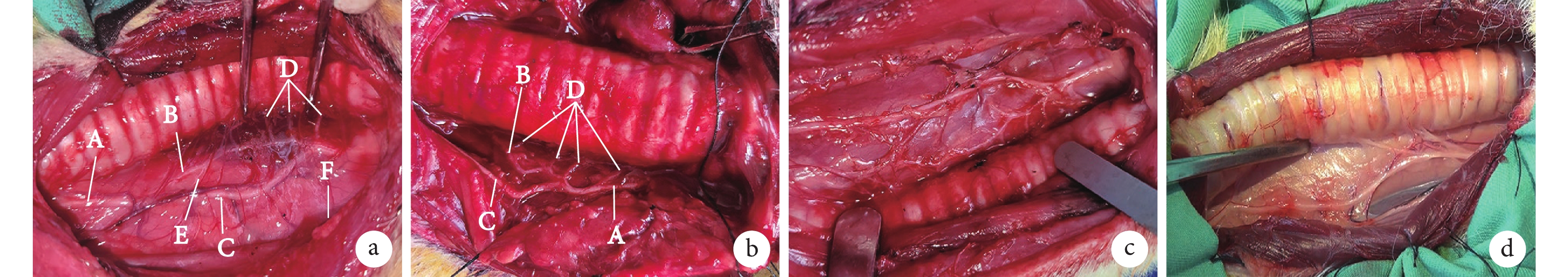

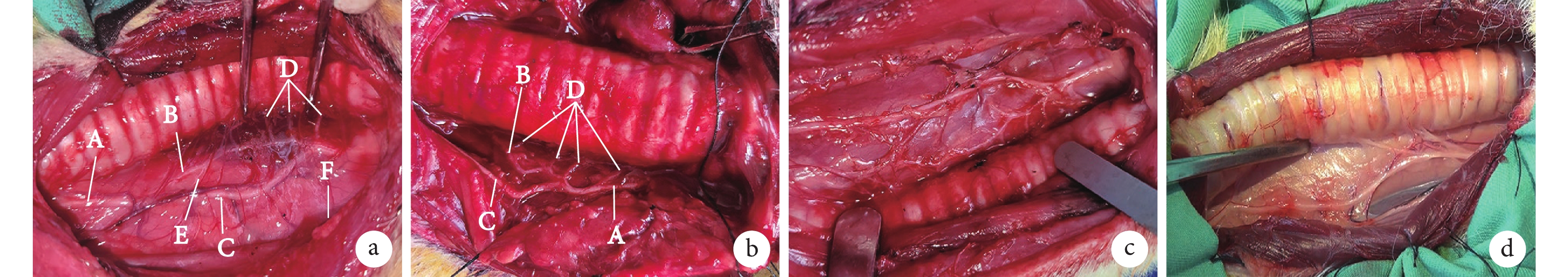

6 只比格犬共解剖出 48 條ELB,其中左側26條,右側22條。12 側 RLN 均有ELB分出,ELB 出現率為 100%。有 1 條ELB者占 8.3%(1 側),有 2 條ELB者占 8.3%(1 側),有 3 條ELB者占 16.7%(2 側),有 4 條ELB者占 41.7%(5 側),有 5 條ELB者占 8.3%(1 側),有 7 條ELB者占 16.7%(2 側)。每側RLN的 ELB 數量為 1~7 條。 RLN 主干或主干內支在上行過程中不斷向內側及后方發出多支相互平行的食管支及氣管支,呈“梯形”分布(圖1a和1b)。

圖1

示術中解剖所見的RLN及ELB的分布情況以及與食管表面血管的關系

圖1

示術中解剖所見的RLN及ELB的分布情況以及與食管表面血管的關系

a、b:示RLN 主干內支與外支形成“環狀”吻合,食管支和氣管支由 RLN 主干或主干內支發出,呈“梯形”分布;RLN 主干內外支之間可見交通支相連;A:RLN 主干;B:RLN 主干內支;C:RLN 主干外支;D:ELB;E:交通支;F:甲狀腺。c、d:見RLN 與 ELB 走行在氣管前筋膜及椎前筋膜之間的相對平面區域,ELB 與食管表面血管的關系呈相互伴行、交叉關系;因動物在手術中意外死亡,導致術野表現較為蒼白(d)

2.4 RLN主干ELB的長度以及RLN頸部首支分支發支部位

左、右側RLN主干長度,主干內支長度, ELB 長度和ELB首支發支部位距胸廓入口處長度的解剖學數據見表1,由表1可見,左、右側RLN主干長度,RLN主干內支長度,ELB長度,以及首支ELB分支部位距胸廓入口長度相近。

±s,n=6,cm)

±s,n=6,cm)

2.5 RLN及ELB與甲狀腺和周圍血管的關系

在48 條ELB中有38 條(79.2%)ELB 發支部位位于甲狀腺下極平面以下;ELB 多與食管外膜表面“匍匐”走行的甲狀腺下動靜脈的二、三級分支(即食管肌層血管)伴行或相互勾繞(圖1c和1d)。

3 討論

20 世紀中葉 Gregg[7] 在1篇關于 669 條RLN 的 meta 分析中首次提及“ELB”出現率為 61.3%。 關于 ELB 出現率多年來一直存在爭議,報道的出現率從5.3%~100%不等[8-13]。結果差異巨大的主要原因是對“ELB”定義混淆不清,把 RLN 主干的變異和 ELB 混為一談。大部分國內文獻所提及的“ELB”是指 RLN 主干(喉支)的一種變異形式,而非本研究中的 ELB。Liebermann-Meffert 等[14]的人尸體解剖結果表明,左側 RLN 有 2~7 條食管支,1~5 條氣管支;右側 RLN 有 5~11 條食管支,3~8 條氣管支;部分 RLN 在上行過程中可發出分支直接進入甲狀腺腺體內。筆者所在團隊的另一項對人 ELB 的研究結果[10]顯示:ELB 出現率為 100%,ELB的形態、走行、數目以及分支部位形式多樣,存在顯著的個體化差異,總體而言,ELB 并非排列在同一層面,而是呈立體狀,在一個三維空間里穿梭于中央區淋巴脂肪組織中,并和甲狀腺下動脈的二、三級分支和甲狀腺下靜脈的多個屬支之間相互勾繞。

在設計RLN相關動物實驗時,犬常常被作為實驗研究對象。犬在頸部解剖、RLN解剖和生理學方面與人類相似[15-16],可以準確地模擬人類 RLN,且犬類頸部細長,RLN 相對較為粗大,是RLN研究模型最理想的實驗動物。本研究結果顯示所有比格犬的 RLN 均有 ELB 發出,出現率為 100%,這與趙俊等[6]的研究結果一致,說明 ELB 廣泛存在于甲狀腺術區。本研究中 ELB 的數量為每側 1~7 條,而趙俊等[6]在尸體犬研究中犬的 ELB 數量多為 4~10條。 本研究比格犬的 ELB 數量較少的主要原因可能是由于本實驗為活體動物,解剖過程中術區出血、組織水腫等會干擾解剖,影響神經顯露。一項關于 RLN 解剖變異的 meta 分析結果[17]顯示,尸體研究和活體研究之間的 ELB 出現率分別為 73.3%和 39.2%,存在顯著差異,也證明了這一推斷的可能性。

ELB解剖極其復雜,分支細小,數量較多,潛行于中央區淋巴脂肪組織中。如果要保留這些 ELB,外科醫生就得在神經和血管分支形成的網狀結構內進行“鏤空式”骨骼化精細操作,不僅增加了手術時間,還需術者具備高超的手術技巧和追求完美的匠心精神,稍有不慎,反而會傷及RLN 主干以及甲狀旁腺血管,或者將保留到最后階段的 ELB 損傷而前功盡棄。加之目前 ELB 功能不明,因此大部分醫生在行甲狀腺癌根治術中央區淋巴結清掃過程中不保留 ELB。然而,ELB 是 RLN 最常見的一類自然變異,“存在即為合理”,ELB 應該有其不為人知的功能。目前關于食管支和氣管支的功能學研究很少,僅有個別研究認為RLN食管支損傷將會導致術后吞咽困難[18-19],更多的推斷是來自于臨床上的感受和經驗。甲狀腺癌患者術后,雖然患者聲音完好,但較其他全麻手術更易出現吞咽不適或困難、咽喉部異物感、咳嗽、痰多等癥狀,這可能與術中未常規保留 ELB 有關,ELB 可能參與了部分消化道功能和氣管壁黏膜纖毛上皮及杯狀細胞的運動和分泌。 此外,臨床上 RLN 損傷患者常常伴隨有喉上神經損傷癥狀,如飲水嗆咳,這表明 ELB 與喉上神經之間可能存在交通吻合。黃小勇等[20]通過 18 例尸體對人食管壁內神經的分布特點進行了研究,認為雙側 RLN 均有食管支,平行走行至頸段及胸上段食管壁并進入壁內,進入壁內后可再次發出次級分支,分支間相互吻合成網狀吻合交通。Dia等[21]的研究顯示了由 RLN 發出的食管支與氣管支之間也存在吻合。提示食管支可能通過食管肌間神經叢參與頸段食管的生理功能,實現對食管下段壓力的調節。RLN氣管支通過調節氣管平滑肌的收縮,以適應不同的生理需要。 此外,氣管支還通過調節氣管黏液腺分泌來保持氣管表面黏膜的清潔、溫度及濕度平衡,進一步維持正常呼吸功能。術中應盡可能地保留氣管支和食管支,可以降低術后并發癥發生的風險,這對保護患者的食管及氣管功能可能是必要的。

通過本研究,我們大致認識到 RLN 及 ELB 的解剖學特點。但是由于本實驗比格犬數量較少,活體動物實驗因術中出血等因素對實驗結果產生干擾,后續將繼續擴大樣本量建立ELB損傷模型并結合術中神經監測技術進行進一步研究,以確定ELB的具體功能。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者聲明無利益沖突。

作者貢獻聲明:張文超負責實驗設計、動物實驗、文章撰寫、數據統計分析及作圖;程若川負責數據整理、研究指導和論文審閱;刁暢負責實驗設計、動物實驗、研究指導、論文審閱及經費支持。

倫理聲明:本研究通過了昆明醫科大學動物實驗倫理審查委員會的審批,批文編號:KMMU20220772。

喉返神經(recurrent laryngeal nerve,RLN)起源于同側迷走神經,兩側解剖略有不同,右側 RLN 在右鎖骨下動脈前方由右側迷走神經分出向下,并勾繞鎖骨下動脈;左側RLN在主動脈弓前由左側迷走神經分出,勾繞主動脈弓;兩側 RLN 分別沿同側氣管食管溝上行,在環甲關節后方入喉。 RLN 損傷表現為術后聲音嘶啞,嚴重者出現呼吸困難甚至窒息死亡,因此術中保護RLN一直是甲狀腺外科領域關注的熱點。 據文獻[1-2]報道,甲狀腺切除術中 RLN 損傷率為 0.5%~8%。 通過術中對RLN的全程顯露,術中神經監測技術的應用,手術入路選擇等技術手段,有經驗的甲狀腺外科醫師可以將術后暫時性和永久性 RLN 損傷率控制在 0.58%和 0.0%的較低水平[3-4]。但部分醫生對 RLN 分支的概念混淆,對其形態和功能的認識不清。RLN的分支包括喉外分支(extra-laryngeal branch,ELB)及喉支[5]。其中喉支是 RLN 在入喉前發出支配喉部肌肉及聲帶運動的神經分支,特點是入喉,大部分喉支分為前、后2支。而 ELB 是指 RLN 主干在上升入喉過程中,從主干上發支,向內、外側或向后方走行,呈“樹枝形”分布,部分分支分布到氣管、食管,部分分支與交感神經、喉上神經或分支與分支之間相互吻合形成復雜多變的 Galen’s 袢型交通,其中支配氣管和食管的細小分支稱為氣管支和食管支,其共同特點是不入喉[6]。 臨床醫生對術中是否保留 ELB 存有較大爭議。本研究通過對犬 RLN 及 ELB 進行精細化解剖,觀察 RLN 及ELB 的變異、數量、走行等形態學特征,為 ELB 損傷模型的建立及功能學研究提供解剖基礎。

1 材料與方法

1.1 實驗動物

選取成年健康比格犬 6 只,均由昆明醫科大學實驗動物中心提供 [實驗動物使用許可證編號:SYXK(滇) 2020-0006]。體質量 10.5~12.4 kg,平均體質量為 11.517 kg。在溫度、濕度和光照可控的動物房中飼養,給予自由攝水和標準飲食。

1.2 麻醉方法

采用5%戍巴比妥鈉靜脈注射麻醉,劑量為 40~50 mg/kg,術中視情況追加適量麻醉藥物。

1.3 解剖

麻醉成功后常規消毒鋪巾,取頸部正中切口,切開皮膚、皮下脂肪及頸外側肌群,解剖比格犬的甲狀腺及 RLN。以雙側 RLN 為中心,順其走行,打開氣管前筋膜,從 RLN 胸廓入口處仔細解剖至入喉處,全程完整地解剖出頸段 RLN 及ELB ,完成數據收集后逐層縫合切口。

1.4 數據收集

① 觀察比格犬的甲狀腺位置、大小及形態,以及RLN 和 ELB 的形態學特征。② 測量RLN 及 ELB 的長度: 用 1 號絲線復制 RLN 及 ELB 在頸部的走行,用標準卡尺測量二者的長度、RLN 內外支分支部位距胸廓入口的長度以及RLN 內外支匯合部位距 RLN 入喉處的長度。③ 記錄 ELB 的出現率、數量、走行形態及其與氣管、食管和周圍血管的關系。

1.5 統計學方法

采用SPSS 26.0 統計學軟件進行分析。首先對計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗,符合正態分布的數據用均數±標準差(x±s)表示。計數資料采用頻數和百分比(%)描述。

2 結果

2.1 甲狀腺的位置、大小及形態

比格犬的甲狀腺位于甲狀軟骨平面,體積較小,左、右兩側葉分離,無明確峽部,與甲狀軟骨及氣管之間僅有一層疏松的結締組織,被氣管前筋膜包裹緊緊貼附在兩側帶狀肌上,呈長梭形。

2.2 RLN的位置及走行特征

6 只比格犬(12 側)的RLN解剖結果顯示:RLN主干走行于氣管前筋膜及椎前筋膜之間,并在環甲關節后方入喉。有 9 側的 RLN 主干在距胸廓入口 (3.0±2.0 )cm 處分出內、外2支,其中內支略細于外支;在距 RLN 入喉部 (2.7±1.2) cm 處,內、外2支匯合上行,形成“環狀”吻合。RLN主干的內、外支之間偶可見交通支相連。另外3 側的RLN主干在上行過程中直接分支支配頸段食管及氣管。

2.3 ELB出現率、數量及走行形態

6 只比格犬共解剖出 48 條ELB,其中左側26條,右側22條。12 側 RLN 均有ELB分出,ELB 出現率為 100%。有 1 條ELB者占 8.3%(1 側),有 2 條ELB者占 8.3%(1 側),有 3 條ELB者占 16.7%(2 側),有 4 條ELB者占 41.7%(5 側),有 5 條ELB者占 8.3%(1 側),有 7 條ELB者占 16.7%(2 側)。每側RLN的 ELB 數量為 1~7 條。 RLN 主干或主干內支在上行過程中不斷向內側及后方發出多支相互平行的食管支及氣管支,呈“梯形”分布(圖1a和1b)。

圖1

示術中解剖所見的RLN及ELB的分布情況以及與食管表面血管的關系

圖1

示術中解剖所見的RLN及ELB的分布情況以及與食管表面血管的關系

a、b:示RLN 主干內支與外支形成“環狀”吻合,食管支和氣管支由 RLN 主干或主干內支發出,呈“梯形”分布;RLN 主干內外支之間可見交通支相連;A:RLN 主干;B:RLN 主干內支;C:RLN 主干外支;D:ELB;E:交通支;F:甲狀腺。c、d:見RLN 與 ELB 走行在氣管前筋膜及椎前筋膜之間的相對平面區域,ELB 與食管表面血管的關系呈相互伴行、交叉關系;因動物在手術中意外死亡,導致術野表現較為蒼白(d)

2.4 RLN主干ELB的長度以及RLN頸部首支分支發支部位

左、右側RLN主干長度,主干內支長度, ELB 長度和ELB首支發支部位距胸廓入口處長度的解剖學數據見表1,由表1可見,左、右側RLN主干長度,RLN主干內支長度,ELB長度,以及首支ELB分支部位距胸廓入口長度相近。

±s,n=6,cm)

±s,n=6,cm)

2.5 RLN及ELB與甲狀腺和周圍血管的關系

在48 條ELB中有38 條(79.2%)ELB 發支部位位于甲狀腺下極平面以下;ELB 多與食管外膜表面“匍匐”走行的甲狀腺下動靜脈的二、三級分支(即食管肌層血管)伴行或相互勾繞(圖1c和1d)。

3 討論

20 世紀中葉 Gregg[7] 在1篇關于 669 條RLN 的 meta 分析中首次提及“ELB”出現率為 61.3%。 關于 ELB 出現率多年來一直存在爭議,報道的出現率從5.3%~100%不等[8-13]。結果差異巨大的主要原因是對“ELB”定義混淆不清,把 RLN 主干的變異和 ELB 混為一談。大部分國內文獻所提及的“ELB”是指 RLN 主干(喉支)的一種變異形式,而非本研究中的 ELB。Liebermann-Meffert 等[14]的人尸體解剖結果表明,左側 RLN 有 2~7 條食管支,1~5 條氣管支;右側 RLN 有 5~11 條食管支,3~8 條氣管支;部分 RLN 在上行過程中可發出分支直接進入甲狀腺腺體內。筆者所在團隊的另一項對人 ELB 的研究結果[10]顯示:ELB 出現率為 100%,ELB的形態、走行、數目以及分支部位形式多樣,存在顯著的個體化差異,總體而言,ELB 并非排列在同一層面,而是呈立體狀,在一個三維空間里穿梭于中央區淋巴脂肪組織中,并和甲狀腺下動脈的二、三級分支和甲狀腺下靜脈的多個屬支之間相互勾繞。

在設計RLN相關動物實驗時,犬常常被作為實驗研究對象。犬在頸部解剖、RLN解剖和生理學方面與人類相似[15-16],可以準確地模擬人類 RLN,且犬類頸部細長,RLN 相對較為粗大,是RLN研究模型最理想的實驗動物。本研究結果顯示所有比格犬的 RLN 均有 ELB 發出,出現率為 100%,這與趙俊等[6]的研究結果一致,說明 ELB 廣泛存在于甲狀腺術區。本研究中 ELB 的數量為每側 1~7 條,而趙俊等[6]在尸體犬研究中犬的 ELB 數量多為 4~10條。 本研究比格犬的 ELB 數量較少的主要原因可能是由于本實驗為活體動物,解剖過程中術區出血、組織水腫等會干擾解剖,影響神經顯露。一項關于 RLN 解剖變異的 meta 分析結果[17]顯示,尸體研究和活體研究之間的 ELB 出現率分別為 73.3%和 39.2%,存在顯著差異,也證明了這一推斷的可能性。

ELB解剖極其復雜,分支細小,數量較多,潛行于中央區淋巴脂肪組織中。如果要保留這些 ELB,外科醫生就得在神經和血管分支形成的網狀結構內進行“鏤空式”骨骼化精細操作,不僅增加了手術時間,還需術者具備高超的手術技巧和追求完美的匠心精神,稍有不慎,反而會傷及RLN 主干以及甲狀旁腺血管,或者將保留到最后階段的 ELB 損傷而前功盡棄。加之目前 ELB 功能不明,因此大部分醫生在行甲狀腺癌根治術中央區淋巴結清掃過程中不保留 ELB。然而,ELB 是 RLN 最常見的一類自然變異,“存在即為合理”,ELB 應該有其不為人知的功能。目前關于食管支和氣管支的功能學研究很少,僅有個別研究認為RLN食管支損傷將會導致術后吞咽困難[18-19],更多的推斷是來自于臨床上的感受和經驗。甲狀腺癌患者術后,雖然患者聲音完好,但較其他全麻手術更易出現吞咽不適或困難、咽喉部異物感、咳嗽、痰多等癥狀,這可能與術中未常規保留 ELB 有關,ELB 可能參與了部分消化道功能和氣管壁黏膜纖毛上皮及杯狀細胞的運動和分泌。 此外,臨床上 RLN 損傷患者常常伴隨有喉上神經損傷癥狀,如飲水嗆咳,這表明 ELB 與喉上神經之間可能存在交通吻合。黃小勇等[20]通過 18 例尸體對人食管壁內神經的分布特點進行了研究,認為雙側 RLN 均有食管支,平行走行至頸段及胸上段食管壁并進入壁內,進入壁內后可再次發出次級分支,分支間相互吻合成網狀吻合交通。Dia等[21]的研究顯示了由 RLN 發出的食管支與氣管支之間也存在吻合。提示食管支可能通過食管肌間神經叢參與頸段食管的生理功能,實現對食管下段壓力的調節。RLN氣管支通過調節氣管平滑肌的收縮,以適應不同的生理需要。 此外,氣管支還通過調節氣管黏液腺分泌來保持氣管表面黏膜的清潔、溫度及濕度平衡,進一步維持正常呼吸功能。術中應盡可能地保留氣管支和食管支,可以降低術后并發癥發生的風險,這對保護患者的食管及氣管功能可能是必要的。

通過本研究,我們大致認識到 RLN 及 ELB 的解剖學特點。但是由于本實驗比格犬數量較少,活體動物實驗因術中出血等因素對實驗結果產生干擾,后續將繼續擴大樣本量建立ELB損傷模型并結合術中神經監測技術進行進一步研究,以確定ELB的具體功能。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者聲明無利益沖突。

作者貢獻聲明:張文超負責實驗設計、動物實驗、文章撰寫、數據統計分析及作圖;程若川負責數據整理、研究指導和論文審閱;刁暢負責實驗設計、動物實驗、研究指導、論文審閱及經費支持。

倫理聲明:本研究通過了昆明醫科大學動物實驗倫理審查委員會的審批,批文編號:KMMU20220772。