引用本文: 劉虹, 陳娟, 余慧珍, 王鐵霖, 王彬, 王浩斌, 吳劍. 1例誤診為非哺乳期乳腺炎的原發性乳腺血管肉瘤并文獻復習. 中國普外基礎與臨床雜志, 2023, 30(12): 1488-1492. doi: 10.7507/1007-9424.202308075 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

乳腺原發性血管肉瘤為罕見的乳腺惡性病變,乳腺血管肉瘤分為了原發性血管肉瘤和繼發性血管肉瘤。原發性乳腺血管肉瘤為發生在乳腺實質內的病變,多發生在年輕患者,在乳腺所有的惡性腫瘤中發病率為0.04%[1]。 有研究[2]認為,繼發性乳腺血管肉瘤常發生于乳腺癌放射治療后,中位時間為8.2年,在治療后30年內發病風險持續增加,且腫瘤呈現出更強的侵襲性。乳腺血管肉瘤無特征性的臨床表現,易誤診致延誤治療。筆者現報道1例誤診為非哺乳期乳腺炎的原發性乳腺血管肉瘤患者的診治經過并結合對文獻資料的總結分析,旨在提升臨床對乳腺血管肉瘤的診療水平。

1 病例資料

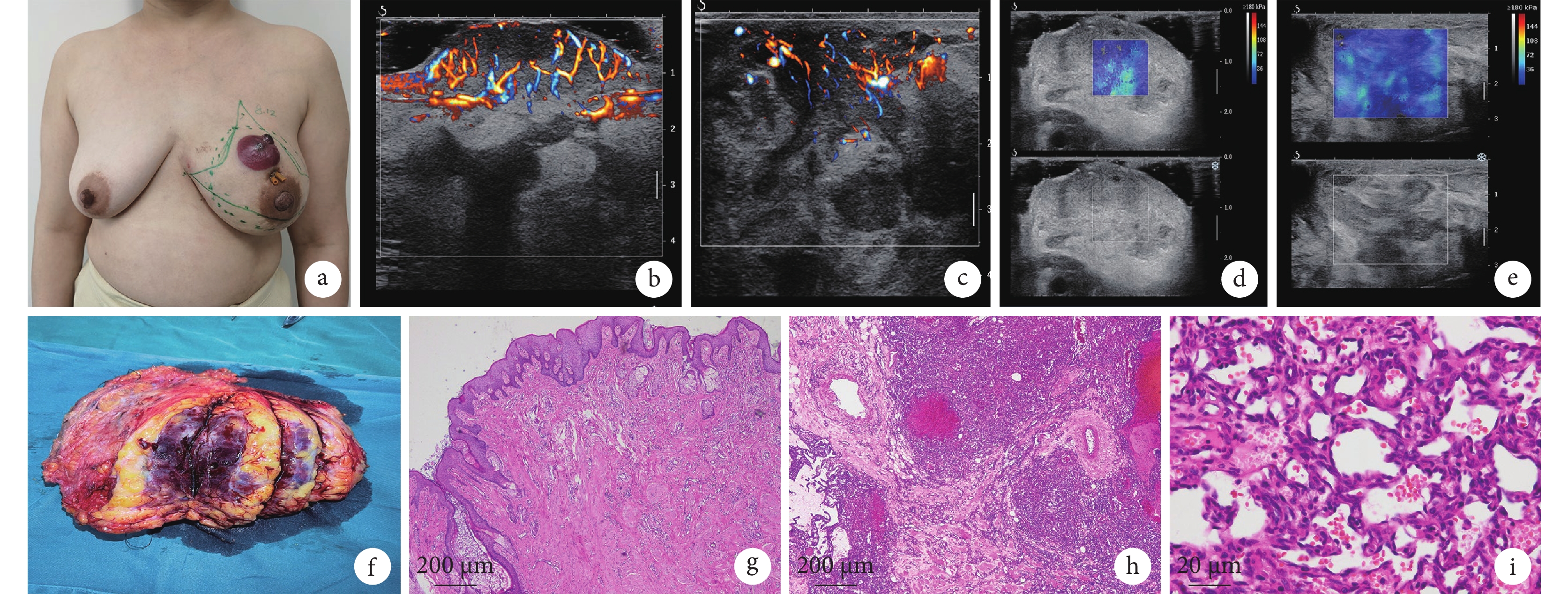

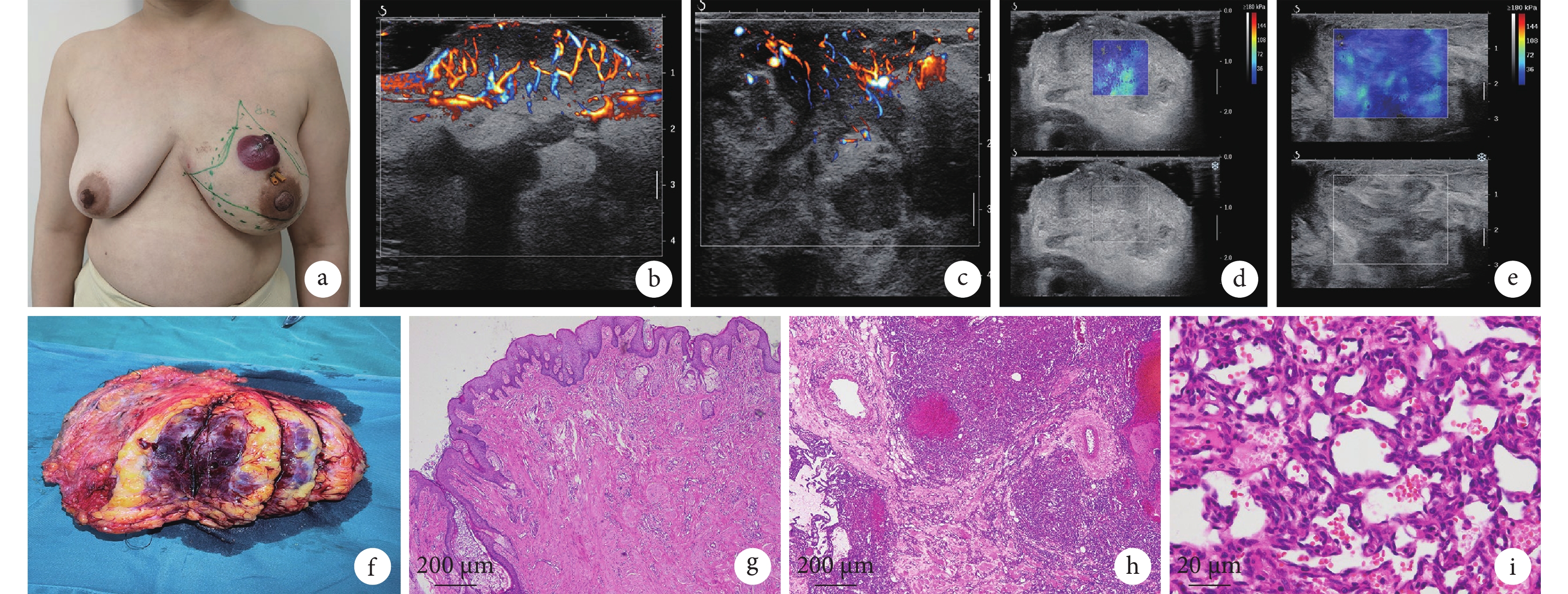

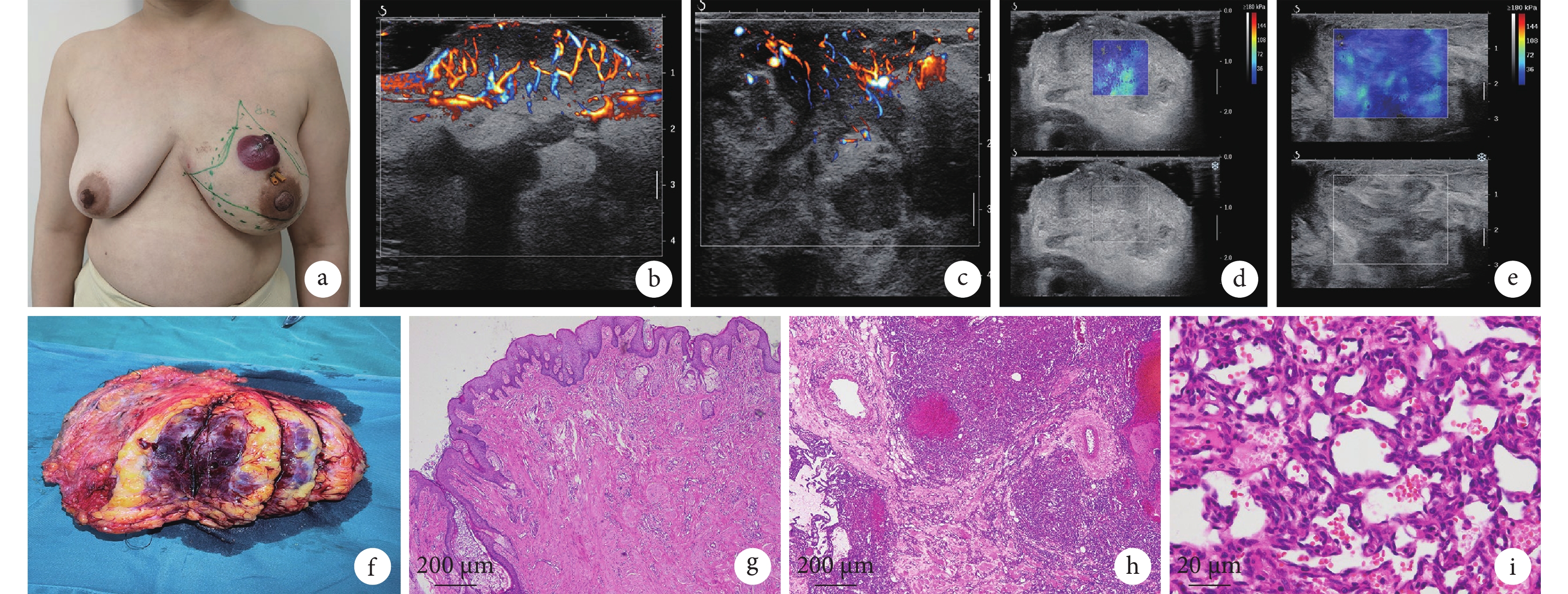

患者,女,34歲,無惡性腫瘤家族史。患者于入院前1+ 年(2021年2月)出現左側乳房隱痛就診于當地醫院,診斷考慮為非哺乳期乳腺炎,予以口服“乳癖消及小金丸”治療1個月后,左側乳房疼痛緩解后停藥。停藥后4個月(2021年7月)再次出現左側乳房腫痛且較前加重,到當地市級醫院就診。查體:左側乳房8~11點處可捫及6 cm×6 cm大質韌包塊,邊界不清,局部有輕壓痛,無紅腫及波動感。行鉬靶X線攝片檢查提示:左乳內份多發局灶不對稱致密影,內下象限后部結構稍扭曲,乳暈皮膚增厚,腋前區淋巴結增大,考慮非哺乳期乳腺炎。行彩超引導下左側乳腺病變區域穿刺活檢術,術后病理結果提示左乳穿刺標本間質內散在較多血管增生及少量淋巴細胞浸潤,局灶血管呈瘤樣增生。給予潑尼松10 mg口服,2次/d,治療2個月后左側乳房脹痛無明顯好轉自行停藥,就診于當地三甲醫院(2022年6月),行彩超檢查提示左側乳腺中央區及7~11點處查見數個減弱回聲區,較大者位于9~11點處,大小為40 mm×16 mm×39 mm,部分區域緊貼皮膚,部分減弱回聲區可見相通;左側乳腺減弱回聲區診斷考慮炎性?BI-RADS 4a類。隨后患者來筆者所在醫院就診。查體:左側乳腺內上象限可捫及范圍為7 cm×6 cm質韌增厚腺體團塊,邊界不清,左側乳腺11點距離乳頭3 cm處皮膚可見青紫點,診斷考慮左側乳腺炎伴少許膿腫形成。遂在彩超引導下行左側乳腺膿腫切開引流置管術(2022年7月)。術中見:左側乳腺10~12點處腺體層中間可見壞死炎性組織,未見明顯膿性分泌物;刮除壞死炎性組織,取部分病灶組織送病理學檢查,病理學檢查結果提示左側乳腺慢性炎癥伴肉芽組織增生。術后2周左側乳腺11點皮膚青紫處逐漸變紅,形成突出于皮膚表面1.5 cm×1.5 cm大隆起樣質軟病變。2周后患者再次到筆者所在醫院復診,查體見左側乳腺11點處皮膚病灶增大為2.5 cm×2.5 cm,質軟,邊界清楚,無壓痛(圖1a)。予以行左乳皮膚腫物穿刺活檢術。術后病理結果顯示:左側穿刺組織查見增生薄壁小血管伴分支、吻合、局部形成不良,向乳腺實質及脂肪組織內穿插、分割生長,傾向乳腺高分化血管肉瘤。

圖1

示患者查體所見、乳腺彩超檢查結果以及手術切除標本大體觀和病理學檢查結果

圖1

示患者查體所見、乳腺彩超檢查結果以及手術切除標本大體觀和病理學檢查結果

a:查體所見原發性乳腺血管肉瘤外觀;b~e:乳腺彩超檢查提示皮膚腫塊(b)和乳腺內病灶(c)血供豐富,皮膚腫塊(d)和乳腺內病灶(e)彈性成像提示腫塊質軟,評分2分;f:手術切除標本大體觀;g~i:病理學檢查結果。皮膚真皮見異型薄壁血管(g,HE ×40);增生血管呈分支、吻合改變,分割正常乳腺組織及周圍脂肪,局部形成不良伴實性區域形成(h,HE ×40);高倍鏡下見血管內皮細胞輕到中度異型(i,HE ×400)

術前輔助檢查:① 乳腺彩超:左側乳腺10~11點處皮膚層探及范圍為3.5 cm×1.9 cm大稍低回聲區,內部回聲不均勻,向腺體層浸潤,邊界不清,左乳腺體層回聲雜亂不均勻,可見多處片狀及多處條狀低回聲區相互交通,脂肪層回聲增強,左側乳腺內探及豐富的血流信號。左側腋窩淋巴結腫大,結構異常(圖1b~1e)。② 胸部CT:見示左側乳腺混雜密度腫物,最大截面為94 mm×54 mm,左側腋窩淋巴結略腫大。③ 乳腺MRI:示左側乳腺增大,皮膚增厚,其內可見團塊狀異常信號影,較大界面范圍為98 mm×55 mm×90 mm大,T1WI呈低信號,T2WI呈混雜高信號,增強掃描呈無均勻強化,動態增強掃描呈持續強化,時間-信號強度曲線示2 min內呈快速強化,流入型曲線。彌散成像示左乳皮下團塊影及內上象限腫塊呈高信號影,左側腋窩淋巴結增大。術前行頭顱CT、胸腹部CT和全身骨掃描未見確切腫瘤轉移。遂在全身麻醉下行左側乳腺單純切除術+左側腋窩前哨淋巴結活檢術(2022年8月15日)。術后病理學檢查結果提示:左側乳腺中分化血管肉瘤、侵及皮膚真皮層,腫瘤大小為8 cm×7 cm×4.8 cm,腫瘤內、外、上、下、基底各個切緣未見腫瘤累及(圖1f~1i)。左側腋窩前哨淋巴結8枚,未見腫瘤累及。免疫組化結果:廣譜細胞角蛋白(–),Bcl-2 (+、局灶),平滑肌特異蛋白(+、個別細胞),黑素瘤相關抗原(–),神經特異性蛋白(–),平滑肌肌動蛋白(+、局部),CD34(+),CD31(+),結蛋白(+),信號轉導和轉錄激活因子6(–),鈣調結合蛋白(+),雌激素受體(–),孕激素受體(–),p53:野生型,Ki-67(+、20%)。

術后患者恢復順利,出院后于外院行白蛋白紫杉醇方案化療6次,化療結束后行左側胸壁放療(總劑量5 000 cGy,共25次)。患者于術后6個月(2023年1月15日)出現腰背部脹痛,復查腹部CT提示子宮后方見大小為65 mm×44 mm囊性密度結節灶,其內可疑少許出血;多個胸腰椎及右側髂骨多發轉移灶并部分病理性骨折。給予地舒單抗治療骨轉移。患者于術后11個月(2023年6月)突發劇烈腹痛伴休克,考慮腹腔內轉移腫瘤破裂大出血,搶救無效死亡。

2 文獻資料

手術為主要的治療方式。51例患者接受手術治療,手術方式:行乳房單純切除術26例,行腫塊切除術2例,行乳房單純切除術+腋窩前哨淋巴結活檢術6例,行乳房單純切除術+腋窩淋巴結清掃術12例,行乳腺部分切除術或保乳切除術4例,侵犯胸大肌行乳房單純切除術+腋窩前哨淋巴結活檢術+胸大小肌切除術1例。5例未報道是否手術。在后續治療中,實施化療24例,未化療7例,行新輔助化療3例,22例未報道是否化療;實施放療15例,未行放療14例,27例未報道是否行放療;行靶向治療3例,行白介素2治療1例,新輔助化療加用普萘洛爾治療1例。隨訪中最短于術后2個月則出現疾病進展,最長隨訪至術后9年;至文獻發表有12例存活,15例死亡(死于全身多處轉移引起的并發癥);6例失訪,23例未報道隨訪結果。

3 討論

3.1 臨床表現

原發性乳腺血管肉瘤無特異性的臨床表現,多表現為單側乳房內呈侵襲性無痛性生長的腫塊,引起乳房皮膚紅斑、青紫,少數表現乳房彌漫性腫大或腫脹[3]。容易誤診,誤診原因中皮膚改變可能被誤認為乳房挫傷引起的瘀血,乳房的腫脹可能被誤認為炎性病變[4],可移動性的包塊可能被誤認為巨大纖維腺瘤[5]。因此需警惕乳房皮膚顏色改變,并對乳腺炎患者治療3周后復查,若提示腫塊增大,建議再次行空芯針穿刺活檢避免誤診[6]。繼發性乳腺血管肉瘤可出現獨特皮膚藍色略帶紫色的多灶性改變,伴皮膚增厚及水腫。當患者有乳腺癌病史且接受過放療,出現持續的藍/紫色皮膚病變時,需警惕放射性血管肉瘤的可能,對皮膚病變的活檢可提供高級別的組織學檢查以明確診斷[7]。

3.2 影像學表現

超聲與乳腺X線攝像均無特異性表現,超聲可顯示為乳腺嚴重的炎性改變,乳腺實質內可見多處液性暗區,皮膚及脂肪層回聲增厚[4]。乳腺X線攝像可顯示乳腺彌漫性不對稱,累及2個或2個象限以上的改變[8],而對比增強乳腺X線攝像可以發現繼發性乳腺血管肉瘤出現的新的皮膚增厚樣改變,為進一步活檢提供依據[9]。MRI在乳腺血管肉瘤診斷中具有重要的意義,主要表現為T1低信號不均一,T2高信號。動態對比增強的特征包括在延遲階段有或沒有沖洗的早期增強,以及一些中心區域沒有增強[10],并可以通過高級別腫瘤的快速強化和洗脫來確定病變范圍[11]。MRI也可能顯示為特發性肉芽腫性乳腺炎的表現,可聯合超聲造影,出現血管肉瘤增強的形態和血流動力學特征[12],可以幫助診斷以避免誤診。

3.3 診斷方式

原發性乳腺血管肉瘤和繼發性乳腺血管肉瘤無明顯組織學差異[13]。血管源性的腫瘤,行空芯針穿刺活檢易出血,可能出現假陰性結果[14],不建議作為血管肉瘤的首選確診方式。而術中冰凍病理活檢也不易區分良性的血管瘤與高分化的血管肉瘤[15]。 若提示為血管源性病變時,需首先警惕血管肉瘤的可能。血管肉瘤可表現為導管周圍血管結構明顯炎癥,呈浸潤性生長模式,但無明顯惡性腫瘤表現,而分化良好的血管區域不易發現[16],是誤診為乳腺炎的重要原因。免疫組化顯示腫瘤細胞主要表達CD31、CD34、Friend白血病整合素1轉錄因子和成紅細胞轉化特異性相關基因,通過上皮和血管內皮標記,能與血管肉瘤樣化生性乳腺癌、惡性黑色素瘤、低分化乳腺癌、惡性分葉狀肉瘤等相鑒別[15, 17]。血管肉瘤在同一個腫瘤中可能存在不同的分級模式,需對整個腫瘤進行明確的分級[18]。

3.4 治療

確診乳腺血管肉瘤后建議盡快手術治療。原發性乳腺血管肉瘤手術方式主要為乳房全切除術和保乳手術,手術中切緣陰性或陽性是影響復發與預后的重要因素[19]。在27例切緣陰性的病例中,切緣 <5 mm的患者局部復發率為33%,高于切緣 ≥5 mm患者的復發率(11%) [20]。兩種術式的無復發存活率和總存活率無統計學差異[21],但沒有足夠的證據推薦保乳手術的常規應用[22]。在制定手術策略時,需考慮血管肉瘤易引起乳房多灶性病變的可能,結合影像學評估以達到完全的切除[23]。馬榕等[24]建議對于原發性乳腺血管肉瘤,首次手術治療至少建議行全乳房切除術,可以最大程度地控制局部復發。Herb等[25]對298例原發性乳腺血管肉瘤進行區域淋巴結評估,其中有15例淋巴結陽性,提示5%的患者可能出現轉移,故腋窩淋巴結清掃不作為常規的手術方式選擇。

是否對乳腺血管肉瘤進行放化療仍存在爭議。分析166例原發性乳腺血管肉瘤患者臨床病理特征與生存情況,發現輔助化療和放療對患者的預后無顯著影響[26],但仍有50%以上的腫瘤學專家建議化療,92%的放射學專家建議放療[27]。初始化療方案建議以紫杉醇和蒽環類為基礎,治療后復發或轉移患者首選吉西他濱[28]。Lewcun等[29]采用阿霉素聯合紫杉醇及順鉑化療方案治療原發性乳腺血管肉瘤,達到病理完全緩解。在1例先后接受了異環磷酰胺聯合表柔比星化療、局部放療、紫杉醇化療后出現胸膜、肝及脾臟轉移的原發性乳腺血管肉瘤,吉西他濱單藥治療4個月后達到臨床完全緩解[30]。 Kronenfeld等[31]對納入的22例Ⅰ ~Ⅲ期原發性乳腺血管肉瘤或繼發性乳腺血管肉瘤患者采用化療、放療和手術結合的多模式治療方案,可獲得長期生存。其中新輔助化療可致病理完全緩解(pathological complete remission, PCR),但PCR的持久性需進一步評估,以了解這些患者的最佳治療方法。對繼發性乳腺血管肉瘤,電化療配合博來霉素可能是一種有效的治療皮膚和皮下腫瘤結節的方法[28, 32]。靶向治療中絡氨酸激酶抑制劑索拉非尼在復發或轉移的血管肉瘤中表現出活性,但淺表型和內臟型血管肉瘤獲益有限,而化療加用貝伐珠單抗的無病生存率(disease-free-survival,DFS)和總生存率(overall survival,OS)無顯著改善,暫不推薦用于治療[33]。皮膚血管肉瘤治療中單用細胞毒性T淋巴細胞相關蛋白4(cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4,CTLA-4)抑制劑達到完全緩解,也確定了靶向免疫治療在血管肉瘤中的應用前景[34]。

3.5 預后

乳腺血管肉瘤侵襲性強,復發率高,預后差,主要通過血行轉移至肝、肺,也可轉移至患側腋窩淋巴結及鎖骨上淋巴結[35]。區域淋巴結陽性的患者表現出更差的生存率[25]。Kim等[36]通過分析15例原發性乳腺血管肉瘤的病理特征,發現低級別患者生存率明顯高于高級別患者,提示組織學分級是可靠的生存預測指標,主要影響DFS,但不能預測OS[37]。高級別腫瘤及腫瘤直徑 >5 cm時,生存結果較差[38]。乳腺癌術后淋巴結水腫不是一個重要的預后因素,但乳腺血管肉瘤出現復發后,距離死亡的時間較短[39]。

3.6 結論

乳腺血管肉瘤模仿了乳腺多種良性疾病的生長模式,輔助檢查也無特征性改變,易誤診誤治。非哺乳期乳腺炎發病率的迅速增加,僅有乳房腫脹或腫塊時易忽略鑒別診斷。本例患者給與抗生素或激素等交替治療后無效,皮膚出現瘀斑應及時調整治療方案;對首次穿刺示局灶血管瘤樣增生應行免疫組化檢查,再次活檢時對膿腫壁壞死組織未充分取樣;腹腔腫物出現后未再次確診并治療,術后存活時間僅10個月。本例患者歷時18個月,經過3家三甲醫院,均初診為非哺乳期乳腺炎,經第3次病理活檢最終確診,也提示臨床醫生對于乳腺血管肉瘤的診治經驗不足。乳腺血管肉瘤惡性程度高,遠期生存率低,結合臨床表現及輔助檢查確診后應盡早治療,以改善預后。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:劉虹和王鐵霖參與病例資料收集和文章撰寫;吳劍、王浩斌和王彬參與手術完成及治療;陳娟參與病理診斷;余慧珍參與超聲診斷。

倫理聲明:本研究已通過成都市第三人民醫院倫理審查委員會的審批,批文編號:成都三院倫2023-S-196。

乳腺原發性血管肉瘤為罕見的乳腺惡性病變,乳腺血管肉瘤分為了原發性血管肉瘤和繼發性血管肉瘤。原發性乳腺血管肉瘤為發生在乳腺實質內的病變,多發生在年輕患者,在乳腺所有的惡性腫瘤中發病率為0.04%[1]。 有研究[2]認為,繼發性乳腺血管肉瘤常發生于乳腺癌放射治療后,中位時間為8.2年,在治療后30年內發病風險持續增加,且腫瘤呈現出更強的侵襲性。乳腺血管肉瘤無特征性的臨床表現,易誤診致延誤治療。筆者現報道1例誤診為非哺乳期乳腺炎的原發性乳腺血管肉瘤患者的診治經過并結合對文獻資料的總結分析,旨在提升臨床對乳腺血管肉瘤的診療水平。

1 病例資料

患者,女,34歲,無惡性腫瘤家族史。患者于入院前1+ 年(2021年2月)出現左側乳房隱痛就診于當地醫院,診斷考慮為非哺乳期乳腺炎,予以口服“乳癖消及小金丸”治療1個月后,左側乳房疼痛緩解后停藥。停藥后4個月(2021年7月)再次出現左側乳房腫痛且較前加重,到當地市級醫院就診。查體:左側乳房8~11點處可捫及6 cm×6 cm大質韌包塊,邊界不清,局部有輕壓痛,無紅腫及波動感。行鉬靶X線攝片檢查提示:左乳內份多發局灶不對稱致密影,內下象限后部結構稍扭曲,乳暈皮膚增厚,腋前區淋巴結增大,考慮非哺乳期乳腺炎。行彩超引導下左側乳腺病變區域穿刺活檢術,術后病理結果提示左乳穿刺標本間質內散在較多血管增生及少量淋巴細胞浸潤,局灶血管呈瘤樣增生。給予潑尼松10 mg口服,2次/d,治療2個月后左側乳房脹痛無明顯好轉自行停藥,就診于當地三甲醫院(2022年6月),行彩超檢查提示左側乳腺中央區及7~11點處查見數個減弱回聲區,較大者位于9~11點處,大小為40 mm×16 mm×39 mm,部分區域緊貼皮膚,部分減弱回聲區可見相通;左側乳腺減弱回聲區診斷考慮炎性?BI-RADS 4a類。隨后患者來筆者所在醫院就診。查體:左側乳腺內上象限可捫及范圍為7 cm×6 cm質韌增厚腺體團塊,邊界不清,左側乳腺11點距離乳頭3 cm處皮膚可見青紫點,診斷考慮左側乳腺炎伴少許膿腫形成。遂在彩超引導下行左側乳腺膿腫切開引流置管術(2022年7月)。術中見:左側乳腺10~12點處腺體層中間可見壞死炎性組織,未見明顯膿性分泌物;刮除壞死炎性組織,取部分病灶組織送病理學檢查,病理學檢查結果提示左側乳腺慢性炎癥伴肉芽組織增生。術后2周左側乳腺11點皮膚青紫處逐漸變紅,形成突出于皮膚表面1.5 cm×1.5 cm大隆起樣質軟病變。2周后患者再次到筆者所在醫院復診,查體見左側乳腺11點處皮膚病灶增大為2.5 cm×2.5 cm,質軟,邊界清楚,無壓痛(圖1a)。予以行左乳皮膚腫物穿刺活檢術。術后病理結果顯示:左側穿刺組織查見增生薄壁小血管伴分支、吻合、局部形成不良,向乳腺實質及脂肪組織內穿插、分割生長,傾向乳腺高分化血管肉瘤。

圖1

示患者查體所見、乳腺彩超檢查結果以及手術切除標本大體觀和病理學檢查結果

圖1

示患者查體所見、乳腺彩超檢查結果以及手術切除標本大體觀和病理學檢查結果

a:查體所見原發性乳腺血管肉瘤外觀;b~e:乳腺彩超檢查提示皮膚腫塊(b)和乳腺內病灶(c)血供豐富,皮膚腫塊(d)和乳腺內病灶(e)彈性成像提示腫塊質軟,評分2分;f:手術切除標本大體觀;g~i:病理學檢查結果。皮膚真皮見異型薄壁血管(g,HE ×40);增生血管呈分支、吻合改變,分割正常乳腺組織及周圍脂肪,局部形成不良伴實性區域形成(h,HE ×40);高倍鏡下見血管內皮細胞輕到中度異型(i,HE ×400)

術前輔助檢查:① 乳腺彩超:左側乳腺10~11點處皮膚層探及范圍為3.5 cm×1.9 cm大稍低回聲區,內部回聲不均勻,向腺體層浸潤,邊界不清,左乳腺體層回聲雜亂不均勻,可見多處片狀及多處條狀低回聲區相互交通,脂肪層回聲增強,左側乳腺內探及豐富的血流信號。左側腋窩淋巴結腫大,結構異常(圖1b~1e)。② 胸部CT:見示左側乳腺混雜密度腫物,最大截面為94 mm×54 mm,左側腋窩淋巴結略腫大。③ 乳腺MRI:示左側乳腺增大,皮膚增厚,其內可見團塊狀異常信號影,較大界面范圍為98 mm×55 mm×90 mm大,T1WI呈低信號,T2WI呈混雜高信號,增強掃描呈無均勻強化,動態增強掃描呈持續強化,時間-信號強度曲線示2 min內呈快速強化,流入型曲線。彌散成像示左乳皮下團塊影及內上象限腫塊呈高信號影,左側腋窩淋巴結增大。術前行頭顱CT、胸腹部CT和全身骨掃描未見確切腫瘤轉移。遂在全身麻醉下行左側乳腺單純切除術+左側腋窩前哨淋巴結活檢術(2022年8月15日)。術后病理學檢查結果提示:左側乳腺中分化血管肉瘤、侵及皮膚真皮層,腫瘤大小為8 cm×7 cm×4.8 cm,腫瘤內、外、上、下、基底各個切緣未見腫瘤累及(圖1f~1i)。左側腋窩前哨淋巴結8枚,未見腫瘤累及。免疫組化結果:廣譜細胞角蛋白(–),Bcl-2 (+、局灶),平滑肌特異蛋白(+、個別細胞),黑素瘤相關抗原(–),神經特異性蛋白(–),平滑肌肌動蛋白(+、局部),CD34(+),CD31(+),結蛋白(+),信號轉導和轉錄激活因子6(–),鈣調結合蛋白(+),雌激素受體(–),孕激素受體(–),p53:野生型,Ki-67(+、20%)。

術后患者恢復順利,出院后于外院行白蛋白紫杉醇方案化療6次,化療結束后行左側胸壁放療(總劑量5 000 cGy,共25次)。患者于術后6個月(2023年1月15日)出現腰背部脹痛,復查腹部CT提示子宮后方見大小為65 mm×44 mm囊性密度結節灶,其內可疑少許出血;多個胸腰椎及右側髂骨多發轉移灶并部分病理性骨折。給予地舒單抗治療骨轉移。患者于術后11個月(2023年6月)突發劇烈腹痛伴休克,考慮腹腔內轉移腫瘤破裂大出血,搶救無效死亡。

2 文獻資料

手術為主要的治療方式。51例患者接受手術治療,手術方式:行乳房單純切除術26例,行腫塊切除術2例,行乳房單純切除術+腋窩前哨淋巴結活檢術6例,行乳房單純切除術+腋窩淋巴結清掃術12例,行乳腺部分切除術或保乳切除術4例,侵犯胸大肌行乳房單純切除術+腋窩前哨淋巴結活檢術+胸大小肌切除術1例。5例未報道是否手術。在后續治療中,實施化療24例,未化療7例,行新輔助化療3例,22例未報道是否化療;實施放療15例,未行放療14例,27例未報道是否行放療;行靶向治療3例,行白介素2治療1例,新輔助化療加用普萘洛爾治療1例。隨訪中最短于術后2個月則出現疾病進展,最長隨訪至術后9年;至文獻發表有12例存活,15例死亡(死于全身多處轉移引起的并發癥);6例失訪,23例未報道隨訪結果。

3 討論

3.1 臨床表現

原發性乳腺血管肉瘤無特異性的臨床表現,多表現為單側乳房內呈侵襲性無痛性生長的腫塊,引起乳房皮膚紅斑、青紫,少數表現乳房彌漫性腫大或腫脹[3]。容易誤診,誤診原因中皮膚改變可能被誤認為乳房挫傷引起的瘀血,乳房的腫脹可能被誤認為炎性病變[4],可移動性的包塊可能被誤認為巨大纖維腺瘤[5]。因此需警惕乳房皮膚顏色改變,并對乳腺炎患者治療3周后復查,若提示腫塊增大,建議再次行空芯針穿刺活檢避免誤診[6]。繼發性乳腺血管肉瘤可出現獨特皮膚藍色略帶紫色的多灶性改變,伴皮膚增厚及水腫。當患者有乳腺癌病史且接受過放療,出現持續的藍/紫色皮膚病變時,需警惕放射性血管肉瘤的可能,對皮膚病變的活檢可提供高級別的組織學檢查以明確診斷[7]。

3.2 影像學表現

超聲與乳腺X線攝像均無特異性表現,超聲可顯示為乳腺嚴重的炎性改變,乳腺實質內可見多處液性暗區,皮膚及脂肪層回聲增厚[4]。乳腺X線攝像可顯示乳腺彌漫性不對稱,累及2個或2個象限以上的改變[8],而對比增強乳腺X線攝像可以發現繼發性乳腺血管肉瘤出現的新的皮膚增厚樣改變,為進一步活檢提供依據[9]。MRI在乳腺血管肉瘤診斷中具有重要的意義,主要表現為T1低信號不均一,T2高信號。動態對比增強的特征包括在延遲階段有或沒有沖洗的早期增強,以及一些中心區域沒有增強[10],并可以通過高級別腫瘤的快速強化和洗脫來確定病變范圍[11]。MRI也可能顯示為特發性肉芽腫性乳腺炎的表現,可聯合超聲造影,出現血管肉瘤增強的形態和血流動力學特征[12],可以幫助診斷以避免誤診。

3.3 診斷方式

原發性乳腺血管肉瘤和繼發性乳腺血管肉瘤無明顯組織學差異[13]。血管源性的腫瘤,行空芯針穿刺活檢易出血,可能出現假陰性結果[14],不建議作為血管肉瘤的首選確診方式。而術中冰凍病理活檢也不易區分良性的血管瘤與高分化的血管肉瘤[15]。 若提示為血管源性病變時,需首先警惕血管肉瘤的可能。血管肉瘤可表現為導管周圍血管結構明顯炎癥,呈浸潤性生長模式,但無明顯惡性腫瘤表現,而分化良好的血管區域不易發現[16],是誤診為乳腺炎的重要原因。免疫組化顯示腫瘤細胞主要表達CD31、CD34、Friend白血病整合素1轉錄因子和成紅細胞轉化特異性相關基因,通過上皮和血管內皮標記,能與血管肉瘤樣化生性乳腺癌、惡性黑色素瘤、低分化乳腺癌、惡性分葉狀肉瘤等相鑒別[15, 17]。血管肉瘤在同一個腫瘤中可能存在不同的分級模式,需對整個腫瘤進行明確的分級[18]。

3.4 治療

確診乳腺血管肉瘤后建議盡快手術治療。原發性乳腺血管肉瘤手術方式主要為乳房全切除術和保乳手術,手術中切緣陰性或陽性是影響復發與預后的重要因素[19]。在27例切緣陰性的病例中,切緣 <5 mm的患者局部復發率為33%,高于切緣 ≥5 mm患者的復發率(11%) [20]。兩種術式的無復發存活率和總存活率無統計學差異[21],但沒有足夠的證據推薦保乳手術的常規應用[22]。在制定手術策略時,需考慮血管肉瘤易引起乳房多灶性病變的可能,結合影像學評估以達到完全的切除[23]。馬榕等[24]建議對于原發性乳腺血管肉瘤,首次手術治療至少建議行全乳房切除術,可以最大程度地控制局部復發。Herb等[25]對298例原發性乳腺血管肉瘤進行區域淋巴結評估,其中有15例淋巴結陽性,提示5%的患者可能出現轉移,故腋窩淋巴結清掃不作為常規的手術方式選擇。

是否對乳腺血管肉瘤進行放化療仍存在爭議。分析166例原發性乳腺血管肉瘤患者臨床病理特征與生存情況,發現輔助化療和放療對患者的預后無顯著影響[26],但仍有50%以上的腫瘤學專家建議化療,92%的放射學專家建議放療[27]。初始化療方案建議以紫杉醇和蒽環類為基礎,治療后復發或轉移患者首選吉西他濱[28]。Lewcun等[29]采用阿霉素聯合紫杉醇及順鉑化療方案治療原發性乳腺血管肉瘤,達到病理完全緩解。在1例先后接受了異環磷酰胺聯合表柔比星化療、局部放療、紫杉醇化療后出現胸膜、肝及脾臟轉移的原發性乳腺血管肉瘤,吉西他濱單藥治療4個月后達到臨床完全緩解[30]。 Kronenfeld等[31]對納入的22例Ⅰ ~Ⅲ期原發性乳腺血管肉瘤或繼發性乳腺血管肉瘤患者采用化療、放療和手術結合的多模式治療方案,可獲得長期生存。其中新輔助化療可致病理完全緩解(pathological complete remission, PCR),但PCR的持久性需進一步評估,以了解這些患者的最佳治療方法。對繼發性乳腺血管肉瘤,電化療配合博來霉素可能是一種有效的治療皮膚和皮下腫瘤結節的方法[28, 32]。靶向治療中絡氨酸激酶抑制劑索拉非尼在復發或轉移的血管肉瘤中表現出活性,但淺表型和內臟型血管肉瘤獲益有限,而化療加用貝伐珠單抗的無病生存率(disease-free-survival,DFS)和總生存率(overall survival,OS)無顯著改善,暫不推薦用于治療[33]。皮膚血管肉瘤治療中單用細胞毒性T淋巴細胞相關蛋白4(cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4,CTLA-4)抑制劑達到完全緩解,也確定了靶向免疫治療在血管肉瘤中的應用前景[34]。

3.5 預后

乳腺血管肉瘤侵襲性強,復發率高,預后差,主要通過血行轉移至肝、肺,也可轉移至患側腋窩淋巴結及鎖骨上淋巴結[35]。區域淋巴結陽性的患者表現出更差的生存率[25]。Kim等[36]通過分析15例原發性乳腺血管肉瘤的病理特征,發現低級別患者生存率明顯高于高級別患者,提示組織學分級是可靠的生存預測指標,主要影響DFS,但不能預測OS[37]。高級別腫瘤及腫瘤直徑 >5 cm時,生存結果較差[38]。乳腺癌術后淋巴結水腫不是一個重要的預后因素,但乳腺血管肉瘤出現復發后,距離死亡的時間較短[39]。

3.6 結論

乳腺血管肉瘤模仿了乳腺多種良性疾病的生長模式,輔助檢查也無特征性改變,易誤診誤治。非哺乳期乳腺炎發病率的迅速增加,僅有乳房腫脹或腫塊時易忽略鑒別診斷。本例患者給與抗生素或激素等交替治療后無效,皮膚出現瘀斑應及時調整治療方案;對首次穿刺示局灶血管瘤樣增生應行免疫組化檢查,再次活檢時對膿腫壁壞死組織未充分取樣;腹腔腫物出現后未再次確診并治療,術后存活時間僅10個月。本例患者歷時18個月,經過3家三甲醫院,均初診為非哺乳期乳腺炎,經第3次病理活檢最終確診,也提示臨床醫生對于乳腺血管肉瘤的診治經驗不足。乳腺血管肉瘤惡性程度高,遠期生存率低,結合臨床表現及輔助檢查確診后應盡早治療,以改善預后。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:劉虹和王鐵霖參與病例資料收集和文章撰寫;吳劍、王浩斌和王彬參與手術完成及治療;陳娟參與病理診斷;余慧珍參與超聲診斷。

倫理聲明:本研究已通過成都市第三人民醫院倫理審查委員會的審批,批文編號:成都三院倫2023-S-196。