原發于膽總管的神經鞘瘤罕見。筆者報道1例術前診斷為膽管囊腺瘤,術后經病理學檢查證實為原發于膽總管的神經鞘瘤,分析其CT和MRI的影像學表現,并簡要闡述膽總管神經鞘瘤的影像相關的解剖與病理基礎,提高臨床及放射科醫師對該病的診斷意識。

引用本文: 李麗萍, 盧春燕. 病例分析:1例膽總管神經鞘瘤影像表現及其解剖與病理基礎. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 24-27. doi: 10.7507/1007-9424.202309035 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

神經鞘瘤是起源于神經髓鞘Schwan細胞的一種神經源性腫瘤,可發生于全身任何神經分布區域,最常見于中樞神經系統、脊柱椎旁、腹腔及腹膜后、四肢等[1]。原發于肝門部膽管的神經鞘瘤非常少見,目前國內外報道多為個案或小樣本數據分析。筆者報道1例經病理學檢查證實為膽總管神經鞘瘤的病例,展示該病例的CT 及MRI影像學表現,并分析它與影像相關的解剖和病理基礎,以提高對肝門部腫瘤的診斷及鑒別能力。

1 患者基本信息

患者,女,50歲,因“檢查發現膽管占位3+ 個月”入住四川大學華西醫院(下文簡稱“我院” )。3+ 個月前患者因呼吸道感染入住當地醫院,檢查發現膽管占位(具體不詳),無皮膚及鞏膜黃染、皮膚瘙癢、發熱、腹痛、惡心、嘔吐等,患者為進一步診治入住我院。患者10年前因子宮肌瘤行子宮次全切除術,其余既往史、外傷史及家族史無特殊。入院后行相關實驗室檢查:肝功能、凝血功能、血常規及腫瘤標志物 [甲胎蛋白、糖類抗原(carbohydrate antigen,CA)125、CA19-9、癌胚抗原] 等均未見異常。進一步行上腹部CT平掃及增強掃描、上腹部MRI平掃+磁共振胰膽管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)+增強掃描。

2 影像征象表現

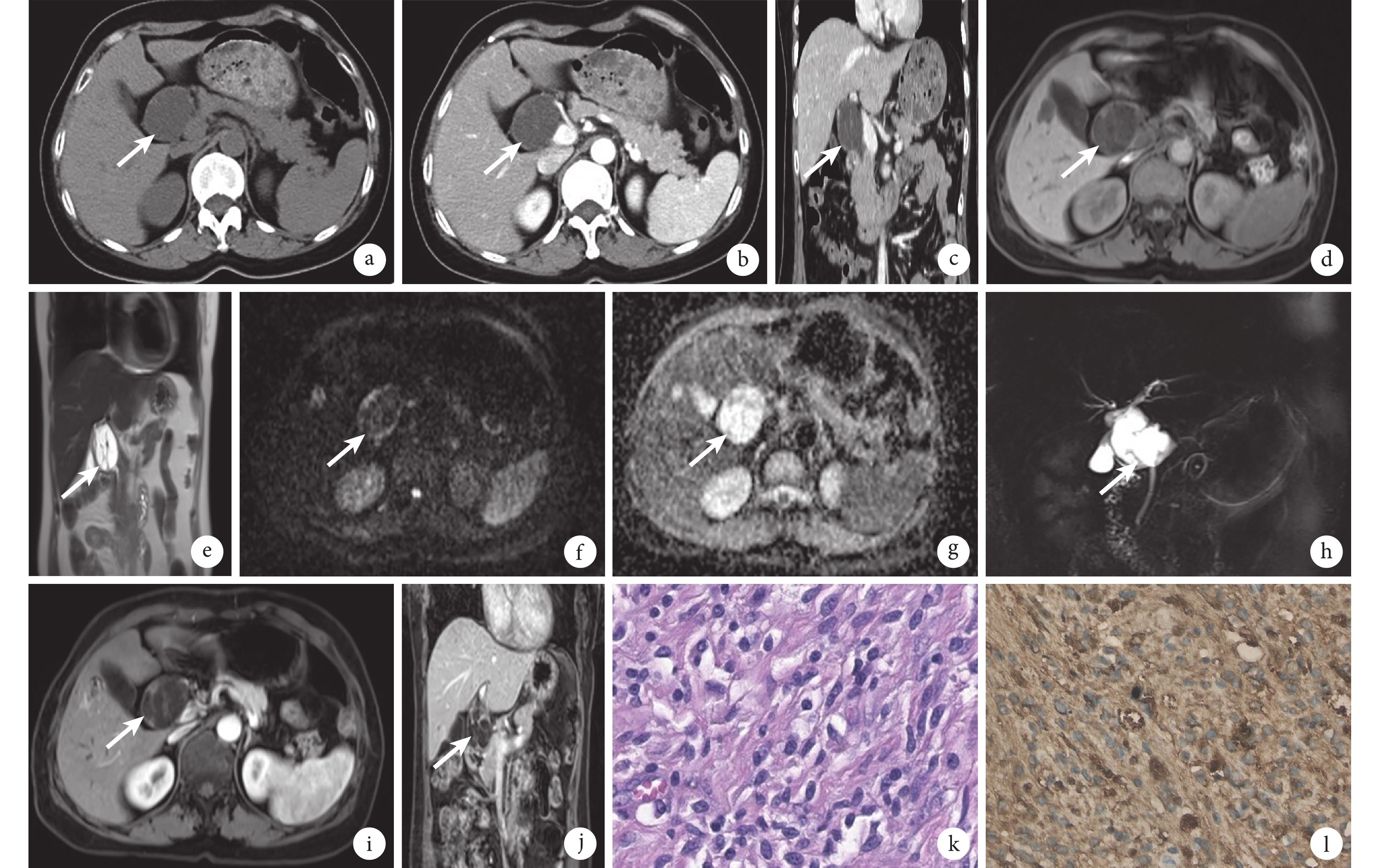

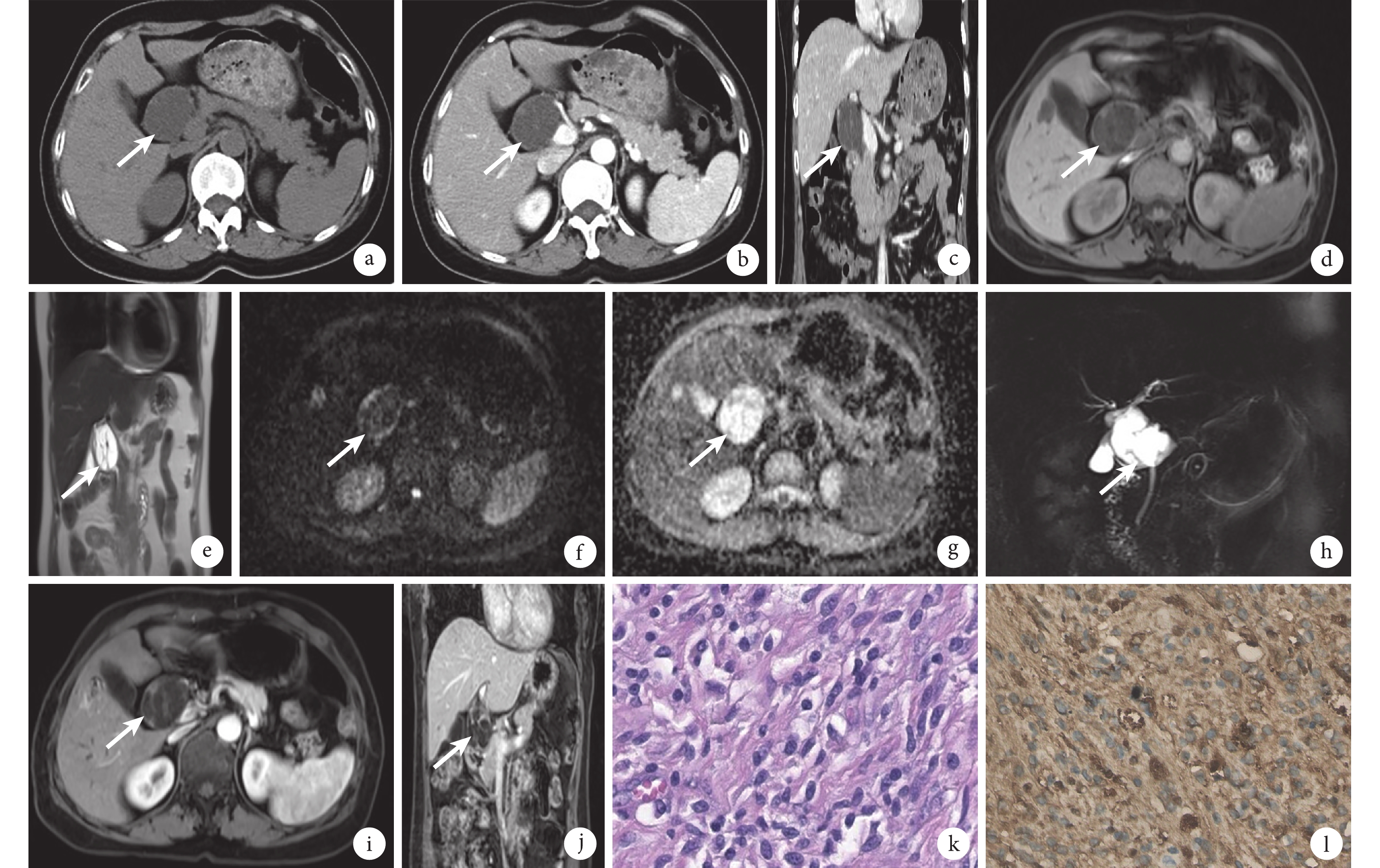

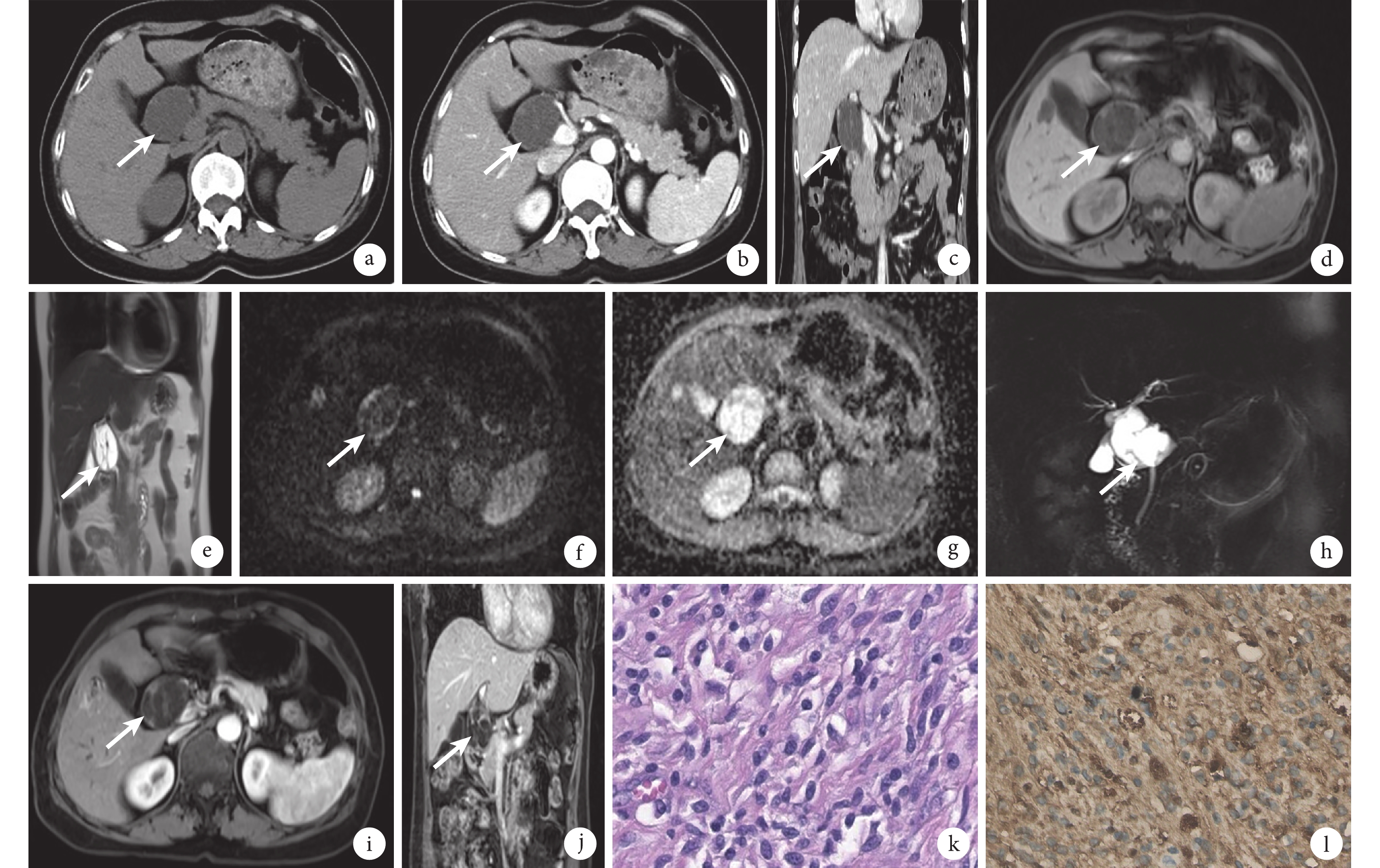

上腹部CT平掃及增強掃描(圖1a~1c):平掃顯示膽總管中上段走行區以低密度為主的腫塊影,邊界清楚,約4.4 cm×3.5 cm大,病灶邊緣密度稍高,CT值為29 HU,病灶內呈囊性低密度;增強掃描動脈期顯示病灶邊緣及分隔輕度強化,平衡期持續漸進性強化,病灶內低密度區無強化;病灶后緣緊貼門靜脈右支,局部管壁欠光滑,肝總動脈受推擠前移,管壁光滑。上腹部MRI平掃及增強掃描(圖1d~1j):肝門部見類橢圓形囊實性腫塊影,邊界清楚,約4.4 cm×3.6 cm大,囊性成分呈T1WI低信號、T2WI高信號,擴散加權成像(diffusion weighted-imaging,DWI)顯示水分子彌散無受限,囊壁、分隔及實性成分呈T1WI等信號、T2WI稍高信號,彌散輕度受限(DWI呈稍高信號,ADC呈稍低信號);增強掃描病灶邊緣、分隔及實性成分持續強化并強化程度逐漸增加,囊性成分無強化,病灶位于膽總管中上段內緣、呈寬基底與其相連并分界不清,膽總管中上段受壓右移變窄、局部顯示不清;MRCP上顯示更為清楚,病灶以上肝內膽管輕度擴張,相鄰肝胃韌帶及肝十二指腸韌帶見4枚輕度增大淋巴結(最大者直徑約1.5 cm)。CT及MRI檢查均考慮為腫瘤病變,囊腺瘤可能。

圖1

示患者術前上腹部CT平掃+增強掃描和上腹部MRI平掃+增強掃描以及術后病理學檢查結果

圖1

示患者術前上腹部CT平掃+增強掃描和上腹部MRI平掃+增強掃描以及術后病理學檢查結果

a~c:術前CT平掃見膽總管上段稍低密度腫塊(a,白箭所指),增強掃描動脈期見腫塊實性成分及分隔輕度強化(b,白箭所指),增強掃描平衡期重建冠狀位見實性成分及分隔強化程度增加(c,白箭所指);d~j:為術前MRI檢查結果,見T1WI呈等及低混雜信號(d,白箭所指),T2WI呈等及高混雜信號(e,白箭所指),DWI(b值800 s/mm2)呈稍高及高混雜信號(f,白箭所指),ADC呈高低混雜信號(g,白箭所指),MRCP顯示腫塊位于膽總管中上段內緣,與之分界不清(h,白箭所指),增強動脈期實性部分及分隔輕度強化(i,白箭所指),延遲期實性部分及分隔強化程度增加(j,白箭所指);k、l:病理學診斷為神經鞘瘤,光鏡下見病灶內富含梭形細胞(k,HE染色 ×400), S-100表達強陽性(l,免疫組織化學染色 ×400)

3 手術及病理學檢查結果

患者入院后行“腹腔鏡下肝門部膽管腫瘤切除術+門靜脈修復術+肝門部膽管成形術” 。術中于肝十二指腸韌帶后方和肝總動脈旁捫及腫大淋巴結,質地軟,切除并送冰凍病理學檢查。肝臟外觀暗褐色,呈淤膽樣改變。肝門部膽管捫及一包塊,約4.0 cm×4.4 cm大小,質地硬,與門靜脈粘連致密,切除肝門部包塊后臺下剖視見腫塊以上膽管輕度梗阻擴張,遠側膽總管未見擴張。

切除標本大體表現:已剖管壁組織1塊,約4.5 cm×3.0 cm×2.5 cm大,距近斷端1.5 cm壁內突出一囊實性腫物,實性區切面呈灰黃色,實性,質中。病理學診斷:① “膽管腫瘤”為梭形細胞腫瘤(圖1k);其免疫組織化學染色結果:S-100(+,圖1l)、神經膠質纖維酸性蛋白(–)、CD117(–)、平滑肌肌動蛋白(–)、廣譜細胞角蛋白(–)、結蛋白(–);結合免疫組織化學染色結果診斷為神經鞘瘤;② 肝門區淋巴結均為反應性增生。

4 討論

神經鞘瘤又稱為施萬細胞瘤(Schwannoma),是起源于神經髓鞘施萬細胞的良性腫瘤,可發生于任何年齡,以20~50歲者多見,無明顯性別差異[2]。常見于顱神經、脊神經及四肢周圍神經分布區域,原發于腹腔臟器的神經鞘瘤非常少見,近幾年來對胃腸道原發神經鞘瘤的報道越來越多[3-6],但是原發于膽道系統的神經鞘瘤仍罕見,國內外多為個案報道或小樣本分析[7-8]。

4.1 膽總管神經鞘瘤的臨床表現與解剖學基礎

神經鞘瘤的臨床表現與病灶發生部位有關,大部分表現為緩慢生長的無痛性腫塊。本例患者病灶位于肝門部,未造成明顯梗阻性膽管擴張,臨床上無皮膚瘙癢、皮膚鞏膜黃染等膽道梗阻表現。郭成偉等[9]報道原發于膽管的神經鞘瘤多無明顯膽道梗阻癥狀,部分患者僅表現為右上腹隱痛、上腹部不適或腹脹,部分患者是在體檢或其行他檢查時發現,實驗室檢查多無異常。但也有報道[10]發生于膽總管下段的神經鞘瘤致梗阻性黃疸,臨床上有典型的皮膚鞏膜黃染,實驗室檢查提示肝功能損傷。本例患者無明顯臨床癥狀,實驗室檢查無異常,這可能是由于肝門區解剖結構復雜,神經纖維主要分布于管壁(包括肝動脈、門靜靜脈及膽管)周圍及外層[11],而膽總管神經鞘瘤起源于膽管壁外層或周圍的神經髓鞘,腫塊大部分突出于膽管壁外,所致梗阻性癥狀較輕。

肝十二指腸韌帶是連接肝門及十二指腸球部內側壁的雙層腹膜結構,其內有肝固有動脈、門靜脈、膽總管、淋巴、神經等重要結構走行,其中肝叢作為肝臟最主要的支配神經(包括交感神經及副交感神經),分別由包繞在肝動脈周圍的肝前叢、在肝外膽管及門靜脈周圍的肝后叢以及到達膽囊的膽囊叢組成,各神經叢相互交織成網狀,這些神經纖維大部分位于管壁周圍及管壁外層。因此,推測原發于肝外膽管的神經鞘瘤多數是由肝外膽管壁向外突出生長,對相應膽管呈間接推擠壓迫變窄而不是直接生長于膽管腔內引起梗阻,病灶之上的肝內外膽管可輕度擴張,因此其臨床癥狀比引起膽道直接梗阻的疾病如膽管癌等輕很多。目前國內報道[ 9, 12]病例中多數為此類型。僅有很少部分腫瘤是突向膽管腔內生長而引起梗阻性黃疸[10]。結合肝叢神經在肝十二指腸韌帶內分布的解剖基礎,筆者亦推測原發于肝外膽管的神經鞘瘤多數為外生型,少部分為內生型,本例即為外生型表現。

4.2 膽總管神經鞘瘤的影像征象與病理基礎

本例CT檢查僅發現膽總管中上段區不均勻強化的以囊性成分為主的腫塊影,并不能清晰顯示與膽管的解剖關系。而MRI檢查顯示病灶主體位于肝門部肝外膽管內側旁,腫塊與膽總管中上段分界不清,病灶以上肝內外膽管輕度擴張,MRCP能更清晰直觀地顯示腫瘤與膽管系統的解剖關系。MRI檢查具有軟組織分辨率高、多參數、多序列、多方位、多功能成像等優勢。其中MRCP作為一種無創性膽胰管水成像技術,目前已成為膽胰管系統檢查的主要手段。膽胰管系統疾病中利用MRI平掃+增強聯合MRCP可多方位和多序列地評估肝內外膽管及胰管情況,評估病灶與周圍結構的解剖關系以及分析病灶內部組織成分,更有利于術前準確評估。

發生于任何部位的神經鞘瘤,病理上常具有典型的兩種組織結構:Antoni A區為致密細胞區,瘤細胞呈梭形或卵圓形,排列緊密,呈柵欄狀、旋渦狀或編織狀,血供豐富;Antoni B區瘤細胞呈星芒狀,瘤細胞稀少且排列稀疏、呈網狀結構,細胞內及細胞間有較多液體及黏液基質,形成囊性結構[13-14]。以上兩種組織成分常同時并存,并可夾雜有膠原、出血、鈣化等改變,所以影像學表現與這兩種構成成分密切相關。本例神經鞘瘤雖然發生在肝外膽管、位置非常罕見,但在影像學上有典型表現,即在病灶邊緣見斑片狀實性成分區,對應為病理上的Antoni A區,CT平掃為稍高密度,增強呈漸進性明顯強化;MRI上呈T1WI等信號、T2WI稍高信號,因細胞致密,水分子擴散受限,在DWI上呈高信號、ADC呈低信號,增強掃描漸進性明顯強化,提示該區血供豐富;病灶內大部分為囊性區,CT平掃為低密度、增強無強化,MRI上呈T1低信號T2高信號,彌散無受限,增強無強化,對應為病理上的Antoni B區。對比本例患者的兩種影像學檢查,CT檢查可以發現腫塊位于肝門部,是以囊性成分為主的囊實性腫塊,但不能清晰地顯示病灶與膽管的關系;MRI檢查因其軟組織分辨率高,結合多個序列及MRCP可以清晰地顯示腫塊與周圍結構的關系,以及病灶內部組織成分及血供情況。因此, MRI平掃+增強聯合MRCP在膽胰管系統疾病的影像診斷中更具優勢。 膽總管神經鞘瘤確診有賴于病理學檢查及免疫組化檢查,其中S-100表達陽性具有診斷特異性[2],是鑒別于其他梭形細胞瘤的重要標志物。

4.3 鑒別診斷

結合本例,發生于肝外膽管的神經鞘瘤需與下列疾病進行鑒別:① 膽管囊腺瘤:膽管囊腺瘤是一種少見的具有惡性潛能及易復發的良性腫瘤,多見于中年女性。有研究[15]表明,膽管囊腺瘤起源于膽管上皮胚胎前體細胞,大部分發生于肝內膽管。發生在肝外膽管時病灶多數向腔內緩慢生長,引起膽道梗阻,因此有比較具特征性的臨床癥狀如腹痛及黃疸[15-16],實驗室檢查中可有肝功異常,部分患者CA19-9可升高,但無特異性。膽管囊腺瘤CT及MRI表現均與膽管神經鞘瘤影像學表現相似,但膽管囊腺瘤多位于膽管腔內并致膽道梗阻,神經鞘瘤多發生于膽管壁外,相鄰膽管為受壓變窄,有助于鑒別診斷。② 肝外膽管細胞癌:是起源于膽管黏膜上皮的惡性腫瘤,常見于中老年人,男性多于女性。臨床上起病隱匿,早期無明顯癥狀,出現梗阻性黃疸時多數已為晚期,實驗室檢查肝功異常,腫瘤標志物CA19-9可明顯升高。典型影像表現:CT顯示肝外膽管走行區等密度軟組織腫塊,增強呈漸進性持續性強化;MRI上呈T1WI等信號、T2WI稍高信號的實性腫塊,彌散明顯受限,增強呈漸進性持續性強化。腫塊較大時可出現壞死囊變,病灶近端肝內外膽管“軟藤狀”擴張,MRCP可清楚顯示梗阻平面及膽管擴張情況。③ 肝門部淋巴結轉移瘤:肝門部淋巴結轉移瘤常見,部分腫大的淋巴結可互相融合,發生液化、壞死、囊變等,增強掃描表現為明顯不均勻強化或環形強化。多數有原發腫瘤病史,是二者鑒別的要點。

5 總結

膽總管神經鞘瘤罕見,臨床癥狀不明顯,實驗室檢查多無異常或少部分表現為肝功能輕度異常。影像學征象上膽總管神經鞘瘤多為囊實性混雜腫塊,多發生于膽總管壁向外突出生長,與膽管分界不清,僅致病灶近端膽管輕度擴張。結合臨床表現、實驗室檢查及影像學征象,有助于與其他肝門部腫瘤相鑒別。MRI檢查相較于CT更有利于膽總管神經鞘瘤的診斷及鑒別診斷,但確診仍需要病理及免疫組化檢查。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:李麗萍收集資料、查閱文獻、撰寫及修改文章;盧春燕審閱及修改文章。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2022年審(1487)號。

神經鞘瘤是起源于神經髓鞘Schwan細胞的一種神經源性腫瘤,可發生于全身任何神經分布區域,最常見于中樞神經系統、脊柱椎旁、腹腔及腹膜后、四肢等[1]。原發于肝門部膽管的神經鞘瘤非常少見,目前國內外報道多為個案或小樣本數據分析。筆者報道1例經病理學檢查證實為膽總管神經鞘瘤的病例,展示該病例的CT 及MRI影像學表現,并分析它與影像相關的解剖和病理基礎,以提高對肝門部腫瘤的診斷及鑒別能力。

1 患者基本信息

患者,女,50歲,因“檢查發現膽管占位3+ 個月”入住四川大學華西醫院(下文簡稱“我院” )。3+ 個月前患者因呼吸道感染入住當地醫院,檢查發現膽管占位(具體不詳),無皮膚及鞏膜黃染、皮膚瘙癢、發熱、腹痛、惡心、嘔吐等,患者為進一步診治入住我院。患者10年前因子宮肌瘤行子宮次全切除術,其余既往史、外傷史及家族史無特殊。入院后行相關實驗室檢查:肝功能、凝血功能、血常規及腫瘤標志物 [甲胎蛋白、糖類抗原(carbohydrate antigen,CA)125、CA19-9、癌胚抗原] 等均未見異常。進一步行上腹部CT平掃及增強掃描、上腹部MRI平掃+磁共振胰膽管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)+增強掃描。

2 影像征象表現

上腹部CT平掃及增強掃描(圖1a~1c):平掃顯示膽總管中上段走行區以低密度為主的腫塊影,邊界清楚,約4.4 cm×3.5 cm大,病灶邊緣密度稍高,CT值為29 HU,病灶內呈囊性低密度;增強掃描動脈期顯示病灶邊緣及分隔輕度強化,平衡期持續漸進性強化,病灶內低密度區無強化;病灶后緣緊貼門靜脈右支,局部管壁欠光滑,肝總動脈受推擠前移,管壁光滑。上腹部MRI平掃及增強掃描(圖1d~1j):肝門部見類橢圓形囊實性腫塊影,邊界清楚,約4.4 cm×3.6 cm大,囊性成分呈T1WI低信號、T2WI高信號,擴散加權成像(diffusion weighted-imaging,DWI)顯示水分子彌散無受限,囊壁、分隔及實性成分呈T1WI等信號、T2WI稍高信號,彌散輕度受限(DWI呈稍高信號,ADC呈稍低信號);增強掃描病灶邊緣、分隔及實性成分持續強化并強化程度逐漸增加,囊性成分無強化,病灶位于膽總管中上段內緣、呈寬基底與其相連并分界不清,膽總管中上段受壓右移變窄、局部顯示不清;MRCP上顯示更為清楚,病灶以上肝內膽管輕度擴張,相鄰肝胃韌帶及肝十二指腸韌帶見4枚輕度增大淋巴結(最大者直徑約1.5 cm)。CT及MRI檢查均考慮為腫瘤病變,囊腺瘤可能。

圖1

示患者術前上腹部CT平掃+增強掃描和上腹部MRI平掃+增強掃描以及術后病理學檢查結果

圖1

示患者術前上腹部CT平掃+增強掃描和上腹部MRI平掃+增強掃描以及術后病理學檢查結果

a~c:術前CT平掃見膽總管上段稍低密度腫塊(a,白箭所指),增強掃描動脈期見腫塊實性成分及分隔輕度強化(b,白箭所指),增強掃描平衡期重建冠狀位見實性成分及分隔強化程度增加(c,白箭所指);d~j:為術前MRI檢查結果,見T1WI呈等及低混雜信號(d,白箭所指),T2WI呈等及高混雜信號(e,白箭所指),DWI(b值800 s/mm2)呈稍高及高混雜信號(f,白箭所指),ADC呈高低混雜信號(g,白箭所指),MRCP顯示腫塊位于膽總管中上段內緣,與之分界不清(h,白箭所指),增強動脈期實性部分及分隔輕度強化(i,白箭所指),延遲期實性部分及分隔強化程度增加(j,白箭所指);k、l:病理學診斷為神經鞘瘤,光鏡下見病灶內富含梭形細胞(k,HE染色 ×400), S-100表達強陽性(l,免疫組織化學染色 ×400)

3 手術及病理學檢查結果

患者入院后行“腹腔鏡下肝門部膽管腫瘤切除術+門靜脈修復術+肝門部膽管成形術” 。術中于肝十二指腸韌帶后方和肝總動脈旁捫及腫大淋巴結,質地軟,切除并送冰凍病理學檢查。肝臟外觀暗褐色,呈淤膽樣改變。肝門部膽管捫及一包塊,約4.0 cm×4.4 cm大小,質地硬,與門靜脈粘連致密,切除肝門部包塊后臺下剖視見腫塊以上膽管輕度梗阻擴張,遠側膽總管未見擴張。

切除標本大體表現:已剖管壁組織1塊,約4.5 cm×3.0 cm×2.5 cm大,距近斷端1.5 cm壁內突出一囊實性腫物,實性區切面呈灰黃色,實性,質中。病理學診斷:① “膽管腫瘤”為梭形細胞腫瘤(圖1k);其免疫組織化學染色結果:S-100(+,圖1l)、神經膠質纖維酸性蛋白(–)、CD117(–)、平滑肌肌動蛋白(–)、廣譜細胞角蛋白(–)、結蛋白(–);結合免疫組織化學染色結果診斷為神經鞘瘤;② 肝門區淋巴結均為反應性增生。

4 討論

神經鞘瘤又稱為施萬細胞瘤(Schwannoma),是起源于神經髓鞘施萬細胞的良性腫瘤,可發生于任何年齡,以20~50歲者多見,無明顯性別差異[2]。常見于顱神經、脊神經及四肢周圍神經分布區域,原發于腹腔臟器的神經鞘瘤非常少見,近幾年來對胃腸道原發神經鞘瘤的報道越來越多[3-6],但是原發于膽道系統的神經鞘瘤仍罕見,國內外多為個案報道或小樣本分析[7-8]。

4.1 膽總管神經鞘瘤的臨床表現與解剖學基礎

神經鞘瘤的臨床表現與病灶發生部位有關,大部分表現為緩慢生長的無痛性腫塊。本例患者病灶位于肝門部,未造成明顯梗阻性膽管擴張,臨床上無皮膚瘙癢、皮膚鞏膜黃染等膽道梗阻表現。郭成偉等[9]報道原發于膽管的神經鞘瘤多無明顯膽道梗阻癥狀,部分患者僅表現為右上腹隱痛、上腹部不適或腹脹,部分患者是在體檢或其行他檢查時發現,實驗室檢查多無異常。但也有報道[10]發生于膽總管下段的神經鞘瘤致梗阻性黃疸,臨床上有典型的皮膚鞏膜黃染,實驗室檢查提示肝功能損傷。本例患者無明顯臨床癥狀,實驗室檢查無異常,這可能是由于肝門區解剖結構復雜,神經纖維主要分布于管壁(包括肝動脈、門靜靜脈及膽管)周圍及外層[11],而膽總管神經鞘瘤起源于膽管壁外層或周圍的神經髓鞘,腫塊大部分突出于膽管壁外,所致梗阻性癥狀較輕。

肝十二指腸韌帶是連接肝門及十二指腸球部內側壁的雙層腹膜結構,其內有肝固有動脈、門靜脈、膽總管、淋巴、神經等重要結構走行,其中肝叢作為肝臟最主要的支配神經(包括交感神經及副交感神經),分別由包繞在肝動脈周圍的肝前叢、在肝外膽管及門靜脈周圍的肝后叢以及到達膽囊的膽囊叢組成,各神經叢相互交織成網狀,這些神經纖維大部分位于管壁周圍及管壁外層。因此,推測原發于肝外膽管的神經鞘瘤多數是由肝外膽管壁向外突出生長,對相應膽管呈間接推擠壓迫變窄而不是直接生長于膽管腔內引起梗阻,病灶之上的肝內外膽管可輕度擴張,因此其臨床癥狀比引起膽道直接梗阻的疾病如膽管癌等輕很多。目前國內報道[ 9, 12]病例中多數為此類型。僅有很少部分腫瘤是突向膽管腔內生長而引起梗阻性黃疸[10]。結合肝叢神經在肝十二指腸韌帶內分布的解剖基礎,筆者亦推測原發于肝外膽管的神經鞘瘤多數為外生型,少部分為內生型,本例即為外生型表現。

4.2 膽總管神經鞘瘤的影像征象與病理基礎

本例CT檢查僅發現膽總管中上段區不均勻強化的以囊性成分為主的腫塊影,并不能清晰顯示與膽管的解剖關系。而MRI檢查顯示病灶主體位于肝門部肝外膽管內側旁,腫塊與膽總管中上段分界不清,病灶以上肝內外膽管輕度擴張,MRCP能更清晰直觀地顯示腫瘤與膽管系統的解剖關系。MRI檢查具有軟組織分辨率高、多參數、多序列、多方位、多功能成像等優勢。其中MRCP作為一種無創性膽胰管水成像技術,目前已成為膽胰管系統檢查的主要手段。膽胰管系統疾病中利用MRI平掃+增強聯合MRCP可多方位和多序列地評估肝內外膽管及胰管情況,評估病灶與周圍結構的解剖關系以及分析病灶內部組織成分,更有利于術前準確評估。

發生于任何部位的神經鞘瘤,病理上常具有典型的兩種組織結構:Antoni A區為致密細胞區,瘤細胞呈梭形或卵圓形,排列緊密,呈柵欄狀、旋渦狀或編織狀,血供豐富;Antoni B區瘤細胞呈星芒狀,瘤細胞稀少且排列稀疏、呈網狀結構,細胞內及細胞間有較多液體及黏液基質,形成囊性結構[13-14]。以上兩種組織成分常同時并存,并可夾雜有膠原、出血、鈣化等改變,所以影像學表現與這兩種構成成分密切相關。本例神經鞘瘤雖然發生在肝外膽管、位置非常罕見,但在影像學上有典型表現,即在病灶邊緣見斑片狀實性成分區,對應為病理上的Antoni A區,CT平掃為稍高密度,增強呈漸進性明顯強化;MRI上呈T1WI等信號、T2WI稍高信號,因細胞致密,水分子擴散受限,在DWI上呈高信號、ADC呈低信號,增強掃描漸進性明顯強化,提示該區血供豐富;病灶內大部分為囊性區,CT平掃為低密度、增強無強化,MRI上呈T1低信號T2高信號,彌散無受限,增強無強化,對應為病理上的Antoni B區。對比本例患者的兩種影像學檢查,CT檢查可以發現腫塊位于肝門部,是以囊性成分為主的囊實性腫塊,但不能清晰地顯示病灶與膽管的關系;MRI檢查因其軟組織分辨率高,結合多個序列及MRCP可以清晰地顯示腫塊與周圍結構的關系,以及病灶內部組織成分及血供情況。因此, MRI平掃+增強聯合MRCP在膽胰管系統疾病的影像診斷中更具優勢。 膽總管神經鞘瘤確診有賴于病理學檢查及免疫組化檢查,其中S-100表達陽性具有診斷特異性[2],是鑒別于其他梭形細胞瘤的重要標志物。

4.3 鑒別診斷

結合本例,發生于肝外膽管的神經鞘瘤需與下列疾病進行鑒別:① 膽管囊腺瘤:膽管囊腺瘤是一種少見的具有惡性潛能及易復發的良性腫瘤,多見于中年女性。有研究[15]表明,膽管囊腺瘤起源于膽管上皮胚胎前體細胞,大部分發生于肝內膽管。發生在肝外膽管時病灶多數向腔內緩慢生長,引起膽道梗阻,因此有比較具特征性的臨床癥狀如腹痛及黃疸[15-16],實驗室檢查中可有肝功異常,部分患者CA19-9可升高,但無特異性。膽管囊腺瘤CT及MRI表現均與膽管神經鞘瘤影像學表現相似,但膽管囊腺瘤多位于膽管腔內并致膽道梗阻,神經鞘瘤多發生于膽管壁外,相鄰膽管為受壓變窄,有助于鑒別診斷。② 肝外膽管細胞癌:是起源于膽管黏膜上皮的惡性腫瘤,常見于中老年人,男性多于女性。臨床上起病隱匿,早期無明顯癥狀,出現梗阻性黃疸時多數已為晚期,實驗室檢查肝功異常,腫瘤標志物CA19-9可明顯升高。典型影像表現:CT顯示肝外膽管走行區等密度軟組織腫塊,增強呈漸進性持續性強化;MRI上呈T1WI等信號、T2WI稍高信號的實性腫塊,彌散明顯受限,增強呈漸進性持續性強化。腫塊較大時可出現壞死囊變,病灶近端肝內外膽管“軟藤狀”擴張,MRCP可清楚顯示梗阻平面及膽管擴張情況。③ 肝門部淋巴結轉移瘤:肝門部淋巴結轉移瘤常見,部分腫大的淋巴結可互相融合,發生液化、壞死、囊變等,增強掃描表現為明顯不均勻強化或環形強化。多數有原發腫瘤病史,是二者鑒別的要點。

5 總結

膽總管神經鞘瘤罕見,臨床癥狀不明顯,實驗室檢查多無異常或少部分表現為肝功能輕度異常。影像學征象上膽總管神經鞘瘤多為囊實性混雜腫塊,多發生于膽總管壁向外突出生長,與膽管分界不清,僅致病灶近端膽管輕度擴張。結合臨床表現、實驗室檢查及影像學征象,有助于與其他肝門部腫瘤相鑒別。MRI檢查相較于CT更有利于膽總管神經鞘瘤的診斷及鑒別診斷,但確診仍需要病理及免疫組化檢查。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:李麗萍收集資料、查閱文獻、撰寫及修改文章;盧春燕審閱及修改文章。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2022年審(1487)號。