引用本文: 尹華軍, 郭超, 文鴻宇, 施蘆桔, 周均. 淋巴結大小對結直腸癌患者分期的影響以及與預后的關系. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(3): 343-348. doi: 10.7507/1007-9424.202310004 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

結直腸癌患者的淋巴結病理分期與預后直接相關,淋巴結數目可以在一定程度上修正淋巴結分期的準確性[1-4]。但是盡管現在手術中獲取淋巴結數目不斷增加,而發現檢出陽性淋巴結比例并未升高[5-10],這是否與微小淋巴結(淋巴結直徑 <3 mm)有關,而且微小淋巴結是否對修正淋巴結分期有影響,以及微小淋巴結與預后是否有關值得探討。本研究結合臨床病例探討微小淋巴結對結直腸癌患者病理分期的影響并分析淋巴結大小與淋巴結獲取數目及預后的關系。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究納入成都市新都區人民醫院(簡稱“我院” )普外科胃腸專業組2017–2021年期間擇期行根治性手術的結直腸癌患者。所有手術由外科同一手術團隊完成,手術方式包括傳統開腹手術及腹腔鏡手術。研究納入標準:18歲以上且經腸鏡檢查及組織活檢診斷為腺癌患者。排除標準:手術前接受輔助放射治療、化學藥物治療或者放化療患者。剔除標準:主要數據缺失患者;預后相關分析時剔除30 d內手術相關并發癥死亡患者。

1.2 方法

手術標本離體后,由手術團隊相關醫生進行淋巴結清掃,以血管走形為導向沿層面廓清,盡可能全部獲取,進一步采用甲醛固定后再次全面核查并清掃淋巴結。清掃完畢之后,能用刻度直尺測量者直接測量,因直徑太小而無法測量的微小淋巴結則由蘇木精-伊紅染色后在光鏡下閱片并測量。所有測量結果由3位醫生測量并取其平均值(本研究中淋巴結大小均指直徑)。然后由病理專科醫師根據第6版結直腸癌TNM分期標準完成腫瘤分期。

術后采取門診及電話隨訪,由科室固定專人完成隨訪工作。結直腸癌復發及腫瘤進展由團隊醫生根據術后影像學及相關病理學檢查結果綜合判斷。

1.3 統計學方法

采用SPSS 23.0統計學軟件對數據進行分析。計量資料先行正態分布評估,符合正態分布的2組間比較采用獨立樣本比較的t檢驗,不符合正態分布的2組間或多組比較采用秩和檢驗;計數資料采用χ2檢驗或Fisher確切概率法檢驗。淋巴結大小與淋巴結陽性的關系采用logistic回歸分析。采用Kaplan-Meier法繪制淋巴結陽性和陰性患者中不同淋巴結大小患者的無病生存和總生存曲線,并且采用log-rank檢驗進行比較。淋巴結大小與淋巴結獲取數目的相關性采用Pearson相關性分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 本研究納入患者的基本情況

我院普外科胃腸專業組2017–2021年期間行擇期根治性結直腸癌手術患者共347例,排除了47例,最終納入了300例,其中男174例,女126例;年齡29~74歲、平均54歲。左半結腸及直腸切除142例,右半結腸切除138例,橫結腸切除16例,結腸次全切除4例。

2.2 清掃的淋巴結情況及淋巴結大小與淋巴結陽性的關系

2.2.1 清掃的淋巴結及淋巴結陽性情況

該300例患者中共清掃淋巴結4 442枚,其中有4 086枚完成了淋巴結測量及記錄,其余淋巴結因早期方法摸索階段以及后期臨床和病理科銜接不當等因素未完成測量或準確記錄,未納入后續分析。完成測量的4 086枚淋巴結中發現陽性淋巴結198枚(共108例患者)。198枚陽性淋巴結的平均直徑(范圍)大于3 888枚陰性淋巴結 [5.0(3.2~7.0) mm比3.8(2.4~5.2)mm,t=4.31,P<0.001]。4 086枚淋巴結中直徑 <3 mm的淋巴結1 360枚(其中直徑 ≤ 1 mm者190枚,其病理檢測結果均為陰性),1 360枚直徑 <3 mm的淋巴結中檢出32枚(共24例患者)陽性淋巴結。在該24例患者中,發現有4例患者在檢測大淋巴結(直徑 ≥3 mm)時結果為陰性,而在檢測微小淋巴結(直徑 <3 mm)時卻發現7枚陽性淋巴結從而改變了患者的N分期。

2.2.2 淋巴結大小與淋巴結陽性的關系

本研究結合相關文獻[11-12]報道,權衡選擇最常使用淋巴結直徑的臨界值3、6、10及15 mm進行分組分析淋巴結大小與淋巴結陽性的關系。logistic回歸分析結果顯示,以淋巴結直徑為3~6 mm者作對照,淋巴結直徑 <3 mm者的淋巴結陽性概率較低(OR=0.49,P=0.015),淋巴結直徑 ≥10 mm者的淋巴結陽性概率較高(OR>1,P<0.05),淋巴結直徑為6~10 mm者與淋巴結是否陽性無關(P>0.05),見表1。

2.3 淋巴結陽性和陰性患者的臨床病理特征比較結果

該300例結直腸癌患者中192例淋巴結陰性,108例淋巴結陽性,二者在性別、腫瘤部位、手術方式、腫瘤分期、腫瘤分化程度、是否神經侵犯、清掃的平均淋巴結數目及平均淋巴結直徑比較差異均無統計學意義(P>0.05),而發現淋巴結陽性患者中有遠處轉移及脈管浸潤者占比更高(P<0.05),見表2。

2.4 淋巴結獲取數目與淋巴結大小的關系

4例因多源發行結腸次全切除而存在不同部位淋巴結混雜因素、2例患者的淋巴結獲取數目(41和43枚)和2例患者的淋巴結直徑(9.0 mm和9.8 mm)指標明顯異常于其他患者而被排除,因此共292例(其中186例淋巴結陰性,106例淋巴結陽性)患者信息納入分析。

在292例整體患者中,檢出淋巴結數目平均14枚/例(范圍8~18枚/例)、淋巴結平均直徑為4.2 mm(范圍2.4~7.0 mm),經Person相關性分析未發現淋巴結大小與檢出淋巴結數目有關(r=0.148,P=0.075);其中檢出淋巴結數目 ≥12枚患者204例、<12枚患者88例,二者的淋巴結直徑比較差異無統計學意義(P=0.116),見表3。

在其中186例淋巴結陰性患者中,檢出淋巴結數目平均13枚/例(范圍8~17枚/例)、淋巴結平均直徑為3.8 mm(范圍2.4~5.2 mm),經Person相關性分析發現淋巴結大小與檢出淋巴結數目有關(r=0.317,P=0.002);檢出淋巴結數目 ≥12枚患者136例、<12枚患者50例,前者的淋巴結直徑明顯大于后者(P=0.002),見表3。

在其中106例淋巴結陽性患者中,檢出淋巴結數目平均15枚/例(范圍11~18枚/例)、淋巴結平均直徑為5.0 mm(范圍3.2~7.0 mm),經Person相關性分析未發現淋巴結大小與檢出淋巴結數目有關(r=–0.032,P=0.821);檢出淋巴結數目 ≥12枚患者68例、<12枚患者38例,二者的淋巴結直徑比較差異無統計學意義(P=0.623),見表3。

2.5 淋巴結大小與結直腸癌患者預后的關系

本研究排除了10例術后30 d內死亡患者及36例初診合并遠處臟器轉移患者,納入了254例患者進行預后相關分析。254例患者中淋巴結陰性患者176例、陽性患者78例,二者的平均隨訪時間分別為51.4(范圍39.4~63.9)個月和51.1(范圍36.8~67.3)個月。隨訪期間發現,共38例患者發生遠處轉移(淋巴結陰性患者中17例、陽性患者中21例),12例患者發生區域局部復發(淋巴結陰性患者中5例、陽性患者中7例)。

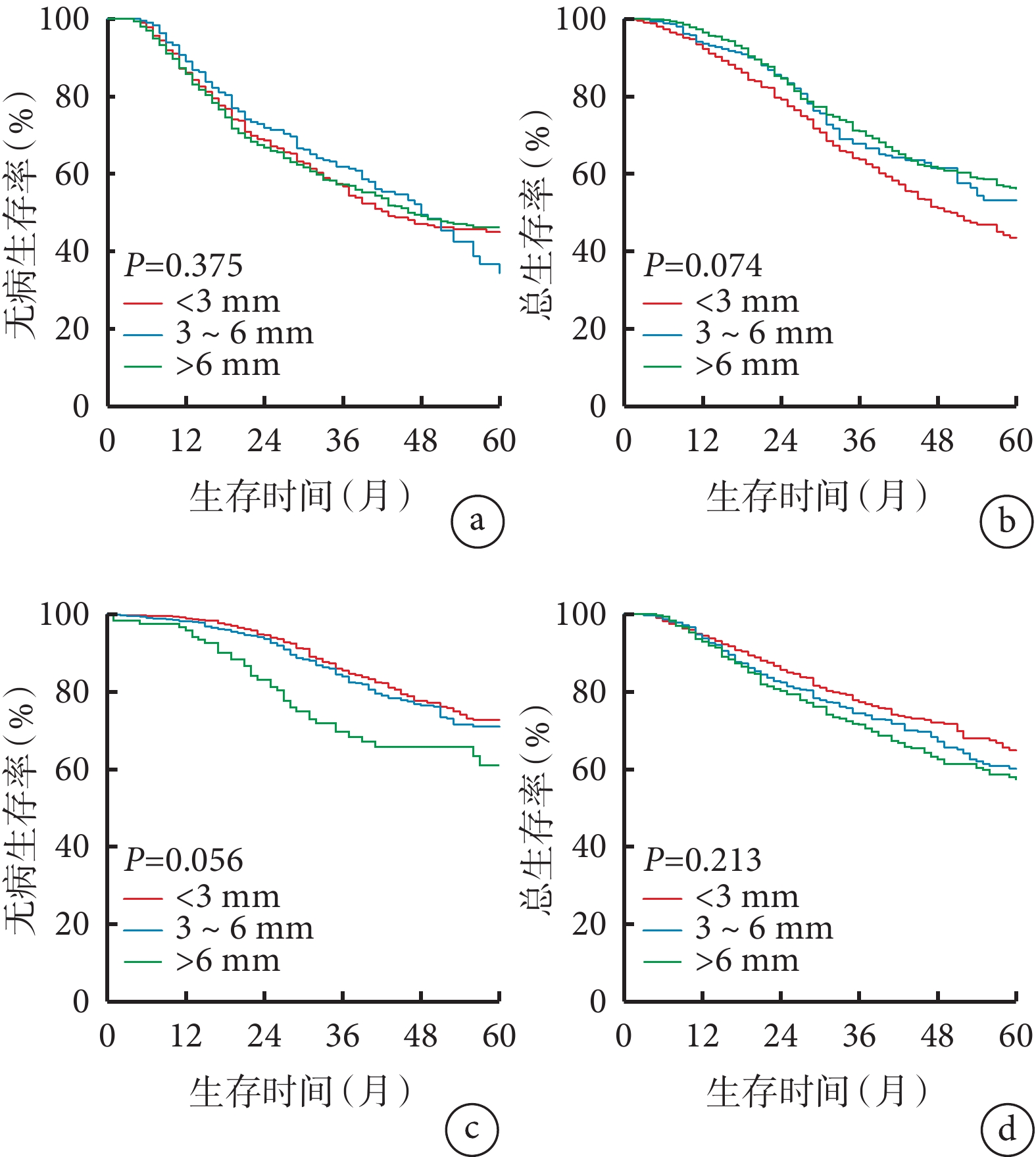

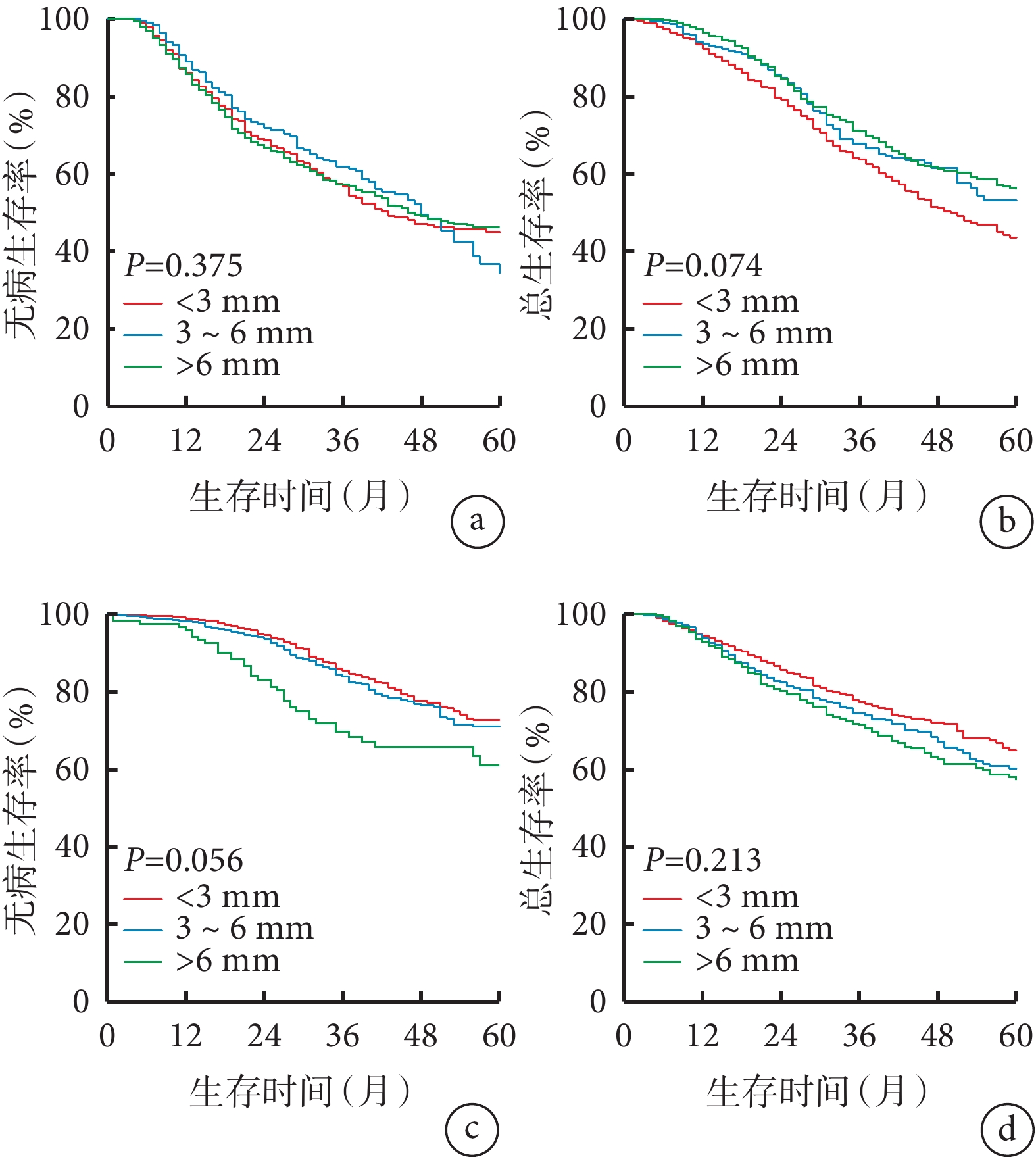

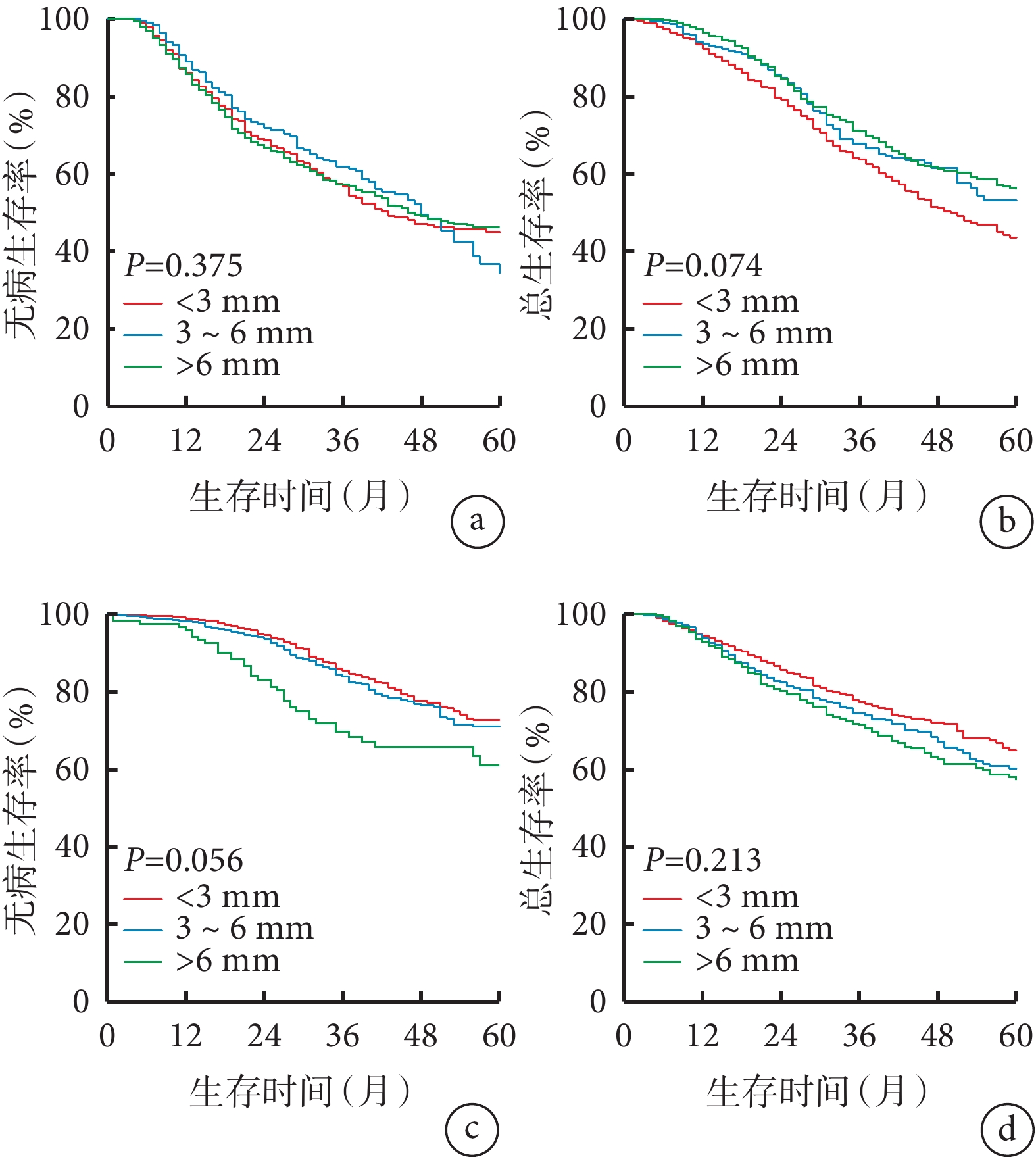

結合文獻[11-12],以淋巴結直徑 <3 mm、3~6 mm及 >6 mm為標準分為3組進行預后分析。在淋巴結陽性患者中直徑 <3 mm、3~6 mm及 >6 mm組分別為20、35和23例,3組患者的無病生存 [RR(95%CI)=1.125(0.896,1.412),P=0.375] 和總生存 [RR(95%CI)=1.213(0.974,1.327),P=0.074] 曲線比較差異均無統計學意義,見圖1a和圖1b。在淋巴結陰性患者中直徑 <3 mm、3~6 mm及 >6 mm組分別為47、68和61例,3組患者的無病生存 [RR(95%CI)=1.195(0.991,1.226),P=0.056] 和總生存 [RR(95%CI)=1.272(0.874,1.287),P=0.213] 曲線比較差異也均無統計學意義,見圖1c和圖1d。

圖1

示不同淋巴結大小結直腸癌患者的無病生存和總生存曲線

圖1

示不同淋巴結大小結直腸癌患者的無病生存和總生存曲線

a、b:分別為淋巴結陽性患者的無病生存和總生存曲線;c、d:分別為淋巴結陰性患者的無病生存和總生存曲線

3 討論

有研究者[13-18]報道,提高淋巴結獲取數目可以改善結直腸癌患者的預后,其原因是有研究者[2-3]認為獲取更多淋巴結有助于實現更精確的淋巴結評估,從而進行更準確的病理分期。

近年來,淋巴結獲取數目的提升不僅依賴于手術時機及術后細致地清掃標本,同時還包括使用廓清脂肪組織以及亞甲藍、納米炭等染色材料對淋巴結染色等,這些技術有助于獲取憑觸覺很難獲取到直徑 <3 mm的微小淋巴結。目前有研究者[2, 7, 9]報道,獲取淋巴結數目 ≥12枚患者的比例從31%提高到72%。本研究中除了常規的細致淋巴結清掃,還采取了蘇木精-伊紅染色,盡量避免遺漏微小淋巴結,本研究中獲取的平均淋巴結數目為14枚/例,其中 ≥12枚患者占比近70%。

雖然淋巴結檢出數目有了較大提高,但文獻[2, 7]報道Ⅲ期患者的比例并未明顯提高(維持在40%左右),這可能與清掃出的淋巴結中微小淋巴結占比較高有關。本研究中檢出的微小淋巴結占比達33.3%(1 360/4 086),但淋巴結陽性率僅為2.4%(32/1 360),這或許可以解釋為何盡管淋巴結獲取數目不斷提高但淋巴結陽性率卻相對穩定的現象;而且也僅1.4%(4/292)的患者在檢查直徑 ≥3 mm的淋巴結時結果為陰性而在檢查直徑 <3 mm的淋巴結時發現淋巴結為陽性而因此改變了N分期,提示微小淋巴結對淋巴結分期影響較小。有研究者[11]也報道,淋巴結大小不是術前淋巴結分期的影響因素,微小淋巴結對組織病理學淋巴結分期中幾乎沒有作用。

本研究結果提示,盡管微小淋巴結檢獲和病理檢測均存在一定難度,容易存在臨床及病理操作帶來的誤差,但這對淋巴結分期影響不大;并且在進行生存分析時,無論是淋巴結陽性或陰性患者中均未發現不同淋巴結大小分組患者的無病生存與總生存情況比較差異有統計學意義。本研究關于淋巴結大小與結直腸癌患者預后的相關結果與目前學界的主流觀點一致,即淋巴結大小不是結直腸癌患者預后的主要危險因素;僅部分研究[13, 19]在結直腸癌患者預后的分層分析中發現較大的淋巴結是Ⅱ期腸癌患者的預后影響因素。目前,微小淋巴結是否可改變結直腸癌患者新輔助治療后的療效評估在學界存在爭議,也有研究者[10]開始關注并進行相關研究探索。

本研究中在292例患者以及其中106例淋巴結陽性患者中均未發現淋巴結大小與檢出的淋巴結數目有相關性(r=0.148、P=0.075;r=–0.032、P=0.821),而在186例淋巴結陰性患者中發現淋巴結大小與檢出的淋巴結數目呈正相關(r=0.317,P=0.002),得出該結果的原因值得深入分析。由于相關研究報道并不多,初步猜測其原因可能與實現淋巴結的分別測量以及病理檢測結果的一一對應相對困難;同時本研究發現,在292例患者以及其中106例淋巴結陽性患者中均未發現檢出淋巴結數目 ≥12枚和 <12枚患者的淋巴結直徑比較差異有統計學意義(P>0.05),而在186例淋巴結陰性患者中發現檢出淋巴結數目 ≥12枚患者的淋巴結直徑明顯大于 <12枚患者(P=0.002),這與臨床常識比較相符[5, 20]。總體來看,淋巴結大小與淋巴結陽性的相關性存在較大爭議,這與淋巴結本身受周圍炎癥及機體免疫影響相關。隨著影像組學等研究手段的興起,淋巴結大小結合CT及MRI定位的一一對應研究在結直腸癌患者新輔助及輔助治療及療效的評估中的作用引起了越來越多的關注[21]。

總之,從本研究分析結果看,淋巴結大小對淋巴結分期影響不大,并且在進行生存分析時發現無論是在淋巴結陽性或陰性患者中均未發現淋巴結大小與無病生存和總生存有關。但是對此結論也需要謹慎看待,因為作為回顧性研究存在一定的局限,比如,本研究是單中心數據,關于其他一些影響因素并未納入分析,比如微衛星不穩定性、原發腫瘤免疫應答情況等,可能對研究結果存在一定影響;此外,本研究還有部分淋巴結未能測量,這對研究結果也可能有一定的影響。后續可考慮進一步擴大樣本量就淋巴結體積增大及淋巴結獲取數目增加是否可從本質上影響患者的預后進行驗證。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:尹華軍負責項目設計、執行、總體質控、數據采集分析及文章撰寫;郭超、文鴻宇和施蘆桔負責項目執行、淋巴結采集和測量工作,以及數據采集及分析工作;郭超負責部分數據圖表繪制及論文撰寫和校正工作;文鴻宇負責部分論文撰寫及校正工作;文鴻宇及周均負責隨訪工作。

倫理聲明:本研究通過了成都市新都區人民醫院倫理委員會的審批。

致謝 感謝成都市新都區人民醫院病理科全體參與本項目相關病理檢測及報告的老師,感謝新都區人民醫院胃腸外科及手術室護理團隊對本項目開展的大力支持;感謝四川大學華西醫院結直腸腫瘤中心王存教授作為我科學科主任在工作之余對本文數據整理、文章撰寫、修改等的指導。

結直腸癌患者的淋巴結病理分期與預后直接相關,淋巴結數目可以在一定程度上修正淋巴結分期的準確性[1-4]。但是盡管現在手術中獲取淋巴結數目不斷增加,而發現檢出陽性淋巴結比例并未升高[5-10],這是否與微小淋巴結(淋巴結直徑 <3 mm)有關,而且微小淋巴結是否對修正淋巴結分期有影響,以及微小淋巴結與預后是否有關值得探討。本研究結合臨床病例探討微小淋巴結對結直腸癌患者病理分期的影響并分析淋巴結大小與淋巴結獲取數目及預后的關系。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究納入成都市新都區人民醫院(簡稱“我院” )普外科胃腸專業組2017–2021年期間擇期行根治性手術的結直腸癌患者。所有手術由外科同一手術團隊完成,手術方式包括傳統開腹手術及腹腔鏡手術。研究納入標準:18歲以上且經腸鏡檢查及組織活檢診斷為腺癌患者。排除標準:手術前接受輔助放射治療、化學藥物治療或者放化療患者。剔除標準:主要數據缺失患者;預后相關分析時剔除30 d內手術相關并發癥死亡患者。

1.2 方法

手術標本離體后,由手術團隊相關醫生進行淋巴結清掃,以血管走形為導向沿層面廓清,盡可能全部獲取,進一步采用甲醛固定后再次全面核查并清掃淋巴結。清掃完畢之后,能用刻度直尺測量者直接測量,因直徑太小而無法測量的微小淋巴結則由蘇木精-伊紅染色后在光鏡下閱片并測量。所有測量結果由3位醫生測量并取其平均值(本研究中淋巴結大小均指直徑)。然后由病理專科醫師根據第6版結直腸癌TNM分期標準完成腫瘤分期。

術后采取門診及電話隨訪,由科室固定專人完成隨訪工作。結直腸癌復發及腫瘤進展由團隊醫生根據術后影像學及相關病理學檢查結果綜合判斷。

1.3 統計學方法

采用SPSS 23.0統計學軟件對數據進行分析。計量資料先行正態分布評估,符合正態分布的2組間比較采用獨立樣本比較的t檢驗,不符合正態分布的2組間或多組比較采用秩和檢驗;計數資料采用χ2檢驗或Fisher確切概率法檢驗。淋巴結大小與淋巴結陽性的關系采用logistic回歸分析。采用Kaplan-Meier法繪制淋巴結陽性和陰性患者中不同淋巴結大小患者的無病生存和總生存曲線,并且采用log-rank檢驗進行比較。淋巴結大小與淋巴結獲取數目的相關性采用Pearson相關性分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 本研究納入患者的基本情況

我院普外科胃腸專業組2017–2021年期間行擇期根治性結直腸癌手術患者共347例,排除了47例,最終納入了300例,其中男174例,女126例;年齡29~74歲、平均54歲。左半結腸及直腸切除142例,右半結腸切除138例,橫結腸切除16例,結腸次全切除4例。

2.2 清掃的淋巴結情況及淋巴結大小與淋巴結陽性的關系

2.2.1 清掃的淋巴結及淋巴結陽性情況

該300例患者中共清掃淋巴結4 442枚,其中有4 086枚完成了淋巴結測量及記錄,其余淋巴結因早期方法摸索階段以及后期臨床和病理科銜接不當等因素未完成測量或準確記錄,未納入后續分析。完成測量的4 086枚淋巴結中發現陽性淋巴結198枚(共108例患者)。198枚陽性淋巴結的平均直徑(范圍)大于3 888枚陰性淋巴結 [5.0(3.2~7.0) mm比3.8(2.4~5.2)mm,t=4.31,P<0.001]。4 086枚淋巴結中直徑 <3 mm的淋巴結1 360枚(其中直徑 ≤ 1 mm者190枚,其病理檢測結果均為陰性),1 360枚直徑 <3 mm的淋巴結中檢出32枚(共24例患者)陽性淋巴結。在該24例患者中,發現有4例患者在檢測大淋巴結(直徑 ≥3 mm)時結果為陰性,而在檢測微小淋巴結(直徑 <3 mm)時卻發現7枚陽性淋巴結從而改變了患者的N分期。

2.2.2 淋巴結大小與淋巴結陽性的關系

本研究結合相關文獻[11-12]報道,權衡選擇最常使用淋巴結直徑的臨界值3、6、10及15 mm進行分組分析淋巴結大小與淋巴結陽性的關系。logistic回歸分析結果顯示,以淋巴結直徑為3~6 mm者作對照,淋巴結直徑 <3 mm者的淋巴結陽性概率較低(OR=0.49,P=0.015),淋巴結直徑 ≥10 mm者的淋巴結陽性概率較高(OR>1,P<0.05),淋巴結直徑為6~10 mm者與淋巴結是否陽性無關(P>0.05),見表1。

2.3 淋巴結陽性和陰性患者的臨床病理特征比較結果

該300例結直腸癌患者中192例淋巴結陰性,108例淋巴結陽性,二者在性別、腫瘤部位、手術方式、腫瘤分期、腫瘤分化程度、是否神經侵犯、清掃的平均淋巴結數目及平均淋巴結直徑比較差異均無統計學意義(P>0.05),而發現淋巴結陽性患者中有遠處轉移及脈管浸潤者占比更高(P<0.05),見表2。

2.4 淋巴結獲取數目與淋巴結大小的關系

4例因多源發行結腸次全切除而存在不同部位淋巴結混雜因素、2例患者的淋巴結獲取數目(41和43枚)和2例患者的淋巴結直徑(9.0 mm和9.8 mm)指標明顯異常于其他患者而被排除,因此共292例(其中186例淋巴結陰性,106例淋巴結陽性)患者信息納入分析。

在292例整體患者中,檢出淋巴結數目平均14枚/例(范圍8~18枚/例)、淋巴結平均直徑為4.2 mm(范圍2.4~7.0 mm),經Person相關性分析未發現淋巴結大小與檢出淋巴結數目有關(r=0.148,P=0.075);其中檢出淋巴結數目 ≥12枚患者204例、<12枚患者88例,二者的淋巴結直徑比較差異無統計學意義(P=0.116),見表3。

在其中186例淋巴結陰性患者中,檢出淋巴結數目平均13枚/例(范圍8~17枚/例)、淋巴結平均直徑為3.8 mm(范圍2.4~5.2 mm),經Person相關性分析發現淋巴結大小與檢出淋巴結數目有關(r=0.317,P=0.002);檢出淋巴結數目 ≥12枚患者136例、<12枚患者50例,前者的淋巴結直徑明顯大于后者(P=0.002),見表3。

在其中106例淋巴結陽性患者中,檢出淋巴結數目平均15枚/例(范圍11~18枚/例)、淋巴結平均直徑為5.0 mm(范圍3.2~7.0 mm),經Person相關性分析未發現淋巴結大小與檢出淋巴結數目有關(r=–0.032,P=0.821);檢出淋巴結數目 ≥12枚患者68例、<12枚患者38例,二者的淋巴結直徑比較差異無統計學意義(P=0.623),見表3。

2.5 淋巴結大小與結直腸癌患者預后的關系

本研究排除了10例術后30 d內死亡患者及36例初診合并遠處臟器轉移患者,納入了254例患者進行預后相關分析。254例患者中淋巴結陰性患者176例、陽性患者78例,二者的平均隨訪時間分別為51.4(范圍39.4~63.9)個月和51.1(范圍36.8~67.3)個月。隨訪期間發現,共38例患者發生遠處轉移(淋巴結陰性患者中17例、陽性患者中21例),12例患者發生區域局部復發(淋巴結陰性患者中5例、陽性患者中7例)。

結合文獻[11-12],以淋巴結直徑 <3 mm、3~6 mm及 >6 mm為標準分為3組進行預后分析。在淋巴結陽性患者中直徑 <3 mm、3~6 mm及 >6 mm組分別為20、35和23例,3組患者的無病生存 [RR(95%CI)=1.125(0.896,1.412),P=0.375] 和總生存 [RR(95%CI)=1.213(0.974,1.327),P=0.074] 曲線比較差異均無統計學意義,見圖1a和圖1b。在淋巴結陰性患者中直徑 <3 mm、3~6 mm及 >6 mm組分別為47、68和61例,3組患者的無病生存 [RR(95%CI)=1.195(0.991,1.226),P=0.056] 和總生存 [RR(95%CI)=1.272(0.874,1.287),P=0.213] 曲線比較差異也均無統計學意義,見圖1c和圖1d。

圖1

示不同淋巴結大小結直腸癌患者的無病生存和總生存曲線

圖1

示不同淋巴結大小結直腸癌患者的無病生存和總生存曲線

a、b:分別為淋巴結陽性患者的無病生存和總生存曲線;c、d:分別為淋巴結陰性患者的無病生存和總生存曲線

3 討論

有研究者[13-18]報道,提高淋巴結獲取數目可以改善結直腸癌患者的預后,其原因是有研究者[2-3]認為獲取更多淋巴結有助于實現更精確的淋巴結評估,從而進行更準確的病理分期。

近年來,淋巴結獲取數目的提升不僅依賴于手術時機及術后細致地清掃標本,同時還包括使用廓清脂肪組織以及亞甲藍、納米炭等染色材料對淋巴結染色等,這些技術有助于獲取憑觸覺很難獲取到直徑 <3 mm的微小淋巴結。目前有研究者[2, 7, 9]報道,獲取淋巴結數目 ≥12枚患者的比例從31%提高到72%。本研究中除了常規的細致淋巴結清掃,還采取了蘇木精-伊紅染色,盡量避免遺漏微小淋巴結,本研究中獲取的平均淋巴結數目為14枚/例,其中 ≥12枚患者占比近70%。

雖然淋巴結檢出數目有了較大提高,但文獻[2, 7]報道Ⅲ期患者的比例并未明顯提高(維持在40%左右),這可能與清掃出的淋巴結中微小淋巴結占比較高有關。本研究中檢出的微小淋巴結占比達33.3%(1 360/4 086),但淋巴結陽性率僅為2.4%(32/1 360),這或許可以解釋為何盡管淋巴結獲取數目不斷提高但淋巴結陽性率卻相對穩定的現象;而且也僅1.4%(4/292)的患者在檢查直徑 ≥3 mm的淋巴結時結果為陰性而在檢查直徑 <3 mm的淋巴結時發現淋巴結為陽性而因此改變了N分期,提示微小淋巴結對淋巴結分期影響較小。有研究者[11]也報道,淋巴結大小不是術前淋巴結分期的影響因素,微小淋巴結對組織病理學淋巴結分期中幾乎沒有作用。

本研究結果提示,盡管微小淋巴結檢獲和病理檢測均存在一定難度,容易存在臨床及病理操作帶來的誤差,但這對淋巴結分期影響不大;并且在進行生存分析時,無論是淋巴結陽性或陰性患者中均未發現不同淋巴結大小分組患者的無病生存與總生存情況比較差異有統計學意義。本研究關于淋巴結大小與結直腸癌患者預后的相關結果與目前學界的主流觀點一致,即淋巴結大小不是結直腸癌患者預后的主要危險因素;僅部分研究[13, 19]在結直腸癌患者預后的分層分析中發現較大的淋巴結是Ⅱ期腸癌患者的預后影響因素。目前,微小淋巴結是否可改變結直腸癌患者新輔助治療后的療效評估在學界存在爭議,也有研究者[10]開始關注并進行相關研究探索。

本研究中在292例患者以及其中106例淋巴結陽性患者中均未發現淋巴結大小與檢出的淋巴結數目有相關性(r=0.148、P=0.075;r=–0.032、P=0.821),而在186例淋巴結陰性患者中發現淋巴結大小與檢出的淋巴結數目呈正相關(r=0.317,P=0.002),得出該結果的原因值得深入分析。由于相關研究報道并不多,初步猜測其原因可能與實現淋巴結的分別測量以及病理檢測結果的一一對應相對困難;同時本研究發現,在292例患者以及其中106例淋巴結陽性患者中均未發現檢出淋巴結數目 ≥12枚和 <12枚患者的淋巴結直徑比較差異有統計學意義(P>0.05),而在186例淋巴結陰性患者中發現檢出淋巴結數目 ≥12枚患者的淋巴結直徑明顯大于 <12枚患者(P=0.002),這與臨床常識比較相符[5, 20]。總體來看,淋巴結大小與淋巴結陽性的相關性存在較大爭議,這與淋巴結本身受周圍炎癥及機體免疫影響相關。隨著影像組學等研究手段的興起,淋巴結大小結合CT及MRI定位的一一對應研究在結直腸癌患者新輔助及輔助治療及療效的評估中的作用引起了越來越多的關注[21]。

總之,從本研究分析結果看,淋巴結大小對淋巴結分期影響不大,并且在進行生存分析時發現無論是在淋巴結陽性或陰性患者中均未發現淋巴結大小與無病生存和總生存有關。但是對此結論也需要謹慎看待,因為作為回顧性研究存在一定的局限,比如,本研究是單中心數據,關于其他一些影響因素并未納入分析,比如微衛星不穩定性、原發腫瘤免疫應答情況等,可能對研究結果存在一定影響;此外,本研究還有部分淋巴結未能測量,這對研究結果也可能有一定的影響。后續可考慮進一步擴大樣本量就淋巴結體積增大及淋巴結獲取數目增加是否可從本質上影響患者的預后進行驗證。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:尹華軍負責項目設計、執行、總體質控、數據采集分析及文章撰寫;郭超、文鴻宇和施蘆桔負責項目執行、淋巴結采集和測量工作,以及數據采集及分析工作;郭超負責部分數據圖表繪制及論文撰寫和校正工作;文鴻宇負責部分論文撰寫及校正工作;文鴻宇及周均負責隨訪工作。

倫理聲明:本研究通過了成都市新都區人民醫院倫理委員會的審批。

致謝 感謝成都市新都區人民醫院病理科全體參與本項目相關病理檢測及報告的老師,感謝新都區人民醫院胃腸外科及手術室護理團隊對本項目開展的大力支持;感謝四川大學華西醫院結直腸腫瘤中心王存教授作為我科學科主任在工作之余對本文數據整理、文章撰寫、修改等的指導。