引用本文: 孫玉霄, 劉維豪, 張逸菲, 李紅強, 唐藝峰, 殷德濤. 青少年甲狀腺乳頭狀癌的臨床病理特征及預后分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(11): 1330-1335. doi: 10.7507/1007-9424.202403033 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

甲狀腺癌是兒童和青少年最常見的內分泌惡性腫瘤,并且在過去幾十年中,兒童及青少年甲狀腺癌的發病率呈上升趨勢。甲狀腺乳頭狀癌(papillary thyroid,PTC)占所有確診甲狀腺癌的90%[1]。與成人相比,青少年PTC病灶的侵襲性更強,復發率更高[2-7]。美國甲狀腺協會(American Thyroid Association,ATA)指南[3]與我國的《兒童甲狀腺癌診療規范(2021年版)》[8]及專家共識[9]相繼發布,對于指導青少年PTC患者的臨床工作具有很大幫助,但在手術切除范圍及行131I治療指征方面的建議仍未能達成一致。本研究旨在對比分析青少年PTC患者與成人PTC患者在臨床病理特征等方面的差異,同時分析影響青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移和術后復發的因素,從而為青少年PTC患者的治療方案提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

ATA指南建議將兒童PTC患者的年齡定義為18歲及以下[3];依照美國癌癥統計劃分,年齡≤14歲屬于青春期前,15~18歲屬于青春期[10],本研究將青少年定義為>14歲且≤18歲。回顧性收集2012年1月至2022年1月期間鄭州大學第一附屬醫院甲狀腺外科收治的患者為研究對象。納入標準為:① 年齡>14歲且≤18歲;② 首次接受甲狀腺手術;③ 經術后病理學檢查證實為PTC;④ 臨床病理資料及隨訪資料完整。排除標準為:① 既往行甲狀腺手術治療;② 合并其他惡性腫瘤。根據上述納入及排除標準,本研究共納入150例青少年PTC患者。選擇同期就診于鄭州大學第一附屬醫院甲狀腺外科并經術后病理學檢查證實為 PTC 的成人患者(年齡>18歲)。成人病例的納入標準為:① 經術后病理學檢查證實為PTC時年齡>18歲;② 首次接受甲狀腺手術;③ 臨床病理資料及隨訪資料完整。排除標準為:① 既往行甲狀腺手術治療;② 合并其他惡性腫瘤。本研究已通過鄭州大學第一附屬醫院科研和臨床試驗倫理委員會審核批準(批文編號:2020-KY-0075-002),所有患者及家屬術前均簽署知情同意書。

1.2 臨床資料及相關定義

收集患者的基本信息,以及實驗室檢查、影像學檢查、病理學檢查等結果,包括年齡、性別、合并橋本甲狀腺炎(Hashimoto thyroiditis,HT)、腺體外侵犯、多病灶、最大腫瘤直徑、頸部淋巴結轉移、中央區淋巴結轉移、頸側區淋巴結轉移、遠處轉移和手術方式。

其中,結合實驗室檢查和頸部超聲來診斷HT。通過頸部超聲以及術后病理學診斷來確定多病灶和腫瘤直徑。多病灶被定義為在頸部彩超中觀察到1個以上的病變,并經病理學檢查證實為PTC。腫瘤直徑是超聲檢查下可疑結節的最大直徑,并經病理學檢查證實為PTC。通過病理學檢查確定是否存在甲狀腺外侵犯及頸部淋巴結轉移。采用SPET-CT(單光子發射計算機斷層掃描)技術或CT來確定遠處轉移。

1.3 隨訪

以患者手術日為隨訪起點,通過門診隨訪、電話等方式收集患者的隨訪信息,末次隨訪時間為2024年2月1日。獲得患者初次手術后的隨訪時間和疾病狀態(無病、持續性疾病狀態或復發),記錄復發時間及無復發生存(recurrence-free survival,RFS)情況。根據 ATA 指南,將無病狀態或者疾病緩解定義為在抗甲狀腺球蛋白抗體(anti-thyroglobulin antibody,TgAb)為陰性的情況下無法檢測到甲狀腺球蛋白(thyroglobulin,Tg)即Tg<10 ng/mL、頸部超聲沒有發現殘留病灶的證據以及全身131I或123I掃描陰性。將患者的初次手術時間定義為起點事件,復發定義為終點事件。初次手術 6 個月后出現的局部復發(殘余甲狀腺組織復發或區域性淋巴結轉移)和遠處轉移均定義為復發。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0軟件進行統計學分析。計量資料用均數±標準差(x±s)表示或中位數(四分位數間距)[M(IQR)]表示,組間比較采用成組 t 檢驗或秩和檢驗;計數資料用例(%)表示,組間比較采用四格表χ2檢驗或 Fisher 確切概率法;采用logistic回歸分析青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素,采用Cox比例風險回歸模型探索青少年PTC患者復發的危險因素。使用Kaplan-Meier方法構建RFS曲線。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 青少年PTC的臨床病理特征

本研究共納入150例青少年PTC患者,其中女108例(72.0%);年齡14~18歲、(16.8±1.1)歲;81例(54.0%)行甲狀腺全切除術,69例(46.0%)行甲狀腺腺葉切除術;50例(33.3%)就診時有癥狀,其中45例為觸及頸部腫塊,5例為頸部疼痛;最大腫瘤直徑0.2~7.1 cm、(2.2±1.4)cm;45例(30.0%)發生腺體外侵犯;38例(25.3%)合并HT;43例(28.7%)為多病灶;119例(79.3%)發生頸部淋巴結轉移,118例(78.7%)發生中央區淋巴結轉移,66例(44.0%)發生頸側區淋巴結轉移;7例(4.7%)存在遠處轉移;術后復發13例(8.7%)。

2.2 青少年組與成人組PTC患者的臨床病理特征對比

與成人PTC患者相比,青少年PTC患者更易發生腺體外侵犯(30.0%比17.0%,P=0.020)、頸部淋巴結轉移(79.3%比48.0%,P<0.001)、中央區淋巴結轉移(78.7%比48.0%,P<0.001)和頸側區淋巴結轉移(44.0%比12.0%,P<0.001);并且青少年PTC患者的最大腫瘤直徑更大(1.75 cm比0.75 cm,P<0.001),最大腫瘤直徑>2 cm的比例更高(45.3%比8.0%,P<0.001),而2組患者在性別、合并HT、多病灶和遠處轉移方面的差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.3 青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素分析

由于頸側區淋巴結清掃術的手術風險較大,所以在術前精確評估是否存在頸側區淋巴結轉移,對于青少年PTC患者選擇手術方式尤為重要。本組青少年PTC患者中央區淋巴結未轉移而發生頸側區淋巴結轉移(即跳躍性轉移)1例,占全組PTC的0.7%(1/150)。單因素分析結果表示,影響青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的因素為腺體外侵犯、多病灶、最大腫瘤直徑>2 cm(P<0.001);而性別、年齡、合并HT無統計學意義(P>0.05)。進一步將可能對頸側區淋巴結轉移有影響的因素納入多因素分析,其中包括年齡、合并HT、腺體外侵犯、多病灶以及最大腫瘤直徑,結果表明,腺體外侵犯(OR=2.654,P=0.022)、多病灶(OR=4.860,P<0.001)和最大腫瘤直徑>2 cm(OR=3.845,P=0.001)為頸側區淋巴結轉移的危險因素,見表2。

2.4 青少年PTC患者復發的危險因素分析

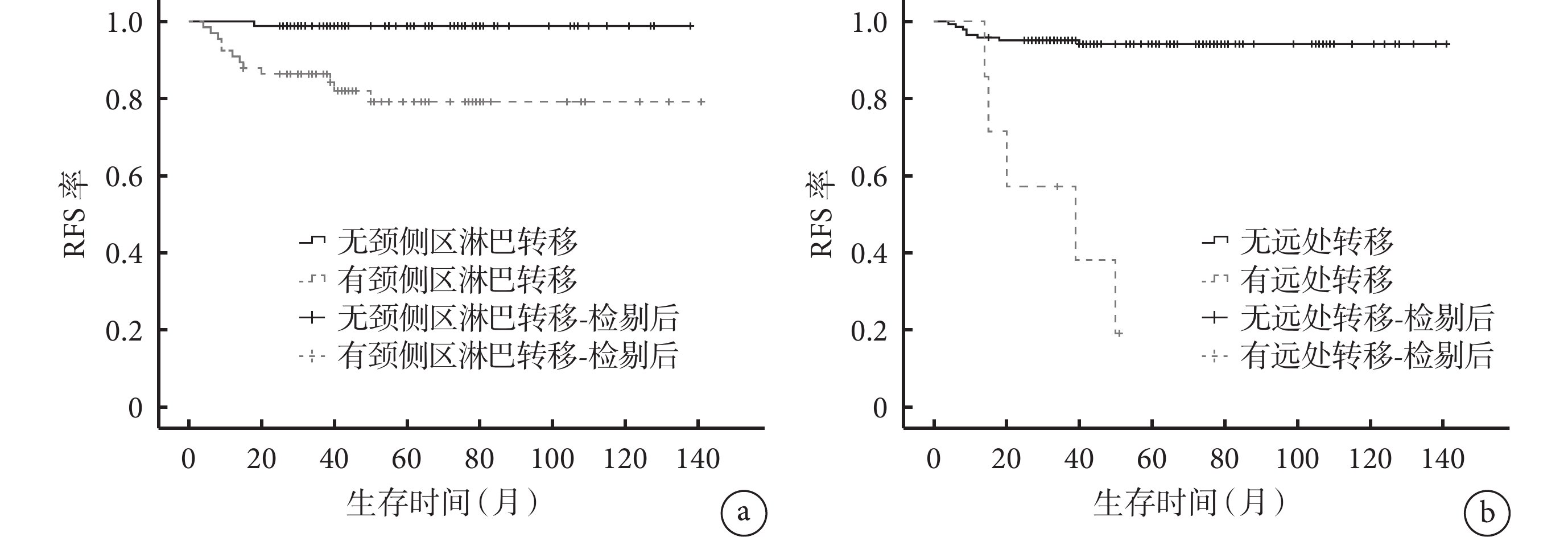

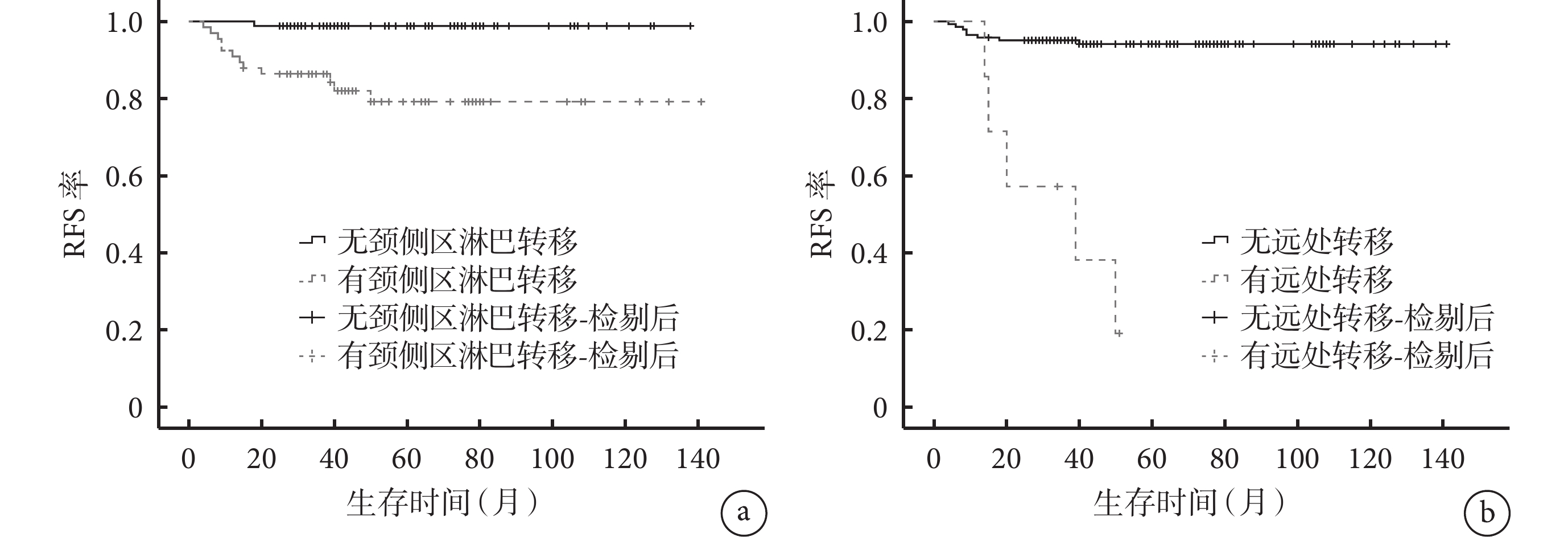

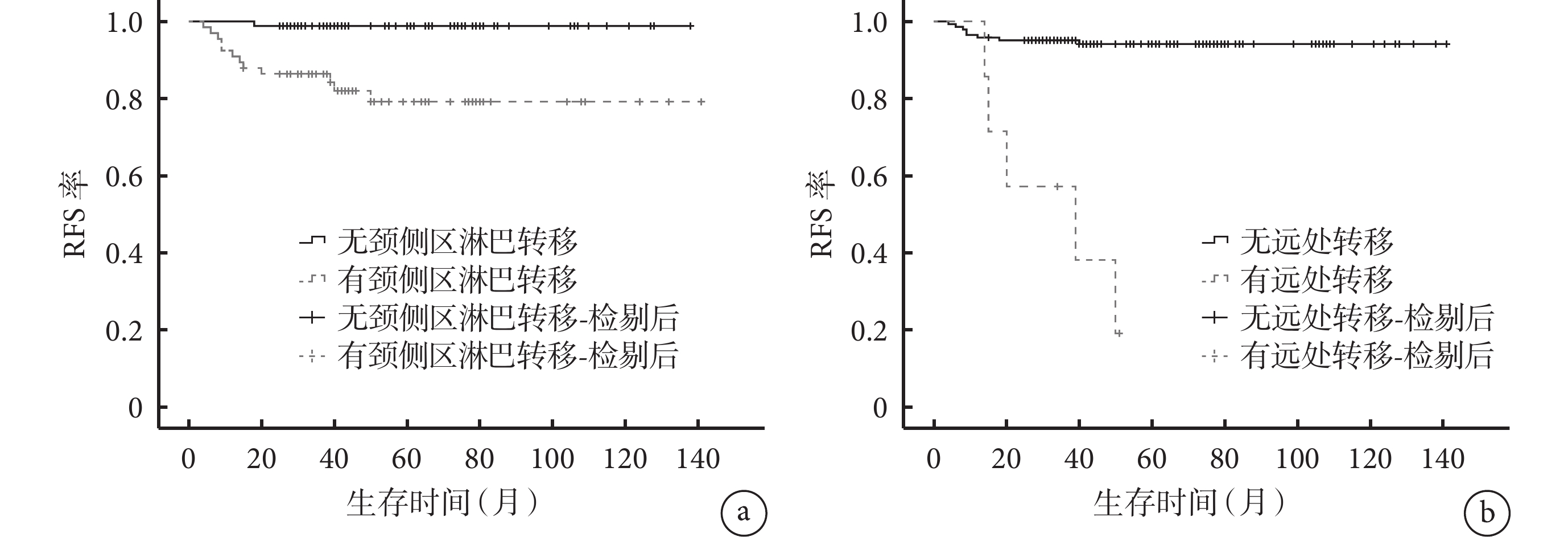

150例患者隨訪時間4~141個月,中位數為50.5個月。隨訪期間患者均存活,復發13例,復發時間4~50個月,中位復發時間14個月。單因素分析結果表明,手術方式(P=0.042)、多病灶(P=0.046)、最大腫瘤直徑>2 cm(P=0.025)、頸側區淋巴結轉移(P=0.006)和遠處轉移(P<0.001)是青少年PTC患者術后復發的影響因素;而性別、年齡、合并HT、就診時有癥狀、腺體外侵犯和中央區淋巴結轉移無統計學意義(P>0.05)。本研究不僅將單因素分析有意義的因素(手術方式、多病灶、最大腫瘤直徑>2 cm、頸側區淋巴結轉移和遠處轉移)納入多因素分析,還將一些可能有影響的因素(年齡、就診時有癥狀、合并HT和腺體外侵犯)納入多因素分析。多因素分析結果表明,頸側區淋巴結轉移(RR=10.105,P=0.040)和遠處轉移(RR=7.058,P=0.003)為青少年PTC患者術后復發的危險因素,存在頸側區淋巴結轉移和遠處轉移者的RFS較差,見表3和圖1。

圖1

示頸側區淋巴結轉移和未轉移(a)、遠處轉移與未遠處轉移(b)青少年PTC患者的RFS曲線

圖1

示頸側區淋巴結轉移和未轉移(a)、遠處轉移與未遠處轉移(b)青少年PTC患者的RFS曲線

3 討論

3.1 青少年PTC患者的臨床病理特征

青少年甲狀腺癌中90%~95%是DTC,其中又以PTC最為常見,在臨床表現、病理學特征、生物學行為等方面與成人存在差異[11-12]。本研究結果表明,成人與青少年PTC患者的性別構成比較差異無統計學意義。在侵襲性特征方面,相比于成人PTC患者,青少年PTC病灶的侵襲性更強,比如甲狀腺腺體外侵犯的比例更高,最大腫瘤直徑更大,頸部淋巴結轉移率更高,這與之前的研究[2, 11, 13-15]一致;而本研究中青少年PTC患者與成人PTC患者在腫瘤多病灶、合并HT及遠處轉移方面比較差異均無統計學意義。盡管此前研究[2, 11, 13]和本研究均表明青少年PTC病灶的侵襲性更強,但同樣有研究[16]表明,兒童及青少年PTC患者的總體預后良好,30年疾病特異性生存率超過95%。本研究納入的青少年PTC患者經治療后均存活,暫未發現死亡病例。

3.2 影響青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素分析

頸部淋巴結轉移是青少年PTC患者最常見的轉移方式,有研究[12, 17-18]表明,兒童和青少年PTC的頸部淋巴結轉移率遠高于成人,可達40%~80%,這與本研究結果相一致。在本研究中青少年PTC患者的頸部淋巴結轉移率高達79.3%,頸側區淋巴結轉移率高達44.0%。研究[19]表明,頸部淋巴結是兒童和青少年PTC患者預后的一個重要因素,存在頸部淋巴結轉移的患者意味著復發率和轉移率顯著增加。如果能夠在術前精確評估頸部淋巴結轉移概率,規范和徹底地行淋巴結清掃,將會降低腫瘤復發、轉移風險。本研究通過對150例青少年PTC患者的分析表明,頸側區淋巴結轉移的預測因素包括腺體外侵犯、多病灶和最大腫瘤直徑>2 cm。病灶大小一直是預測PTC侵襲性的重要因素,研究[20]證實腫瘤>2 cm是頸側區淋巴結轉移最重要的預測因素,這與本研究結果一致。1項針對108例兒童及青少年PTC患者的研究[21]表明,年齡小、雙側累及、多病灶以及腺體外侵犯是頸側區淋巴結轉移的預測因素。1項針對102例兒童和青少年PTC患者的研究[22]也表明,頸側區淋巴結轉移的風險因素是多灶性、腫瘤直徑和中央區淋巴結轉移數量。本研究也同樣表明多病灶及腺體外侵犯是青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素。本組青少年PTC患者中央區淋巴結未轉移而頸側區淋巴結轉移者僅有1例。對于存在上述危險因素的青少年患者,術前檢查及治療應更加全面,合理評估獲益/風險比,選擇最佳的治療方案。

3.3 影響青少年PTC患者復發的危險因素分析

一些預后因素,如年齡大、較大腫瘤、多病灶、腺體外侵犯、淋巴結轉移、血管侵襲和術后Tg水平高,在成人PTC患者群體中已得到充分證實[23-24]。這些特征也用于年輕PTC患者的預后因素分析中[25]。本研究結果表明,頸側區淋巴結轉移(RR=10.105,P=0.040)和遠處轉移(RR=7.058,P=0.003)是青少年PTC患者復發的預測因素。2015 年 ATA 指南[3]指出,頸側區淋巴結轉移的患者無論存不存在遠處轉移,都應歸于復發高危組。本研究也表明頸側區淋巴結轉移的青少年PTC患者復發風險更高。因此筆者建議對于存在頸側區淋巴結轉移的患者,必須行頸側區淋巴結清掃術并且術后隨訪管理應更積極。有研究[26]表明,分化型甲狀腺癌遠處轉移與其預后相關。本研究同樣也表明遠處轉移是青少年PTC患者的復發預測因素。對于存在頸側區淋巴結轉移和遠處轉移的青少年患者,術前檢查及治療應更加全面,依據患者特征制定個體化的治療方案。

然而,本研究也存在一些局限性:① 本研究是一項回顧性研究,患者數量較少,需要更大樣本量、前瞻性的研究驗證結論;② 本研究所有入選的患者都來自同一家醫院,沒有經過外部驗證;③ 在選擇成人PTC患者過程中可能存在選擇偏倚;④ 隨訪時間較短。

本研究結果表明,與成人PTC患者相比,青少年PTC患者的腫瘤直徑更大,腺體外侵犯、頸部淋巴結轉移、中央區淋巴結轉移、頸側區淋巴結轉移的比例更高;青少年PTC患者合并頸側區淋巴結轉移的危險因素為腺體外侵犯、多病灶以及最大腫瘤直徑>2 cm;頸側區淋巴結轉移和遠處轉移為青少年PTC患者術后復發的危險因素。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:孫玉霄設計本研究、收集并分析數據且撰寫文章;劉維豪收集并分析數據;張逸菲修改文章;李紅強和唐藝峰對文章邏輯、表述方式進行審閱及修改;殷德濤對工作進行指導,支持本研究且參與文章的審閱。

倫理聲明:本研究經鄭州大學第一附屬醫院科研和臨床試驗倫理委員會審核批準(批文編號:2020-KY-0075-002)。

甲狀腺癌是兒童和青少年最常見的內分泌惡性腫瘤,并且在過去幾十年中,兒童及青少年甲狀腺癌的發病率呈上升趨勢。甲狀腺乳頭狀癌(papillary thyroid,PTC)占所有確診甲狀腺癌的90%[1]。與成人相比,青少年PTC病灶的侵襲性更強,復發率更高[2-7]。美國甲狀腺協會(American Thyroid Association,ATA)指南[3]與我國的《兒童甲狀腺癌診療規范(2021年版)》[8]及專家共識[9]相繼發布,對于指導青少年PTC患者的臨床工作具有很大幫助,但在手術切除范圍及行131I治療指征方面的建議仍未能達成一致。本研究旨在對比分析青少年PTC患者與成人PTC患者在臨床病理特征等方面的差異,同時分析影響青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移和術后復發的因素,從而為青少年PTC患者的治療方案提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

ATA指南建議將兒童PTC患者的年齡定義為18歲及以下[3];依照美國癌癥統計劃分,年齡≤14歲屬于青春期前,15~18歲屬于青春期[10],本研究將青少年定義為>14歲且≤18歲。回顧性收集2012年1月至2022年1月期間鄭州大學第一附屬醫院甲狀腺外科收治的患者為研究對象。納入標準為:① 年齡>14歲且≤18歲;② 首次接受甲狀腺手術;③ 經術后病理學檢查證實為PTC;④ 臨床病理資料及隨訪資料完整。排除標準為:① 既往行甲狀腺手術治療;② 合并其他惡性腫瘤。根據上述納入及排除標準,本研究共納入150例青少年PTC患者。選擇同期就診于鄭州大學第一附屬醫院甲狀腺外科并經術后病理學檢查證實為 PTC 的成人患者(年齡>18歲)。成人病例的納入標準為:① 經術后病理學檢查證實為PTC時年齡>18歲;② 首次接受甲狀腺手術;③ 臨床病理資料及隨訪資料完整。排除標準為:① 既往行甲狀腺手術治療;② 合并其他惡性腫瘤。本研究已通過鄭州大學第一附屬醫院科研和臨床試驗倫理委員會審核批準(批文編號:2020-KY-0075-002),所有患者及家屬術前均簽署知情同意書。

1.2 臨床資料及相關定義

收集患者的基本信息,以及實驗室檢查、影像學檢查、病理學檢查等結果,包括年齡、性別、合并橋本甲狀腺炎(Hashimoto thyroiditis,HT)、腺體外侵犯、多病灶、最大腫瘤直徑、頸部淋巴結轉移、中央區淋巴結轉移、頸側區淋巴結轉移、遠處轉移和手術方式。

其中,結合實驗室檢查和頸部超聲來診斷HT。通過頸部超聲以及術后病理學診斷來確定多病灶和腫瘤直徑。多病灶被定義為在頸部彩超中觀察到1個以上的病變,并經病理學檢查證實為PTC。腫瘤直徑是超聲檢查下可疑結節的最大直徑,并經病理學檢查證實為PTC。通過病理學檢查確定是否存在甲狀腺外侵犯及頸部淋巴結轉移。采用SPET-CT(單光子發射計算機斷層掃描)技術或CT來確定遠處轉移。

1.3 隨訪

以患者手術日為隨訪起點,通過門診隨訪、電話等方式收集患者的隨訪信息,末次隨訪時間為2024年2月1日。獲得患者初次手術后的隨訪時間和疾病狀態(無病、持續性疾病狀態或復發),記錄復發時間及無復發生存(recurrence-free survival,RFS)情況。根據 ATA 指南,將無病狀態或者疾病緩解定義為在抗甲狀腺球蛋白抗體(anti-thyroglobulin antibody,TgAb)為陰性的情況下無法檢測到甲狀腺球蛋白(thyroglobulin,Tg)即Tg<10 ng/mL、頸部超聲沒有發現殘留病灶的證據以及全身131I或123I掃描陰性。將患者的初次手術時間定義為起點事件,復發定義為終點事件。初次手術 6 個月后出現的局部復發(殘余甲狀腺組織復發或區域性淋巴結轉移)和遠處轉移均定義為復發。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0軟件進行統計學分析。計量資料用均數±標準差(x±s)表示或中位數(四分位數間距)[M(IQR)]表示,組間比較采用成組 t 檢驗或秩和檢驗;計數資料用例(%)表示,組間比較采用四格表χ2檢驗或 Fisher 確切概率法;采用logistic回歸分析青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素,采用Cox比例風險回歸模型探索青少年PTC患者復發的危險因素。使用Kaplan-Meier方法構建RFS曲線。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 青少年PTC的臨床病理特征

本研究共納入150例青少年PTC患者,其中女108例(72.0%);年齡14~18歲、(16.8±1.1)歲;81例(54.0%)行甲狀腺全切除術,69例(46.0%)行甲狀腺腺葉切除術;50例(33.3%)就診時有癥狀,其中45例為觸及頸部腫塊,5例為頸部疼痛;最大腫瘤直徑0.2~7.1 cm、(2.2±1.4)cm;45例(30.0%)發生腺體外侵犯;38例(25.3%)合并HT;43例(28.7%)為多病灶;119例(79.3%)發生頸部淋巴結轉移,118例(78.7%)發生中央區淋巴結轉移,66例(44.0%)發生頸側區淋巴結轉移;7例(4.7%)存在遠處轉移;術后復發13例(8.7%)。

2.2 青少年組與成人組PTC患者的臨床病理特征對比

與成人PTC患者相比,青少年PTC患者更易發生腺體外侵犯(30.0%比17.0%,P=0.020)、頸部淋巴結轉移(79.3%比48.0%,P<0.001)、中央區淋巴結轉移(78.7%比48.0%,P<0.001)和頸側區淋巴結轉移(44.0%比12.0%,P<0.001);并且青少年PTC患者的最大腫瘤直徑更大(1.75 cm比0.75 cm,P<0.001),最大腫瘤直徑>2 cm的比例更高(45.3%比8.0%,P<0.001),而2組患者在性別、合并HT、多病灶和遠處轉移方面的差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.3 青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素分析

由于頸側區淋巴結清掃術的手術風險較大,所以在術前精確評估是否存在頸側區淋巴結轉移,對于青少年PTC患者選擇手術方式尤為重要。本組青少年PTC患者中央區淋巴結未轉移而發生頸側區淋巴結轉移(即跳躍性轉移)1例,占全組PTC的0.7%(1/150)。單因素分析結果表示,影響青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的因素為腺體外侵犯、多病灶、最大腫瘤直徑>2 cm(P<0.001);而性別、年齡、合并HT無統計學意義(P>0.05)。進一步將可能對頸側區淋巴結轉移有影響的因素納入多因素分析,其中包括年齡、合并HT、腺體外侵犯、多病灶以及最大腫瘤直徑,結果表明,腺體外侵犯(OR=2.654,P=0.022)、多病灶(OR=4.860,P<0.001)和最大腫瘤直徑>2 cm(OR=3.845,P=0.001)為頸側區淋巴結轉移的危險因素,見表2。

2.4 青少年PTC患者復發的危險因素分析

150例患者隨訪時間4~141個月,中位數為50.5個月。隨訪期間患者均存活,復發13例,復發時間4~50個月,中位復發時間14個月。單因素分析結果表明,手術方式(P=0.042)、多病灶(P=0.046)、最大腫瘤直徑>2 cm(P=0.025)、頸側區淋巴結轉移(P=0.006)和遠處轉移(P<0.001)是青少年PTC患者術后復發的影響因素;而性別、年齡、合并HT、就診時有癥狀、腺體外侵犯和中央區淋巴結轉移無統計學意義(P>0.05)。本研究不僅將單因素分析有意義的因素(手術方式、多病灶、最大腫瘤直徑>2 cm、頸側區淋巴結轉移和遠處轉移)納入多因素分析,還將一些可能有影響的因素(年齡、就診時有癥狀、合并HT和腺體外侵犯)納入多因素分析。多因素分析結果表明,頸側區淋巴結轉移(RR=10.105,P=0.040)和遠處轉移(RR=7.058,P=0.003)為青少年PTC患者術后復發的危險因素,存在頸側區淋巴結轉移和遠處轉移者的RFS較差,見表3和圖1。

圖1

示頸側區淋巴結轉移和未轉移(a)、遠處轉移與未遠處轉移(b)青少年PTC患者的RFS曲線

圖1

示頸側區淋巴結轉移和未轉移(a)、遠處轉移與未遠處轉移(b)青少年PTC患者的RFS曲線

3 討論

3.1 青少年PTC患者的臨床病理特征

青少年甲狀腺癌中90%~95%是DTC,其中又以PTC最為常見,在臨床表現、病理學特征、生物學行為等方面與成人存在差異[11-12]。本研究結果表明,成人與青少年PTC患者的性別構成比較差異無統計學意義。在侵襲性特征方面,相比于成人PTC患者,青少年PTC病灶的侵襲性更強,比如甲狀腺腺體外侵犯的比例更高,最大腫瘤直徑更大,頸部淋巴結轉移率更高,這與之前的研究[2, 11, 13-15]一致;而本研究中青少年PTC患者與成人PTC患者在腫瘤多病灶、合并HT及遠處轉移方面比較差異均無統計學意義。盡管此前研究[2, 11, 13]和本研究均表明青少年PTC病灶的侵襲性更強,但同樣有研究[16]表明,兒童及青少年PTC患者的總體預后良好,30年疾病特異性生存率超過95%。本研究納入的青少年PTC患者經治療后均存活,暫未發現死亡病例。

3.2 影響青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素分析

頸部淋巴結轉移是青少年PTC患者最常見的轉移方式,有研究[12, 17-18]表明,兒童和青少年PTC的頸部淋巴結轉移率遠高于成人,可達40%~80%,這與本研究結果相一致。在本研究中青少年PTC患者的頸部淋巴結轉移率高達79.3%,頸側區淋巴結轉移率高達44.0%。研究[19]表明,頸部淋巴結是兒童和青少年PTC患者預后的一個重要因素,存在頸部淋巴結轉移的患者意味著復發率和轉移率顯著增加。如果能夠在術前精確評估頸部淋巴結轉移概率,規范和徹底地行淋巴結清掃,將會降低腫瘤復發、轉移風險。本研究通過對150例青少年PTC患者的分析表明,頸側區淋巴結轉移的預測因素包括腺體外侵犯、多病灶和最大腫瘤直徑>2 cm。病灶大小一直是預測PTC侵襲性的重要因素,研究[20]證實腫瘤>2 cm是頸側區淋巴結轉移最重要的預測因素,這與本研究結果一致。1項針對108例兒童及青少年PTC患者的研究[21]表明,年齡小、雙側累及、多病灶以及腺體外侵犯是頸側區淋巴結轉移的預測因素。1項針對102例兒童和青少年PTC患者的研究[22]也表明,頸側區淋巴結轉移的風險因素是多灶性、腫瘤直徑和中央區淋巴結轉移數量。本研究也同樣表明多病灶及腺體外侵犯是青少年PTC患者頸側區淋巴結轉移的危險因素。本組青少年PTC患者中央區淋巴結未轉移而頸側區淋巴結轉移者僅有1例。對于存在上述危險因素的青少年患者,術前檢查及治療應更加全面,合理評估獲益/風險比,選擇最佳的治療方案。

3.3 影響青少年PTC患者復發的危險因素分析

一些預后因素,如年齡大、較大腫瘤、多病灶、腺體外侵犯、淋巴結轉移、血管侵襲和術后Tg水平高,在成人PTC患者群體中已得到充分證實[23-24]。這些特征也用于年輕PTC患者的預后因素分析中[25]。本研究結果表明,頸側區淋巴結轉移(RR=10.105,P=0.040)和遠處轉移(RR=7.058,P=0.003)是青少年PTC患者復發的預測因素。2015 年 ATA 指南[3]指出,頸側區淋巴結轉移的患者無論存不存在遠處轉移,都應歸于復發高危組。本研究也表明頸側區淋巴結轉移的青少年PTC患者復發風險更高。因此筆者建議對于存在頸側區淋巴結轉移的患者,必須行頸側區淋巴結清掃術并且術后隨訪管理應更積極。有研究[26]表明,分化型甲狀腺癌遠處轉移與其預后相關。本研究同樣也表明遠處轉移是青少年PTC患者的復發預測因素。對于存在頸側區淋巴結轉移和遠處轉移的青少年患者,術前檢查及治療應更加全面,依據患者特征制定個體化的治療方案。

然而,本研究也存在一些局限性:① 本研究是一項回顧性研究,患者數量較少,需要更大樣本量、前瞻性的研究驗證結論;② 本研究所有入選的患者都來自同一家醫院,沒有經過外部驗證;③ 在選擇成人PTC患者過程中可能存在選擇偏倚;④ 隨訪時間較短。

本研究結果表明,與成人PTC患者相比,青少年PTC患者的腫瘤直徑更大,腺體外侵犯、頸部淋巴結轉移、中央區淋巴結轉移、頸側區淋巴結轉移的比例更高;青少年PTC患者合并頸側區淋巴結轉移的危險因素為腺體外侵犯、多病灶以及最大腫瘤直徑>2 cm;頸側區淋巴結轉移和遠處轉移為青少年PTC患者術后復發的危險因素。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:孫玉霄設計本研究、收集并分析數據且撰寫文章;劉維豪收集并分析數據;張逸菲修改文章;李紅強和唐藝峰對文章邏輯、表述方式進行審閱及修改;殷德濤對工作進行指導,支持本研究且參與文章的審閱。

倫理聲明:本研究經鄭州大學第一附屬醫院科研和臨床試驗倫理委員會審核批準(批文編號:2020-KY-0075-002)。