引用本文: 何高飛, 姜金汐, 褚俊杰, 李建波, 章德廣, 陸曉筱. 經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術中喉上神經外支探查及臨床應用. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(11): 1376-1379. doi: 10.7507/1007-9424.202404085 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,隨著甲狀腺外科操作技術的進展,對術中喉神經的保護提出了更高的要求。喉上神經外支結構纖細,走行變異常見,損傷后癥狀隱匿,術中探查保護及損傷后評估都存在較大的難度[1]。但神經監測技術的引入,使喉上神經外支的解剖保護日漸成熟,也受到越來越多的重視[2]。筆者團隊結合腔鏡輔助技術及神經監測技術[3],嘗試探查保護喉上神經,效果良好。在此基礎上,筆者團隊自2023年10月開始嘗試在經鎖骨下腔鏡甲狀腺術[4]中結合神經監測技術,探查保護喉上神經外支,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集2023年10月至2024年2月期間在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院頭頸外科行經鎖骨下腔鏡單側甲狀腺切除+中央區清掃手術的初治患者30例,其中男4例,女26例;年齡(35.0±20.8)歲(19~58歲);其中甲狀腺乳頭狀癌29例,惡性潛能未定的甲狀腺濾泡性腫瘤1例。納入標準:① 患者年齡在18~70歲之間;② 首次手術;③ 手術方案為單側甲狀腺切除+同側中央區清掃。排除標準:① 既往頸部手術、外傷史或放療史;② 術前影像學檢查提示腫瘤侵犯喉、氣管、食管或環甲肌;③ 術前喉鏡提示聲帶活動異常;④ 術前曾有聲音嘶啞、飲水嗆咳癥狀或病史。本組患者手術均在經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術+神經監護條件下由同一手術團隊完成。

1.2 手術方法

1.2.1 麻醉及體位布局

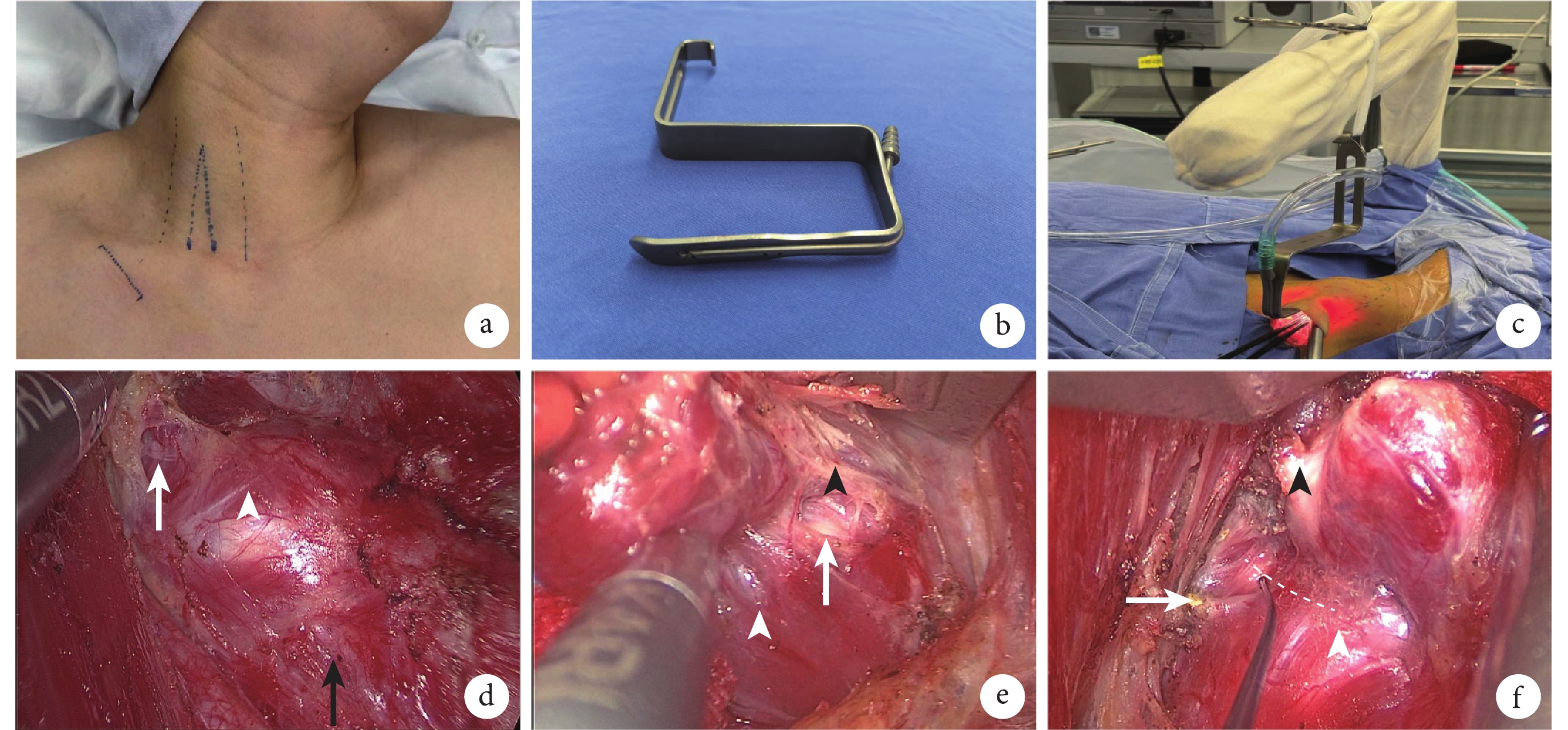

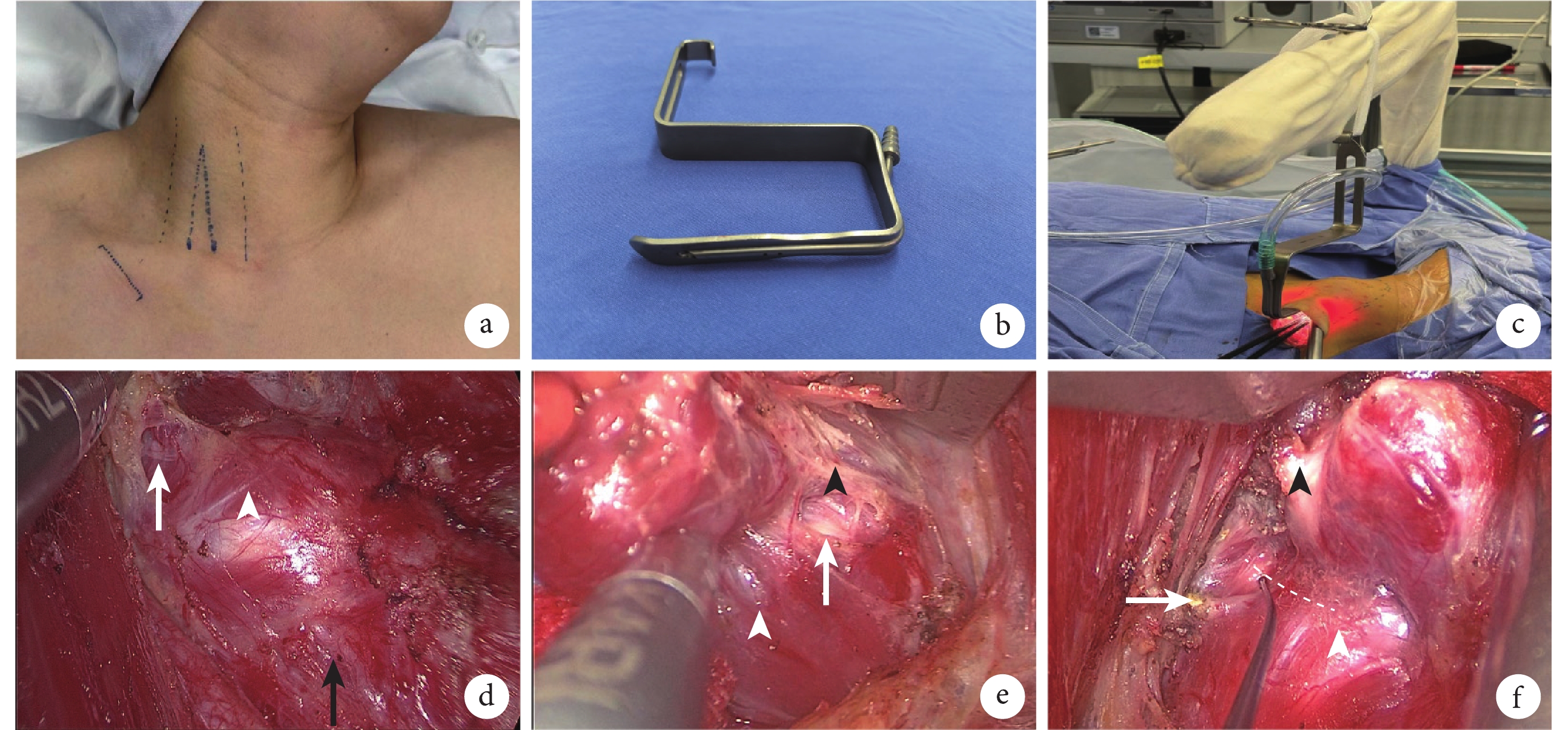

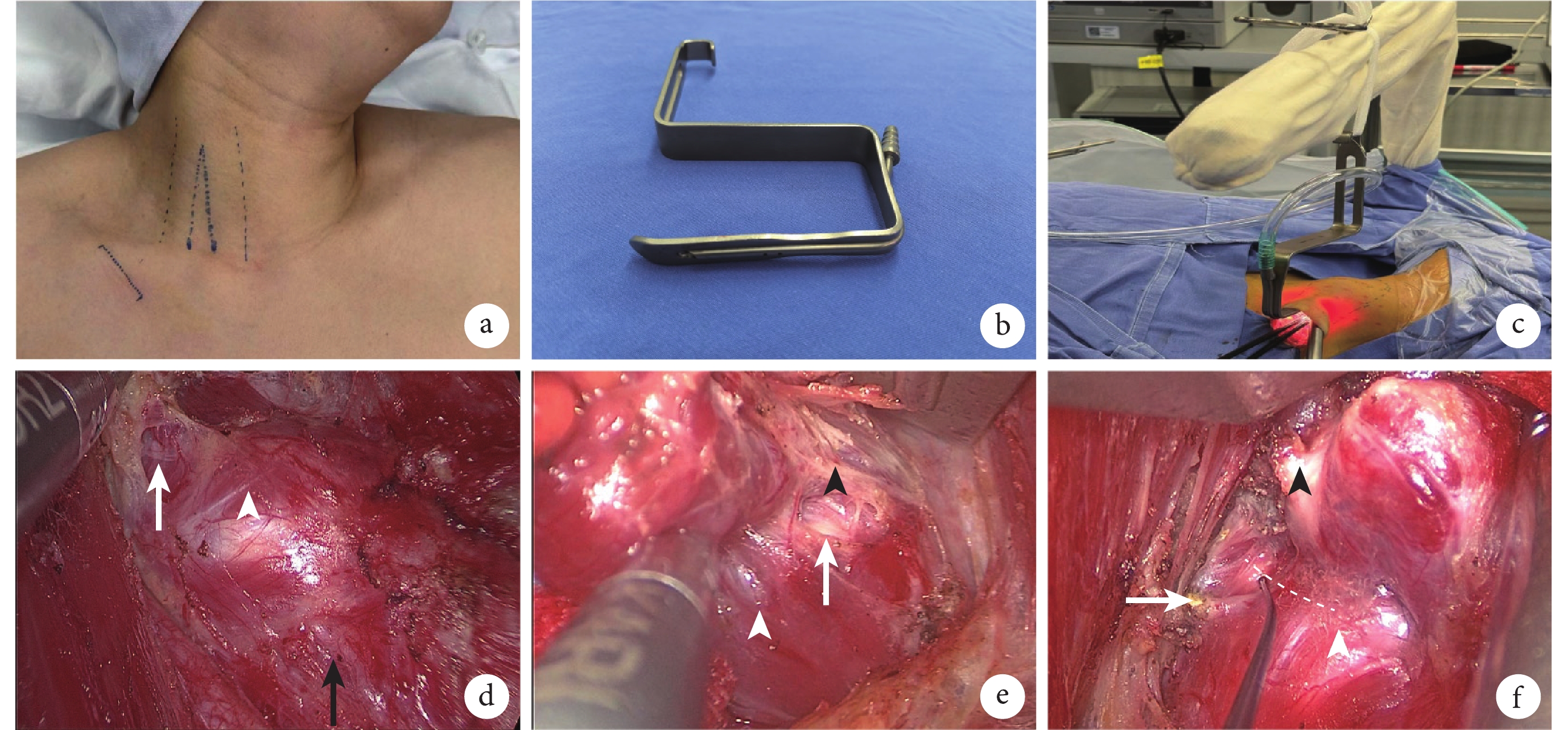

患者取仰臥位,墊肩,頭稍后仰,偏向健側。扶鏡助手位于患者頭側,主刀位于患者足側,器械臺及洗手護士位于患者頭側。患者全身麻醉、經口插管,置入神經監護氣管插管,確認接觸良好后固定。在患側鎖骨下沿皮紋設計切口,長3.0~3.5 cm,切口外緣緊貼鎖骨下緣。體表標記出胸鎖乳突肌鎖骨頭后緣、胸骨頭前緣及二者間隙(圖1a)。固定麻醉架于對側腋窩頂端與肩部頂端中點部位以提供建腔懸吊[4]。

圖1

示無充氣經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術相關標線、拉鉤、操作場景及術中神經監測探查喉上神經外支情況

圖1

示無充氣經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術相關標線、拉鉤、操作場景及術中神經監測探查喉上神經外支情況

a:于患側鎖骨下沿皮紋設計切口,長3.0~3.5 cm,切口外緣緊貼鎖骨下緣,并體表標記出胸鎖乳突肌鎖骨頭后緣、胸骨頭前緣及二者間隙;b:特制懸吊拉鉤,鉤體前端有吸引裝置,可及時排出煙霧,尾端可以繃帶直接固定于麻醉架;c:手術中將特制拉鉤以繃帶懸吊于麻醉架上,扶鏡助手位于患者頭側,主刀位于患者足側;d:1型神經,白箭所示為喉上神經外支,白箭頭所示為環甲肌,黑箭所示為喉返神經;e:2b型神經,白箭所示為左側喉上神經外支,黑箭頭所示為甲狀腺上極,白箭頭所示為環甲肌;f:咽下縮肌深面走行神經,肌肉表面探查未及明確神經,以較大刺激電流探測到肌肉深面神經走行,如圖中虛線所示,黑箭頭所示為甲狀腺上極,白箭所示為甲狀腺上極血管,白箭頭所示為環甲肌

1.2.2 操作空間建立

沿鎖骨下預設計切口切開皮膚及皮下組織,緊貼頸闊肌深面向甲狀腺床區方向分離,沿途注意保護鎖骨上神經分支。顯露胸鎖乳突肌胸骨頭、鎖骨頭間隙。置入特制懸吊拉鉤,固定于麻醉架,向上提吊皮瓣(圖1b和圖1c)。內鏡置于切口外上方,超聲刀、分離鉗等操作器械由切口內下方置入。腔鏡下繼續分離,定位肩胛舌骨肌、帶狀肌,打開帶狀肌外緣,稍分離后將懸吊拉鉤置于帶狀肌下方,將甲狀腺整體向上牽拉。

1.2.3 喉返神經探查保護

于甲狀腺下極水平分離,以3.0 mA信號強度在神經監護下探查喉返神經[2],1 mA信號強度確認神經。沿神經走行向上順行解剖,逐層打開甲狀腺外側纖維脂肪組織,至入喉點水平。調整拉鉤至入喉點上方,整體上提甲狀腺組織,以生理鹽水蘸濕的紗條覆蓋于喉返神經表面,超聲刀小口凝閉神經表面血管及纖維脂肪組織。由氣管側進一步打開Berry韌帶,向對側方向松解甲狀腺,至氣管中點附近,并向上極方向稍分離,初步顯露環甲肌。期間注意適當偏轉超聲刀頭,避免損傷氣管。

1.2.4 喉上神經外支解剖

完成入喉點分離后,打開甲狀腺上極與帶狀肌之間組織,進一步顯露環甲肌。將拉鉤移動到甲狀腺上極上方,增加該區域顯露。于甲狀腺上極外側分離,以2 mA電流探測,以肌電信號或環甲肌抽動為陽性標準,沿肌電反應最強區域進一步探測,發現可疑神經后調整為1 mA電流確認[5]。在確認喉上神經外支后,沿神經走行向上再稍作分離,確認神經遠離后,超聲刀移行凝閉甲狀腺上極血管,完成上極解剖。注意緊貼甲狀腺上極分離,原位保留上位甲狀旁腺[6]。

1.2.5 標本切除

于甲狀腺下極水平分離出喉返神經的位置沿神經向下分離,至頭臂干水平,向對側方向分離,至氣管對側壁,由下而上切除標本。對于位于胸腺表面及血供良好的下位甲狀旁腺予原位保留。標本中仔細尋找,發現甲狀旁腺后予移植[7]。沖洗創面,確認無明顯活動性出血。再次探測神經,查看環甲肌收縮或肌電信號確認神經功能,留置引流管,關閉切口。

2 結果

所有患者均在腔鏡下順利完成手術,無中轉開放情況。30例患者明確分離到喉上神經外支29例(96.7%),左側17例,右側12例;其中Cernea 1型3例,2a型22例,2b型4例,探查到咽下縮肌深面走行神經1例(圖1d~1f)。喉上神經外支分離耗時2~6 min、(3.6±2.3)min。術中關閉切口前探側,神經功能完好。術后1個月復診,所有患者無明顯聲音低沉、音調改變等喉上神經損傷表現,繼續隨訪中。

3 討論

喉上神經是甲狀腺手術中需要做好保護的重要結構,它起源于迷走神經結狀神經節,下行過程中在約平舌骨大角水平發出內支及外支。內支主要含內臟感覺纖維,分布于聲帶以上黏膜。外支主要含特殊內臟運動纖維,支配咽下縮肌和環甲肌運動,起到維持聲帶張力的作用。喉上神經外支纖細,走行變異多見,其損傷后表現隱匿,多為聲音低沉、發音乏力等,不像喉返神經損傷后那樣出現明顯聲音嘶啞的表現,且評估困難,需行頻閃喉鏡或肌電圖檢查。在臨床工作中常被忽視,據文獻[8]報道,喉上神經外支的損傷率可高達58%。

傳統甲狀腺手術對于喉上神經外支的保護主要依靠規避,即緊貼甲狀腺上極結扎血管以避開神經。對于距離甲狀腺上極較遠的神經分支類型及走行于咽下縮肌深面者可以起到較好的保護作用,但對于走行在甲狀腺上極水平以下或緊貼甲狀腺上極的分支類型,其損傷風險極高[9-11]。在此類情況下,規避式操作存在較大的不確定性。隨著外科操作技術的發展及對喉上神經重視的增加,主動探查神經日益受到重視[12],如胸骨甲狀肌-喉三角定位[5]、經帶狀肌間入路[13]等方式,提高了對神經的保護效果。近年來,術中神經監測技術及內鏡技術的應用大大提高了喉上神經外支保護的效率。以較大刺激電流在胸骨甲狀肌-喉三角探測,沿肌肉反應最強區域進一步探查,以小電流確認可疑神經的方式效果良好。探測過程中主要以環甲肌震顫及肌電圖信號作為陽性指標,據文獻[5]報道,有41%~85%的喉上神經外支與喉返神經之間存在吻合支,可穿過環甲肌外膜延伸入喉,支配聲帶前1/3,受到電刺激時可出現波形信號。在無法探測到波形信號時,可以環甲肌的整體震顫作為陽性指標。而內鏡的放大顯示作用,優化了對喉上神經外支的觀察,便于神經與肌束、纖維組織等結構的區分。筆者團隊曾嘗試在改良Micooli甲狀腺手術中聯合神經監測技術探查該神經[3],效果良好。

筆者團隊自2020年開始開展經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術,已常規開展單側甲狀腺切除手術、甲狀腺全切除及側頸清掃等術式[4, 14-15]。結合自身長期內鏡使用經驗及神經監測技術,筆者團隊嘗試開展經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術條件下對喉上神經外支的分離保護。經鎖骨下腔鏡術式經側方入路[16],在分離的過程中,操作方向與神經走行為順行方向,避免了分離方向與神經走行的“正面沖突”,減少了分離損傷,且操作過程中無需過度牽拉翻轉甲狀腺,減少了對神經的牽拉損傷,對于喉返神經及喉上神經的保護有獨特的優勢。

在探查喉上神經外支時,需顯露環甲肌作為確認標志。但在經鎖骨下入路手術操作過程中,常以拉鉤向上提吊帶狀肌,利用甲狀腺與帶狀肌之間的粘連組織將甲狀腺與外側的中央區標本整體向上提拉,提供對稱性的牽引。如過早打開甲狀腺與帶狀肌之間組織,在顯露環甲肌的同時,會造成甲狀腺組織的整體下降,導致外側分離操作,尤其是入喉點處操作難度的增加。基于以上經驗,本研究中采用了分段式操作的方式,即先在甲狀腺下極水平探查分離出喉返神經,沿神經上行,至入喉點水平,完成入喉點解剖后,由氣管側進一步打開Berry韌帶,分離甲狀腺與氣管間組織并初步顯露環甲肌。之后再分離甲狀腺上極與帶狀肌之間組織,進一步顯露環甲肌,并增加上極區域暴露。可根據需要將拉鉤移動至甲狀腺上極上方,增加該區域顯露。于甲狀腺上極外側分離,以較大電流探測,以肌電信號或環甲肌抽動為標準,沿肌電反應最強區域進一步探測,發現可疑神經后調整為小電流確認。在確認喉上神經外支后,沿神經走行向上再稍作分離,確認神經遠離后,以超聲刀小口凝閉甲狀腺上極血管,期間注意避免損傷咽下縮肌及環甲肌。本研究中1例患者在甲狀腺上極區域反復探查未及明確神經組織,經3 mA電流在咽下縮肌表面探測可及環甲肌抽動,進一步探測出肌肉深面神經走行,考慮為咽下縮肌深面走行神經[17]。在開放及其他入路腔鏡手術中,甲狀腺上極區域是最為遙遠及狹窄的空間,操作上存在一定的盲目性。本研究中采用10 mm 30°內鏡,結合拉鉤位置的調整和鏡頭的適當旋轉,可實現上極區域的充分顯示,在充分暴露的前提下操作更加從容,且內鏡的放大顯示作用可更好地區分神經、血管肌肌束等結構,便于喉上神經外支的辨識與確認。

本研究中發現,在處理甲狀腺上極時,外側靠近頸內靜脈及其分支,在建腔時可適當多分離頭側空間,使頸內靜脈盡量下降,在分離及凝閉上極血管的過程中注意適當偏轉超聲刀頭,避免損傷大血管。向上極深面及內側分離的過程中,需注意辨識食道及環甲肌,避免損傷,提高手術的安全性。

本研究中,共嘗試分離喉上神經外支30例,明確分離到29例,探測出咽下縮肌深面神經1例,完成了對喉上神經外支較好的探查及保護。完成早期操作積累后,分離耗時基本穩定在3 min左右,未明顯增加手術時間。但本研究患者例數較少,還需進一步研究。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:何高飛負責數據收集整理、撰寫及修改文章;姜金汐負責數據整理、統計;褚俊杰、李建波、陸曉筱參與手術及資料收集;章德廣指導文章修改。

倫理聲明:本研究已通過浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院倫理委員會的倫理審核批準(批文編號:倫審 2024 研第1145號)。

近年來,隨著甲狀腺外科操作技術的進展,對術中喉神經的保護提出了更高的要求。喉上神經外支結構纖細,走行變異常見,損傷后癥狀隱匿,術中探查保護及損傷后評估都存在較大的難度[1]。但神經監測技術的引入,使喉上神經外支的解剖保護日漸成熟,也受到越來越多的重視[2]。筆者團隊結合腔鏡輔助技術及神經監測技術[3],嘗試探查保護喉上神經,效果良好。在此基礎上,筆者團隊自2023年10月開始嘗試在經鎖骨下腔鏡甲狀腺術[4]中結合神經監測技術,探查保護喉上神經外支,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集2023年10月至2024年2月期間在浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院頭頸外科行經鎖骨下腔鏡單側甲狀腺切除+中央區清掃手術的初治患者30例,其中男4例,女26例;年齡(35.0±20.8)歲(19~58歲);其中甲狀腺乳頭狀癌29例,惡性潛能未定的甲狀腺濾泡性腫瘤1例。納入標準:① 患者年齡在18~70歲之間;② 首次手術;③ 手術方案為單側甲狀腺切除+同側中央區清掃。排除標準:① 既往頸部手術、外傷史或放療史;② 術前影像學檢查提示腫瘤侵犯喉、氣管、食管或環甲肌;③ 術前喉鏡提示聲帶活動異常;④ 術前曾有聲音嘶啞、飲水嗆咳癥狀或病史。本組患者手術均在經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術+神經監護條件下由同一手術團隊完成。

1.2 手術方法

1.2.1 麻醉及體位布局

患者取仰臥位,墊肩,頭稍后仰,偏向健側。扶鏡助手位于患者頭側,主刀位于患者足側,器械臺及洗手護士位于患者頭側。患者全身麻醉、經口插管,置入神經監護氣管插管,確認接觸良好后固定。在患側鎖骨下沿皮紋設計切口,長3.0~3.5 cm,切口外緣緊貼鎖骨下緣。體表標記出胸鎖乳突肌鎖骨頭后緣、胸骨頭前緣及二者間隙(圖1a)。固定麻醉架于對側腋窩頂端與肩部頂端中點部位以提供建腔懸吊[4]。

圖1

示無充氣經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術相關標線、拉鉤、操作場景及術中神經監測探查喉上神經外支情況

圖1

示無充氣經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術相關標線、拉鉤、操作場景及術中神經監測探查喉上神經外支情況

a:于患側鎖骨下沿皮紋設計切口,長3.0~3.5 cm,切口外緣緊貼鎖骨下緣,并體表標記出胸鎖乳突肌鎖骨頭后緣、胸骨頭前緣及二者間隙;b:特制懸吊拉鉤,鉤體前端有吸引裝置,可及時排出煙霧,尾端可以繃帶直接固定于麻醉架;c:手術中將特制拉鉤以繃帶懸吊于麻醉架上,扶鏡助手位于患者頭側,主刀位于患者足側;d:1型神經,白箭所示為喉上神經外支,白箭頭所示為環甲肌,黑箭所示為喉返神經;e:2b型神經,白箭所示為左側喉上神經外支,黑箭頭所示為甲狀腺上極,白箭頭所示為環甲肌;f:咽下縮肌深面走行神經,肌肉表面探查未及明確神經,以較大刺激電流探測到肌肉深面神經走行,如圖中虛線所示,黑箭頭所示為甲狀腺上極,白箭所示為甲狀腺上極血管,白箭頭所示為環甲肌

1.2.2 操作空間建立

沿鎖骨下預設計切口切開皮膚及皮下組織,緊貼頸闊肌深面向甲狀腺床區方向分離,沿途注意保護鎖骨上神經分支。顯露胸鎖乳突肌胸骨頭、鎖骨頭間隙。置入特制懸吊拉鉤,固定于麻醉架,向上提吊皮瓣(圖1b和圖1c)。內鏡置于切口外上方,超聲刀、分離鉗等操作器械由切口內下方置入。腔鏡下繼續分離,定位肩胛舌骨肌、帶狀肌,打開帶狀肌外緣,稍分離后將懸吊拉鉤置于帶狀肌下方,將甲狀腺整體向上牽拉。

1.2.3 喉返神經探查保護

于甲狀腺下極水平分離,以3.0 mA信號強度在神經監護下探查喉返神經[2],1 mA信號強度確認神經。沿神經走行向上順行解剖,逐層打開甲狀腺外側纖維脂肪組織,至入喉點水平。調整拉鉤至入喉點上方,整體上提甲狀腺組織,以生理鹽水蘸濕的紗條覆蓋于喉返神經表面,超聲刀小口凝閉神經表面血管及纖維脂肪組織。由氣管側進一步打開Berry韌帶,向對側方向松解甲狀腺,至氣管中點附近,并向上極方向稍分離,初步顯露環甲肌。期間注意適當偏轉超聲刀頭,避免損傷氣管。

1.2.4 喉上神經外支解剖

完成入喉點分離后,打開甲狀腺上極與帶狀肌之間組織,進一步顯露環甲肌。將拉鉤移動到甲狀腺上極上方,增加該區域顯露。于甲狀腺上極外側分離,以2 mA電流探測,以肌電信號或環甲肌抽動為陽性標準,沿肌電反應最強區域進一步探測,發現可疑神經后調整為1 mA電流確認[5]。在確認喉上神經外支后,沿神經走行向上再稍作分離,確認神經遠離后,超聲刀移行凝閉甲狀腺上極血管,完成上極解剖。注意緊貼甲狀腺上極分離,原位保留上位甲狀旁腺[6]。

1.2.5 標本切除

于甲狀腺下極水平分離出喉返神經的位置沿神經向下分離,至頭臂干水平,向對側方向分離,至氣管對側壁,由下而上切除標本。對于位于胸腺表面及血供良好的下位甲狀旁腺予原位保留。標本中仔細尋找,發現甲狀旁腺后予移植[7]。沖洗創面,確認無明顯活動性出血。再次探測神經,查看環甲肌收縮或肌電信號確認神經功能,留置引流管,關閉切口。

2 結果

所有患者均在腔鏡下順利完成手術,無中轉開放情況。30例患者明確分離到喉上神經外支29例(96.7%),左側17例,右側12例;其中Cernea 1型3例,2a型22例,2b型4例,探查到咽下縮肌深面走行神經1例(圖1d~1f)。喉上神經外支分離耗時2~6 min、(3.6±2.3)min。術中關閉切口前探側,神經功能完好。術后1個月復診,所有患者無明顯聲音低沉、音調改變等喉上神經損傷表現,繼續隨訪中。

3 討論

喉上神經是甲狀腺手術中需要做好保護的重要結構,它起源于迷走神經結狀神經節,下行過程中在約平舌骨大角水平發出內支及外支。內支主要含內臟感覺纖維,分布于聲帶以上黏膜。外支主要含特殊內臟運動纖維,支配咽下縮肌和環甲肌運動,起到維持聲帶張力的作用。喉上神經外支纖細,走行變異多見,其損傷后表現隱匿,多為聲音低沉、發音乏力等,不像喉返神經損傷后那樣出現明顯聲音嘶啞的表現,且評估困難,需行頻閃喉鏡或肌電圖檢查。在臨床工作中常被忽視,據文獻[8]報道,喉上神經外支的損傷率可高達58%。

傳統甲狀腺手術對于喉上神經外支的保護主要依靠規避,即緊貼甲狀腺上極結扎血管以避開神經。對于距離甲狀腺上極較遠的神經分支類型及走行于咽下縮肌深面者可以起到較好的保護作用,但對于走行在甲狀腺上極水平以下或緊貼甲狀腺上極的分支類型,其損傷風險極高[9-11]。在此類情況下,規避式操作存在較大的不確定性。隨著外科操作技術的發展及對喉上神經重視的增加,主動探查神經日益受到重視[12],如胸骨甲狀肌-喉三角定位[5]、經帶狀肌間入路[13]等方式,提高了對神經的保護效果。近年來,術中神經監測技術及內鏡技術的應用大大提高了喉上神經外支保護的效率。以較大刺激電流在胸骨甲狀肌-喉三角探測,沿肌肉反應最強區域進一步探查,以小電流確認可疑神經的方式效果良好。探測過程中主要以環甲肌震顫及肌電圖信號作為陽性指標,據文獻[5]報道,有41%~85%的喉上神經外支與喉返神經之間存在吻合支,可穿過環甲肌外膜延伸入喉,支配聲帶前1/3,受到電刺激時可出現波形信號。在無法探測到波形信號時,可以環甲肌的整體震顫作為陽性指標。而內鏡的放大顯示作用,優化了對喉上神經外支的觀察,便于神經與肌束、纖維組織等結構的區分。筆者團隊曾嘗試在改良Micooli甲狀腺手術中聯合神經監測技術探查該神經[3],效果良好。

筆者團隊自2020年開始開展經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術,已常規開展單側甲狀腺切除手術、甲狀腺全切除及側頸清掃等術式[4, 14-15]。結合自身長期內鏡使用經驗及神經監測技術,筆者團隊嘗試開展經鎖骨下腔鏡甲狀腺手術條件下對喉上神經外支的分離保護。經鎖骨下腔鏡術式經側方入路[16],在分離的過程中,操作方向與神經走行為順行方向,避免了分離方向與神經走行的“正面沖突”,減少了分離損傷,且操作過程中無需過度牽拉翻轉甲狀腺,減少了對神經的牽拉損傷,對于喉返神經及喉上神經的保護有獨特的優勢。

在探查喉上神經外支時,需顯露環甲肌作為確認標志。但在經鎖骨下入路手術操作過程中,常以拉鉤向上提吊帶狀肌,利用甲狀腺與帶狀肌之間的粘連組織將甲狀腺與外側的中央區標本整體向上提拉,提供對稱性的牽引。如過早打開甲狀腺與帶狀肌之間組織,在顯露環甲肌的同時,會造成甲狀腺組織的整體下降,導致外側分離操作,尤其是入喉點處操作難度的增加。基于以上經驗,本研究中采用了分段式操作的方式,即先在甲狀腺下極水平探查分離出喉返神經,沿神經上行,至入喉點水平,完成入喉點解剖后,由氣管側進一步打開Berry韌帶,分離甲狀腺與氣管間組織并初步顯露環甲肌。之后再分離甲狀腺上極與帶狀肌之間組織,進一步顯露環甲肌,并增加上極區域暴露。可根據需要將拉鉤移動至甲狀腺上極上方,增加該區域顯露。于甲狀腺上極外側分離,以較大電流探測,以肌電信號或環甲肌抽動為標準,沿肌電反應最強區域進一步探測,發現可疑神經后調整為小電流確認。在確認喉上神經外支后,沿神經走行向上再稍作分離,確認神經遠離后,以超聲刀小口凝閉甲狀腺上極血管,期間注意避免損傷咽下縮肌及環甲肌。本研究中1例患者在甲狀腺上極區域反復探查未及明確神經組織,經3 mA電流在咽下縮肌表面探測可及環甲肌抽動,進一步探測出肌肉深面神經走行,考慮為咽下縮肌深面走行神經[17]。在開放及其他入路腔鏡手術中,甲狀腺上極區域是最為遙遠及狹窄的空間,操作上存在一定的盲目性。本研究中采用10 mm 30°內鏡,結合拉鉤位置的調整和鏡頭的適當旋轉,可實現上極區域的充分顯示,在充分暴露的前提下操作更加從容,且內鏡的放大顯示作用可更好地區分神經、血管肌肌束等結構,便于喉上神經外支的辨識與確認。

本研究中發現,在處理甲狀腺上極時,外側靠近頸內靜脈及其分支,在建腔時可適當多分離頭側空間,使頸內靜脈盡量下降,在分離及凝閉上極血管的過程中注意適當偏轉超聲刀頭,避免損傷大血管。向上極深面及內側分離的過程中,需注意辨識食道及環甲肌,避免損傷,提高手術的安全性。

本研究中,共嘗試分離喉上神經外支30例,明確分離到29例,探測出咽下縮肌深面神經1例,完成了對喉上神經外支較好的探查及保護。完成早期操作積累后,分離耗時基本穩定在3 min左右,未明顯增加手術時間。但本研究患者例數較少,還需進一步研究。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:何高飛負責數據收集整理、撰寫及修改文章;姜金汐負責數據整理、統計;褚俊杰、李建波、陸曉筱參與手術及資料收集;章德廣指導文章修改。

倫理聲明:本研究已通過浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院倫理委員會的倫理審核批準(批文編號:倫審 2024 研第1145號)。