引用本文: 馬利, 王霽, 康德英, 張紅萍, 王蕾, 王剛. 肺功能監測是否在哮喘當前控制評估中起重要作用?. 中國呼吸與危重監護雜志, 2017, 16(4): 354-366. doi: 10.7507/1671-6205.201611038 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2006 年版全球哮喘防治創議(GINA)推薦采用支氣管哮喘(簡稱哮喘)控制水平分級以取代哮喘嚴重程度分級,這是一項里程碑式的變動。指南強調哮喘臨床控制的重要性,根據日間癥狀、活動受限、夜間癥狀、緩解藥物使用、肺功能以及急性發作,將哮喘分為控制、部分控制、未控制三種控制水平[1],在隨后的指南中亦進一步完善。2009 年版 GINA 指南做出重大調整,并于 2010 年更新,指出哮喘控制的評估不僅包括哮喘當前臨床控制(current clinical control),還包括未來風險(future risk),二者并重。其中哮喘當前臨床控制水平仍包含癥狀、肺功能等五項內容,未來風險主要包含哮喘急性發作、肺功能急劇下降和藥物不良反應等[2]。然而,將 GINA 哮喘控制水平評估用于描述疾病控制的動態變化,由于肺功能檢查需由專業醫師操作并配合使用肺功能儀才可完成測試,便捷程度遠不及僅需通過詢問患者癥狀及用藥情況即可完成的哮喘控制測試(ACT)[3]或哮喘控制問卷(ACQ)[4]等。2015 年版 GINA 新指南認為肺功能和哮喘癥狀應分開考慮,不再將肺功能列入哮喘(癥狀)控制(asthma symptom control)(即既往哮喘當前控制)評估條目,但強調肺功能監測在預測未來哮喘急性發作中的作用[5]。因此,肺功能是否在 GINA 哮喘當前控制評估中起重要作用,亦引起世界范圍哮喘研究領域學者的廣泛思考。本研究旨在評價 2009 年版和 2015 年版 GINA 哮喘控制標準在評估哮喘當前控制間的一致性,比較同一控制水平組間的臨床特征和氣道/全身炎癥特點,以評價肺功能在哮喘控制評估中的作用和地位,為新版 GINA 提出哮喘癥狀控制標準的重大變化提供科學證據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

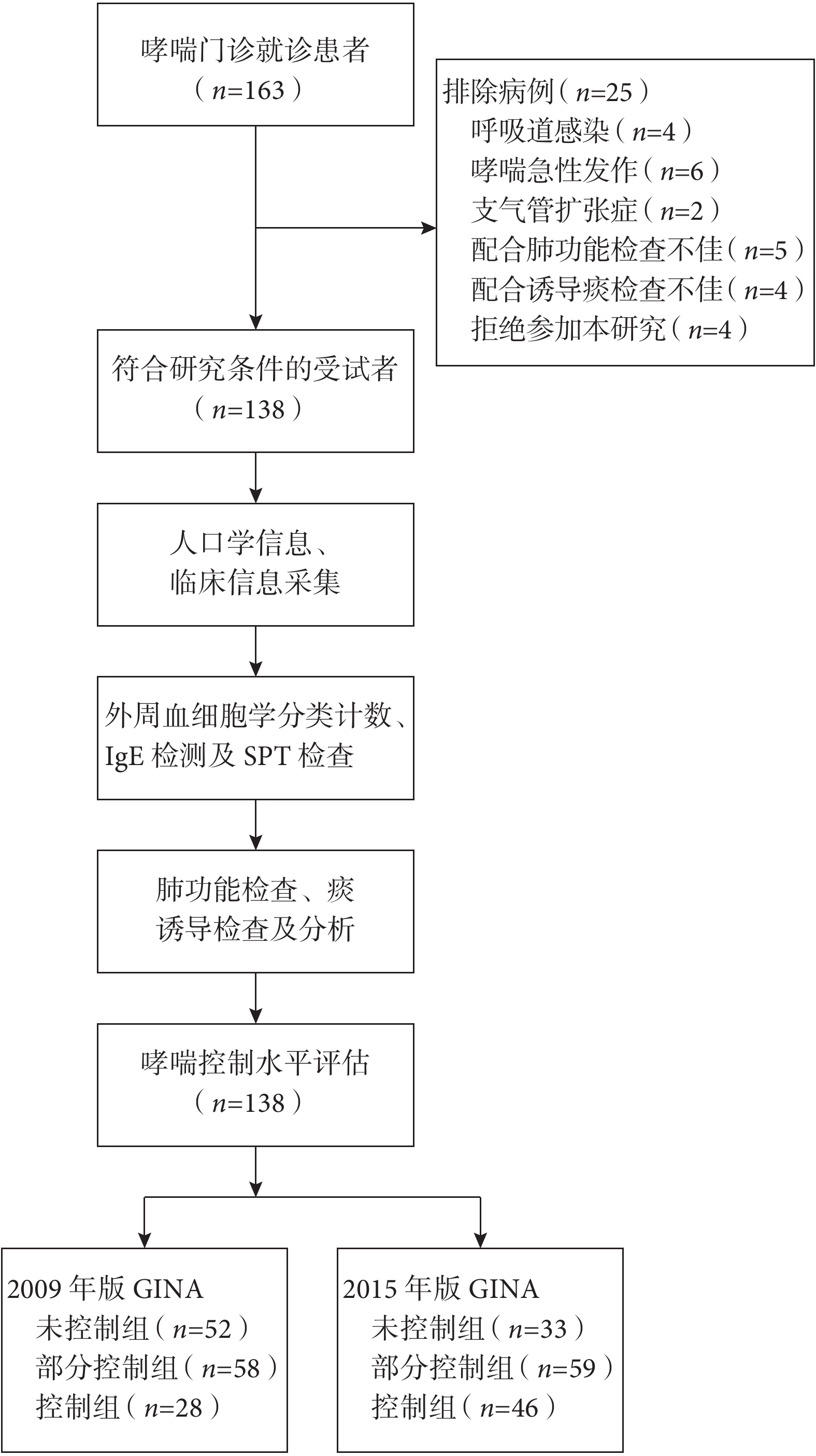

研究納入 2014 年 3 月至 2016 年 5 月連續就診于四川大學華西醫院哮喘專病門診的哮喘患者。受試者均經專業呼吸醫師確認符合 GINA 和我國哮喘診治指南[6]標準,年齡≥18 歲,入組前 4 周內無呼吸道感染或哮喘急性發作,入組前 1 個月內未使用過全身糖皮質激素藥物。如符合以下排除標準之一者將被排除:(1)合并呼吸系統(如肺纖維化、支氣管擴張癥等)或其他系統慢性疾病或腫瘤;(2)曾經接受過心、肺或胸廓手術;(3)有酗酒或藥物濫用史;(4)孕婦或計劃妊娠者;(5)不能完成問卷、肺功能檢查或痰誘導檢查。每例受試者均接受 2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制標準進行哮喘控制水平評估,并進行相應的控制水平分組。本研究獲華西醫院倫理委員會審批同意(No.2014-30),所有受試者均簽署知情同意書。

圖1

受試者入組流程圖

圖1

受試者入組流程圖

1.2 方法

1.2.1 研究設計 采用橫斷面研究設計。

1.2.2 收集人口學資料及臨床特征 符合條件的哮喘患者知情同意后進入本項目,參考既往研究[7],應用建立的病例報告表格(case report form,CRF),記錄一般社會人口學信息(如年齡、性別、地區、教育程度等)及臨床特征信息。臨床特征主要包括發病年齡、病程、哮喘用藥情況、過敏[8]、肺功能、標準化哮喘生活質量(AQLQ)[9]和過去 12 個月哮喘急性發作情況等。

1.2.3 哮喘控制水平評估 基于 CRF 登記的臨床數據,分別應用 2009 年版和 2015 年版 GINA 哮喘控制標準,評估符合條件納入的受試者哮喘控制水平,并分別將受試者分為完全控制、部分控制和未控制。同時,采用 ACT 和 ACQ-5/ACQ-6/ACQ-7 進行哮喘控制評估,ACT 評分范圍為 5~25 分,ACQ 評分范圍為 0~6 分。

1.2.4 實驗室檢查 采集外周靜脈血,使用全自動血細胞分析儀(Sysmex XN9000,Japan)進行白細胞定量及細胞學分類計數;使用全自動免疫分析儀(Beckman DxI-800,USA)進行血清總 IgE 檢測。

1.2.5 皮膚過敏原點刺試驗(skin prick test,SPT) 該檢查由四川大學華西醫院專業醫務人員進行操作,受試者在檢查前需停用抗組胺藥物 5 d 以上。測試液使用 10 種常見變應原的標準稀釋液,測試的變應原包括屋塵螨、粉塵螨、貓毛、狗毛、蟑螂、豚草花粉、樺樹花粉、英國梧桐、黑曲霉、鏈格孢。使用組胺為陽性對照液、生理鹽水為陰性對照液。15 min 后觀察結果,如果風團直徑≥3 mm 則定義為陽性。

1.2.6 肺功能檢查 參考美國胸科協會(ATS)肺功能檢查指南[10]及鄭勁平等[11]肺功能監測操作規范,采用標準肺功能儀(Medical Graphics Corporation,USA)對受試者完成肺功能測試,包括第 1 秒用力呼氣容積(FEV1)測定,并計算 FEV1 占預計值的百分比(FEV1%pred)和 FEV1/FVC。每例受試者測試 3 次,取最佳值。

1.2.7 痰誘導、痰處理及誘導痰分析 痰誘導及痰處理操作參照我們的既往研究[12-13]中制定的相關標準化操作規程(SOP)。痰誘導檢查操作前,受試者應清水漱口、清理鼻腔,吸入沙丁胺醇(商品名:萬托林,GlaxoSmithKline,Spain)400 μg,15 min 后使用超聲霧化吸入器(HEYER Medical AG,Germany)進行霧化。在整個檢查過程中,操作者嚴格按照無菌操作的原則進行操作。痰誘導結束后,痰液立即置于 4 ℃ 冰箱保存并于 2 h 內處理。

將獲取的誘導痰稱重,挑取黏液痰 100~400 μl 置于 15 ml 離心管,加入 4 倍黏液痰體積的 0.1% 二硫蘇糖醇(DTT),旋轉振蕩器振蕩 30~60 min,再加入與 DTT 等體積的磷酸鹽緩沖液(PBS)重新制成細胞懸液,60 μm 孔徑過濾器過濾,調勻后取 20 μl,與等量臺盼藍混勻后進行細胞活力檢測和細胞濃度檢測。將剩余的細胞懸液 400×g 離心 10 min,取其上清液置無菌 EP 管,于 –80 ℃ 低溫冰箱保存備測;其細胞沉淀加入適量 PBS 調整細胞濃度為 1×106/ml,取 70 μl 用細胞離心涂片機(Cytospin)制片,經 MGG 和 C2R 染色后進行細胞分類計數。在顯微鏡下計數至少 400 個細胞,對中性粒細胞、嗜酸性粒細胞、淋巴細胞、巨噬細胞等進行分類計數。

以誘導痰嗜酸性粒細胞 3.0% 和中性粒細胞 61.0% 為界值,根據哮喘患者誘導痰中炎性細胞百分比將其分為以下四種氣道炎癥類型:(1)嗜酸性粒細胞型哮喘(eosinophilic asthma,EA):痰嗜酸性粒細胞≥3% 且中性粒細胞<61%;(2)中性粒細胞型哮喘(neutrophilic asthma,NA):痰中性粒細胞≥61% 且嗜酸性粒細胞<3%;(3)混合型哮喘(mixed granulocytic asthma,MGA):痰嗜酸性粒細胞≥3% 且中性粒細胞≥61%;(4)寡細胞型哮喘(paucigranulocytic asthma,PGA):痰中性粒細胞<61% 且嗜酸性粒細胞<3%[14-15]。

1.3 統計學方法

所有受試者分別依據 2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制標準分組,比較同一控制水平組間的差異。計量資料若符合正態分布以均數±標準差( )描述,采用獨立樣本 t 檢驗進行分析,若不符合正態分布或方差不齊以中位數(M)和四分位間距(IQR)描述,采用非參數檢驗進行分析。計數資料則采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法進行分析。采用 Kappa 檢驗評價 2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制評估標準的一致性。采用 Spearman 相關分析并比較不同版本 GINA 哮喘控制水平與過去 12 個月哮喘急性發作間的相關性,亦分析肺功能與過去 12 個月哮喘急性發作情況之間的相關性,應用 Meng 等[16-17]提出的相關系數的比較檢驗分析。所有數據應用 SPSS 21.0 統計軟件進行統計分析,以雙側 P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 受試者人口學資料及哮喘臨床特征

自 2014 年 3 月至 2016 年 5 月期間共 163 例哮喘患者就診,其中 4 例患者近 4 周內有呼吸道感染,6 例近 4 周內有哮喘急性發作,2 例合并支氣管擴張癥,5 例肺功能檢查配合不佳,4 例痰誘導配合不佳,4 例拒絕參加本研究,最終納入合格受試者共 138 例(圖 1)。本研究所有受試者平均年齡(46.5±13.6)歲,體重指數(BMI)(24.2±5.0)kg/m2,男 59 例(42.8%),有哮喘家族史39 例(40.6%),平均發病年齡(34.1±18.4)歲,病程中位數 7.5(2.0,16.5)年,監測肺功能指標 FEV1%pred 均值為(73.1±21.1)%(表 1)。

2.2 不同版本 GINA 評估哮喘控制的一致性及差異

基于 2009 版 GINA 哮喘控制評估標準,138 例受試者分為未控制組 52 例、部分控制組 58 例、控制組 28 例;而以 2015 版 GINA 哮喘控制評估標準,則分為未控制組 33 例、部分控制組 59 例、控制組 46 例。采用 Kappa 檢驗評價 2009 版與 2015 版 GINA 哮喘控制評估標準間的一致性,結果顯示 Kappa 系數為 0.595(P<0.001),表明呈中等程度一致性。

2009 版與 2015 版哮喘控制標準所評估哮喘患者在未控制組和部分控制組組間,在性別、年齡、BMI、教育程度等社會人口學特征,以及發病年齡、病程、哮喘藥物治療情況、肺功能、IgE 等哮喘臨床特征方面差異均無統計學意義(P>0.05)(表 2 和 表3)。盡管 2009 版與 2015 版所評估的控制組間在社會人口學方面差異無統計學意義(P>0.05),但 2015 版定義的哮喘控制組患者存在更差的肺功能 FEV1%pred[(89.9±12.9)% vs. (79.9±18.2)%,P=0.013](表 4)。

2009 版與 2015 版評估為未控制組(表 5)和控制組(表 7)患者在 AQLQ、ACQ-6、ACT 總體評分及其亞條目等差異均無統計學意義(P>0.05),但是 2009 版與 2015 版評估為控制組患者的 ACQ 條目 7 有關肺功能得分差異具有統計學意義(1.4±1.2 vs. 2.4±1.8,P=0.003)。與 2009 版評估為部分控制組相比,我們發現 2015 版評估為部分控制組患者哮喘控制水平更差,其中 ACQ-6 評分(0.8±0.7 vs. 1.1±0.7,P=0.028)和 ACT 評分(20.7±2.5 vs. 19.4±2.5,P=0.007)差異均存在統計學意義。此外,2009 版與 2015 版 GINA 所評估為部分控制組患者在過去 12 個月哮喘急性發作次數差異無統計學意義(P>0.05)(表 6)。

2.3 氣道炎癥、外周血細胞分類計數及 IgE 水平比較

在痰誘導及誘導痰處理過程中,37 例受試者未能成功獲取誘導痰黏液塊,19 例痰液標本質量不合格,結果有 82 例進行誘導痰炎癥細胞學分類計數分析。結果表明,2009 版與 2015 版 GINA 所評估未控制組、部分控制組及控制組誘導痰炎癥細胞分類計數及氣道炎癥表型均無顯著差異(P>0.05)(表 8~10)。此外,我們亦未發現 2009 版與 2015 版 GINA 所評估未控制組、部分控制組及控制組外周血細胞學分類計數和 IgE 水平的顯著差異(P>0.05)。

2.4 相關分析比較

單因素相關性分析發現,2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制水平評估均與過去 12 個月哮喘急性發作次數(r=–0.233,P=0.006 和 r=–0.285,P=0.001)和比例(r=–0.212,P=0.013 和 r=–0.268,P=0.001)、住院患者次數(r=–0.268,P=0.001 和 r=–0.306,P<0.001)和比例(r=–0.276,P=0.001 和 r=–0.311,P<0.001),以及非定期門診次數(r=–0.170,P=0.046 和 r=–0.222,P=0.009)相關,我們還發現 2015 版 GINA 尚與全身激素使用次數(r=–0.168,P=0.049)、急診就診次數(r=–0.185,P=0.030)和比例(r=–0.182,P=0.032)、非定期門診次數(r=–0.216,P=0.011)相關。相關系數的比較檢驗分析發現,盡管 2015 版 GINA 評估控制水平與過去 12 月哮喘急性發作的相關系數高于 2009 版 GINA 評估標準,但差異無統計學意義(表 11)。

我們對FEV1%pred與過去 12 個月哮喘急性發作情況采用單因素相關分析,發現二者間相關性差,僅與全身激素使用例數(r=–0.205,P=0.016)和次數(r=–0.200,P=0.019)相關。基于 2015 版 GINA,我們分析了 FEV1%pred<60% 與哮喘急性發作的關系,結果未發現肺功能與過去 12 個月哮喘急性發作情況之間存在相關性(r=0.161,P=0.062)(表 11)。

3 討論

2015 版 GINA 修訂了哮喘控制評估標準,將肺功能(FEV1)從哮喘當前控制條目中剝離出來,但少有研究比較 2015 年版和 2009 年版哮喘控制標準的差異或一致性,亦少有研究探索 2015 年版 GINA 評估當前哮喘控制的可靠性。我們的研究首次發現,2015 年版和 2009 年版哮喘控制標準僅存在中等程度的一致性。與 2009 版哮喘控制標準比較,2015 年版評估為控制組的哮喘患者存在更差的肺功能,部分控制組存在更差的哮喘控制得分。通過相關性分析發現,與包含有肺功能的 2009 年版哮喘控制標準比較,肺功能監測缺如的 2015 年版哮喘控制標準與哮喘急性發作間的相關系數更高,因此 2015 年版 GINA 版標準與哮喘急性發作間關系更為密切。但是,兩版哮喘控制標準與哮喘急性發作間的相關系數比較差異無統計學意義。此外,我們亦未發現不同版本的哮喘控制標準所評估為不同控制水平的哮喘患者間,在氣道炎癥、外周血炎癥細胞分類計數、IgE 等炎癥指標間的差異。因此,我們的研究支持未包含肺功能監測的 2015 年版 GINA 的當前哮喘控制標準在臨床的應用,而 2009 年 GINA 可能會高估哮喘控制水平。

迄今,已有研究探索哮喘癥狀與肺功能之間的關系。早期的橫斷面研究發現哮喘癥狀、肺功能以及氣道表型間相互獨立[18-19]。Kerstjens 等[20]完成的隨機雙盲對照試驗(RCT)發現,肺功能與哮喘癥狀之間的相關性并不密切,Jenkins 等[21]亦發現在評估哮喘治療反應時,患者更關注的一些癥狀控制評估工具(如 AQLQ、ACQ)比肺功能更有價值。GINA 新指南認為應將哮喘癥狀和肺功能分開考慮,如果患者癥狀頻繁而肺功能正常,需要考慮聲帶功能異常等合并癥因素;如果患者癥狀輕而肺功能差,需要考慮氣流受限感知差或久坐的生活模式[22]。例如,我們前期研究將納入的 230 例哮喘患者分為無焦慮抑郁組、焦慮組、抑郁組、焦慮抑郁組四組,結果發現乙酰甲膽堿激發試驗前,焦慮抑郁組患者在呼吸困難和喘息的視覺模擬(VAS)評分顯著高于其他組(P<0.05);乙酰甲膽堿激發試驗后,焦慮抑郁組患者的 Borg 呼吸困難變化顯著高于無焦慮抑郁組及抑郁組(P=0.006 和 P=0.003)[23]。

2015 版 GINA 指南指出,即使哮喘癥狀控制良好,亦需要評價未來急性發作、固定氣流受限和藥物不良反應發生的風險。指南將肺功能作為評價未來風險的重要手段,且強調在開始治療前、使用控制藥物 3~6 個月后均記錄患者個人最佳 FEV1,并在隨后的治療中定期動態評估[5]。研究表明健康人的 FEV1 亦存在變化(周與周之間差異高達 12%、年與年之間差異高達 15%),且患有氣道疾病的患者 FEV1 變化甚至更高[10],這一點實質上限制了肺功能在調整藥物上的應用。因此,患者的哮喘診斷一旦成立,每次監測肺功能之前不一定需要停藥,但是無論停藥與否,最好每一次隨訪都需保持相同的方式[5]。同時,亦有不少研究報道肺功能能夠預測哮喘的急性發作風險,并支持 GINA 中認為尤其是 FEV1%pred<60% 的患者存在高發作風險的觀點。Osborne 等[24]采用前瞻性隊列研究,納入哮喘患者約 43 萬例,隨訪 30 個月,結果發現與 FEV1%pred>80% 的人群相比,60%≤FEV1%pred≤80% 的患者發生未來急性發作的危險是其 2.5 倍(RR 為 2.43~2.47),FEV1%pred<60% 的患者發生未來急性發作的危險是其 4 倍(RR 為 4.33~4.61)。Kitch 等[25]隨訪荷蘭的 510 例和美國的 698 例哮喘患者 3 年時間,發現荷蘭組和美國組分別發生急性發作的比率是 22% 和 41%,并且發現與 FEV1%pred>80% 的人群相比,60%≤FEV1%pred≤80% 的兩組人群發生急性發作的 OR 值分別為 2.4 [95%CI(1.4~3.9)] 和 1.7 [95%CI(1.4~2.2)],FEV1%pred<60% 的兩組人群發生急性發作的 OR 值分別為 5.6 [95%CI(1.6~12.1)] 和 3.6 [95%CI(2.2~5.9)]。類似的結果在兒童哮喘患者研究中亦有報道[26]。然而,本研究發現肺功能與哮喘急性發作情況的相關性并不高。類似地,Meltzer 等[27]采用 Cox 比例風險模型研究發現包含有 FEV1 指標的 ACQ-7比 ACQ-6 和 ACQ-5 在預測哮喘急性發作風險方面更加聯系密切,而 FEV1%pred 或 FEV1 作為單一變量,與急性發作風險關系并不明顯,HR 分別為 0.98 [95%CI(0.95~1.01)] 和 0.52 [95%CI(0.23~1.19)]。

哮喘治療的目標包括改善癥狀和減少急性發作的風險,而哮喘癥狀是預測未來哮喘急性發作風險的一個重要指標,一些研究已證實較差的哮喘癥狀控制水平會明顯增加未來急性發作風險[27-30]。然而,哮喘癥狀水平與未來急性發作的風險是兩個不同的概念且存在不完全一致性,這種不一致性一方面涉及一些其他獨立的高危因素,新指南中定義影響未來急性發作的危險因素尚包括過去 1 年內≥1 次的嚴重哮喘急性發作史、依從性差、吸煙、肥胖、心理問題、肺功能差、痰或外周血嗜酸性粒細胞升高等[5]。比如,一些哮喘患者的當前癥狀盡管不嚴重,但因合并肥胖[31]、鼻炎[32]等疾病,存在急性發作的較高風險。另一方面,對于不同的治療方案,哮喘癥狀與急性發作風險亦存在不一致性。有研究發現通過使用安慰劑[33]或長效支氣管舒張劑(LABA)[21,34]干預,可以減少哮喘癥狀,但由于未針對氣道炎癥進行治療,其急性發作的風險并未減少;同時也有研究發現使用 ICS/LABA[35]或抗 IL-5[36]治療,可以減少有不同程度哮喘癥狀的患者的未來急性發作風險。Haldar 等[37]研究認為這種對治療反應的不一致性與不同哮喘表型的潛在生物學機制有關。Volbeda 等[38]納入 111 例哮喘患者研究發現,與未控制組患者相比,控制組患者的血液嗜酸性粒細胞計數更低 [0.18(0.01~0.54)×109/L vs. 0.22(0.06~1.16)×109/L,P<0.05],組織活檢顯示嗜酸粒細胞顆粒更少以及更完整的上皮組織 [113(6~1 787)vs. 219(19~5 313),P<0.05;11.8%(0~65.3)vs. 5.6%(0~47.6),P<0.05]。而本研究在氣道或全身性炎癥方面的比較分析未發現這些差異。

本研究也存在一定局限性。第一,樣本量較小,檢驗效能偏低,可能導致某些差異未能發現;第二,采用橫斷面研究設計不能夠反映 GINA 當前哮喘控制水平及肺功能與急性發作風險的因果關系;第三,2015 年版 GINA 有關哮喘癥狀控制評估的癥狀頻率定義更加嚴格,因此 2009 年和 2015 年 GINA 在評估當前哮喘控制的差異不能完全用肺功能解釋;第四,哮喘的核心是氣道炎癥,我們的研究在氣道炎癥方面僅從炎癥細胞入手,而未涉及更多哮喘相關的炎癥因子,并且肺功能與炎癥因子之間的聯系亦有待進一步探討。

綜上所述,基于 2015 年版 GINA 新指南的調整,認為肺功能和哮喘癥狀應分開考慮,不再將肺功能列入哮喘(癥狀)控制評估條目,本研究發現 2015 年版和 2009 年版哮喘控制標準僅存在中等程度的一致性。相較于 2009 年版哮喘控制標準,2015 年版評估為控制組的哮喘患者存在更差的肺功能,部分控制組存在更差的哮喘控制得分。相關性分析發現 2015 年版 GINA 版標準與哮喘急性發作間關系更為密切。我們的研究還顯示 2009 版與 2015 版 GINA 所評估未控制組、部分控制組及控制組誘導痰炎癥細胞分類計數及氣道炎癥表型差異均無統計學意義。因此,我們的研究支持未包含肺功能監測的 2015 年版 GINA 的當前哮喘控制標準在臨床的應用,而 2009 年版 GINA 標準可能會高估哮喘控制水平。

2006 年版全球哮喘防治創議(GINA)推薦采用支氣管哮喘(簡稱哮喘)控制水平分級以取代哮喘嚴重程度分級,這是一項里程碑式的變動。指南強調哮喘臨床控制的重要性,根據日間癥狀、活動受限、夜間癥狀、緩解藥物使用、肺功能以及急性發作,將哮喘分為控制、部分控制、未控制三種控制水平[1],在隨后的指南中亦進一步完善。2009 年版 GINA 指南做出重大調整,并于 2010 年更新,指出哮喘控制的評估不僅包括哮喘當前臨床控制(current clinical control),還包括未來風險(future risk),二者并重。其中哮喘當前臨床控制水平仍包含癥狀、肺功能等五項內容,未來風險主要包含哮喘急性發作、肺功能急劇下降和藥物不良反應等[2]。然而,將 GINA 哮喘控制水平評估用于描述疾病控制的動態變化,由于肺功能檢查需由專業醫師操作并配合使用肺功能儀才可完成測試,便捷程度遠不及僅需通過詢問患者癥狀及用藥情況即可完成的哮喘控制測試(ACT)[3]或哮喘控制問卷(ACQ)[4]等。2015 年版 GINA 新指南認為肺功能和哮喘癥狀應分開考慮,不再將肺功能列入哮喘(癥狀)控制(asthma symptom control)(即既往哮喘當前控制)評估條目,但強調肺功能監測在預測未來哮喘急性發作中的作用[5]。因此,肺功能是否在 GINA 哮喘當前控制評估中起重要作用,亦引起世界范圍哮喘研究領域學者的廣泛思考。本研究旨在評價 2009 年版和 2015 年版 GINA 哮喘控制標準在評估哮喘當前控制間的一致性,比較同一控制水平組間的臨床特征和氣道/全身炎癥特點,以評價肺功能在哮喘控制評估中的作用和地位,為新版 GINA 提出哮喘癥狀控制標準的重大變化提供科學證據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

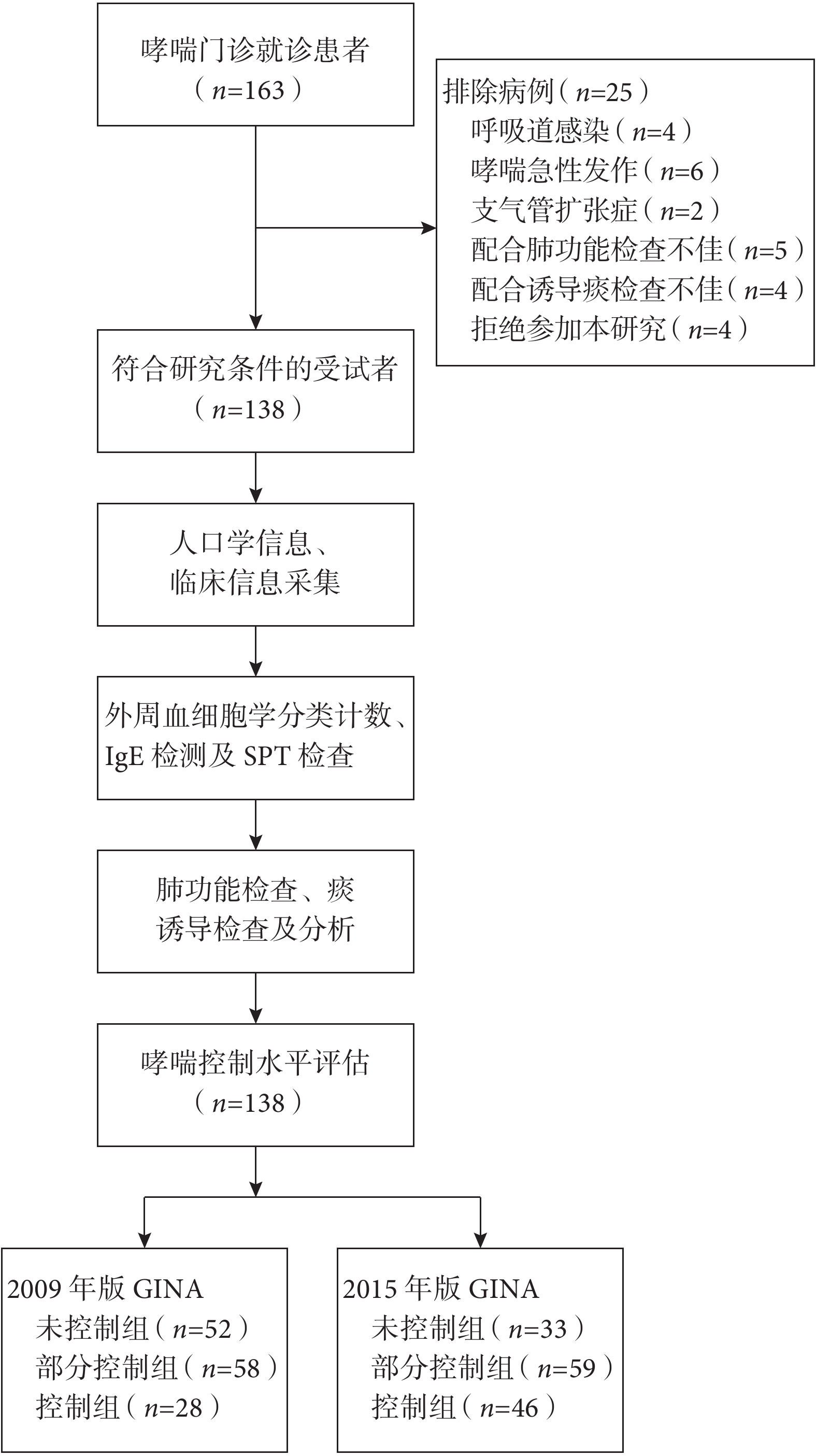

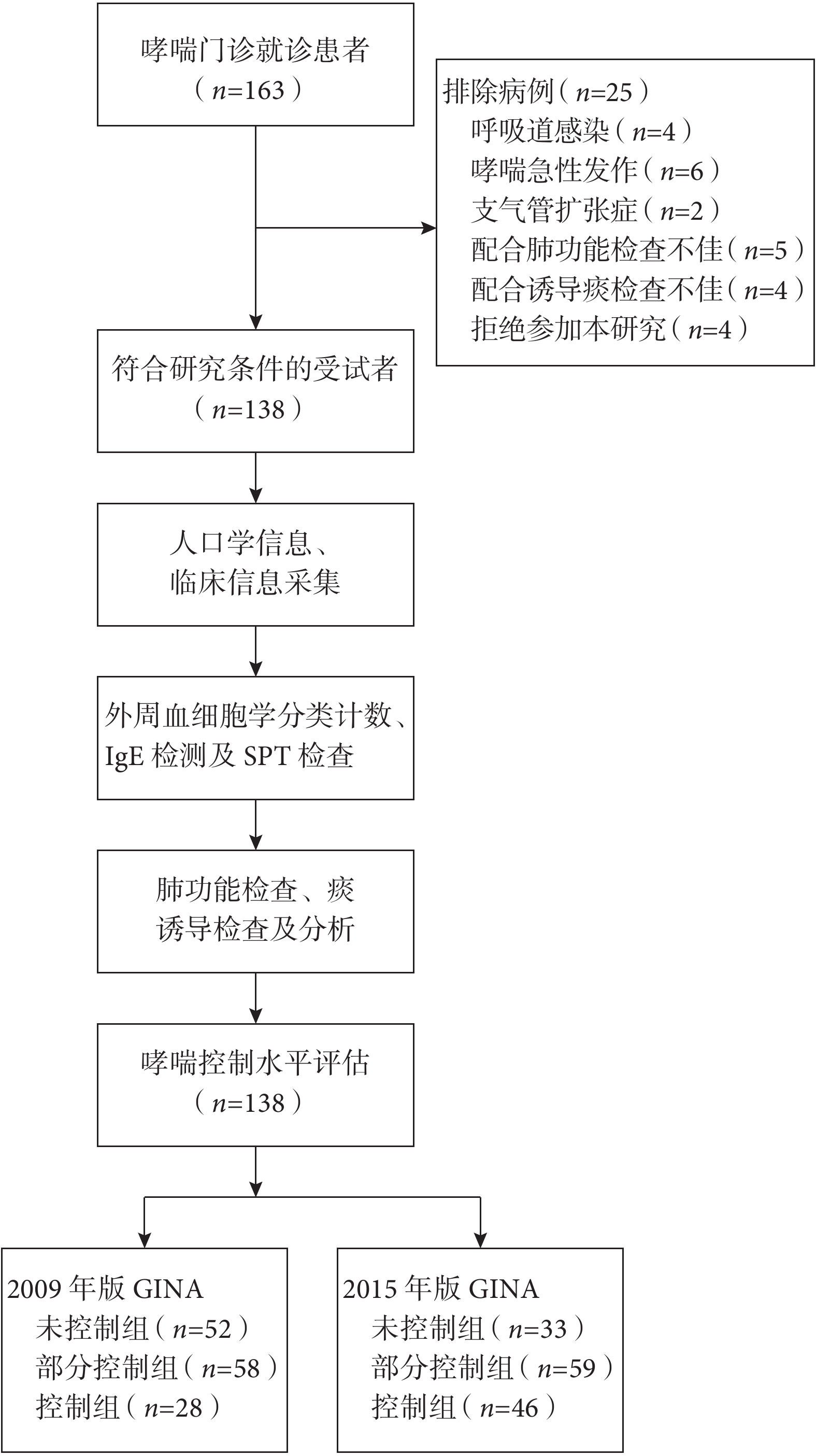

研究納入 2014 年 3 月至 2016 年 5 月連續就診于四川大學華西醫院哮喘專病門診的哮喘患者。受試者均經專業呼吸醫師確認符合 GINA 和我國哮喘診治指南[6]標準,年齡≥18 歲,入組前 4 周內無呼吸道感染或哮喘急性發作,入組前 1 個月內未使用過全身糖皮質激素藥物。如符合以下排除標準之一者將被排除:(1)合并呼吸系統(如肺纖維化、支氣管擴張癥等)或其他系統慢性疾病或腫瘤;(2)曾經接受過心、肺或胸廓手術;(3)有酗酒或藥物濫用史;(4)孕婦或計劃妊娠者;(5)不能完成問卷、肺功能檢查或痰誘導檢查。每例受試者均接受 2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制標準進行哮喘控制水平評估,并進行相應的控制水平分組。本研究獲華西醫院倫理委員會審批同意(No.2014-30),所有受試者均簽署知情同意書。

圖1

受試者入組流程圖

圖1

受試者入組流程圖

1.2 方法

1.2.1 研究設計 采用橫斷面研究設計。

1.2.2 收集人口學資料及臨床特征 符合條件的哮喘患者知情同意后進入本項目,參考既往研究[7],應用建立的病例報告表格(case report form,CRF),記錄一般社會人口學信息(如年齡、性別、地區、教育程度等)及臨床特征信息。臨床特征主要包括發病年齡、病程、哮喘用藥情況、過敏[8]、肺功能、標準化哮喘生活質量(AQLQ)[9]和過去 12 個月哮喘急性發作情況等。

1.2.3 哮喘控制水平評估 基于 CRF 登記的臨床數據,分別應用 2009 年版和 2015 年版 GINA 哮喘控制標準,評估符合條件納入的受試者哮喘控制水平,并分別將受試者分為完全控制、部分控制和未控制。同時,采用 ACT 和 ACQ-5/ACQ-6/ACQ-7 進行哮喘控制評估,ACT 評分范圍為 5~25 分,ACQ 評分范圍為 0~6 分。

1.2.4 實驗室檢查 采集外周靜脈血,使用全自動血細胞分析儀(Sysmex XN9000,Japan)進行白細胞定量及細胞學分類計數;使用全自動免疫分析儀(Beckman DxI-800,USA)進行血清總 IgE 檢測。

1.2.5 皮膚過敏原點刺試驗(skin prick test,SPT) 該檢查由四川大學華西醫院專業醫務人員進行操作,受試者在檢查前需停用抗組胺藥物 5 d 以上。測試液使用 10 種常見變應原的標準稀釋液,測試的變應原包括屋塵螨、粉塵螨、貓毛、狗毛、蟑螂、豚草花粉、樺樹花粉、英國梧桐、黑曲霉、鏈格孢。使用組胺為陽性對照液、生理鹽水為陰性對照液。15 min 后觀察結果,如果風團直徑≥3 mm 則定義為陽性。

1.2.6 肺功能檢查 參考美國胸科協會(ATS)肺功能檢查指南[10]及鄭勁平等[11]肺功能監測操作規范,采用標準肺功能儀(Medical Graphics Corporation,USA)對受試者完成肺功能測試,包括第 1 秒用力呼氣容積(FEV1)測定,并計算 FEV1 占預計值的百分比(FEV1%pred)和 FEV1/FVC。每例受試者測試 3 次,取最佳值。

1.2.7 痰誘導、痰處理及誘導痰分析 痰誘導及痰處理操作參照我們的既往研究[12-13]中制定的相關標準化操作規程(SOP)。痰誘導檢查操作前,受試者應清水漱口、清理鼻腔,吸入沙丁胺醇(商品名:萬托林,GlaxoSmithKline,Spain)400 μg,15 min 后使用超聲霧化吸入器(HEYER Medical AG,Germany)進行霧化。在整個檢查過程中,操作者嚴格按照無菌操作的原則進行操作。痰誘導結束后,痰液立即置于 4 ℃ 冰箱保存并于 2 h 內處理。

將獲取的誘導痰稱重,挑取黏液痰 100~400 μl 置于 15 ml 離心管,加入 4 倍黏液痰體積的 0.1% 二硫蘇糖醇(DTT),旋轉振蕩器振蕩 30~60 min,再加入與 DTT 等體積的磷酸鹽緩沖液(PBS)重新制成細胞懸液,60 μm 孔徑過濾器過濾,調勻后取 20 μl,與等量臺盼藍混勻后進行細胞活力檢測和細胞濃度檢測。將剩余的細胞懸液 400×g 離心 10 min,取其上清液置無菌 EP 管,于 –80 ℃ 低溫冰箱保存備測;其細胞沉淀加入適量 PBS 調整細胞濃度為 1×106/ml,取 70 μl 用細胞離心涂片機(Cytospin)制片,經 MGG 和 C2R 染色后進行細胞分類計數。在顯微鏡下計數至少 400 個細胞,對中性粒細胞、嗜酸性粒細胞、淋巴細胞、巨噬細胞等進行分類計數。

以誘導痰嗜酸性粒細胞 3.0% 和中性粒細胞 61.0% 為界值,根據哮喘患者誘導痰中炎性細胞百分比將其分為以下四種氣道炎癥類型:(1)嗜酸性粒細胞型哮喘(eosinophilic asthma,EA):痰嗜酸性粒細胞≥3% 且中性粒細胞<61%;(2)中性粒細胞型哮喘(neutrophilic asthma,NA):痰中性粒細胞≥61% 且嗜酸性粒細胞<3%;(3)混合型哮喘(mixed granulocytic asthma,MGA):痰嗜酸性粒細胞≥3% 且中性粒細胞≥61%;(4)寡細胞型哮喘(paucigranulocytic asthma,PGA):痰中性粒細胞<61% 且嗜酸性粒細胞<3%[14-15]。

1.3 統計學方法

所有受試者分別依據 2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制標準分組,比較同一控制水平組間的差異。計量資料若符合正態分布以均數±標準差( )描述,采用獨立樣本 t 檢驗進行分析,若不符合正態分布或方差不齊以中位數(M)和四分位間距(IQR)描述,采用非參數檢驗進行分析。計數資料則采用 χ2 檢驗或 Fisher 確切概率法進行分析。采用 Kappa 檢驗評價 2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制評估標準的一致性。采用 Spearman 相關分析并比較不同版本 GINA 哮喘控制水平與過去 12 個月哮喘急性發作間的相關性,亦分析肺功能與過去 12 個月哮喘急性發作情況之間的相關性,應用 Meng 等[16-17]提出的相關系數的比較檢驗分析。所有數據應用 SPSS 21.0 統計軟件進行統計分析,以雙側 P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 受試者人口學資料及哮喘臨床特征

自 2014 年 3 月至 2016 年 5 月期間共 163 例哮喘患者就診,其中 4 例患者近 4 周內有呼吸道感染,6 例近 4 周內有哮喘急性發作,2 例合并支氣管擴張癥,5 例肺功能檢查配合不佳,4 例痰誘導配合不佳,4 例拒絕參加本研究,最終納入合格受試者共 138 例(圖 1)。本研究所有受試者平均年齡(46.5±13.6)歲,體重指數(BMI)(24.2±5.0)kg/m2,男 59 例(42.8%),有哮喘家族史39 例(40.6%),平均發病年齡(34.1±18.4)歲,病程中位數 7.5(2.0,16.5)年,監測肺功能指標 FEV1%pred 均值為(73.1±21.1)%(表 1)。

2.2 不同版本 GINA 評估哮喘控制的一致性及差異

基于 2009 版 GINA 哮喘控制評估標準,138 例受試者分為未控制組 52 例、部分控制組 58 例、控制組 28 例;而以 2015 版 GINA 哮喘控制評估標準,則分為未控制組 33 例、部分控制組 59 例、控制組 46 例。采用 Kappa 檢驗評價 2009 版與 2015 版 GINA 哮喘控制評估標準間的一致性,結果顯示 Kappa 系數為 0.595(P<0.001),表明呈中等程度一致性。

2009 版與 2015 版哮喘控制標準所評估哮喘患者在未控制組和部分控制組組間,在性別、年齡、BMI、教育程度等社會人口學特征,以及發病年齡、病程、哮喘藥物治療情況、肺功能、IgE 等哮喘臨床特征方面差異均無統計學意義(P>0.05)(表 2 和 表3)。盡管 2009 版與 2015 版所評估的控制組間在社會人口學方面差異無統計學意義(P>0.05),但 2015 版定義的哮喘控制組患者存在更差的肺功能 FEV1%pred[(89.9±12.9)% vs. (79.9±18.2)%,P=0.013](表 4)。

2009 版與 2015 版評估為未控制組(表 5)和控制組(表 7)患者在 AQLQ、ACQ-6、ACT 總體評分及其亞條目等差異均無統計學意義(P>0.05),但是 2009 版與 2015 版評估為控制組患者的 ACQ 條目 7 有關肺功能得分差異具有統計學意義(1.4±1.2 vs. 2.4±1.8,P=0.003)。與 2009 版評估為部分控制組相比,我們發現 2015 版評估為部分控制組患者哮喘控制水平更差,其中 ACQ-6 評分(0.8±0.7 vs. 1.1±0.7,P=0.028)和 ACT 評分(20.7±2.5 vs. 19.4±2.5,P=0.007)差異均存在統計學意義。此外,2009 版與 2015 版 GINA 所評估為部分控制組患者在過去 12 個月哮喘急性發作次數差異無統計學意義(P>0.05)(表 6)。

2.3 氣道炎癥、外周血細胞分類計數及 IgE 水平比較

在痰誘導及誘導痰處理過程中,37 例受試者未能成功獲取誘導痰黏液塊,19 例痰液標本質量不合格,結果有 82 例進行誘導痰炎癥細胞學分類計數分析。結果表明,2009 版與 2015 版 GINA 所評估未控制組、部分控制組及控制組誘導痰炎癥細胞分類計數及氣道炎癥表型均無顯著差異(P>0.05)(表 8~10)。此外,我們亦未發現 2009 版與 2015 版 GINA 所評估未控制組、部分控制組及控制組外周血細胞學分類計數和 IgE 水平的顯著差異(P>0.05)。

2.4 相關分析比較

單因素相關性分析發現,2009 版和 2015 版 GINA 哮喘控制水平評估均與過去 12 個月哮喘急性發作次數(r=–0.233,P=0.006 和 r=–0.285,P=0.001)和比例(r=–0.212,P=0.013 和 r=–0.268,P=0.001)、住院患者次數(r=–0.268,P=0.001 和 r=–0.306,P<0.001)和比例(r=–0.276,P=0.001 和 r=–0.311,P<0.001),以及非定期門診次數(r=–0.170,P=0.046 和 r=–0.222,P=0.009)相關,我們還發現 2015 版 GINA 尚與全身激素使用次數(r=–0.168,P=0.049)、急診就診次數(r=–0.185,P=0.030)和比例(r=–0.182,P=0.032)、非定期門診次數(r=–0.216,P=0.011)相關。相關系數的比較檢驗分析發現,盡管 2015 版 GINA 評估控制水平與過去 12 月哮喘急性發作的相關系數高于 2009 版 GINA 評估標準,但差異無統計學意義(表 11)。

我們對FEV1%pred與過去 12 個月哮喘急性發作情況采用單因素相關分析,發現二者間相關性差,僅與全身激素使用例數(r=–0.205,P=0.016)和次數(r=–0.200,P=0.019)相關。基于 2015 版 GINA,我們分析了 FEV1%pred<60% 與哮喘急性發作的關系,結果未發現肺功能與過去 12 個月哮喘急性發作情況之間存在相關性(r=0.161,P=0.062)(表 11)。

3 討論

2015 版 GINA 修訂了哮喘控制評估標準,將肺功能(FEV1)從哮喘當前控制條目中剝離出來,但少有研究比較 2015 年版和 2009 年版哮喘控制標準的差異或一致性,亦少有研究探索 2015 年版 GINA 評估當前哮喘控制的可靠性。我們的研究首次發現,2015 年版和 2009 年版哮喘控制標準僅存在中等程度的一致性。與 2009 版哮喘控制標準比較,2015 年版評估為控制組的哮喘患者存在更差的肺功能,部分控制組存在更差的哮喘控制得分。通過相關性分析發現,與包含有肺功能的 2009 年版哮喘控制標準比較,肺功能監測缺如的 2015 年版哮喘控制標準與哮喘急性發作間的相關系數更高,因此 2015 年版 GINA 版標準與哮喘急性發作間關系更為密切。但是,兩版哮喘控制標準與哮喘急性發作間的相關系數比較差異無統計學意義。此外,我們亦未發現不同版本的哮喘控制標準所評估為不同控制水平的哮喘患者間,在氣道炎癥、外周血炎癥細胞分類計數、IgE 等炎癥指標間的差異。因此,我們的研究支持未包含肺功能監測的 2015 年版 GINA 的當前哮喘控制標準在臨床的應用,而 2009 年 GINA 可能會高估哮喘控制水平。

迄今,已有研究探索哮喘癥狀與肺功能之間的關系。早期的橫斷面研究發現哮喘癥狀、肺功能以及氣道表型間相互獨立[18-19]。Kerstjens 等[20]完成的隨機雙盲對照試驗(RCT)發現,肺功能與哮喘癥狀之間的相關性并不密切,Jenkins 等[21]亦發現在評估哮喘治療反應時,患者更關注的一些癥狀控制評估工具(如 AQLQ、ACQ)比肺功能更有價值。GINA 新指南認為應將哮喘癥狀和肺功能分開考慮,如果患者癥狀頻繁而肺功能正常,需要考慮聲帶功能異常等合并癥因素;如果患者癥狀輕而肺功能差,需要考慮氣流受限感知差或久坐的生活模式[22]。例如,我們前期研究將納入的 230 例哮喘患者分為無焦慮抑郁組、焦慮組、抑郁組、焦慮抑郁組四組,結果發現乙酰甲膽堿激發試驗前,焦慮抑郁組患者在呼吸困難和喘息的視覺模擬(VAS)評分顯著高于其他組(P<0.05);乙酰甲膽堿激發試驗后,焦慮抑郁組患者的 Borg 呼吸困難變化顯著高于無焦慮抑郁組及抑郁組(P=0.006 和 P=0.003)[23]。

2015 版 GINA 指南指出,即使哮喘癥狀控制良好,亦需要評價未來急性發作、固定氣流受限和藥物不良反應發生的風險。指南將肺功能作為評價未來風險的重要手段,且強調在開始治療前、使用控制藥物 3~6 個月后均記錄患者個人最佳 FEV1,并在隨后的治療中定期動態評估[5]。研究表明健康人的 FEV1 亦存在變化(周與周之間差異高達 12%、年與年之間差異高達 15%),且患有氣道疾病的患者 FEV1 變化甚至更高[10],這一點實質上限制了肺功能在調整藥物上的應用。因此,患者的哮喘診斷一旦成立,每次監測肺功能之前不一定需要停藥,但是無論停藥與否,最好每一次隨訪都需保持相同的方式[5]。同時,亦有不少研究報道肺功能能夠預測哮喘的急性發作風險,并支持 GINA 中認為尤其是 FEV1%pred<60% 的患者存在高發作風險的觀點。Osborne 等[24]采用前瞻性隊列研究,納入哮喘患者約 43 萬例,隨訪 30 個月,結果發現與 FEV1%pred>80% 的人群相比,60%≤FEV1%pred≤80% 的患者發生未來急性發作的危險是其 2.5 倍(RR 為 2.43~2.47),FEV1%pred<60% 的患者發生未來急性發作的危險是其 4 倍(RR 為 4.33~4.61)。Kitch 等[25]隨訪荷蘭的 510 例和美國的 698 例哮喘患者 3 年時間,發現荷蘭組和美國組分別發生急性發作的比率是 22% 和 41%,并且發現與 FEV1%pred>80% 的人群相比,60%≤FEV1%pred≤80% 的兩組人群發生急性發作的 OR 值分別為 2.4 [95%CI(1.4~3.9)] 和 1.7 [95%CI(1.4~2.2)],FEV1%pred<60% 的兩組人群發生急性發作的 OR 值分別為 5.6 [95%CI(1.6~12.1)] 和 3.6 [95%CI(2.2~5.9)]。類似的結果在兒童哮喘患者研究中亦有報道[26]。然而,本研究發現肺功能與哮喘急性發作情況的相關性并不高。類似地,Meltzer 等[27]采用 Cox 比例風險模型研究發現包含有 FEV1 指標的 ACQ-7比 ACQ-6 和 ACQ-5 在預測哮喘急性發作風險方面更加聯系密切,而 FEV1%pred 或 FEV1 作為單一變量,與急性發作風險關系并不明顯,HR 分別為 0.98 [95%CI(0.95~1.01)] 和 0.52 [95%CI(0.23~1.19)]。

哮喘治療的目標包括改善癥狀和減少急性發作的風險,而哮喘癥狀是預測未來哮喘急性發作風險的一個重要指標,一些研究已證實較差的哮喘癥狀控制水平會明顯增加未來急性發作風險[27-30]。然而,哮喘癥狀水平與未來急性發作的風險是兩個不同的概念且存在不完全一致性,這種不一致性一方面涉及一些其他獨立的高危因素,新指南中定義影響未來急性發作的危險因素尚包括過去 1 年內≥1 次的嚴重哮喘急性發作史、依從性差、吸煙、肥胖、心理問題、肺功能差、痰或外周血嗜酸性粒細胞升高等[5]。比如,一些哮喘患者的當前癥狀盡管不嚴重,但因合并肥胖[31]、鼻炎[32]等疾病,存在急性發作的較高風險。另一方面,對于不同的治療方案,哮喘癥狀與急性發作風險亦存在不一致性。有研究發現通過使用安慰劑[33]或長效支氣管舒張劑(LABA)[21,34]干預,可以減少哮喘癥狀,但由于未針對氣道炎癥進行治療,其急性發作的風險并未減少;同時也有研究發現使用 ICS/LABA[35]或抗 IL-5[36]治療,可以減少有不同程度哮喘癥狀的患者的未來急性發作風險。Haldar 等[37]研究認為這種對治療反應的不一致性與不同哮喘表型的潛在生物學機制有關。Volbeda 等[38]納入 111 例哮喘患者研究發現,與未控制組患者相比,控制組患者的血液嗜酸性粒細胞計數更低 [0.18(0.01~0.54)×109/L vs. 0.22(0.06~1.16)×109/L,P<0.05],組織活檢顯示嗜酸粒細胞顆粒更少以及更完整的上皮組織 [113(6~1 787)vs. 219(19~5 313),P<0.05;11.8%(0~65.3)vs. 5.6%(0~47.6),P<0.05]。而本研究在氣道或全身性炎癥方面的比較分析未發現這些差異。

本研究也存在一定局限性。第一,樣本量較小,檢驗效能偏低,可能導致某些差異未能發現;第二,采用橫斷面研究設計不能夠反映 GINA 當前哮喘控制水平及肺功能與急性發作風險的因果關系;第三,2015 年版 GINA 有關哮喘癥狀控制評估的癥狀頻率定義更加嚴格,因此 2009 年和 2015 年 GINA 在評估當前哮喘控制的差異不能完全用肺功能解釋;第四,哮喘的核心是氣道炎癥,我們的研究在氣道炎癥方面僅從炎癥細胞入手,而未涉及更多哮喘相關的炎癥因子,并且肺功能與炎癥因子之間的聯系亦有待進一步探討。

綜上所述,基于 2015 年版 GINA 新指南的調整,認為肺功能和哮喘癥狀應分開考慮,不再將肺功能列入哮喘(癥狀)控制評估條目,本研究發現 2015 年版和 2009 年版哮喘控制標準僅存在中等程度的一致性。相較于 2009 年版哮喘控制標準,2015 年版評估為控制組的哮喘患者存在更差的肺功能,部分控制組存在更差的哮喘控制得分。相關性分析發現 2015 年版 GINA 版標準與哮喘急性發作間關系更為密切。我們的研究還顯示 2009 版與 2015 版 GINA 所評估未控制組、部分控制組及控制組誘導痰炎癥細胞分類計數及氣道炎癥表型差異均無統計學意義。因此,我們的研究支持未包含肺功能監測的 2015 年版 GINA 的當前哮喘控制標準在臨床的應用,而 2009 年版 GINA 標準可能會高估哮喘控制水平。