引用本文: 張瑞, 吳珍珍, 常艷, 蘆鴻雁. 老年慢性阻塞性肺疾病患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型的構建與驗證. 中國呼吸與危重監護雜志, 2021, 20(7): 457-464. doi: 10.7507/1671-6205.202011079 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

慢性阻塞性肺疾病(簡稱慢阻肺)30 天內急性加重再入院因為急性加重周期短,不僅嚴重損害肺功能,增加死亡風險,而且占據了大量的醫療資源,美國已將其作為醫院醫療質量的評價指標之一[1]。研究顯示慢阻肺患者 30 天內再入院率為 6.70%~7.54%,其中老年患者再入院率為 18.4%,年齡成為獨立影響因素[2-4]。早期識別再入院高風險人群并采取適當措施,可避免部分人群再入院[5]。Hakim 等[6]研究顯示風險預測模型可用于識別再入院高風險人群,在全面考慮患者年齡、衰弱狀況、抑郁狀況、共病數、季節因素及過去 1 年急性加重次數等方面因素后構建的風險預測模型可以有效降低患者再入院率[7-9]。在我國,僅見周寅川等[10]基于炎性反應標志物結合臨床指標構建模型,尚未見綜合考慮心理、生理、季節、用藥、康復鍛煉等方面因素構建風險預測模型的研究。李楠等[11]研究表明,由于地區和文化差異,國外評估模型在我國使用受限。因此,本研究旨在綜合考慮各因素的前提下,構建風險預測模型,以期早期識別再入院高風險患者,為今后對患者再入院早期預防提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

便利抽取寧夏地區 13 所綜合醫院,于 2019 年 4 月至 2020 年 8 月對符合納入排除標準的呼吸內科慢阻肺患者進行調查,于 2019 年 5 月至 2020 年 9 月對患者進行隨訪。納入標準:(1)病情處于穩定期的慢阻肺患者,符合《慢性阻塞性肺疾病全球倡議中的診斷標準(2019 版)》中的診斷標準;(2)年齡≥60 歲;(3)知情同意并自愿參與本研究的患者。排除標準:(1)存在嚴重的視聽障礙而無法交流的患者。根據橫斷面研究樣本量計算公式: ,據以往研究[4]取 π=0.184。取 α=0.05,Z0.05/2=1.96,δ=0.025,n=923。研究納入1 268 例,剔除不合格問卷 86 份及失訪者 62 例,最終取得 1 120 例作為研究樣本,按問卷填寫時間將先進入研究的 784 例用于構建模型,后進入研究的 336 例用于驗證模型。根據出院后 30 d 內,老年慢阻肺患者是否因急性加重再次入院分為非再次入院者和再次入院者。本研究已獲得寧夏醫科大學總醫院倫理委員會批準(批號:2020-643),所有研究對象均簽署知情同意書。

,據以往研究[4]取 π=0.184。取 α=0.05,Z0.05/2=1.96,δ=0.025,n=923。研究納入1 268 例,剔除不合格問卷 86 份及失訪者 62 例,最終取得 1 120 例作為研究樣本,按問卷填寫時間將先進入研究的 784 例用于構建模型,后進入研究的 336 例用于驗證模型。根據出院后 30 d 內,老年慢阻肺患者是否因急性加重再次入院分為非再次入院者和再次入院者。本研究已獲得寧夏醫科大學總醫院倫理委員會批準(批號:2020-643),所有研究對象均簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 研究工具

(1)一般資料調查表:由研究者根據研究目的及內容,通過回顧文獻、預調查自行設計。

(2)mMRC 呼吸困難指數:用于評估慢阻肺患者的呼吸困難嚴重程度。共分為 5 級,即 0 級:只有在劇烈活動時感到呼吸困難;1 級:平地快步行走或步行小坡時出現氣促;2 級由于氣促,平地行走時比同齡人慢或者需要停下來休息;3 級:在平地行走約 100 m 或數分鐘后需要停下喘氣;4 級:因為嚴重呼吸困難而不能離開家,或在穿脫衣服時出現呼吸困難[12]。

(3)日常生活能力評估量表(ADL):用于評價患者日常生活活動能力,1965 年由 Dorothy Barthel 和 Florence Mahone 首次發表。包括進食、洗澡、修飾、穿衣、大便、小便、用廁、床椅轉移、平地行走、上下樓梯等 10 項內容。根據是否需要幫助及幫助程度的多少將其分為 15、10、5、0 共 4 個等級,總分為 100 分。評定標準為:81~100 分生活完全自理;61~80 分,輕度功能障礙,能獨立完成日常活動;41~60 分,中度功能障礙,生活需要幫助;≤40 分,重度功能障礙或完全依賴,多數日常生活活動不能完成或需人照料[13]。

(4)老年人抑郁量表(GDS):用于評價老年人最近 1 周的抑郁狀態。1982 年由 Brink 等編制。包括生活滿意情況、記憶力、心情等 30 個條目。回答“是”得 1 分,“否”得 0 分,部分條目反向計分,總分為 30 分。評定標注為:0~10 分為正常,即無抑郁;11~20 分為可能有抑郁癥狀;21~30 分為抑郁[14]。

(5)微型營養評定法簡版(MNA-SF):用于評價營養狀態。2001 年由 Rubenstein 等在微型營養評定法基礎上提出。包括近期飲食變化、體重變化、活動能力、急性疾病或應激、精神心理狀況、體重指數等 6 個問題。總分為 14 分,12~14 分為正常營養狀況,8~11 分為有營養不良的風險,0~7 分為營養不良[15]。

(6)慢性阻塞性肺疾病評價測試量表(CAT):由 Jones 于 2009 年在圣–喬治呼吸問卷的基礎上提出,用于評估慢阻肺的嚴重程度。CAT 量表包括咳嗽、咳痰、胸悶、氣促、活動受限、外出信心、睡眠、精力等 8 個問題。總分為 40 分,總分>10 分為病情輕微,10 分<總分≤20 分為病情中等,20 分<總分≤30 分為病情嚴重,總分>30 為病情非常嚴重[12]。

1.2.2 資料收集方法

于病情穩定期對患者進行問卷調查,問卷一般資料包括年齡、性別、婚姻狀況、文化程度、吸煙情況、共病情況、過去 1 年慢阻肺急性加重住院次數等;隨訪患者至出院后 30 d,隨訪內容包括是否因急性加重再次入院、是否規律用藥及是否進行康復鍛煉等,并記錄患者再入院季節。

1.2.3 質量控制

研究者對 48 例老年慢阻肺患者進行預調查以完善問卷。統一培訓調查員,包括研究目的、問卷填寫要求及各量表評定方法等,由培訓合格的調查員逐條陳述并根據患者的回答填寫問卷。現場發放和回收,并檢查有無漏項,核對無誤后收回。研究數據采用雙人錄入,將有錯誤或漏項超過 20% 的及完全雷同問卷剔除。

1.3 統計學方法

使用 Epidata 3.1 錄入數據,采用 SPSS 25.0 統計軟件。計量資料采用中位數(四分位數)[M(Q)]描述,計數資料采用頻數、百分比描述。兩組計量資料比較用 Mann-Whitney U 檢驗,等級資料比較用 Wilcoxon W 檢驗,計數資料比較用 χ2 檢驗。采用 Logistic 回歸構建風險預測模型,受試者工作特征(ROC)曲線下面積評價模型的預測能力,Hosmer-Lemeshow 檢驗判斷模型的擬合度。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象一般資料

本研究調查 1 120 例老年慢阻肺患者,男 683 例(61.0%),女 437 例(39.0%),年齡 60~96 歲;婚姻狀況:已婚 840 例(75.0%),未婚 88 例(7.9%),喪偶 192 例(17.1%);居住方式:非獨居 1 013 例(90.4%),獨居 107 例(9.6%);文化程度:文盲 484 例(43.2%),小學 334 例(29.8%),初中 186 例(16.6%),高中/中專 92 例(8.2%),大專及以上 24 例(2.2%);共病:≤2 種 922 例(82.3%)、>2 種 198 例(17.7%);過去 1 年急性加重住院:<2 次 618 例(55.2%)、≥2 次 502 例(44.8%)。

2.2 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型的構建

2.2.1 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院單因素分析

將 784 例患者的資料用于構建模型,兩組一般資料單因素分析結果顯示,年齡、文化程度、吸煙情況、是否冠心病、過去 1 年慢阻肺急性加重住院次數、季節因素、長期家庭氧療、是否規律用藥、是否康復鍛煉、病程差異有統計學意義(均 P<0.05),結果見表 1。兩組不同特征單因素分析結果顯示 ADL、抑郁狀況、mMRC、營養狀況差異有統計學意義(均 P<0.05),結果見表 2。

2.2.2 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院多因素分析

單因素分析中有統計學意義的因素為自變量,是否再入院為因變量,納入到二元 Logistic 回歸中分析,相關賦值見表 3。結果表明文化程度、吸煙情況、過去 1 年慢阻肺急性加重住院次數、是否規律用藥、是否康復鍛煉、營養狀況及季節因素是影響因素(均 P<0.05),最終得到公式:Z=–8.225–0.310×文化程度賦值+0.564×吸煙情況賦值+0.873×過去 1 年急性加重住院次數的賦值+0.779×規律用藥的賦值+0.617×康復鍛煉的賦值+0.970×營養狀況的賦值+季節因素[1.170×春季(0,1)+0.793×秋季(0,1)+1.488×冬季(0,1)]。結果見表 4。

2.3 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型預測效果及擬合度分析

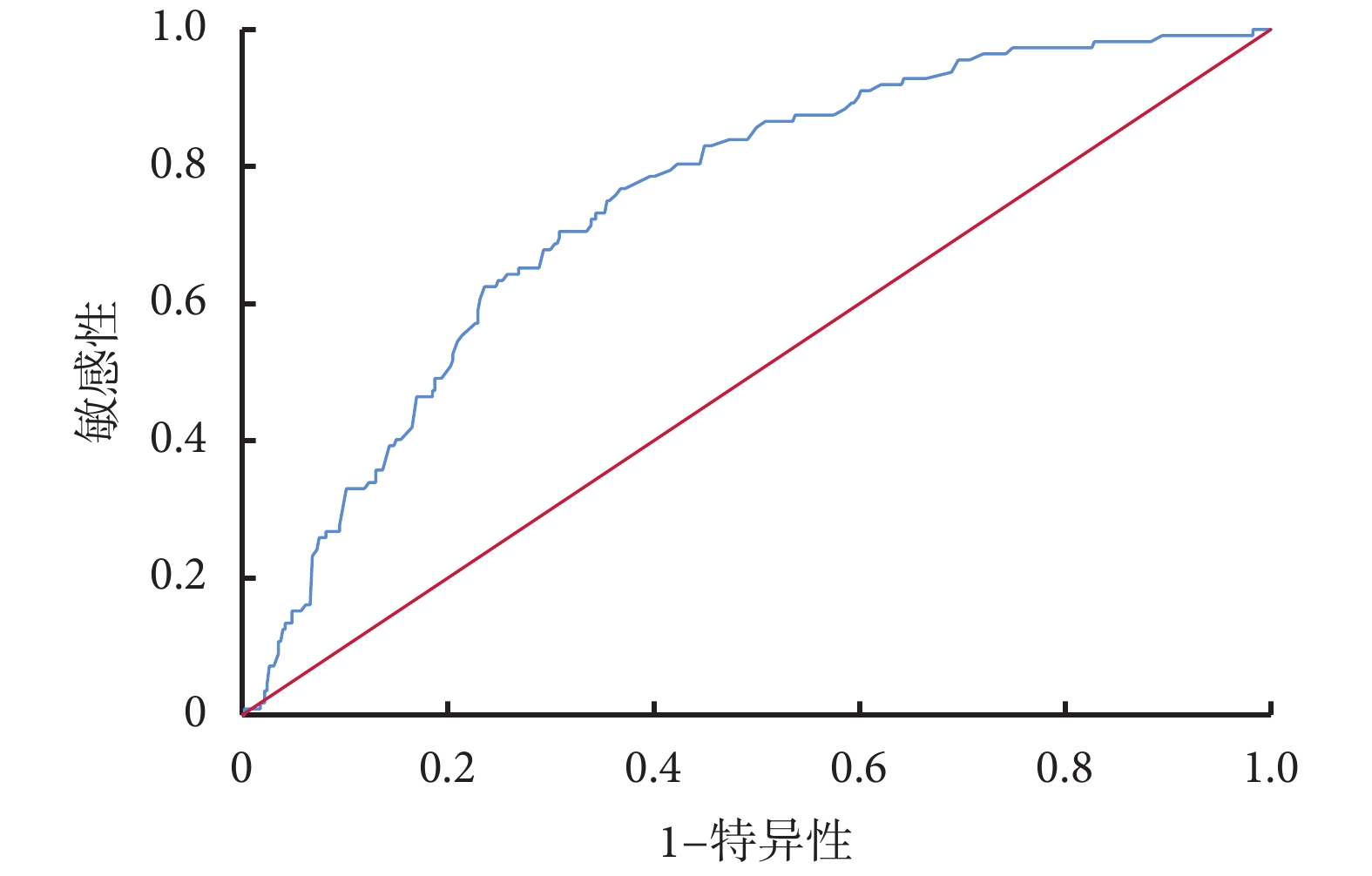

根據模型預測公式計算出患者得分,采用 ROC 曲線檢驗患者模型得分與再入院的擬合效果,結果見圖 1。此模型 ROC 曲線下面積為 0.746(95% 可信區間 0.699~0.793,P<0.001),以最大約登指數(0.402)選取最佳臨界值為–3.371,敏感性為 75.90%,特異性為 64.30%。Hosmer-Lemeshow 擬合優度檢驗結果顯示 P=0.278。

圖1

預測老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院的 ROC 曲線

圖1

預測老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院的 ROC 曲線

2.4 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險模型預測效果驗證

取 336 例患者資料用于驗證模型的預測效果,其中男 202 例,女 134 例;年齡 60~92 歲。根據本模型預測公式,當 Z≥–3.371 時認為患者 30 天內會因急性加重再入院,本模型預測 95 例患者會再次入院,241 例患者不會再次入院。實際結果為 86 例再次入院,250 例患者未再入院。預測結果與實際結果相比,本預測模型 ROC 曲線下面積為 0.823,敏感性為 69.44%,特異性為 85.71%,準確率為 81.56%。

3 討論

3.1 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院現狀

慢阻肺患者由于氣道和肺臟對有毒顆粒或氣體的慢性炎癥反應增強,氣流受限常為進展性[16]。研究表明在慢阻肺疾病發展過程中,慢阻肺急性加重反復出現,出院后短期可能會因急性加重而再次入院[17]。我國關于慢阻肺患者急性加重再入院的研究較少。陳虎等[18]研究顯示北京 5 所綜合醫院慢阻肺患者 31 天再入院率為 2.67%~6.3%。東北一項研究顯示年齡大于 18 歲的患者再入院率為 4.5%[19]。本研究結果顯示 30 天內急性加重再入院率為 21.5%,與其他研究結果存在差異,這可能與本研究調查對象年齡較大有關。隨著年齡的增長,機體免疫力低下、咳嗽反射減弱、多病共存及營養不良,這些因素使得老年人成為感染的高危人群,而細菌和病毒感染被認為是慢阻肺患者急性加重最常見的誘因[20]。國外研究表明慢阻肺患者 30 天再入院率為 6.70%~7.54%,老年患者再入院率高達 18.4%[2-4]。為降低患者再入院率,Lau 等[2]通過 RACE 量表對患者再入院風險進行評估,Goto 等[5]研究表明通過影響因素構建的風險預測模型能更準確預測患者再入院風險,優于傳統的評估量表。

3.2 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院的影響因素

3.2.1 營養狀況、是否規律用藥、是否康復鍛煉是再入院的影響因素

慢阻肺是一種慢性消耗性疾病,由于能量消耗增加、電解質紊亂、消化功能紊亂及藥物的影響,是引起營養不良的常見病[21-23]。本研究中,老年慢阻肺患者營養不良風險及營養不良的發生率分別為 44.8%、27.8%。多因素分析結果顯示:營養狀況越差(β=0.970)的患者再入院的風險越高,與伍建光等[24]研究結果相似。這可能與營養狀況差會引起肌肉萎縮,導致呼吸肌肌力減弱,進一步影響呼吸功能,促使慢阻肺急性加重有關。慢阻肺主要通過藥物進行長期治療,而目前治療慢阻肺的藥物種類繁多,且老年患者記憶力差,用藥依從性往往不佳。本研究中僅有 23.2% 的患者遵醫囑規律用藥,多因素分析結果顯示未規律用藥的患者再入院風險是規律用藥者的 2.179 倍,與 Kume[25]研究結果一致。這可能與規律用藥可改善患者肺通氣功能,有效阻止病情發展,從而減少急性加重住院次數有關。本研究結果顯示,未進行康復鍛煉的患者再入院風險是康復訓練者的 1.854 倍,與羅倩等[26]研究結果相似。慢阻肺患者穩定期出院后實施腹式呼吸、縮唇呼吸及呼吸操等康復鍛煉,可以增強患者的呼吸功能與活動耐力,緩解呼吸困難癥狀。長期家庭氧療作為慢阻肺患者穩定期管理的治療措施之一,可以延緩病程進展。但本研究中長期家庭氧療非再次入院的影響因素,這可能由于患者康復知識缺乏,未能將長期家庭氧療與康復鍛煉有效結合有關。因此,醫護人員應加強對患者進行營養、用藥及康復知識的宣教,從而減少營養不良的發生,提高用藥及鍛煉依從性。

3.2.2 季節因素、過去 1 年急性加重住院次數是再入院的影響因素

研究表明慢阻肺急性加重與季節變化關系密切,低氣溫時患者存在明顯的免疫功能紊亂,冷空氣刺激后易導致慢性氣道炎癥加重[27]。此外,慢阻肺患者多為老年人,其氣道反應性增高,對空氣溫度變化更加敏感,容易造成氣道痙攣[28]。本研究發現老年慢阻肺患者春季、夏季、秋季、冬季再入院比率分別為 24.5%、9.7%、21.3%、44.5%,春季、冬季再入院風險分別是夏季的 3.223 倍、4.430 倍,與方佳英等[29]研究結果相似。這可能與冬季氣候寒冷干燥,春季雖然氣溫開始回升,但冷空氣活動頻繁,氣溫變化幅度大有關。過去 1 年急性加重住院≥2 次的患者是<2 次患者再入院的 2.394 倍,與既往研究一致[8]。提示醫護人員應對呼吸困難嚴重及過去 1 年急性加重住院≥2 次的患者進行健康宣教,幫助其掌握肺康復知識,并進行康復鍛煉,告知患者在冬春寒冷季節注意保暖,并預防冷空氣吸入氣道。

3.2.3 文化程度、吸煙情況是再入院的影響因素

Collinsworth 等[30]研究表明自我管理教育水平高是再入院的保護因素。本研究中文化程度越高(β=–0.310)的患者急性加重再入院風險越低,這可能與文化程度高的患者對健康宣教知識的理解及領悟能力較強,且能夠通過各種媒體以及網絡等獲取更多的慢阻肺防治等方面的知識有關。吸煙與急性加重再入院關聯明顯,吸煙者較戒煙及從不吸煙患者再入院風險高。吸煙加重了患者炎癥反應狀態,對肺功能造成更大的傷害。因此,對于文化程度較低的患者應采取視頻播放等容易接受的方式進行健康宣教,告知吸煙的患者吸煙對疾病的影響及身體的傷害。

3.3 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型的預測效果

本研究以 ROC 曲線進行預測效果評價,ROC 曲線下面積為 0.7~0.9 時表示預測效果中等,本模型 ROC 曲線下面積為 0.746,具有良好的預測效果。且敏感性為 75.90%,特異性為 64.30%,表明本模型對患者是否再入院具有較為理想的鑒別效果。將本預測模型應用于臨床實際,結果顯示 ROC 曲線下面積為 0.823,敏感性為 69.44%,特異性為 85.71%,提示該模型具有較強的預測能力,漏檢率低,敏感性高,有助于幫助預測再入院的高風險患者。有研究表明 LACE 指數可預測慢阻肺患者 30 天再入院風險,但其 ROC 曲線下面積、敏感性及特異性均低于本預測模型(ROC 曲線下面積 0.630,敏感性 63.00%,特異性 56.00%)[6],因此本模型具有較高的臨床價值。

綜上所述,本研究構建的老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型具有良好的預測效果,可為再入院風險評估與臨床防治工作提供參考資料。由于 C 反應蛋白及與慢阻肺相關的痰液培養結果非部分調查醫院常規檢查項目,本研究未納入相關指標,可能會導致結果的偏倚,今后可增加相關指標進行分析。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

慢性阻塞性肺疾病(簡稱慢阻肺)30 天內急性加重再入院因為急性加重周期短,不僅嚴重損害肺功能,增加死亡風險,而且占據了大量的醫療資源,美國已將其作為醫院醫療質量的評價指標之一[1]。研究顯示慢阻肺患者 30 天內再入院率為 6.70%~7.54%,其中老年患者再入院率為 18.4%,年齡成為獨立影響因素[2-4]。早期識別再入院高風險人群并采取適當措施,可避免部分人群再入院[5]。Hakim 等[6]研究顯示風險預測模型可用于識別再入院高風險人群,在全面考慮患者年齡、衰弱狀況、抑郁狀況、共病數、季節因素及過去 1 年急性加重次數等方面因素后構建的風險預測模型可以有效降低患者再入院率[7-9]。在我國,僅見周寅川等[10]基于炎性反應標志物結合臨床指標構建模型,尚未見綜合考慮心理、生理、季節、用藥、康復鍛煉等方面因素構建風險預測模型的研究。李楠等[11]研究表明,由于地區和文化差異,國外評估模型在我國使用受限。因此,本研究旨在綜合考慮各因素的前提下,構建風險預測模型,以期早期識別再入院高風險患者,為今后對患者再入院早期預防提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

便利抽取寧夏地區 13 所綜合醫院,于 2019 年 4 月至 2020 年 8 月對符合納入排除標準的呼吸內科慢阻肺患者進行調查,于 2019 年 5 月至 2020 年 9 月對患者進行隨訪。納入標準:(1)病情處于穩定期的慢阻肺患者,符合《慢性阻塞性肺疾病全球倡議中的診斷標準(2019 版)》中的診斷標準;(2)年齡≥60 歲;(3)知情同意并自愿參與本研究的患者。排除標準:(1)存在嚴重的視聽障礙而無法交流的患者。根據橫斷面研究樣本量計算公式: ,據以往研究[4]取 π=0.184。取 α=0.05,Z0.05/2=1.96,δ=0.025,n=923。研究納入1 268 例,剔除不合格問卷 86 份及失訪者 62 例,最終取得 1 120 例作為研究樣本,按問卷填寫時間將先進入研究的 784 例用于構建模型,后進入研究的 336 例用于驗證模型。根據出院后 30 d 內,老年慢阻肺患者是否因急性加重再次入院分為非再次入院者和再次入院者。本研究已獲得寧夏醫科大學總醫院倫理委員會批準(批號:2020-643),所有研究對象均簽署知情同意書。

,據以往研究[4]取 π=0.184。取 α=0.05,Z0.05/2=1.96,δ=0.025,n=923。研究納入1 268 例,剔除不合格問卷 86 份及失訪者 62 例,最終取得 1 120 例作為研究樣本,按問卷填寫時間將先進入研究的 784 例用于構建模型,后進入研究的 336 例用于驗證模型。根據出院后 30 d 內,老年慢阻肺患者是否因急性加重再次入院分為非再次入院者和再次入院者。本研究已獲得寧夏醫科大學總醫院倫理委員會批準(批號:2020-643),所有研究對象均簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 研究工具

(1)一般資料調查表:由研究者根據研究目的及內容,通過回顧文獻、預調查自行設計。

(2)mMRC 呼吸困難指數:用于評估慢阻肺患者的呼吸困難嚴重程度。共分為 5 級,即 0 級:只有在劇烈活動時感到呼吸困難;1 級:平地快步行走或步行小坡時出現氣促;2 級由于氣促,平地行走時比同齡人慢或者需要停下來休息;3 級:在平地行走約 100 m 或數分鐘后需要停下喘氣;4 級:因為嚴重呼吸困難而不能離開家,或在穿脫衣服時出現呼吸困難[12]。

(3)日常生活能力評估量表(ADL):用于評價患者日常生活活動能力,1965 年由 Dorothy Barthel 和 Florence Mahone 首次發表。包括進食、洗澡、修飾、穿衣、大便、小便、用廁、床椅轉移、平地行走、上下樓梯等 10 項內容。根據是否需要幫助及幫助程度的多少將其分為 15、10、5、0 共 4 個等級,總分為 100 分。評定標準為:81~100 分生活完全自理;61~80 分,輕度功能障礙,能獨立完成日常活動;41~60 分,中度功能障礙,生活需要幫助;≤40 分,重度功能障礙或完全依賴,多數日常生活活動不能完成或需人照料[13]。

(4)老年人抑郁量表(GDS):用于評價老年人最近 1 周的抑郁狀態。1982 年由 Brink 等編制。包括生活滿意情況、記憶力、心情等 30 個條目。回答“是”得 1 分,“否”得 0 分,部分條目反向計分,總分為 30 分。評定標注為:0~10 分為正常,即無抑郁;11~20 分為可能有抑郁癥狀;21~30 分為抑郁[14]。

(5)微型營養評定法簡版(MNA-SF):用于評價營養狀態。2001 年由 Rubenstein 等在微型營養評定法基礎上提出。包括近期飲食變化、體重變化、活動能力、急性疾病或應激、精神心理狀況、體重指數等 6 個問題。總分為 14 分,12~14 分為正常營養狀況,8~11 分為有營養不良的風險,0~7 分為營養不良[15]。

(6)慢性阻塞性肺疾病評價測試量表(CAT):由 Jones 于 2009 年在圣–喬治呼吸問卷的基礎上提出,用于評估慢阻肺的嚴重程度。CAT 量表包括咳嗽、咳痰、胸悶、氣促、活動受限、外出信心、睡眠、精力等 8 個問題。總分為 40 分,總分>10 分為病情輕微,10 分<總分≤20 分為病情中等,20 分<總分≤30 分為病情嚴重,總分>30 為病情非常嚴重[12]。

1.2.2 資料收集方法

于病情穩定期對患者進行問卷調查,問卷一般資料包括年齡、性別、婚姻狀況、文化程度、吸煙情況、共病情況、過去 1 年慢阻肺急性加重住院次數等;隨訪患者至出院后 30 d,隨訪內容包括是否因急性加重再次入院、是否規律用藥及是否進行康復鍛煉等,并記錄患者再入院季節。

1.2.3 質量控制

研究者對 48 例老年慢阻肺患者進行預調查以完善問卷。統一培訓調查員,包括研究目的、問卷填寫要求及各量表評定方法等,由培訓合格的調查員逐條陳述并根據患者的回答填寫問卷。現場發放和回收,并檢查有無漏項,核對無誤后收回。研究數據采用雙人錄入,將有錯誤或漏項超過 20% 的及完全雷同問卷剔除。

1.3 統計學方法

使用 Epidata 3.1 錄入數據,采用 SPSS 25.0 統計軟件。計量資料采用中位數(四分位數)[M(Q)]描述,計數資料采用頻數、百分比描述。兩組計量資料比較用 Mann-Whitney U 檢驗,等級資料比較用 Wilcoxon W 檢驗,計數資料比較用 χ2 檢驗。采用 Logistic 回歸構建風險預測模型,受試者工作特征(ROC)曲線下面積評價模型的預測能力,Hosmer-Lemeshow 檢驗判斷模型的擬合度。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象一般資料

本研究調查 1 120 例老年慢阻肺患者,男 683 例(61.0%),女 437 例(39.0%),年齡 60~96 歲;婚姻狀況:已婚 840 例(75.0%),未婚 88 例(7.9%),喪偶 192 例(17.1%);居住方式:非獨居 1 013 例(90.4%),獨居 107 例(9.6%);文化程度:文盲 484 例(43.2%),小學 334 例(29.8%),初中 186 例(16.6%),高中/中專 92 例(8.2%),大專及以上 24 例(2.2%);共病:≤2 種 922 例(82.3%)、>2 種 198 例(17.7%);過去 1 年急性加重住院:<2 次 618 例(55.2%)、≥2 次 502 例(44.8%)。

2.2 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型的構建

2.2.1 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院單因素分析

將 784 例患者的資料用于構建模型,兩組一般資料單因素分析結果顯示,年齡、文化程度、吸煙情況、是否冠心病、過去 1 年慢阻肺急性加重住院次數、季節因素、長期家庭氧療、是否規律用藥、是否康復鍛煉、病程差異有統計學意義(均 P<0.05),結果見表 1。兩組不同特征單因素分析結果顯示 ADL、抑郁狀況、mMRC、營養狀況差異有統計學意義(均 P<0.05),結果見表 2。

2.2.2 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院多因素分析

單因素分析中有統計學意義的因素為自變量,是否再入院為因變量,納入到二元 Logistic 回歸中分析,相關賦值見表 3。結果表明文化程度、吸煙情況、過去 1 年慢阻肺急性加重住院次數、是否規律用藥、是否康復鍛煉、營養狀況及季節因素是影響因素(均 P<0.05),最終得到公式:Z=–8.225–0.310×文化程度賦值+0.564×吸煙情況賦值+0.873×過去 1 年急性加重住院次數的賦值+0.779×規律用藥的賦值+0.617×康復鍛煉的賦值+0.970×營養狀況的賦值+季節因素[1.170×春季(0,1)+0.793×秋季(0,1)+1.488×冬季(0,1)]。結果見表 4。

2.3 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型預測效果及擬合度分析

根據模型預測公式計算出患者得分,采用 ROC 曲線檢驗患者模型得分與再入院的擬合效果,結果見圖 1。此模型 ROC 曲線下面積為 0.746(95% 可信區間 0.699~0.793,P<0.001),以最大約登指數(0.402)選取最佳臨界值為–3.371,敏感性為 75.90%,特異性為 64.30%。Hosmer-Lemeshow 擬合優度檢驗結果顯示 P=0.278。

圖1

預測老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院的 ROC 曲線

圖1

預測老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院的 ROC 曲線

2.4 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險模型預測效果驗證

取 336 例患者資料用于驗證模型的預測效果,其中男 202 例,女 134 例;年齡 60~92 歲。根據本模型預測公式,當 Z≥–3.371 時認為患者 30 天內會因急性加重再入院,本模型預測 95 例患者會再次入院,241 例患者不會再次入院。實際結果為 86 例再次入院,250 例患者未再入院。預測結果與實際結果相比,本預測模型 ROC 曲線下面積為 0.823,敏感性為 69.44%,特異性為 85.71%,準確率為 81.56%。

3 討論

3.1 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院現狀

慢阻肺患者由于氣道和肺臟對有毒顆粒或氣體的慢性炎癥反應增強,氣流受限常為進展性[16]。研究表明在慢阻肺疾病發展過程中,慢阻肺急性加重反復出現,出院后短期可能會因急性加重而再次入院[17]。我國關于慢阻肺患者急性加重再入院的研究較少。陳虎等[18]研究顯示北京 5 所綜合醫院慢阻肺患者 31 天再入院率為 2.67%~6.3%。東北一項研究顯示年齡大于 18 歲的患者再入院率為 4.5%[19]。本研究結果顯示 30 天內急性加重再入院率為 21.5%,與其他研究結果存在差異,這可能與本研究調查對象年齡較大有關。隨著年齡的增長,機體免疫力低下、咳嗽反射減弱、多病共存及營養不良,這些因素使得老年人成為感染的高危人群,而細菌和病毒感染被認為是慢阻肺患者急性加重最常見的誘因[20]。國外研究表明慢阻肺患者 30 天再入院率為 6.70%~7.54%,老年患者再入院率高達 18.4%[2-4]。為降低患者再入院率,Lau 等[2]通過 RACE 量表對患者再入院風險進行評估,Goto 等[5]研究表明通過影響因素構建的風險預測模型能更準確預測患者再入院風險,優于傳統的評估量表。

3.2 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院的影響因素

3.2.1 營養狀況、是否規律用藥、是否康復鍛煉是再入院的影響因素

慢阻肺是一種慢性消耗性疾病,由于能量消耗增加、電解質紊亂、消化功能紊亂及藥物的影響,是引起營養不良的常見病[21-23]。本研究中,老年慢阻肺患者營養不良風險及營養不良的發生率分別為 44.8%、27.8%。多因素分析結果顯示:營養狀況越差(β=0.970)的患者再入院的風險越高,與伍建光等[24]研究結果相似。這可能與營養狀況差會引起肌肉萎縮,導致呼吸肌肌力減弱,進一步影響呼吸功能,促使慢阻肺急性加重有關。慢阻肺主要通過藥物進行長期治療,而目前治療慢阻肺的藥物種類繁多,且老年患者記憶力差,用藥依從性往往不佳。本研究中僅有 23.2% 的患者遵醫囑規律用藥,多因素分析結果顯示未規律用藥的患者再入院風險是規律用藥者的 2.179 倍,與 Kume[25]研究結果一致。這可能與規律用藥可改善患者肺通氣功能,有效阻止病情發展,從而減少急性加重住院次數有關。本研究結果顯示,未進行康復鍛煉的患者再入院風險是康復訓練者的 1.854 倍,與羅倩等[26]研究結果相似。慢阻肺患者穩定期出院后實施腹式呼吸、縮唇呼吸及呼吸操等康復鍛煉,可以增強患者的呼吸功能與活動耐力,緩解呼吸困難癥狀。長期家庭氧療作為慢阻肺患者穩定期管理的治療措施之一,可以延緩病程進展。但本研究中長期家庭氧療非再次入院的影響因素,這可能由于患者康復知識缺乏,未能將長期家庭氧療與康復鍛煉有效結合有關。因此,醫護人員應加強對患者進行營養、用藥及康復知識的宣教,從而減少營養不良的發生,提高用藥及鍛煉依從性。

3.2.2 季節因素、過去 1 年急性加重住院次數是再入院的影響因素

研究表明慢阻肺急性加重與季節變化關系密切,低氣溫時患者存在明顯的免疫功能紊亂,冷空氣刺激后易導致慢性氣道炎癥加重[27]。此外,慢阻肺患者多為老年人,其氣道反應性增高,對空氣溫度變化更加敏感,容易造成氣道痙攣[28]。本研究發現老年慢阻肺患者春季、夏季、秋季、冬季再入院比率分別為 24.5%、9.7%、21.3%、44.5%,春季、冬季再入院風險分別是夏季的 3.223 倍、4.430 倍,與方佳英等[29]研究結果相似。這可能與冬季氣候寒冷干燥,春季雖然氣溫開始回升,但冷空氣活動頻繁,氣溫變化幅度大有關。過去 1 年急性加重住院≥2 次的患者是<2 次患者再入院的 2.394 倍,與既往研究一致[8]。提示醫護人員應對呼吸困難嚴重及過去 1 年急性加重住院≥2 次的患者進行健康宣教,幫助其掌握肺康復知識,并進行康復鍛煉,告知患者在冬春寒冷季節注意保暖,并預防冷空氣吸入氣道。

3.2.3 文化程度、吸煙情況是再入院的影響因素

Collinsworth 等[30]研究表明自我管理教育水平高是再入院的保護因素。本研究中文化程度越高(β=–0.310)的患者急性加重再入院風險越低,這可能與文化程度高的患者對健康宣教知識的理解及領悟能力較強,且能夠通過各種媒體以及網絡等獲取更多的慢阻肺防治等方面的知識有關。吸煙與急性加重再入院關聯明顯,吸煙者較戒煙及從不吸煙患者再入院風險高。吸煙加重了患者炎癥反應狀態,對肺功能造成更大的傷害。因此,對于文化程度較低的患者應采取視頻播放等容易接受的方式進行健康宣教,告知吸煙的患者吸煙對疾病的影響及身體的傷害。

3.3 老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型的預測效果

本研究以 ROC 曲線進行預測效果評價,ROC 曲線下面積為 0.7~0.9 時表示預測效果中等,本模型 ROC 曲線下面積為 0.746,具有良好的預測效果。且敏感性為 75.90%,特異性為 64.30%,表明本模型對患者是否再入院具有較為理想的鑒別效果。將本預測模型應用于臨床實際,結果顯示 ROC 曲線下面積為 0.823,敏感性為 69.44%,特異性為 85.71%,提示該模型具有較強的預測能力,漏檢率低,敏感性高,有助于幫助預測再入院的高風險患者。有研究表明 LACE 指數可預測慢阻肺患者 30 天再入院風險,但其 ROC 曲線下面積、敏感性及特異性均低于本預測模型(ROC 曲線下面積 0.630,敏感性 63.00%,特異性 56.00%)[6],因此本模型具有較高的臨床價值。

綜上所述,本研究構建的老年慢阻肺患者 30 天內急性加重再入院風險預測模型具有良好的預測效果,可為再入院風險評估與臨床防治工作提供參考資料。由于 C 反應蛋白及與慢阻肺相關的痰液培養結果非部分調查醫院常規檢查項目,本研究未納入相關指標,可能會導致結果的偏倚,今后可增加相關指標進行分析。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。