引用本文: 朱玉菡, 沈曉旭, 江其敏, 蔡陽平, 郭楠, 趙紅芳. 脈搏指示連續心排血量監測指導膿毒性休克患者治療效果的 Meta 分析. 中國循證醫學雜志, 2017, 17(8): 934-940. doi: 10.7507/1672-2531.201703021 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2016 年由美國重癥醫學會(SCCM)和歐洲重癥醫學會(ESICM)聯合發布的膿毒癥 3.0 定義中將膿毒癥定義為機體對感染的反應失調而導致危及生命的器官功能障礙。膿毒性休克是膿毒癥的一種形式,其明顯循環和細胞代謝異常顯著增加了患者的病死率[1]。目前膿毒性休克已成為重癥監護病房(ICU)患者死亡的主要原因之一,積極有效的液體復蘇是治療關鍵。

脈搏指示連續心排血量(pulse indicating continuous cardiac output,PICCO)監測技術是將脈搏輪廓連續心排血量與經肺熱稀釋心排血量聯合應用的新技術,在監測危重癥患者血流動力學方面具有獨特的優勢[2]。但 PICCO 相比于傳統中心靜脈壓(central venous pressure,CVP)監測下指導膿毒性休克患者治療是否更具優勢,目前尚無定論[3, 4]。為此,我們采用 Meta 分析方法,對 PICCO 指導膿毒性休克患者治療的效果進行綜合評價,以期為其臨床應用提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型 隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)。

1.1.2 研究對象 膿毒性休克需液體復蘇治療的患者。

1.1.3 干預措施 試驗組:采用 PICCO 監測技術指導治療;對照組:采用傳統 CVP 監測技術。

1.1.4 結局指標 ICU 住院時間、ICU 死亡率、28 天死亡率。

1.1.5 排除標準 ① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 資料數據錯誤或不全,聯系作者無果的研究。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索 PubMed、The Cochrane Library、EMbase、Web of Science、CBM、WanFang Data、VIP 和 CNKI 數據庫,檢索時限均為從建庫至 2017 年 2 月。檢索采用 MeSH 主題詞和自由詞相結合的方式進行。英文檢索詞包括:pulse indicated continuous cardiac output、PICCO、septic shock、random 等;中文檢索詞包括:脈搏指示連續心排血量監測技術、膿毒性休克、感染性休克、隨機對照試驗等。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由 2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則討論或經由第三方協助解決。缺乏資料盡量與原作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以最終確定是否納入。采用自制的 Excel 表提取資料,主要提取內容包括:① 納入研究的基本信息,包括文題、第一作者、發表時間等;② 研究設計類型及偏倚風險評價的關鍵要素;③ 試驗組與對照組的基本特征,如例數、年齡等;④ 結局指標和結果測量數據。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由 2 名研究者采用 Cochrane 手冊推薦的 RCT 偏倚風險評估工具[5]評價納入研究的偏倚風險。

1.5 統計分析

采用 Stata 12.0 軟件進行 Meta 分析。二分類變量采用風險比(RR)為效應分析統計量,連續性變量采用均數差(MD)為效應分析統計量,各統計量均給出其點估計值及其 95%CI。納入研究結果間的異質性檢驗采用 χ2 檢驗(檢驗水準設為 α=0.1),同時結合 I2 定量判斷異質性大小。若納入研究結果間不存在統計學異質性,采用固定效應模型進行 Meta 分析;若納入研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行 Meta 分析。本研究根據隨訪時間的不同進行了亞組分析,并通過逐一剔除單個研究進行了敏感性分析。Meta 分析的檢驗水準設為 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

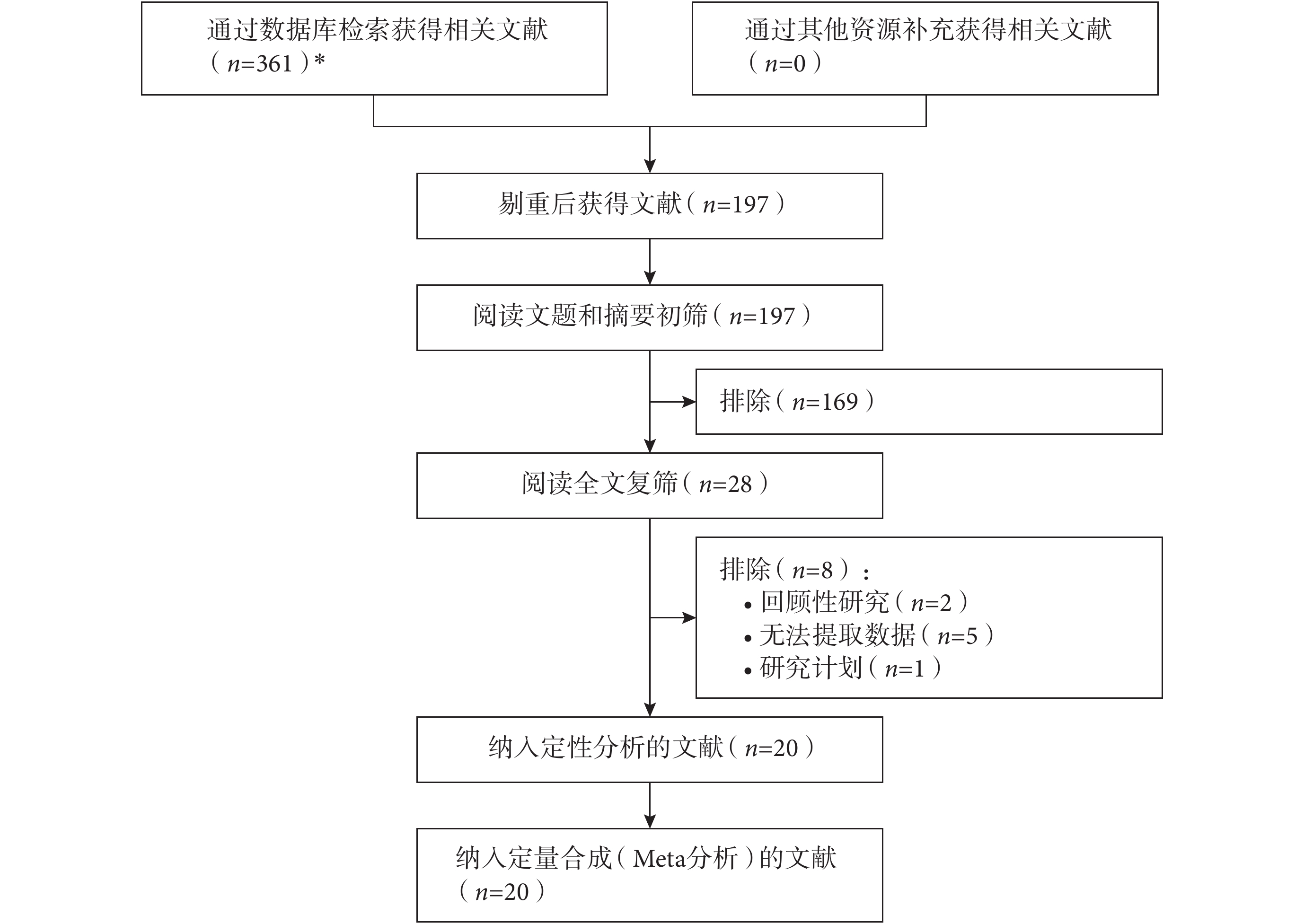

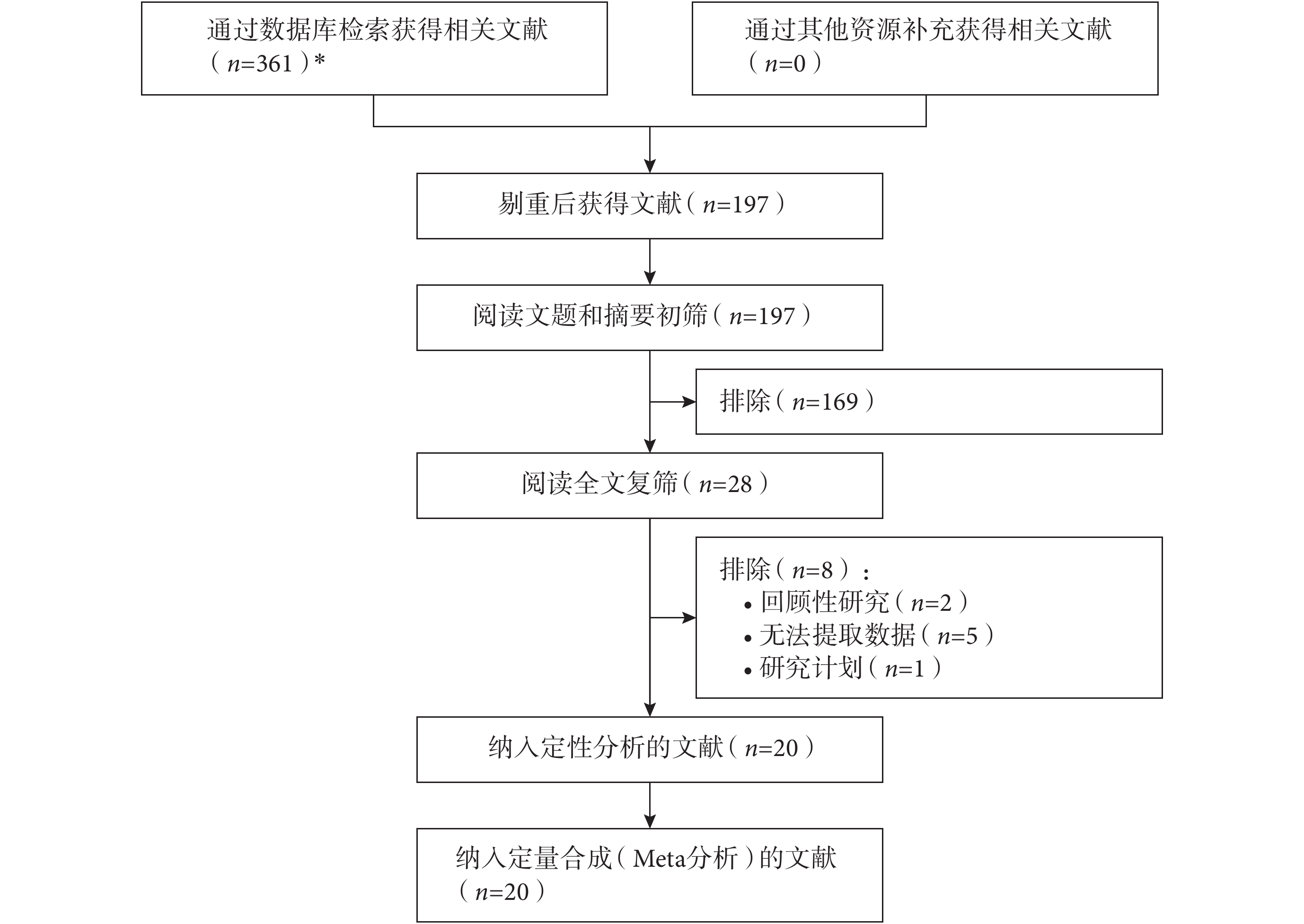

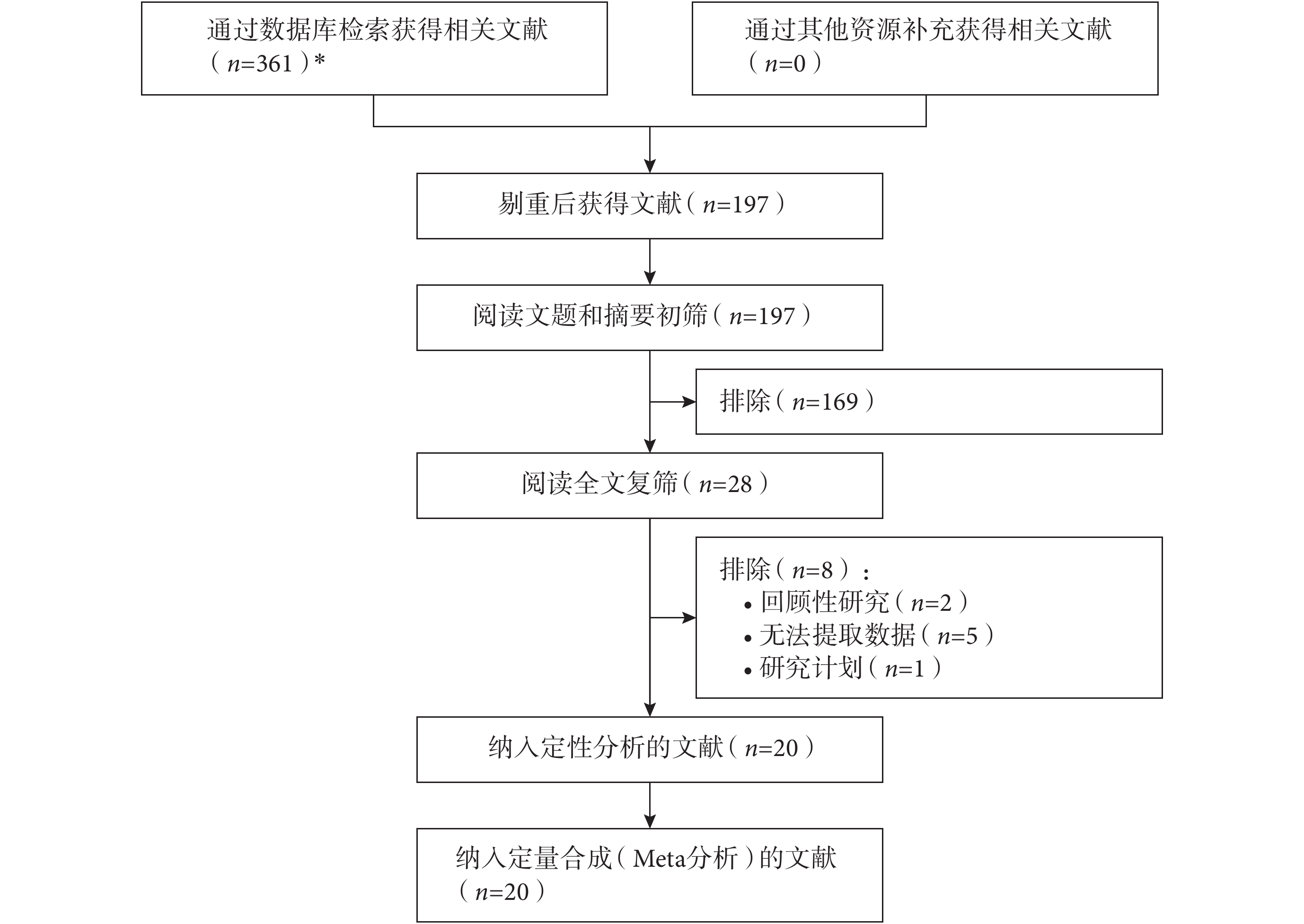

初檢共獲得相關文獻 361 篇,經逐層篩選后,最終納入 20 個 RCT[6-25],均來自中國。該 20 個 RCT 共納入 1 253 例患者。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果 *所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(n=11)、The Cochrane Library(n=14)、EMbase(n=12)、Web of Science(n=24)、CBM(n=70)、WanFang Data(n=105)、CNKI(n=89)、VIP(n=36)

圖1

文獻篩選流程及結果 *所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(n=11)、The Cochrane Library(n=14)、EMbase(n=12)、Web of Science(n=24)、CBM(n=70)、WanFang Data(n=105)、CNKI(n=89)、VIP(n=36)

2.2 納入研究的基本特征和偏倚風險評價結果

2.3 Meta 分析結果

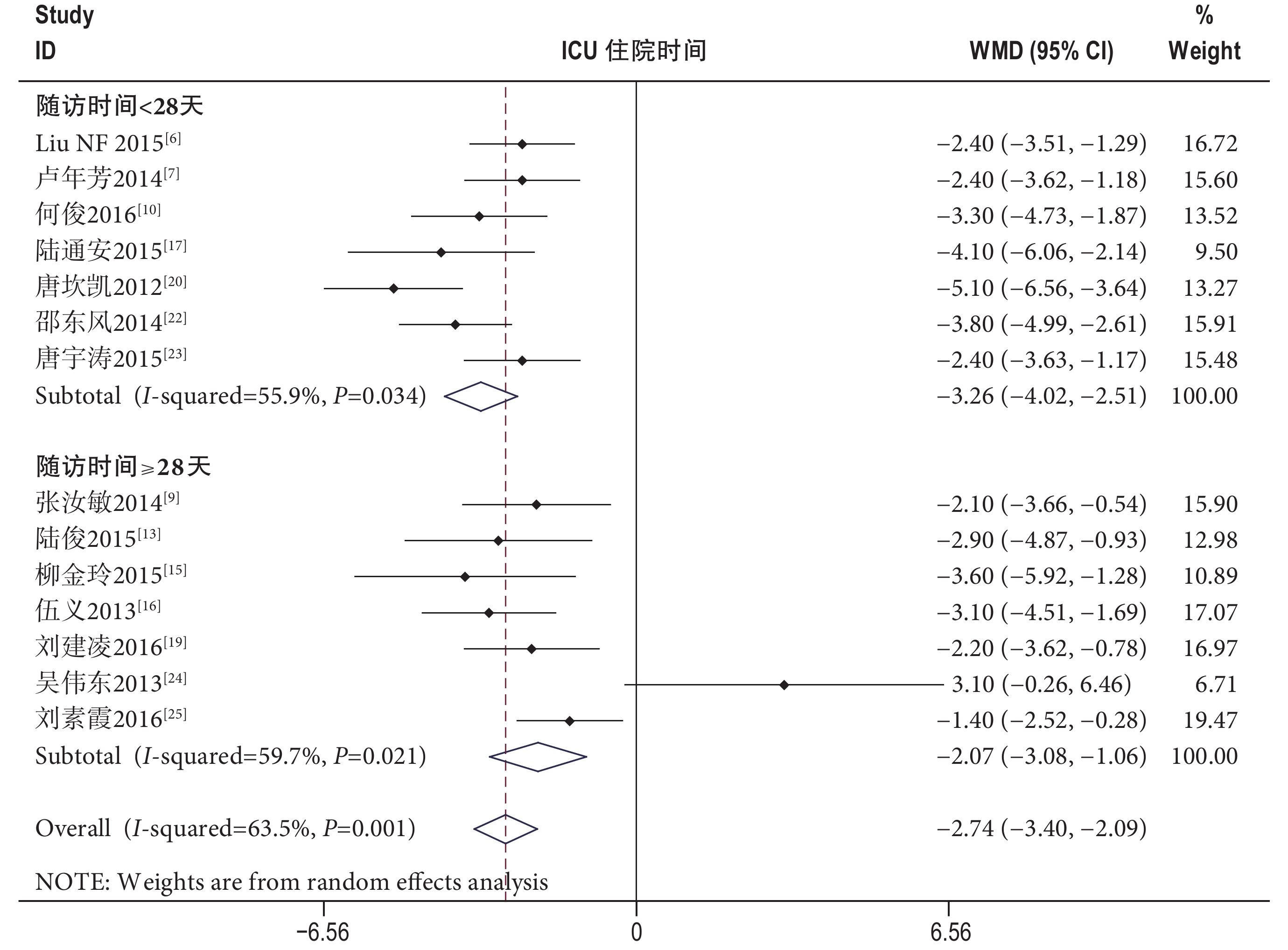

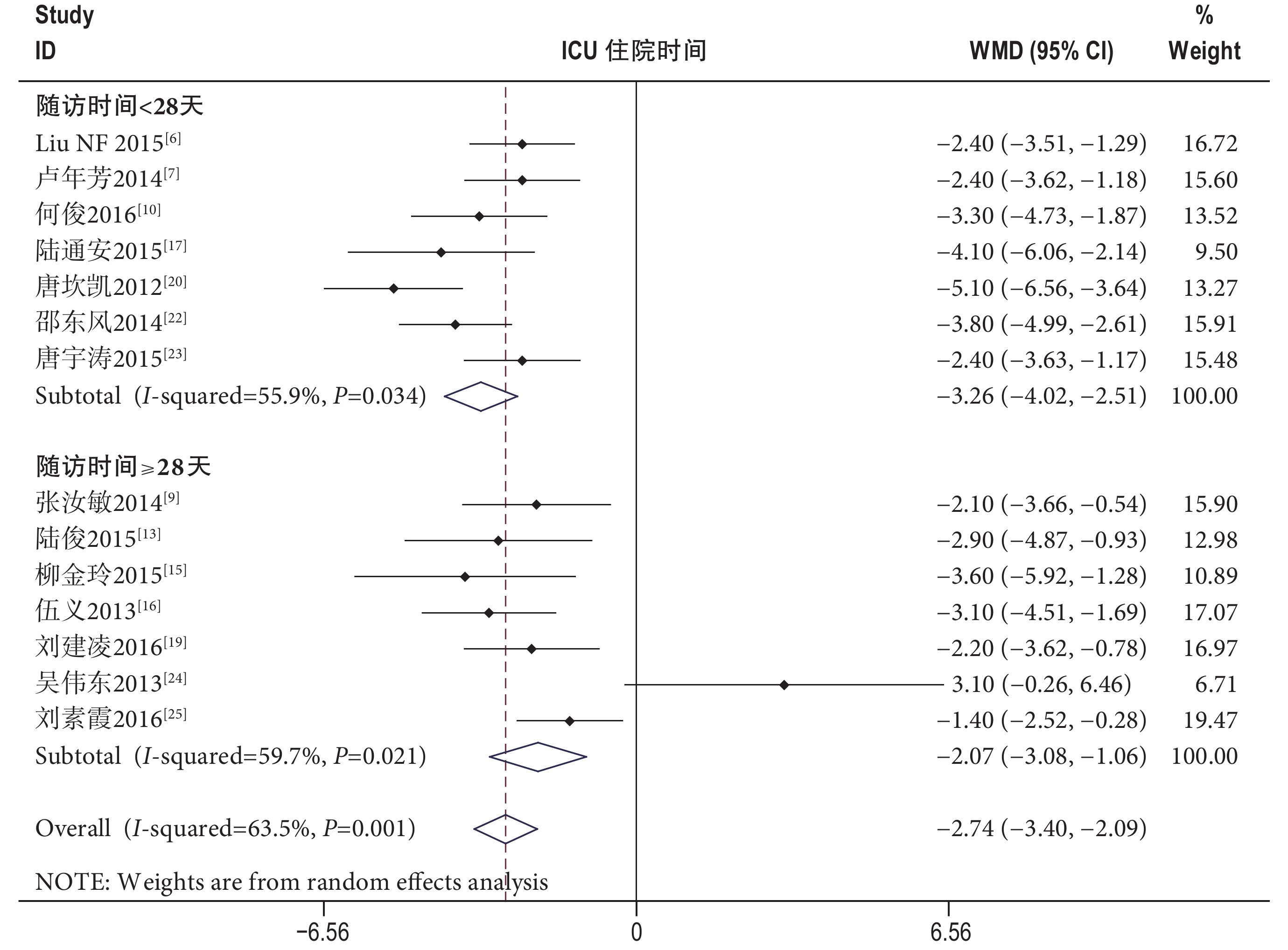

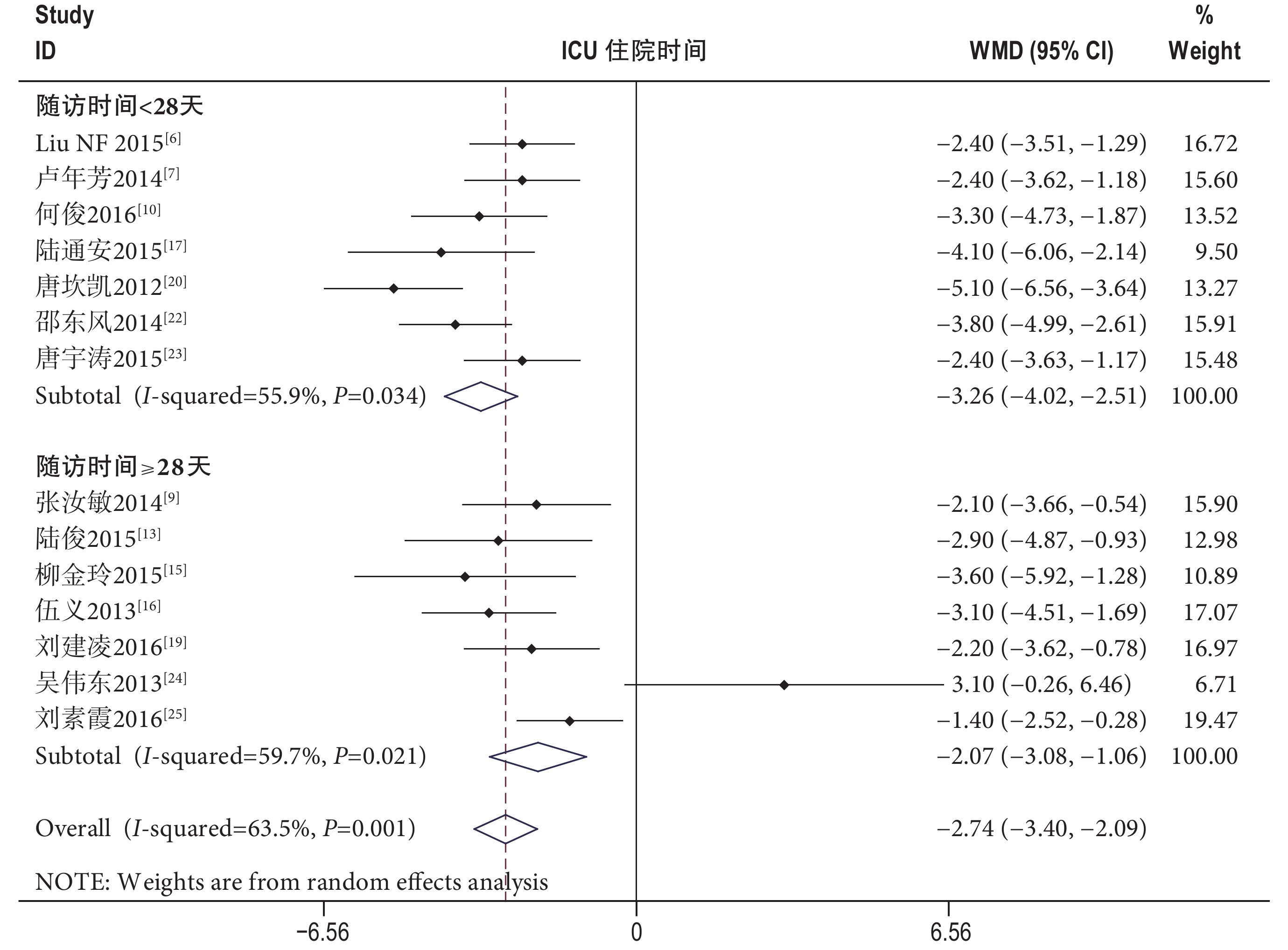

2.3.1 ICU 住院時間 共納入 14 個 RCT[6, 7, 9, 10, 13, 15-17, 19, 20, 22-25]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,PICCO 組 ICU 住院時間明顯短于對照組,其差異有統計學意義[MD=–2.74,95%CI(–3.40,–2.09),P<0.001]。進一步根據隨訪時間進行亞組分析,結果顯示無論隨訪時間<28 天還是≥28 天,PICCO 組 ICU 住院時間均明顯短于對照組[隨訪時間<28 天:MD=–3.26,95%CI(–4.02,–2.51),P<0.001;隨訪時間≥28 天:MD=–2.07,95%CI(–3.08,–1.06),P<0.001](圖 2)。

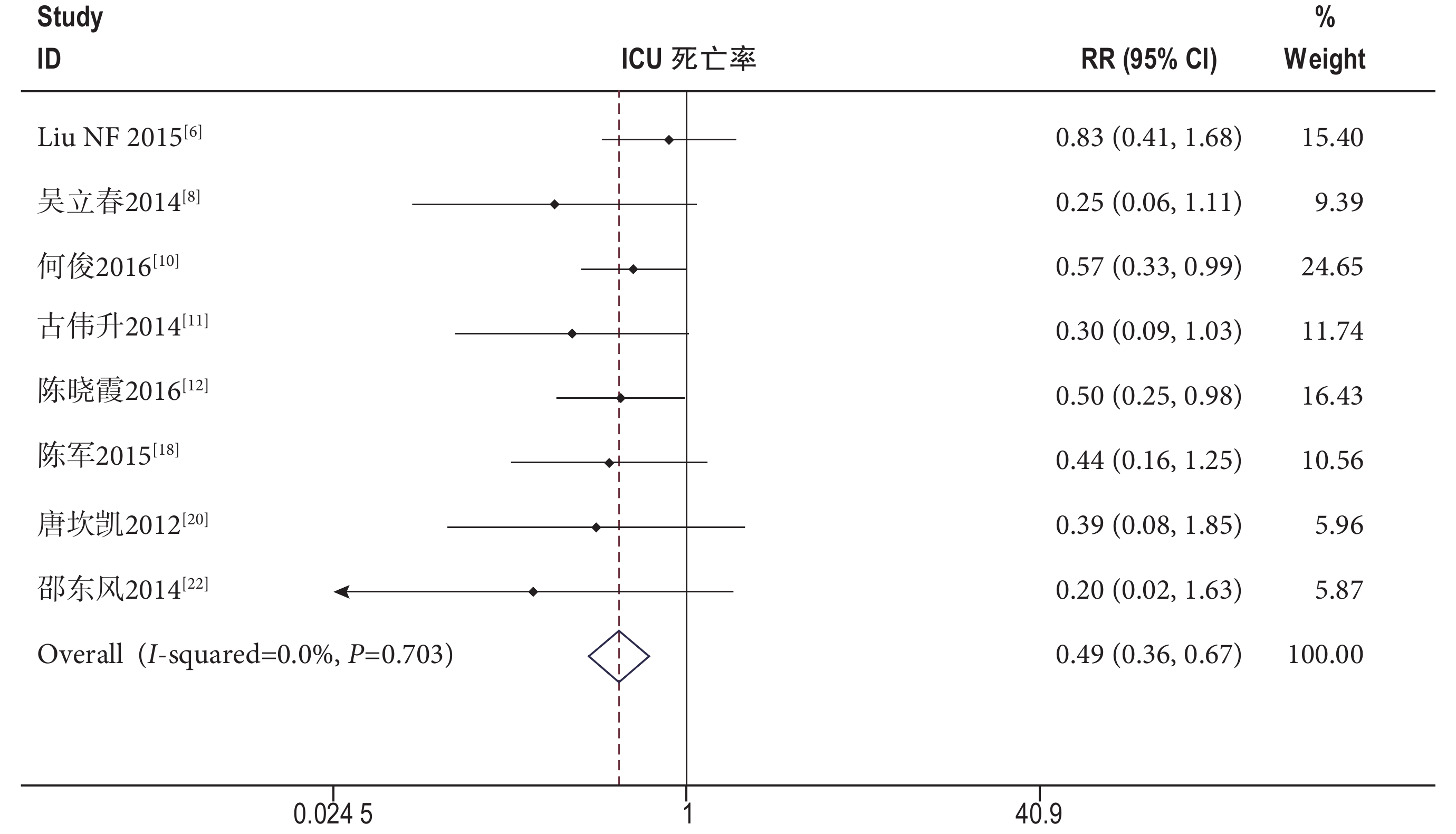

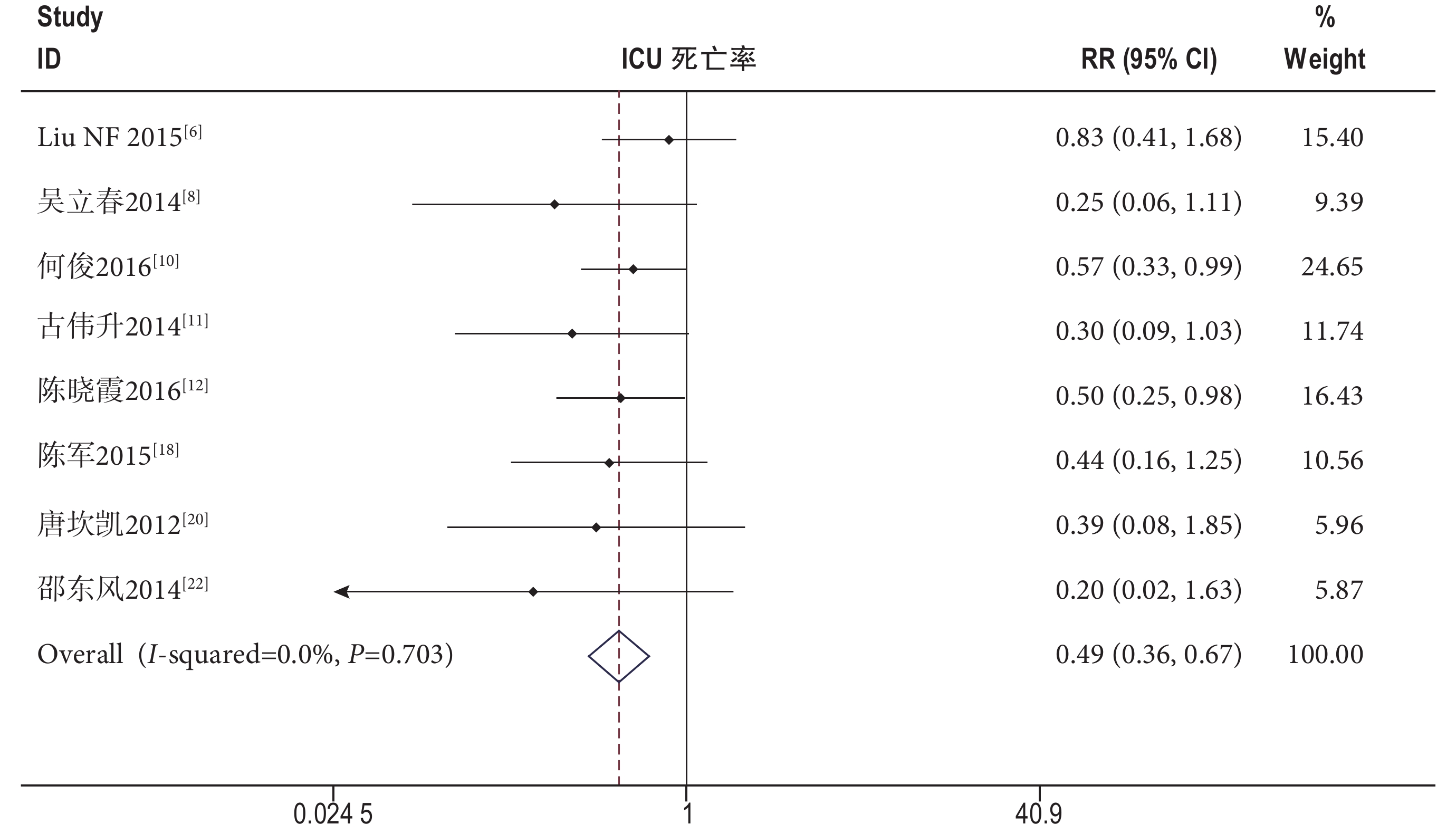

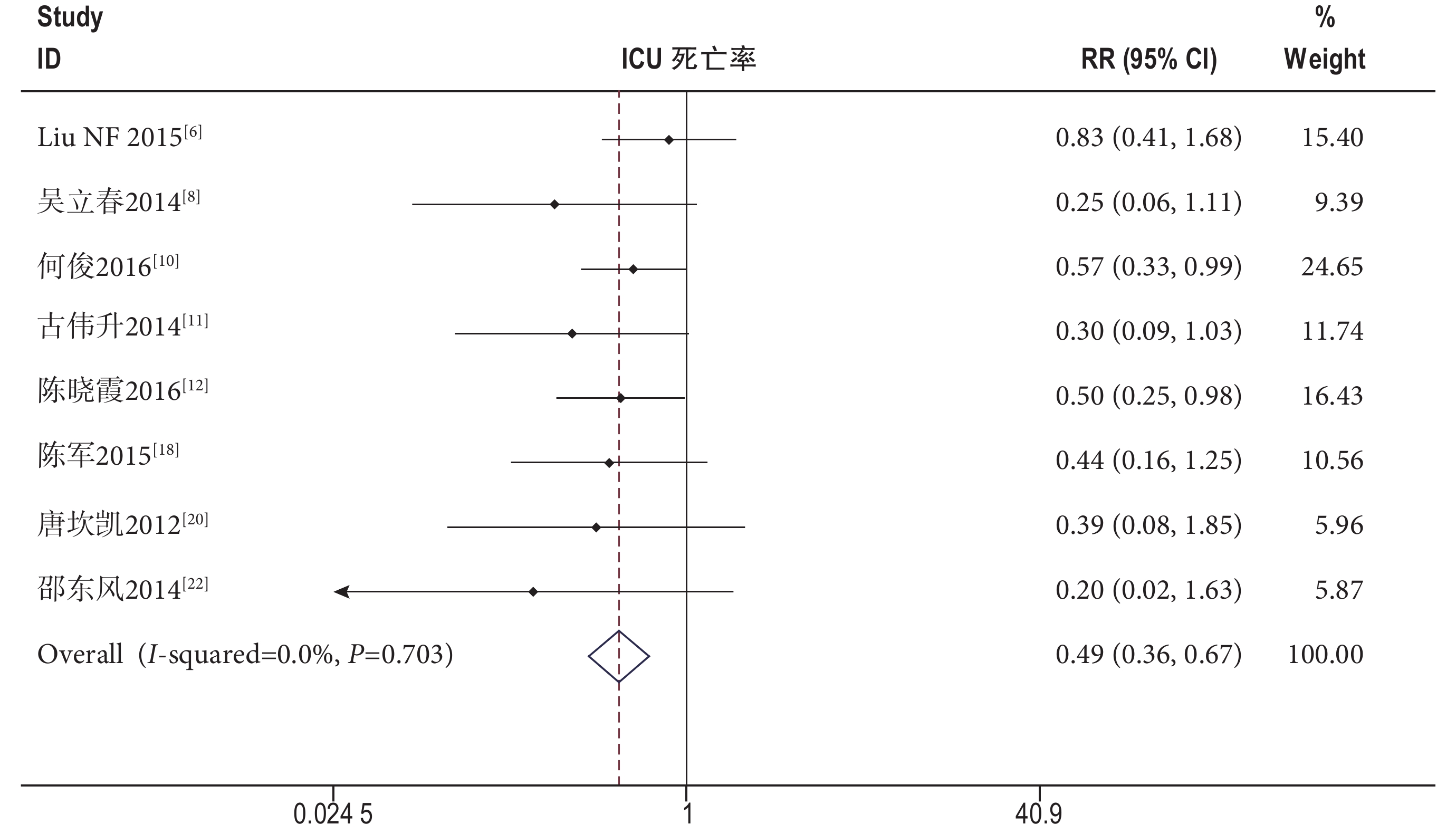

2.3.2 ICU 死亡率 共納入 8 個 RCT[6, 8, 10-12, 18, 20, 22]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,PICCO 組 ICU 死亡率明顯低于對照組,其差異有統計學意義[RR=0.49,95%CI(0.36,0.67),P<0.001](圖 3)。

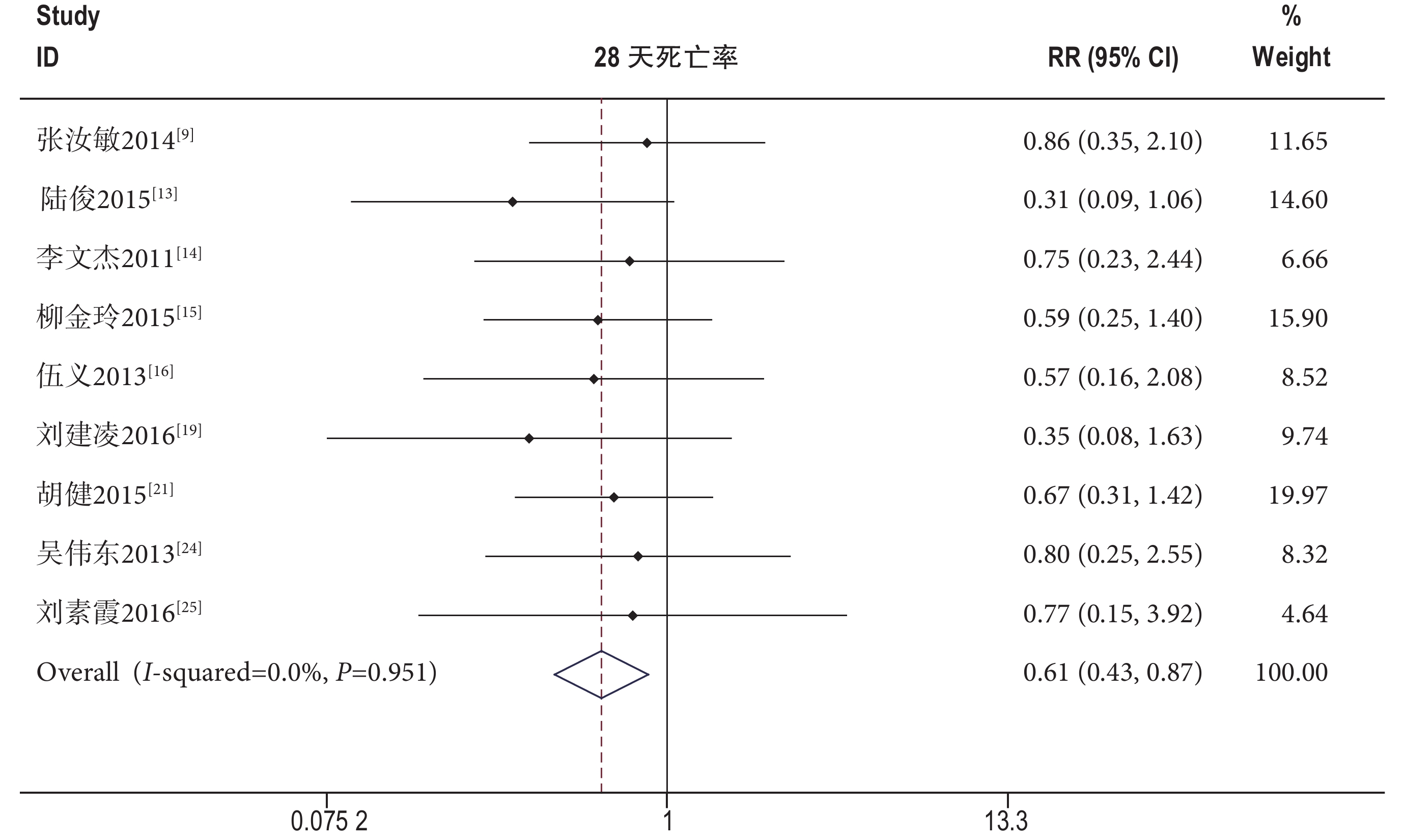

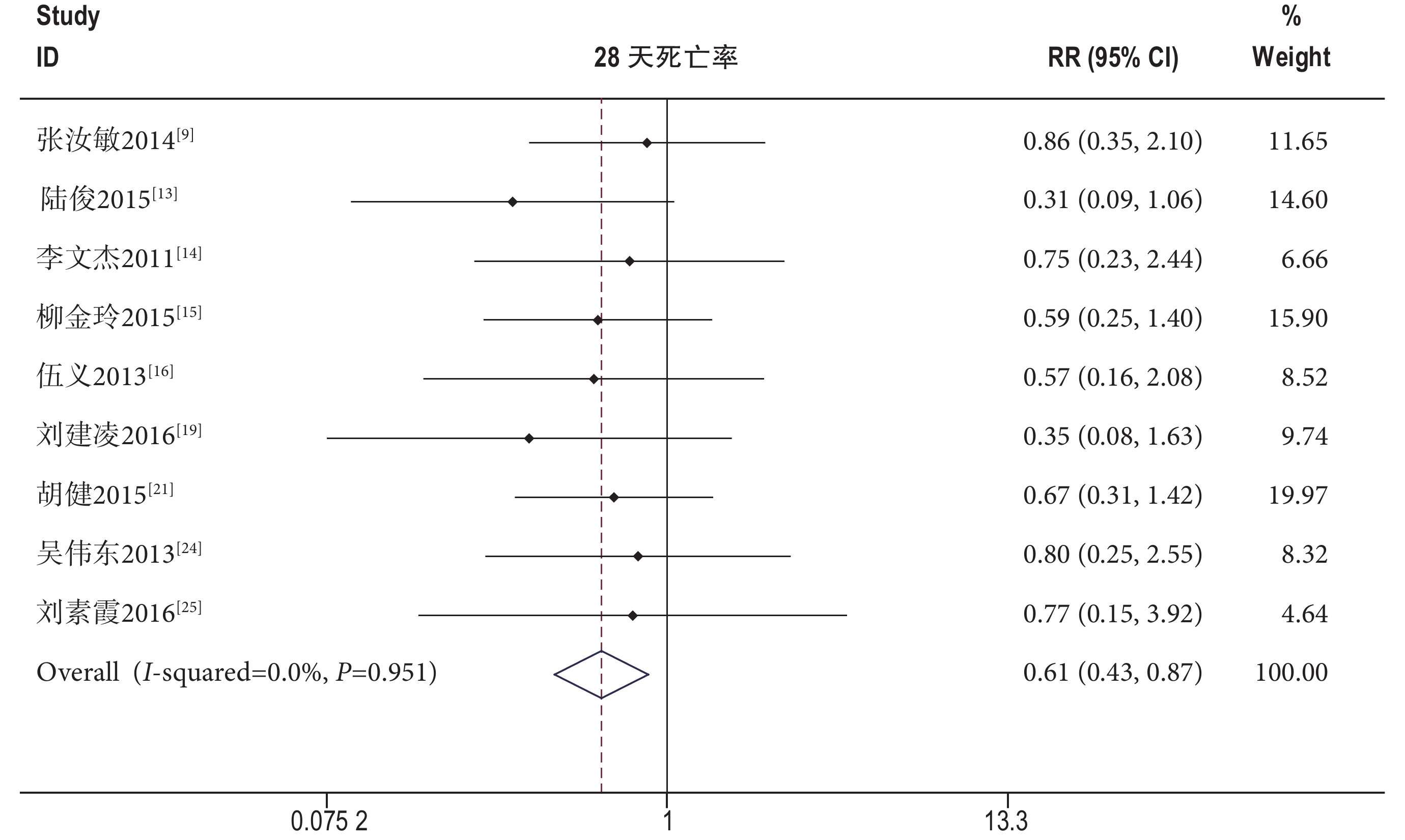

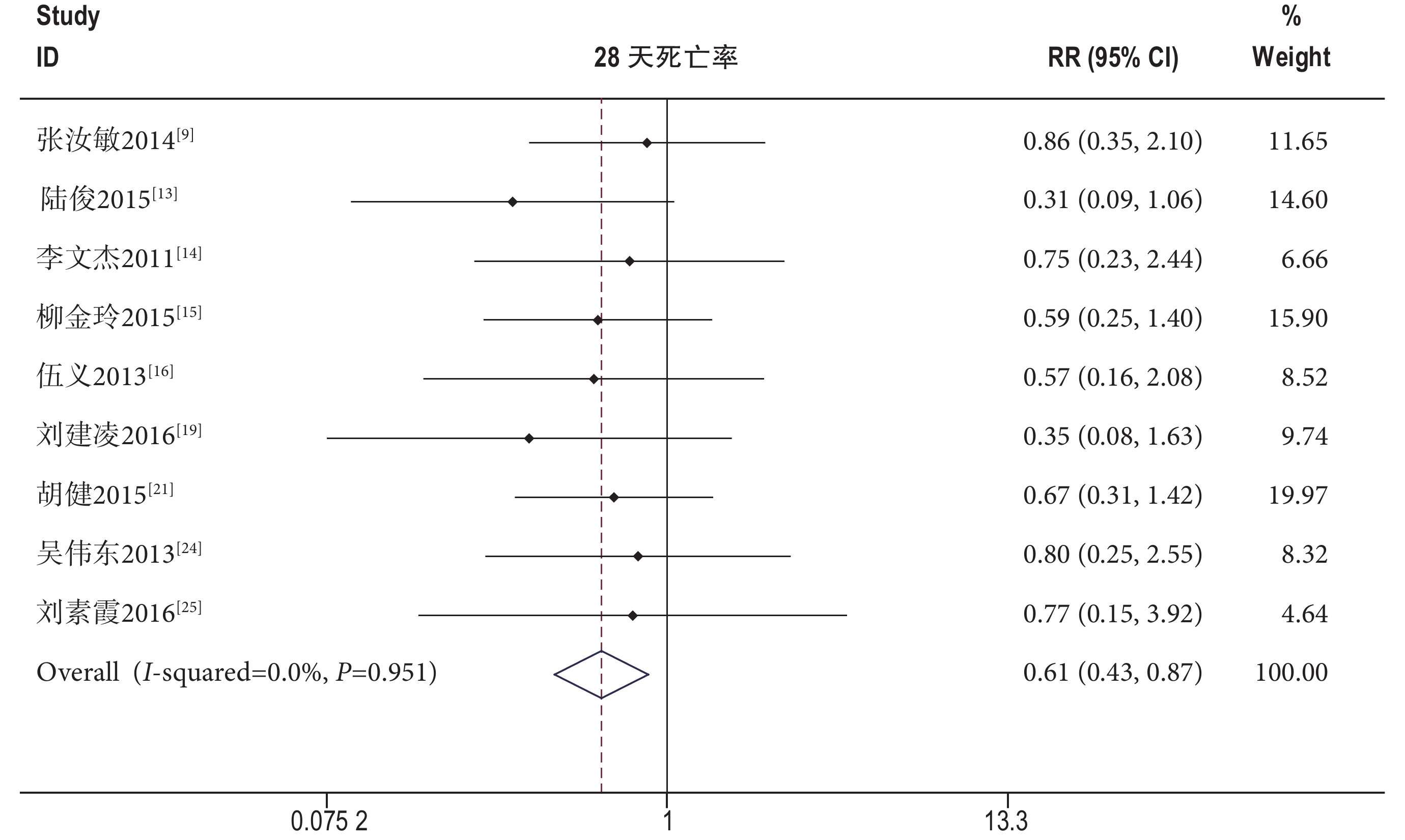

2.3.3 28 天死亡率 共納入 9 個 RCT[9, 13-16, 19, 21, 24, 25]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,PICCO 組 28 天死亡率明顯低于對照組,其差異有統計學意義[RR=0.61,95%CI(0.43,0.87),P=0.006](圖 4)。

圖2

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 住院時間比較的 Meta 分析

圖2

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 住院時間比較的 Meta 分析

圖3

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 死亡率比較的 Meta 分析

圖3

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 死亡率比較的 Meta 分析

圖4

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 28 天死亡率比較的 Meta 分析

圖4

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 28 天死亡率比較的 Meta 分析

2.4 敏感性分析

逐一剔除單個研究后重新進行 Meta 分析,結果仍顯示 PICCO 組優于常規 CVP 監測組,提示 Meta 分析結果穩定。

2.5 發表偏倚

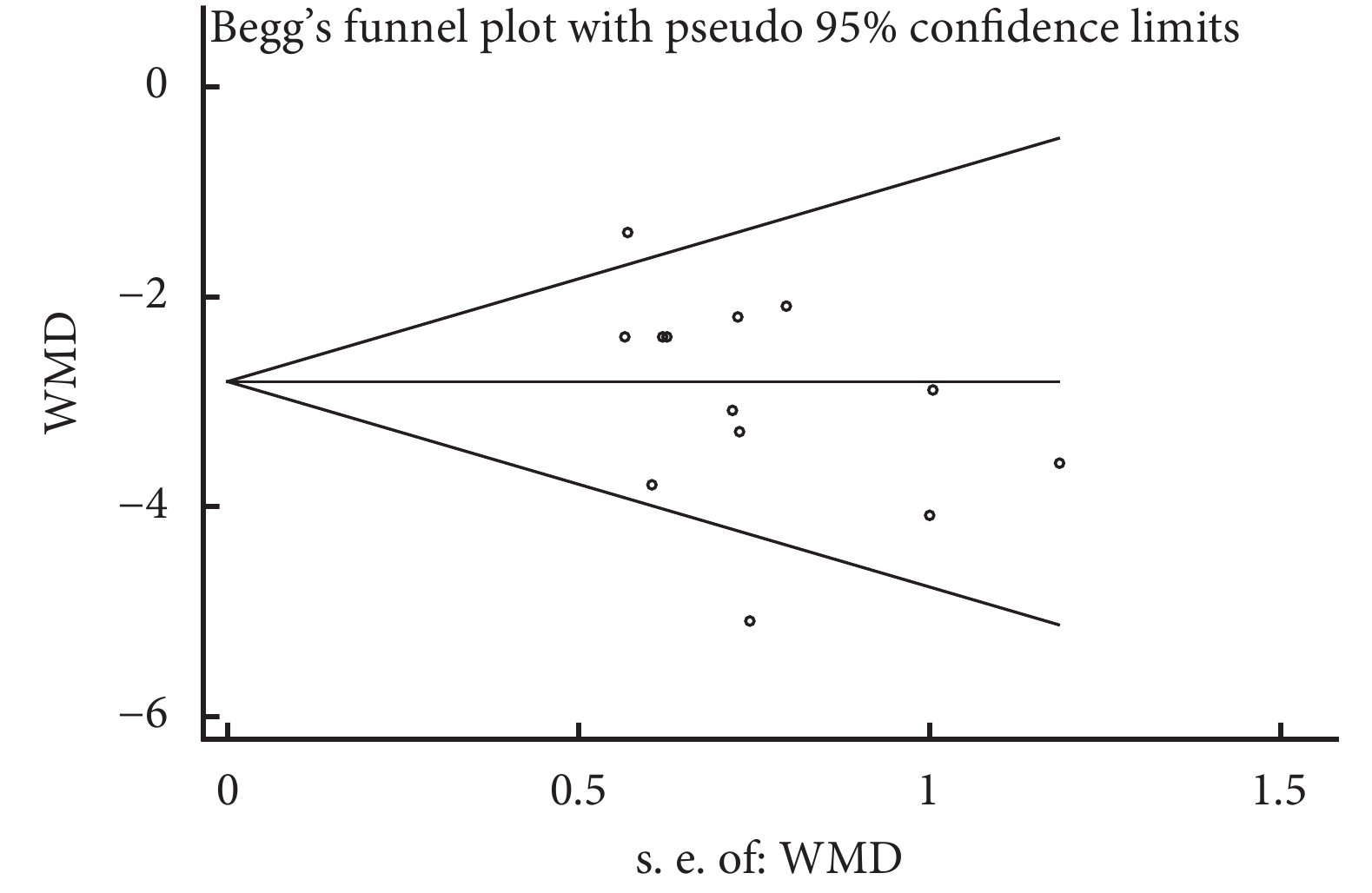

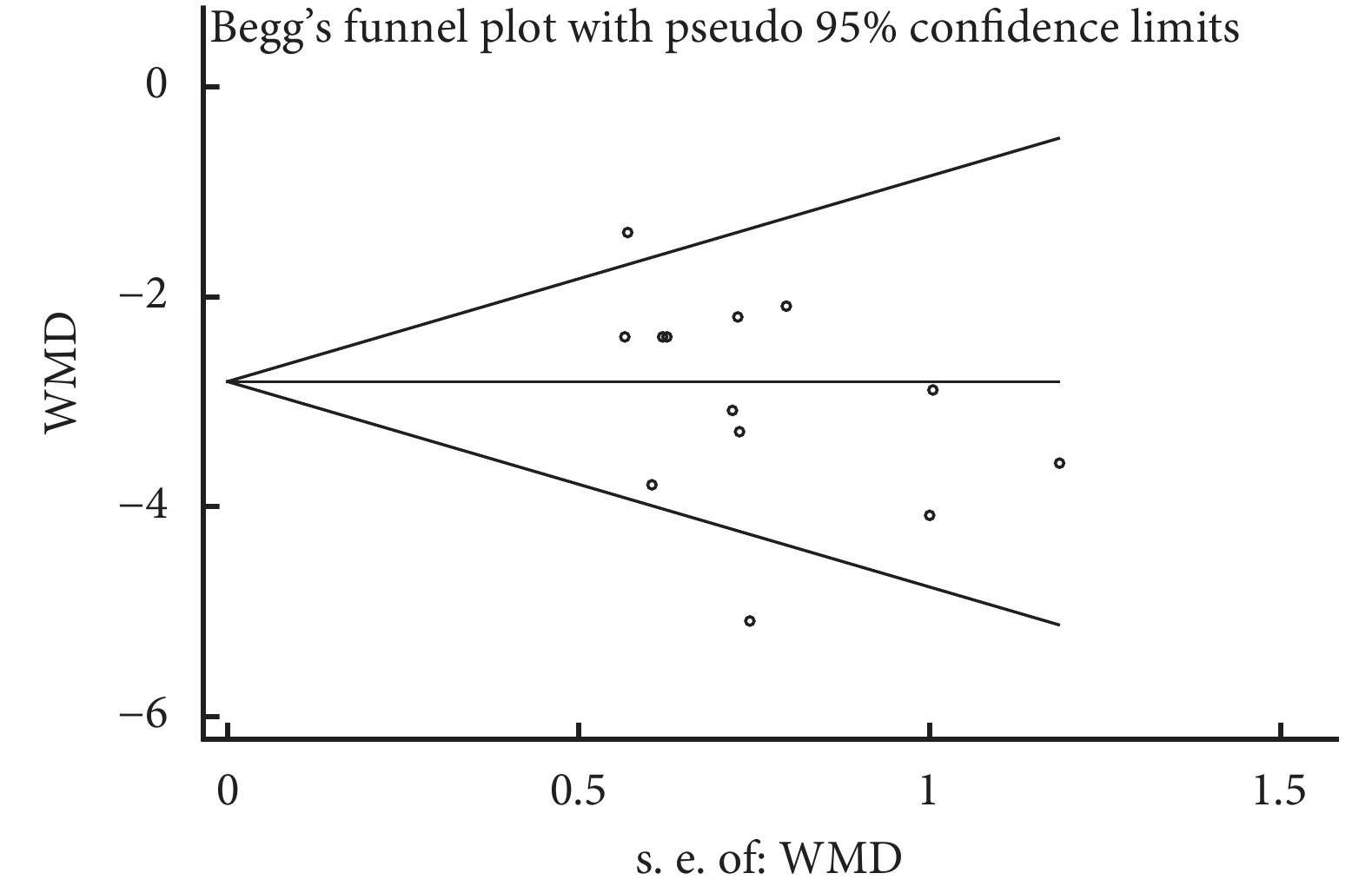

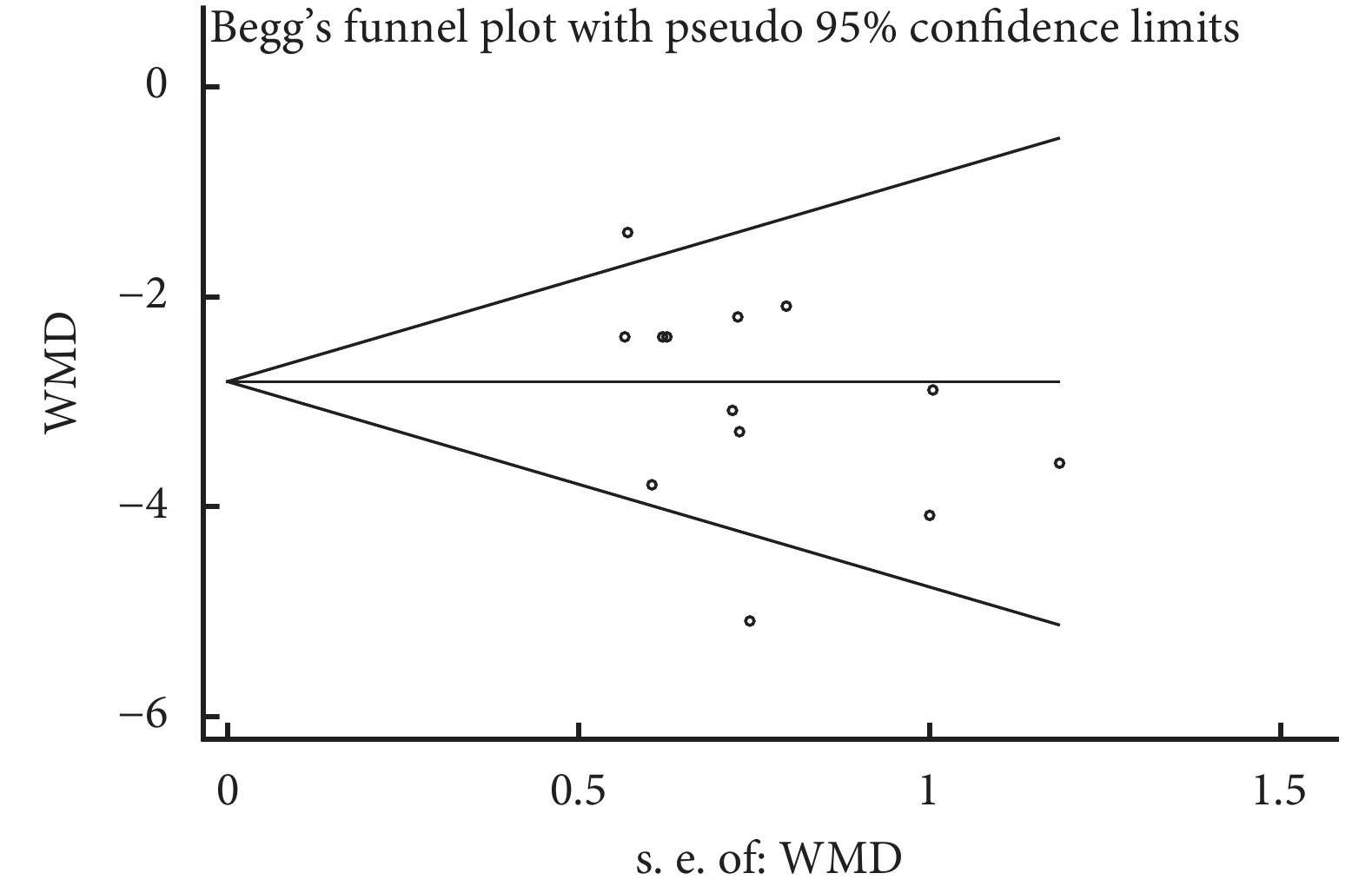

基于 ICU 住院時間進行發表偏倚檢測,漏斗圖顯示納入研究兩側基本對稱(圖 5),Egger’s 檢驗結果 P=0.184,提示納入研究存在發表偏倚的可能性較小。

圖5

基于 ICU 住院時間進行發表偏倚檢測的漏斗圖

圖5

基于 ICU 住院時間進行發表偏倚檢測的漏斗圖

3 討論

自 1991 年膿毒癥概念被首次提出以來,其一直是臨床危急重癥之一[26]。2016 年膿毒癥最新指南將膿毒癥定義為機體對感染的反應失調而導致危及生命的器官功能障礙。由膿毒性休克引起的死亡占院內死亡率的 25%~70%[27, 28]。早期 6 小時內液體復蘇治療是膿毒性休克治療的關鍵措施。Miller 等[29]研究證實早期積極的液體復蘇治療可顯著降低患者的死亡率。2016 年最新指南再次強調早期液體復蘇的重要性,并推薦晶體液作為早期液體復蘇及隨后的血管容量補充的首選液體,不建議使用羥乙基淀粉進行血管內容量擴充。血管活性藥物首選去甲腎上腺素,或加用血管加壓素(最大劑量 0.03 U/min)以降低去甲腎上腺素的使用劑量[1]。若經充分液體負荷及使用血管活性藥物后,患者仍存在持續低灌注,指南建議使用多巴酚丁胺以維持目標平均動脈壓(MAP≥65 mmHg)。與 2012 年指南相比,最新指南已不再推薦早期目標導向治療(EGDT),而是更加強調動態評估液體反應性,如根據患者生理指標、無創及有創監測手段。

與傳統血流動力學監測指標如中心靜脈壓(CVP)、肺動脈嵌頓壓(PAWP)等相比,PICCO 是一項用于危重癥患者血流動力學檢測的新技術,其可通過檢測患者心排出量、血管外肺水指數,全心舒張末容積指數及每搏變異率等指標來指導休克患者的容量管理和液體復蘇治療,其準確性較 CVP 更高,操作較肺動脈導管更簡便安全[30, 31],因此近年來逐漸被臨床醫生認可。

本次系統評價共納入 20 個 RCT,共 1 253 例膿毒性休克患者。Meta 分析結果顯示 PICCO 監測指導下治療顯著縮短了膿毒性休克患者的 ICU 住院時間,降低了患者的 ICU 死亡率和 28 天死亡率,因此 PICCO 監測技術較傳統監測技術更具優勢,可明顯改善患者預后。目前國際上關于 PICCO 監測技術指導膿毒性休克的研究較少,國內研究也多局限于小樣本研究。因此 PICCO 在 ICU 膿毒性休克中的應用價值還需進一步研究。

本系統評價的局限性:① 我們未檢索灰色文獻,可能存在發表偏倚;② 納入的大部分研究未明確提及隨機方法、分配隱藏及盲法,存在一定選擇性偏倚和實施偏倚的可能;③ 納入研究間存在臨床異質性,雖然我們按隨訪時間大于或小于 28 天進行了亞組分析,但仍存在難以解釋的異質性,提示未來仍需要規范臨床試驗的結局指標和隨訪時間,以準確評價 PICCO 的臨床價值。

綜上所述,當前證據顯示,PICCO 監測技術指導膿毒性休克治療可明顯改善患者的預后。受納入研究數量和質量的限制,上述結論仍需開展更多高質量研究予以驗證。

2016 年由美國重癥醫學會(SCCM)和歐洲重癥醫學會(ESICM)聯合發布的膿毒癥 3.0 定義中將膿毒癥定義為機體對感染的反應失調而導致危及生命的器官功能障礙。膿毒性休克是膿毒癥的一種形式,其明顯循環和細胞代謝異常顯著增加了患者的病死率[1]。目前膿毒性休克已成為重癥監護病房(ICU)患者死亡的主要原因之一,積極有效的液體復蘇是治療關鍵。

脈搏指示連續心排血量(pulse indicating continuous cardiac output,PICCO)監測技術是將脈搏輪廓連續心排血量與經肺熱稀釋心排血量聯合應用的新技術,在監測危重癥患者血流動力學方面具有獨特的優勢[2]。但 PICCO 相比于傳統中心靜脈壓(central venous pressure,CVP)監測下指導膿毒性休克患者治療是否更具優勢,目前尚無定論[3, 4]。為此,我們采用 Meta 分析方法,對 PICCO 指導膿毒性休克患者治療的效果進行綜合評價,以期為其臨床應用提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型 隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)。

1.1.2 研究對象 膿毒性休克需液體復蘇治療的患者。

1.1.3 干預措施 試驗組:采用 PICCO 監測技術指導治療;對照組:采用傳統 CVP 監測技術。

1.1.4 結局指標 ICU 住院時間、ICU 死亡率、28 天死亡率。

1.1.5 排除標準 ① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 資料數據錯誤或不全,聯系作者無果的研究。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索 PubMed、The Cochrane Library、EMbase、Web of Science、CBM、WanFang Data、VIP 和 CNKI 數據庫,檢索時限均為從建庫至 2017 年 2 月。檢索采用 MeSH 主題詞和自由詞相結合的方式進行。英文檢索詞包括:pulse indicated continuous cardiac output、PICCO、septic shock、random 等;中文檢索詞包括:脈搏指示連續心排血量監測技術、膿毒性休克、感染性休克、隨機對照試驗等。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由 2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則討論或經由第三方協助解決。缺乏資料盡量與原作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以最終確定是否納入。采用自制的 Excel 表提取資料,主要提取內容包括:① 納入研究的基本信息,包括文題、第一作者、發表時間等;② 研究設計類型及偏倚風險評價的關鍵要素;③ 試驗組與對照組的基本特征,如例數、年齡等;④ 結局指標和結果測量數據。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由 2 名研究者采用 Cochrane 手冊推薦的 RCT 偏倚風險評估工具[5]評價納入研究的偏倚風險。

1.5 統計分析

采用 Stata 12.0 軟件進行 Meta 分析。二分類變量采用風險比(RR)為效應分析統計量,連續性變量采用均數差(MD)為效應分析統計量,各統計量均給出其點估計值及其 95%CI。納入研究結果間的異質性檢驗采用 χ2 檢驗(檢驗水準設為 α=0.1),同時結合 I2 定量判斷異質性大小。若納入研究結果間不存在統計學異質性,采用固定效應模型進行 Meta 分析;若納入研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行 Meta 分析。本研究根據隨訪時間的不同進行了亞組分析,并通過逐一剔除單個研究進行了敏感性分析。Meta 分析的檢驗水準設為 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

初檢共獲得相關文獻 361 篇,經逐層篩選后,最終納入 20 個 RCT[6-25],均來自中國。該 20 個 RCT 共納入 1 253 例患者。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果 *所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(n=11)、The Cochrane Library(n=14)、EMbase(n=12)、Web of Science(n=24)、CBM(n=70)、WanFang Data(n=105)、CNKI(n=89)、VIP(n=36)

圖1

文獻篩選流程及結果 *所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(n=11)、The Cochrane Library(n=14)、EMbase(n=12)、Web of Science(n=24)、CBM(n=70)、WanFang Data(n=105)、CNKI(n=89)、VIP(n=36)

2.2 納入研究的基本特征和偏倚風險評價結果

2.3 Meta 分析結果

2.3.1 ICU 住院時間 共納入 14 個 RCT[6, 7, 9, 10, 13, 15-17, 19, 20, 22-25]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,PICCO 組 ICU 住院時間明顯短于對照組,其差異有統計學意義[MD=–2.74,95%CI(–3.40,–2.09),P<0.001]。進一步根據隨訪時間進行亞組分析,結果顯示無論隨訪時間<28 天還是≥28 天,PICCO 組 ICU 住院時間均明顯短于對照組[隨訪時間<28 天:MD=–3.26,95%CI(–4.02,–2.51),P<0.001;隨訪時間≥28 天:MD=–2.07,95%CI(–3.08,–1.06),P<0.001](圖 2)。

2.3.2 ICU 死亡率 共納入 8 個 RCT[6, 8, 10-12, 18, 20, 22]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,PICCO 組 ICU 死亡率明顯低于對照組,其差異有統計學意義[RR=0.49,95%CI(0.36,0.67),P<0.001](圖 3)。

2.3.3 28 天死亡率 共納入 9 個 RCT[9, 13-16, 19, 21, 24, 25]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,PICCO 組 28 天死亡率明顯低于對照組,其差異有統計學意義[RR=0.61,95%CI(0.43,0.87),P=0.006](圖 4)。

圖2

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 住院時間比較的 Meta 分析

圖2

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 住院時間比較的 Meta 分析

圖3

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 死亡率比較的 Meta 分析

圖3

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 ICU 死亡率比較的 Meta 分析

圖4

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 28 天死亡率比較的 Meta 分析

圖4

PICCO 監測與常規監測指導治療膿毒性休克患者 28 天死亡率比較的 Meta 分析

2.4 敏感性分析

逐一剔除單個研究后重新進行 Meta 分析,結果仍顯示 PICCO 組優于常規 CVP 監測組,提示 Meta 分析結果穩定。

2.5 發表偏倚

基于 ICU 住院時間進行發表偏倚檢測,漏斗圖顯示納入研究兩側基本對稱(圖 5),Egger’s 檢驗結果 P=0.184,提示納入研究存在發表偏倚的可能性較小。

圖5

基于 ICU 住院時間進行發表偏倚檢測的漏斗圖

圖5

基于 ICU 住院時間進行發表偏倚檢測的漏斗圖

3 討論

自 1991 年膿毒癥概念被首次提出以來,其一直是臨床危急重癥之一[26]。2016 年膿毒癥最新指南將膿毒癥定義為機體對感染的反應失調而導致危及生命的器官功能障礙。由膿毒性休克引起的死亡占院內死亡率的 25%~70%[27, 28]。早期 6 小時內液體復蘇治療是膿毒性休克治療的關鍵措施。Miller 等[29]研究證實早期積極的液體復蘇治療可顯著降低患者的死亡率。2016 年最新指南再次強調早期液體復蘇的重要性,并推薦晶體液作為早期液體復蘇及隨后的血管容量補充的首選液體,不建議使用羥乙基淀粉進行血管內容量擴充。血管活性藥物首選去甲腎上腺素,或加用血管加壓素(最大劑量 0.03 U/min)以降低去甲腎上腺素的使用劑量[1]。若經充分液體負荷及使用血管活性藥物后,患者仍存在持續低灌注,指南建議使用多巴酚丁胺以維持目標平均動脈壓(MAP≥65 mmHg)。與 2012 年指南相比,最新指南已不再推薦早期目標導向治療(EGDT),而是更加強調動態評估液體反應性,如根據患者生理指標、無創及有創監測手段。

與傳統血流動力學監測指標如中心靜脈壓(CVP)、肺動脈嵌頓壓(PAWP)等相比,PICCO 是一項用于危重癥患者血流動力學檢測的新技術,其可通過檢測患者心排出量、血管外肺水指數,全心舒張末容積指數及每搏變異率等指標來指導休克患者的容量管理和液體復蘇治療,其準確性較 CVP 更高,操作較肺動脈導管更簡便安全[30, 31],因此近年來逐漸被臨床醫生認可。

本次系統評價共納入 20 個 RCT,共 1 253 例膿毒性休克患者。Meta 分析結果顯示 PICCO 監測指導下治療顯著縮短了膿毒性休克患者的 ICU 住院時間,降低了患者的 ICU 死亡率和 28 天死亡率,因此 PICCO 監測技術較傳統監測技術更具優勢,可明顯改善患者預后。目前國際上關于 PICCO 監測技術指導膿毒性休克的研究較少,國內研究也多局限于小樣本研究。因此 PICCO 在 ICU 膿毒性休克中的應用價值還需進一步研究。

本系統評價的局限性:① 我們未檢索灰色文獻,可能存在發表偏倚;② 納入的大部分研究未明確提及隨機方法、分配隱藏及盲法,存在一定選擇性偏倚和實施偏倚的可能;③ 納入研究間存在臨床異質性,雖然我們按隨訪時間大于或小于 28 天進行了亞組分析,但仍存在難以解釋的異質性,提示未來仍需要規范臨床試驗的結局指標和隨訪時間,以準確評價 PICCO 的臨床價值。

綜上所述,當前證據顯示,PICCO 監測技術指導膿毒性休克治療可明顯改善患者的預后。受納入研究數量和質量的限制,上述結論仍需開展更多高質量研究予以驗證。