引用本文: 郭汝松, 黃帆, 趙思怡, 范志勇, 盧曉波, 吳山. 正骨聯合針灸治療頸性眩暈有效性和安全性的系統評價. 中國循證醫學雜志, 2017, 17(12): 1428-1436. doi: 10.7507/1672-2531.201703110 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

頸性眩暈(cevrical veirtgo,CV)是指椎動脈的顱外段受頸部病變的影響而致血流障礙的眩暈綜合征[1],近年來其發病呈年輕化趨勢。自 1955 年 Ryan 和 Cope 提出頸性眩暈的概念以來[2],其發病機制尚未明確,目前主要有頸椎本體覺障礙、椎動脈扭轉型眩暈、植物神經功能紊亂及頸椎創傷后眩暈等假說[3]。由于其發病機制不清楚導致目前治療方法多樣,其中以傳統保守治療為主的手法治療、牽引、針灸、口服抗眩暈藥物等方法居多[3],但其有效率和安全性值得商榷。

《醫宗金鑒》指出:“手法者,誠正骨之首務哉”[4]。在我國,正骨是中醫傷科傳統治療方法,已廣泛應用于脊椎疾病的臨床治療。正骨手法通過調節病變節段的相對位置,調整頸椎整體空間排列,以期解除或減輕對椎動脈及交感神經的壓迫[5],故正骨治療后癥狀、體征改善明顯。目前針灸治療頸性眩暈方式多樣,主要原理都是改善頸椎部受壓迫的椎動脈的供血,使大腦后循環障礙得以改善,以達到治療眩暈的目的[6]。若采用正骨聯合針灸治療頸性眩暈,正骨治療調整頸椎排列,針灸改善椎動脈供血,兩組結合的臨床療效可能優于單用針灸或單純正骨。但目前尚無相關系統評價結果予以證實。故本文采用 Meta 分析方法,系統評價正骨聯合針灸治療頸性眩暈的有效性和安全性,以期為將來的研究和臨床實踐提供依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型 隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)。

1.1.2 研究對象 符合椎動脈型頸椎病的西醫診斷標準[7],同時符合《中醫病證診斷療效標準》中頸椎病或 CV 診斷標準[8]。

1.1.3 干預措施 對照組給予針灸治療(分為電針、針刺)或正骨(包括正骨、整脊、手法復位推拿)治療;試驗組采用正骨聯合針灸治療。針灸選穴、實施手法、留針時間不限,正骨或整脊派別不限。其他干預措施在兩組間一致。

1.1.4 結局指標 主要結局指標為臨床總體療效[8]:分為臨床痊愈(臨床癥狀和體征消失,頸部功能恢復正常)、顯效(臨床癥狀和體征大部分消失或減輕,頸部功能恢復正常,僅在勞累或天氣變化有輕微癥狀,不影響日常生活)、有效(臨床癥狀和體征與治療前對比減弱,但仍遺留部分癥狀和體征或功能障礙)、無效(治療前后癥狀和體征無改善或加重)。總有效=臨床痊愈+顯效+有效。次要結局指標為:頸性眩暈癥狀與功能評估[9];椎動脈(VA)與基底動脈(BA)平均流速(Vm)。

1.1.5 排除標準 ① 非中、英文文獻;② 頸性眩暈機制研究;③ 診斷標準不符或無相關結局指標的文獻;④ 重復報告或數據無法提取合并的文獻;⑤ 以頸源性頸椎病、腰椎間盤突出、骶髂關節紊亂等頸腰骶椎病變為主要對象的臨床研究文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索 PubMed、CNKI、VIP、CBM 和 WanFang Data 數據庫,搜集正骨聯合針灸治療頸性眩暈相關的 RCT,檢索時限從建庫至 2017 年 2 月 15 日。采用主題詞與自由詞相結合的方式進行檢索,檢索策略經過多次預檢索后確定。同時輔以灰色文獻檢索,即與本領域專家及通信作者聯系獲得上述檢索未能獲取的重要信息;手工檢索相關期刊和書籍;追溯納入研究的參考文獻,以補充獲取相關文獻。英文檢索詞包括:cevrical veirtgo、bone setting、acupuncture、random 等;中文檢索詞包括:頸性眩暈、正骨、針灸、隨機等。以 PubMed 為例,其檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選、資料提取與納入研究的偏倚風險評價

由 2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料,如遇分歧,則由第 3 名研究者參與討論并協商解決。以自制的資料提取表提取資料,資料提取主要內容包括:① 納入研究的基本信息:第一作者、發表時間、樣本數;② 干預措施:手法名稱、類型、療程和具體手法作用部位;③ 結局指標:臨床總體療效、頸性眩暈癥狀與功能評估、血液流變學的檢測和不良反應情況;④ 偏倚風險評價的關鍵要素等。

納入研究的偏倚風險采用 Cochrane 手冊 5.1.0[10]針對 RCT 的偏倚風險評估工具進行評價,主要條目包括:① 具體隨機分配方法;② 分配隱藏的實施;③ 盲法的實施;④ 結果數據的完整性,如有失訪或退出,是否采用意向治療分析(ITT 分析);⑤ 選擇性報告;⑥ 其他偏倚。每個條目依據納入研究具體情況采用“低風險”、“高風險”、“不清楚”進行評價。

1.4 統計分析

采用 RevMan 5.3 軟件進行 Meta 分析。二分類資料采用風險比(RR)為療效分析統計量,并給出 95% 可信區間(CI);連續性變量采用均數差(MD)及其 95%CI 表示。當 P≥0.01,I2≤50%,采用固定效應模型進行 Meta 分析;反之,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行 Meta 分析。明顯的臨床異質性采用亞組分析。納入研究結果若存在明顯臨床異質性時,僅采用描述性分析,并慎重解釋研究結果。研究個數≥10 個時采用漏斗圖分析是否存在發表偏倚,如漏斗圖難以判斷時采用 Stata 軟件中的 Egger 檢驗分析。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

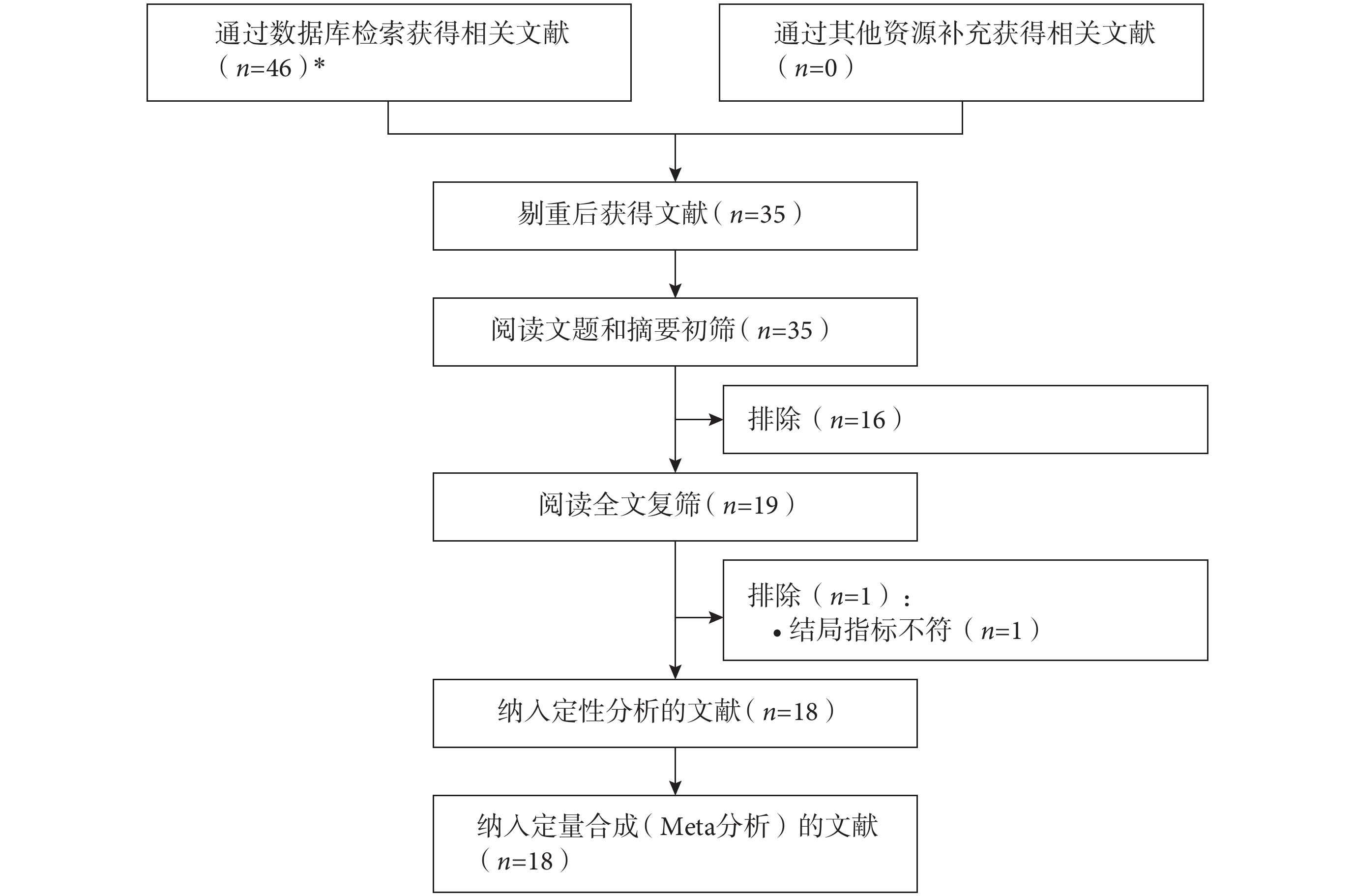

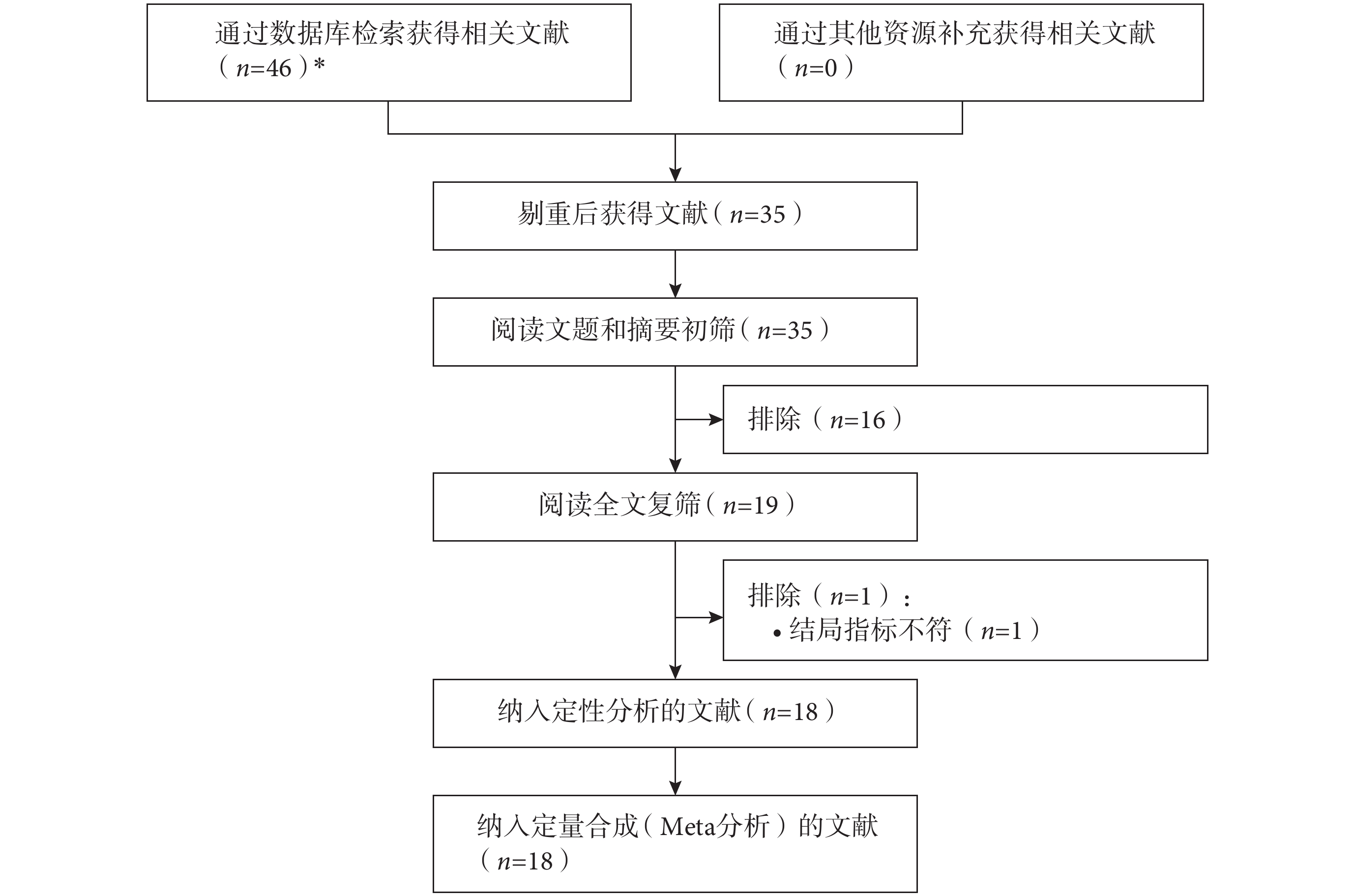

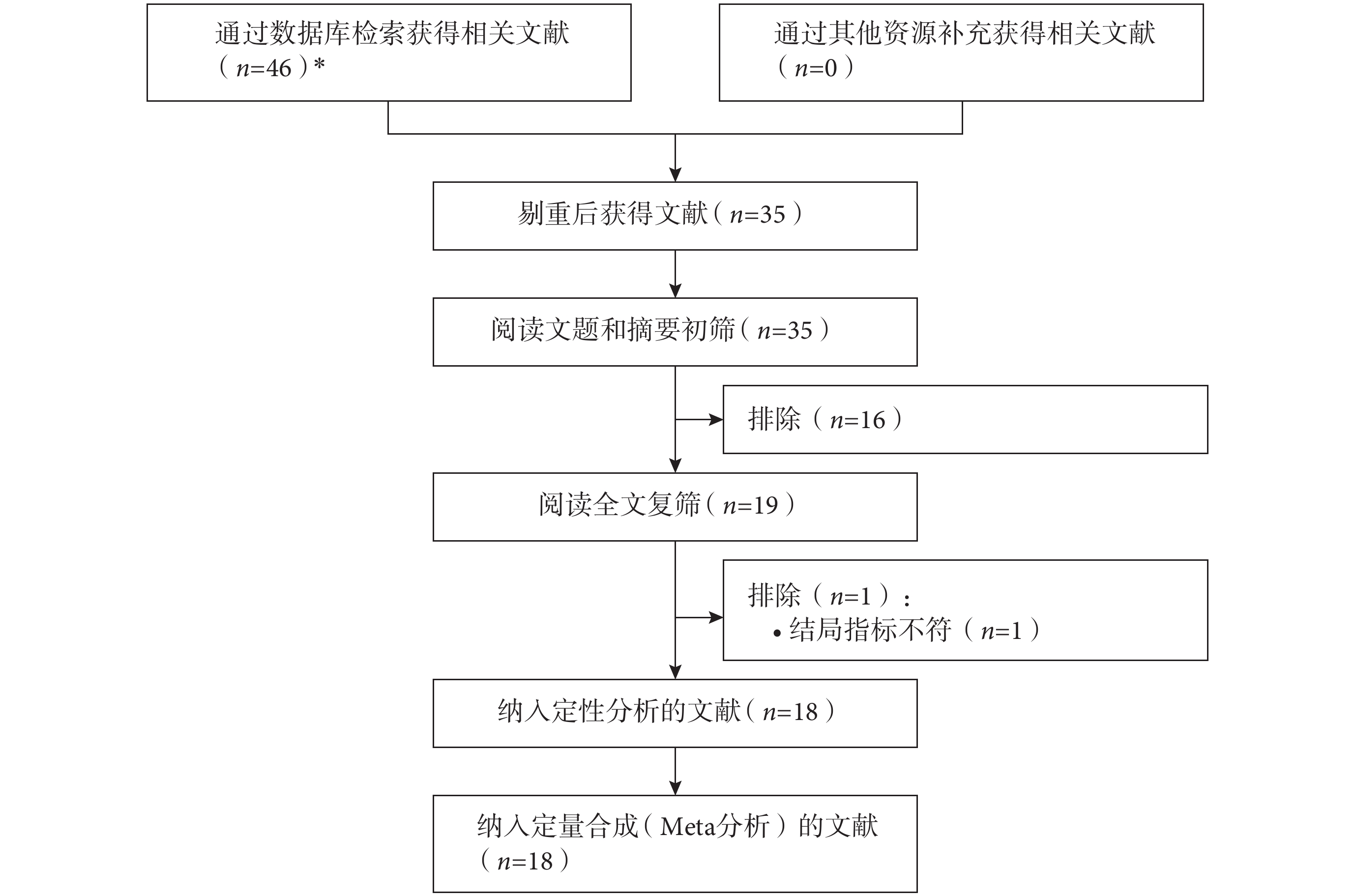

初檢共獲得相關文獻 46 篇,經逐層篩選后,最終納入 18 個 RCT[11-28],包括 1 915 例患者。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

2.2 納入研究的基本特征

見表 1。

2.3 納入研究的偏倚風險評價結果

結果見表 2。

2.4 Meta 分析

2.4.1 正骨聯合針灸與單純針灸比較

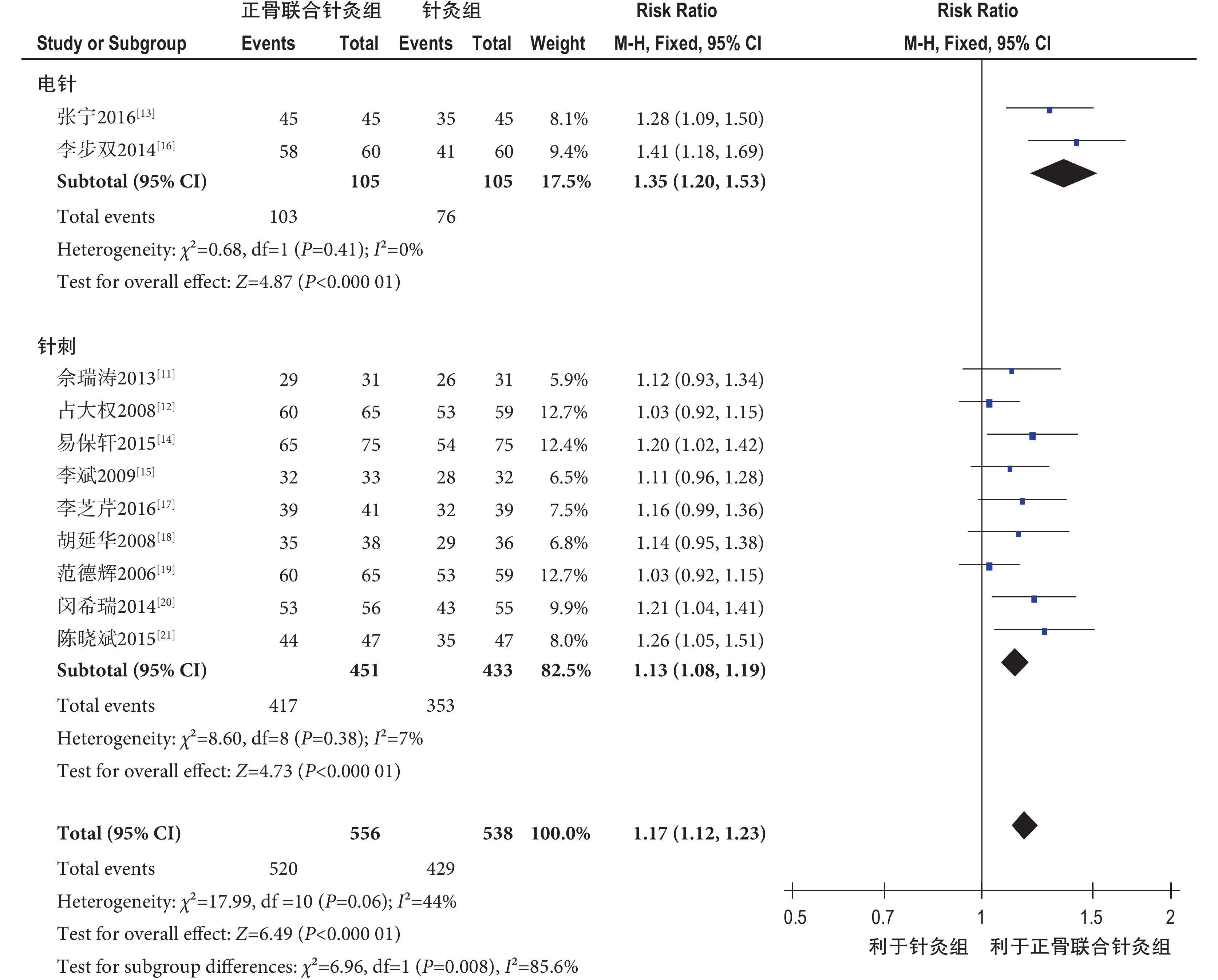

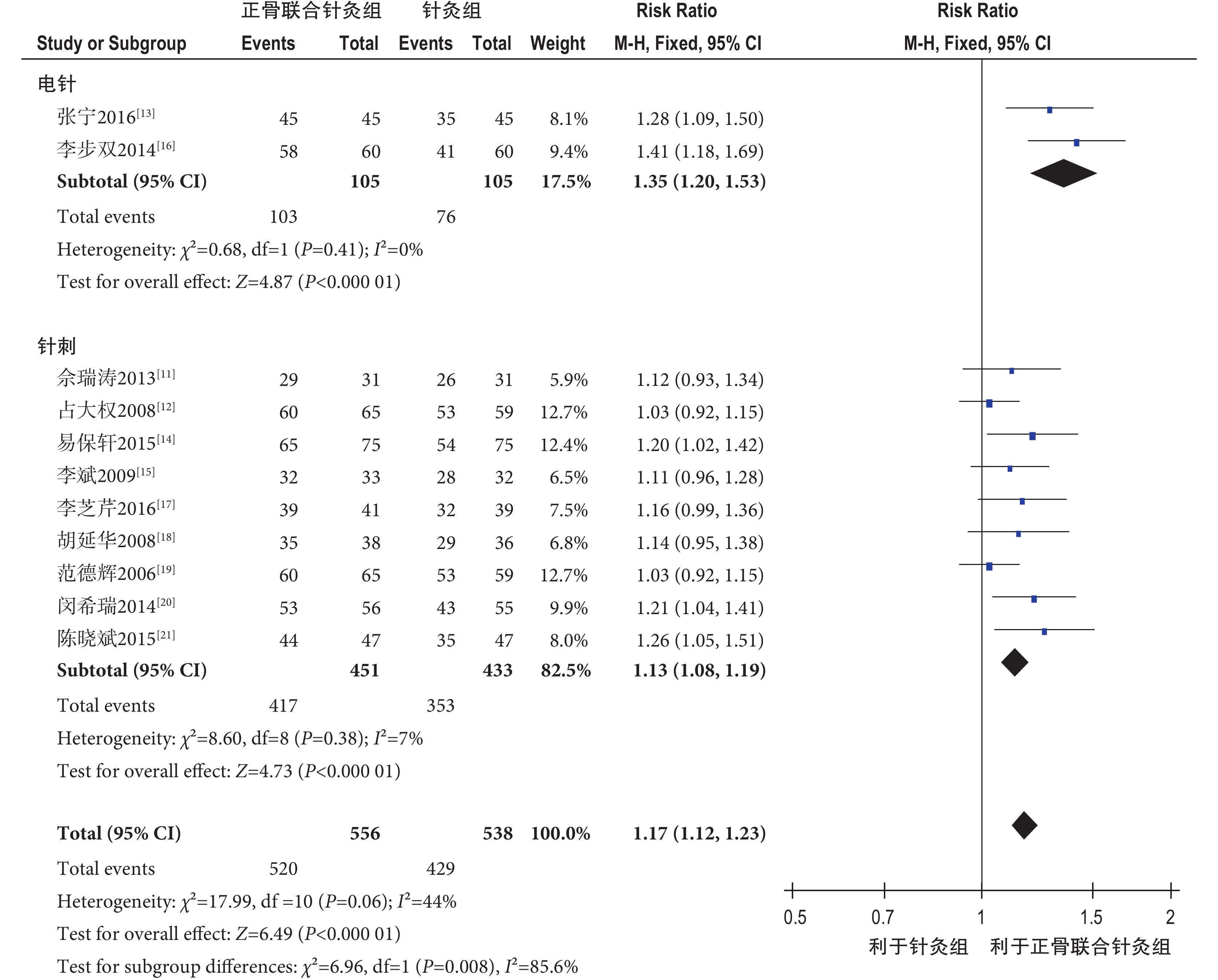

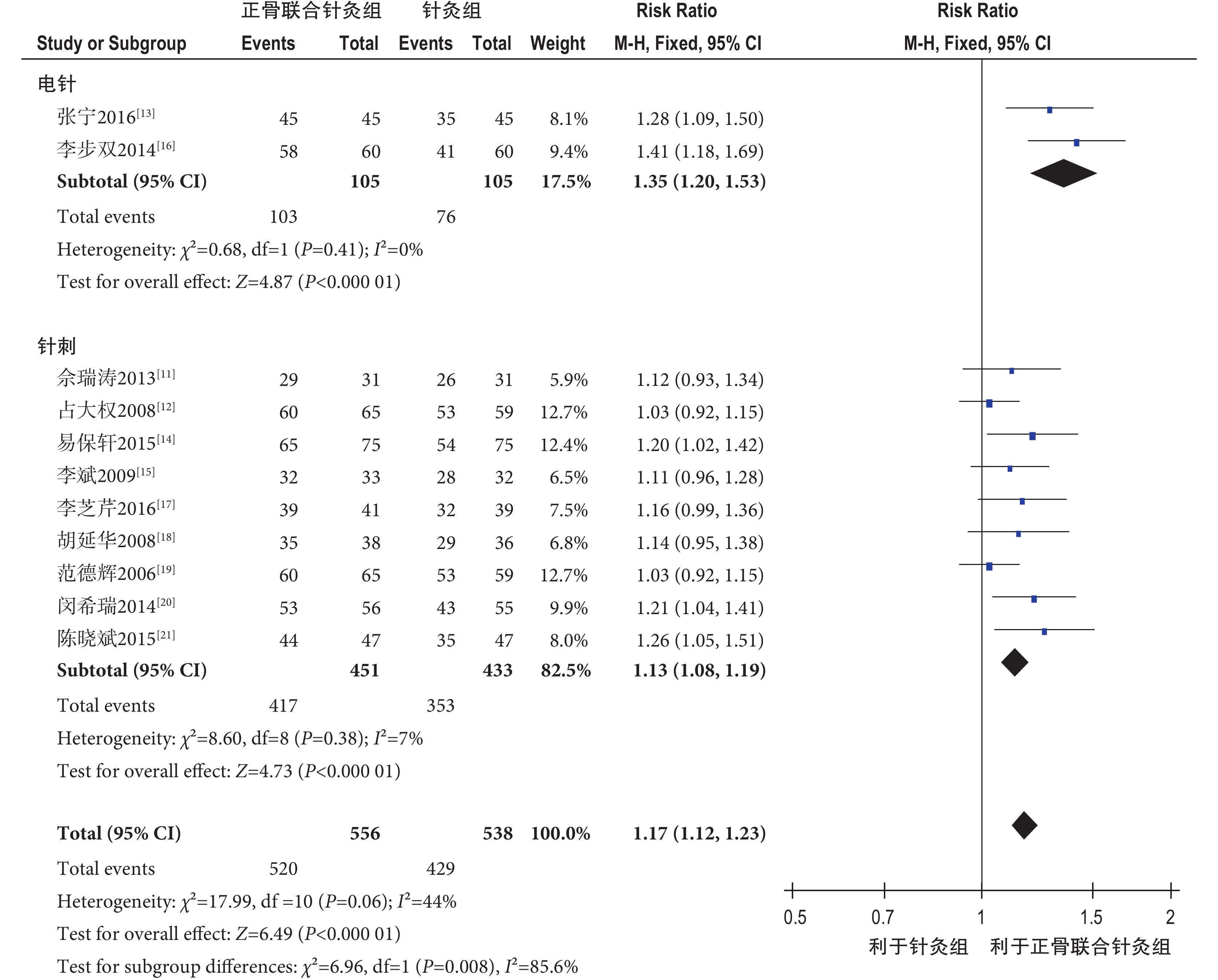

2.4.1.1 有效率 共納入 11 個研究[11-21]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組有效率差異有統計學意義[RR=1.17,95%CI(1.12,1.23),P<0.000 01],提示正骨聯合針灸的有效率高于單純針灸治療。進一步亞組分析結果顯示,無論電針還是針刺,正骨聯合針灸組的有效率均優于對照組[RR電針=1.35,95%CI(1.20,1.53),P<0.000 01;RR針刺=1.13,95%CI(1.08,1.19),P<0.000 01](圖 2)。

圖2

正骨聯合針灸與單純針灸治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

圖2

正骨聯合針灸與單純針灸治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

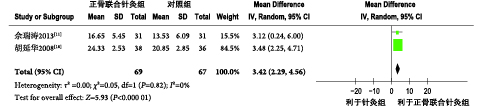

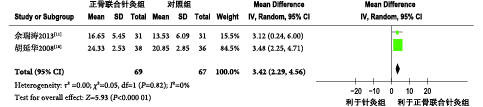

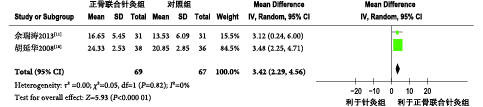

2.4.1.2 頸性眩暈癥狀與功能評估 共納入 2 個研究[11, 18]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,正骨聯合針灸優于單純針灸[MD=3.42,95%CI(2.29,4.56),P<0.000 01](圖 3)。

圖3

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

圖3

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

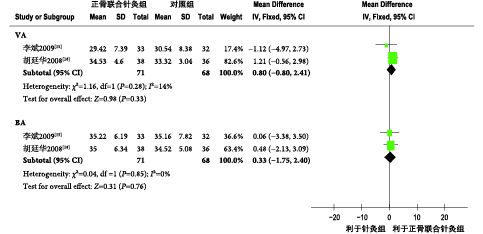

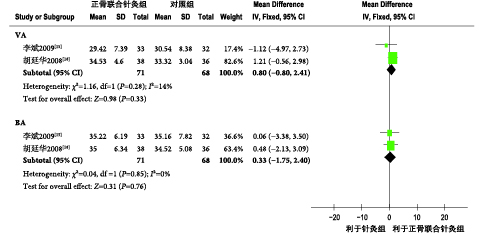

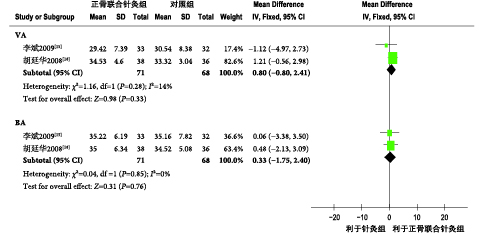

2.4.1.3 椎動脈(VA)與基底動脈(BA)平均流速(Vm) 共納入 2 個研究[15, 18]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,兩組差異無統計學意義[MDVA=0.80,95%CI(–0.80,2.41),P=0.33;MDBA=0.33,95%CI(–1.75,2.40),P=0.76](圖 4)。

圖4

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

圖4

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

2.4.1.4 不良反應 共納入 2 個研究[15, 18]。其中 1 個研究[15]治療過程中共出現 7 例不良反應(治療組 2 例,對照組 5 例),針刺后出現皮下局部瘀斑,經局部熱敷處理后于 2~4 天內消失;但均無暈針、滯針等不良反應。另 1 個研究[18]在治療過程中,曾有 2 例患者出現因體位改變而引發的眩暈及輕微惡心等現象,經過休息后均可自行緩解,之后均未發現有其他不良反應發生。

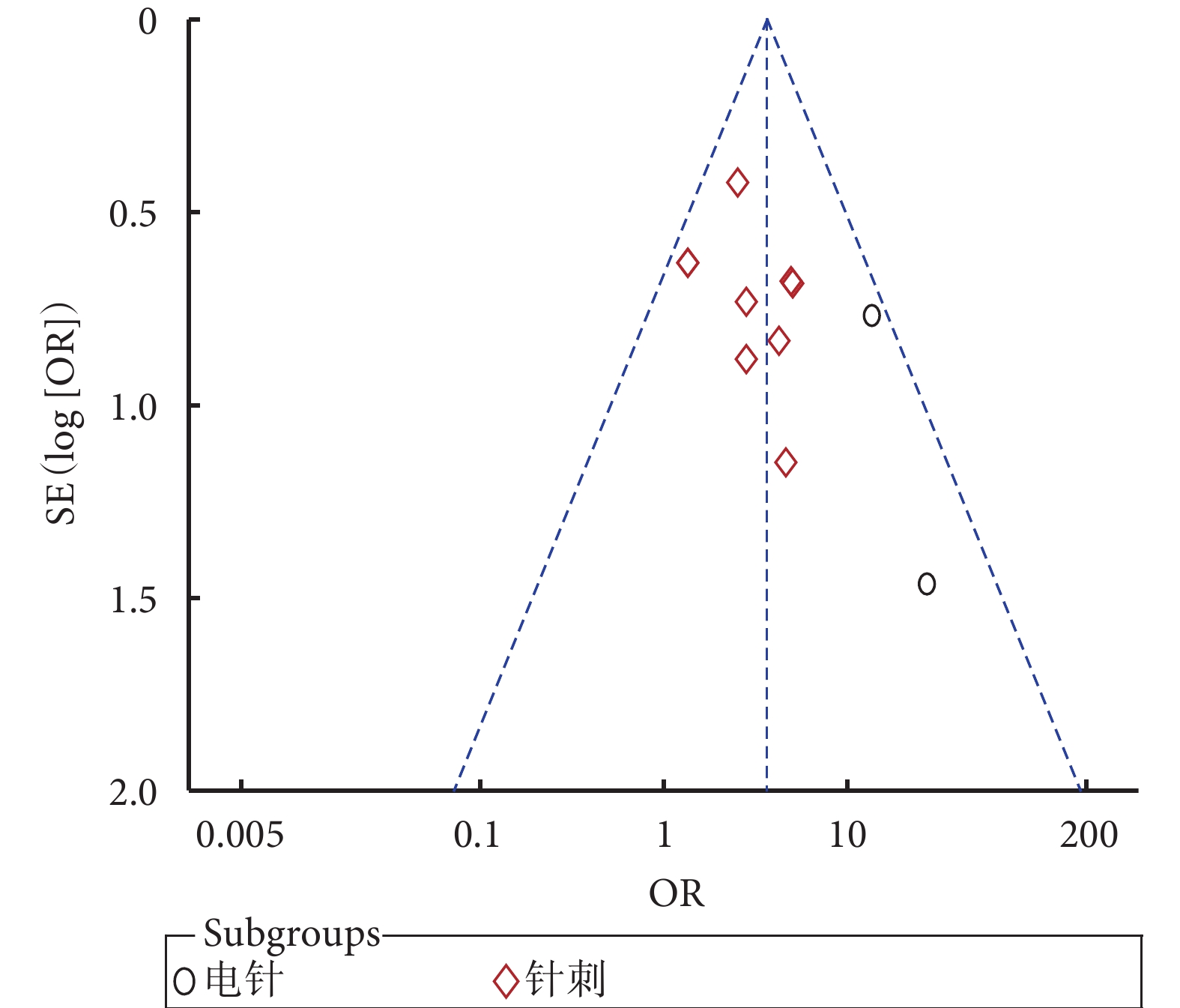

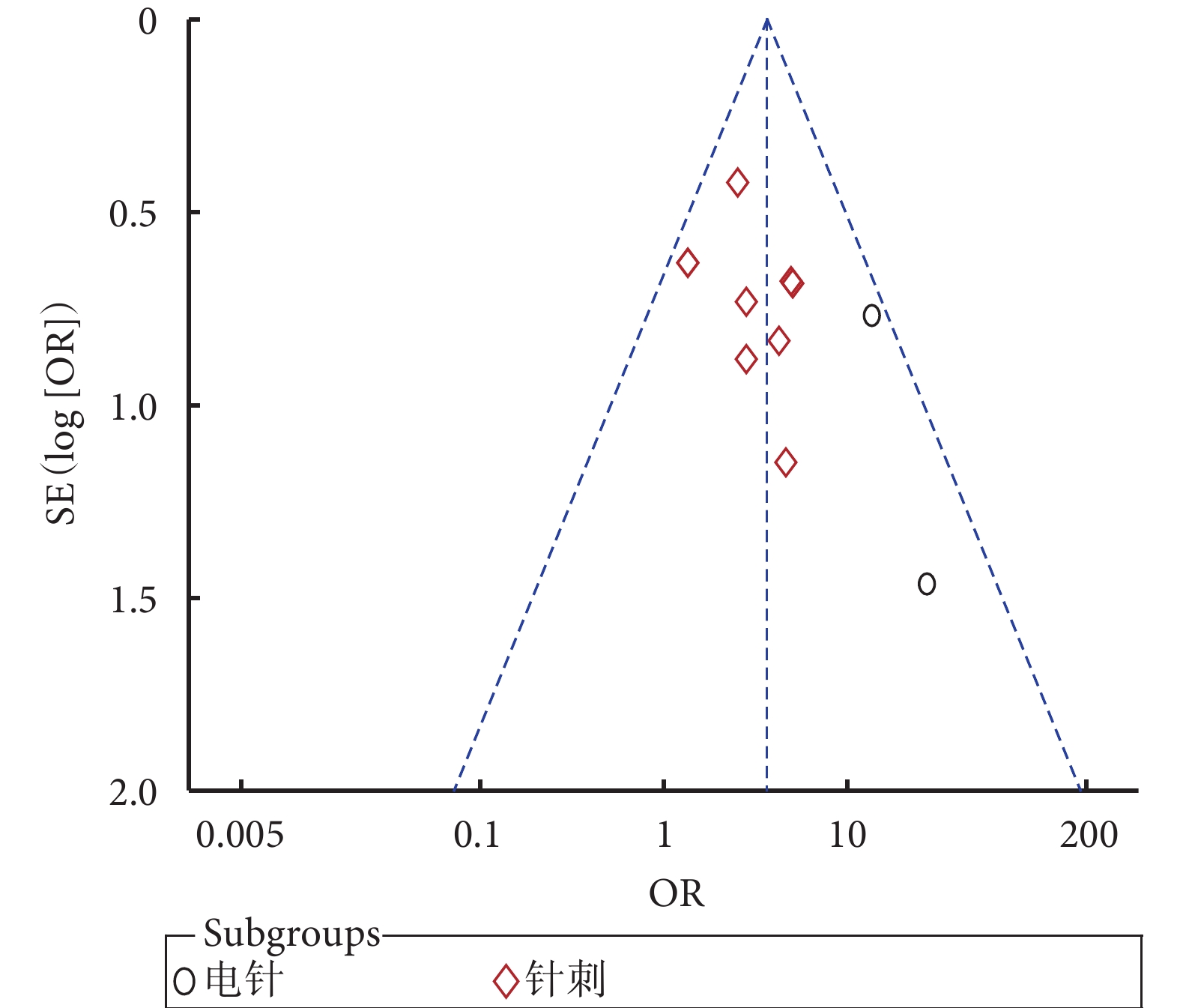

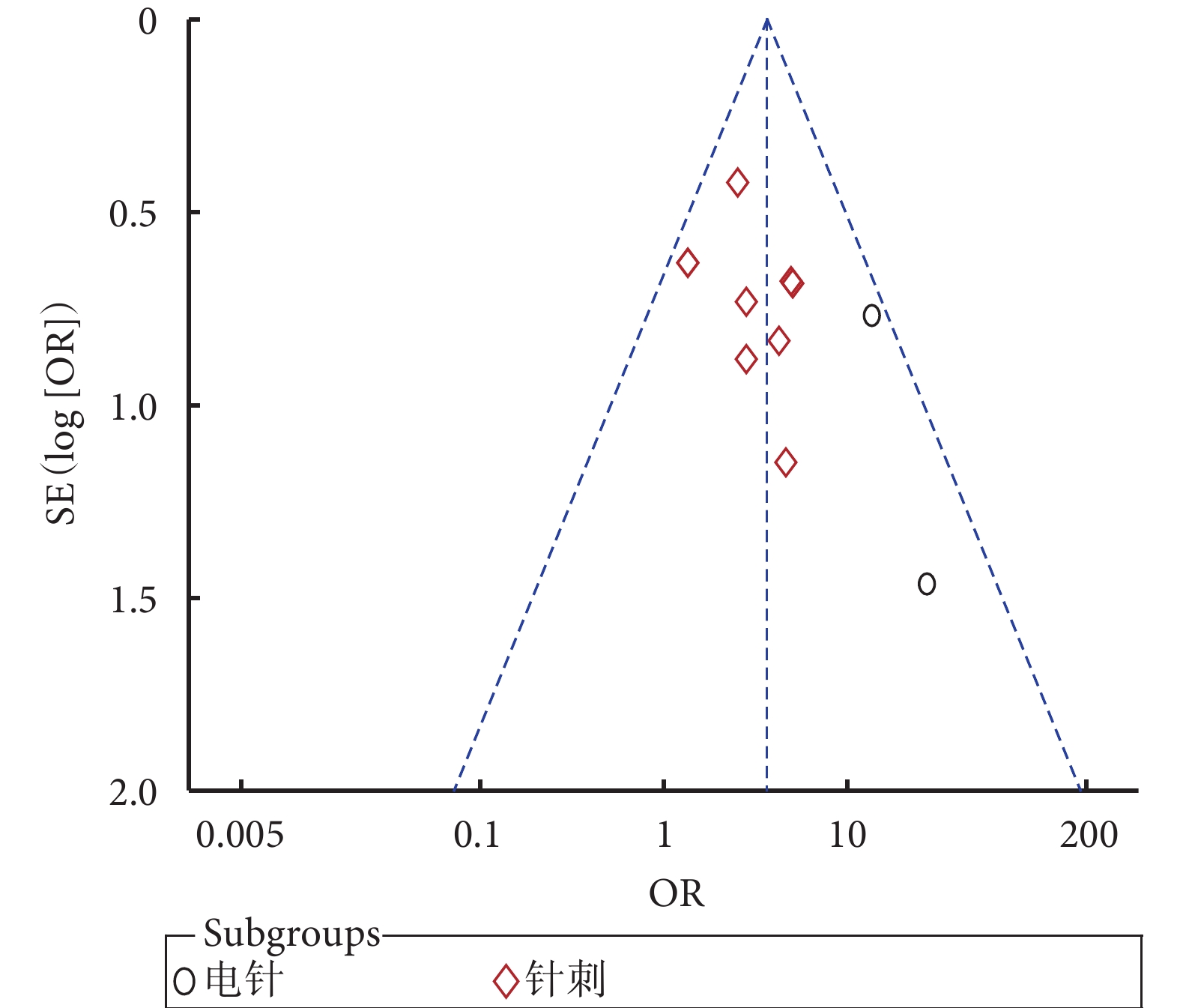

2.4.1.5 發表偏倚 對正骨聯合針灸與針灸比較治療頸性眩暈的臨床有效性進行“漏斗圖”分析,結果顯示分布不完全對稱,提示有潛在發表偏倚的可能性(圖 5)。

圖5

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的有效率比較的漏斗圖

圖5

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的有效率比較的漏斗圖

2.4.2 正骨聯合針灸與單純正骨治療比較

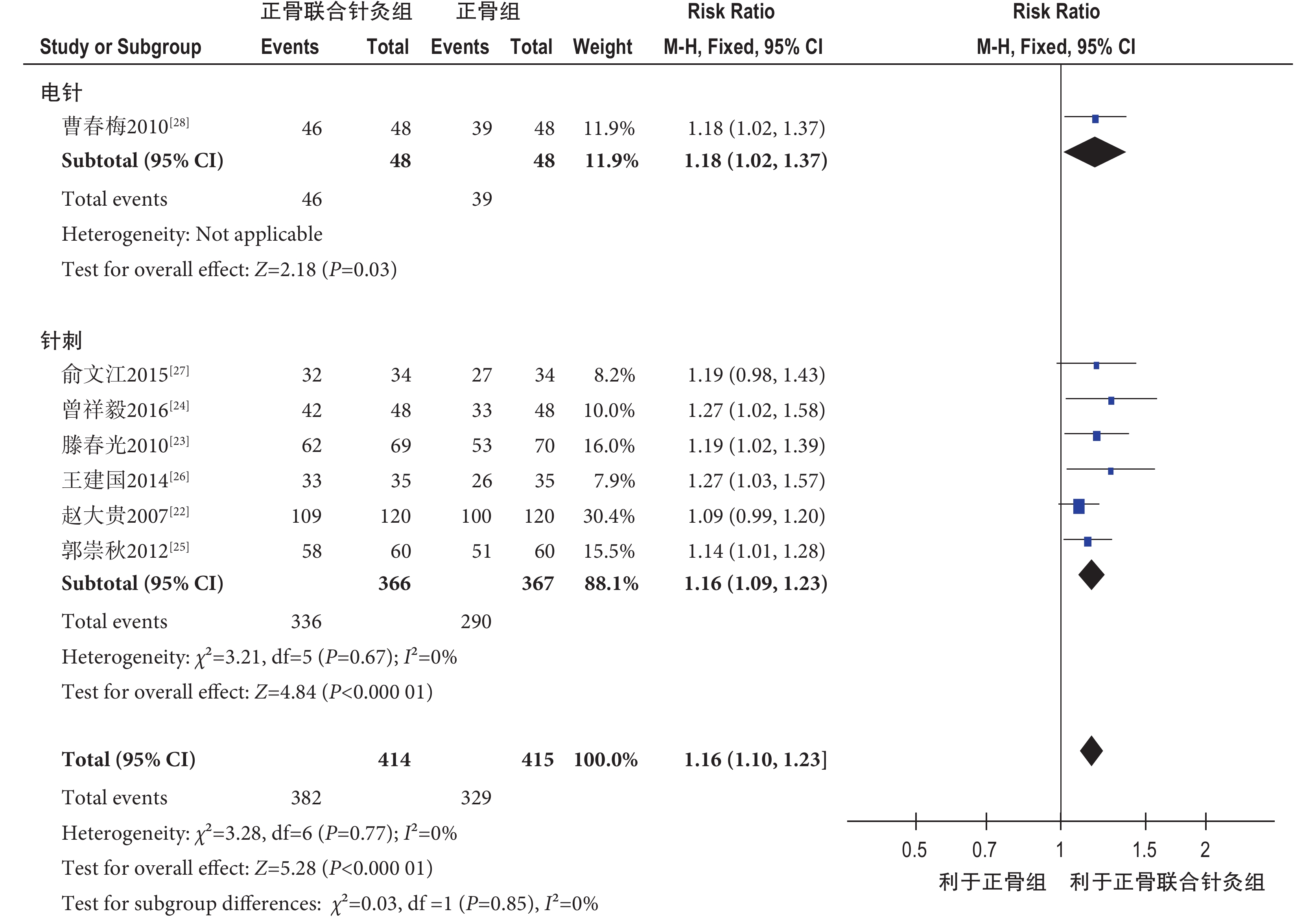

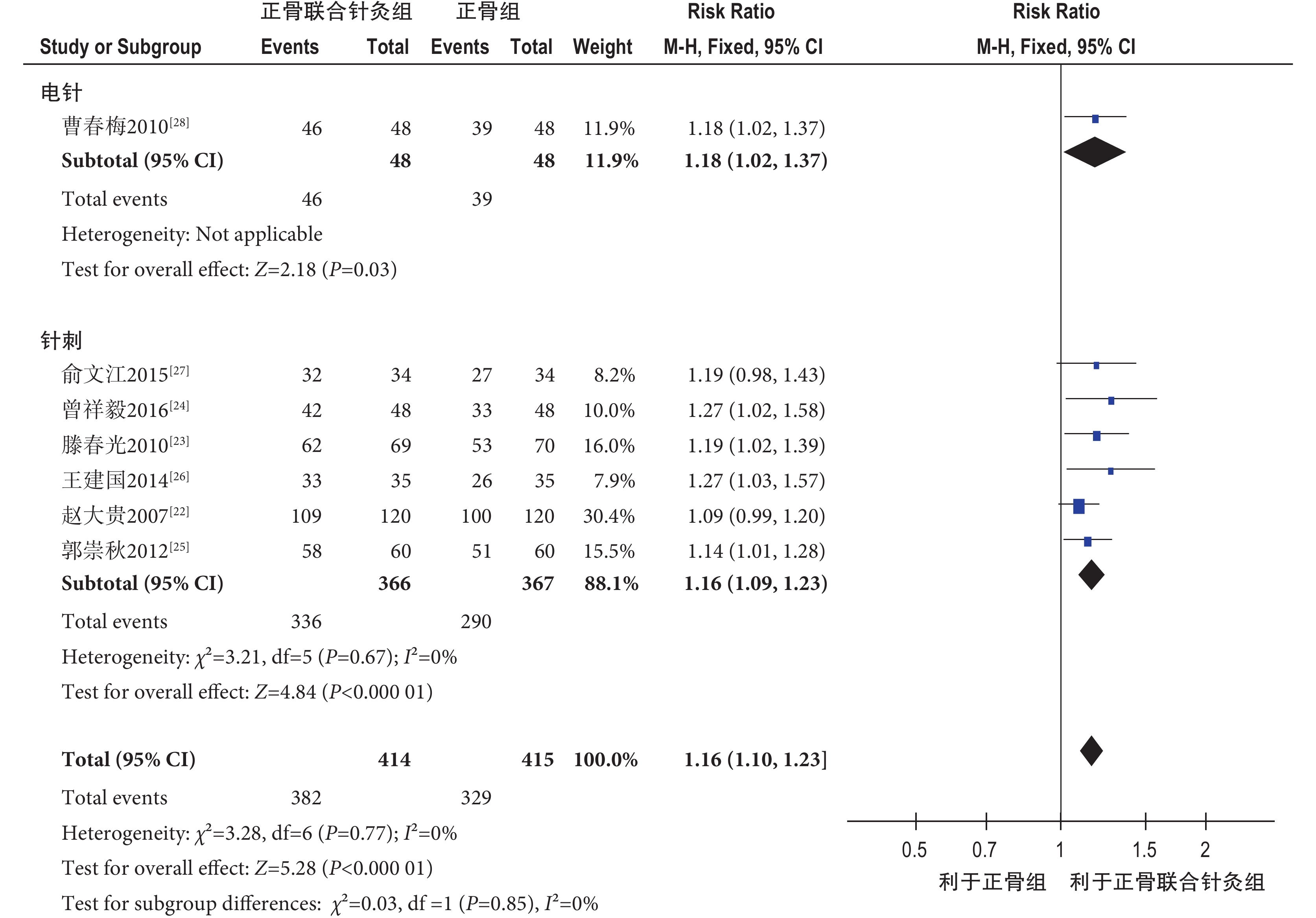

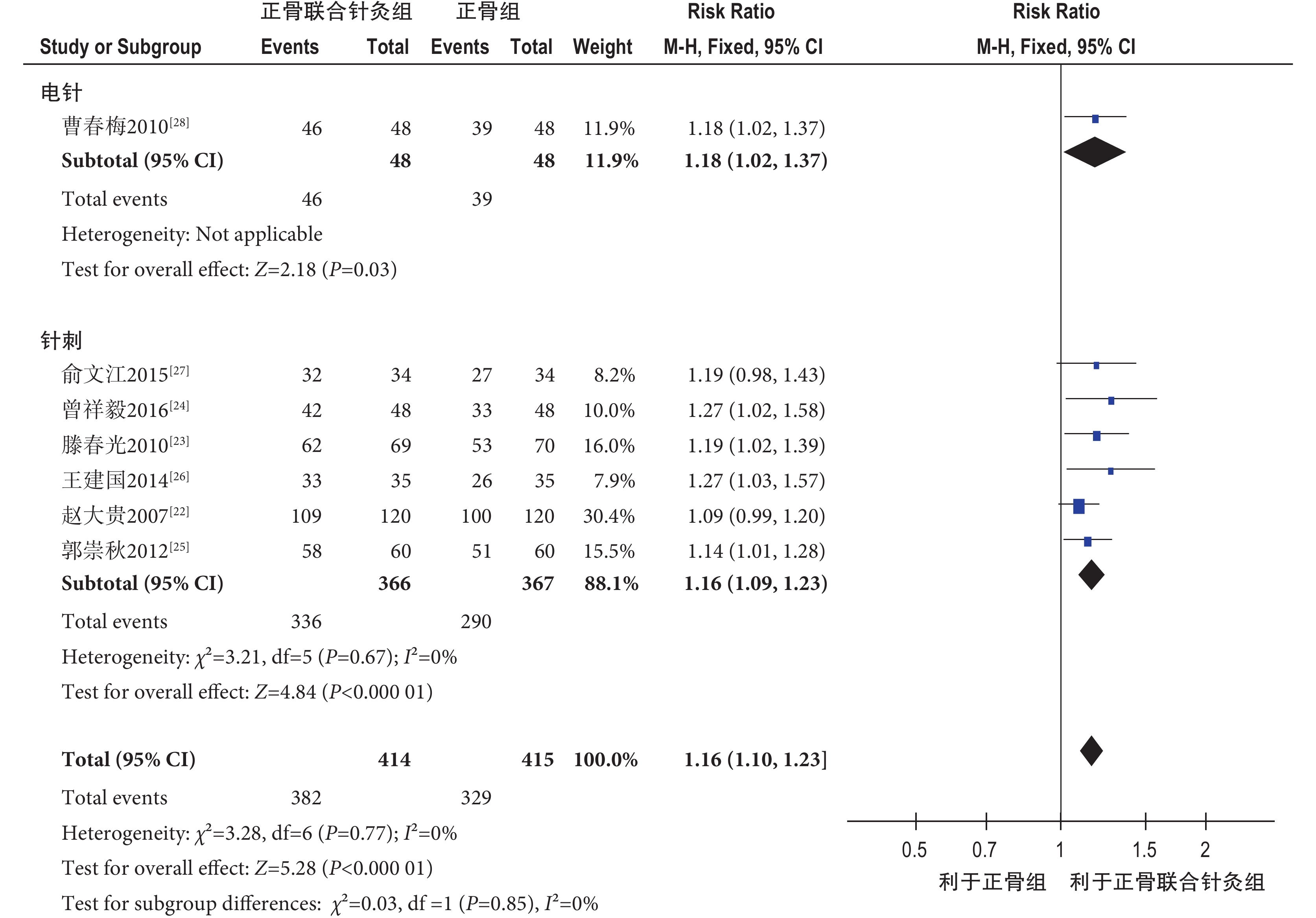

2.4.2.1 有效率 共納入 7 個研究[22-28]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,正骨聯合針灸與單純正骨治療比較有效率更高[RR=1.16,95%CI(1.10,1.23),P<0.000 01]。進一步亞組分析結果顯示,無論電針還是針刺,正骨聯合針灸組的有效率均優于對照組[RR電針=1.18,95%CI(1.02,1.37),P=0.03;RR針刺=1.16,95%CI(1.09,1.23),P<0.000 01](圖 6)。

圖6

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

圖6

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

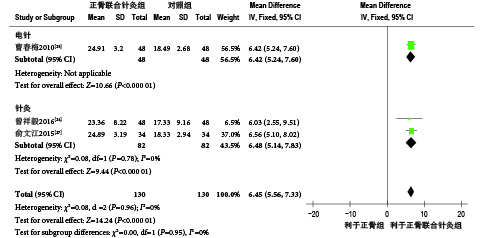

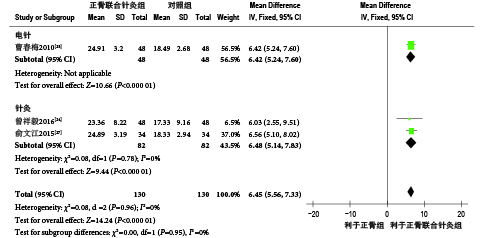

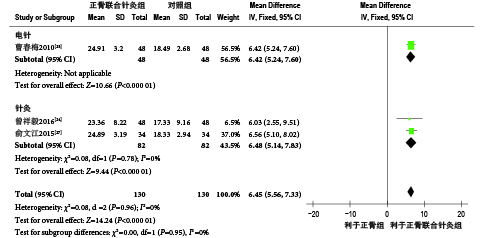

2.4.2.2 頸性眩暈癥狀與功能評估 共納入 3 個研究[24, 27, 28]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,無論電針或針刺,正骨聯合針灸較單純正骨更能改善頸性眩暈癥狀和提高相關功能[MD電針=6.42,95%CI(5.24,7.60),P<0.000 01;MD針刺=6.48,95%CI(5.14,7.83),P<0.000 01](圖 7)。

圖7

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

圖7

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

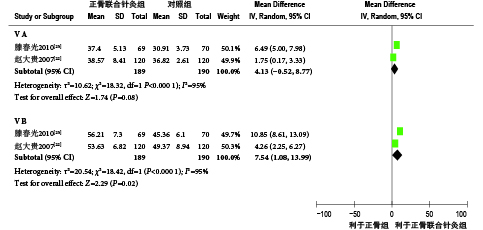

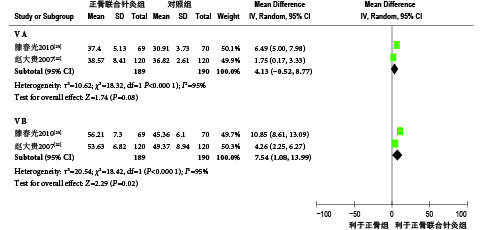

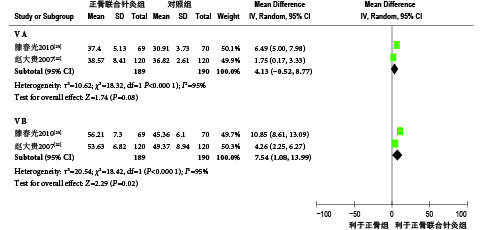

2.4.2.3 椎動脈(VA)與基底動脈(BA)平均流速(Vm) 共納入 2 個研究[22, 23]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,正骨聯合針灸治療頸性眩暈僅在改善基底動脈平均流速方面與單純正骨相比有明顯優勢[MDVA=4.13,95%CI(–0.52,8.77),P=0.08;MDVB=7.54,95%CI(1.08,13.99),P=0.02](圖 8)。

圖8

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

圖8

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

2.4.2.4 不良反應 僅有 1 個研究[26]報告兩組均未發生不良反應,其余研究[22-25, 27-28]均報告不良反應。

3 討論

頸性眩暈又稱作椎—基底動脈供血不足、后循環缺血等[29],近年來由于電腦、手機使用頻率高、姿勢不良等原因,該病的發病率呈逐年上升且呈年輕化趨勢。本病屬中醫眩暈病范疇,中醫學認為腦為神明之府、心主神明。如氣血虧虛、肝腎虛損、痰濕中阻,氣滯血瘀、蒙蔽清竅均可致眩暈癥狀[30]。據文獻報道,國內頸椎病患者中有眩暈者多達 8.8%[9]。此外頸性眩暈具體的病因和發病機理一直以來存在爭議,如何有效又安全地治療頸性眩暈是臨床上迫切需要解決的難題。

本研究發現正骨聯合針灸治療頸性眩暈相對于單純正骨或單純針灸,均能顯著提高臨床有效率,明顯改善頸性眩暈癥狀和提高功能恢復,但尚無明顯證據表明在改善椎動脈(VA)平均流速(Vm)方面正骨聯合針灸有優勢。在不良反應方面,僅有 3 個臨床研究[15, 18, 26]報告了不良反應,癥狀較輕,說明正骨聯合針灸安全性較高。

本研究存在的局限性:① 納入研究均為小樣本隨機或半隨機對照試驗,部分研究采用的隨機方法有誤,且并未報道分配隱藏方法、是否采用盲法,故可能存在選擇偏倚、實施偏倚等;② 納入的結局指標采用頸性眩暈癥狀與功能評估,其為主觀性指標,可能存在回憶偏倚和測量偏倚;③ 納入研究樣本量較小,結果可靠性有限。

正骨聯合針灸治療頸性眩暈在有效性和癥狀功能改善方面優于單用針灸或單純正骨。受納入研究的數量和質量限制,希望今后臨床研究者能參照 CONSORT 聲明[31]和 STRICTA 標準[32]的條目要求開展多中心、大樣本的隨機臨床對照試驗,以進一步評價其有效性和安全性。

頸性眩暈(cevrical veirtgo,CV)是指椎動脈的顱外段受頸部病變的影響而致血流障礙的眩暈綜合征[1],近年來其發病呈年輕化趨勢。自 1955 年 Ryan 和 Cope 提出頸性眩暈的概念以來[2],其發病機制尚未明確,目前主要有頸椎本體覺障礙、椎動脈扭轉型眩暈、植物神經功能紊亂及頸椎創傷后眩暈等假說[3]。由于其發病機制不清楚導致目前治療方法多樣,其中以傳統保守治療為主的手法治療、牽引、針灸、口服抗眩暈藥物等方法居多[3],但其有效率和安全性值得商榷。

《醫宗金鑒》指出:“手法者,誠正骨之首務哉”[4]。在我國,正骨是中醫傷科傳統治療方法,已廣泛應用于脊椎疾病的臨床治療。正骨手法通過調節病變節段的相對位置,調整頸椎整體空間排列,以期解除或減輕對椎動脈及交感神經的壓迫[5],故正骨治療后癥狀、體征改善明顯。目前針灸治療頸性眩暈方式多樣,主要原理都是改善頸椎部受壓迫的椎動脈的供血,使大腦后循環障礙得以改善,以達到治療眩暈的目的[6]。若采用正骨聯合針灸治療頸性眩暈,正骨治療調整頸椎排列,針灸改善椎動脈供血,兩組結合的臨床療效可能優于單用針灸或單純正骨。但目前尚無相關系統評價結果予以證實。故本文采用 Meta 分析方法,系統評價正骨聯合針灸治療頸性眩暈的有效性和安全性,以期為將來的研究和臨床實踐提供依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型 隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)。

1.1.2 研究對象 符合椎動脈型頸椎病的西醫診斷標準[7],同時符合《中醫病證診斷療效標準》中頸椎病或 CV 診斷標準[8]。

1.1.3 干預措施 對照組給予針灸治療(分為電針、針刺)或正骨(包括正骨、整脊、手法復位推拿)治療;試驗組采用正骨聯合針灸治療。針灸選穴、實施手法、留針時間不限,正骨或整脊派別不限。其他干預措施在兩組間一致。

1.1.4 結局指標 主要結局指標為臨床總體療效[8]:分為臨床痊愈(臨床癥狀和體征消失,頸部功能恢復正常)、顯效(臨床癥狀和體征大部分消失或減輕,頸部功能恢復正常,僅在勞累或天氣變化有輕微癥狀,不影響日常生活)、有效(臨床癥狀和體征與治療前對比減弱,但仍遺留部分癥狀和體征或功能障礙)、無效(治療前后癥狀和體征無改善或加重)。總有效=臨床痊愈+顯效+有效。次要結局指標為:頸性眩暈癥狀與功能評估[9];椎動脈(VA)與基底動脈(BA)平均流速(Vm)。

1.1.5 排除標準 ① 非中、英文文獻;② 頸性眩暈機制研究;③ 診斷標準不符或無相關結局指標的文獻;④ 重復報告或數據無法提取合并的文獻;⑤ 以頸源性頸椎病、腰椎間盤突出、骶髂關節紊亂等頸腰骶椎病變為主要對象的臨床研究文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索 PubMed、CNKI、VIP、CBM 和 WanFang Data 數據庫,搜集正骨聯合針灸治療頸性眩暈相關的 RCT,檢索時限從建庫至 2017 年 2 月 15 日。采用主題詞與自由詞相結合的方式進行檢索,檢索策略經過多次預檢索后確定。同時輔以灰色文獻檢索,即與本領域專家及通信作者聯系獲得上述檢索未能獲取的重要信息;手工檢索相關期刊和書籍;追溯納入研究的參考文獻,以補充獲取相關文獻。英文檢索詞包括:cevrical veirtgo、bone setting、acupuncture、random 等;中文檢索詞包括:頸性眩暈、正骨、針灸、隨機等。以 PubMed 為例,其檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選、資料提取與納入研究的偏倚風險評價

由 2 名研究者獨立篩選文獻、提取資料,如遇分歧,則由第 3 名研究者參與討論并協商解決。以自制的資料提取表提取資料,資料提取主要內容包括:① 納入研究的基本信息:第一作者、發表時間、樣本數;② 干預措施:手法名稱、類型、療程和具體手法作用部位;③ 結局指標:臨床總體療效、頸性眩暈癥狀與功能評估、血液流變學的檢測和不良反應情況;④ 偏倚風險評價的關鍵要素等。

納入研究的偏倚風險采用 Cochrane 手冊 5.1.0[10]針對 RCT 的偏倚風險評估工具進行評價,主要條目包括:① 具體隨機分配方法;② 分配隱藏的實施;③ 盲法的實施;④ 結果數據的完整性,如有失訪或退出,是否采用意向治療分析(ITT 分析);⑤ 選擇性報告;⑥ 其他偏倚。每個條目依據納入研究具體情況采用“低風險”、“高風險”、“不清楚”進行評價。

1.4 統計分析

采用 RevMan 5.3 軟件進行 Meta 分析。二分類資料采用風險比(RR)為療效分析統計量,并給出 95% 可信區間(CI);連續性變量采用均數差(MD)及其 95%CI 表示。當 P≥0.01,I2≤50%,采用固定效應模型進行 Meta 分析;反之,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行 Meta 分析。明顯的臨床異質性采用亞組分析。納入研究結果若存在明顯臨床異質性時,僅采用描述性分析,并慎重解釋研究結果。研究個數≥10 個時采用漏斗圖分析是否存在發表偏倚,如漏斗圖難以判斷時采用 Stata 軟件中的 Egger 檢驗分析。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

初檢共獲得相關文獻 46 篇,經逐層篩選后,最終納入 18 個 RCT[11-28],包括 1 915 例患者。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

2.2 納入研究的基本特征

見表 1。

2.3 納入研究的偏倚風險評價結果

結果見表 2。

2.4 Meta 分析

2.4.1 正骨聯合針灸與單純針灸比較

2.4.1.1 有效率 共納入 11 個研究[11-21]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,試驗組與對照組有效率差異有統計學意義[RR=1.17,95%CI(1.12,1.23),P<0.000 01],提示正骨聯合針灸的有效率高于單純針灸治療。進一步亞組分析結果顯示,無論電針還是針刺,正骨聯合針灸組的有效率均優于對照組[RR電針=1.35,95%CI(1.20,1.53),P<0.000 01;RR針刺=1.13,95%CI(1.08,1.19),P<0.000 01](圖 2)。

圖2

正骨聯合針灸與單純針灸治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

圖2

正骨聯合針灸與單純針灸治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

2.4.1.2 頸性眩暈癥狀與功能評估 共納入 2 個研究[11, 18]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,正骨聯合針灸優于單純針灸[MD=3.42,95%CI(2.29,4.56),P<0.000 01](圖 3)。

圖3

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

圖3

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

2.4.1.3 椎動脈(VA)與基底動脈(BA)平均流速(Vm) 共納入 2 個研究[15, 18]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,兩組差異無統計學意義[MDVA=0.80,95%CI(–0.80,2.41),P=0.33;MDBA=0.33,95%CI(–1.75,2.40),P=0.76](圖 4)。

圖4

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

圖4

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

2.4.1.4 不良反應 共納入 2 個研究[15, 18]。其中 1 個研究[15]治療過程中共出現 7 例不良反應(治療組 2 例,對照組 5 例),針刺后出現皮下局部瘀斑,經局部熱敷處理后于 2~4 天內消失;但均無暈針、滯針等不良反應。另 1 個研究[18]在治療過程中,曾有 2 例患者出現因體位改變而引發的眩暈及輕微惡心等現象,經過休息后均可自行緩解,之后均未發現有其他不良反應發生。

2.4.1.5 發表偏倚 對正骨聯合針灸與針灸比較治療頸性眩暈的臨床有效性進行“漏斗圖”分析,結果顯示分布不完全對稱,提示有潛在發表偏倚的可能性(圖 5)。

圖5

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的有效率比較的漏斗圖

圖5

正骨聯合針灸與針灸治療頸性眩暈的有效率比較的漏斗圖

2.4.2 正骨聯合針灸與單純正骨治療比較

2.4.2.1 有效率 共納入 7 個研究[22-28]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,正骨聯合針灸與單純正骨治療比較有效率更高[RR=1.16,95%CI(1.10,1.23),P<0.000 01]。進一步亞組分析結果顯示,無論電針還是針刺,正骨聯合針灸組的有效率均優于對照組[RR電針=1.18,95%CI(1.02,1.37),P=0.03;RR針刺=1.16,95%CI(1.09,1.23),P<0.000 01](圖 6)。

圖6

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

圖6

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈有效率比較的 Meta 分析

2.4.2.2 頸性眩暈癥狀與功能評估 共納入 3 個研究[24, 27, 28]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,無論電針或針刺,正骨聯合針灸較單純正骨更能改善頸性眩暈癥狀和提高相關功能[MD電針=6.42,95%CI(5.24,7.60),P<0.000 01;MD針刺=6.48,95%CI(5.14,7.83),P<0.000 01](圖 7)。

圖7

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

圖7

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈癥狀與功能評分比較的 Meta 分析

2.4.2.3 椎動脈(VA)與基底動脈(BA)平均流速(Vm) 共納入 2 個研究[22, 23]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,正骨聯合針灸治療頸性眩暈僅在改善基底動脈平均流速方面與單純正骨相比有明顯優勢[MDVA=4.13,95%CI(–0.52,8.77),P=0.08;MDVB=7.54,95%CI(1.08,13.99),P=0.02](圖 8)。

圖8

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

圖8

正骨聯合針灸與正骨治療頸性眩暈椎動脈與基底動脈平均流速比較的 Meta 分析

2.4.2.4 不良反應 僅有 1 個研究[26]報告兩組均未發生不良反應,其余研究[22-25, 27-28]均報告不良反應。

3 討論

頸性眩暈又稱作椎—基底動脈供血不足、后循環缺血等[29],近年來由于電腦、手機使用頻率高、姿勢不良等原因,該病的發病率呈逐年上升且呈年輕化趨勢。本病屬中醫眩暈病范疇,中醫學認為腦為神明之府、心主神明。如氣血虧虛、肝腎虛損、痰濕中阻,氣滯血瘀、蒙蔽清竅均可致眩暈癥狀[30]。據文獻報道,國內頸椎病患者中有眩暈者多達 8.8%[9]。此外頸性眩暈具體的病因和發病機理一直以來存在爭議,如何有效又安全地治療頸性眩暈是臨床上迫切需要解決的難題。

本研究發現正骨聯合針灸治療頸性眩暈相對于單純正骨或單純針灸,均能顯著提高臨床有效率,明顯改善頸性眩暈癥狀和提高功能恢復,但尚無明顯證據表明在改善椎動脈(VA)平均流速(Vm)方面正骨聯合針灸有優勢。在不良反應方面,僅有 3 個臨床研究[15, 18, 26]報告了不良反應,癥狀較輕,說明正骨聯合針灸安全性較高。

本研究存在的局限性:① 納入研究均為小樣本隨機或半隨機對照試驗,部分研究采用的隨機方法有誤,且并未報道分配隱藏方法、是否采用盲法,故可能存在選擇偏倚、實施偏倚等;② 納入的結局指標采用頸性眩暈癥狀與功能評估,其為主觀性指標,可能存在回憶偏倚和測量偏倚;③ 納入研究樣本量較小,結果可靠性有限。

正骨聯合針灸治療頸性眩暈在有效性和癥狀功能改善方面優于單用針灸或單純正骨。受納入研究的數量和質量限制,希望今后臨床研究者能參照 CONSORT 聲明[31]和 STRICTA 標準[32]的條目要求開展多中心、大樣本的隨機臨床對照試驗,以進一步評價其有效性和安全性。