引用本文: 張健, 孫曉峰, 張平. 即刻種植與延期種植相比對前牙區種植體成功率及美學影響的 Meta 分析. 中國循證醫學雜志, 2018, 18(3): 342-350. doi: 10.7507/1672-2531.201706003 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

即刻種植始于 20 世紀 70 年代末,因其具有縮短療程、減少就診次數和手術創傷、避免牙槽嵴過度吸收等優點備受各國學者關注,特別是在前牙區,因即刻種植存在諸多優點,故前牙區的即刻種植研究一直是國際上的熱點問題,其理念和技術伴隨著口腔種植學的發展而不斷更新,但同時即刻種植也一直是一項具有爭議、敏感度較高的臨床技術[1]。目前臨床上普遍應用的是延期種植,即拔牙創愈合 3 個月或更長時間后,在愈合后的健康牙槽嵴上植入種植體,然后經過 3~6 個月的愈合期再行上部結構的冠修復。但在拔牙創愈合過程中,牙槽骨發生了生理性的改建和吸收,導致骨量不足,可能造成種植體的植入困難,并最終影響種植修復的美學效果。即刻種植術是指在拔除患牙同期植入種植體[2-5],其優點在于:① 有效縮短整個治療時間;② 避免牙槽嵴過度吸收,盡可能保存牙槽嵴的高度和寬度,為術后提供良好的美學效果。但種植體即刻植入后,種植體與拔牙創骨壁有間隙,可增加潛在感染和失敗的風險,故對于即刻種植的美學效果及唇側牙齦緣位置還有諸多爭議。本研究旨在采用系統評價和 Meta 分析的方法,對即刻種植與延期種植相比對前牙區種植體成功率及術后美學的影響進行綜合評價,以期為臨床術式選擇提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

隨機對照試驗(RCT)和隊列研究。

1.1.2 研究對象

前牙區(包括前磨牙區)行種植義齒修復的患者,年齡>18 周歲,患者的性別、種族、國籍不限。

1.1.3 干預措施

試驗組采用即刻種植手術,對照組采用傳統延期種植手術。隨訪時間至少要種植體永久冠修復后 4 個月。

1.1.4 結局指標

① 種植體留存率;② 種植體永久冠修復 4 個月后穩定系數;③ 種植體永久冠修復 3 個月后牙槽骨吸收量;④ 種植體永久冠修復 6 個月后牙槽骨吸收量;⑤ 種植體永久冠修復 12 個月后牙槽骨吸收量;⑥ 種植體永久冠修復 24 個月后牙槽骨吸收量;⑦ 種植體永久冠修復 6 個月后軟組織的紅色美學指數(PES)評分。

1.1.5 排除標準

① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 無法獲取原文或文獻報道的數據不全或無法利用,經聯系作者也無法獲取者。

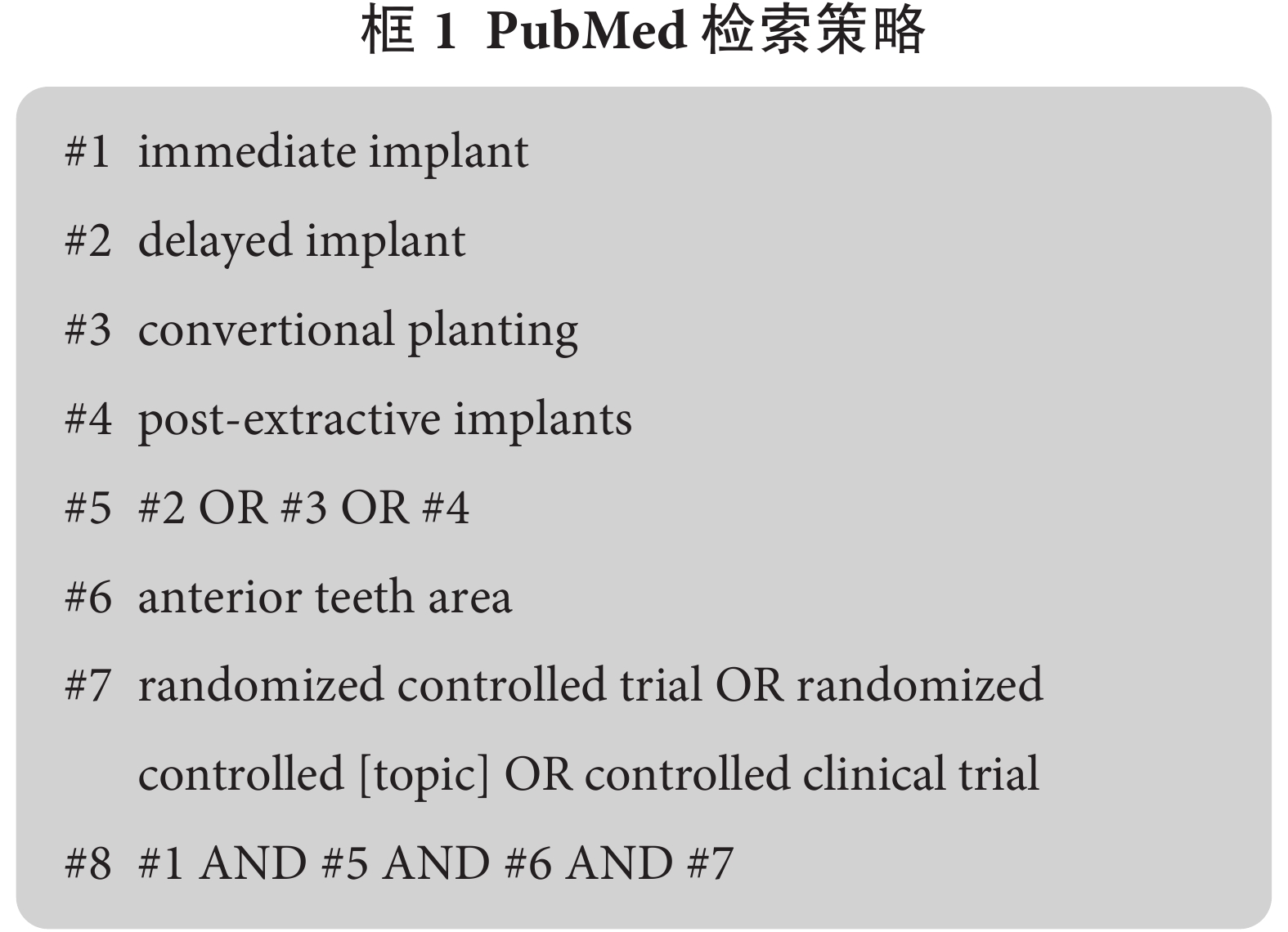

1.2 文獻檢索策略

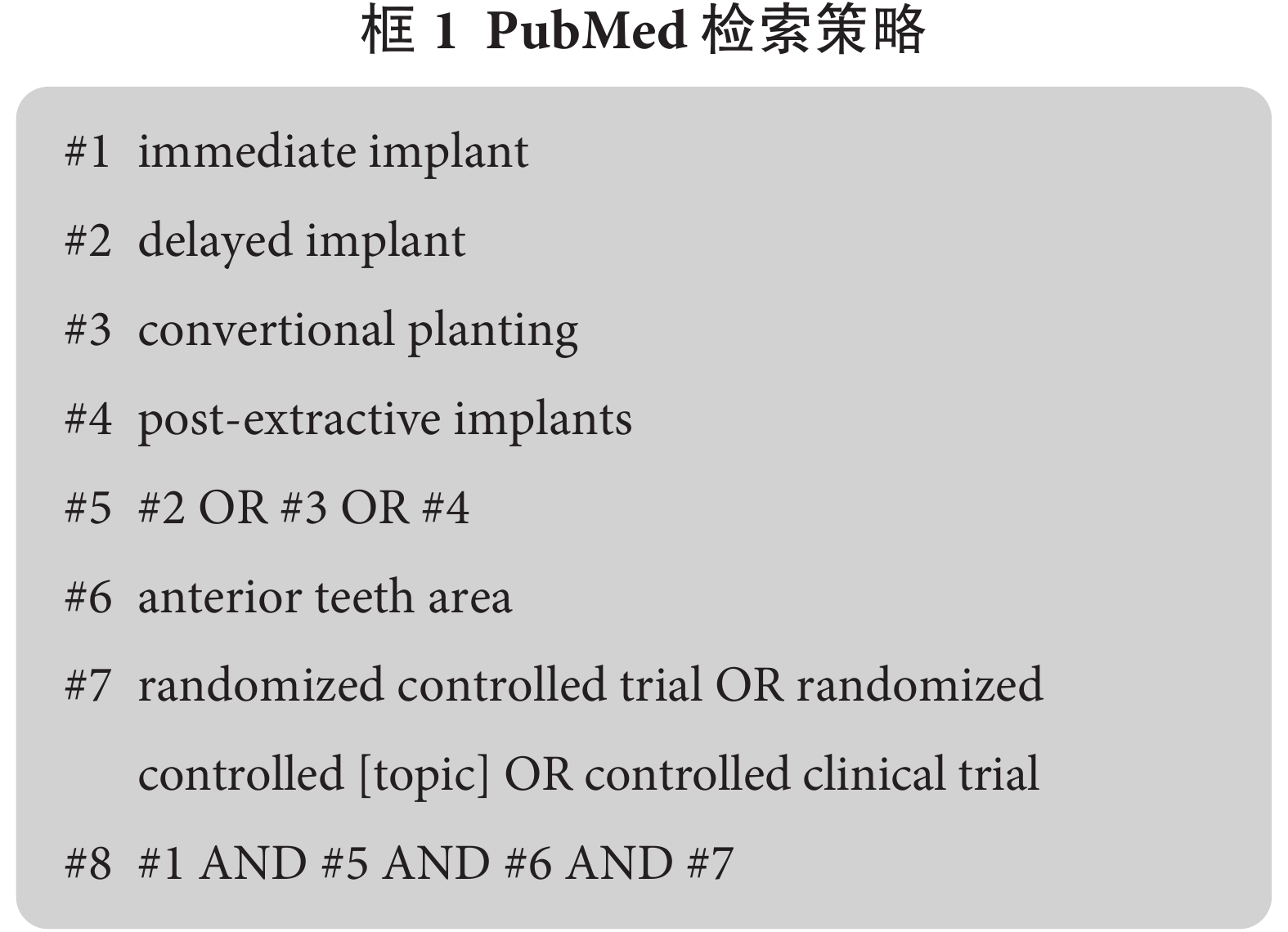

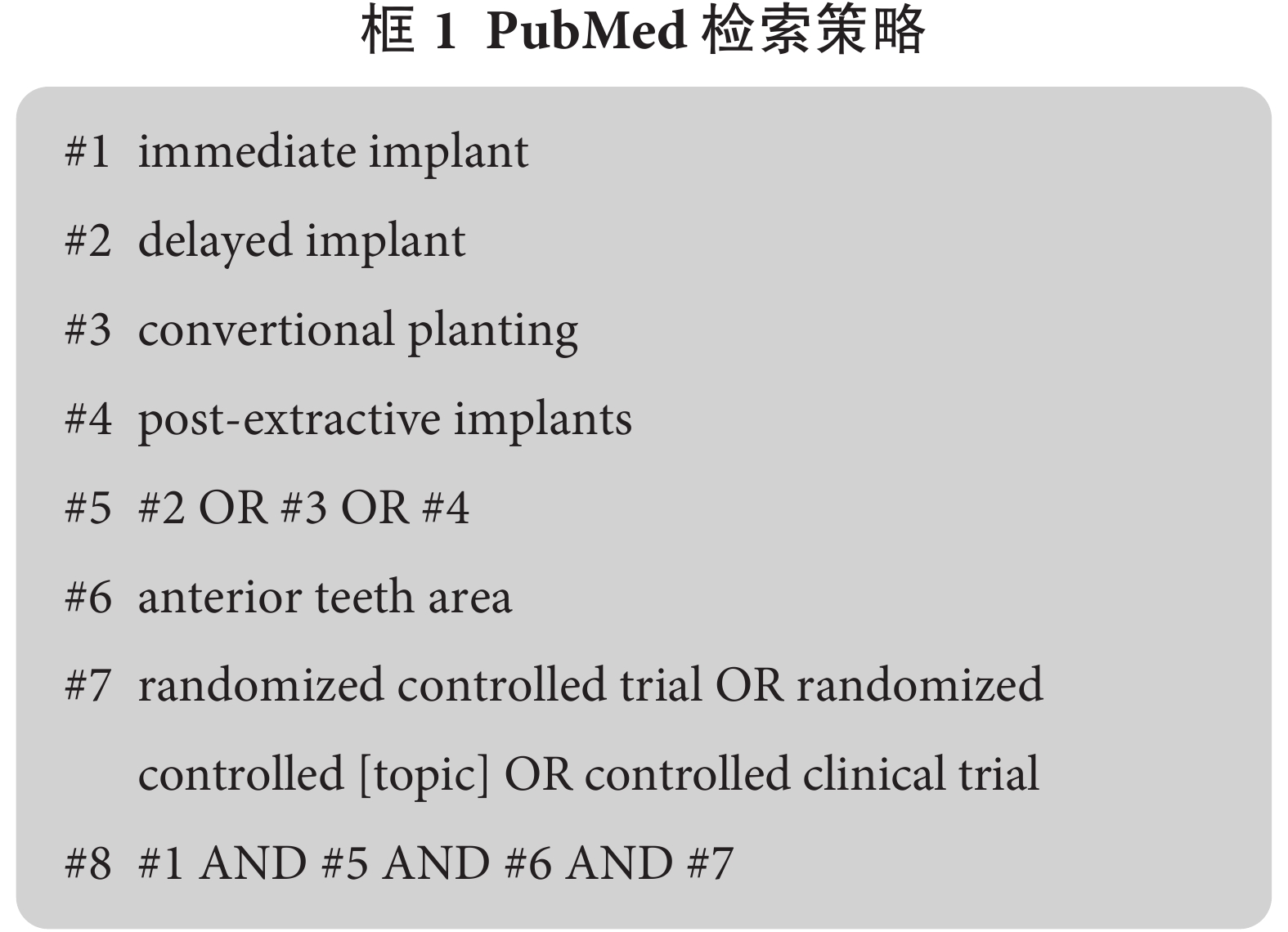

計算機檢索 PubMed、The Cochrane Library、EMbase、CBM、CNKI 和 WanFang Data 數據庫,搜集前牙區即刻種植與傳統延期種植的 RCT 和回顧性隊列研究,檢索時限均為建庫至 2017 年 4 月。中文檢索詞包括:即刻種植、常規種植、延期種植、隨機對照、前牙區。英文檢索詞包括:immediate implant、delayed implant、convertional planting、post-extractive implants、anterior teeth area。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選、資料提取和納入研究的偏倚風險評價

由 2 位研究者獨立進行文獻篩選、資料提取并交叉核對,如遇分歧,則討論解決或交予第三方協助裁定。采用自制的資料提取表提取資料,提取內容主要包括:① 納入研究的基本信息,包括研究題目、作者、發表雜志和時間等;② 研究對象的基線特征,包括各組病例數、性別、平均年齡等;③ 干預措施的具體細節;④ 偏倚風險評價的關鍵要素;⑤ 所關注的結局指標和結果測量數據。

按照 Cochrane 手冊針對 RCT 的偏倚風險評價工具評價納入 RCT 的偏倚風險。納入隊列研究的偏倚風險采用 NOS 量表(Newcastle-Ottawa Scale)進行評價[6]。

1.4 統計分析

采用 RevMan 5.3 軟件進行 Meta 分析。計數資料采用風險比(RR)為效應指標,計量資料采用均數差(MD)為效應指標,各效應量均給出其點估計值和 95%CI。采用 χ2 檢驗分析各研究結果間的異質性(檢驗水準為 α=0.1),并結合 I2 值判斷異質性的大小。若各研究結果間無統計學異質性,則采用固定效應模型進行 Meta 分析;若各研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行 Meta 分析。臨床異質性采用亞組分析或敏感性分析等方法進行處理。Meta 分析的檢驗水準設為 α=0.05。

2 結果

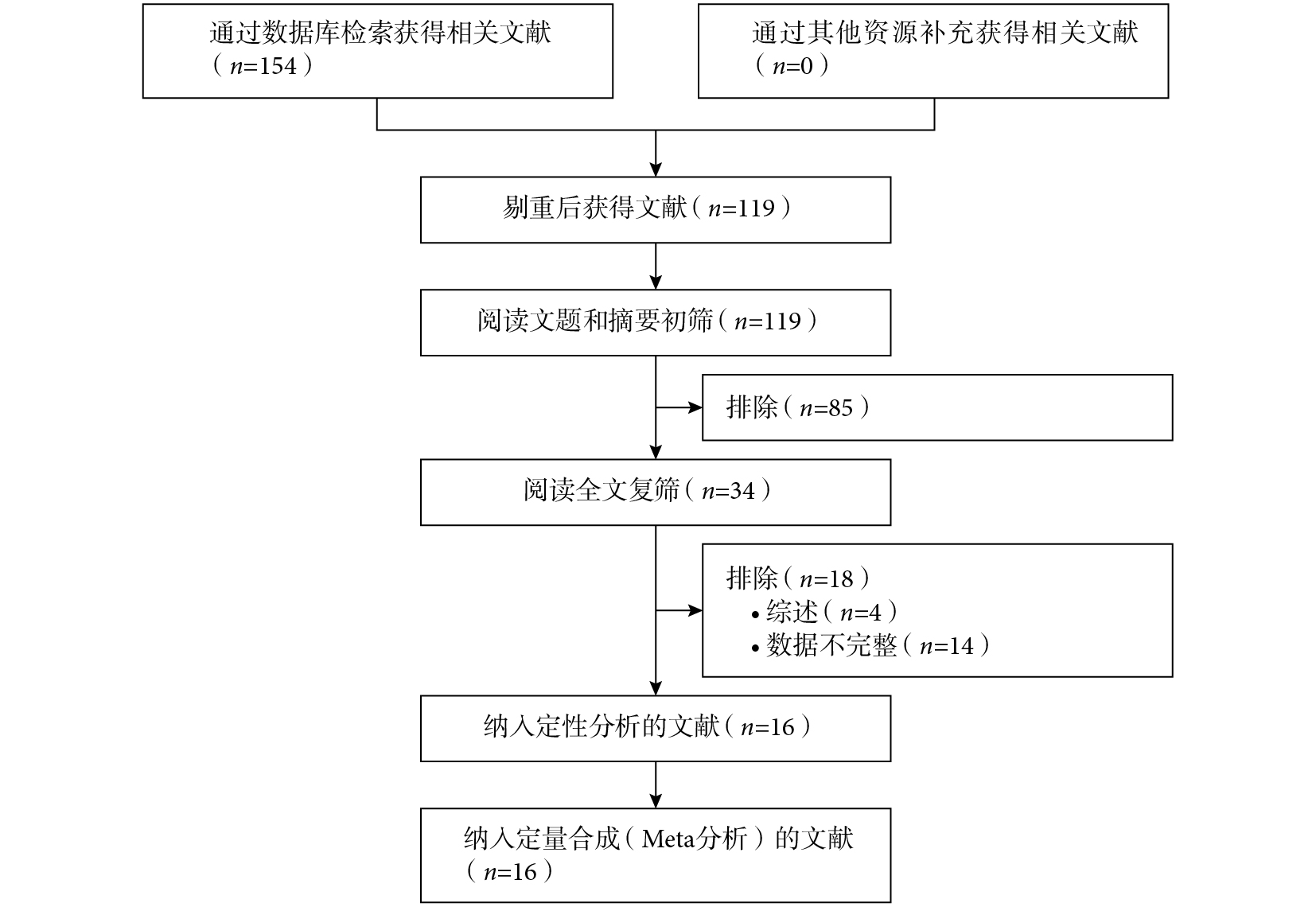

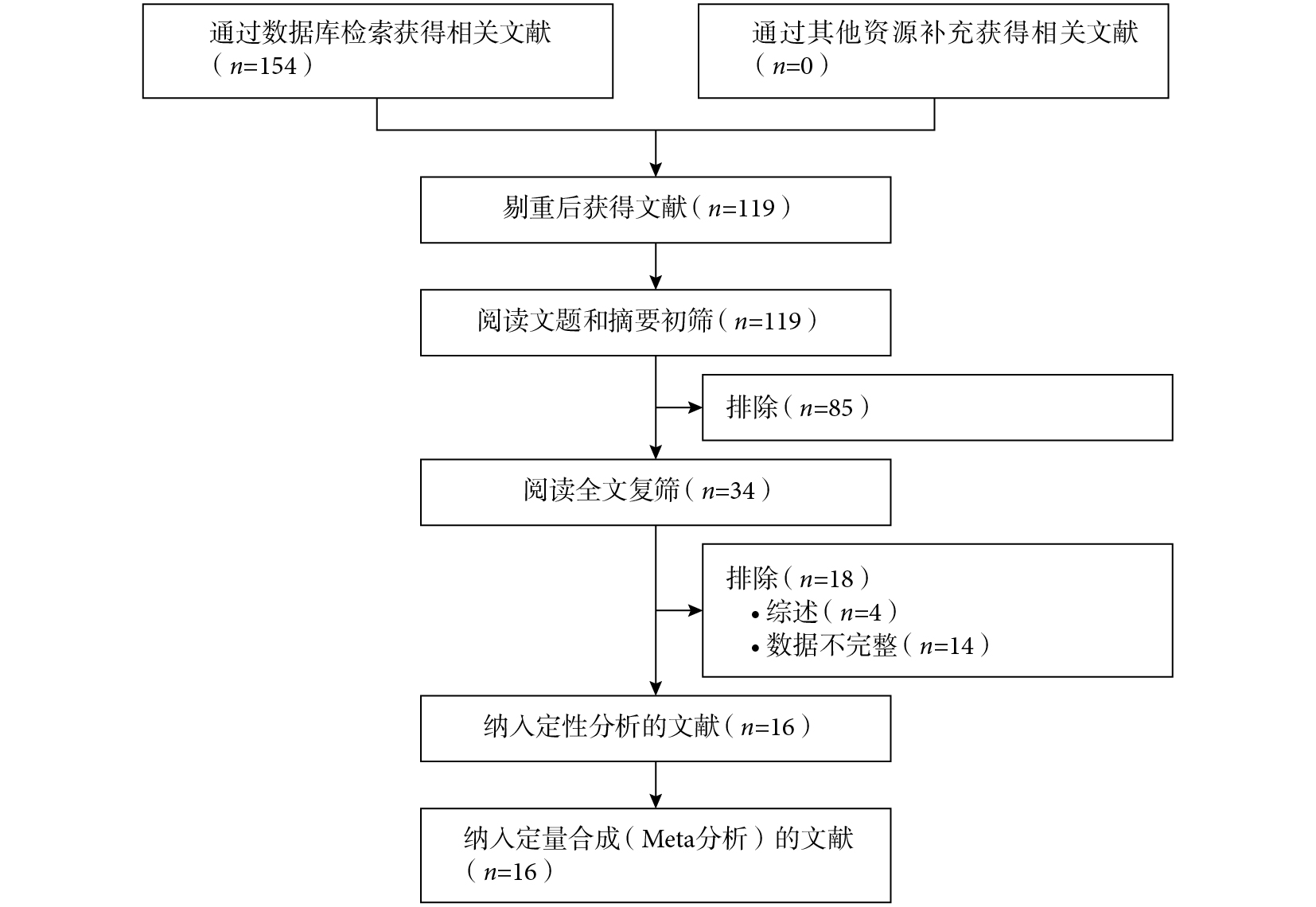

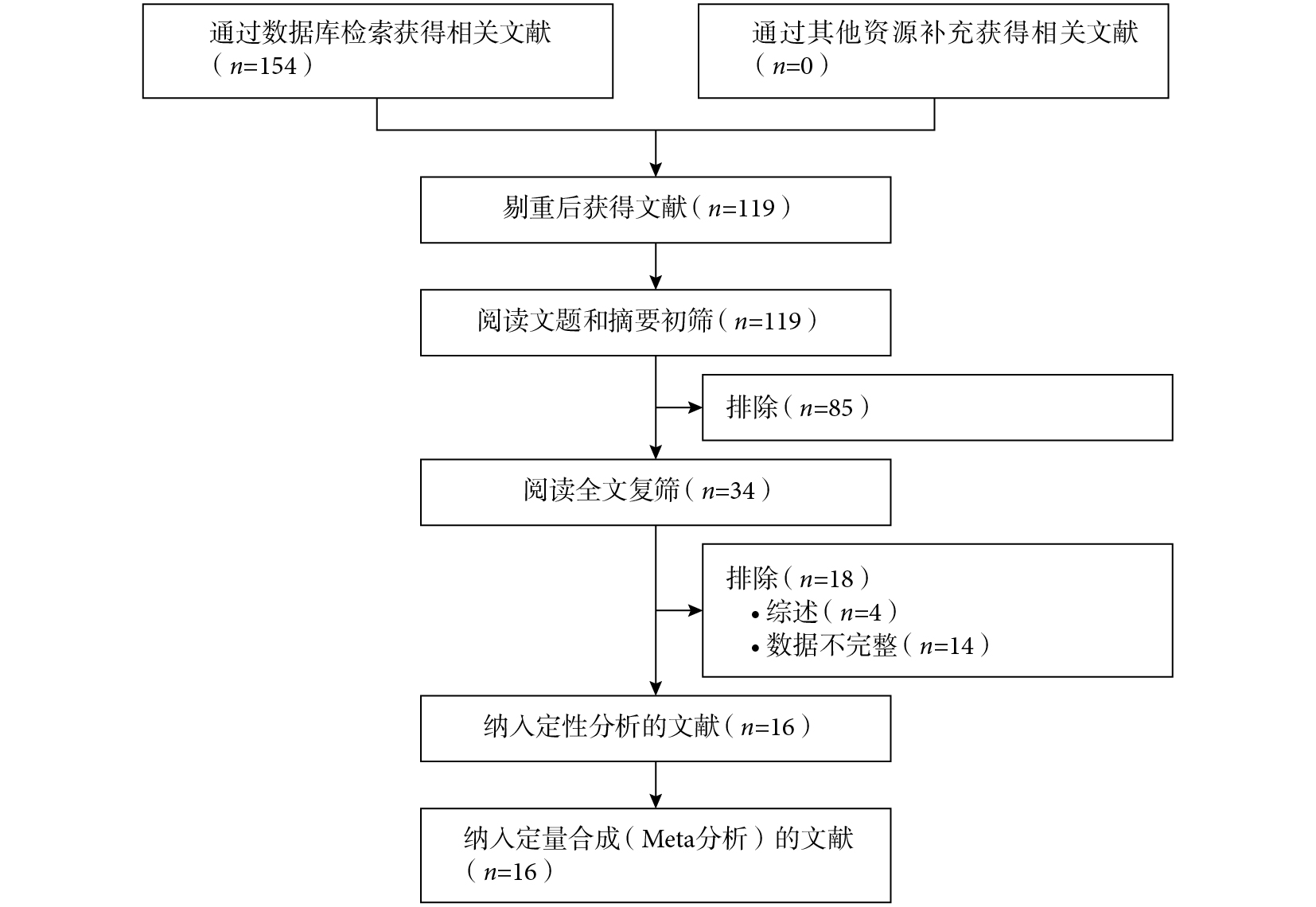

2.1 文獻篩選流程及結果

最初共檢索到 154 篇文獻,其中中文文獻 57 篇,英文文獻 97 篇。經逐層篩選后,最終納入 16 個研究[7-22],包含 7 個 RCT,9 個回顧性隊列研究,共 1 316 顆種植體。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

2.2 納入研究的基本特征和偏倚風險評價結果

納入研究的基本特征見表 1,偏倚風險評價結果分別見表 2、表 3。

2.3 Meta 分析結果

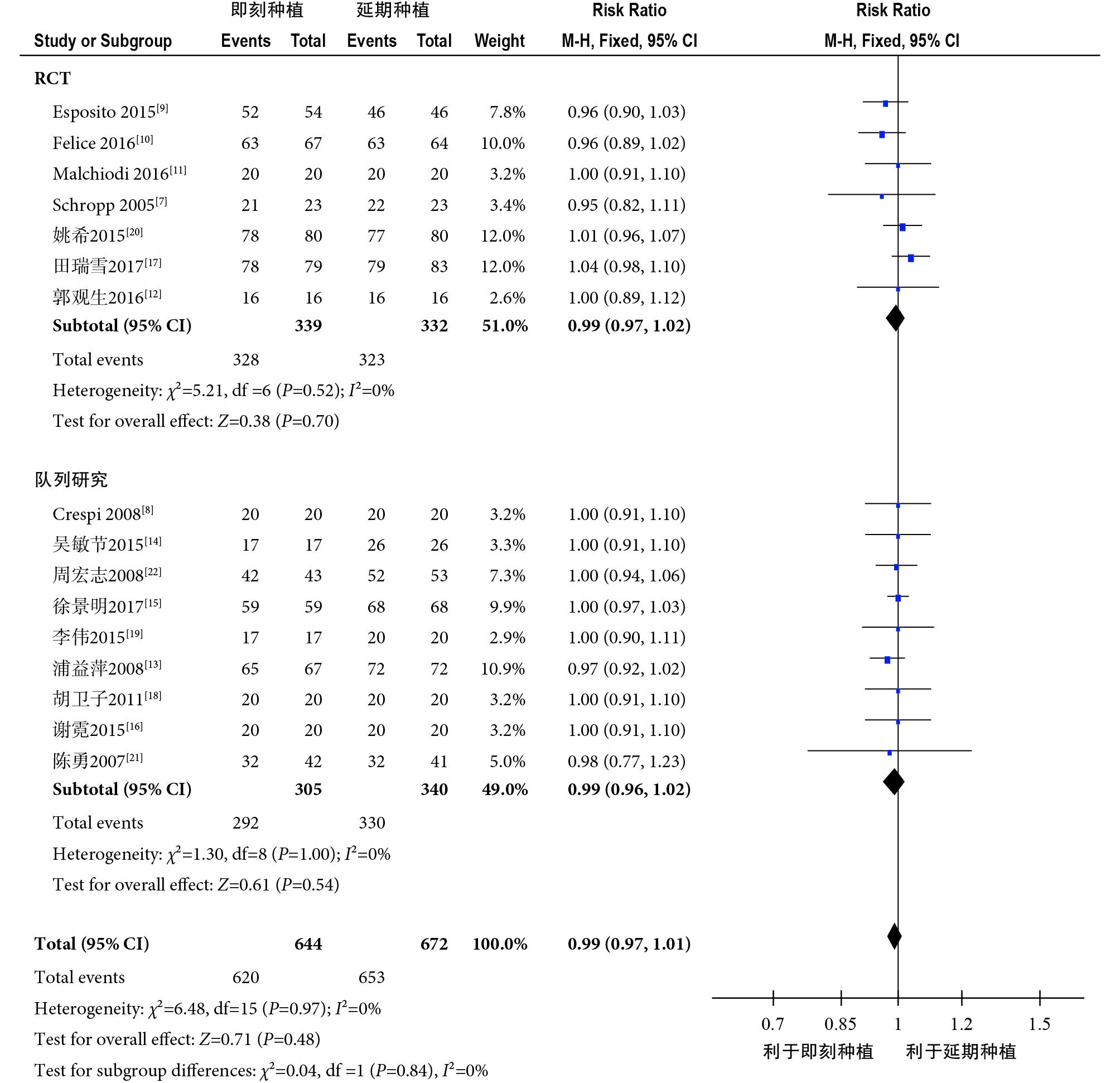

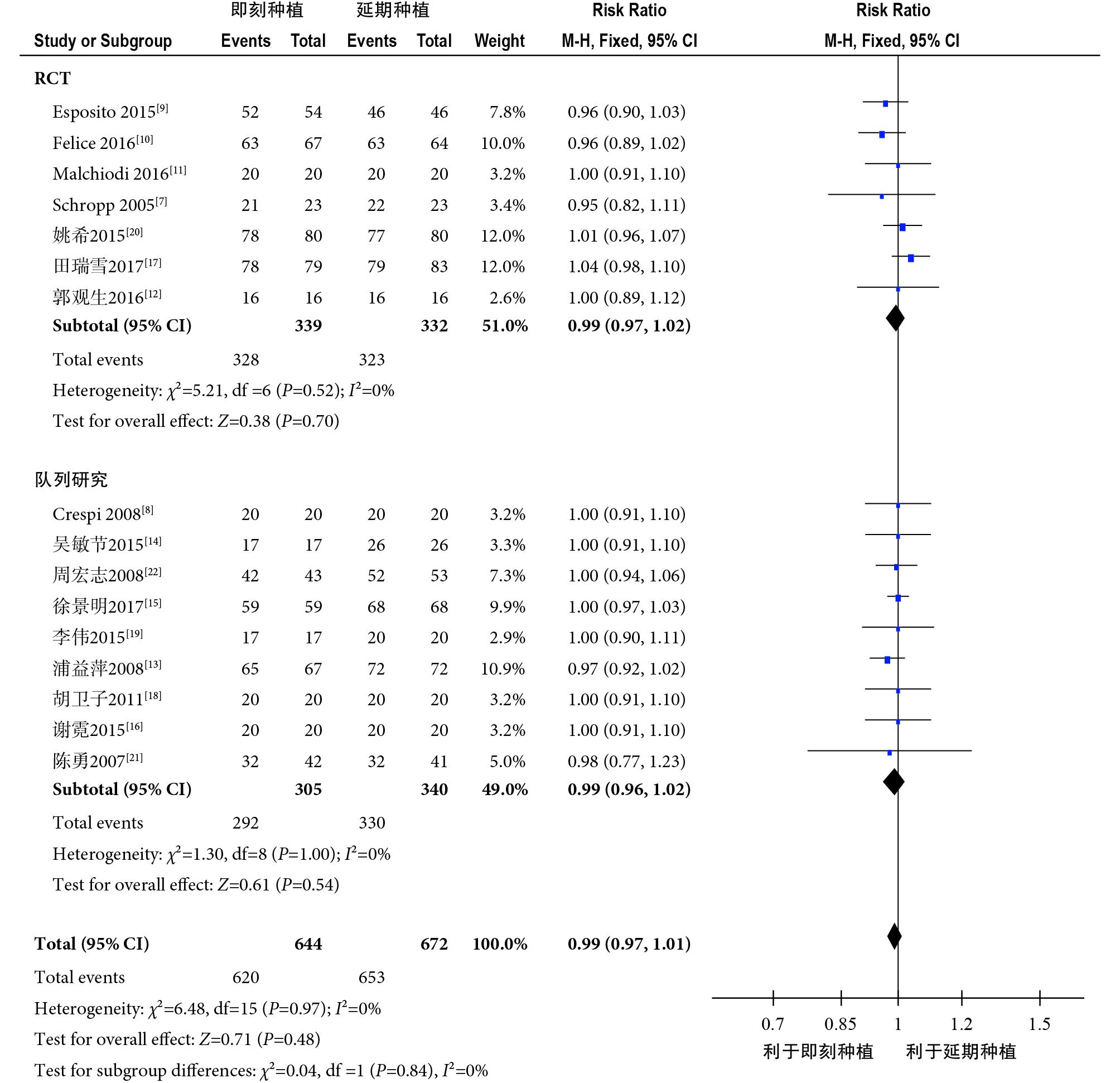

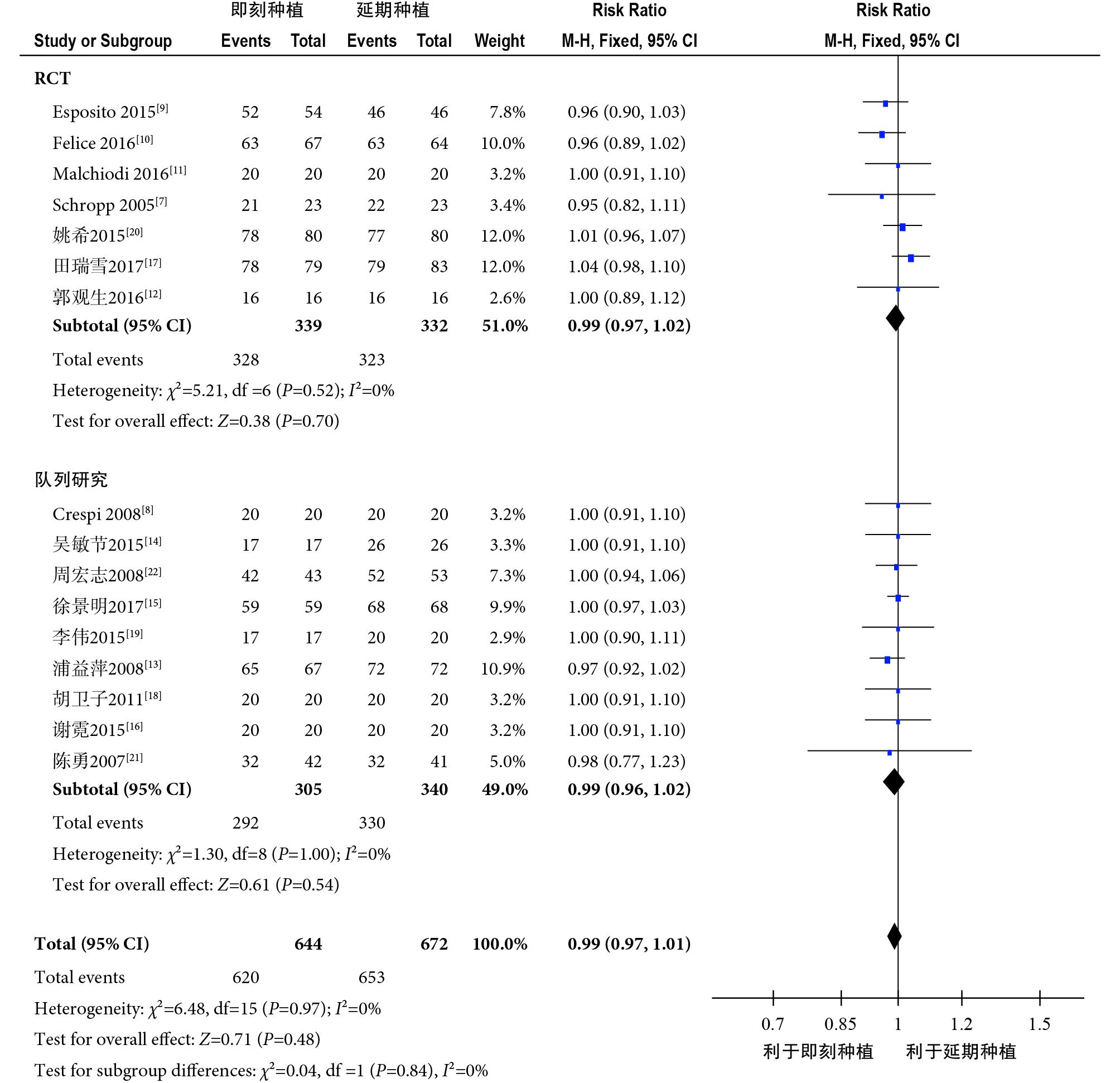

2.3.1 留存率

共納入 16 個研究[7-22]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組的種植體留存率差異無統計學意義[RCT:RR=0.99,95%CI(0.97,1.02),P=0.70;隊列研究:RR=0.99,95%CI(0.96,1.02),P=0.54](圖 2)。

圖2

即刻種植與延期種植種植體留存率比較的 Meta 分析

圖2

即刻種植與延期種植種植體留存率比較的 Meta 分析

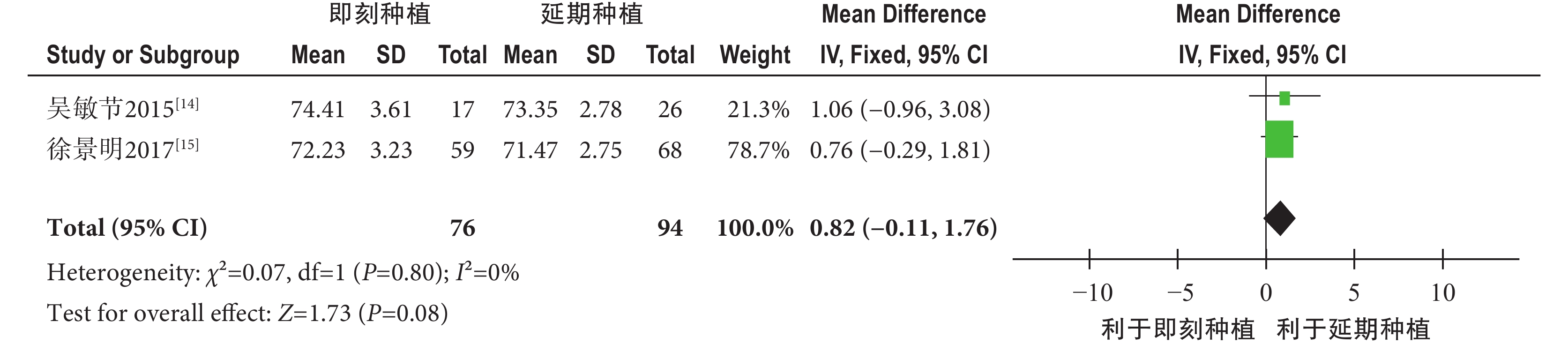

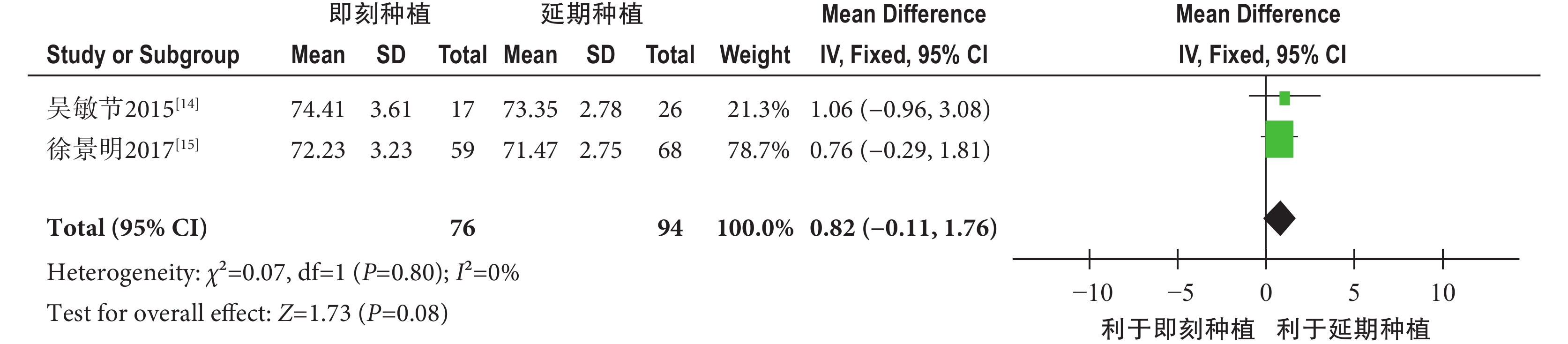

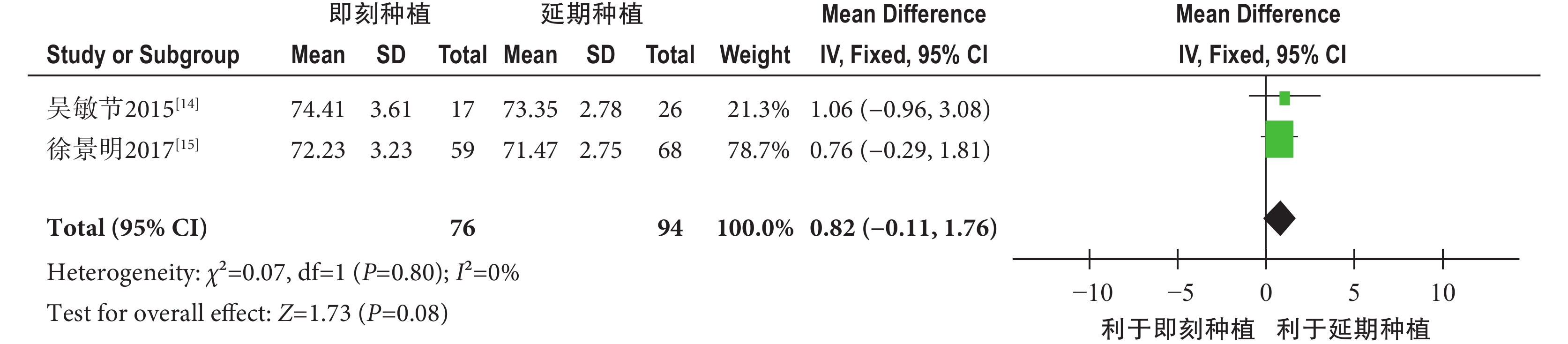

2.3.2 永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數

共納入 2 個研究[14, 15]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數差異無統計學意義[MD=0.82,95%CI(–0.11,1.76),P=0.08](圖 3)。

圖3

即刻種植與延期種植永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數比較的 Meta 分析

圖3

即刻種植與延期種植永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數比較的 Meta 分析

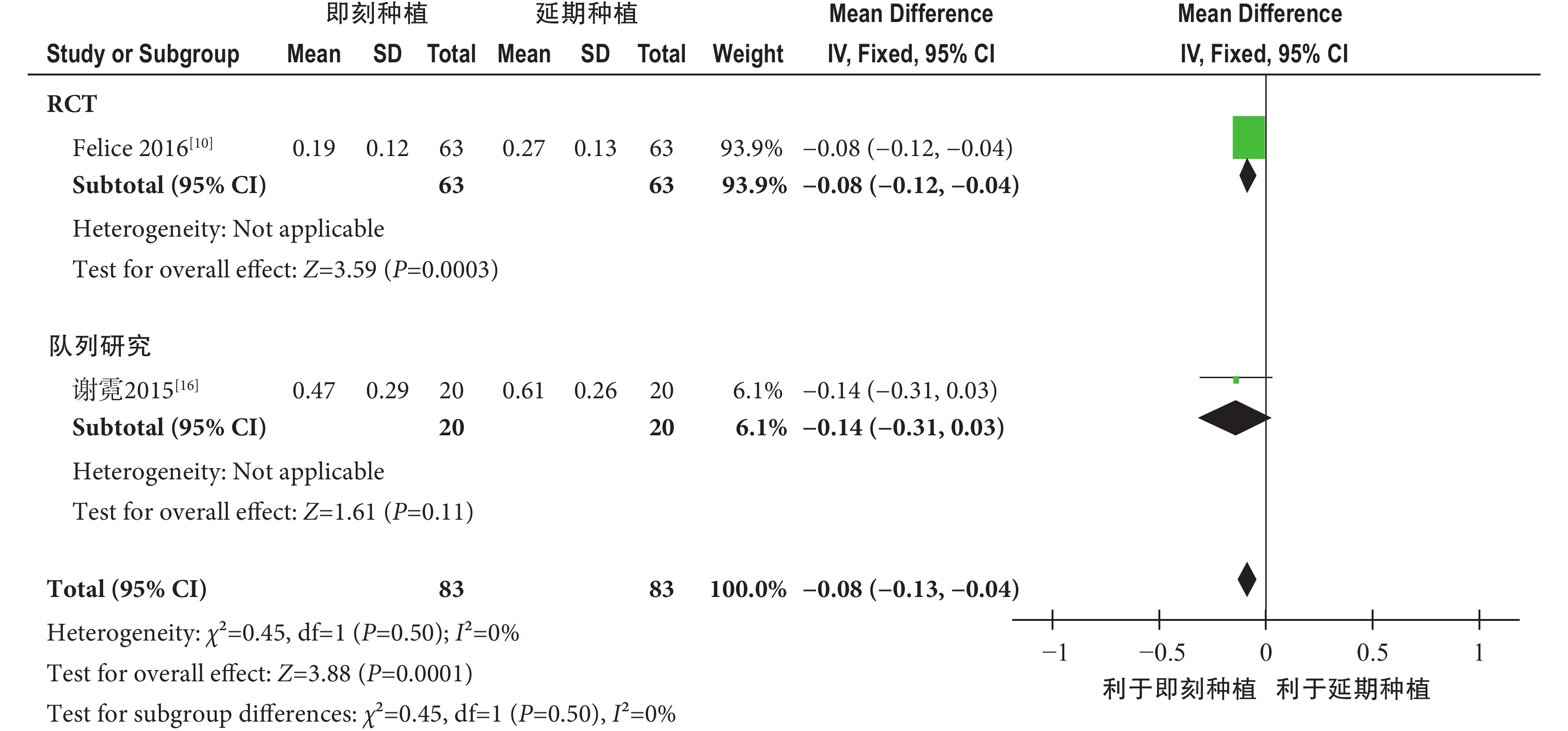

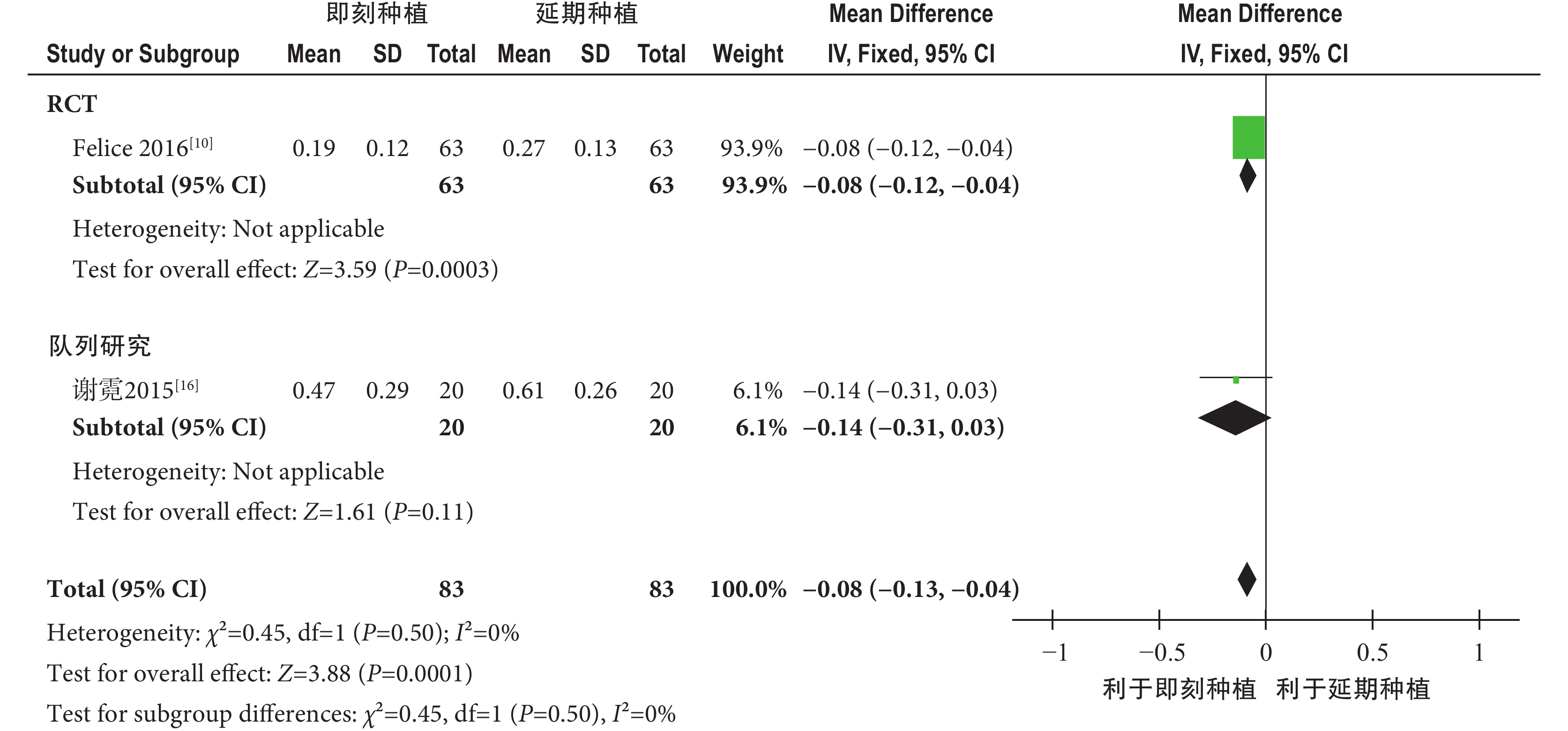

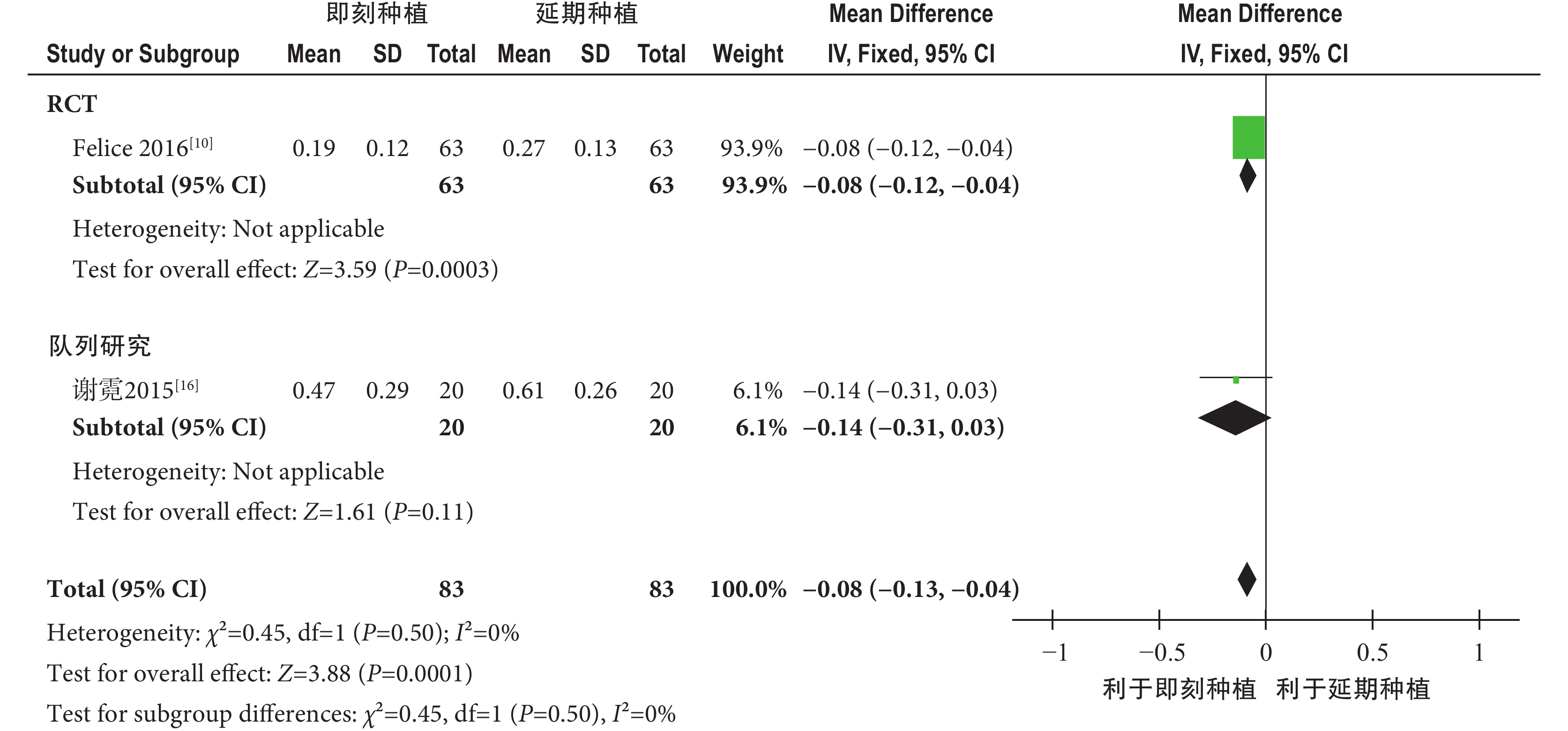

2.3.3 永久冠修復 3 個月后牙槽骨吸收量

共納入 2 個研究[10, 16]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組永久冠修復 3 個月后的牙槽骨吸收量小于延期種植組[MD=–0.08,95%CI(–0.13,–0.04),P=0.000 1]。進一步亞組分析結果顯示,RCT 結果與上述一致,回顧性隊列研究結果顯示兩組無差異[隊列研究:MD=–0.14,95%CI(–0.31,0.03),P=0.11;RCT:MD=–0.08,95%CI(–0.12,–0.04),P=0.000 3](圖 4)。

圖4

即刻種植與延期種植永久冠修復后 3 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖4

即刻種植與延期種植永久冠修復后 3 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

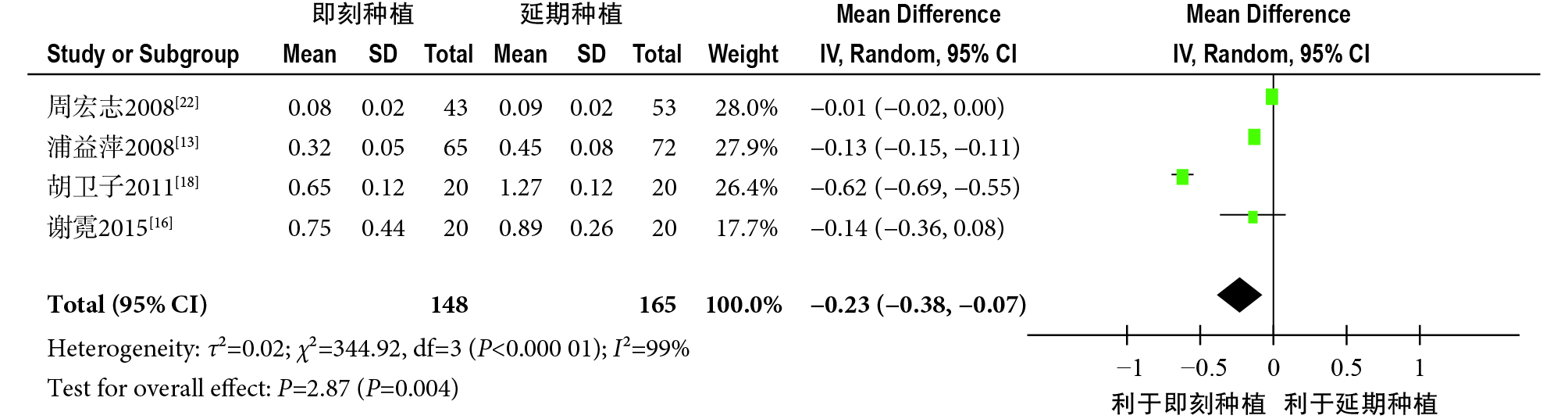

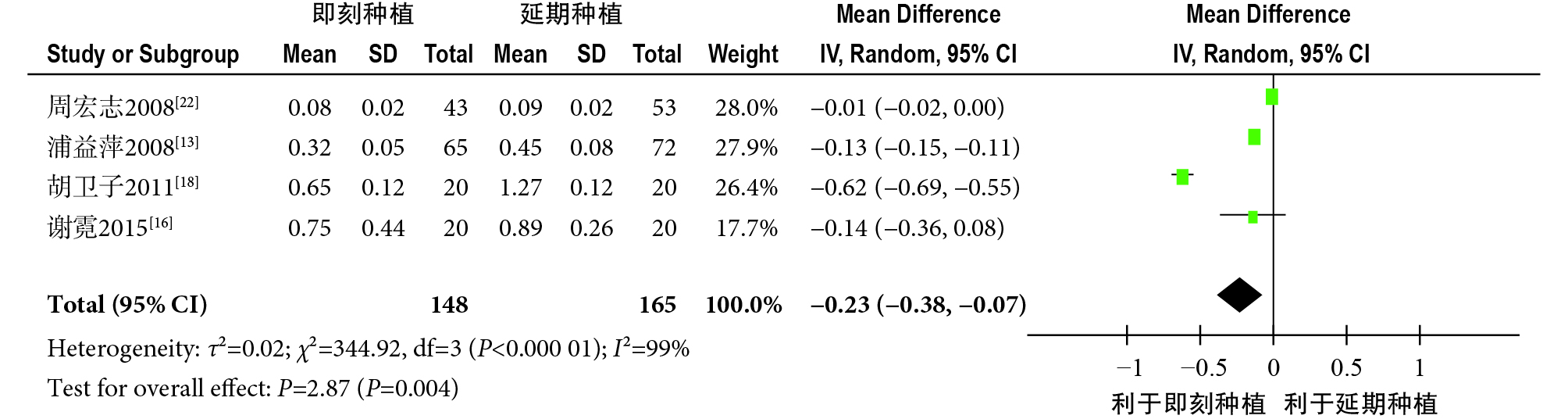

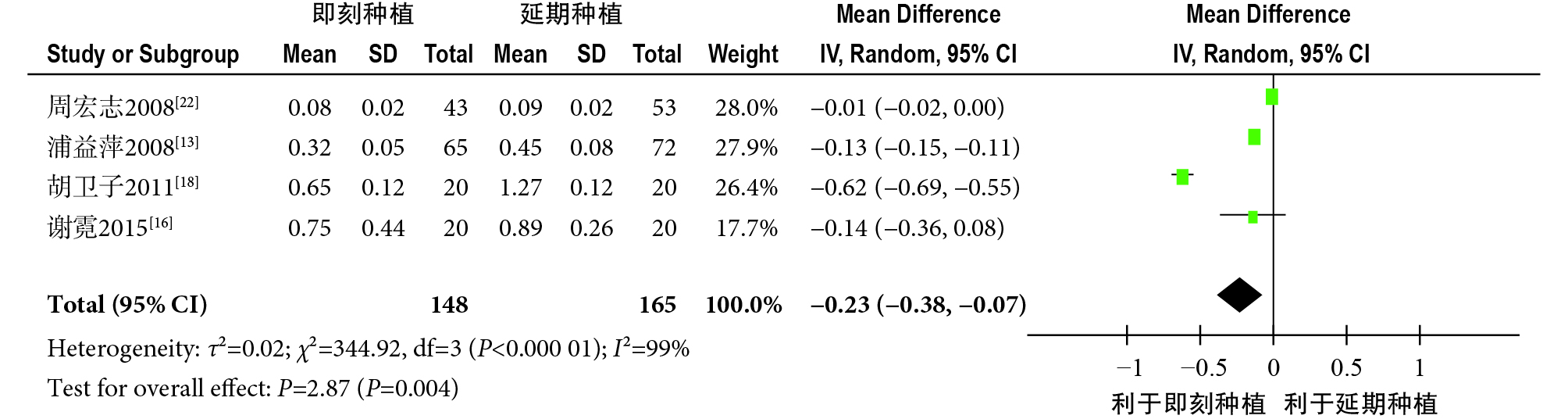

2.3.4 永久冠修復 6 個月后牙槽骨吸收量

共納入 4 個研究[13, 16, 18, 22]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組的永久冠修復 6 個月后牙槽骨吸收量小于延期種植組,差異有統計學意義[MD=–0.23,95%CI(–0.38,–0.07),P=0.004](圖 5)。

圖5

即刻種植與延期種植永久冠修復后 6 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖5

即刻種植與延期種植永久冠修復后 6 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

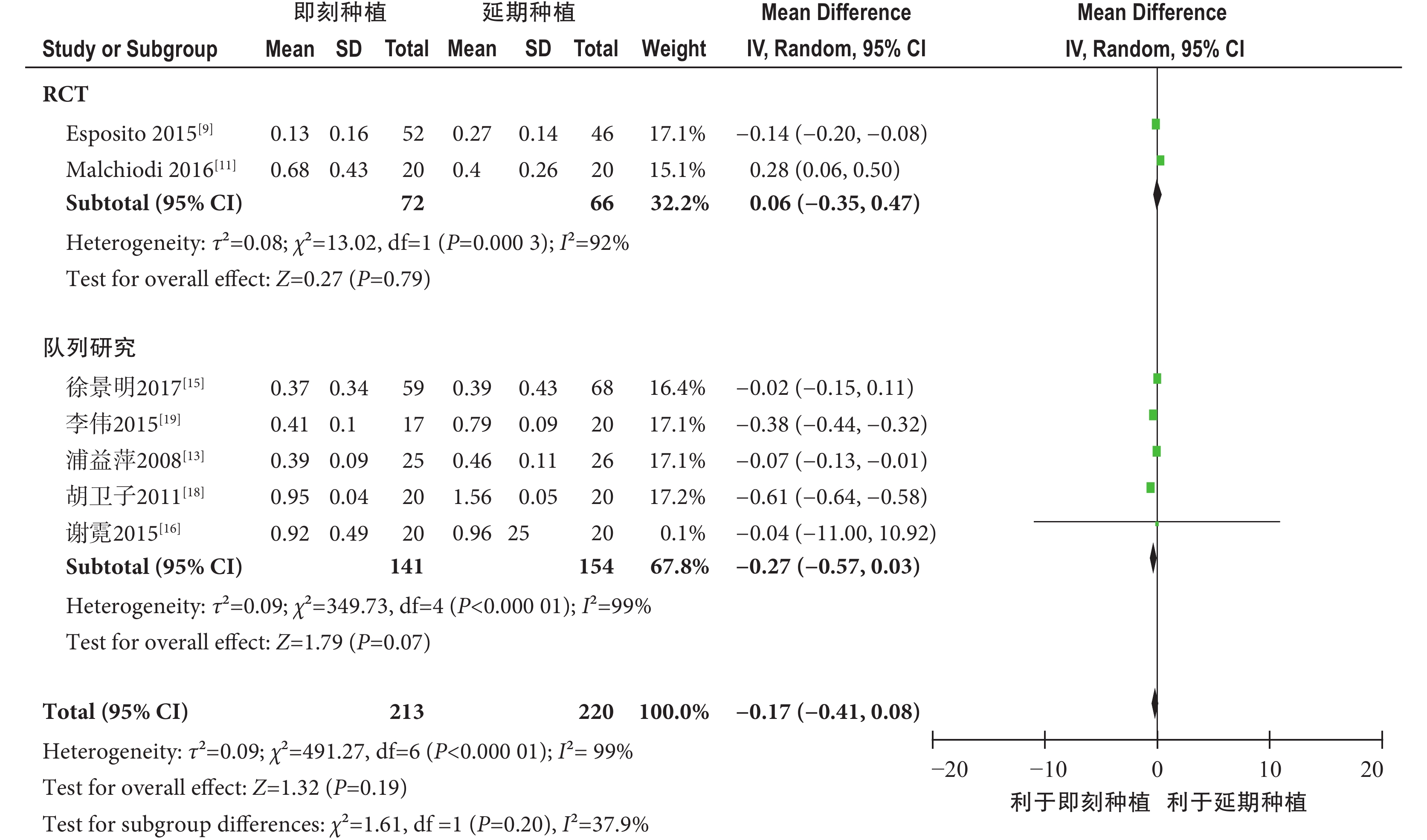

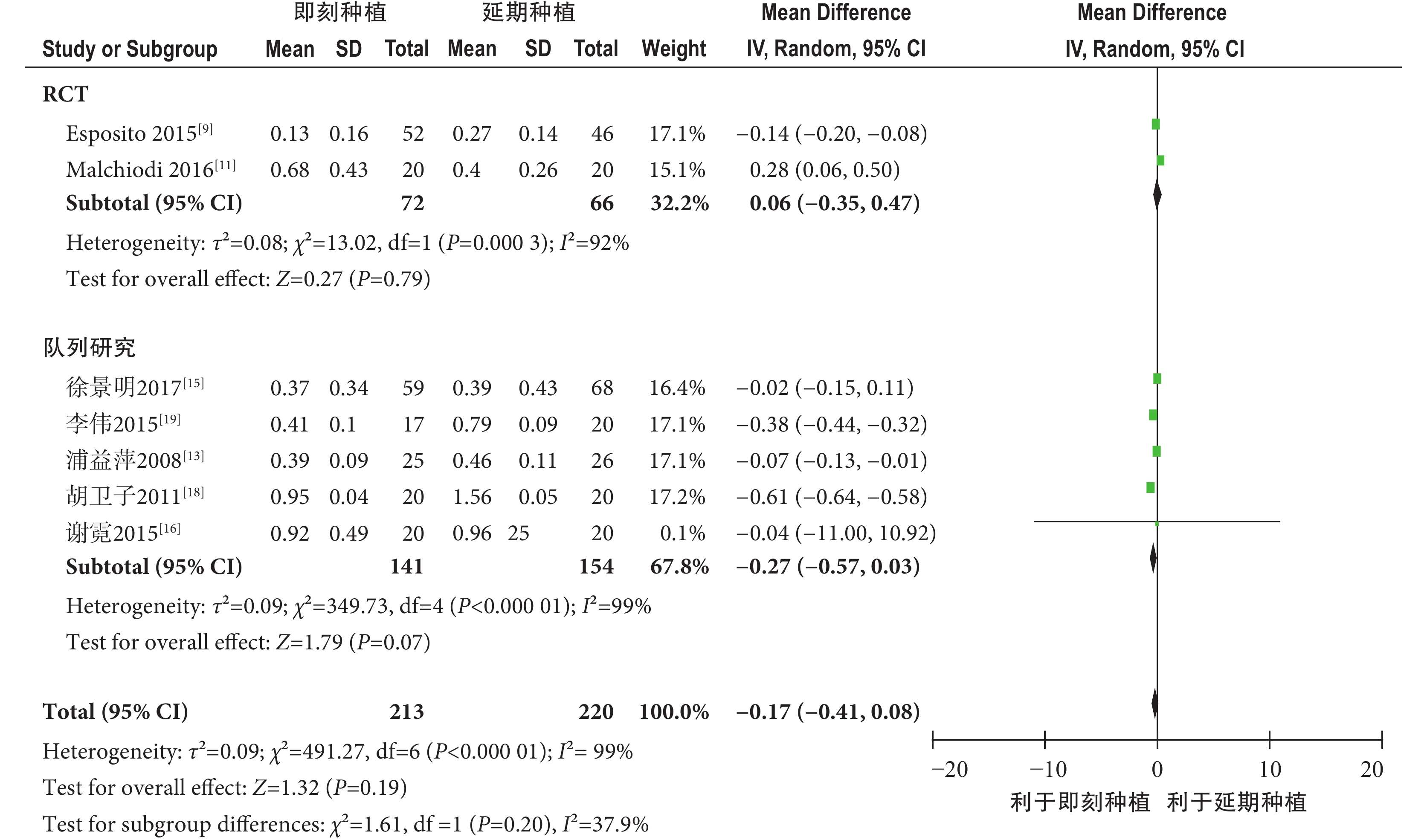

2.3.5 永久冠修復 12 個月后牙槽骨吸收量

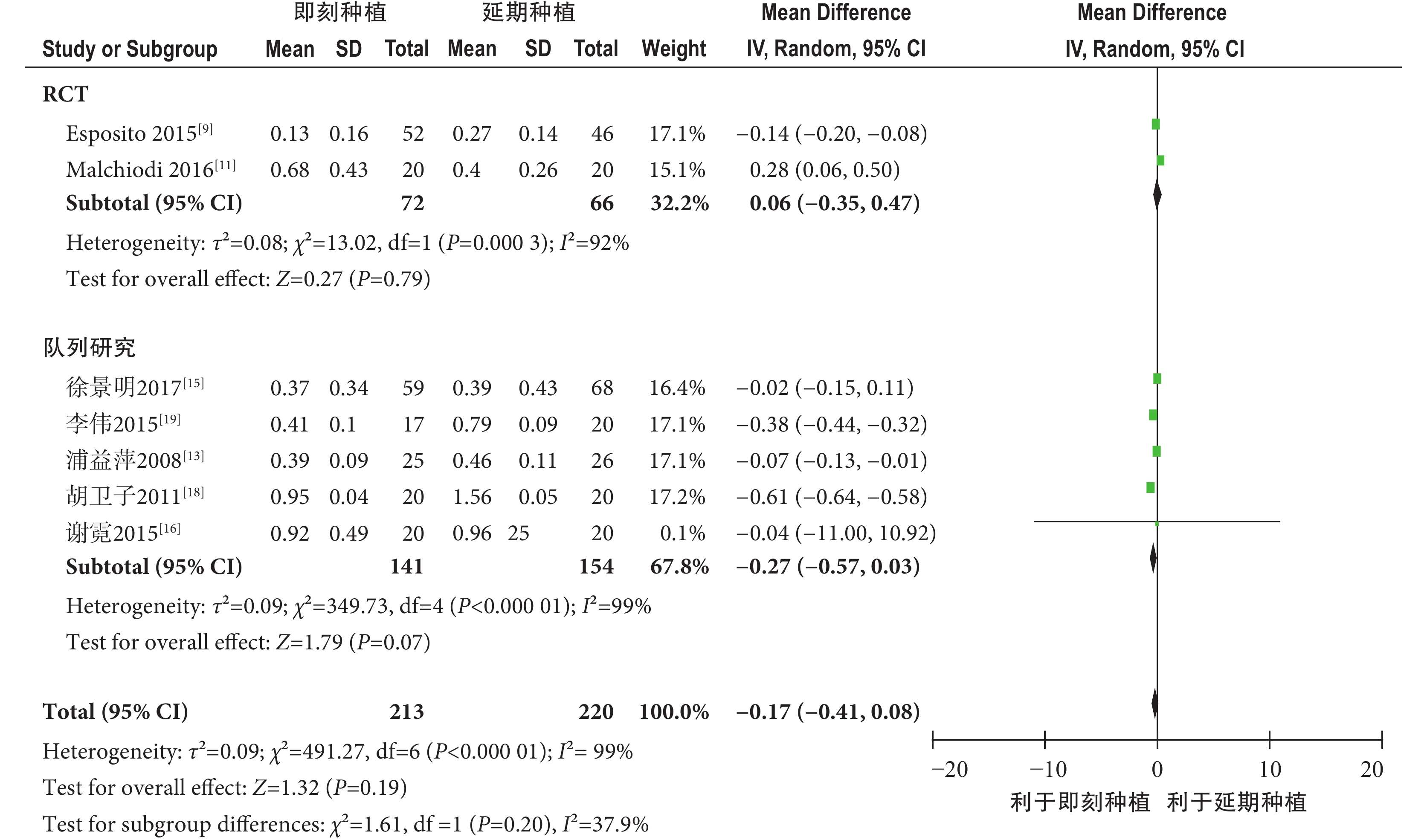

共納入 7 個研究[9, 11, 13, 15, 16, 18, 19]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組的永久冠修復 12 個月后牙槽骨吸收量差異無統計學意義[RCT:MD=0.06,95%CI(–0.35,0.47),P=0.79;隊列研究:MD=–0.27,95%CI(–0.57,0.03),P=0.07](圖 6)。

圖6

即刻種植與延期種植永久冠修復后 12 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖6

即刻種植與延期種植永久冠修復后 12 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

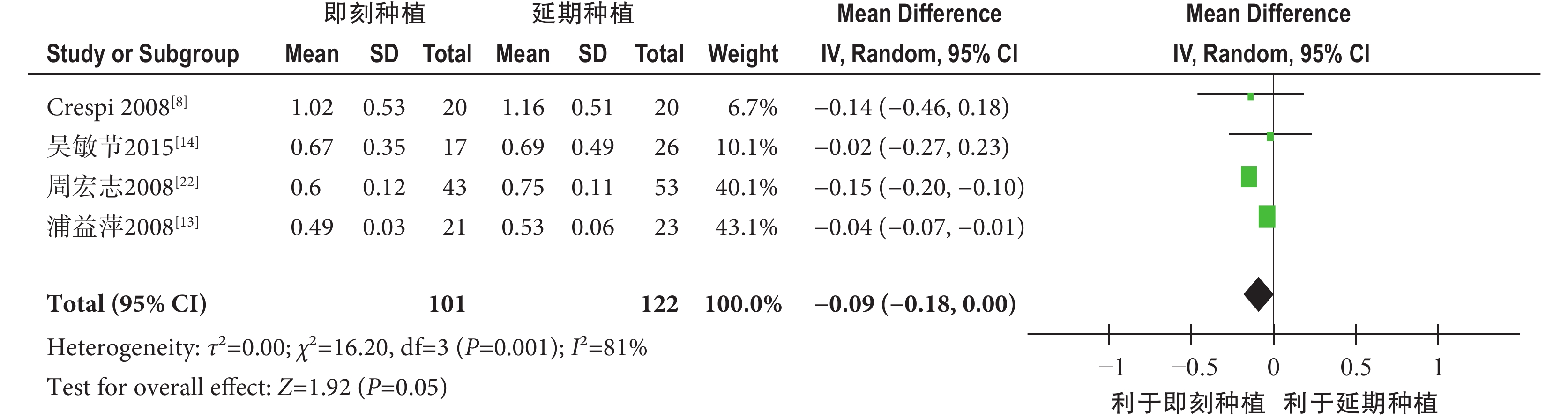

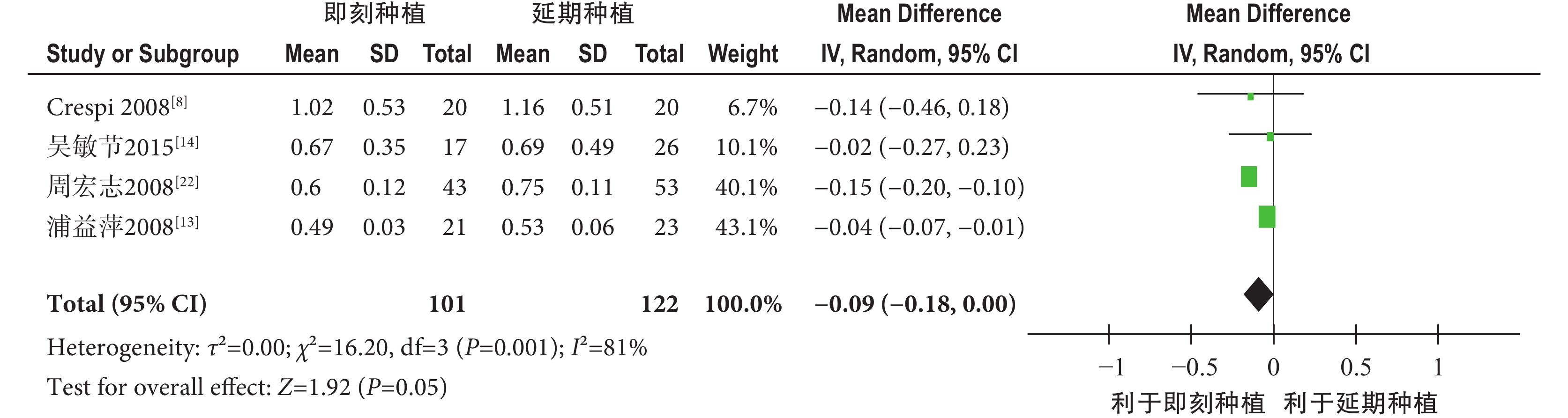

2.3.6 永久冠修復 24 個月后牙槽骨吸收量

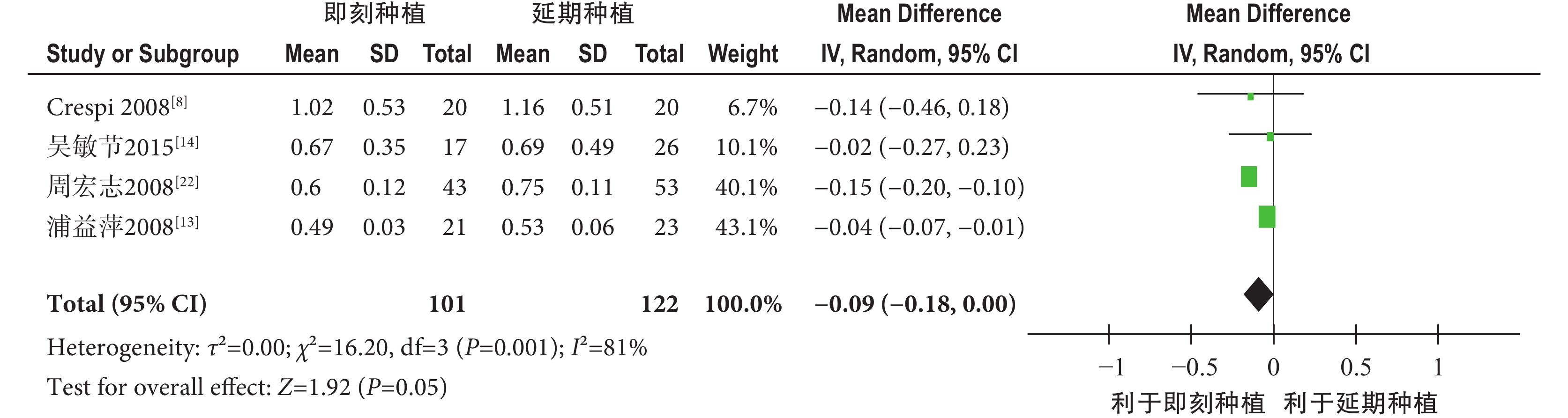

共納入 4 個研究[8, 13, 14, 22]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組的永久冠修復 24 個月后牙槽骨吸收無統計學意義[MD=–0.09,95%CI(–0.18,0.00),P=0.05](圖 7)

圖7

即刻種植與延期種植永久冠修復后 24 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖7

即刻種植與延期種植永久冠修復后 24 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

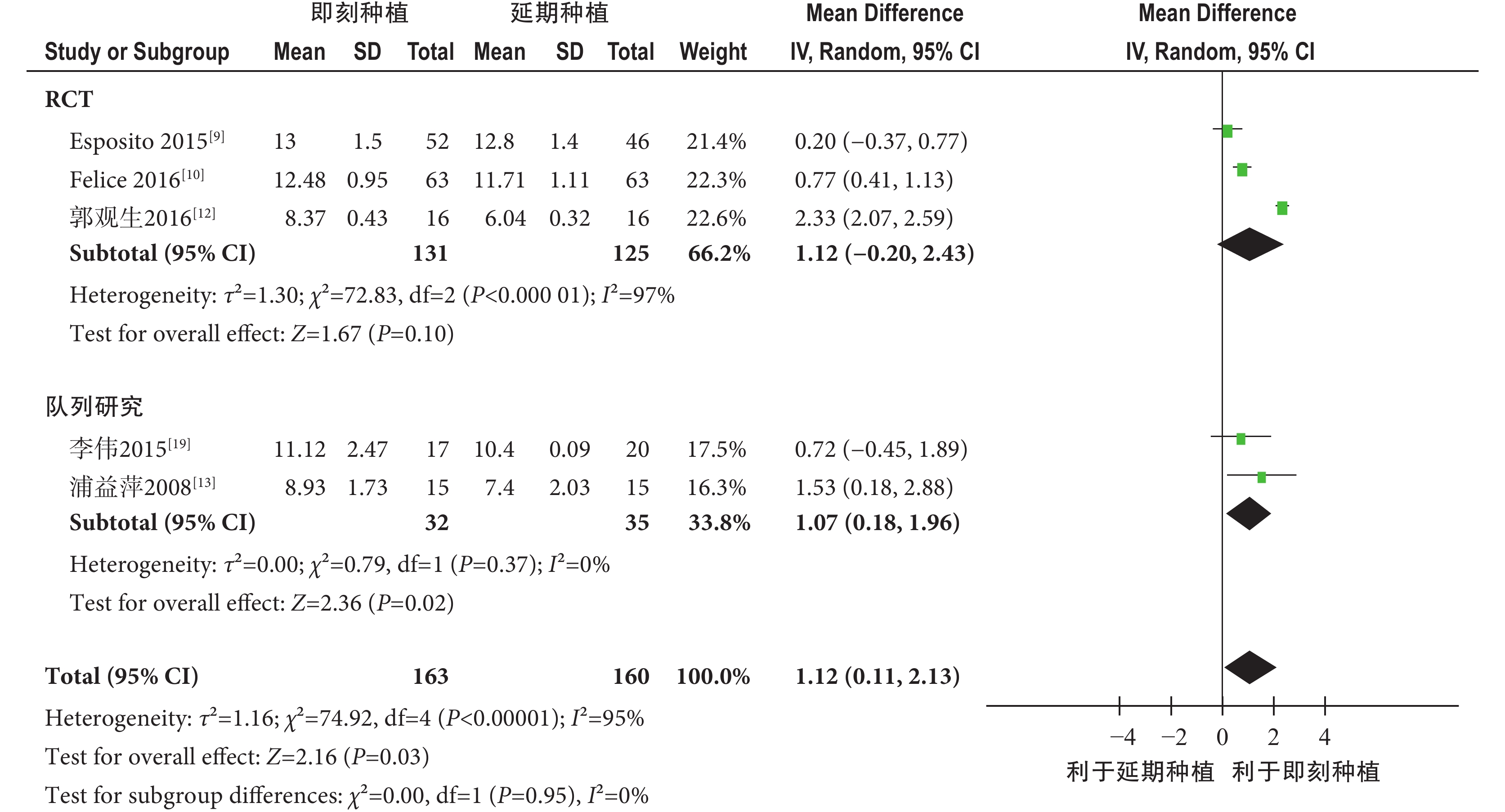

2.3.7 永久冠修復 6 個月后 PES 評分

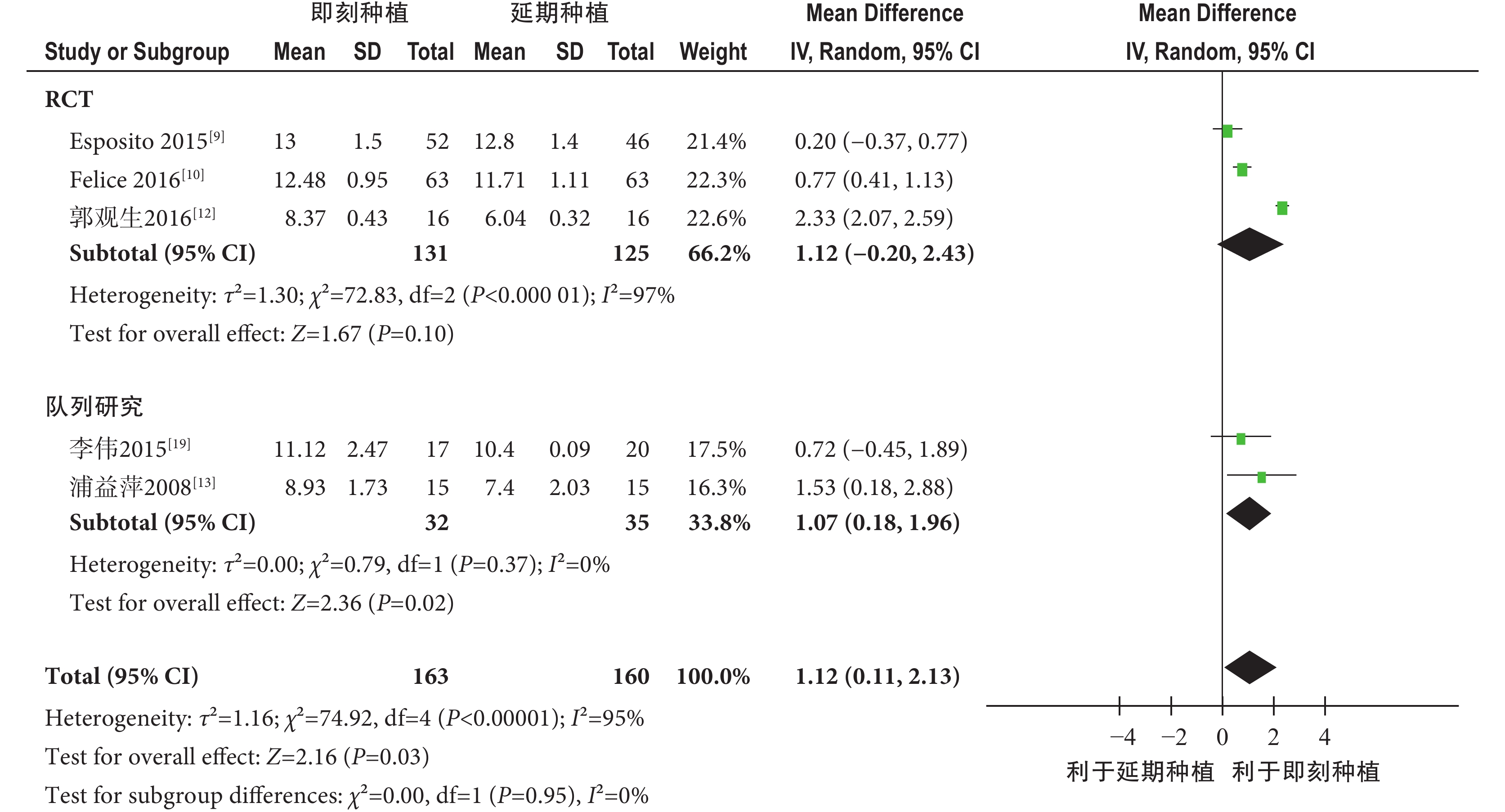

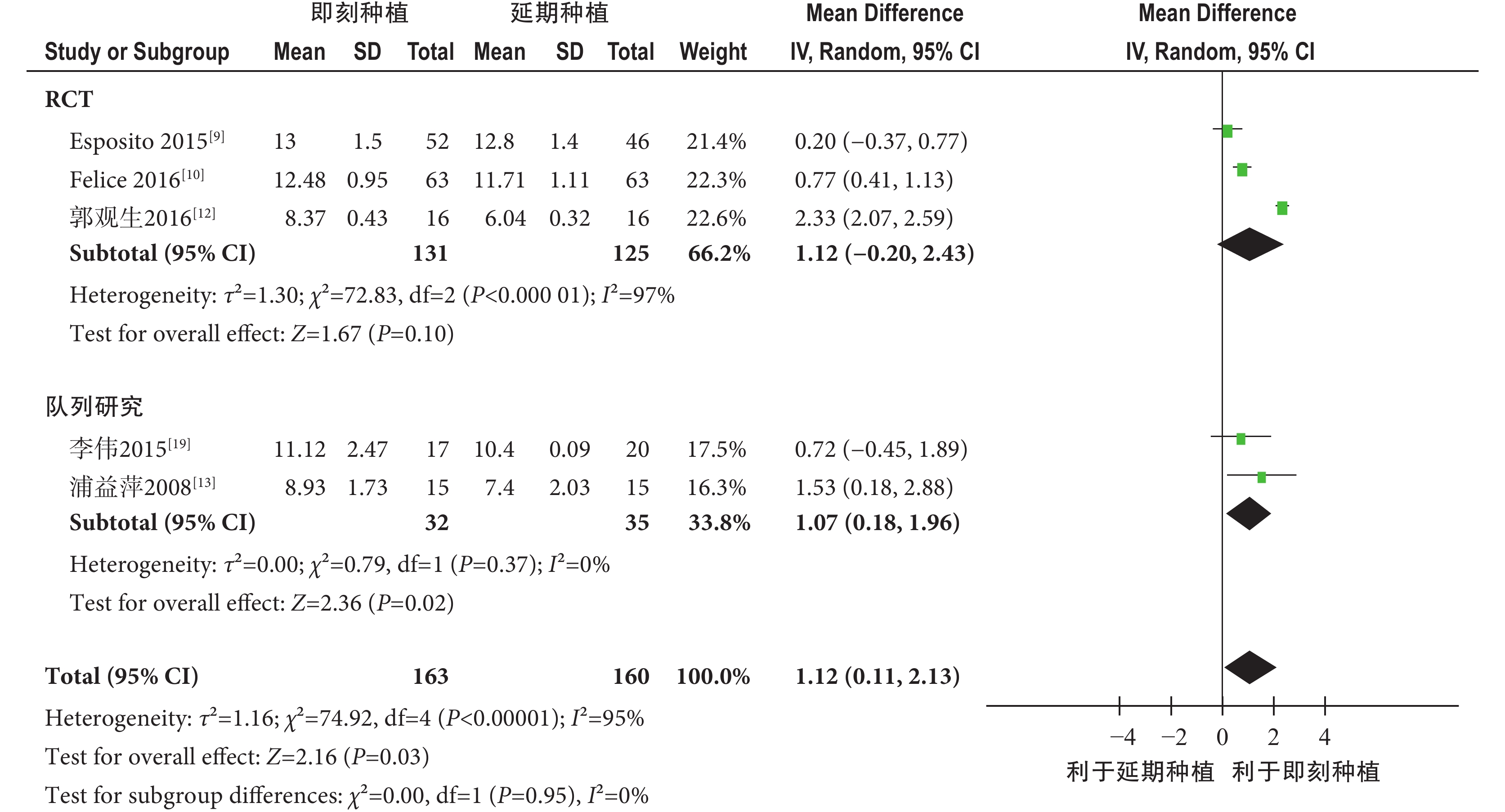

共納入 5 個研究[9, 10, 12, 13, 19]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組的永久冠修復 6 個月后 PES 評分高于延期種植組 [MD=1.12,95%CI(0.11,2.13),P=0.03]。亞組分析結果顯示,回顧性隊列研究與上述結果一致,RCT 顯示兩組無差別[RCT:MD=1.12,95%CI(–0.20,2.43),P=0.10;隊列研究:RR=1.07,95%(0.18,1.96),P=0.02](圖 8)。

圖8

即刻種植與延期種植久冠修復后 6 個月后周圍軟組織 PES 比較的 Meta 分析

圖8

即刻種植與延期種植久冠修復后 6 個月后周圍軟組織 PES 比較的 Meta 分析

3 討論

前牙區牙齒拔除之后牙槽骨存在吸收現象,唇頰側骨板的吸收變化最為明顯[23-25]。繼而伴發唇頰側塌陷,牙齦乳頭的缺損甚至缺失,在實際的臨床工作中很難被重建。1978 年,德國的口腔醫師 Schulte 等[26]首次提出了即刻種植的概念,即在拔牙后的新鮮拔牙創內即刻植入種植體,為口腔種植學開創了一項嶄新的臨床技術。后來隨著現代口腔種植學迅速發展,伴隨著種植材料的不斷改進,即刻種植技術也被種植學界普遍接受和重視,即刻種植能有效縮短患者的就診時間,減少患者等待種植時間和手術時間,即刻種植聯合即刻修復,能更好的滿足患者對美觀和功能的要求。即刻種植同時也能減少手術創傷,同時聯合引導骨再生技術,能更好的保留種植體周圍牙槽骨,避免種植體周圍牙槽骨過度吸收。即刻種植雖然有以上諸多優點,但業內對于前牙區即刻種植的牙齦軟組織美學問題一直是備受關注的熱點,也頗具爭議。

2006 年,Hürzeler 等[27]報道了前牙即刻種植后牙齦發生明顯退縮,特別是多牙連續缺失時牙齦退縮更明顯,導致美學修復失敗。2007 年,Chen 等[28]研究了 30 例上頜前牙區即刻種植病例,其中 33% 患者牙齦退縮 1~3 mm,影響了美學效果。2008 年,Evans 等[29]對 42 例前牙即刻種植的病例進行了回顧性分析發現,患者出現平均 0.9 mm 的牙齦退縮并導致牙冠過長。2012 年,H?mmerle 等[30]發表的共識性報告中指出,前牙是即刻種植的美學高風險區域,提倡采用延期種植。但是業內同樣有學者持相反觀點,認為前牙美學區域即刻種植的美學效果優于延期種植,唇側齦緣退縮并不明顯。2009 年,Kan 等[31]對 20 例患者進行前牙即刻種植并同期結締組織移植,平均隨訪觀察 2.5 年,唇側齦緣位置穩定無變化。2009 年,Block 等[32]的臨床研究中也認為即刻種植組唇側齦緣位置穩定性和美學效果優于延期種植組。2011 年,Raes 等[33]以拔牙前為測量基線,定量分析了即刻種植和延期種植修復 1 年后唇側齦緣的位置,結論是即刻種植組唇側齦緣位置較延期種植組更靠近牙冠方。

因此,本文對近 10 余年發表的前牙區的即刻種植與延期種植的研究進行系統評價。本研究結果顯示,即刻種植和延期種植在種植體的留存率、永久冠修復 4 個月后種植體的穩定性、永久冠修復 12 個月及 24 個月后牙槽骨吸收量方面無統計學差異,但 3 個月和 6 個月的牙槽骨吸收量方面,即刻種植較延期種植更優,提示即刻種植能有效減少短期牙槽骨吸收,但遠期卻無法避免牙槽骨的吸收,二者基本相當。為評價種植體術后的美學效果,我們采用 PES 評分。PES 評分系統涉及種植體周圍軟組織美學效果的多個因素,它包括種植體兩側齦乳頭高度、邊緣齦水平、軟組織輪廓、牙槽突度、軟組織質地、軟組織顏色七組評價指數,每組都有 0、1、2 三個記分值,總分最低為 0分,最高為 14分[34]。他們通過試驗指出這種評分系統具有良好的可重復性和靈敏性,適用于對軟組織變化的長期監測。本研究報告了種植體永久冠修復 6 個月后的 PES 評分,結果發現即刻種植較延期種植在周圍軟組織的 PES 評分上更高,提示即刻種植比延期種植更能達到良好的美學效果。

本研究的局限性:① 納入研究的數量偏少,且大多數研究樣本量較小,缺乏大樣本、多中心的研究;② 納入研究缺乏對種植體系統型號描述,即刻種植在手術方式中是否采用了一期植骨等手術方式,即刻種植與延期種植術前患者局部基本情況是否一致,這些均可能是異質性產生的主要原因;③ 受語言的限制,并沒有篩查除中文及英文以外的文獻,可能有符合納入標準但以其他語言發表的研究未被納入的可能。

綜上所述,當前證據顯示,前牙區的即刻種植在短期內能有效避免種植體周圍牙槽骨過度吸收,長期觀察顯示與延期種植牙槽骨吸收量基本相當。即刻種植在種植體周圍軟組織上能達到更好的美學效果。受納入研究數量和樣本量的限制,上述結論仍需要開展更多大樣本、多中心的研究來進行驗證。

即刻種植始于 20 世紀 70 年代末,因其具有縮短療程、減少就診次數和手術創傷、避免牙槽嵴過度吸收等優點備受各國學者關注,特別是在前牙區,因即刻種植存在諸多優點,故前牙區的即刻種植研究一直是國際上的熱點問題,其理念和技術伴隨著口腔種植學的發展而不斷更新,但同時即刻種植也一直是一項具有爭議、敏感度較高的臨床技術[1]。目前臨床上普遍應用的是延期種植,即拔牙創愈合 3 個月或更長時間后,在愈合后的健康牙槽嵴上植入種植體,然后經過 3~6 個月的愈合期再行上部結構的冠修復。但在拔牙創愈合過程中,牙槽骨發生了生理性的改建和吸收,導致骨量不足,可能造成種植體的植入困難,并最終影響種植修復的美學效果。即刻種植術是指在拔除患牙同期植入種植體[2-5],其優點在于:① 有效縮短整個治療時間;② 避免牙槽嵴過度吸收,盡可能保存牙槽嵴的高度和寬度,為術后提供良好的美學效果。但種植體即刻植入后,種植體與拔牙創骨壁有間隙,可增加潛在感染和失敗的風險,故對于即刻種植的美學效果及唇側牙齦緣位置還有諸多爭議。本研究旨在采用系統評價和 Meta 分析的方法,對即刻種植與延期種植相比對前牙區種植體成功率及術后美學的影響進行綜合評價,以期為臨床術式選擇提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

隨機對照試驗(RCT)和隊列研究。

1.1.2 研究對象

前牙區(包括前磨牙區)行種植義齒修復的患者,年齡>18 周歲,患者的性別、種族、國籍不限。

1.1.3 干預措施

試驗組采用即刻種植手術,對照組采用傳統延期種植手術。隨訪時間至少要種植體永久冠修復后 4 個月。

1.1.4 結局指標

① 種植體留存率;② 種植體永久冠修復 4 個月后穩定系數;③ 種植體永久冠修復 3 個月后牙槽骨吸收量;④ 種植體永久冠修復 6 個月后牙槽骨吸收量;⑤ 種植體永久冠修復 12 個月后牙槽骨吸收量;⑥ 種植體永久冠修復 24 個月后牙槽骨吸收量;⑦ 種植體永久冠修復 6 個月后軟組織的紅色美學指數(PES)評分。

1.1.5 排除標準

① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 無法獲取原文或文獻報道的數據不全或無法利用,經聯系作者也無法獲取者。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索 PubMed、The Cochrane Library、EMbase、CBM、CNKI 和 WanFang Data 數據庫,搜集前牙區即刻種植與傳統延期種植的 RCT 和回顧性隊列研究,檢索時限均為建庫至 2017 年 4 月。中文檢索詞包括:即刻種植、常規種植、延期種植、隨機對照、前牙區。英文檢索詞包括:immediate implant、delayed implant、convertional planting、post-extractive implants、anterior teeth area。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選、資料提取和納入研究的偏倚風險評價

由 2 位研究者獨立進行文獻篩選、資料提取并交叉核對,如遇分歧,則討論解決或交予第三方協助裁定。采用自制的資料提取表提取資料,提取內容主要包括:① 納入研究的基本信息,包括研究題目、作者、發表雜志和時間等;② 研究對象的基線特征,包括各組病例數、性別、平均年齡等;③ 干預措施的具體細節;④ 偏倚風險評價的關鍵要素;⑤ 所關注的結局指標和結果測量數據。

按照 Cochrane 手冊針對 RCT 的偏倚風險評價工具評價納入 RCT 的偏倚風險。納入隊列研究的偏倚風險采用 NOS 量表(Newcastle-Ottawa Scale)進行評價[6]。

1.4 統計分析

采用 RevMan 5.3 軟件進行 Meta 分析。計數資料采用風險比(RR)為效應指標,計量資料采用均數差(MD)為效應指標,各效應量均給出其點估計值和 95%CI。采用 χ2 檢驗分析各研究結果間的異質性(檢驗水準為 α=0.1),并結合 I2 值判斷異質性的大小。若各研究結果間無統計學異質性,則采用固定效應模型進行 Meta 分析;若各研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行 Meta 分析。臨床異質性采用亞組分析或敏感性分析等方法進行處理。Meta 分析的檢驗水準設為 α=0.05。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

最初共檢索到 154 篇文獻,其中中文文獻 57 篇,英文文獻 97 篇。經逐層篩選后,最終納入 16 個研究[7-22],包含 7 個 RCT,9 個回顧性隊列研究,共 1 316 顆種植體。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

2.2 納入研究的基本特征和偏倚風險評價結果

納入研究的基本特征見表 1,偏倚風險評價結果分別見表 2、表 3。

2.3 Meta 分析結果

2.3.1 留存率

共納入 16 個研究[7-22]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組的種植體留存率差異無統計學意義[RCT:RR=0.99,95%CI(0.97,1.02),P=0.70;隊列研究:RR=0.99,95%CI(0.96,1.02),P=0.54](圖 2)。

圖2

即刻種植與延期種植種植體留存率比較的 Meta 分析

圖2

即刻種植與延期種植種植體留存率比較的 Meta 分析

2.3.2 永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數

共納入 2 個研究[14, 15]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數差異無統計學意義[MD=0.82,95%CI(–0.11,1.76),P=0.08](圖 3)。

圖3

即刻種植與延期種植永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數比較的 Meta 分析

圖3

即刻種植與延期種植永久冠修復 4 個月后種植體穩定系數比較的 Meta 分析

2.3.3 永久冠修復 3 個月后牙槽骨吸收量

共納入 2 個研究[10, 16]。固定效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組永久冠修復 3 個月后的牙槽骨吸收量小于延期種植組[MD=–0.08,95%CI(–0.13,–0.04),P=0.000 1]。進一步亞組分析結果顯示,RCT 結果與上述一致,回顧性隊列研究結果顯示兩組無差異[隊列研究:MD=–0.14,95%CI(–0.31,0.03),P=0.11;RCT:MD=–0.08,95%CI(–0.12,–0.04),P=0.000 3](圖 4)。

圖4

即刻種植與延期種植永久冠修復后 3 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖4

即刻種植與延期種植永久冠修復后 3 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

2.3.4 永久冠修復 6 個月后牙槽骨吸收量

共納入 4 個研究[13, 16, 18, 22]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組的永久冠修復 6 個月后牙槽骨吸收量小于延期種植組,差異有統計學意義[MD=–0.23,95%CI(–0.38,–0.07),P=0.004](圖 5)。

圖5

即刻種植與延期種植永久冠修復后 6 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖5

即刻種植與延期種植永久冠修復后 6 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

2.3.5 永久冠修復 12 個月后牙槽骨吸收量

共納入 7 個研究[9, 11, 13, 15, 16, 18, 19]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組的永久冠修復 12 個月后牙槽骨吸收量差異無統計學意義[RCT:MD=0.06,95%CI(–0.35,0.47),P=0.79;隊列研究:MD=–0.27,95%CI(–0.57,0.03),P=0.07](圖 6)。

圖6

即刻種植與延期種植永久冠修復后 12 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖6

即刻種植與延期種植永久冠修復后 12 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

2.3.6 永久冠修復 24 個月后牙槽骨吸收量

共納入 4 個研究[8, 13, 14, 22]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組與延期種植組的永久冠修復 24 個月后牙槽骨吸收無統計學意義[MD=–0.09,95%CI(–0.18,0.00),P=0.05](圖 7)

圖7

即刻種植與延期種植永久冠修復后 24 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

圖7

即刻種植與延期種植永久冠修復后 24 個月后牙槽骨吸收量比較的 Meta 分析

2.3.7 永久冠修復 6 個月后 PES 評分

共納入 5 個研究[9, 10, 12, 13, 19]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,即刻種植組的永久冠修復 6 個月后 PES 評分高于延期種植組 [MD=1.12,95%CI(0.11,2.13),P=0.03]。亞組分析結果顯示,回顧性隊列研究與上述結果一致,RCT 顯示兩組無差別[RCT:MD=1.12,95%CI(–0.20,2.43),P=0.10;隊列研究:RR=1.07,95%(0.18,1.96),P=0.02](圖 8)。

圖8

即刻種植與延期種植久冠修復后 6 個月后周圍軟組織 PES 比較的 Meta 分析

圖8

即刻種植與延期種植久冠修復后 6 個月后周圍軟組織 PES 比較的 Meta 分析

3 討論

前牙區牙齒拔除之后牙槽骨存在吸收現象,唇頰側骨板的吸收變化最為明顯[23-25]。繼而伴發唇頰側塌陷,牙齦乳頭的缺損甚至缺失,在實際的臨床工作中很難被重建。1978 年,德國的口腔醫師 Schulte 等[26]首次提出了即刻種植的概念,即在拔牙后的新鮮拔牙創內即刻植入種植體,為口腔種植學開創了一項嶄新的臨床技術。后來隨著現代口腔種植學迅速發展,伴隨著種植材料的不斷改進,即刻種植技術也被種植學界普遍接受和重視,即刻種植能有效縮短患者的就診時間,減少患者等待種植時間和手術時間,即刻種植聯合即刻修復,能更好的滿足患者對美觀和功能的要求。即刻種植同時也能減少手術創傷,同時聯合引導骨再生技術,能更好的保留種植體周圍牙槽骨,避免種植體周圍牙槽骨過度吸收。即刻種植雖然有以上諸多優點,但業內對于前牙區即刻種植的牙齦軟組織美學問題一直是備受關注的熱點,也頗具爭議。

2006 年,Hürzeler 等[27]報道了前牙即刻種植后牙齦發生明顯退縮,特別是多牙連續缺失時牙齦退縮更明顯,導致美學修復失敗。2007 年,Chen 等[28]研究了 30 例上頜前牙區即刻種植病例,其中 33% 患者牙齦退縮 1~3 mm,影響了美學效果。2008 年,Evans 等[29]對 42 例前牙即刻種植的病例進行了回顧性分析發現,患者出現平均 0.9 mm 的牙齦退縮并導致牙冠過長。2012 年,H?mmerle 等[30]發表的共識性報告中指出,前牙是即刻種植的美學高風險區域,提倡采用延期種植。但是業內同樣有學者持相反觀點,認為前牙美學區域即刻種植的美學效果優于延期種植,唇側齦緣退縮并不明顯。2009 年,Kan 等[31]對 20 例患者進行前牙即刻種植并同期結締組織移植,平均隨訪觀察 2.5 年,唇側齦緣位置穩定無變化。2009 年,Block 等[32]的臨床研究中也認為即刻種植組唇側齦緣位置穩定性和美學效果優于延期種植組。2011 年,Raes 等[33]以拔牙前為測量基線,定量分析了即刻種植和延期種植修復 1 年后唇側齦緣的位置,結論是即刻種植組唇側齦緣位置較延期種植組更靠近牙冠方。

因此,本文對近 10 余年發表的前牙區的即刻種植與延期種植的研究進行系統評價。本研究結果顯示,即刻種植和延期種植在種植體的留存率、永久冠修復 4 個月后種植體的穩定性、永久冠修復 12 個月及 24 個月后牙槽骨吸收量方面無統計學差異,但 3 個月和 6 個月的牙槽骨吸收量方面,即刻種植較延期種植更優,提示即刻種植能有效減少短期牙槽骨吸收,但遠期卻無法避免牙槽骨的吸收,二者基本相當。為評價種植體術后的美學效果,我們采用 PES 評分。PES 評分系統涉及種植體周圍軟組織美學效果的多個因素,它包括種植體兩側齦乳頭高度、邊緣齦水平、軟組織輪廓、牙槽突度、軟組織質地、軟組織顏色七組評價指數,每組都有 0、1、2 三個記分值,總分最低為 0分,最高為 14分[34]。他們通過試驗指出這種評分系統具有良好的可重復性和靈敏性,適用于對軟組織變化的長期監測。本研究報告了種植體永久冠修復 6 個月后的 PES 評分,結果發現即刻種植較延期種植在周圍軟組織的 PES 評分上更高,提示即刻種植比延期種植更能達到良好的美學效果。

本研究的局限性:① 納入研究的數量偏少,且大多數研究樣本量較小,缺乏大樣本、多中心的研究;② 納入研究缺乏對種植體系統型號描述,即刻種植在手術方式中是否采用了一期植骨等手術方式,即刻種植與延期種植術前患者局部基本情況是否一致,這些均可能是異質性產生的主要原因;③ 受語言的限制,并沒有篩查除中文及英文以外的文獻,可能有符合納入標準但以其他語言發表的研究未被納入的可能。

綜上所述,當前證據顯示,前牙區的即刻種植在短期內能有效避免種植體周圍牙槽骨過度吸收,長期觀察顯示與延期種植牙槽骨吸收量基本相當。即刻種植在種植體周圍軟組織上能達到更好的美學效果。受納入研究數量和樣本量的限制,上述結論仍需要開展更多大樣本、多中心的研究來進行驗證。