引用本文: 徐涯鑫, 高亞南, 徐軍, 姚亭, 陳亞梅. 代謝綜合征與炎癥性腸病的因果關系:兩樣本雙向孟德爾隨機化研究. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(11): 1263-1269. doi: 10.7507/1672-2531.202310192 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

炎癥性腸病(inflammatory bowel disease,IBD)是一種主要累及胃腸道的慢性復發性炎癥性疾病,主要包括克羅恩病(Crohn’s disease,CD)和潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)[1]。在過去的10年間,北美和歐洲的IBD確診人數已分別超過150萬和200萬[2]。如今,IBD發病率在世界范圍內正發生變化,南美洲、東歐、亞洲和非洲發病率正在迅速上升,許多國家的發病率超過0.3%[3,4]。由于IBD的終身性和不可治愈性,給社會和個人帶來了巨大的經濟和社會負擔,已成為全球性的公共衛生挑戰[3]。然而,IBD的發病機制尚不清楚,越來越多的證據表明宿主、環境和腸道微生物之間的復雜相互作用可能會在遺傳易感個體中引發免疫介導的炎癥[5,6]。

代謝綜合征(metabolic syndrome,MS)也被稱為X綜合征,是以肥胖和胰島素抵抗為特征的代謝紊亂癥候群,包括中心性肥胖、血脂異常、胰島素抵抗、高血壓這四大心血管風險因素的聚集[7,8]。最近的研究結果表明,MS和IBD在病理生理特征上存在相似之處,包括脂肪組織失調、免疫反應不足和長期慢性炎癥[9,10]。多項觀察性研究顯示,MS與IBD之間存在適度相關性[11,12]。一項流行病學調查研究[12]表明,MS在CD和UC患者中的發生率高于非IBD對照組,尤其是在CD患者中效應更具有統計學意義,且MS的存在可能會增加CD患者的住院率[13]。然而,另一些研究[14,15]結果表明,MS在IBD患者中的發生率似乎與健康對照組相當,兩種疾病之間的潛在致病性關聯仍不清楚,因果關系也尚未建立。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)是用于流行病學研究中探究暴露和結局之間因果關系的經典方法。MR使用遺傳變異作為與暴露因素強相關的工具變量(instrumental variables,IV)來進行因果推斷[16],這些遺傳變異在減數分裂時隨機分配,因此獨立于觀察性研究中潛在混雜因素和反向因果的影響[17,18]。盡管許多流行病學研究表明這兩種慢性炎癥性疾病之間可能存在關聯,但目前尚有爭議。因此,本研究基于雙向MR方法探究基因預測的MS和IBD之間因果關系的可能,以期為IBD的發生發展提供新的假說和防治措施。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究通過雙向兩樣本MR方法探究基因預測的MS和IBD之間的因果關系。通過篩選與MS具有強相關的遺傳變異作為IV,以探究其對于IBD(包括CD和UC)的因果影響。此外,反向MR分析還評估了反向因果關系的可能。MR分析遵循三個核心假設:① 相關性假設:遺傳IV與暴露因素強相關;② 獨立性假設:遺傳IV獨立于影響“暴露-結局”的混雜因素;③ 排他性假設:遺傳IV只能通過暴露影響結局。本研究結果根據STROBE-MR規范進行報告。

1.2 數據來源

MS的全基因組關聯研究(genome-wide association studies,GWAS)數據來源于英國生物銀行數據庫,該數據集的樣本量為291 107例,其中包括59 677例MS病例和231 430例對照病例[19]。IBD的GWAS數據來源于一項全面的Meta分析,該數據集樣本量為59 957例,其中包括40 266例CD病例和45 975例UC病例[20]。與暴露和結局有關的詳細數據信息見表1。

1.3 IV的篩選

首先,我們在GWAS數據庫中使用P<5×10?8作為篩選條件提取出與MS具有強相關的遺傳變異作為IV,通過設置連鎖不平衡(linkage disequilibrium,LD)參數r2=0.001,kb=10 000,以保證各個單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism,SNP)之間相互獨立,避免出現具有強效應的LD以導致結果出現偏倚[17]。使用PhenoScanner V2尋找并去除與混雜因素(如二型糖尿病[21]、冠狀動脈疾病[22]、慢性缺血性心臟病[23]等)相關的SNP,并將暴露和結局進行同方向糾正以去除回文SNP。接著,我們通過F= ,計算F統計值以篩選弱IV,β為SNP對暴露因素的效應值,SE(standard error)為β的標準誤,當F>10時,表明結果不受弱IV帶來的偏倚[24]。此外,還進行了“暴露-結果”通路的Steiger方向性檢驗,該方法主要用于檢驗是否存在與結果的相關性比與暴露的相關性更強的IV,如果IV符合標準,則Steiger方向性檢驗結果為“TURE”,否則為“FALSE”[25],我們排除了測試結果為“FALSE”的IV。

,計算F統計值以篩選弱IV,β為SNP對暴露因素的效應值,SE(standard error)為β的標準誤,當F>10時,表明結果不受弱IV帶來的偏倚[24]。此外,還進行了“暴露-結果”通路的Steiger方向性檢驗,該方法主要用于檢驗是否存在與結果的相關性比與暴露的相關性更強的IV,如果IV符合標準,則Steiger方向性檢驗結果為“TURE”,否則為“FALSE”[25],我們排除了測試結果為“FALSE”的IV。

1.4 MR分析

本研究采用逆方差加權法(inverse-variance weighted,IVW)、MR-Egger回歸法和加權中位數法(weighted median,WM)對暴露和結局之間的因果效應進行估計。IVW方法作為MR最主要的分析方法,通過計算與單個SNP相對應的Wald比率,并對所有SNP的Wald比值進行加權和組合[26]。MR-Egger回歸法提供了獨立于IV有效性的相對穩健的估計,并且可以利用截距測試來檢測水平多效性的存在[27]。WM方法對無效IV的因果效應產生了更穩健的估計。在散點圖分析中,本研究還補充了另外兩種MR方法,包括加權模式法和簡單模式法。與其他方法相比,加權模式法需要較少的樣本量,同時可以確保較小的誤差和更低的錯誤率。簡單模式法能夠將具有相似因果效應的SNP分組在一起,根據估計的效應是否相似來進行因果推斷[28]。反向MR分析亦然。

1.5 敏感性分析和異質性檢驗

本研究采用基于IVW法的Cochran’s Q檢驗來探究異質性的存在,以P<0.05作為判斷異質性水平的標準;同時,進行了MR-PRESSO異常值測試,以檢測和去除MR分析中的水平多效性異常值[29]。此外,MR-Egger回歸分析用來評估水平多效性的可能,當P<0.05時,表明存在多效性。最后,還進行了留一法敏感性分析,以評估當去除單個SNP時結果是否穩健[30]。

所有統計分析均使用R studio(版本4.2.5)進行。IVW,MR-Egger回歸和WM方法使用“TwoSampleMR”軟件包(版本0.5.6)進行。MR-PRESSO測試使用“MRPRESSO”軟件包進行(版本1.0)。

2 結果

2.1 MS和IBD之間的因果關系

2.1.1 IV

本研究采用P<5×10?8對MS的GWAS數據進行篩選,得到85個與MS具有強相關的SNP,去除了17個存在混雜因素的SNP(包括腸道菌群[31]、心血管疾病[22]、2型糖尿病[21]及阿爾茨海默癥[32]相關的SNP),共納入68個SNP進行MR分析,單個IV的F值從29.757到758.109,均大于10,減少了弱IV帶來的偏倚。在與IBD整體數據進行合并中,去除了9個具有回文結構的SNP,MR-PRESSO去除了一個異常值,Steiger濾波方向性檢驗去除了6個方向為“FALSE”的SNP,最終共納入43個SNP進行MR分析;在與CD數據進行合并中,去除了9個具有回文結構的SNP,Steiger濾波方向性檢驗去除8個方向為“FALSE”的SNP,最終共納入42個SNP進行MR分析;最后,在與UC的結局數據進行合并中,去除了9個具有回文結構的SNP,Steiger濾波方向性檢驗去除4個方向為“FALSE”的SNP,最終共納入46個SNP進行MR分析。

2.1.2 MR分析

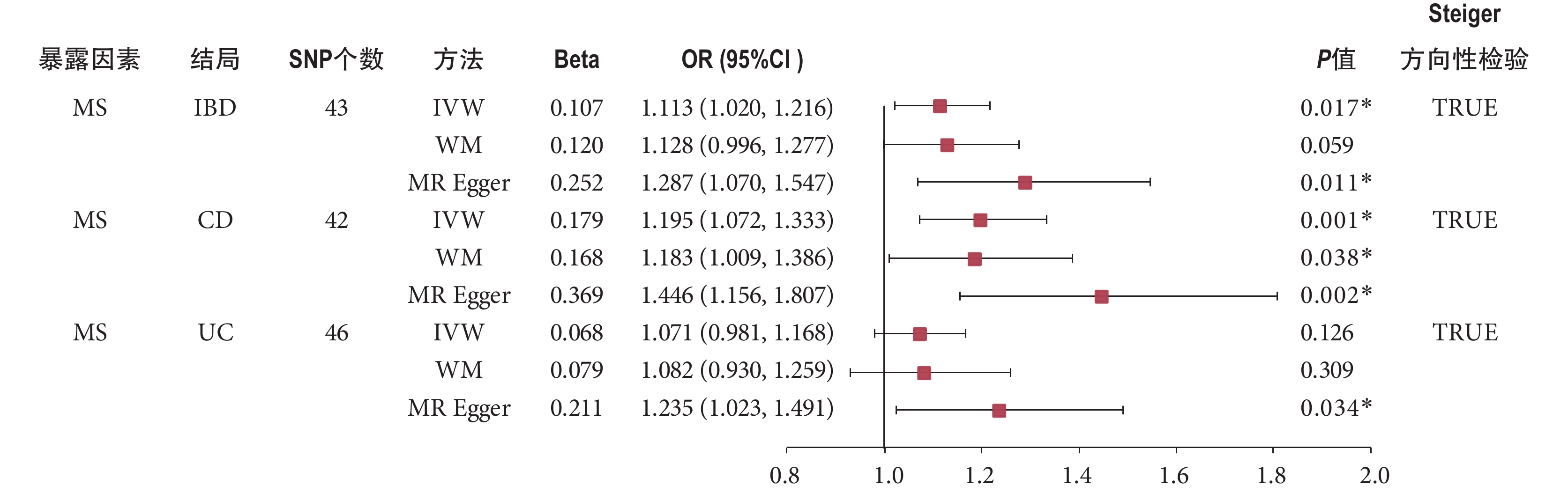

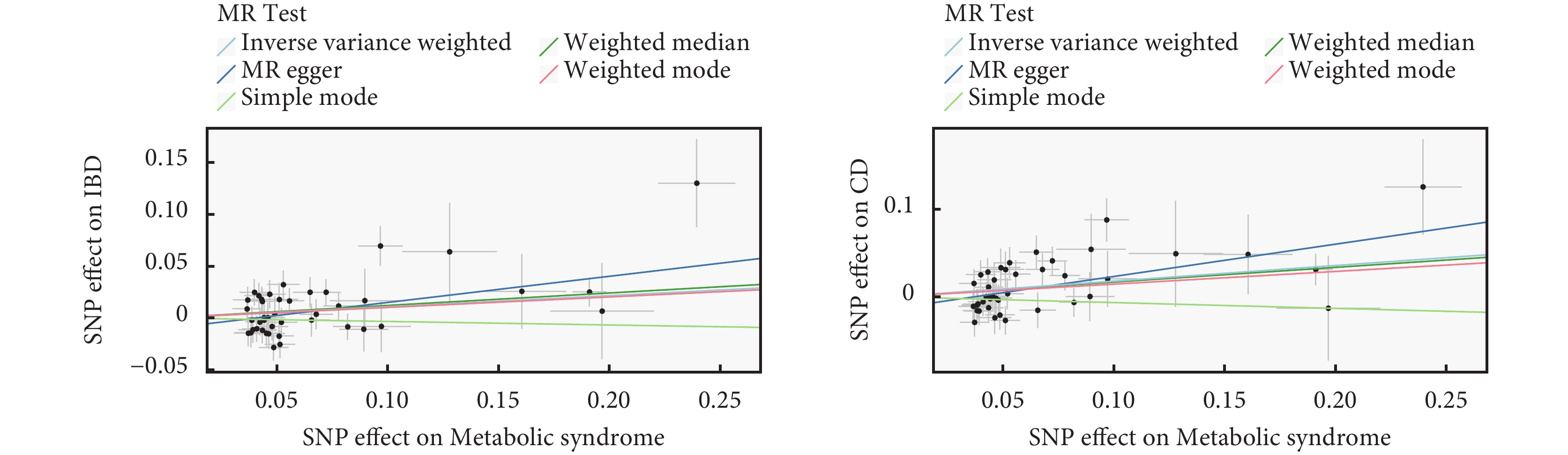

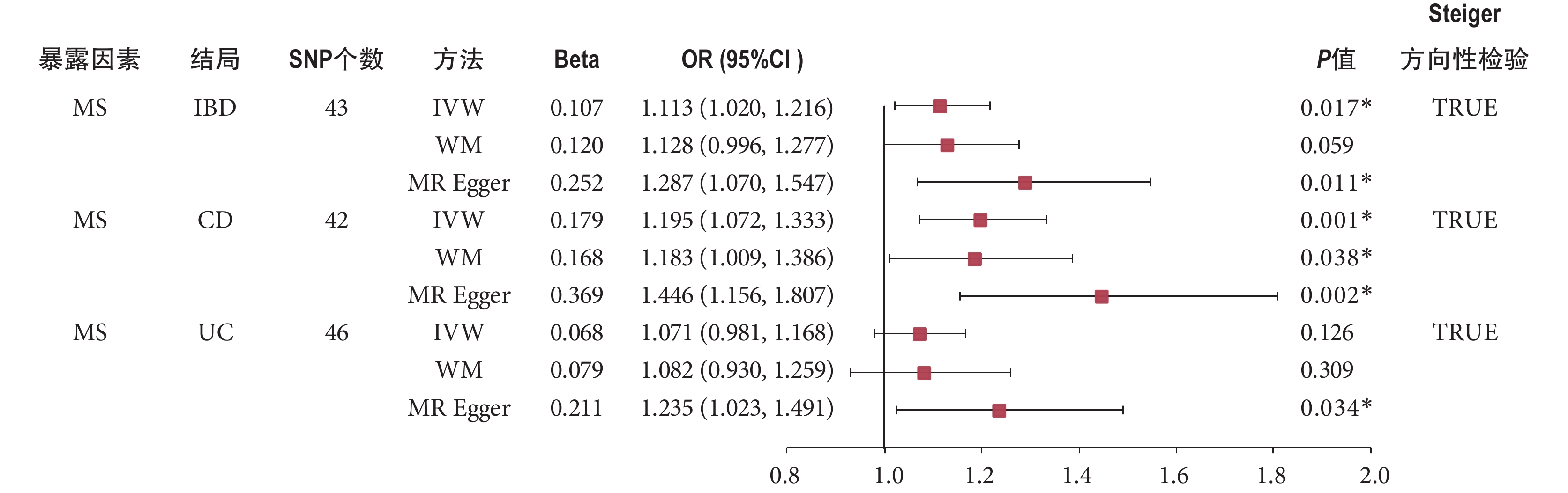

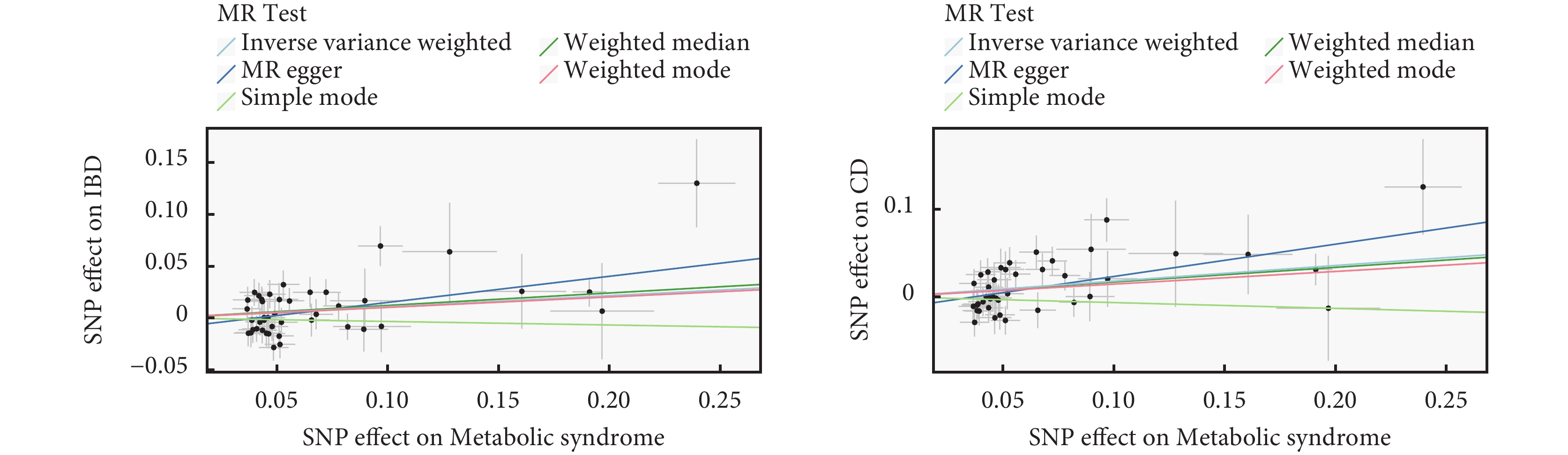

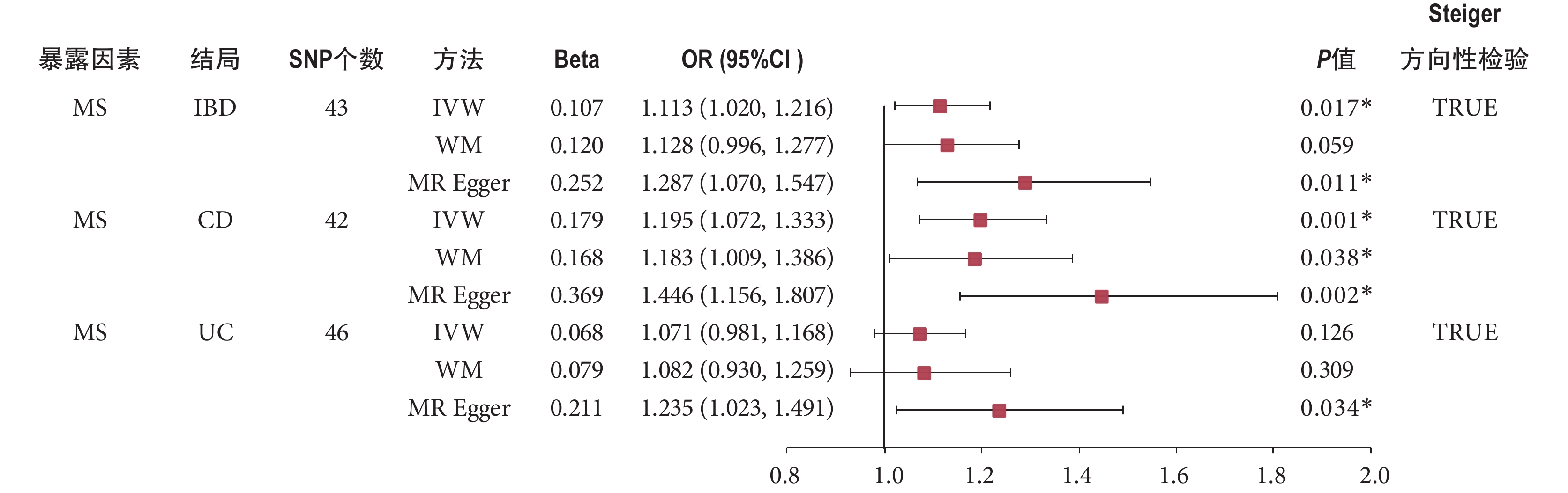

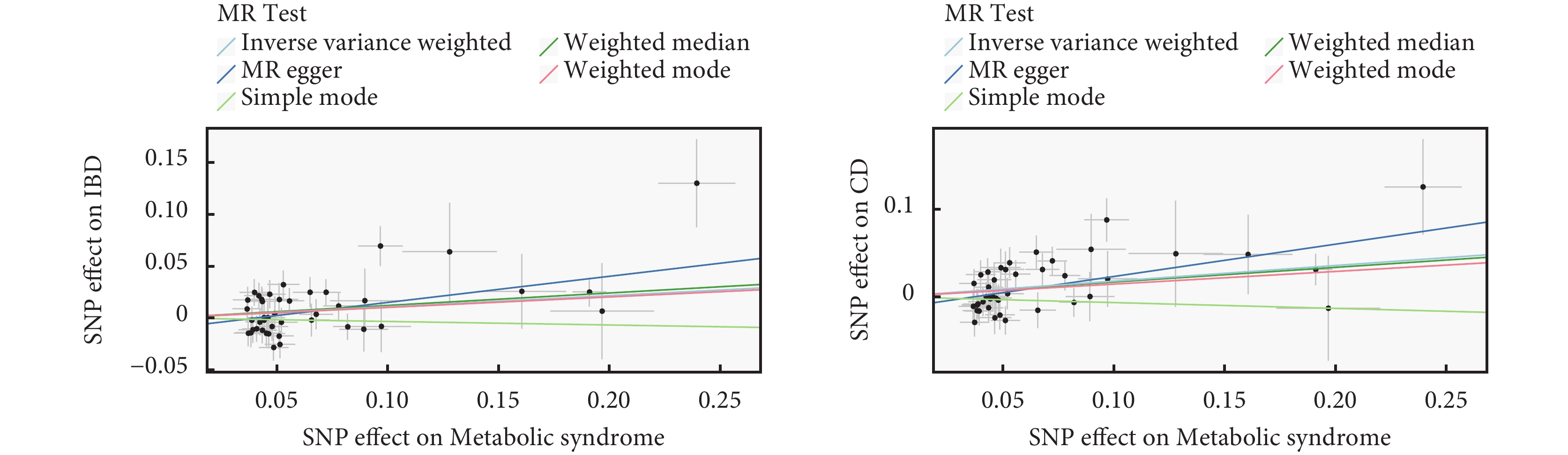

IVW方法顯示,基因預測的MS與IBD整體[OR=1.113,95%CI(1.020,1.216),P=0.017]和CD[OR=1.195,95%CI(1.072,1.333),P=0.001]發生風險增加相關。在MS和IBD的MR補充方法中,MR-Egger回歸結果也顯示了因果效應的一致性。在MS和CD的補充方法中,WM和MR-Egger回歸均得到了與IVW一致的結果。三種方法的MR分析結果見圖1。散點圖也展示出同樣的趨勢,見圖2。然而,我們并沒有發現MS和UC因果關聯的證據。

圖1

MS與IBD、CD和UC因果關聯的森林圖

圖1

MS與IBD、CD和UC因果關聯的森林圖

MS:代謝綜合征;IBD:炎癥性腸病;CD:克羅恩病;UC:潰瘍性結腸炎。

圖2

MS和IBD、CD因果關聯的散點圖

圖2

MS和IBD、CD因果關聯的散點圖

MS:代謝綜合征;IBD:炎癥性腸病;CD:克羅恩病。

2.1.3 敏感性分析結果

Cochran’s Q檢驗結果顯示,統計量QIBD=69.126(P=0.005),QCD=61.023(P=0.023),提示有異質性的存在,因此采用隨機效應模型來解釋結果。MR-Egger敏感性分析結果顯示,PIBD=0.089,PCD=0.066,不存在多效性。此外,留一法敏感性分析顯示,MS和IBD、CD之間的因果關聯不受單個SNP的影響。見附件圖1、附件圖2。

2.2 反向MR分析結果

2.2.1 IV

設置P<5×10?8為篩選閾值,我們從IBD整體的GWAS數據庫中篩選出117個顯著相關的SNP,去除19個具有混雜因素的SNP以及12個具有回文結構的SNP,最終共納入85個SNP進行MR分析;在CD的GWAS數據庫中共篩選出89個具有強相關的SNP,去除19個存在混雜因素的SNP和5個具有回文結構的SNP,最終共納入56個SNP進行MR分析;在UC的GWAS數據庫中,共篩選出62個與UC顯著相關的SNP作為IV,去除19個具有混雜因素的SNP和6個回文SNP后,最終共納入34個SNP進行MR分析。其中,去除的混雜因素信息包括1型糖尿病[33]、2型糖尿病[34]、BMI[35]、體重[36]、高膽固醇[37]、高血壓[38]、心血管疾病[39]等。IBD、CD和UC納入的SNP中單個IV的F值從29.793到500.603,避免了弱IV帶來的偏倚。此外,所有IV的Steiger濾波方向性檢驗結果均為“TURE”。

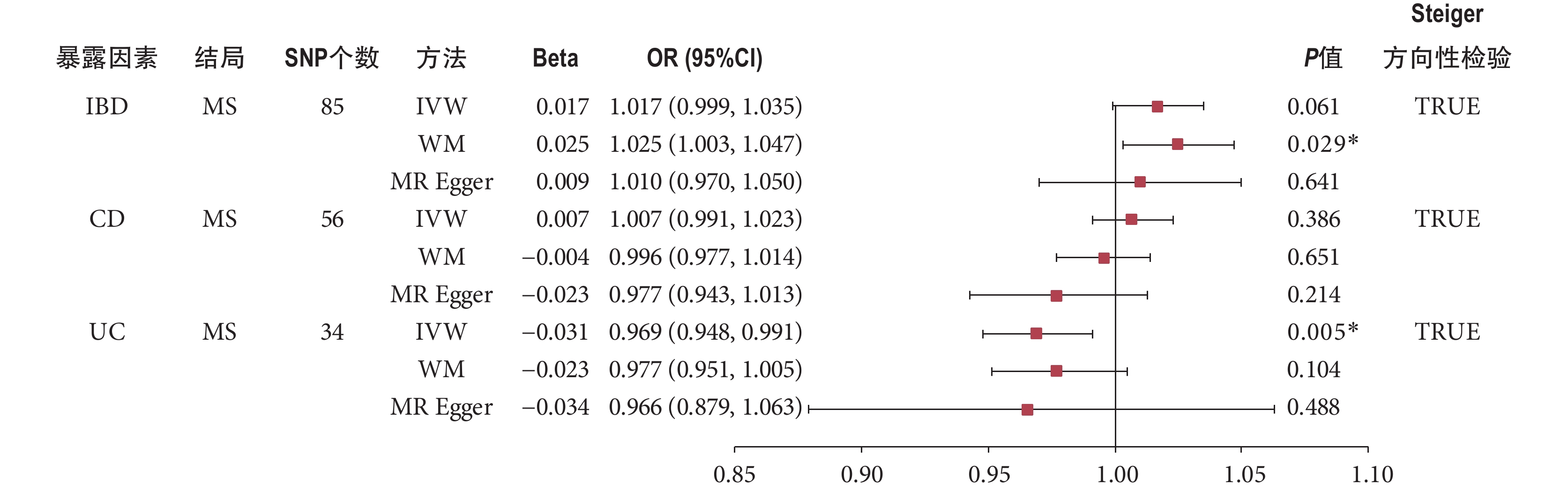

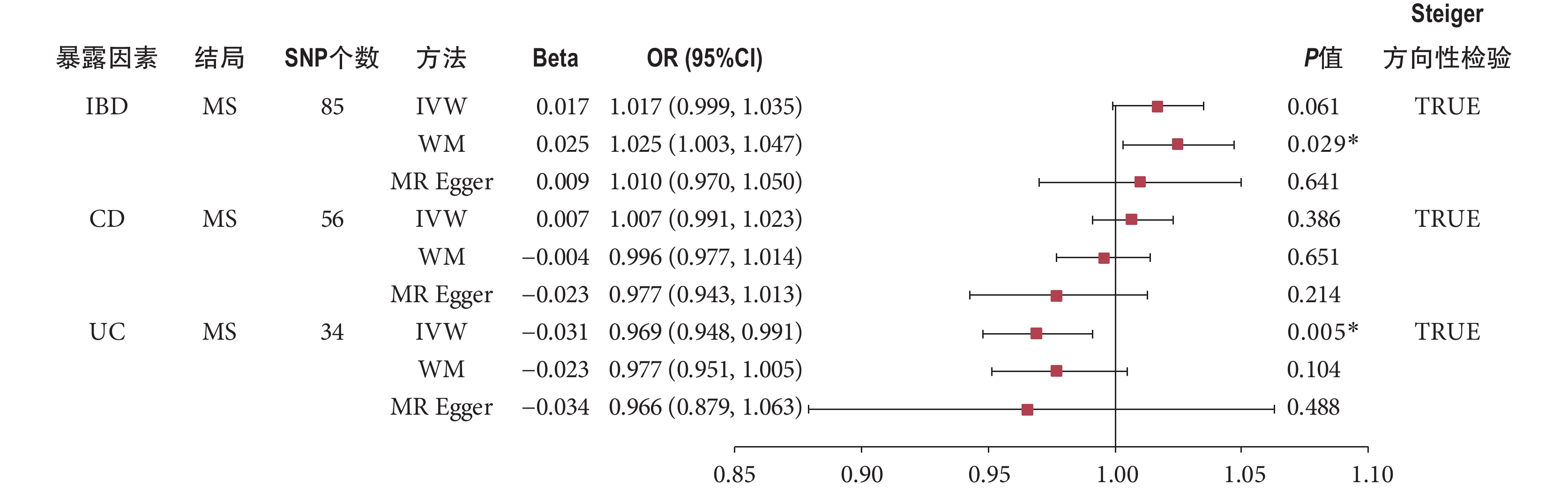

2.2.2 反向MR分析

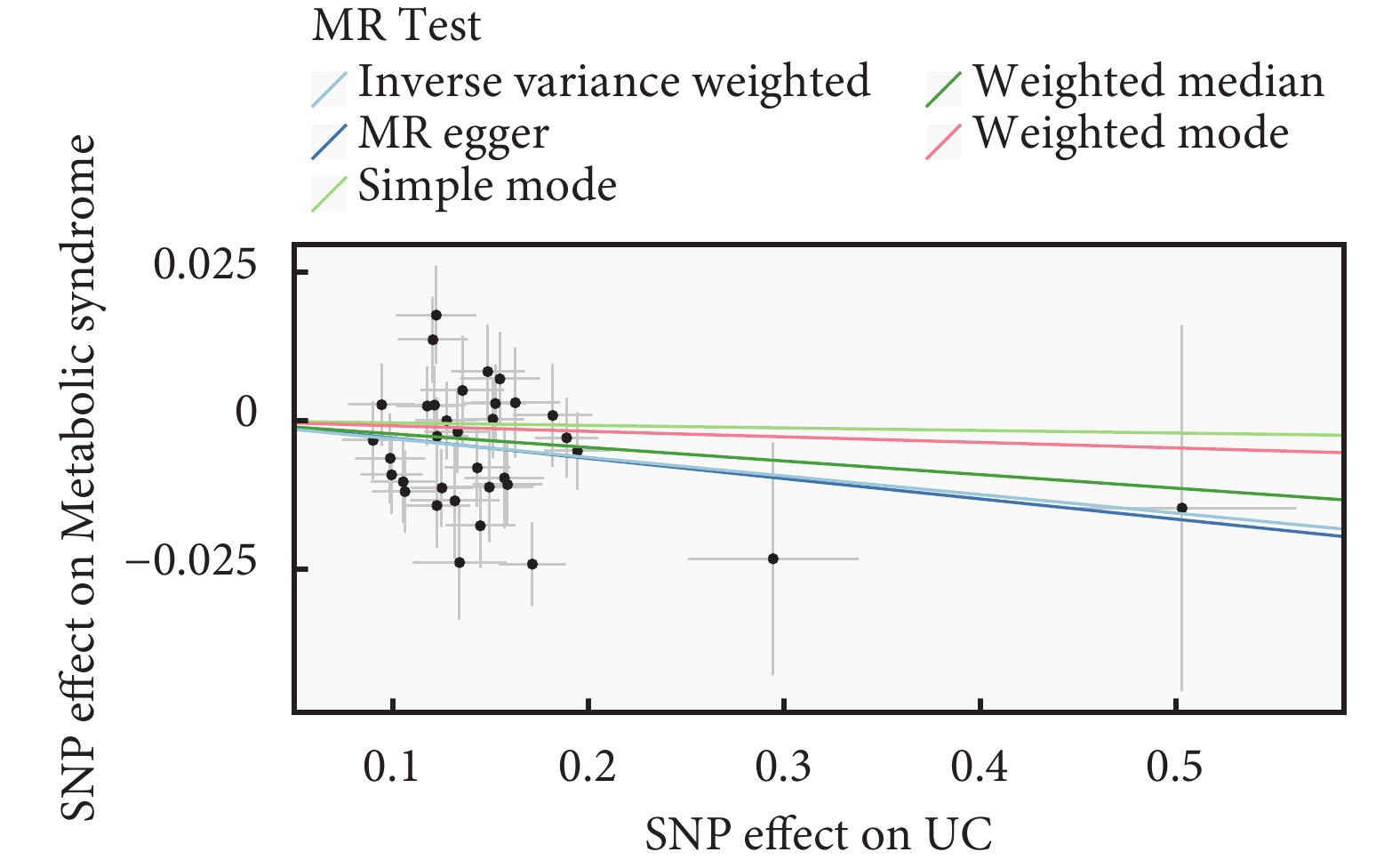

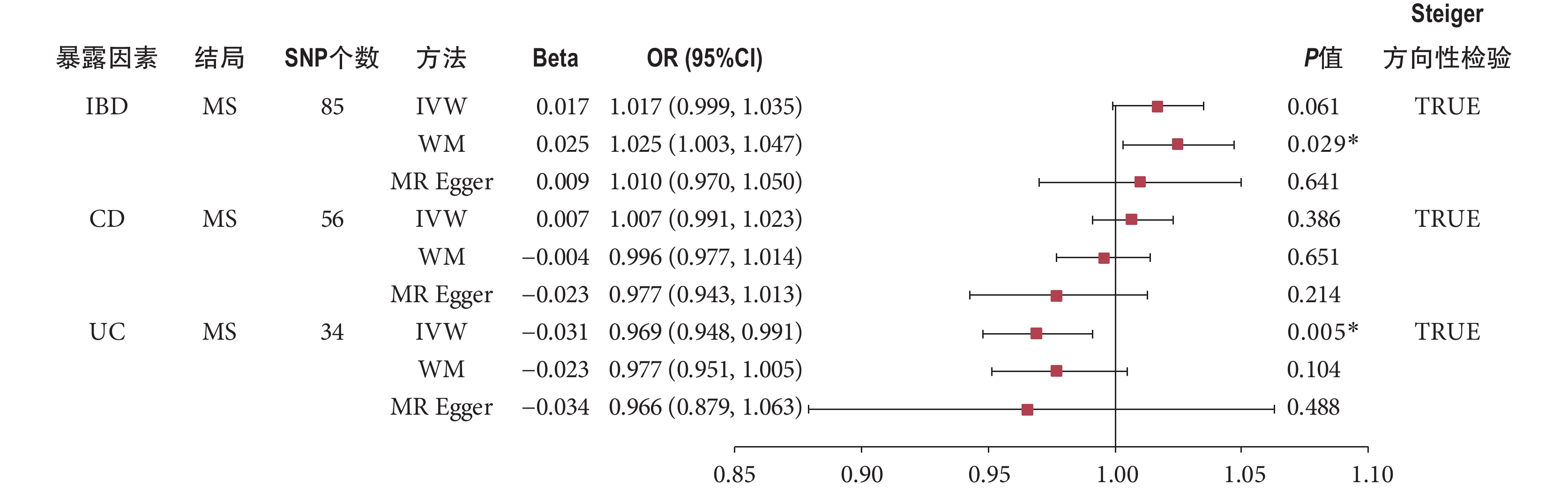

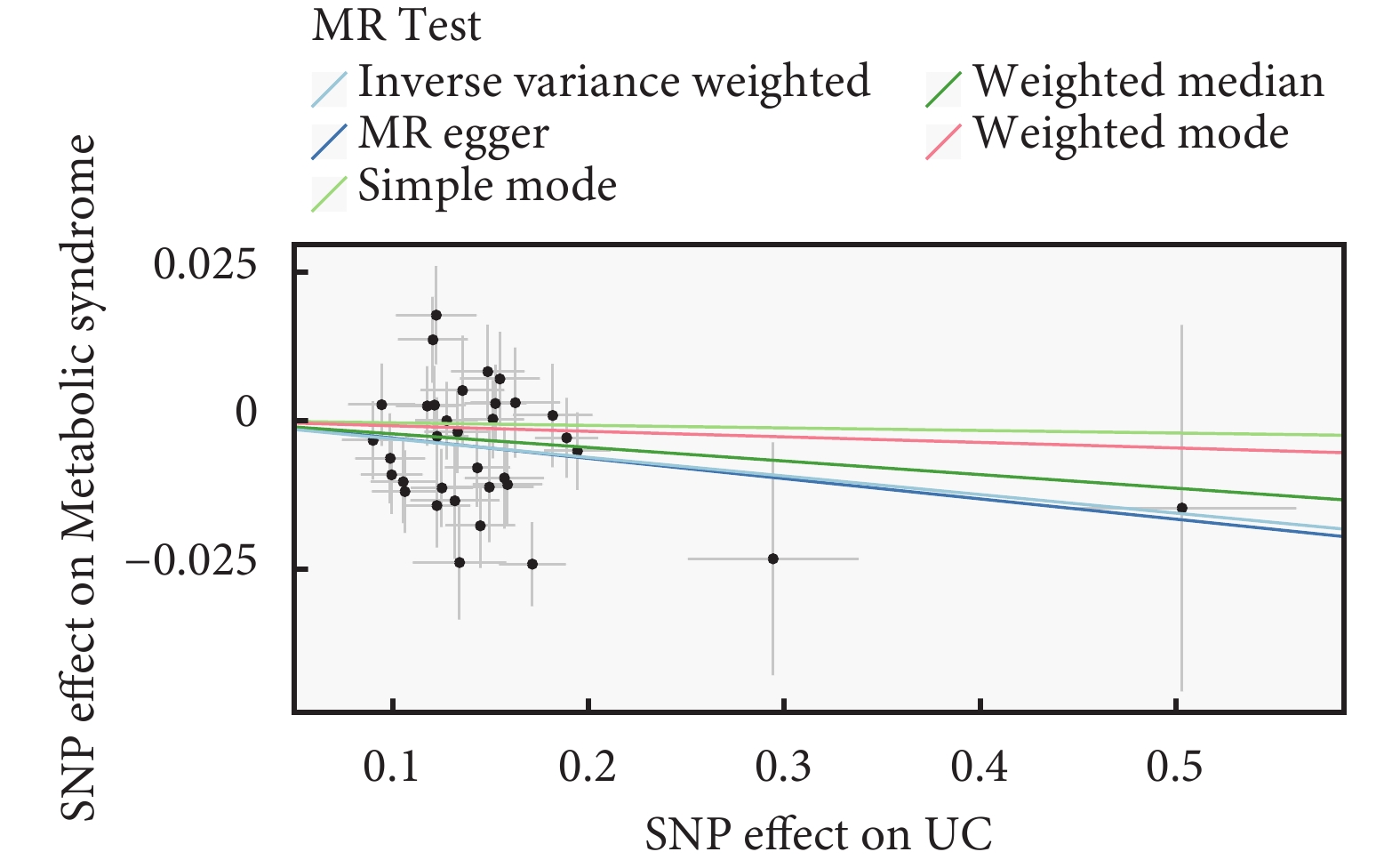

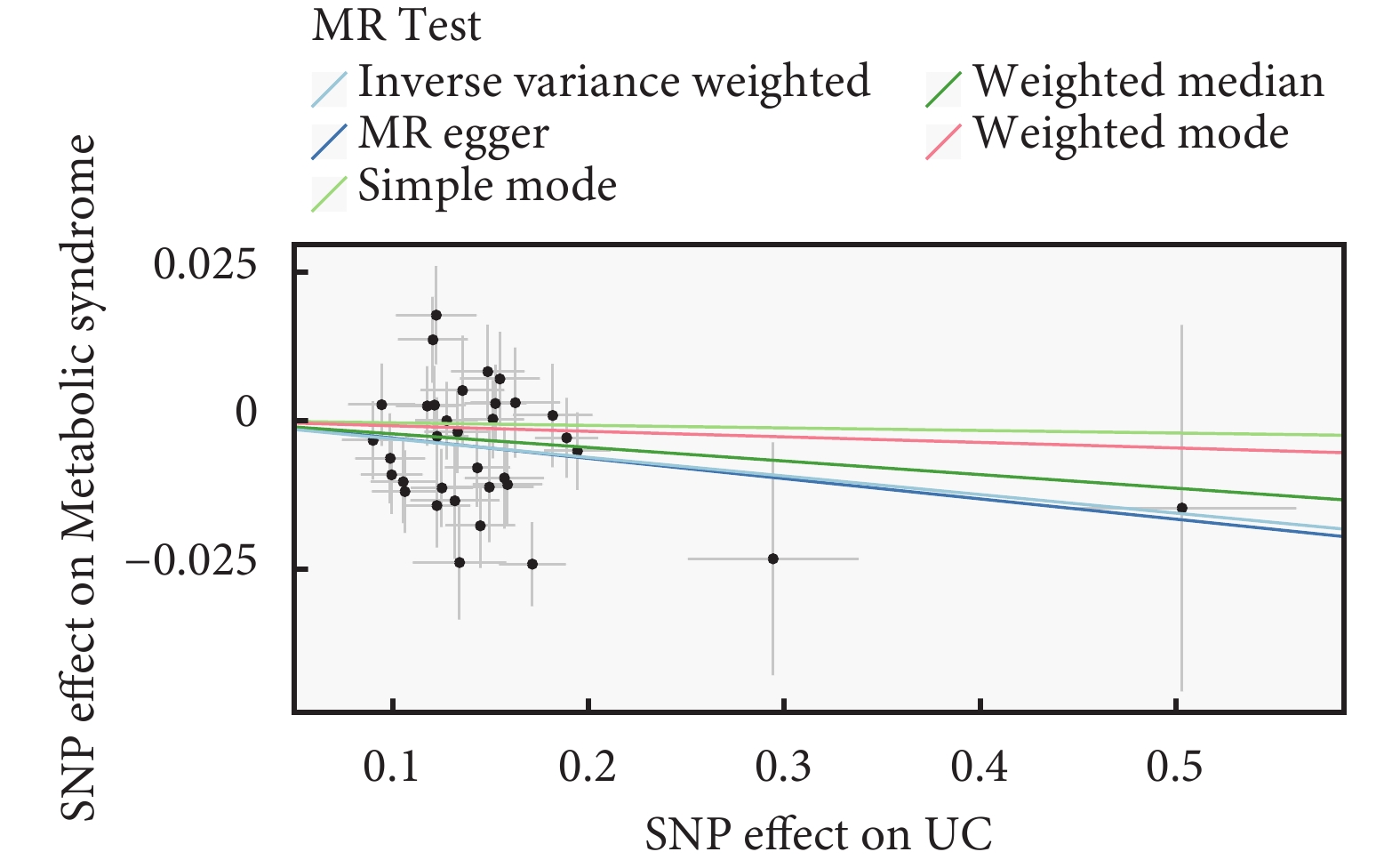

IVW的結果顯示,基因預測的UC與MS風險降低相關[OR=0.969,95%CI(0.948,0.991),P=0.005](圖3)。兩種補充方法和散點圖均顯示了同樣的趨勢(圖4)。留一法敏感性分析表明因果估計不太可能受到某些SNP效應的影響(附件圖3)。Cochran’s Q結果顯示,QUC=50.001(P=0.029)提示可能存在異質性,因此用隨機效應模型解釋結果。MR-Egger截距測試結果表明未發現水平多效性的存在(截距值<0.001,P=0.952)。

圖3

IBD、CD和UC與MS因果關聯的森林圖

圖3

IBD、CD和UC與MS因果關聯的森林圖

MS:代謝綜合征;IBD:炎癥性腸病;CD:克羅恩病;UC:潰瘍性結腸炎。

圖4

UC和MS因果關聯的散點圖

圖4

UC和MS因果關聯的散點圖

MS:代謝綜合征;UC:潰瘍性結腸炎。

3 討論

本研究采用雙向MR分析方法,從遺傳學的角度探究了基因預測的MS和IBD之間的雙向因果關聯,結果表明,MS與IBD整體和CD發生風險增加存在關聯;反向MR結果顯示,UC與MS發生風險降低有關。

本研究顯示的MS和IBD的潛在因果關系與先前的觀察性研究結果一致。Dragasevic等[12]研究表明,MS在CD(36%)和UC(29.6%)患者中的發生率高于非IBD對照組(13.3%),MS、中心性肥胖和血脂異常可能是IBD發病的重要因素。另一項超過1 000萬人群的隊列研究[40]表明,人群基線時點腹部肥胖與1.4倍的CD高風險獨立相關,但未發現與UC風險增加的證據。此外,來自歐洲和美國的基于4個前瞻性隊列的研究[41]也發現,作為腹部肥胖測量標準的腰圍和腰臀比值,與CD的發生風險呈正向線性相關。這一潛在關聯主要歸因于以下假說:① 脂肪組織失調。脂肪組織似乎是MS發病機制的核心參與者。最近的研究表明,脂肪組織不僅是脂肪酸的儲存場所,還承擔著調節身體能量平衡的重要功能。當攝入過多卡路里時,脂肪細胞會變得肥大,從而導致中心性肥胖的發生[13]。如果機體持續處于這種狀態,脂肪細胞會受到氧化應激影響并陷入混亂,進而導致脂肪因子水平異常,如瘦素、脂聯素和內脂素等的失衡[42,43]。而CD和UC的發生發展均與高抵抗素血癥、內脂血癥和低瘦素血癥有關[44]。② 腸道微生態的不平衡。MS和IBD均導致了腸道環境的病理變化,影響了腸道微生物群之間的共生關系。這種不平衡促使某些微生物群在高度炎癥和氧化的腸道中大量繁殖,同時抑制了厭氧微生物的生長[45]。在MS和IBD中,微生物失調狀態以及微生物種類的分布結果顯示出相似性,例如腸桿菌屬、布勞氏菌屬和瘤球菌屬在MS和IBD中存在增加,而特定梭狀芽孢桿菌屬、糞桿菌屬和羅斯布氏菌屬的存在減少[46-49],因此異常微生物群可能是二者之間潛在作用的罪魁禍首。③ 炎癥的介導。先前的研究表明,內臟脂肪組織代謝異常所產生的炎癥可能在MS和IBD的慢性全身性炎癥中發揮著重要作用[13,50]。內臟脂肪組織由肥大的脂肪細胞組成,在MS的病理生理過程中起著核心作用,這些細胞分泌了異常水平的脂肪因子和促炎細胞因子,導致M1巨噬細胞浸潤并引發低度慢性炎癥[12,13],這可能在介導IBD發生以及增強疾病活動性中扮演著重要角色。

此外,反向MR分析表明UC與MS發生風險降低有關,這與Dragasevic等[12]的研究結果一致,IBD患者MS特征表現為總膽固醇和HDL降低。多項研究[14,51,52]顯示,UC患者與體重減輕、低膽固醇血癥等MS的核心要素均相關。這可能是由于IBD患者腸道功能紊亂導致營養物質攝入減少,營養成分吸收障礙和營養物質流失過多有關[12,45]。然而,這似乎與先前的一項研究結果不一致,Yal??n等[53]針對82名IBD患者的觀察性研究表明,相較于對照組,IBD患者MS患病風險增加了2.67倍。但在該研究中,年齡為重要的混雜因素,當對年齡進行獨立分組后,40歲以下組別中UC和CD患者MS患病風險差異無統計學意義。

本研究的局限性:① 只對MS整體進行了MR分析,對于MS的各個組成部分沒有進行深入探索;② 研究數據均來自歐洲人群,推廣到其他人群可能存在一定的局限性。

總之,本研究基于雙向兩樣本MR方法為MS和IBD整體以及CD之間的因果關系提供了證據,反向MR分析也觀察到了UC和MS風險降低存在關聯,提示加強對MS患者的預防、管理和治療可能在一定程度上降低IBD的發病風險。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。

炎癥性腸病(inflammatory bowel disease,IBD)是一種主要累及胃腸道的慢性復發性炎癥性疾病,主要包括克羅恩病(Crohn’s disease,CD)和潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)[1]。在過去的10年間,北美和歐洲的IBD確診人數已分別超過150萬和200萬[2]。如今,IBD發病率在世界范圍內正發生變化,南美洲、東歐、亞洲和非洲發病率正在迅速上升,許多國家的發病率超過0.3%[3,4]。由于IBD的終身性和不可治愈性,給社會和個人帶來了巨大的經濟和社會負擔,已成為全球性的公共衛生挑戰[3]。然而,IBD的發病機制尚不清楚,越來越多的證據表明宿主、環境和腸道微生物之間的復雜相互作用可能會在遺傳易感個體中引發免疫介導的炎癥[5,6]。

代謝綜合征(metabolic syndrome,MS)也被稱為X綜合征,是以肥胖和胰島素抵抗為特征的代謝紊亂癥候群,包括中心性肥胖、血脂異常、胰島素抵抗、高血壓這四大心血管風險因素的聚集[7,8]。最近的研究結果表明,MS和IBD在病理生理特征上存在相似之處,包括脂肪組織失調、免疫反應不足和長期慢性炎癥[9,10]。多項觀察性研究顯示,MS與IBD之間存在適度相關性[11,12]。一項流行病學調查研究[12]表明,MS在CD和UC患者中的發生率高于非IBD對照組,尤其是在CD患者中效應更具有統計學意義,且MS的存在可能會增加CD患者的住院率[13]。然而,另一些研究[14,15]結果表明,MS在IBD患者中的發生率似乎與健康對照組相當,兩種疾病之間的潛在致病性關聯仍不清楚,因果關系也尚未建立。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)是用于流行病學研究中探究暴露和結局之間因果關系的經典方法。MR使用遺傳變異作為與暴露因素強相關的工具變量(instrumental variables,IV)來進行因果推斷[16],這些遺傳變異在減數分裂時隨機分配,因此獨立于觀察性研究中潛在混雜因素和反向因果的影響[17,18]。盡管許多流行病學研究表明這兩種慢性炎癥性疾病之間可能存在關聯,但目前尚有爭議。因此,本研究基于雙向MR方法探究基因預測的MS和IBD之間因果關系的可能,以期為IBD的發生發展提供新的假說和防治措施。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究通過雙向兩樣本MR方法探究基因預測的MS和IBD之間的因果關系。通過篩選與MS具有強相關的遺傳變異作為IV,以探究其對于IBD(包括CD和UC)的因果影響。此外,反向MR分析還評估了反向因果關系的可能。MR分析遵循三個核心假設:① 相關性假設:遺傳IV與暴露因素強相關;② 獨立性假設:遺傳IV獨立于影響“暴露-結局”的混雜因素;③ 排他性假設:遺傳IV只能通過暴露影響結局。本研究結果根據STROBE-MR規范進行報告。

1.2 數據來源

MS的全基因組關聯研究(genome-wide association studies,GWAS)數據來源于英國生物銀行數據庫,該數據集的樣本量為291 107例,其中包括59 677例MS病例和231 430例對照病例[19]。IBD的GWAS數據來源于一項全面的Meta分析,該數據集樣本量為59 957例,其中包括40 266例CD病例和45 975例UC病例[20]。與暴露和結局有關的詳細數據信息見表1。

1.3 IV的篩選

首先,我們在GWAS數據庫中使用P<5×10?8作為篩選條件提取出與MS具有強相關的遺傳變異作為IV,通過設置連鎖不平衡(linkage disequilibrium,LD)參數r2=0.001,kb=10 000,以保證各個單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism,SNP)之間相互獨立,避免出現具有強效應的LD以導致結果出現偏倚[17]。使用PhenoScanner V2尋找并去除與混雜因素(如二型糖尿病[21]、冠狀動脈疾病[22]、慢性缺血性心臟病[23]等)相關的SNP,并將暴露和結局進行同方向糾正以去除回文SNP。接著,我們通過F= ,計算F統計值以篩選弱IV,β為SNP對暴露因素的效應值,SE(standard error)為β的標準誤,當F>10時,表明結果不受弱IV帶來的偏倚[24]。此外,還進行了“暴露-結果”通路的Steiger方向性檢驗,該方法主要用于檢驗是否存在與結果的相關性比與暴露的相關性更強的IV,如果IV符合標準,則Steiger方向性檢驗結果為“TURE”,否則為“FALSE”[25],我們排除了測試結果為“FALSE”的IV。

,計算F統計值以篩選弱IV,β為SNP對暴露因素的效應值,SE(standard error)為β的標準誤,當F>10時,表明結果不受弱IV帶來的偏倚[24]。此外,還進行了“暴露-結果”通路的Steiger方向性檢驗,該方法主要用于檢驗是否存在與結果的相關性比與暴露的相關性更強的IV,如果IV符合標準,則Steiger方向性檢驗結果為“TURE”,否則為“FALSE”[25],我們排除了測試結果為“FALSE”的IV。

1.4 MR分析

本研究采用逆方差加權法(inverse-variance weighted,IVW)、MR-Egger回歸法和加權中位數法(weighted median,WM)對暴露和結局之間的因果效應進行估計。IVW方法作為MR最主要的分析方法,通過計算與單個SNP相對應的Wald比率,并對所有SNP的Wald比值進行加權和組合[26]。MR-Egger回歸法提供了獨立于IV有效性的相對穩健的估計,并且可以利用截距測試來檢測水平多效性的存在[27]。WM方法對無效IV的因果效應產生了更穩健的估計。在散點圖分析中,本研究還補充了另外兩種MR方法,包括加權模式法和簡單模式法。與其他方法相比,加權模式法需要較少的樣本量,同時可以確保較小的誤差和更低的錯誤率。簡單模式法能夠將具有相似因果效應的SNP分組在一起,根據估計的效應是否相似來進行因果推斷[28]。反向MR分析亦然。

1.5 敏感性分析和異質性檢驗

本研究采用基于IVW法的Cochran’s Q檢驗來探究異質性的存在,以P<0.05作為判斷異質性水平的標準;同時,進行了MR-PRESSO異常值測試,以檢測和去除MR分析中的水平多效性異常值[29]。此外,MR-Egger回歸分析用來評估水平多效性的可能,當P<0.05時,表明存在多效性。最后,還進行了留一法敏感性分析,以評估當去除單個SNP時結果是否穩健[30]。

所有統計分析均使用R studio(版本4.2.5)進行。IVW,MR-Egger回歸和WM方法使用“TwoSampleMR”軟件包(版本0.5.6)進行。MR-PRESSO測試使用“MRPRESSO”軟件包進行(版本1.0)。

2 結果

2.1 MS和IBD之間的因果關系

2.1.1 IV

本研究采用P<5×10?8對MS的GWAS數據進行篩選,得到85個與MS具有強相關的SNP,去除了17個存在混雜因素的SNP(包括腸道菌群[31]、心血管疾病[22]、2型糖尿病[21]及阿爾茨海默癥[32]相關的SNP),共納入68個SNP進行MR分析,單個IV的F值從29.757到758.109,均大于10,減少了弱IV帶來的偏倚。在與IBD整體數據進行合并中,去除了9個具有回文結構的SNP,MR-PRESSO去除了一個異常值,Steiger濾波方向性檢驗去除了6個方向為“FALSE”的SNP,最終共納入43個SNP進行MR分析;在與CD數據進行合并中,去除了9個具有回文結構的SNP,Steiger濾波方向性檢驗去除8個方向為“FALSE”的SNP,最終共納入42個SNP進行MR分析;最后,在與UC的結局數據進行合并中,去除了9個具有回文結構的SNP,Steiger濾波方向性檢驗去除4個方向為“FALSE”的SNP,最終共納入46個SNP進行MR分析。

2.1.2 MR分析

IVW方法顯示,基因預測的MS與IBD整體[OR=1.113,95%CI(1.020,1.216),P=0.017]和CD[OR=1.195,95%CI(1.072,1.333),P=0.001]發生風險增加相關。在MS和IBD的MR補充方法中,MR-Egger回歸結果也顯示了因果效應的一致性。在MS和CD的補充方法中,WM和MR-Egger回歸均得到了與IVW一致的結果。三種方法的MR分析結果見圖1。散點圖也展示出同樣的趨勢,見圖2。然而,我們并沒有發現MS和UC因果關聯的證據。

圖1

MS與IBD、CD和UC因果關聯的森林圖

圖1

MS與IBD、CD和UC因果關聯的森林圖

MS:代謝綜合征;IBD:炎癥性腸病;CD:克羅恩病;UC:潰瘍性結腸炎。

圖2

MS和IBD、CD因果關聯的散點圖

圖2

MS和IBD、CD因果關聯的散點圖

MS:代謝綜合征;IBD:炎癥性腸病;CD:克羅恩病。

2.1.3 敏感性分析結果

Cochran’s Q檢驗結果顯示,統計量QIBD=69.126(P=0.005),QCD=61.023(P=0.023),提示有異質性的存在,因此采用隨機效應模型來解釋結果。MR-Egger敏感性分析結果顯示,PIBD=0.089,PCD=0.066,不存在多效性。此外,留一法敏感性分析顯示,MS和IBD、CD之間的因果關聯不受單個SNP的影響。見附件圖1、附件圖2。

2.2 反向MR分析結果

2.2.1 IV

設置P<5×10?8為篩選閾值,我們從IBD整體的GWAS數據庫中篩選出117個顯著相關的SNP,去除19個具有混雜因素的SNP以及12個具有回文結構的SNP,最終共納入85個SNP進行MR分析;在CD的GWAS數據庫中共篩選出89個具有強相關的SNP,去除19個存在混雜因素的SNP和5個具有回文結構的SNP,最終共納入56個SNP進行MR分析;在UC的GWAS數據庫中,共篩選出62個與UC顯著相關的SNP作為IV,去除19個具有混雜因素的SNP和6個回文SNP后,最終共納入34個SNP進行MR分析。其中,去除的混雜因素信息包括1型糖尿病[33]、2型糖尿病[34]、BMI[35]、體重[36]、高膽固醇[37]、高血壓[38]、心血管疾病[39]等。IBD、CD和UC納入的SNP中單個IV的F值從29.793到500.603,避免了弱IV帶來的偏倚。此外,所有IV的Steiger濾波方向性檢驗結果均為“TURE”。

2.2.2 反向MR分析

IVW的結果顯示,基因預測的UC與MS風險降低相關[OR=0.969,95%CI(0.948,0.991),P=0.005](圖3)。兩種補充方法和散點圖均顯示了同樣的趨勢(圖4)。留一法敏感性分析表明因果估計不太可能受到某些SNP效應的影響(附件圖3)。Cochran’s Q結果顯示,QUC=50.001(P=0.029)提示可能存在異質性,因此用隨機效應模型解釋結果。MR-Egger截距測試結果表明未發現水平多效性的存在(截距值<0.001,P=0.952)。

圖3

IBD、CD和UC與MS因果關聯的森林圖

圖3

IBD、CD和UC與MS因果關聯的森林圖

MS:代謝綜合征;IBD:炎癥性腸病;CD:克羅恩病;UC:潰瘍性結腸炎。

圖4

UC和MS因果關聯的散點圖

圖4

UC和MS因果關聯的散點圖

MS:代謝綜合征;UC:潰瘍性結腸炎。

3 討論

本研究采用雙向MR分析方法,從遺傳學的角度探究了基因預測的MS和IBD之間的雙向因果關聯,結果表明,MS與IBD整體和CD發生風險增加存在關聯;反向MR結果顯示,UC與MS發生風險降低有關。

本研究顯示的MS和IBD的潛在因果關系與先前的觀察性研究結果一致。Dragasevic等[12]研究表明,MS在CD(36%)和UC(29.6%)患者中的發生率高于非IBD對照組(13.3%),MS、中心性肥胖和血脂異常可能是IBD發病的重要因素。另一項超過1 000萬人群的隊列研究[40]表明,人群基線時點腹部肥胖與1.4倍的CD高風險獨立相關,但未發現與UC風險增加的證據。此外,來自歐洲和美國的基于4個前瞻性隊列的研究[41]也發現,作為腹部肥胖測量標準的腰圍和腰臀比值,與CD的發生風險呈正向線性相關。這一潛在關聯主要歸因于以下假說:① 脂肪組織失調。脂肪組織似乎是MS發病機制的核心參與者。最近的研究表明,脂肪組織不僅是脂肪酸的儲存場所,還承擔著調節身體能量平衡的重要功能。當攝入過多卡路里時,脂肪細胞會變得肥大,從而導致中心性肥胖的發生[13]。如果機體持續處于這種狀態,脂肪細胞會受到氧化應激影響并陷入混亂,進而導致脂肪因子水平異常,如瘦素、脂聯素和內脂素等的失衡[42,43]。而CD和UC的發生發展均與高抵抗素血癥、內脂血癥和低瘦素血癥有關[44]。② 腸道微生態的不平衡。MS和IBD均導致了腸道環境的病理變化,影響了腸道微生物群之間的共生關系。這種不平衡促使某些微生物群在高度炎癥和氧化的腸道中大量繁殖,同時抑制了厭氧微生物的生長[45]。在MS和IBD中,微生物失調狀態以及微生物種類的分布結果顯示出相似性,例如腸桿菌屬、布勞氏菌屬和瘤球菌屬在MS和IBD中存在增加,而特定梭狀芽孢桿菌屬、糞桿菌屬和羅斯布氏菌屬的存在減少[46-49],因此異常微生物群可能是二者之間潛在作用的罪魁禍首。③ 炎癥的介導。先前的研究表明,內臟脂肪組織代謝異常所產生的炎癥可能在MS和IBD的慢性全身性炎癥中發揮著重要作用[13,50]。內臟脂肪組織由肥大的脂肪細胞組成,在MS的病理生理過程中起著核心作用,這些細胞分泌了異常水平的脂肪因子和促炎細胞因子,導致M1巨噬細胞浸潤并引發低度慢性炎癥[12,13],這可能在介導IBD發生以及增強疾病活動性中扮演著重要角色。

此外,反向MR分析表明UC與MS發生風險降低有關,這與Dragasevic等[12]的研究結果一致,IBD患者MS特征表現為總膽固醇和HDL降低。多項研究[14,51,52]顯示,UC患者與體重減輕、低膽固醇血癥等MS的核心要素均相關。這可能是由于IBD患者腸道功能紊亂導致營養物質攝入減少,營養成分吸收障礙和營養物質流失過多有關[12,45]。然而,這似乎與先前的一項研究結果不一致,Yal??n等[53]針對82名IBD患者的觀察性研究表明,相較于對照組,IBD患者MS患病風險增加了2.67倍。但在該研究中,年齡為重要的混雜因素,當對年齡進行獨立分組后,40歲以下組別中UC和CD患者MS患病風險差異無統計學意義。

本研究的局限性:① 只對MS整體進行了MR分析,對于MS的各個組成部分沒有進行深入探索;② 研究數據均來自歐洲人群,推廣到其他人群可能存在一定的局限性。

總之,本研究基于雙向兩樣本MR方法為MS和IBD整體以及CD之間的因果關系提供了證據,反向MR分析也觀察到了UC和MS風險降低存在關聯,提示加強對MS患者的預防、管理和治療可能在一定程度上降低IBD的發病風險。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。