版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

據中國國家統計局第七次全國人口普查數據顯示,2020年中國兒童(0~18周歲)為2.98億,占全國人口總數的21.1%[1]。兒童健康與國家和民族未來息息相關,《健康中國2030規劃綱要》明確強調需加強兒童早期發展,加大兒童重點疾病防治力度[2]。中醫藥以其安全、有效、經濟的特點,在維護我國兒童健康方面扮演著不可或缺的角色[3],其中兒童流行性感冒、哮喘、功能性便秘、過敏性鼻炎、遺尿等均屬于中醫兒科的優勢病種[4]。

基于最佳證據的兒科中醫藥臨床實踐指南(以下簡稱“指南”)有助于醫療服務標準化,減少臨床診療差異,并幫助醫療機構更有效地利用現有資源,對于緩解當前兒科醫療資源供需不平衡的現狀具有重要意義[5,6]。指南發揮作用的基礎是指南的實施[7],《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030年)》中也指出要“重點開展中醫臨床診療指南的應用”[8]。然而,兒科醫生對指南推薦意見的低依從性和低使用率阻礙了指南的實施[9],這不僅造成了資源浪費,也使得最佳干預措施無法被用于解決實際問題。除了醫務人員對指南的認知和態度、組織資源限制[10]等因素外,指南本身的可及性、溝通性、可執行性、易識別性和應用性等因素也與指南被采用和實施密切相關[11]。

實施科學是近幾年來廣受關注的新興學科領域,其旨在促進循證實踐證據在臨床實踐的應用,從而提高衛生服務的質量和有效性[12]。我國于2016年在國家自然科學基金中增設了實施科學的課題,實施科學研究尚處于起步階段[12],有關中醫藥指南的實施性評價相對較少,主要采用“臨床實踐指南實施性評價工具”評價中醫/中西醫結合指南或專家共識(231部)[13]、中西醫結合指南(61部)[14]和中成藥類指南(29部)[15]的可實施性。既往有學者采用AGREE Ⅱ工具評價了我國發布的65部兒童循證指南的質量,結果顯示六個評價領域中“應用性”領域評分最低,僅有23.9%[16]。但這些研究未專門探討兒科中醫藥指南的可實施性特點,因此其獨特性相較于現有結論尚待進一步探索。為了能夠進一步明晰中醫領域發布的兒科指南可實施性的現狀及其具體表現,有必要采用專門針對指南實施性評價的工具進行更加全面系統的分析,從而幫助未來兒科領域指南制訂者和相關研究者在進行指南制訂、更新或撰寫時,能充分優化指南的可實施性,并開展更多有助于推動指南實施性的相關研究。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 目標人群

0~18歲的兒童。

1.1.2 指南類別

中醫或中西醫結合指南,推薦中藥湯劑、中成藥、針灸、小兒推拿等中醫藥療法。

1.1.3 制訂方法

基于循證方法學制訂,包括通過系統地檢索、評價和綜合已有的文獻證據,結合專家經驗和患者價值觀。

1.1.4 排除標準

① 無法獲取全文的指南;② 若指南存在多版本,僅納入最新版;③ 若指南以團體標準形式發布,則僅納入已正式發布的,排除尚處于公示階段的指南。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、SinoMed和PubMed數據庫及國家中醫藥管理局、中華中醫藥學會、中國中西醫結合學會、中國針灸學會和醫脈通等相關網站,搜集公開發表的與兒科相關的中醫藥指南,檢索時限均為建庫至2023年11月1日。檢索采用主題詞結合自由詞的策略,中文檢索詞包括:中醫、中藥、針灸、推拿、兒童、兒科、指南等,英文檢索詞包括:child*、infancy、pediatrics、guideline*、traditional Chinese medicine、acopunc*、tuina等。具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取內容包括:納入指南的名稱、發表年份、作者、制訂機構、疾病名稱、指南類別、指南主題、指南推薦的中醫藥療法、基金等信息。將納入的疾病按照ICD-11進行疾病系統分類。

1.4 可實施性評價

采用“臨床實踐指南實施性評價工具”對納入指南的可實施性進行評價,該工具表面效度和內容效度均較好[11]。評價工具包含5個領域(2個為關鍵領域,即可執行性和易識別性),領域內下設7個條目,根據每個條目描述的詳細程度以“是”“部分是”“否”的標準進行評價(詳見表1)。指南可實施性的整體質量分為高等、中等、低等和極低等四個等級,其中高等級別可實施性整體質量是指:2個關鍵領域評價結果為“是”,并且為“否”的非關鍵領域≤1;中等級別可實施性整體質量分為兩種:一種為1個或2個關鍵領域評價結果為“部分是”,另一種為2個關鍵領域評價結果為“是”,并且為“否”的非關鍵領域大于1;低等級別可實施性整體質量是指:1個關鍵領域評價結果為“否”;極低等級別可實施性整體質量是指:2個關鍵領域評價結果為“否”。

兩名研究人員對納入的5部指南進行預評價,并采用組內相關系數(ICC)評估兩者評價結果的一致性。ICC值介于0和1之間,越接近1,表示不同人員的評價一致性越好,可重復性越高。當ICC≥0.75時,才進行正式評價[17]。

1.5 統計分析

采用EndNote X9.1篩選文獻,使用SPSS 25.0計算兩名評價者評價結果的ICC值,并用Excel 2019進行數據的初步整理和可視化。計數資料以頻數和百分數表示。

2 結果

2.1 文獻篩選結果

共檢索到1 337篇文獻,經逐層篩選,最終納入47部指南。文獻篩選流程及結果詳見附件圖1。

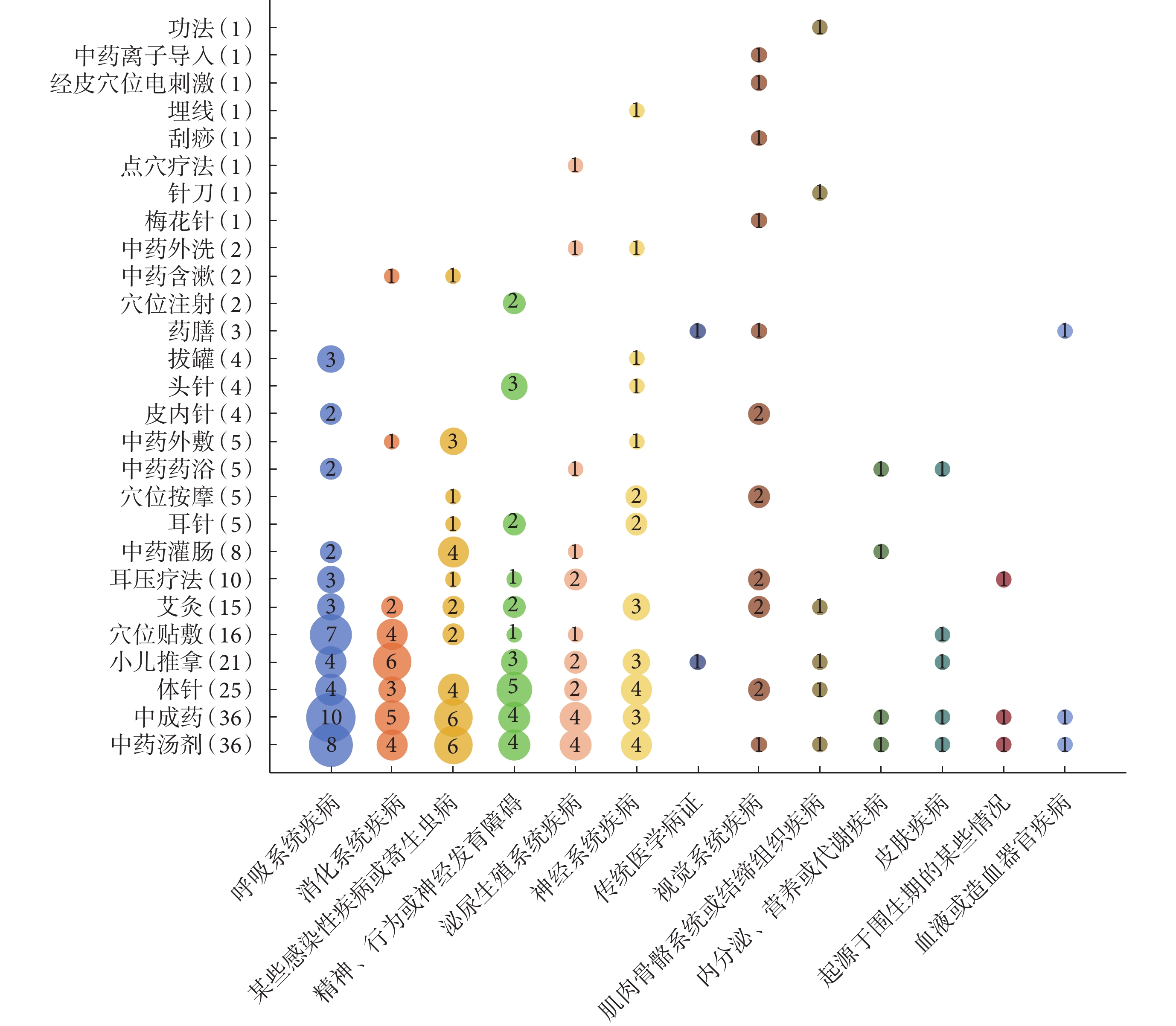

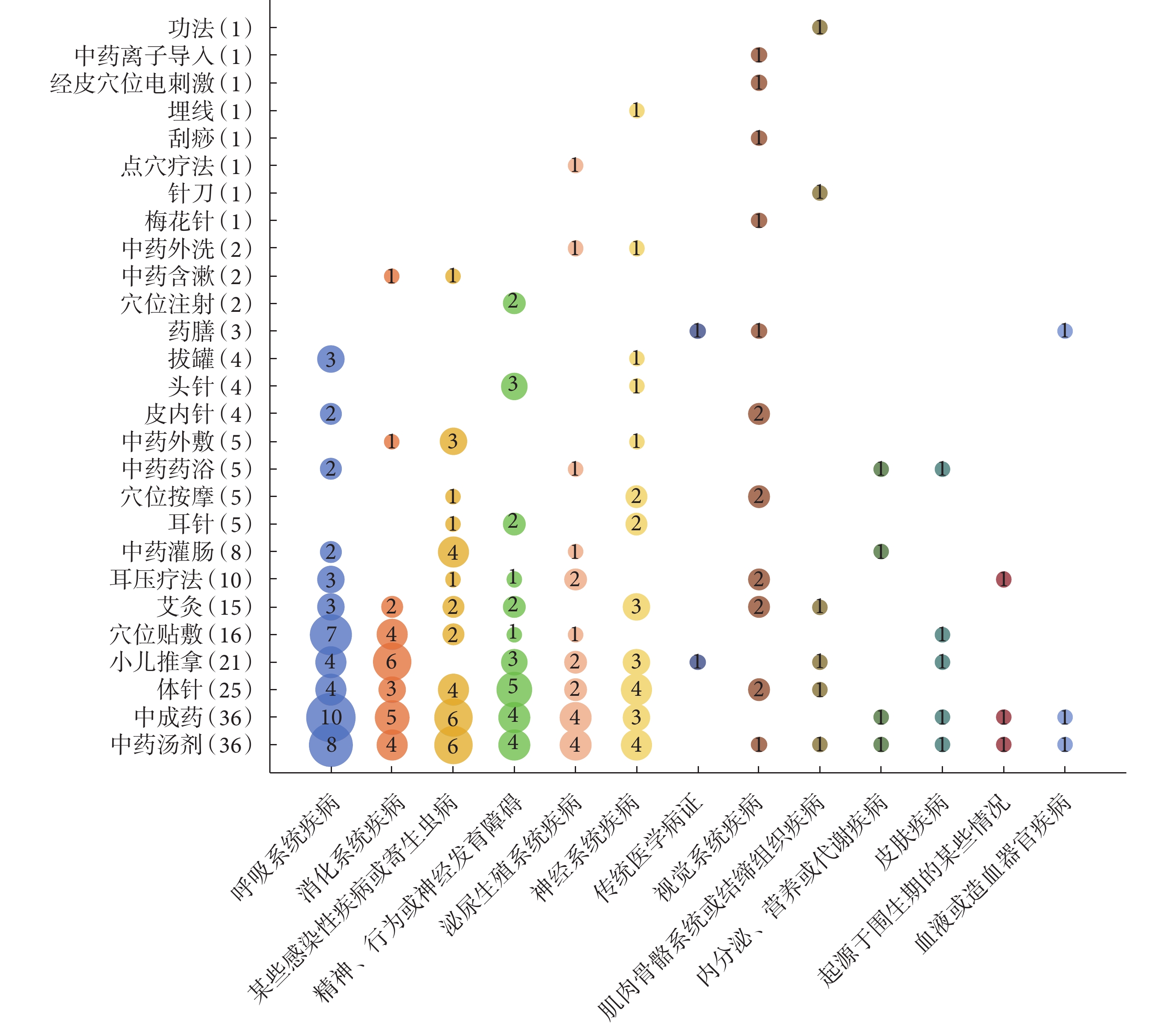

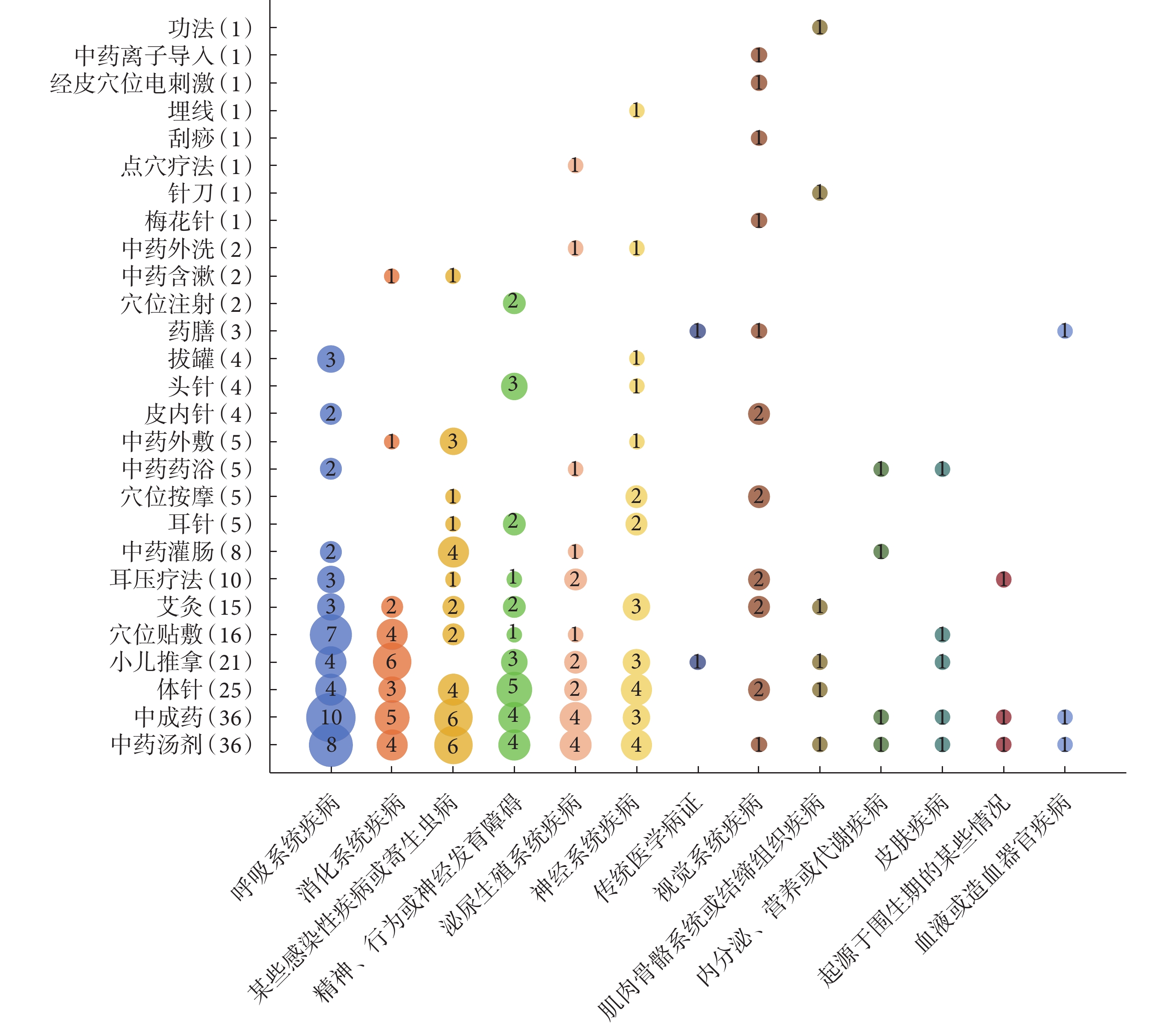

圖1

不同兒科系統疾病中醫藥指南中推薦干預措施證據圖

圖1

不同兒科系統疾病中醫藥指南中推薦干預措施證據圖

2.2 納入指南的基本特征

納入指南共包括41部中醫指南(87.2%)和6部中西醫結合指南(12.8%)(表2)。參照ICD-11疾病分類,共涉及37種兒科疾病,對應13個疾病分類,其中呼吸系統疾病(13部,27.6%)、某些感染性疾病或寄生蟲病(6部,12.8%)、消化系統疾病(5部,10.6%)和精神、行為或神經發育障礙(5部,10.6%)發布的中醫指南數最多。45部指南(95.7%)的制訂獲得了基金支持。從醫療實踐的不同階段分析,指南涉及的中醫藥推薦意見主要為預防、診斷、治療、康復4個方面。從推薦的中醫治療方式分析,納入指南共推薦了包含中藥湯劑、中成藥、體針、小兒推拿、穴位貼敷、艾灸、耳壓療法、中藥灌腸、耳針、穴位按摩等27種治療和康復相關的中醫適宜技術,其中中藥湯劑(36部,76.6%)和中成藥(36部,76.6%)治療被推薦的次數最多(圖1)。

2.3 指南可實施性評價結果

2.3.1 一致性評價結果

兩名評價人員內部一致性的ICC值為0.833(>0.75),一致性較好。

2.3.2 可實施性整體質量評價結果

在納入的指南中,5部指南(10.6%)的可實施性整體質量為高等級別,12部指南(25.5%)的可實施性整體質量為中等級別,30部指南(63.8%)的可實施性整體質量為低等級別,尚無指南的可實施性整體質量為極低等級別(表2)。

按照不同指南類別分析,中西醫結合類兒科指南的高/中等級別占比(5/6,83.3%)高于中醫類兒科指南(12/41,29.3%),但高等級別可實施性整體質量的指南均為中醫類指南。按照不同疾病領域分析,高/中等級別指南占比由高到低依次為:傳統醫學病證(2/2,100%)、視覺系統疾病(2/2,100%)、呼吸系統疾病(8/13,61.5%)、消化系統疾病(3/5,60.0%)、泌尿生殖系統疾病(1/4,25.0%)和精神、行為或神經發育障礙類疾病(1/6,16.7%)。

2.3.3 可實施性各領域評價結果

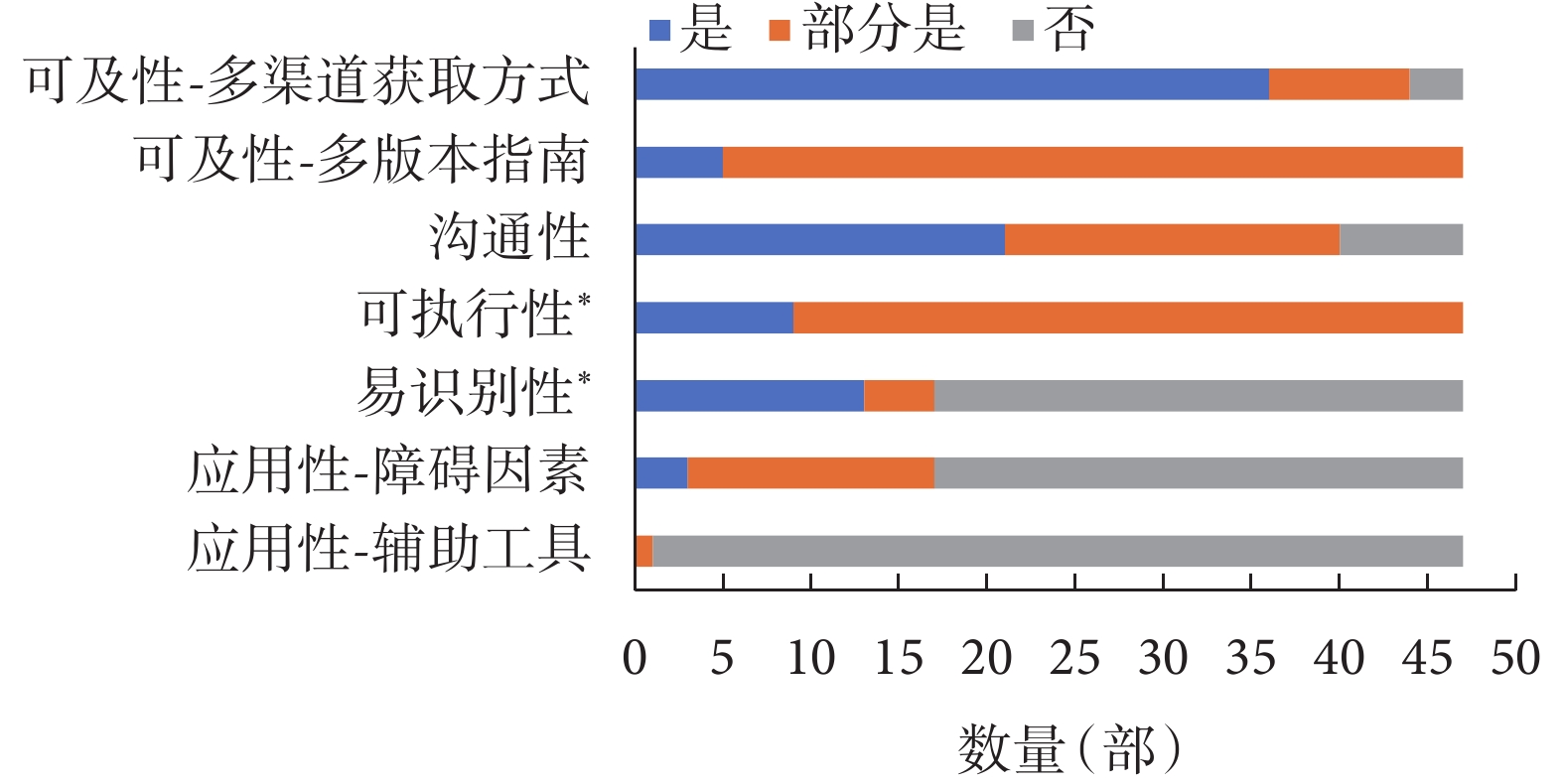

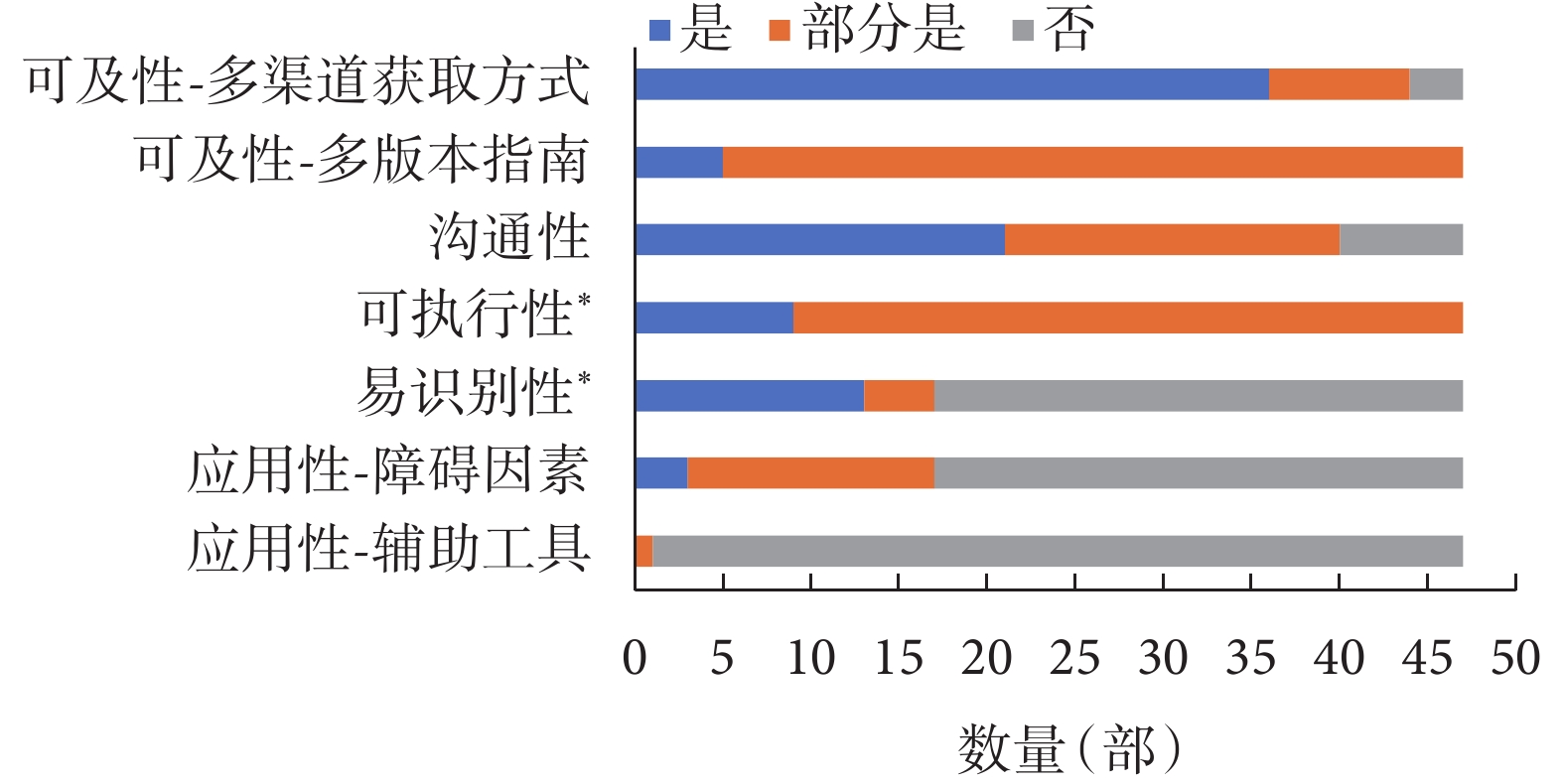

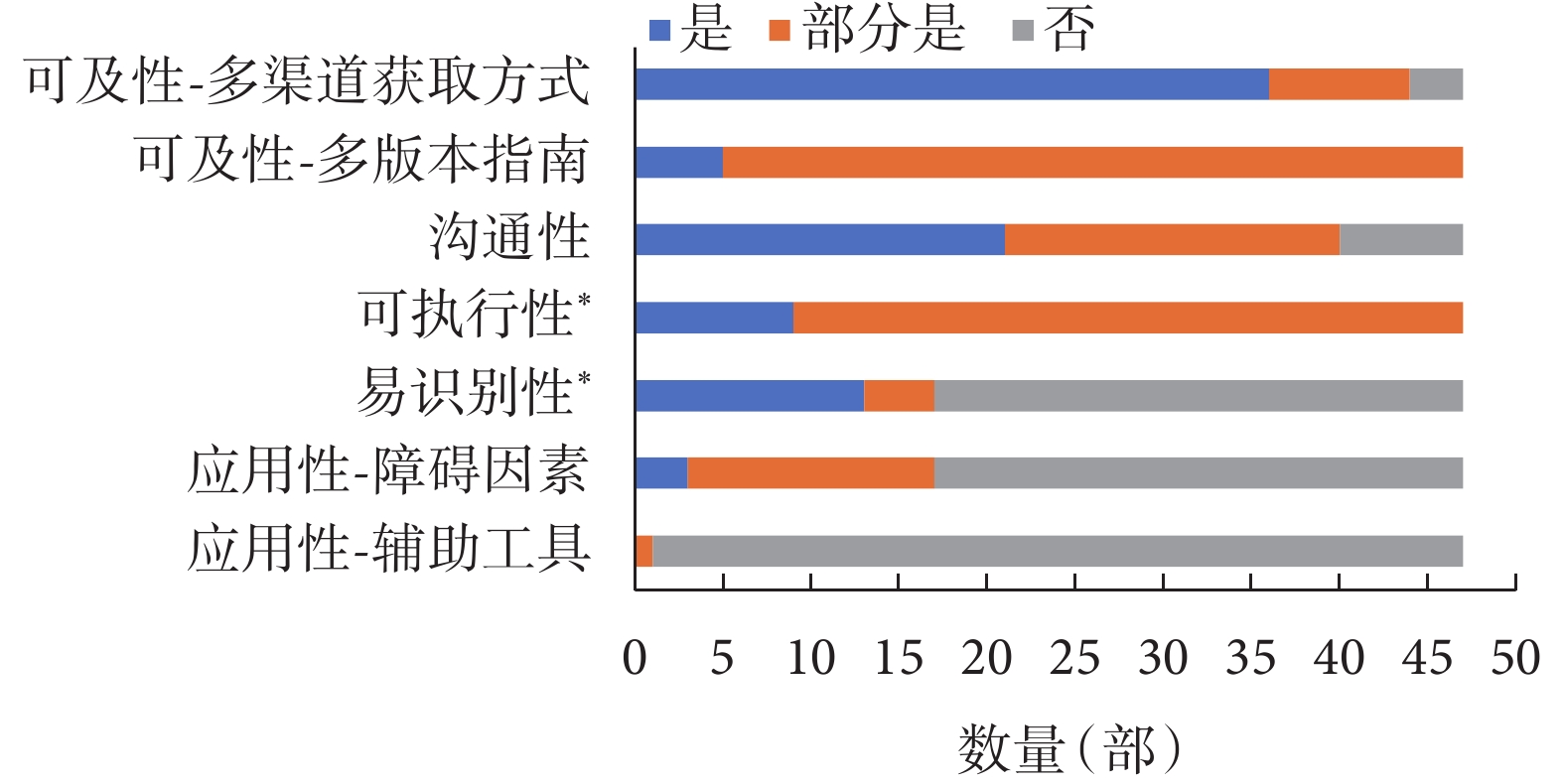

47部指南在可及性(多渠道獲取方式)和溝通性兩個領域的可實施性評價質量較高,而其余領域則存在較大的提升空間,尤其是在應用性和易識別性兩個領域(表2、圖2)。由于可執行性和易識別性為關鍵領域,本研究展示了這兩個領域中每條評價要點的具體評價結果(表3)。

圖2

中醫藥兒童指南實施性評價結果

圖2

中醫藥兒童指南實施性評價結果

*:指南可實施性評價的關鍵領域。

2.3.3.1 領域一:可及性

可及性主要用于評估指南是否易于被醫生、護士、醫療保健從業者和其他相關專業人員獲取。36部指南(76.5%)提供了多渠道獲取方式,包括2本及以上期刊發布,中華中醫藥學會、中國中西醫結合等學會專業學會網站發布,公眾號和醫脈通推送等形式;3部指南(6.3%)僅通過期刊(1本)的形式發布;8部指南(17.0%)除通過期刊形式發布外,在醫脈通上也進行了推送。所有指南均提供了完整版本,其中4部指南(8.5%)提供了推薦意見總結版,1部指南(2.1%)提供了解讀版。

2.3.3.2 領域二:溝通性

溝通性主要用于評估指南是否提供了可供使用者反饋的方式。40部指南(85.1%)提供了溝通聯系方式以供指南使用者反饋使用情況,如郵箱和(或)電話號碼,但仍有7部指南(14.9%)未提供任何聯系方式。

2.3.3.3 領域三:可執行性(關鍵領域)

可執行性主要用于評估指南是否詳細描述了推薦的行為及該行為的操作方法和應用條件(表3)。僅9部指南(19.1%)推薦意見的可執行性信息詳盡具體,大部分指南缺乏推薦干預具體實施方法的完整描述,如對于中藥湯劑等在內的中醫藥物療法的療程、頻次、劑量、用藥時間(如飯前/飯后)及安全性等信息缺乏描述。

2.3.3.4 領域四:易識別性(關鍵領域)

易識別性主要用于評估推薦意見是否容易被指南使用者識別,例如通過加粗或傾斜字體、繪制推薦意見流程圖或總結表等形式輔助使用者快速定位推薦意見(表3)。僅13部指南(27.7%)通過兩種及以上方式突出推薦意見,大部分指南(30部,63.8%)的推薦意見不突出,不易識別。

2.3.3.5 領域五:應用性

應用性主要用于評估指南制訂者是否充分考慮了阻礙指南實施的可能因素以及是否提供促進指南實施的輔助工具。17部指南(36.2%)描述了可能影響指南實施的因素,例如指南所推薦的中成藥具有地域局限性;僅1部指南(2.1%)以掃描二維碼的方式提供了促進推薦意見實施的操作視頻。

3 討論

兒科中醫藥指南疾病覆蓋范圍較廣,且推薦意見涉及的干預措施呈現多樣化特點。本研究共納入兒科領域已發布的中醫藥指南47部,涉及疾病37種,以呼吸系統疾病(如流行性感冒、上呼吸道感染、過敏性鼻炎)最常見,其次為某些感染性疾病或寄生蟲病(如流行性腮腺炎、手足口病)。在納入的47部指南中,推薦了中藥湯劑、中成藥、體針、小兒推拿、穴位貼敷、耳壓療法、艾灸等27種中醫藥療法。但是,就目前收集到的兒科中醫藥指南而言,當前仍存在病種覆蓋不全以及一些中醫藥特色療法在其治療優勢疾病中未得到充分推薦的問題。以兒童腸系膜淋巴結炎為例,目前尚無與之相關的中醫藥診療指南,而已有研究表明,在治療兒童腸系膜淋巴結炎方面,中醫藥具備獨特的優勢和特色[4,65]。此外,雖然大量研究顯示穴位貼敷治療小兒腹瀉療效好,不良反應少,患者依從性高[66]。但已有的中醫藥治療兒童腹瀉的指南以推薦中成藥[38]和小兒推拿[39]等療法為主,尚缺乏對穴位貼敷的推薦。因此,建議指南制訂者未來將更多關注投入到中醫兒科優勢病種,并積極推動相關的中醫藥指南制訂工作。同時,在兒科中醫藥指南的制訂過程中,應考慮納入更多具有證據支持的中醫藥特色療法。這不僅有助于提升指南的全面性和實用性,也能更好地指導臨床實踐,提高患者的治療效果和滿意度。

指南發揮作用的基礎是指南的實施[7],影響指南實施的因素包括醫療專業人員的知識和態度、指南自身因素以及組織資源限制等多方面因素[10],這些因素在指南的實施過程中都很重要,但許多學者認為,專注于提高指南內在實施性質量可能是一種更具成本效益和廣泛適用的方法[67]。本研究納入的中醫藥兒科指南的可實施性整體質量偏低(63.8%),除可及性(多渠道獲取方式)和溝通性外,其余領域均存在一定的問題,尤其是在應用性和易識別性兩個領域,不足1/3的指南對這兩個領域進行了完整呈現或描述。既往有研究對231部中醫/中西醫結合指南/專家共識的可實施性進行了評價,結果顯示大部分指南/共識的可實施性整體質量為低等級別(90.91%)[14],這與本研究的評價結果(可實施性整體質量集中在低等級別)相似。

① 易識別性:一半以上的指南存在推薦意見不易識別的問題。一項調查影響兒科醫生實施先天性肌性斜頸指南的定性研究顯示,指南長度過長或推薦意見不突出是造成指南使用者依從性低的重要原因[68]。在實際應用過程中,臨床醫生尤其是任務重、工時長的兒科醫生,他們可能缺乏充足的時間去指南中找到有針對性的診療信息,因此提高指南的易識別性有助于指南使用者快速瀏覽眾多建議,并根據要解決的臨床問題進行有針對性的應用。② 應用性:極少數指南描述了阻礙指南實施的因素和促進推薦意見實施的工具。在兒科指南中考慮不同醫療環境和目標群體的特定需求,對推薦意見可能的阻礙因素進行分析,可以增加指南的適用性和接受度[69]。例如,有指南推薦復方石韋片用于小兒泌尿道感染的治療[52],但該藥尚未被納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》中,此即為阻礙指南實施的一個潛在因素之一。在一項覆蓋7個國家的質性研究中,30位參與過指南制訂的專家普遍反映對于指南實施輔助工具的迫切需求,如通過電子病歷系統的整合,可以使醫生更方便地查詢和使用指南內容,從而提升其應用效果[70]。③ 可及性(多版本指南):所有指南均提供了完整版本,但僅有4部指南提供了其他版本,如推薦意見總結版。通過提供多種版本的指南,可以針對不同層次的專業人士和使用場景,從而提高其實用性和實施效率。例如圖文版和視頻版指南相較于完整版指南而言具有更多的視覺化元素,可以減少指南文本的認知負擔并提高信息的清晰度[71]。④ 可執行性:僅9部指南推薦意見的可執行性信息詳盡具體,其余指南均在推薦意見具體實施方法的描述上有所欠缺。由于具體操作方法的缺失,醫務人員可能無法準確地理解和應用推薦意見,從而影響指南的實際治療效果。在一項調查中國一千多名臨床從業者關于影響指南成功實施因素的研究中發現,40%以上的被調查者認為,過于寬泛且含糊不清的推薦意見無法解決患者的實際問題,在一定程度上阻礙了指南實施[72]。特別是在兒童用藥方面,由于兒童的特殊生理特征導致其用藥需求與成人存在差異,因此理想的兒童用藥應具有劑量靈活性[73]。例如,對于中成藥藿香正氣口服液的用法,有指南僅給出了成人的用法用量,對于兒童的服用方式僅給出了“小兒應在醫師指導下服用”的描述[30],這可能缺乏一定的指導價值。對此建議參考《中成藥臨床實踐指南報告清單V1.0》中有關推薦意見報告部分的描述[74],使推薦意見的實施方法具體化。

為了提高兒科中醫藥指南的可實施性,我們建議:① 采用視覺突出的手段,以匯總表格或流程圖等形式使推薦意見清晰簡明,從而減少兒科醫生的認知負荷;② 指南應清晰陳述推薦意見的具體操作方式,包括針對不同年齡段及不同中醫證型患兒的用藥時間、治療療程、劑量、頻次、配伍加減等關鍵信息;③ 推薦意見應考慮治療措施是否納入醫保、是否會增加資源消耗及患者的經濟負擔、是否與患者意愿相一致等因素;④ 國家衛生健康委員會可以建議學會組織設立專門的指南制訂及實施小組,通過改進指南的內容及格式,向醫生提供更多的實施細節,從而促進指南的使用[14];⑤ 通過期刊雜志、學會網站、微信公眾號、媒體宣傳等多種形式發布及傳播指南。

本研究的不足之處:① 僅納入網上公開發表的指南,未對以書籍形式發表的指南進行檢索,可能會導致發表偏倚;② 盡管研究人員在評估指南可實施性時表現出較高的一致性,但評估中仍然不可避免地帶有主觀成分,并且由于缺乏臨床專家在評價過程中的參與,可能導致評估結果存在一定的偏倚;③ 由于期刊版權的約束,較少有指南能在兩本及以上期刊發表,限制了指南的可及性;④ 部分指南雖附有編制說明,但因年代久遠,官方網站已無法訪問,這可能會對指南的評價結果產生影響;⑤ 臨床實踐指南實施性評價工具專注于從制訂和撰寫角度評價指南的可實施性,側重從指南制訂者層面提高指南的可實施性,然而指南的實施與政策制定者、醫護人員和患者等也密切相關[75]。可實施性評價質量高的指南不等同于會被臨床醫生使用以及臨床應用效果好,這需要與后續的指南實施過程監測和指南實施效果評價相結合[76]。

綜上所述,納入的兒科中醫藥指南可實施性仍有較大的提升空間,建議今后在制訂兒科中醫藥指南過程中,從源頭開始專注于提高指南本身的實施性質量,從而促進指南的實施應用,真正體現其作為規范臨床診療措施、提升診療水平重要參考工具的作用。

據中國國家統計局第七次全國人口普查數據顯示,2020年中國兒童(0~18周歲)為2.98億,占全國人口總數的21.1%[1]。兒童健康與國家和民族未來息息相關,《健康中國2030規劃綱要》明確強調需加強兒童早期發展,加大兒童重點疾病防治力度[2]。中醫藥以其安全、有效、經濟的特點,在維護我國兒童健康方面扮演著不可或缺的角色[3],其中兒童流行性感冒、哮喘、功能性便秘、過敏性鼻炎、遺尿等均屬于中醫兒科的優勢病種[4]。

基于最佳證據的兒科中醫藥臨床實踐指南(以下簡稱“指南”)有助于醫療服務標準化,減少臨床診療差異,并幫助醫療機構更有效地利用現有資源,對于緩解當前兒科醫療資源供需不平衡的現狀具有重要意義[5,6]。指南發揮作用的基礎是指南的實施[7],《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030年)》中也指出要“重點開展中醫臨床診療指南的應用”[8]。然而,兒科醫生對指南推薦意見的低依從性和低使用率阻礙了指南的實施[9],這不僅造成了資源浪費,也使得最佳干預措施無法被用于解決實際問題。除了醫務人員對指南的認知和態度、組織資源限制[10]等因素外,指南本身的可及性、溝通性、可執行性、易識別性和應用性等因素也與指南被采用和實施密切相關[11]。

實施科學是近幾年來廣受關注的新興學科領域,其旨在促進循證實踐證據在臨床實踐的應用,從而提高衛生服務的質量和有效性[12]。我國于2016年在國家自然科學基金中增設了實施科學的課題,實施科學研究尚處于起步階段[12],有關中醫藥指南的實施性評價相對較少,主要采用“臨床實踐指南實施性評價工具”評價中醫/中西醫結合指南或專家共識(231部)[13]、中西醫結合指南(61部)[14]和中成藥類指南(29部)[15]的可實施性。既往有學者采用AGREE Ⅱ工具評價了我國發布的65部兒童循證指南的質量,結果顯示六個評價領域中“應用性”領域評分最低,僅有23.9%[16]。但這些研究未專門探討兒科中醫藥指南的可實施性特點,因此其獨特性相較于現有結論尚待進一步探索。為了能夠進一步明晰中醫領域發布的兒科指南可實施性的現狀及其具體表現,有必要采用專門針對指南實施性評價的工具進行更加全面系統的分析,從而幫助未來兒科領域指南制訂者和相關研究者在進行指南制訂、更新或撰寫時,能充分優化指南的可實施性,并開展更多有助于推動指南實施性的相關研究。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 目標人群

0~18歲的兒童。

1.1.2 指南類別

中醫或中西醫結合指南,推薦中藥湯劑、中成藥、針灸、小兒推拿等中醫藥療法。

1.1.3 制訂方法

基于循證方法學制訂,包括通過系統地檢索、評價和綜合已有的文獻證據,結合專家經驗和患者價值觀。

1.1.4 排除標準

① 無法獲取全文的指南;② 若指南存在多版本,僅納入最新版;③ 若指南以團體標準形式發布,則僅納入已正式發布的,排除尚處于公示階段的指南。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、SinoMed和PubMed數據庫及國家中醫藥管理局、中華中醫藥學會、中國中西醫結合學會、中國針灸學會和醫脈通等相關網站,搜集公開發表的與兒科相關的中醫藥指南,檢索時限均為建庫至2023年11月1日。檢索采用主題詞結合自由詞的策略,中文檢索詞包括:中醫、中藥、針灸、推拿、兒童、兒科、指南等,英文檢索詞包括:child*、infancy、pediatrics、guideline*、traditional Chinese medicine、acopunc*、tuina等。具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取內容包括:納入指南的名稱、發表年份、作者、制訂機構、疾病名稱、指南類別、指南主題、指南推薦的中醫藥療法、基金等信息。將納入的疾病按照ICD-11進行疾病系統分類。

1.4 可實施性評價

采用“臨床實踐指南實施性評價工具”對納入指南的可實施性進行評價,該工具表面效度和內容效度均較好[11]。評價工具包含5個領域(2個為關鍵領域,即可執行性和易識別性),領域內下設7個條目,根據每個條目描述的詳細程度以“是”“部分是”“否”的標準進行評價(詳見表1)。指南可實施性的整體質量分為高等、中等、低等和極低等四個等級,其中高等級別可實施性整體質量是指:2個關鍵領域評價結果為“是”,并且為“否”的非關鍵領域≤1;中等級別可實施性整體質量分為兩種:一種為1個或2個關鍵領域評價結果為“部分是”,另一種為2個關鍵領域評價結果為“是”,并且為“否”的非關鍵領域大于1;低等級別可實施性整體質量是指:1個關鍵領域評價結果為“否”;極低等級別可實施性整體質量是指:2個關鍵領域評價結果為“否”。

兩名研究人員對納入的5部指南進行預評價,并采用組內相關系數(ICC)評估兩者評價結果的一致性。ICC值介于0和1之間,越接近1,表示不同人員的評價一致性越好,可重復性越高。當ICC≥0.75時,才進行正式評價[17]。

1.5 統計分析

采用EndNote X9.1篩選文獻,使用SPSS 25.0計算兩名評價者評價結果的ICC值,并用Excel 2019進行數據的初步整理和可視化。計數資料以頻數和百分數表示。

2 結果

2.1 文獻篩選結果

共檢索到1 337篇文獻,經逐層篩選,最終納入47部指南。文獻篩選流程及結果詳見附件圖1。

圖1

不同兒科系統疾病中醫藥指南中推薦干預措施證據圖

圖1

不同兒科系統疾病中醫藥指南中推薦干預措施證據圖

2.2 納入指南的基本特征

納入指南共包括41部中醫指南(87.2%)和6部中西醫結合指南(12.8%)(表2)。參照ICD-11疾病分類,共涉及37種兒科疾病,對應13個疾病分類,其中呼吸系統疾病(13部,27.6%)、某些感染性疾病或寄生蟲病(6部,12.8%)、消化系統疾病(5部,10.6%)和精神、行為或神經發育障礙(5部,10.6%)發布的中醫指南數最多。45部指南(95.7%)的制訂獲得了基金支持。從醫療實踐的不同階段分析,指南涉及的中醫藥推薦意見主要為預防、診斷、治療、康復4個方面。從推薦的中醫治療方式分析,納入指南共推薦了包含中藥湯劑、中成藥、體針、小兒推拿、穴位貼敷、艾灸、耳壓療法、中藥灌腸、耳針、穴位按摩等27種治療和康復相關的中醫適宜技術,其中中藥湯劑(36部,76.6%)和中成藥(36部,76.6%)治療被推薦的次數最多(圖1)。

2.3 指南可實施性評價結果

2.3.1 一致性評價結果

兩名評價人員內部一致性的ICC值為0.833(>0.75),一致性較好。

2.3.2 可實施性整體質量評價結果

在納入的指南中,5部指南(10.6%)的可實施性整體質量為高等級別,12部指南(25.5%)的可實施性整體質量為中等級別,30部指南(63.8%)的可實施性整體質量為低等級別,尚無指南的可實施性整體質量為極低等級別(表2)。

按照不同指南類別分析,中西醫結合類兒科指南的高/中等級別占比(5/6,83.3%)高于中醫類兒科指南(12/41,29.3%),但高等級別可實施性整體質量的指南均為中醫類指南。按照不同疾病領域分析,高/中等級別指南占比由高到低依次為:傳統醫學病證(2/2,100%)、視覺系統疾病(2/2,100%)、呼吸系統疾病(8/13,61.5%)、消化系統疾病(3/5,60.0%)、泌尿生殖系統疾病(1/4,25.0%)和精神、行為或神經發育障礙類疾病(1/6,16.7%)。

2.3.3 可實施性各領域評價結果

47部指南在可及性(多渠道獲取方式)和溝通性兩個領域的可實施性評價質量較高,而其余領域則存在較大的提升空間,尤其是在應用性和易識別性兩個領域(表2、圖2)。由于可執行性和易識別性為關鍵領域,本研究展示了這兩個領域中每條評價要點的具體評價結果(表3)。

圖2

中醫藥兒童指南實施性評價結果

圖2

中醫藥兒童指南實施性評價結果

*:指南可實施性評價的關鍵領域。

2.3.3.1 領域一:可及性

可及性主要用于評估指南是否易于被醫生、護士、醫療保健從業者和其他相關專業人員獲取。36部指南(76.5%)提供了多渠道獲取方式,包括2本及以上期刊發布,中華中醫藥學會、中國中西醫結合等學會專業學會網站發布,公眾號和醫脈通推送等形式;3部指南(6.3%)僅通過期刊(1本)的形式發布;8部指南(17.0%)除通過期刊形式發布外,在醫脈通上也進行了推送。所有指南均提供了完整版本,其中4部指南(8.5%)提供了推薦意見總結版,1部指南(2.1%)提供了解讀版。

2.3.3.2 領域二:溝通性

溝通性主要用于評估指南是否提供了可供使用者反饋的方式。40部指南(85.1%)提供了溝通聯系方式以供指南使用者反饋使用情況,如郵箱和(或)電話號碼,但仍有7部指南(14.9%)未提供任何聯系方式。

2.3.3.3 領域三:可執行性(關鍵領域)

可執行性主要用于評估指南是否詳細描述了推薦的行為及該行為的操作方法和應用條件(表3)。僅9部指南(19.1%)推薦意見的可執行性信息詳盡具體,大部分指南缺乏推薦干預具體實施方法的完整描述,如對于中藥湯劑等在內的中醫藥物療法的療程、頻次、劑量、用藥時間(如飯前/飯后)及安全性等信息缺乏描述。

2.3.3.4 領域四:易識別性(關鍵領域)

易識別性主要用于評估推薦意見是否容易被指南使用者識別,例如通過加粗或傾斜字體、繪制推薦意見流程圖或總結表等形式輔助使用者快速定位推薦意見(表3)。僅13部指南(27.7%)通過兩種及以上方式突出推薦意見,大部分指南(30部,63.8%)的推薦意見不突出,不易識別。

2.3.3.5 領域五:應用性

應用性主要用于評估指南制訂者是否充分考慮了阻礙指南實施的可能因素以及是否提供促進指南實施的輔助工具。17部指南(36.2%)描述了可能影響指南實施的因素,例如指南所推薦的中成藥具有地域局限性;僅1部指南(2.1%)以掃描二維碼的方式提供了促進推薦意見實施的操作視頻。

3 討論

兒科中醫藥指南疾病覆蓋范圍較廣,且推薦意見涉及的干預措施呈現多樣化特點。本研究共納入兒科領域已發布的中醫藥指南47部,涉及疾病37種,以呼吸系統疾病(如流行性感冒、上呼吸道感染、過敏性鼻炎)最常見,其次為某些感染性疾病或寄生蟲病(如流行性腮腺炎、手足口病)。在納入的47部指南中,推薦了中藥湯劑、中成藥、體針、小兒推拿、穴位貼敷、耳壓療法、艾灸等27種中醫藥療法。但是,就目前收集到的兒科中醫藥指南而言,當前仍存在病種覆蓋不全以及一些中醫藥特色療法在其治療優勢疾病中未得到充分推薦的問題。以兒童腸系膜淋巴結炎為例,目前尚無與之相關的中醫藥診療指南,而已有研究表明,在治療兒童腸系膜淋巴結炎方面,中醫藥具備獨特的優勢和特色[4,65]。此外,雖然大量研究顯示穴位貼敷治療小兒腹瀉療效好,不良反應少,患者依從性高[66]。但已有的中醫藥治療兒童腹瀉的指南以推薦中成藥[38]和小兒推拿[39]等療法為主,尚缺乏對穴位貼敷的推薦。因此,建議指南制訂者未來將更多關注投入到中醫兒科優勢病種,并積極推動相關的中醫藥指南制訂工作。同時,在兒科中醫藥指南的制訂過程中,應考慮納入更多具有證據支持的中醫藥特色療法。這不僅有助于提升指南的全面性和實用性,也能更好地指導臨床實踐,提高患者的治療效果和滿意度。

指南發揮作用的基礎是指南的實施[7],影響指南實施的因素包括醫療專業人員的知識和態度、指南自身因素以及組織資源限制等多方面因素[10],這些因素在指南的實施過程中都很重要,但許多學者認為,專注于提高指南內在實施性質量可能是一種更具成本效益和廣泛適用的方法[67]。本研究納入的中醫藥兒科指南的可實施性整體質量偏低(63.8%),除可及性(多渠道獲取方式)和溝通性外,其余領域均存在一定的問題,尤其是在應用性和易識別性兩個領域,不足1/3的指南對這兩個領域進行了完整呈現或描述。既往有研究對231部中醫/中西醫結合指南/專家共識的可實施性進行了評價,結果顯示大部分指南/共識的可實施性整體質量為低等級別(90.91%)[14],這與本研究的評價結果(可實施性整體質量集中在低等級別)相似。

① 易識別性:一半以上的指南存在推薦意見不易識別的問題。一項調查影響兒科醫生實施先天性肌性斜頸指南的定性研究顯示,指南長度過長或推薦意見不突出是造成指南使用者依從性低的重要原因[68]。在實際應用過程中,臨床醫生尤其是任務重、工時長的兒科醫生,他們可能缺乏充足的時間去指南中找到有針對性的診療信息,因此提高指南的易識別性有助于指南使用者快速瀏覽眾多建議,并根據要解決的臨床問題進行有針對性的應用。② 應用性:極少數指南描述了阻礙指南實施的因素和促進推薦意見實施的工具。在兒科指南中考慮不同醫療環境和目標群體的特定需求,對推薦意見可能的阻礙因素進行分析,可以增加指南的適用性和接受度[69]。例如,有指南推薦復方石韋片用于小兒泌尿道感染的治療[52],但該藥尚未被納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》中,此即為阻礙指南實施的一個潛在因素之一。在一項覆蓋7個國家的質性研究中,30位參與過指南制訂的專家普遍反映對于指南實施輔助工具的迫切需求,如通過電子病歷系統的整合,可以使醫生更方便地查詢和使用指南內容,從而提升其應用效果[70]。③ 可及性(多版本指南):所有指南均提供了完整版本,但僅有4部指南提供了其他版本,如推薦意見總結版。通過提供多種版本的指南,可以針對不同層次的專業人士和使用場景,從而提高其實用性和實施效率。例如圖文版和視頻版指南相較于完整版指南而言具有更多的視覺化元素,可以減少指南文本的認知負擔并提高信息的清晰度[71]。④ 可執行性:僅9部指南推薦意見的可執行性信息詳盡具體,其余指南均在推薦意見具體實施方法的描述上有所欠缺。由于具體操作方法的缺失,醫務人員可能無法準確地理解和應用推薦意見,從而影響指南的實際治療效果。在一項調查中國一千多名臨床從業者關于影響指南成功實施因素的研究中發現,40%以上的被調查者認為,過于寬泛且含糊不清的推薦意見無法解決患者的實際問題,在一定程度上阻礙了指南實施[72]。特別是在兒童用藥方面,由于兒童的特殊生理特征導致其用藥需求與成人存在差異,因此理想的兒童用藥應具有劑量靈活性[73]。例如,對于中成藥藿香正氣口服液的用法,有指南僅給出了成人的用法用量,對于兒童的服用方式僅給出了“小兒應在醫師指導下服用”的描述[30],這可能缺乏一定的指導價值。對此建議參考《中成藥臨床實踐指南報告清單V1.0》中有關推薦意見報告部分的描述[74],使推薦意見的實施方法具體化。

為了提高兒科中醫藥指南的可實施性,我們建議:① 采用視覺突出的手段,以匯總表格或流程圖等形式使推薦意見清晰簡明,從而減少兒科醫生的認知負荷;② 指南應清晰陳述推薦意見的具體操作方式,包括針對不同年齡段及不同中醫證型患兒的用藥時間、治療療程、劑量、頻次、配伍加減等關鍵信息;③ 推薦意見應考慮治療措施是否納入醫保、是否會增加資源消耗及患者的經濟負擔、是否與患者意愿相一致等因素;④ 國家衛生健康委員會可以建議學會組織設立專門的指南制訂及實施小組,通過改進指南的內容及格式,向醫生提供更多的實施細節,從而促進指南的使用[14];⑤ 通過期刊雜志、學會網站、微信公眾號、媒體宣傳等多種形式發布及傳播指南。

本研究的不足之處:① 僅納入網上公開發表的指南,未對以書籍形式發表的指南進行檢索,可能會導致發表偏倚;② 盡管研究人員在評估指南可實施性時表現出較高的一致性,但評估中仍然不可避免地帶有主觀成分,并且由于缺乏臨床專家在評價過程中的參與,可能導致評估結果存在一定的偏倚;③ 由于期刊版權的約束,較少有指南能在兩本及以上期刊發表,限制了指南的可及性;④ 部分指南雖附有編制說明,但因年代久遠,官方網站已無法訪問,這可能會對指南的評價結果產生影響;⑤ 臨床實踐指南實施性評價工具專注于從制訂和撰寫角度評價指南的可實施性,側重從指南制訂者層面提高指南的可實施性,然而指南的實施與政策制定者、醫護人員和患者等也密切相關[75]。可實施性評價質量高的指南不等同于會被臨床醫生使用以及臨床應用效果好,這需要與后續的指南實施過程監測和指南實施效果評價相結合[76]。

綜上所述,納入的兒科中醫藥指南可實施性仍有較大的提升空間,建議今后在制訂兒科中醫藥指南過程中,從源頭開始專注于提高指南本身的實施性質量,從而促進指南的實施應用,真正體現其作為規范臨床診療措施、提升診療水平重要參考工具的作用。