版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

功能性胃腸病(FGIDs)是一組慢性或反復發作性消化道癥狀而無器質性改變的胃腸道功能性疾病,患者通常出現食欲不振、腹痛、腹脹、腹瀉、便秘等癥狀,但臨床上缺乏可解釋的病理解剖學或生物化學異常[1]。目前認為最常見的FGIDs是功能性消化不良(FD)和腸易激綜合征(IBS)。這些疾病給患者帶來了極大困擾,嚴重影響了他們的生活質量。目前研究認為,FGIDs的發病是多種因素相互作用的結果,包括胃腸動力障礙、腸道菌群失調、腸黏膜免疫功能紊亂、內臟高敏感性、飲食環境和心理等因素。FGIDs被定義為一組腸-腦互動異常的心身疾病[2]。研究發現,患有FGIDs的患者往往不僅表現出胃腸道癥狀,還會伴隨著心理社會癥狀,例如壓力、焦慮和抑郁。另一方面,心理活動和社會心理因素也可以影響內臟敏感性,從而影響胃腸道癥狀[3]。人格被定義為一種穩定、持久的思想、情感和行為模式[4]。神經質是人格五因素模型中的維度之一,高神經質個體表現出更強烈的情緒反應、更差的情緒感知和壓力應對方式,因而容易體驗到更多的負性情緒[5]。越來越多的證據表明,神經質人格與廣泛的不良健康結果有關[6-10]。然而,觀察性研究可能受到混雜因素和反向因果關系的影響,使得確定神經質人格與FGIDs的因果關系變得困難。孟德爾隨機化(MR)是一種替代方法,通過遺傳變異作為工具變量來探索暴露對結局潛在因果關系[11,12]。由于遺傳變異在減數分裂期間是隨機分配的,這可以有效減少混雜因素和反向因果關系的影響[13,14]。本研究利用全基因組關聯研究(GWAS)的匯總統計數據提取工具變量,進行全面的雙樣本MR分析(TSMR),評估神經質人格與常見FGIDs之間的因果關系。本研究進一步進行了兩步法MR分析,探討了咖啡攝入、飲酒、吸煙、抑郁的中介效應,通過遺傳學角度的探索,揭示神經質人格增加某些胃腸道疾病患病風險可能的作用機制,為臨床實踐中更好地預防和管理FGIDs特定人群提供了重要見解。

1 資料與方法

1.1 研究設計及數據來源

本研究基于GWAS和TSMR方法,探討神經質人格與FGIDs發病風險的因果關聯。MR分析的準確性依賴于3個核心假設:① 相關性假設:工具變量(IVs)與暴露因素密切相關;② 排他性假設:IVs只通過暴露影響結局,與結局無直接關聯;③ 獨立性假設:IVs與任何潛在的混雜因素無關[14]。MR分析研究設計詳見附件圖1、圖2。神經質人格與FD、IBS相關數據及多因素MR分析及中介MR分析中關于咖啡攝入,飲酒、吸煙、抑郁的相關數據均來源于IEU open GWAS數據庫,數據具體來源及詳細信息見表1。種群背景限制為歐洲血統個體以減少混淆可能導致的偏倚。

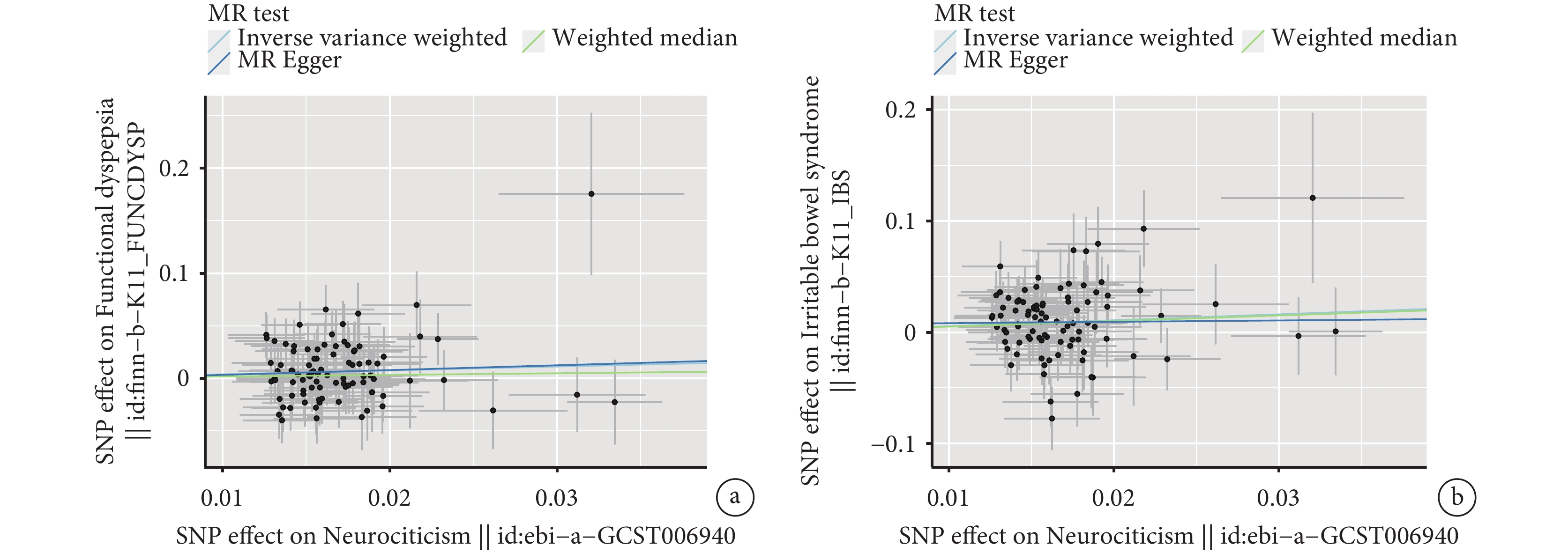

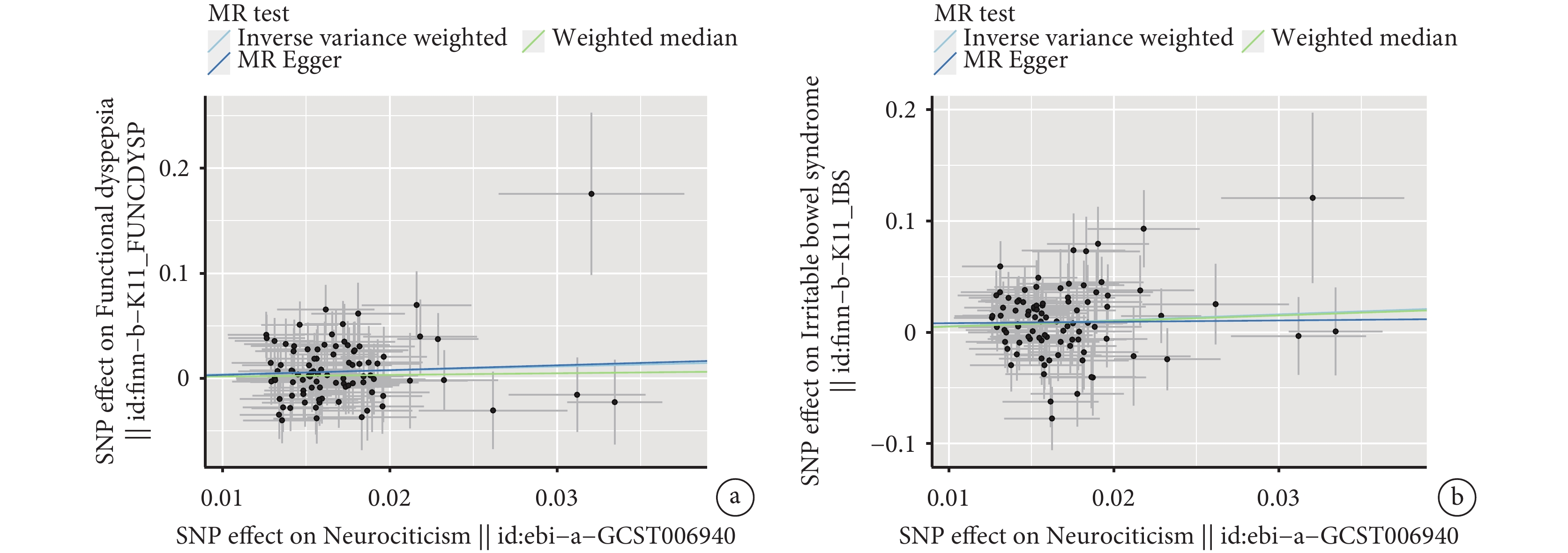

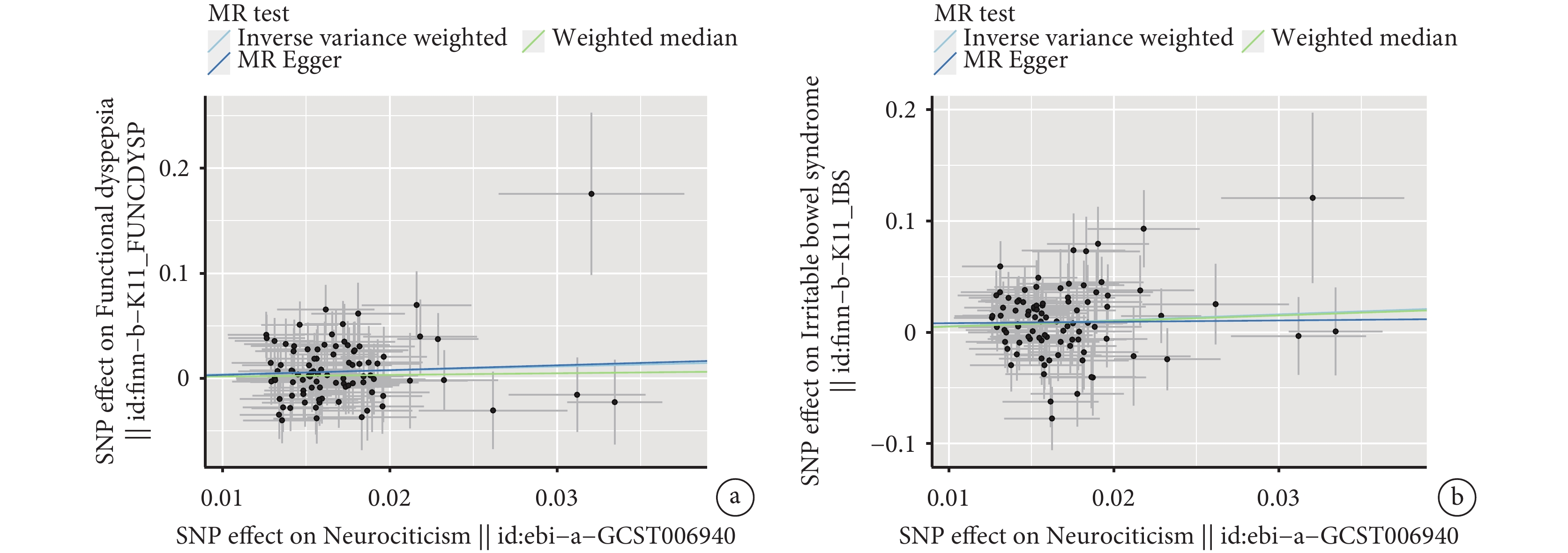

圖1

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的孟德爾隨機化分析散點圖

圖1

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的孟德爾隨機化分析散點圖

圖2

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的留一法敏感性分析

圖2

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的留一法敏感性分析

1.2 SNP篩選

首先,篩選出具有全基因組意義的SNP(P<5×10?8)之后進行LD聚集分析,以識別出獨立的SNP(r2<0.001 within 10 000 kb window)。然后,整理了從兩個數據集中提取的數據,確保將暴露與結局之間的效應值β與相應的等位基因相對應。在數據協調后,去除具有中間等位基因頻率的回文SNP(即>0.42和<0.58),剩下的SNP被用于MR分析。使用F statistic來衡量IVs的強度,計算公式為F=R2(N-k?1)/k(1?R2),其中R2代表IVs解釋暴露的程度、N代表暴露因素GWAS研究的樣本數、k代表SNP的個數[15]。當F>10時,表明相應的IVs是有效的,這意味著結果不會受到弱工具變量偏倚的影響[16,17]。

1.3 單因素MR分析及敏感性分析檢驗

本研究使用統計軟件R 4.2.2和版本0.5.7的“TwoSmapleMR”軟件包進行分析。采用比值比(OR)和95%可信區間(CI)表示MR分析的結果。研究采用逆方差加權法(IVW)作為首選的因果效應估計方法[18]。并使用Weighted-median及MR-Egger等方法進行額外分析,來驗證結果的可靠性[19]。為了評估結果的穩健性,進行了多重敏感性分析,包括MR-PRESSO、MR-Egger intercept和留一法。其中,MR-PRESSO方法可識別并去除存在多效性的異常SNP[20],MR-Egger intercept法可檢驗水平多效性,評估工具變量是否通過除暴露以外的其他途徑影響結局,若P>0.05表示不存在顯著的水平多效性。而留一法評估單個SNP對整體MR估計的影響。在異質性方面,采用Cochran’s Q檢驗來評估,P>0.05表示不存在顯著的異質性。通過這些分析方法,可以確保研究結果的可信度和穩定性。

1.4 多因素MR分析及中介分析

多因素MR分析可以同時研究多個暴露因素與結局的因果關系,以評估暴露對結局的獨立影響[21]。本研究中主要使用IVW法進行多因素MR分析,在咖啡攝入、飲酒、吸煙、抑郁4個混雜因素中,每次只調整一個因素評估神經質人格對結局的因果效應值。隨后應用兩步法MR分析來評估中介作用[22]。第一步中,使用與神經質人格相關的遺傳工具評估暴露對潛在中介的因果效應。在第二步中,使用中介相關的遺傳工具來評估中介對結局的因果關系。使用“系數相乘法”得出神經質人格通過咖啡攝入、飲酒、吸煙、抑郁四個混雜因素對于胃腸道疾病風險的中介效應[23]。中介效應的標準誤差(SE)使用delta法計算[24]。

2 結果

2.1 SNP相關信息

共篩選出95個與神經質人格相關的IVs。在剔除回文SNP后,最終納入91個SNP。詳見附件表1。通過分析發現,所有IVs的F 值(平均值)均大于10,表明本研究的結果不受弱工具變量偏倚的影響。

2.2 單因素MR分析結果

IVW方法的統計結果顯示(表2),遺傳決定的神經質人格與FD和IBS的發病風險呈正向因果關系[FD:OR=1.448,95%CI(1.057,1.983),P=0.021;IBS:OR=1.705, 95%CI(1.210,2.403),P=0.002],三種統計學方法β值方向一致(圖1)。

2.3 敏感性分析

通過使用IVW法的Cochran’s Q檢驗結果顯示,神經質人格與FD和IBS之間的因果關系均不存在明顯的異質性。同時MR-Egger回歸分析中,截距的P值也大于0.05,進一步證實了神經質人格與FD和IBS的發病風險之間的因果關聯不存在水平多效性。MR-PRESSO檢驗未發現異常的SNP,這進一步加強了本研究的結論(表3)。此外,通過留一法分析得知,即使逐一去除任何一個SNP,整體誤差線的波動范圍也較小,始終保持在0的右側,說明移除任何單一SNP,研究中的因果關系仍然存在(圖2),研究結果不受單一SNP驅動的影響,因果關系的穩健性得到了進一步驗證。

2.4 多因素MR分析及中介分析

神經質人格與FD及IBS的因果關聯在調整了咖啡攝入、飲酒和吸煙3個潛在混雜因素之后依然有統計學意義。然而,研究顯示,在考慮抑郁后,神經質人格與這兩種疾病的因果關聯減弱(表4)。這表明抑郁可能是神經質人格導致FD及IBS發生的潛在機制。進一步的中介分析顯示,抑郁在神經質人格與FD及IBS的因果效應中發揮了重要作用,占據了相當比例的影響。對于FD,抑郁介導的比例高達59.41%[95%CI(5.69%,113.12%)],而對于IBS,這一比例為67.53%[95%CI(31.55%,103.51%)](表5)。

3 討論

本研究采用MR方法,旨在探討神經質人格與兩種最常見的功能性胃腸道疾病之間的遺傳易感性關系。研究結果顯示,神經質人格對FD和IBS的發病存在一定的風險,而抑郁可能在這種關聯中扮演著重要的中介角色。該結果揭示了心理因素對胃腸道健康的潛在影響,并強調了在一些復雜胃腸道疾病中“心腸同治”的重要性。

相關研究[25]指出五大人格特征尤其是神經質人格與焦慮、抑郁癥狀關系密切。抑郁和焦慮的患病率會隨著功能性胃腸道疾病的共存以及癥狀的加重而增加[26]。有證據顯示,情感障礙可能早于某些消化系統疾病的發病[27]。另一項基于人群的研究發現,大約三分之一的病例在功能性胃腸道疾病發生之前出現焦慮和抑郁癥狀,而大約三分之二的病例則是功能性胃腸道疾病先于心理疾病發作[28]。神經質人格與IBS癥狀的嚴重程度呈正相關[29,30],并可能增加FD的患病風險[31]。本研究結果與現有相關研究結果一致,顯示出神經質人格與功能性胃腸道疾病之間的密切關系,強調了理解和處理這一心理特質對預防和管理功能性胃腸道疾病的重要性。

此外,神經質人格群體可能因為影響食欲和飲食習慣,如增加對咖啡、酒精和煙草等刺激性食物或藥物的依賴[32-34],從而進一步加劇胃腸道問題。因此本研究使用多變量MR分析方法來同時估算在其他混雜因素存在的條件下,神經質人格對FD和IBS的影響。結果發現,在考慮抑郁因素后,神經質人格與這兩種疾病之間的因果關聯有所減弱。進一步的中介MR分析顯示神經質人格與IBS和FD之間的關聯主要通過抑郁來介導。這一發現凸顯了抑郁在神經質人格與胃腸道疾病之間的中介角色,因此在臨床工作中,對神經質評分高的人群專門預防及治療抑郁可能對減少胃腸道疾病的發生具有重要意義。

近年來,隨著腦-腸軸概念的提出,人們對胃腸與精神神經系統異常疾病之間相互作用的病理生理有了全新的認識。腦-腸軸是連接大腦和腸道的復雜雙向通訊系統[35],涉及中樞神經系統、腸神經系統、內分泌系統和免疫系統以及腸道微生物群[36]。研究表明,這個軸線不僅調節消化功能,還影響情緒和認知。研究發現,IBS患者在處理內臟傳入信息、情緒喚醒和皮質調節時,大腦區域的激活明顯增加,相應的灰質密度也發生變化[37-39]。此外,長期的應激狀態可能引發下丘腦-垂體-腎上腺軸(HPA軸)的激活,導致應激激素的釋放[40-42]。應激激素對腸道健康具有廣泛的影響。糖皮質激素、腎上腺素和去甲腎上腺素這些“應激激素”能夠改變腸道的滲透性,影響腸道菌群的平衡,并調節腸道免疫反應機制[43-45]。這些變化可能導致或加劇某些胃腸道疾病,如FD和IBS。在此背景下,賓夕法尼亞大學的一項研究提供了關鍵的見解[46],揭示腸神經系統(ENS)在慢性壓力誘發的腸道炎癥中的重要作用。研究表明,長期高水平的糖皮質激素會誘導腸膠質細胞產生炎癥反應,通過CSF1激活單核細胞并引發腫瘤壞死因子介導的炎癥過程。此外,這些激素通過TGF-β2機制影響腸神經元的轉錄過程,導致乙酰膽堿缺乏和腸道運動障礙。因此,神經質人格特質,特別是與高度的負面情緒體驗和壓力反應相關的特點,可能通過腦?腸軸及HPA軸的機制對腸道健康產生影響。FGIDs被定義為一組腸-腦互動異常的心身疾病[47],然而由于醫生和患者缺乏對腦腸互動異常的充分理解和認知,可能導致錯誤的診斷和治療。為提升對此類疾病的認識和改善診療水平,我國學者提出了“胃腸精神病學”這一概念并建立了多學科診療機制[48]。因此,在臨床實踐中,綜合考慮患者的心理狀態、生活方式和病理生理特征非常重要。加強對患者的心理評估和支持,提供專門的心理健康服務,如認知行為療法或情緒、壓力管理技巧等,都是非常有效的方法。

作為一項MR研究,本研究可以最大限度地減少混雜因素和反向因果關系引起的偏差。其次,通過兩步法MR分析探索中介通路,加深了對機制的理解,為預防策略提供了證據支持。未來的研究應繼續探索這些關系的潛在機制,并在更廣泛的人群中驗證我們的發現,為制定更有效的公共健康策略提供依據。盡管本研究提供了重要的見解,但仍存在一些局限性。首先,研究是在歐洲人群中進行的,這可能會限制研究結果在其他人群的普適性。其次,本研究沒有對IBS的分型進行分類分析。此外,由于缺乏所有功能性胃腸道疾病的工具變量,本研究沒有檢查神經質和功能性胃腸道疾病之間的雙向關聯。最后,本研究的分析集中在特定的胃腸道疾病上,未來研究可擴展到更廣泛的胃腸道疾病譜系,以更全面地了解這些關系。

綜上所述,本研究為神經質人格對功能性胃腸道疾病的潛在影響提供了一定的證據,特別是在抑郁介導的情況下。通過深入了解和有效應對這些心理因素,臨床工作者可以為那些受其影響的個體提供更加有針對性的支持和干預,進而降低FD和IBS的患病率,提升患者的生活質量。

功能性胃腸病(FGIDs)是一組慢性或反復發作性消化道癥狀而無器質性改變的胃腸道功能性疾病,患者通常出現食欲不振、腹痛、腹脹、腹瀉、便秘等癥狀,但臨床上缺乏可解釋的病理解剖學或生物化學異常[1]。目前認為最常見的FGIDs是功能性消化不良(FD)和腸易激綜合征(IBS)。這些疾病給患者帶來了極大困擾,嚴重影響了他們的生活質量。目前研究認為,FGIDs的發病是多種因素相互作用的結果,包括胃腸動力障礙、腸道菌群失調、腸黏膜免疫功能紊亂、內臟高敏感性、飲食環境和心理等因素。FGIDs被定義為一組腸-腦互動異常的心身疾病[2]。研究發現,患有FGIDs的患者往往不僅表現出胃腸道癥狀,還會伴隨著心理社會癥狀,例如壓力、焦慮和抑郁。另一方面,心理活動和社會心理因素也可以影響內臟敏感性,從而影響胃腸道癥狀[3]。人格被定義為一種穩定、持久的思想、情感和行為模式[4]。神經質是人格五因素模型中的維度之一,高神經質個體表現出更強烈的情緒反應、更差的情緒感知和壓力應對方式,因而容易體驗到更多的負性情緒[5]。越來越多的證據表明,神經質人格與廣泛的不良健康結果有關[6-10]。然而,觀察性研究可能受到混雜因素和反向因果關系的影響,使得確定神經質人格與FGIDs的因果關系變得困難。孟德爾隨機化(MR)是一種替代方法,通過遺傳變異作為工具變量來探索暴露對結局潛在因果關系[11,12]。由于遺傳變異在減數分裂期間是隨機分配的,這可以有效減少混雜因素和反向因果關系的影響[13,14]。本研究利用全基因組關聯研究(GWAS)的匯總統計數據提取工具變量,進行全面的雙樣本MR分析(TSMR),評估神經質人格與常見FGIDs之間的因果關系。本研究進一步進行了兩步法MR分析,探討了咖啡攝入、飲酒、吸煙、抑郁的中介效應,通過遺傳學角度的探索,揭示神經質人格增加某些胃腸道疾病患病風險可能的作用機制,為臨床實踐中更好地預防和管理FGIDs特定人群提供了重要見解。

1 資料與方法

1.1 研究設計及數據來源

本研究基于GWAS和TSMR方法,探討神經質人格與FGIDs發病風險的因果關聯。MR分析的準確性依賴于3個核心假設:① 相關性假設:工具變量(IVs)與暴露因素密切相關;② 排他性假設:IVs只通過暴露影響結局,與結局無直接關聯;③ 獨立性假設:IVs與任何潛在的混雜因素無關[14]。MR分析研究設計詳見附件圖1、圖2。神經質人格與FD、IBS相關數據及多因素MR分析及中介MR分析中關于咖啡攝入,飲酒、吸煙、抑郁的相關數據均來源于IEU open GWAS數據庫,數據具體來源及詳細信息見表1。種群背景限制為歐洲血統個體以減少混淆可能導致的偏倚。

圖1

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的孟德爾隨機化分析散點圖

圖1

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的孟德爾隨機化分析散點圖

圖2

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的留一法敏感性分析

圖2

神經質人格與功能性消化不良(a)及腸易激綜合征(b)的留一法敏感性分析

1.2 SNP篩選

首先,篩選出具有全基因組意義的SNP(P<5×10?8)之后進行LD聚集分析,以識別出獨立的SNP(r2<0.001 within 10 000 kb window)。然后,整理了從兩個數據集中提取的數據,確保將暴露與結局之間的效應值β與相應的等位基因相對應。在數據協調后,去除具有中間等位基因頻率的回文SNP(即>0.42和<0.58),剩下的SNP被用于MR分析。使用F statistic來衡量IVs的強度,計算公式為F=R2(N-k?1)/k(1?R2),其中R2代表IVs解釋暴露的程度、N代表暴露因素GWAS研究的樣本數、k代表SNP的個數[15]。當F>10時,表明相應的IVs是有效的,這意味著結果不會受到弱工具變量偏倚的影響[16,17]。

1.3 單因素MR分析及敏感性分析檢驗

本研究使用統計軟件R 4.2.2和版本0.5.7的“TwoSmapleMR”軟件包進行分析。采用比值比(OR)和95%可信區間(CI)表示MR分析的結果。研究采用逆方差加權法(IVW)作為首選的因果效應估計方法[18]。并使用Weighted-median及MR-Egger等方法進行額外分析,來驗證結果的可靠性[19]。為了評估結果的穩健性,進行了多重敏感性分析,包括MR-PRESSO、MR-Egger intercept和留一法。其中,MR-PRESSO方法可識別并去除存在多效性的異常SNP[20],MR-Egger intercept法可檢驗水平多效性,評估工具變量是否通過除暴露以外的其他途徑影響結局,若P>0.05表示不存在顯著的水平多效性。而留一法評估單個SNP對整體MR估計的影響。在異質性方面,采用Cochran’s Q檢驗來評估,P>0.05表示不存在顯著的異質性。通過這些分析方法,可以確保研究結果的可信度和穩定性。

1.4 多因素MR分析及中介分析

多因素MR分析可以同時研究多個暴露因素與結局的因果關系,以評估暴露對結局的獨立影響[21]。本研究中主要使用IVW法進行多因素MR分析,在咖啡攝入、飲酒、吸煙、抑郁4個混雜因素中,每次只調整一個因素評估神經質人格對結局的因果效應值。隨后應用兩步法MR分析來評估中介作用[22]。第一步中,使用與神經質人格相關的遺傳工具評估暴露對潛在中介的因果效應。在第二步中,使用中介相關的遺傳工具來評估中介對結局的因果關系。使用“系數相乘法”得出神經質人格通過咖啡攝入、飲酒、吸煙、抑郁四個混雜因素對于胃腸道疾病風險的中介效應[23]。中介效應的標準誤差(SE)使用delta法計算[24]。

2 結果

2.1 SNP相關信息

共篩選出95個與神經質人格相關的IVs。在剔除回文SNP后,最終納入91個SNP。詳見附件表1。通過分析發現,所有IVs的F 值(平均值)均大于10,表明本研究的結果不受弱工具變量偏倚的影響。

2.2 單因素MR分析結果

IVW方法的統計結果顯示(表2),遺傳決定的神經質人格與FD和IBS的發病風險呈正向因果關系[FD:OR=1.448,95%CI(1.057,1.983),P=0.021;IBS:OR=1.705, 95%CI(1.210,2.403),P=0.002],三種統計學方法β值方向一致(圖1)。

2.3 敏感性分析

通過使用IVW法的Cochran’s Q檢驗結果顯示,神經質人格與FD和IBS之間的因果關系均不存在明顯的異質性。同時MR-Egger回歸分析中,截距的P值也大于0.05,進一步證實了神經質人格與FD和IBS的發病風險之間的因果關聯不存在水平多效性。MR-PRESSO檢驗未發現異常的SNP,這進一步加強了本研究的結論(表3)。此外,通過留一法分析得知,即使逐一去除任何一個SNP,整體誤差線的波動范圍也較小,始終保持在0的右側,說明移除任何單一SNP,研究中的因果關系仍然存在(圖2),研究結果不受單一SNP驅動的影響,因果關系的穩健性得到了進一步驗證。

2.4 多因素MR分析及中介分析

神經質人格與FD及IBS的因果關聯在調整了咖啡攝入、飲酒和吸煙3個潛在混雜因素之后依然有統計學意義。然而,研究顯示,在考慮抑郁后,神經質人格與這兩種疾病的因果關聯減弱(表4)。這表明抑郁可能是神經質人格導致FD及IBS發生的潛在機制。進一步的中介分析顯示,抑郁在神經質人格與FD及IBS的因果效應中發揮了重要作用,占據了相當比例的影響。對于FD,抑郁介導的比例高達59.41%[95%CI(5.69%,113.12%)],而對于IBS,這一比例為67.53%[95%CI(31.55%,103.51%)](表5)。

3 討論

本研究采用MR方法,旨在探討神經質人格與兩種最常見的功能性胃腸道疾病之間的遺傳易感性關系。研究結果顯示,神經質人格對FD和IBS的發病存在一定的風險,而抑郁可能在這種關聯中扮演著重要的中介角色。該結果揭示了心理因素對胃腸道健康的潛在影響,并強調了在一些復雜胃腸道疾病中“心腸同治”的重要性。

相關研究[25]指出五大人格特征尤其是神經質人格與焦慮、抑郁癥狀關系密切。抑郁和焦慮的患病率會隨著功能性胃腸道疾病的共存以及癥狀的加重而增加[26]。有證據顯示,情感障礙可能早于某些消化系統疾病的發病[27]。另一項基于人群的研究發現,大約三分之一的病例在功能性胃腸道疾病發生之前出現焦慮和抑郁癥狀,而大約三分之二的病例則是功能性胃腸道疾病先于心理疾病發作[28]。神經質人格與IBS癥狀的嚴重程度呈正相關[29,30],并可能增加FD的患病風險[31]。本研究結果與現有相關研究結果一致,顯示出神經質人格與功能性胃腸道疾病之間的密切關系,強調了理解和處理這一心理特質對預防和管理功能性胃腸道疾病的重要性。

此外,神經質人格群體可能因為影響食欲和飲食習慣,如增加對咖啡、酒精和煙草等刺激性食物或藥物的依賴[32-34],從而進一步加劇胃腸道問題。因此本研究使用多變量MR分析方法來同時估算在其他混雜因素存在的條件下,神經質人格對FD和IBS的影響。結果發現,在考慮抑郁因素后,神經質人格與這兩種疾病之間的因果關聯有所減弱。進一步的中介MR分析顯示神經質人格與IBS和FD之間的關聯主要通過抑郁來介導。這一發現凸顯了抑郁在神經質人格與胃腸道疾病之間的中介角色,因此在臨床工作中,對神經質評分高的人群專門預防及治療抑郁可能對減少胃腸道疾病的發生具有重要意義。

近年來,隨著腦-腸軸概念的提出,人們對胃腸與精神神經系統異常疾病之間相互作用的病理生理有了全新的認識。腦-腸軸是連接大腦和腸道的復雜雙向通訊系統[35],涉及中樞神經系統、腸神經系統、內分泌系統和免疫系統以及腸道微生物群[36]。研究表明,這個軸線不僅調節消化功能,還影響情緒和認知。研究發現,IBS患者在處理內臟傳入信息、情緒喚醒和皮質調節時,大腦區域的激活明顯增加,相應的灰質密度也發生變化[37-39]。此外,長期的應激狀態可能引發下丘腦-垂體-腎上腺軸(HPA軸)的激活,導致應激激素的釋放[40-42]。應激激素對腸道健康具有廣泛的影響。糖皮質激素、腎上腺素和去甲腎上腺素這些“應激激素”能夠改變腸道的滲透性,影響腸道菌群的平衡,并調節腸道免疫反應機制[43-45]。這些變化可能導致或加劇某些胃腸道疾病,如FD和IBS。在此背景下,賓夕法尼亞大學的一項研究提供了關鍵的見解[46],揭示腸神經系統(ENS)在慢性壓力誘發的腸道炎癥中的重要作用。研究表明,長期高水平的糖皮質激素會誘導腸膠質細胞產生炎癥反應,通過CSF1激活單核細胞并引發腫瘤壞死因子介導的炎癥過程。此外,這些激素通過TGF-β2機制影響腸神經元的轉錄過程,導致乙酰膽堿缺乏和腸道運動障礙。因此,神經質人格特質,特別是與高度的負面情緒體驗和壓力反應相關的特點,可能通過腦?腸軸及HPA軸的機制對腸道健康產生影響。FGIDs被定義為一組腸-腦互動異常的心身疾病[47],然而由于醫生和患者缺乏對腦腸互動異常的充分理解和認知,可能導致錯誤的診斷和治療。為提升對此類疾病的認識和改善診療水平,我國學者提出了“胃腸精神病學”這一概念并建立了多學科診療機制[48]。因此,在臨床實踐中,綜合考慮患者的心理狀態、生活方式和病理生理特征非常重要。加強對患者的心理評估和支持,提供專門的心理健康服務,如認知行為療法或情緒、壓力管理技巧等,都是非常有效的方法。

作為一項MR研究,本研究可以最大限度地減少混雜因素和反向因果關系引起的偏差。其次,通過兩步法MR分析探索中介通路,加深了對機制的理解,為預防策略提供了證據支持。未來的研究應繼續探索這些關系的潛在機制,并在更廣泛的人群中驗證我們的發現,為制定更有效的公共健康策略提供依據。盡管本研究提供了重要的見解,但仍存在一些局限性。首先,研究是在歐洲人群中進行的,這可能會限制研究結果在其他人群的普適性。其次,本研究沒有對IBS的分型進行分類分析。此外,由于缺乏所有功能性胃腸道疾病的工具變量,本研究沒有檢查神經質和功能性胃腸道疾病之間的雙向關聯。最后,本研究的分析集中在特定的胃腸道疾病上,未來研究可擴展到更廣泛的胃腸道疾病譜系,以更全面地了解這些關系。

綜上所述,本研究為神經質人格對功能性胃腸道疾病的潛在影響提供了一定的證據,特別是在抑郁介導的情況下。通過深入了解和有效應對這些心理因素,臨床工作者可以為那些受其影響的個體提供更加有針對性的支持和干預,進而降低FD和IBS的患病率,提升患者的生活質量。