版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

多囊卵巢綜合征(PCOS)是育齡婦女最常見的內分泌疾病,影響多達15%的女性人口[1],目前仍無法治愈。PCOS患者可表現為肥胖、多毛、黑棘皮癥、少月經,甚至影響生殖功能,嚴重影響生活質量,給家庭和社會帶來巨大的負擔。Yang等[2]分別于2010年和2020年連續兩次對中國育齡婦女代表性樣本中PCOS的患病率進行了兩次全國性流行病學調查,結果顯示十年間中國女性PCOS患病率在升高,總體表型趨于嚴重。依據流行病學統計結果[3],在中國PCOS患者中約60%存在胰島素抵抗,約50%~75%存在肥胖,26.8%合并代謝綜合征;而全球統計顯示,PCOS患者不孕癥高達60%~70%。黃荷鳳等[4]還提出PCOS存在的慢性炎癥狀態增加心血管疾病風險。目前,根據《國際多囊卵巢綜合征評估和管理循證指南2023》[5],需要對PCOS患者進行飲食失調評估。除了藥物治療外,生活方式改變和膳食營養素的補充也被指南所推薦。盡管在2015年He等[6]提出,維生素D代謝失調可能只是PCOS的結果或者PCOS的常見合并癥表現,但他們也指出由于大多數研究樣本量過小,不能排除低維生素D血癥可能是PCOS發病次要途徑的可能性。2023年,Yang等[7]研究提出,補充維生素D可在常規治療的基礎上改善PCOS患者的排卵和妊娠率。一些臨床研究分析表明,補充維生素D可以改善PCOS癥狀[8,9]以及代謝和生殖特征[10-12]。而另一些研究[13,14]則指出肥胖是維生素D替代療法在PCOS中療效的影響因素,即非肥胖人群補充維生素D可能無法起到緩解PCOS的作用。

孟德爾隨機化(MR)[15]通過使用現有的大規模全基因組關聯研究(GWAS)數據進行設計,能揭示可改變的危險因素與罕見病之間潛在的因果關系,能反映危險因素的終生影響,還能以更快、更便宜、更少受到暴露和混雜影響的方式進行研究[16,17]。因此,為進一步探索維生素D與PCOS風險的因果關系,明確何種形態維生素D對PCOS起作用,以及了解肥胖在PCOS患者維生素D替代療法中的影響,本研究采用MR方法,利用單核苷酸多態性(SNP)作為工具變量(IVs),從而減少混雜因素的影響并避免反向因果關系的干擾[18]。此外,由于維生素D結合蛋白具有維生素D代謝物的結合和轉運等多種生物學功能,血清25羥維生素D水平主要受維生素D結合蛋白水平的影響,所以血清維生素D結合蛋白水平也被納入研究。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究以2種不同形式的維生素D(總維生素D和25羥維生素D)、維生素D結合蛋白以及肥胖相關表型(全年齡段肥胖、青少年肥胖、BMI指數)作為暴露因子,與暴露因子顯著相關的SNP作為IVs,PCOS作為結局變量。使用R軟件(版本4.3.1)中的“TwoSampleMR”包對維生素D、維生素D結合蛋白、肥胖與PCOS之間的因果關系進行兩兩分析,再將其中陽性的表型綜合進行多變量分析。為了確保研究結果的可信度,本研究進行了異質性檢驗、多效性檢驗和敏感性分析。在進行MR研究時,IVs必須滿足三個核心假設,即:相關性、排除性、獨立性。① IVs和暴露變量之間存在強相關性;② IVs只能通過暴露影響結局,IVs與結局之間不能存在直接關系;③ IVs必須獨立影響暴露與結局之間關系的混雜因素。

1.2 數據來源

關于維生素D水平研究涵蓋了總維生素D和25羥維生素D兩類,另外還納入了維生素D結合蛋白。肥胖研究涵蓋了全年齡段肥胖、青少年肥胖及BMI水平。其中維生素D、維生素D結合蛋白、BMI和全年齡段肥胖的GWAS數據來自英國生物庫(UKB),25羥維生素D和青少年肥胖的GWAS數據來自IEU數據庫,PCOS的GWAS數據則來自芬蘭數據庫,數據來源見表1。

1.3 遺傳IVs篩選

為了減輕SNP之間強連鎖不平衡引起的潛在偏差,本研究建立了嚴格的篩選標準。對IVs的要求如下:① 設置全位點顯著性閾值,P<1.0×10?5過濾SNP;② 設置連鎖不平衡系數r2<0.001,kb=10 000;③ 保證強關聯,設置F>10。

1.4 MR分析

本研究采用了“TwoSampleMR”軟件包中的逆方差加權(IVW)、MR-Egger回歸和加權中值方法,對維生素D、維生素D結合蛋白、肥胖與PCOS之間的因果關系進行MR分析。其中以IVW法結果為主,同時使用Cochran’s Q檢驗檢測IVs的異質性,P值與0.05的大小關系為界定是否存在異質性的標準,當異質性存在時(P<0.05),選用隨機效應模型;當異質性不存在時(P>0.05),選用固定效應模型。此外,還需進行幾次敏感性分析,以確保主要分析的穩健性。MR-PRESSO和MR-Egger intercept檢驗方法被用來進行多效性檢驗。留一法分析以檢查效應估計是否受到唯一異常值變體的影響。最后采用錯誤發現率(FDR)矯正P值以減少假陽性率。

為了進一步解釋肥胖是否作為混雜因素增加PCOS的風險,還進行了進一步的多變量MR(MVMR)分析。MVMR分析方法作為MR分析的擴展,使用與多個潛在相關暴露相關的遺傳變異來估計每次暴露對單個結果的影響,可用于估計中介效果[19]。

2 結果

2.1 IVs的選取

根據篩選標準,維生素D、維生素D結合蛋白以及肥胖相關的IVs被納入研究。在該研究中,每個IVs已經過連鎖不平衡篩查,且均保證F>10,表明研究中存在弱IVs偏倚的證據較低。

2.2 兩樣本MR研究

2.2.1 總維生素D與PCOS

在總維生素D與PCOS的關聯研究中,首先從總維生素D的GWAS中提取顯著相關水平(P<1×10?5)和連鎖不平衡(r2<0.001,10 000 kb)的SNP,與提取的PCOS數據集合并,并刪除回文SNP,剩余22個SNP,通過LDlink,刪除9個SNP,MR-PRESSO分析無離群值,SNP的F統計量為19.56~23.30。最終納入13個SNP進行總維生素D與PCOS的MR分析。由于Cochran’s Q檢驗P>0.05,故選用IVW的固定效應模型進行評估。MR-Egger、加權中值、IVW的結果分別為[OR=1.266,95%CI(0.112,14.357),P=0.852]、[OR=0.729,95%CI(0.265,2.007),P=0.541]和[OR=0.897,95%CI(0.428,1.880),P=0.774],三種分析方法結果表明總維生素D水平與PCOS發病風險關系不大,詳見表2。

2.2.2 25羥維生素D與PCOS

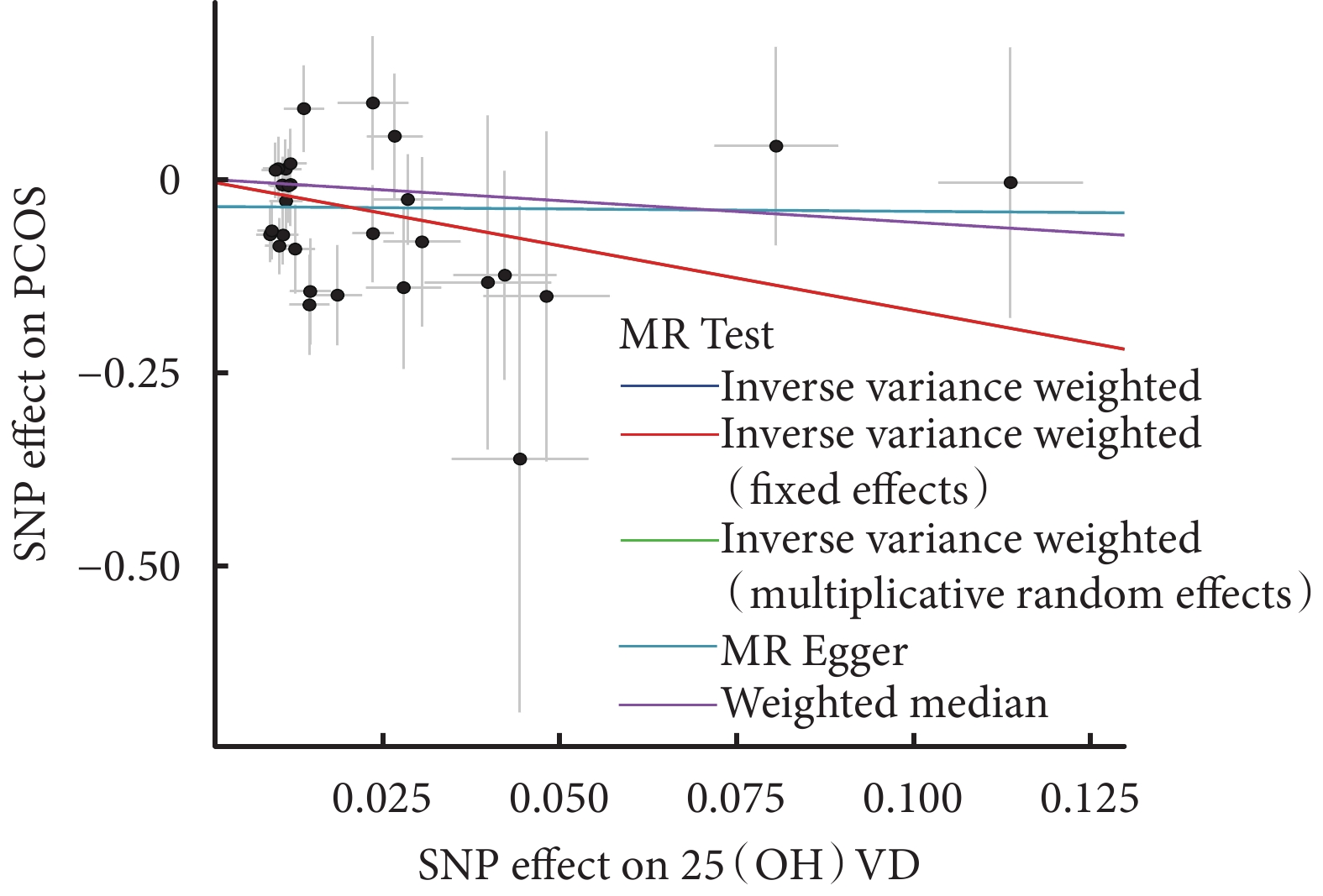

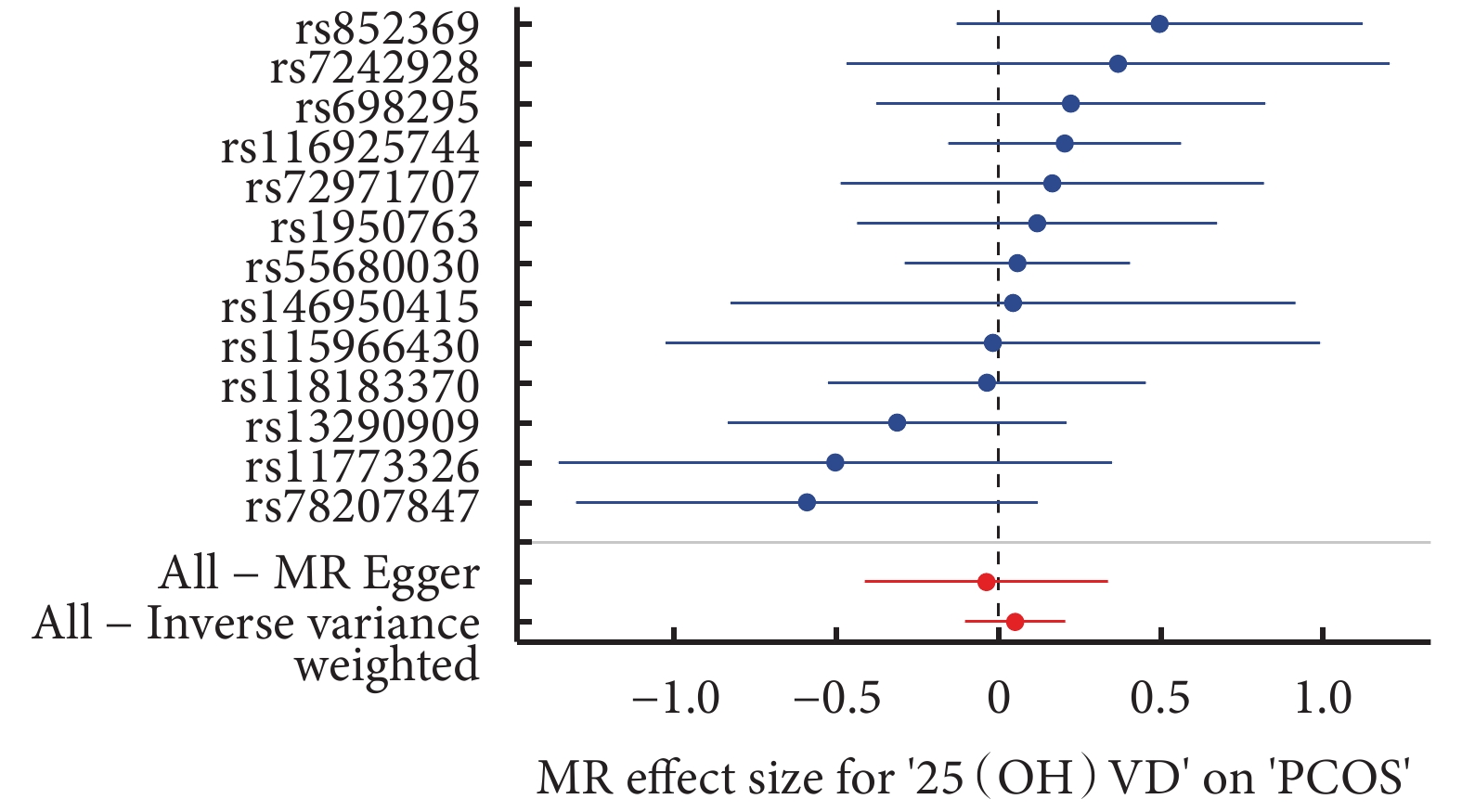

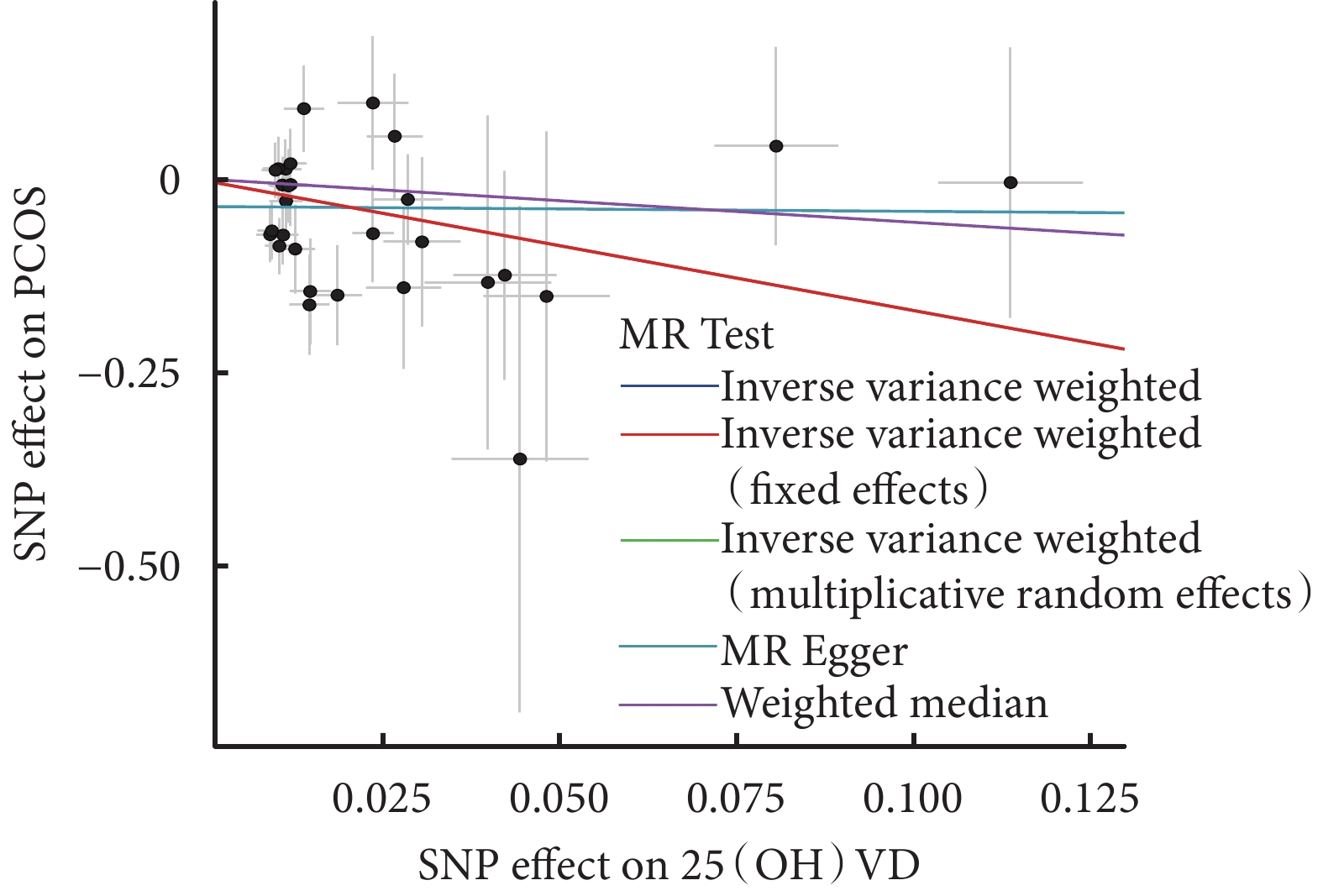

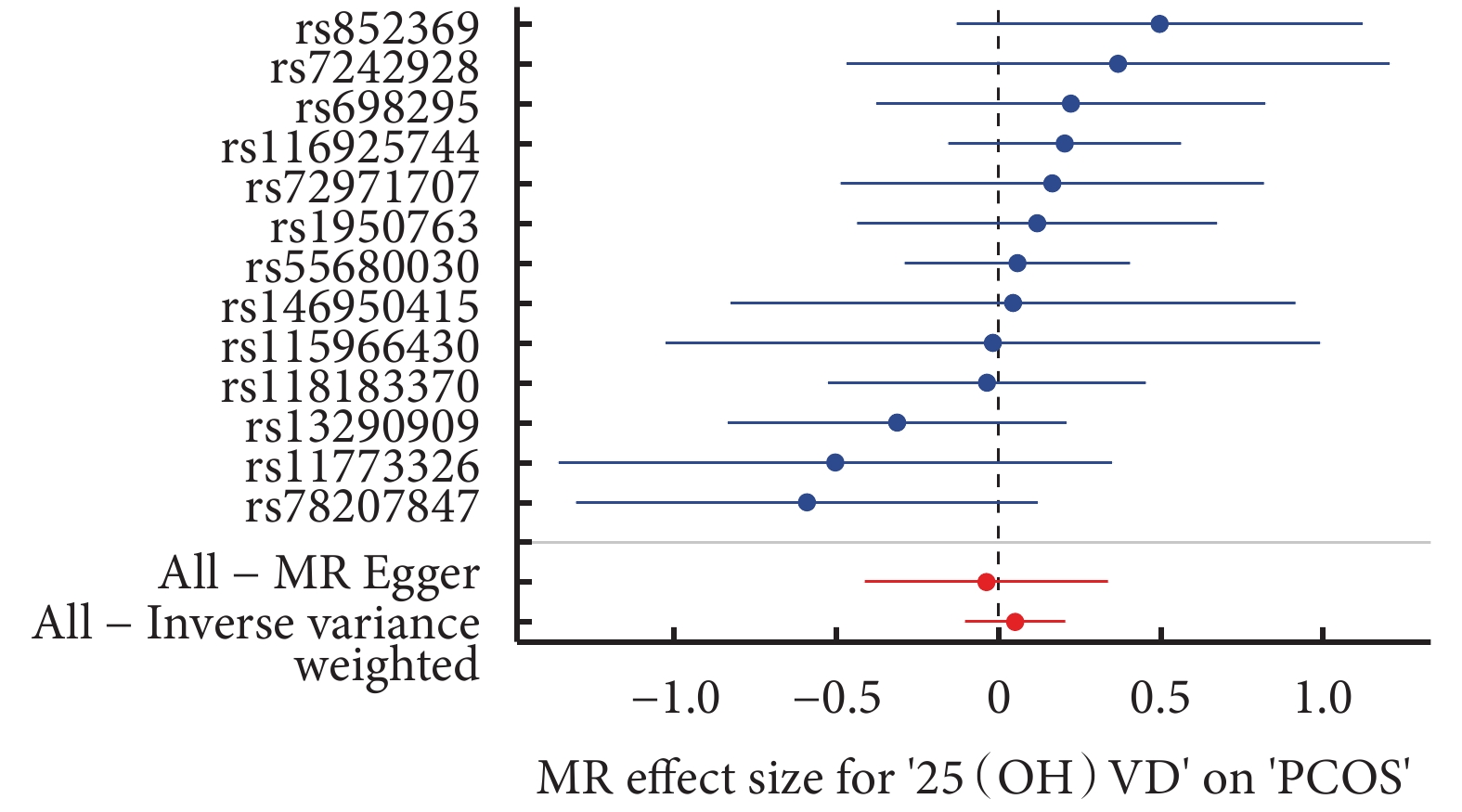

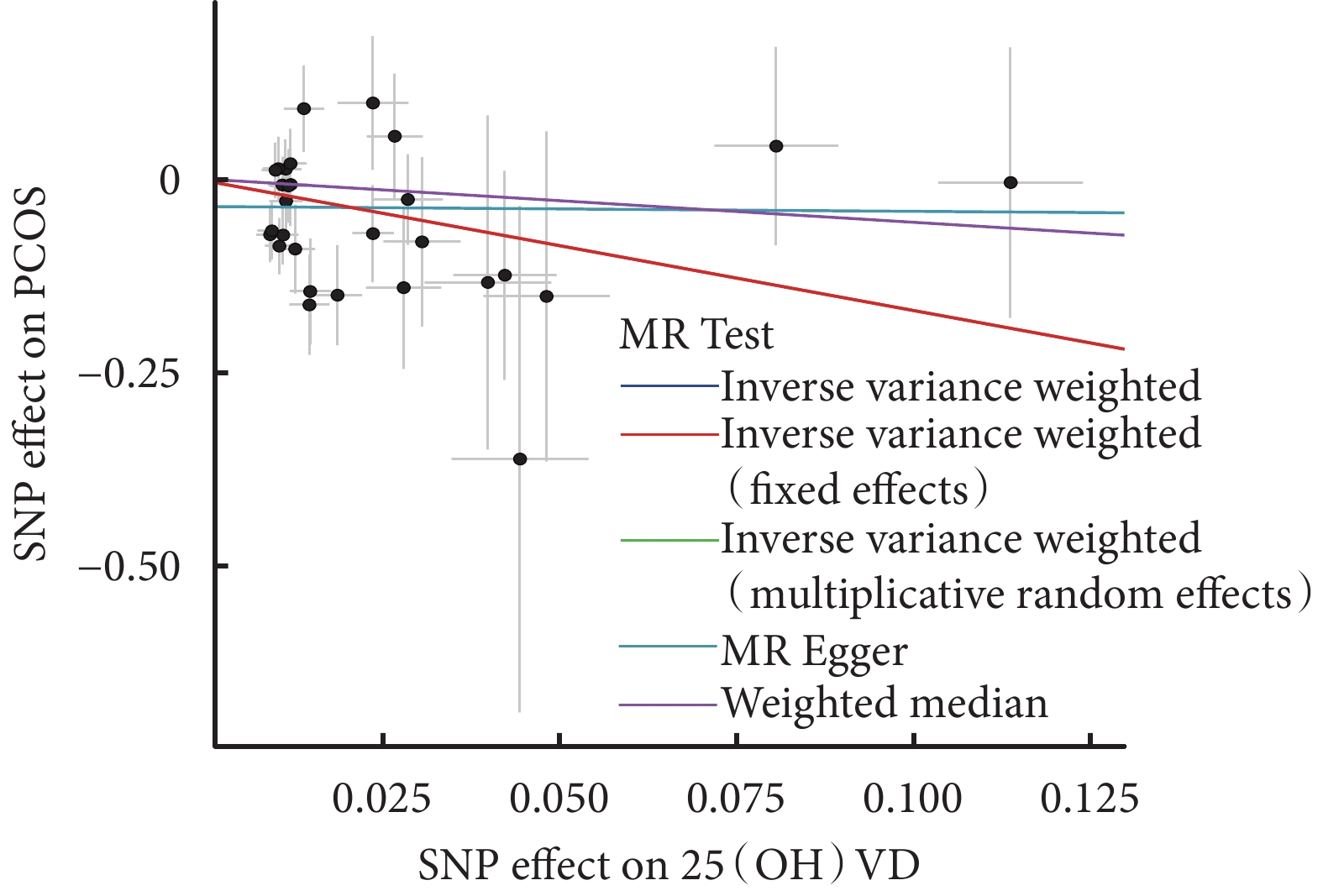

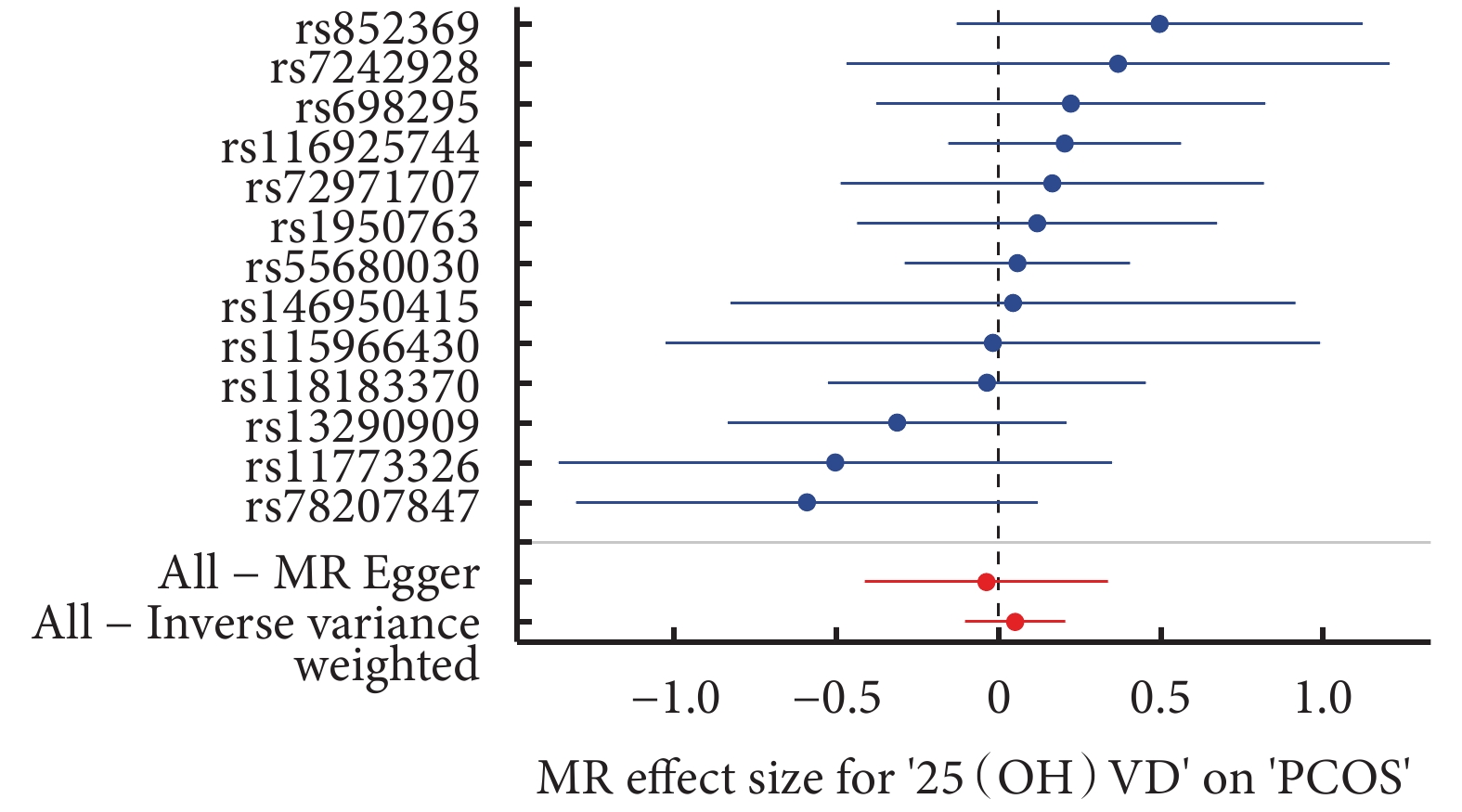

在25羥維生素D與PCOS的關聯研究中,首先從25羥維生素D的GWAS中提取顯著相關水平(P<1×10?5)和連鎖不平衡(r2<0.001,10 000 kb)的SNP,與提取的PCOS數據集合并,并刪除回文SNP,剩余243個SNP,通過LDlink,刪除214個SNP,MR-PRESSO分析無離群值,SNP的F統計量為19.86~123.78。最終納入29個SNP進行25羥維生素D與PCOS的MR分析。由于Cochran’s Q檢驗P>0.05,故選用IVW的固定效應模型進行評估。三種統計方法總效應值的方向一致,呈負相關,MR-Egger、加權中值、IVW的結果分別為[OR=0.947,95%CI(0.095,9.435),P=0.963]、[OR=0.575,95%CI(0.095,3.490),P=0.548]和[OR=0.185,95%CI(0.058,0.585),P=0.004],根據IVW的結果表明25羥維生素D很可能是PCOS發病的保護因素。對P值進行FDR矯正,得到矯正P=0.004,仍然支持當前結果(表2、圖1和圖2)。

圖1

孟德爾隨機化分析中25羥維生素D與多囊卵巢綜合征因果效應散點圖

圖1

孟德爾隨機化分析中25羥維生素D與多囊卵巢綜合征因果效應散點圖

圖2

與25羥維生素D相關的SNP對多囊卵巢綜合征的因果效應森林圖

圖2

與25羥維生素D相關的SNP對多囊卵巢綜合征的因果效應森林圖

2.2.3 維生素D結合蛋白與PCOS

在維生素D結合蛋白與PCOS的關聯研究中,首先從維生素D結合蛋白的GWAS中提取顯著相關水平(P<1×10?5)和連鎖不平衡(r2<0.001,10 000 kb)的SNP,與提取的PCOS數據集合并,并刪除回文SNP,剩余22個SNP,通過LDlink,刪除9個SNP,MR-PRESSO分析無離群值,SNP的F統計量為19.59~25.98。最終納入13個SNP進行維生素D結合蛋白與PCOS的MR分析。由于Cochran’s Q檢驗P>0.05,故選用IVW的固定效應模型進行評估。MR-Egger、加權中值、IVW的結果分別為[OR=0.964,95%CI(0.663,1.402),P=0.851]、[OR=1.097,95%CI(0.886,1.358),P=0.398]和[OR=1.053,95%CI(0.902,1.229),P=0.511],三種分析方法結果表明維生素D結合蛋白水平與PCOS發病風險關系不大(表2)。

2.3 對MR結果的多效性、異質性及敏感性分析

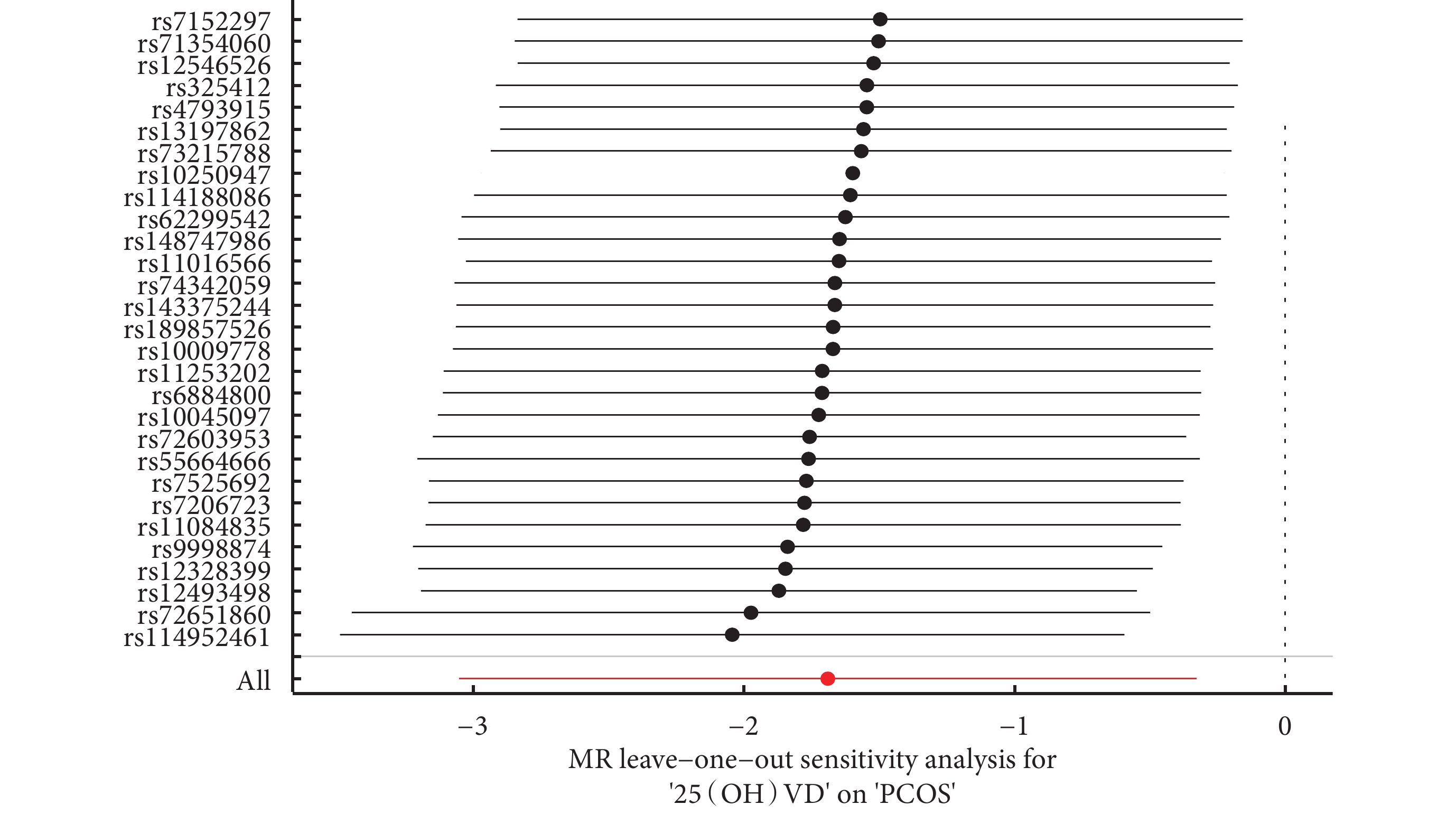

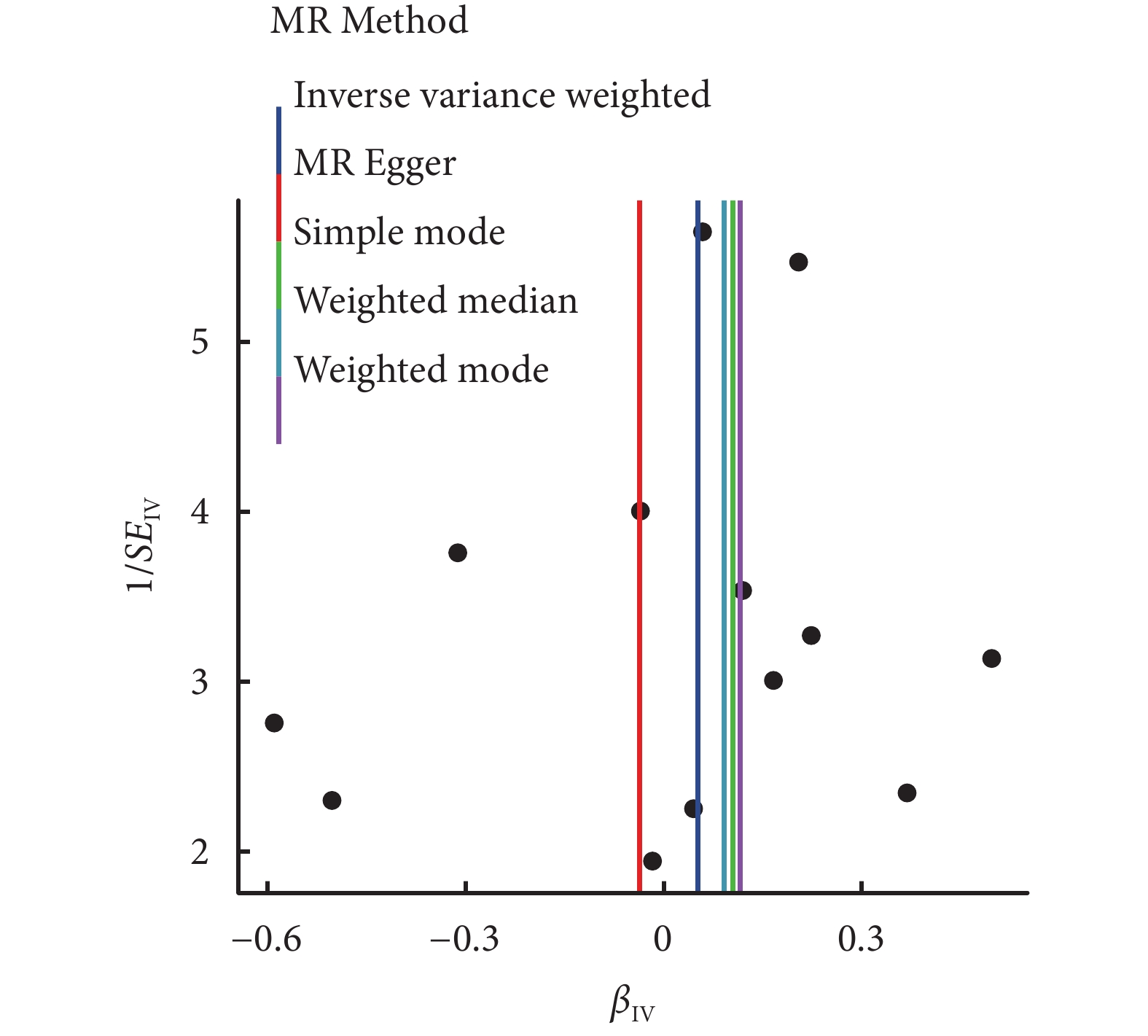

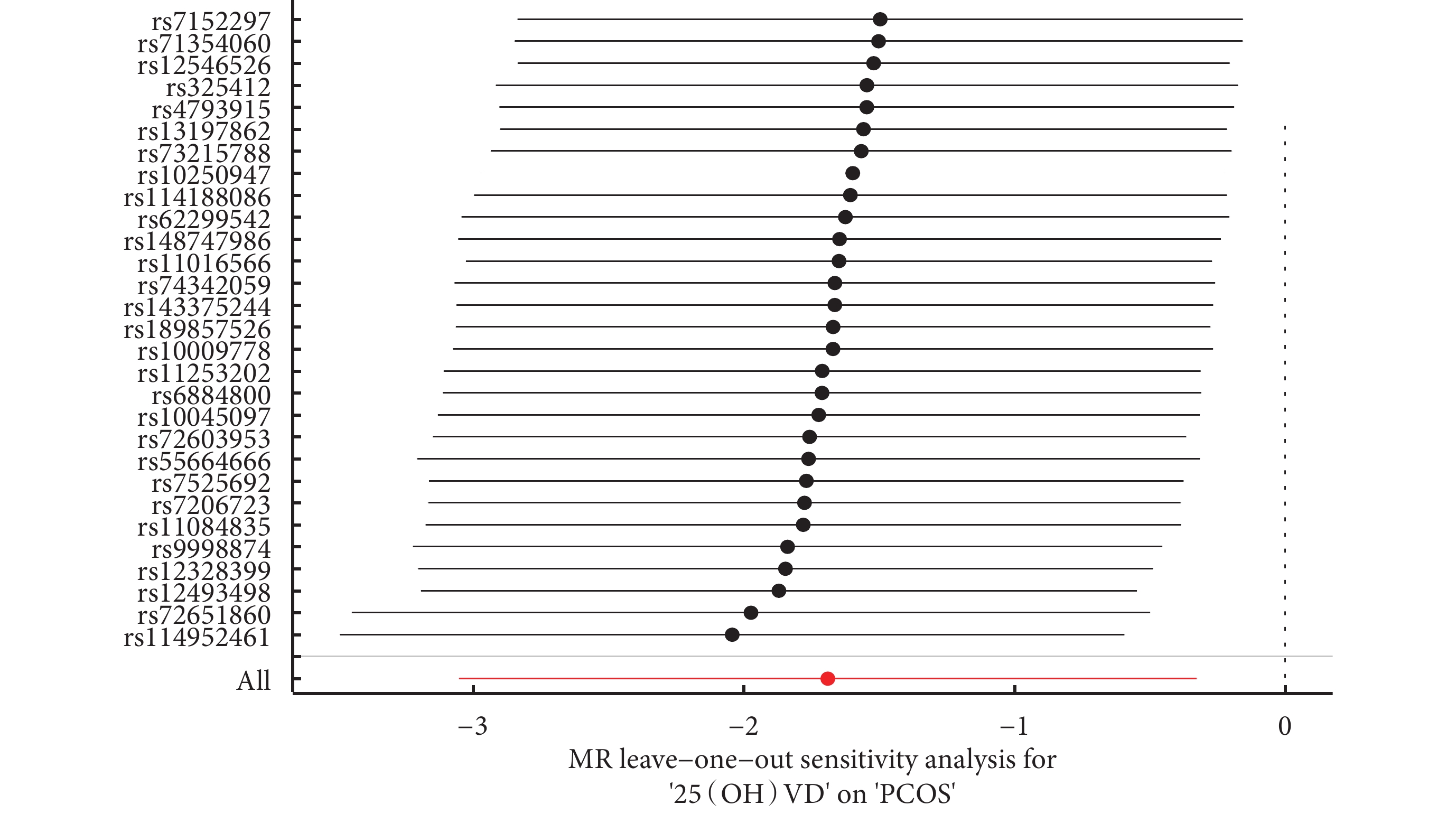

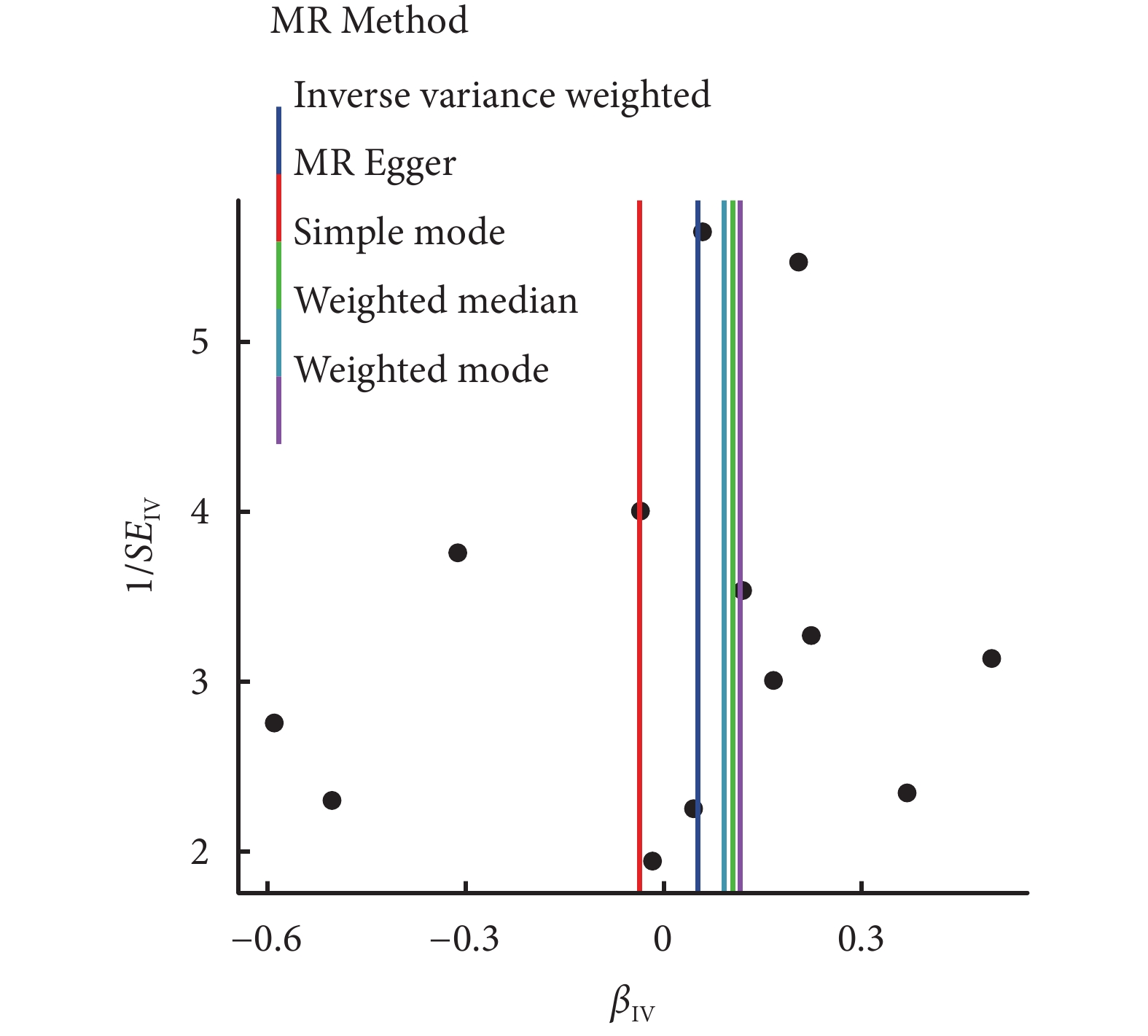

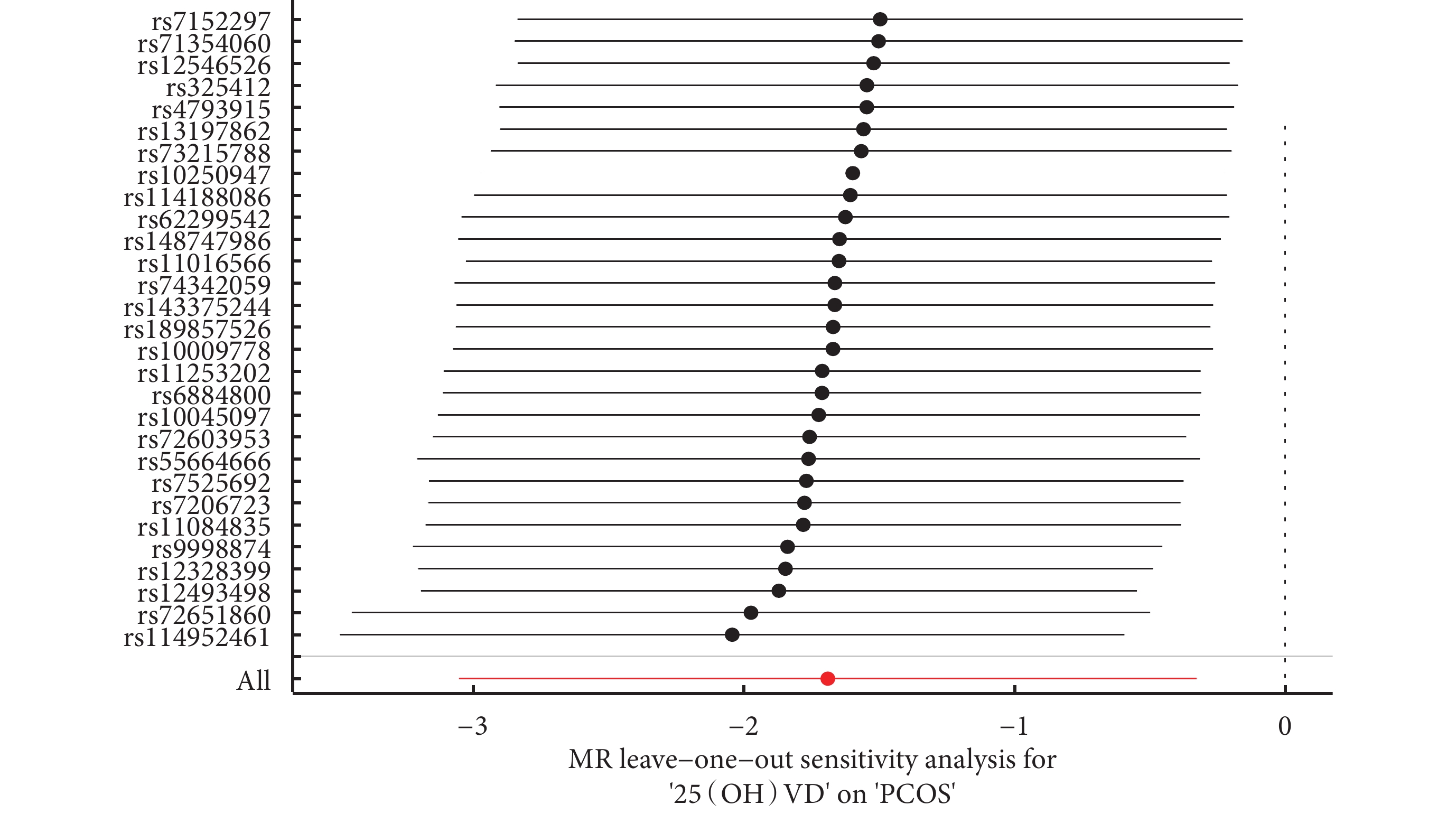

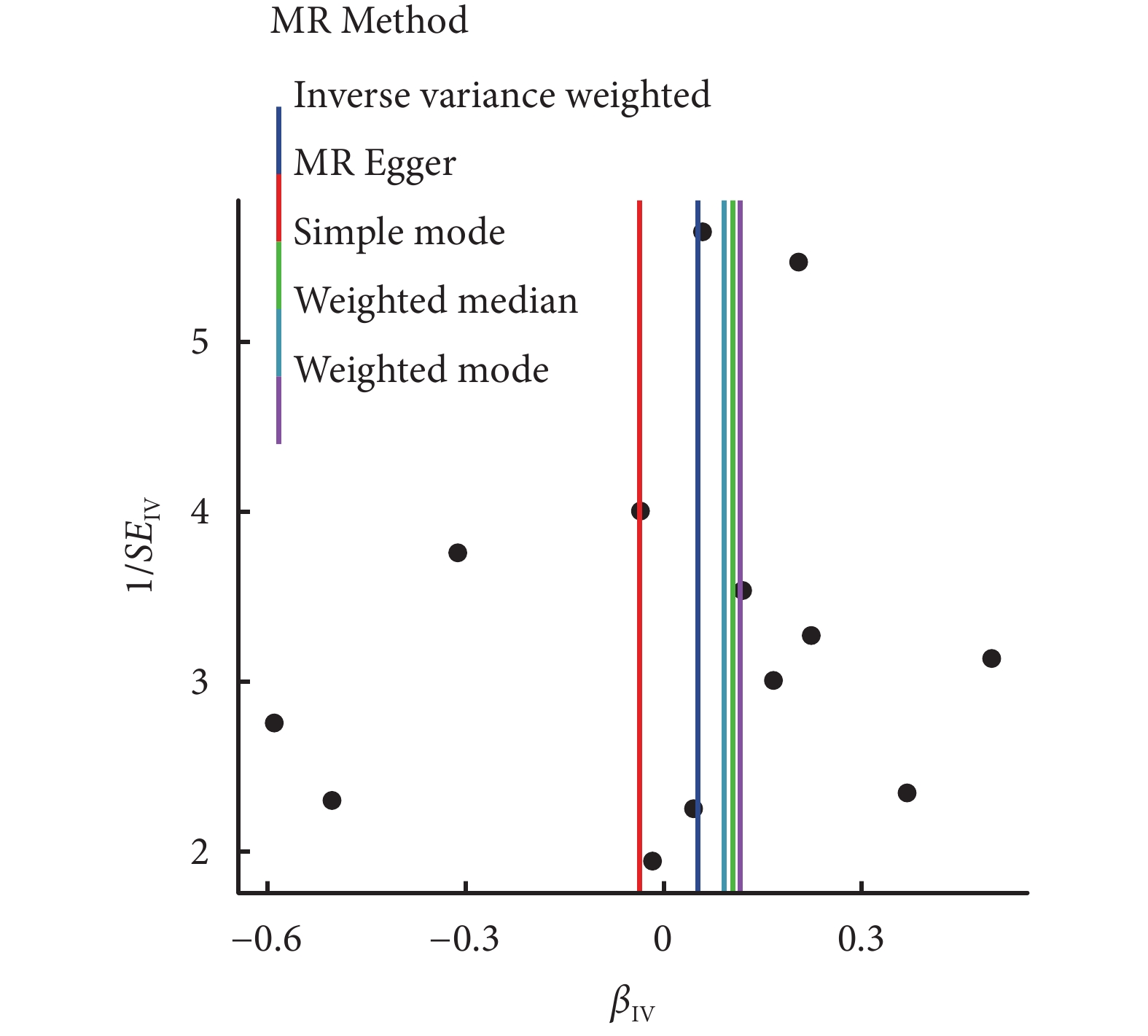

Cochran’s Q檢驗結果表明25羥維生D與PCOS結果提示不存在異質性。25羥維生素D和PCOS的MR研究結果的MR-Egger回歸的截距接近于0,不存在水平多效性,MR-PRESSO多效性測試顯示無離群SNP(表3)。因此,MR結果不受多效性的干擾,結果較可靠。此外,采用留一法的方法來直觀評估通過IVW方法獲得的結果,旨在確定MR分析的敏感性。留一法結果表明消除任何一個SNP都不會顯著影響因果相關的估計,提示MR分析結果穩健(圖3)。漏斗圖中呈現的因果效應分布具有基本對稱性,未見明顯偏倚,見圖4。

圖3

25羥維生素D與多囊卵巢綜合征的孟德爾隨機化研究中留一法的敏感性分析

圖3

25羥維生素D與多囊卵巢綜合征的孟德爾隨機化研究中留一法的敏感性分析

圖4

漏斗圖

圖4

漏斗圖

此外,本研究進行了反向MR分析,以進一步評估PCOS與25羥維生素D之間是否存在因果關系,反向MR分析顯示未發現因果關聯(表4)。

2.4 MVMR研究

基于既往研究,進一步矯正肥胖(全年齡段肥胖、青少年肥胖、BMI)在25羥維生素D和PCOS中的影響。首先分別將全年齡段肥胖、青少年肥胖、BMI與PCOS進行兩樣本MR分析。由于全年齡段肥胖與PCOS單獨進行兩樣本分析時未發現因果關聯。所以僅納入青少年肥胖和BMI進行矯正,對25羥維生素D進行MVMR分析,結果顯示25羥維生素D依舊與PCOS發病風險呈負向因果關聯(表5)。

3 討論

采用兩樣本MR研究2種不同形態維生素D、維生素D結合蛋白水平與PCOS的因果關系。結果表明,25羥維生素D水平與PCOS之間存在明顯的因果關系,即25羥維生素D水平與PCOS發病風險呈負相關,反向MR顯示PCOS與25羥維生素D水平不存在因果關系。

目前,維生素D已被廣泛運用于臨床PCOS患者的輔助治療,許多臨床及動物實驗研究報道其能改善PCOS患者糖脂代謝、生育能力、妊娠結局[20-23]。朱曉霞等[24]通過隨機對照試驗招募60名PCOS患者進行研究,得出補充維生素D聯合益生菌可有效改善PCOS患者代謝因子及激素水平的結論。賈新轉等[25]通過給270例患者進行分組,分別補充維生素D、聯合二甲雙胍和(或)中藥治療,最終改善了患者的肥胖、胰島素抵抗及高雄激素血癥。還有研究認為維生素D能通過降低血清NF-kβ水平等途徑緩解PCOS患者體內的慢性炎癥環境[26,27],指出維生素D治療PCOS的途徑主要是通過調節性激素受體表達來參與PCOS發生[28,29]。另一些研究則指出維生素D可能通過降低糖基化終產物水平,進而改善胰島素抵抗,最終達到改善PCOS患者代謝綜合征癥狀的效果[12,30,31]。

針對PCOS患者BMI與維生素D之間的關系問題,特別是在考慮PCOS表型時,在文獻中是不一致的。Yildizhan等[13]調研100名PCOS患者,指出其中肥胖組PCOS患者血清25羥維生素D平均水平降低56.31%。Nowak等[32]的研究明確指出PCOS患者的BMI和維生素D水平之間存在負相關。Dokuzeylül Güng?r等[33]指出PCOS中BMI的上升可導致維生素D下降。對于BMI≥25的患者,維生素D受體變異是PCOS最重要的危險因素之一[34],而維生素D受體可調節人類基因組中編碼葡萄糖代謝的基因[35],其后續可以影響患者的血糖水平,這可能與PCOS的合并癥發生有關。Nestler等[36]證明,患有PCOS的肥胖女性在基線時血清維生素D水平明顯低于年齡和BMI匹配的對照組。而Eftekhar等[37]對200名PCOS患者進行回顧性研究卻提出不同表型(BMI)的PCOS的血清維生素D水平沒有顯著差異。還有學者指出在調整BMI后,維生素D缺乏癥與PCOS的關聯性減弱[38]。既往傳統的研究都對剖析維生素D、肥胖與PCOS之間的關系進行了種種探索,為臨床治療方案做出了貢獻。但是,受限于研究設計(如病例定義、對照組選擇或研究受試者數量、血清維生素D分析類型和分析方法)的差異,研究所得的結果呈現上述的不一致情況。

本研究存在一定的局限性。首先,研究只選取了歐洲人群的GWAS數據,而沒有分析其他種族群體,所以無法明確此結論是否可以擴展到其他人群。其次,由于基因多效性未被完全發掘,所以本研究即使采取措施來識別和消除異常變異,也不能排除未觀察到的多效性影響結果的可能性[15]。此外,根據鹿特丹標準PCOS可分為四個亞型,但目前尚未有公開的PCOS亞型GWAS數據,所以25羥維生素D與具體PCOS亞型的因果關系未能明確。最后,盡管MR分析和隨機對照研究之間的證據水平相當,但仍有必要通過動物實驗及臨床試驗進行進一步證實。

綜上所述,關于維生素D治療PCOS之間的作用機制尚未明確,肥胖在其中所產生的影響通過常規隨機對照試驗等研究方法難以排除混雜。而本研究采用MR方法排除了混雜因素和反向因果關系,使研究結果具有更高的準確性和置信度。根據研究結果,維生素D的活性形態—25羥維生素D水平與PCOS的發病風險有密切關系,提高25羥維生素D水平可以降低PCOS的發病風險;根據臨床經驗,維生素D結合蛋白雖可能影響血清25羥維生素D水平,但通過MR分析可以得出維生素D結合蛋白并未能在基因水平上改變PCOS的發病風險;肥胖也并未從基因水平上影響25羥維生素D水平與PCOS的因果關系。這將為25羥維生素D與PCOS的因果關系在基因水平層面提供有力證據,同時為臨床上PCOS患者維生素D補充方案的選擇提供理論支撐。

多囊卵巢綜合征(PCOS)是育齡婦女最常見的內分泌疾病,影響多達15%的女性人口[1],目前仍無法治愈。PCOS患者可表現為肥胖、多毛、黑棘皮癥、少月經,甚至影響生殖功能,嚴重影響生活質量,給家庭和社會帶來巨大的負擔。Yang等[2]分別于2010年和2020年連續兩次對中國育齡婦女代表性樣本中PCOS的患病率進行了兩次全國性流行病學調查,結果顯示十年間中國女性PCOS患病率在升高,總體表型趨于嚴重。依據流行病學統計結果[3],在中國PCOS患者中約60%存在胰島素抵抗,約50%~75%存在肥胖,26.8%合并代謝綜合征;而全球統計顯示,PCOS患者不孕癥高達60%~70%。黃荷鳳等[4]還提出PCOS存在的慢性炎癥狀態增加心血管疾病風險。目前,根據《國際多囊卵巢綜合征評估和管理循證指南2023》[5],需要對PCOS患者進行飲食失調評估。除了藥物治療外,生活方式改變和膳食營養素的補充也被指南所推薦。盡管在2015年He等[6]提出,維生素D代謝失調可能只是PCOS的結果或者PCOS的常見合并癥表現,但他們也指出由于大多數研究樣本量過小,不能排除低維生素D血癥可能是PCOS發病次要途徑的可能性。2023年,Yang等[7]研究提出,補充維生素D可在常規治療的基礎上改善PCOS患者的排卵和妊娠率。一些臨床研究分析表明,補充維生素D可以改善PCOS癥狀[8,9]以及代謝和生殖特征[10-12]。而另一些研究[13,14]則指出肥胖是維生素D替代療法在PCOS中療效的影響因素,即非肥胖人群補充維生素D可能無法起到緩解PCOS的作用。

孟德爾隨機化(MR)[15]通過使用現有的大規模全基因組關聯研究(GWAS)數據進行設計,能揭示可改變的危險因素與罕見病之間潛在的因果關系,能反映危險因素的終生影響,還能以更快、更便宜、更少受到暴露和混雜影響的方式進行研究[16,17]。因此,為進一步探索維生素D與PCOS風險的因果關系,明確何種形態維生素D對PCOS起作用,以及了解肥胖在PCOS患者維生素D替代療法中的影響,本研究采用MR方法,利用單核苷酸多態性(SNP)作為工具變量(IVs),從而減少混雜因素的影響并避免反向因果關系的干擾[18]。此外,由于維生素D結合蛋白具有維生素D代謝物的結合和轉運等多種生物學功能,血清25羥維生素D水平主要受維生素D結合蛋白水平的影響,所以血清維生素D結合蛋白水平也被納入研究。

1 資料與方法

1.1 研究設計

本研究以2種不同形式的維生素D(總維生素D和25羥維生素D)、維生素D結合蛋白以及肥胖相關表型(全年齡段肥胖、青少年肥胖、BMI指數)作為暴露因子,與暴露因子顯著相關的SNP作為IVs,PCOS作為結局變量。使用R軟件(版本4.3.1)中的“TwoSampleMR”包對維生素D、維生素D結合蛋白、肥胖與PCOS之間的因果關系進行兩兩分析,再將其中陽性的表型綜合進行多變量分析。為了確保研究結果的可信度,本研究進行了異質性檢驗、多效性檢驗和敏感性分析。在進行MR研究時,IVs必須滿足三個核心假設,即:相關性、排除性、獨立性。① IVs和暴露變量之間存在強相關性;② IVs只能通過暴露影響結局,IVs與結局之間不能存在直接關系;③ IVs必須獨立影響暴露與結局之間關系的混雜因素。

1.2 數據來源

關于維生素D水平研究涵蓋了總維生素D和25羥維生素D兩類,另外還納入了維生素D結合蛋白。肥胖研究涵蓋了全年齡段肥胖、青少年肥胖及BMI水平。其中維生素D、維生素D結合蛋白、BMI和全年齡段肥胖的GWAS數據來自英國生物庫(UKB),25羥維生素D和青少年肥胖的GWAS數據來自IEU數據庫,PCOS的GWAS數據則來自芬蘭數據庫,數據來源見表1。

1.3 遺傳IVs篩選

為了減輕SNP之間強連鎖不平衡引起的潛在偏差,本研究建立了嚴格的篩選標準。對IVs的要求如下:① 設置全位點顯著性閾值,P<1.0×10?5過濾SNP;② 設置連鎖不平衡系數r2<0.001,kb=10 000;③ 保證強關聯,設置F>10。

1.4 MR分析

本研究采用了“TwoSampleMR”軟件包中的逆方差加權(IVW)、MR-Egger回歸和加權中值方法,對維生素D、維生素D結合蛋白、肥胖與PCOS之間的因果關系進行MR分析。其中以IVW法結果為主,同時使用Cochran’s Q檢驗檢測IVs的異質性,P值與0.05的大小關系為界定是否存在異質性的標準,當異質性存在時(P<0.05),選用隨機效應模型;當異質性不存在時(P>0.05),選用固定效應模型。此外,還需進行幾次敏感性分析,以確保主要分析的穩健性。MR-PRESSO和MR-Egger intercept檢驗方法被用來進行多效性檢驗。留一法分析以檢查效應估計是否受到唯一異常值變體的影響。最后采用錯誤發現率(FDR)矯正P值以減少假陽性率。

為了進一步解釋肥胖是否作為混雜因素增加PCOS的風險,還進行了進一步的多變量MR(MVMR)分析。MVMR分析方法作為MR分析的擴展,使用與多個潛在相關暴露相關的遺傳變異來估計每次暴露對單個結果的影響,可用于估計中介效果[19]。

2 結果

2.1 IVs的選取

根據篩選標準,維生素D、維生素D結合蛋白以及肥胖相關的IVs被納入研究。在該研究中,每個IVs已經過連鎖不平衡篩查,且均保證F>10,表明研究中存在弱IVs偏倚的證據較低。

2.2 兩樣本MR研究

2.2.1 總維生素D與PCOS

在總維生素D與PCOS的關聯研究中,首先從總維生素D的GWAS中提取顯著相關水平(P<1×10?5)和連鎖不平衡(r2<0.001,10 000 kb)的SNP,與提取的PCOS數據集合并,并刪除回文SNP,剩余22個SNP,通過LDlink,刪除9個SNP,MR-PRESSO分析無離群值,SNP的F統計量為19.56~23.30。最終納入13個SNP進行總維生素D與PCOS的MR分析。由于Cochran’s Q檢驗P>0.05,故選用IVW的固定效應模型進行評估。MR-Egger、加權中值、IVW的結果分別為[OR=1.266,95%CI(0.112,14.357),P=0.852]、[OR=0.729,95%CI(0.265,2.007),P=0.541]和[OR=0.897,95%CI(0.428,1.880),P=0.774],三種分析方法結果表明總維生素D水平與PCOS發病風險關系不大,詳見表2。

2.2.2 25羥維生素D與PCOS

在25羥維生素D與PCOS的關聯研究中,首先從25羥維生素D的GWAS中提取顯著相關水平(P<1×10?5)和連鎖不平衡(r2<0.001,10 000 kb)的SNP,與提取的PCOS數據集合并,并刪除回文SNP,剩余243個SNP,通過LDlink,刪除214個SNP,MR-PRESSO分析無離群值,SNP的F統計量為19.86~123.78。最終納入29個SNP進行25羥維生素D與PCOS的MR分析。由于Cochran’s Q檢驗P>0.05,故選用IVW的固定效應模型進行評估。三種統計方法總效應值的方向一致,呈負相關,MR-Egger、加權中值、IVW的結果分別為[OR=0.947,95%CI(0.095,9.435),P=0.963]、[OR=0.575,95%CI(0.095,3.490),P=0.548]和[OR=0.185,95%CI(0.058,0.585),P=0.004],根據IVW的結果表明25羥維生素D很可能是PCOS發病的保護因素。對P值進行FDR矯正,得到矯正P=0.004,仍然支持當前結果(表2、圖1和圖2)。

圖1

孟德爾隨機化分析中25羥維生素D與多囊卵巢綜合征因果效應散點圖

圖1

孟德爾隨機化分析中25羥維生素D與多囊卵巢綜合征因果效應散點圖

圖2

與25羥維生素D相關的SNP對多囊卵巢綜合征的因果效應森林圖

圖2

與25羥維生素D相關的SNP對多囊卵巢綜合征的因果效應森林圖

2.2.3 維生素D結合蛋白與PCOS

在維生素D結合蛋白與PCOS的關聯研究中,首先從維生素D結合蛋白的GWAS中提取顯著相關水平(P<1×10?5)和連鎖不平衡(r2<0.001,10 000 kb)的SNP,與提取的PCOS數據集合并,并刪除回文SNP,剩余22個SNP,通過LDlink,刪除9個SNP,MR-PRESSO分析無離群值,SNP的F統計量為19.59~25.98。最終納入13個SNP進行維生素D結合蛋白與PCOS的MR分析。由于Cochran’s Q檢驗P>0.05,故選用IVW的固定效應模型進行評估。MR-Egger、加權中值、IVW的結果分別為[OR=0.964,95%CI(0.663,1.402),P=0.851]、[OR=1.097,95%CI(0.886,1.358),P=0.398]和[OR=1.053,95%CI(0.902,1.229),P=0.511],三種分析方法結果表明維生素D結合蛋白水平與PCOS發病風險關系不大(表2)。

2.3 對MR結果的多效性、異質性及敏感性分析

Cochran’s Q檢驗結果表明25羥維生D與PCOS結果提示不存在異質性。25羥維生素D和PCOS的MR研究結果的MR-Egger回歸的截距接近于0,不存在水平多效性,MR-PRESSO多效性測試顯示無離群SNP(表3)。因此,MR結果不受多效性的干擾,結果較可靠。此外,采用留一法的方法來直觀評估通過IVW方法獲得的結果,旨在確定MR分析的敏感性。留一法結果表明消除任何一個SNP都不會顯著影響因果相關的估計,提示MR分析結果穩健(圖3)。漏斗圖中呈現的因果效應分布具有基本對稱性,未見明顯偏倚,見圖4。

圖3

25羥維生素D與多囊卵巢綜合征的孟德爾隨機化研究中留一法的敏感性分析

圖3

25羥維生素D與多囊卵巢綜合征的孟德爾隨機化研究中留一法的敏感性分析

圖4

漏斗圖

圖4

漏斗圖

此外,本研究進行了反向MR分析,以進一步評估PCOS與25羥維生素D之間是否存在因果關系,反向MR分析顯示未發現因果關聯(表4)。

2.4 MVMR研究

基于既往研究,進一步矯正肥胖(全年齡段肥胖、青少年肥胖、BMI)在25羥維生素D和PCOS中的影響。首先分別將全年齡段肥胖、青少年肥胖、BMI與PCOS進行兩樣本MR分析。由于全年齡段肥胖與PCOS單獨進行兩樣本分析時未發現因果關聯。所以僅納入青少年肥胖和BMI進行矯正,對25羥維生素D進行MVMR分析,結果顯示25羥維生素D依舊與PCOS發病風險呈負向因果關聯(表5)。

3 討論

采用兩樣本MR研究2種不同形態維生素D、維生素D結合蛋白水平與PCOS的因果關系。結果表明,25羥維生素D水平與PCOS之間存在明顯的因果關系,即25羥維生素D水平與PCOS發病風險呈負相關,反向MR顯示PCOS與25羥維生素D水平不存在因果關系。

目前,維生素D已被廣泛運用于臨床PCOS患者的輔助治療,許多臨床及動物實驗研究報道其能改善PCOS患者糖脂代謝、生育能力、妊娠結局[20-23]。朱曉霞等[24]通過隨機對照試驗招募60名PCOS患者進行研究,得出補充維生素D聯合益生菌可有效改善PCOS患者代謝因子及激素水平的結論。賈新轉等[25]通過給270例患者進行分組,分別補充維生素D、聯合二甲雙胍和(或)中藥治療,最終改善了患者的肥胖、胰島素抵抗及高雄激素血癥。還有研究認為維生素D能通過降低血清NF-kβ水平等途徑緩解PCOS患者體內的慢性炎癥環境[26,27],指出維生素D治療PCOS的途徑主要是通過調節性激素受體表達來參與PCOS發生[28,29]。另一些研究則指出維生素D可能通過降低糖基化終產物水平,進而改善胰島素抵抗,最終達到改善PCOS患者代謝綜合征癥狀的效果[12,30,31]。

針對PCOS患者BMI與維生素D之間的關系問題,特別是在考慮PCOS表型時,在文獻中是不一致的。Yildizhan等[13]調研100名PCOS患者,指出其中肥胖組PCOS患者血清25羥維生素D平均水平降低56.31%。Nowak等[32]的研究明確指出PCOS患者的BMI和維生素D水平之間存在負相關。Dokuzeylül Güng?r等[33]指出PCOS中BMI的上升可導致維生素D下降。對于BMI≥25的患者,維生素D受體變異是PCOS最重要的危險因素之一[34],而維生素D受體可調節人類基因組中編碼葡萄糖代謝的基因[35],其后續可以影響患者的血糖水平,這可能與PCOS的合并癥發生有關。Nestler等[36]證明,患有PCOS的肥胖女性在基線時血清維生素D水平明顯低于年齡和BMI匹配的對照組。而Eftekhar等[37]對200名PCOS患者進行回顧性研究卻提出不同表型(BMI)的PCOS的血清維生素D水平沒有顯著差異。還有學者指出在調整BMI后,維生素D缺乏癥與PCOS的關聯性減弱[38]。既往傳統的研究都對剖析維生素D、肥胖與PCOS之間的關系進行了種種探索,為臨床治療方案做出了貢獻。但是,受限于研究設計(如病例定義、對照組選擇或研究受試者數量、血清維生素D分析類型和分析方法)的差異,研究所得的結果呈現上述的不一致情況。

本研究存在一定的局限性。首先,研究只選取了歐洲人群的GWAS數據,而沒有分析其他種族群體,所以無法明確此結論是否可以擴展到其他人群。其次,由于基因多效性未被完全發掘,所以本研究即使采取措施來識別和消除異常變異,也不能排除未觀察到的多效性影響結果的可能性[15]。此外,根據鹿特丹標準PCOS可分為四個亞型,但目前尚未有公開的PCOS亞型GWAS數據,所以25羥維生素D與具體PCOS亞型的因果關系未能明確。最后,盡管MR分析和隨機對照研究之間的證據水平相當,但仍有必要通過動物實驗及臨床試驗進行進一步證實。

綜上所述,關于維生素D治療PCOS之間的作用機制尚未明確,肥胖在其中所產生的影響通過常規隨機對照試驗等研究方法難以排除混雜。而本研究采用MR方法排除了混雜因素和反向因果關系,使研究結果具有更高的準確性和置信度。根據研究結果,維生素D的活性形態—25羥維生素D水平與PCOS的發病風險有密切關系,提高25羥維生素D水平可以降低PCOS的發病風險;根據臨床經驗,維生素D結合蛋白雖可能影響血清25羥維生素D水平,但通過MR分析可以得出維生素D結合蛋白并未能在基因水平上改變PCOS的發病風險;肥胖也并未從基因水平上影響25羥維生素D水平與PCOS的因果關系。這將為25羥維生素D與PCOS的因果關系在基因水平層面提供有力證據,同時為臨床上PCOS患者維生素D補充方案的選擇提供理論支撐。