中醫藥是中華民族的瑰寶,療效是中醫藥生存發展的根基,確保有效是中醫藥傳承創新的核心命題。然而,中醫藥體系的高度復雜性導致其療效在研發與應用中常偏離預期(即“療效脫靶”),是中醫藥面臨的關鍵挑戰。筆者團隊基于前期工作提出了面向中醫藥復雜干預的創新思路(“系統循證醫學”)。其核心思想是:針對中醫藥“療效生成”和“療效測量”問題,融合臨床與非臨床藥效評價手段,構建“療效靶標識別-療效作用發現-療效精準驗證”的系統化中醫藥療效評價路徑,確保中醫藥療效呈現,實現中醫藥“療效精準打靶”。進一步整合藥學、信息、生物技術,多維度解析中醫藥的靶標網絡和作用機理,為闡釋中醫藥防治疾病的科學原理提供基礎支撐。在此基礎上,筆者團隊融合真實世界數據大隊列、臨床試驗、證據合成與快速推薦方法,以及信息技術、生物醫藥技術,構建了中醫藥干預(如針灸、已上市中藥)的系統循證模型(6R模型),并在孕產、重癥、骨關節疾病等領域進行了應用。

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

1 問題的提出

1.1 療效是中醫藥生存發展的根基,確保有效是中醫藥傳承創新的核心命題

中醫藥是中華民族的瑰寶,國家高度重視中醫藥發展,先后出臺《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030年)》《“十四五”中醫藥發展規劃》《中醫藥振興發展重大工程實施方案》等系列綱領性文件,支持和引導中醫藥振興發展。

療效是中醫藥生存的根基,也是中醫藥傳承創新的根本目標。隨著生物醫藥技術的快速發展,在中西醫并重的背景下,如何確保中醫藥的療效發揮和優勢體現是中醫藥創新及應用全過程的核心命題。例如,以中醫理論和人用經驗為基礎的中藥復方新藥研發,通常需要經過臨床需求發現、組方開發與篩選、制劑開發、療效評價、藥物審評等關鍵步驟[1]。其中,組方開發和藥物制備是復方中藥療效產生的源頭和根基;療效評價和藥物評審是明確復方中藥療效作用特征和優勢的關鍵。獲批上市后,在中西醫結合治療環境中,復方中藥如何與西藥協同發揮自身的療效優勢,是復方中藥應用亟待解決的問題[2]。盡管每個步驟涉及的具體問題和方法技術不同,但“有效”是每個關鍵步驟始終要聚焦的關鍵詞。

1.2 療效脫靶是中醫藥面臨的關鍵挑戰

過去幾十年,隨著生物醫藥技術的快速發展,中醫藥現代化步伐日益加快[3,4]。新興技術在中醫藥傳承創新發展中得到廣泛應用[5,6]。然而,中醫藥療效在研發與實際應用中常出現與預期療效存在較大差異的情況,甚至出現療效作用無法體現的情形[7]。這種現象被稱為“療效脫靶”。

中醫藥療效脫靶通常可分為兩種情況:① 在療效產生過程中(如中藥組方和制備、腧穴處方),基于理論和人用經驗形成的中醫藥干預未發揮預期作用,導致中醫藥干預的“作用力”不足或不當[8]。② 在療效認知過程中(如藥理學評價、臨床評價),對療效的測量不全面、不準確,導致對中醫藥療效特征的認知出現偏差,從而錯誤地估計了中醫藥真實效果[9,10]。這兩種情況的廣泛存在,嚴重影響了中醫藥新技術、新產品的研發和臨床應用。如何突破療效脫靶的難題,實現精準“療效打靶”,是亟待解決的科學問題。

1.3 中醫藥體系的高度復雜性是影響療效脫靶的重要原因

中醫藥以整體觀和辨證論治為核心,從宏觀、系統、整體、動態角度認知健康與疾病的發生發展規律,構建了獨特的復雜生命認知體系[11,12]。中醫藥療效的發揮得益于中醫理論的獨特性、中藥物質組成的多樣性。但同時,這些特征致使中醫藥體系自身呈現高度復雜性,進而導致對療效產生(如中藥組方)、療效測量(如藥效評價)、療效協同(如中西藥聯用)等關鍵過程的主觀認知和主動控制變得十分復雜且困難,導致療效脫靶,極大影響中醫藥的研發應用。

中醫藥的復雜性主要體現在3個方面:第一,中醫理論體系和診療模式的復雜性。中醫藥強調天人相應、辨證論治和取象比類,具有整體觀、動態觀和個性化的特點,并以陰陽五行、藏象經絡等學說指導臨床實踐[13-15]。其理論為復雜的哲學思維過程,具有模糊性、抽象性,給療效的呈現帶來挑戰[16]。診療模式上,注重藥物“四氣五味”“七情合和”“君臣佐使”配伍,通過調整藥物組成、劑量和配比,直接影響組方療效發揮[17,18]。

第二,中藥物質的復雜性。中藥復方通常含有大量藥效物質,成分結構復雜多樣[19],部分藥效成分甚至難以準確表征[20]。中藥物質的多樣性形成了藥效作用多途徑、多靶點、整合動態調節的特點,導致其作用過程和網絡復雜[21,22],并且中藥物質具有效應特異性,在不同病理生理條件下的作用物質存在差異[23,24]。這為中醫藥療效產生和療效認知都帶來了巨大挑戰。

第三,中醫藥干預研發模式的獨特性。中醫藥干預的研發模式與現代醫藥存在本質差異[25],后者通常是基于發病機制探索、靶點發現、藥物研發、藥效評價的微觀到宏觀、精準化、定量化的過程[26,27]。而中醫藥干預的研發通常基于中醫理論、人用經驗,形成新的干預(如復方中藥制劑),再進行療效研究與臨床應用,通常是宏觀到微觀、整體化、定性到定量的研發模式[28-30]。研發路徑的獨特性,加之中醫理論和中藥物質的復雜性,使得中醫藥干預的療效產生和認知更加復雜。

2 系統循證醫學:推動中醫藥復雜干預療效研究的新方向

2.1 推動中醫藥復雜干預療效打靶的創新思路

中醫藥的高度復雜性為中醫藥療效呈現(包括療效的產生與測量)帶來了極大挑戰。要實現中醫藥療效精準打靶,也就是從源頭的療效產生到后續的療效測量,需要系統考慮中醫理論的獨特性,中醫藥干預(如針灸、中藥)的復雜性,以及中醫藥干預開發應用模式的特殊性。

總體而言,中醫藥療效產生與療效測量的過程,是在中醫理論體系指導下,通過反復臨床實踐,逐漸累積經驗,再總結提煉升華的過程。其科學特征基于中醫藥系統論、整體觀思想,從宏觀(也就是患者整體)的角度,運用中醫技法和中藥復方等手段形成有效干預,產生對患者的治療效果。在整個過程中,會對中醫藥干預(如腧穴處方、中藥處方)在不同患者中形成反復的應用、觀察,并進一步總結,尋找和發現規律,從而升華形成經驗。中醫藥干預的形成過程本質上是對中醫藥療效的發現、比較、遴選和明確的系統化過程。要提升中醫藥干預在開發和應用過程中的療效呈現,關鍵是要在中醫藥療效形成和療效測量的整個過程實現最優化。

循證醫學是中醫藥學的基礎學科,其核心思想是采用不同的研究方法手段(如真實世界研究、大型隊列研究、臨床試驗、系統評價、動物體內體外藥效評價等),對產生的臨床或非臨床療效數據進行無偏化、系統化總結,從而實現對中醫藥有效干預的發現、比較、遴選和明確。因此,中醫藥療效產生和療效測量認知過程與循證醫學的思想具有高度的內在一致性。

隨著第四次工業革命的到來,大數據、人工智能、信息與生物學技術的快速發展,及其與循證醫學的結合,極大推動了療效研究與評價能力的提升,可系統支撐中醫藥療效研究創新,實現療效精準打靶。一方面,針對復雜干預體系的特征刻畫、療效精準發現與評價能力日益增強,從整體性療效的測量,到優勢人群、優勢時機、優勢時長、優勢組合的精準識別日益增強,為中醫藥復雜干預的療效產生到療效測量提供了完整的“工具包”。另一方面,基于中醫藥療效特征的精準刻畫,充分利用信息和生物醫藥技術,從微觀層面解析療效作用的原理,也為中醫藥的療效研究提供“解釋性”證據。

2.2 系統循證醫學的提出—實現中醫藥療效打靶的創新模式

在國家杰出青年科學基金的資助下(編號:82225049),筆者團隊基于前期工作基礎,經過專家研討、反復論證,提出了面向中醫藥復雜干預療效打靶的創新思路—系統循證醫學(systems evidence-based medicine,sysEBM)。

系統循證醫學的核心思想是:針對中醫藥理論和干預的復雜性,及其以系統觀、整體論、人用經驗為基礎的研發模式,基于循證醫學的學術思想和方法手段,融合大數據、人工智能、生物醫學信息、生物醫藥技術,系統發現、遴選、比較和明確中醫藥復雜干預的療效,并針對療效靶標系統解釋中醫藥作用網絡和機理,從臨床和基礎、宏觀和微觀、整體和局部等多個角度,系統化提升中醫藥復雜干預的療效產生和測量能力,實現中醫藥療效精準打靶。

系統循證醫學的關鍵方法特征是:首先,基于分步漸進思想,通過臨床和非臨床的療效研究手段,從早期精準識別中醫藥的療效靶標(population, intervention, outcome, timing,PIOT)、發現療效作用特征,到后期的療效準確驗證,形成系統化療效證據鏈(“系統療效循證”)。進一步,利用藥學、藥理學、信息學、生物技術從多個維度闡釋中醫藥的作用網絡和機理,從而為靶標療效提供“微觀”機理證據(“系統機理循證”)。在整個方法體系當中,系統療效循證是主干,也是整個系統循證醫學的核心;系統機理循證以靶標療效為導向,為表觀療效提供解釋性證據。

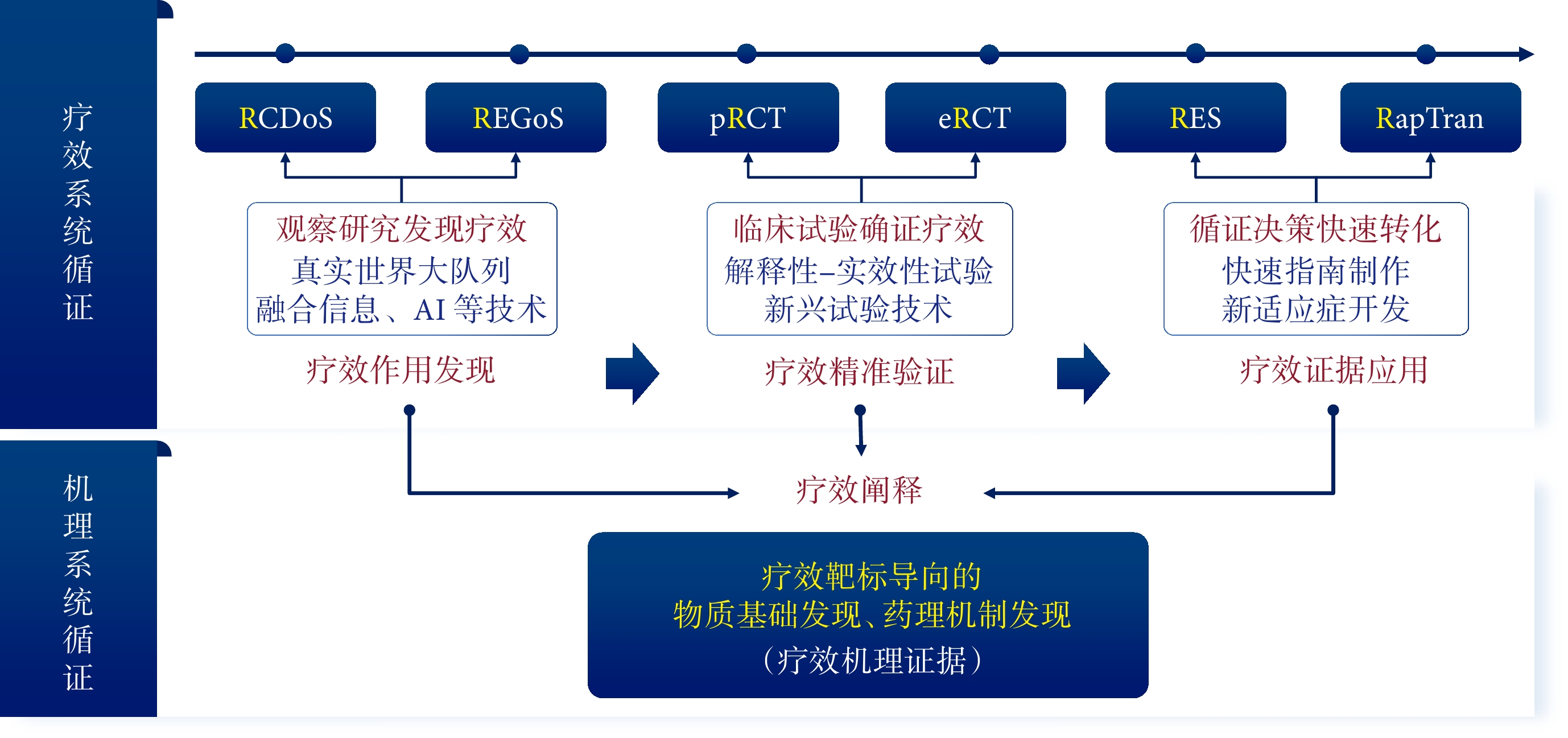

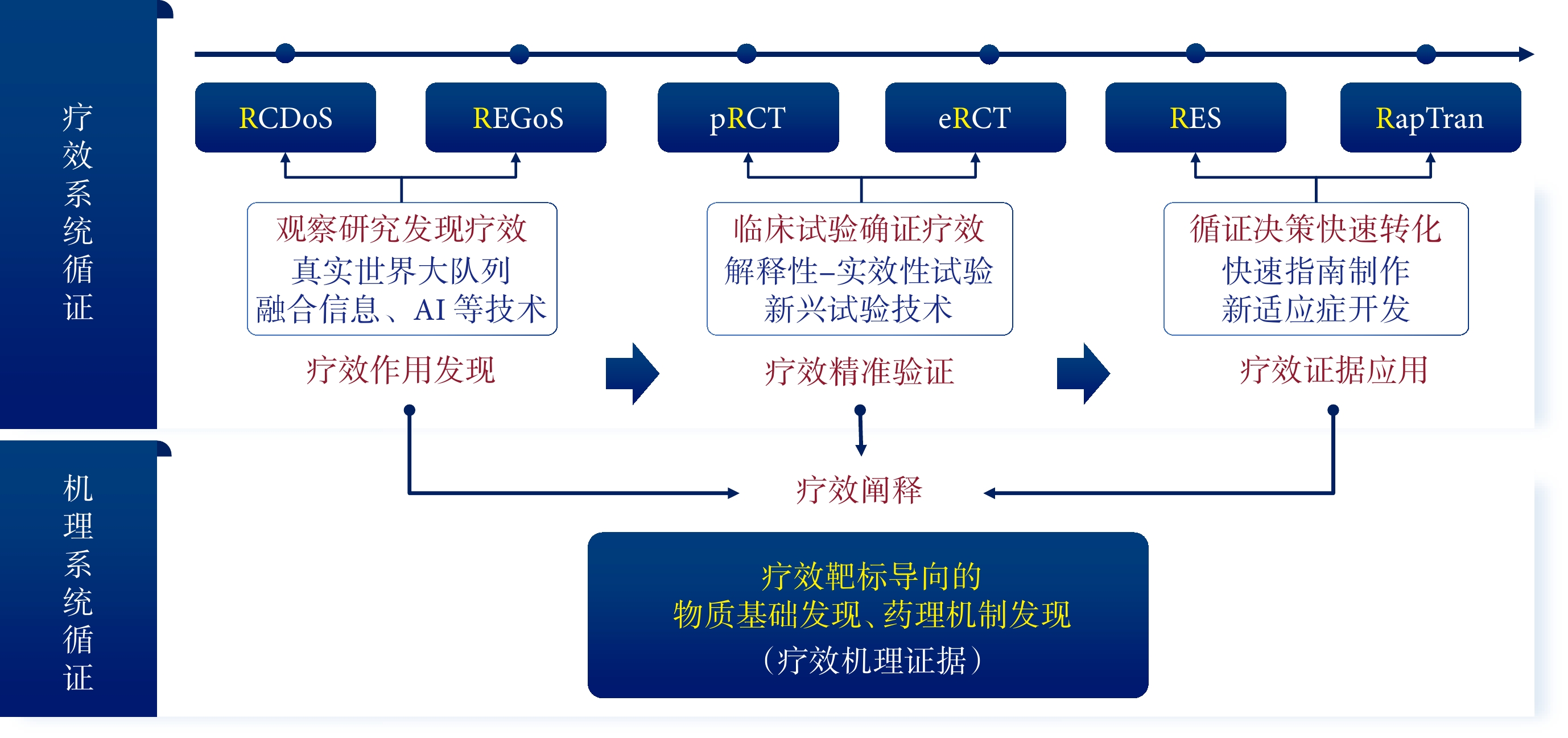

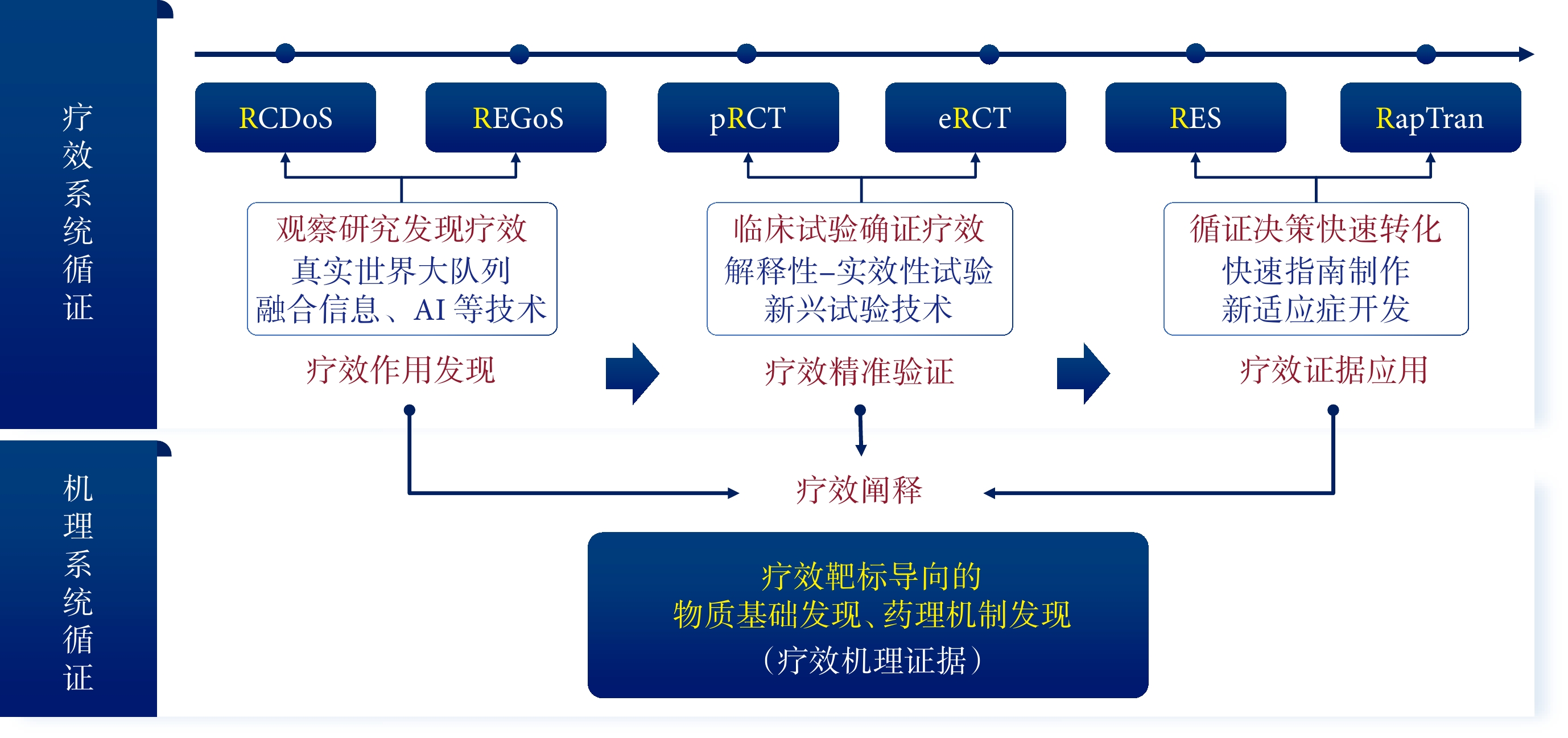

例如,筆者團隊針對上市中藥二次研發,前期系統建立融合“真實世界-臨床試驗-證據合成-快速推薦”的中醫藥療效系統臨床循證方法(6R模型,圖1),通過療效信號發現、療效標靶精準構建、療效作用確認、療效快速應用4個關鍵步驟,為中醫藥從最初的療效特征探索、精準治療定位,到嚴格的療效確認與臨床轉化提供了接續性的方法技術支撐。具體而言,通過結合人工智能技術和因果推斷方法,挖掘真實世界數據中蘊藏的大量中醫藥診療數據,發現療效作用特征、優勢人群,分解診療模式,實現精準定位,明確對哪些人群有效、怎么用更有效的問題。然后,利用或創新試驗技術,對中藥在實踐環節中的療效進行確證。基于多元證據,開展綜合分析和評價,實現向臨床和監管決策的轉化。

圖1

中醫藥療效系統循證6R研究模式

圖1

中醫藥療效系統循證6R研究模式

RCDoS:基于常規收集數據的觀察性研究;REGoS:基于登記數據的觀察性研究;pRCT:解釋性隨機對照試驗;eRCT:實效性隨機對照試驗;RES:快速證據合成;RapTran:快速轉化。

在療效作用解析方面,通過整合多組學等高通量測序技術獲取的患者分子生物學信息,從系統生物學角度探索目標臨床療效優勢人群的遺傳和分子特征,為提出的中藥優勢人群和最佳診療模式提供依據。依托實驗藥理學、生物信息學、藥物分析學、分子生物學、結構生物學、合成藥物化學等方法和技術構建動物模型復現/發現中藥療效、發掘針對特定臨床適應證的療效靶標/生物信號、辨析響應特定療效靶標/生物信號的藥效物質、解析特征藥效物質的體內演變過程、描繪響應特定療效靶標的關鍵信號傳導通路、探索特征藥效物質在關鍵信號通路上的直接作用靶點等,為靶標療效提供佐證。

總之,系統循證醫學為中醫藥復雜干預療效研究提供了新思路和新方法。在理論層面,強調需建立與中醫藥特征相適應的療效研究方法,從宏觀到微觀、從果到因、定性化、“臨床-基礎-臨床”螺旋式的評價體系,基于實踐結果開展后效性評估和干預調整,形成動態閉環。在方法層面,系統循證醫學強調多學科技術交叉,構建面向中醫藥復雜干預的證據產生、證據評價、證據整合、證據實踐、證據優化的完整證據鏈。

2.3 系統循證醫學在中醫藥復雜干預開發應用全生命周期中的作用

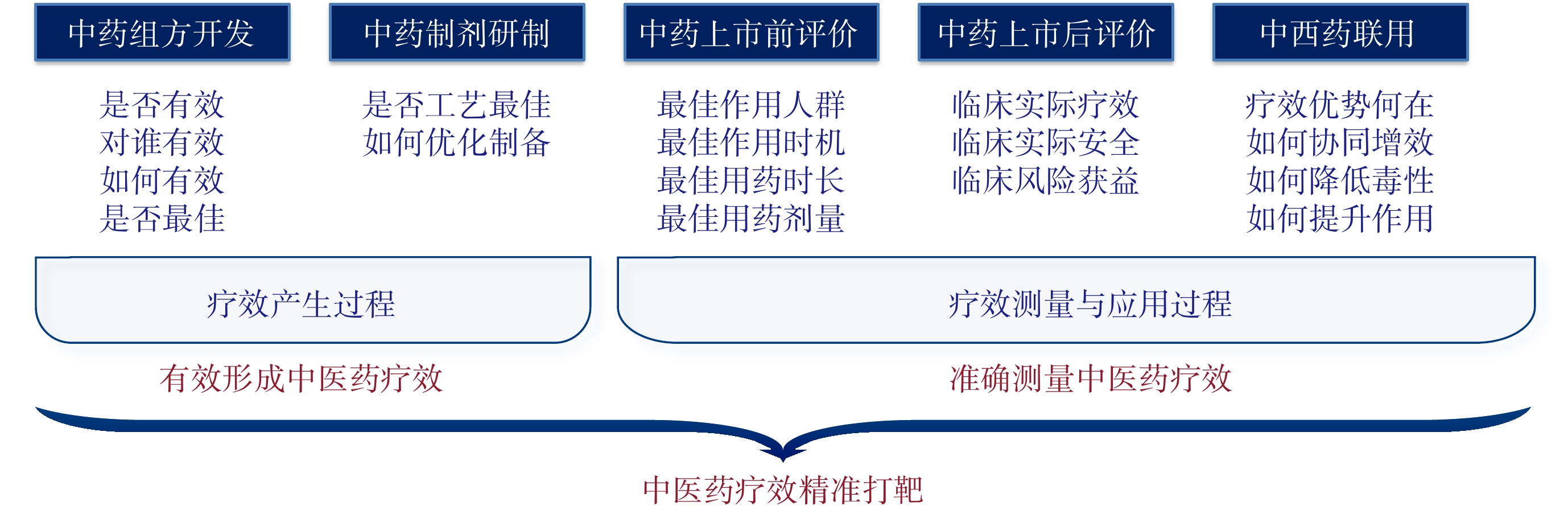

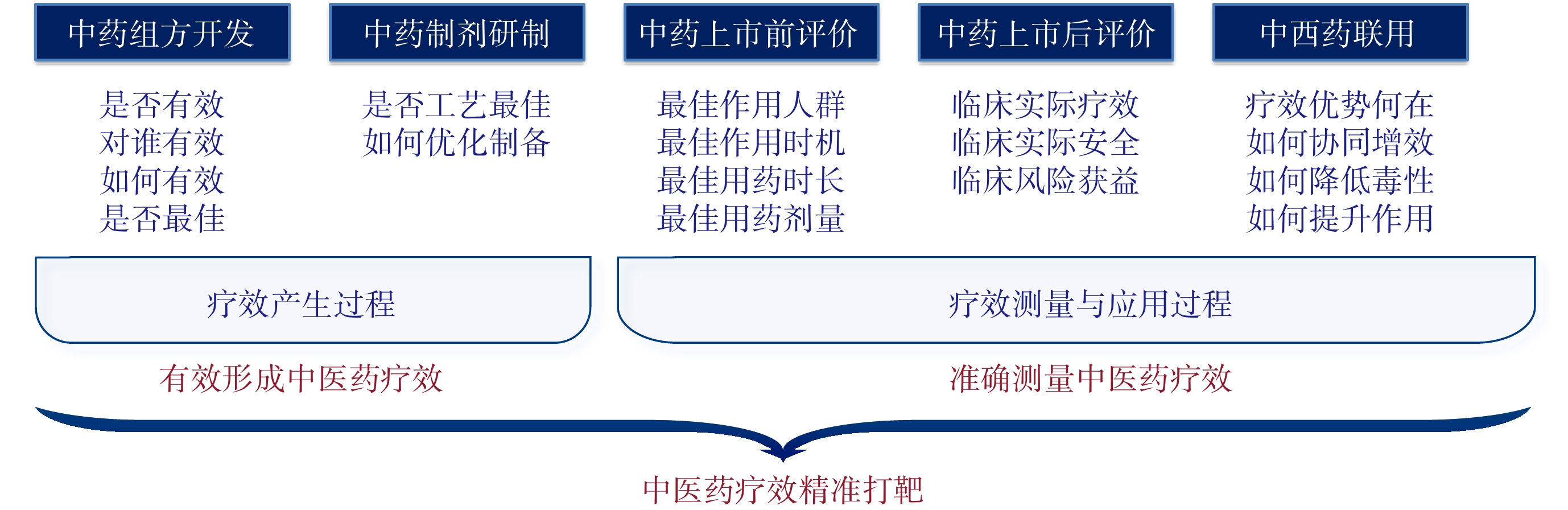

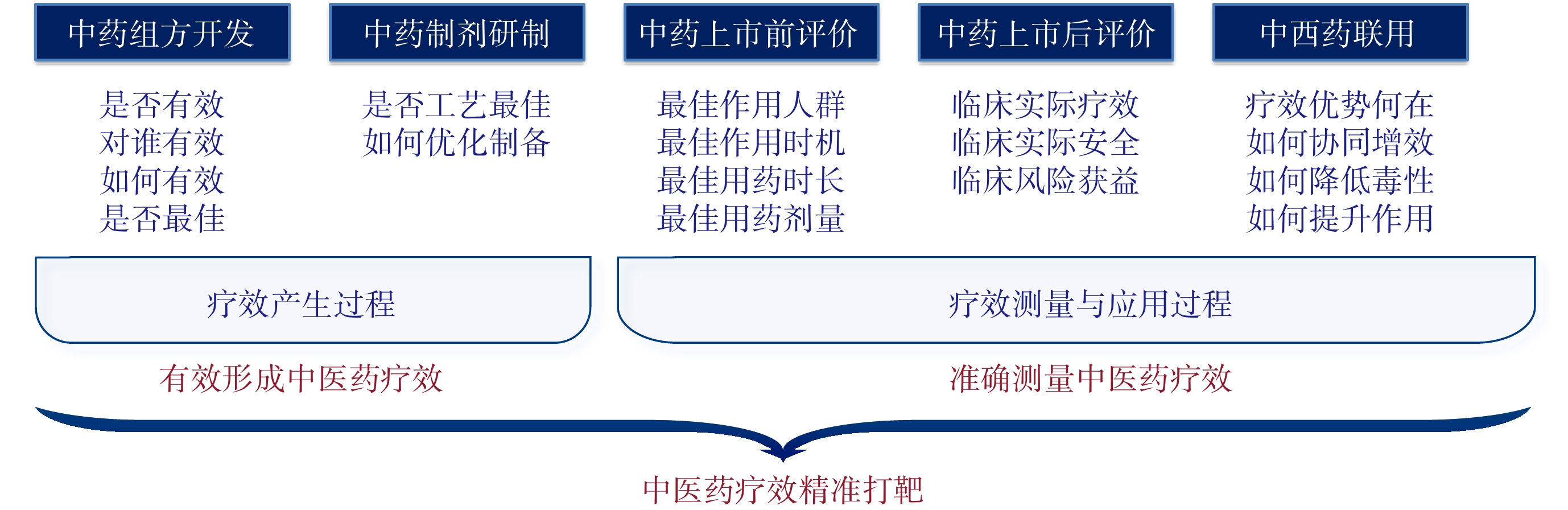

系統循證醫學可用于中醫藥開發和臨床應用的全生命周期,覆蓋療效產生(如穴位處方開發與建立、中藥組方開發與制備)到療效測量與應用(如中藥新藥上市前評價、上市后再評價、中西醫結合治療)兩大板塊,使中醫藥干預發揮最佳療效,并系統和精準測量對應的療效優勢,實現中醫藥復雜干預的療效精準打靶(圖2)。

圖2

系統循證醫學實現中醫藥療效精準打靶—以復方中藥研發應用為例

圖2

系統循證醫學實現中醫藥療效精準打靶—以復方中藥研發應用為例

療效產生是中醫藥新技術和新制劑開發及臨床應用的核心和起點,也是中醫藥發揮最大潛在療效的“天花板”。例如,在復方中藥開發中,組方開發和藥物制備是一個復雜過程,中藥組方可有無窮多種組合、藥物制備方式也有諸多選擇,然而這兩個環節幾乎決定了中藥新藥的最大作用潛力。如何通過科學設計和系統優化,充分發揮復方中藥的潛力,在這種復雜組合的情況之下難以脫離高質量證據的支持而實現優化。系統循證醫學的思路和方法通過系統地發現、遴選、比較和明確中醫藥復雜干預的療效,能夠為創新中藥組方優化和工藝改進指明方向,為確保中醫藥療效發揮提供關鍵支撐。

療效測量是系統、客觀認識中醫藥復雜干預療效特征與優勢的關鍵。再如,在復方中藥新藥開發應用中,涉及中藥上市前評價(包括臨床前和臨床評價)、上市后再評價、中西藥聯用三個對療效的系統認知階段。上市前評價階段通常需要明確復方中藥發揮作用的潛在優勢人群和最佳診療模式,包括優勢人群、優勢時機、最佳時長、最佳劑量等;上市后再評價需要在實際臨床診療環境下,針對更廣泛且復雜的人群,明確復方中藥的實際療效和療效異質性;臨床應用通常在中西醫結合、中西醫藥聯用的復雜場景下,明確最佳的中西藥組合干預方式。系統循證醫學通過開發和有效利用新技術和新方法,可有效解決在每一個階段遇到的關鍵問題。

3 系統循證醫學用于中醫藥復雜干預的探索與實踐

過去幾年,筆者團隊構建了系統循證醫學的相關理論方法和關鍵技術,開展了有益嘗試,形成了初步應用。

3.1 用于產后大出血防治的中藥療效確認與闡釋

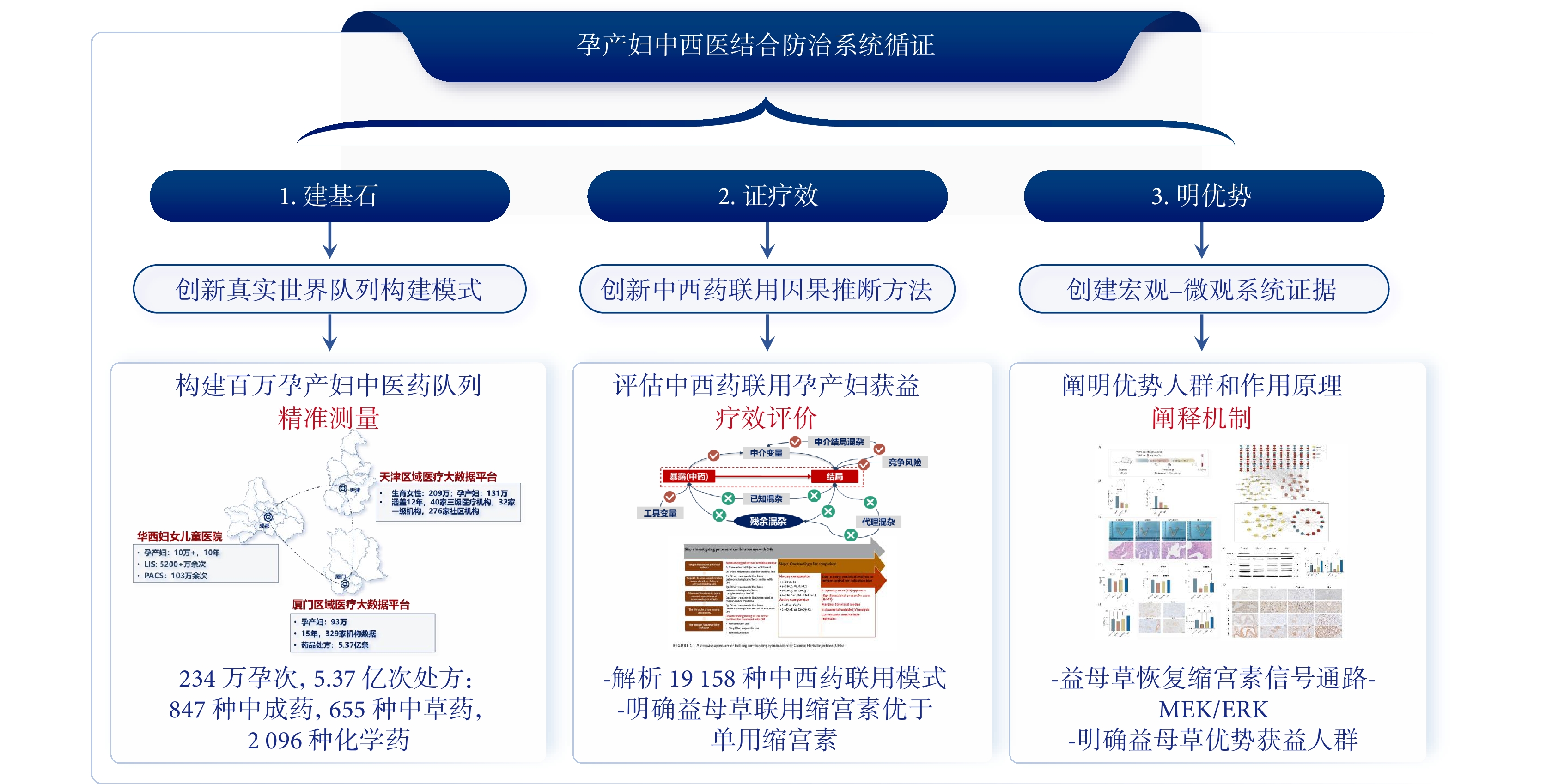

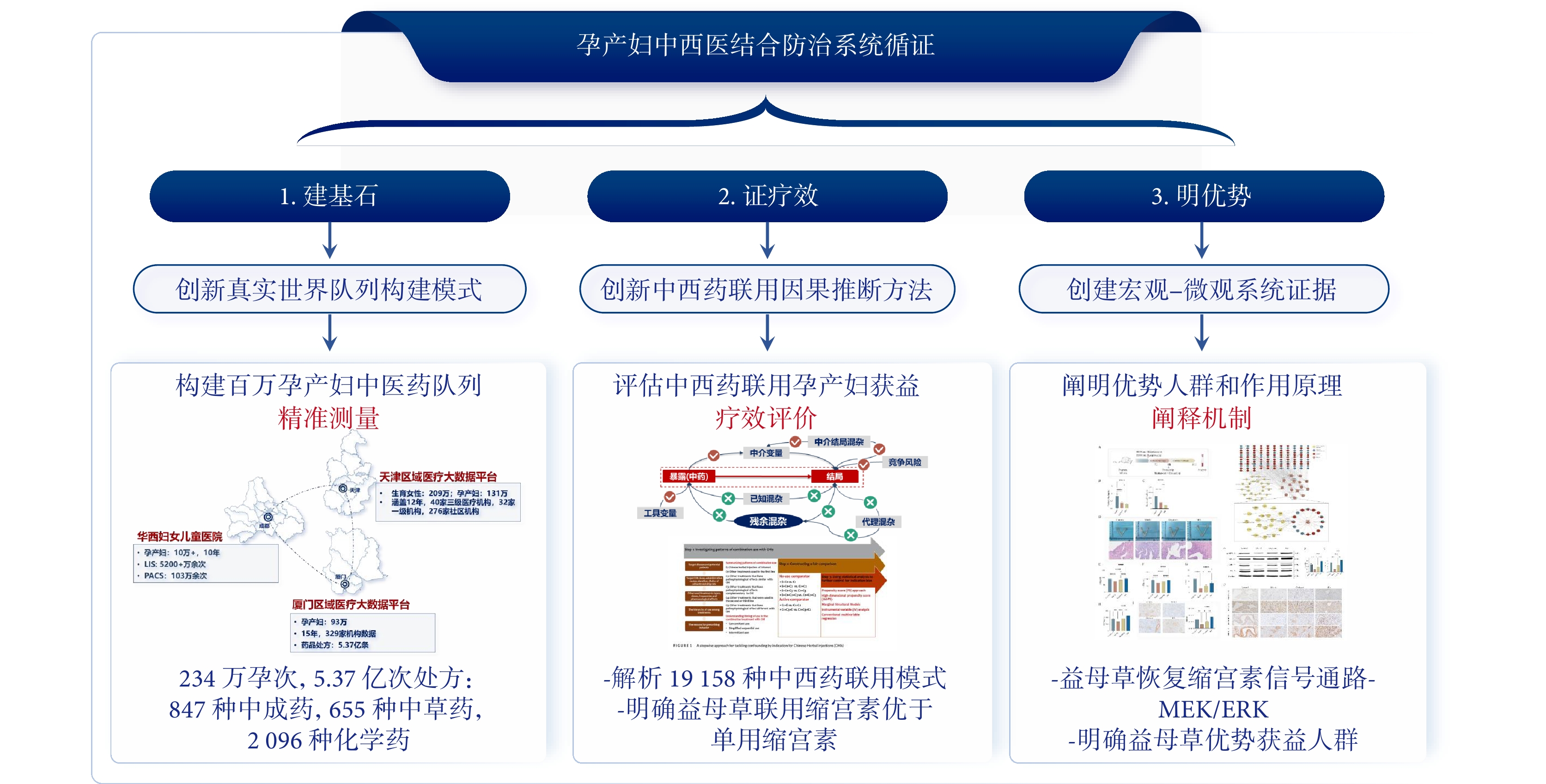

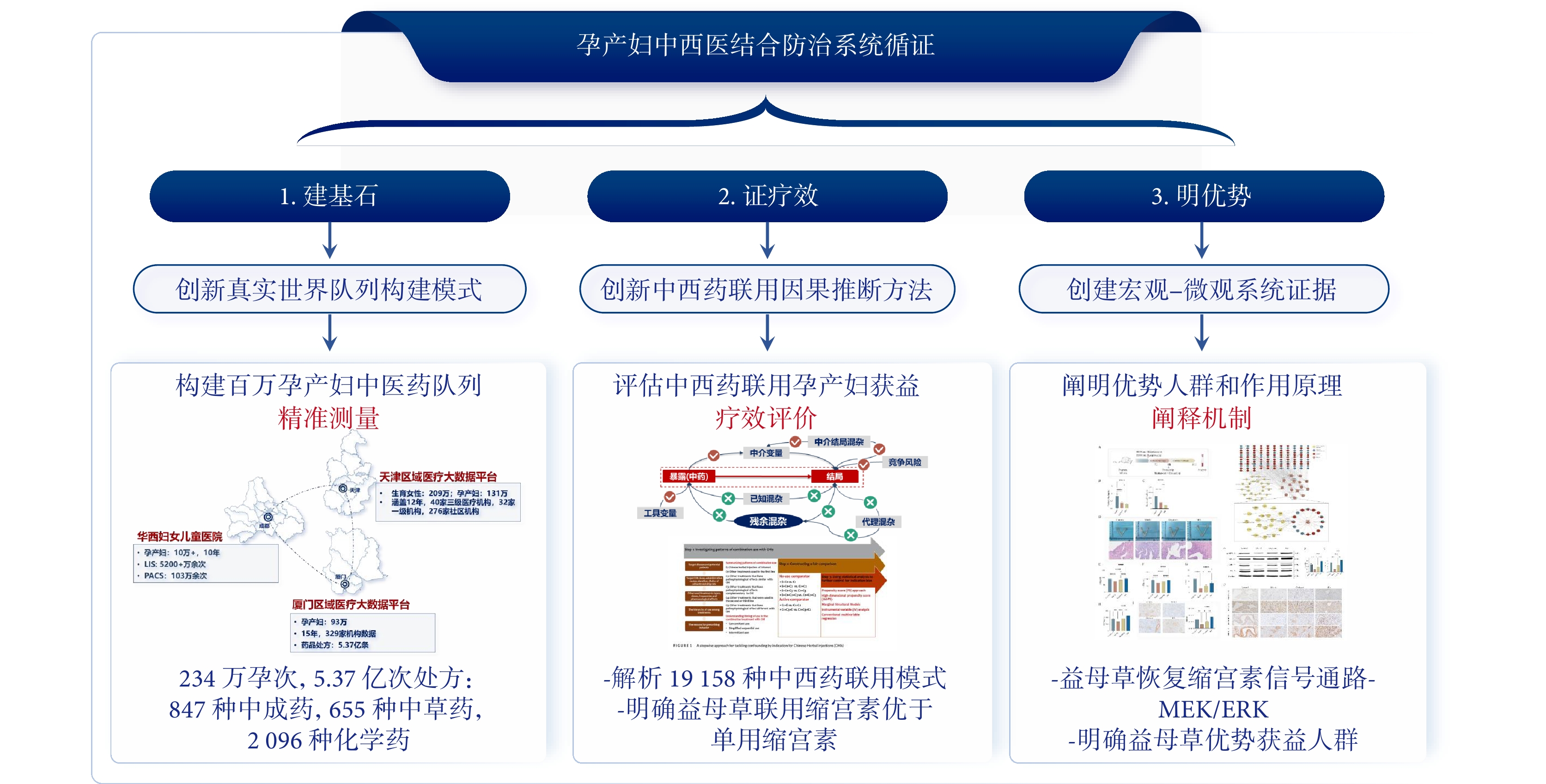

中醫藥在孕產婦中的使用歷史悠久,但其療效證據缺乏,極大阻礙了中醫藥在孕產婦人群的價值顯現和廣泛應用。例如,益母草用于產后疾病防治,尤其是產后大出血、產后復舊等方面廣泛使用,但其作用未得到充分明確,影響了臨床應用和認可。主要原因在于:傳統臨床試驗作為療效評價的主要方法,極少納入孕產婦人群,也難以充分體現當前孕產婦重大疾病的中西醫結合診療模式。團隊針對該難題,率先建立了孕產婦中西醫結合防治系統循證研究模式,形成了“建基石-證療效-明優勢”的一體化研究證據。

團隊創建基于多源真實世界數據的隊列構建模式;采用深度對比學習技術,建立了“病-證”量化算法和母子兩代近、遠期復雜臨床結局識別模型;開發了基于Transformer的多粒度的疾病診斷和藥品醫囑標化關鍵技術;創新孕產婦通用數據模型,搭建了基于人工智能技術的孕產婦專病數據庫標準化系統,在很大程度上解決了基于真實世界數據開展孕產婦中醫藥療效評估的測量偏倚問題。由此,團隊建立了覆蓋孕產婦及子代全生命周期的中西醫結合REPRESENT隊列和DEEP隊列,累計納入孕產婦234萬孕次,隨訪13年,目前結構化了5.37億次中西藥處方,含847種中成藥,655種中草藥,2 096種化學藥,163種生物制劑[28,29]。

基于建立的孕產婦隊列,揭示了中國孕產婦中藥的處方規律,明確了中藥暴露的關鍵時間窗,解析了19 158種中、西藥聯用模式,評估了中藥孕期使用的逐年增長趨勢。針對中西醫結合環境下,孕產婦中西藥聯用普遍,中醫藥治療效應難分解、臨床價值難明確的現狀,團隊建立了基于“聯用模式分解-因果對照設置-反事實模型估計”的中藥療效評價因果推斷方法(3C模型),基于真實世界數據模擬隨機對照試驗,全程控制偏倚和混雜,成功分解出中藥療效和潛在的中西藥優勢組合。采用西南區域轉診中心5萬多例孕產婦醫院電子病歷數據,針對產后大出血防治,明確了在國際一線治療藥物縮宮素使用的基礎上聯用益母草,顯著降低了孕產婦首位死因-產后出血和嚴重產后出血的風險[30,31]。通過采集臨床產婦樣本,結合多組學等高通量測序技術明確炎癥過度激活是導致產后出血的關鍵誘因,基于動物和細胞實驗通過網絡藥理學聯合轉錄組學證實益母草通過調控MEK/ERK信號通路上調宮縮相關蛋白COX-2、Cx43和OXTR的表達,恢復縮宮素信號通路的傳導,進一步使用人類蛋白組芯片聯合pull down進行體外和體內益母草靶點篩選,并通過分子對接,分子動力學模擬和SPR進行靶點驗證,闡明了益母草對縮宮素的協同增效機制,系統構建了中藥療效“臨床-基礎”融合的互洽證據鏈。

構建了孕產婦個體化治療效應評估策略,開發了融合高維個體化表型特征的產后出血風險分層模型,建立了孕產婦用藥前個體化風險評估的設計、分析和適用性評價流程,進一步明確了產前縮宮素長時間暴露、順轉剖、輔助生殖人群是益母草的優勢獲益人群[32-34]。

圖3

孕產婦中西醫結合防治的系統循證方法與模式

圖3

孕產婦中西醫結合防治的系統循證方法與模式

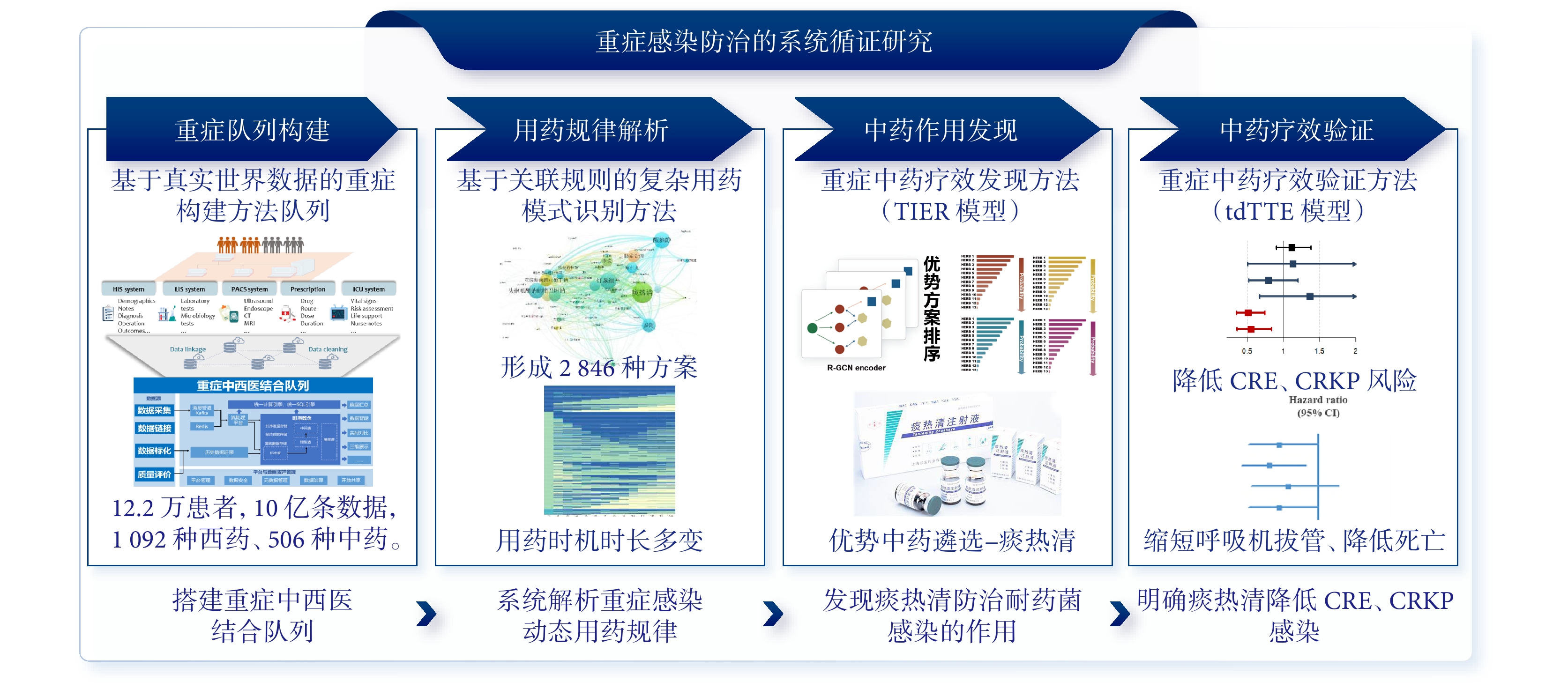

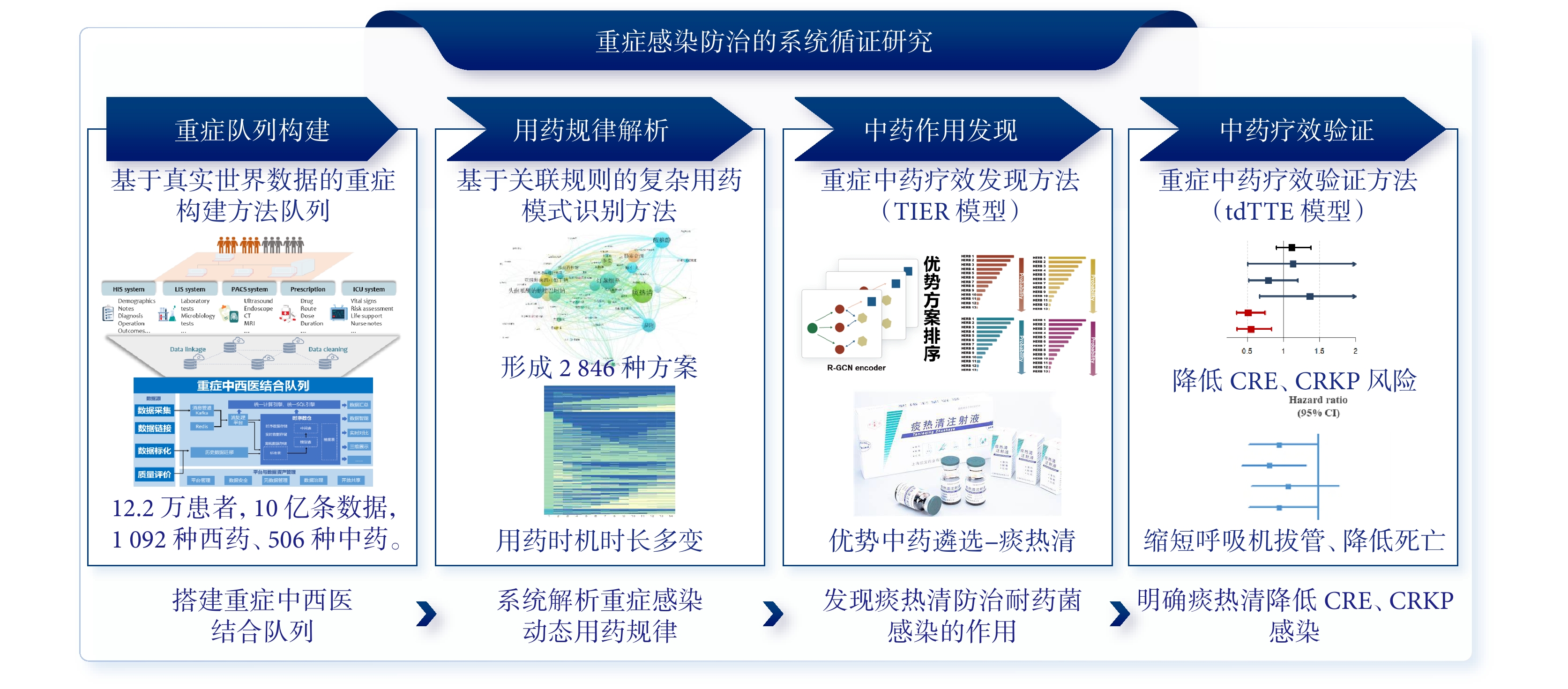

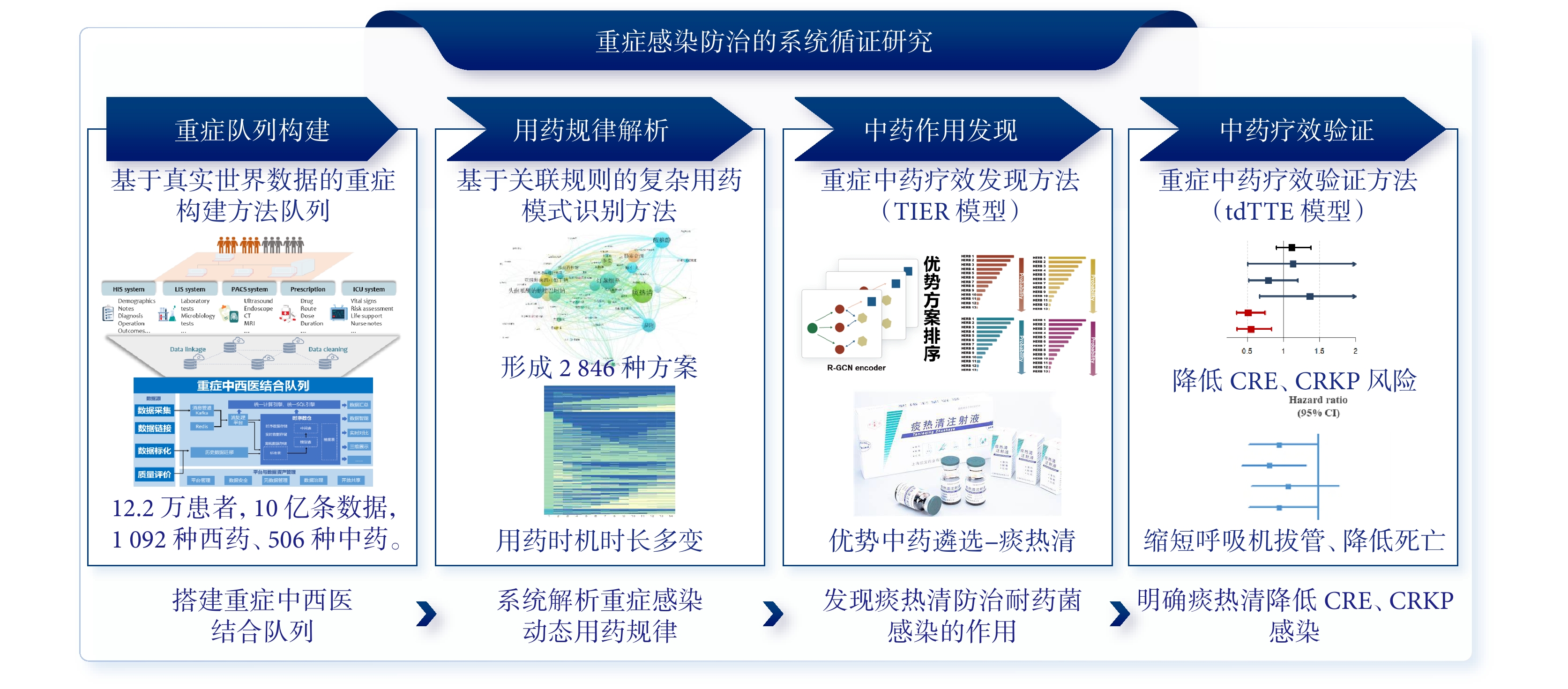

3.2 用于重癥多重耐藥感染的中藥發現

多重耐藥菌感染是重癥感染防治的重大疾病負擔,存在高發生(20%~40%)、高死亡(20%~50%)的特點,目前尚無有效的特異性西藥治療,多重耐藥菌感染防治面臨巨大挑戰。中西醫結合是防治多重耐藥菌感染的重要手段,但由于重癥中西醫聯用復雜(聯用方案可達數千種)、用藥模式多變(不同患者用藥、時機、時長迥異),中藥防治多重耐藥菌療效難明確。團隊基于系統循證醫學模式,系統構建了基于真實世界數據的重癥中醫藥療效評價四步法,明確了“針對多重耐藥菌哪種中藥有效、對什么菌有效”的關鍵問題,實現了重癥中醫藥療效精準打靶。

團隊提出重癥真實世界大隊列構建方法框架[35,36],并建立了療效評價數據“評估→采集→鏈接→標化→質量評價”的隊列構建流程;針對重癥時序變化信息難處理的問題,融合BERT、Transformer等算法,開發了重癥用藥時序數據融合技術;建立了針對重癥復雜變量識別算法的開發、驗證與評價技術(DEVELOP),解決了重癥變量難識別、難標化的問題[37,38]。應用上述方法,集成多中心真實世界數據,搭建了重癥中西醫結合隊列:涵蓋12萬余重癥患者、2 000余變量,包括983種西藥、136種中成藥、370種中藥。該隊列數據質量高(重要變量完整性99.7%、準確性96.0%,數據提取、鏈接準確性達100%[39,40]。

基于重癥隊列首次系統解析了重癥感染患者的用藥規律,發現中藥多藥共用、異病同治的復雜規律,其中有10種中藥共用于8種疾病,并刻畫了重癥感染用藥模式,共識別86種中成藥和2 846種用藥方案,其用藥時機時長多變,用藥轉換常見(34.9%)[41,42]。針對重癥多藥聯用、動態變化復雜特征導致中藥療效難評價的問題,團隊融合人工智能和現代因果推斷技術,創建了重癥中藥療效發現與驗證聯合模型(“TIER-tdTTE”模型)[43,44]。基于該模型,對2 846種方案排序并成功遴選出痰熱清注射液是防治耐藥菌的潛在有效中藥;驗證發現痰熱清注射劑可降低11.1%耐碳青霉烯類腸桿菌和9.9%耐碳青霉烯類肺炎克雷伯桿菌感染風險。以上研究實現了重癥中西醫結合復雜環境下中醫藥療效的準確測量,也為該藥臨床指南制訂和新適應證申報提供了重要支撐。

圖4

重癥感染防治的系統臨床循證方法與模式

圖4

重癥感染防治的系統臨床循證方法與模式

3.3 針刺治療膝骨關節炎的療效優化與臨床應用

膝骨關節炎作為常見的慢性關節疾病,隨老齡化發病率上升(50歲以上10%~30%),可嚴重影響患者生活質量甚至導致殘疾。針刺作為中醫藥的重要組成部分,在治療膝骨關節炎方面有獨特優勢,但由于針刺的個體化干預特點,其療效優勢難以準確評價,限制了其在臨床實踐中的廣泛應用。針對該問題,開展了基于“針刺干預方案制定-臨床試驗驗證-臨床證據合成-快速指南制訂”的針刺療效系統循證。

首先,針對針刺個體化干預特點,基于系統文獻復習,提出“點-區”結合的敏化穴位規律探尋方法,建立了融合穴位選擇、留針時間、頻率刺激等關鍵要素的個體化針刺干預方案制定框架。基于上述方法,探尋了膝骨關節炎敏化穴位規律,構建了膝骨關節炎“經穴-敏化區”點區結合的穴位包,包括鶴頂、內膝眼、外膝眼、血海、梁丘等13個經穴和基于膝關節九宮格分區的12個敏化區;進一步結合專家共識,建立了基于敏化穴位的個體化針刺干預方案,形成了針對穴位選擇、留針時間、刺激頻率等的限制性可變針刺干預方案[45,46]。

然后,在建立的個體化干預方法基礎上,針對針刺臨床試驗中假針刺對照設置多樣且存在爭議的問題,定量明確了假針刺的刺入性特殊效應(占針刺效應的18.9%)及其對針刺臨床試驗效應估計的影響,制定了針刺對照選擇路徑[47]。針對針刺臨床試驗多為重復測量的患者報告結局且可能存在針灸師群組效應導致療效分析難的問題,建立了針刺臨床試驗重復測量分析方法[48]。基于上述方法,開展了針刺治療膝骨關節炎的多中心隨機對照試驗,共納入666例患者,證實了針刺可以明顯降低膝骨關節炎患者的WOMAC評分,改善患者預后[49]。

最后,基于國際快速臨床指南制作方法(MAGIC),構建了基于多元證據的中醫藥療效綜合評價與決策轉化模型[50],系統整理了全球已發表的77個臨床研究(9 422例患者),結合團隊開展的臨床試驗獲得的研究證據,制訂了針刺治療膝骨關節炎國際臨床實踐指南,實現了針刺療效評價證據向臨床實踐的快速、有效轉化[51]。

圖5

膝骨關節炎針刺治療的系統臨床循證方法與模式

圖5

膝骨關節炎針刺治療的系統臨床循證方法與模式

4 結語

中醫藥是中華民族的智慧結晶,療效是中醫藥傳承創新和現代化發展的核心命題。面對中醫藥復雜性帶來的“療效脫靶”挑戰,本文提出并構建了“系統循證醫學”的創新思路,形成了針對中醫藥復雜干預的定制化療效研究模式,并初步構建了方法體系。

但同時,由于中醫藥干預的復雜性和多樣性,該創新思路和方法可能未涵蓋中醫藥療效研究面臨的所有情形。作為一個新興方向,現有的系統循證醫學理論方法體系構建與應用需要更多的應用實踐進行檢驗,尤其是針對中醫藥的不同場景、不同需求,對應的療效研究模型可能是不同的,所需要的方法技術體系也是特化的。未來,筆者將針對系統循證醫學的總體方法模式和特異性方法體系進行進一步開發和實踐應用。

最后,需要強調的是,系統循證醫學是以中醫藥療效研究面臨的問題為核心基礎。在應用系統循證醫學的創新思路和方法的過程中,需要首先明確中醫藥療效研究的具體問題、具體場景、具體需求,這些是促進系統循證醫學自身發展與合理應用的關鍵。

聲明 所有作者聲明無任何利益沖突。

1 問題的提出

1.1 療效是中醫藥生存發展的根基,確保有效是中醫藥傳承創新的核心命題

中醫藥是中華民族的瑰寶,國家高度重視中醫藥發展,先后出臺《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016—2030年)》《“十四五”中醫藥發展規劃》《中醫藥振興發展重大工程實施方案》等系列綱領性文件,支持和引導中醫藥振興發展。

療效是中醫藥生存的根基,也是中醫藥傳承創新的根本目標。隨著生物醫藥技術的快速發展,在中西醫并重的背景下,如何確保中醫藥的療效發揮和優勢體現是中醫藥創新及應用全過程的核心命題。例如,以中醫理論和人用經驗為基礎的中藥復方新藥研發,通常需要經過臨床需求發現、組方開發與篩選、制劑開發、療效評價、藥物審評等關鍵步驟[1]。其中,組方開發和藥物制備是復方中藥療效產生的源頭和根基;療效評價和藥物評審是明確復方中藥療效作用特征和優勢的關鍵。獲批上市后,在中西醫結合治療環境中,復方中藥如何與西藥協同發揮自身的療效優勢,是復方中藥應用亟待解決的問題[2]。盡管每個步驟涉及的具體問題和方法技術不同,但“有效”是每個關鍵步驟始終要聚焦的關鍵詞。

1.2 療效脫靶是中醫藥面臨的關鍵挑戰

過去幾十年,隨著生物醫藥技術的快速發展,中醫藥現代化步伐日益加快[3,4]。新興技術在中醫藥傳承創新發展中得到廣泛應用[5,6]。然而,中醫藥療效在研發與實際應用中常出現與預期療效存在較大差異的情況,甚至出現療效作用無法體現的情形[7]。這種現象被稱為“療效脫靶”。

中醫藥療效脫靶通常可分為兩種情況:① 在療效產生過程中(如中藥組方和制備、腧穴處方),基于理論和人用經驗形成的中醫藥干預未發揮預期作用,導致中醫藥干預的“作用力”不足或不當[8]。② 在療效認知過程中(如藥理學評價、臨床評價),對療效的測量不全面、不準確,導致對中醫藥療效特征的認知出現偏差,從而錯誤地估計了中醫藥真實效果[9,10]。這兩種情況的廣泛存在,嚴重影響了中醫藥新技術、新產品的研發和臨床應用。如何突破療效脫靶的難題,實現精準“療效打靶”,是亟待解決的科學問題。

1.3 中醫藥體系的高度復雜性是影響療效脫靶的重要原因

中醫藥以整體觀和辨證論治為核心,從宏觀、系統、整體、動態角度認知健康與疾病的發生發展規律,構建了獨特的復雜生命認知體系[11,12]。中醫藥療效的發揮得益于中醫理論的獨特性、中藥物質組成的多樣性。但同時,這些特征致使中醫藥體系自身呈現高度復雜性,進而導致對療效產生(如中藥組方)、療效測量(如藥效評價)、療效協同(如中西藥聯用)等關鍵過程的主觀認知和主動控制變得十分復雜且困難,導致療效脫靶,極大影響中醫藥的研發應用。

中醫藥的復雜性主要體現在3個方面:第一,中醫理論體系和診療模式的復雜性。中醫藥強調天人相應、辨證論治和取象比類,具有整體觀、動態觀和個性化的特點,并以陰陽五行、藏象經絡等學說指導臨床實踐[13-15]。其理論為復雜的哲學思維過程,具有模糊性、抽象性,給療效的呈現帶來挑戰[16]。診療模式上,注重藥物“四氣五味”“七情合和”“君臣佐使”配伍,通過調整藥物組成、劑量和配比,直接影響組方療效發揮[17,18]。

第二,中藥物質的復雜性。中藥復方通常含有大量藥效物質,成分結構復雜多樣[19],部分藥效成分甚至難以準確表征[20]。中藥物質的多樣性形成了藥效作用多途徑、多靶點、整合動態調節的特點,導致其作用過程和網絡復雜[21,22],并且中藥物質具有效應特異性,在不同病理生理條件下的作用物質存在差異[23,24]。這為中醫藥療效產生和療效認知都帶來了巨大挑戰。

第三,中醫藥干預研發模式的獨特性。中醫藥干預的研發模式與現代醫藥存在本質差異[25],后者通常是基于發病機制探索、靶點發現、藥物研發、藥效評價的微觀到宏觀、精準化、定量化的過程[26,27]。而中醫藥干預的研發通常基于中醫理論、人用經驗,形成新的干預(如復方中藥制劑),再進行療效研究與臨床應用,通常是宏觀到微觀、整體化、定性到定量的研發模式[28-30]。研發路徑的獨特性,加之中醫理論和中藥物質的復雜性,使得中醫藥干預的療效產生和認知更加復雜。

2 系統循證醫學:推動中醫藥復雜干預療效研究的新方向

2.1 推動中醫藥復雜干預療效打靶的創新思路

中醫藥的高度復雜性為中醫藥療效呈現(包括療效的產生與測量)帶來了極大挑戰。要實現中醫藥療效精準打靶,也就是從源頭的療效產生到后續的療效測量,需要系統考慮中醫理論的獨特性,中醫藥干預(如針灸、中藥)的復雜性,以及中醫藥干預開發應用模式的特殊性。

總體而言,中醫藥療效產生與療效測量的過程,是在中醫理論體系指導下,通過反復臨床實踐,逐漸累積經驗,再總結提煉升華的過程。其科學特征基于中醫藥系統論、整體觀思想,從宏觀(也就是患者整體)的角度,運用中醫技法和中藥復方等手段形成有效干預,產生對患者的治療效果。在整個過程中,會對中醫藥干預(如腧穴處方、中藥處方)在不同患者中形成反復的應用、觀察,并進一步總結,尋找和發現規律,從而升華形成經驗。中醫藥干預的形成過程本質上是對中醫藥療效的發現、比較、遴選和明確的系統化過程。要提升中醫藥干預在開發和應用過程中的療效呈現,關鍵是要在中醫藥療效形成和療效測量的整個過程實現最優化。

循證醫學是中醫藥學的基礎學科,其核心思想是采用不同的研究方法手段(如真實世界研究、大型隊列研究、臨床試驗、系統評價、動物體內體外藥效評價等),對產生的臨床或非臨床療效數據進行無偏化、系統化總結,從而實現對中醫藥有效干預的發現、比較、遴選和明確。因此,中醫藥療效產生和療效測量認知過程與循證醫學的思想具有高度的內在一致性。

隨著第四次工業革命的到來,大數據、人工智能、信息與生物學技術的快速發展,及其與循證醫學的結合,極大推動了療效研究與評價能力的提升,可系統支撐中醫藥療效研究創新,實現療效精準打靶。一方面,針對復雜干預體系的特征刻畫、療效精準發現與評價能力日益增強,從整體性療效的測量,到優勢人群、優勢時機、優勢時長、優勢組合的精準識別日益增強,為中醫藥復雜干預的療效產生到療效測量提供了完整的“工具包”。另一方面,基于中醫藥療效特征的精準刻畫,充分利用信息和生物醫藥技術,從微觀層面解析療效作用的原理,也為中醫藥的療效研究提供“解釋性”證據。

2.2 系統循證醫學的提出—實現中醫藥療效打靶的創新模式

在國家杰出青年科學基金的資助下(編號:82225049),筆者團隊基于前期工作基礎,經過專家研討、反復論證,提出了面向中醫藥復雜干預療效打靶的創新思路—系統循證醫學(systems evidence-based medicine,sysEBM)。

系統循證醫學的核心思想是:針對中醫藥理論和干預的復雜性,及其以系統觀、整體論、人用經驗為基礎的研發模式,基于循證醫學的學術思想和方法手段,融合大數據、人工智能、生物醫學信息、生物醫藥技術,系統發現、遴選、比較和明確中醫藥復雜干預的療效,并針對療效靶標系統解釋中醫藥作用網絡和機理,從臨床和基礎、宏觀和微觀、整體和局部等多個角度,系統化提升中醫藥復雜干預的療效產生和測量能力,實現中醫藥療效精準打靶。

系統循證醫學的關鍵方法特征是:首先,基于分步漸進思想,通過臨床和非臨床的療效研究手段,從早期精準識別中醫藥的療效靶標(population, intervention, outcome, timing,PIOT)、發現療效作用特征,到后期的療效準確驗證,形成系統化療效證據鏈(“系統療效循證”)。進一步,利用藥學、藥理學、信息學、生物技術從多個維度闡釋中醫藥的作用網絡和機理,從而為靶標療效提供“微觀”機理證據(“系統機理循證”)。在整個方法體系當中,系統療效循證是主干,也是整個系統循證醫學的核心;系統機理循證以靶標療效為導向,為表觀療效提供解釋性證據。

例如,筆者團隊針對上市中藥二次研發,前期系統建立融合“真實世界-臨床試驗-證據合成-快速推薦”的中醫藥療效系統臨床循證方法(6R模型,圖1),通過療效信號發現、療效標靶精準構建、療效作用確認、療效快速應用4個關鍵步驟,為中醫藥從最初的療效特征探索、精準治療定位,到嚴格的療效確認與臨床轉化提供了接續性的方法技術支撐。具體而言,通過結合人工智能技術和因果推斷方法,挖掘真實世界數據中蘊藏的大量中醫藥診療數據,發現療效作用特征、優勢人群,分解診療模式,實現精準定位,明確對哪些人群有效、怎么用更有效的問題。然后,利用或創新試驗技術,對中藥在實踐環節中的療效進行確證。基于多元證據,開展綜合分析和評價,實現向臨床和監管決策的轉化。

圖1

中醫藥療效系統循證6R研究模式

圖1

中醫藥療效系統循證6R研究模式

RCDoS:基于常規收集數據的觀察性研究;REGoS:基于登記數據的觀察性研究;pRCT:解釋性隨機對照試驗;eRCT:實效性隨機對照試驗;RES:快速證據合成;RapTran:快速轉化。

在療效作用解析方面,通過整合多組學等高通量測序技術獲取的患者分子生物學信息,從系統生物學角度探索目標臨床療效優勢人群的遺傳和分子特征,為提出的中藥優勢人群和最佳診療模式提供依據。依托實驗藥理學、生物信息學、藥物分析學、分子生物學、結構生物學、合成藥物化學等方法和技術構建動物模型復現/發現中藥療效、發掘針對特定臨床適應證的療效靶標/生物信號、辨析響應特定療效靶標/生物信號的藥效物質、解析特征藥效物質的體內演變過程、描繪響應特定療效靶標的關鍵信號傳導通路、探索特征藥效物質在關鍵信號通路上的直接作用靶點等,為靶標療效提供佐證。

總之,系統循證醫學為中醫藥復雜干預療效研究提供了新思路和新方法。在理論層面,強調需建立與中醫藥特征相適應的療效研究方法,從宏觀到微觀、從果到因、定性化、“臨床-基礎-臨床”螺旋式的評價體系,基于實踐結果開展后效性評估和干預調整,形成動態閉環。在方法層面,系統循證醫學強調多學科技術交叉,構建面向中醫藥復雜干預的證據產生、證據評價、證據整合、證據實踐、證據優化的完整證據鏈。

2.3 系統循證醫學在中醫藥復雜干預開發應用全生命周期中的作用

系統循證醫學可用于中醫藥開發和臨床應用的全生命周期,覆蓋療效產生(如穴位處方開發與建立、中藥組方開發與制備)到療效測量與應用(如中藥新藥上市前評價、上市后再評價、中西醫結合治療)兩大板塊,使中醫藥干預發揮最佳療效,并系統和精準測量對應的療效優勢,實現中醫藥復雜干預的療效精準打靶(圖2)。

圖2

系統循證醫學實現中醫藥療效精準打靶—以復方中藥研發應用為例

圖2

系統循證醫學實現中醫藥療效精準打靶—以復方中藥研發應用為例

療效產生是中醫藥新技術和新制劑開發及臨床應用的核心和起點,也是中醫藥發揮最大潛在療效的“天花板”。例如,在復方中藥開發中,組方開發和藥物制備是一個復雜過程,中藥組方可有無窮多種組合、藥物制備方式也有諸多選擇,然而這兩個環節幾乎決定了中藥新藥的最大作用潛力。如何通過科學設計和系統優化,充分發揮復方中藥的潛力,在這種復雜組合的情況之下難以脫離高質量證據的支持而實現優化。系統循證醫學的思路和方法通過系統地發現、遴選、比較和明確中醫藥復雜干預的療效,能夠為創新中藥組方優化和工藝改進指明方向,為確保中醫藥療效發揮提供關鍵支撐。

療效測量是系統、客觀認識中醫藥復雜干預療效特征與優勢的關鍵。再如,在復方中藥新藥開發應用中,涉及中藥上市前評價(包括臨床前和臨床評價)、上市后再評價、中西藥聯用三個對療效的系統認知階段。上市前評價階段通常需要明確復方中藥發揮作用的潛在優勢人群和最佳診療模式,包括優勢人群、優勢時機、最佳時長、最佳劑量等;上市后再評價需要在實際臨床診療環境下,針對更廣泛且復雜的人群,明確復方中藥的實際療效和療效異質性;臨床應用通常在中西醫結合、中西醫藥聯用的復雜場景下,明確最佳的中西藥組合干預方式。系統循證醫學通過開發和有效利用新技術和新方法,可有效解決在每一個階段遇到的關鍵問題。

3 系統循證醫學用于中醫藥復雜干預的探索與實踐

過去幾年,筆者團隊構建了系統循證醫學的相關理論方法和關鍵技術,開展了有益嘗試,形成了初步應用。

3.1 用于產后大出血防治的中藥療效確認與闡釋

中醫藥在孕產婦中的使用歷史悠久,但其療效證據缺乏,極大阻礙了中醫藥在孕產婦人群的價值顯現和廣泛應用。例如,益母草用于產后疾病防治,尤其是產后大出血、產后復舊等方面廣泛使用,但其作用未得到充分明確,影響了臨床應用和認可。主要原因在于:傳統臨床試驗作為療效評價的主要方法,極少納入孕產婦人群,也難以充分體現當前孕產婦重大疾病的中西醫結合診療模式。團隊針對該難題,率先建立了孕產婦中西醫結合防治系統循證研究模式,形成了“建基石-證療效-明優勢”的一體化研究證據。

團隊創建基于多源真實世界數據的隊列構建模式;采用深度對比學習技術,建立了“病-證”量化算法和母子兩代近、遠期復雜臨床結局識別模型;開發了基于Transformer的多粒度的疾病診斷和藥品醫囑標化關鍵技術;創新孕產婦通用數據模型,搭建了基于人工智能技術的孕產婦專病數據庫標準化系統,在很大程度上解決了基于真實世界數據開展孕產婦中醫藥療效評估的測量偏倚問題。由此,團隊建立了覆蓋孕產婦及子代全生命周期的中西醫結合REPRESENT隊列和DEEP隊列,累計納入孕產婦234萬孕次,隨訪13年,目前結構化了5.37億次中西藥處方,含847種中成藥,655種中草藥,2 096種化學藥,163種生物制劑[28,29]。

基于建立的孕產婦隊列,揭示了中國孕產婦中藥的處方規律,明確了中藥暴露的關鍵時間窗,解析了19 158種中、西藥聯用模式,評估了中藥孕期使用的逐年增長趨勢。針對中西醫結合環境下,孕產婦中西藥聯用普遍,中醫藥治療效應難分解、臨床價值難明確的現狀,團隊建立了基于“聯用模式分解-因果對照設置-反事實模型估計”的中藥療效評價因果推斷方法(3C模型),基于真實世界數據模擬隨機對照試驗,全程控制偏倚和混雜,成功分解出中藥療效和潛在的中西藥優勢組合。采用西南區域轉診中心5萬多例孕產婦醫院電子病歷數據,針對產后大出血防治,明確了在國際一線治療藥物縮宮素使用的基礎上聯用益母草,顯著降低了孕產婦首位死因-產后出血和嚴重產后出血的風險[30,31]。通過采集臨床產婦樣本,結合多組學等高通量測序技術明確炎癥過度激活是導致產后出血的關鍵誘因,基于動物和細胞實驗通過網絡藥理學聯合轉錄組學證實益母草通過調控MEK/ERK信號通路上調宮縮相關蛋白COX-2、Cx43和OXTR的表達,恢復縮宮素信號通路的傳導,進一步使用人類蛋白組芯片聯合pull down進行體外和體內益母草靶點篩選,并通過分子對接,分子動力學模擬和SPR進行靶點驗證,闡明了益母草對縮宮素的協同增效機制,系統構建了中藥療效“臨床-基礎”融合的互洽證據鏈。

構建了孕產婦個體化治療效應評估策略,開發了融合高維個體化表型特征的產后出血風險分層模型,建立了孕產婦用藥前個體化風險評估的設計、分析和適用性評價流程,進一步明確了產前縮宮素長時間暴露、順轉剖、輔助生殖人群是益母草的優勢獲益人群[32-34]。

圖3

孕產婦中西醫結合防治的系統循證方法與模式

圖3

孕產婦中西醫結合防治的系統循證方法與模式

3.2 用于重癥多重耐藥感染的中藥發現

多重耐藥菌感染是重癥感染防治的重大疾病負擔,存在高發生(20%~40%)、高死亡(20%~50%)的特點,目前尚無有效的特異性西藥治療,多重耐藥菌感染防治面臨巨大挑戰。中西醫結合是防治多重耐藥菌感染的重要手段,但由于重癥中西醫聯用復雜(聯用方案可達數千種)、用藥模式多變(不同患者用藥、時機、時長迥異),中藥防治多重耐藥菌療效難明確。團隊基于系統循證醫學模式,系統構建了基于真實世界數據的重癥中醫藥療效評價四步法,明確了“針對多重耐藥菌哪種中藥有效、對什么菌有效”的關鍵問題,實現了重癥中醫藥療效精準打靶。

團隊提出重癥真實世界大隊列構建方法框架[35,36],并建立了療效評價數據“評估→采集→鏈接→標化→質量評價”的隊列構建流程;針對重癥時序變化信息難處理的問題,融合BERT、Transformer等算法,開發了重癥用藥時序數據融合技術;建立了針對重癥復雜變量識別算法的開發、驗證與評價技術(DEVELOP),解決了重癥變量難識別、難標化的問題[37,38]。應用上述方法,集成多中心真實世界數據,搭建了重癥中西醫結合隊列:涵蓋12萬余重癥患者、2 000余變量,包括983種西藥、136種中成藥、370種中藥。該隊列數據質量高(重要變量完整性99.7%、準確性96.0%,數據提取、鏈接準確性達100%[39,40]。

基于重癥隊列首次系統解析了重癥感染患者的用藥規律,發現中藥多藥共用、異病同治的復雜規律,其中有10種中藥共用于8種疾病,并刻畫了重癥感染用藥模式,共識別86種中成藥和2 846種用藥方案,其用藥時機時長多變,用藥轉換常見(34.9%)[41,42]。針對重癥多藥聯用、動態變化復雜特征導致中藥療效難評價的問題,團隊融合人工智能和現代因果推斷技術,創建了重癥中藥療效發現與驗證聯合模型(“TIER-tdTTE”模型)[43,44]。基于該模型,對2 846種方案排序并成功遴選出痰熱清注射液是防治耐藥菌的潛在有效中藥;驗證發現痰熱清注射劑可降低11.1%耐碳青霉烯類腸桿菌和9.9%耐碳青霉烯類肺炎克雷伯桿菌感染風險。以上研究實現了重癥中西醫結合復雜環境下中醫藥療效的準確測量,也為該藥臨床指南制訂和新適應證申報提供了重要支撐。

圖4

重癥感染防治的系統臨床循證方法與模式

圖4

重癥感染防治的系統臨床循證方法與模式

3.3 針刺治療膝骨關節炎的療效優化與臨床應用

膝骨關節炎作為常見的慢性關節疾病,隨老齡化發病率上升(50歲以上10%~30%),可嚴重影響患者生活質量甚至導致殘疾。針刺作為中醫藥的重要組成部分,在治療膝骨關節炎方面有獨特優勢,但由于針刺的個體化干預特點,其療效優勢難以準確評價,限制了其在臨床實踐中的廣泛應用。針對該問題,開展了基于“針刺干預方案制定-臨床試驗驗證-臨床證據合成-快速指南制訂”的針刺療效系統循證。

首先,針對針刺個體化干預特點,基于系統文獻復習,提出“點-區”結合的敏化穴位規律探尋方法,建立了融合穴位選擇、留針時間、頻率刺激等關鍵要素的個體化針刺干預方案制定框架。基于上述方法,探尋了膝骨關節炎敏化穴位規律,構建了膝骨關節炎“經穴-敏化區”點區結合的穴位包,包括鶴頂、內膝眼、外膝眼、血海、梁丘等13個經穴和基于膝關節九宮格分區的12個敏化區;進一步結合專家共識,建立了基于敏化穴位的個體化針刺干預方案,形成了針對穴位選擇、留針時間、刺激頻率等的限制性可變針刺干預方案[45,46]。

然后,在建立的個體化干預方法基礎上,針對針刺臨床試驗中假針刺對照設置多樣且存在爭議的問題,定量明確了假針刺的刺入性特殊效應(占針刺效應的18.9%)及其對針刺臨床試驗效應估計的影響,制定了針刺對照選擇路徑[47]。針對針刺臨床試驗多為重復測量的患者報告結局且可能存在針灸師群組效應導致療效分析難的問題,建立了針刺臨床試驗重復測量分析方法[48]。基于上述方法,開展了針刺治療膝骨關節炎的多中心隨機對照試驗,共納入666例患者,證實了針刺可以明顯降低膝骨關節炎患者的WOMAC評分,改善患者預后[49]。

最后,基于國際快速臨床指南制作方法(MAGIC),構建了基于多元證據的中醫藥療效綜合評價與決策轉化模型[50],系統整理了全球已發表的77個臨床研究(9 422例患者),結合團隊開展的臨床試驗獲得的研究證據,制訂了針刺治療膝骨關節炎國際臨床實踐指南,實現了針刺療效評價證據向臨床實踐的快速、有效轉化[51]。

圖5

膝骨關節炎針刺治療的系統臨床循證方法與模式

圖5

膝骨關節炎針刺治療的系統臨床循證方法與模式

4 結語

中醫藥是中華民族的智慧結晶,療效是中醫藥傳承創新和現代化發展的核心命題。面對中醫藥復雜性帶來的“療效脫靶”挑戰,本文提出并構建了“系統循證醫學”的創新思路,形成了針對中醫藥復雜干預的定制化療效研究模式,并初步構建了方法體系。

但同時,由于中醫藥干預的復雜性和多樣性,該創新思路和方法可能未涵蓋中醫藥療效研究面臨的所有情形。作為一個新興方向,現有的系統循證醫學理論方法體系構建與應用需要更多的應用實踐進行檢驗,尤其是針對中醫藥的不同場景、不同需求,對應的療效研究模型可能是不同的,所需要的方法技術體系也是特化的。未來,筆者將針對系統循證醫學的總體方法模式和特異性方法體系進行進一步開發和實踐應用。

最后,需要強調的是,系統循證醫學是以中醫藥療效研究面臨的問題為核心基礎。在應用系統循證醫學的創新思路和方法的過程中,需要首先明確中醫藥療效研究的具體問題、具體場景、具體需求,這些是促進系統循證醫學自身發展與合理應用的關鍵。

聲明 所有作者聲明無任何利益沖突。