引用本文: 韓燁楠, 毓青, 任夢若, 龐杰, 楊衛東, 陳英, 呂慧, 姚曉娟, 陳旨娟. 孕前癲癇控制情況對孕期癲癇發作以及母嬰結局的預測分析. 癲癇雜志, 2021, 7(1): 12-20. doi: 10.7507/2096-0247.20210002 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癲癇是神經科一種常見的慢性疾病,女性因其在生育中不可替代的角色,在癲癇患者中處于特殊地位。在妊娠期間,女性內環境的變化,可以改變疾病的自然過程,影響抗癲癇藥物(AEDs)的藥代動力學。因此,妊娠期癲癇的管理更加復雜,必須在癲癇發作對母嬰的不良影響與 AEDs 的不良反應之間進行權衡。對于尚未完全停用 AEDs 的女性癲癇患者 (Women with epilepsy, WWE),癲癇發作的控制情況以及妊娠時機的選擇,對于母嬰結局的影響顯得尤為重要。由此,我們進行如下研究。

1 資料與方法

1.1 研究對象

1.1.1 資料來源

納入 2016 年 8 月—2020 年 1 月期間就診于天津醫科大學總醫院癲癇門診,接受產前用藥指導且長期隨訪的 WWE,共納入 46 例,共計 48 次妊娠。

1.1.2 納入標準

① 已在妊娠前確診的 WWE,診斷符合國際抗癲癇聯盟(ILAE)2017 年的癲癇診斷標準[1];② 合并妊娠且定期參加產檢;③ 患者及家屬知情同意,自愿參與信息收集并接受隨訪。

1.1.3 排除標準

① 妊娠后確診癲癇的患者;② 未遵醫囑按時足量服藥的患者;③ 妊娠前患有高血壓、糖尿病、貧血或其他嚴重內科疾病者;④ 妊娠期間服用除 AEDs 外其他可能影響妊娠結局的藥物;⑤ 有明確智力障礙、活動性精神疾病者;⑥ 計劃終止妊娠者;⑦ 有妊娠期飲酒及吸煙史。

1.2 方法

1.2.1 資料收集

① 孕產婦一般情況,包括居住地、受教育年限等;② 癲癇臨床資料,包括癲癇病程、發作形式、孕前及孕期癲癇發作情況(記錄患者孕前 6 個月或 1 年癲癇發作的總次數,計算出孕前月平均癲癇發作次數,以此作為基線評價患者孕期癲癇頻率的變化,將妊娠期月平均發作次數與基線進行比較,增加或減少達到 50% 定義為發作頻率增加或減少,否則定義為發作頻率無變化,孕期無發作指整個妊娠期內不存在任何形式的癲癇發作);③ AEDs 使用情況,包括藥程、數量、種類及劑量,妊娠期間更換藥物者以妊娠早期(妊娠前 3 個月)用藥為準;④ 孕期前后葉酸服用時間及使用劑量;⑤ 妊娠相關資料,包括妊娠年齡、孕次、分娩日期、妊娠周期、分娩方式、子代喂養方式;⑥ 妊娠期并發癥情況,包括妊娠期高血壓(Pregnancy-induced hypertension,PIH)、妊娠期糖尿病(Gestational diabetes mellitus,GDM)、妊娠期貧血、胎膜早破等;⑦ 妊娠結局,包括早產、低出生體重兒、胎兒宮內窘迫、新生兒畸形等,妊娠結局隨訪至產后至少 3 個月。

1.2.2 試驗分組

描述納入研究的 WWE 的基本特征,分析妊娠期癲癇發作的危險因素,將研究對象根據患者孕前 6 個月有無任何形式的癲癇發作進行分組,分為孕前 6 個月無發作組和孕前 6 個月有發作組;根據患者孕前最長無發作時間進行分組,將研究對象分為孕前≥6 個月無發作組和孕前≥1 年無發作組。進行數據分析前先將各組間一般情況進行對比,排除因患者一般情況分布差異而對結果產生的影響,再分別比較分析兩組在妊娠期的癲癇發作情況、妊娠期并發癥以及妊娠結局的差異。

1.3 統計學方法

應用 SPSS26.0 統計軟件進行數據統計分析。計量資料用(均數±標準差)表示,計數資料以率或構成比來表示。計量資料不同組之間采用t 檢驗比較,計數資料不同組間采用 χ2 檢驗進行比較,當總樣本量n≥40 且所有理論頻數 T≥5 時采用 Pearson χ2 檢驗結果,當總樣本量n≥40 且存在理論頻數 1≤T<5 時采用連續型校正 χ2 檢驗結果,當總樣本量n<40 或存在 T<1 時采用 Fisher 確切概率法檢驗結果。危險因素分析采用非條件 Logistic 回歸。P 值<0.05 為差異具有統計學意義,P 值<0.01 為差異具有顯著的統計學意義。

2 結果

2.1 患者基本特征

48 次妊娠的基本特征見表 1。48 次妊娠中有 1 例新生兒出現心臟畸形,無死胎,無自然流產。

2.2 妊娠期癲癇發作的預測因素分析

將可能影響孕期癲癇發作的因素進行χ2 分析,結果顯示癲癇發作類型、有無全面強直-陣攣發作 (GTCS) 以及孕前 6 個月及孕前 1 年的癲癇控制情況是影響孕期癲癇發作的重要因素(P<0.05)(表 2)。將癲癇發作類型、有無 GTCS 以及孕前 6 個月癲癇控制情況作為孕期癲癇發作的可能危險因素進行 logistic 回歸分析(表 3),結果提示孕前 6 個月存在癲癇發作與孕期癲癇發作顯著相關(P<0.01)。

)

Table2.

Analyze the factors of seizures during pregnancy(

)

Table2.

Analyze the factors of seizures during pregnancy( )

)

2.3 妊娠期癲癇發作對于母嬰結局的影響

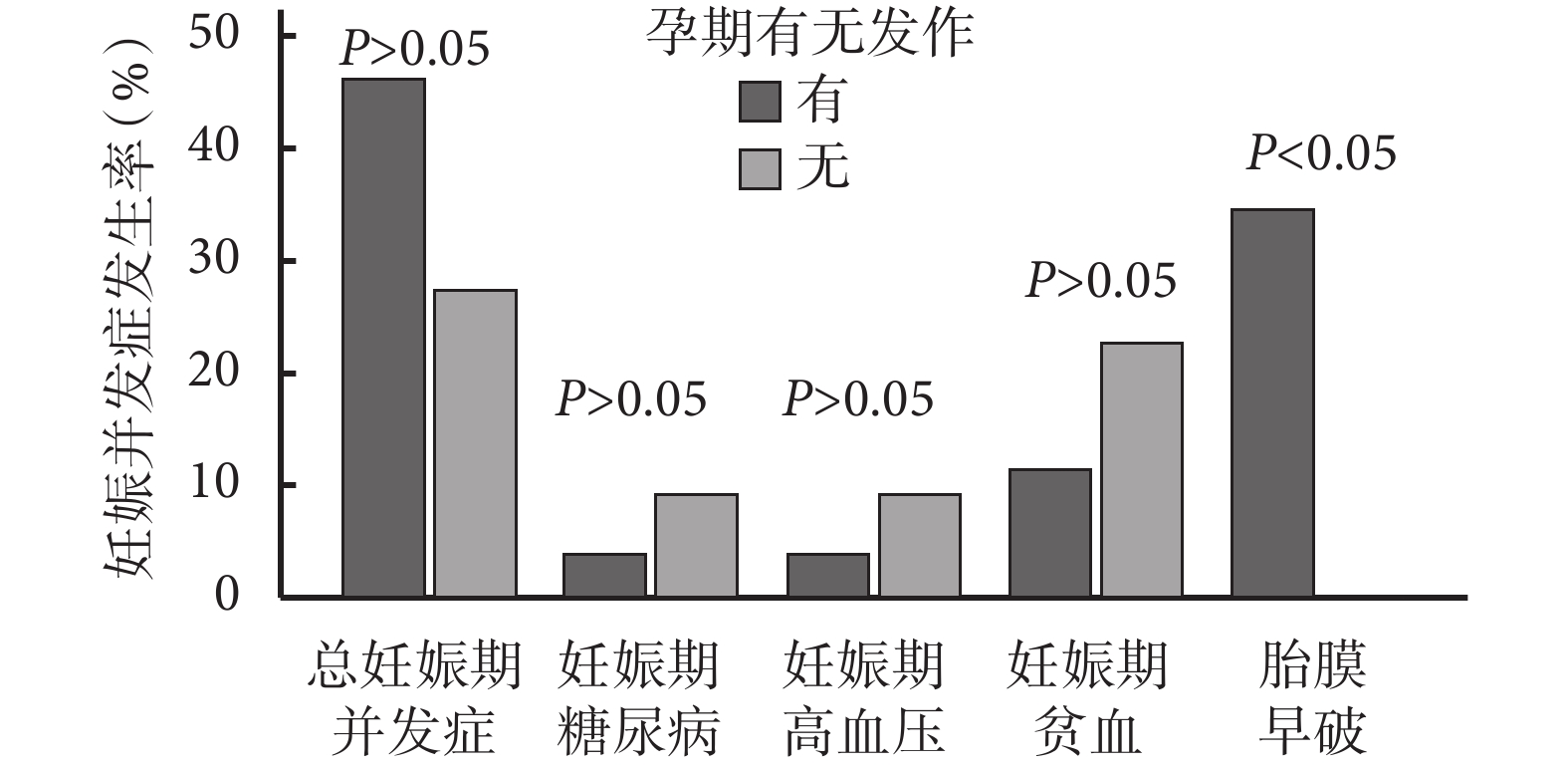

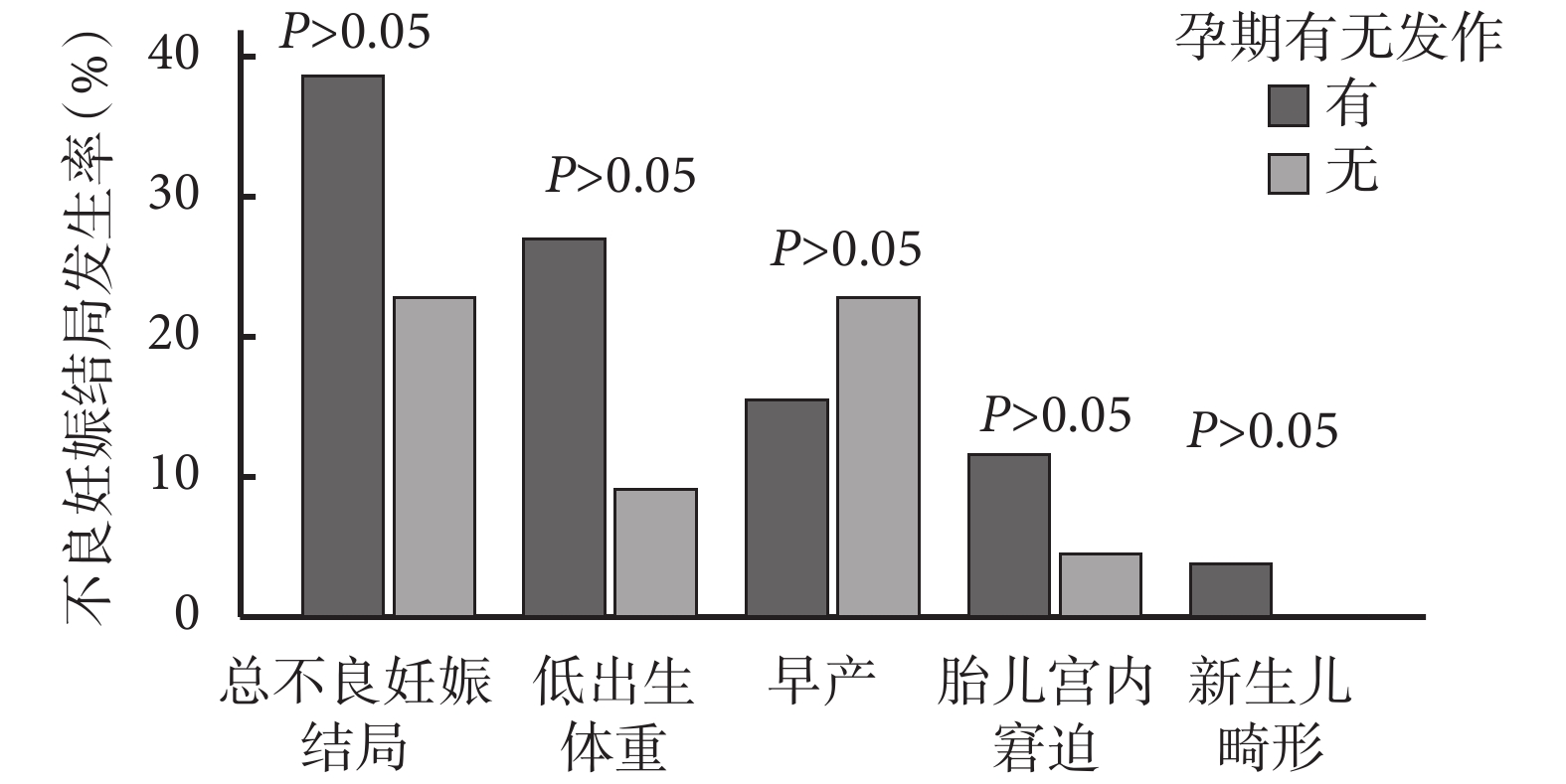

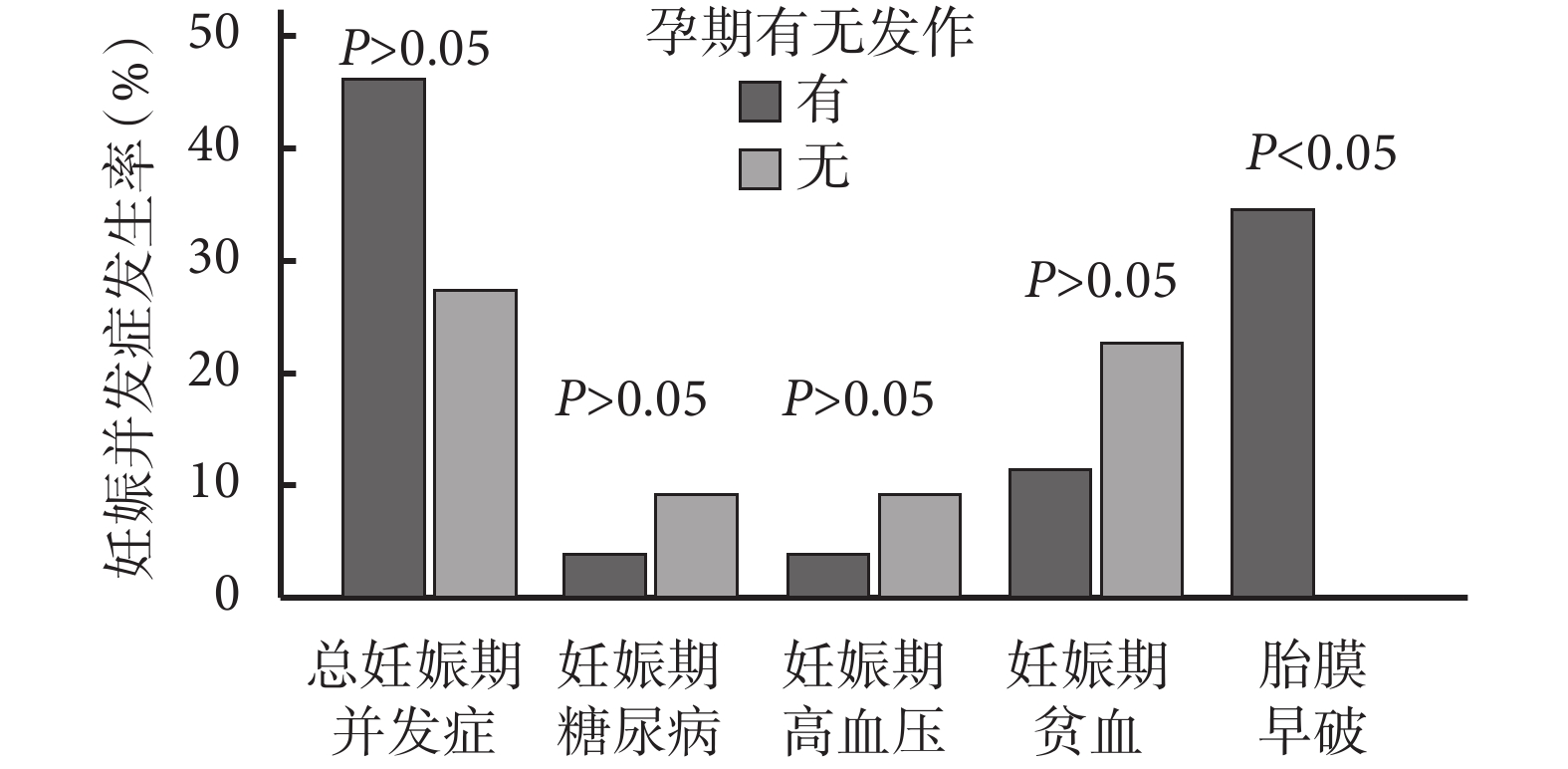

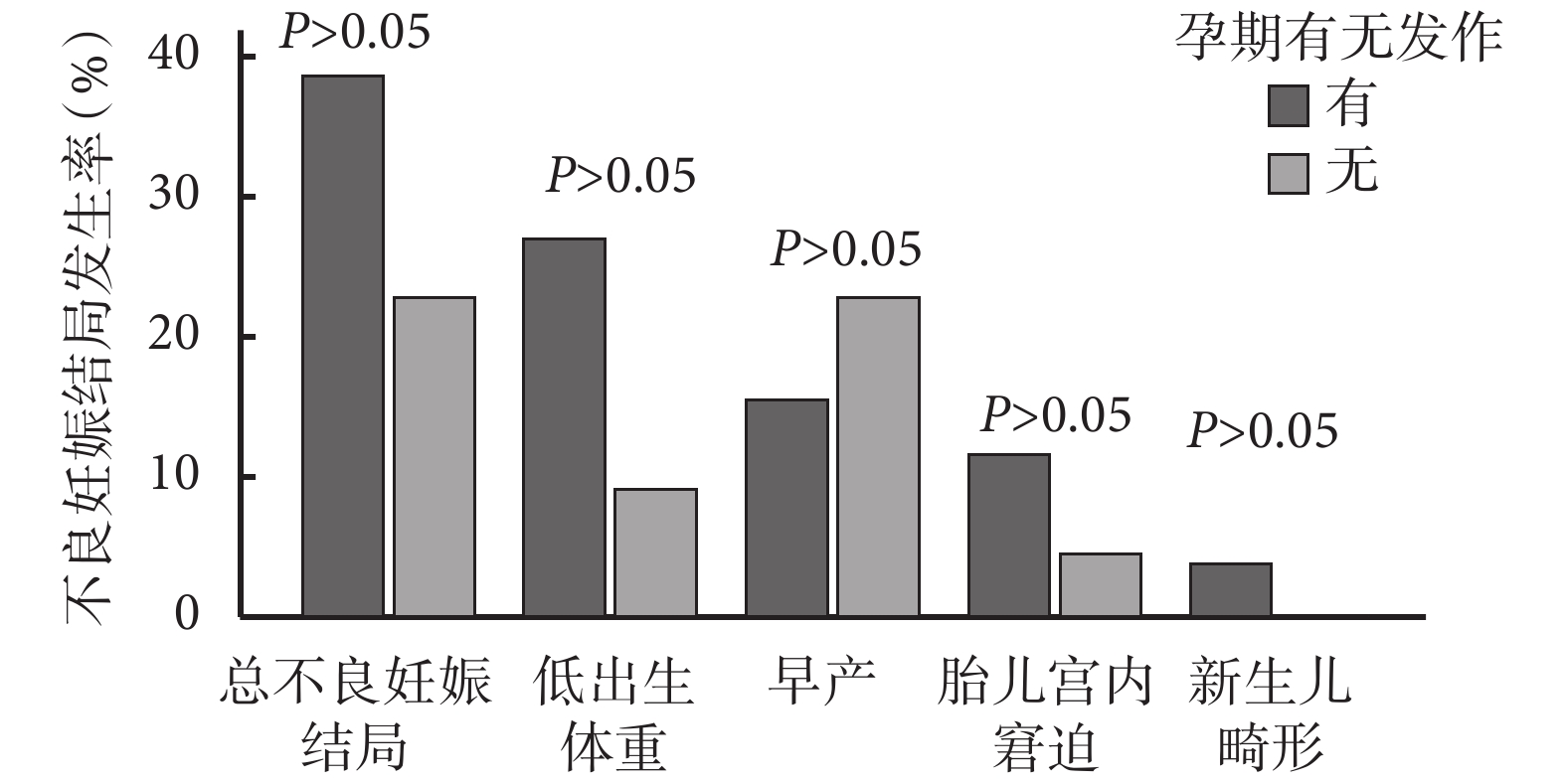

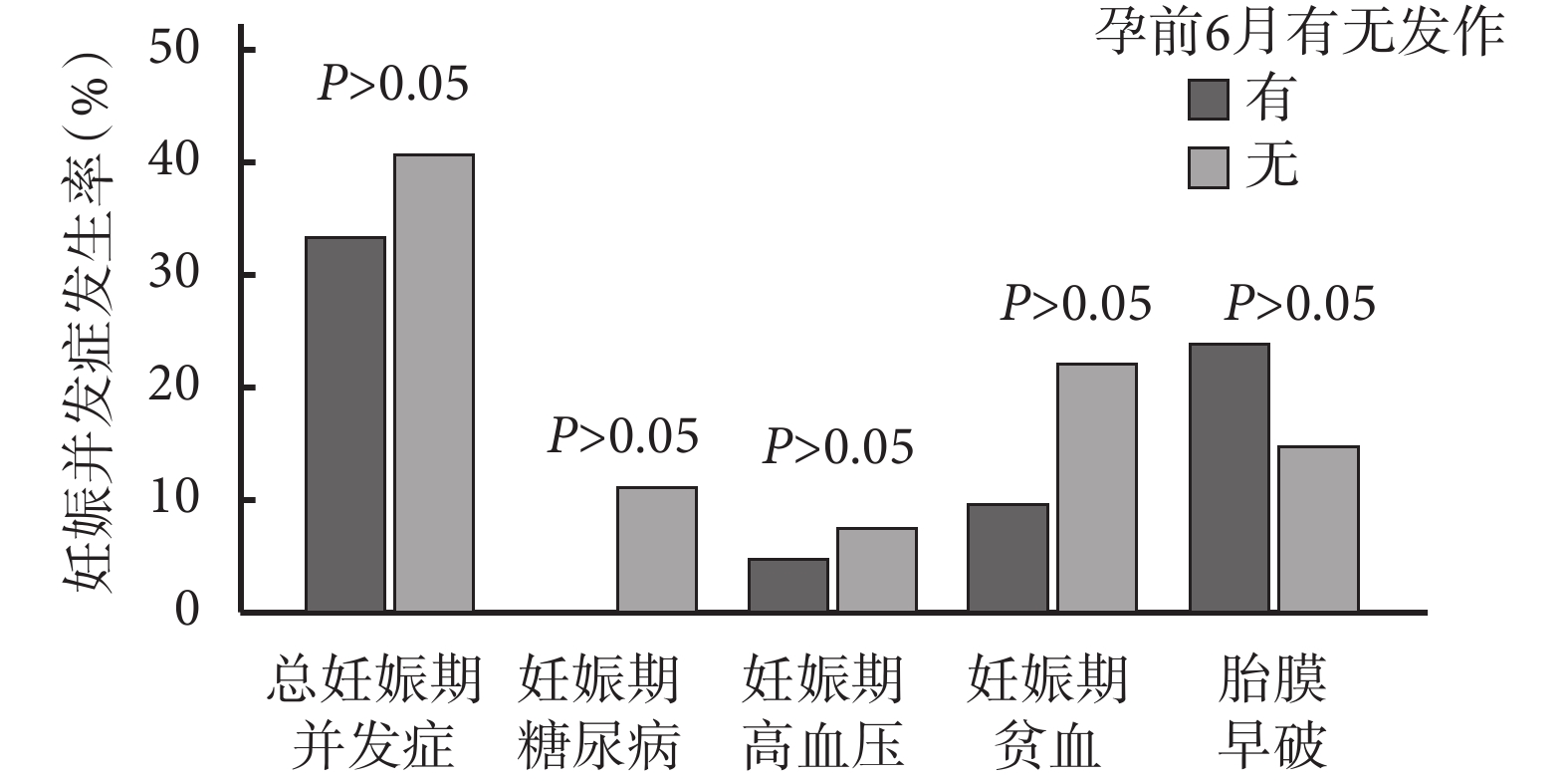

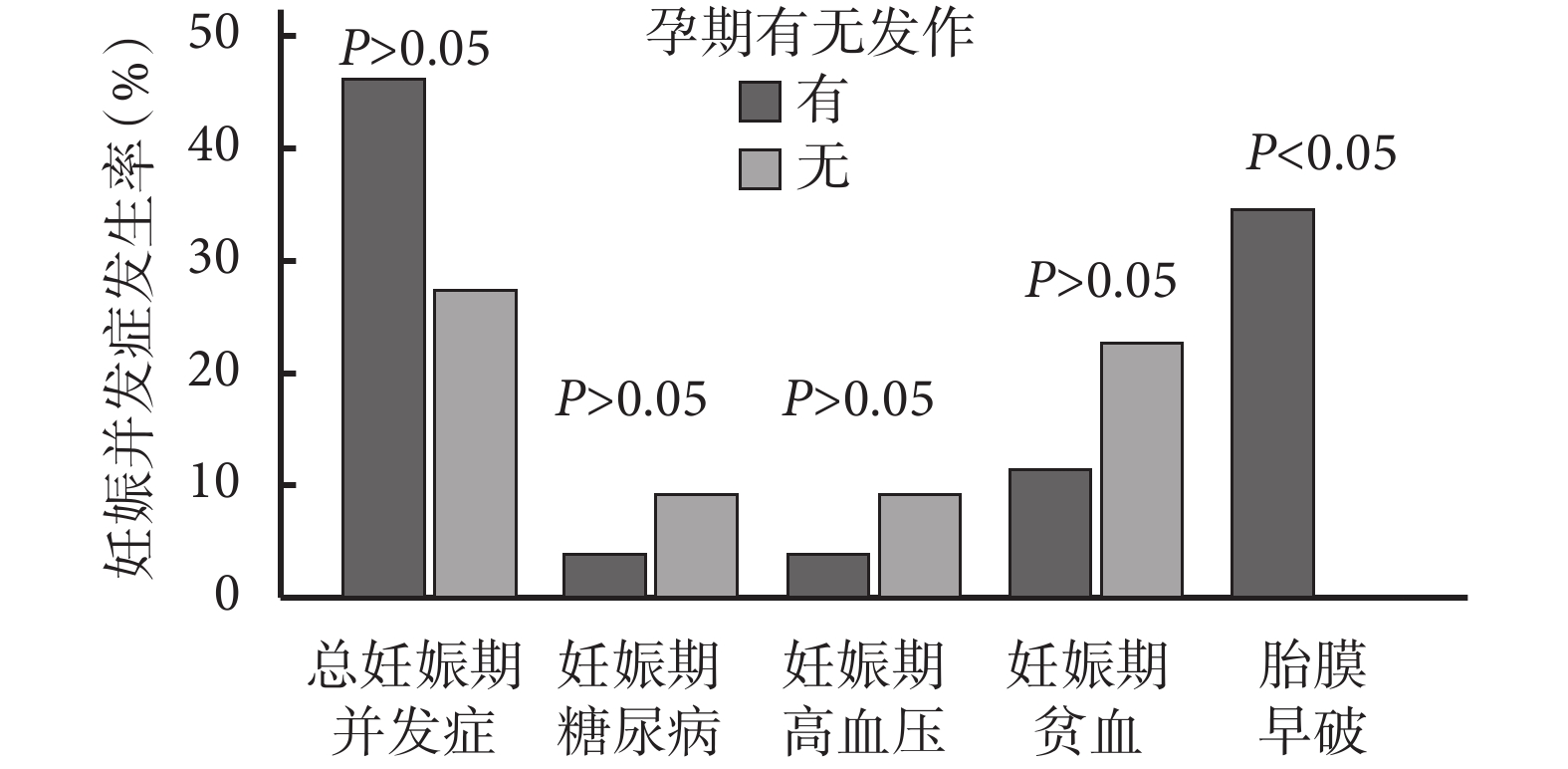

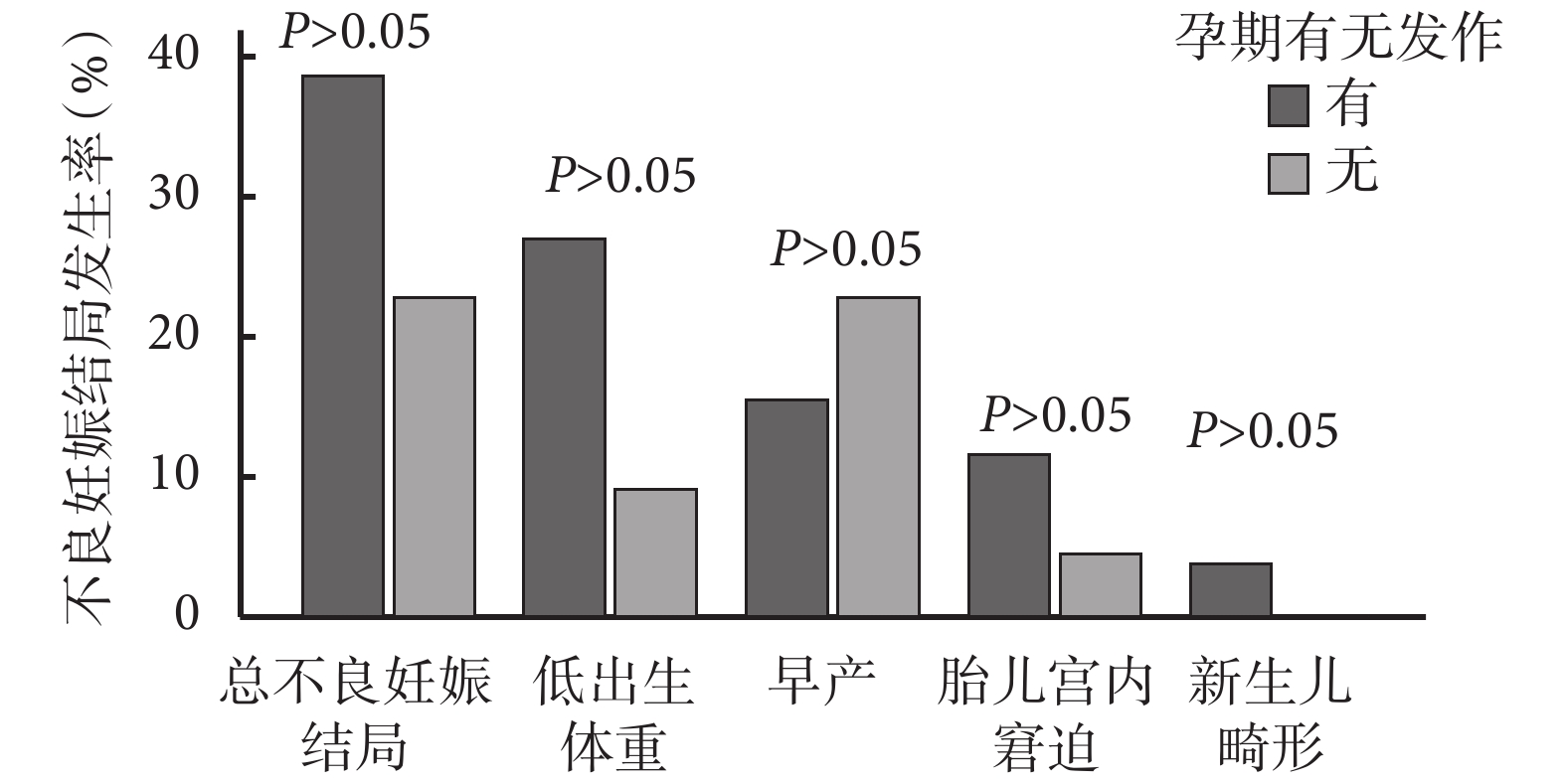

圖 1、圖 2 顯示與妊娠期無發作的 WWE 相比,有發作組總體妊娠期并發癥及不良妊娠結局的比例無統計學差異(P>0.05),出現胎膜早破的風險明顯升高,差異具有統計學意義(P<0.01),GDM、PIH、妊娠期貧血發生率均無顯著差異(P>0.05)。孕期有癲癇發作的 WWE 子代平均出生體重略低,低出生體重、胎兒宮內窘迫發生率較高,但差異均無統計學意義(P>0.05)。以上研究對象中有部分患者同時存在 2~3 個妊娠期并發癥或不良妊娠結局。

圖1

孕期有無癲癇發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure1.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in patients with or without seizures

圖1

孕期有無癲癇發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure1.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in patients with or without seizures

圖2

孕期有無癲癇發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure2.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures during pregnancy

圖2

孕期有無癲癇發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure2.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures during pregnancy

2.4 孕前 6 個月癲癇控制情況對妊娠期癲癇發作以及母嬰結局的預測分析

48 次妊娠的基本情況如表 4 所示,兩組患者在癲癇類型以及有無 GTCS 上具有統計學差異(P<0.05)。

)

Table4.

Comparison of basic characteristics between seizure group and non seizure group at 6 months before pregnancy(

)

Table4.

Comparison of basic characteristics between seizure group and non seizure group at 6 months before pregnancy( )

)

將兩組患者妊娠期癲癇發作情況的比較,孕前 6 個月有無發作與妊娠期癲癇發作顯著相關[RR=4.28,95%CI(2.10,8.74),P<0.01],兩組患者孕期癲癇發作頻率變化如表 5 所示。

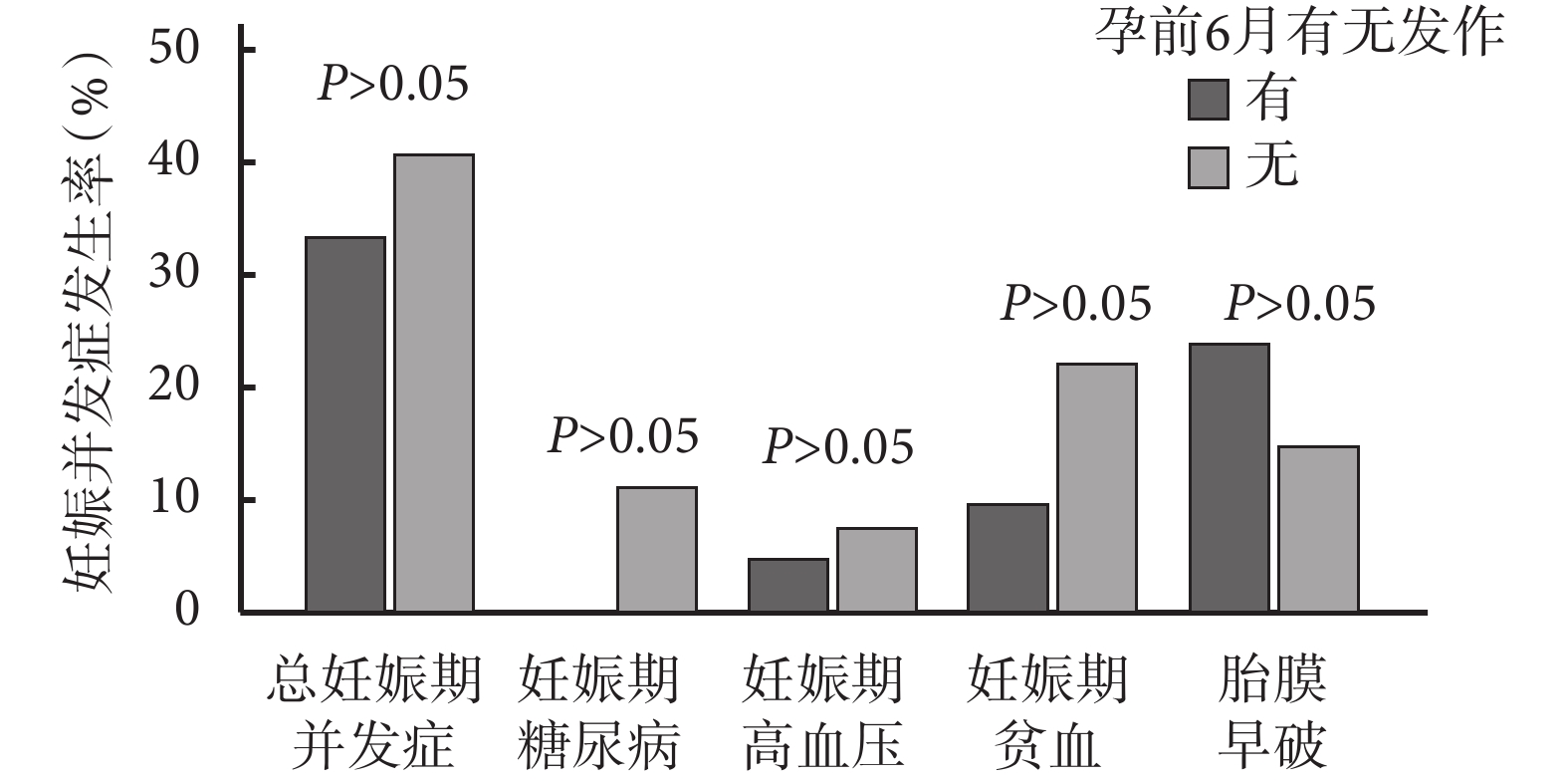

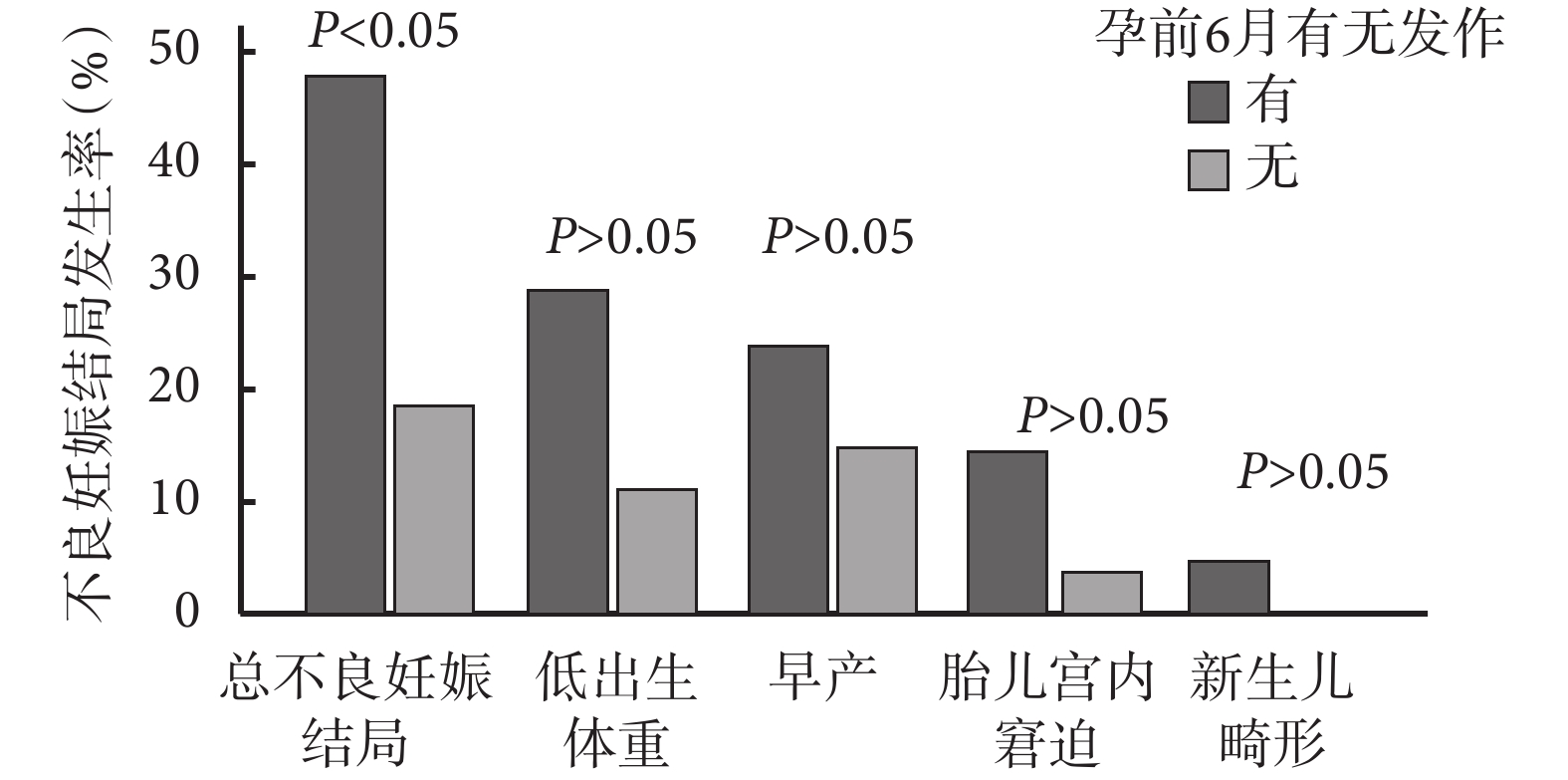

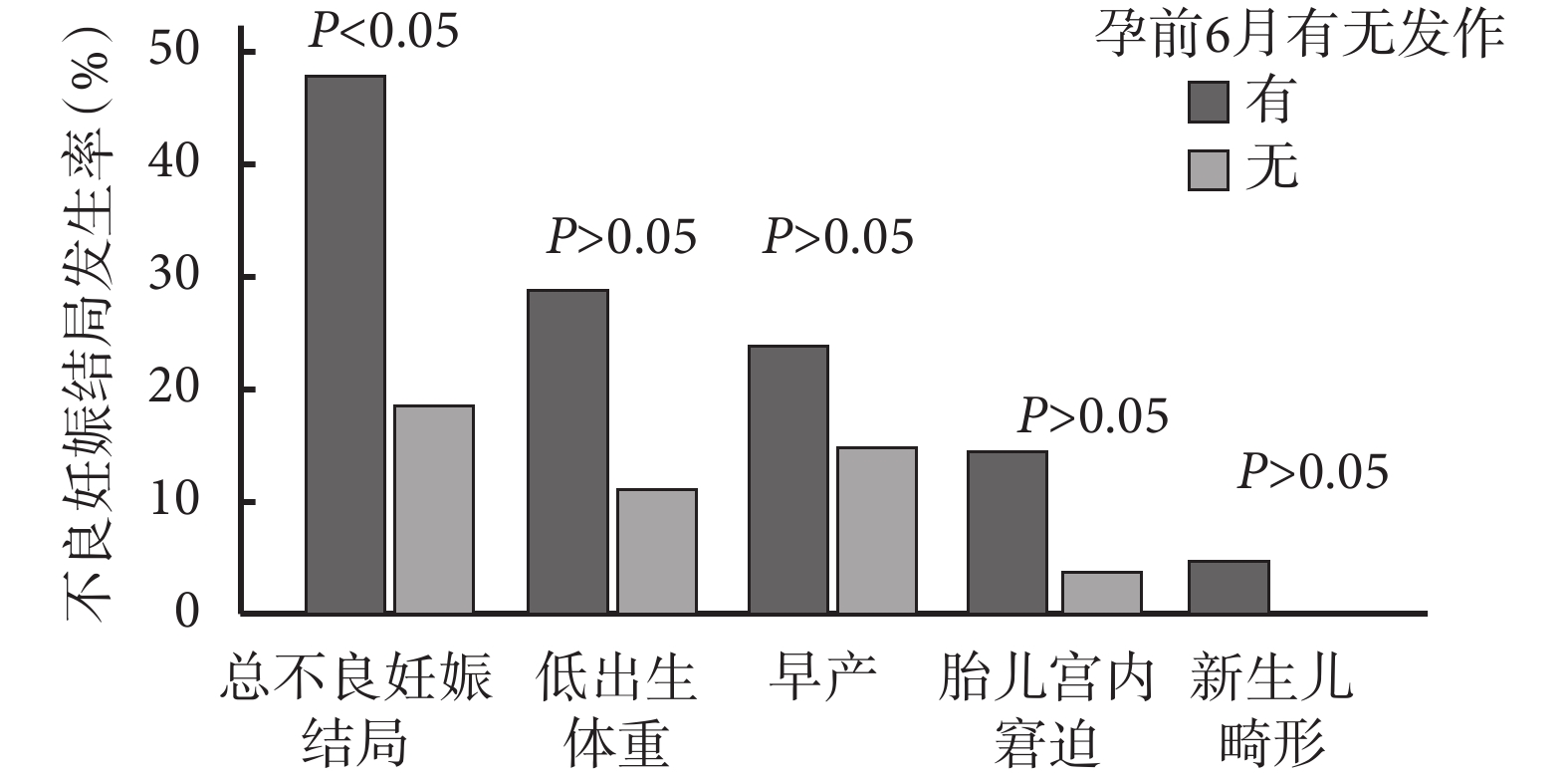

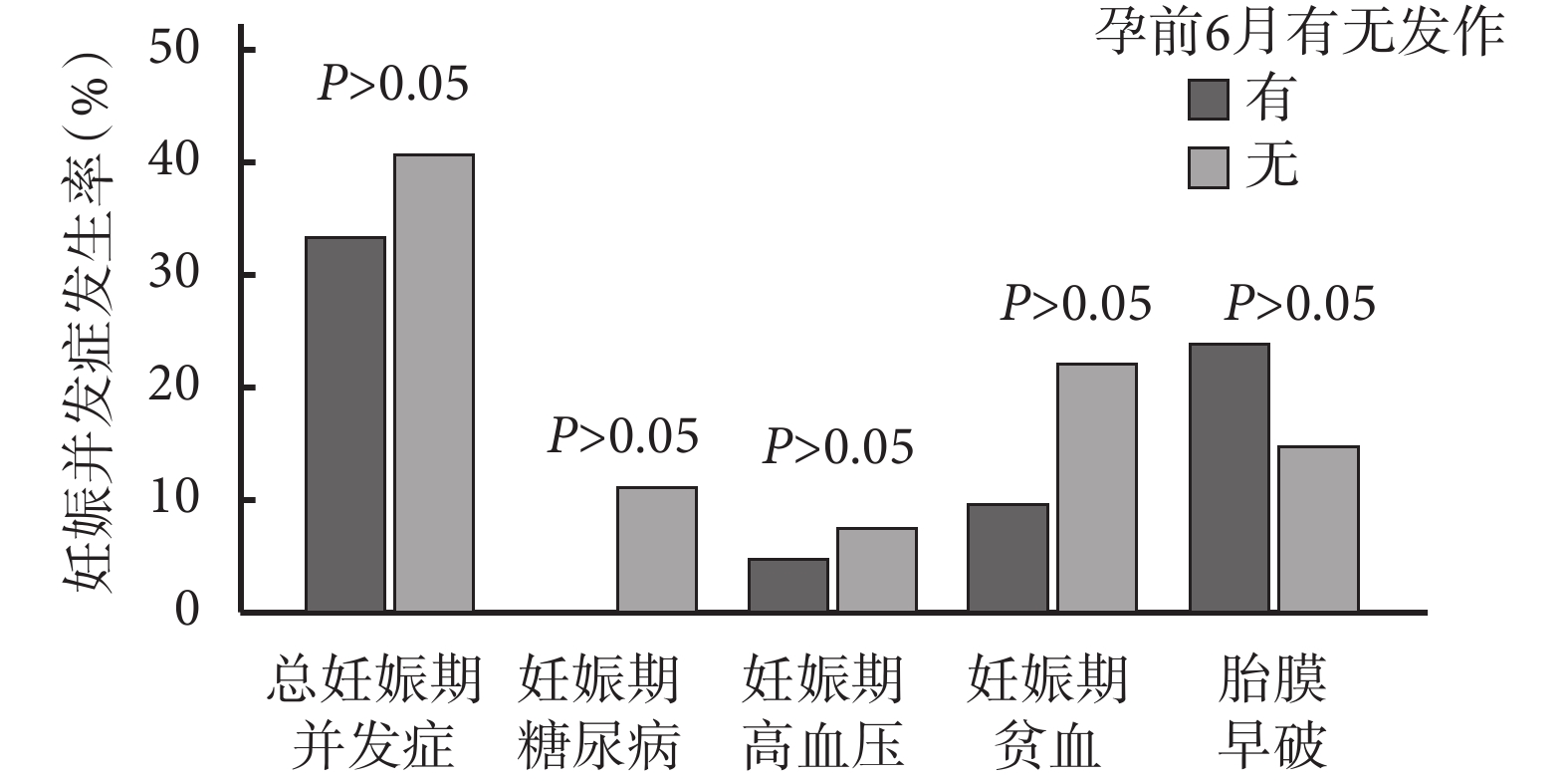

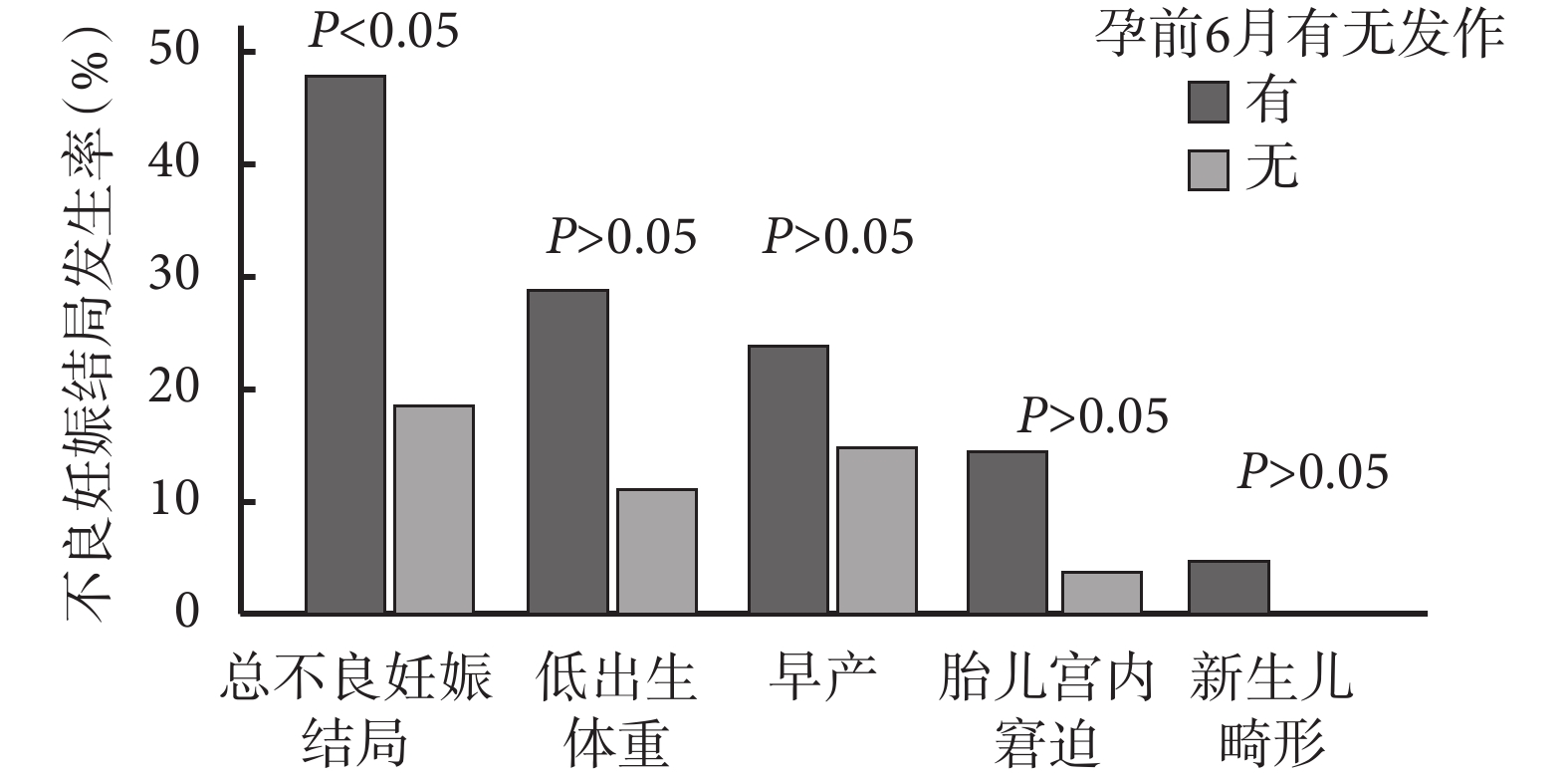

將兩組患者母嬰結局的比較:圖 3、圖 4 示兩組患者比較,總體妊娠期并發癥的比例相當,差異無統計學意義(P>0.05),總體不良妊娠結局的比例有統計學差異[RR=2.00,95%CI(1.10,3.65),P<0.05]。孕前 6 個月有發作組胎膜早破發生率較高,但差異均無統計學意義(P>0.05),PIH、GDM 以及妊娠期貧血的發生率差異均無統計學意義(P>0.05)。與孕前≥6 個月無發作組相比,孕前 6 個月有發作組后代出現低出生體重兒、早產、胎兒宮內窘迫概率均較高,且出現一例新生兒畸形,但差異均無統計學意義(P>0.05)。以上研究對象中有部分患者同時存在 2~3 個妊娠期并發癥或不良妊娠結局。

圖3

孕前 6 個月有無發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure3.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in the group with or without seizures six months before pregnancy

圖3

孕前 6 個月有無發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure3.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in the group with or without seizures six months before pregnancy

圖4

孕前 6 個月有無發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure4.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures 6 months before pregnancy

圖4

孕前 6 個月有無發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure4.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures 6 months before pregnancy

2.5 孕前 6 個月與孕前≥1 年無發作的患者孕期癲癇發作及母嬰結局的差異

如表 6 所示,孕前 6 個月無發作組與孕前≥1 年無發作組的一般情況、癲癇臨床相關情況和 AEDs 使用情況的差異均無統計學意義(P>0.05)。

)

Table6.

Comparison of the basic characteristics of 27 pregnancies between the 6-month group and the ≥ 1-year group

)

Table6.

Comparison of the basic characteristics of 27 pregnancies between the 6-month group and the ≥ 1-year group

兩組患者孕期發作情況的比較:孕期 6 個月無發作組孕期有 9 例孕期無發作,而孕前≥1 年無發作的患者 12 例無孕期發作,孕前 6 個月無發作的患者比孕前≥1 年無發作的患者出現孕期癲癇發作的比例略高(25.0% vs. 20.0%),但差異無統計學意義[RR=1.25,95%CI(0.306, 5.11),P=1.000]。

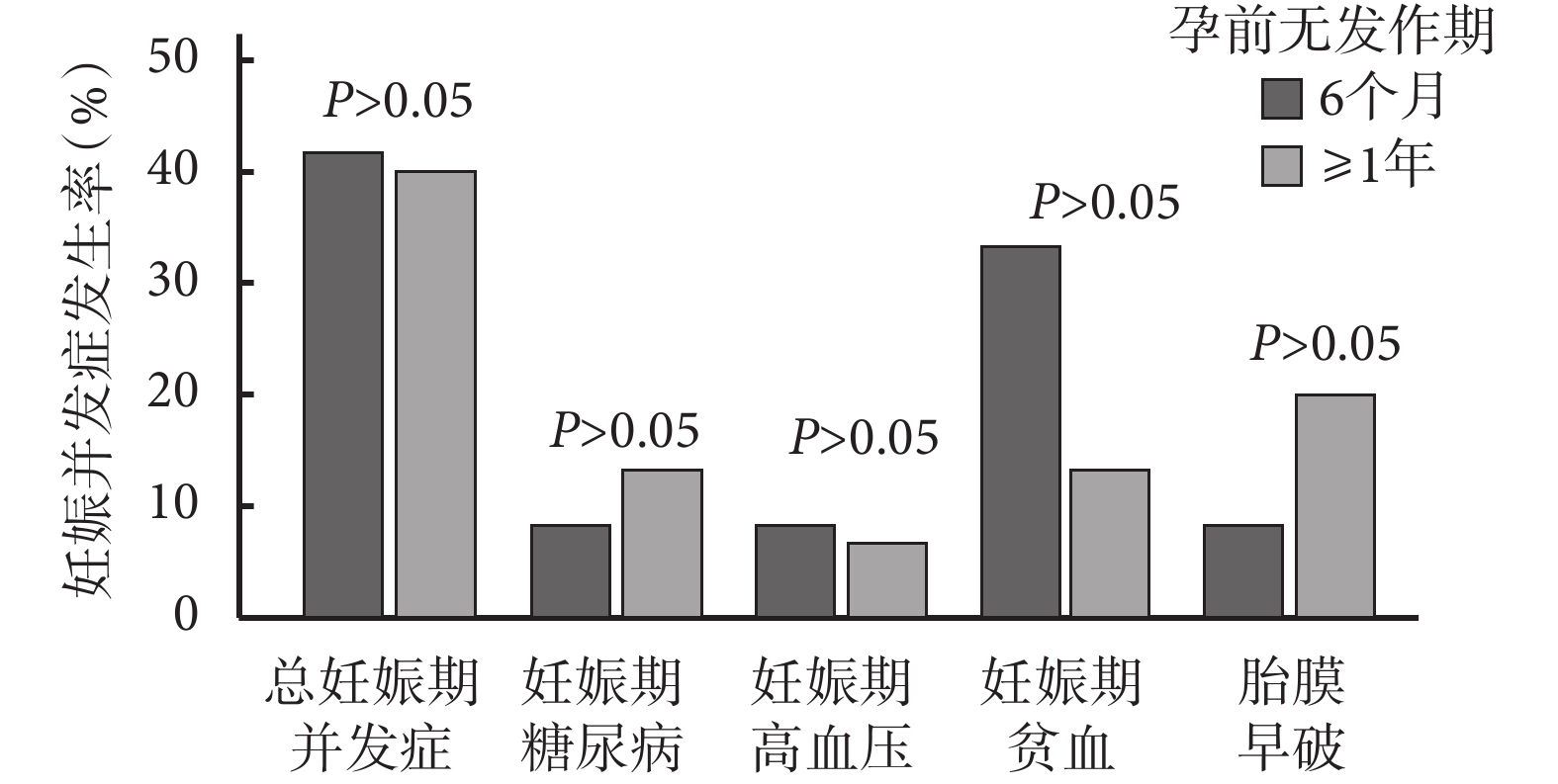

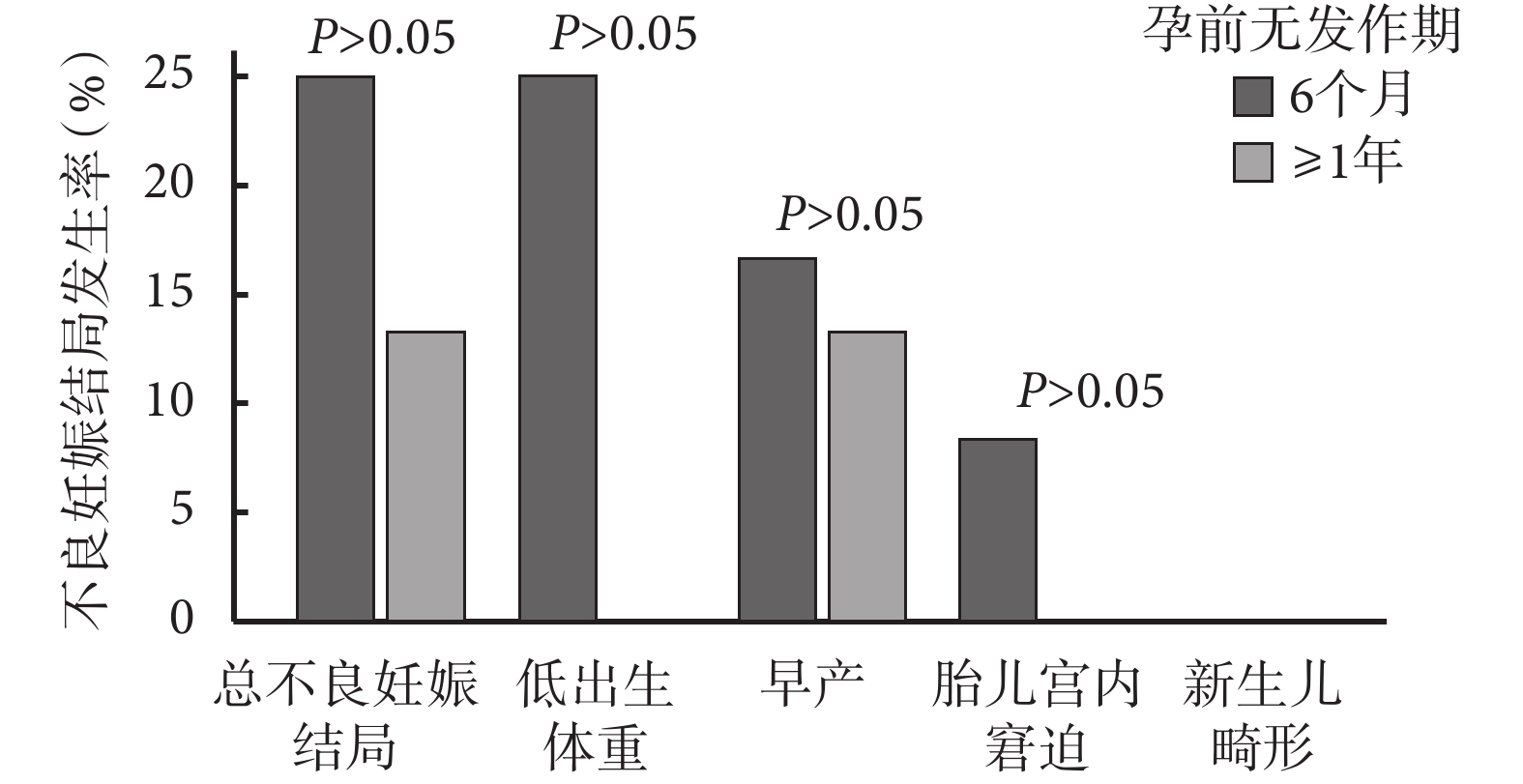

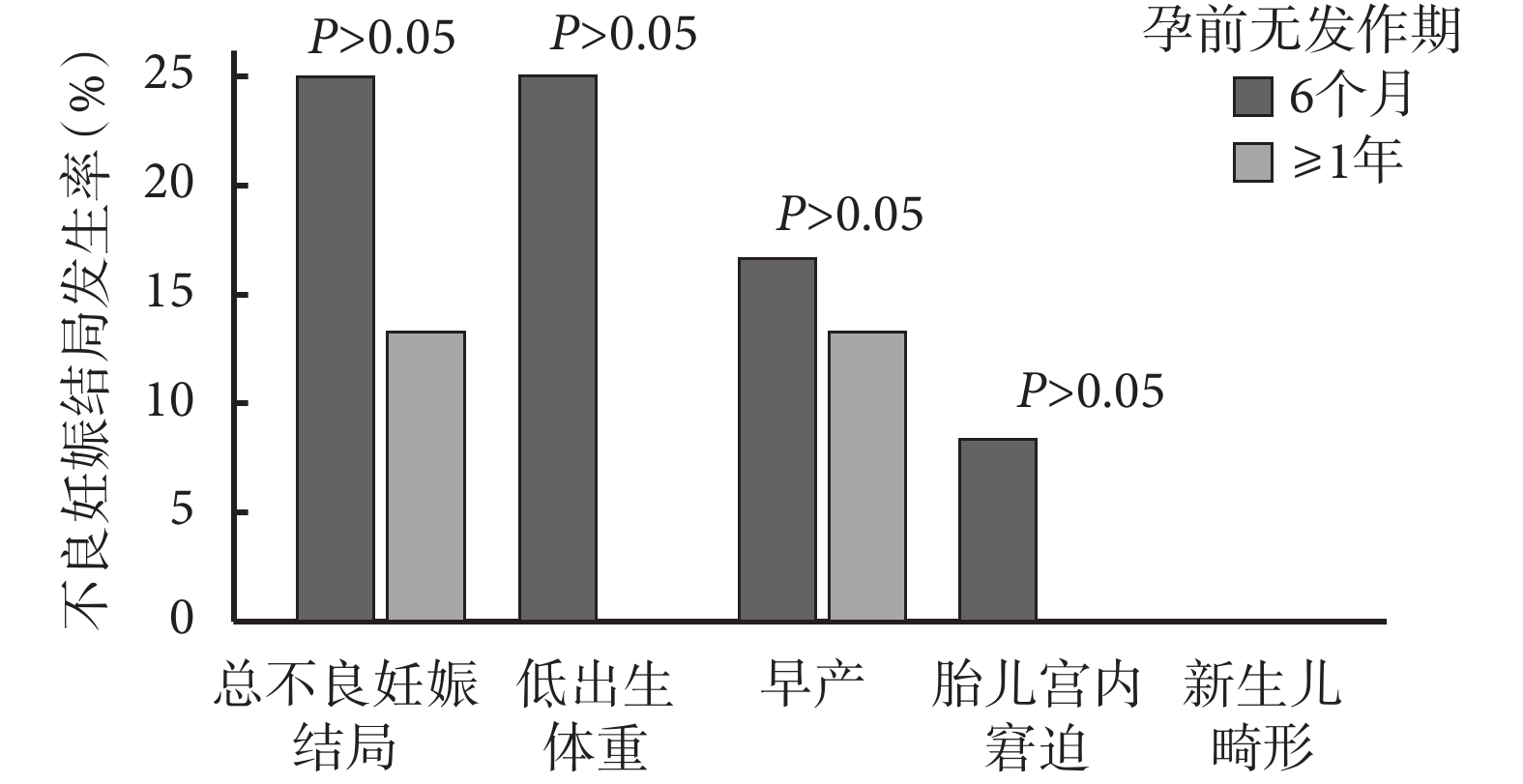

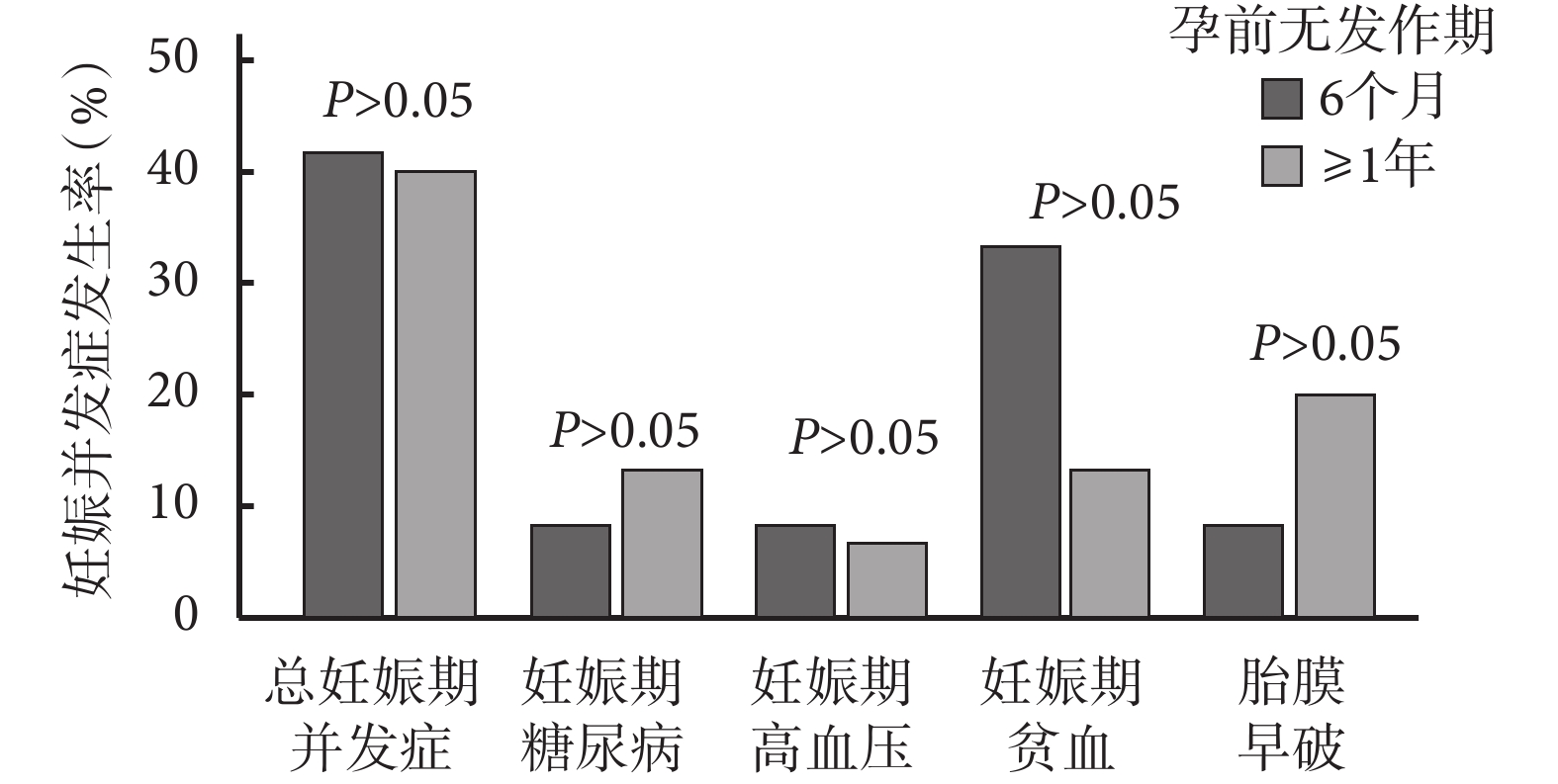

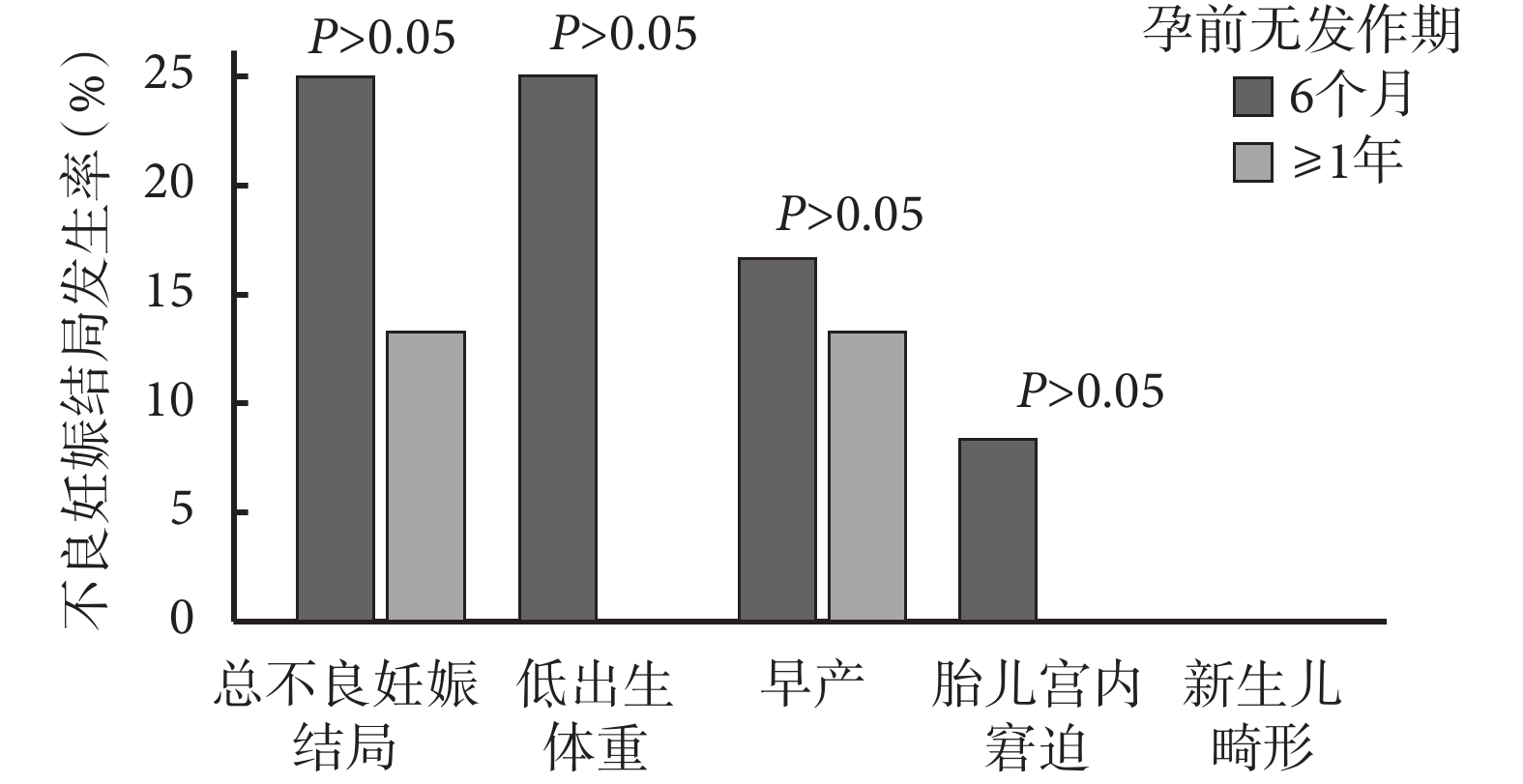

兩組患者母嬰結局的比較:圖 5 和圖 6 示孕前無發作 6 個月組與≥1 年組總體妊娠期并發癥和不良妊娠結局的比例無統計學差異(P>0.05),孕前≥1 年無發作組 PIH、妊娠期貧血發生率較低,但差異均無統計學意義(P>0.05),后代發生低出生體重、早產、胎兒宮內窘迫的風險較低,但差異均無統計學意義(P>0.05)。

圖5

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組妊娠期并發癥發生率比較

Figure5.

Comparison of the incidence of pregnancy complications between 6-months group without seizures and ≥ 1-year group

圖5

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組妊娠期并發癥發生率比較

Figure5.

Comparison of the incidence of pregnancy complications between 6-months group without seizures and ≥ 1-year group

圖6

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組不良妊娠結局發生率比較

Figure6.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes between the 6-months group without seizures and the ≥ 1-year group

圖6

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組不良妊娠結局發生率比較

Figure6.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes between the 6-months group without seizures and the ≥ 1-year group

3 討論

3.1 女性癲癇患者孕期發作頻率

據報道大多數 WWE 妊娠期間癲癇發作頻率與孕前發作頻率基線相似[2],據國際抗癲癇藥物妊娠登記(International Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy, EURAP)的統計,3 451 例 WWE,3 806 次妊娠中,70.5% 發作頻率無變化,其中 95.7% 完全無發作[3]。這與本研究的發作頻率分布基本相似,但本研究無發作率較低,可能是由于納入研究的患者中使用多藥治療者比例較高、使用拉莫三嗪的患者較多、孕前癲癇控制較差等原因所致。

3.2 影響孕期發作頻率的因素

目前相關研究表明,患者的發作類型、妊娠前癲癇控制情況、孕早期是否服用 AEDs、使用的 AEDs 種類等都是預測孕期發作的重要因素[3-6]。據統計,與全面性癲癇相比,局灶性癲癇在妊娠期有更高的復發風險[3-5, 7]。Thomas 等[4]發現,局灶性發作的患者孕期存在兩個癲癇發作高峰,為妊娠期第 2~3 個月及妊娠期第 6 個月,全面性發作的患者存在一個發作高峰,為妊娠早期。

Vajda 等[8]針對妊娠期用藥對孕期癲癇發作的影響進行研究,無論是局灶性還是全面性發作患者,多藥治療的患者均較單藥治療患者無發作率更低(P<0.05)。對于妊娠期使用單藥治療的患者,所使用的 AEDs 的種類被發現與妊娠期癲癇發作相關,EURAP 登記中,使用拉莫三嗪的患者無發作率較低(58.2%;P<0.000 1),更可能出現癲癇惡化(19.9%;P<0.01)[3],這可能與其在妊娠期藥代動力學變化較大相關[9-11],拉莫三嗪在妊娠期藥物清除率存在大幅增加,血藥濃度下降[11-14],而血藥濃度下降超過 35% 被認為和孕期癲癇發作顯著相關[15]。同樣左乙拉西坦血藥濃度在妊娠晚期顯著下降[16-18],因此,服用左乙拉西坦的 WWE 妊娠期發作風險可能更高。

Reisinger 等[15]及 Vajda 等[5, 12]的研究表明,妊娠前 1 年的癲癇發作情況可有效預測妊娠期發作頻率,妊娠前 1 年仍有發作的 WWE 更可能存在妊娠期癲癇發作或發作頻率增高[15],而更長的孕前無發作時間似乎并無進一步的優勢[3, 5]。

本研究未發現藥物數量與妊娠期癲癇發作的關聯。在其他條件無明顯差異的情況下,保證 6 個月無發作后再計劃妊娠可使孕期癲癇發作概率大幅降低,這一結果與現有的研究結果一致。而在本研究中,更長的孕前無發作期(≥1 年)在妊娠期癲癇發作控制上并未顯示出更多的優勢,可能由于本研究納入患者較少,提供的證據有限,尚需更大樣本量的研究支持以證明結論的可靠性。

3.3 癲癇活動對妊娠期并發癥以及妊娠結局的影響

有證據表明妊娠期癲癇發作可能導致不良妊娠結局。一項基于臺灣人口的登記數據共計納入 1 016 例妊娠期未接受 AEDs 的 WWE,將其中妊娠期有發作者與妊娠期無發作者進行比較,觀察到懷孕期間癲癇發作是導致不良妊娠結局的獨立危險因素,有癲癇發作的女性發生小于胎齡兒的風險顯著增加[OR=1.34;95%CI(1.01,1.84)]。且在懷孕期間癲癇發作更可能與早產和出生體重下降有關[19]。這表明懷孕和分娩期間不加控制的癲癇發作可能與不良的妊娠結局有關。

研究證實,孕期 GTCS≥5 次與神經發育障礙顯著相關,可以被認為是導致后代低智商的一個獨立危險因素[20]。

在本研究患者中,我們觀察到孕期有癲癇發作的 WWE 出現胎膜早破的風險較無發作的 WWE 顯著升高(34.6% vs. 0.0%),差異具有統計學意義(P<0.01);孕前 6 月有發作較無發作的 WWE 總不良妊娠結局事件增多(47.6% vs. 18.5%),差異有統計意義[RR= 2.00,95%CI(1.10,3.65),P<0.05]。這些結果表明,孕前 6 個月是否有癲癇發作對不良妊娠結局有一定的預測能力。本研究由于樣本量小,可能未能明確孕前癲癇控制與妊娠結局的相關性,因此研究結果尚需進一步的大樣本研究驗證。

綜上,保證孕前至少 6 個月癲癇無發作將顯著降低孕期癲癇發作的概率,且與較低的不良妊娠結局發生率顯著相關。孕前≥1 年的無發作的患者與孕前 6 個月無發作的患者相比,孕期癲癇發作率較低,但無統計學意義;兩者妊娠并發癥和不良妊娠結局的發生率亦無統計學差異。建議育齡期的 WWE 患者在達到至少 6 個月癲癇無發作后再計劃妊娠。

癲癇是神經科一種常見的慢性疾病,女性因其在生育中不可替代的角色,在癲癇患者中處于特殊地位。在妊娠期間,女性內環境的變化,可以改變疾病的自然過程,影響抗癲癇藥物(AEDs)的藥代動力學。因此,妊娠期癲癇的管理更加復雜,必須在癲癇發作對母嬰的不良影響與 AEDs 的不良反應之間進行權衡。對于尚未完全停用 AEDs 的女性癲癇患者 (Women with epilepsy, WWE),癲癇發作的控制情況以及妊娠時機的選擇,對于母嬰結局的影響顯得尤為重要。由此,我們進行如下研究。

1 資料與方法

1.1 研究對象

1.1.1 資料來源

納入 2016 年 8 月—2020 年 1 月期間就診于天津醫科大學總醫院癲癇門診,接受產前用藥指導且長期隨訪的 WWE,共納入 46 例,共計 48 次妊娠。

1.1.2 納入標準

① 已在妊娠前確診的 WWE,診斷符合國際抗癲癇聯盟(ILAE)2017 年的癲癇診斷標準[1];② 合并妊娠且定期參加產檢;③ 患者及家屬知情同意,自愿參與信息收集并接受隨訪。

1.1.3 排除標準

① 妊娠后確診癲癇的患者;② 未遵醫囑按時足量服藥的患者;③ 妊娠前患有高血壓、糖尿病、貧血或其他嚴重內科疾病者;④ 妊娠期間服用除 AEDs 外其他可能影響妊娠結局的藥物;⑤ 有明確智力障礙、活動性精神疾病者;⑥ 計劃終止妊娠者;⑦ 有妊娠期飲酒及吸煙史。

1.2 方法

1.2.1 資料收集

① 孕產婦一般情況,包括居住地、受教育年限等;② 癲癇臨床資料,包括癲癇病程、發作形式、孕前及孕期癲癇發作情況(記錄患者孕前 6 個月或 1 年癲癇發作的總次數,計算出孕前月平均癲癇發作次數,以此作為基線評價患者孕期癲癇頻率的變化,將妊娠期月平均發作次數與基線進行比較,增加或減少達到 50% 定義為發作頻率增加或減少,否則定義為發作頻率無變化,孕期無發作指整個妊娠期內不存在任何形式的癲癇發作);③ AEDs 使用情況,包括藥程、數量、種類及劑量,妊娠期間更換藥物者以妊娠早期(妊娠前 3 個月)用藥為準;④ 孕期前后葉酸服用時間及使用劑量;⑤ 妊娠相關資料,包括妊娠年齡、孕次、分娩日期、妊娠周期、分娩方式、子代喂養方式;⑥ 妊娠期并發癥情況,包括妊娠期高血壓(Pregnancy-induced hypertension,PIH)、妊娠期糖尿病(Gestational diabetes mellitus,GDM)、妊娠期貧血、胎膜早破等;⑦ 妊娠結局,包括早產、低出生體重兒、胎兒宮內窘迫、新生兒畸形等,妊娠結局隨訪至產后至少 3 個月。

1.2.2 試驗分組

描述納入研究的 WWE 的基本特征,分析妊娠期癲癇發作的危險因素,將研究對象根據患者孕前 6 個月有無任何形式的癲癇發作進行分組,分為孕前 6 個月無發作組和孕前 6 個月有發作組;根據患者孕前最長無發作時間進行分組,將研究對象分為孕前≥6 個月無發作組和孕前≥1 年無發作組。進行數據分析前先將各組間一般情況進行對比,排除因患者一般情況分布差異而對結果產生的影響,再分別比較分析兩組在妊娠期的癲癇發作情況、妊娠期并發癥以及妊娠結局的差異。

1.3 統計學方法

應用 SPSS26.0 統計軟件進行數據統計分析。計量資料用(均數±標準差)表示,計數資料以率或構成比來表示。計量資料不同組之間采用t 檢驗比較,計數資料不同組間采用 χ2 檢驗進行比較,當總樣本量n≥40 且所有理論頻數 T≥5 時采用 Pearson χ2 檢驗結果,當總樣本量n≥40 且存在理論頻數 1≤T<5 時采用連續型校正 χ2 檢驗結果,當總樣本量n<40 或存在 T<1 時采用 Fisher 確切概率法檢驗結果。危險因素分析采用非條件 Logistic 回歸。P 值<0.05 為差異具有統計學意義,P 值<0.01 為差異具有顯著的統計學意義。

2 結果

2.1 患者基本特征

48 次妊娠的基本特征見表 1。48 次妊娠中有 1 例新生兒出現心臟畸形,無死胎,無自然流產。

2.2 妊娠期癲癇發作的預測因素分析

將可能影響孕期癲癇發作的因素進行χ2 分析,結果顯示癲癇發作類型、有無全面強直-陣攣發作 (GTCS) 以及孕前 6 個月及孕前 1 年的癲癇控制情況是影響孕期癲癇發作的重要因素(P<0.05)(表 2)。將癲癇發作類型、有無 GTCS 以及孕前 6 個月癲癇控制情況作為孕期癲癇發作的可能危險因素進行 logistic 回歸分析(表 3),結果提示孕前 6 個月存在癲癇發作與孕期癲癇發作顯著相關(P<0.01)。

)

Table2.

Analyze the factors of seizures during pregnancy(

)

Table2.

Analyze the factors of seizures during pregnancy( )

)

2.3 妊娠期癲癇發作對于母嬰結局的影響

圖 1、圖 2 顯示與妊娠期無發作的 WWE 相比,有發作組總體妊娠期并發癥及不良妊娠結局的比例無統計學差異(P>0.05),出現胎膜早破的風險明顯升高,差異具有統計學意義(P<0.01),GDM、PIH、妊娠期貧血發生率均無顯著差異(P>0.05)。孕期有癲癇發作的 WWE 子代平均出生體重略低,低出生體重、胎兒宮內窘迫發生率較高,但差異均無統計學意義(P>0.05)。以上研究對象中有部分患者同時存在 2~3 個妊娠期并發癥或不良妊娠結局。

圖1

孕期有無癲癇發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure1.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in patients with or without seizures

圖1

孕期有無癲癇發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure1.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in patients with or without seizures

圖2

孕期有無癲癇發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure2.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures during pregnancy

圖2

孕期有無癲癇發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure2.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures during pregnancy

2.4 孕前 6 個月癲癇控制情況對妊娠期癲癇發作以及母嬰結局的預測分析

48 次妊娠的基本情況如表 4 所示,兩組患者在癲癇類型以及有無 GTCS 上具有統計學差異(P<0.05)。

)

Table4.

Comparison of basic characteristics between seizure group and non seizure group at 6 months before pregnancy(

)

Table4.

Comparison of basic characteristics between seizure group and non seizure group at 6 months before pregnancy( )

)

將兩組患者妊娠期癲癇發作情況的比較,孕前 6 個月有無發作與妊娠期癲癇發作顯著相關[RR=4.28,95%CI(2.10,8.74),P<0.01],兩組患者孕期癲癇發作頻率變化如表 5 所示。

將兩組患者母嬰結局的比較:圖 3、圖 4 示兩組患者比較,總體妊娠期并發癥的比例相當,差異無統計學意義(P>0.05),總體不良妊娠結局的比例有統計學差異[RR=2.00,95%CI(1.10,3.65),P<0.05]。孕前 6 個月有發作組胎膜早破發生率較高,但差異均無統計學意義(P>0.05),PIH、GDM 以及妊娠期貧血的發生率差異均無統計學意義(P>0.05)。與孕前≥6 個月無發作組相比,孕前 6 個月有發作組后代出現低出生體重兒、早產、胎兒宮內窘迫概率均較高,且出現一例新生兒畸形,但差異均無統計學意義(P>0.05)。以上研究對象中有部分患者同時存在 2~3 個妊娠期并發癥或不良妊娠結局。

圖3

孕前 6 個月有無發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure3.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in the group with or without seizures six months before pregnancy

圖3

孕前 6 個月有無發作組妊娠期并發癥發生率比較

Figure3.

Comparison of the incidence of pregnancy complications in the group with or without seizures six months before pregnancy

圖4

孕前 6 個月有無發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure4.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures 6 months before pregnancy

圖4

孕前 6 個月有無發作組不良妊娠結局發生率比較

Figure4.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes in patients with or without seizures 6 months before pregnancy

2.5 孕前 6 個月與孕前≥1 年無發作的患者孕期癲癇發作及母嬰結局的差異

如表 6 所示,孕前 6 個月無發作組與孕前≥1 年無發作組的一般情況、癲癇臨床相關情況和 AEDs 使用情況的差異均無統計學意義(P>0.05)。

)

Table6.

Comparison of the basic characteristics of 27 pregnancies between the 6-month group and the ≥ 1-year group

)

Table6.

Comparison of the basic characteristics of 27 pregnancies between the 6-month group and the ≥ 1-year group

兩組患者孕期發作情況的比較:孕期 6 個月無發作組孕期有 9 例孕期無發作,而孕前≥1 年無發作的患者 12 例無孕期發作,孕前 6 個月無發作的患者比孕前≥1 年無發作的患者出現孕期癲癇發作的比例略高(25.0% vs. 20.0%),但差異無統計學意義[RR=1.25,95%CI(0.306, 5.11),P=1.000]。

兩組患者母嬰結局的比較:圖 5 和圖 6 示孕前無發作 6 個月組與≥1 年組總體妊娠期并發癥和不良妊娠結局的比例無統計學差異(P>0.05),孕前≥1 年無發作組 PIH、妊娠期貧血發生率較低,但差異均無統計學意義(P>0.05),后代發生低出生體重、早產、胎兒宮內窘迫的風險較低,但差異均無統計學意義(P>0.05)。

圖5

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組妊娠期并發癥發生率比較

Figure5.

Comparison of the incidence of pregnancy complications between 6-months group without seizures and ≥ 1-year group

圖5

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組妊娠期并發癥發生率比較

Figure5.

Comparison of the incidence of pregnancy complications between 6-months group without seizures and ≥ 1-year group

圖6

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組不良妊娠結局發生率比較

Figure6.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes between the 6-months group without seizures and the ≥ 1-year group

圖6

孕前無發作 6 個月組與≥1 年組不良妊娠結局發生率比較

Figure6.

Comparison of the incidence of adverse pregnancy outcomes between the 6-months group without seizures and the ≥ 1-year group

3 討論

3.1 女性癲癇患者孕期發作頻率

據報道大多數 WWE 妊娠期間癲癇發作頻率與孕前發作頻率基線相似[2],據國際抗癲癇藥物妊娠登記(International Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy, EURAP)的統計,3 451 例 WWE,3 806 次妊娠中,70.5% 發作頻率無變化,其中 95.7% 完全無發作[3]。這與本研究的發作頻率分布基本相似,但本研究無發作率較低,可能是由于納入研究的患者中使用多藥治療者比例較高、使用拉莫三嗪的患者較多、孕前癲癇控制較差等原因所致。

3.2 影響孕期發作頻率的因素

目前相關研究表明,患者的發作類型、妊娠前癲癇控制情況、孕早期是否服用 AEDs、使用的 AEDs 種類等都是預測孕期發作的重要因素[3-6]。據統計,與全面性癲癇相比,局灶性癲癇在妊娠期有更高的復發風險[3-5, 7]。Thomas 等[4]發現,局灶性發作的患者孕期存在兩個癲癇發作高峰,為妊娠期第 2~3 個月及妊娠期第 6 個月,全面性發作的患者存在一個發作高峰,為妊娠早期。

Vajda 等[8]針對妊娠期用藥對孕期癲癇發作的影響進行研究,無論是局灶性還是全面性發作患者,多藥治療的患者均較單藥治療患者無發作率更低(P<0.05)。對于妊娠期使用單藥治療的患者,所使用的 AEDs 的種類被發現與妊娠期癲癇發作相關,EURAP 登記中,使用拉莫三嗪的患者無發作率較低(58.2%;P<0.000 1),更可能出現癲癇惡化(19.9%;P<0.01)[3],這可能與其在妊娠期藥代動力學變化較大相關[9-11],拉莫三嗪在妊娠期藥物清除率存在大幅增加,血藥濃度下降[11-14],而血藥濃度下降超過 35% 被認為和孕期癲癇發作顯著相關[15]。同樣左乙拉西坦血藥濃度在妊娠晚期顯著下降[16-18],因此,服用左乙拉西坦的 WWE 妊娠期發作風險可能更高。

Reisinger 等[15]及 Vajda 等[5, 12]的研究表明,妊娠前 1 年的癲癇發作情況可有效預測妊娠期發作頻率,妊娠前 1 年仍有發作的 WWE 更可能存在妊娠期癲癇發作或發作頻率增高[15],而更長的孕前無發作時間似乎并無進一步的優勢[3, 5]。

本研究未發現藥物數量與妊娠期癲癇發作的關聯。在其他條件無明顯差異的情況下,保證 6 個月無發作后再計劃妊娠可使孕期癲癇發作概率大幅降低,這一結果與現有的研究結果一致。而在本研究中,更長的孕前無發作期(≥1 年)在妊娠期癲癇發作控制上并未顯示出更多的優勢,可能由于本研究納入患者較少,提供的證據有限,尚需更大樣本量的研究支持以證明結論的可靠性。

3.3 癲癇活動對妊娠期并發癥以及妊娠結局的影響

有證據表明妊娠期癲癇發作可能導致不良妊娠結局。一項基于臺灣人口的登記數據共計納入 1 016 例妊娠期未接受 AEDs 的 WWE,將其中妊娠期有發作者與妊娠期無發作者進行比較,觀察到懷孕期間癲癇發作是導致不良妊娠結局的獨立危險因素,有癲癇發作的女性發生小于胎齡兒的風險顯著增加[OR=1.34;95%CI(1.01,1.84)]。且在懷孕期間癲癇發作更可能與早產和出生體重下降有關[19]。這表明懷孕和分娩期間不加控制的癲癇發作可能與不良的妊娠結局有關。

研究證實,孕期 GTCS≥5 次與神經發育障礙顯著相關,可以被認為是導致后代低智商的一個獨立危險因素[20]。

在本研究患者中,我們觀察到孕期有癲癇發作的 WWE 出現胎膜早破的風險較無發作的 WWE 顯著升高(34.6% vs. 0.0%),差異具有統計學意義(P<0.01);孕前 6 月有發作較無發作的 WWE 總不良妊娠結局事件增多(47.6% vs. 18.5%),差異有統計意義[RR= 2.00,95%CI(1.10,3.65),P<0.05]。這些結果表明,孕前 6 個月是否有癲癇發作對不良妊娠結局有一定的預測能力。本研究由于樣本量小,可能未能明確孕前癲癇控制與妊娠結局的相關性,因此研究結果尚需進一步的大樣本研究驗證。

綜上,保證孕前至少 6 個月癲癇無發作將顯著降低孕期癲癇發作的概率,且與較低的不良妊娠結局發生率顯著相關。孕前≥1 年的無發作的患者與孕前 6 個月無發作的患者相比,孕期癲癇發作率較低,但無統計學意義;兩者妊娠并發癥和不良妊娠結局的發生率亦無統計學差異。建議育齡期的 WWE 患者在達到至少 6 個月癲癇無發作后再計劃妊娠。