引用本文: 楊希婷, 毓青, 陳旨娟, 楊衛東, 陳英, 任夢若, 韓燁楠, 呂慧, 譚珂. 局灶性癲癇患者認知障礙的相關性分析. 癲癇雜志, 2021, 7(2): 98-103. doi: 10.7507/2096-0247.20210017 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,隨著對癲癇與認知障礙共患病研究的不斷深入,癲癇患者的認知損傷受到越來越廣泛的關注。研究發現,在慢性癲癇患者中,約 70%~80% 存在著認知功能障礙[1]。隨著終身發作的累積,慢性和不能有效控制的癲癇發作可能會出現進行性智力下降,導致多種認知障礙,已經報道的認知障礙包括記憶、語言、視空間、執行功能和注意力的損害[2-4]。臨床研究發現,癲癇發作、發作年齡、病程、每次發作頻率,以及發作形式會造成認知損傷。雖然抗癲癇藥物(AEDs)對認知影響較小,但仍具有一定的臨床意義。腦電圖(EEG)是癲癇診斷和治療的重要評估手段,EEG 間期放電越多,對于大腦的認知損傷可能會更加嚴重。

在過去的半個世紀里,神經心理學在癲癇的診斷評估中發揮了重要的作用。神經心理評估被認為是對癲癇患者進行全面、客觀的認知和心理評估重要的無創、安全方式。研究報道,在癲癇發作時,甚至在發作前,可能就存在了認知心理損傷,需要更早地進行認知評估[5]。因此,通過神經心理評估對認知功能進行測試,了解癲癇與認知功能相關的因素,可以更好地進行臨床干預及指導。

1 資料與方法

1.1 研究對象

1.1.1 資料來源

收集 2016 年 3 月—2020 年 1 月就診于天津醫科大學總醫院神經內科及神經外科癲癇門診和住院的局灶性癲癇患者 53 例。本研究獲得天津醫科大學總醫院醫學倫理委員會批準及患者知情同意。

1.1.2 納入標準

① 符合 2017 年國際抗癲癇聯盟(ILEA)局灶性癲癇的診斷標準;② 均有>24 h 視頻腦電圖(VEEG)、頭部核磁共振成像(MRI)檢查;③ 均在患者及家屬同意下進行神經心理評估,同時患者能配合完成相關的認知功能測驗,所有受試者在進行心理評估前 1 天均無癲癇發作;④ 無其他內科疾病、無嚴重精神類疾病,無進行性腦病史。

1.1.3 排除標準

① 總智商(Full intelligence quotient,FIQ)<46,不能配合完成相關認知功能測試者或者測試過程中出現癲癇發作者;② 有腦手術切除病灶史患者;③ 年齡>65 歲者;④ 有嚴重的精神類疾病或其他內科疾病者。

1.2 方法

1.2.1 患者資料收集

局灶性癲癇患者資料收集包括一般資料和臨床資料。一般資料為患者的一般信息,包含其姓名、性別、年齡、聯系方式、教育程度、居住地。臨床資料包括患者的既往史(出生史、手術史、有無進行性腦病史等)、癲癇發病年齡、發作形式、發作頻率及每次發作持續時間、藥物服用情況和患者的 VEEG 和影像學檢查結果。

1.2.2 患者認知功能評估方法

對認知功能的評估采用神經心理評估,受試者均在安靜、放松的環境中進行測試,均有 1 名監護者陪同,患者及家屬均知情同意。測試時間 5~8 h,在測試前告知患者測試的大概內容、測試時間,患者信息絕對保密。通過韋氏智力量表(<16 歲采用 WISC-RC,≥16 歲采用 WAIS-RC)、Hopkins 聽覺語言學習、Rey-Osterrieth 復雜圖形、d2 注意力測驗、連線測試 A 和 B、Stroop 色詞測試對總智商、記憶、語言、視空間、注意力和執行功能進行認知測評。

1.3 統計學方法

本研究采用 SPSS Statistics 22 統計軟件。對各研究變量進行描述性分析,連續數據用均數±標準差表示,多變量之間的相關性采用 Spearman 相關分析,對所有相關因素進行二元 Logistic 回歸分析,以 P 值<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 患者一般資料和臨床資料分析

研究共納入 53 例局灶性癲癇患者,其中男 25 例,女 28 例;年齡最小 7 歲,最大 64 歲,平均(23.58±13.24)歲。教育水平最少 1 年,最多 21 年,平均(9.40±5.16)年。發病年齡最小 2 歲,最大 50 歲,平均(16.68±12.30)歲。病程最短為半個月,最長 30 年,平均(6.49±7.39)年。發作時間最短是 15 s/次,最長 900 s/次,平均每次(98.30±135.05)s/次。AEDs 服用情況中,未服用 AEDs 7 例(13.2%)、服用 1 種 22 例(43.5%)、2 種 13 例(18.1%)、3 種 6 例(8.3%)、4 種及 4 種以上 5 例(6.9%)。根據發作形式分為四類:局灶性起源無意識障礙 3 例(5.7%)、局灶性起源伴有意識障礙 19 例(35.8%)、局灶繼發雙側強直陣攣發作 24 例(45.3%)、混合性發作(前三類中的兩種及兩種以上)7 例(13.2%)。EEG 間期單側放電 23 例(43.4%)、雙側放電 30 例(56.6%)。在發作總次數中,≤10 次 15 例(28.3%)、11~100 次 12 例(22.6%)、101~500 次 10 例(18.9%)、501~1000 次 3 例(5.7%)、>1 000 次 13 例(24.5%)。

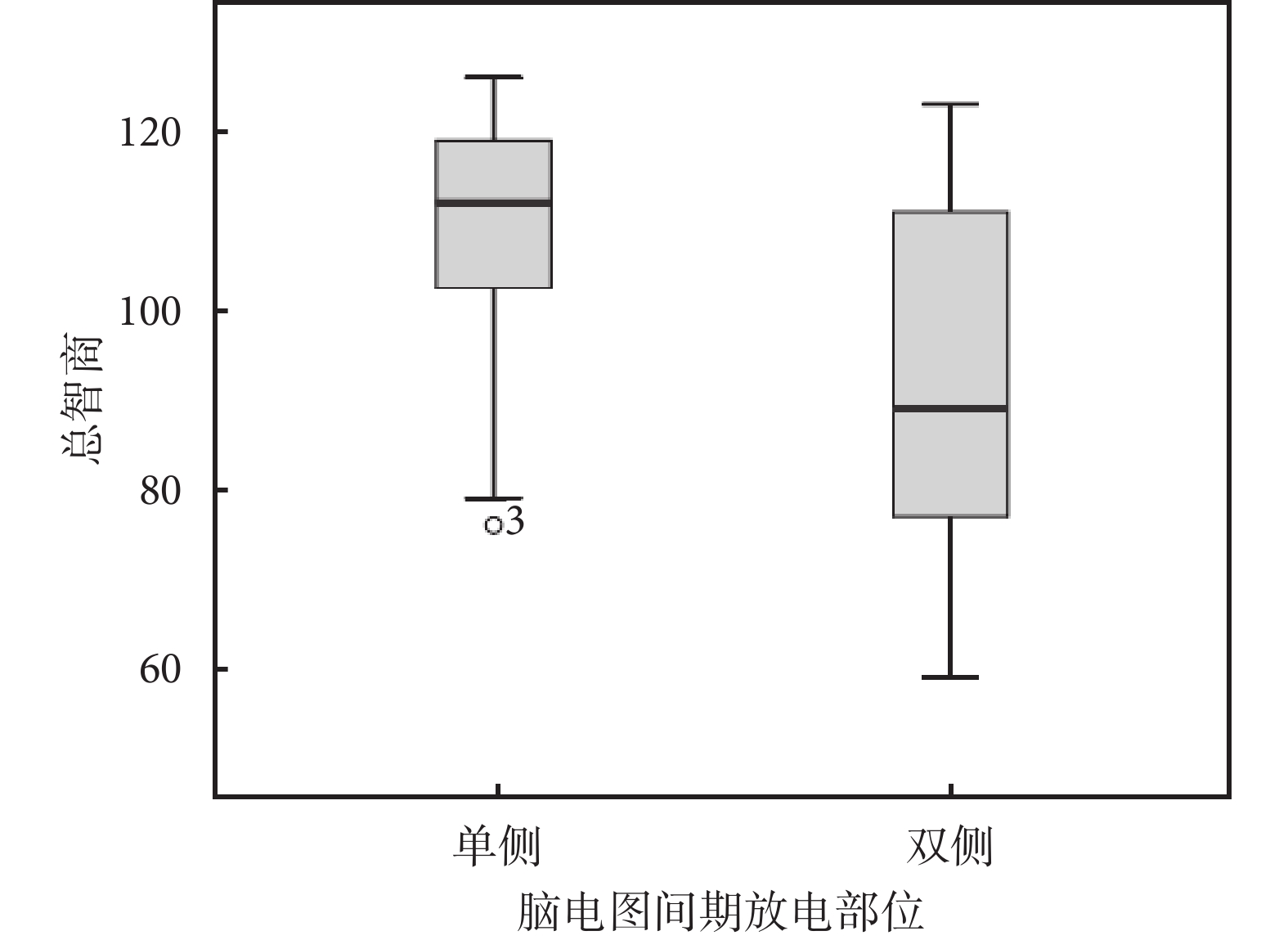

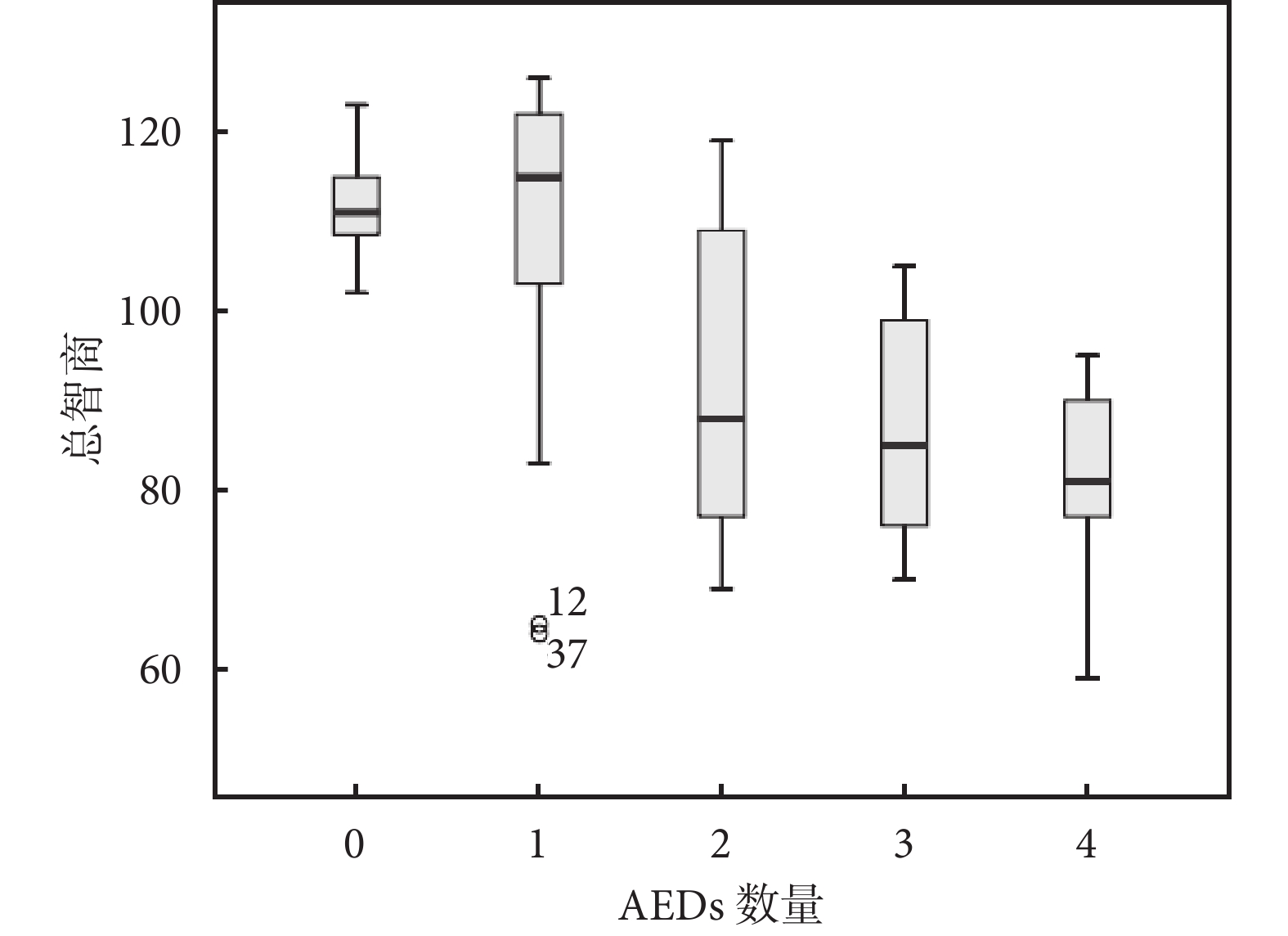

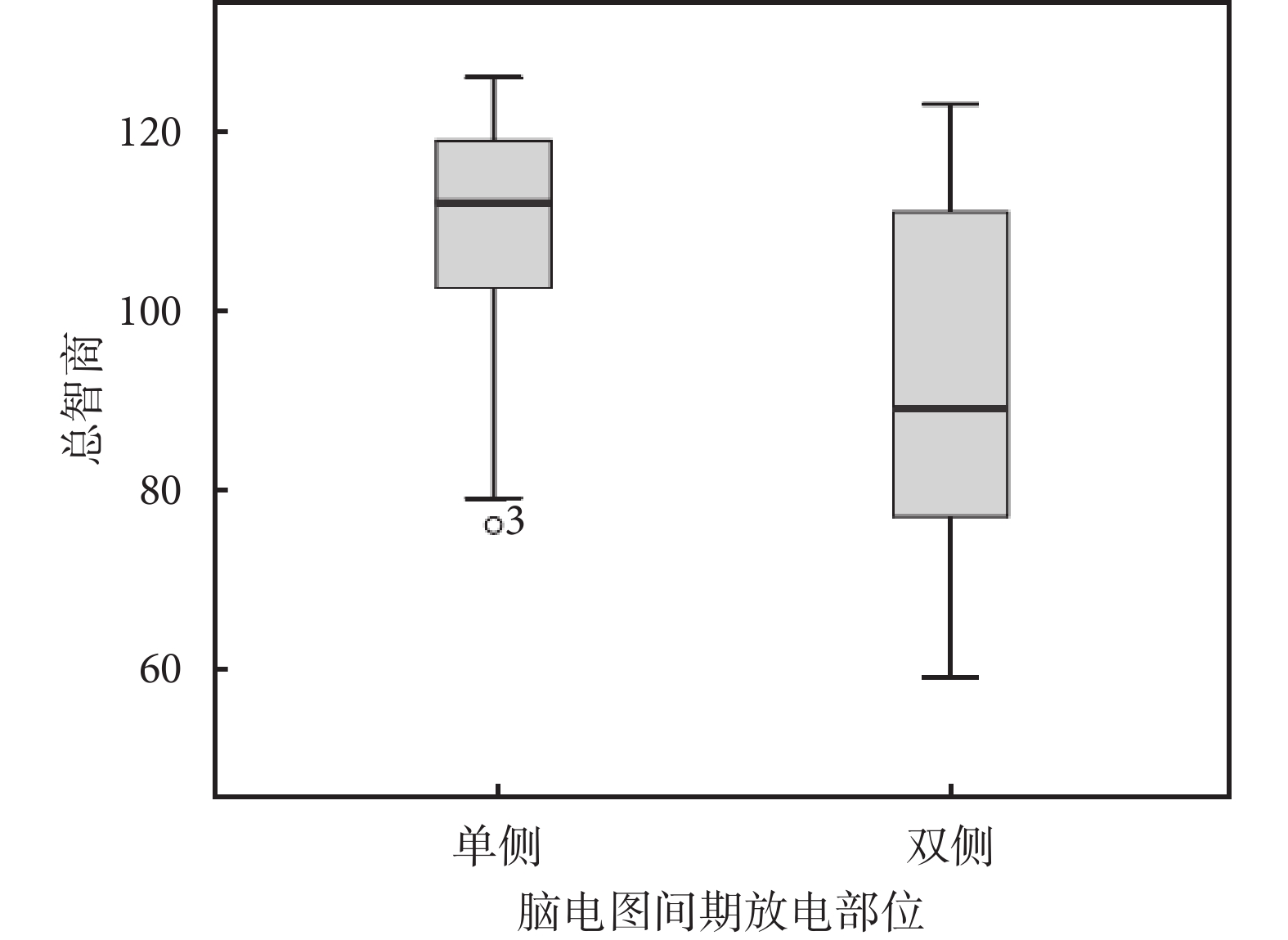

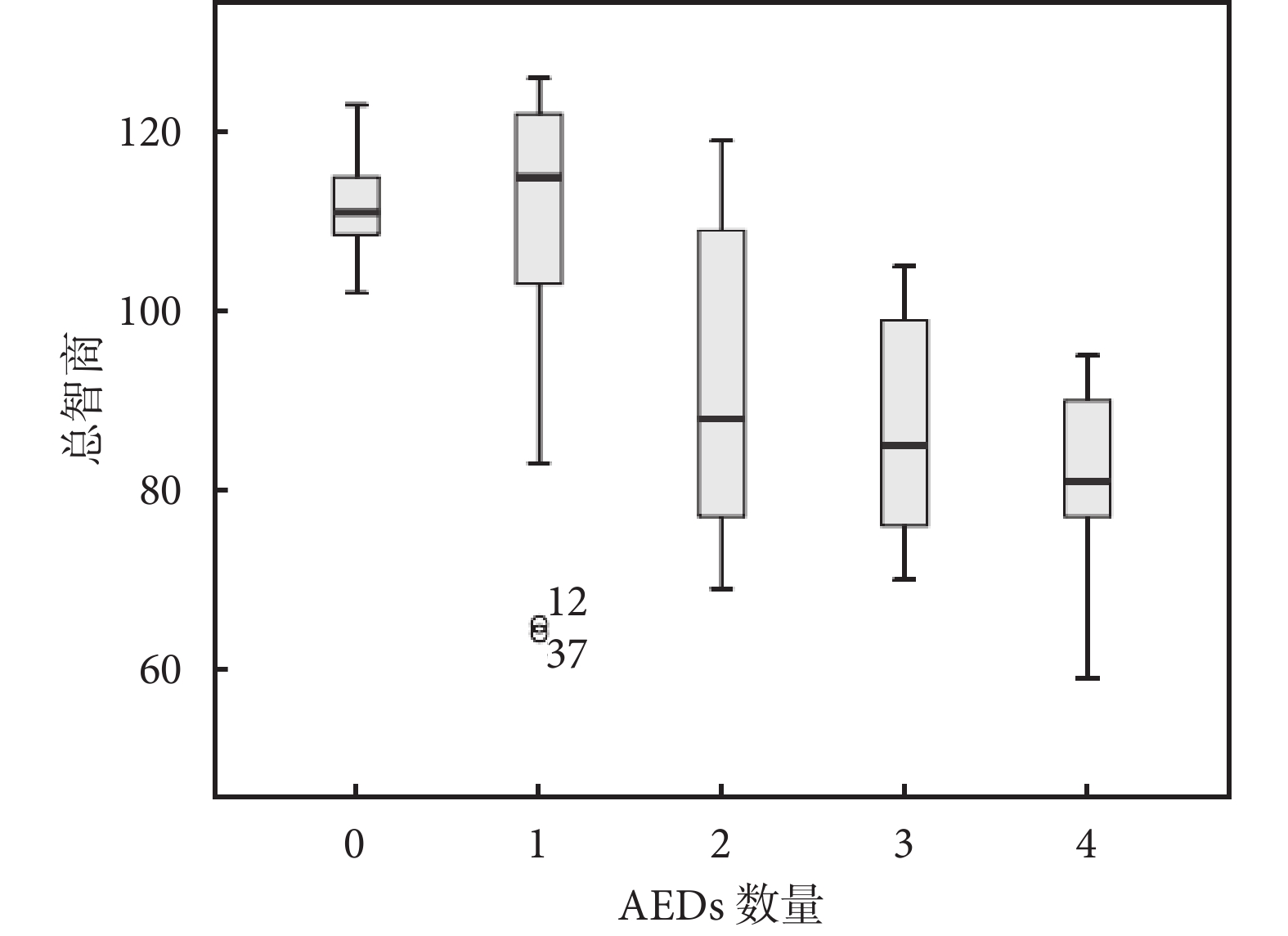

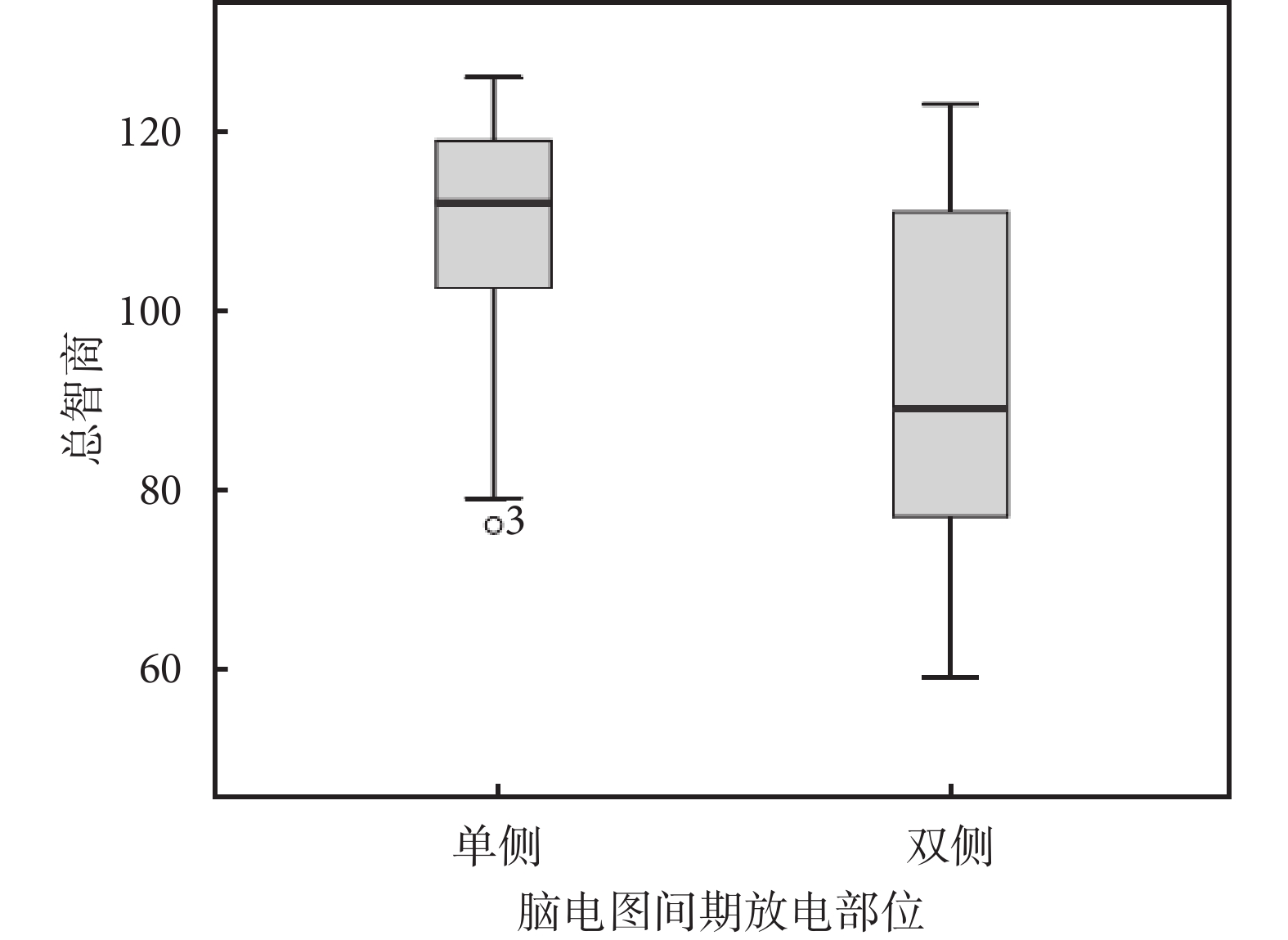

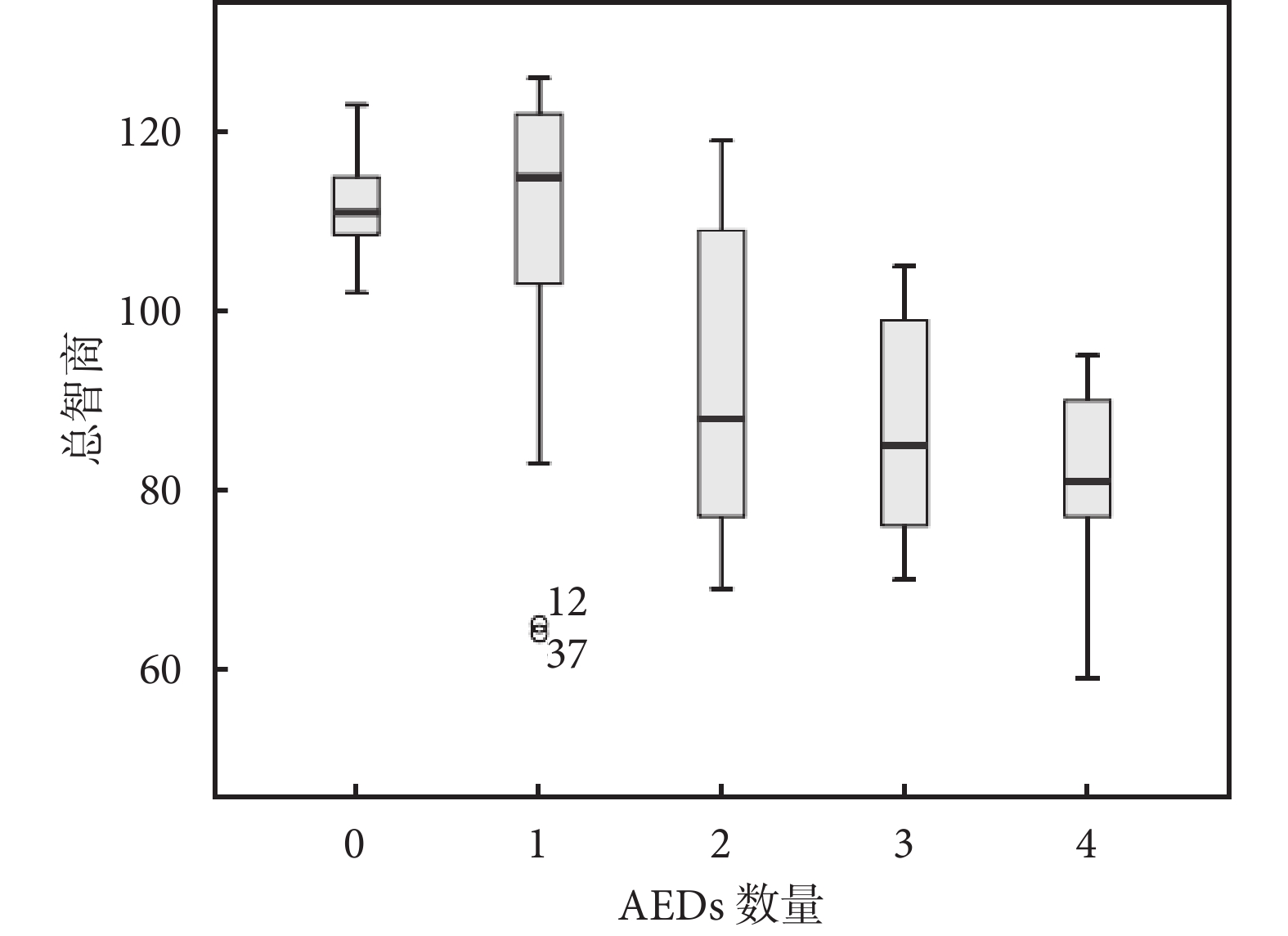

2.2 總智商的臨床相關因素

結果顯示,FIQ 的相關因素包括教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作形式、發作總次數(P <0.05),見表 1。AEDs 服用數量越多,FIQ 越低(圖 1)。EEG 間期雙側放電的癲癇患者智商比單側放電的癲癇患者智商更低(圖 2)。

圖2

腦電圖間期放電側別和總智商關系圖

Figure2.

The relationship between EEG discharge profile and FIQ

圖2

腦電圖間期放電側別和總智商關系圖

Figure2.

The relationship between EEG discharge profile and FIQ

圖1

抗癲癇藥物數量和總智商關系圖

Figure1.

The relationship between antiepileptic drugs and FIQ

圖1

抗癲癇藥物數量和總智商關系圖

Figure1.

The relationship between antiepileptic drugs and FIQ

2.3 其他認知領域的臨床相關因素分析

不同認知領域的相關分析結果見表 2(僅顯示 P<0.05 結果)。記憶功能損害與年齡、教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作總次數相關(P<0.05)。雖然記憶類型不同,但教育水平、EEG 間期放電側別、AEDs 均是記憶功能相關性較大的。語言功能結果顯示與教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作形式相關(P均<0.05)。視空間與教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作形式相關。注意力與癲癇病程(P=0.032)呈負相關。對于執行功能,主要與教育水平、AEDs 數量、發作形式、發作總次數相關(P均<0.05)。

2.4 認知障礙的危險因素分析

對于所有癲癇患者,以 FIQ≤90 認為是認知障礙,共 20 例;FIQ>90 認為無認知障礙,共 33 例。對兩組進行二元 Logistic 回歸分析,結果顯示,與認知功能相關的因素中,僅 AEDs 數量(OR=0.173,P=0.003)和 EEG 間期放電(OR=32.521,P=0.013)是造成癲癇患者的危險因素,見表 3。

3 討論

認知是指人腦對于外界信息的處理加工之后,轉換成內在的心理過程,從而獲得知識和應用知識的過程,包括記憶、語言、視空間、執行、注意力、感知等。Mameniskiene 等[6]在對顳葉癲癇(TLE)與記憶損害的分析中得出,對于長期記憶,復雜部分和(或)局灶繼發性全身發作的患者明顯比單純部分發作的患者表現更差,且發作間期癲癇樣放電與語言記憶和視覺記憶有關,同時指出復雜部分癲癇發作的次數、年齡、間期 EEG 放電是記憶障礙的重要預測因素。本研究與其他研究結果較為一致。對于發病年齡較早的患者,需要對記憶功能進行長期的隨訪和評估,盡量減輕記憶力的損害。語言功能中命名功能尤其容易受損[7],與記憶功能缺陷一樣,受到發病年齡影響,且教育水平越高,可能命名功能受損的程度越明顯。Boller 等[8]提出的視空間功能障礙是指感知刺激對象在空間中位置的困難,將這些對象整合到一個連貫的空間框架中的困難,以及執行涉及空間概念的心理操作困難。癲癇患者的視空間損害研究較少,有研究發現,癲癇患者的非記憶性視空間一般不易受損,而視覺空間記憶更易受損[9]。注意力和執行功能障礙也是此類患者常見的認知障礙。較長的癲癇發作時間、較多的藥物數量可能會對注意力障礙影響更大[10]。Thompson 等[11]通過對 136 例癲癇患者的資料進行回顧性分析,間隔 10 年進行前后認知評估發現隨著癲癇病程持續時間和復雜部分發作次數的增加,執行功能明顯下降。Black 等[12]在研究癲癇發作對執行功能的影響中指出,癲癇發作年齡和持續的癲癇發作是執行功能損傷的重要預測因素。

認知功能受到多種因素的影響,本研究通過對一般因素和臨床因素進行相關分析,但是與認知功能相關的因素中,僅 AEDs 數量和 EEG 間期放電部位是認知障礙的危險因素。目前,超過 20 個美國食品與藥品監督局(FDA)批準的 AEDs 可用于癲癇患者的治療。AEDs 導致認知損傷的機制知之甚少,研究認為 AEDs 控制癲癇發作的同時也會使神經元興奮性降低,從而對認知功能產生負面影響。神經心理學研究已經確定注意力、處理速度和記憶是受 AEDs 影響最大的[13, 14]。Meador[15]指出雖然 AEDs 對認知的影響不大,但仍具有臨床意義。新型 AEDs 要較傳統 AEDs 對認知的影響更小[16]。對 AEDs 治療有頑固性或不耐受的患者應進一步評估該患者是否適合進行手術治療,從而減少藥物的服用,減輕認知功能的下降。研究表明 AEDs 對認知的影響僅僅是一方面,持續的癲癇發作對認知和生活質量的影響更大,積極控制癲癇發作至關重要。

間期癲癇樣放電(Interictal epileptiform discharges,IEDs)對認知的影響是確定存在的[17, 18]。而 EEG 癲癇樣放電對患者長期電位的破壞作用可能是一定時間后認知損傷的神經生理學機制之一[18]。Joost 等[19]研究發現,持續的 IEDs 對認知的損害程度和癲癇發作對認知的損害是基本相同的,EEG 頻繁的癇樣放電與認知損傷之間有著密切的聯系。本研究結果顯示雙側 IEDs 對認知損傷更重,提示我們臨床在治療上須定期進行 EEG 檢查,在控制癲癇發作的同時也要注意減少 IEDs。IEDs 并不是癲癇發作的一部分,現有研究也并未說明是否要治療 IEDs 改善認知,以及如何治療等問題,對此仍需進一步研究。

很多研究在對慢性癲癇患者的回顧性分析中指出,癲癇發作的病程越長,認知功能越差。長期的慢性癲癇可能導致繼發性神經元丟失和代謝功能障礙,且動物實驗表明癲癇發作對腦結構和行為具有負面影響[20]。在本研究中,癲癇病程和癲癇發作的總次數與認知功能的相關性更大,而每次癲癇發作的持續時間對認知功能影響性的相關性小。在一些相關分析中,癲癇病程對認知影響最大,但在多變量分析中加入其他變量后,其影響減弱[21]。在入組的癲癇患者中,部分癲癇患者病程僅 1 個月,即使癲癇的發作時間較長,可能對認知功能也并無較大影響。一些研究者認為,只有在癲癇病程很長(如超過 30 年)后,對認知功能的影響才會明顯[22]。而發病年齡越早,大腦發育還不夠成熟,不太可能發展出應對認知損傷的儲備能力[23]。因此,較高的教育水平、較晚的癲癇發病年齡可能是影響認知儲備的因素[24]。但并不是越晚的發病年齡,認知功能損傷越小。當年齡超過 65 歲后,隨著年齡的增長本身就會出現認知下降,而癲癇發作更會加速認知損傷[25]。頻繁復雜部分發作也是認知功能下降的重要相關因素之一[26]。本研究中可以看出,局灶繼發雙側強直陣攣發作對認知功能的影響更大。本研究中單純的癲癇發作并不是認知障礙的危險因素,一方面可能是認知功能本來就受到多方面的影響;有研究報道超過 20 年以上癲癇發作對認知有明顯影響,本研究中癲癇病程最長 30 年,最短僅 1 個月,樣本量也不夠多。增加樣本量及更加嚴格篩選標準后,可能會有不同的研究結果。

癲癇病與認知障礙共存。一方面,癲癇發作會對認知產生有時限的、可逆的負面影響,發作間期癲癇放電也會影響認知功能;另一方面,某些認知或行為活動可能誘發或抑制癲癇發作,為癲癇控制提供了基礎[1]。關于癲癇與認知的了解大多是認知障礙產生的原因或者不同認知的損傷與各腦葉之間的聯系,鮮有文獻提出癲癇合并認知損傷的治療,因此是否治療、怎樣治療也是未來需要進一步研究的方向。

綜上,本研究結果提示在癲癇病的臨床治療中須積極控制癲癇發作,減少癲癇發作導致的腦損傷,藥物治療雖是最常見的治療方式,但對于藥物治療應從單藥起始,盡量減少藥物的種類,當藥物超過 3 種及 3 種以上時可以考慮手術治療或其他非手術治療方法。同時也須定期復查 EEG,以了解發作間期癲癇樣放電的變化。

近年來,隨著對癲癇與認知障礙共患病研究的不斷深入,癲癇患者的認知損傷受到越來越廣泛的關注。研究發現,在慢性癲癇患者中,約 70%~80% 存在著認知功能障礙[1]。隨著終身發作的累積,慢性和不能有效控制的癲癇發作可能會出現進行性智力下降,導致多種認知障礙,已經報道的認知障礙包括記憶、語言、視空間、執行功能和注意力的損害[2-4]。臨床研究發現,癲癇發作、發作年齡、病程、每次發作頻率,以及發作形式會造成認知損傷。雖然抗癲癇藥物(AEDs)對認知影響較小,但仍具有一定的臨床意義。腦電圖(EEG)是癲癇診斷和治療的重要評估手段,EEG 間期放電越多,對于大腦的認知損傷可能會更加嚴重。

在過去的半個世紀里,神經心理學在癲癇的診斷評估中發揮了重要的作用。神經心理評估被認為是對癲癇患者進行全面、客觀的認知和心理評估重要的無創、安全方式。研究報道,在癲癇發作時,甚至在發作前,可能就存在了認知心理損傷,需要更早地進行認知評估[5]。因此,通過神經心理評估對認知功能進行測試,了解癲癇與認知功能相關的因素,可以更好地進行臨床干預及指導。

1 資料與方法

1.1 研究對象

1.1.1 資料來源

收集 2016 年 3 月—2020 年 1 月就診于天津醫科大學總醫院神經內科及神經外科癲癇門診和住院的局灶性癲癇患者 53 例。本研究獲得天津醫科大學總醫院醫學倫理委員會批準及患者知情同意。

1.1.2 納入標準

① 符合 2017 年國際抗癲癇聯盟(ILEA)局灶性癲癇的診斷標準;② 均有>24 h 視頻腦電圖(VEEG)、頭部核磁共振成像(MRI)檢查;③ 均在患者及家屬同意下進行神經心理評估,同時患者能配合完成相關的認知功能測驗,所有受試者在進行心理評估前 1 天均無癲癇發作;④ 無其他內科疾病、無嚴重精神類疾病,無進行性腦病史。

1.1.3 排除標準

① 總智商(Full intelligence quotient,FIQ)<46,不能配合完成相關認知功能測試者或者測試過程中出現癲癇發作者;② 有腦手術切除病灶史患者;③ 年齡>65 歲者;④ 有嚴重的精神類疾病或其他內科疾病者。

1.2 方法

1.2.1 患者資料收集

局灶性癲癇患者資料收集包括一般資料和臨床資料。一般資料為患者的一般信息,包含其姓名、性別、年齡、聯系方式、教育程度、居住地。臨床資料包括患者的既往史(出生史、手術史、有無進行性腦病史等)、癲癇發病年齡、發作形式、發作頻率及每次發作持續時間、藥物服用情況和患者的 VEEG 和影像學檢查結果。

1.2.2 患者認知功能評估方法

對認知功能的評估采用神經心理評估,受試者均在安靜、放松的環境中進行測試,均有 1 名監護者陪同,患者及家屬均知情同意。測試時間 5~8 h,在測試前告知患者測試的大概內容、測試時間,患者信息絕對保密。通過韋氏智力量表(<16 歲采用 WISC-RC,≥16 歲采用 WAIS-RC)、Hopkins 聽覺語言學習、Rey-Osterrieth 復雜圖形、d2 注意力測驗、連線測試 A 和 B、Stroop 色詞測試對總智商、記憶、語言、視空間、注意力和執行功能進行認知測評。

1.3 統計學方法

本研究采用 SPSS Statistics 22 統計軟件。對各研究變量進行描述性分析,連續數據用均數±標準差表示,多變量之間的相關性采用 Spearman 相關分析,對所有相關因素進行二元 Logistic 回歸分析,以 P 值<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 患者一般資料和臨床資料分析

研究共納入 53 例局灶性癲癇患者,其中男 25 例,女 28 例;年齡最小 7 歲,最大 64 歲,平均(23.58±13.24)歲。教育水平最少 1 年,最多 21 年,平均(9.40±5.16)年。發病年齡最小 2 歲,最大 50 歲,平均(16.68±12.30)歲。病程最短為半個月,最長 30 年,平均(6.49±7.39)年。發作時間最短是 15 s/次,最長 900 s/次,平均每次(98.30±135.05)s/次。AEDs 服用情況中,未服用 AEDs 7 例(13.2%)、服用 1 種 22 例(43.5%)、2 種 13 例(18.1%)、3 種 6 例(8.3%)、4 種及 4 種以上 5 例(6.9%)。根據發作形式分為四類:局灶性起源無意識障礙 3 例(5.7%)、局灶性起源伴有意識障礙 19 例(35.8%)、局灶繼發雙側強直陣攣發作 24 例(45.3%)、混合性發作(前三類中的兩種及兩種以上)7 例(13.2%)。EEG 間期單側放電 23 例(43.4%)、雙側放電 30 例(56.6%)。在發作總次數中,≤10 次 15 例(28.3%)、11~100 次 12 例(22.6%)、101~500 次 10 例(18.9%)、501~1000 次 3 例(5.7%)、>1 000 次 13 例(24.5%)。

2.2 總智商的臨床相關因素

結果顯示,FIQ 的相關因素包括教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作形式、發作總次數(P <0.05),見表 1。AEDs 服用數量越多,FIQ 越低(圖 1)。EEG 間期雙側放電的癲癇患者智商比單側放電的癲癇患者智商更低(圖 2)。

圖2

腦電圖間期放電側別和總智商關系圖

Figure2.

The relationship between EEG discharge profile and FIQ

圖2

腦電圖間期放電側別和總智商關系圖

Figure2.

The relationship between EEG discharge profile and FIQ

圖1

抗癲癇藥物數量和總智商關系圖

Figure1.

The relationship between antiepileptic drugs and FIQ

圖1

抗癲癇藥物數量和總智商關系圖

Figure1.

The relationship between antiepileptic drugs and FIQ

2.3 其他認知領域的臨床相關因素分析

不同認知領域的相關分析結果見表 2(僅顯示 P<0.05 結果)。記憶功能損害與年齡、教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作總次數相關(P<0.05)。雖然記憶類型不同,但教育水平、EEG 間期放電側別、AEDs 均是記憶功能相關性較大的。語言功能結果顯示與教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作形式相關(P均<0.05)。視空間與教育水平、發病年齡、AEDs 數量、EEG 間期放電側別、發作形式相關。注意力與癲癇病程(P=0.032)呈負相關。對于執行功能,主要與教育水平、AEDs 數量、發作形式、發作總次數相關(P均<0.05)。

2.4 認知障礙的危險因素分析

對于所有癲癇患者,以 FIQ≤90 認為是認知障礙,共 20 例;FIQ>90 認為無認知障礙,共 33 例。對兩組進行二元 Logistic 回歸分析,結果顯示,與認知功能相關的因素中,僅 AEDs 數量(OR=0.173,P=0.003)和 EEG 間期放電(OR=32.521,P=0.013)是造成癲癇患者的危險因素,見表 3。

3 討論

認知是指人腦對于外界信息的處理加工之后,轉換成內在的心理過程,從而獲得知識和應用知識的過程,包括記憶、語言、視空間、執行、注意力、感知等。Mameniskiene 等[6]在對顳葉癲癇(TLE)與記憶損害的分析中得出,對于長期記憶,復雜部分和(或)局灶繼發性全身發作的患者明顯比單純部分發作的患者表現更差,且發作間期癲癇樣放電與語言記憶和視覺記憶有關,同時指出復雜部分癲癇發作的次數、年齡、間期 EEG 放電是記憶障礙的重要預測因素。本研究與其他研究結果較為一致。對于發病年齡較早的患者,需要對記憶功能進行長期的隨訪和評估,盡量減輕記憶力的損害。語言功能中命名功能尤其容易受損[7],與記憶功能缺陷一樣,受到發病年齡影響,且教育水平越高,可能命名功能受損的程度越明顯。Boller 等[8]提出的視空間功能障礙是指感知刺激對象在空間中位置的困難,將這些對象整合到一個連貫的空間框架中的困難,以及執行涉及空間概念的心理操作困難。癲癇患者的視空間損害研究較少,有研究發現,癲癇患者的非記憶性視空間一般不易受損,而視覺空間記憶更易受損[9]。注意力和執行功能障礙也是此類患者常見的認知障礙。較長的癲癇發作時間、較多的藥物數量可能會對注意力障礙影響更大[10]。Thompson 等[11]通過對 136 例癲癇患者的資料進行回顧性分析,間隔 10 年進行前后認知評估發現隨著癲癇病程持續時間和復雜部分發作次數的增加,執行功能明顯下降。Black 等[12]在研究癲癇發作對執行功能的影響中指出,癲癇發作年齡和持續的癲癇發作是執行功能損傷的重要預測因素。

認知功能受到多種因素的影響,本研究通過對一般因素和臨床因素進行相關分析,但是與認知功能相關的因素中,僅 AEDs 數量和 EEG 間期放電部位是認知障礙的危險因素。目前,超過 20 個美國食品與藥品監督局(FDA)批準的 AEDs 可用于癲癇患者的治療。AEDs 導致認知損傷的機制知之甚少,研究認為 AEDs 控制癲癇發作的同時也會使神經元興奮性降低,從而對認知功能產生負面影響。神經心理學研究已經確定注意力、處理速度和記憶是受 AEDs 影響最大的[13, 14]。Meador[15]指出雖然 AEDs 對認知的影響不大,但仍具有臨床意義。新型 AEDs 要較傳統 AEDs 對認知的影響更小[16]。對 AEDs 治療有頑固性或不耐受的患者應進一步評估該患者是否適合進行手術治療,從而減少藥物的服用,減輕認知功能的下降。研究表明 AEDs 對認知的影響僅僅是一方面,持續的癲癇發作對認知和生活質量的影響更大,積極控制癲癇發作至關重要。

間期癲癇樣放電(Interictal epileptiform discharges,IEDs)對認知的影響是確定存在的[17, 18]。而 EEG 癲癇樣放電對患者長期電位的破壞作用可能是一定時間后認知損傷的神經生理學機制之一[18]。Joost 等[19]研究發現,持續的 IEDs 對認知的損害程度和癲癇發作對認知的損害是基本相同的,EEG 頻繁的癇樣放電與認知損傷之間有著密切的聯系。本研究結果顯示雙側 IEDs 對認知損傷更重,提示我們臨床在治療上須定期進行 EEG 檢查,在控制癲癇發作的同時也要注意減少 IEDs。IEDs 并不是癲癇發作的一部分,現有研究也并未說明是否要治療 IEDs 改善認知,以及如何治療等問題,對此仍需進一步研究。

很多研究在對慢性癲癇患者的回顧性分析中指出,癲癇發作的病程越長,認知功能越差。長期的慢性癲癇可能導致繼發性神經元丟失和代謝功能障礙,且動物實驗表明癲癇發作對腦結構和行為具有負面影響[20]。在本研究中,癲癇病程和癲癇發作的總次數與認知功能的相關性更大,而每次癲癇發作的持續時間對認知功能影響性的相關性小。在一些相關分析中,癲癇病程對認知影響最大,但在多變量分析中加入其他變量后,其影響減弱[21]。在入組的癲癇患者中,部分癲癇患者病程僅 1 個月,即使癲癇的發作時間較長,可能對認知功能也并無較大影響。一些研究者認為,只有在癲癇病程很長(如超過 30 年)后,對認知功能的影響才會明顯[22]。而發病年齡越早,大腦發育還不夠成熟,不太可能發展出應對認知損傷的儲備能力[23]。因此,較高的教育水平、較晚的癲癇發病年齡可能是影響認知儲備的因素[24]。但并不是越晚的發病年齡,認知功能損傷越小。當年齡超過 65 歲后,隨著年齡的增長本身就會出現認知下降,而癲癇發作更會加速認知損傷[25]。頻繁復雜部分發作也是認知功能下降的重要相關因素之一[26]。本研究中可以看出,局灶繼發雙側強直陣攣發作對認知功能的影響更大。本研究中單純的癲癇發作并不是認知障礙的危險因素,一方面可能是認知功能本來就受到多方面的影響;有研究報道超過 20 年以上癲癇發作對認知有明顯影響,本研究中癲癇病程最長 30 年,最短僅 1 個月,樣本量也不夠多。增加樣本量及更加嚴格篩選標準后,可能會有不同的研究結果。

癲癇病與認知障礙共存。一方面,癲癇發作會對認知產生有時限的、可逆的負面影響,發作間期癲癇放電也會影響認知功能;另一方面,某些認知或行為活動可能誘發或抑制癲癇發作,為癲癇控制提供了基礎[1]。關于癲癇與認知的了解大多是認知障礙產生的原因或者不同認知的損傷與各腦葉之間的聯系,鮮有文獻提出癲癇合并認知損傷的治療,因此是否治療、怎樣治療也是未來需要進一步研究的方向。

綜上,本研究結果提示在癲癇病的臨床治療中須積極控制癲癇發作,減少癲癇發作導致的腦損傷,藥物治療雖是最常見的治療方式,但對于藥物治療應從單藥起始,盡量減少藥物的種類,當藥物超過 3 種及 3 種以上時可以考慮手術治療或其他非手術治療方法。同時也須定期復查 EEG,以了解發作間期癲癇樣放電的變化。