引用本文: 何文斌, 趙明睿, 沈云娟, 劉亞麗, 史雪峰, 史哲, 王小強, 楊文楨, 蘭正波, 韓彥明, 張新定. 額葉癲癇患者手術后療效及其影響因素的分析研究. 癲癇雜志, 2021, 7(3): 234-240. doi: 10.7507/2096-0247.20210036 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

額葉癲癇(Frontal lobe epilepsy,FLE)作為第二常見的局灶性難治性癲癇(約占 20%~30%),其發病率僅次于顳葉癲癇(Temporal lobe epilepsy,TLE),而 FLE 患者手術后癲癇無發作率卻顯著低于 TLE,從 23%~80% 不等[1],究其原因還是致癇區定位不精確,可能與額葉本身的細胞構筑、解剖特性以及不同的致癇網絡傳播途徑有關[2]。此外,即使是定位準確和較局限的致癇性病灶,若位于運動區、語言區、錐體束等重要功能區,也可能會限制手術干預。

研究表明 FLE 患者手術療效欠佳[3],為了更好地了解術后長期發作結局和影響預后的預測因素,以指導評估治療和給予患者期望參考,本研究回顧性分析 30 例連續接受手術治療難治性 FLE 患者的臨床資料,評估手術結果,并將手術預后與人口統計學特征、電臨床、核磁共振成像(MRI)及正電子發射計算機斷層顯像(PET)表現、手術方面、組織病理結果、術后癲癇發作及復查腦電圖(EEG)等數據相比較,并復習相關文獻進一步深入探討。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析 2016 年 1 月—2020 年 2 月于蘭州大學第二醫院功能神經外科經多模態癲癇外科評估體系評估并行手術治療的 30 例難治性 FLE 患者的臨床資料,包括一般資料(性別、發病年齡、手術年齡)、詳細病史(既往史、出生史等)、癲癇病程、癥狀學表現[發作方式、是否繼發全身強直陣攣發作(Generalized tonic clonic seizures,GTCS)等]、發作頻率、MRI、PET 及影像后處理結果、EEG 和立體定向腦電圖(SEEG)監測數據、神經心理評估結果、手術側別、方式、切除范圍和病理結果、術后并發癥、復查 MRI、EEG 以及預后隨訪等資料。本研究經蘭州大學第二醫院醫學倫理委員會批準后正式實施,所有患者及家屬均對本次研究目的、檢查方法了解同意,并簽署知情同意書。

1.2 術前評估方法

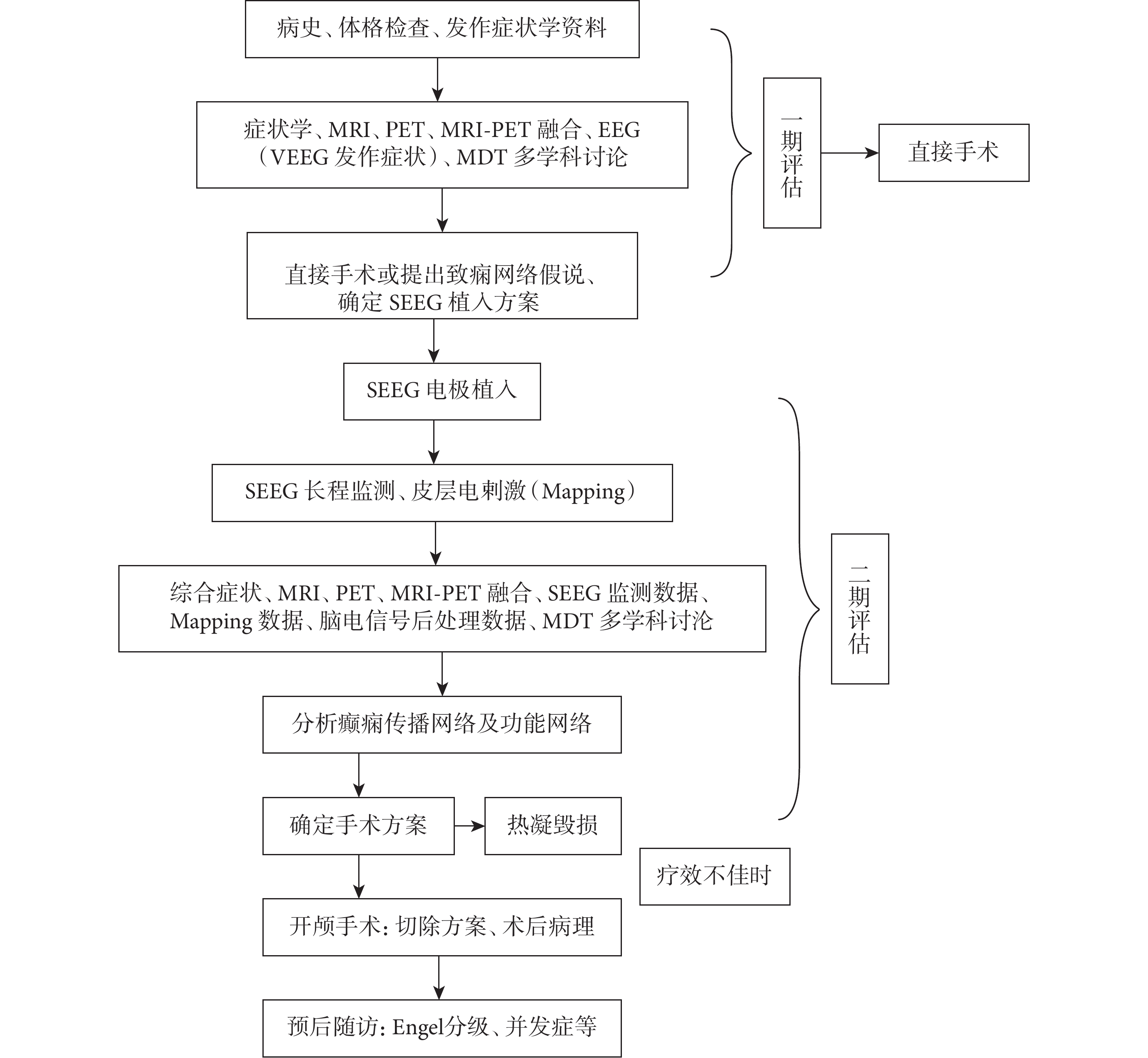

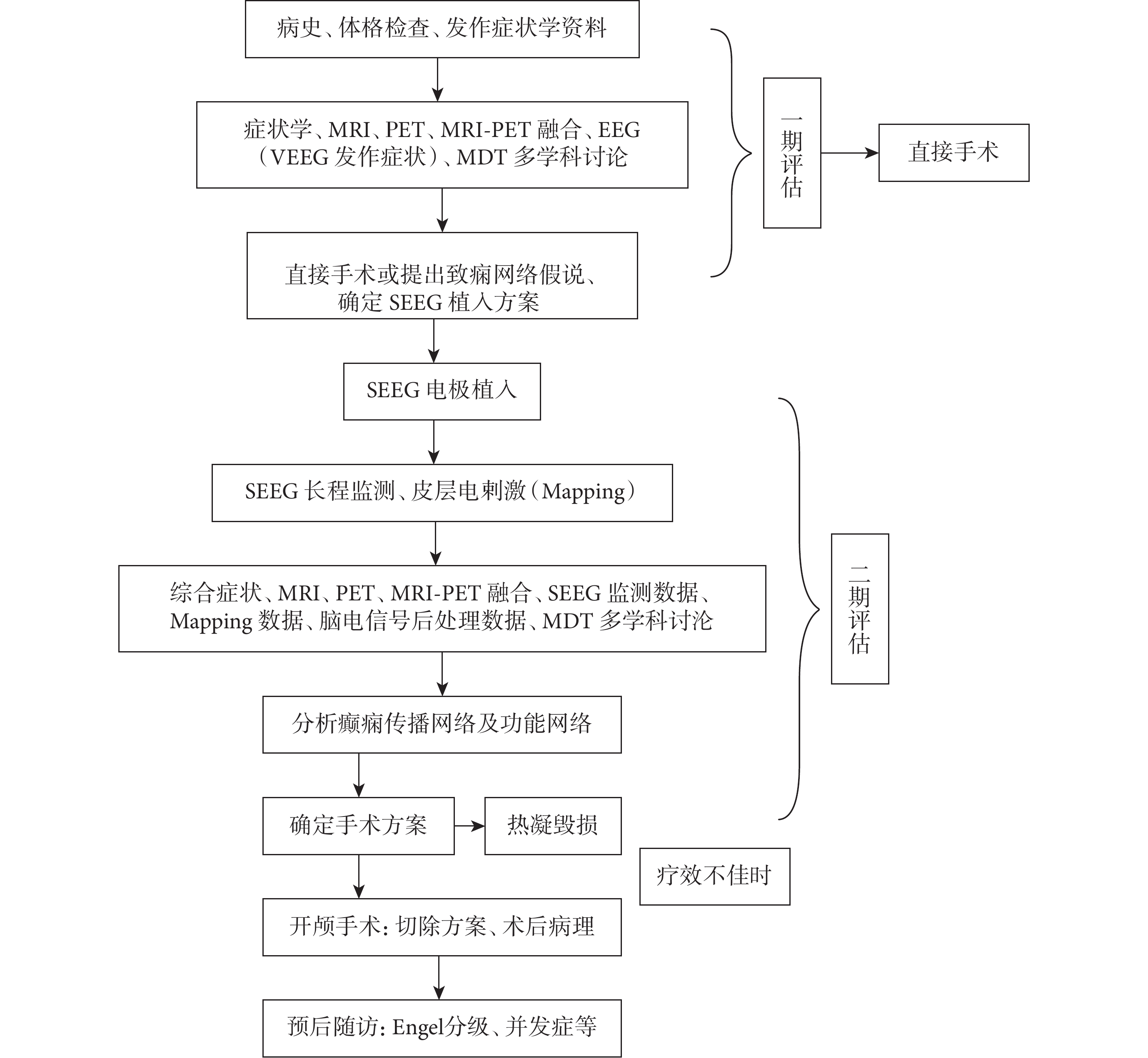

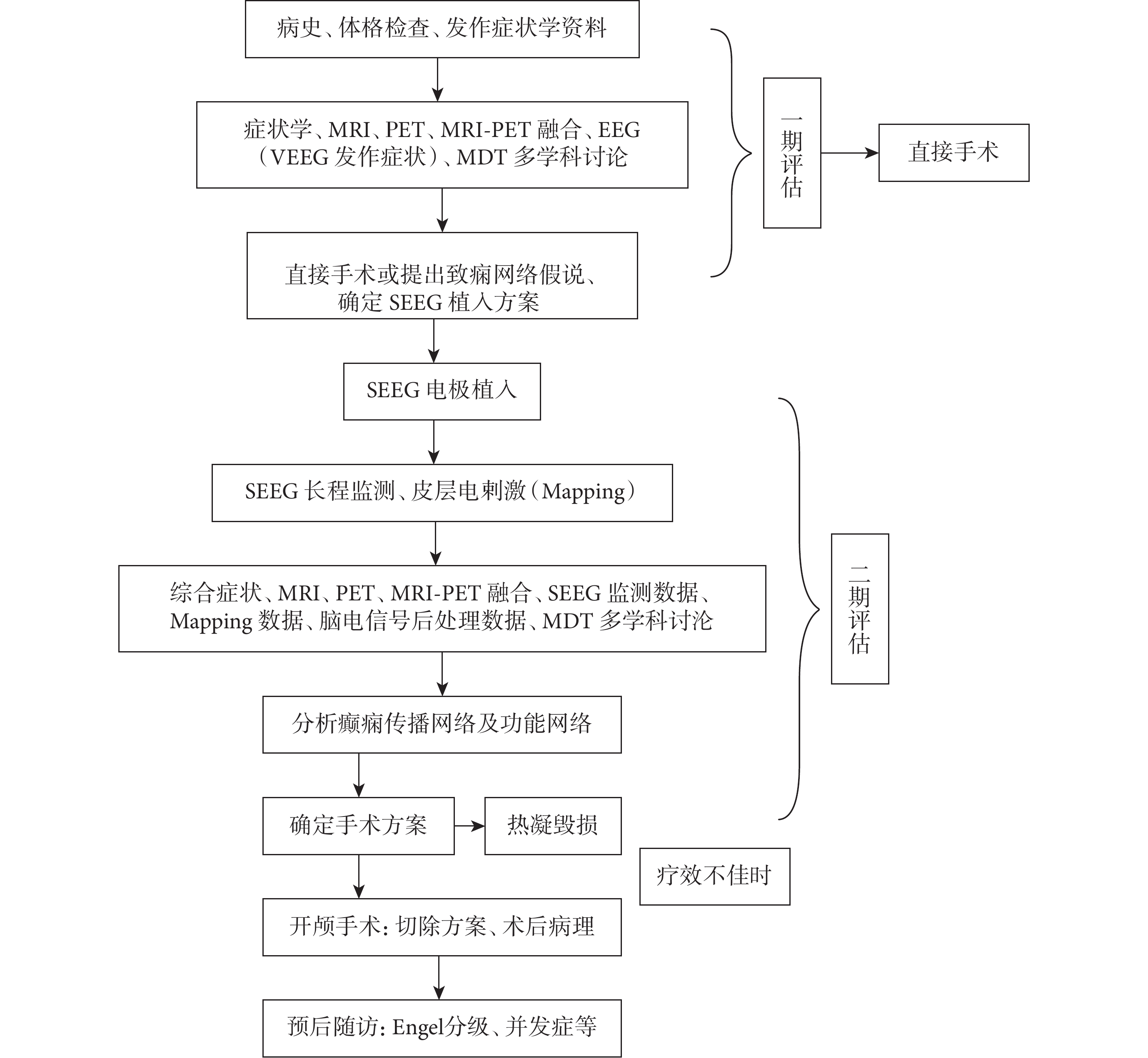

多模態癲癇外科評估體系包括Ⅰ期無創評估和Ⅱ期侵入性評估(圖 1)。患者入院后詳細分析一般資料、發作癥狀學特征、神經心理評估等;所有患者均采用我院 3.0T 西門子 Verio MRI 系統行專門的癲癇序列掃描(大范圍精掃),包括等體素 T1 矢狀位、薄層 T2 軸位、薄層 T2-FLAIR 軸位、冠狀位、矢狀位序列;所有患者均采用日本 Nihon Kohden EEG-1200 32/64/256 導聯視頻 EEG 監測儀進行長程視頻腦電監測(VEEG),記錄發作間歇期及發作期 EEG 癲癇樣異常放電情況;根據需要行功能核磁共振(fMRI)、PET-CT(GE Discovery Elite 64 型 PET-CT 一體掃描儀)檢查;對于Ⅰ期評估 MRI 陰性、額葉廣泛異常、病變位于/鄰近重要功能區或“解剖-電-臨床”三者不一致者行顱內侵入性評估(本研究均為 SEEG),SEEG 電極置入方案及監測結果的可靠性與Ⅰ期評估對致癇區及致癇網絡假說的準確判斷有關。

圖1

多模態癲癇外科術前評估流程圖

Figure1.

Flow chart of preoperative evaluation of multimodal epilepsy surgery

圖1

多模態癲癇外科術前評估流程圖

Figure1.

Flow chart of preoperative evaluation of multimodal epilepsy surgery

1.3 手術方式

本研究納入的患者通過多模態癲癇外科評估體系的精準評估,以切除或毀損致癇區或阻斷致癇網絡的傳播為原則制定個體化手術方案(均經多學科 MDT 會議討論決定),包括切除性手術、阻斷性手術、基于 SEEG 的射頻熱凝毀損手術。① 切除性手術:是目前治療額葉癲癇最多的術式,通過切除病灶或經術前、術中評估證實為致癇區的皮質來盡可能達到術后癲癇無發作的目的;② 阻斷性手術:旨在阻斷致癇網絡的傳播路徑以減少發作頻率,如胼胝體切開術、多處軟膜下橫切術等;③ 基于 SEEG 的射頻熱凝毀損術:此術旨在精確毀損經評估后確定為致癇區的深部結構,觀察術后療效及癲癇樣異常放電情況,若毀損后仍有發作、腦電監測仍有癲癇樣放電則需行開顱切除性手術。

1.4 術后病理及并發癥等

手術標本(切除性手術)切除后常規送我院病理科進行組織病理檢查(HE 染色、免疫組化等)。觀察術后是否出現感染、出血、腦脊液漏、神經功能損傷等并發癥,以及并發癥的治療恢復情況。觀察是否出現術后急性期癲癇發作(Acute postoperative seizure,APOS,定義為術后 1 周內出現的癲癇發作)。

1.5 預后及隨訪

癲癇手術療效評價采用 Engel 外科手術療效分級標準評估:Ⅰ級癲癇完全控制或者僅有先兆癥狀產生;Ⅱ級癲癇發作極少(≤2 次/年);Ⅲ級發作明顯改善,減少≥75%;Ⅳ級無明顯改善,減少<75%。Ⅰ級為預后良好,Ⅱ-Ⅳ級為預后不良。對納入本研究的患者定期隨訪,術后繼續口服抗癲癇藥物(AEDs),并根據定期復查 EEG 及血藥濃度情況適時調藥、減藥,直至停藥。

1.6 統計學分析

采用 SPSS 19.0 軟件進行統計分析,收集的各研究變量用描述性統計分析,計量資料用“均數±標準差”表示,計數資料用“例數(%)”表示,恰當地使用 t 檢驗、χ2 檢驗或 Fisher 精確檢驗分析各研究變量在預后良好組和預后不良組之間的差異;采用多因素 Logistic 回歸分析評估各研究變量對癲癇手術預后的重要性,確定潛在的預后預測因素。以 P 值<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 一般特征

研究共納入難治性 FLE 患者 30 例,其中男 17 例(56.7%),女 13 例(43.3%),癲癇發作起始年齡為(16.30±10.65)歲(0.9~44 歲),手術治療時年齡為(23.98±11.04)歲(2~48 歲),癲癇發作病程為(7.68±6.37)年(1~21 年)。出生時有缺氧病史 2 例,既往高熱驚厥史 2 例,頭部外傷史 4 例,患腦膿腫病史 1 例,其余患者既往史無特殊。除 1 例患者智能較同齡人減退、1 例性格表現偏激、記憶力減退外,其余神經系統查體均未見明顯異常。30 例患者中,右利手 28 例,左利手 1 例,雙利手 1 例。

2.2 術前評估結果

發作癥狀學表現中,單純部分性發作(Simple partial seizure,SPS)5 例(16.7%),復雜部分性發作(Complex partial seizures,CPS)13 例(43.3%),繼發 GTCS 20 例(66.7%),發生癲癇持續狀態者 3 例,8 例患者發作前有不同程度的先兆,分別表現為激動興奮感、心動過速,恐懼、似曾相識感,頭暈、站立不穩,左上肢麻木感,恐懼、頭暈感,胸悶、胃氣上升感,頭痛、頭暈、耳鳴、胸悶,緊張、恐懼、左側肢體不適感,發作頻率表現為每日均有發作 9 例(30%),每周發作者 5 例(16.7%),每月發作 16 例(53.3%),范圍從 5~6 次/日至1~2 次/月不等。

30 例患者均行 MRI 癲癇序列,3 例為 MRI 陰性,27 例(90%)為 MRI 陽性,其中 2 例因病變靠近功能區而行 fMRI 以進一步明確優勢半球及功能定位。20 例患者根據情況行發作間期 18F-FDG-PET 檢查,其中 18 例(90%)于額葉相關區域表現出不同程度的低代謝。30 例患者常規行頭皮 VEEG,26 例有間歇期癲癇樣異常放電,其中 18 例(60%)表現為單側額區放電,8 例表現為雙側廣泛區域放電,發作期 EEG 僅 7 例(23.3%)能定位到單側額區,10 例表現出彌漫性、多腦區性放電或因運動偽跡干擾無法定側或定位,其余 13 例未記錄到癲癇發作。

16 例患者因“解剖(影像)-電生理(頭皮 EEG)-臨床(癥狀學)-代謝(PET)”不一致或影像學表現陰性而行Ⅱ期侵入性評估,均植入 SEEG 電極。共植入 119 根深部電極,平均每例患者植入電極數為(7.4±1.5)根,植入后均行寶石 CT 復查并與 MRI 數據融合,未見出血等并發癥,電極植入位置準確無誤,次日即行顱內長程 VEEG 監測,所有患者監測時間為 2~21 天,平均監測時長為 8.0 天,均記錄到至少 1 次慣常發作,分析發作時顱內腦電信號均能定位相應發作起始區,并可大致判斷致癇網絡的傳播區域。SEEG 監測期間和電極拔除后均未見出血、感染和神經功能缺損等并發癥。

2.3 手術及術后結果

所有患者的手術切除方案均是在多學科協作診療(MDT)會議上討論決定的,14 例經Ⅰ期無創評估后直接行病灶切除手術,16 例經Ⅰ期無創評估和Ⅱ期侵入性評估后行致癇病灶切除術 8 例、軟膜下橫纖維離斷術 1 例、致癇病灶切除術+胼胝體離斷術 2 例、軟膜下橫纖維離斷術+致癇病灶切除術 1 例、射頻熱凝毀損術+致癇病灶切除術 3 例、射頻熱凝毀損術+致癇病灶切除術+胼胝體離斷術 1 例。25 例術中切除前后均行皮層腦電監測(ECog)以指導手術切除范圍,并熱灼周圍部分放電皮層。因手術切除部位涉及功能區,有 2 例行術中喚醒麻醉、9 例行中央溝定位以明確功能區,避免術后出現功能缺損。所有患者手術側別左和右各占 15 例(50%),手術切除部位中額葉內側面 4 例、背外側 14 例、額極和額底 6 例、內側面+背外側 1 例、背外側+額底 1 例、內側面+背外側+額底 1 例、中央區 3 例。

影像學或 SEEG 上確定的病灶,25 例(83.3%)完全切除,其余 5 例因病灶位于或毗鄰功能區而未能完全切除。本組病例中有 29 例獲得術后病理檢查結果:局灶性腦皮質發育不良(Focal cortical dysplasia,FCD)20 例(71.4%),胚胎發育不良性神經上皮腫瘤(Dysfetal neuroepithelial tumor,DNET)1 例,節細胞膠質瘤(WHO Ⅰ級)3 例,海綿狀血管瘤 2 例,動靜脈血管畸形 2 例,非特異性表現 1 例。

30 例患者術后出現暫時性并發癥者 6 例,其中出血 1 例,顱內感染 1 例,短暫性失語 2 例,左上肢肌力減退 2 例,經積極治療后均恢復正常。出現 APOS 6 例。

2.4 手術預后及其可能的影響因素分析

30 例患者術后經門診定期復查或電話隨訪,隨訪 8~56 個月,平均為(29.9±14.1)個月。其中 Engel Ⅰ級 21 例(70%),Engel Ⅱ級 4 例(13.3%),Engel Ⅲ級 3 例(10%),Engel Ⅳ級 2 例(6.7%),16 例行 SEEG 監測的患者 Engel Ⅰ級 14 例(87.5%),本組額葉癲癇病例手術預后良好率(Engel Ⅰ級)達到了 70%。其中 1 例性格表現偏激、記憶力減退患者術后隨訪時,經神經心理測試反應性格較前明顯好轉、知識接受能力明顯提高。

30 例患者術后復查頭皮 EEG(復查時間 3 個月~2 年)提示 11 例正常范圍 EEG,經臨床醫師和神經電生理醫師綜合評估后,已有 9 例患者停服 AEDs。

本組 30 例額葉癲癇病例手術后結局根據 Engel 分級標準分為預后良好組(Engel Ⅰ級)和預后不良組(Engel Ⅱ~Ⅳ級),分別比較兩組中性別、既往病史、癲癇發作起始年齡、癲癇病程、手術治療年齡、癲癇發作類型、有無繼發 GTCS、有無癲癇持續狀態、有無先兆、癲癇發作頻率、MRI 表現、PET 結果、頭皮 EEG 定側情況、SEEG 監測情況、手術側別、術中 ECog 監測情況、手術切除部位、致癇病灶是否完全切除、病理檢查結果、有無出現 APOS 以及術后復查 EEG 情況等因素的差異,發現影響預后的因素有:癲癇病程(P<0.001)、是否繼發 GTCS(P=0.011)、癲癇發作頻率(P=0.006)、PET 檢查結果(P=0.042)、是否 SEEG 監測(P=0.025)、手術側別(P=0.046)、致癇病灶是否完全切除(P=0.008)、是否出現 APOS(P=0.001)、術后復查 EEG 是否有癲癇樣放電(P=0.006)(表 1)。

,n(%)]

Table1.

The results of univariate analysis of factors affecting the prognosis of 30 patients with frontal lobe epilepsy [

,n(%)]

Table1.

The results of univariate analysis of factors affecting the prognosis of 30 patients with frontal lobe epilepsy [ , n (%)]

, n (%)]

對單因素分析顯示有統計學差異的各研究變量進行多因素 Logistic 回歸分析,結果顯示:癲癇病程(P=0.005)、癲癇發作頻率(P=0.005)、是否 SEEG 監測(P=0.036)、致癇病灶是否完全切除(P=0.024)、是否出現 APOS(P=0.009)是影響預后的獨立預測因素(表 2)。

3 討論

本研究中 30 例難治性 FLE 患者,21 例(70%)在隨訪周期內獲得 Engel I 級預后,這與既往報道[1]的 FLE 手術后癲癇無發作率在 23%~80% 之間相一致。有研究發現,FLE 患者手術結局的變化多發生于術后 2 年內,隨著時間的推移,癲癇無發作率逐漸降低[4],我們的病例可能由于樣本量較少、隨訪周期較短、神經心理學資料不齊全等因素,結果偏向于更有利的結局,我們期望未來進行多中心、更大規模的的前瞻性研究以進一步分析 FLE 患者手術后長期發作結局和影響預后的預測因素,以指導評估治療和給予患者期望參考。本研究對術前、術后所有可能影響患者預后的變量進行單因素分析,發現癲癇病程、是否繼發 GTCS、癲癇發作頻率、PET 結果、有否 SEEG 監測、手術側別、致癇病灶是否完全切除、是否出現 APOS、術后 EEG 是否有癲癇樣放電顯著影響手術預后,經多因素 Logistic 回歸分析后,發現癲癇病程、癲癇發作頻率、有否 SEEG 監測、致癇病灶是否完全切除、是否出現 APOS 是影響預后的獨立預測因素。

本研究表明,較短的癲癇病程被認為是獲得癲癇無發作的預測因素,在 Simasathien 等[5]和 Samuel 等[6]的研究中,兒童和癲癇病程較短的成人患者在 FLE 手術后發現了更好的預后,Ramantani 等[7]的另一項研究在 75 例兒童和青少年患者病例隊列中證實了這一現象。此外,臨床和實驗室研究均表明,癲癇持續時間越長,可導致異常的神經元和神經網絡重塑,從而導致更廣泛的致癇神經網絡,增加不完全切除和術后手術失敗的可能性[8-9]。我們將癲癇發作頻率分為每日發作、每周發作、每月發作,發現發作頻次越多,預后越不佳,并且統計學差異顯著,這可能是因為癲癇發作頻次增多,長期異常放電導致異常神經元的增多,增加了術前評估和手術切除難度。既往研究[4, 10]和 Meta 分析[3]表明,顱內 EEG 的使用并不能預測手術預后或預測不利的手術結局,這可能是由于硬膜下電極的應用導致相關并發癥增多,而本研究 16 例行Ⅱ期侵入性評估患者均使用 SEEG 監測,術后隨訪 14 例達 Engel Ⅰ級預后,并且顯著預測良好的手術結局。近年來,SEEG 作為一種新興的癲癇術前評估工具引起了國內外的關注,具有微創、精準、并發癥少等優勢,對于探測腦深部結構如扣帶回、眶額皮質、島葉等結構和 MRI 陰性病例以及在研究癲癇發作起始區與傳播網絡中有一定的應用價值。病灶的完全切除可以顯著預測良好的手術預后,這與既往研究結果一致[7, 11],這不僅包括影像學上明顯病灶的切除,也包括 SEEG 監測所確定的致癇區的完整切除。APOS 的發生可預測不良的手術預后,這與 Xu 等[4]和 Simasathien 等[5]的研究一致,可能反映不完全切除或活動性癲癇灶定位不準確,也可能是由于藥物水平改變、術后輕度至重度感染等暫時性并發癥所致,而 Tigaran 等[12]和 Samuel 等[6]的研究表明,有 APOS 患者的結局與無 APOS 患者相似。由于術后未行 VEEG,無法對 APOS 發作類型進行分類,因此,很難確定 APOS 與慣常發作是否相關。

本研究發現,手術預后與性別、年齡、既往病史、發作癥狀類型(包括先兆等)、影像學表現、頭皮 EEG 及術中皮質腦電圖(ECoG)監測情況、手術切除范圍及術后病理結果之間無顯著相關性。頭皮 EEG 監測對 FLE 的定側定位價值有限,可能是額葉內側和額底等深部結構離皮層電極較遠,無法捕捉異常放電所致,也可能是因為額葉皮層本身復雜的細胞構筑和纖維聯系所致[13]。本研究未發現 MRI 陰性病例與不良預后相關,因為隨著神經影像技術如高分辨率 MRI、PET-MRI 融合、形態學分析等的發展,MRI 陰性患者的比例從 25% 下降到 7%[7],PET 局灶性低代謝的檢出率和靈敏度也明顯提高,以及 SEEG 的應用對于識別癲癇發作區域有很大的幫助。在 Englot 等[3]的 Meta 分析中,發現病灶相關癲癇如腫瘤、FCD 等可以獲得更好的手術預后,然而,盡管本研究中 FCD 病例所占比率較高,但未表現出癲癇發作結局和病理類型有顯著相關性,可能是樣本量少的緣故。

4 結論

綜上,盡管外科干預治療難治性 FLE 可以控制癲癇發作,但其療效不如 TLE 術后,還有很大的改善空間,所以提高癲癇外科術前精準評估技術至關重要。本研究發現,癲癇病程長、發作頻率頻繁、出現 APOS 與不良預后顯著相關,而 SEEG 的應用、致癇病灶的完全切除可顯著改善手術預后。

額葉癲癇(Frontal lobe epilepsy,FLE)作為第二常見的局灶性難治性癲癇(約占 20%~30%),其發病率僅次于顳葉癲癇(Temporal lobe epilepsy,TLE),而 FLE 患者手術后癲癇無發作率卻顯著低于 TLE,從 23%~80% 不等[1],究其原因還是致癇區定位不精確,可能與額葉本身的細胞構筑、解剖特性以及不同的致癇網絡傳播途徑有關[2]。此外,即使是定位準確和較局限的致癇性病灶,若位于運動區、語言區、錐體束等重要功能區,也可能會限制手術干預。

研究表明 FLE 患者手術療效欠佳[3],為了更好地了解術后長期發作結局和影響預后的預測因素,以指導評估治療和給予患者期望參考,本研究回顧性分析 30 例連續接受手術治療難治性 FLE 患者的臨床資料,評估手術結果,并將手術預后與人口統計學特征、電臨床、核磁共振成像(MRI)及正電子發射計算機斷層顯像(PET)表現、手術方面、組織病理結果、術后癲癇發作及復查腦電圖(EEG)等數據相比較,并復習相關文獻進一步深入探討。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析 2016 年 1 月—2020 年 2 月于蘭州大學第二醫院功能神經外科經多模態癲癇外科評估體系評估并行手術治療的 30 例難治性 FLE 患者的臨床資料,包括一般資料(性別、發病年齡、手術年齡)、詳細病史(既往史、出生史等)、癲癇病程、癥狀學表現[發作方式、是否繼發全身強直陣攣發作(Generalized tonic clonic seizures,GTCS)等]、發作頻率、MRI、PET 及影像后處理結果、EEG 和立體定向腦電圖(SEEG)監測數據、神經心理評估結果、手術側別、方式、切除范圍和病理結果、術后并發癥、復查 MRI、EEG 以及預后隨訪等資料。本研究經蘭州大學第二醫院醫學倫理委員會批準后正式實施,所有患者及家屬均對本次研究目的、檢查方法了解同意,并簽署知情同意書。

1.2 術前評估方法

多模態癲癇外科評估體系包括Ⅰ期無創評估和Ⅱ期侵入性評估(圖 1)。患者入院后詳細分析一般資料、發作癥狀學特征、神經心理評估等;所有患者均采用我院 3.0T 西門子 Verio MRI 系統行專門的癲癇序列掃描(大范圍精掃),包括等體素 T1 矢狀位、薄層 T2 軸位、薄層 T2-FLAIR 軸位、冠狀位、矢狀位序列;所有患者均采用日本 Nihon Kohden EEG-1200 32/64/256 導聯視頻 EEG 監測儀進行長程視頻腦電監測(VEEG),記錄發作間歇期及發作期 EEG 癲癇樣異常放電情況;根據需要行功能核磁共振(fMRI)、PET-CT(GE Discovery Elite 64 型 PET-CT 一體掃描儀)檢查;對于Ⅰ期評估 MRI 陰性、額葉廣泛異常、病變位于/鄰近重要功能區或“解剖-電-臨床”三者不一致者行顱內侵入性評估(本研究均為 SEEG),SEEG 電極置入方案及監測結果的可靠性與Ⅰ期評估對致癇區及致癇網絡假說的準確判斷有關。

圖1

多模態癲癇外科術前評估流程圖

Figure1.

Flow chart of preoperative evaluation of multimodal epilepsy surgery

圖1

多模態癲癇外科術前評估流程圖

Figure1.

Flow chart of preoperative evaluation of multimodal epilepsy surgery

1.3 手術方式

本研究納入的患者通過多模態癲癇外科評估體系的精準評估,以切除或毀損致癇區或阻斷致癇網絡的傳播為原則制定個體化手術方案(均經多學科 MDT 會議討論決定),包括切除性手術、阻斷性手術、基于 SEEG 的射頻熱凝毀損手術。① 切除性手術:是目前治療額葉癲癇最多的術式,通過切除病灶或經術前、術中評估證實為致癇區的皮質來盡可能達到術后癲癇無發作的目的;② 阻斷性手術:旨在阻斷致癇網絡的傳播路徑以減少發作頻率,如胼胝體切開術、多處軟膜下橫切術等;③ 基于 SEEG 的射頻熱凝毀損術:此術旨在精確毀損經評估后確定為致癇區的深部結構,觀察術后療效及癲癇樣異常放電情況,若毀損后仍有發作、腦電監測仍有癲癇樣放電則需行開顱切除性手術。

1.4 術后病理及并發癥等

手術標本(切除性手術)切除后常規送我院病理科進行組織病理檢查(HE 染色、免疫組化等)。觀察術后是否出現感染、出血、腦脊液漏、神經功能損傷等并發癥,以及并發癥的治療恢復情況。觀察是否出現術后急性期癲癇發作(Acute postoperative seizure,APOS,定義為術后 1 周內出現的癲癇發作)。

1.5 預后及隨訪

癲癇手術療效評價采用 Engel 外科手術療效分級標準評估:Ⅰ級癲癇完全控制或者僅有先兆癥狀產生;Ⅱ級癲癇發作極少(≤2 次/年);Ⅲ級發作明顯改善,減少≥75%;Ⅳ級無明顯改善,減少<75%。Ⅰ級為預后良好,Ⅱ-Ⅳ級為預后不良。對納入本研究的患者定期隨訪,術后繼續口服抗癲癇藥物(AEDs),并根據定期復查 EEG 及血藥濃度情況適時調藥、減藥,直至停藥。

1.6 統計學分析

采用 SPSS 19.0 軟件進行統計分析,收集的各研究變量用描述性統計分析,計量資料用“均數±標準差”表示,計數資料用“例數(%)”表示,恰當地使用 t 檢驗、χ2 檢驗或 Fisher 精確檢驗分析各研究變量在預后良好組和預后不良組之間的差異;采用多因素 Logistic 回歸分析評估各研究變量對癲癇手術預后的重要性,確定潛在的預后預測因素。以 P 值<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 一般特征

研究共納入難治性 FLE 患者 30 例,其中男 17 例(56.7%),女 13 例(43.3%),癲癇發作起始年齡為(16.30±10.65)歲(0.9~44 歲),手術治療時年齡為(23.98±11.04)歲(2~48 歲),癲癇發作病程為(7.68±6.37)年(1~21 年)。出生時有缺氧病史 2 例,既往高熱驚厥史 2 例,頭部外傷史 4 例,患腦膿腫病史 1 例,其余患者既往史無特殊。除 1 例患者智能較同齡人減退、1 例性格表現偏激、記憶力減退外,其余神經系統查體均未見明顯異常。30 例患者中,右利手 28 例,左利手 1 例,雙利手 1 例。

2.2 術前評估結果

發作癥狀學表現中,單純部分性發作(Simple partial seizure,SPS)5 例(16.7%),復雜部分性發作(Complex partial seizures,CPS)13 例(43.3%),繼發 GTCS 20 例(66.7%),發生癲癇持續狀態者 3 例,8 例患者發作前有不同程度的先兆,分別表現為激動興奮感、心動過速,恐懼、似曾相識感,頭暈、站立不穩,左上肢麻木感,恐懼、頭暈感,胸悶、胃氣上升感,頭痛、頭暈、耳鳴、胸悶,緊張、恐懼、左側肢體不適感,發作頻率表現為每日均有發作 9 例(30%),每周發作者 5 例(16.7%),每月發作 16 例(53.3%),范圍從 5~6 次/日至1~2 次/月不等。

30 例患者均行 MRI 癲癇序列,3 例為 MRI 陰性,27 例(90%)為 MRI 陽性,其中 2 例因病變靠近功能區而行 fMRI 以進一步明確優勢半球及功能定位。20 例患者根據情況行發作間期 18F-FDG-PET 檢查,其中 18 例(90%)于額葉相關區域表現出不同程度的低代謝。30 例患者常規行頭皮 VEEG,26 例有間歇期癲癇樣異常放電,其中 18 例(60%)表現為單側額區放電,8 例表現為雙側廣泛區域放電,發作期 EEG 僅 7 例(23.3%)能定位到單側額區,10 例表現出彌漫性、多腦區性放電或因運動偽跡干擾無法定側或定位,其余 13 例未記錄到癲癇發作。

16 例患者因“解剖(影像)-電生理(頭皮 EEG)-臨床(癥狀學)-代謝(PET)”不一致或影像學表現陰性而行Ⅱ期侵入性評估,均植入 SEEG 電極。共植入 119 根深部電極,平均每例患者植入電極數為(7.4±1.5)根,植入后均行寶石 CT 復查并與 MRI 數據融合,未見出血等并發癥,電極植入位置準確無誤,次日即行顱內長程 VEEG 監測,所有患者監測時間為 2~21 天,平均監測時長為 8.0 天,均記錄到至少 1 次慣常發作,分析發作時顱內腦電信號均能定位相應發作起始區,并可大致判斷致癇網絡的傳播區域。SEEG 監測期間和電極拔除后均未見出血、感染和神經功能缺損等并發癥。

2.3 手術及術后結果

所有患者的手術切除方案均是在多學科協作診療(MDT)會議上討論決定的,14 例經Ⅰ期無創評估后直接行病灶切除手術,16 例經Ⅰ期無創評估和Ⅱ期侵入性評估后行致癇病灶切除術 8 例、軟膜下橫纖維離斷術 1 例、致癇病灶切除術+胼胝體離斷術 2 例、軟膜下橫纖維離斷術+致癇病灶切除術 1 例、射頻熱凝毀損術+致癇病灶切除術 3 例、射頻熱凝毀損術+致癇病灶切除術+胼胝體離斷術 1 例。25 例術中切除前后均行皮層腦電監測(ECog)以指導手術切除范圍,并熱灼周圍部分放電皮層。因手術切除部位涉及功能區,有 2 例行術中喚醒麻醉、9 例行中央溝定位以明確功能區,避免術后出現功能缺損。所有患者手術側別左和右各占 15 例(50%),手術切除部位中額葉內側面 4 例、背外側 14 例、額極和額底 6 例、內側面+背外側 1 例、背外側+額底 1 例、內側面+背外側+額底 1 例、中央區 3 例。

影像學或 SEEG 上確定的病灶,25 例(83.3%)完全切除,其余 5 例因病灶位于或毗鄰功能區而未能完全切除。本組病例中有 29 例獲得術后病理檢查結果:局灶性腦皮質發育不良(Focal cortical dysplasia,FCD)20 例(71.4%),胚胎發育不良性神經上皮腫瘤(Dysfetal neuroepithelial tumor,DNET)1 例,節細胞膠質瘤(WHO Ⅰ級)3 例,海綿狀血管瘤 2 例,動靜脈血管畸形 2 例,非特異性表現 1 例。

30 例患者術后出現暫時性并發癥者 6 例,其中出血 1 例,顱內感染 1 例,短暫性失語 2 例,左上肢肌力減退 2 例,經積極治療后均恢復正常。出現 APOS 6 例。

2.4 手術預后及其可能的影響因素分析

30 例患者術后經門診定期復查或電話隨訪,隨訪 8~56 個月,平均為(29.9±14.1)個月。其中 Engel Ⅰ級 21 例(70%),Engel Ⅱ級 4 例(13.3%),Engel Ⅲ級 3 例(10%),Engel Ⅳ級 2 例(6.7%),16 例行 SEEG 監測的患者 Engel Ⅰ級 14 例(87.5%),本組額葉癲癇病例手術預后良好率(Engel Ⅰ級)達到了 70%。其中 1 例性格表現偏激、記憶力減退患者術后隨訪時,經神經心理測試反應性格較前明顯好轉、知識接受能力明顯提高。

30 例患者術后復查頭皮 EEG(復查時間 3 個月~2 年)提示 11 例正常范圍 EEG,經臨床醫師和神經電生理醫師綜合評估后,已有 9 例患者停服 AEDs。

本組 30 例額葉癲癇病例手術后結局根據 Engel 分級標準分為預后良好組(Engel Ⅰ級)和預后不良組(Engel Ⅱ~Ⅳ級),分別比較兩組中性別、既往病史、癲癇發作起始年齡、癲癇病程、手術治療年齡、癲癇發作類型、有無繼發 GTCS、有無癲癇持續狀態、有無先兆、癲癇發作頻率、MRI 表現、PET 結果、頭皮 EEG 定側情況、SEEG 監測情況、手術側別、術中 ECog 監測情況、手術切除部位、致癇病灶是否完全切除、病理檢查結果、有無出現 APOS 以及術后復查 EEG 情況等因素的差異,發現影響預后的因素有:癲癇病程(P<0.001)、是否繼發 GTCS(P=0.011)、癲癇發作頻率(P=0.006)、PET 檢查結果(P=0.042)、是否 SEEG 監測(P=0.025)、手術側別(P=0.046)、致癇病灶是否完全切除(P=0.008)、是否出現 APOS(P=0.001)、術后復查 EEG 是否有癲癇樣放電(P=0.006)(表 1)。

,n(%)]

Table1.

The results of univariate analysis of factors affecting the prognosis of 30 patients with frontal lobe epilepsy [

,n(%)]

Table1.

The results of univariate analysis of factors affecting the prognosis of 30 patients with frontal lobe epilepsy [ , n (%)]

, n (%)]

對單因素分析顯示有統計學差異的各研究變量進行多因素 Logistic 回歸分析,結果顯示:癲癇病程(P=0.005)、癲癇發作頻率(P=0.005)、是否 SEEG 監測(P=0.036)、致癇病灶是否完全切除(P=0.024)、是否出現 APOS(P=0.009)是影響預后的獨立預測因素(表 2)。

3 討論

本研究中 30 例難治性 FLE 患者,21 例(70%)在隨訪周期內獲得 Engel I 級預后,這與既往報道[1]的 FLE 手術后癲癇無發作率在 23%~80% 之間相一致。有研究發現,FLE 患者手術結局的變化多發生于術后 2 年內,隨著時間的推移,癲癇無發作率逐漸降低[4],我們的病例可能由于樣本量較少、隨訪周期較短、神經心理學資料不齊全等因素,結果偏向于更有利的結局,我們期望未來進行多中心、更大規模的的前瞻性研究以進一步分析 FLE 患者手術后長期發作結局和影響預后的預測因素,以指導評估治療和給予患者期望參考。本研究對術前、術后所有可能影響患者預后的變量進行單因素分析,發現癲癇病程、是否繼發 GTCS、癲癇發作頻率、PET 結果、有否 SEEG 監測、手術側別、致癇病灶是否完全切除、是否出現 APOS、術后 EEG 是否有癲癇樣放電顯著影響手術預后,經多因素 Logistic 回歸分析后,發現癲癇病程、癲癇發作頻率、有否 SEEG 監測、致癇病灶是否完全切除、是否出現 APOS 是影響預后的獨立預測因素。

本研究表明,較短的癲癇病程被認為是獲得癲癇無發作的預測因素,在 Simasathien 等[5]和 Samuel 等[6]的研究中,兒童和癲癇病程較短的成人患者在 FLE 手術后發現了更好的預后,Ramantani 等[7]的另一項研究在 75 例兒童和青少年患者病例隊列中證實了這一現象。此外,臨床和實驗室研究均表明,癲癇持續時間越長,可導致異常的神經元和神經網絡重塑,從而導致更廣泛的致癇神經網絡,增加不完全切除和術后手術失敗的可能性[8-9]。我們將癲癇發作頻率分為每日發作、每周發作、每月發作,發現發作頻次越多,預后越不佳,并且統計學差異顯著,這可能是因為癲癇發作頻次增多,長期異常放電導致異常神經元的增多,增加了術前評估和手術切除難度。既往研究[4, 10]和 Meta 分析[3]表明,顱內 EEG 的使用并不能預測手術預后或預測不利的手術結局,這可能是由于硬膜下電極的應用導致相關并發癥增多,而本研究 16 例行Ⅱ期侵入性評估患者均使用 SEEG 監測,術后隨訪 14 例達 Engel Ⅰ級預后,并且顯著預測良好的手術結局。近年來,SEEG 作為一種新興的癲癇術前評估工具引起了國內外的關注,具有微創、精準、并發癥少等優勢,對于探測腦深部結構如扣帶回、眶額皮質、島葉等結構和 MRI 陰性病例以及在研究癲癇發作起始區與傳播網絡中有一定的應用價值。病灶的完全切除可以顯著預測良好的手術預后,這與既往研究結果一致[7, 11],這不僅包括影像學上明顯病灶的切除,也包括 SEEG 監測所確定的致癇區的完整切除。APOS 的發生可預測不良的手術預后,這與 Xu 等[4]和 Simasathien 等[5]的研究一致,可能反映不完全切除或活動性癲癇灶定位不準確,也可能是由于藥物水平改變、術后輕度至重度感染等暫時性并發癥所致,而 Tigaran 等[12]和 Samuel 等[6]的研究表明,有 APOS 患者的結局與無 APOS 患者相似。由于術后未行 VEEG,無法對 APOS 發作類型進行分類,因此,很難確定 APOS 與慣常發作是否相關。

本研究發現,手術預后與性別、年齡、既往病史、發作癥狀類型(包括先兆等)、影像學表現、頭皮 EEG 及術中皮質腦電圖(ECoG)監測情況、手術切除范圍及術后病理結果之間無顯著相關性。頭皮 EEG 監測對 FLE 的定側定位價值有限,可能是額葉內側和額底等深部結構離皮層電極較遠,無法捕捉異常放電所致,也可能是因為額葉皮層本身復雜的細胞構筑和纖維聯系所致[13]。本研究未發現 MRI 陰性病例與不良預后相關,因為隨著神經影像技術如高分辨率 MRI、PET-MRI 融合、形態學分析等的發展,MRI 陰性患者的比例從 25% 下降到 7%[7],PET 局灶性低代謝的檢出率和靈敏度也明顯提高,以及 SEEG 的應用對于識別癲癇發作區域有很大的幫助。在 Englot 等[3]的 Meta 分析中,發現病灶相關癲癇如腫瘤、FCD 等可以獲得更好的手術預后,然而,盡管本研究中 FCD 病例所占比率較高,但未表現出癲癇發作結局和病理類型有顯著相關性,可能是樣本量少的緣故。

4 結論

綜上,盡管外科干預治療難治性 FLE 可以控制癲癇發作,但其療效不如 TLE 術后,還有很大的改善空間,所以提高癲癇外科術前精準評估技術至關重要。本研究發現,癲癇病程長、發作頻率頻繁、出現 APOS 與不良預后顯著相關,而 SEEG 的應用、致癇病灶的完全切除可顯著改善手術預后。