引用本文: 王煥明, 胡飛, 陳俊, 肖愷, 熊玉波, 陳陽, 楊崇陽, 涂圣旭. 低級別腦膠質瘤繼發癲癇的外科治療?附 45 例病例分析. 癲癇雜志, 2021, 7(6): 500-504. doi: 10.7507/2096-0247.20210082 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膠質瘤是最常見的顱內惡性腫瘤,約占中樞神經系統原發惡性腫瘤的 81% 左右,同時也是致癇性最強的腦腫瘤類型之一。低級別膠質瘤繼發癲癇是指繼發于低級別膠質瘤的癥狀性癲癇,其具有發作普遍、控制困難以及與膠質瘤的復發或進展相關等特點,嚴重影響患者生活質量[1-3]。我院自 2010 年 12 月—2020 年 12 月,對 45 例低級別膠質瘤繼發癲癇的患者行了手術治療,術后隨訪半年以上,療效滿意,現具體報道如下,以期為相關疾病的臨床診療提供一定參考。

1 臨床資料

1.1 一般資料

研究共納入 45 例,其中男 27 例、女 18 例,年齡 10~69 歲,平均(42.8±15.61)歲。病程 3 個月~5 年,平均(12.5±4.12)個月。本研究獲得武漢腦科醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 臨床表現

所有患者均以癲癇為首發癥狀,其中復雜部分性發作 10 例,部分性發作繼發全身性發作 13 例,全身強直-陣攣性發作 22 例。12 例患者發作前有頭痛,9 例有明顯的記憶力減退,6 例有明顯性格改變,5 例有一側肢體肌力下降,4 例有一側感覺減退。

1.3 影像學檢查

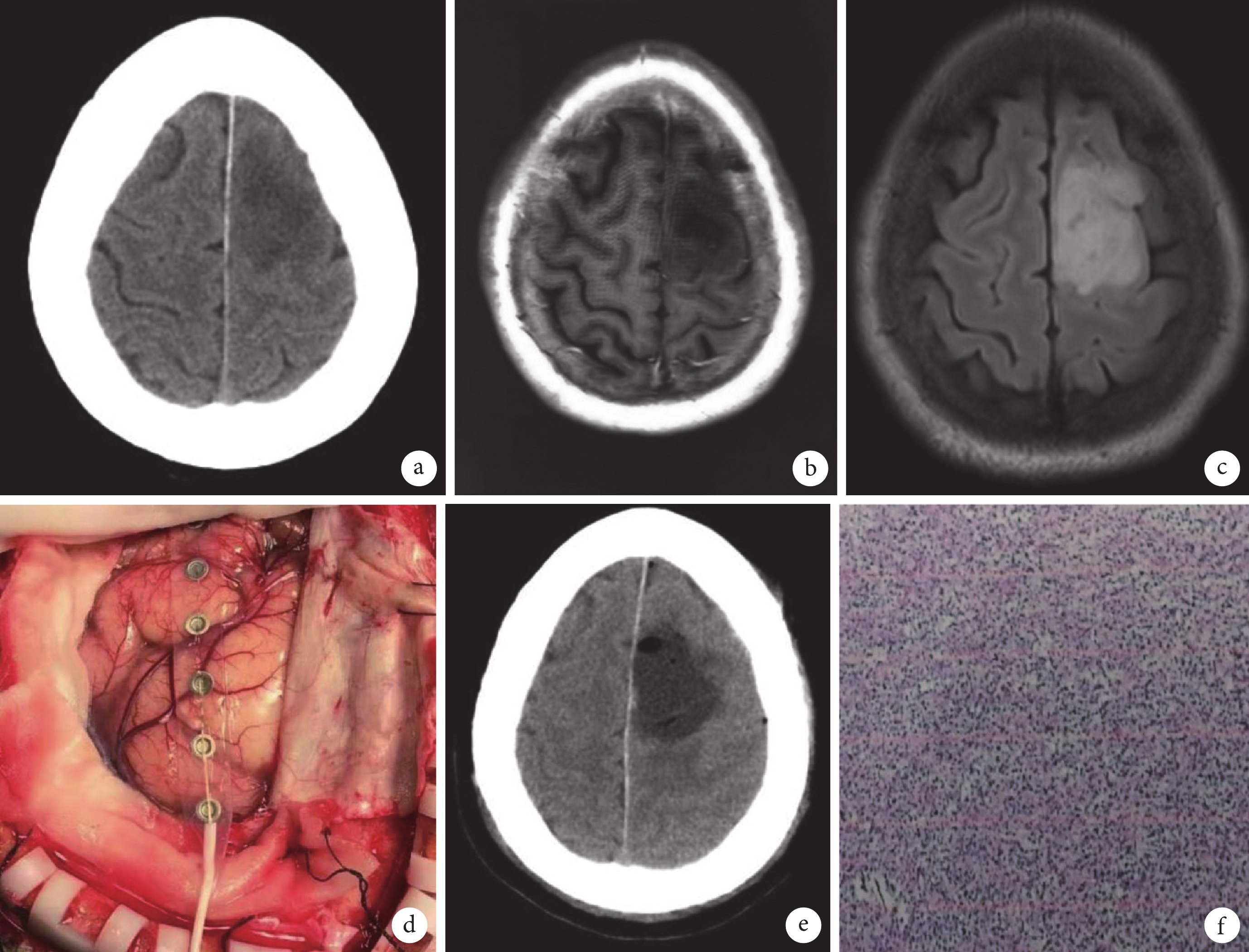

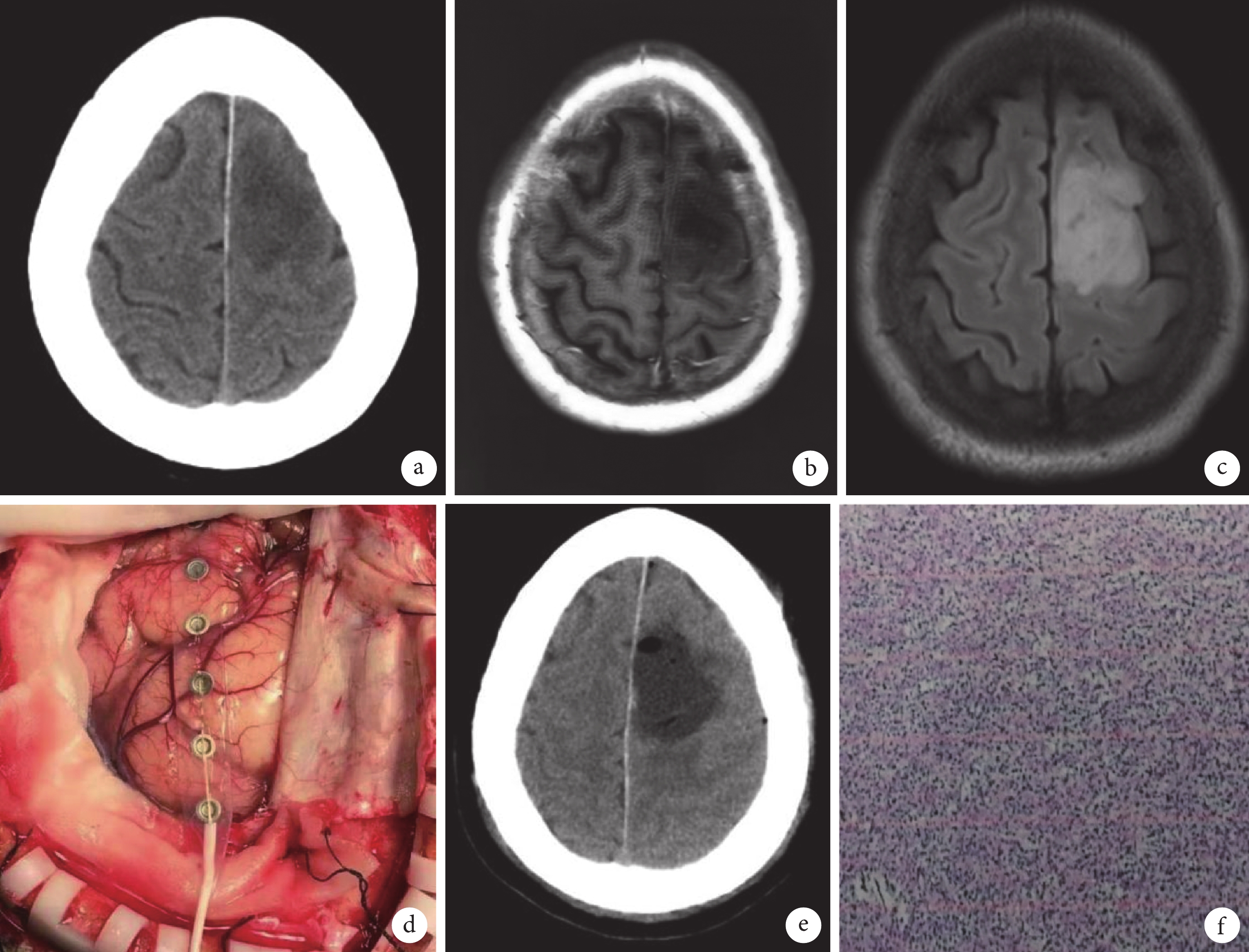

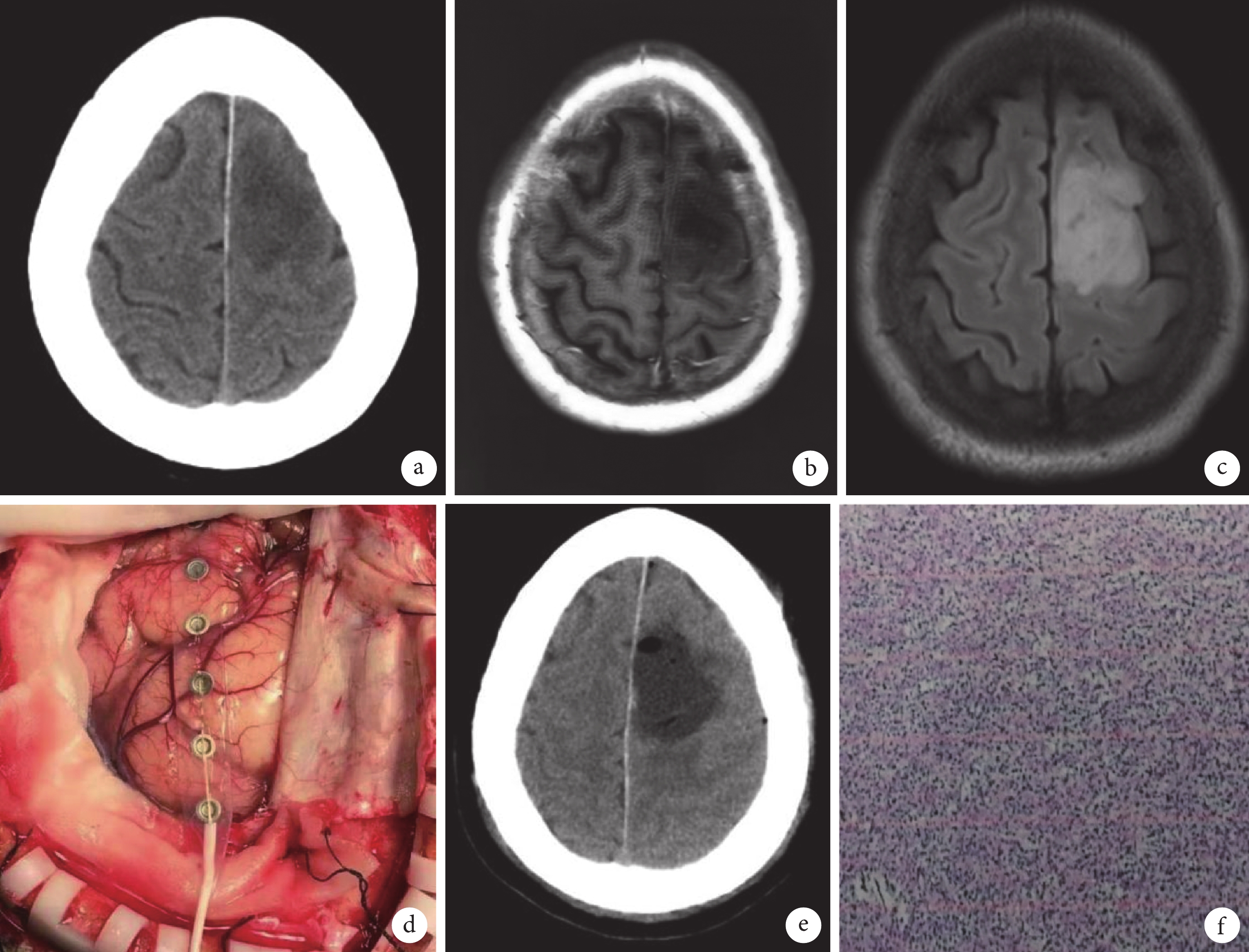

本組 45 例患者術前均行頭部斷層掃描(CT)及磁共振成像(MRI)檢查,CT 顯示病變區域呈低密度改變,界限不清,12 例無明顯強化,6 例低密度中心呈不規則強化。MRI 檢查尤其 T2 加權像和增強掃描能清晰反映腫瘤的范圍,其中病變在額葉 17 例,顳葉 12 例,頂葉 4 例,同時累及額葉和顳葉 7 例,同時累及額葉和頂葉 5 例。病變在左側 31 例,在右側 14 例。28 例病變無任何強化,10 例微強化,7 例呈不規則強化。典型病例詳見圖1。

圖1

患者,女,45 歲。因“發作性肢體抽搐伴意識不清 3 個月余”于 2019-11-22 收入我科,CT 及 MRI 檢查提示“左額葉膠質瘤”,2019-11-25 在術中 ECoG 監測下行膠質瘤全切除 術后病理提示“星形細胞瘤Ⅱ級”,術后癲癇發作完全消失。(a:術前 CT;b,c:術前 MRI;d:術中 ECoG;e:術后 CT;f:術后病理)

Figure1.

This 45-year-old female patient was addimtted into our department because of paroxysmal tetany for 3 more than 3 months on November 22, 2019. CT and MRI examination revealed “glioma in the left frontal lobe”. On November 25, 2019 the glioma was totally resected under the monitoring of ECoG. The post-operative pathology showed “astorcytoma grade Ⅱ”. And the seizure disappeared completely after the operation (a: Pre-operative CT;b, c: Pre-operative MRI; d; Intra-operative ECoG; e: Post-operative CT; f: Post-operative pathology)

圖1

患者,女,45 歲。因“發作性肢體抽搐伴意識不清 3 個月余”于 2019-11-22 收入我科,CT 及 MRI 檢查提示“左額葉膠質瘤”,2019-11-25 在術中 ECoG 監測下行膠質瘤全切除 術后病理提示“星形細胞瘤Ⅱ級”,術后癲癇發作完全消失。(a:術前 CT;b,c:術前 MRI;d:術中 ECoG;e:術后 CT;f:術后病理)

Figure1.

This 45-year-old female patient was addimtted into our department because of paroxysmal tetany for 3 more than 3 months on November 22, 2019. CT and MRI examination revealed “glioma in the left frontal lobe”. On November 25, 2019 the glioma was totally resected under the monitoring of ECoG. The post-operative pathology showed “astorcytoma grade Ⅱ”. And the seizure disappeared completely after the operation (a: Pre-operative CT;b, c: Pre-operative MRI; d; Intra-operative ECoG; e: Post-operative CT; f: Post-operative pathology)

1.4 腦電圖檢查

所有患者均行常規腦電圖檢查,其中輕度異常腦電圖 19 例,中度異常腦電圖 14 例,重度異常腦電圖 12 例。所有患者均行 24 小 h 長程視頻腦電圖檢查,結果提示致癇灶在一側額葉 20 例,一側顳葉 8 例,一側額顳葉 12 例,一側額頂葉 5 例。

1.5 手術方法

手術均在全麻下進行,術中使用皮層腦電圖(ECoG)監測。手術一般采用馬蹄形或擴大翼點入路手術切口,術中在打開硬膜后,首先進行 ECoG 描記,大致了解異常癇樣放電部位與腫瘤的關系,并做好標記。顯微鏡下先切除腦葉內的腫瘤,切除完成后再次行 ECoG 描記,并按照描記的結果行致癇皮層擴大切除、皮層熱灼或多處軟腦膜下橫纖維切斷術(MST),直至 ECoG 上顯示無癇樣放電為止。

2 結果

2.1 術中情況

手術中腫瘤全切除 42 例,次全切除 3 例。本組患者在切除腫瘤前術中 ECoG 監測發現均有大量的異常癇樣放電,且越靠近腫瘤癇樣放電越明顯,切除后復查 ECoG 發現在腫瘤周圍仍有癇樣放電,但放電范圍均較切除前明顯縮小。其中 19 例累及顳葉的膠質瘤患者加行前顳葉切除術,另外有 13 例加行皮層熱灼術,5 例加行 MST,所有患者所有患者關顱前復查 ECoG,均顯示無異常癇樣放電,波幅較切除前明顯降低,僅見少量的慢波。

2.2 術后情況

45 例患者中,43 例患者術后恢復良好,2 例出現輕度偏癱,經過短期脫水治療后好轉。所有患者術后病理檢測提示星形細胞瘤Ⅰ級 20 例,Ⅱ級 12 例,少突膠質細胞瘤 11 例,胚胎發育不良性神經上皮腫瘤 2 例。

2.3 隨訪情況

所有患者術后均予抗癲癇藥物治療,12 例Ⅱ級星形細胞瘤和 11 例少突膠質細胞瘤患者還行了放療+化療。所有患者均得到了門診、書信或電話隨訪,隨訪期在半年~10 年,平均(4.7±1.83)年。30 例生存良好,復查 MRI 腫瘤區域無明顯變化,13 例復發,予再次手術,2 例死亡。通過隨訪發現,術后 42 例患者療效滿意,無癲癇發作;另 3 例仍時有癲癇發作,且術后服用兩種抗癲癇藥物效果均不佳,后死亡。

3 討論

在所有癲癇患者中,腦腫瘤的發生率是 4% 左右,而在腦腫瘤的患者中,癲癇總體發生率則高達 30%[4]。研究發現 20%~45% 的腦膠質瘤患者首發癥狀為癲癇,而另外 15%~30% 的膠質瘤患者在病程中會出現癲癇發作。因此癲癇在腦腫瘤特別是低級別膠質瘤的發生發展中處于獨特的地位[5]。本組 45 例低級別膠質瘤患者均以癲癇為首發癥狀,且術前 CT 及 MRI 明確腫瘤部位,同時長程腦電圖監測提示異常放電與腫瘤位置大致相同,故我們對這部分患者行手術治療。

目前對于膠質瘤繼發癲癇的形成機制尚不明確,可能是一個多因素影響的過程。研究顯示膠質瘤患者癲癇形成機制包括幾個方面:腫瘤機械壓迫、血管機制、瘤周微環境因素以及腫瘤內在基因改變等[6]。神經網絡興奮性與抑制性的失衡通常會引發癇樣放電,任何能夠增強谷氨酸能通路介導的興奮性作用或降低 γ-氨基丁酸(GABA)通路介導的抑制性作用的因素,均可引發癲癇發作。在腦膠質瘤及其周圍組織中,常出現谷氨酸水平的調節異常。同時,腦膠質瘤細胞膜上胱氨酸谷氨酸轉運子(cystine-glutamate transporter,xCT)過表達及星形膠質細胞興奮性氨基酸轉運蛋白 1/2(Excitatory amino acid transporters 1/2,EAAT1/2)表達不足是導致腦膠質瘤細胞外谷氨酸水平升高的主要因素。谷氨酸水平升高會過度激活 N-甲基-D-天門冬氨酸(NMDA)受體和 AMPA 受體,進而引起突觸神經元介導的興奮性電流增加,繼而引發同步化癇樣放電[7]。異檸檬酸脫氫酶 1(IDH1)基因突變導致谷氨酸水平升高,繼而激活大量的谷氨酸受體,使神經元興奮性增加,促進同步化癇樣放電的產生。70%~80% 的低級別腦膠質瘤伴有 IDH1 基因突變。IDH1 基因突變會導致異檸檬酸不能轉變為 α-酮戊二酸,反而轉變為 D-2-羥戊二酸(D-2HG)。D-2HG 的結構與谷氨酸類似,細胞間隙內大量聚集的 D-2HG 可激動神經元突觸后膜谷氨酸受體,進而導致神經元發生去極化,發生同步化癇樣放電[8]。

研究發現,不同病理類型膠質瘤的癲癇發生率不同[9],胚胎發育不良性神經上皮腫瘤患者癲癇發生率為 100%,低級別膠質瘤如少突膠質細胞瘤、少突星形細胞瘤、神經節細胞膠質瘤患者癲癇發生率 60%~90%。高級別膠質瘤的癲癇發病率明顯降低,如膠質母細胞瘤患者的癲癇發生率僅為 30%~35%[10]。本組 45 例患者術后病理檢查提示星形細胞瘤Ⅰ級 20 例,星形細胞瘤Ⅱ級 12 例,少突膠質細胞瘤 11 例,胚胎發育不良性神經上皮腫瘤 2 例。

本組 45 例患者的膠質瘤大部分累及額葉或者顳葉,無枕葉的患者,這與國內外其他研究類似。研究顯示膠質瘤部位與癲癇發生率的相關性,枕葉膠質瘤癲癇發生率最低,額、顳葉癲癇發生率較高。表淺部位膠質瘤發生率高于深部病變,完全位于白質內的膠質瘤很少發生癲癇。低級別膠質瘤多位于輔助運動區和島葉,常表現為藥物難治性癲癇。局灶性癲癇可以反映一定的膠質瘤定位信息:幻嗅提示病灶位于前顱底嗅束附近,幻視提示病灶位于枕葉距狀溝皮質附近,幻味提示病灶位于島葉或者頂葉島蓋部,單純的運動或感覺障礙發作提示病灶位于中央區附近,語言障礙性發作提示病灶位于優勢半球的額下回。Englot 等[11]研究顯示,在所有腦腫瘤中,最容易出現癲癇癥狀的就是膠質細胞瘤,占比 70%~80%,尤其是位于額顳葉和島葉膠質瘤。而淺部皮層和島葉的低級別膠質瘤更容易以癲癇起病,占比 60%~75%。一旦將膠質瘤全切除以后,60%~90% 的患者癲癇發作會完全消失。若患者術前強直-陣攣性發作、術中腫瘤切除完全、并進行了早期手術干預,則術后癲癇控制療效就滿意。

術中 ECoG 在低級別膠質瘤繼發癲癇患者的手術中具有一定的指導意義,本組患者在切除腫瘤前術中 ECoG 監測發現均有大量的異常癇樣放電,且越靠近腫瘤癇樣放電越明顯,切除后復查 ECoG 發現在腫瘤周圍仍然有癇樣放電,但放電范圍均較切除前明顯縮小。其中 19 例累及顳葉的膠質瘤患者加行前顳葉切除術,另外有 13 例加行皮層熱灼術,5 例加行 MST。Yao 等[12]探討了 108 例低級別膠質瘤繼發癲癇的患者在術中 ECoG 監測下行手術治療的療效,他們將 108 例患者分成兩組,第一組患者單純行膠質瘤切除,第二組患者在 ECoG 監測下行腫瘤切除+致癇灶切除,結果發現第二組術后癲癇控制的效果(96.30%)明顯優于第一組(77.78%)。同時他們還發現,對于顳葉低級別膠質瘤繼發癲癇的患者,術中 ECoG 監測發現大部分異常放電((86.7%))在顳葉的前部,且將這些患者的膠質瘤以及顳葉前部皮層切除后,幾乎所有患者術后(93.3%)均無癲癇發作,提示術中 ECoG 監測在低級別膠質瘤繼發癲癇的患者手術中具有重要的指導意義,同時對于顳葉膠質瘤繼發癲癇的患者,除了切除膠質瘤以外,將前顳葉一并切除后,能夠很好的控制患者的癲癇發作。

研究顯示膠質瘤繼發癲癇往往具有較好的預后,在所有膠質瘤中,發生癲癇的膠質瘤總體生存時間比未發生癲癇的膠質瘤要長。本組隨訪 0.5~10 年(平均 4.7±1.83 年)發現,30 例生存良好,復查 MRI 腫瘤區域無明顯變化,13 例復發,予再次手術。此外,本組術后 42 例患者療效滿意,無癲癇發作;另外 3 例仍時有癲癇發作,且術后服用兩種抗癲癇藥物效果均不佳,后死亡。Chaichana 等[13]報道 648 例高級別膠質瘤中,153 例(24%)具有癲癇的膠質瘤,其總體生存時間明顯較未發癲癇的膠質瘤長。同樣的現象也發生在低級別膠質瘤中,癲癇在低級別膠質瘤中的發生機率是高級別膠質瘤的 2.5 倍。Chang 等[14]研究了 332 例低級別膠質瘤伴癲癇的患者,結果顯示淺部少突膠質細胞瘤和少突星形細胞瘤較腦深部星形細胞瘤更容易出現癲癇發作(P=0.017 和 0.001),患者的癲癇發作以單純部分性發作為主,且病變在顳葉多見。這組患者術后大部分癲癇控制良好,其中 67% 術后無癲癇發作(Engel Ⅰ),17% 偶爾有發作(Engel Ⅱ),8% 癲癇發作明顯改善(Engel Ⅲ),只有 9% 患者術后癲癇發作無明顯改善甚至加重(Engel Ⅳ)。他們的分析還發現,術后患者癲癇控制不佳的主要原因是術前癲癇病史較長,或者術前癲癇發作形式是單純部分性發作。同時他們的研究還發現,手術中全切除患者較次全切除術后癲癇控制要好一些,而術后癲癇復發的原因主要是腫瘤復發所致。Ko 等[15]研究了 58 例低級別膠質瘤繼發癲癇患兒的治療結果,51(87.9%)例患兒術后無癲癇發作,同時他們發現腫瘤切除的程度是術后癲癇控制的獨立因素。此外他們的研究還顯示,癲癇病史越短、手術時服用的抗癲癇藥物越少、腫瘤切除越徹底、腫瘤累及的腦葉越少,則手術后癲癇發作控制越好。因此,他們主張對于低級別膠質瘤繼發癲癇的患者,應盡早采取手術治療。

膠質瘤是最常見的顱內惡性腫瘤,約占中樞神經系統原發惡性腫瘤的 81% 左右,同時也是致癇性最強的腦腫瘤類型之一。低級別膠質瘤繼發癲癇是指繼發于低級別膠質瘤的癥狀性癲癇,其具有發作普遍、控制困難以及與膠質瘤的復發或進展相關等特點,嚴重影響患者生活質量[1-3]。我院自 2010 年 12 月—2020 年 12 月,對 45 例低級別膠質瘤繼發癲癇的患者行了手術治療,術后隨訪半年以上,療效滿意,現具體報道如下,以期為相關疾病的臨床診療提供一定參考。

1 臨床資料

1.1 一般資料

研究共納入 45 例,其中男 27 例、女 18 例,年齡 10~69 歲,平均(42.8±15.61)歲。病程 3 個月~5 年,平均(12.5±4.12)個月。本研究獲得武漢腦科醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 臨床表現

所有患者均以癲癇為首發癥狀,其中復雜部分性發作 10 例,部分性發作繼發全身性發作 13 例,全身強直-陣攣性發作 22 例。12 例患者發作前有頭痛,9 例有明顯的記憶力減退,6 例有明顯性格改變,5 例有一側肢體肌力下降,4 例有一側感覺減退。

1.3 影像學檢查

本組 45 例患者術前均行頭部斷層掃描(CT)及磁共振成像(MRI)檢查,CT 顯示病變區域呈低密度改變,界限不清,12 例無明顯強化,6 例低密度中心呈不規則強化。MRI 檢查尤其 T2 加權像和增強掃描能清晰反映腫瘤的范圍,其中病變在額葉 17 例,顳葉 12 例,頂葉 4 例,同時累及額葉和顳葉 7 例,同時累及額葉和頂葉 5 例。病變在左側 31 例,在右側 14 例。28 例病變無任何強化,10 例微強化,7 例呈不規則強化。典型病例詳見圖1。

圖1

患者,女,45 歲。因“發作性肢體抽搐伴意識不清 3 個月余”于 2019-11-22 收入我科,CT 及 MRI 檢查提示“左額葉膠質瘤”,2019-11-25 在術中 ECoG 監測下行膠質瘤全切除 術后病理提示“星形細胞瘤Ⅱ級”,術后癲癇發作完全消失。(a:術前 CT;b,c:術前 MRI;d:術中 ECoG;e:術后 CT;f:術后病理)

Figure1.

This 45-year-old female patient was addimtted into our department because of paroxysmal tetany for 3 more than 3 months on November 22, 2019. CT and MRI examination revealed “glioma in the left frontal lobe”. On November 25, 2019 the glioma was totally resected under the monitoring of ECoG. The post-operative pathology showed “astorcytoma grade Ⅱ”. And the seizure disappeared completely after the operation (a: Pre-operative CT;b, c: Pre-operative MRI; d; Intra-operative ECoG; e: Post-operative CT; f: Post-operative pathology)

圖1

患者,女,45 歲。因“發作性肢體抽搐伴意識不清 3 個月余”于 2019-11-22 收入我科,CT 及 MRI 檢查提示“左額葉膠質瘤”,2019-11-25 在術中 ECoG 監測下行膠質瘤全切除 術后病理提示“星形細胞瘤Ⅱ級”,術后癲癇發作完全消失。(a:術前 CT;b,c:術前 MRI;d:術中 ECoG;e:術后 CT;f:術后病理)

Figure1.

This 45-year-old female patient was addimtted into our department because of paroxysmal tetany for 3 more than 3 months on November 22, 2019. CT and MRI examination revealed “glioma in the left frontal lobe”. On November 25, 2019 the glioma was totally resected under the monitoring of ECoG. The post-operative pathology showed “astorcytoma grade Ⅱ”. And the seizure disappeared completely after the operation (a: Pre-operative CT;b, c: Pre-operative MRI; d; Intra-operative ECoG; e: Post-operative CT; f: Post-operative pathology)

1.4 腦電圖檢查

所有患者均行常規腦電圖檢查,其中輕度異常腦電圖 19 例,中度異常腦電圖 14 例,重度異常腦電圖 12 例。所有患者均行 24 小 h 長程視頻腦電圖檢查,結果提示致癇灶在一側額葉 20 例,一側顳葉 8 例,一側額顳葉 12 例,一側額頂葉 5 例。

1.5 手術方法

手術均在全麻下進行,術中使用皮層腦電圖(ECoG)監測。手術一般采用馬蹄形或擴大翼點入路手術切口,術中在打開硬膜后,首先進行 ECoG 描記,大致了解異常癇樣放電部位與腫瘤的關系,并做好標記。顯微鏡下先切除腦葉內的腫瘤,切除完成后再次行 ECoG 描記,并按照描記的結果行致癇皮層擴大切除、皮層熱灼或多處軟腦膜下橫纖維切斷術(MST),直至 ECoG 上顯示無癇樣放電為止。

2 結果

2.1 術中情況

手術中腫瘤全切除 42 例,次全切除 3 例。本組患者在切除腫瘤前術中 ECoG 監測發現均有大量的異常癇樣放電,且越靠近腫瘤癇樣放電越明顯,切除后復查 ECoG 發現在腫瘤周圍仍有癇樣放電,但放電范圍均較切除前明顯縮小。其中 19 例累及顳葉的膠質瘤患者加行前顳葉切除術,另外有 13 例加行皮層熱灼術,5 例加行 MST,所有患者所有患者關顱前復查 ECoG,均顯示無異常癇樣放電,波幅較切除前明顯降低,僅見少量的慢波。

2.2 術后情況

45 例患者中,43 例患者術后恢復良好,2 例出現輕度偏癱,經過短期脫水治療后好轉。所有患者術后病理檢測提示星形細胞瘤Ⅰ級 20 例,Ⅱ級 12 例,少突膠質細胞瘤 11 例,胚胎發育不良性神經上皮腫瘤 2 例。

2.3 隨訪情況

所有患者術后均予抗癲癇藥物治療,12 例Ⅱ級星形細胞瘤和 11 例少突膠質細胞瘤患者還行了放療+化療。所有患者均得到了門診、書信或電話隨訪,隨訪期在半年~10 年,平均(4.7±1.83)年。30 例生存良好,復查 MRI 腫瘤區域無明顯變化,13 例復發,予再次手術,2 例死亡。通過隨訪發現,術后 42 例患者療效滿意,無癲癇發作;另 3 例仍時有癲癇發作,且術后服用兩種抗癲癇藥物效果均不佳,后死亡。

3 討論

在所有癲癇患者中,腦腫瘤的發生率是 4% 左右,而在腦腫瘤的患者中,癲癇總體發生率則高達 30%[4]。研究發現 20%~45% 的腦膠質瘤患者首發癥狀為癲癇,而另外 15%~30% 的膠質瘤患者在病程中會出現癲癇發作。因此癲癇在腦腫瘤特別是低級別膠質瘤的發生發展中處于獨特的地位[5]。本組 45 例低級別膠質瘤患者均以癲癇為首發癥狀,且術前 CT 及 MRI 明確腫瘤部位,同時長程腦電圖監測提示異常放電與腫瘤位置大致相同,故我們對這部分患者行手術治療。

目前對于膠質瘤繼發癲癇的形成機制尚不明確,可能是一個多因素影響的過程。研究顯示膠質瘤患者癲癇形成機制包括幾個方面:腫瘤機械壓迫、血管機制、瘤周微環境因素以及腫瘤內在基因改變等[6]。神經網絡興奮性與抑制性的失衡通常會引發癇樣放電,任何能夠增強谷氨酸能通路介導的興奮性作用或降低 γ-氨基丁酸(GABA)通路介導的抑制性作用的因素,均可引發癲癇發作。在腦膠質瘤及其周圍組織中,常出現谷氨酸水平的調節異常。同時,腦膠質瘤細胞膜上胱氨酸谷氨酸轉運子(cystine-glutamate transporter,xCT)過表達及星形膠質細胞興奮性氨基酸轉運蛋白 1/2(Excitatory amino acid transporters 1/2,EAAT1/2)表達不足是導致腦膠質瘤細胞外谷氨酸水平升高的主要因素。谷氨酸水平升高會過度激活 N-甲基-D-天門冬氨酸(NMDA)受體和 AMPA 受體,進而引起突觸神經元介導的興奮性電流增加,繼而引發同步化癇樣放電[7]。異檸檬酸脫氫酶 1(IDH1)基因突變導致谷氨酸水平升高,繼而激活大量的谷氨酸受體,使神經元興奮性增加,促進同步化癇樣放電的產生。70%~80% 的低級別腦膠質瘤伴有 IDH1 基因突變。IDH1 基因突變會導致異檸檬酸不能轉變為 α-酮戊二酸,反而轉變為 D-2-羥戊二酸(D-2HG)。D-2HG 的結構與谷氨酸類似,細胞間隙內大量聚集的 D-2HG 可激動神經元突觸后膜谷氨酸受體,進而導致神經元發生去極化,發生同步化癇樣放電[8]。

研究發現,不同病理類型膠質瘤的癲癇發生率不同[9],胚胎發育不良性神經上皮腫瘤患者癲癇發生率為 100%,低級別膠質瘤如少突膠質細胞瘤、少突星形細胞瘤、神經節細胞膠質瘤患者癲癇發生率 60%~90%。高級別膠質瘤的癲癇發病率明顯降低,如膠質母細胞瘤患者的癲癇發生率僅為 30%~35%[10]。本組 45 例患者術后病理檢查提示星形細胞瘤Ⅰ級 20 例,星形細胞瘤Ⅱ級 12 例,少突膠質細胞瘤 11 例,胚胎發育不良性神經上皮腫瘤 2 例。

本組 45 例患者的膠質瘤大部分累及額葉或者顳葉,無枕葉的患者,這與國內外其他研究類似。研究顯示膠質瘤部位與癲癇發生率的相關性,枕葉膠質瘤癲癇發生率最低,額、顳葉癲癇發生率較高。表淺部位膠質瘤發生率高于深部病變,完全位于白質內的膠質瘤很少發生癲癇。低級別膠質瘤多位于輔助運動區和島葉,常表現為藥物難治性癲癇。局灶性癲癇可以反映一定的膠質瘤定位信息:幻嗅提示病灶位于前顱底嗅束附近,幻視提示病灶位于枕葉距狀溝皮質附近,幻味提示病灶位于島葉或者頂葉島蓋部,單純的運動或感覺障礙發作提示病灶位于中央區附近,語言障礙性發作提示病灶位于優勢半球的額下回。Englot 等[11]研究顯示,在所有腦腫瘤中,最容易出現癲癇癥狀的就是膠質細胞瘤,占比 70%~80%,尤其是位于額顳葉和島葉膠質瘤。而淺部皮層和島葉的低級別膠質瘤更容易以癲癇起病,占比 60%~75%。一旦將膠質瘤全切除以后,60%~90% 的患者癲癇發作會完全消失。若患者術前強直-陣攣性發作、術中腫瘤切除完全、并進行了早期手術干預,則術后癲癇控制療效就滿意。

術中 ECoG 在低級別膠質瘤繼發癲癇患者的手術中具有一定的指導意義,本組患者在切除腫瘤前術中 ECoG 監測發現均有大量的異常癇樣放電,且越靠近腫瘤癇樣放電越明顯,切除后復查 ECoG 發現在腫瘤周圍仍然有癇樣放電,但放電范圍均較切除前明顯縮小。其中 19 例累及顳葉的膠質瘤患者加行前顳葉切除術,另外有 13 例加行皮層熱灼術,5 例加行 MST。Yao 等[12]探討了 108 例低級別膠質瘤繼發癲癇的患者在術中 ECoG 監測下行手術治療的療效,他們將 108 例患者分成兩組,第一組患者單純行膠質瘤切除,第二組患者在 ECoG 監測下行腫瘤切除+致癇灶切除,結果發現第二組術后癲癇控制的效果(96.30%)明顯優于第一組(77.78%)。同時他們還發現,對于顳葉低級別膠質瘤繼發癲癇的患者,術中 ECoG 監測發現大部分異常放電((86.7%))在顳葉的前部,且將這些患者的膠質瘤以及顳葉前部皮層切除后,幾乎所有患者術后(93.3%)均無癲癇發作,提示術中 ECoG 監測在低級別膠質瘤繼發癲癇的患者手術中具有重要的指導意義,同時對于顳葉膠質瘤繼發癲癇的患者,除了切除膠質瘤以外,將前顳葉一并切除后,能夠很好的控制患者的癲癇發作。

研究顯示膠質瘤繼發癲癇往往具有較好的預后,在所有膠質瘤中,發生癲癇的膠質瘤總體生存時間比未發生癲癇的膠質瘤要長。本組隨訪 0.5~10 年(平均 4.7±1.83 年)發現,30 例生存良好,復查 MRI 腫瘤區域無明顯變化,13 例復發,予再次手術。此外,本組術后 42 例患者療效滿意,無癲癇發作;另外 3 例仍時有癲癇發作,且術后服用兩種抗癲癇藥物效果均不佳,后死亡。Chaichana 等[13]報道 648 例高級別膠質瘤中,153 例(24%)具有癲癇的膠質瘤,其總體生存時間明顯較未發癲癇的膠質瘤長。同樣的現象也發生在低級別膠質瘤中,癲癇在低級別膠質瘤中的發生機率是高級別膠質瘤的 2.5 倍。Chang 等[14]研究了 332 例低級別膠質瘤伴癲癇的患者,結果顯示淺部少突膠質細胞瘤和少突星形細胞瘤較腦深部星形細胞瘤更容易出現癲癇發作(P=0.017 和 0.001),患者的癲癇發作以單純部分性發作為主,且病變在顳葉多見。這組患者術后大部分癲癇控制良好,其中 67% 術后無癲癇發作(Engel Ⅰ),17% 偶爾有發作(Engel Ⅱ),8% 癲癇發作明顯改善(Engel Ⅲ),只有 9% 患者術后癲癇發作無明顯改善甚至加重(Engel Ⅳ)。他們的分析還發現,術后患者癲癇控制不佳的主要原因是術前癲癇病史較長,或者術前癲癇發作形式是單純部分性發作。同時他們的研究還發現,手術中全切除患者較次全切除術后癲癇控制要好一些,而術后癲癇復發的原因主要是腫瘤復發所致。Ko 等[15]研究了 58 例低級別膠質瘤繼發癲癇患兒的治療結果,51(87.9%)例患兒術后無癲癇發作,同時他們發現腫瘤切除的程度是術后癲癇控制的獨立因素。此外他們的研究還顯示,癲癇病史越短、手術時服用的抗癲癇藥物越少、腫瘤切除越徹底、腫瘤累及的腦葉越少,則手術后癲癇發作控制越好。因此,他們主張對于低級別膠質瘤繼發癲癇的患者,應盡早采取手術治療。