引用本文: 過湘云, 孫明霞, 張林. 左乙拉西坦預防復雜性熱性驚厥的臨床研究. 癲癇雜志, 2022, 8(5): 427-430. doi: 10.7507/2096-0247.202203002 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

熱性驚厥極易在發熱性疾病期間發病,多發生于6歲以下兒童,是一種兒童急診及神經內科常見疾病[1]。患兒臨床癥狀多表現為意識障礙、高熱、局限性或全身性肌肉群抽搐等[2]。該疾病通過合理的治療后,預后良好。但驚厥時間較長或反復發作的熱性驚厥可引起腦損傷,導致記憶力下降、認知受損,甚至轉歸為癲癇等[3]。以往,臨床上治療兒童熱性驚厥常用丙戊酸鈉、地西泮、苯巴比妥等藥物預防發作,治療效果可[4],但是藥物不良反應較多,易造成依從性差。左乙拉西坦(Levetiracetam,LEV)是二代新型抗癲癇發作藥物,可與大腦突觸囊泡蛋白2A相結合,對囊泡胞外分泌和突觸前神經遞質釋放功能有調節作用,具有較高的生物利用度,可有效控制驚厥發作。基于此,本文選取無錫市兒童醫院100例復雜性熱性驚厥患兒作為研究對象,探討LEV的治療效果,以期為相關疾病的臨床診治提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入 2017年 1月—2020年 1月于無錫市兒童醫院就診的100例復雜性熱性驚厥患兒,隨機分為2組各50例。觀察組男28例、女22例,平均年齡(1.57±0.42)歲;對照組男26例、女24例,平均年齡(1.58±0.39)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患兒入組前均行血常規、尿常規、肝腎功能、血電解質、神經發育評估、視頻腦電圖(VEEG)檢查及頭顱影像學檢查,必要時行腦脊液檢查。該研究獲得無錫市兒童醫院醫學倫理委員會審核批準,所有患兒監護人均簽署知情同意書。

1.1.1 納入標準

入組患兒符合復雜性熱性驚厥臨床規范診斷標準[5]:① 年齡1~3歲;② 局灶性發作;③ 一次熱性驚厥發作持續時間>15 min 以上;④ 4h內發作≥2次。

1.1.2 排除標準

① 存在腦外傷、出血、占位、腦發育畸形;② 存在顱內感染;③ 存在代謝功能異常;④ 存在無熱驚厥病史;⑤ 神經發育評估異常。

1.2 方法

觀察組給予LEV(片劑250 mg/片,口服液150 mL/瓶)短期、間歇低劑量口服,方法:在每次發熱初期(體溫≥38℃)時,做好降溫、治療原發病措施同時開始予LEV 20 mg/(kg·d),每12小時1次(治療期),體溫正常72 h后減半量續用3天后停藥(減藥期)。對照組為同時段就診符合相同標準的患兒50例左右,使用地西泮間歇口服,方法:每次起熱后的24 h內,0.3 mg/(kg·次),每8小時1次。治療后每3個月隨訪1次,共隨訪2年。每半年復查視頻腦電圖1次(至少需在熱退后2周再查),每1年行神經發育評估1次。

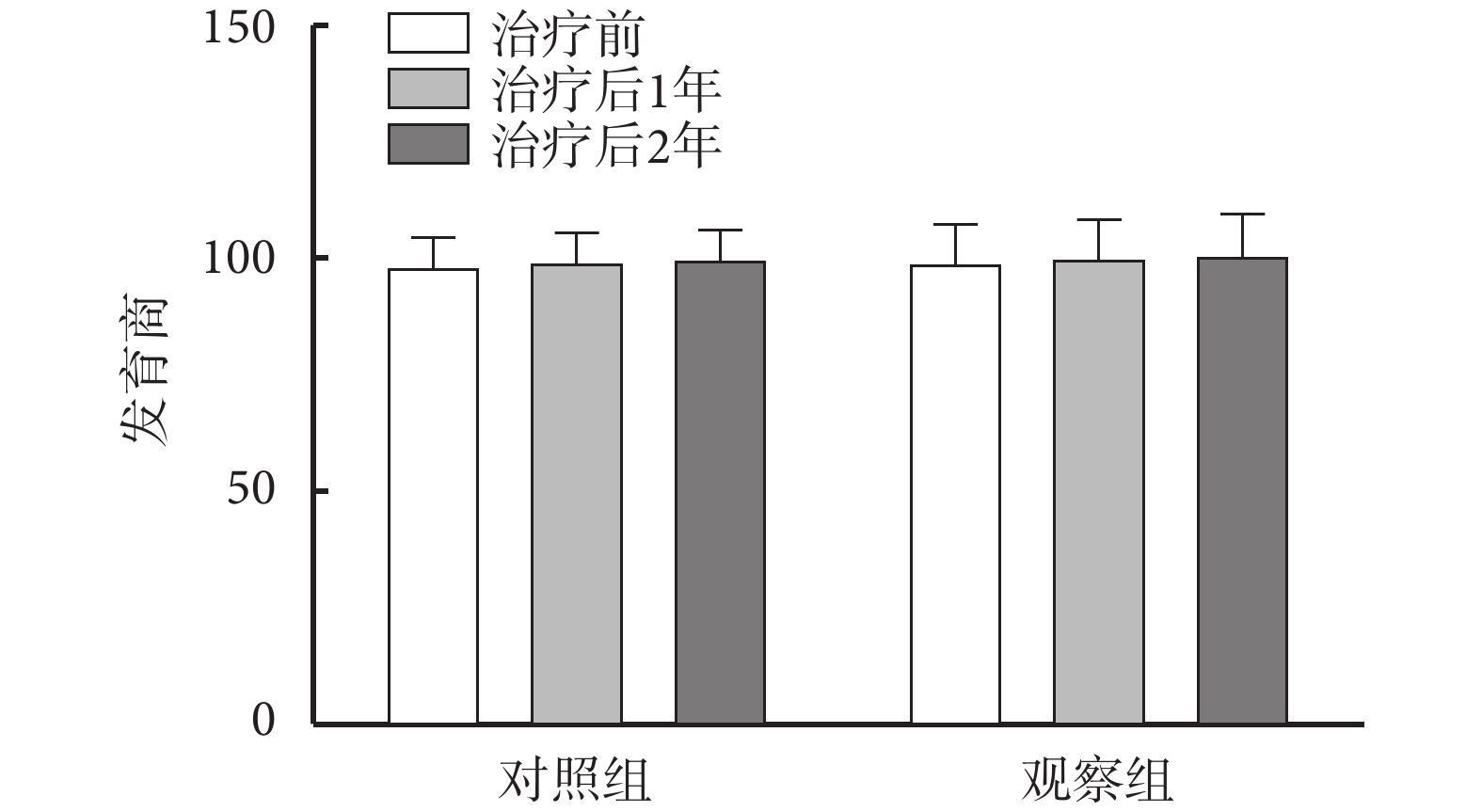

圖1

兩組患兒治療前后神經發育評估結果比較

Figure1.

Comparison of neurodevelopmental evaluation between the two groups before and after treatment

圖1

兩組患兒治療前后神經發育評估結果比較

Figure1.

Comparison of neurodevelopmental evaluation between the two groups before and after treatment

1.3 觀察指標

記錄兩組患兒用藥后的不良反應(興奮、暴躁、頭暈、乏力、皮疹、嗜睡、嘔吐),隨訪期間的發熱次數及驚厥復發例數,采用EEG-1200C腦電圖儀(日本光電)監測治療前、治療后每隔半年的視頻腦電圖,采用0~6歲兒童發育行為評估量表進行治療前、治療后每隔1年的神經發育評估。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 22.0 分析本文數據,計量資料以均數±標準差( ±s)表示,采用 t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用 χ2 檢驗,以P值<0.05 為差異具有統計學意義。

±s)表示,采用 t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用 χ2 檢驗,以P值<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒治療后不良反應發生及驚厥復發情況

觀察組不良反應發生率及驚厥復發率明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1、表2。

2.2 觀察治療前后腦電圖異常發生情況

兩組患兒腦電圖異常發生率均低于治療前(P<0.05),但兩組間比較無統計學差異(P>0.05),見表3。

2.3 治療前后神經發育評估結果

兩組患兒治療前、治療后1年及治療后2年神經發育評估結果均在正常范圍(發育商85~114分);與治療前相比,治療后神經發育評估結果無顯著變化(P>0.05),見圖1。

3 討論

復雜性熱性驚厥的發生與兒童的中樞神經系統尚未完全發育有關系,受到外界的刺激易導致中樞神經系統出現障礙[6]。同時腦組織內各種不穩定的生物化學物質受到外界刺激后引易起酸堿度及電解質的紊亂,導致免疫炎性反應的激活,并且與年齡、感染及遺傳多種因素相關[7-8]。發熱是導致該疾病的主要誘因,是驚厥媒介,導致患兒神經系統高度興奮,引起腦組織細胞耗氧量及血液灌注量發生障礙,刺激皮質神經元放電過度,最終引起驚厥[9-10]。短期或單純性熱性驚厥不易引起患兒腦組織損傷,如果驚厥反復多次發作或驚厥持續狀態,會導致腦組織耗氧量增加及血流灌注不足,導致腦組織缺氧、代謝障礙等,對中樞神經系統及腦組織造成不可逆的損傷如海馬硬化、顳葉內側硬化[11],引起患兒認知受損、精神運動發育落后、記憶力缺陷及癲癇等,對患者健康成長造成嚴重的負面影響[12-13]。復雜性熱性驚厥的患兒復發率高、發作次數多、發作持續時間長,為轉歸癲癇的危險因素之一[14]。因此,針對復雜性熱性驚厥,應積極進行預防和診治,防止認知受損、癲癇等不良預后產生,減輕家長精神、經濟雙重負擔。傳統藥物丙戊酸鈉、苯巴比妥、地西泮可預防和治療熱性驚厥,但此類藥物可能導致患兒皮疹、血液系統、肝腎功能、認知功能等損傷[4]。因此,選擇既療效佳又安全性高的藥物是臨床研究的重點。

LEV作為一種二代抗癲癇發作藥物,是吡咯烷酮衍生物,有較高的生物利用度。其主要成分是左旋乙基吡拉西坦,通過結合中樞神經的突觸囊泡 SV 蛋白亞基,促使神經元細胞內的 γ-氨基丁酸的濃度提高,抑制興奮性神經元異常放電,從而發揮抗癲癇作用[15]。 本研究中,觀察組不良反應總發生率及熱性驚厥復發率均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。究其原因,LEV生物利用度較高,用藥后達到峰值的時間較短,穿透血腦屏障,可快速在海馬部位、前腦皮質細胞外液進行廣泛分布,抑制異常放電,有效控制驚厥,達到治療效果。且該藥不經過肝臟代謝,主要通過乙酰胺水解酶代謝,無藥理活性,經腎臟排出體外,對肝腎無明顯影響。有研究表明其對認知并無明顯不良影響,甚至可改善認知[16],因其良好的療效及對神經發育結果無不良影響,國外學者甚至推薦新生兒都可將其作為一線抗癲癇發作藥物[17],本研究也對患者進行了神經發育的隨訪評估,未發現認知受損、發育倒退的患者。有學者認為這可能和LEV能降低B淋巴細胞瘤-2蛋白水平,調節其靶向調控神經系統海馬細胞凋亡過程的機制有關[18]。另外通過監測治療前后腦電圖發現,經LEV治療后的腦電圖異常發生率也明顯低于治療前,提示其對于改善腦電圖也有積極作用,已有學者研究證實LEV能減少癇樣放電,使腦電圖更快正常化[19]。

由于本研究樣本量有限,僅與一組藥物進行了對比,且只考察了復發的例數,未對復發次數和每次復發時其他資料進行分析,可能導致數據分析不全面。另鑒于LEV的不良反應發生率低及藥代動力學特點,更小的劑量是否能達到同樣理想的效果以及是否能熱退直接停藥不必經過減藥期,仍是可探索的方向。

綜上,LEV短期間歇使用可有效控制復雜性熱性驚厥復發,較傳統藥物不良反應少、安全性高,能改善預后,提高依從性,值得臨床參考選擇。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

熱性驚厥極易在發熱性疾病期間發病,多發生于6歲以下兒童,是一種兒童急診及神經內科常見疾病[1]。患兒臨床癥狀多表現為意識障礙、高熱、局限性或全身性肌肉群抽搐等[2]。該疾病通過合理的治療后,預后良好。但驚厥時間較長或反復發作的熱性驚厥可引起腦損傷,導致記憶力下降、認知受損,甚至轉歸為癲癇等[3]。以往,臨床上治療兒童熱性驚厥常用丙戊酸鈉、地西泮、苯巴比妥等藥物預防發作,治療效果可[4],但是藥物不良反應較多,易造成依從性差。左乙拉西坦(Levetiracetam,LEV)是二代新型抗癲癇發作藥物,可與大腦突觸囊泡蛋白2A相結合,對囊泡胞外分泌和突觸前神經遞質釋放功能有調節作用,具有較高的生物利用度,可有效控制驚厥發作。基于此,本文選取無錫市兒童醫院100例復雜性熱性驚厥患兒作為研究對象,探討LEV的治療效果,以期為相關疾病的臨床診治提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入 2017年 1月—2020年 1月于無錫市兒童醫院就診的100例復雜性熱性驚厥患兒,隨機分為2組各50例。觀察組男28例、女22例,平均年齡(1.57±0.42)歲;對照組男26例、女24例,平均年齡(1.58±0.39)歲。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患兒入組前均行血常規、尿常規、肝腎功能、血電解質、神經發育評估、視頻腦電圖(VEEG)檢查及頭顱影像學檢查,必要時行腦脊液檢查。該研究獲得無錫市兒童醫院醫學倫理委員會審核批準,所有患兒監護人均簽署知情同意書。

1.1.1 納入標準

入組患兒符合復雜性熱性驚厥臨床規范診斷標準[5]:① 年齡1~3歲;② 局灶性發作;③ 一次熱性驚厥發作持續時間>15 min 以上;④ 4h內發作≥2次。

1.1.2 排除標準

① 存在腦外傷、出血、占位、腦發育畸形;② 存在顱內感染;③ 存在代謝功能異常;④ 存在無熱驚厥病史;⑤ 神經發育評估異常。

1.2 方法

觀察組給予LEV(片劑250 mg/片,口服液150 mL/瓶)短期、間歇低劑量口服,方法:在每次發熱初期(體溫≥38℃)時,做好降溫、治療原發病措施同時開始予LEV 20 mg/(kg·d),每12小時1次(治療期),體溫正常72 h后減半量續用3天后停藥(減藥期)。對照組為同時段就診符合相同標準的患兒50例左右,使用地西泮間歇口服,方法:每次起熱后的24 h內,0.3 mg/(kg·次),每8小時1次。治療后每3個月隨訪1次,共隨訪2年。每半年復查視頻腦電圖1次(至少需在熱退后2周再查),每1年行神經發育評估1次。

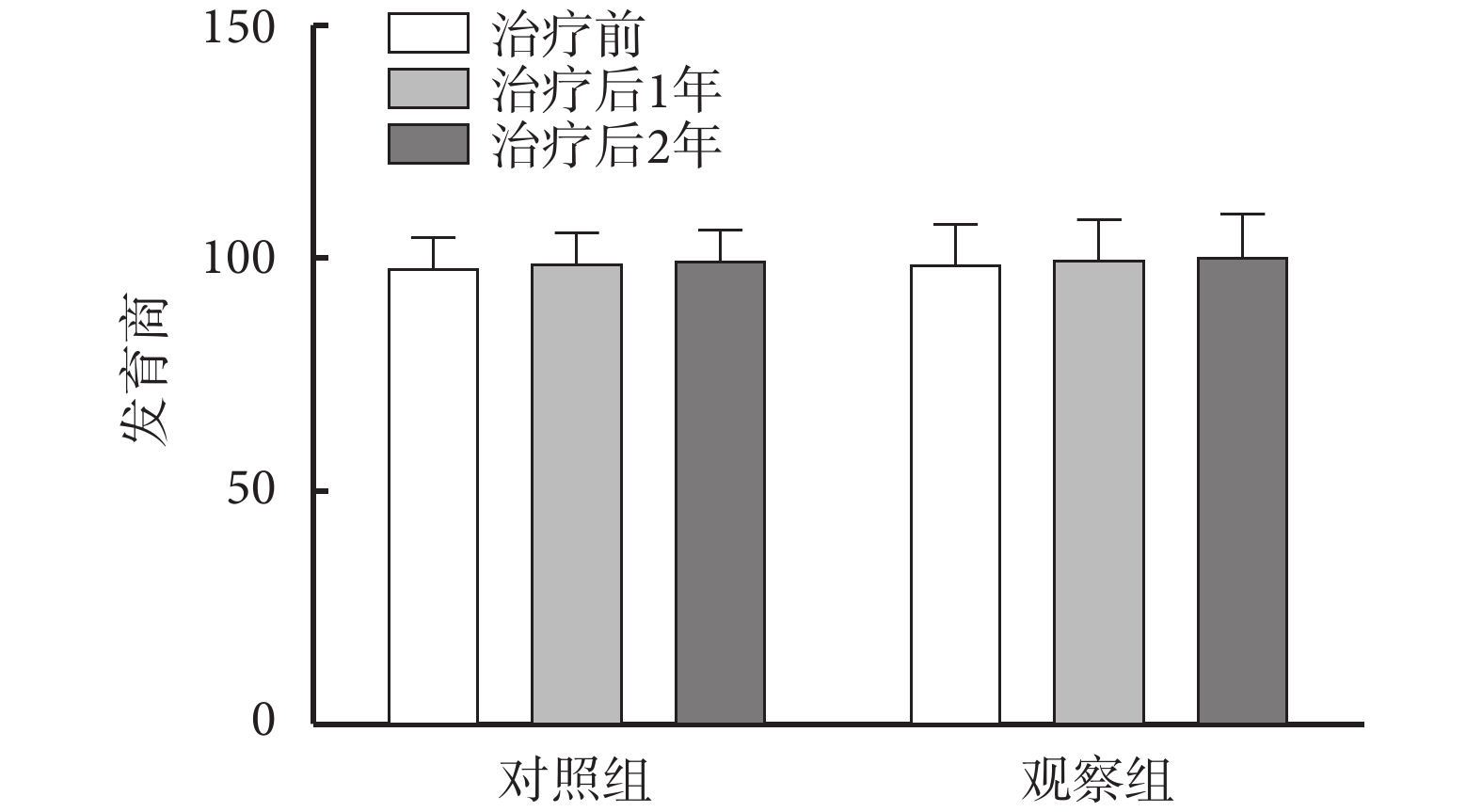

圖1

兩組患兒治療前后神經發育評估結果比較

Figure1.

Comparison of neurodevelopmental evaluation between the two groups before and after treatment

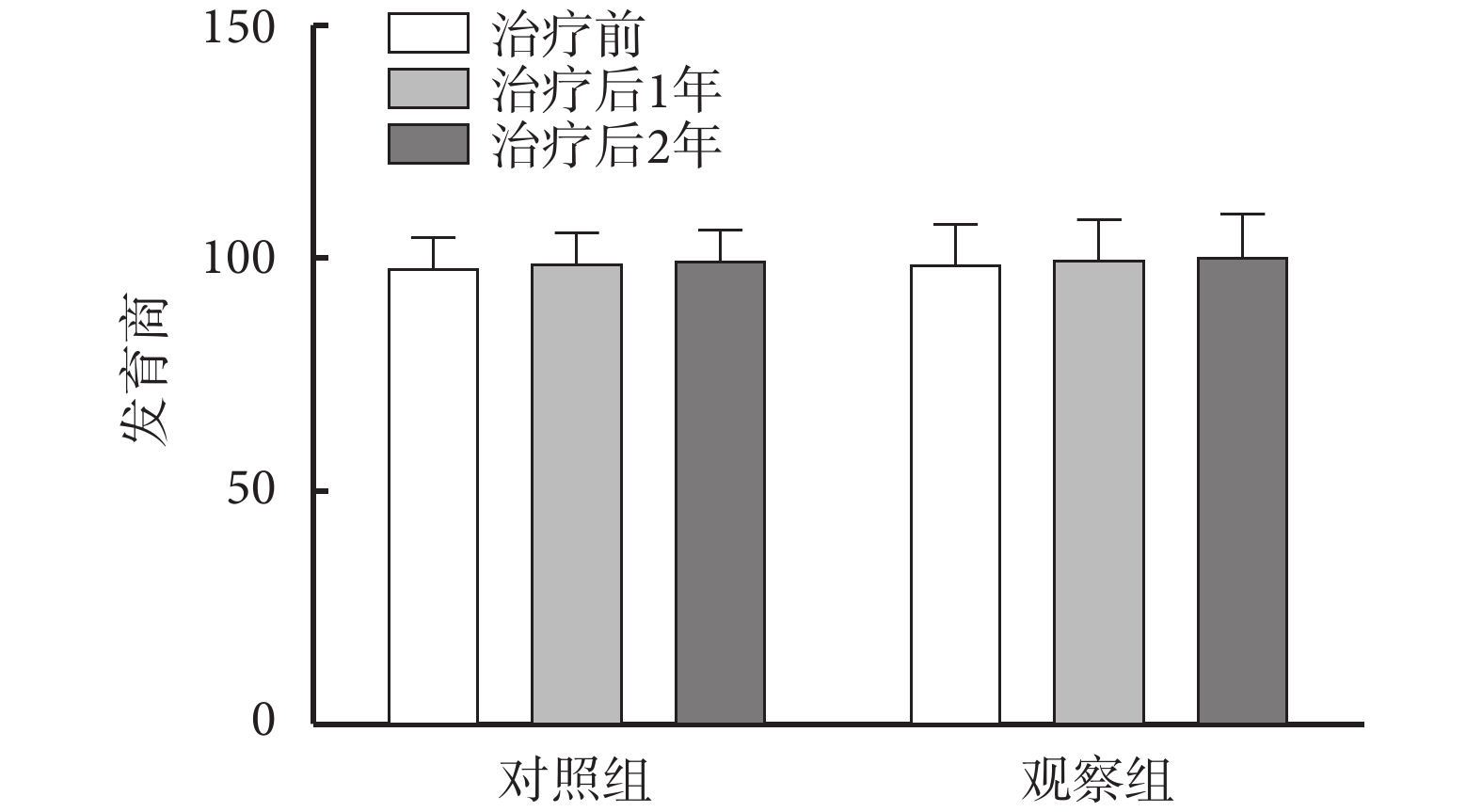

圖1

兩組患兒治療前后神經發育評估結果比較

Figure1.

Comparison of neurodevelopmental evaluation between the two groups before and after treatment

1.3 觀察指標

記錄兩組患兒用藥后的不良反應(興奮、暴躁、頭暈、乏力、皮疹、嗜睡、嘔吐),隨訪期間的發熱次數及驚厥復發例數,采用EEG-1200C腦電圖儀(日本光電)監測治療前、治療后每隔半年的視頻腦電圖,采用0~6歲兒童發育行為評估量表進行治療前、治療后每隔1年的神經發育評估。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 22.0 分析本文數據,計量資料以均數±標準差( ±s)表示,采用 t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用 χ2 檢驗,以P值<0.05 為差異具有統計學意義。

±s)表示,采用 t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用 χ2 檢驗,以P值<0.05 為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒治療后不良反應發生及驚厥復發情況

觀察組不良反應發生率及驚厥復發率明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1、表2。

2.2 觀察治療前后腦電圖異常發生情況

兩組患兒腦電圖異常發生率均低于治療前(P<0.05),但兩組間比較無統計學差異(P>0.05),見表3。

2.3 治療前后神經發育評估結果

兩組患兒治療前、治療后1年及治療后2年神經發育評估結果均在正常范圍(發育商85~114分);與治療前相比,治療后神經發育評估結果無顯著變化(P>0.05),見圖1。

3 討論

復雜性熱性驚厥的發生與兒童的中樞神經系統尚未完全發育有關系,受到外界的刺激易導致中樞神經系統出現障礙[6]。同時腦組織內各種不穩定的生物化學物質受到外界刺激后引易起酸堿度及電解質的紊亂,導致免疫炎性反應的激活,并且與年齡、感染及遺傳多種因素相關[7-8]。發熱是導致該疾病的主要誘因,是驚厥媒介,導致患兒神經系統高度興奮,引起腦組織細胞耗氧量及血液灌注量發生障礙,刺激皮質神經元放電過度,最終引起驚厥[9-10]。短期或單純性熱性驚厥不易引起患兒腦組織損傷,如果驚厥反復多次發作或驚厥持續狀態,會導致腦組織耗氧量增加及血流灌注不足,導致腦組織缺氧、代謝障礙等,對中樞神經系統及腦組織造成不可逆的損傷如海馬硬化、顳葉內側硬化[11],引起患兒認知受損、精神運動發育落后、記憶力缺陷及癲癇等,對患者健康成長造成嚴重的負面影響[12-13]。復雜性熱性驚厥的患兒復發率高、發作次數多、發作持續時間長,為轉歸癲癇的危險因素之一[14]。因此,針對復雜性熱性驚厥,應積極進行預防和診治,防止認知受損、癲癇等不良預后產生,減輕家長精神、經濟雙重負擔。傳統藥物丙戊酸鈉、苯巴比妥、地西泮可預防和治療熱性驚厥,但此類藥物可能導致患兒皮疹、血液系統、肝腎功能、認知功能等損傷[4]。因此,選擇既療效佳又安全性高的藥物是臨床研究的重點。

LEV作為一種二代抗癲癇發作藥物,是吡咯烷酮衍生物,有較高的生物利用度。其主要成分是左旋乙基吡拉西坦,通過結合中樞神經的突觸囊泡 SV 蛋白亞基,促使神經元細胞內的 γ-氨基丁酸的濃度提高,抑制興奮性神經元異常放電,從而發揮抗癲癇作用[15]。 本研究中,觀察組不良反應總發生率及熱性驚厥復發率均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。究其原因,LEV生物利用度較高,用藥后達到峰值的時間較短,穿透血腦屏障,可快速在海馬部位、前腦皮質細胞外液進行廣泛分布,抑制異常放電,有效控制驚厥,達到治療效果。且該藥不經過肝臟代謝,主要通過乙酰胺水解酶代謝,無藥理活性,經腎臟排出體外,對肝腎無明顯影響。有研究表明其對認知并無明顯不良影響,甚至可改善認知[16],因其良好的療效及對神經發育結果無不良影響,國外學者甚至推薦新生兒都可將其作為一線抗癲癇發作藥物[17],本研究也對患者進行了神經發育的隨訪評估,未發現認知受損、發育倒退的患者。有學者認為這可能和LEV能降低B淋巴細胞瘤-2蛋白水平,調節其靶向調控神經系統海馬細胞凋亡過程的機制有關[18]。另外通過監測治療前后腦電圖發現,經LEV治療后的腦電圖異常發生率也明顯低于治療前,提示其對于改善腦電圖也有積極作用,已有學者研究證實LEV能減少癇樣放電,使腦電圖更快正常化[19]。

由于本研究樣本量有限,僅與一組藥物進行了對比,且只考察了復發的例數,未對復發次數和每次復發時其他資料進行分析,可能導致數據分析不全面。另鑒于LEV的不良反應發生率低及藥代動力學特點,更小的劑量是否能達到同樣理想的效果以及是否能熱退直接停藥不必經過減藥期,仍是可探索的方向。

綜上,LEV短期間歇使用可有效控制復雜性熱性驚厥復發,較傳統藥物不良反應少、安全性高,能改善預后,提高依從性,值得臨床參考選擇。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。