引用本文: 姚曉楠, 戚艷, 陳楠, 徐海峰. 眼部首發的布魯氏菌病1例. 中華眼底病雜志, 2023, 39(11): 934-936. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20220527-00327 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

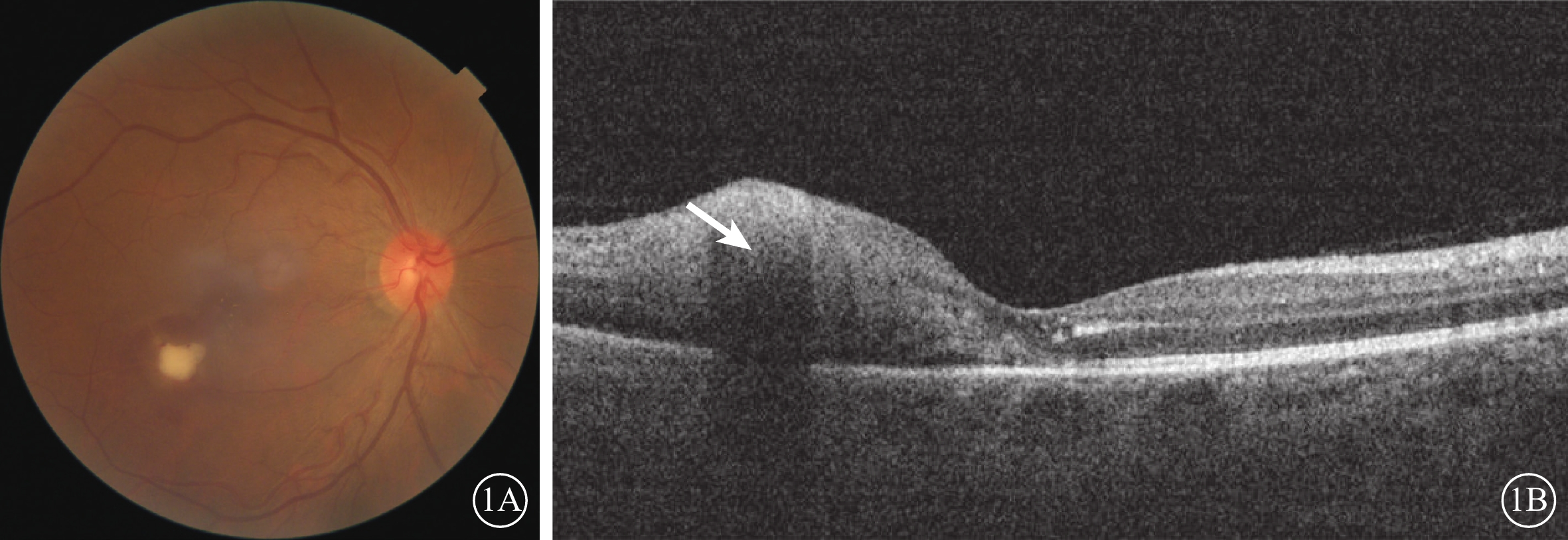

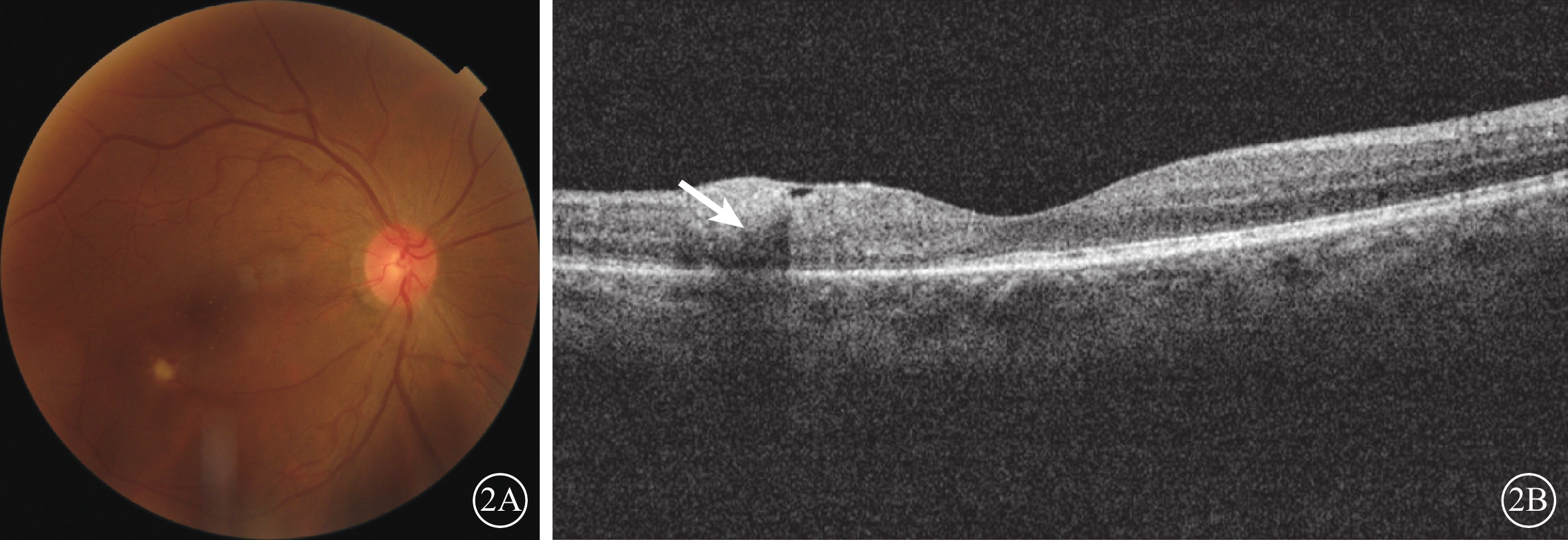

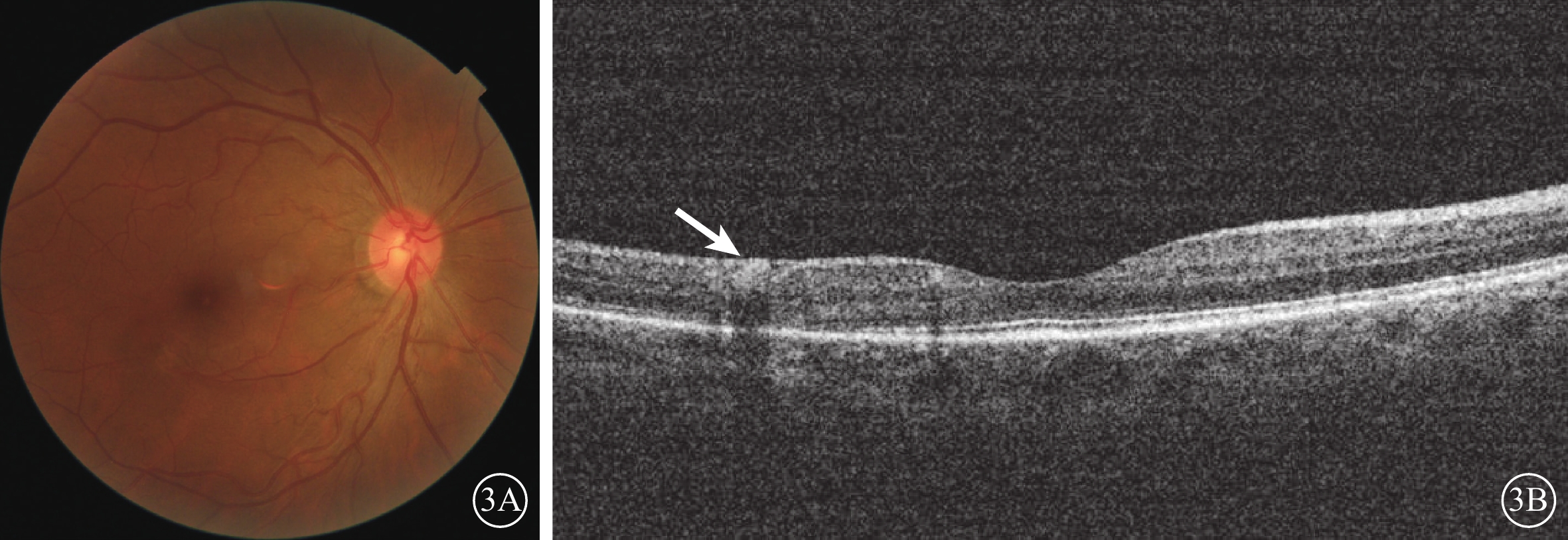

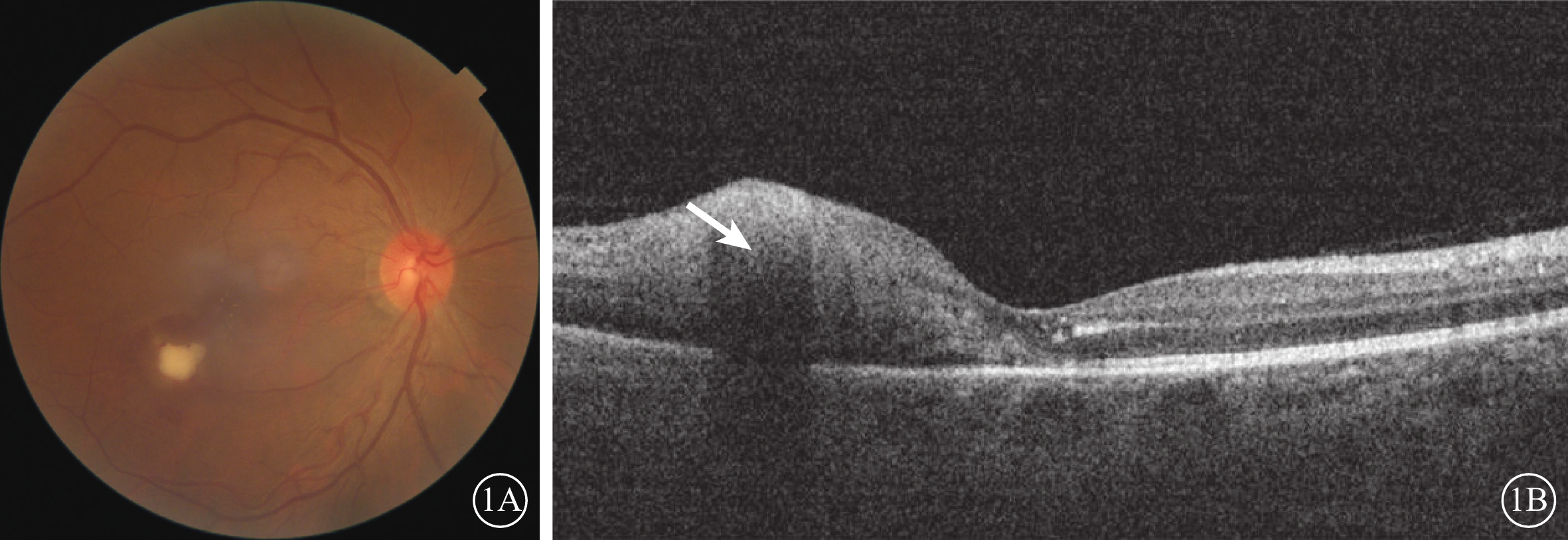

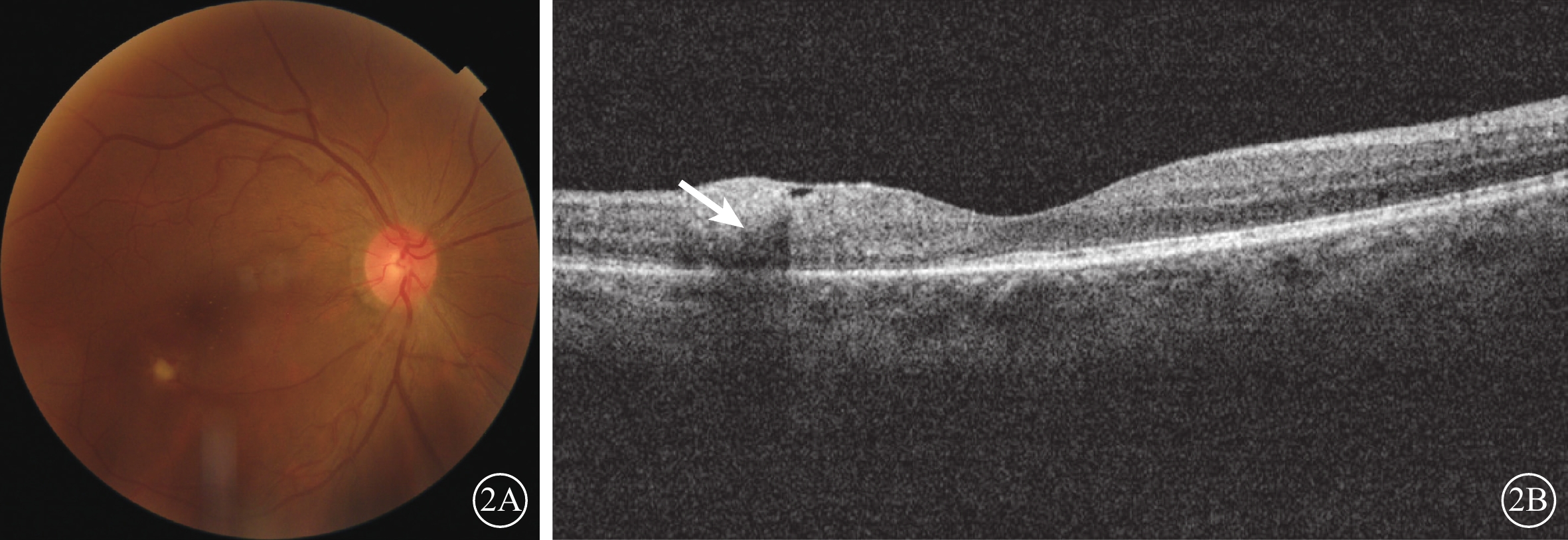

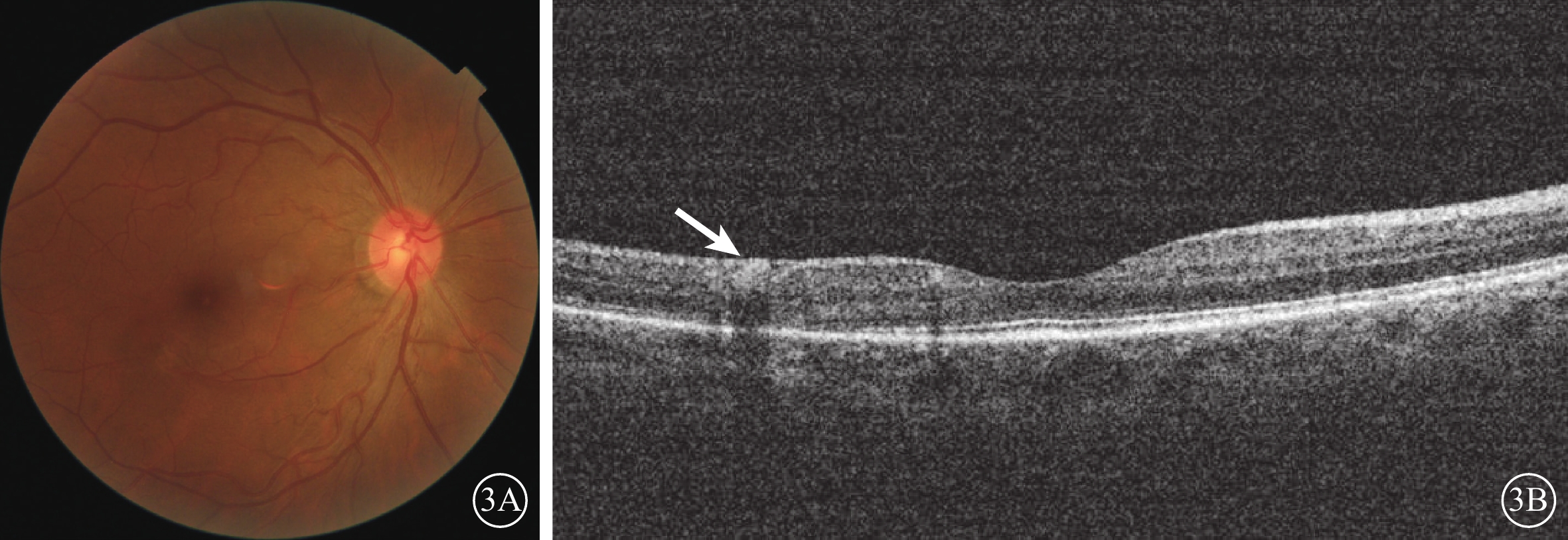

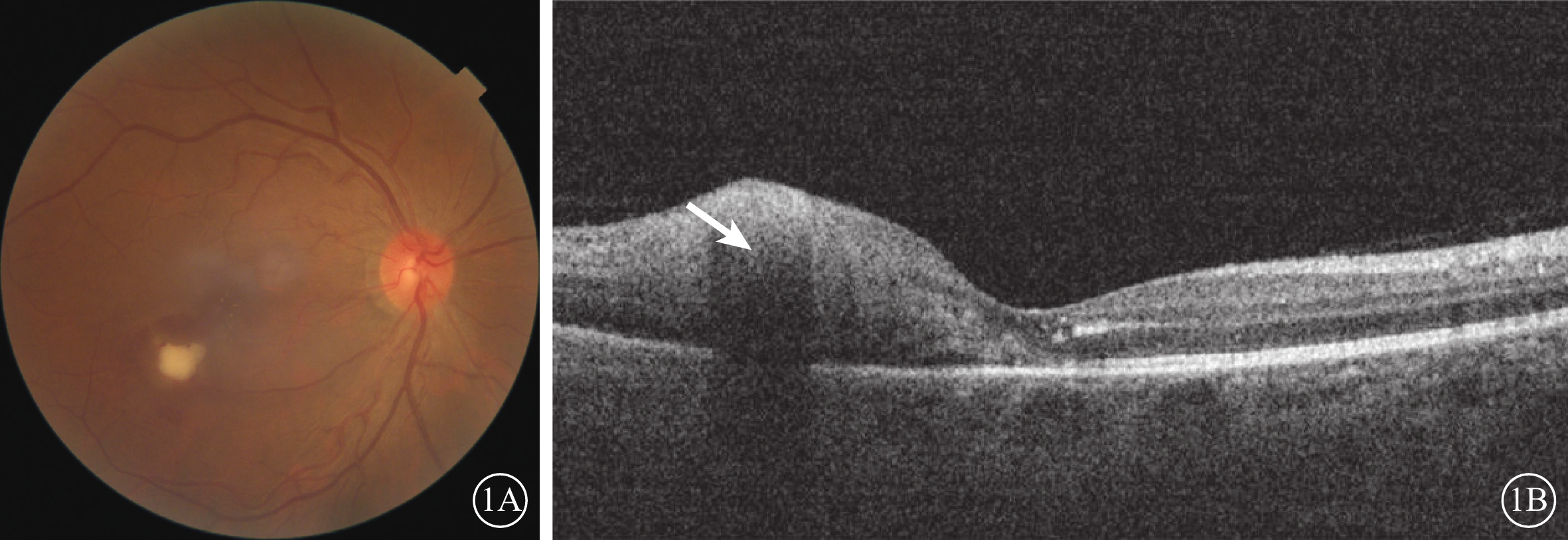

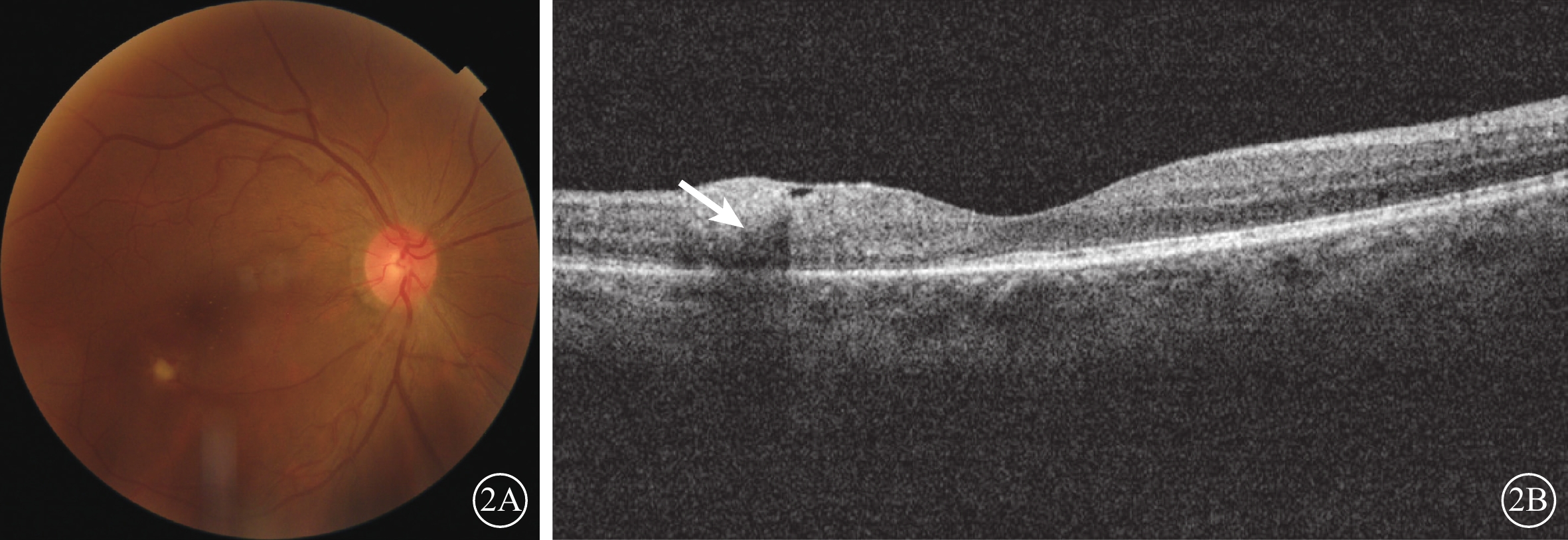

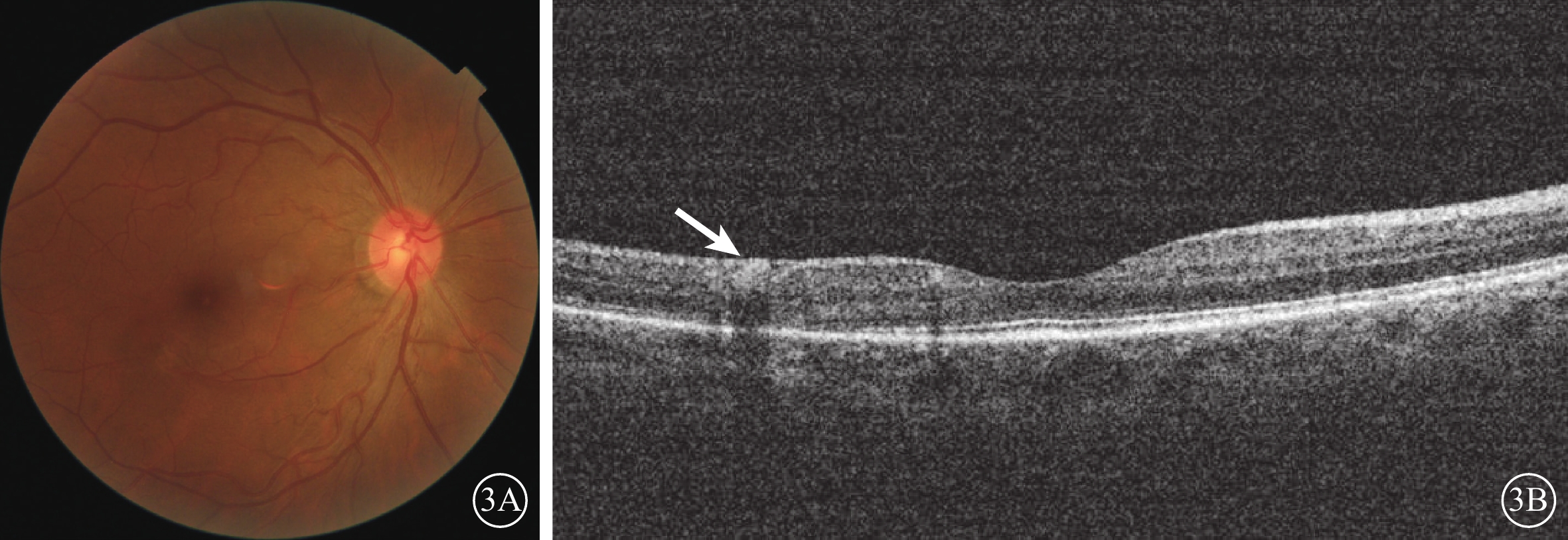

患者女,54歲。因右眼視力下降、眼痛半個月于2021年7月28日到山東第一醫科大學附屬青島眼科醫院就診。患者1個月前有低熱,頭痛和踝關節、膝關節疼痛,伴食欲差、上腹部不適,無咳嗽。既往身體健康。眼部檢查:右眼視力0.25,矯正不能提高;左眼視力1.0。右眼、左眼眼壓分別為11.3、11.4 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼眼前節正常。眼底檢查,右眼黃斑區顳下方局限性視網膜黃白色病灶,周圍少許淺層出血(圖1A)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,右眼黃斑顳下方病灶處神經上皮層增厚,局部反射增強,層間結構紊亂(圖1B)。左眼眼底及OCT檢查均無異常。傳染病檢測結果均為陰性。血常規、腹部B型超聲及胸部CT檢查均無明顯異常。谷丙轉氨酶44.5 U/L、谷草轉氨酶55.8 U/L,均偏高。全身體格檢查未見明顯異常。疑診:真菌性眼內炎。2021年7月30日,患者行右眼診斷性玻璃體切割手術,取病灶周圍的玻璃體液0.4 ml送檢(北京智德醫學檢驗所)。結果顯示,真菌(1-3)-β-D葡聚糖62.4 pg/ml(陰性);曲霉菌半乳甘露聚糖0.14(陰性);白細胞介素(IL)-6、IL-10、IL-8分別為625.4、0.0、234.1 pg/ml。再次追問病史,患者訴在羊肉館工作,近期同事出現“發熱、厭食及關節疼痛”癥狀,于青島市傳染病醫院診斷為“布魯氏菌病”。遂囑患者至該院完善檢查,并給予0.05%利福平滴眼液點眼。2021年8月5日,血清化驗結果顯示,虎紅平板凝集試驗:布魯氏菌陽性(+);布氏試管凝集試驗:1:400++++。診斷:布魯氏菌病(Brucellosis,以下簡稱為布病)。全身應用多西環素、利福平、左氧氟沙星抗感染治療。2021年8月24日復診,右眼視力1.0;右眼視網膜黃白色病灶明顯縮小(圖2A);OCT檢查,右眼黃斑顳下方神經上皮層隆起較前減輕,仍可見局部中強反射團(圖2B)。2021年11月20日復診,右眼視力1.0;右眼視網膜病灶已完全消退(圖3A);OCT檢查,右眼原黃斑顳下方病灶處神經上皮層厚度基本恢復正常,結構大部分恢復,強反射團明顯減小(圖3B)。

圖1

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年7月28日首診時右眼眼部檢查像 1A示彩色眼底像,黃斑區顳下方局限性視網膜黃白色病灶,周圍少許淺層出血;1B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方病灶處神經上皮層增厚,局部反射增強(白箭),層間結構紊亂

圖1

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年7月28日首診時右眼眼部檢查像 1A示彩色眼底像,黃斑區顳下方局限性視網膜黃白色病灶,周圍少許淺層出血;1B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方病灶處神經上皮層增厚,局部反射增強(白箭),層間結構紊亂

圖2

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年8月24日復診時右眼眼部檢查像 2A示彩色眼底像,黃斑區顳下方視網膜黃白色病灶較前明顯縮小;2B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方神經上皮層隆起較前減輕,仍可見局部中強反射團(白箭)

圖2

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年8月24日復診時右眼眼部檢查像 2A示彩色眼底像,黃斑區顳下方視網膜黃白色病灶較前明顯縮小;2B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方神經上皮層隆起較前減輕,仍可見局部中強反射團(白箭)

圖3

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年11月20日復診時右眼眼部檢查像

圖3

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年11月20日復診時右眼眼部檢查像

3A示彩色眼底像,視網膜病灶已完全消退;3B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方病灶處神經上皮層厚度基本恢復正常,結構大部分恢復,強反射團明顯減小(白箭)

討論 布病是常見的人、畜共患變態反應性疾病,不僅嚴重影響畜牧業生產,也危及人民群眾身體健康和公共衛生安全[1]。布魯氏桿菌是革蘭陰性、兼性胞內寄生菌,主要通過皮膚、消化道、呼吸道粘膜以及眼結膜等途徑進入人體[2],在感染細胞內大量繁殖的布魯氏菌被釋放并進入淋巴循環和血液循環發生菌血癥[3];病理損傷幾乎涉及所有器官和組織,引起多種并發癥[4-5]。急性期以發熱、乏力、多汗、肌肉、關節疼痛和肝、脾、淋巴結腫大為主要表現;慢性期多表現為關節損害等。布病臨床表現復雜多變,也可模仿其他疾病的特征,給診斷帶來困難,時常導致誤診和漏診,造成病情遷延,這也在一定程度上增加了嚴重并發癥的發生[5]。

布病的眼部并發癥發生比例為10%~15%[6]。其眼部表現多樣,主要分為3類[7]:(1)眼部組織炎癥,如結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、淚腺炎、葡萄膜炎、內源性眼內炎等。(2)眼部神經的類感染性炎癥,如視神經炎、第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ對顱神經麻痹(布魯氏菌腦膜腦炎)。(3)繼發于全身布魯氏菌感染的并發癥,如結膜出血和眼底出血(血小板減少所致)。布氏菌可在骨關節系統和神經系統形成膿腫[8],但目前尚沒有眼部膿腫的報道,所報道的角膜炎、鞏膜炎、葡萄膜炎、視神經炎,多為非特異性炎癥,非膿腫形成。既往報道中常見眼底表現有玻璃體混濁、視盤水腫、葡萄膜炎、漿液性視網膜脈絡膜脫離等[9],單純視網膜炎和視網膜葡萄膜膿腫的報道少見。由于視網膜組織的特殊性,無法進行活體組織的病原菌培養,故只能根據用藥后體征變化推斷病灶性質。本例患者并未應用糖皮質激素等抗炎藥物,僅全身應用抗生素后眼部病灶即迅速縮小,提示病灶為感染性膿腫。

布病多樣化的臨床表現,給臨床診斷造成了極大困擾。本例患者的早期關節癥狀較輕,并未引起注意。由于視覺的高敏感性,視力下降成為其首要就診主訴。本例患者眼部無常見的葡萄膜炎表現,僅見局限性視網膜膿腫病灶,該表現需與真菌性眼內炎相鑒別。起病于后極部的真菌感染,往往來源于血行感染,患者多有免疫系統異常、置管史、抗生素或糖皮質激素使用史等。眼部有明確的前房炎癥和玻璃體球狀、絮狀混濁,視網膜炎多為黃白色球狀病。病原學檢查和真菌G實驗、GM實驗可予確診。本例患者初期眼底表現類似真菌感染,但無前房和玻璃體炎癥。及時行眼內液真菌病原學檢測,其結果不支持真菌感染。進一步通過對病史的詳細追問、生活史的流行病學調查,取得診斷傾向,盡早明確了診斷方向,節省了診斷時間。病史采集和病原學檢測對感染性眼病的診斷至關重要。布病臨床診斷常用血清學檢測,虎紅平板凝集試驗用于初篩,試管凝集試驗用于確診[10]。本例患者布魯氏菌虎紅平板凝集試驗為陽性(+);布氏試管凝集試驗高達1:400++++,確診為布病。

布病治療原則為早期、聯合、足量、足療程用藥,常用四環素類、利福霉素類藥物[11]。布病的眼部治療,應首先進行足夠的抗生素治療,此基礎上可聯合其他藥物對癥治療[8]。部分合并眼科并發癥的布病患者會同時聯合糖皮質激素治療,療效各不相同[12]。一般認為,由于血眼屏障和血視網膜屏障的存在,全身應用抗生素后眼內的藥物濃度較低,不足以支持眼內的抑菌濃度,必要時可行玻璃體腔注藥。本例患者全身應用抗生素后眼部感染即得以迅速控制,提示對于布病全身用藥的重要性。本例患者的診療過程提示臨床的第一手資料是我們做出正確診斷的基礎,同時其診治和轉歸提示布氏菌可造成血源性眼內組織感染,視網膜也是布氏菌的易感部位。早期確診和正確治療,可提高患者的視力預后。

患者女,54歲。因右眼視力下降、眼痛半個月于2021年7月28日到山東第一醫科大學附屬青島眼科醫院就診。患者1個月前有低熱,頭痛和踝關節、膝關節疼痛,伴食欲差、上腹部不適,無咳嗽。既往身體健康。眼部檢查:右眼視力0.25,矯正不能提高;左眼視力1.0。右眼、左眼眼壓分別為11.3、11.4 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼眼前節正常。眼底檢查,右眼黃斑區顳下方局限性視網膜黃白色病灶,周圍少許淺層出血(圖1A)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,右眼黃斑顳下方病灶處神經上皮層增厚,局部反射增強,層間結構紊亂(圖1B)。左眼眼底及OCT檢查均無異常。傳染病檢測結果均為陰性。血常規、腹部B型超聲及胸部CT檢查均無明顯異常。谷丙轉氨酶44.5 U/L、谷草轉氨酶55.8 U/L,均偏高。全身體格檢查未見明顯異常。疑診:真菌性眼內炎。2021年7月30日,患者行右眼診斷性玻璃體切割手術,取病灶周圍的玻璃體液0.4 ml送檢(北京智德醫學檢驗所)。結果顯示,真菌(1-3)-β-D葡聚糖62.4 pg/ml(陰性);曲霉菌半乳甘露聚糖0.14(陰性);白細胞介素(IL)-6、IL-10、IL-8分別為625.4、0.0、234.1 pg/ml。再次追問病史,患者訴在羊肉館工作,近期同事出現“發熱、厭食及關節疼痛”癥狀,于青島市傳染病醫院診斷為“布魯氏菌病”。遂囑患者至該院完善檢查,并給予0.05%利福平滴眼液點眼。2021年8月5日,血清化驗結果顯示,虎紅平板凝集試驗:布魯氏菌陽性(+);布氏試管凝集試驗:1:400++++。診斷:布魯氏菌病(Brucellosis,以下簡稱為布病)。全身應用多西環素、利福平、左氧氟沙星抗感染治療。2021年8月24日復診,右眼視力1.0;右眼視網膜黃白色病灶明顯縮小(圖2A);OCT檢查,右眼黃斑顳下方神經上皮層隆起較前減輕,仍可見局部中強反射團(圖2B)。2021年11月20日復診,右眼視力1.0;右眼視網膜病灶已完全消退(圖3A);OCT檢查,右眼原黃斑顳下方病灶處神經上皮層厚度基本恢復正常,結構大部分恢復,強反射團明顯減小(圖3B)。

圖1

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年7月28日首診時右眼眼部檢查像 1A示彩色眼底像,黃斑區顳下方局限性視網膜黃白色病灶,周圍少許淺層出血;1B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方病灶處神經上皮層增厚,局部反射增強(白箭),層間結構紊亂

圖1

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年7月28日首診時右眼眼部檢查像 1A示彩色眼底像,黃斑區顳下方局限性視網膜黃白色病灶,周圍少許淺層出血;1B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方病灶處神經上皮層增厚,局部反射增強(白箭),層間結構紊亂

圖2

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年8月24日復診時右眼眼部檢查像 2A示彩色眼底像,黃斑區顳下方視網膜黃白色病灶較前明顯縮小;2B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方神經上皮層隆起較前減輕,仍可見局部中強反射團(白箭)

圖2

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年8月24日復診時右眼眼部檢查像 2A示彩色眼底像,黃斑區顳下方視網膜黃白色病灶較前明顯縮小;2B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方神經上皮層隆起較前減輕,仍可見局部中強反射團(白箭)

圖3

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年11月20日復診時右眼眼部檢查像

圖3

眼部首發的布魯氏菌病患者2021年11月20日復診時右眼眼部檢查像

3A示彩色眼底像,視網膜病灶已完全消退;3B示光相干斷層掃描像,黃斑顳下方病灶處神經上皮層厚度基本恢復正常,結構大部分恢復,強反射團明顯減小(白箭)

討論 布病是常見的人、畜共患變態反應性疾病,不僅嚴重影響畜牧業生產,也危及人民群眾身體健康和公共衛生安全[1]。布魯氏桿菌是革蘭陰性、兼性胞內寄生菌,主要通過皮膚、消化道、呼吸道粘膜以及眼結膜等途徑進入人體[2],在感染細胞內大量繁殖的布魯氏菌被釋放并進入淋巴循環和血液循環發生菌血癥[3];病理損傷幾乎涉及所有器官和組織,引起多種并發癥[4-5]。急性期以發熱、乏力、多汗、肌肉、關節疼痛和肝、脾、淋巴結腫大為主要表現;慢性期多表現為關節損害等。布病臨床表現復雜多變,也可模仿其他疾病的特征,給診斷帶來困難,時常導致誤診和漏診,造成病情遷延,這也在一定程度上增加了嚴重并發癥的發生[5]。

布病的眼部并發癥發生比例為10%~15%[6]。其眼部表現多樣,主要分為3類[7]:(1)眼部組織炎癥,如結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、淚腺炎、葡萄膜炎、內源性眼內炎等。(2)眼部神經的類感染性炎癥,如視神經炎、第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ對顱神經麻痹(布魯氏菌腦膜腦炎)。(3)繼發于全身布魯氏菌感染的并發癥,如結膜出血和眼底出血(血小板減少所致)。布氏菌可在骨關節系統和神經系統形成膿腫[8],但目前尚沒有眼部膿腫的報道,所報道的角膜炎、鞏膜炎、葡萄膜炎、視神經炎,多為非特異性炎癥,非膿腫形成。既往報道中常見眼底表現有玻璃體混濁、視盤水腫、葡萄膜炎、漿液性視網膜脈絡膜脫離等[9],單純視網膜炎和視網膜葡萄膜膿腫的報道少見。由于視網膜組織的特殊性,無法進行活體組織的病原菌培養,故只能根據用藥后體征變化推斷病灶性質。本例患者并未應用糖皮質激素等抗炎藥物,僅全身應用抗生素后眼部病灶即迅速縮小,提示病灶為感染性膿腫。

布病多樣化的臨床表現,給臨床診斷造成了極大困擾。本例患者的早期關節癥狀較輕,并未引起注意。由于視覺的高敏感性,視力下降成為其首要就診主訴。本例患者眼部無常見的葡萄膜炎表現,僅見局限性視網膜膿腫病灶,該表現需與真菌性眼內炎相鑒別。起病于后極部的真菌感染,往往來源于血行感染,患者多有免疫系統異常、置管史、抗生素或糖皮質激素使用史等。眼部有明確的前房炎癥和玻璃體球狀、絮狀混濁,視網膜炎多為黃白色球狀病。病原學檢查和真菌G實驗、GM實驗可予確診。本例患者初期眼底表現類似真菌感染,但無前房和玻璃體炎癥。及時行眼內液真菌病原學檢測,其結果不支持真菌感染。進一步通過對病史的詳細追問、生活史的流行病學調查,取得診斷傾向,盡早明確了診斷方向,節省了診斷時間。病史采集和病原學檢測對感染性眼病的診斷至關重要。布病臨床診斷常用血清學檢測,虎紅平板凝集試驗用于初篩,試管凝集試驗用于確診[10]。本例患者布魯氏菌虎紅平板凝集試驗為陽性(+);布氏試管凝集試驗高達1:400++++,確診為布病。

布病治療原則為早期、聯合、足量、足療程用藥,常用四環素類、利福霉素類藥物[11]。布病的眼部治療,應首先進行足夠的抗生素治療,此基礎上可聯合其他藥物對癥治療[8]。部分合并眼科并發癥的布病患者會同時聯合糖皮質激素治療,療效各不相同[12]。一般認為,由于血眼屏障和血視網膜屏障的存在,全身應用抗生素后眼內的藥物濃度較低,不足以支持眼內的抑菌濃度,必要時可行玻璃體腔注藥。本例患者全身應用抗生素后眼部感染即得以迅速控制,提示對于布病全身用藥的重要性。本例患者的診療過程提示臨床的第一手資料是我們做出正確診斷的基礎,同時其診治和轉歸提示布氏菌可造成血源性眼內組織感染,視網膜也是布氏菌的易感部位。早期確診和正確治療,可提高患者的視力預后。