引用本文: 余牧純, 孫慧清. 生命早期紅細胞計數及血紅蛋白水平與早產兒視網膜病變的相關性研究. 中華眼底病雜志, 2024, 40(1): 33-38. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20230509-00210 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

早產兒視網膜病變(ROP)是一種發育性視網膜血管形成異常的疾病,是導致兒童視力損害和失明的重要原因[1]。低出生胎齡、低出生體重、低血氧飽和度及氧暴露時間是ROP的重要危險因素[1-2]。早產兒出生后,血氧飽和度從50%升至95%或更高,血氧含量及組織氧合輸送增加導致促紅細胞生成素水平降低,紅細胞(RBC)生成減少,血紅蛋白(Hb)水平持續下降,出生4~6周時其平均Hb降至最低(7~8 g/dl)。RBC生成減少、鐵儲備減少與醫源性失血共同作用導致早產兒貧血的發生[3]。研究表明,早產兒貧血與ROP發生呈顯著相關[4-5],正確糾正貧血可減少ROP的發生率并降低其嚴重程度[6],其中胎兒Hb(HbF)可能是ROP的保護性因素[7]。本研究旨在探討生命早期RBC計數及Hb的變化與ROP的相關性,為臨床監測RBC計數及Hb變化,預警及防治ROP提供參考。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性病例對照研究。本研究遵循《赫爾辛基宣言》原則,并經河南省兒童醫院倫理委員會審批(批準號:2023-K-171);因回顧性研究性質,免除知情同意。

2020年1月至2022年12月于河南省兒童醫院住院行眼底篩查的早產兒303名納入本研究。其中,男性219名,女性84名;出生胎齡(30.36±1.52)(26~32)周;出生體重(1 368.43±171.37)(900~1 600)g。雙胎20名,單胎283名。依據篩查結果,將受檢兒分為ROP組,無ROP組(對照組)。生命早期定義為出生后14 d[8]。

納入標準:符合《中國早產兒視網膜病變篩查指南(2014年)》[9]篩查標準,出生胎齡≤32周,出生體重<2 500 g;出生后72 h內。排除標準:(1)嚴重或危及生命的先天性畸形、先天性心臟病、先天性代謝異常、遺傳性疾病者;(2)其他可能影響眼底檢查結果的眼科疾病如先天性眼部疾病和眼部產傷者;(3)臨床資料記錄不完整者。

ROP篩查依據《中國早產兒視網膜病變篩查指南(2014年)》[9]。由經驗豐富的眼科醫師操作完成。首次篩查時矯正胎齡31~32周或出生后4~6周。雙眼無病變者每2周復查1次,直至視網膜血管化;有ROP者每1周復查1~2次,直至病變完全退行或矯正胎齡45周時無閾值前病變或閾值病變,視網膜血管已發育至Ⅲ區。檢查結果按照ROP國際分類法[10]記錄:病變發生部位分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區;病變嚴重程度分為1、2、3、4A、4B、5期。

ROP治療依據《早產兒視網膜病變治療規范專家共識》[11]。Ⅰ區、Ⅱ區后部、急進型ROP以及Ⅱ區非后部病變伴屈光間質不清及瞳孔散大困難者,給予玻璃體腔注射抗血管內皮生長因子(VEGF)藥物治療;Ⅱ區后部病變伴明顯機化膜增生以及玻璃體腔注射抗VEGF藥物治療后病變復發或加重者,給予雙目間接檢眼鏡下激光光凝治療;4B期、5期病變以及其他分期病變伴明顯疾病進展者,給予玻璃體視網膜手術。

RBC計數、RBC壓積(HCT)、Hb水平檢測采用日本西森美康公司xe5000全自動血常規檢測儀進行。記錄出生后3、7、14 d的RBC計數、HCT和Hb水平檢測結果。貧血、重度貧血分別定義為出生后28 d內Hb水平<120 g/L、<90 g/L。

詳細收集受檢兒母親年齡、分娩方式以及胎膜早破、妊娠期高血壓疾病、前置胎盤等高危因素;受檢兒性別、出生胎齡、出生體重、單雙胎、肺表面活性物質(PS)應用、用氧情況、輸血次數、有創機械通氣時間、持續氣道正壓通氣(CPAP)時間等。記錄受檢兒相關并發癥包括ROP、腦室內出血(IVH)、腦室周圍白質軟化(PVL)、壞死性小腸結腸炎(NEC)、支氣管肺發育不良(BPD)和敗血癥。

采用SPSS25.0軟件進行統計學分析。對照組的選取采用傾向得分匹配(PSM)進行。定量數據進行正態性檢驗,符合正態分布數據以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用t檢驗;符合偏態分布的數據以中位數(四分位數間距)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用秩和檢驗。定性數據采用例數(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。調整潛在混雜因素后,采用logistic回歸模型分析影響ROP發生的危險因素。采用受試者工作特征(ROC)曲線分析Hb、RBC、HCT與ROP發生的相關性,預測Hb異常的臨界值。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

接受篩查的303名早產兒中,ROP組101例(33.33%,101/303),對照組202名(66.67%,202/303)。ROP組101例中,男性71例(70.30%,71/101),女性30例(29.70%,30/101);出生胎齡(30.39±1.48)(27~32)周;出生體重(1 340.40±190.11)(800~1 800)g。對照組202名中,男性148名(73.27%,148/202),女性54名(26.73%,54/202);出生胎齡(30.35±1.55)(26~32)周;出生體重(1 382.45±159.85)(900~1 600)g。兩組受檢兒性別構成比(χ2=0.296)和出生胎齡(t=0.251)比較,差異均無統計學意義(P=0.586、0.802);單胎(是)、PS應用時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05);出生體重、輸血次數、有創機械通氣時間、CPAP時間比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。母親年齡比較,差異有統計學意義(P<0.05);順產(是)、胎膜早破、妊娠期高血壓疾病、前置胎盤比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(表2)。兩組受檢兒IVH、NEC發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);PVL、BPD、敗血癥發生率比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表3)。

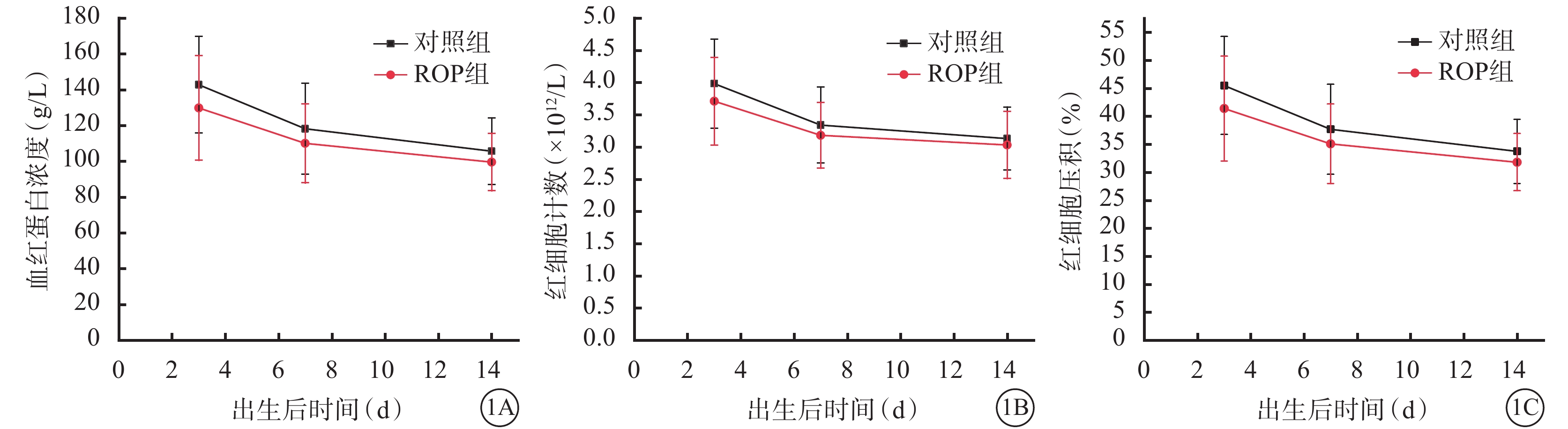

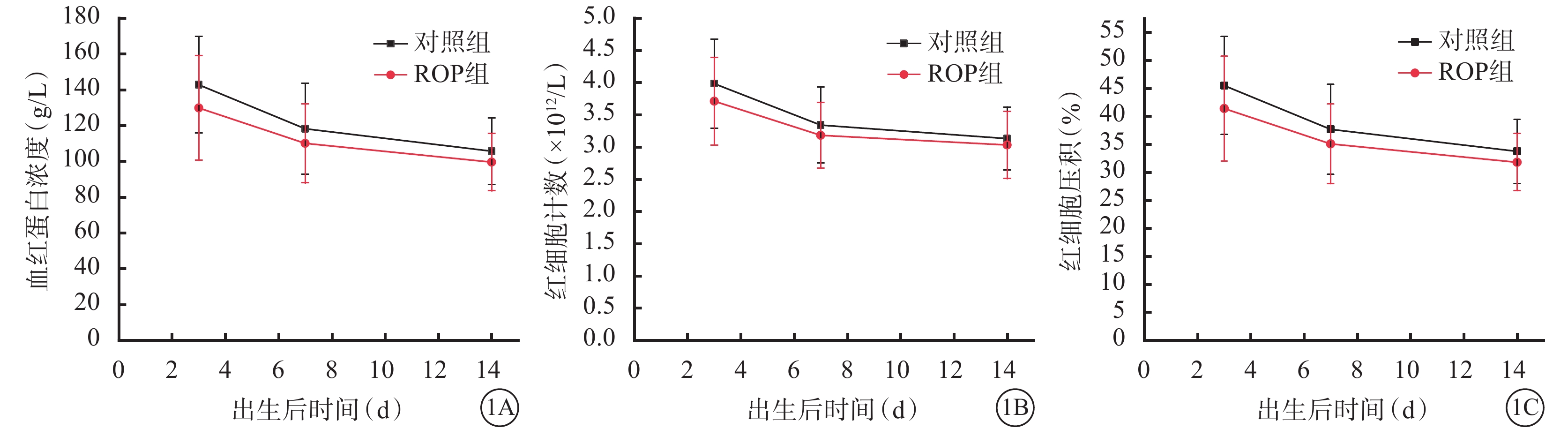

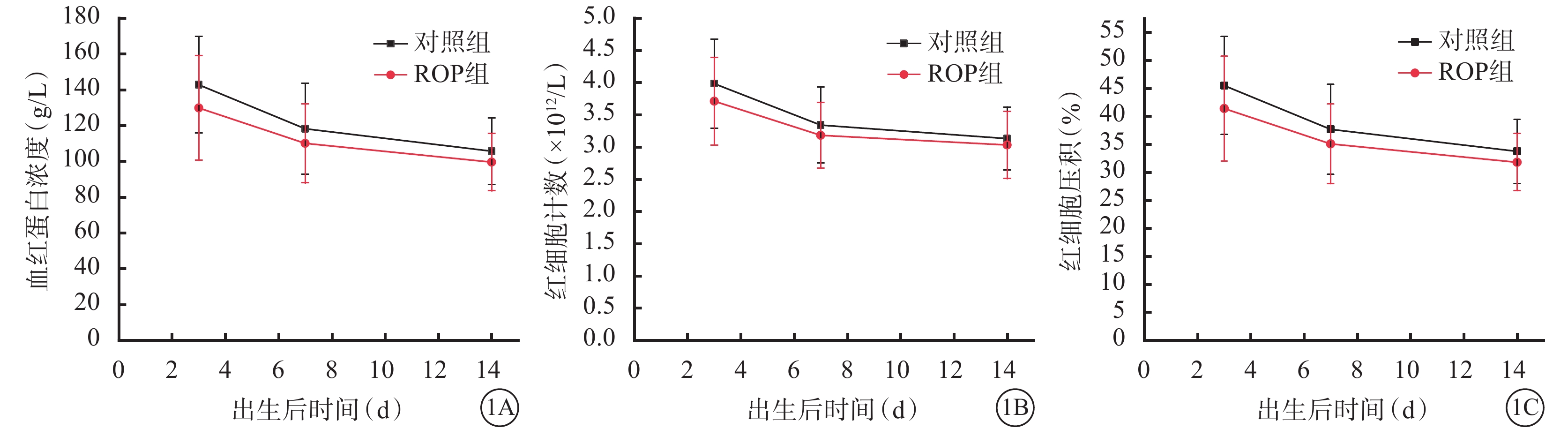

ROP組101例中,發生貧血、重度貧血分別為93(92.08%,93/101)、29(28.71%,29/101)例;對照組202名中,發生貧血、重度貧血分別為162(80.20%,162/202)、37(18.32%,37/202)例。與對照組比較,ROP組患兒貧血、重度貧血發生率更高,差異均有統計學意義(χ2=7.129、4.271,P=0.008、0.039)。出生后3~14 d,ROP組、對照組受檢兒平均Hb水平、RBC計數、HCT逐漸降低。與對照組比較,ROP組患兒出生后3、7、14 d Hb水平、HCT均較低,出生后3、7 d RBC計數較低,差異均有統計學意義(P<0.05)(表4,圖1)。

圖1

ROP組(n=101)、對照組(n=202)受檢兒生命早期Hb水平、RBC計數、RBC壓積變化趨勢

圖1

ROP組(n=101)、對照組(n=202)受檢兒生命早期Hb水平、RBC計數、RBC壓積變化趨勢

1A~1C分別示Hb濃度、RBC計數、HCT ROP:早產兒視網膜病變;Hb:血紅蛋白;RBC:紅細胞;HCT:RBC壓積

多因素logistic回歸分析結果顯示,輸血次數少、CPAP時間短為ROP發生的保護因素(P<0.05)。生命早期Hb水平、RBC計數、HCT變化為ROP發生的非獨立影響因素(P>0.05)(表5)。

ROC曲線分析結果顯示,出生后3、7、14 d,Hb的異常臨界值分別為135.5、118.5、115.5 g/L;RBC計數異常臨界值分別為3.525、3.165、2.705×1012個/L;HCT的異常臨界值分別為43.3%、37.85%、36.25%。出生后14 d Hb水平、HCT靈敏度最高(表6)。

3 討論

ROP發生于未成熟視網膜,是高氧環境引起血管收縮后血管異常增生的結果,是導致早產兒視力損害及失明的主要原因。目前研究認為ROP發病機制分為兩個階段:第一階段開始于出生后,高氧環境誘導視網膜血管收縮,氧化應激和組織損傷產生過量促炎因子,促使VEGF和胰島素樣生長因子-1(IGF-1)水平降低,造成視網膜血管化停滯,進而導致毛細血管閉塞和灌注減少;第二階段開始于矯正胎齡32~34周,視網膜缺血導致缺氧誘導因子-1水平升高,促使VEGF和IGF-1水平升高,造成視網膜血管異常增生。

病情進展出現炎癥、出血、纖維瘢痕形成、黃斑牽拉和視網膜脫離,最終導致失明[12-13]。早產兒出生時血液中的Hb以HbF為主,與成人Hb(HbA)比較,HbF具有更高的氧親和力,可發揮中和過氧化物和清除自由基的氧化還原作用。早產兒的抗氧化系統尚未發育成熟,HbF對其逐步適應產后富氧環境起到重要作用[6]。

本研究結果顯示,早產兒出生至出生后14 d其Hb水平持續降低,且ROP組患兒平均Hb水平明顯低于對照組。ROP組患兒貧血、重度貧血發生率分別為92.08%(93/101)、28.71%(29/101),遠高于對照組的80.20%(162/202)和18.32%(37/202)。單因素分析發現,生命早期Hb的變化對ROP的發生有重要影響;多因素分析校正和控制混雜變量后,輸血次數與CPAP時間為ROP發生的獨立危險因素。ROC曲線分析發現,出生后14 d的Hb水平和HCT靈敏度最高,分別為88.1%、83.2%,異常臨界值分別為115.5 g/L和36.25%。在早產兒出生后14 d檢測Hb水平、HCT變化有助于篩選重點關注對象并進一步監測,這對出生后14 d時矯正胎齡<31周的早產兒均適用。本組早產兒ROP篩查和治療時機嚴格依據《中國早產兒視網膜病變篩查指南(2014年)》[9]及《早產兒視網膜病變治療規范專家共識》[11]。Tandon等[4]發現,早產兒貧血與ROP發生率顯著相關,但并非獨立危險因素;Banerjee等[14]發現,早產兒出生后Hb水平低與ROP發生相關,且延遲臍帶鉗夾不能降低發生風險。這與本研究結果一致。

本研究結果顯示,輸血次數增加是ROP發生的獨立危險因素。輸血可能導致早產兒HbF與HbA比值降低,氧解離曲線右移,并增加發育中的視網膜氧利用率[3]。Lust等[15]發現,早產兒出生后早期輸注濃縮RBC與重度ROP風險增加近4倍相關,這與本研究結果一致。Jiramongkolchai等[16]進一步研究發現,出生后HbF水平<31.5%的早產兒發生ROP的風險大大增加。而Teofili等[6]在早產兒出生后早期輸注臍帶血RBC代替濃縮RBC,結果表明臍帶血RBC輸注可有效降低ROP的發生率并減輕其嚴重程度。由此可推斷Hb水平與成分的變化都與ROP的發生具有顯著相關性,在生命早期監測早產兒Hb水平及HCT的變化有助于輔助判斷ROP的發生風險,選擇臍帶血RBC輸注等促進HbF水平提高的方法有助于ROP的預防及治療。生命早期RBC計數的變化對ROP的影響在不同時期有不同結果,有待擴大樣本量進一步研究。

生命早期RBC計數及Hb水平變化與早產兒主要結局和多種相關并發癥均有一定相關性,如NEC、IVH等[14]。ROP的發生也與多種因素相關,如新生兒高血糖同樣是ROP發生的危險因素[17]。本研究結果顯示,CPAP時間、BPD、敗血癥可能對ROP的發生具有潛在影響,這與Reyes等[18]、Chang[19]研究結論一致。本研究通過監測早產兒生命早期Hb水平及HCT的變化來預警及針對性防治ROP提供參考,有關Hb水平與成分的變化對早產兒生命早期、中期和后期視網膜病變的發生與發展的影響有待進一步研究。

早產兒視網膜病變(ROP)是一種發育性視網膜血管形成異常的疾病,是導致兒童視力損害和失明的重要原因[1]。低出生胎齡、低出生體重、低血氧飽和度及氧暴露時間是ROP的重要危險因素[1-2]。早產兒出生后,血氧飽和度從50%升至95%或更高,血氧含量及組織氧合輸送增加導致促紅細胞生成素水平降低,紅細胞(RBC)生成減少,血紅蛋白(Hb)水平持續下降,出生4~6周時其平均Hb降至最低(7~8 g/dl)。RBC生成減少、鐵儲備減少與醫源性失血共同作用導致早產兒貧血的發生[3]。研究表明,早產兒貧血與ROP發生呈顯著相關[4-5],正確糾正貧血可減少ROP的發生率并降低其嚴重程度[6],其中胎兒Hb(HbF)可能是ROP的保護性因素[7]。本研究旨在探討生命早期RBC計數及Hb的變化與ROP的相關性,為臨床監測RBC計數及Hb變化,預警及防治ROP提供參考。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性病例對照研究。本研究遵循《赫爾辛基宣言》原則,并經河南省兒童醫院倫理委員會審批(批準號:2023-K-171);因回顧性研究性質,免除知情同意。

2020年1月至2022年12月于河南省兒童醫院住院行眼底篩查的早產兒303名納入本研究。其中,男性219名,女性84名;出生胎齡(30.36±1.52)(26~32)周;出生體重(1 368.43±171.37)(900~1 600)g。雙胎20名,單胎283名。依據篩查結果,將受檢兒分為ROP組,無ROP組(對照組)。生命早期定義為出生后14 d[8]。

納入標準:符合《中國早產兒視網膜病變篩查指南(2014年)》[9]篩查標準,出生胎齡≤32周,出生體重<2 500 g;出生后72 h內。排除標準:(1)嚴重或危及生命的先天性畸形、先天性心臟病、先天性代謝異常、遺傳性疾病者;(2)其他可能影響眼底檢查結果的眼科疾病如先天性眼部疾病和眼部產傷者;(3)臨床資料記錄不完整者。

ROP篩查依據《中國早產兒視網膜病變篩查指南(2014年)》[9]。由經驗豐富的眼科醫師操作完成。首次篩查時矯正胎齡31~32周或出生后4~6周。雙眼無病變者每2周復查1次,直至視網膜血管化;有ROP者每1周復查1~2次,直至病變完全退行或矯正胎齡45周時無閾值前病變或閾值病變,視網膜血管已發育至Ⅲ區。檢查結果按照ROP國際分類法[10]記錄:病變發生部位分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ區;病變嚴重程度分為1、2、3、4A、4B、5期。

ROP治療依據《早產兒視網膜病變治療規范專家共識》[11]。Ⅰ區、Ⅱ區后部、急進型ROP以及Ⅱ區非后部病變伴屈光間質不清及瞳孔散大困難者,給予玻璃體腔注射抗血管內皮生長因子(VEGF)藥物治療;Ⅱ區后部病變伴明顯機化膜增生以及玻璃體腔注射抗VEGF藥物治療后病變復發或加重者,給予雙目間接檢眼鏡下激光光凝治療;4B期、5期病變以及其他分期病變伴明顯疾病進展者,給予玻璃體視網膜手術。

RBC計數、RBC壓積(HCT)、Hb水平檢測采用日本西森美康公司xe5000全自動血常規檢測儀進行。記錄出生后3、7、14 d的RBC計數、HCT和Hb水平檢測結果。貧血、重度貧血分別定義為出生后28 d內Hb水平<120 g/L、<90 g/L。

詳細收集受檢兒母親年齡、分娩方式以及胎膜早破、妊娠期高血壓疾病、前置胎盤等高危因素;受檢兒性別、出生胎齡、出生體重、單雙胎、肺表面活性物質(PS)應用、用氧情況、輸血次數、有創機械通氣時間、持續氣道正壓通氣(CPAP)時間等。記錄受檢兒相關并發癥包括ROP、腦室內出血(IVH)、腦室周圍白質軟化(PVL)、壞死性小腸結腸炎(NEC)、支氣管肺發育不良(BPD)和敗血癥。

采用SPSS25.0軟件進行統計學分析。對照組的選取采用傾向得分匹配(PSM)進行。定量數據進行正態性檢驗,符合正態分布數據以均數±標準差(x±s)表示,組間比較采用t檢驗;符合偏態分布的數據以中位數(四分位數間距)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用秩和檢驗。定性數據采用例數(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。調整潛在混雜因素后,采用logistic回歸模型分析影響ROP發生的危險因素。采用受試者工作特征(ROC)曲線分析Hb、RBC、HCT與ROP發生的相關性,預測Hb異常的臨界值。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

接受篩查的303名早產兒中,ROP組101例(33.33%,101/303),對照組202名(66.67%,202/303)。ROP組101例中,男性71例(70.30%,71/101),女性30例(29.70%,30/101);出生胎齡(30.39±1.48)(27~32)周;出生體重(1 340.40±190.11)(800~1 800)g。對照組202名中,男性148名(73.27%,148/202),女性54名(26.73%,54/202);出生胎齡(30.35±1.55)(26~32)周;出生體重(1 382.45±159.85)(900~1 600)g。兩組受檢兒性別構成比(χ2=0.296)和出生胎齡(t=0.251)比較,差異均無統計學意義(P=0.586、0.802);單胎(是)、PS應用時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05);出生體重、輸血次數、有創機械通氣時間、CPAP時間比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。母親年齡比較,差異有統計學意義(P<0.05);順產(是)、胎膜早破、妊娠期高血壓疾病、前置胎盤比較,差異均無統計學意義(P>0.05)(表2)。兩組受檢兒IVH、NEC發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);PVL、BPD、敗血癥發生率比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表3)。

ROP組101例中,發生貧血、重度貧血分別為93(92.08%,93/101)、29(28.71%,29/101)例;對照組202名中,發生貧血、重度貧血分別為162(80.20%,162/202)、37(18.32%,37/202)例。與對照組比較,ROP組患兒貧血、重度貧血發生率更高,差異均有統計學意義(χ2=7.129、4.271,P=0.008、0.039)。出生后3~14 d,ROP組、對照組受檢兒平均Hb水平、RBC計數、HCT逐漸降低。與對照組比較,ROP組患兒出生后3、7、14 d Hb水平、HCT均較低,出生后3、7 d RBC計數較低,差異均有統計學意義(P<0.05)(表4,圖1)。

圖1

ROP組(n=101)、對照組(n=202)受檢兒生命早期Hb水平、RBC計數、RBC壓積變化趨勢

圖1

ROP組(n=101)、對照組(n=202)受檢兒生命早期Hb水平、RBC計數、RBC壓積變化趨勢

1A~1C分別示Hb濃度、RBC計數、HCT ROP:早產兒視網膜病變;Hb:血紅蛋白;RBC:紅細胞;HCT:RBC壓積

多因素logistic回歸分析結果顯示,輸血次數少、CPAP時間短為ROP發生的保護因素(P<0.05)。生命早期Hb水平、RBC計數、HCT變化為ROP發生的非獨立影響因素(P>0.05)(表5)。

ROC曲線分析結果顯示,出生后3、7、14 d,Hb的異常臨界值分別為135.5、118.5、115.5 g/L;RBC計數異常臨界值分別為3.525、3.165、2.705×1012個/L;HCT的異常臨界值分別為43.3%、37.85%、36.25%。出生后14 d Hb水平、HCT靈敏度最高(表6)。

3 討論

ROP發生于未成熟視網膜,是高氧環境引起血管收縮后血管異常增生的結果,是導致早產兒視力損害及失明的主要原因。目前研究認為ROP發病機制分為兩個階段:第一階段開始于出生后,高氧環境誘導視網膜血管收縮,氧化應激和組織損傷產生過量促炎因子,促使VEGF和胰島素樣生長因子-1(IGF-1)水平降低,造成視網膜血管化停滯,進而導致毛細血管閉塞和灌注減少;第二階段開始于矯正胎齡32~34周,視網膜缺血導致缺氧誘導因子-1水平升高,促使VEGF和IGF-1水平升高,造成視網膜血管異常增生。

病情進展出現炎癥、出血、纖維瘢痕形成、黃斑牽拉和視網膜脫離,最終導致失明[12-13]。早產兒出生時血液中的Hb以HbF為主,與成人Hb(HbA)比較,HbF具有更高的氧親和力,可發揮中和過氧化物和清除自由基的氧化還原作用。早產兒的抗氧化系統尚未發育成熟,HbF對其逐步適應產后富氧環境起到重要作用[6]。

本研究結果顯示,早產兒出生至出生后14 d其Hb水平持續降低,且ROP組患兒平均Hb水平明顯低于對照組。ROP組患兒貧血、重度貧血發生率分別為92.08%(93/101)、28.71%(29/101),遠高于對照組的80.20%(162/202)和18.32%(37/202)。單因素分析發現,生命早期Hb的變化對ROP的發生有重要影響;多因素分析校正和控制混雜變量后,輸血次數與CPAP時間為ROP發生的獨立危險因素。ROC曲線分析發現,出生后14 d的Hb水平和HCT靈敏度最高,分別為88.1%、83.2%,異常臨界值分別為115.5 g/L和36.25%。在早產兒出生后14 d檢測Hb水平、HCT變化有助于篩選重點關注對象并進一步監測,這對出生后14 d時矯正胎齡<31周的早產兒均適用。本組早產兒ROP篩查和治療時機嚴格依據《中國早產兒視網膜病變篩查指南(2014年)》[9]及《早產兒視網膜病變治療規范專家共識》[11]。Tandon等[4]發現,早產兒貧血與ROP發生率顯著相關,但并非獨立危險因素;Banerjee等[14]發現,早產兒出生后Hb水平低與ROP發生相關,且延遲臍帶鉗夾不能降低發生風險。這與本研究結果一致。

本研究結果顯示,輸血次數增加是ROP發生的獨立危險因素。輸血可能導致早產兒HbF與HbA比值降低,氧解離曲線右移,并增加發育中的視網膜氧利用率[3]。Lust等[15]發現,早產兒出生后早期輸注濃縮RBC與重度ROP風險增加近4倍相關,這與本研究結果一致。Jiramongkolchai等[16]進一步研究發現,出生后HbF水平<31.5%的早產兒發生ROP的風險大大增加。而Teofili等[6]在早產兒出生后早期輸注臍帶血RBC代替濃縮RBC,結果表明臍帶血RBC輸注可有效降低ROP的發生率并減輕其嚴重程度。由此可推斷Hb水平與成分的變化都與ROP的發生具有顯著相關性,在生命早期監測早產兒Hb水平及HCT的變化有助于輔助判斷ROP的發生風險,選擇臍帶血RBC輸注等促進HbF水平提高的方法有助于ROP的預防及治療。生命早期RBC計數的變化對ROP的影響在不同時期有不同結果,有待擴大樣本量進一步研究。

生命早期RBC計數及Hb水平變化與早產兒主要結局和多種相關并發癥均有一定相關性,如NEC、IVH等[14]。ROP的發生也與多種因素相關,如新生兒高血糖同樣是ROP發生的危險因素[17]。本研究結果顯示,CPAP時間、BPD、敗血癥可能對ROP的發生具有潛在影響,這與Reyes等[18]、Chang[19]研究結論一致。本研究通過監測早產兒生命早期Hb水平及HCT的變化來預警及針對性防治ROP提供參考,有關Hb水平與成分的變化對早產兒生命早期、中期和后期視網膜病變的發生與發展的影響有待進一步研究。