引用本文: 祝敏燕, 王文吉, 閔云花, 姚宜. 孤立性黃斑中心凹發育不良1例. 中華眼底病雜志, 2024, 40(7): 552-553. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20230912-00385 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

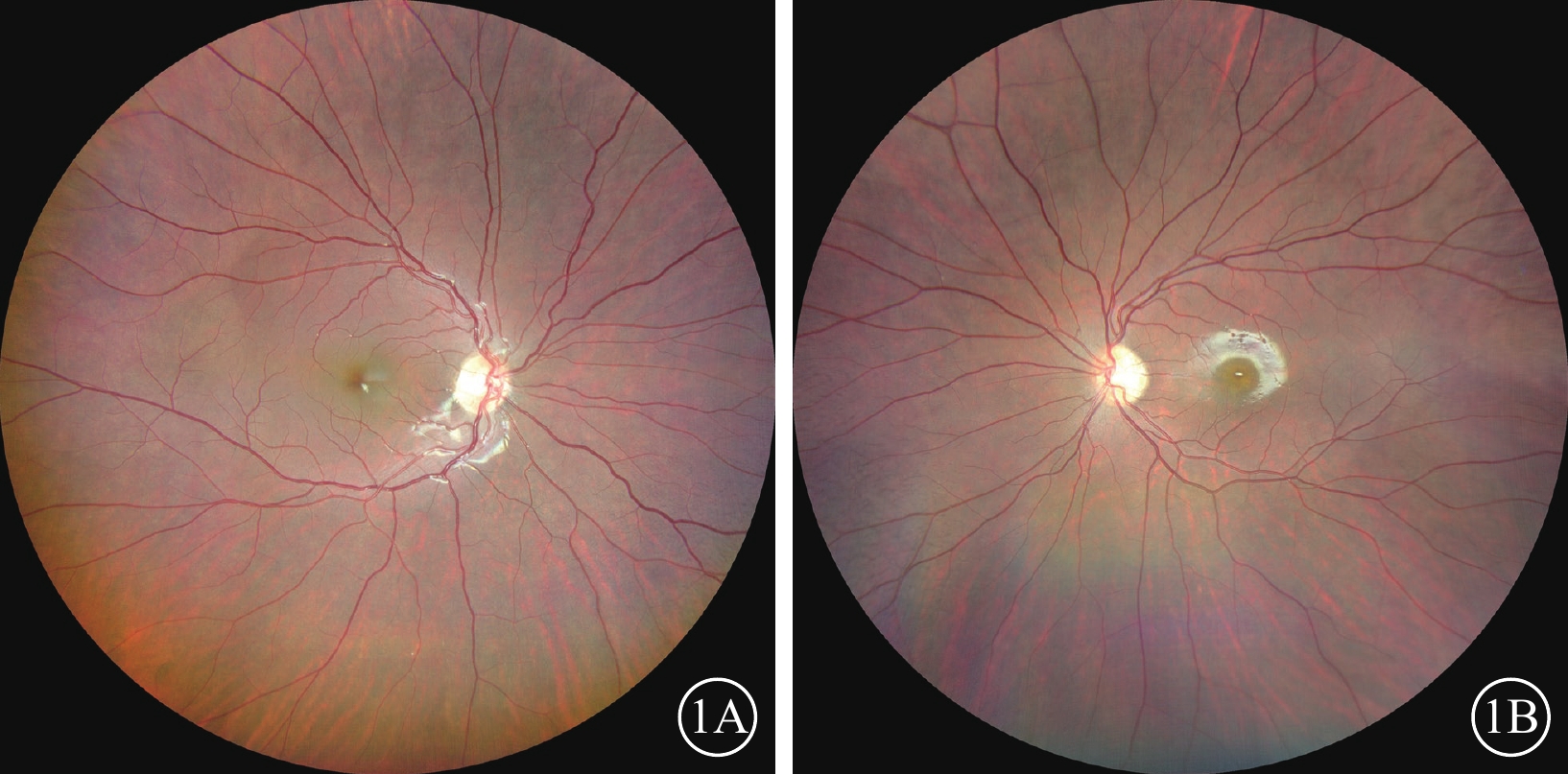

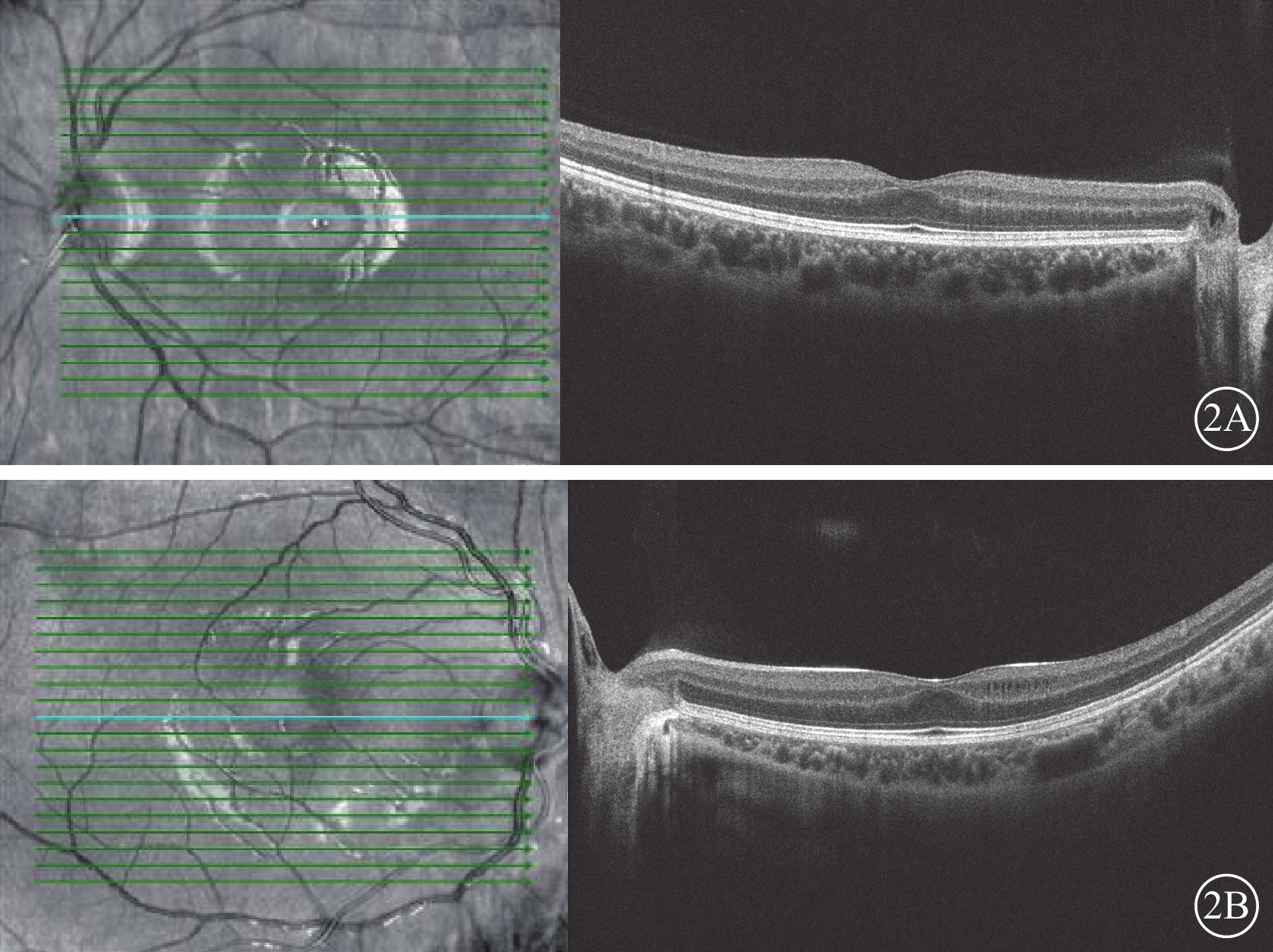

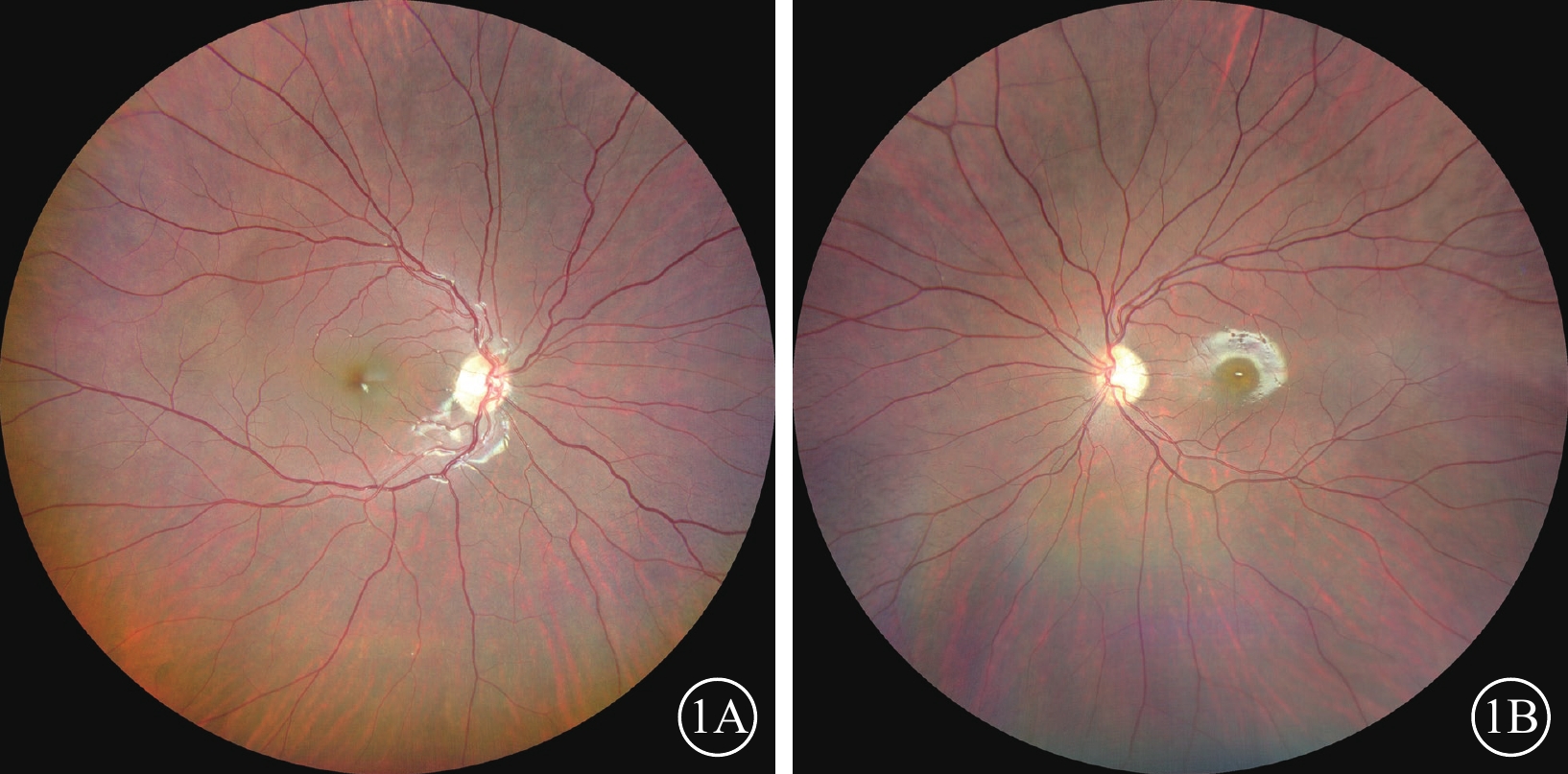

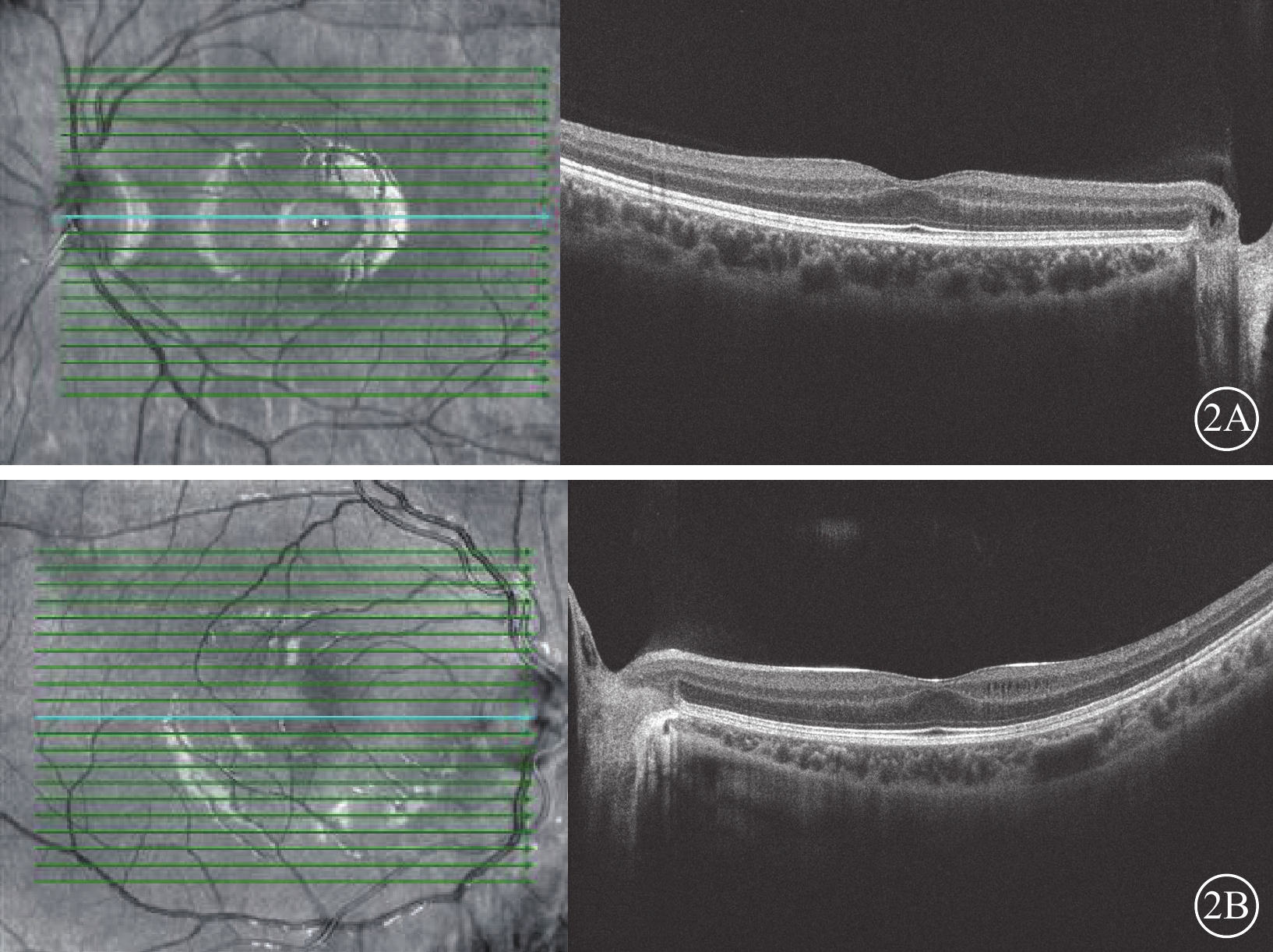

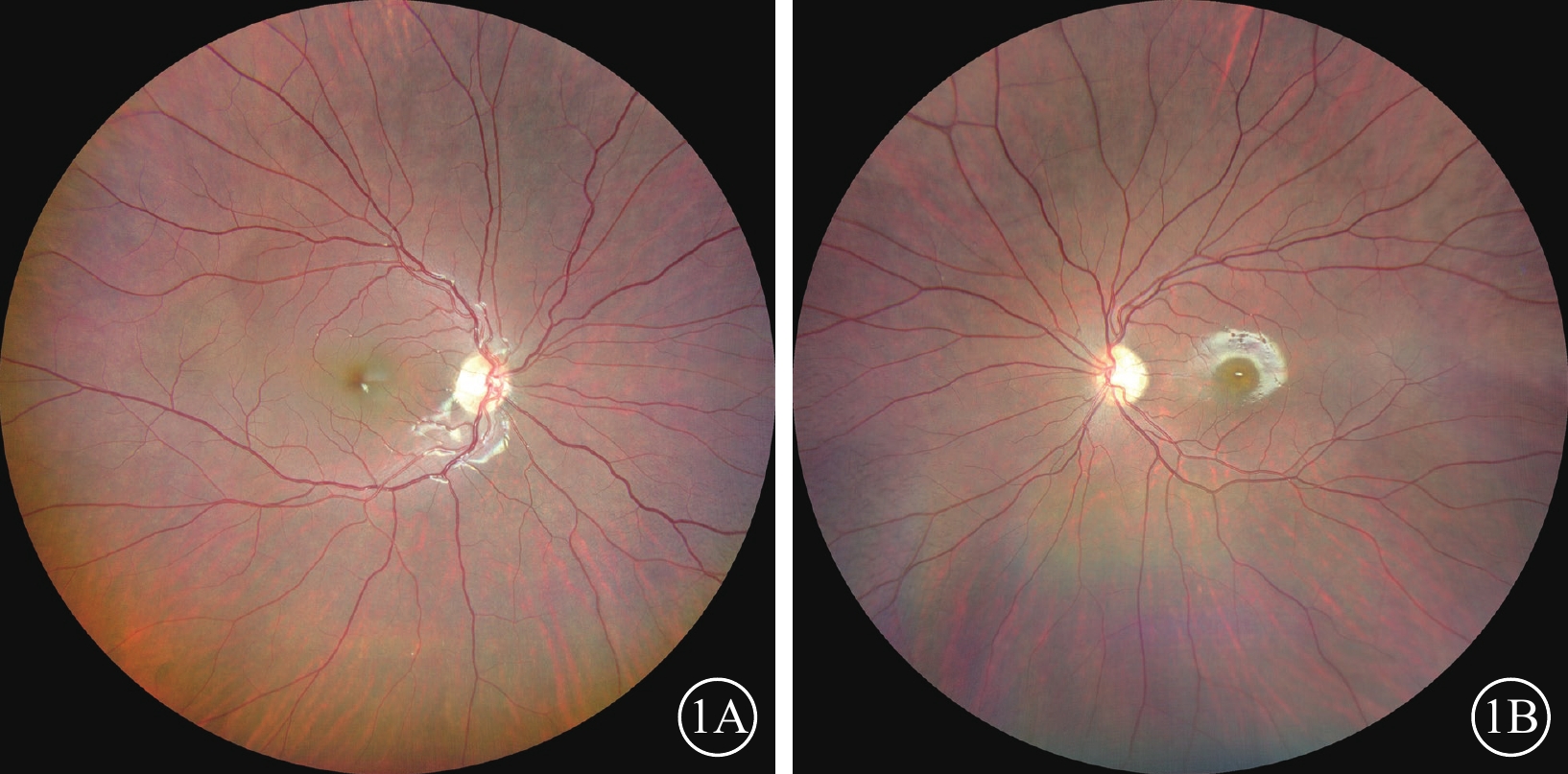

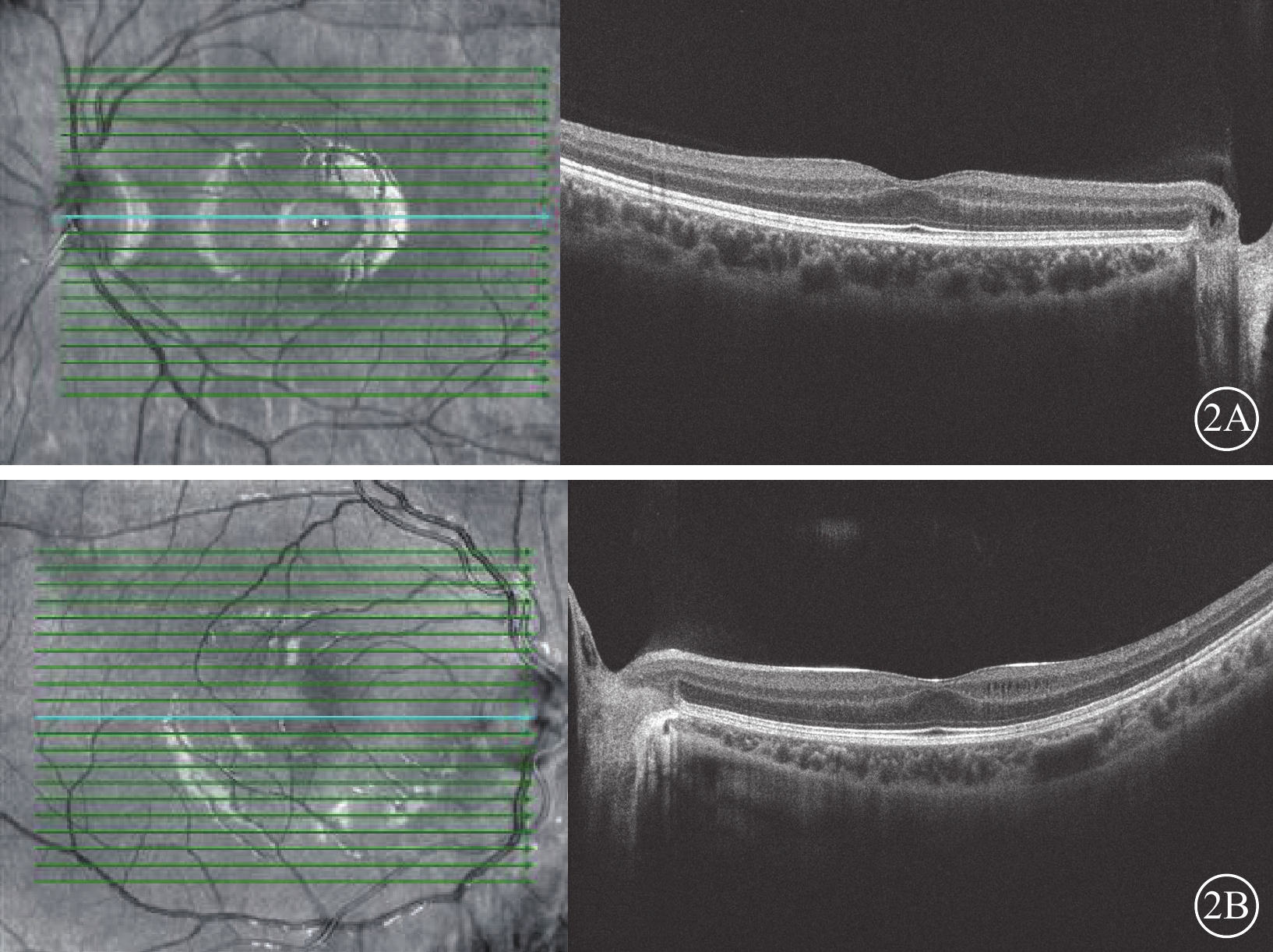

患兒女,10歲。因左眼視力下降1年,于2022年7月21日到上海和平眼科醫院就診。患兒足月順產,生長發育正常。否認家族遺傳病史。眼部檢查:右眼、左眼最佳矯正視力(BCVA)分別為0.9、0.6。右眼、左眼眼壓分別為13、16 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。左眼輕度內斜,內向中微動。右眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,雙眼視盤顳側顏色稍淡(圖1)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,雙眼黃斑中心凹略淺,黃斑中心凹內界膜下可見視網膜內層結構(神經節細胞層、內外叢狀層、內核層)(圖2)。OCT血管成像(OCTA)檢查,雙眼淺層毛細血管叢未見黃斑中心凹無血管區,血流信號呈“橋樣”越過此區域,深層毛細血管叢可見黃斑中心凹無血管區(圖3)。多焦視網膜電圖檢查,雙眼后極部潛伏期及振幅正常。征求患兒及家屬同意后行高通量測序基因檢測,未測出與臨床表型相關的致病或致病疑似變異基因。診斷:雙眼孤立性黃斑中心凹發育不良。13個月后到我院復查,患兒雙眼BCVA、眼底檢查無明顯變化。

圖1

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼彩色眼底像

圖1

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼彩色眼底像

1A、1B分別示右眼、左眼,雙眼視盤顳側顏色稍淡

圖2

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼光相干斷層掃描像

圖2

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼光相干斷層掃描像

2A、2B分別示右眼、左眼,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼黃斑中心凹略淺,黃斑中心凹內界膜下可見視網膜內層結構

圖3

孤立性中心凹發育不良患兒光相干斷層掃描血管成像

圖3

孤立性中心凹發育不良患兒光相干斷層掃描血管成像

3A、3B分別示右眼、左眼,左圖為淺層毛細血管叢,右圖為深層。雙眼淺層毛細血管叢未見中心凹無血管區,血流信號呈“橋樣”越過此區域,深層毛細血管叢可見黃斑中心凹無血管區

討論 黃斑中心凹發育不良是一種視網膜發育不良的疾病,但其只限于黃斑中心凹處。大多數與基因缺陷有關,常見于白化病、無虹膜癥、全色盲、小眼球、視盤發育不良、視網膜發育相關的早產兒視網膜病變和Stickler綜合征與家族性滲出性視網膜病變[1-3]。此外,黃斑中心凹發育不良不伴眼前節或視網膜異常,僅黃斑中心凹變淺或消失、無黃斑中心凹無血管區等解剖結構異常,稱為孤立性黃斑中心凹發育不良[1, 2, 4-5]。該疾病非常罕見,國內少有報道。

黃斑中心凹發育不良的癥狀為兒童期中心視力差,通常在0.4~1.0,可能伴有抖動或擺動的眼球震顫。眼底后極部可能觀察不到黃斑中心凹無血管區、中心反光及黃斑色素[1-2]。熒光素眼底血管造影檢查可見正常的視盤及視網膜血管,但未見或僅見縮小的黃斑中心凹無血管區,可能伴有血管跨過水平中線[1, 2, 4]。OCT與OCTA檢查是最有價值及快速的檢查方法。OCT檢查可見黃斑中心凹發育不良患者黃斑中心凹完全缺失或變淺,內界膜下可見視網膜內層的神經節細胞,內外叢狀層及內核層結構。黃斑中心凹在發育過程中有3個關鍵點:黃斑中心凹下視網膜內層細胞向外周移動、外核層細胞向心移動以及視錐細胞的特化(視錐細胞直徑減少長度增加,在中心凹下堆積層數增多)。黃斑中心凹發育不良分級將黃斑中心凹發育不良OCT形態分為典型和非典型。典型的黃斑中心凹發育不良按照黃斑中心凹下叢狀層的出現、黃斑中心凹變淺、光感受器外節的延長及外核層的增厚分為1~4級[6-7]。該級數越高,患者視力越差。影響視力最重要的是外核層細胞的成熟與否,及其密度、寬度與外節的長度,黃斑中心凹深淺對視力影響不大。叢狀層出現在黃斑中心凹下是診斷黃斑中心凹發育不良的金標準[7]。本例患兒應屬1級,即黃斑中心凹下見叢狀層,但視網膜外層完好。Pakzad-Vaezi等[8]研究報道,黃斑中心凹發育不良患者的OCTA檢查可見黃斑中心凹無血管區缺失,或有血流信號呈“橋樣”越過此區域,伴隨著淺層毛細血管叢中心凹無血管區的缺失,深層毛細血管叢中心凹無血管區亦有或減少。本例患兒OCTA檢查可見淺層毛細血管叢無黃斑中心凹無血管區,而深層毛細血管叢出現黃斑中心凹無血管區。雙眼多焦視網膜電圖檢查正常,這提示視錐細胞特化正常。這與國外病例報道一致,低級別的黃斑中心凹發育不良對視力影響較小[9-10]。

孤立性黃斑中心凹發育不良的遺傳方式尚不明確,主要與PAX6基因突變有關[11-13]。該疾病的病情一般無進展。本例患兒13個月后復查,病情無明顯變化,這提示中心凹發育不良而非變性或炎癥類疾病。

黃斑中心凹發育不良的眼底改變甚是隱蔽,其非常罕見,不為眼科醫生所熟悉,易誤診為弱視、黃斑前膜或球后視神經病變,如使用OCT及OCTA檢查觀察黃斑中心凹和黃斑中心凹無血管區即可明確診斷。眼科醫生應加強對本病的認識,避免誤診或漏診而延誤病情。

志謝 感謝復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院吳繼紅、李俊鋒醫生提供患兒眼底圖片

患兒女,10歲。因左眼視力下降1年,于2022年7月21日到上海和平眼科醫院就診。患兒足月順產,生長發育正常。否認家族遺傳病史。眼部檢查:右眼、左眼最佳矯正視力(BCVA)分別為0.9、0.6。右眼、左眼眼壓分別為13、16 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。左眼輕度內斜,內向中微動。右眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,雙眼視盤顳側顏色稍淡(圖1)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,雙眼黃斑中心凹略淺,黃斑中心凹內界膜下可見視網膜內層結構(神經節細胞層、內外叢狀層、內核層)(圖2)。OCT血管成像(OCTA)檢查,雙眼淺層毛細血管叢未見黃斑中心凹無血管區,血流信號呈“橋樣”越過此區域,深層毛細血管叢可見黃斑中心凹無血管區(圖3)。多焦視網膜電圖檢查,雙眼后極部潛伏期及振幅正常。征求患兒及家屬同意后行高通量測序基因檢測,未測出與臨床表型相關的致病或致病疑似變異基因。診斷:雙眼孤立性黃斑中心凹發育不良。13個月后到我院復查,患兒雙眼BCVA、眼底檢查無明顯變化。

圖1

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼彩色眼底像

圖1

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼彩色眼底像

1A、1B分別示右眼、左眼,雙眼視盤顳側顏色稍淡

圖2

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼光相干斷層掃描像

圖2

孤立性中心凹發育不良患兒雙眼光相干斷層掃描像

2A、2B分別示右眼、左眼,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼黃斑中心凹略淺,黃斑中心凹內界膜下可見視網膜內層結構

圖3

孤立性中心凹發育不良患兒光相干斷層掃描血管成像

圖3

孤立性中心凹發育不良患兒光相干斷層掃描血管成像

3A、3B分別示右眼、左眼,左圖為淺層毛細血管叢,右圖為深層。雙眼淺層毛細血管叢未見中心凹無血管區,血流信號呈“橋樣”越過此區域,深層毛細血管叢可見黃斑中心凹無血管區

討論 黃斑中心凹發育不良是一種視網膜發育不良的疾病,但其只限于黃斑中心凹處。大多數與基因缺陷有關,常見于白化病、無虹膜癥、全色盲、小眼球、視盤發育不良、視網膜發育相關的早產兒視網膜病變和Stickler綜合征與家族性滲出性視網膜病變[1-3]。此外,黃斑中心凹發育不良不伴眼前節或視網膜異常,僅黃斑中心凹變淺或消失、無黃斑中心凹無血管區等解剖結構異常,稱為孤立性黃斑中心凹發育不良[1, 2, 4-5]。該疾病非常罕見,國內少有報道。

黃斑中心凹發育不良的癥狀為兒童期中心視力差,通常在0.4~1.0,可能伴有抖動或擺動的眼球震顫。眼底后極部可能觀察不到黃斑中心凹無血管區、中心反光及黃斑色素[1-2]。熒光素眼底血管造影檢查可見正常的視盤及視網膜血管,但未見或僅見縮小的黃斑中心凹無血管區,可能伴有血管跨過水平中線[1, 2, 4]。OCT與OCTA檢查是最有價值及快速的檢查方法。OCT檢查可見黃斑中心凹發育不良患者黃斑中心凹完全缺失或變淺,內界膜下可見視網膜內層的神經節細胞,內外叢狀層及內核層結構。黃斑中心凹在發育過程中有3個關鍵點:黃斑中心凹下視網膜內層細胞向外周移動、外核層細胞向心移動以及視錐細胞的特化(視錐細胞直徑減少長度增加,在中心凹下堆積層數增多)。黃斑中心凹發育不良分級將黃斑中心凹發育不良OCT形態分為典型和非典型。典型的黃斑中心凹發育不良按照黃斑中心凹下叢狀層的出現、黃斑中心凹變淺、光感受器外節的延長及外核層的增厚分為1~4級[6-7]。該級數越高,患者視力越差。影響視力最重要的是外核層細胞的成熟與否,及其密度、寬度與外節的長度,黃斑中心凹深淺對視力影響不大。叢狀層出現在黃斑中心凹下是診斷黃斑中心凹發育不良的金標準[7]。本例患兒應屬1級,即黃斑中心凹下見叢狀層,但視網膜外層完好。Pakzad-Vaezi等[8]研究報道,黃斑中心凹發育不良患者的OCTA檢查可見黃斑中心凹無血管區缺失,或有血流信號呈“橋樣”越過此區域,伴隨著淺層毛細血管叢中心凹無血管區的缺失,深層毛細血管叢中心凹無血管區亦有或減少。本例患兒OCTA檢查可見淺層毛細血管叢無黃斑中心凹無血管區,而深層毛細血管叢出現黃斑中心凹無血管區。雙眼多焦視網膜電圖檢查正常,這提示視錐細胞特化正常。這與國外病例報道一致,低級別的黃斑中心凹發育不良對視力影響較小[9-10]。

孤立性黃斑中心凹發育不良的遺傳方式尚不明確,主要與PAX6基因突變有關[11-13]。該疾病的病情一般無進展。本例患兒13個月后復查,病情無明顯變化,這提示中心凹發育不良而非變性或炎癥類疾病。

黃斑中心凹發育不良的眼底改變甚是隱蔽,其非常罕見,不為眼科醫生所熟悉,易誤診為弱視、黃斑前膜或球后視神經病變,如使用OCT及OCTA檢查觀察黃斑中心凹和黃斑中心凹無血管區即可明確診斷。眼科醫生應加強對本病的認識,避免誤診或漏診而延誤病情。

志謝 感謝復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院吳繼紅、李俊鋒醫生提供患兒眼底圖片