引用本文: 項子怡, 毛劍波, 王勤美, 張正熙, 陳怡靜, 張士安, 張曉雅, 鐘靜, 沈麗君. 特發性視網膜前膜視網膜動脈夾角變化與視力、光相干斷層掃描分級的相關性研究. 中華眼底病雜志, 2024, 40(3): 190-195. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20231103-00443 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

特發性視網膜前膜(IERM)是一種常見視網膜疾病,為玻璃體視網膜界面的纖維增生[1-3]。其所引起的視力下降、視物變形等功能改變與視網膜前膜(ERM)繼發的中心凹內層異位(EIFL)結構改變有關[4-5]。ERM向心性收縮產生前后向牽拉力,垂直牽拉引起視網膜厚度增加,其所導致的外層及內層視網膜改變與IERM患者視力預后相關[4-8]。切向牽拉主要影響淺層視網膜,造成淺表血管彎曲或拉直[9]。已有文獻報道,切向牽拉力可采用血管移位進行評估[10-12]。Nagura等[13]以視網膜動脈角量化血管移位,發現其與視功能改變相關。目前關于動脈角對ERM患眼視力預測性以及將眼底照相與光相干斷層掃描(OCT)相結合共同預測視力的研究尚少[13]。因此,本研究回顧分析了一組特發性ERM(IERM)患者的臨床資料,觀察視網膜動脈角的改變,并分析其與OCT分級、視力的相關性。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性橫斷面研究。本研究獲得溫州醫科大學附屬眼視光醫院倫理委員會審批(批準號:H2023-012-K-09);符合《赫爾辛基宣言》原則;所有患者均獲知情并簽署書面知情同意書。

2018年11月至2023年1月于浙江省人民醫院眼科及溫州醫科大學附屬眼視光醫院杭州院區檢查確診的單眼IERM患者187例187只眼(IERM組)納入本研究。納入標準:OCT檢查確診單眼IERM;年齡>50歲。排除標準:(1)其他任何影響視力的眼底疾病,如糖尿病視網膜病變、視網膜靜脈阻塞、視網膜脫離、視神經病變、黃斑裂孔、年齡相關性黃斑變性等;(2)存在影響眼底成像的屈光間質混濁;(3)眼軸長度(AL)>26 mm;(4)對側眼患有IERM或任何視網膜疾病。將IERM組患者健康對側眼作為對照組。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、眼壓、裂隙燈顯微鏡聯合前置鏡、眼底彩色照相、譜域OCT(SD-OCT)、OCT血管成像(OCTA)檢查以及AL測量。采用標準對數視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力;采用日本Canon公司CR-2眼底照相機行眼底彩色照相檢查;采用德國Carl Zeiss公司IOL Master測量AL;采用美國Optovue公司RTVue XR OCT儀行OCTA檢查,測量患眼及健康對側眼黃斑中心凹無血管區(FAZ)面積。

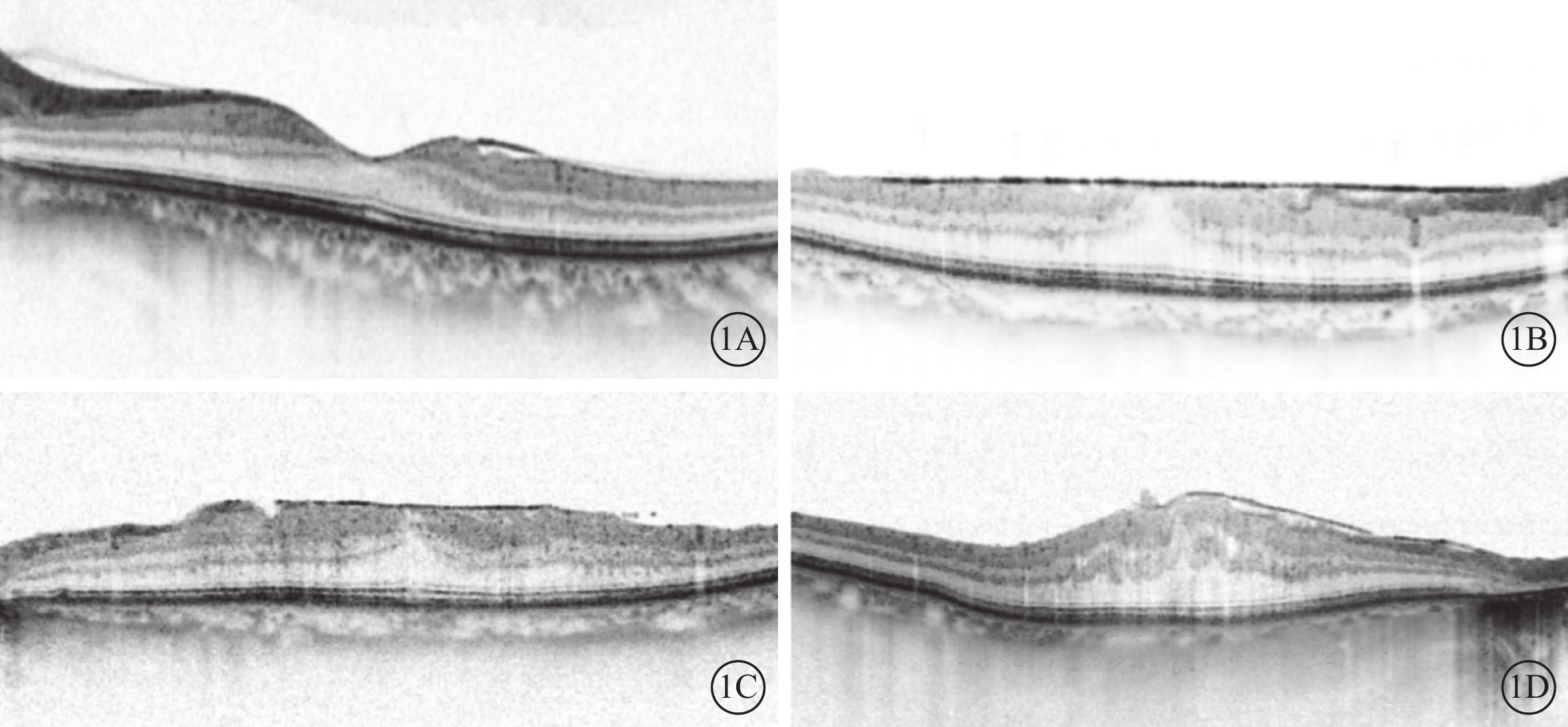

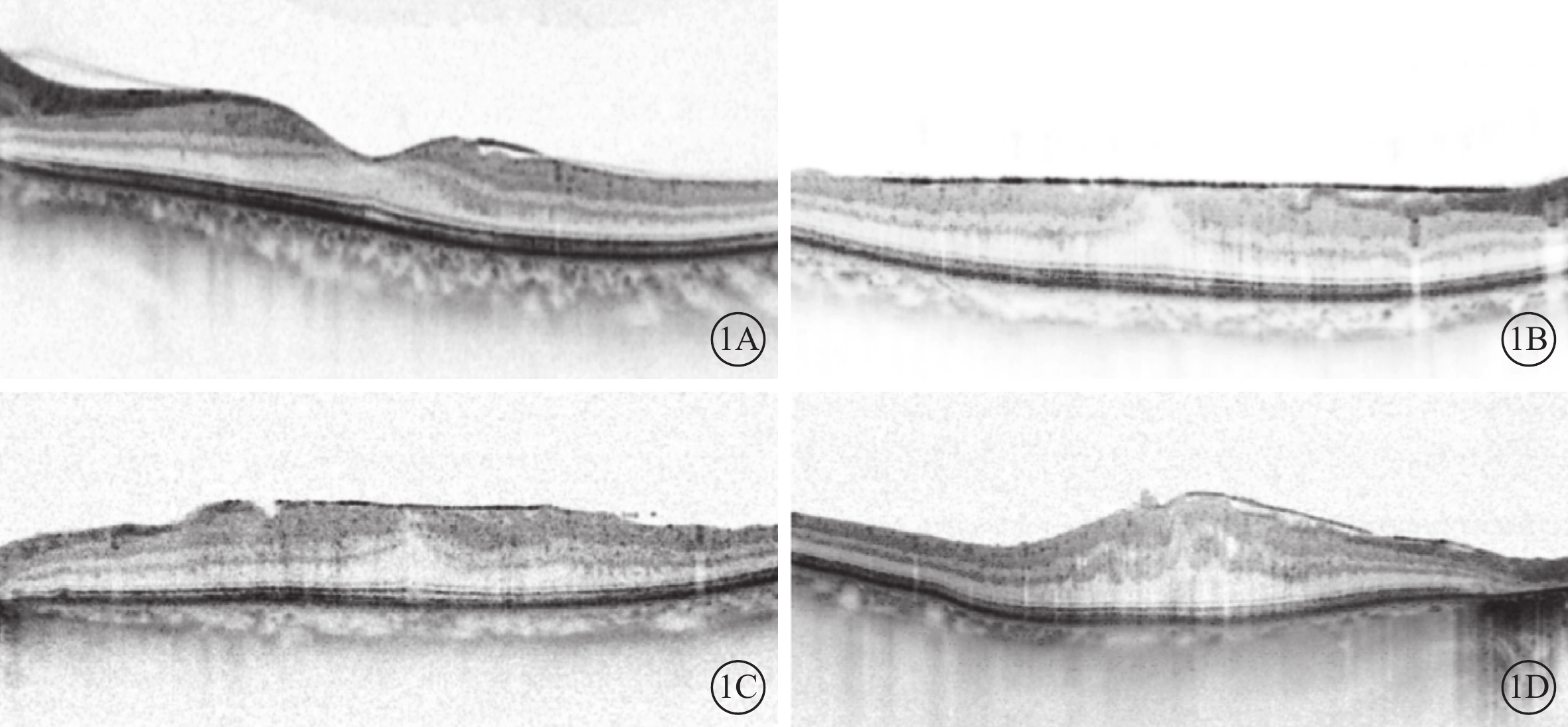

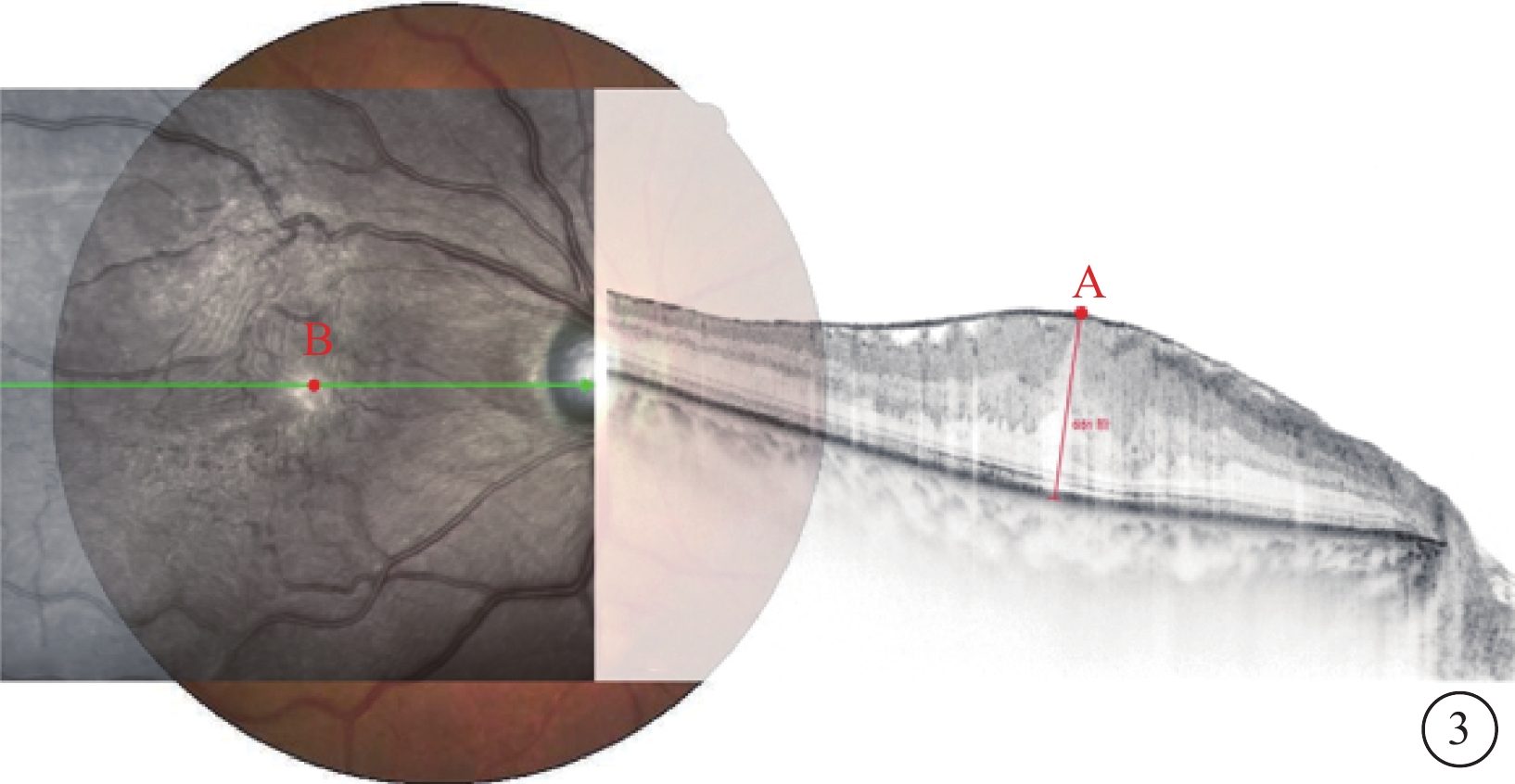

采用Heidelberg公司Spectralis OCT儀行SD-OCT檢查。設備自帶軟件手動測量黃斑中心凹厚度(CMT)。參照Govetto等[8]提出的EIFL分級標準,將ERM分為1~4級。1級:黃斑中心凹結構良好,視網膜各層分界清晰(圖1A);2級:黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰(圖1B);3級:黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰,出現EIFL(圖1C);4級:黃斑中心凹結構消失,視網膜各層紊亂,存在EIFL(圖1D)。CMT定義為內界膜至視網膜色素上皮層的垂直距離。EIFL定義為OCT上一個連續弱反射或強反射條帶從內核層及內叢狀層延伸至中心凹區域。187只眼中,IERM 1~4級分別為42、45、62、38只眼,并據此將IERM組再分為1級組、2級組、3級組、4級組。

圖1

特發性視網膜前膜不同分級患眼光相干斷層掃描像

圖1

特發性視網膜前膜不同分級患眼光相干斷層掃描像

1A示1級,黃斑中心凹結構良好,視網膜各層分界清晰;1B示2級,黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰;1C示3級,黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰,出現EIFL;1D示4級,黃斑中心凹結構消失,視網膜各層紊亂,存在EIFL EIFL:中心凹內層異位

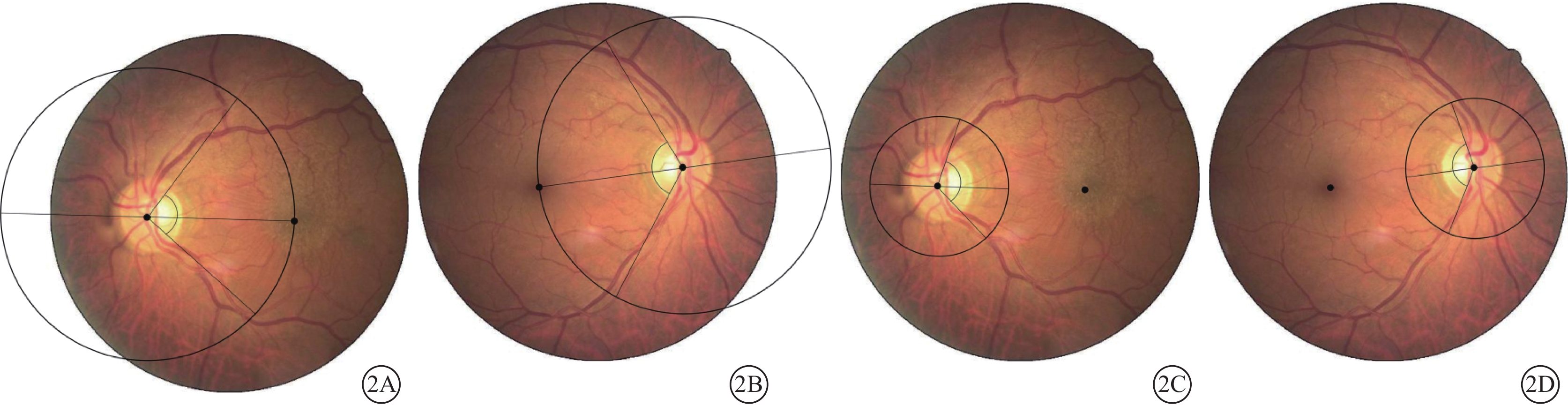

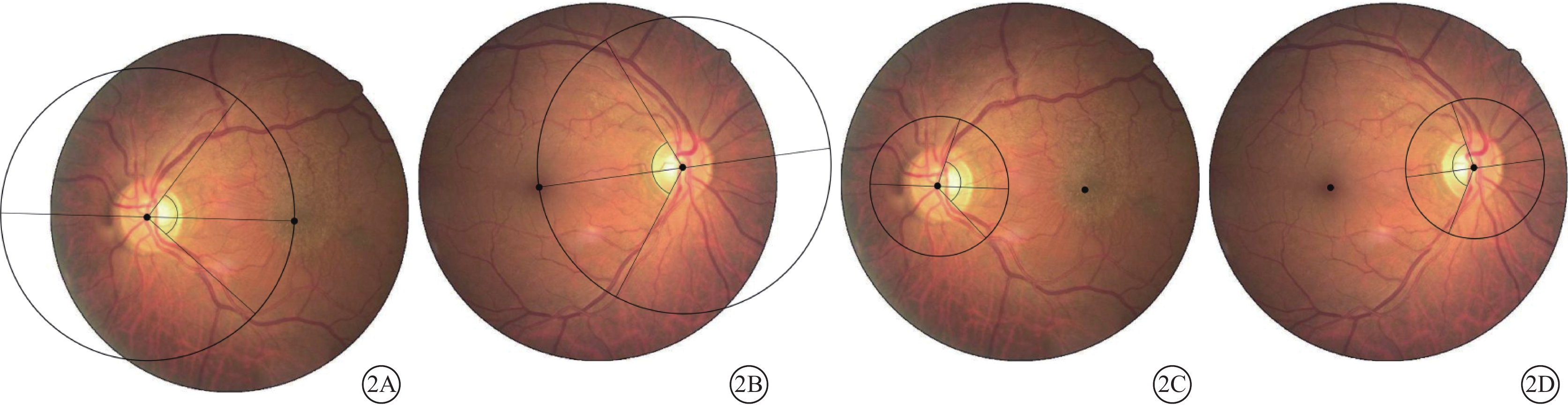

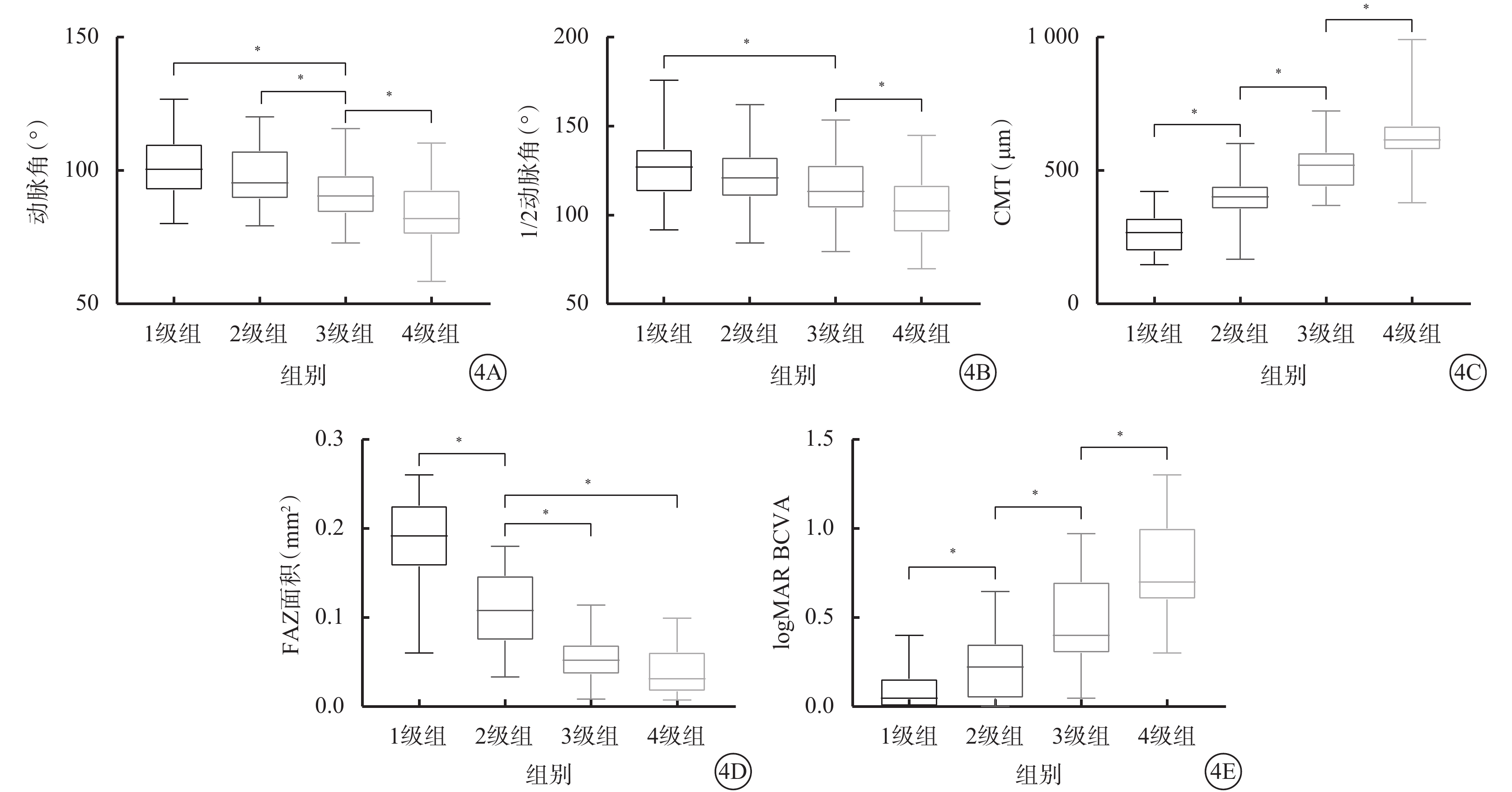

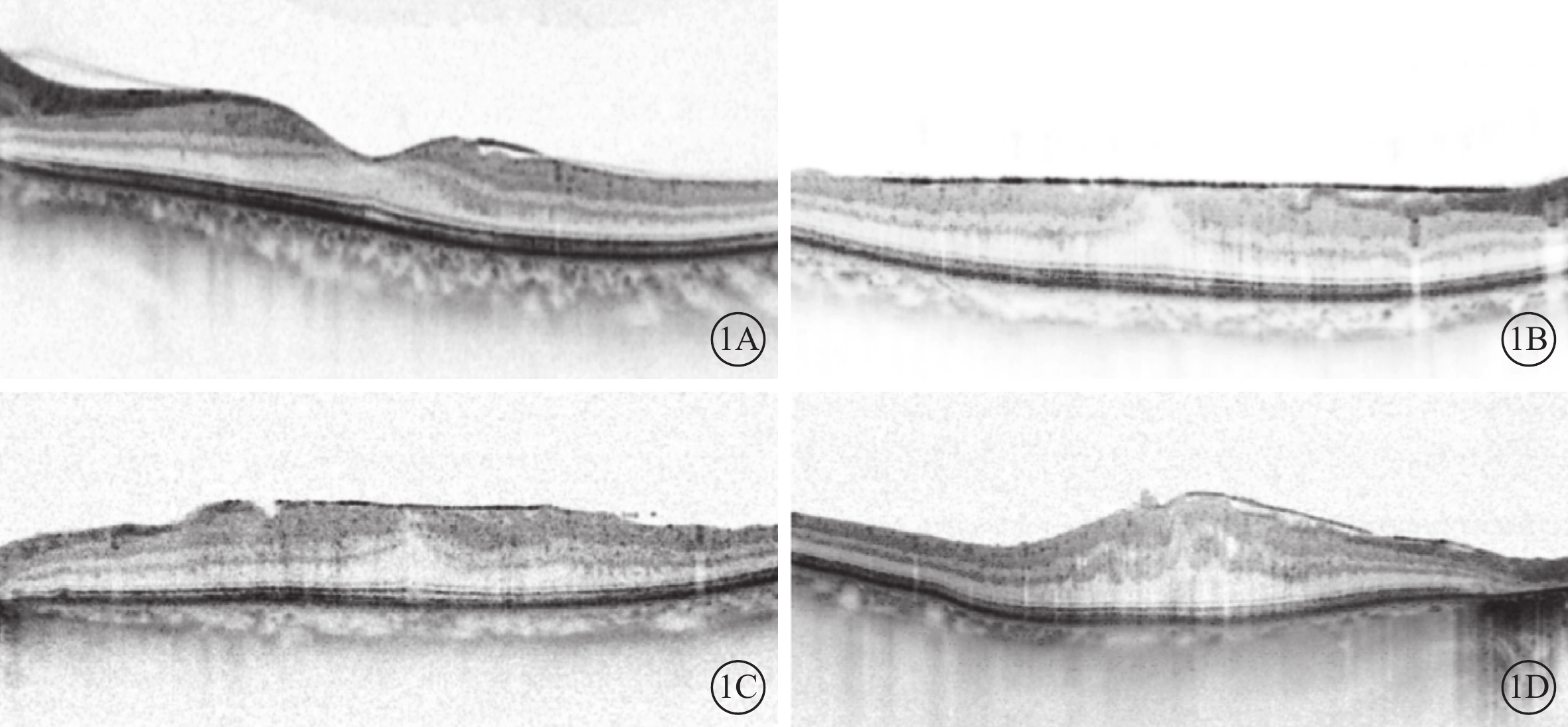

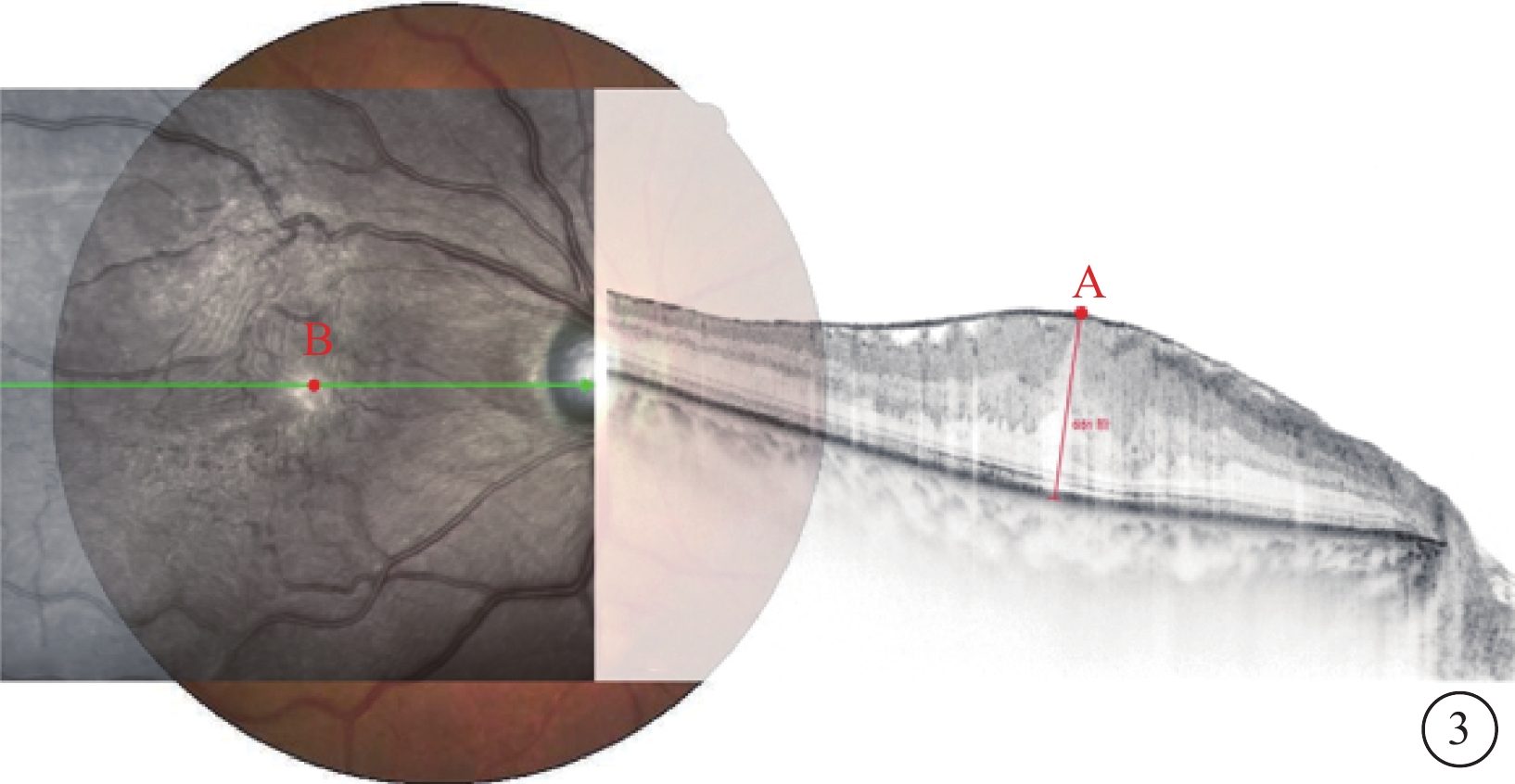

采用Image J測量顳上和顳下視網膜大動脈之間的夾角(圖2)。以視盤中心至黃斑中心凹距離為半徑,視盤中心為圓點的圓,與顳上、顳下大動脈的交點,與視盤中心連線的夾角定義為動脈角。1/2半徑與顳上、顳下大動脈之間的交點與視盤中心連線的夾角定義為1/2動脈角。計算動脈角及1/2動脈角[13]。當彩色眼底像上難以找到中心凹位置時,中心凹則對應于SD-OCT圖像上內層視網膜厚度最薄的位置[14-15](圖3)。

圖2

視網膜動脈角測量示意圖

圖2

視網膜動脈角測量示意圖

2A、2B分別示IERM患眼、健康對側眼動脈角;2C、2D分別示IERM患眼、健康對側眼1/2動脈角 IERM:特發性視網膜前膜

圖3

彩色底像難以找到中心凹情況下動脈角測量示意圖

圖3

彩色底像難以找到中心凹情況下動脈角測量示意圖

以B掃描圖上內層視網膜厚度最薄位置確認為中心凹(點A),按比例尺確定en-face圖像對應點,通過血管弓使en-face圖像與彩色眼底像重合(Image J處理),定位中心凹在彩色眼底照像的位置(點B) en-face:橫斷面

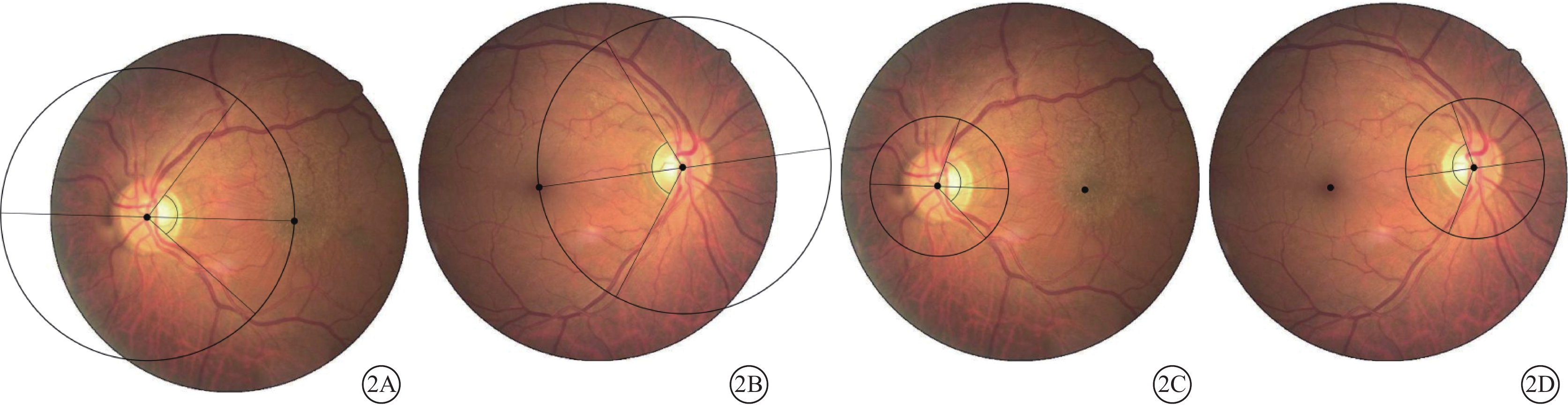

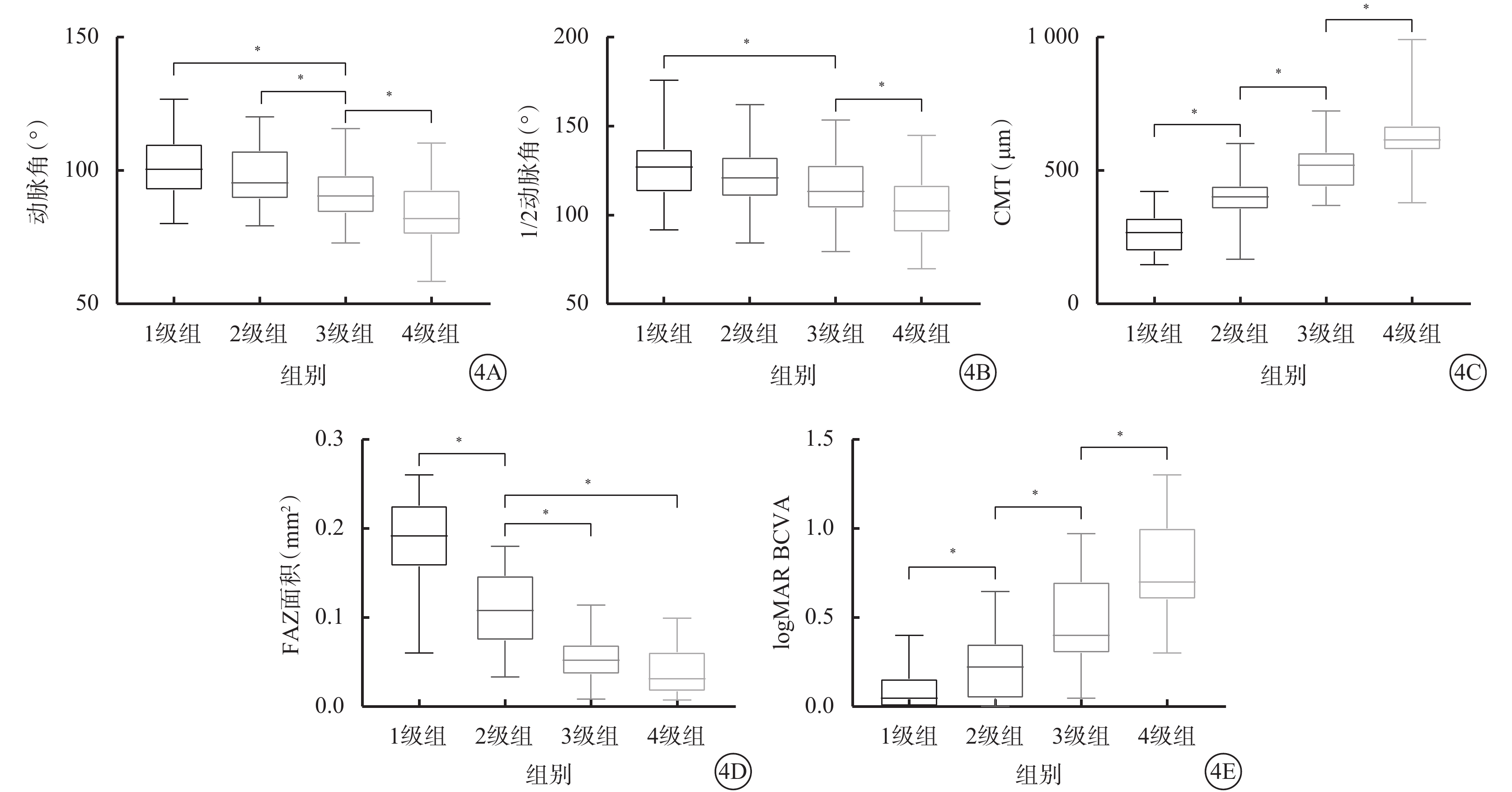

圖4

IERM組不同分級亞組患眼視網膜結構參數、logMAR BCVA比較

圖4

IERM組不同分級亞組患眼視網膜結構參數、logMAR BCVA比較

3A~3E分別示動脈角、1/2動脈角、CMT、FAZ面積、logMAR BCVA,*

采用SPSS26.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示。使用Kolmogorov-Smirnov檢驗行正態性檢驗。兩組間比較,符合正態分布采用配對t檢驗;不符合正態分布采用非參數檢驗。多組間比較,正態分布的連續變量行單因素方差分析;非正態分布連續變量采用Kruskal-Wallis檢驗,事后檢驗采用最小顯著差法。采用多元線性回歸分析BCVA與動脈角、1/2動脈角、CMT、FAZ面積、AL之間的相關性。多元線性回歸分析中包含單變量分析P<0.05的參數,排除顯示多重共線性變量后,計算標準化回歸系數和調整后的決定系數(R2)。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

IERM 組4級者38只眼中,因ERM較重,彩色眼底像上不能分辨中心凹位置3只眼(1.6%,3/187)。

IERM組187例中,男性45例,女性142例;年齡(65.3±8.00)(53~88)歲。兩組受檢眼logMAR BCVA、CMT、FAZ面積、動脈角、1/2動脈角比較,差異有統計學意義(P<0.05);眼壓、AL比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

IERM組不同分級亞組年齡、AL比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。隨ERM分級增大,動脈角、1/2動脈角顯著減小;不同分級亞組患眼動脈角、1/2動脈角比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。組間兩兩比較,動脈角:1級組與2級組,差異無統計學意義(P>0.05);其余各級組之間,差異均有統計學意義(P<0.05)。1/2動脈角:2級組與3級組,差異無統計學意義(P>0.05);其余各級組間,差異均有統計學意義(P<0.05)。不同分級亞組間logMAR BCVA、CMT、FAZ面積比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。組間兩兩比較,CMT:差異均有統計學意義(P<0.05)。FAZ面積:3級組與4級組,差異無統計學意義(P>0.05);其余各級組間,差異均有統計學意義(P<0.05)。logMAR BCVA:各級組間,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2,圖4)。

單變量分析結果顯示,IERM患眼動脈角、1/2動脈角、CMT、FAZ面積與logMAR BCVA顯著相關(P<0.05);動脈角、1/2動脈角、FAZ面積與logMAR BCVA呈顯著負相關(P<0.05);CMT與logMAR BCVA呈顯著正相關(P<0.05)。多變量分析結果顯示,動脈角減小、CMT增厚與logMAR BCVA增大相關(F=10.847,調整后R2=0.267,P<0.05)(表3)。

3 討論

雖然OCT可以對視網膜進行詳細觀察,但由于價格問題,難以在基層醫院普及。利用眼底照相測量的視網膜動脈角能夠可視化IERM淺層血管的位移,直觀表現IERM向心性牽引的嚴重程度。本研究首次將OCT結構參數與眼底照相結合,發現IERM患眼動脈角較健康對側眼減小,并且隨ERM分級增大而減小;不僅如此,動脈角還是除CMT外另一個IERM患眼視力的預測指標。

應用EIFL對ERM進行分級是評估視網膜結構破壞和視功能之間關系的新方法[9],基于中心凹消失、EIFL出現及視網膜層間紊亂,已經多篇文獻報道證實其可靠性[16-17]。該分級易于理解,有助于確定視力喪失程度是否與結構變化相適應。ERM分級越高,視力越差,中心凹厚度越大,橢圓體帶破壞,FAZ面積變小。本研究結果顯示,隨ERM分級增大,動脈角顯著減小,說明動脈角可以在一定程度上反映IERM的嚴重程度。本研究1級與2級組間動脈角差異無統計學意義,其原因可能是視網膜各層分界清晰,內層視網膜尚未出現明顯移位。我們發現動脈角顯著變化主要出現在3級和4級,3級時ERM患眼出現特征性改變EIFL。EIFL是由于ERM引起的慢性牽拉導致的視網膜內層移位和重組,內層視網膜向黃斑中心進行性位移,伴隨膠質細胞和Müller細胞增殖,EIFL的出現常伴隨視力顯著下降[18-19],并且在手術后仍影響IERM的解剖恢復和視力預后[20]。因此,可以推測EIFL的出現與動脈角的縮小存在一定關系,隨著IERM進展,內層視網膜改變不僅可以引起垂直方向上視網膜厚度增加,也可以引起水平方向上視網膜血管的位移,從而表現為視網膜動脈角的減小。然而,2級與3級間的1/2動脈角差異卻無統計學意義,原因可能是靠近視盤的動脈被視盤固定,流動性更差,1/2動脈角比動脈角更晚出現變化。IERM患眼FAZ面積隨ERM分級增大而減小,這是因為ERM可以通過對視網膜施加切向或垂直牽引力改變或損害黃斑毛細血管,由于淺層、深層毛細血管的拉伸和移位,FAZ面積減小或消失[21]。

本研究單變量分析結果顯示,BCVA與動脈角、1/2動脈角、FAZ面積呈正相關,與CMT呈負相關;多元線性回歸分析結果顯示,BCVA與CMT呈負相關,與動脈角呈正相關。推測IERM收縮產生的垂直牽拉引起CMT增厚,切向牽拉引起動脈角減小,兩者均與IERM的視力下降有關,這與既往研究結果一致[13]。視網膜厚度增加對IERM視力下降的影響已經在多項研究中指出,尤其是內層視網膜厚度[22]。部分研究發現,IERM中神經節細胞-內叢狀層復合體的增厚與視力下降呈顯著相關性[23]。多元線性回歸分析中BCVA與動脈角顯著相關,而與1/2動脈角無關,原因可能是IERM收縮牽拉導致的視網膜收縮一般發生在中心凹周圍,因此經過中心凹的動脈角與視力下降的關系更密切,并且視盤周圍的動脈流動性更差。

本研究存在的局限性為回顧性、橫斷面研究。下一步我們將觀察玻璃體切割手術后動脈角的改變與視功能提高之間的關系,探討動脈角能否預測手術后視功能的改善程度。

特發性視網膜前膜(IERM)是一種常見視網膜疾病,為玻璃體視網膜界面的纖維增生[1-3]。其所引起的視力下降、視物變形等功能改變與視網膜前膜(ERM)繼發的中心凹內層異位(EIFL)結構改變有關[4-5]。ERM向心性收縮產生前后向牽拉力,垂直牽拉引起視網膜厚度增加,其所導致的外層及內層視網膜改變與IERM患者視力預后相關[4-8]。切向牽拉主要影響淺層視網膜,造成淺表血管彎曲或拉直[9]。已有文獻報道,切向牽拉力可采用血管移位進行評估[10-12]。Nagura等[13]以視網膜動脈角量化血管移位,發現其與視功能改變相關。目前關于動脈角對ERM患眼視力預測性以及將眼底照相與光相干斷層掃描(OCT)相結合共同預測視力的研究尚少[13]。因此,本研究回顧分析了一組特發性ERM(IERM)患者的臨床資料,觀察視網膜動脈角的改變,并分析其與OCT分級、視力的相關性。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性橫斷面研究。本研究獲得溫州醫科大學附屬眼視光醫院倫理委員會審批(批準號:H2023-012-K-09);符合《赫爾辛基宣言》原則;所有患者均獲知情并簽署書面知情同意書。

2018年11月至2023年1月于浙江省人民醫院眼科及溫州醫科大學附屬眼視光醫院杭州院區檢查確診的單眼IERM患者187例187只眼(IERM組)納入本研究。納入標準:OCT檢查確診單眼IERM;年齡>50歲。排除標準:(1)其他任何影響視力的眼底疾病,如糖尿病視網膜病變、視網膜靜脈阻塞、視網膜脫離、視神經病變、黃斑裂孔、年齡相關性黃斑變性等;(2)存在影響眼底成像的屈光間質混濁;(3)眼軸長度(AL)>26 mm;(4)對側眼患有IERM或任何視網膜疾病。將IERM組患者健康對側眼作為對照組。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、眼壓、裂隙燈顯微鏡聯合前置鏡、眼底彩色照相、譜域OCT(SD-OCT)、OCT血管成像(OCTA)檢查以及AL測量。采用標準對數視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力;采用日本Canon公司CR-2眼底照相機行眼底彩色照相檢查;采用德國Carl Zeiss公司IOL Master測量AL;采用美國Optovue公司RTVue XR OCT儀行OCTA檢查,測量患眼及健康對側眼黃斑中心凹無血管區(FAZ)面積。

采用Heidelberg公司Spectralis OCT儀行SD-OCT檢查。設備自帶軟件手動測量黃斑中心凹厚度(CMT)。參照Govetto等[8]提出的EIFL分級標準,將ERM分為1~4級。1級:黃斑中心凹結構良好,視網膜各層分界清晰(圖1A);2級:黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰(圖1B);3級:黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰,出現EIFL(圖1C);4級:黃斑中心凹結構消失,視網膜各層紊亂,存在EIFL(圖1D)。CMT定義為內界膜至視網膜色素上皮層的垂直距離。EIFL定義為OCT上一個連續弱反射或強反射條帶從內核層及內叢狀層延伸至中心凹區域。187只眼中,IERM 1~4級分別為42、45、62、38只眼,并據此將IERM組再分為1級組、2級組、3級組、4級組。

圖1

特發性視網膜前膜不同分級患眼光相干斷層掃描像

圖1

特發性視網膜前膜不同分級患眼光相干斷層掃描像

1A示1級,黃斑中心凹結構良好,視網膜各層分界清晰;1B示2級,黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰;1C示3級,黃斑中心凹結構消失,視網膜各層分界清晰,出現EIFL;1D示4級,黃斑中心凹結構消失,視網膜各層紊亂,存在EIFL EIFL:中心凹內層異位

采用Image J測量顳上和顳下視網膜大動脈之間的夾角(圖2)。以視盤中心至黃斑中心凹距離為半徑,視盤中心為圓點的圓,與顳上、顳下大動脈的交點,與視盤中心連線的夾角定義為動脈角。1/2半徑與顳上、顳下大動脈之間的交點與視盤中心連線的夾角定義為1/2動脈角。計算動脈角及1/2動脈角[13]。當彩色眼底像上難以找到中心凹位置時,中心凹則對應于SD-OCT圖像上內層視網膜厚度最薄的位置[14-15](圖3)。

圖2

視網膜動脈角測量示意圖

圖2

視網膜動脈角測量示意圖

2A、2B分別示IERM患眼、健康對側眼動脈角;2C、2D分別示IERM患眼、健康對側眼1/2動脈角 IERM:特發性視網膜前膜

圖3

彩色底像難以找到中心凹情況下動脈角測量示意圖

圖3

彩色底像難以找到中心凹情況下動脈角測量示意圖

以B掃描圖上內層視網膜厚度最薄位置確認為中心凹(點A),按比例尺確定en-face圖像對應點,通過血管弓使en-face圖像與彩色眼底像重合(Image J處理),定位中心凹在彩色眼底照像的位置(點B) en-face:橫斷面

圖4

IERM組不同分級亞組患眼視網膜結構參數、logMAR BCVA比較

圖4

IERM組不同分級亞組患眼視網膜結構參數、logMAR BCVA比較

3A~3E分別示動脈角、1/2動脈角、CMT、FAZ面積、logMAR BCVA,*

采用SPSS26.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示。使用Kolmogorov-Smirnov檢驗行正態性檢驗。兩組間比較,符合正態分布采用配對t檢驗;不符合正態分布采用非參數檢驗。多組間比較,正態分布的連續變量行單因素方差分析;非正態分布連續變量采用Kruskal-Wallis檢驗,事后檢驗采用最小顯著差法。采用多元線性回歸分析BCVA與動脈角、1/2動脈角、CMT、FAZ面積、AL之間的相關性。多元線性回歸分析中包含單變量分析P<0.05的參數,排除顯示多重共線性變量后,計算標準化回歸系數和調整后的決定系數(R2)。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

IERM 組4級者38只眼中,因ERM較重,彩色眼底像上不能分辨中心凹位置3只眼(1.6%,3/187)。

IERM組187例中,男性45例,女性142例;年齡(65.3±8.00)(53~88)歲。兩組受檢眼logMAR BCVA、CMT、FAZ面積、動脈角、1/2動脈角比較,差異有統計學意義(P<0.05);眼壓、AL比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

IERM組不同分級亞組年齡、AL比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。隨ERM分級增大,動脈角、1/2動脈角顯著減小;不同分級亞組患眼動脈角、1/2動脈角比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。組間兩兩比較,動脈角:1級組與2級組,差異無統計學意義(P>0.05);其余各級組之間,差異均有統計學意義(P<0.05)。1/2動脈角:2級組與3級組,差異無統計學意義(P>0.05);其余各級組間,差異均有統計學意義(P<0.05)。不同分級亞組間logMAR BCVA、CMT、FAZ面積比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。組間兩兩比較,CMT:差異均有統計學意義(P<0.05)。FAZ面積:3級組與4級組,差異無統計學意義(P>0.05);其余各級組間,差異均有統計學意義(P<0.05)。logMAR BCVA:各級組間,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2,圖4)。

單變量分析結果顯示,IERM患眼動脈角、1/2動脈角、CMT、FAZ面積與logMAR BCVA顯著相關(P<0.05);動脈角、1/2動脈角、FAZ面積與logMAR BCVA呈顯著負相關(P<0.05);CMT與logMAR BCVA呈顯著正相關(P<0.05)。多變量分析結果顯示,動脈角減小、CMT增厚與logMAR BCVA增大相關(F=10.847,調整后R2=0.267,P<0.05)(表3)。

3 討論

雖然OCT可以對視網膜進行詳細觀察,但由于價格問題,難以在基層醫院普及。利用眼底照相測量的視網膜動脈角能夠可視化IERM淺層血管的位移,直觀表現IERM向心性牽引的嚴重程度。本研究首次將OCT結構參數與眼底照相結合,發現IERM患眼動脈角較健康對側眼減小,并且隨ERM分級增大而減小;不僅如此,動脈角還是除CMT外另一個IERM患眼視力的預測指標。

應用EIFL對ERM進行分級是評估視網膜結構破壞和視功能之間關系的新方法[9],基于中心凹消失、EIFL出現及視網膜層間紊亂,已經多篇文獻報道證實其可靠性[16-17]。該分級易于理解,有助于確定視力喪失程度是否與結構變化相適應。ERM分級越高,視力越差,中心凹厚度越大,橢圓體帶破壞,FAZ面積變小。本研究結果顯示,隨ERM分級增大,動脈角顯著減小,說明動脈角可以在一定程度上反映IERM的嚴重程度。本研究1級與2級組間動脈角差異無統計學意義,其原因可能是視網膜各層分界清晰,內層視網膜尚未出現明顯移位。我們發現動脈角顯著變化主要出現在3級和4級,3級時ERM患眼出現特征性改變EIFL。EIFL是由于ERM引起的慢性牽拉導致的視網膜內層移位和重組,內層視網膜向黃斑中心進行性位移,伴隨膠質細胞和Müller細胞增殖,EIFL的出現常伴隨視力顯著下降[18-19],并且在手術后仍影響IERM的解剖恢復和視力預后[20]。因此,可以推測EIFL的出現與動脈角的縮小存在一定關系,隨著IERM進展,內層視網膜改變不僅可以引起垂直方向上視網膜厚度增加,也可以引起水平方向上視網膜血管的位移,從而表現為視網膜動脈角的減小。然而,2級與3級間的1/2動脈角差異卻無統計學意義,原因可能是靠近視盤的動脈被視盤固定,流動性更差,1/2動脈角比動脈角更晚出現變化。IERM患眼FAZ面積隨ERM分級增大而減小,這是因為ERM可以通過對視網膜施加切向或垂直牽引力改變或損害黃斑毛細血管,由于淺層、深層毛細血管的拉伸和移位,FAZ面積減小或消失[21]。

本研究單變量分析結果顯示,BCVA與動脈角、1/2動脈角、FAZ面積呈正相關,與CMT呈負相關;多元線性回歸分析結果顯示,BCVA與CMT呈負相關,與動脈角呈正相關。推測IERM收縮產生的垂直牽拉引起CMT增厚,切向牽拉引起動脈角減小,兩者均與IERM的視力下降有關,這與既往研究結果一致[13]。視網膜厚度增加對IERM視力下降的影響已經在多項研究中指出,尤其是內層視網膜厚度[22]。部分研究發現,IERM中神經節細胞-內叢狀層復合體的增厚與視力下降呈顯著相關性[23]。多元線性回歸分析中BCVA與動脈角顯著相關,而與1/2動脈角無關,原因可能是IERM收縮牽拉導致的視網膜收縮一般發生在中心凹周圍,因此經過中心凹的動脈角與視力下降的關系更密切,并且視盤周圍的動脈流動性更差。

本研究存在的局限性為回顧性、橫斷面研究。下一步我們將觀察玻璃體切割手術后動脈角的改變與視功能提高之間的關系,探討動脈角能否預測手術后視功能的改善程度。