引用本文: 趙玥, 湯凌云, 姚進, 蔣沁, 張明順. 眼內液檢測對急性視網膜壞死綜合征繼發視網膜脫離的預測作用. 中華眼底病雜志, 2024, 40(7): 512-517. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20231215-00488 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

急性視網膜壞死綜合征(ARN)是由皰疹病毒感染所致的炎癥性疾病,主要為單純皰疹病毒(HSV)-1、HSV-2或水痘帶狀皰疹病毒(VZV)感染,多單眼受累,可累及雙眼[1-2]。其典型臨床表現為視網膜壞死、視網膜動脈炎、玻璃體混濁和視網膜脫離(RD),其中RD是ARN晚期嚴重并發癥且發生率較高[3-4]。有學者認為,ARN發生RD之前即可行預防性玻璃體切割手術(PPV)治療,以期提升視力預后或避免發生RD[5-6]。但目前對于PPV治療時機仍無統一標準。我們檢測了一組ARN患者房水中炎性細胞因子濃度和病毒載量,初步探討其對ARN發生RD的預測作用,以期為PPV治療時機提供依據。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性臨床研究。本研究通過南京醫科大學附屬眼科醫院倫理委員會批準(批準號:2019008);符合《赫爾辛基宣言》原則,所有樣品采集均獲患者及家屬知情同意并簽署書面知情同意書。

2019年1月至2023年10月于南京醫科大學眼科醫院檢查確診的ARN患者40例40只眼納入本研究。其中,男性29例29只眼,女性11例11只眼;年齡(48.80±12.33)(21~66)歲。出現癥狀至就診時病程(23.35±15.53)(10~60)d。雙眼者僅納入行房水檢測眼。

納入標準:(1)符合美國葡萄膜炎協會制定的ARN診斷標準[7]:周邊部視網膜單發或多發邊界清楚的灰白色視網膜壞死灶;未進行抗病毒治療的情況下病灶快速發展;壞死灶呈環形進展;伴有動脈受累的閉塞性視網膜血管炎;伴有玻璃體炎和(或)前房炎癥反應。(2)行房水細胞因子檢測。(3)明確診斷前未接受任何抗病毒藥物治療。(4)同意接受治療且簽署書面同意書。排除標準:(1)診斷不明確;(2)未行房水細胞因子檢測;(3)臨床資料不全;(4)ARN病灶為陳舊性,無活動性病變;(5)既往有內眼手術史者;(6)伴隨其他炎癥性、感染性疾病者。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、眼壓、超廣角眼底成像、B型超聲(以下簡稱為B超)檢查。行熒光素眼底血管造影(FFA)檢查26只眼;患者有藥物過敏史或屈光間質嚴重混濁未行FFA檢查14只眼。采用Snellen視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。隨訪過程中,BCVA變化較基線提高1行及以上記錄為視力提高,較基線無變化記錄為視力不變,較基線下降1行及以上記錄為視力下降。裂隙燈顯微鏡檢查時,將裂隙燈調至1 mm×1 mm,將前房炎癥細胞分為6級。0級:每視野細胞數<1個細胞;0.5+級:每視野細胞數為1~5個細胞;1級:每視野細胞數為6~15個細胞;2+級:每視野細胞數為16~25個細胞;3+級:每視野細胞數為26~50個細胞;4+級:每視野細胞數>50個細胞。

根據隨訪期間是否發生RD,將患者分為隨訪期間發生RD組(A組)、未發生RD組(B組),分別為18例18只眼、22例22只眼。

明確診斷后根據治療原則給予抗病毒治療:(1)全身:靜脈滴注10 mg/kg阿昔洛韋(3次/d)或5 mg/kg更昔洛韋(2次/d),連續7~10 d;其后給予口服更昔洛韋800 mg,5次/d,連續3~4個月[3, 8]。抗病毒治療48~72 h時,給予口服糖皮質激素0.5 mg/kg,連續7 d,其后逐漸遞減[9];同時口服阿司匹林。(2)眼局部:玻璃體腔注射20 mg/ml更昔洛韋0.1 ml(含更昔洛韋2 mg),2~3次/周。抗病毒治療后無好轉或觀察到RD時,給予PPV治療。治療后隨訪時間:A組為6~18個月,中位數7.00(11.25)個月;B組為6~20個月,中位數7.00(2.50)個月。兩組患者隨訪時間比較,差異無統計學意義(Z=-1.458,P=0.145)。

首次抗病毒治療時,玻璃體腔注射更昔洛韋前抽取患眼前房水100 μl,置于-20℃冰箱中保存待測。流式微球分析技術檢測房水中血管內皮生長因子(VEGF)、堿性成纖維細胞生長因子(BFGF)、血管細胞黏附因子(VCAM)、白細胞介素(IL)-6、IL-8、IL-10濃度;熒光定量聚合酶鏈反應(PCR)檢測房水中VZV-DNA、HSV-DNA載量。細胞因子檢測試劑均購自美國BD公司,包括人VEGF、人IL-6、人IL-8、人VCAM-1、人IL-10、人BFGF;單純皰疹病毒核酸測定試劑盒購自上海之江生物科技有限公司。所有操作均按照試劑說明書進行,標準品與樣本同時進行檢測。

采用SPSS23.0軟件行統計學分析。計量資料采用中位數(四分位數間距)[M(IQR)]表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。組間定性資料比較采用Fisher精確檢驗,性別構成比比較采用χ2檢驗。受試者工作特征曲線(ROC曲線)計算各組細胞因子曲線下面積(AUC)及其95%可信區間(95%CI),根據約登指數(靈敏度+特異性–1)確定最佳截斷值。AUC<0.5為預測價值較低,0.5~0.7為預測價值一般,>0.7~0.9為預測價值良好。采用Spearman相關分析房水細胞因子濃度與炎性細胞數量、視網膜壞死范圍的相關性。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

A組、B組患者年齡、性別構成比、病程、logMAR BCVA、房水炎性細胞、玻璃體混濁程度比較,差異均無統計學意義(P>0.05);視網膜壞死范圍比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。末次隨訪時,A組、B組患眼logMAR BCVA分別為2.05(2.30)、0.65(2.06);兩組患眼logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(Z=-2.086,P=0.037)。其中,A組患眼視力提高、不變、下降分別為9、2、7只眼;B組視力提高、不變、下降分別為15、5、2只眼。

A組18只眼、B組22只眼中,VZV、HSV感染分別為16、2只眼和21、1只眼。兩組患眼房水VZV-DNA、HSV-DNA載量比較,差異有統計學意義(P<0.05);與B組比較,A組患眼房水中VEGF、BFGF、IL-6、IL-8、IL-10濃度顯著升高,差異有統計學意義(P<0.05),VCAM濃度差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

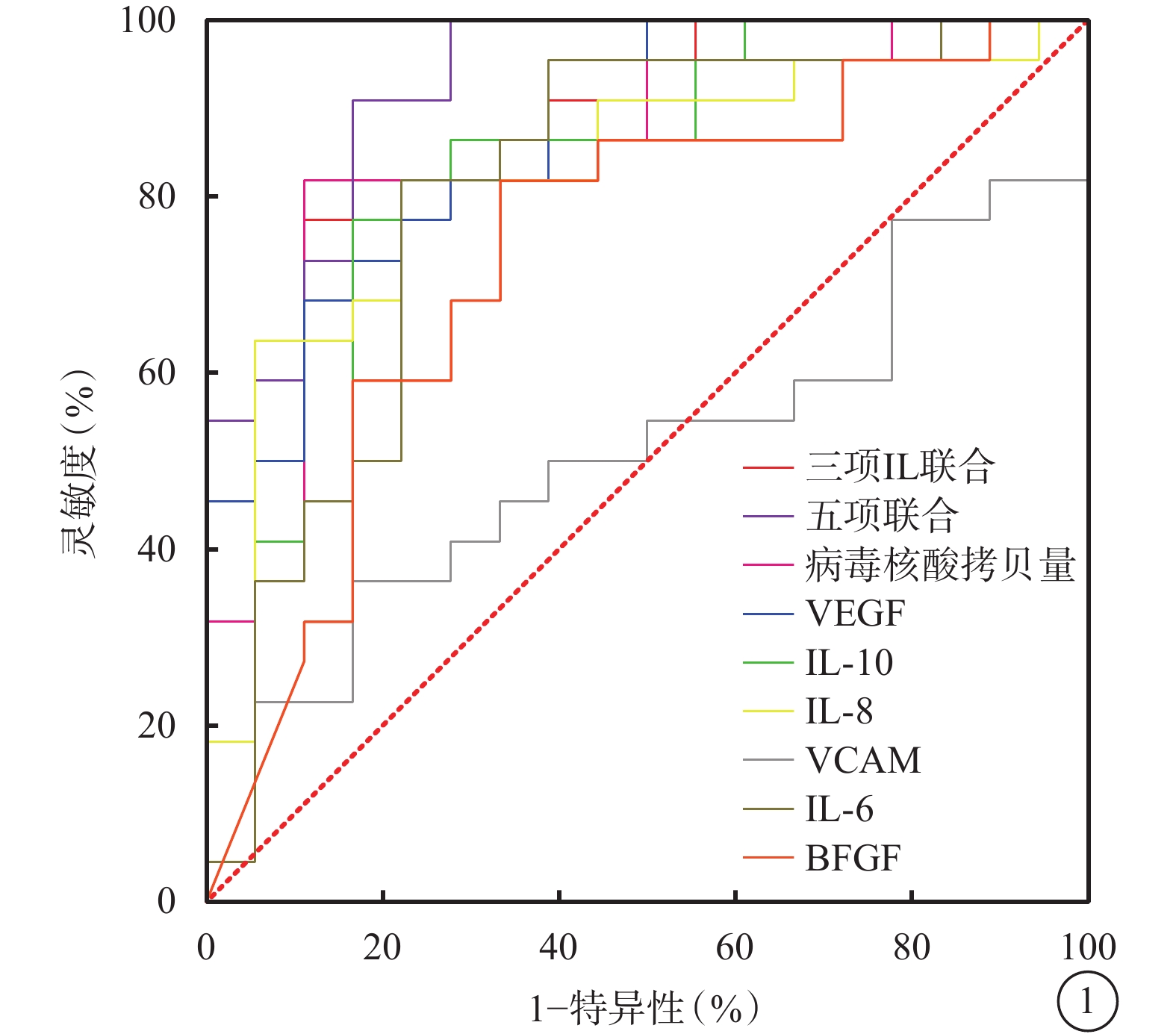

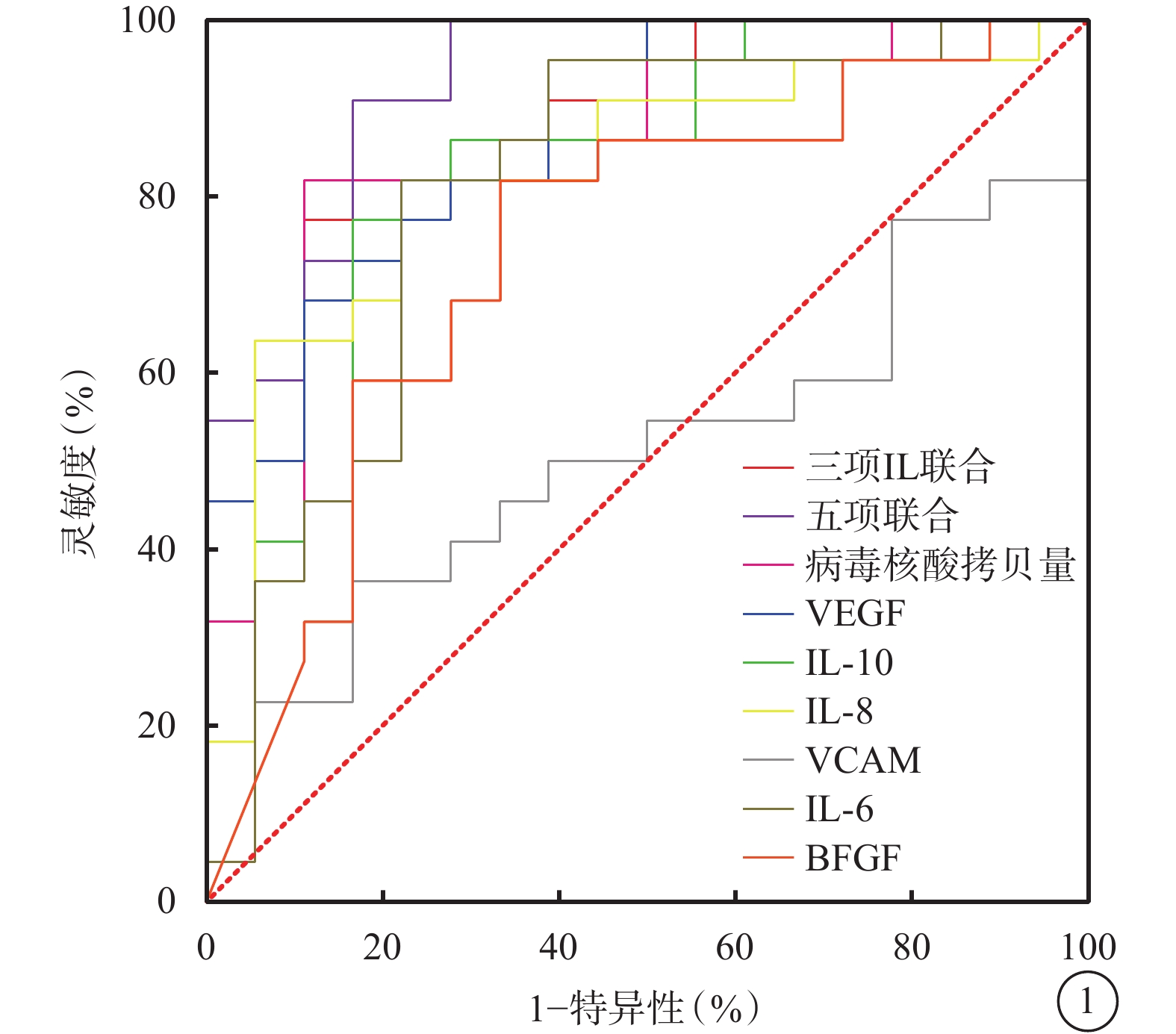

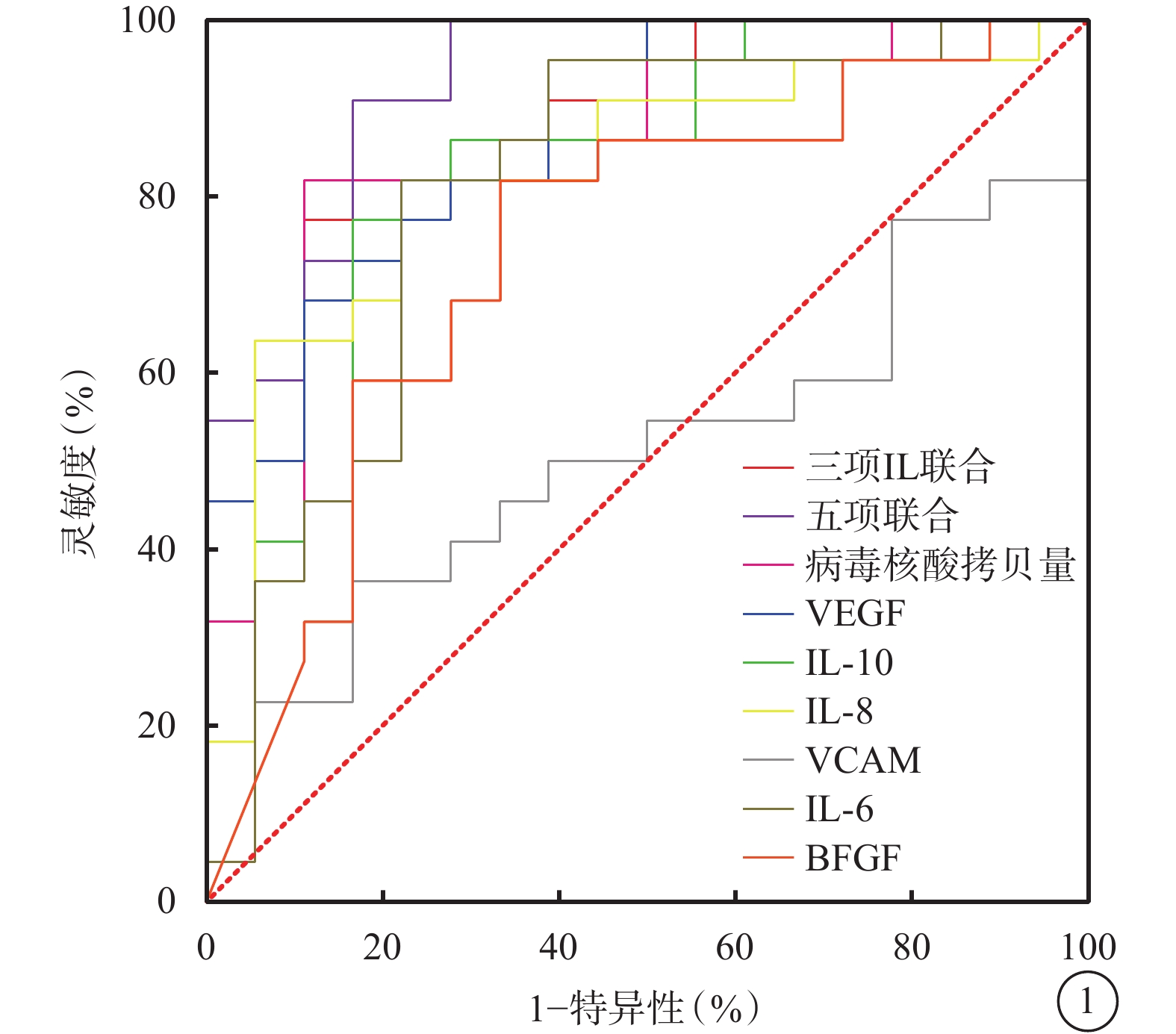

ROC曲線分析結果顯示,除VCAM外,VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF、病毒載量單獨預測ARN發生RD的AUC均>0.7;VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF聯合(五項聯合)及IL-10、IL-8、IL-6聯合(三項IL聯合)預測ARN發生RD的AUC分別為0.924、0.869。五項聯合預測的AUC、特異性均明顯高于單一細胞因子、病毒載量和三項IL聯合,具有更優的預測效能(表3,圖1)。

圖1

ROC曲線分析房水炎性細胞、病毒載量對ARN患者發生RD的預測價值

圖1

ROC曲線分析房水炎性細胞、病毒載量對ARN患者發生RD的預測價值

ROC:受試者工作特征;ARN:視網膜壞死綜合征;RD:視網膜脫離;VEGF:血管內皮生長因子;BFGF:堿性成纖維細胞生長因子;VCAM;血管細胞黏附因子;IL:白細胞介素;五項聯合:VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF;三項IL聯合:IL-10、IL-8、IL-6

Spearman相關性分析結果顯示,房水細胞因子VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF聯合濃度與房水中炎性細胞數量、視網膜壞死范圍呈顯著正相關(r=0.656、0.623,P<0.001、<0.001)。

3 討論

ARN發病較為隱匿且進展迅速,繼發RD時會造成嚴重且不可逆視力損傷,早期診斷和治療可避免不良預后[3, 7]。有研究表明,房水炎癥細胞因子含量可反映ARN的炎癥狀態[10-11]。利用PCR技術檢測房水病毒核酸和炎癥細胞因子含量,能明確致病病毒種類,評估疾病炎癥程度,為ARN的診斷及治療提供依據。本研究結果顯示,A組患眼病毒載量及房水細胞因子均顯著高于B組,視網膜壞死范圍大于B組;同時,兩組患眼房水細胞因子含量與房水炎癥細胞數量、視網膜壞死面積均呈正相關。因此,我們認為,房水細胞因子及病毒核酸檢測可以作為ARN診斷的有力佐證并對預測RD發生有一定參考價值。

ARN嚴重程度與免疫介質的表達相關[11-12]。IL-6、IL-8是IL家族中重要的促炎因子和致炎細胞因子[4],IL-8能刺激中性粒細胞、T淋巴細胞和嗜酸性粒細胞的趨化[9];IL-6能誘導B細胞分化和產生抗體,并誘導T細胞活化增殖、分化,參與機體的免疫應答,其濃度升高會誘導急性期反應發生[9]。結合眼部檢查發現,A組伴有重度玻璃體混濁以及房水炎性細胞的百分比較B組更高,說明A組眼內急性炎癥表現更為顯著。IL-10作為抗炎性因子,發揮下調炎癥反應、拮抗炎性介質作用[13]。本研究結果顯示,A組IL-6、IL-8、IL-10均顯著高于B組,表明A組炎癥反應和炎性因子更高。抗炎因子IL-10升高似乎與其他炎癥因子升高有一定矛盾性,我們推測可能是由于病毒感染導致炎癥反應及炎性因子升高,進而促使T淋巴細胞產生IL-10,下調免疫反應,以控制組織損傷程度,但由于A組眼內炎癥反應過重,上調的IL-10并不能完全抑制炎癥反應,因此疾病進一步加重,并最終導致RD的發生。

ARN常伴有視網膜缺血、新生血管及纖維增生形成。VEGF具有促進血管通透性增加、增生和血管形成等作用[14]。BFGF促進成纖維細胞的生長,與眼內纖維增生有一定關聯。本研究結果顯示,A組VEGF、BFGF濃度顯著高于B組,提示眼內VEGF、BFGF濃度與ARN眼內炎癥嚴重程度相關,二者濃度升高可能發生更嚴重的纖維增生等改變,從而更易發生牽拉性RD。

目前有研究認為,ARN在抗病毒治療的同時,可結合預防性PPV,以避免發生繼發性RD,但對手術時機存在爭議。通過本研究結果,我們認為病毒載量、IL-6、IL-8、IL-10的最佳截斷值是預測ARN發生RD有意義的指標,其最佳截斷值低于A組但均顯著高于B組。由此提示臨床,在初始治療時,對病毒載量>0.40×106以及房水細胞因子IL-10、IL-8、IL-6分別>50.65、1 695.50、6 634.00 pg/ml的患者,或許可行預防性PPV,避免RD的發生。同時,多個指標聯合評估也進一步增強了結果的特異性和靈敏度,提高判斷的準確性。

本研究存在一定的局限性:由于ARN發病率低,因此收集的樣本量較小,且缺乏對病程不同階段細胞因子的動態評估。今后可進一步收集ARN病例,進行前瞻性研究對其結果加以論證。

急性視網膜壞死綜合征(ARN)是由皰疹病毒感染所致的炎癥性疾病,主要為單純皰疹病毒(HSV)-1、HSV-2或水痘帶狀皰疹病毒(VZV)感染,多單眼受累,可累及雙眼[1-2]。其典型臨床表現為視網膜壞死、視網膜動脈炎、玻璃體混濁和視網膜脫離(RD),其中RD是ARN晚期嚴重并發癥且發生率較高[3-4]。有學者認為,ARN發生RD之前即可行預防性玻璃體切割手術(PPV)治療,以期提升視力預后或避免發生RD[5-6]。但目前對于PPV治療時機仍無統一標準。我們檢測了一組ARN患者房水中炎性細胞因子濃度和病毒載量,初步探討其對ARN發生RD的預測作用,以期為PPV治療時機提供依據。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性臨床研究。本研究通過南京醫科大學附屬眼科醫院倫理委員會批準(批準號:2019008);符合《赫爾辛基宣言》原則,所有樣品采集均獲患者及家屬知情同意并簽署書面知情同意書。

2019年1月至2023年10月于南京醫科大學眼科醫院檢查確診的ARN患者40例40只眼納入本研究。其中,男性29例29只眼,女性11例11只眼;年齡(48.80±12.33)(21~66)歲。出現癥狀至就診時病程(23.35±15.53)(10~60)d。雙眼者僅納入行房水檢測眼。

納入標準:(1)符合美國葡萄膜炎協會制定的ARN診斷標準[7]:周邊部視網膜單發或多發邊界清楚的灰白色視網膜壞死灶;未進行抗病毒治療的情況下病灶快速發展;壞死灶呈環形進展;伴有動脈受累的閉塞性視網膜血管炎;伴有玻璃體炎和(或)前房炎癥反應。(2)行房水細胞因子檢測。(3)明確診斷前未接受任何抗病毒藥物治療。(4)同意接受治療且簽署書面同意書。排除標準:(1)診斷不明確;(2)未行房水細胞因子檢測;(3)臨床資料不全;(4)ARN病灶為陳舊性,無活動性病變;(5)既往有內眼手術史者;(6)伴隨其他炎癥性、感染性疾病者。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、眼壓、超廣角眼底成像、B型超聲(以下簡稱為B超)檢查。行熒光素眼底血管造影(FFA)檢查26只眼;患者有藥物過敏史或屈光間質嚴重混濁未行FFA檢查14只眼。采用Snellen視力表行BCVA檢查,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。隨訪過程中,BCVA變化較基線提高1行及以上記錄為視力提高,較基線無變化記錄為視力不變,較基線下降1行及以上記錄為視力下降。裂隙燈顯微鏡檢查時,將裂隙燈調至1 mm×1 mm,將前房炎癥細胞分為6級。0級:每視野細胞數<1個細胞;0.5+級:每視野細胞數為1~5個細胞;1級:每視野細胞數為6~15個細胞;2+級:每視野細胞數為16~25個細胞;3+級:每視野細胞數為26~50個細胞;4+級:每視野細胞數>50個細胞。

根據隨訪期間是否發生RD,將患者分為隨訪期間發生RD組(A組)、未發生RD組(B組),分別為18例18只眼、22例22只眼。

明確診斷后根據治療原則給予抗病毒治療:(1)全身:靜脈滴注10 mg/kg阿昔洛韋(3次/d)或5 mg/kg更昔洛韋(2次/d),連續7~10 d;其后給予口服更昔洛韋800 mg,5次/d,連續3~4個月[3, 8]。抗病毒治療48~72 h時,給予口服糖皮質激素0.5 mg/kg,連續7 d,其后逐漸遞減[9];同時口服阿司匹林。(2)眼局部:玻璃體腔注射20 mg/ml更昔洛韋0.1 ml(含更昔洛韋2 mg),2~3次/周。抗病毒治療后無好轉或觀察到RD時,給予PPV治療。治療后隨訪時間:A組為6~18個月,中位數7.00(11.25)個月;B組為6~20個月,中位數7.00(2.50)個月。兩組患者隨訪時間比較,差異無統計學意義(Z=-1.458,P=0.145)。

首次抗病毒治療時,玻璃體腔注射更昔洛韋前抽取患眼前房水100 μl,置于-20℃冰箱中保存待測。流式微球分析技術檢測房水中血管內皮生長因子(VEGF)、堿性成纖維細胞生長因子(BFGF)、血管細胞黏附因子(VCAM)、白細胞介素(IL)-6、IL-8、IL-10濃度;熒光定量聚合酶鏈反應(PCR)檢測房水中VZV-DNA、HSV-DNA載量。細胞因子檢測試劑均購自美國BD公司,包括人VEGF、人IL-6、人IL-8、人VCAM-1、人IL-10、人BFGF;單純皰疹病毒核酸測定試劑盒購自上海之江生物科技有限公司。所有操作均按照試劑說明書進行,標準品與樣本同時進行檢測。

采用SPSS23.0軟件行統計學分析。計量資料采用中位數(四分位數間距)[M(IQR)]表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。組間定性資料比較采用Fisher精確檢驗,性別構成比比較采用χ2檢驗。受試者工作特征曲線(ROC曲線)計算各組細胞因子曲線下面積(AUC)及其95%可信區間(95%CI),根據約登指數(靈敏度+特異性–1)確定最佳截斷值。AUC<0.5為預測價值較低,0.5~0.7為預測價值一般,>0.7~0.9為預測價值良好。采用Spearman相關分析房水細胞因子濃度與炎性細胞數量、視網膜壞死范圍的相關性。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

A組、B組患者年齡、性別構成比、病程、logMAR BCVA、房水炎性細胞、玻璃體混濁程度比較,差異均無統計學意義(P>0.05);視網膜壞死范圍比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。末次隨訪時,A組、B組患眼logMAR BCVA分別為2.05(2.30)、0.65(2.06);兩組患眼logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(Z=-2.086,P=0.037)。其中,A組患眼視力提高、不變、下降分別為9、2、7只眼;B組視力提高、不變、下降分別為15、5、2只眼。

A組18只眼、B組22只眼中,VZV、HSV感染分別為16、2只眼和21、1只眼。兩組患眼房水VZV-DNA、HSV-DNA載量比較,差異有統計學意義(P<0.05);與B組比較,A組患眼房水中VEGF、BFGF、IL-6、IL-8、IL-10濃度顯著升高,差異有統計學意義(P<0.05),VCAM濃度差異無統計學意義(P>0.05)(表2)。

ROC曲線分析結果顯示,除VCAM外,VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF、病毒載量單獨預測ARN發生RD的AUC均>0.7;VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF聯合(五項聯合)及IL-10、IL-8、IL-6聯合(三項IL聯合)預測ARN發生RD的AUC分別為0.924、0.869。五項聯合預測的AUC、特異性均明顯高于單一細胞因子、病毒載量和三項IL聯合,具有更優的預測效能(表3,圖1)。

圖1

ROC曲線分析房水炎性細胞、病毒載量對ARN患者發生RD的預測價值

圖1

ROC曲線分析房水炎性細胞、病毒載量對ARN患者發生RD的預測價值

ROC:受試者工作特征;ARN:視網膜壞死綜合征;RD:視網膜脫離;VEGF:血管內皮生長因子;BFGF:堿性成纖維細胞生長因子;VCAM;血管細胞黏附因子;IL:白細胞介素;五項聯合:VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF;三項IL聯合:IL-10、IL-8、IL-6

Spearman相關性分析結果顯示,房水細胞因子VEGF、IL-10、IL-8、IL-6、BFGF聯合濃度與房水中炎性細胞數量、視網膜壞死范圍呈顯著正相關(r=0.656、0.623,P<0.001、<0.001)。

3 討論

ARN發病較為隱匿且進展迅速,繼發RD時會造成嚴重且不可逆視力損傷,早期診斷和治療可避免不良預后[3, 7]。有研究表明,房水炎癥細胞因子含量可反映ARN的炎癥狀態[10-11]。利用PCR技術檢測房水病毒核酸和炎癥細胞因子含量,能明確致病病毒種類,評估疾病炎癥程度,為ARN的診斷及治療提供依據。本研究結果顯示,A組患眼病毒載量及房水細胞因子均顯著高于B組,視網膜壞死范圍大于B組;同時,兩組患眼房水細胞因子含量與房水炎癥細胞數量、視網膜壞死面積均呈正相關。因此,我們認為,房水細胞因子及病毒核酸檢測可以作為ARN診斷的有力佐證并對預測RD發生有一定參考價值。

ARN嚴重程度與免疫介質的表達相關[11-12]。IL-6、IL-8是IL家族中重要的促炎因子和致炎細胞因子[4],IL-8能刺激中性粒細胞、T淋巴細胞和嗜酸性粒細胞的趨化[9];IL-6能誘導B細胞分化和產生抗體,并誘導T細胞活化增殖、分化,參與機體的免疫應答,其濃度升高會誘導急性期反應發生[9]。結合眼部檢查發現,A組伴有重度玻璃體混濁以及房水炎性細胞的百分比較B組更高,說明A組眼內急性炎癥表現更為顯著。IL-10作為抗炎性因子,發揮下調炎癥反應、拮抗炎性介質作用[13]。本研究結果顯示,A組IL-6、IL-8、IL-10均顯著高于B組,表明A組炎癥反應和炎性因子更高。抗炎因子IL-10升高似乎與其他炎癥因子升高有一定矛盾性,我們推測可能是由于病毒感染導致炎癥反應及炎性因子升高,進而促使T淋巴細胞產生IL-10,下調免疫反應,以控制組織損傷程度,但由于A組眼內炎癥反應過重,上調的IL-10并不能完全抑制炎癥反應,因此疾病進一步加重,并最終導致RD的發生。

ARN常伴有視網膜缺血、新生血管及纖維增生形成。VEGF具有促進血管通透性增加、增生和血管形成等作用[14]。BFGF促進成纖維細胞的生長,與眼內纖維增生有一定關聯。本研究結果顯示,A組VEGF、BFGF濃度顯著高于B組,提示眼內VEGF、BFGF濃度與ARN眼內炎癥嚴重程度相關,二者濃度升高可能發生更嚴重的纖維增生等改變,從而更易發生牽拉性RD。

目前有研究認為,ARN在抗病毒治療的同時,可結合預防性PPV,以避免發生繼發性RD,但對手術時機存在爭議。通過本研究結果,我們認為病毒載量、IL-6、IL-8、IL-10的最佳截斷值是預測ARN發生RD有意義的指標,其最佳截斷值低于A組但均顯著高于B組。由此提示臨床,在初始治療時,對病毒載量>0.40×106以及房水細胞因子IL-10、IL-8、IL-6分別>50.65、1 695.50、6 634.00 pg/ml的患者,或許可行預防性PPV,避免RD的發生。同時,多個指標聯合評估也進一步增強了結果的特異性和靈敏度,提高判斷的準確性。

本研究存在一定的局限性:由于ARN發病率低,因此收集的樣本量較小,且缺乏對病程不同階段細胞因子的動態評估。今后可進一步收集ARN病例,進行前瞻性研究對其結果加以論證。