引用本文: 何欣耘, 關海東, 李自楊, 黃小勇. MP-3微視野計在Leber遺傳性視神經病變中的應用. 中華眼底病雜志, 2024, 40(7): 506-511. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240428-00174 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Leber 遺傳性視神經病變(LHON)為線粒體NDA(mtDNA)突變所致的母系遺傳性疾病,以青春期男性多見,與mtDNA突變導致視網膜神經節細胞(RGC)退行性改變有關[1]。G11778A、T14484C、G3460A是其常見基因突變位點,95%以上的患者攜帶其中的1種[2-3]。RGC發生線粒體功能障礙首先累及乳斑束,出現中心暗點或旁中心暗點,隨病程進展表現為彌漫性視野損傷[4]。但若缺乏典型臨床特征,如攜帶者或單眼發病者,臨床中則易被漏診或誤診[5-6]。既往LHON患者視野檢查多采用Humphrey視野計(HFA),但因其刺激光標較弱,部分低視力患者不能配合完成常規檢查。MP-3作為一種新型微視野計,有更高的靈敏度和固視穩定性,已廣泛用于糖尿病視網膜病變、青光眼、年齡相關性黃斑變性(AMD)等視網膜視神經疾病的視功能評估[7-8]。但目前應用于LHON領域的研究鮮見報道。我們采用MP-3微視野計對一組LHON患者和攜帶者進行微視野檢測,初步探討微視野檢查結果對LHON的診斷價值。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性臨床研究。本研究符合《赫爾辛基宣言》原則,并通過陸軍軍醫大學第一附屬醫院批準;因回顧性研究性質免除簽署書面知情同意書。

2015年5月至2022年5月于陸軍軍醫大學第一附屬醫院經mtDNA檢測確診的LHON患者13例25只眼(患病組)納入本研究。 納入標準:(1)視神經疾病門診建檔患者,資料完整;(2)經mtDNA檢測確診為相關位點突變的LHON患者。排除標準:(1)合并其他視神經視網膜病變、屈光間質不清、弱視、顱內占位病變者;(2)拒絕或不能配合微視野檢查者;(3)MP-3微視野檢查可靠性指標<75%者。

患病組13例中,男性9例18只眼,女性4例7只眼;初診年齡15.0(10.0,57.0)歲。G11778A、T14484C位點突變分別為9、4例。選取健康志愿者10名19只眼作為正常組。其中,男性7例13只眼,女性3例6只眼;初診年齡22.0(6.0,46.0)歲。兩組受檢者年齡(Z=1.604)、性別構成比(χ2=0.116)比較,差異均無統計學意義(P=0.109、0.734)。

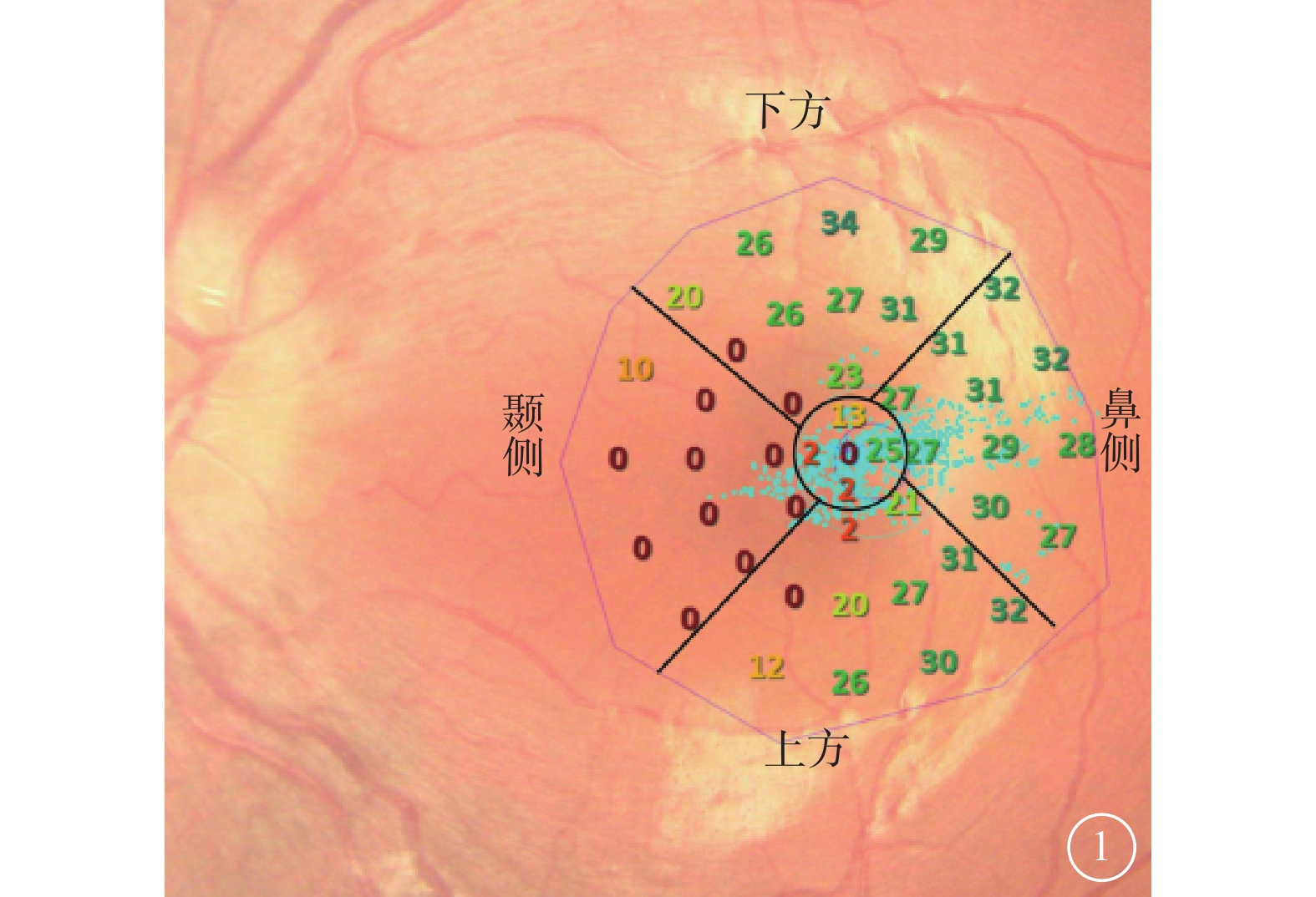

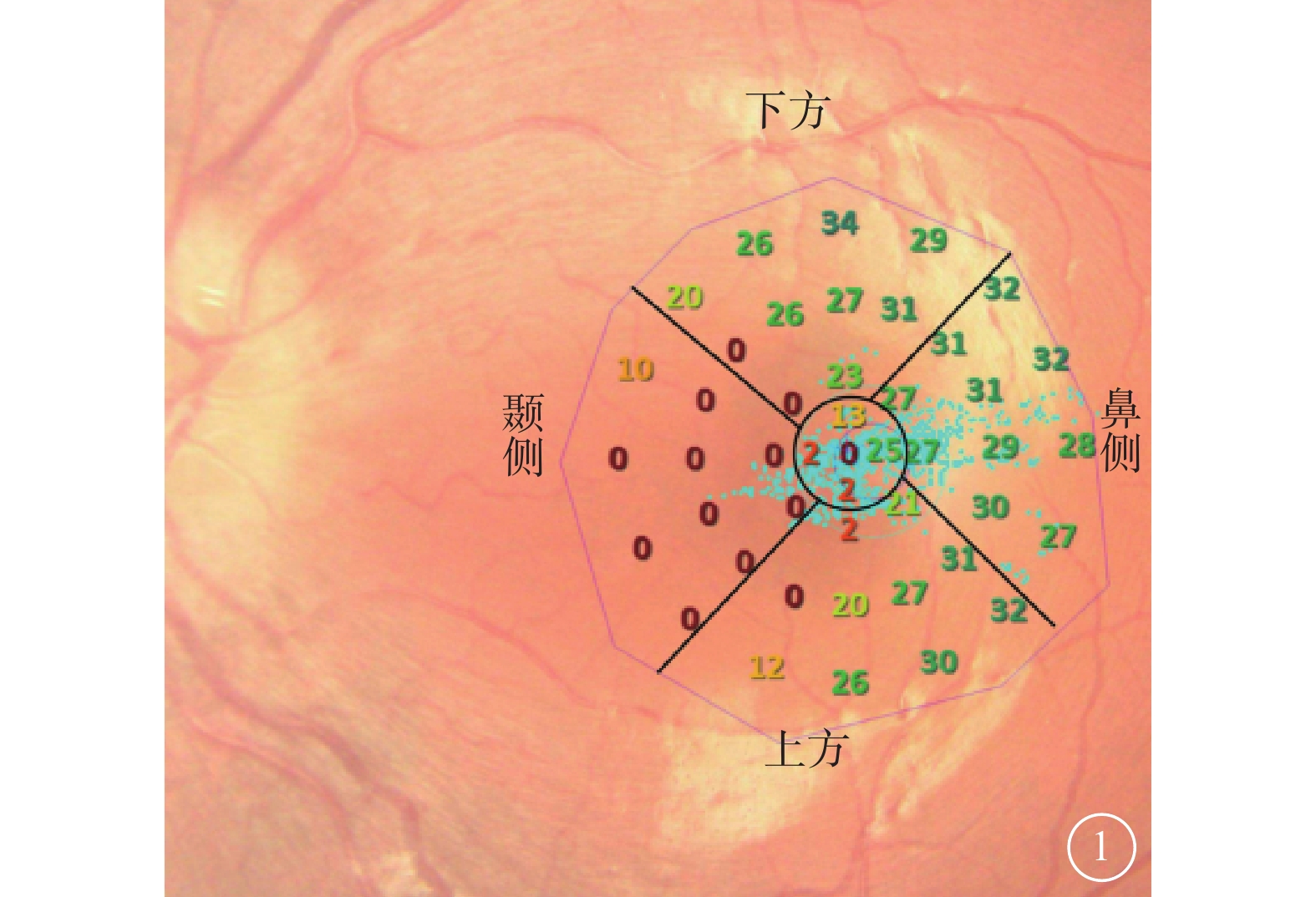

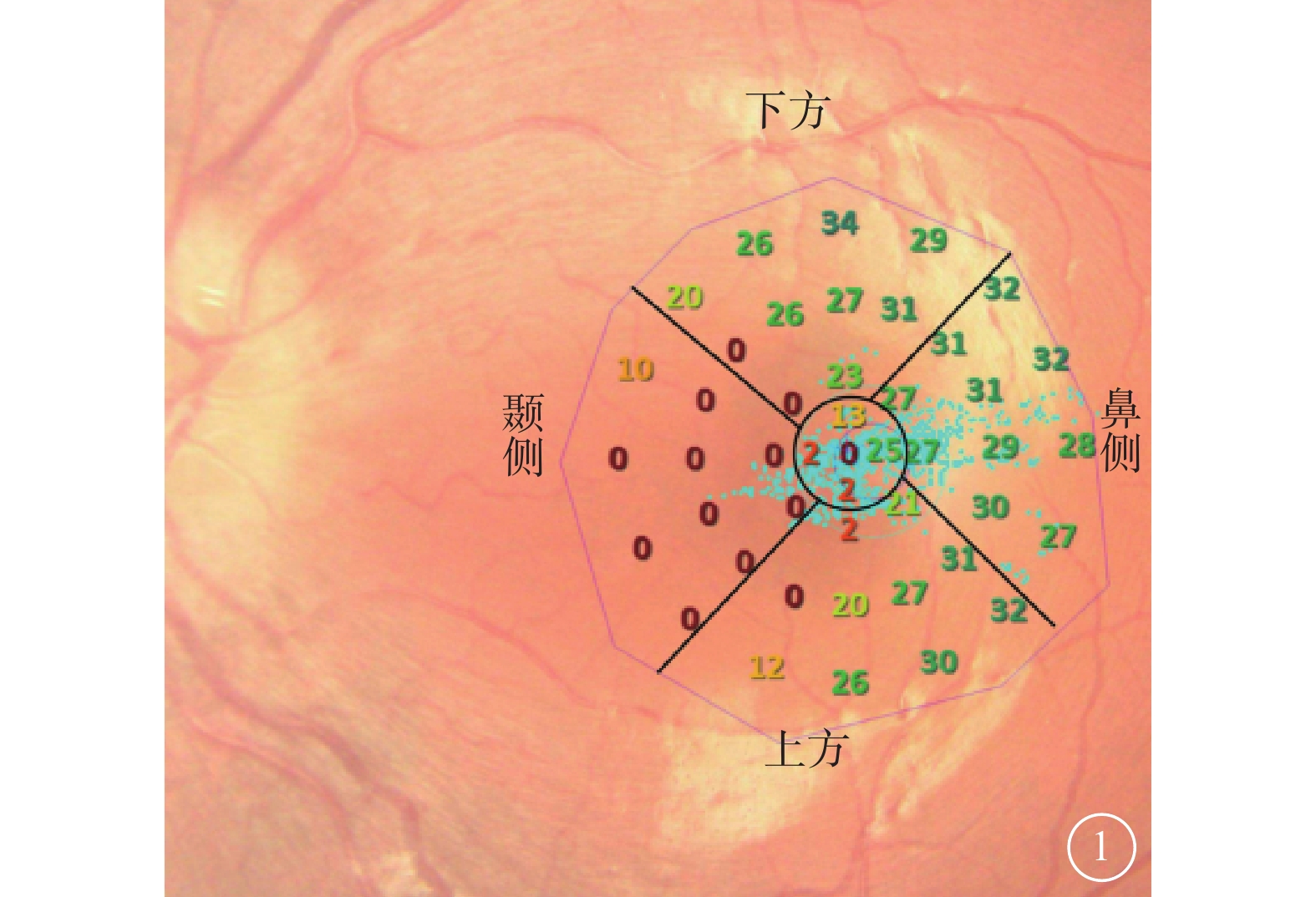

所有受檢眼均行最佳矯正視力、微視野檢查。BCVA檢查采用國際標準視力表進行,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。采用日本Nidek公司MP-3微視野計行微視野檢查,選擇Macula 12°程序,記錄受檢眼中心、上方、顳側、下方、鼻側5個區域的平均光敏感度(MS)值。由于神經纖維投射時的交叉,分區已作相應視野的一一對應。閾值圖水平、垂直軸分別順時針轉40°,MP-3中心5個點作為中心區,即中心2°視野范圍(圖1)。

圖1

LHON患眼MP-3微視野檢查分區閾值圖 患者女,12歲;病程<6個月;左眼BCVA 0.4。MP-3提示中心及顳側視野明顯缺損 LHON:Leber 遺傳性視神經病變;BCVA:最佳矯正視力

圖1

LHON患眼MP-3微視野檢查分區閾值圖 患者女,12歲;病程<6個月;左眼BCVA 0.4。MP-3提示中心及顳側視野明顯缺損 LHON:Leber 遺傳性視神經病變;BCVA:最佳矯正視力

參照文獻[9]的標準和患者初診時病程,將患病組再分為無癥狀組、亞急性組(病程<6個月)、動態組(病程6~12個月)、慢性組(病程>12個月),分別為7、6、5、7只眼。觀察分析不同病程患者的視野變化規律。

采用SPSS27.0.1軟件行統計學分析。計量資料均不符合正態分布,采用中位數(最小值,最大值)[M(Xmin,Xmax)]表示;兩組間比較采用采用Mann-Whitney U檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis H檢驗,兩兩比較采用Dunn Bonferroni檢驗。計數資料以例數(%)表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

患病組13例25只眼中,一級低視力1只眼,占比4%;二級低視力5只眼,占比20%。與正常組比較,患病組BCVA及不同區域MS均降低,其中以中心、顳側、下方MS下降較明顯,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。

患病組不同病程亞組患眼logMAR BCVA、不同區域MS比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2)。組間兩兩比較,logMAR BCVA:無癥狀組與亞急性組,差異有統計學意義(P=0.040);其余組間差異無統計學意義(P>0.05)。MS:無癥狀組與亞急性組,中心區域差異有統計學意義(P=0.007),其余區域差異無統計學意義(P>0.05);亞急性組與動態組,顳側、下方、上方區域差異有統計學意義(P=0.026、0.017、0.018),中心、鼻側區域差異無統計學意義(P>0.05);動態組與慢性組,上方區域差異有統計學意義(P=0.031),其余區域差異無統計學意義(P>0.05)。

患病組13例25只眼中,接受艾地苯醌治療2例4只眼,治療后視野缺損較治療前明顯好轉(圖2)。

圖2

Leber遺傳性視神經病變患者治療前后MP-3微視野檢查像 2A~2D:患者男,12歲。雙眼BCVA 1.0,基因檢測為相關位點突變攜帶者。2A、2B分別示右眼、左眼,右眼顳上、鼻側以及左眼顳側視野缺損;2C、2D分別示右眼、左眼治療后1個月,雙眼視野缺損明顯改善。2E~2H:患者男,15歲。病程6個月。初診時雙眼BCVA 0.5/0.15,治療5個月后雙眼BCVA 0.8/1.0。2E、2F分別示初診時右眼、左眼,雙眼中心、顳側及下方視野缺損;2G、2H分別示治療后5個月,雙眼視野缺損明顯改善 BCVA:最佳矯正視力

圖2

Leber遺傳性視神經病變患者治療前后MP-3微視野檢查像 2A~2D:患者男,12歲。雙眼BCVA 1.0,基因檢測為相關位點突變攜帶者。2A、2B分別示右眼、左眼,右眼顳上、鼻側以及左眼顳側視野缺損;2C、2D分別示右眼、左眼治療后1個月,雙眼視野缺損明顯改善。2E~2H:患者男,15歲。病程6個月。初診時雙眼BCVA 0.5/0.15,治療5個月后雙眼BCVA 0.8/1.0。2E、2F分別示初診時右眼、左眼,雙眼中心、顳側及下方視野缺損;2G、2H分別示治療后5個月,雙眼視野缺損明顯改善 BCVA:最佳矯正視力

3 討論

LHON是以中心視力喪失為主可伴有中心視野缺損的mtDNA突變疾病,既往評估視功能主要依靠BCVA[10-11]。Yang等[10]評估基因治療前后視功能變化時發現,BCVA的變化與視野指數(VFI)、平均缺損(MD)、視覺誘發電位P100波的變化顯著相關,但在BCVA相對穩定和BCVA明顯改善的患眼中,只有MD有顯著變化,其他指標無顯著差異。這說明視野檢查可以較好地評估LHON視功能情況。既往臨床主要通過HFA來進行視野檢查,但研究表明MP-3微視野檢查對于中心視力受損的患者具有更高的靈敏度[12];相比于僅能定性分析的BCVA,MP-3微視野檢查還可以進行準確的定位分析,這有助于我們研究病情進展和評估療效。目前,MP-3微視野檢查已廣泛用于AMD及黃斑裂孔等黃斑疾病,主要用于判斷預后及評估療效[13-14],但其在LHON的應用未見文獻報道。所以運用MP-3微視野檢查探討LHON的臨床特征及療效評估有重要臨床價值。

本研究結果顯示,患病組中一級低視力1只眼(4%),二級低視力5只眼(20%),但盲眼很難通過MP-3微視野檢查。盡管如此,MP-3微視野檢查在臨床上仍有較高的可行性和可信性。其通過將刺激光源直接投射到視網膜上而不是屏幕上(如 HFA)測量MS,并且可以自動追蹤定位至眼底并拍攝眼底像,可更準確地測量MS。MP-3微視野計可以在10 cd/m2背景亮度下測量 0~34 dB之間的MS,這與HFA相同[15]。此外,MP-3微視野計使用的是連續固視穩定性指標二維輪廓橢圓面積,可檢測微小固視變化[16-17]。同時,Igarashi等[18]分別使用MP-3微視野計和HFA的10-2程序測量了18例視網膜色素變性患者的視野,結果顯示,與HFA比較,MP-3微視野計有更低的變異性且MS明顯低于HFA。

本組患者視野以中心視野缺損為主,其次為顳側和下方。McClelland等[19]研究發現,乳斑束內的RGC更易受氧化應激影響,因此顳側視野損傷早、病情重。從發病進程看,功能學改變往往早于形態學改變。Ventura等[20]研究發現,LHON患者亞臨床階段往往可以通過某種代償機制,先表現為眼底、視野或視覺誘發電位改變。既往主要通過光相干斷層掃描等形態學檢查發現LHON的臨床特征[21-22],目前則從功能學角度進一步印證該結論。

本研究通過比較不同病程LHON患者的MS,發現其首先是中心視野受損,逐漸向顳側、下方、上方進展,最后是鼻側。與無癥狀組比較,亞急性組(病程<6個月)患者視力顯著下降,以中心視野受損為主。分析其原因可能與視盤假性水腫有關,即視盤神經纖維層厚度雖有增加,但熒光素眼底血管造影檢查無熒光素滲漏。此外,乳斑束線粒體受損,三磷酸腺苷(ATP)產生不足,導致視盤周圍血管充血[23];LHON突變的致病性有使線粒體質量普遍增加的潛力,伴隨mtDNA復制,可以克服復合物Ⅰ缺陷并補償ATP生成不足[24-25]。本研究亞急性組(病程<6個月)患者以中心視野缺損為主,其他區域部分視功能可被代償。

動態組(病程6~12個月)各區域MS逐漸趨于平穩,與亞急性組比較,上方、顳側、下方MS差異已有統計學意義,表明LHON患者視功能通常在6~12個月達到穩定水平,與Barboni等[26]研究結論相似。本組1例病程6個月的LHON患者,經艾地苯醌治療后雙眼視力恢復至0.8/1.0,推測與發病年齡小,發現早,以及使用艾地苯醌等藥物有關,此類病例在綜述中多有報道[27]。與動態組比較,慢性組(病程>12個月)上方視野缺損明顯下降,提示下方RGC仍在緩慢凋亡。

MP-3微視野檢查不僅能反應病程進展,而且是LHON早期診斷的重要指標。本組1例無癥狀患者經MP-3微視野檢查提示右眼顳上及鼻下視野缺損,左眼顳側視野缺損,及時給予艾地苯醌干預后,視野缺損明顯改善,治療有效。這提示,臨床中MP-3微視野檢查可作為LHON攜帶者的常規檢查,以避免漏診。在隨訪過程中,MP-3微視野檢查能在功能性方面協助較精準地評估視力恢復情況。但由于本研究缺乏相同程序的HFA檢查作為對照,難以說明在亞臨床階段兩種視野檢查的優劣性,后續可進一步探討其診斷價值。未來的研究可通過擴大樣本量、延長隨訪時間,并采取多中心對照研究設計,來進一步深入分析MP-3微視野檢查在LHON病情進展過程中對視野變化特征的捕捉能力及其在評估治療效果方面的臨床意義。這將有助于更全面、精確地界定MP-3微視野檢查在LHON疾病管理中的應用價值與潛力。

Leber 遺傳性視神經病變(LHON)為線粒體NDA(mtDNA)突變所致的母系遺傳性疾病,以青春期男性多見,與mtDNA突變導致視網膜神經節細胞(RGC)退行性改變有關[1]。G11778A、T14484C、G3460A是其常見基因突變位點,95%以上的患者攜帶其中的1種[2-3]。RGC發生線粒體功能障礙首先累及乳斑束,出現中心暗點或旁中心暗點,隨病程進展表現為彌漫性視野損傷[4]。但若缺乏典型臨床特征,如攜帶者或單眼發病者,臨床中則易被漏診或誤診[5-6]。既往LHON患者視野檢查多采用Humphrey視野計(HFA),但因其刺激光標較弱,部分低視力患者不能配合完成常規檢查。MP-3作為一種新型微視野計,有更高的靈敏度和固視穩定性,已廣泛用于糖尿病視網膜病變、青光眼、年齡相關性黃斑變性(AMD)等視網膜視神經疾病的視功能評估[7-8]。但目前應用于LHON領域的研究鮮見報道。我們采用MP-3微視野計對一組LHON患者和攜帶者進行微視野檢測,初步探討微視野檢查結果對LHON的診斷價值。現將結果報道如下。

1 對象和方法

回顧性臨床研究。本研究符合《赫爾辛基宣言》原則,并通過陸軍軍醫大學第一附屬醫院批準;因回顧性研究性質免除簽署書面知情同意書。

2015年5月至2022年5月于陸軍軍醫大學第一附屬醫院經mtDNA檢測確診的LHON患者13例25只眼(患病組)納入本研究。 納入標準:(1)視神經疾病門診建檔患者,資料完整;(2)經mtDNA檢測確診為相關位點突變的LHON患者。排除標準:(1)合并其他視神經視網膜病變、屈光間質不清、弱視、顱內占位病變者;(2)拒絕或不能配合微視野檢查者;(3)MP-3微視野檢查可靠性指標<75%者。

患病組13例中,男性9例18只眼,女性4例7只眼;初診年齡15.0(10.0,57.0)歲。G11778A、T14484C位點突變分別為9、4例。選取健康志愿者10名19只眼作為正常組。其中,男性7例13只眼,女性3例6只眼;初診年齡22.0(6.0,46.0)歲。兩組受檢者年齡(Z=1.604)、性別構成比(χ2=0.116)比較,差異均無統計學意義(P=0.109、0.734)。

所有受檢眼均行最佳矯正視力、微視野檢查。BCVA檢查采用國際標準視力表進行,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。采用日本Nidek公司MP-3微視野計行微視野檢查,選擇Macula 12°程序,記錄受檢眼中心、上方、顳側、下方、鼻側5個區域的平均光敏感度(MS)值。由于神經纖維投射時的交叉,分區已作相應視野的一一對應。閾值圖水平、垂直軸分別順時針轉40°,MP-3中心5個點作為中心區,即中心2°視野范圍(圖1)。

圖1

LHON患眼MP-3微視野檢查分區閾值圖 患者女,12歲;病程<6個月;左眼BCVA 0.4。MP-3提示中心及顳側視野明顯缺損 LHON:Leber 遺傳性視神經病變;BCVA:最佳矯正視力

圖1

LHON患眼MP-3微視野檢查分區閾值圖 患者女,12歲;病程<6個月;左眼BCVA 0.4。MP-3提示中心及顳側視野明顯缺損 LHON:Leber 遺傳性視神經病變;BCVA:最佳矯正視力

參照文獻[9]的標準和患者初診時病程,將患病組再分為無癥狀組、亞急性組(病程<6個月)、動態組(病程6~12個月)、慢性組(病程>12個月),分別為7、6、5、7只眼。觀察分析不同病程患者的視野變化規律。

采用SPSS27.0.1軟件行統計學分析。計量資料均不符合正態分布,采用中位數(最小值,最大值)[M(Xmin,Xmax)]表示;兩組間比較采用采用Mann-Whitney U檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis H檢驗,兩兩比較采用Dunn Bonferroni檢驗。計數資料以例數(%)表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

患病組13例25只眼中,一級低視力1只眼,占比4%;二級低視力5只眼,占比20%。與正常組比較,患病組BCVA及不同區域MS均降低,其中以中心、顳側、下方MS下降較明顯,差異均有統計學意義(P<0.05)(表1)。

患病組不同病程亞組患眼logMAR BCVA、不同區域MS比較,差異均有統計學意義(P<0.05)(表2)。組間兩兩比較,logMAR BCVA:無癥狀組與亞急性組,差異有統計學意義(P=0.040);其余組間差異無統計學意義(P>0.05)。MS:無癥狀組與亞急性組,中心區域差異有統計學意義(P=0.007),其余區域差異無統計學意義(P>0.05);亞急性組與動態組,顳側、下方、上方區域差異有統計學意義(P=0.026、0.017、0.018),中心、鼻側區域差異無統計學意義(P>0.05);動態組與慢性組,上方區域差異有統計學意義(P=0.031),其余區域差異無統計學意義(P>0.05)。

患病組13例25只眼中,接受艾地苯醌治療2例4只眼,治療后視野缺損較治療前明顯好轉(圖2)。

圖2

Leber遺傳性視神經病變患者治療前后MP-3微視野檢查像 2A~2D:患者男,12歲。雙眼BCVA 1.0,基因檢測為相關位點突變攜帶者。2A、2B分別示右眼、左眼,右眼顳上、鼻側以及左眼顳側視野缺損;2C、2D分別示右眼、左眼治療后1個月,雙眼視野缺損明顯改善。2E~2H:患者男,15歲。病程6個月。初診時雙眼BCVA 0.5/0.15,治療5個月后雙眼BCVA 0.8/1.0。2E、2F分別示初診時右眼、左眼,雙眼中心、顳側及下方視野缺損;2G、2H分別示治療后5個月,雙眼視野缺損明顯改善 BCVA:最佳矯正視力

圖2

Leber遺傳性視神經病變患者治療前后MP-3微視野檢查像 2A~2D:患者男,12歲。雙眼BCVA 1.0,基因檢測為相關位點突變攜帶者。2A、2B分別示右眼、左眼,右眼顳上、鼻側以及左眼顳側視野缺損;2C、2D分別示右眼、左眼治療后1個月,雙眼視野缺損明顯改善。2E~2H:患者男,15歲。病程6個月。初診時雙眼BCVA 0.5/0.15,治療5個月后雙眼BCVA 0.8/1.0。2E、2F分別示初診時右眼、左眼,雙眼中心、顳側及下方視野缺損;2G、2H分別示治療后5個月,雙眼視野缺損明顯改善 BCVA:最佳矯正視力

3 討論

LHON是以中心視力喪失為主可伴有中心視野缺損的mtDNA突變疾病,既往評估視功能主要依靠BCVA[10-11]。Yang等[10]評估基因治療前后視功能變化時發現,BCVA的變化與視野指數(VFI)、平均缺損(MD)、視覺誘發電位P100波的變化顯著相關,但在BCVA相對穩定和BCVA明顯改善的患眼中,只有MD有顯著變化,其他指標無顯著差異。這說明視野檢查可以較好地評估LHON視功能情況。既往臨床主要通過HFA來進行視野檢查,但研究表明MP-3微視野檢查對于中心視力受損的患者具有更高的靈敏度[12];相比于僅能定性分析的BCVA,MP-3微視野檢查還可以進行準確的定位分析,這有助于我們研究病情進展和評估療效。目前,MP-3微視野檢查已廣泛用于AMD及黃斑裂孔等黃斑疾病,主要用于判斷預后及評估療效[13-14],但其在LHON的應用未見文獻報道。所以運用MP-3微視野檢查探討LHON的臨床特征及療效評估有重要臨床價值。

本研究結果顯示,患病組中一級低視力1只眼(4%),二級低視力5只眼(20%),但盲眼很難通過MP-3微視野檢查。盡管如此,MP-3微視野檢查在臨床上仍有較高的可行性和可信性。其通過將刺激光源直接投射到視網膜上而不是屏幕上(如 HFA)測量MS,并且可以自動追蹤定位至眼底并拍攝眼底像,可更準確地測量MS。MP-3微視野計可以在10 cd/m2背景亮度下測量 0~34 dB之間的MS,這與HFA相同[15]。此外,MP-3微視野計使用的是連續固視穩定性指標二維輪廓橢圓面積,可檢測微小固視變化[16-17]。同時,Igarashi等[18]分別使用MP-3微視野計和HFA的10-2程序測量了18例視網膜色素變性患者的視野,結果顯示,與HFA比較,MP-3微視野計有更低的變異性且MS明顯低于HFA。

本組患者視野以中心視野缺損為主,其次為顳側和下方。McClelland等[19]研究發現,乳斑束內的RGC更易受氧化應激影響,因此顳側視野損傷早、病情重。從發病進程看,功能學改變往往早于形態學改變。Ventura等[20]研究發現,LHON患者亞臨床階段往往可以通過某種代償機制,先表現為眼底、視野或視覺誘發電位改變。既往主要通過光相干斷層掃描等形態學檢查發現LHON的臨床特征[21-22],目前則從功能學角度進一步印證該結論。

本研究通過比較不同病程LHON患者的MS,發現其首先是中心視野受損,逐漸向顳側、下方、上方進展,最后是鼻側。與無癥狀組比較,亞急性組(病程<6個月)患者視力顯著下降,以中心視野受損為主。分析其原因可能與視盤假性水腫有關,即視盤神經纖維層厚度雖有增加,但熒光素眼底血管造影檢查無熒光素滲漏。此外,乳斑束線粒體受損,三磷酸腺苷(ATP)產生不足,導致視盤周圍血管充血[23];LHON突變的致病性有使線粒體質量普遍增加的潛力,伴隨mtDNA復制,可以克服復合物Ⅰ缺陷并補償ATP生成不足[24-25]。本研究亞急性組(病程<6個月)患者以中心視野缺損為主,其他區域部分視功能可被代償。

動態組(病程6~12個月)各區域MS逐漸趨于平穩,與亞急性組比較,上方、顳側、下方MS差異已有統計學意義,表明LHON患者視功能通常在6~12個月達到穩定水平,與Barboni等[26]研究結論相似。本組1例病程6個月的LHON患者,經艾地苯醌治療后雙眼視力恢復至0.8/1.0,推測與發病年齡小,發現早,以及使用艾地苯醌等藥物有關,此類病例在綜述中多有報道[27]。與動態組比較,慢性組(病程>12個月)上方視野缺損明顯下降,提示下方RGC仍在緩慢凋亡。

MP-3微視野檢查不僅能反應病程進展,而且是LHON早期診斷的重要指標。本組1例無癥狀患者經MP-3微視野檢查提示右眼顳上及鼻下視野缺損,左眼顳側視野缺損,及時給予艾地苯醌干預后,視野缺損明顯改善,治療有效。這提示,臨床中MP-3微視野檢查可作為LHON攜帶者的常規檢查,以避免漏診。在隨訪過程中,MP-3微視野檢查能在功能性方面協助較精準地評估視力恢復情況。但由于本研究缺乏相同程序的HFA檢查作為對照,難以說明在亞臨床階段兩種視野檢查的優劣性,后續可進一步探討其診斷價值。未來的研究可通過擴大樣本量、延長隨訪時間,并采取多中心對照研究設計,來進一步深入分析MP-3微視野檢查在LHON病情進展過程中對視野變化特征的捕捉能力及其在評估治療效果方面的臨床意義。這將有助于更全面、精確地界定MP-3微視野檢查在LHON疾病管理中的應用價值與潛力。