引用本文: 富月, 陳曉敏, 孫孔亮, 柯敏. 奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移1例. 中華眼底病雜志, 2024, 40(9): 724-726. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240122-00045 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

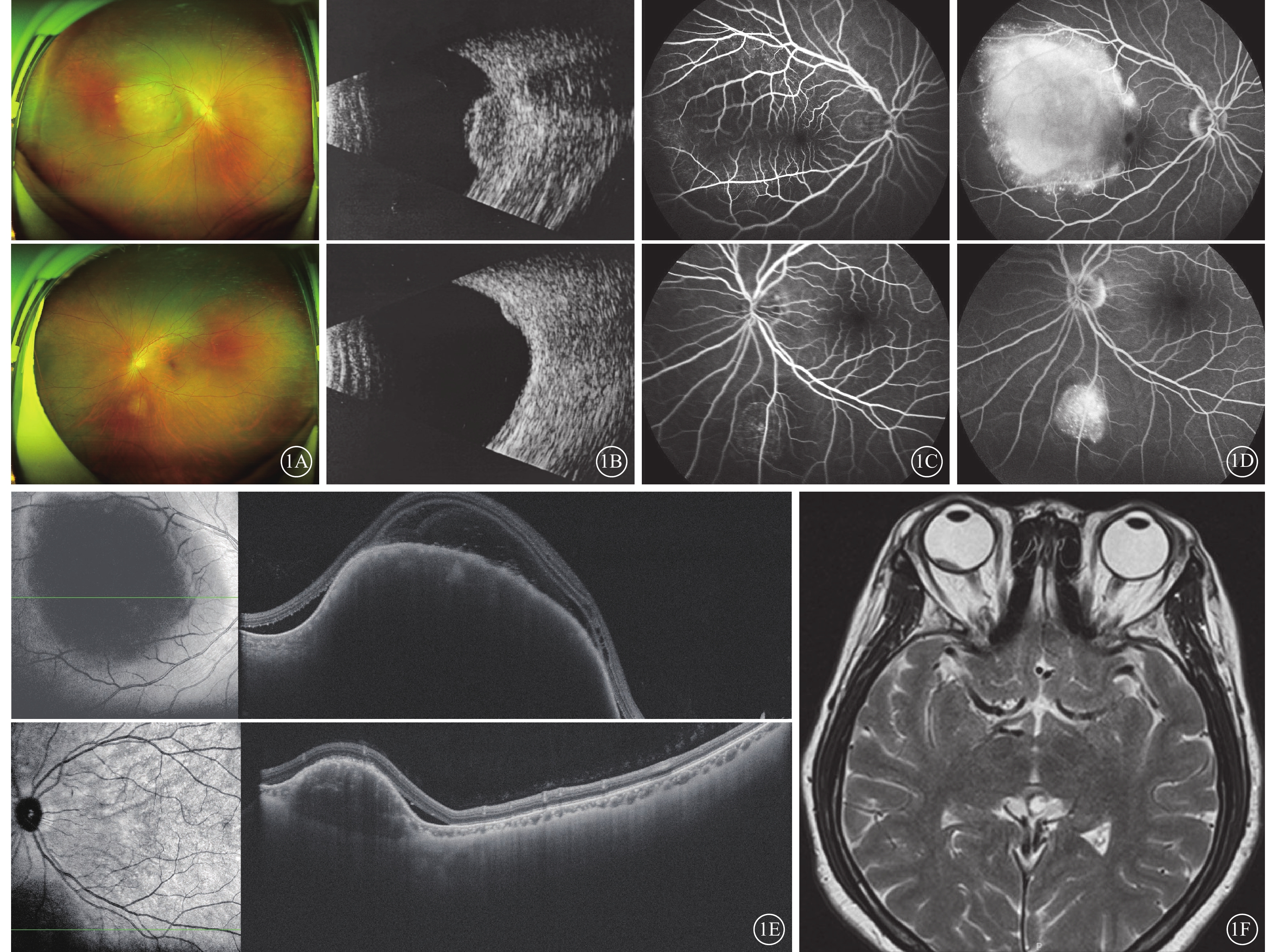

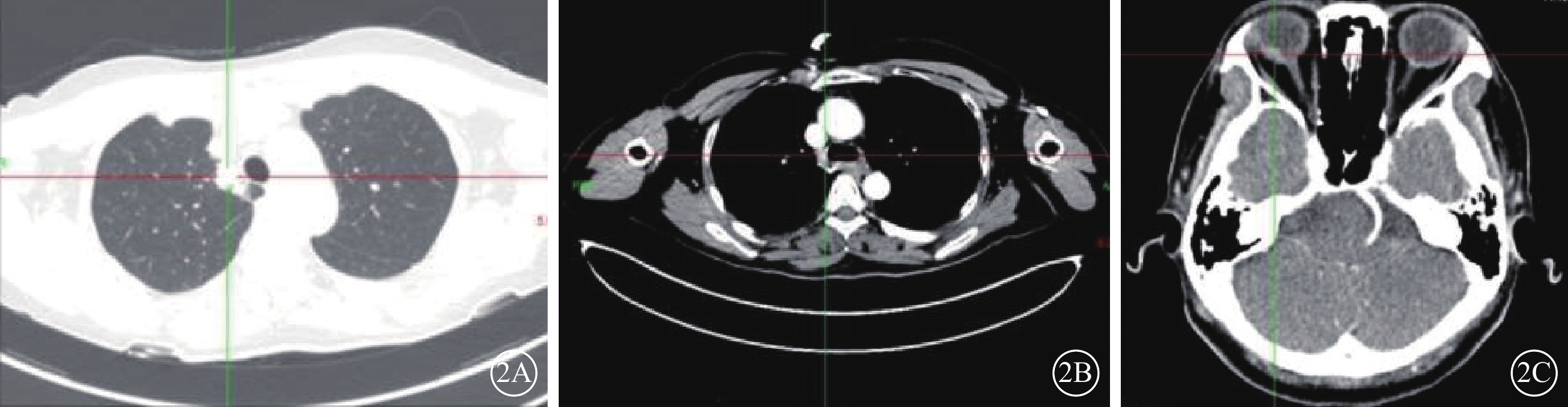

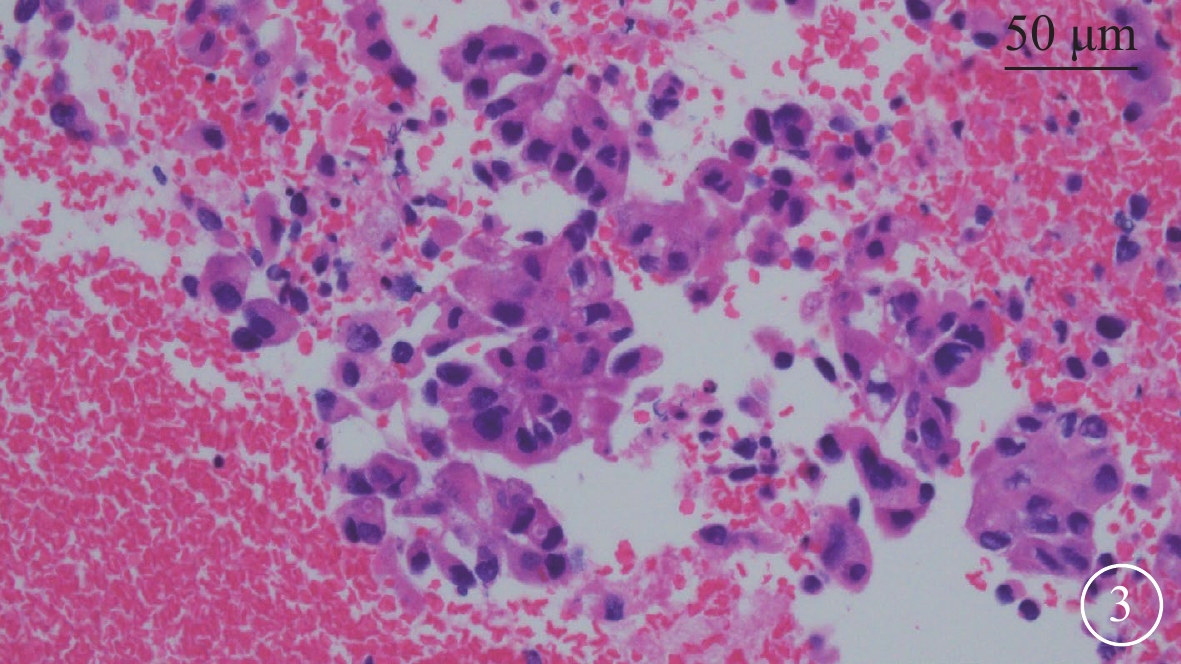

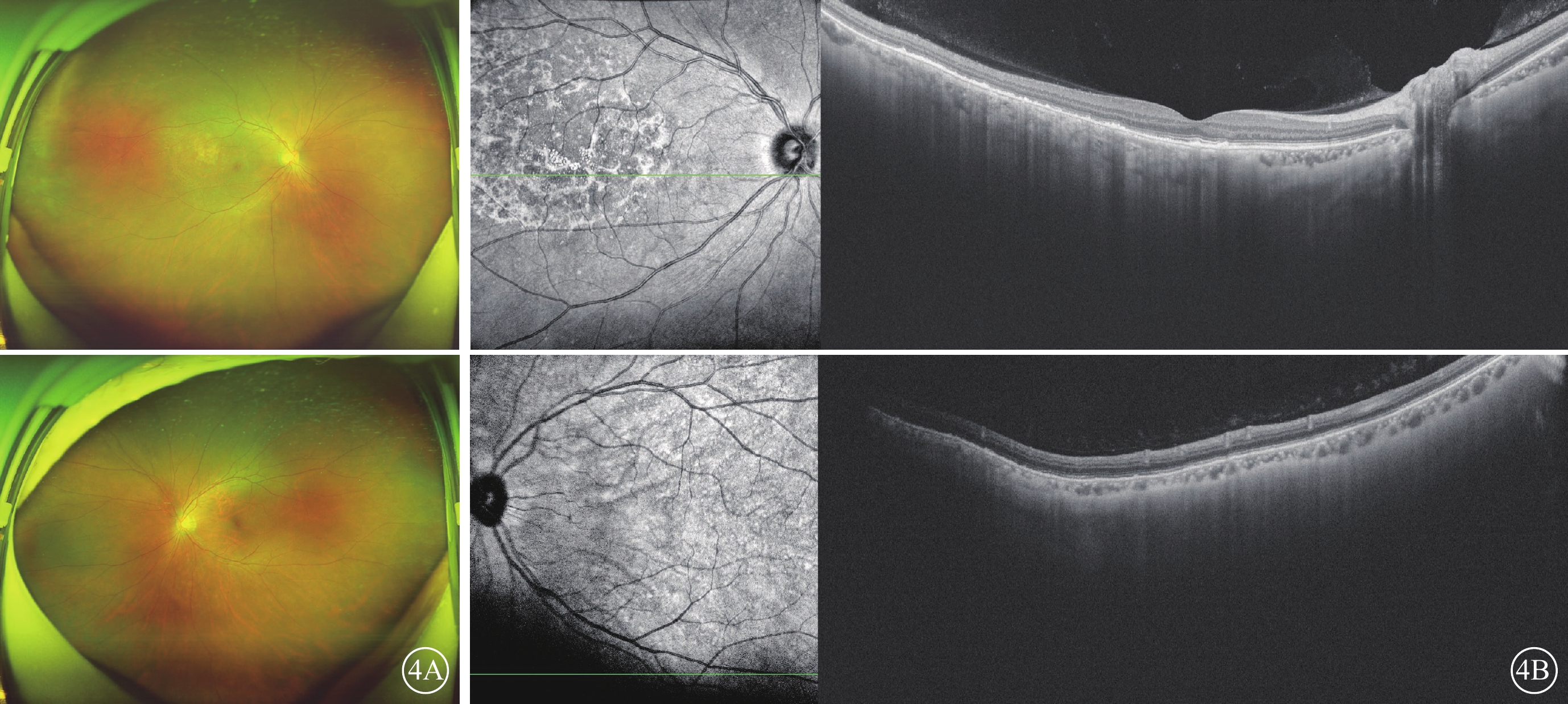

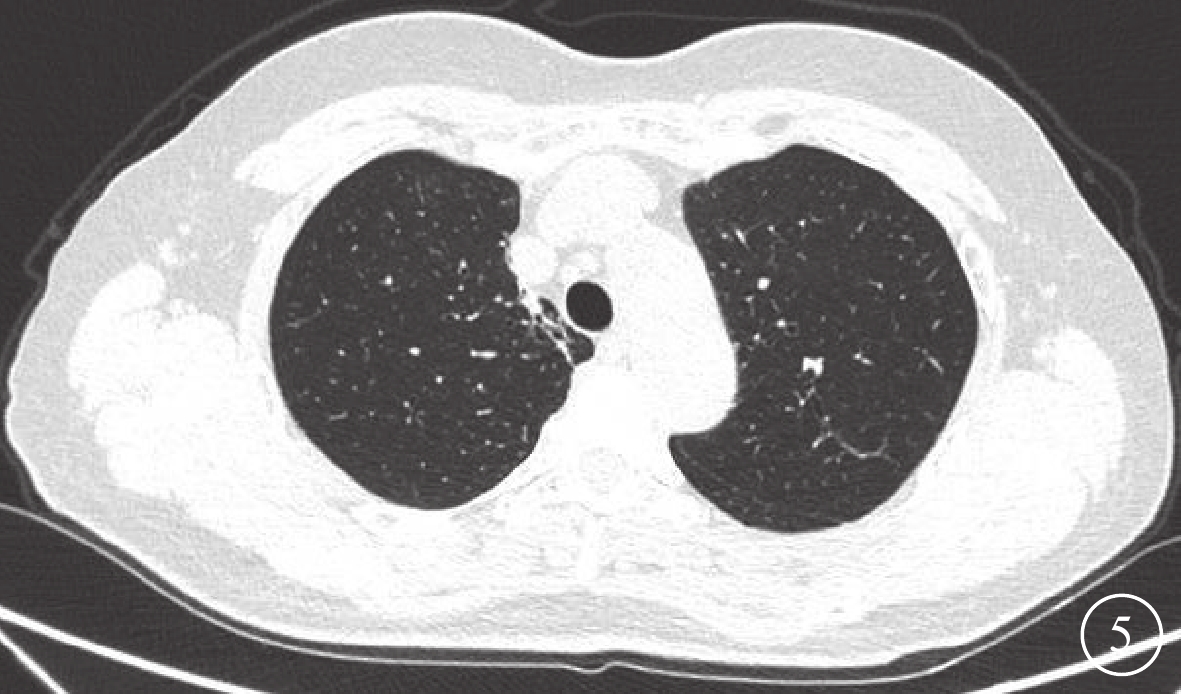

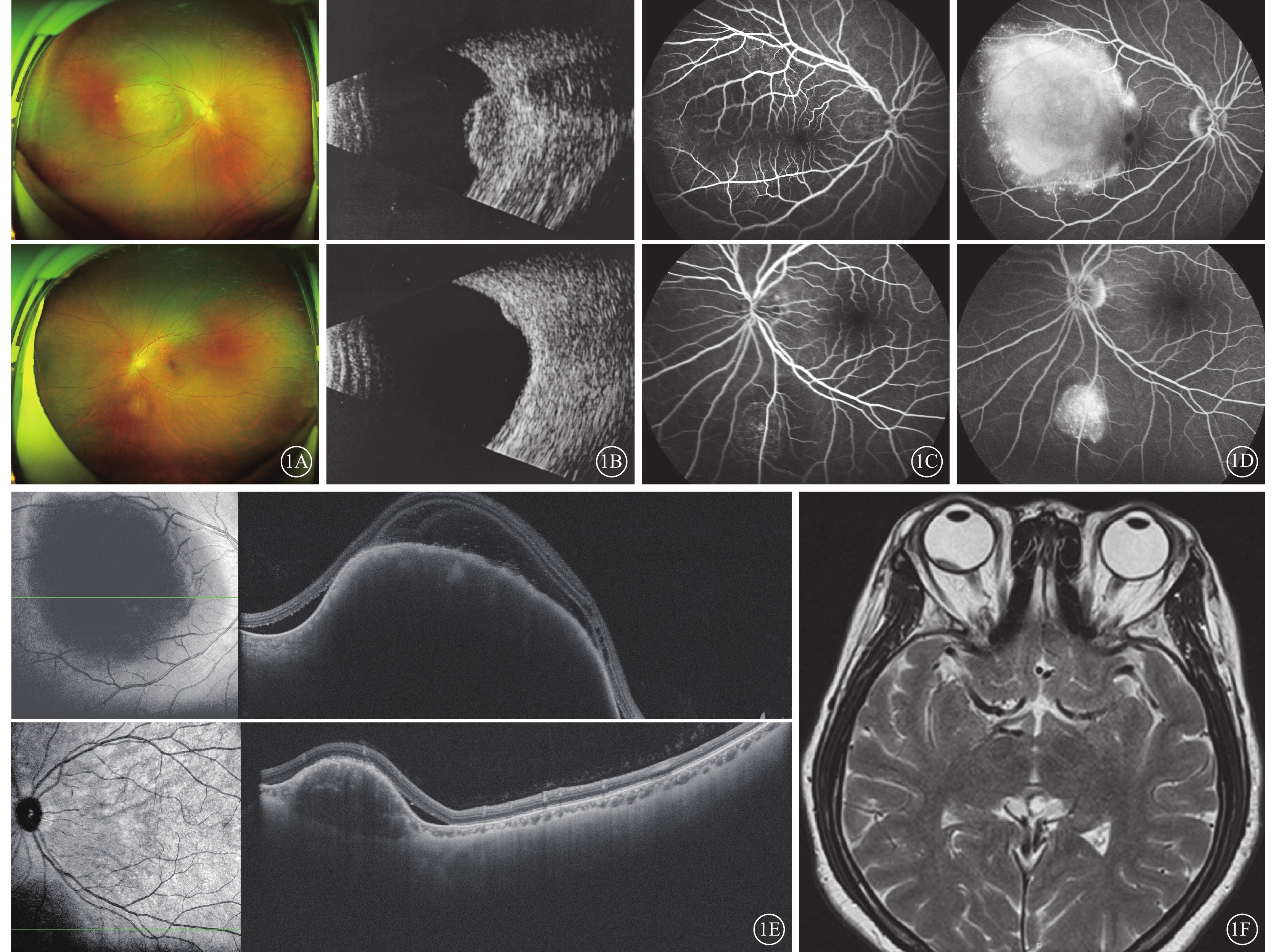

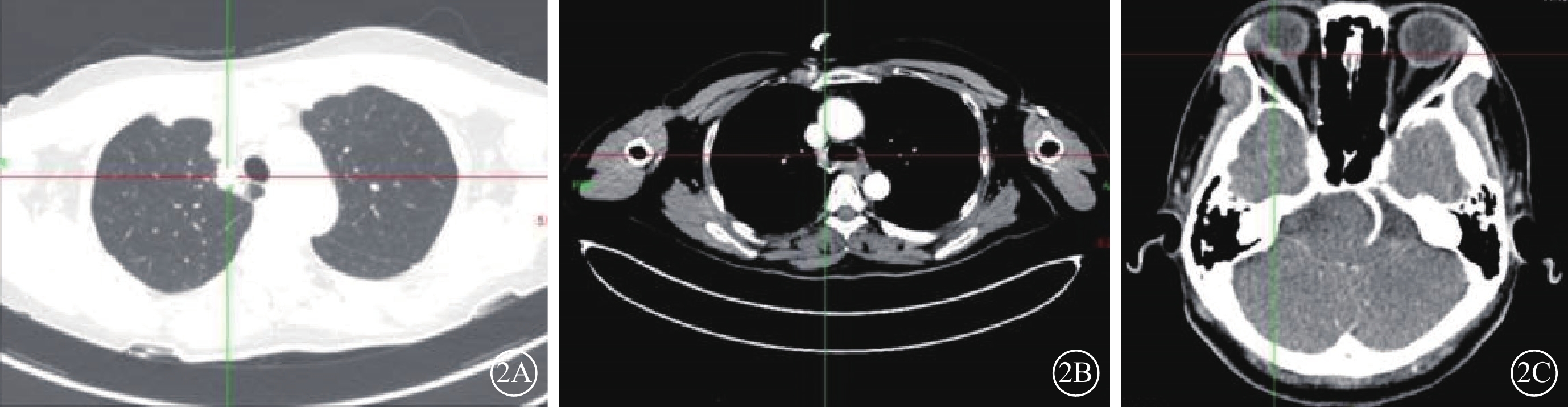

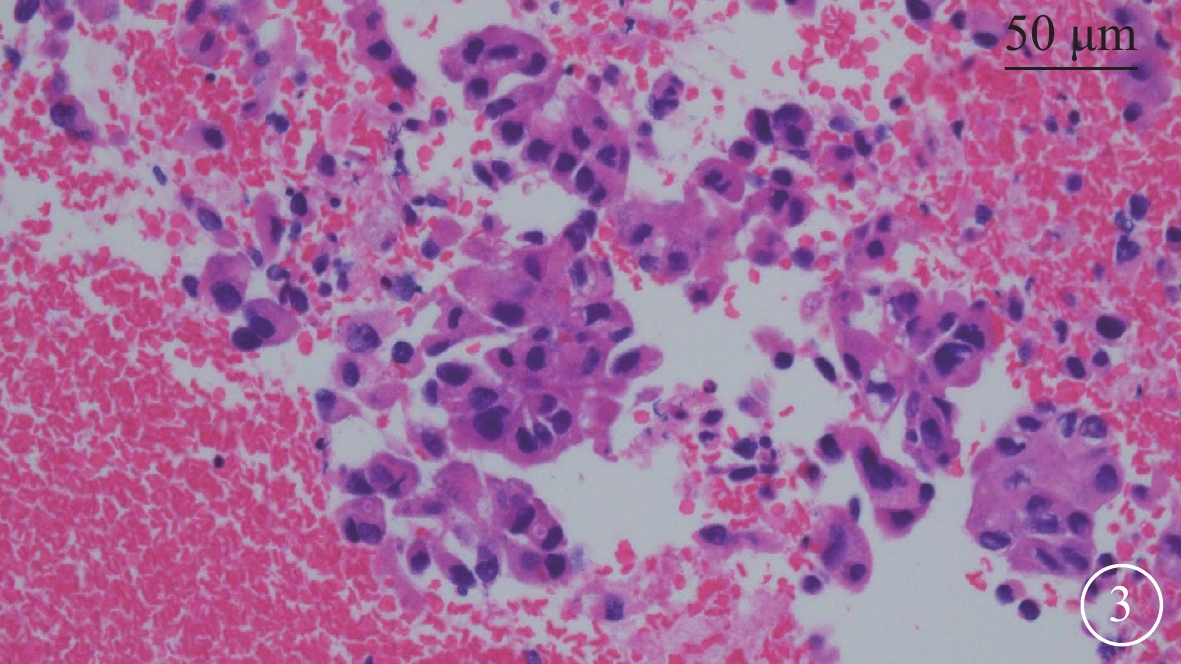

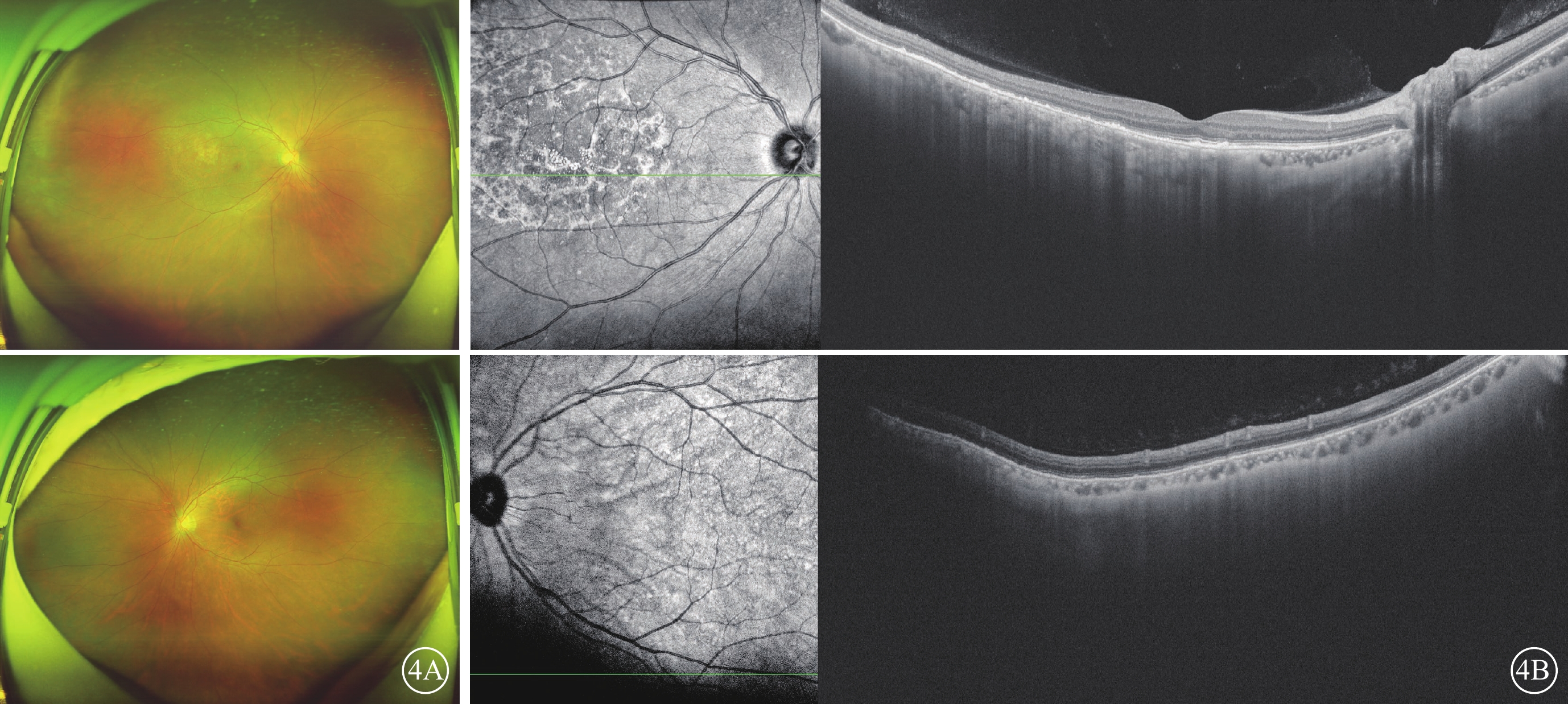

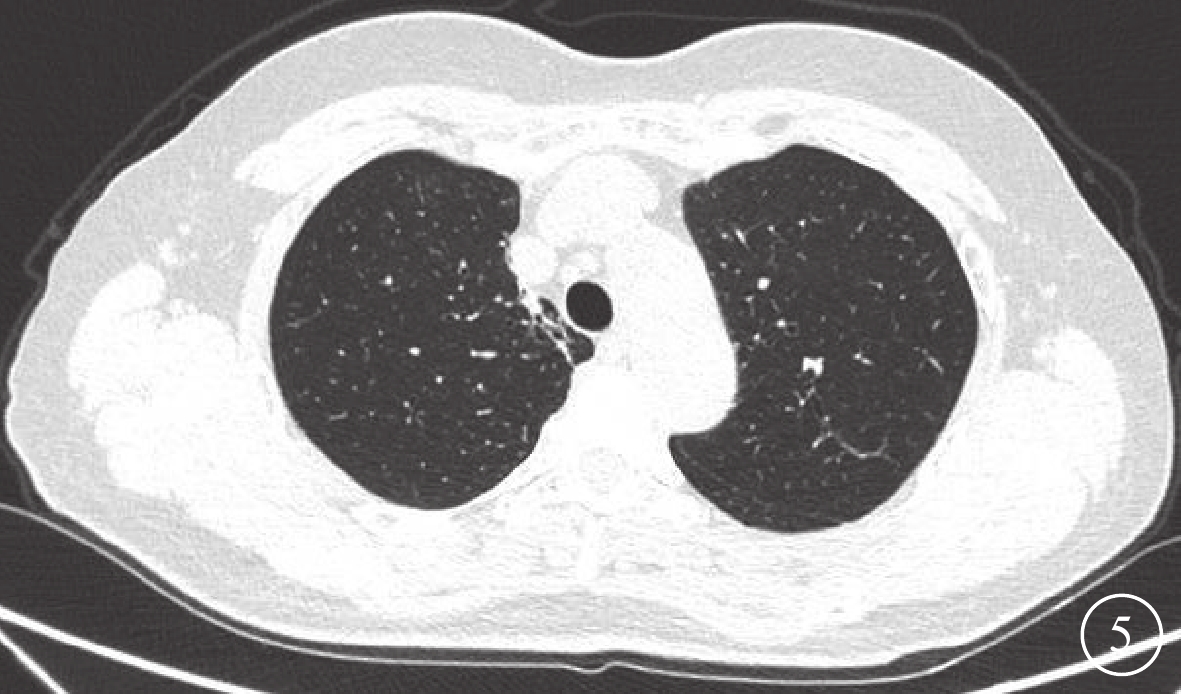

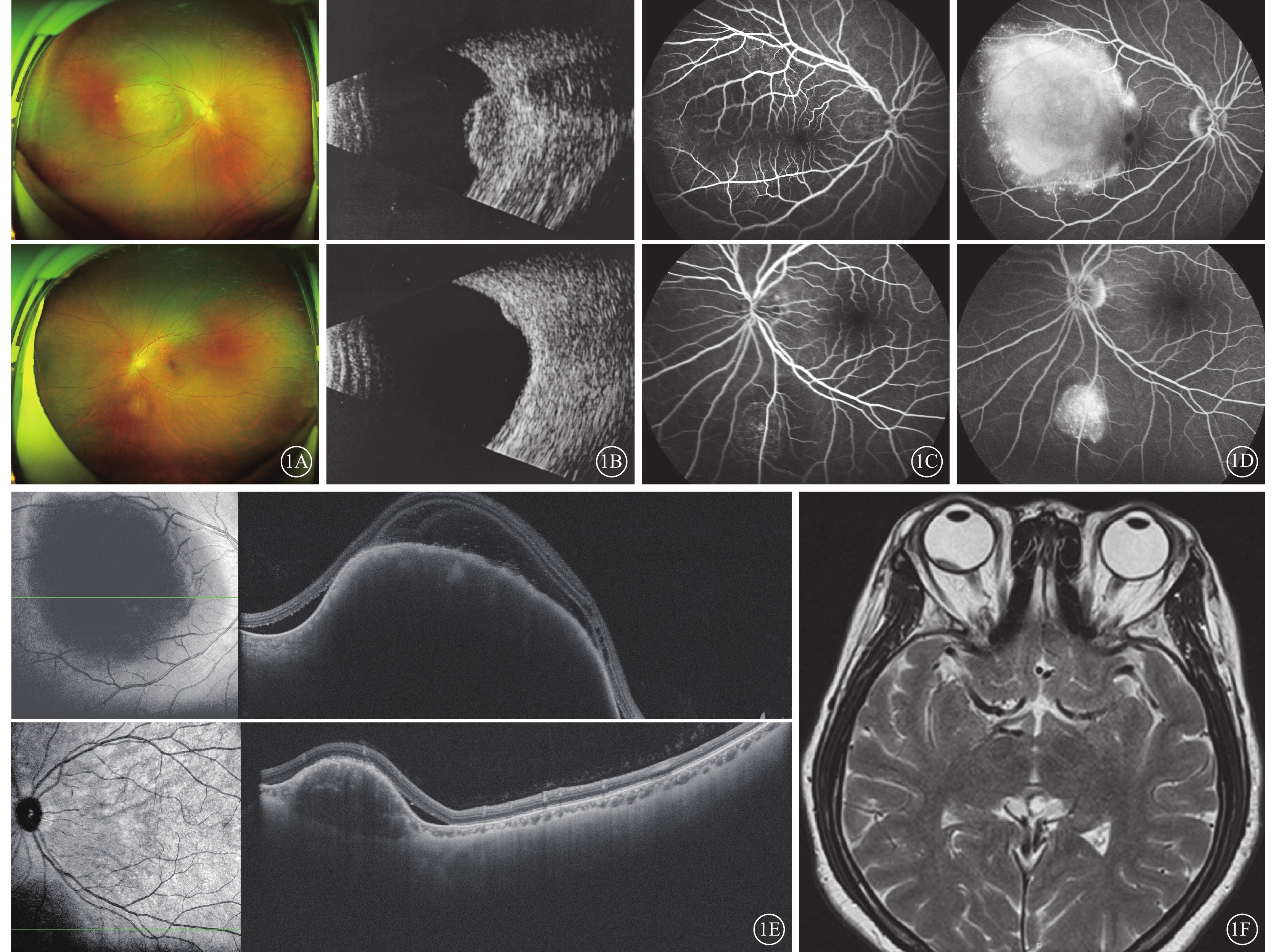

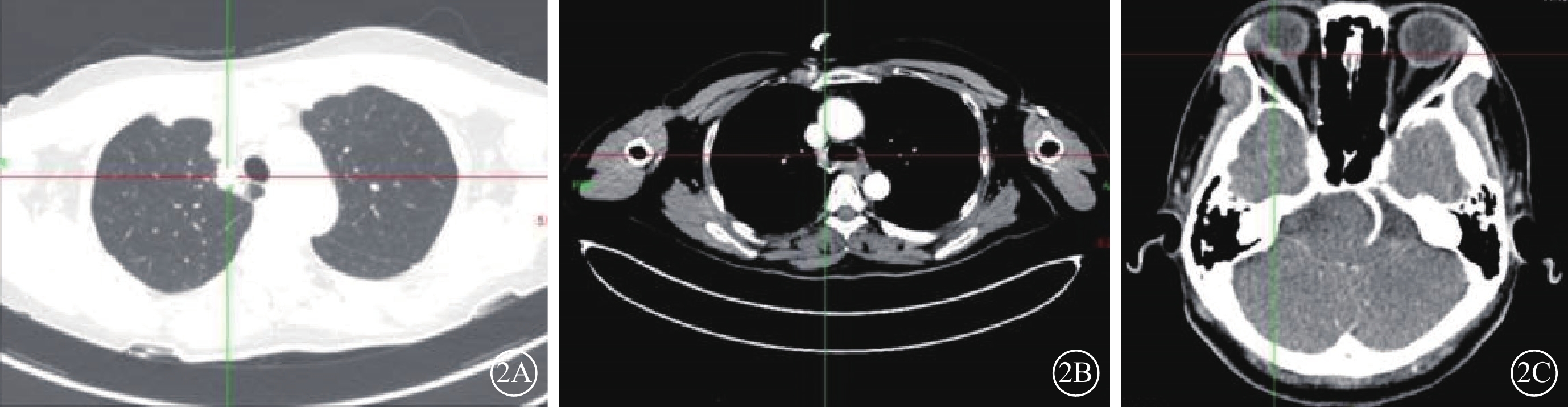

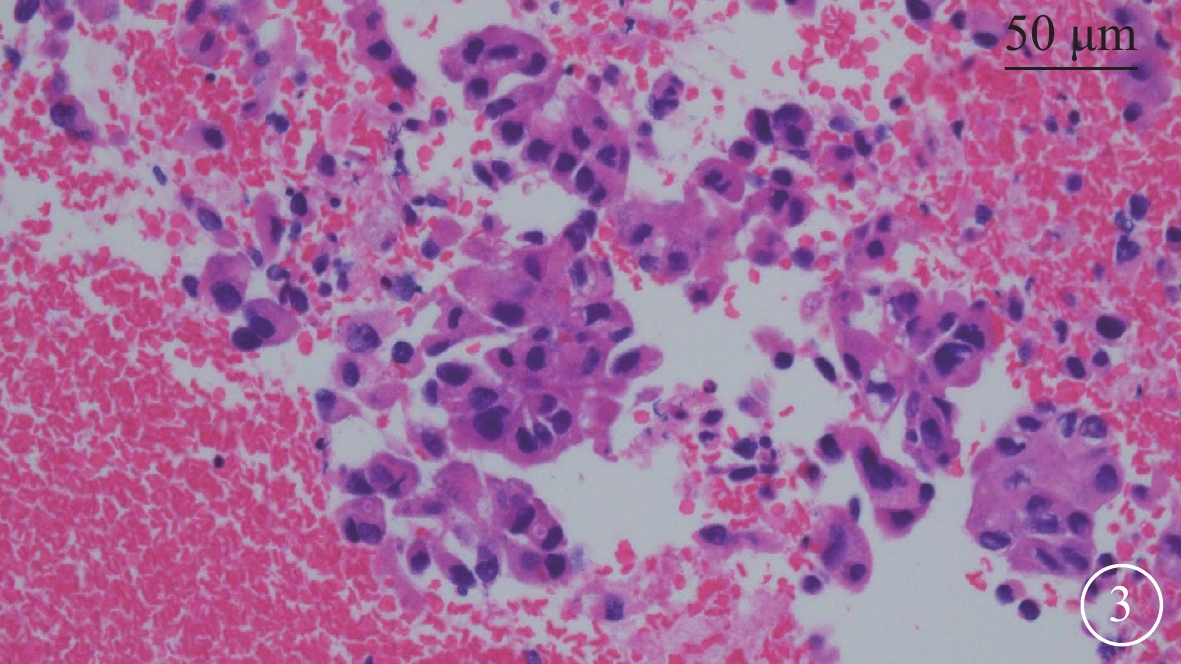

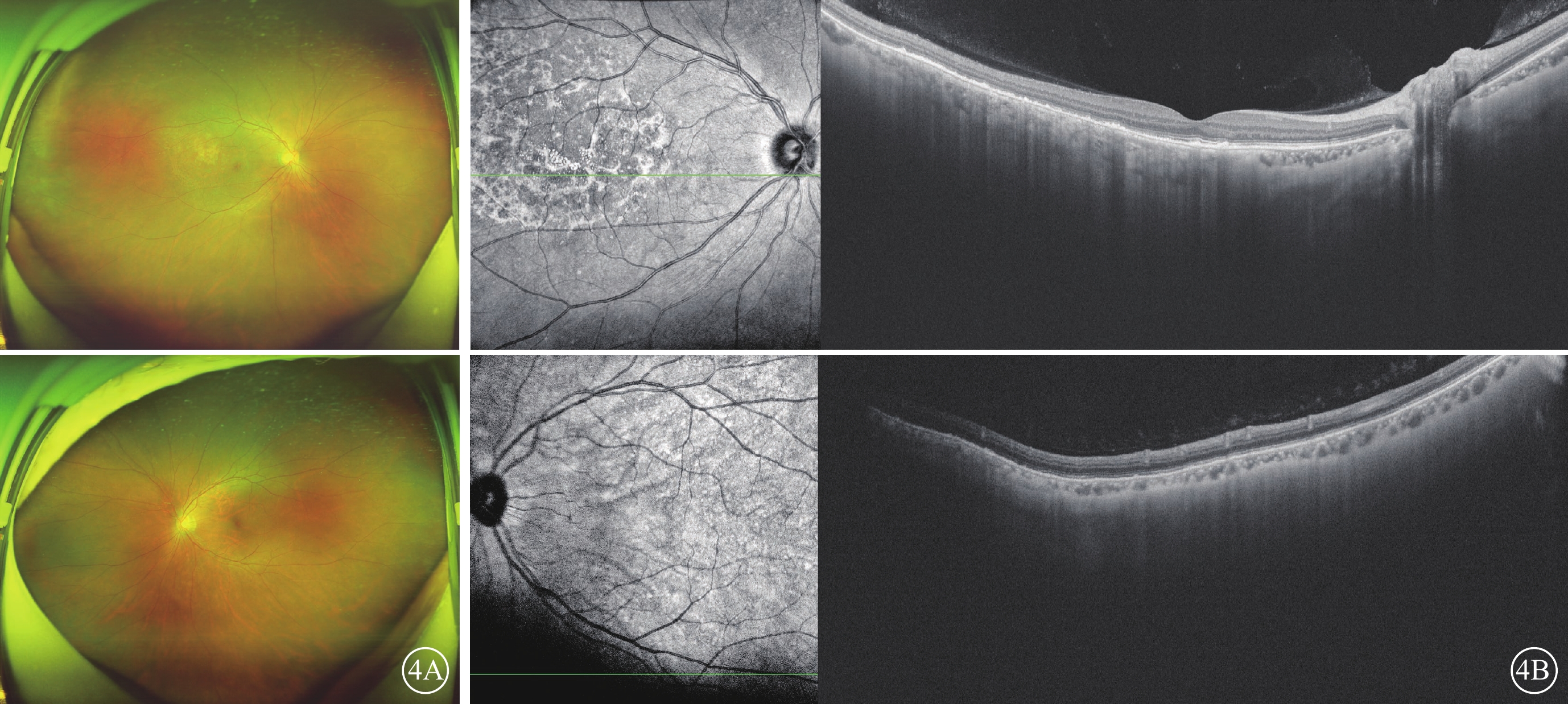

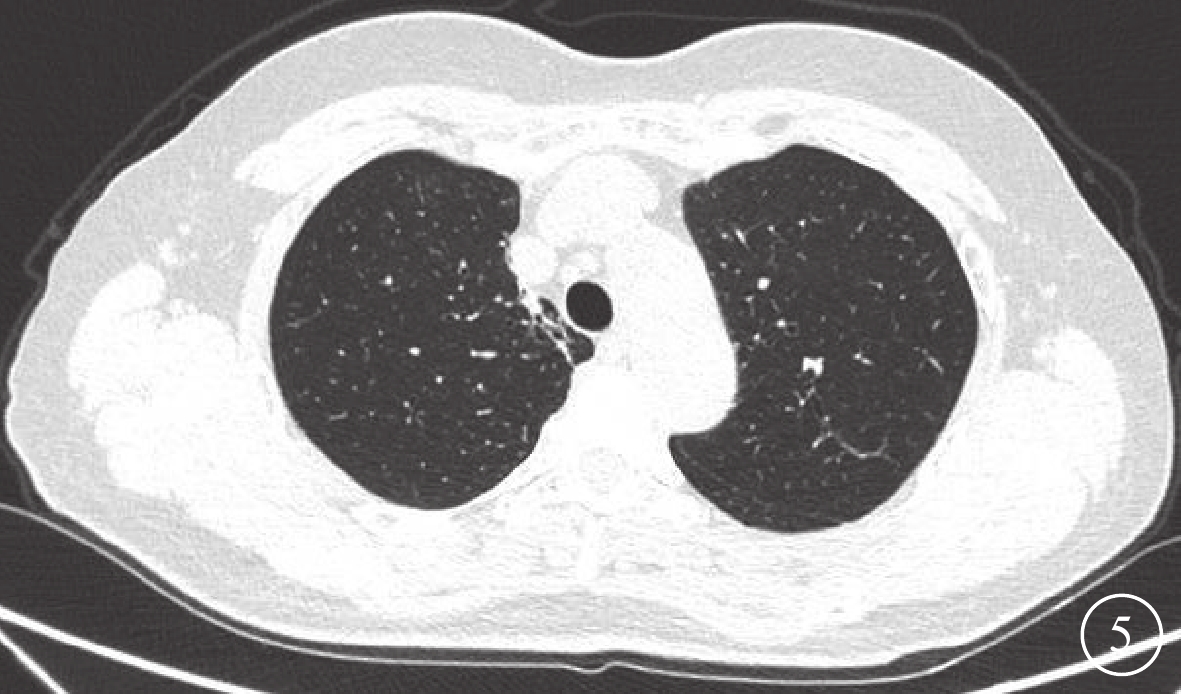

患者女,50歲。因右眼突發視力下降2個月,于2023年8月10日到武漢大學中南醫院眼科就診。既往身體健康,否認其他全身系統性疾病史。眼科檢查:右眼、左眼視力分別為0.05、0.3,最佳矯正視力(BCVA)分別為0.15、1.0。右眼、左眼眼壓分別為11.5、13.0 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,右眼視網膜后極部一約6個視盤直徑(DD)大小的局限性隆起病灶,左眼視盤下方一約2 DD大小的局限性隆起病灶(圖1A,1B)。眼部B型超聲檢查,雙眼脈絡膜各一高回聲扁平隆起,右眼病灶較大(圖1C,1D)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,雙眼眼底病灶處脈絡膜實性隆起,神經上皮層下積液,右眼較重(圖1E,1F)。熒光素眼底血管造影檢查,早期雙眼瘤體呈無脈絡膜背景熒光的暗區(圖1G,1H),晚期雙眼熒光素滲漏呈斑駁樣強熒光(圖1I,1J)。眼眶核磁共振成像(MRI)檢查,右眼球后壁脈絡膜見梭形長T1WI稍長T2WI信號影,大小約7 mm×2 mm,增強明顯強化(圖1K)。正電子發射計算機斷層顯像(PET)-CT檢查,右肺上葉、縱膈淋巴結及右眼球后壁脈絡膜梭形結節代謝增高(圖2)。右上氣管旁淋巴結組織行蘇木精-伊紅染色,可見異型細胞團,符合轉移性肺腺癌(圖3)。診斷:右肺腺癌雙眼脈絡膜轉移。征求患者同意后行全外顯子基因檢測。結果顯示,表皮生長因子受體(EGFR)基因突變。給予口服奧希替尼80 mg/d治療。2023年12月18日,患者于我院復診,右眼、左眼視力分別為0.5、0.3,BCVA均為1.0。眼底檢查,雙眼脈絡膜轉移灶完全消退,右眼病灶處殘留少許視網膜下黃白色沉積物(圖4A,4B)。OCT檢查,雙眼病灶完全消退,僅遺留視網膜外層信號不連續(圖4C,4D)。肺部CT檢查,肺部病灶較治療前明顯縮小(圖5)。

圖1

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診雙眼眼部檢查像

圖1

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診雙眼眼部檢查像

1A示雙眼廣角彩色眼底像,上圖為右眼,下圖為左眼。右眼視網膜后極部一約6個視盤直徑大小的局限性隆起病灶,左眼視盤下方一約2個視盤直徑大小的局限性隆起病灶。1B示雙眼眼部B型超聲像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼脈絡膜高回聲扁平隆起。1C示雙眼熒光素眼底血管造影早期像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼瘤體呈無脈絡膜背景熒光的暗區。1D示雙眼熒光素眼底血管造影晚期像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼瘤體熒光滲漏呈斑駁樣強熒光。1E示雙眼光相干斷層掃描像,上圖為右眼,下圖為左眼;左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼眼底病灶處脈絡膜實性隆起,伴神經上皮層下積液,右眼較重。1F示右眼眼眶核磁共振像,右眼球后壁脈絡膜見梭形稍長信號影,大小約7 mm×2 mm

圖2

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診正電子發射計算機斷層顯像-CT檢查像

圖2

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診正電子發射計算機斷層顯像-CT檢查像

2A、2B、2C分別示右肺上葉、縱膈淋巴結及右眼球后壁脈絡膜梭形結節代謝增高

圖3

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者右上氣管旁淋巴結組織蘇木精-伊紅染色像

圖3

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者右上氣管旁淋巴結組織蘇木精-伊紅染色像

大量的異型細胞團,符合轉移性肺腺癌 標尺:50 μm

圖4

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診雙眼眼部檢查像

圖4

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診雙眼眼部檢查像

4A示雙眼廣角彩色眼底像,上圖為右眼,下圖為左眼;左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼脈絡膜轉移灶完全消退。4B示雙眼光相干斷層掃描像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼脈絡膜病灶完全消退,僅遺留視網膜外層信號不連續

圖5

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診肺部CT檢查像

圖5

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診肺部CT檢查像

肺部病灶較治療前明顯縮小

討論 脈絡膜轉移癌(CM)是眼部最常見的惡性腫瘤,最常見的原發病為乳腺癌和肺癌。肺腺癌是肺癌脈絡膜轉移最常見的病理類型。肺癌脈絡膜轉移大多為單側和單灶,雙眼脈絡膜轉移較為少見[1-2]。

對于非眼部原發癌的患者,若無眼部癥狀,通常不會行眼部專科檢查,因此容易漏診、誤診。對于有眼部癥狀的CM患者,若只行眼眶MRI或PET-CT等檢查,也可能因病灶較小無法檢出而漏診。本例患者左眼病灶未波及黃斑,且病灶較小,所以無明顯癥狀,眼眶MRI和PET-CT也均未檢出病灶。相較于其他檢查手段,眼部專科檢查無創、簡單、快速,而且能更靈敏的檢出CM。CM通常預示著患者預后不佳,生存期較短,且有合并腦轉移傾向[1-4]。因此建議腫瘤專科醫生對腫瘤患者行眼部專科檢查,排除是否存在CM。

眼部放射治療是CM的傳統治療手段,但相較于乳腺癌,肺癌脈絡膜轉移的放射敏感性較低,且眼部放射治療可能導致相應的并發癥,如白內障、角膜炎、視網膜病變等。因此,如果全身給藥能夠有效控制CM,則可以先行全身藥物治療。既往報道,全身給藥對CM有一定的療效[5-9]。本例患者雙眼CM病灶未經任何眼部專科治療,僅口服奧希替尼,癥狀在4個月內完全消退,視力明顯改善。

肺腺癌是一類非小細胞肺癌(NSCLC),NSCLC最常見的致癌驅動因素是EGFR基因酪氨酸激酶結構域的激活突變[10]。奧希替尼是一種不可逆的第三代EGFR基因酪氨酸激酶抑制劑,在一、二代藥物靶點的基礎之上,有效抑制T790M基因錯義突變,耐藥性更低。而且奧希替尼更易通過血腦屏障及血眼屏障,對于合并CM或腦轉移的晚期NSCLC患者,可提高總生存期[11-15]。研究表明,奧希替尼能有效治療CM,改善患者的視力,且無明顯不良反應[16-19]。既往病例報道,NSCLC合并CM患者生存期較短,中位生存期僅12個月,奧希替尼的治療效果及長期療效還需深入研究[1, 3-4]。

目前,腫瘤患者除非出現眼部癥狀通常不會進行眼部篩查,而常規的MRI、CT等檢查手段極易漏診CM,因此眼底彩色照相,OCT,眼部B型超聲等眼科檢查對CM的早期篩查、診斷及療效評估有重要的臨床意義。CM的傳統放射治療局部并發癥較多,而本例肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者口服奧希替尼治療4個月,肺部原發病灶縮小,雙眼CM完全消退,BCVA恢復至1.0,提示第三代靶向藥物治療有望成為EGFR突變型肺腺癌脈絡膜轉移的一線治療方法。

患者女,50歲。因右眼突發視力下降2個月,于2023年8月10日到武漢大學中南醫院眼科就診。既往身體健康,否認其他全身系統性疾病史。眼科檢查:右眼、左眼視力分別為0.05、0.3,最佳矯正視力(BCVA)分別為0.15、1.0。右眼、左眼眼壓分別為11.5、13.0 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,右眼視網膜后極部一約6個視盤直徑(DD)大小的局限性隆起病灶,左眼視盤下方一約2 DD大小的局限性隆起病灶(圖1A,1B)。眼部B型超聲檢查,雙眼脈絡膜各一高回聲扁平隆起,右眼病灶較大(圖1C,1D)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,雙眼眼底病灶處脈絡膜實性隆起,神經上皮層下積液,右眼較重(圖1E,1F)。熒光素眼底血管造影檢查,早期雙眼瘤體呈無脈絡膜背景熒光的暗區(圖1G,1H),晚期雙眼熒光素滲漏呈斑駁樣強熒光(圖1I,1J)。眼眶核磁共振成像(MRI)檢查,右眼球后壁脈絡膜見梭形長T1WI稍長T2WI信號影,大小約7 mm×2 mm,增強明顯強化(圖1K)。正電子發射計算機斷層顯像(PET)-CT檢查,右肺上葉、縱膈淋巴結及右眼球后壁脈絡膜梭形結節代謝增高(圖2)。右上氣管旁淋巴結組織行蘇木精-伊紅染色,可見異型細胞團,符合轉移性肺腺癌(圖3)。診斷:右肺腺癌雙眼脈絡膜轉移。征求患者同意后行全外顯子基因檢測。結果顯示,表皮生長因子受體(EGFR)基因突變。給予口服奧希替尼80 mg/d治療。2023年12月18日,患者于我院復診,右眼、左眼視力分別為0.5、0.3,BCVA均為1.0。眼底檢查,雙眼脈絡膜轉移灶完全消退,右眼病灶處殘留少許視網膜下黃白色沉積物(圖4A,4B)。OCT檢查,雙眼病灶完全消退,僅遺留視網膜外層信號不連續(圖4C,4D)。肺部CT檢查,肺部病灶較治療前明顯縮小(圖5)。

圖1

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診雙眼眼部檢查像

圖1

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診雙眼眼部檢查像

1A示雙眼廣角彩色眼底像,上圖為右眼,下圖為左眼。右眼視網膜后極部一約6個視盤直徑大小的局限性隆起病灶,左眼視盤下方一約2個視盤直徑大小的局限性隆起病灶。1B示雙眼眼部B型超聲像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼脈絡膜高回聲扁平隆起。1C示雙眼熒光素眼底血管造影早期像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼瘤體呈無脈絡膜背景熒光的暗區。1D示雙眼熒光素眼底血管造影晚期像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼瘤體熒光滲漏呈斑駁樣強熒光。1E示雙眼光相干斷層掃描像,上圖為右眼,下圖為左眼;左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼眼底病灶處脈絡膜實性隆起,伴神經上皮層下積液,右眼較重。1F示右眼眼眶核磁共振像,右眼球后壁脈絡膜見梭形稍長信號影,大小約7 mm×2 mm

圖2

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診正電子發射計算機斷層顯像-CT檢查像

圖2

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者初診正電子發射計算機斷層顯像-CT檢查像

2A、2B、2C分別示右肺上葉、縱膈淋巴結及右眼球后壁脈絡膜梭形結節代謝增高

圖3

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者右上氣管旁淋巴結組織蘇木精-伊紅染色像

圖3

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者右上氣管旁淋巴結組織蘇木精-伊紅染色像

大量的異型細胞團,符合轉移性肺腺癌 標尺:50 μm

圖4

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診雙眼眼部檢查像

圖4

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診雙眼眼部檢查像

4A示雙眼廣角彩色眼底像,上圖為右眼,下圖為左眼;左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。雙眼脈絡膜轉移灶完全消退。4B示雙眼光相干斷層掃描像,上圖為右眼,下圖為左眼。雙眼脈絡膜病灶完全消退,僅遺留視網膜外層信號不連續

圖5

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診肺部CT檢查像

圖5

奧希替尼治療肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者復診肺部CT檢查像

肺部病灶較治療前明顯縮小

討論 脈絡膜轉移癌(CM)是眼部最常見的惡性腫瘤,最常見的原發病為乳腺癌和肺癌。肺腺癌是肺癌脈絡膜轉移最常見的病理類型。肺癌脈絡膜轉移大多為單側和單灶,雙眼脈絡膜轉移較為少見[1-2]。

對于非眼部原發癌的患者,若無眼部癥狀,通常不會行眼部專科檢查,因此容易漏診、誤診。對于有眼部癥狀的CM患者,若只行眼眶MRI或PET-CT等檢查,也可能因病灶較小無法檢出而漏診。本例患者左眼病灶未波及黃斑,且病灶較小,所以無明顯癥狀,眼眶MRI和PET-CT也均未檢出病灶。相較于其他檢查手段,眼部專科檢查無創、簡單、快速,而且能更靈敏的檢出CM。CM通常預示著患者預后不佳,生存期較短,且有合并腦轉移傾向[1-4]。因此建議腫瘤專科醫生對腫瘤患者行眼部專科檢查,排除是否存在CM。

眼部放射治療是CM的傳統治療手段,但相較于乳腺癌,肺癌脈絡膜轉移的放射敏感性較低,且眼部放射治療可能導致相應的并發癥,如白內障、角膜炎、視網膜病變等。因此,如果全身給藥能夠有效控制CM,則可以先行全身藥物治療。既往報道,全身給藥對CM有一定的療效[5-9]。本例患者雙眼CM病灶未經任何眼部專科治療,僅口服奧希替尼,癥狀在4個月內完全消退,視力明顯改善。

肺腺癌是一類非小細胞肺癌(NSCLC),NSCLC最常見的致癌驅動因素是EGFR基因酪氨酸激酶結構域的激活突變[10]。奧希替尼是一種不可逆的第三代EGFR基因酪氨酸激酶抑制劑,在一、二代藥物靶點的基礎之上,有效抑制T790M基因錯義突變,耐藥性更低。而且奧希替尼更易通過血腦屏障及血眼屏障,對于合并CM或腦轉移的晚期NSCLC患者,可提高總生存期[11-15]。研究表明,奧希替尼能有效治療CM,改善患者的視力,且無明顯不良反應[16-19]。既往病例報道,NSCLC合并CM患者生存期較短,中位生存期僅12個月,奧希替尼的治療效果及長期療效還需深入研究[1, 3-4]。

目前,腫瘤患者除非出現眼部癥狀通常不會進行眼部篩查,而常規的MRI、CT等檢查手段極易漏診CM,因此眼底彩色照相,OCT,眼部B型超聲等眼科檢查對CM的早期篩查、診斷及療效評估有重要的臨床意義。CM的傳統放射治療局部并發癥較多,而本例肺腺癌雙眼脈絡膜轉移患者口服奧希替尼治療4個月,肺部原發病灶縮小,雙眼CM完全消退,BCVA恢復至1.0,提示第三代靶向藥物治療有望成為EGFR突變型肺腺癌脈絡膜轉移的一線治療方法。