引用本文: 劉燕, 逯青麗, 藺雪梅, 吳松笛. 透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血1例. 中華眼底病雜志, 2024, 40(11): 878-880. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240401-00129 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

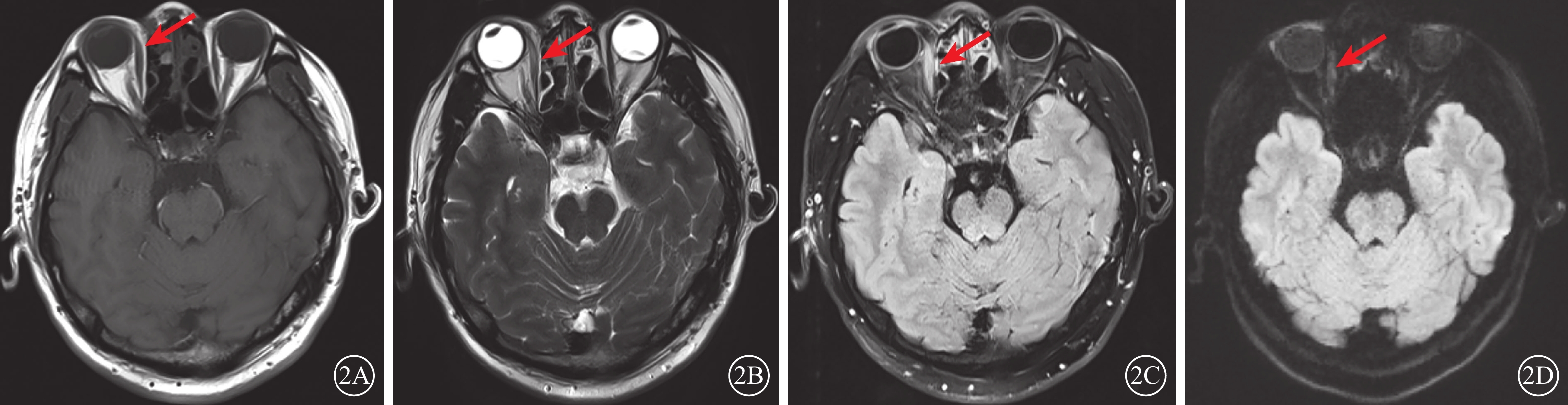

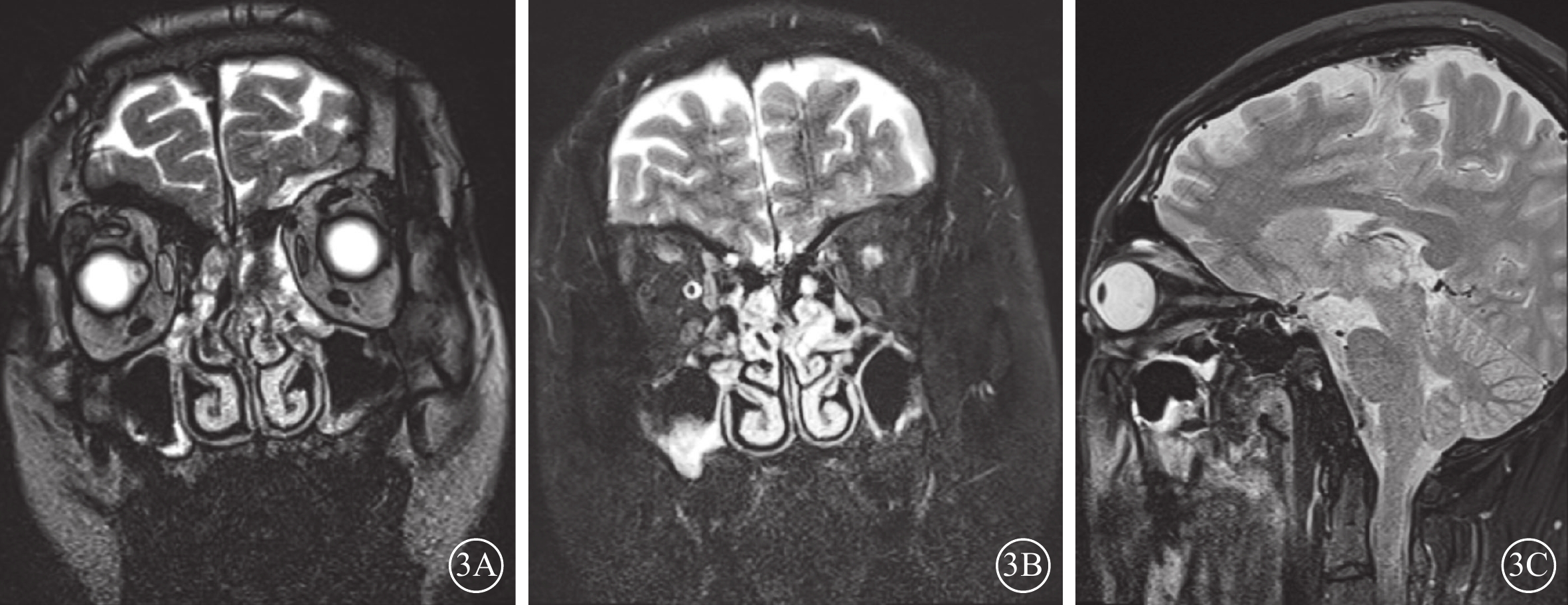

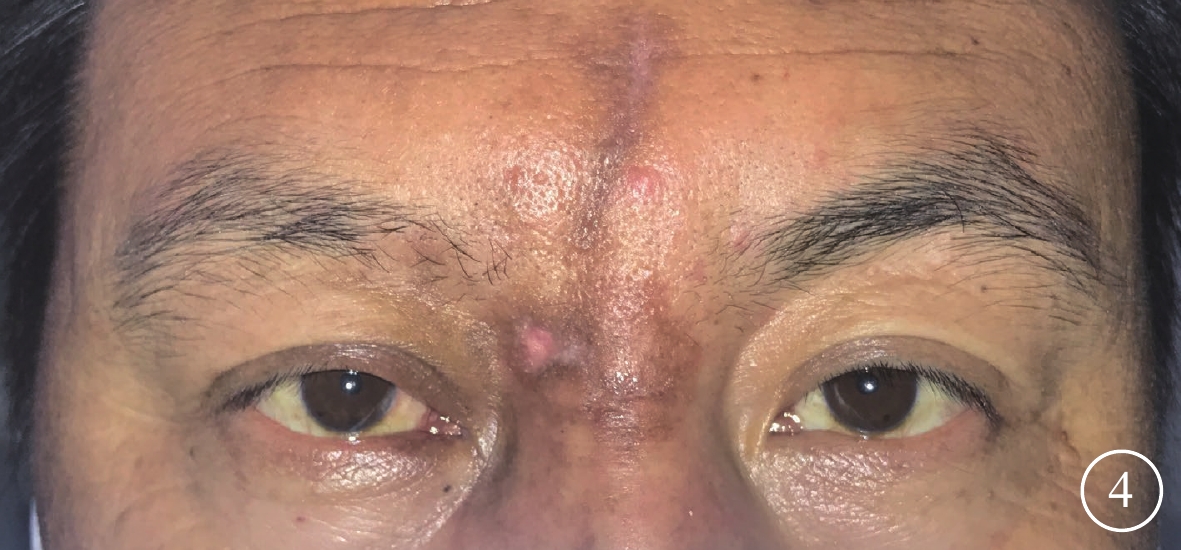

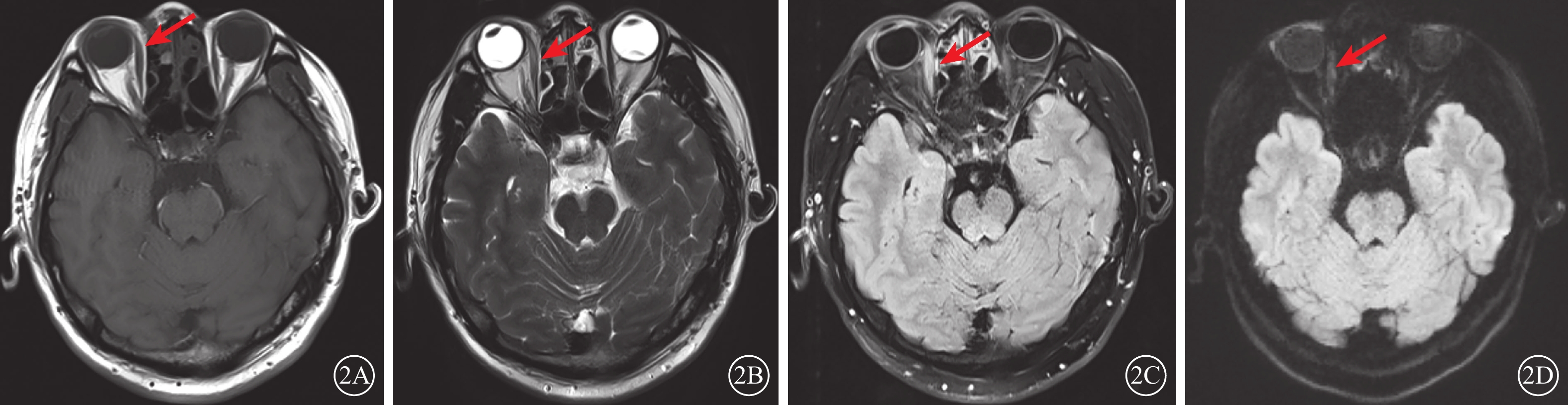

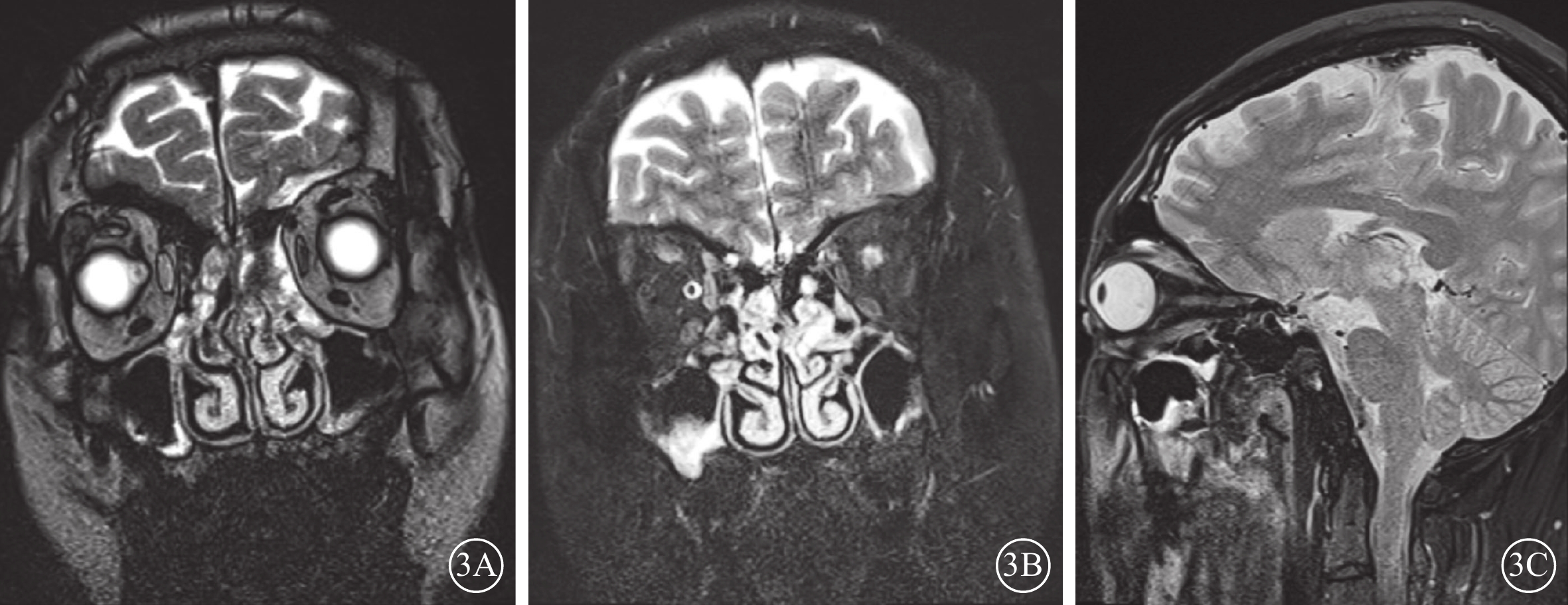

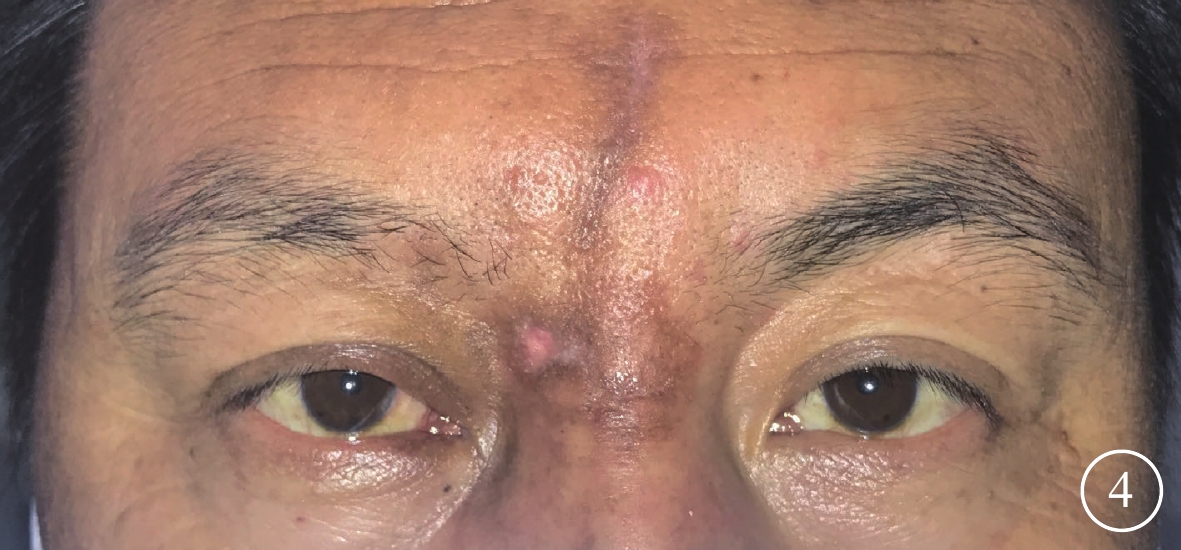

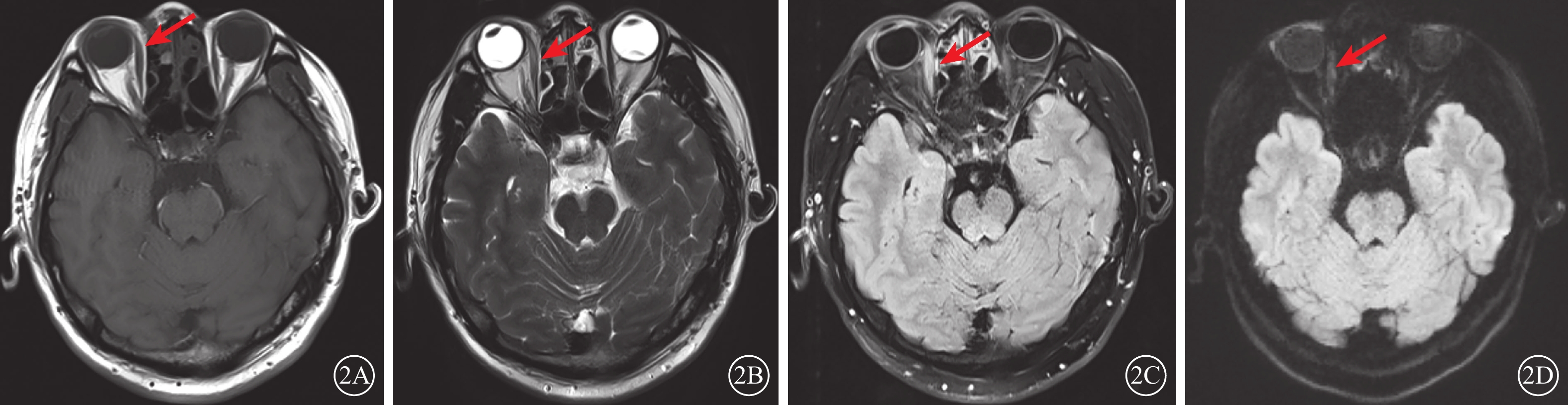

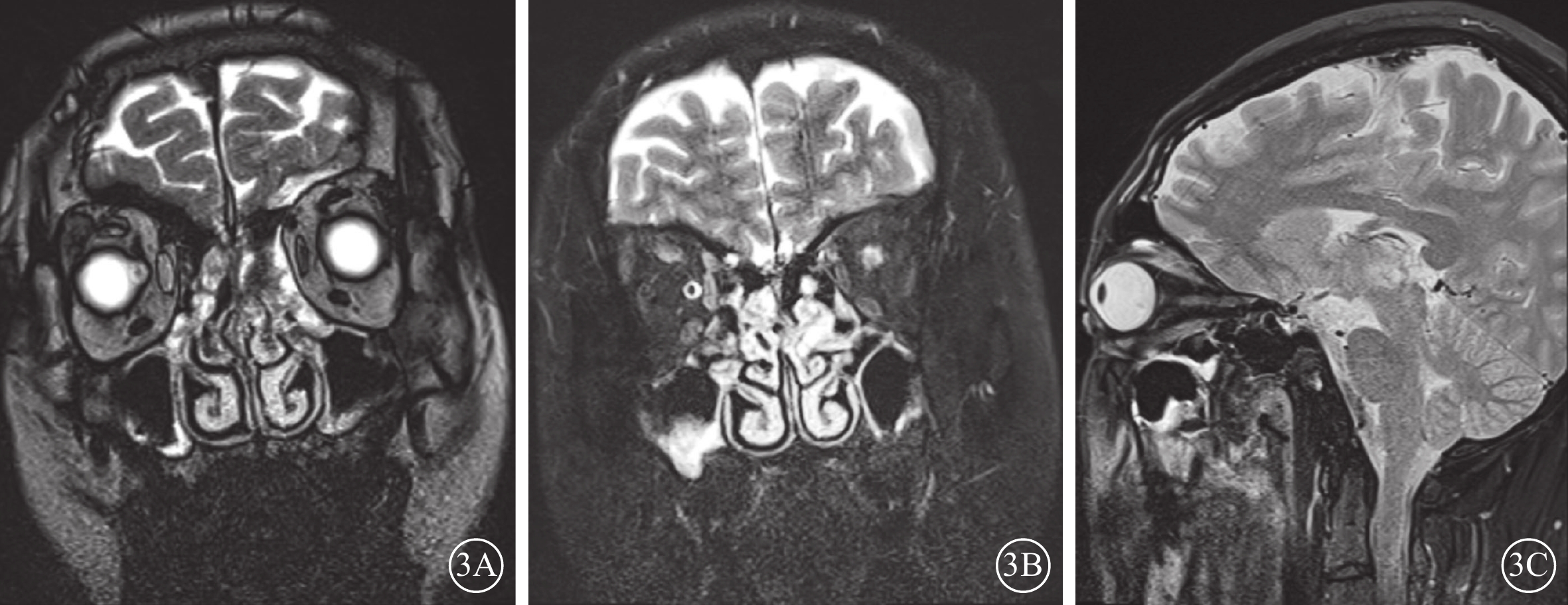

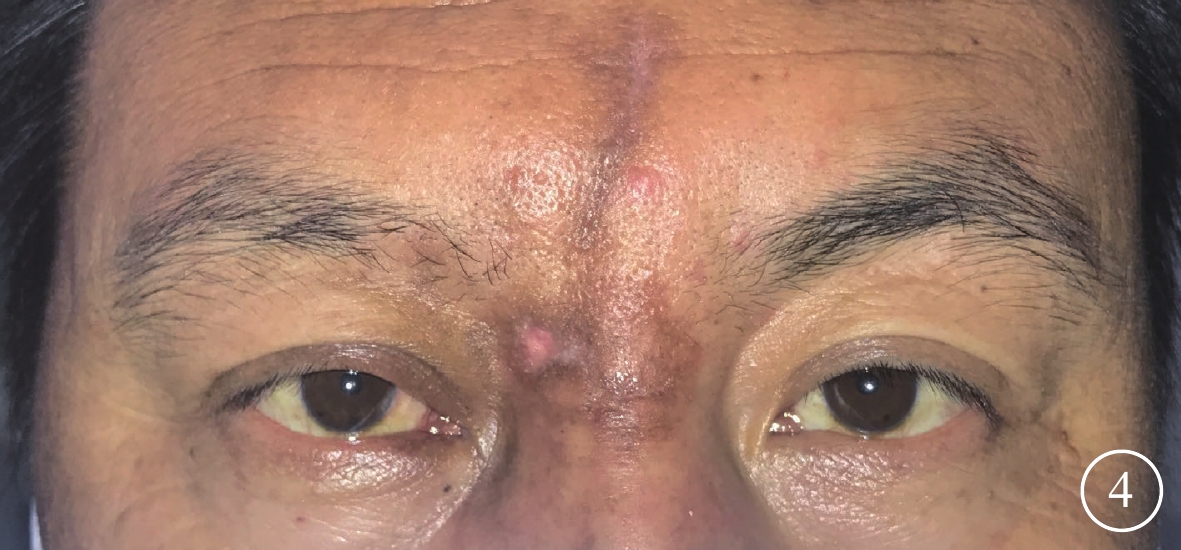

患者男,36歲。因右側眶額部疼痛復視1 d,于2020年2月26日到西北大學附屬第一醫院神經眼科就診。1 d前在當地美容院鼻背部局部注射透明質酸,突感右側眶額部劇烈疼痛及復視,左視時明顯,伴右眼眼瞼下垂;經局部注射透明質酸酶治療,癥狀無改善。吸煙史10年,平均20支/d。無遺傳性家族疾病史。眼科檢查:右眼、左眼最佳矯正視力均為1.0。右眼、左眼眼壓均為20 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。前額、眉間多處注射位點,約8 cm×6 cm區域皮膚腫脹及局灶蒼白,伴局部出血和結痂,右眼球結膜充血,右鼻側下半結膜出血,右眼眼瞼下垂,遮蓋瞳孔下緣,右眼內轉上轉及下轉運動受限(圖1)。顱腦核磁共振成像(MRI)檢查,T1加權成像(T1WI)及T2加權成像(T2WI)序列軸位,右眼內直肌增粗,呈長T1、長T2信號(圖2A,2B);T2-Flair序列,右眼內直肌增粗,呈高信號(圖2C);彌散加權成像(DWI)序列,右眼內直肌彌散受限(圖2D)。眼眶MRI檢查,T2WI序列冠狀位,右眼上瞼提肌復合體、內直肌增粗,呈長T2信號(圖3A);T2抑脂序列,右眼上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌不同程度高信號(圖3B);T2-Flair矢狀位,右眼上瞼提肌復合體呈高信號(圖3C)。左眼眼前節和雙眼眼底檢查未見明顯異常。血常規檢查:白細胞15.31×109個/L,中性粒細胞數12.94×109個/L,中性粒細胞比率84.5%。凝血系列檢查:纖維蛋白原4.49 g/L,D-二聚體13.63 μg/ml。診斷:右側眼外肌缺血、透明質酸注射后并發癥。給予患者靜脈注射糖皮質激素120 mg/d,連續3 d治療;靜脈注射罌粟堿120 mg/d,皮下注射低分子肝素0.4 ml/d、巴曲酶注射液5 BU、銀杏葉提取物注射液70 ml/d。1個月后患者于我院復查,無復視及眼痛,右側眼瞼下垂恢復,第一眼位右眼呈正位,眼球各方向運動正常;前額及眉間局部皮膚色素沉著(圖4)。

圖1

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時面部及九眼位圖 前額、眉間多處注射位點,伴出血、結痂,部分皮膚蒼白。右眼球結膜充血,鼻側下半結膜出血。右側眼瞼下垂,遮蓋瞳孔下緣;第一眼位,右眼呈外展位,右眼內轉、上轉及下轉受限

圖1

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時面部及九眼位圖 前額、眉間多處注射位點,伴出血、結痂,部分皮膚蒼白。右眼球結膜充血,鼻側下半結膜出血。右側眼瞼下垂,遮蓋瞳孔下緣;第一眼位,右眼呈外展位,右眼內轉、上轉及下轉受限

圖2

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時顱腦核磁共振成像 2A示T1加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T1信號(紅箭);2B示T2加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T2信號(紅箭);2C示T2-Flair序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈高信號(紅箭);2D示彌散加權成像序列軸位圖,右眼內直肌彌散受限(紅箭)

圖2

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時顱腦核磁共振成像 2A示T1加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T1信號(紅箭);2B示T2加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T2信號(紅箭);2C示T2-Flair序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈高信號(紅箭);2D示彌散加權成像序列軸位圖,右眼內直肌彌散受限(紅箭)

圖3

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時眼眶核磁共振成像 3A示T2加權序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌增粗,呈長T2信號;3B示T2抑脂序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌高信號。3C示T2-Flair序列,右眼上瞼提肌復合體呈高信號

圖3

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時眼眶核磁共振成像 3A示T2加權序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌增粗,呈長T2信號;3B示T2抑脂序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌高信號。3C示T2-Flair序列,右眼上瞼提肌復合體呈高信號

圖4

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者治療1個月后復查外觀像 右側眼瞼下垂明顯好轉,第一眼位右眼呈正位。額、眉間注射部位皮膚色素沉著

圖4

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者治療1個月后復查外觀像 右側眼瞼下垂明顯好轉,第一眼位右眼呈正位。額、眉間注射部位皮膚色素沉著

討論 眼外肌為神經眼科傳出系統的效應器,分別由不同的眼動神經支配[1]。臨床中因眼外肌受累導致患者出現復視的疾病主要包括甲狀腺相關眼病及眼眶炎性假瘤等[2]。因眼外肌血供豐富及肌肉組織對缺血相對耐受,故臨床中因眼外肌缺血導致復視的報道罕見,國內未見報道。

本例患者鼻背部局部注射透明質酸突發疼痛伴復視,右眼眼瞼下垂,右眼內轉、上轉及下轉受限,與臨床常見的動眼神經麻痹所導致的眼球運動障礙表現一致。MRI檢查,該患者右眼上瞼提肌復合體、內直肌呈長T1、長T2信號;上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌T2壓脂序列呈不同程度高信號;DWI序列,右眼內直肌彌散受限。正常眼外肌的MRI檢查,T1WI等信號或低信號,T2WI低信號,T2壓脂序列低信號;當肌肉缺血組織水腫時MRI檢查,T1WI低信號,T2WI高信號,T2壓脂序列高信號,特別是DWI呈高信號[3]。結合其注射透明質酸病史,考慮填充劑栓塞眼動脈肌動脈支導致眼外肌缺血,臨床表現為模擬動眼神經麻痹的表現。

透明質酸是1934年首次分離出的一種由N-乙酰-D葡糖胺和D-葡糖酸酯組成的天然線性多糖,因較好的粘彈性、吸水性、抗酶解能力、支撐力、抗變形能力和組織融合性,現已成為應用最廣泛的皮膚美容填充劑[4]。隨著近年醫美需求的快速增長,其臨床應用相關的不良事件也明顯增加。常見不良反應包括:注射反應、丁達爾現象、面頰部水腫、結節和隆起、填充物遷移、感染、過敏反應、炎性肉芽腫和血管并發癥等[5-6]。血管并發癥是其嚴重不良事件,最常發生的注射部位是眉間和鼻區[7];主要由填充劑導致血管內栓塞、注射針直接損傷血管或注射部位鄰近組織對血管結構二次壓迫所致,又以血管內栓塞最為嚴重[8]。血管內栓塞可分為順行性和逆行性:順行性血管栓塞中,注射壓力不超過全身動脈壓力,物質流向注射血管下游分支導致血流減少,主要表現為皮膚表面改變。相反,如果注射壓力超過動脈壓力,注射物質則逆行進入動脈血液中,穿過眼動脈分叉處,隨后導致與初始注射部位相比更為上游的位置進行順行性栓塞,栓塞范圍廣、癥狀多樣[9]。眼動脈阻塞分為眼動脈閉塞、視網膜中央動脈阻塞、視網膜分支動脈阻塞、后部缺血性視神經病變、前部缺血性視神經病變和后睫狀動脈閉塞。根據阻塞動脈和視網膜缺血的位置和嚴重程度,出現突發眼球和眼周區域劇烈疼痛,伴有部分或完全性視力喪失、上瞼下垂、復視等[10]。

眼動脈主要分為眼支(視網膜中央動脈和睫狀動脈)、眶支(肌動脈和淚腺動脈)和眶外支(滑車上動脈和鼻背動脈)。滑車上動脈支供應前額皮膚的血流,鼻背動脈支供應眉間皮膚的血流;外側肌動脈支主要供應上瞼提肌、上直肌及上斜肌的血流,眶上動脈支也參與上瞼提肌的血流供應;內側肌動脈支供應內直肌和下直肌的血流,篩前動脈支也參與內直肌供血[11]。本例患者表現為臨床常見的動眼神經麻痹所致眼球運動障礙的癥狀體征,MRI檢查可見右眼上瞼提肌復合體及內直肌不同程度受累。由于每條眼外肌的供血動脈不一,眼外肌受累可能因為肌動脈支受填充劑注射后逆行性動脈栓塞;注射部位皮膚壞死考慮滑車上動脈與鼻背動脈受填充劑注射后順行性動脈栓塞[9]。本例患者需與透明質酸填充劑注射后急性動眼神經缺血相鑒別,后者MRI檢查眼外肌不累及[12]。

透明質酸填充劑注射后出現血管栓塞并發癥,應立即停止注射,對注射部位進行局部熱敷和按摩,擴張血管或將填充劑遠移[8, 10]。Cohen等[13]建議在所有皮膚變色壞死病例中至少使用200 IU的透明質酸酶以溶解透明質酸,透明質酸酶可以用利多卡因稀釋,以覆蓋更大的區域,促進血管擴張,如注射后1 h內仍無改善,則重復注射3~4次,同時口服阿司匹林,650 mg/d,以防止進一步的血栓形成。Zhang等[14]通過對24例因面部注射透明質酸引起的視力下降及其他并發癥的患者進行動脈溶栓,結果發現透明質酸酶聯合尿激酶治療比單獨透明質酸酶治療更有效。對于局部組織缺血皮膚壞死,除局部外用人類上皮生長因子軟膏、透明質酸凝膠,也可采用高壓氧治療[7-8]。

本例患者注射透明質酸填充劑后出現模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血,通過及時治療,臨床癥狀恢復良好。面部血管側枝豐富且血管變異較多,注射透明質酸填充劑不良反應癥狀多樣,即使是操作熟練的醫師也難以完全避免,故注射者需全面掌握面部血管解剖知識,掌握識別和快速處理血管栓塞并發癥的方法,避免出現嚴重不良結局。

患者男,36歲。因右側眶額部疼痛復視1 d,于2020年2月26日到西北大學附屬第一醫院神經眼科就診。1 d前在當地美容院鼻背部局部注射透明質酸,突感右側眶額部劇烈疼痛及復視,左視時明顯,伴右眼眼瞼下垂;經局部注射透明質酸酶治療,癥狀無改善。吸煙史10年,平均20支/d。無遺傳性家族疾病史。眼科檢查:右眼、左眼最佳矯正視力均為1.0。右眼、左眼眼壓均為20 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。前額、眉間多處注射位點,約8 cm×6 cm區域皮膚腫脹及局灶蒼白,伴局部出血和結痂,右眼球結膜充血,右鼻側下半結膜出血,右眼眼瞼下垂,遮蓋瞳孔下緣,右眼內轉上轉及下轉運動受限(圖1)。顱腦核磁共振成像(MRI)檢查,T1加權成像(T1WI)及T2加權成像(T2WI)序列軸位,右眼內直肌增粗,呈長T1、長T2信號(圖2A,2B);T2-Flair序列,右眼內直肌增粗,呈高信號(圖2C);彌散加權成像(DWI)序列,右眼內直肌彌散受限(圖2D)。眼眶MRI檢查,T2WI序列冠狀位,右眼上瞼提肌復合體、內直肌增粗,呈長T2信號(圖3A);T2抑脂序列,右眼上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌不同程度高信號(圖3B);T2-Flair矢狀位,右眼上瞼提肌復合體呈高信號(圖3C)。左眼眼前節和雙眼眼底檢查未見明顯異常。血常規檢查:白細胞15.31×109個/L,中性粒細胞數12.94×109個/L,中性粒細胞比率84.5%。凝血系列檢查:纖維蛋白原4.49 g/L,D-二聚體13.63 μg/ml。診斷:右側眼外肌缺血、透明質酸注射后并發癥。給予患者靜脈注射糖皮質激素120 mg/d,連續3 d治療;靜脈注射罌粟堿120 mg/d,皮下注射低分子肝素0.4 ml/d、巴曲酶注射液5 BU、銀杏葉提取物注射液70 ml/d。1個月后患者于我院復查,無復視及眼痛,右側眼瞼下垂恢復,第一眼位右眼呈正位,眼球各方向運動正常;前額及眉間局部皮膚色素沉著(圖4)。

圖1

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時面部及九眼位圖 前額、眉間多處注射位點,伴出血、結痂,部分皮膚蒼白。右眼球結膜充血,鼻側下半結膜出血。右側眼瞼下垂,遮蓋瞳孔下緣;第一眼位,右眼呈外展位,右眼內轉、上轉及下轉受限

圖1

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時面部及九眼位圖 前額、眉間多處注射位點,伴出血、結痂,部分皮膚蒼白。右眼球結膜充血,鼻側下半結膜出血。右側眼瞼下垂,遮蓋瞳孔下緣;第一眼位,右眼呈外展位,右眼內轉、上轉及下轉受限

圖2

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時顱腦核磁共振成像 2A示T1加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T1信號(紅箭);2B示T2加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T2信號(紅箭);2C示T2-Flair序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈高信號(紅箭);2D示彌散加權成像序列軸位圖,右眼內直肌彌散受限(紅箭)

圖2

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時顱腦核磁共振成像 2A示T1加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T1信號(紅箭);2B示T2加權成像序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈長T2信號(紅箭);2C示T2-Flair序列軸位圖,右眼內直肌增粗,呈高信號(紅箭);2D示彌散加權成像序列軸位圖,右眼內直肌彌散受限(紅箭)

圖3

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時眼眶核磁共振成像 3A示T2加權序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌增粗,呈長T2信號;3B示T2抑脂序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌高信號。3C示T2-Flair序列,右眼上瞼提肌復合體呈高信號

圖3

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者初診時眼眶核磁共振成像 3A示T2加權序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌增粗,呈長T2信號;3B示T2抑脂序列冠狀位圖,右眼上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌高信號。3C示T2-Flair序列,右眼上瞼提肌復合體呈高信號

圖4

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者治療1個月后復查外觀像 右側眼瞼下垂明顯好轉,第一眼位右眼呈正位。額、眉間注射部位皮膚色素沉著

圖4

透明質酸注射致模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血患者治療1個月后復查外觀像 右側眼瞼下垂明顯好轉,第一眼位右眼呈正位。額、眉間注射部位皮膚色素沉著

討論 眼外肌為神經眼科傳出系統的效應器,分別由不同的眼動神經支配[1]。臨床中因眼外肌受累導致患者出現復視的疾病主要包括甲狀腺相關眼病及眼眶炎性假瘤等[2]。因眼外肌血供豐富及肌肉組織對缺血相對耐受,故臨床中因眼外肌缺血導致復視的報道罕見,國內未見報道。

本例患者鼻背部局部注射透明質酸突發疼痛伴復視,右眼眼瞼下垂,右眼內轉、上轉及下轉受限,與臨床常見的動眼神經麻痹所導致的眼球運動障礙表現一致。MRI檢查,該患者右眼上瞼提肌復合體、內直肌呈長T1、長T2信號;上瞼提肌復合體、內直肌、上斜肌及下直肌T2壓脂序列呈不同程度高信號;DWI序列,右眼內直肌彌散受限。正常眼外肌的MRI檢查,T1WI等信號或低信號,T2WI低信號,T2壓脂序列低信號;當肌肉缺血組織水腫時MRI檢查,T1WI低信號,T2WI高信號,T2壓脂序列高信號,特別是DWI呈高信號[3]。結合其注射透明質酸病史,考慮填充劑栓塞眼動脈肌動脈支導致眼外肌缺血,臨床表現為模擬動眼神經麻痹的表現。

透明質酸是1934年首次分離出的一種由N-乙酰-D葡糖胺和D-葡糖酸酯組成的天然線性多糖,因較好的粘彈性、吸水性、抗酶解能力、支撐力、抗變形能力和組織融合性,現已成為應用最廣泛的皮膚美容填充劑[4]。隨著近年醫美需求的快速增長,其臨床應用相關的不良事件也明顯增加。常見不良反應包括:注射反應、丁達爾現象、面頰部水腫、結節和隆起、填充物遷移、感染、過敏反應、炎性肉芽腫和血管并發癥等[5-6]。血管并發癥是其嚴重不良事件,最常發生的注射部位是眉間和鼻區[7];主要由填充劑導致血管內栓塞、注射針直接損傷血管或注射部位鄰近組織對血管結構二次壓迫所致,又以血管內栓塞最為嚴重[8]。血管內栓塞可分為順行性和逆行性:順行性血管栓塞中,注射壓力不超過全身動脈壓力,物質流向注射血管下游分支導致血流減少,主要表現為皮膚表面改變。相反,如果注射壓力超過動脈壓力,注射物質則逆行進入動脈血液中,穿過眼動脈分叉處,隨后導致與初始注射部位相比更為上游的位置進行順行性栓塞,栓塞范圍廣、癥狀多樣[9]。眼動脈阻塞分為眼動脈閉塞、視網膜中央動脈阻塞、視網膜分支動脈阻塞、后部缺血性視神經病變、前部缺血性視神經病變和后睫狀動脈閉塞。根據阻塞動脈和視網膜缺血的位置和嚴重程度,出現突發眼球和眼周區域劇烈疼痛,伴有部分或完全性視力喪失、上瞼下垂、復視等[10]。

眼動脈主要分為眼支(視網膜中央動脈和睫狀動脈)、眶支(肌動脈和淚腺動脈)和眶外支(滑車上動脈和鼻背動脈)。滑車上動脈支供應前額皮膚的血流,鼻背動脈支供應眉間皮膚的血流;外側肌動脈支主要供應上瞼提肌、上直肌及上斜肌的血流,眶上動脈支也參與上瞼提肌的血流供應;內側肌動脈支供應內直肌和下直肌的血流,篩前動脈支也參與內直肌供血[11]。本例患者表現為臨床常見的動眼神經麻痹所致眼球運動障礙的癥狀體征,MRI檢查可見右眼上瞼提肌復合體及內直肌不同程度受累。由于每條眼外肌的供血動脈不一,眼外肌受累可能因為肌動脈支受填充劑注射后逆行性動脈栓塞;注射部位皮膚壞死考慮滑車上動脈與鼻背動脈受填充劑注射后順行性動脈栓塞[9]。本例患者需與透明質酸填充劑注射后急性動眼神經缺血相鑒別,后者MRI檢查眼外肌不累及[12]。

透明質酸填充劑注射后出現血管栓塞并發癥,應立即停止注射,對注射部位進行局部熱敷和按摩,擴張血管或將填充劑遠移[8, 10]。Cohen等[13]建議在所有皮膚變色壞死病例中至少使用200 IU的透明質酸酶以溶解透明質酸,透明質酸酶可以用利多卡因稀釋,以覆蓋更大的區域,促進血管擴張,如注射后1 h內仍無改善,則重復注射3~4次,同時口服阿司匹林,650 mg/d,以防止進一步的血栓形成。Zhang等[14]通過對24例因面部注射透明質酸引起的視力下降及其他并發癥的患者進行動脈溶栓,結果發現透明質酸酶聯合尿激酶治療比單獨透明質酸酶治療更有效。對于局部組織缺血皮膚壞死,除局部外用人類上皮生長因子軟膏、透明質酸凝膠,也可采用高壓氧治療[7-8]。

本例患者注射透明質酸填充劑后出現模擬動眼神經麻痹的急性眼外肌缺血,通過及時治療,臨床癥狀恢復良好。面部血管側枝豐富且血管變異較多,注射透明質酸填充劑不良反應癥狀多樣,即使是操作熟練的醫師也難以完全避免,故注射者需全面掌握面部血管解剖知識,掌握識別和快速處理血管栓塞并發癥的方法,避免出現嚴重不良結局。