引用本文: 張稚平, 王紅艷, 謝肖, 孟潔, 王金艷, 何煦, 趙思平, 劉婷婷. 多模式影像檢查對年齡相關性黃斑變性視網膜下玻璃膜疣樣沉積的診斷價值及特征分析. 中華眼底病雜志, 2024, 40(9): 693-698. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20240407-00138 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

年齡相關性黃斑變性(AMD)是一種光感受器和視網膜色素上皮(RPE)的進行性神經變性性疾病,其特征是RPE下或視網膜下異常的細胞外沉積,包括玻璃膜疣、基底線狀與板狀沉積以及視網膜下玻璃膜疣樣沉積(SDD),最終可導致新生血管或地圖樣萎縮(GA)[1]。SDD依據組織病理學特征及位置又稱為網狀假性玻璃膜疣(RPD),被認為是AMD視力喪失的關鍵表型[1-3]。光相干斷層掃描(SD-OCT)表現為視網膜下間隙大小不同的黃色顆粒狀、帶狀(或網狀)或融合的細胞外沉積[4]。既往診斷主要依賴于彩色眼底照相(CFP),患病率可能被低估[5]。近年,眼底影像檢查技術的進步使得SDD成像更為清晰,頻域OCT(SD-OCT)、紅外光反射(IR)成像、多波長炫彩成像(MC)檢測SDD都具有良好的靈敏度和特異性[6]。有研究表明,SDD是AMD進展的重要危險因素[7]。但目前國內關于SDD多模式影像特征的報道較少,有關SDD結構與分布特征及其與AMD的病程進展之間的關系尚不清楚。為此,本研究回顧分析了一組AMD-SDD患者的多模式影像特征,觀察分析SDD的結構與分布特征,初步探討了SDD發生與AMD病程進展的關系。現將結果報道如下。

1 對象和方法

前瞻性臨床研究。本研究經山東第一醫科大學附屬眼科研究所倫理委員會審核(批準號:SDSYKYY202208-1);遵循《赫爾辛基宣言》原則,所有患者均獲知情并簽署書面知情同意書。

2019年12月至2023年12月于山東省眼科醫院檢查確診的AMD-SDD患者65例104只眼納入本研究。納入標準:符合AMD臨床診斷標準[8];SD-OCT檢查可見RPE層上方≥1個SDD,且其直徑≥25 μm,可伴有或不伴有橢圓體帶(EZ)病理變化;2張及以上的B掃描圖像上可見≥5個明確的SDD,或2張及以上橫斷面圖像上可見SDD[9]。排除標準:標準圖像質量差;高度近視(近視屈光度>6.0 D);存在其他視網膜或脈絡膜疾病;存在明顯角膜混濁、嚴重白內障或其他影響眼底成像的患者。根據年齡相關性眼病研究分級將AMD分為早、中、晚期[10]。早期:多個小玻璃膜疣或輕度RPE異常;中期:RPE發生色素減退和色素沉著,或出現未累及黃斑中心凹的GA;晚期:累及黃斑中心凹的GA或出現異常的黃斑區新生血管。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、CFP、MC、超廣角眼底成像(UWF)、SD-OCT檢查。BCVA檢查采用早期糖尿病視網膜病變治療研究視力表進行,統計時轉換為最小分辨角對數(logMAR)視力。采用日本Topcon公司TRC-50DX免散瞳眼底照相機行CFP檢查。采用德國Heidelberg公司Spectralis HRA+ OCT一體機行MC、SD-OCT檢查。囑患者下頜放在頜托上,注視目鏡內藍色十字光標。MC:多波長炫彩成像模式下,掃描獲得基于486 nm的藍光反射(BR)、518 nm的綠光反射(GR)、815 nm的IR成像及標準MC圖像。SD-OCT:設備光源840 nm,掃描方式為多線掃描,掃描速度88 000次/s,掃描范圍為病變中心周圍20.0 mm×15.0 mm,分辨率1 536×1 536像素。采用英國Optos公司Daytona P200T激光掃描檢眼鏡行UWF檢查。以532 nm綠激光和633 nm紅激光同時掃描,采集眼底圖像。采用AMD國際分類標準網格[10],以視盤和黃斑中心凹之間距離(4 500 μm)定義同心圓半徑,通過象限評估SDD分布。所有檢查由同一名操作者在同一間檢查室內操作完成。所有患眼CFP、UWF、MC圖像資料由兩名眼底病醫師閱片,判斷各圖像是否檢出SDD,其后再與SD-OCT圖像進行對比;若兩名醫師存在分歧,則由第三名更資深的眼底病醫師進行判斷。依據SDD在SD-OCT上是否突破EZ,分為點狀SDD和帶狀SDD[4, 11]。

采用SPSS26.0軟件進行統計分析。呈正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)表示,不同類型SDD患眼間logMAR BCVA比較采用獨立樣本t檢驗。采用受試者工作特征曲線下面積(AUC)評估CFP、MC、UWF檢測SDD的靈敏度和特異性。檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

65例104只眼中,男性29例52只眼(44.6%,29/65),女性36例52只眼(55.4%,36/65)。單眼、雙眼患病分別為26(40.0%,26/65)、39(60.0%,39/65)例。年齡(71.74±10.97)(45~88)歲。患眼logMAR BCVA 0.50±0.49。104只眼中,AMD早、中、晚期分別為31(29.8%,31/104)、24(23.1%,24/104)、49(47.1%,49/104)只眼。49只晚期AMD患眼中,繼發脈絡膜新生血管(CNV)31只眼(63.3%,31/49),發生GA 4只眼(8.2%,4/49)。

104只眼中,SDD位于黃斑區、黃斑區外分別為61(58.7%,61/104)、43(41.3%,43/104)只眼;顳上、鼻上、顳下、鼻下象限分別為59(56.7%,59/104)、26(25.0%,26/104)、12(11.5%,12/104)、7(6.7%,7/104)只眼。

104只眼中,單純點狀SDD 28只眼(26.9%,28/104),包括早、中、晚期AMD 5(17.9%,5/28)、2(7.1%,2/28)、21(75.0%,21/28)只眼;單純帶狀SDD 14只眼(13.5%,14/104),包括早、中、晚期AMD 7(50.0%,7/14)、4(28.6%,4/14)、3(21.4%,3/14)只眼;帶狀與點狀融合SDD 62只眼(59.6%,62/104),包括早、中、晚期AMD 19(30.6%,19/62)、18(29.1%,18/62)、25(40.3%,25/62)只眼。

單純帶狀、點狀SDD患眼logMAR BCVA分別為0.29±0.24、0.59±0.58;不同類型SDD患眼logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(t=-1.86,P<0.05)。

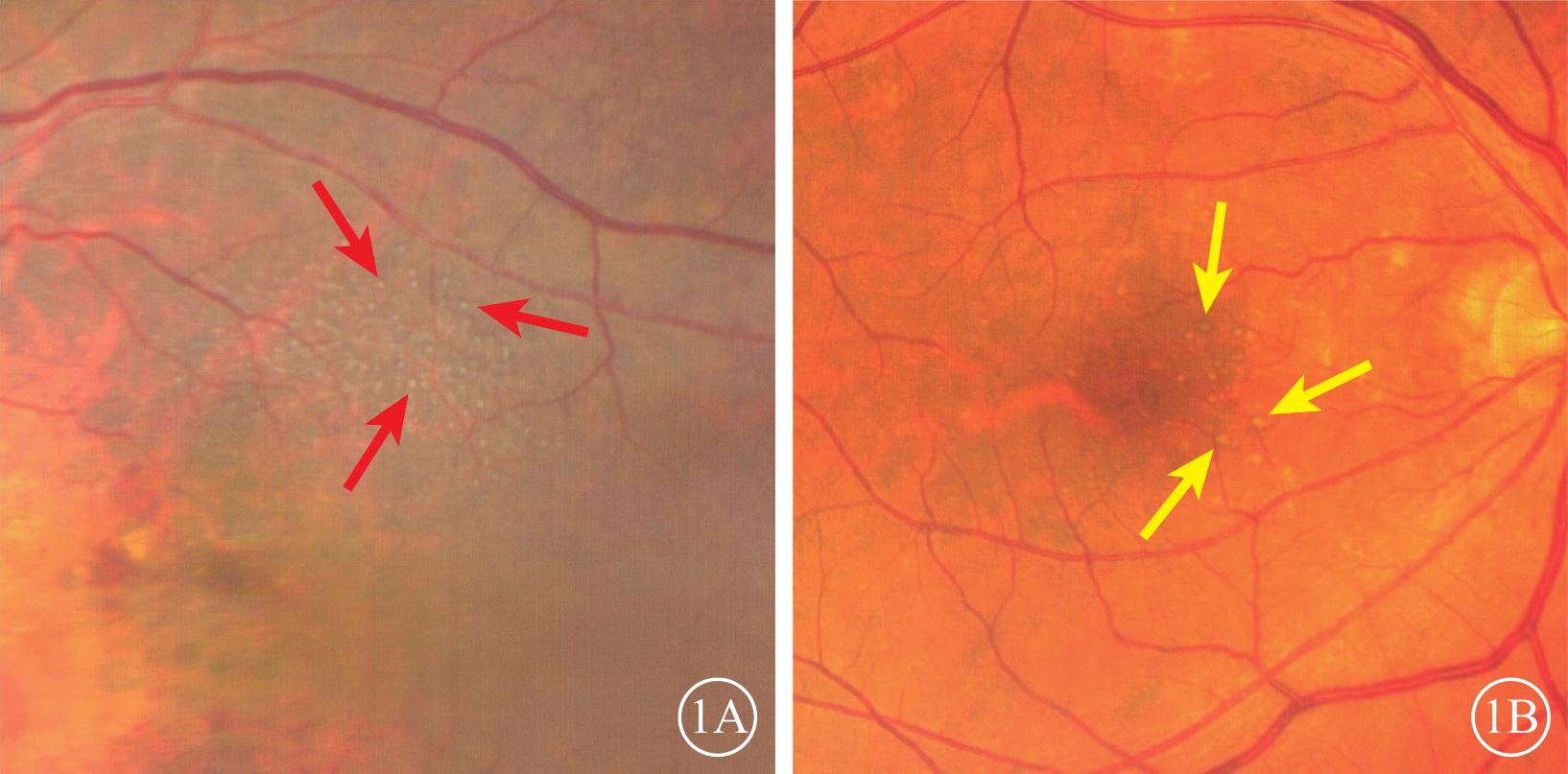

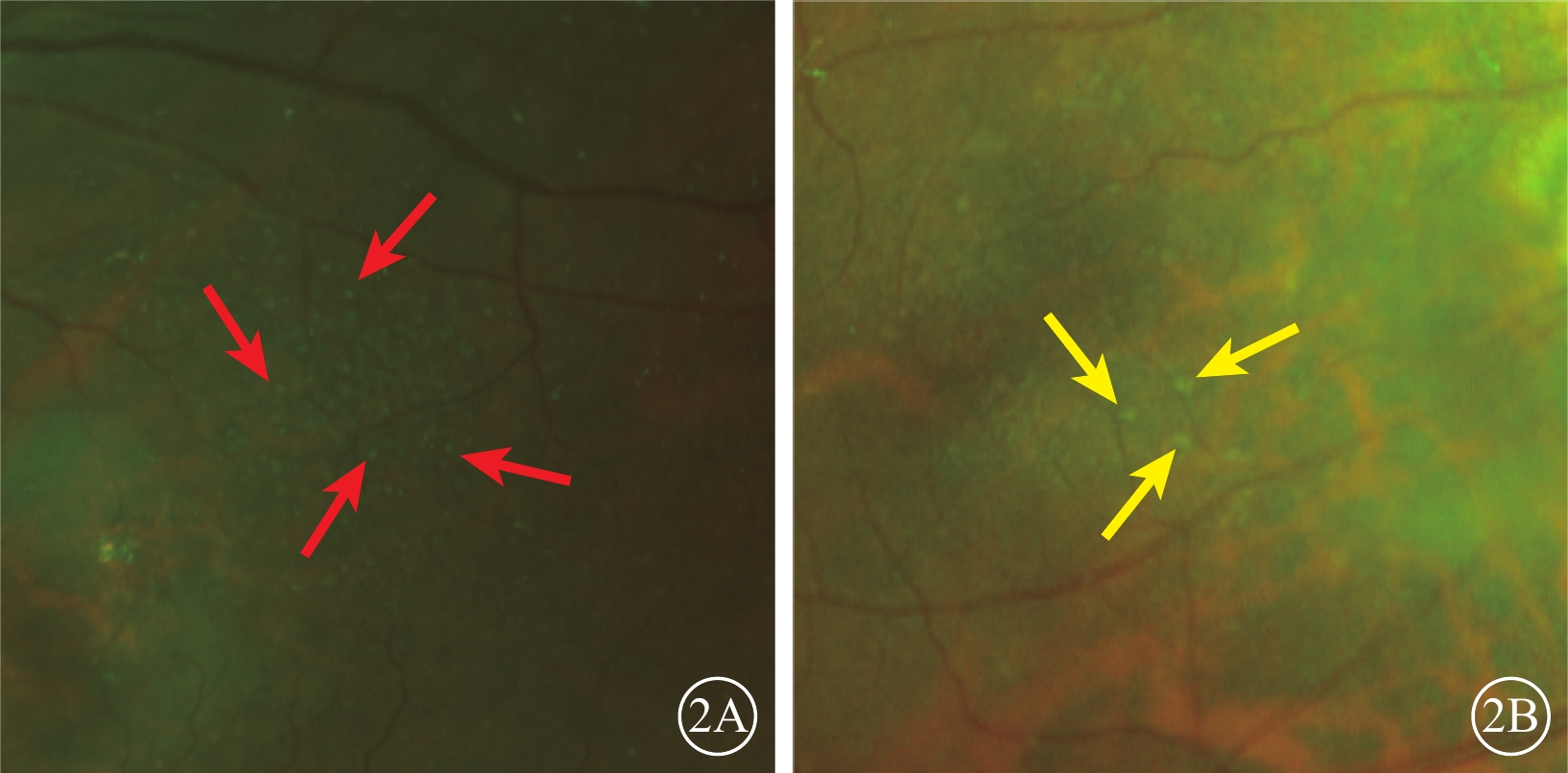

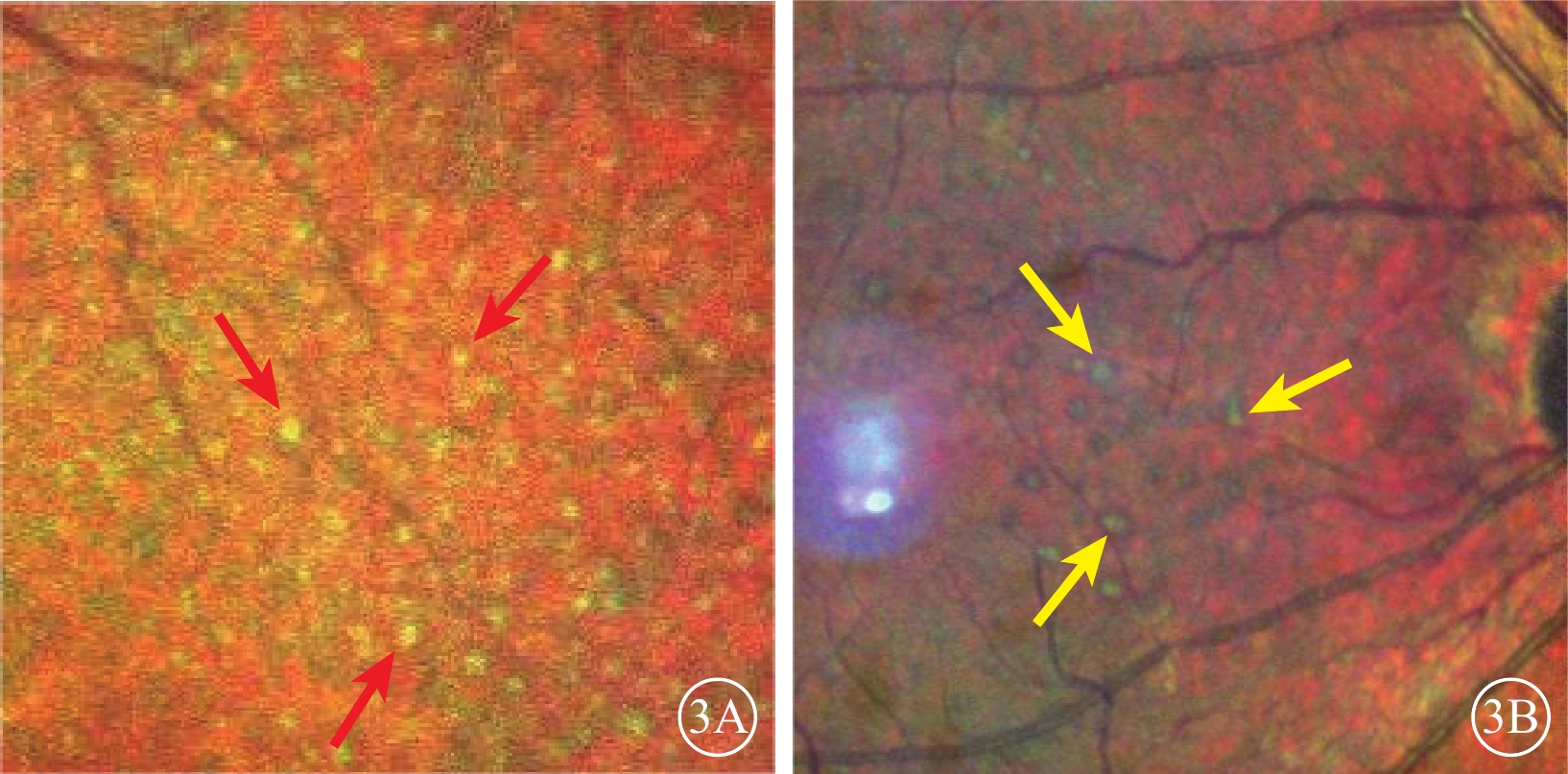

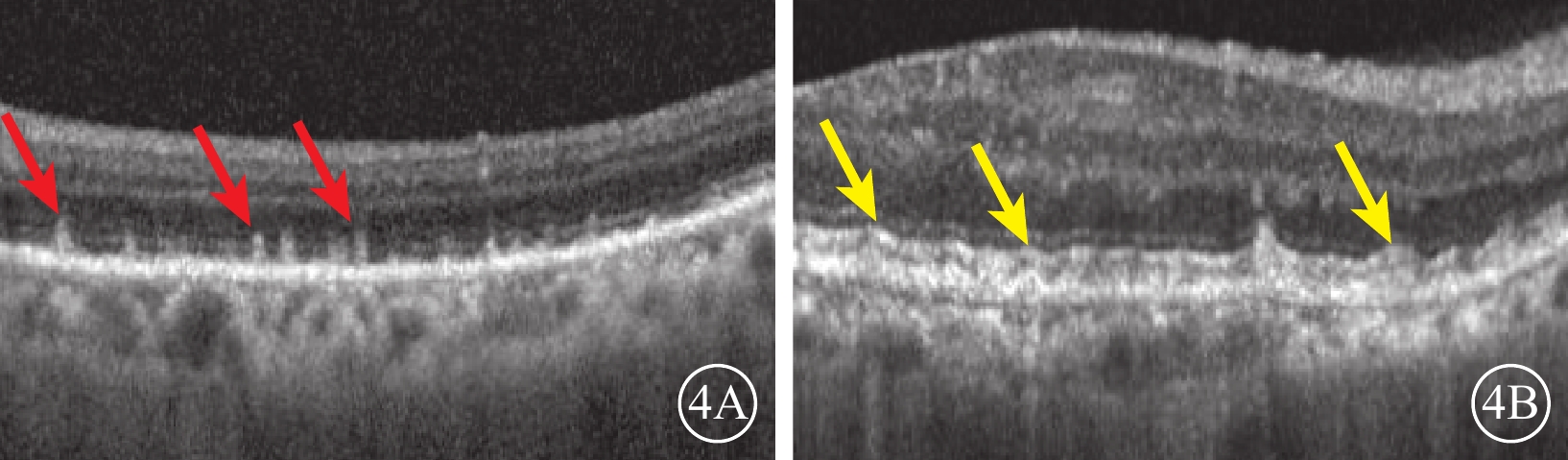

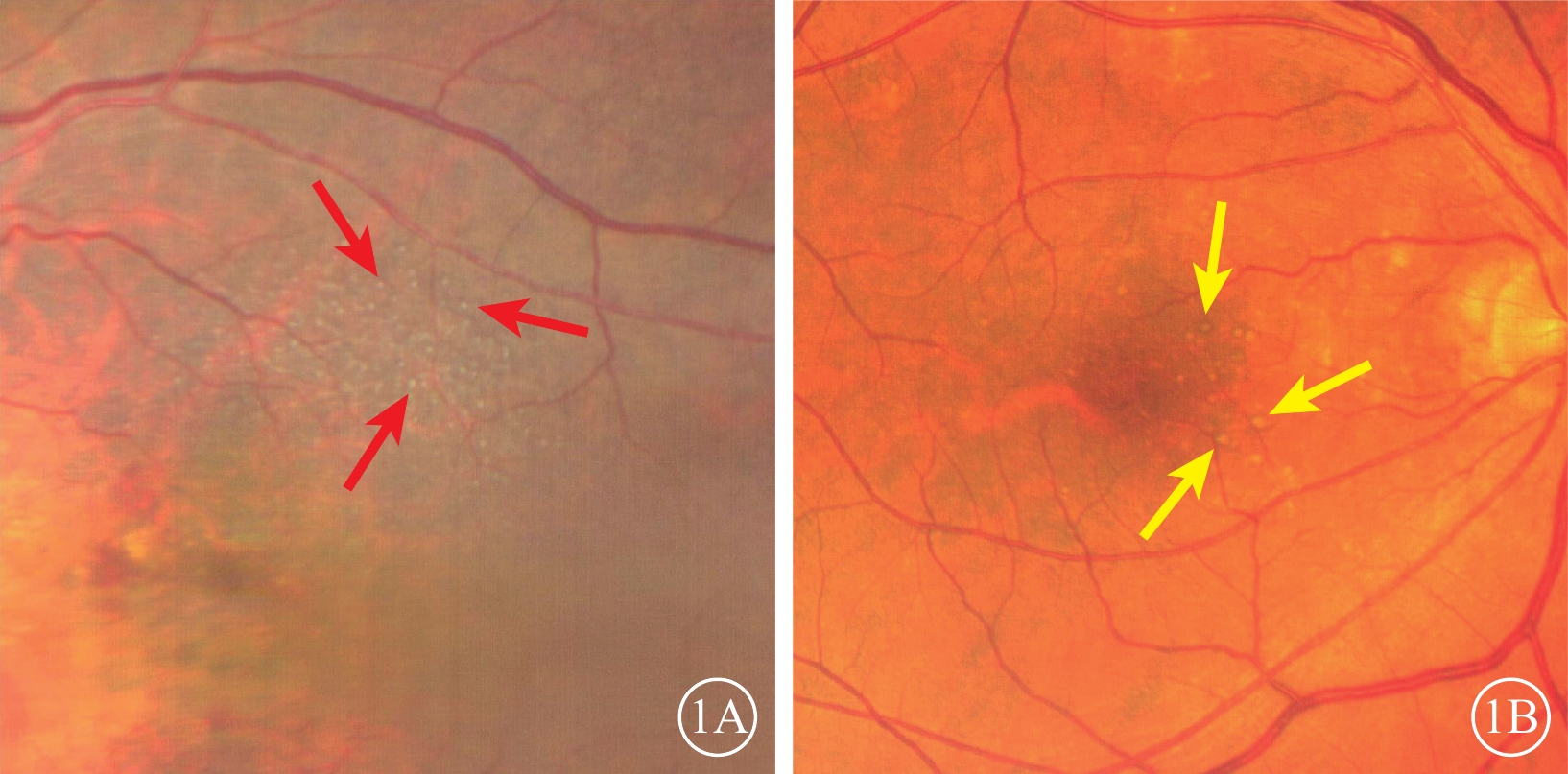

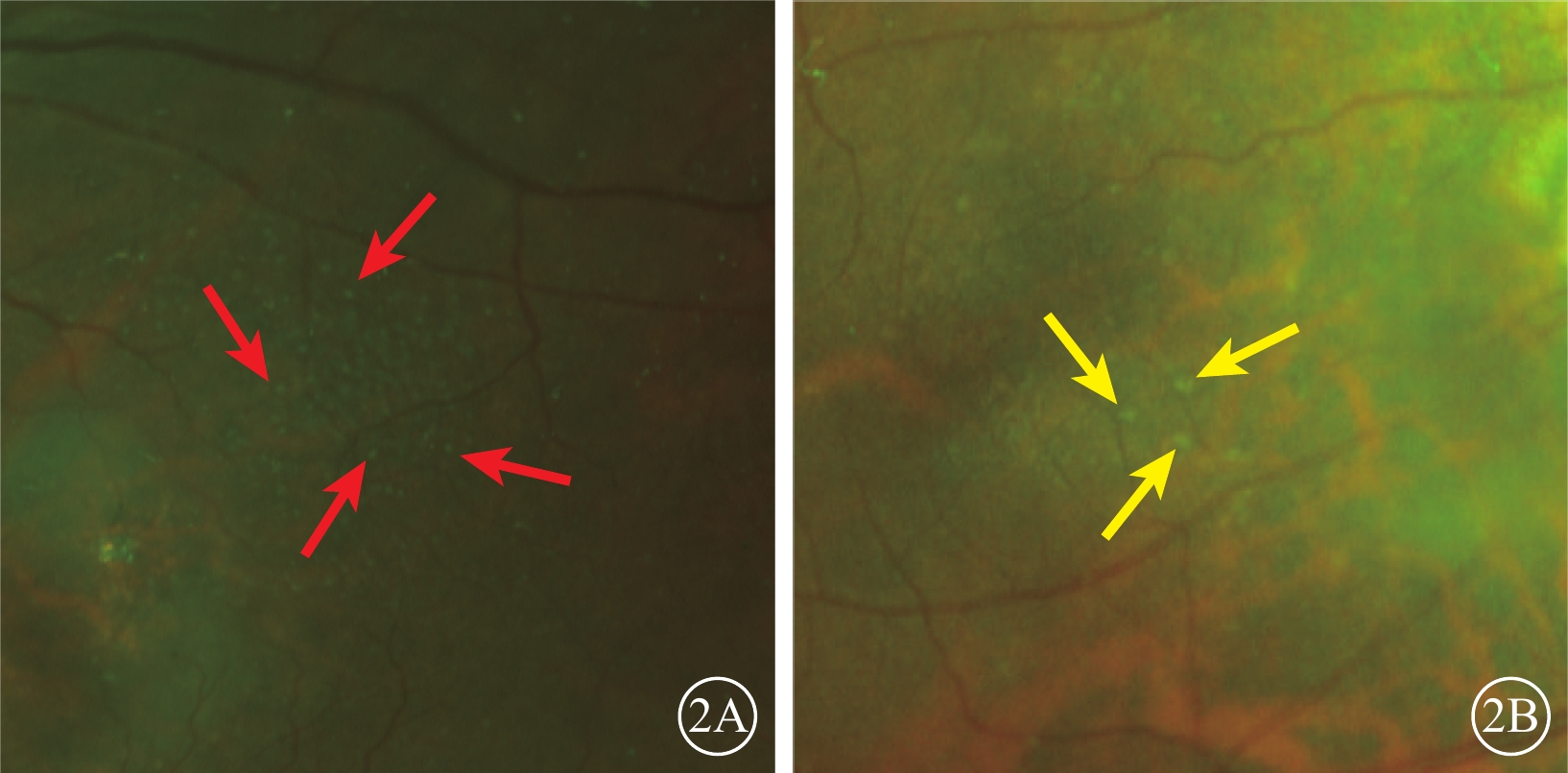

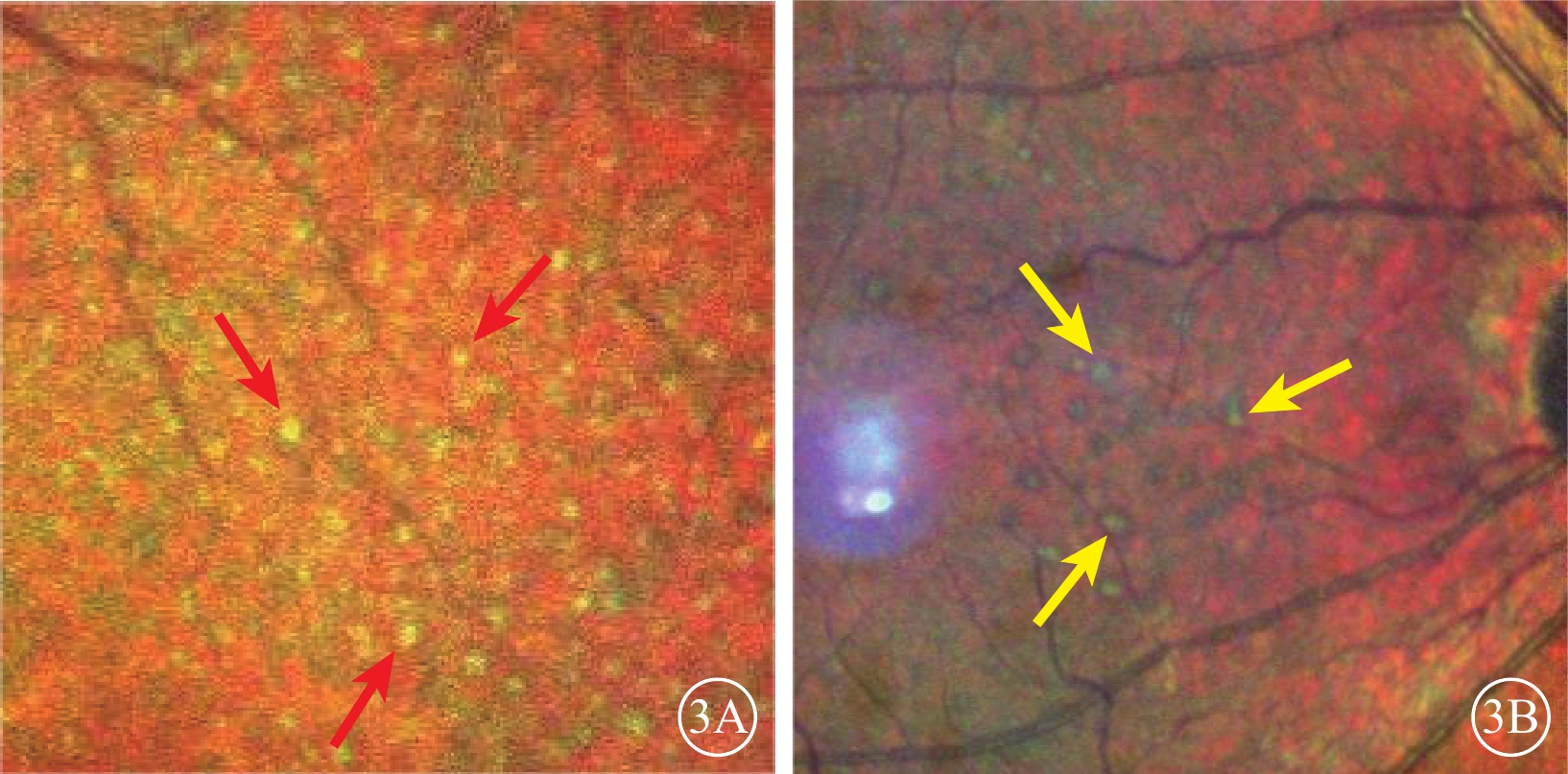

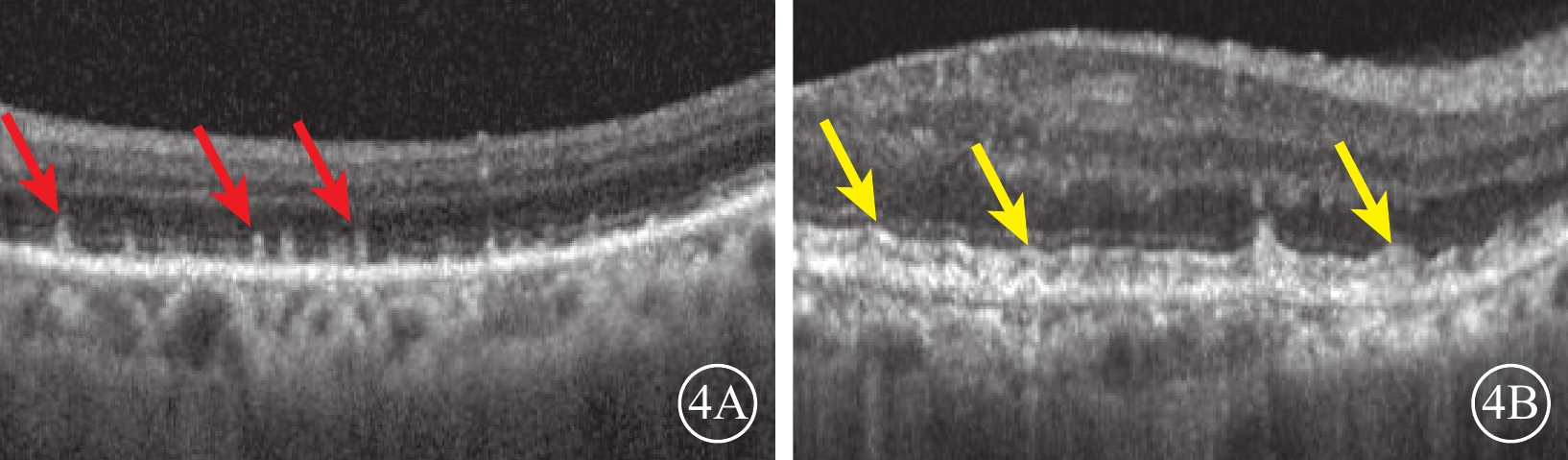

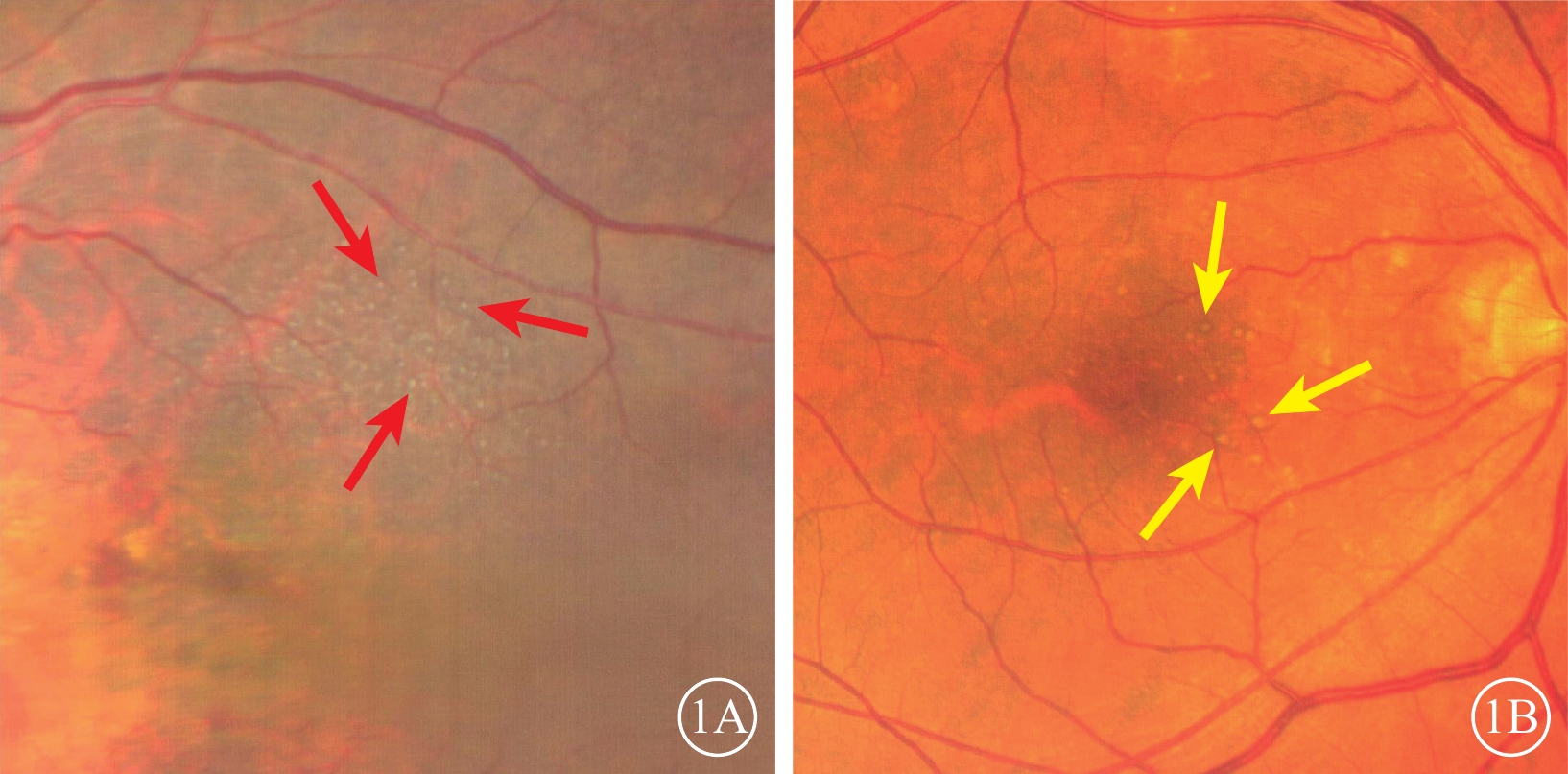

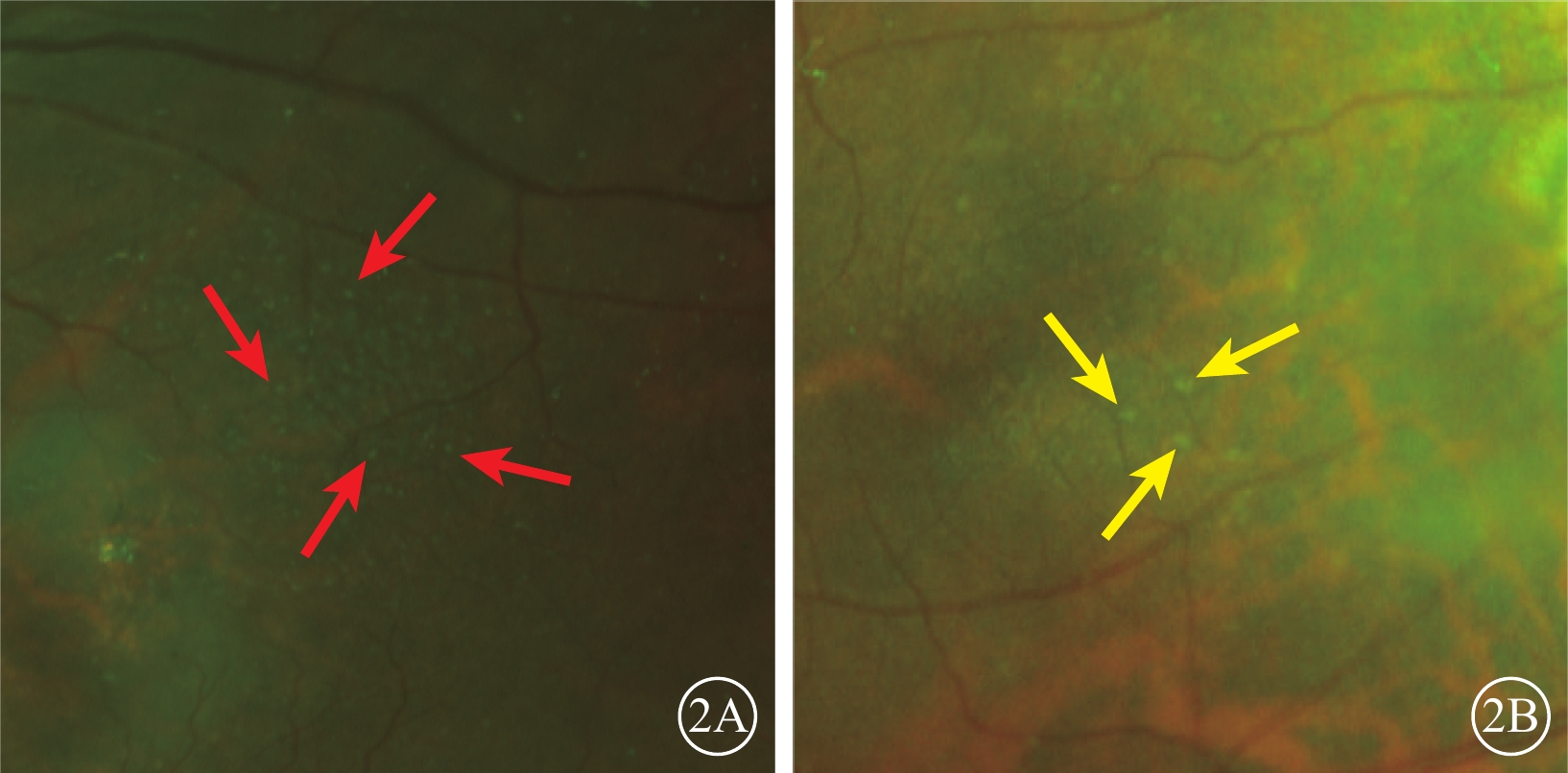

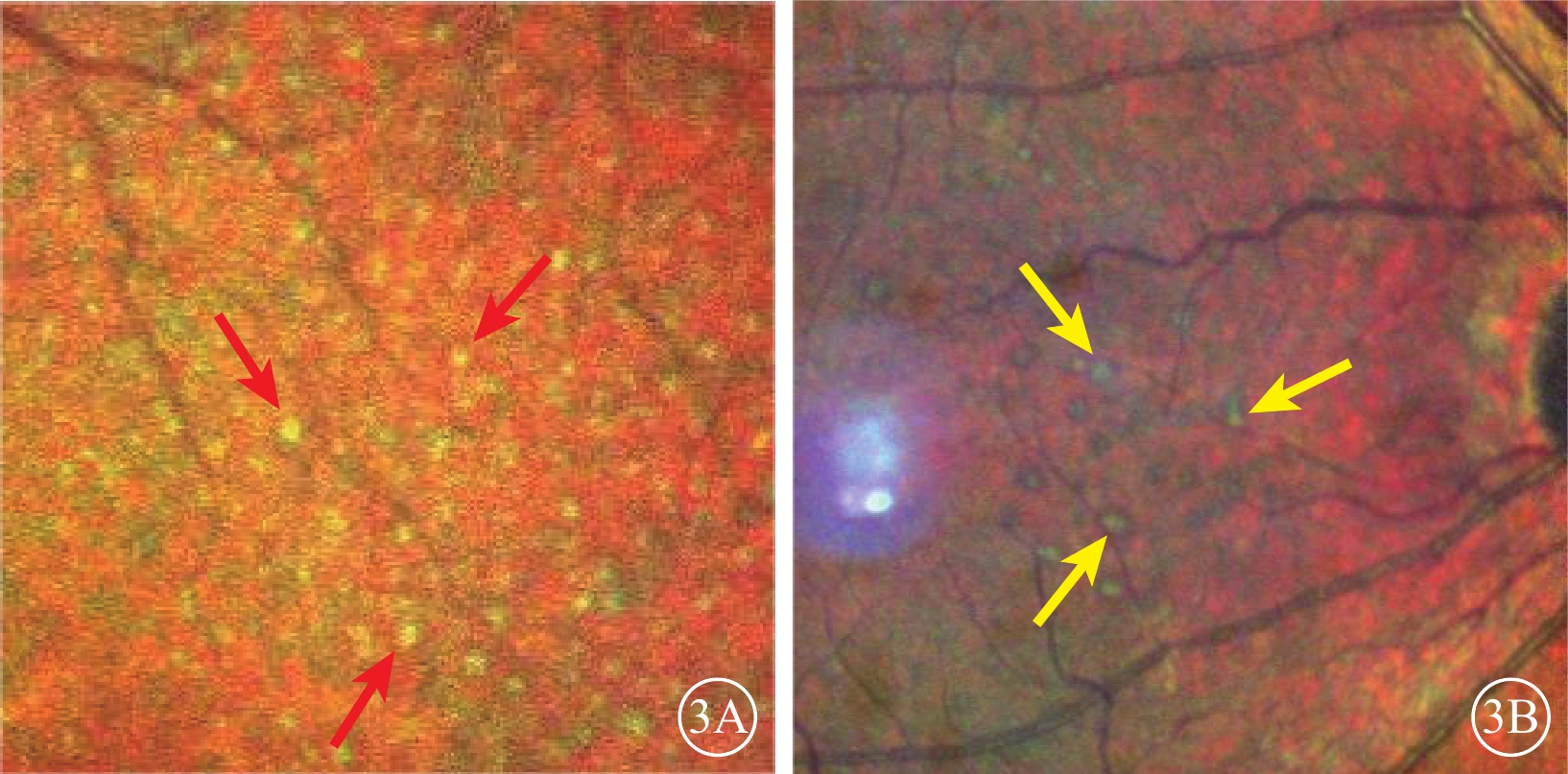

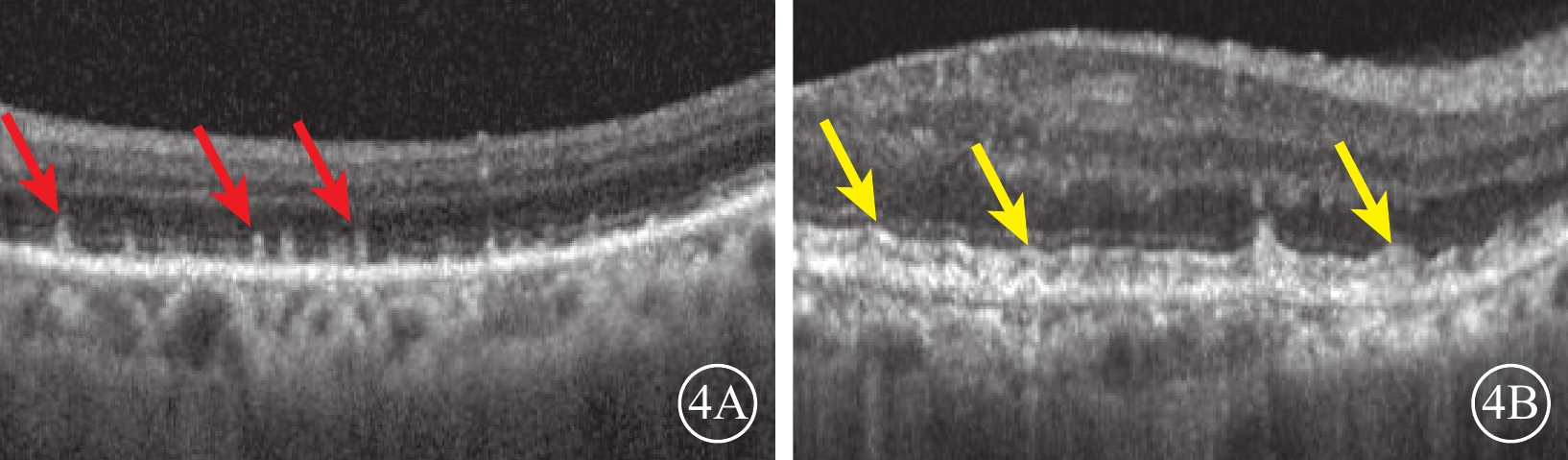

104只眼中,CFP、MC、UWF檢出SDD分別為76(73.1%,76/104)、94(90.4%,94/104)、96(92.3%,96/104)只眼。CFP檢查發現,黃斑區SDD邊緣模糊,多見于顳上血管弓附近,環繞黃斑中心凹呈向心性發展。其中,點狀SDD表現為蒼白離散沉積(圖1A);帶狀SDD表現為淡黃色網狀沉積(圖1B),易相互融合成片。UWF檢查發現,點狀SDD表現為淡黃色離散沉積(圖2A),帶狀SDD表現為淡黃色交織網狀沉積(圖2B),呈曲線、環形或不規則形。SDD以點狀與帶狀融合為主,少數為單純點狀或帶狀,主要分布于顳側,也可同時累及鼻側。MC檢查發現,點狀SDD呈黃綠色圓形強反射(圖3A),帶狀SDD其邊緣環繞弱反射(圖3B),邊界清晰。IR像,點狀SDD呈圓環形弱反射區,其內呈強反射;帶狀SDD均呈圓形弱反射區。GR像,點狀、帶狀SDD均呈圓形或橢圓形超強反射區。BR像,SDD表現為圓形或橢圓形中度強反射區。SD-OCT檢查發現,SDD呈強反射信號,位于RPE層和光感受器細胞層之間,部分點狀SDD可突破EZ而致外界膜輕度隆起或中斷。點狀SDD離散分布,可突破EZ(圖4A);帶狀SDD表現為連續“山丘狀”突起,幾乎不突破EZ(圖4B)。

圖1

AMD-SDD患者CFP像

圖1

AMD-SDD患者CFP像

圖1A:患者男,86歲,雙眼AMD;右眼、左眼logMAR BCVA分別為1.4、0.4;左眼黃斑區出血、滲出。圖1B:患者男,74歲,左眼AMD;右眼、左眼logMAR BCVA分別為0.22、1.0;左眼黃斑區出血、滲出。1A示點狀SDD,蒼白離散沉積(紅箭);1B示帶狀SDD,淡黃色網狀沉積,相互融合成片(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;CFP:彩色眼底照相;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力

圖2

AMD-SDD患者UWF像

圖2

AMD-SDD患者UWF像

2A示圖1A同眼,點狀淡黃色離散SDD(紅箭);2B示圖1B同眼,帶狀SDD呈淡黃色交織網狀沉積(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;UWF:超廣角眼底成像

圖3

AMD-SDD患者標準MC像

圖3

AMD-SDD患者標準MC像

3A示圖1A同眼,點狀SDD呈黃綠色圓形強反射(紅箭);3B示圖1B同眼,帶狀SDD黃綠色圓形邊緣呈弱反射(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;MC:多波長炫彩成像

圖4

AMD-SDD患者SD-OCT像

圖4

AMD-SDD患者SD-OCT像

4A示圖1A同眼,點狀SDD呈離散強反射信號(紅箭),突破EZ;4B示圖1B同眼,帶狀SDD呈連續“山丘狀”強反射信號(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;EZ:橢圓體帶

以SD-OCT檢測SDD的AUC 1.0為臨界值,CFP、MC、UWF檢測SDD的AUC分別為0.671、0.924、0.878,靈敏度分別為73.1%、90.4%、92.3%,特異性分別為61.1%、94.4%、83.3%。其中UWF的靈敏度最高,其次為MC、CFP;MC的特異性最高,其次為UWF、CFP(表1)。

3 討論

SDD與AMD的發病率、進展及基因相關性密切相關。本組患者平均年齡為70.38歲,女性患者占55.4%,較男性更常見。我們發現SDD分布多集中于顳側,尤其是顳上最為常見,此與?eper等[12]關于土耳其SDD患者的觀察結果一致。在多模式影像中,SDD表現為點狀或帶狀沉積物,點狀SDD在SD-OCT上呈突破EZ的圓錐樣強反射信號,而帶狀SDD則表現為連續的“山丘狀”突起。

本組104只眼中,早、中、晚期AMD分別占29.8%(31/104)、23.1%(24/104)、47.1%(49/104)。由此可見,SDD在晚期AMD患者中更常見,與AMD的病程進展可能相關。雖然SDD可以出現在AMD任意階段,但本組晚期AMD患眼中,繼發CNV 31只眼(63.3%,31/49),提示SDD患眼中新生血管性AMD的發生概率可能更高;發生GA 4只眼(8.2%,4/49),發生率較低,這可能與晚期AMD患眼繼發CNV的發病率普遍高于GA有關,與?eper等[12]研究結果一致。有文獻報道,SDD可以增加CNV、GA的發生風險[13-14]。Smith等[15]證實了SDD患者中CNV與GA這兩種晚期AMD的高患病率,發現CNV與SDD的進展密切相關。Weber等[16]通過對SDD多模式影像的觀察,認為SDD可能預示AMD進入晚期進展階段。Wu等[17]觀察SDD對中期AMD患者脈絡膜毛細血管血流及脈絡膜結構的影響,結果表明兩者之間無顯著相關,AMD患者新生血管等相關參數變化可能與SDD無關。Agrón等[13]發現,SDD是晚期AMD進展的一個重要危險因素,尤其是GA的進展。雖然既往研究證實SDD與晚期AMD之間的關系十分密切,但SDD與新生血管性AMD、GA間的關系仍不確定,需要更多的臨床研究探討。

本研究結果顯示,點狀SDD在MC中呈黃綠色圓形強反射,帶狀SDD周圍則被弱反射圈包圍,為鑒別SDD的不同分型提供了新參考。SDD最初采用BR識別,但其靈敏度和特異性均極低[18]。而MC中綠光波長較長,穿透力強,可穿透RPE層至脈絡膜,主要反映視網膜內層包括內外叢狀層和內核層;藍光波長較短,穿透深度淺,被RPE層吸收,主要反映視網膜表面及玻璃體與視網膜的接觸組織。Smith 等[15]認為,多數SDD可通過CFP篩查,但IR、OCT的結合能更清晰地顯示視網膜及脈絡膜的病理改變,有助于SDD的進一步診斷。Zweifel等[19]、Querques等[20]基于細胞外基質沉積程度確定SD-OCT上SDD的不同發展階段,認為SDD可能與光感受器細胞層和RPE層之間的強反射沉積相關,這一位置(RPE層內)與其他玻璃膜疣不同。目前SDD病理生理特征尚未明確。早期Arnold等[3]認為可能是由于脈絡膜異常導致。然而,隨著研究的不斷進展,Zhang等[21]發現,SDD內物質是從RPE中分泌,這反映了SDD實際上是由于RPE異常所致。Trinh等[22]發現,與不伴SDD的AMD患者比較,伴有SDD的AMD患者視網膜神經節細胞層、內叢狀層、內核層等內層視網膜顯著增厚,提示SDD與AMD晚期內層視網膜變性及重塑相關,但具體機制有待進一步闡明。既往文獻報道,30%~40%的中期AMD患者可能存在SDD[23]。目前關于SDD的發生率與AMD的關系觀點并不一致。Dutheil等[24]利用多模式影像檢查觀察了SDD發病率以及風險因素,結果表明多模式影像檢查有助于提高SDD的診斷率。不同成像方式檢測出SDD的患病率有所不同。Ueda-Arakawa等[9]對一組日本AMD患者行IR、眼底自發熒光、BR、吲哚青綠血管造影、SD-OCT檢查,發現其SDD發生率為20%。Wilde等[25]應用SD-OCT、CFP、IR、熒光素眼底血管造影檢查對231例患者進行評估,確定其SDD發生率為22.1%。本研究結果顯示,SDD在CFP上病灶模糊,檢出率低;UWF上病灶相對清晰,并能更全面顯示SDD,與既往觀察結果一致[26-27],進一步證實多模式影像檢查在SDD診斷中的重要性。

Suzuki等[11]根據SDD在IR像中的表現將其分為點狀、帶狀和中外部融合等3種類型,其中最常見類型為點狀SDD,表現為有序排列的白色離散狀沉積。Rudolf等[4]在視網膜下發現RPE層內側異常物質,推測其可阻斷來自RPE層反射,因而產生特征性弱熒光,同時也能解釋OCT影像上SDD的“波浪樣”改變。本組患眼點狀SDD在SD-OCT表現為強反射信號,RPE層與光感受器細胞層輕度隆起,RPE和EZ之間的強反射性沉積物(第一階段)或突破EZ的三角形強反射性沉積物(第三階段)。點狀SDD可突破EZ引起外界膜輕度隆起或斷裂,帶狀SDD則呈現連續“山丘狀”隆起,與既往研究結果一致[28]。其原因可能是因為RPE內側異常物質阻斷了來自RPE層的反射。Zweifel等[19]、Querques[20]等基于細胞外物質沉積程度將SDD在SD-OCT上的表現分為3個階段,第一階段,RPE層上方可見平坦強反射信號,EZ反射信號連續;第二階段,RPE層上方可見“山丘狀”強反射信號,EZ未見明顯異常;第三階段,RPE層上方可見圓錐樣強反射信號,突破EZ,EZ反射信號斷裂。SDD位于RPE層內,體積初期較小,多位于RPE層與EZ之間,呈圓錐形,隨體積增大可突破外界膜至外核層,甚至穿入外叢狀層和內核層[29-30]。

本研究觀察了SD-OCT、MC、UWF和CFP等4種成像檢測SDD的靈敏度和特異性,其中SD-OCT、MC、UWF檢測SDD的靈敏度和特異性最優,但MC、SD-OCT容易忽視周邊病灶。以往研究顯示,一半以上OCT檢出的SDD于CFP上被遺漏[31]。目前,SD-OCT不僅可用于SDD診斷,還可用于典型軟性玻璃膜疣與SDD的鑒別診斷,已成為SDD最可靠的檢查手段。本研究基于以黃斑中心凹為中心的AMD國際分類標準網格分析SDD的分布,最常見于顳上象限,其次為鼻上象限,證實SDD最常位于黃斑中心凹上方,與既往研究結果一致[12]。然而,SD-OCT是圍繞黃斑周圍的單線掃描,容易忽略黃斑區外的病灶,相較之下UWF作為多線掃描的成像方式,能夠更全面地顯示SDD分布。SD-OCT可顯示更多病灶細節,提供更豐富的診斷信息。而UWF拍攝范圍廣,是有效的無創篩查手段。因此在未來的研究中,注意結合二者優勢開展全面評估可大幅度降低誤診漏診的風險。

本研究存在的局限性:(1)單中心橫斷面研究且樣本量少,其結果尚需要多中心、大樣本前瞻性研究加以探討和論證;(2)未觀察其他類型玻璃膜疣的影像特征并與SDD進行比較,未來需進一步對比觀察SDD與其他類型玻璃膜疣的影像特征差異。

年齡相關性黃斑變性(AMD)是一種光感受器和視網膜色素上皮(RPE)的進行性神經變性性疾病,其特征是RPE下或視網膜下異常的細胞外沉積,包括玻璃膜疣、基底線狀與板狀沉積以及視網膜下玻璃膜疣樣沉積(SDD),最終可導致新生血管或地圖樣萎縮(GA)[1]。SDD依據組織病理學特征及位置又稱為網狀假性玻璃膜疣(RPD),被認為是AMD視力喪失的關鍵表型[1-3]。光相干斷層掃描(SD-OCT)表現為視網膜下間隙大小不同的黃色顆粒狀、帶狀(或網狀)或融合的細胞外沉積[4]。既往診斷主要依賴于彩色眼底照相(CFP),患病率可能被低估[5]。近年,眼底影像檢查技術的進步使得SDD成像更為清晰,頻域OCT(SD-OCT)、紅外光反射(IR)成像、多波長炫彩成像(MC)檢測SDD都具有良好的靈敏度和特異性[6]。有研究表明,SDD是AMD進展的重要危險因素[7]。但目前國內關于SDD多模式影像特征的報道較少,有關SDD結構與分布特征及其與AMD的病程進展之間的關系尚不清楚。為此,本研究回顧分析了一組AMD-SDD患者的多模式影像特征,觀察分析SDD的結構與分布特征,初步探討了SDD發生與AMD病程進展的關系。現將結果報道如下。

1 對象和方法

前瞻性臨床研究。本研究經山東第一醫科大學附屬眼科研究所倫理委員會審核(批準號:SDSYKYY202208-1);遵循《赫爾辛基宣言》原則,所有患者均獲知情并簽署書面知情同意書。

2019年12月至2023年12月于山東省眼科醫院檢查確診的AMD-SDD患者65例104只眼納入本研究。納入標準:符合AMD臨床診斷標準[8];SD-OCT檢查可見RPE層上方≥1個SDD,且其直徑≥25 μm,可伴有或不伴有橢圓體帶(EZ)病理變化;2張及以上的B掃描圖像上可見≥5個明確的SDD,或2張及以上橫斷面圖像上可見SDD[9]。排除標準:標準圖像質量差;高度近視(近視屈光度>6.0 D);存在其他視網膜或脈絡膜疾病;存在明顯角膜混濁、嚴重白內障或其他影響眼底成像的患者。根據年齡相關性眼病研究分級將AMD分為早、中、晚期[10]。早期:多個小玻璃膜疣或輕度RPE異常;中期:RPE發生色素減退和色素沉著,或出現未累及黃斑中心凹的GA;晚期:累及黃斑中心凹的GA或出現異常的黃斑區新生血管。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、CFP、MC、超廣角眼底成像(UWF)、SD-OCT檢查。BCVA檢查采用早期糖尿病視網膜病變治療研究視力表進行,統計時轉換為最小分辨角對數(logMAR)視力。采用日本Topcon公司TRC-50DX免散瞳眼底照相機行CFP檢查。采用德國Heidelberg公司Spectralis HRA+ OCT一體機行MC、SD-OCT檢查。囑患者下頜放在頜托上,注視目鏡內藍色十字光標。MC:多波長炫彩成像模式下,掃描獲得基于486 nm的藍光反射(BR)、518 nm的綠光反射(GR)、815 nm的IR成像及標準MC圖像。SD-OCT:設備光源840 nm,掃描方式為多線掃描,掃描速度88 000次/s,掃描范圍為病變中心周圍20.0 mm×15.0 mm,分辨率1 536×1 536像素。采用英國Optos公司Daytona P200T激光掃描檢眼鏡行UWF檢查。以532 nm綠激光和633 nm紅激光同時掃描,采集眼底圖像。采用AMD國際分類標準網格[10],以視盤和黃斑中心凹之間距離(4 500 μm)定義同心圓半徑,通過象限評估SDD分布。所有檢查由同一名操作者在同一間檢查室內操作完成。所有患眼CFP、UWF、MC圖像資料由兩名眼底病醫師閱片,判斷各圖像是否檢出SDD,其后再與SD-OCT圖像進行對比;若兩名醫師存在分歧,則由第三名更資深的眼底病醫師進行判斷。依據SDD在SD-OCT上是否突破EZ,分為點狀SDD和帶狀SDD[4, 11]。

采用SPSS26.0軟件進行統計分析。呈正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)表示,不同類型SDD患眼間logMAR BCVA比較采用獨立樣本t檢驗。采用受試者工作特征曲線下面積(AUC)評估CFP、MC、UWF檢測SDD的靈敏度和特異性。檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

65例104只眼中,男性29例52只眼(44.6%,29/65),女性36例52只眼(55.4%,36/65)。單眼、雙眼患病分別為26(40.0%,26/65)、39(60.0%,39/65)例。年齡(71.74±10.97)(45~88)歲。患眼logMAR BCVA 0.50±0.49。104只眼中,AMD早、中、晚期分別為31(29.8%,31/104)、24(23.1%,24/104)、49(47.1%,49/104)只眼。49只晚期AMD患眼中,繼發脈絡膜新生血管(CNV)31只眼(63.3%,31/49),發生GA 4只眼(8.2%,4/49)。

104只眼中,SDD位于黃斑區、黃斑區外分別為61(58.7%,61/104)、43(41.3%,43/104)只眼;顳上、鼻上、顳下、鼻下象限分別為59(56.7%,59/104)、26(25.0%,26/104)、12(11.5%,12/104)、7(6.7%,7/104)只眼。

104只眼中,單純點狀SDD 28只眼(26.9%,28/104),包括早、中、晚期AMD 5(17.9%,5/28)、2(7.1%,2/28)、21(75.0%,21/28)只眼;單純帶狀SDD 14只眼(13.5%,14/104),包括早、中、晚期AMD 7(50.0%,7/14)、4(28.6%,4/14)、3(21.4%,3/14)只眼;帶狀與點狀融合SDD 62只眼(59.6%,62/104),包括早、中、晚期AMD 19(30.6%,19/62)、18(29.1%,18/62)、25(40.3%,25/62)只眼。

單純帶狀、點狀SDD患眼logMAR BCVA分別為0.29±0.24、0.59±0.58;不同類型SDD患眼logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(t=-1.86,P<0.05)。

104只眼中,CFP、MC、UWF檢出SDD分別為76(73.1%,76/104)、94(90.4%,94/104)、96(92.3%,96/104)只眼。CFP檢查發現,黃斑區SDD邊緣模糊,多見于顳上血管弓附近,環繞黃斑中心凹呈向心性發展。其中,點狀SDD表現為蒼白離散沉積(圖1A);帶狀SDD表現為淡黃色網狀沉積(圖1B),易相互融合成片。UWF檢查發現,點狀SDD表現為淡黃色離散沉積(圖2A),帶狀SDD表現為淡黃色交織網狀沉積(圖2B),呈曲線、環形或不規則形。SDD以點狀與帶狀融合為主,少數為單純點狀或帶狀,主要分布于顳側,也可同時累及鼻側。MC檢查發現,點狀SDD呈黃綠色圓形強反射(圖3A),帶狀SDD其邊緣環繞弱反射(圖3B),邊界清晰。IR像,點狀SDD呈圓環形弱反射區,其內呈強反射;帶狀SDD均呈圓形弱反射區。GR像,點狀、帶狀SDD均呈圓形或橢圓形超強反射區。BR像,SDD表現為圓形或橢圓形中度強反射區。SD-OCT檢查發現,SDD呈強反射信號,位于RPE層和光感受器細胞層之間,部分點狀SDD可突破EZ而致外界膜輕度隆起或中斷。點狀SDD離散分布,可突破EZ(圖4A);帶狀SDD表現為連續“山丘狀”突起,幾乎不突破EZ(圖4B)。

圖1

AMD-SDD患者CFP像

圖1

AMD-SDD患者CFP像

圖1A:患者男,86歲,雙眼AMD;右眼、左眼logMAR BCVA分別為1.4、0.4;左眼黃斑區出血、滲出。圖1B:患者男,74歲,左眼AMD;右眼、左眼logMAR BCVA分別為0.22、1.0;左眼黃斑區出血、滲出。1A示點狀SDD,蒼白離散沉積(紅箭);1B示帶狀SDD,淡黃色網狀沉積,相互融合成片(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;CFP:彩色眼底照相;logMAR BCVA:最小分辨角對數最佳矯正視力

圖2

AMD-SDD患者UWF像

圖2

AMD-SDD患者UWF像

2A示圖1A同眼,點狀淡黃色離散SDD(紅箭);2B示圖1B同眼,帶狀SDD呈淡黃色交織網狀沉積(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;UWF:超廣角眼底成像

圖3

AMD-SDD患者標準MC像

圖3

AMD-SDD患者標準MC像

3A示圖1A同眼,點狀SDD呈黃綠色圓形強反射(紅箭);3B示圖1B同眼,帶狀SDD黃綠色圓形邊緣呈弱反射(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;MC:多波長炫彩成像

圖4

AMD-SDD患者SD-OCT像

圖4

AMD-SDD患者SD-OCT像

4A示圖1A同眼,點狀SDD呈離散強反射信號(紅箭),突破EZ;4B示圖1B同眼,帶狀SDD呈連續“山丘狀”強反射信號(黃箭) AMD:年齡相關性黃斑變性;SDD:視網膜下玻璃膜疣樣沉積;EZ:橢圓體帶

以SD-OCT檢測SDD的AUC 1.0為臨界值,CFP、MC、UWF檢測SDD的AUC分別為0.671、0.924、0.878,靈敏度分別為73.1%、90.4%、92.3%,特異性分別為61.1%、94.4%、83.3%。其中UWF的靈敏度最高,其次為MC、CFP;MC的特異性最高,其次為UWF、CFP(表1)。

3 討論

SDD與AMD的發病率、進展及基因相關性密切相關。本組患者平均年齡為70.38歲,女性患者占55.4%,較男性更常見。我們發現SDD分布多集中于顳側,尤其是顳上最為常見,此與?eper等[12]關于土耳其SDD患者的觀察結果一致。在多模式影像中,SDD表現為點狀或帶狀沉積物,點狀SDD在SD-OCT上呈突破EZ的圓錐樣強反射信號,而帶狀SDD則表現為連續的“山丘狀”突起。

本組104只眼中,早、中、晚期AMD分別占29.8%(31/104)、23.1%(24/104)、47.1%(49/104)。由此可見,SDD在晚期AMD患者中更常見,與AMD的病程進展可能相關。雖然SDD可以出現在AMD任意階段,但本組晚期AMD患眼中,繼發CNV 31只眼(63.3%,31/49),提示SDD患眼中新生血管性AMD的發生概率可能更高;發生GA 4只眼(8.2%,4/49),發生率較低,這可能與晚期AMD患眼繼發CNV的發病率普遍高于GA有關,與?eper等[12]研究結果一致。有文獻報道,SDD可以增加CNV、GA的發生風險[13-14]。Smith等[15]證實了SDD患者中CNV與GA這兩種晚期AMD的高患病率,發現CNV與SDD的進展密切相關。Weber等[16]通過對SDD多模式影像的觀察,認為SDD可能預示AMD進入晚期進展階段。Wu等[17]觀察SDD對中期AMD患者脈絡膜毛細血管血流及脈絡膜結構的影響,結果表明兩者之間無顯著相關,AMD患者新生血管等相關參數變化可能與SDD無關。Agrón等[13]發現,SDD是晚期AMD進展的一個重要危險因素,尤其是GA的進展。雖然既往研究證實SDD與晚期AMD之間的關系十分密切,但SDD與新生血管性AMD、GA間的關系仍不確定,需要更多的臨床研究探討。

本研究結果顯示,點狀SDD在MC中呈黃綠色圓形強反射,帶狀SDD周圍則被弱反射圈包圍,為鑒別SDD的不同分型提供了新參考。SDD最初采用BR識別,但其靈敏度和特異性均極低[18]。而MC中綠光波長較長,穿透力強,可穿透RPE層至脈絡膜,主要反映視網膜內層包括內外叢狀層和內核層;藍光波長較短,穿透深度淺,被RPE層吸收,主要反映視網膜表面及玻璃體與視網膜的接觸組織。Smith 等[15]認為,多數SDD可通過CFP篩查,但IR、OCT的結合能更清晰地顯示視網膜及脈絡膜的病理改變,有助于SDD的進一步診斷。Zweifel等[19]、Querques等[20]基于細胞外基質沉積程度確定SD-OCT上SDD的不同發展階段,認為SDD可能與光感受器細胞層和RPE層之間的強反射沉積相關,這一位置(RPE層內)與其他玻璃膜疣不同。目前SDD病理生理特征尚未明確。早期Arnold等[3]認為可能是由于脈絡膜異常導致。然而,隨著研究的不斷進展,Zhang等[21]發現,SDD內物質是從RPE中分泌,這反映了SDD實際上是由于RPE異常所致。Trinh等[22]發現,與不伴SDD的AMD患者比較,伴有SDD的AMD患者視網膜神經節細胞層、內叢狀層、內核層等內層視網膜顯著增厚,提示SDD與AMD晚期內層視網膜變性及重塑相關,但具體機制有待進一步闡明。既往文獻報道,30%~40%的中期AMD患者可能存在SDD[23]。目前關于SDD的發生率與AMD的關系觀點并不一致。Dutheil等[24]利用多模式影像檢查觀察了SDD發病率以及風險因素,結果表明多模式影像檢查有助于提高SDD的診斷率。不同成像方式檢測出SDD的患病率有所不同。Ueda-Arakawa等[9]對一組日本AMD患者行IR、眼底自發熒光、BR、吲哚青綠血管造影、SD-OCT檢查,發現其SDD發生率為20%。Wilde等[25]應用SD-OCT、CFP、IR、熒光素眼底血管造影檢查對231例患者進行評估,確定其SDD發生率為22.1%。本研究結果顯示,SDD在CFP上病灶模糊,檢出率低;UWF上病灶相對清晰,并能更全面顯示SDD,與既往觀察結果一致[26-27],進一步證實多模式影像檢查在SDD診斷中的重要性。

Suzuki等[11]根據SDD在IR像中的表現將其分為點狀、帶狀和中外部融合等3種類型,其中最常見類型為點狀SDD,表現為有序排列的白色離散狀沉積。Rudolf等[4]在視網膜下發現RPE層內側異常物質,推測其可阻斷來自RPE層反射,因而產生特征性弱熒光,同時也能解釋OCT影像上SDD的“波浪樣”改變。本組患眼點狀SDD在SD-OCT表現為強反射信號,RPE層與光感受器細胞層輕度隆起,RPE和EZ之間的強反射性沉積物(第一階段)或突破EZ的三角形強反射性沉積物(第三階段)。點狀SDD可突破EZ引起外界膜輕度隆起或斷裂,帶狀SDD則呈現連續“山丘狀”隆起,與既往研究結果一致[28]。其原因可能是因為RPE內側異常物質阻斷了來自RPE層的反射。Zweifel等[19]、Querques[20]等基于細胞外物質沉積程度將SDD在SD-OCT上的表現分為3個階段,第一階段,RPE層上方可見平坦強反射信號,EZ反射信號連續;第二階段,RPE層上方可見“山丘狀”強反射信號,EZ未見明顯異常;第三階段,RPE層上方可見圓錐樣強反射信號,突破EZ,EZ反射信號斷裂。SDD位于RPE層內,體積初期較小,多位于RPE層與EZ之間,呈圓錐形,隨體積增大可突破外界膜至外核層,甚至穿入外叢狀層和內核層[29-30]。

本研究觀察了SD-OCT、MC、UWF和CFP等4種成像檢測SDD的靈敏度和特異性,其中SD-OCT、MC、UWF檢測SDD的靈敏度和特異性最優,但MC、SD-OCT容易忽視周邊病灶。以往研究顯示,一半以上OCT檢出的SDD于CFP上被遺漏[31]。目前,SD-OCT不僅可用于SDD診斷,還可用于典型軟性玻璃膜疣與SDD的鑒別診斷,已成為SDD最可靠的檢查手段。本研究基于以黃斑中心凹為中心的AMD國際分類標準網格分析SDD的分布,最常見于顳上象限,其次為鼻上象限,證實SDD最常位于黃斑中心凹上方,與既往研究結果一致[12]。然而,SD-OCT是圍繞黃斑周圍的單線掃描,容易忽略黃斑區外的病灶,相較之下UWF作為多線掃描的成像方式,能夠更全面地顯示SDD分布。SD-OCT可顯示更多病灶細節,提供更豐富的診斷信息。而UWF拍攝范圍廣,是有效的無創篩查手段。因此在未來的研究中,注意結合二者優勢開展全面評估可大幅度降低誤診漏診的風險。

本研究存在的局限性:(1)單中心橫斷面研究且樣本量少,其結果尚需要多中心、大樣本前瞻性研究加以探討和論證;(2)未觀察其他類型玻璃膜疣的影像特征并與SDD進行比較,未來需進一步對比觀察SDD與其他類型玻璃膜疣的影像特征差異。