引用本文: 張婷, 舒秦蒙, 任慧, 雷博雅, 宣懿, 竺珂, 陳文文. 光之引路人:永遠的王文吉王奶奶. 中華眼底病雜志, 2024, 40(12): 912-918. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20241204-00457 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

她一直走在陽光里——紀念王文吉王奶奶

張婷

2024年11月15日的晚上,收到了王醫生去世的消息,悲傷襲來,卻又舒了一口氣。已經有兩周沒有去醫院看她了,探望群里也是持續兩周的沉寂,所以最近都是在默默的期待這一天的早日到來,期待她少受一點軀體的折磨,就像她半年前那次住院期間說過的那樣,“我不知道這一天什么時候會來,如果無法挽回,就希望可以結束得快一點”。這是知識分子的一種尊嚴的堅守,最應該得到滿足。10月6號,和玲老師一起去醫院看王醫生的時候,她已經不能進食,身體已經沒有了能量,只有眼睛和大腦還在醒著。我試著摸了摸她溫熱的手背,她抬頭看了我一眼,說“張婷,你走吧”,我一個字也說不出,只能強忍著奪眶而出的淚水,沖出病房。自此就不敢再去看她,不想再讓她難過。從這時起,也就知道這一天就快來了,就這么突兀的來了。

回望認識王醫生,已經十幾載。2008年來到五官科醫院攻讀徐醫生的博士,2009年剛剛進病房輪轉,看到一個胖乎乎的老太太背著手來看手術前病人,身邊還有一個蹦蹦跳跳的師姐在管理她的床位。得知這就是大名鼎鼎的王文吉醫生,莫名羨慕起了管床的師姐,她是多么的榮幸。過了幾天,我的床上也收了一位王醫生的患者,懵懵懂懂的我被電話通知去8號樓上臺,跌跌撞撞地找到特需手術室的時候,王醫生的手術都快結束了。王醫生只是笑著看了一眼,告知我手術后的用藥。至此的遺憾,我就管過王醫生一個手術患者。后來,我出國學習了,后來她也逐漸停刀了。

博士畢業后,跟王醫生學習的機會轉到了門診,各種疑難雜癥,各種葡萄膜炎,我們這些“小朋友”的抄方工作都要面對王醫生經典的靈魂拷問“你看到什么,你考慮什么”。面紅耳赤、無所適從,是深刻的記憶。再后來,王醫生的聽力差了些,組里安排副主任醫師級別的醫生輪流陪她出門診,我們作為學生的抄方壓力小了些,開始帶著一點吃瓜的心態,觀看副主任醫師級別的老師們答不上問題時的小尷尬。

再過了幾年,我做住院總了,王醫生也不看門診了,但是組里的老師們會把一些診斷疑難的患者約到病房里,請王醫生來查診。我們這些在病房輪轉的主治醫生,就成了那個“托”。首先,我們會收到某位老師的指示:“某某患者,你看一下,然后給王醫生辦公室電話問問,她有沒有時間來看看這個病人。”一周五天工作日,王醫生辦公室的電話,總是可以撥通的,她也總是會如約來到病房。剛開始沒有經驗,我們以為自己只是當個傳話筒,請大佬出山即可。沒料到,王醫生不管轉診醫生是誰,只是對著眼前的我們提問,經典的靈魂拷問再次襲來,“你考慮什么”,我們面紅耳赤的不敢借口說自己只是個“托”。后來的我們,都必須在請王醫生出來之前,仔仔細細整理好患者的各種病史資料和查體,整理好診斷思路,才有膽量去撥通那個熟悉的辦公室電話。而今,那個電話的那一端,無人接聽。

和王醫生的微信溝通,始于2019年2月。她從國外休養了2年回國,86歲高齡的她開始使用蘋果電腦。組里老師們商量著,一起給她買了個MAC PRO大屏幕,方便她看文獻和做PPT。由于我和她的小區住得近,江老師就派我負責教王醫生如何學會使用蘋果電腦,于是,和王醫生的聯系也就多了起來。她會約我有空的時間教她使用新的軟件,會表揚我今天去她辦公室的時候穿的裙子挺漂亮,會順手塞給我一盒餅干吃,會送我兩個佛手香瓜帶回家聞聞。有時候我在門診,她會插空進來帶個老患者,讓我幫忙開一下檢查申請,亦或是塞給我一小份她的生日蛋糕,讓我帶回家吃,說是醫院工會老師們給她一起慶生的福利。一次幫她修家里的舊臺式電腦,帶著師妹和女兒一起去她家,王醫生背著手,笑呵呵低頭問我5歲的女兒表演個節目。這些點滴記憶歷歷在目,她是如此普通又平凡可愛的奶奶。

時間轉眼來到2022年4月的封控。王醫生會每天把疫情防控的新聞轉發給我。其實那時候,我已經因密接在家封控1個月。多年前蹦蹦跳跳的師姐已經成熟了,關心地問道,“奶奶有吃的嗎?”,我才想起物資的短缺應該已經狠狠地影響了獨自在家只有阿姨照顧的王醫生。于是,差遣師妹交出一些多余的物資,再讓師弟跑腿送到了王醫生小區門口。后來我解封了,王醫生因為高齡還不方便出門,于是接下來的那幾個月里,只要可以在醫院食堂搶購到食品,就每周打包一份,我們或開著汽車、或騎著自行車、或騎著電驢,送去她小區門口的置物架。雖然不能照面,王醫生卻十分感動,我們幾個小輩也無比開心。這個特殊時期,徐醫生的翻譯書籍工作也如期完成,王醫生的審閱工作井井有條地參與其中。

封控結束后的那個國慶節,我發消息問王醫生,要不要和我們帶娃的幾個一起去青浦玩玩,溜達一下淀山湖,看看荷花,她回復說“聽來很優雅”,只是后來她還是思前想后怕拖累我們而未能成行。王醫生的日常工作卻是一刻不閑的接上了,她會繼續來聽我們每周的小講課,來科會講課,參加每年的學習班。每周她都會微信問我,本周是否有學術活動,我逐漸養成了先主動發給她的習慣。

圖

王文吉醫生給年輕醫生講課

圖

王文吉醫生給年輕醫生講課

今年5月29日,有一個徐醫生的現場采訪錄制節目,在手術室忙活了一天,徐醫生說,讓王醫生也來參加采訪一段吧。于是,我匆匆的微信聯系王醫生,她先婉拒,又在我糾纏之下答應了在圖書館接受采訪。我又匆匆的從手術室奔到圖書館門口,迎面看到王醫生穿著白大衣,背著手,踩著她彈跳的步伐,在斜照的陽光中向我走來。至今回想,那是一幅多么美麗的畫面啊。

王醫生空閑時會經常轉發一些微信帖子給我們,比如分享法國巴黎奧運會火炬儀式,提醒徐家匯高溫,轉發人工眼球科技,到了今年8月份,王醫生最后發給我的消息,是不要在升降電梯里推電動車的帖子。一位全國知名的長輩,對晚輩的細小的惦記和關懷。她給予我們的能量是巨大的,溫暖的,她會一直走在陽光里。

在王醫生離開的這段日子里,我手機經常循環播放一首《如愿》,這首歌的歌詞非常深刻地表達出了我們對王醫生的懷念,希望她可以聽到:你是遙遙的路,山野大霧里的燈;我是孩童啊,走在你的眼眸……而我將夢你所夢的團圓,愿你所愿的永遠,走你所走的長路,這樣的愛你啊;我也將見你未見的世界,寫你未寫的詩篇,天邊的月,心中的念,你永在我身邊;與你相遇,一生清澈,如你年輕的臉。

2024年12月2日

揮別與紀念王奶奶

舒秦蒙

王奶奶知道我,她叫出過我的名字。

前年我參與徐老師的玻璃體視網膜手術書籍翻譯,婷姐給奶奶說可以找我要譯文,為翻譯的小朋友們指點一二。她說,舒秦蒙啊,我知道,搞葡萄膜炎的,英語好。

這兩者我不敢自標,是帶有躲避的,沒想到奶奶知道我是因為此。

那一陣封控,我擔任門診大組長,時常在家,有一定的空閑進行譯文的校對,在修改后將譯文用郵件發給她。她效率很高,往往在第二天便能給出大體的意見,指出翻譯是否符合原則,并指出中文或可嘗試簡約,符合中文表述習慣,并請我把改后的譯文再返回各位譯者。

她在對話的結尾常常說的是:“不知你的看法如何?”“若我修改有誤請指出。”“其他譯者對修改有不同意見也請告知我。”“中文加工請不要有顧慮,我的中文可能已經過時。”以謙遜的姿態面對后輩的駑拙成果,并不會天然地認為自己出手是為稚徒們添加增益,也并不天然地認為經歷了年月的悠長便有自高的本領,也絕不會因為自身知識的完備而傲慢地封閉。學問是天下最大的公物,此下所有人都是學徒,她應是這樣認為的。

她并不擅長用智能手機,可以想象出她打字的困難,遣造出的詞句樸素,沒有標點,但每次都熱情而莊重地寫出大段意見。她在修改文檔時不會使用修訂模式,而我也無法隔空詳細給出教程。于是她選擇保留原文,另用標注寫出修改內容,這些都給她帶來了許多額外的工作。但她在每一處修改都詳細地寫出原文可能的含義,翻譯可能隱去了什么細節,并與我討論。我后來也斗膽就一些解剖翻譯是否可以沿用曾經的概念征求她的意見,她表示肯定,認為我的觀察和結論是得體的,并希望我多多反饋。回想起來,那時我太膽怯保守,在這樣的宗師面前無論如何不敢存以勇敢的求進心態,并不是一個在追求知識的過程中勇于表現自己的后輩,似乎隱隱中辜負了她的期盼,有一絲難以捕捉的悔恨和心酸。

翻譯近乎完成時,她還有一部分章節沒有閱讀過,我問她,是否需要查看這一部分。她說:“你們不是已經完工了嗎?”我說:“確實已經完工了,無關乎進度,只是這一部分是以技術內容為主,王老師還沒有看過,王老師如果有興趣,我就發給您。”我沒有明言的一部分是,作為奠基人,這是她一輩子的事業,她領路了那么久,我們跟在她后面做的這些工作,是應該讓她過目的。她很高興,說:“好,可以。”并鄭重地向我說明,她讀了原文的序,美國學界對Steve Charles評價很高,是杰出的醫生、教師和工程師,這本書應有高質量的翻譯,她應該一看。

精神富足,但物質匱乏。翻譯進行中有一天婷姐和我說,老太太會不會已經沒有菜吃了。我說:“不知道,她沒有提過。”婷姐說:“她不會說的,不能指望她開口,這樣的知識分子,怎么會在缺東西的時候開口呢。”我那時比較幸運,確實有一些富余的食物。我忘了是她準備還是我準備的,把一些多出來的蔬菜打包,在我出門去看門診的中午,路過王奶奶的小區,將蔬菜包交給了門口的保安。

我告訴他們,是幾棟幾樓幾號,是一個老太太,和一個保姆一起住。他們表示,啊知道了,是有一個老太太,是有一個保姆,等她們下樓了拿。似乎對上了模糊的暗號,也可能我和他們都根本沒有指代正確,但是氣氛的祥和與現實的隔閡讓我無法深究確切,只有把蔬菜包放下便走。

路上經過學校,我看著樓房,為我今天做出的沒有技術含量的跑腿勞動感到欣慰。現在還有看得見摸得著的,有精氣神的老祖宗,可真不容易。

后來婷姐給我說,奶奶收到菜了,向我們道謝。又補充,老太太其實吃不了多少,都讓阿姨吃了。

我在學生時代曾經給王奶奶抄方,她會根據我的學習資歷提一些符合我水平的問題,我一一作答,對了她便點點頭,錯了她就會笑著搖頭,留下慚愧的我。知恥而后勇,經歷過她的嚴格要求的那一代人都知道,她提問,答對是應該的,做得好是應該的,這是五官科醫院應有的驕傲。現在的正主任醫師,已經是堂堂的大家,也都曾是她的學生。偶爾在聊天時談到她們讀書時,在醫院里遠遠地看到王奶奶走過來,想起她上次見面吩咐下來要去讀的書還沒打開呢,都會忙不迭地躲起來,怕她問:“上次讓你看的書看了嗎?講給我聽聽。”

有一次她門診,遇到一個十分啰嗦的老太患者,以旺盛的勢頭和王奶奶分享自己孫女的生活和精神,對王奶奶的耐心產生極大的拷問。最后奶奶轉頭求救一般,問我:“你剛給我說,你現在在做什么研究?”于是我愁眉苦臉地展開學習匯報,用一種相比較為輕松的折磨將她拯救下來。

另一次她門診,遇到一個沒有什么希望的病人,也無法給出確切的答案,只能再去檢查。五大三粗的家屬不肯接受,偷偷拉住我,問可否給出王醫生的聯系方式,我自然是以醫院規定來拒絕。那位家屬恨恨地握了拳頭,用明顯克制下來的情緒對我說:“請理解我,有些情況你不了解,我們為了見王醫生,是付出了很大的代價的”。我瞬間明白,看向王奶奶,想的是今天要保護好她。原來這樣一個瘦弱的,年邁的,備受尊重的醫生會面臨這樣惡性的壓力,原來會有人利用這樣一個歷經許多的寶藏獲取了利益,又轉移了仇恨。我勸說那位家屬出門,下了門診以后又和他長談,委婉地表示他應該向收取他代價的人去索取,這才是公平的。那天結束后,我心里有憤恨和恐懼,又有惋惜和不甘。

又一次她門診,有一位在外院判斷后依然不明,很疑難的患者。我當時已經有了一些經驗,躍躍欲試,初篩的時候和患者大量交流,看了所有資料,認為可能是黏膜相關淋巴組織(MALT)淋巴瘤,一種緩慢的眼內腫瘤,不無得意地準備向奶奶展示本領。王奶奶看了病人,只看了一張眼底照,其他資料還沒拿進來,她便拿著照片向我轉過來,說“這個應該是一個MALT淋巴瘤”。我瞠目結舌,雖然我知道自己班門弄斧,但她只看了一眼,就得出了我冥思苦想的結論。我回去實驗室和師妹說了,師妹驚嘆得叫出來:就看一眼,都是什么人啊??一方面是無能的自己,另一方面是神奇的奶奶。我想知道她怎么一眼判斷的,跟病人要了資料,給奶奶打電話,她說她已經在圖書館查資料了,麻煩我帶著資料去找她。我找到她,她細細地給我說裂隙燈里看到了什么,玻璃體里有什么,照片里是怎么反映的,文獻里是怎么描述的,某些特定的情況下會看到什么特定的體征,既系統又細節。我說您如此有經驗,還如此刻苦。她說,經驗是很重要,但是學習更重要,一生都要保持學習,因為新的必然會淘汰舊的。我之前知道她是一座高山,但她是怎樣一座磅礴而奇峻的高山,我那時才知道。

每次遇到她在醫院里走路,低著頭,走得很快,矯健中又帶著十分的沉穩,一步步走得很踏實。偶爾在病房里遇到難分析的病,問她意見。像種一棵樹,她從問題的泥土分析起,再到根須,再到樹干,再到樹干的開枝散葉,再怎么層層疊疊,也是主次分明,是萬不會錯的。

我們偶爾談起奶奶,除了樸素的崇敬,一些可以用言詞表達的敬仰之外,大多會說,她真是一名純粹的醫生,是一名卓越的具有求真精神的知識分子,一名不畏艱險的領路人。參天之樹,必有其根,懷山之水,必有其源。中國人對讀書是有著貫穿歷史的崇敬的,各類古籍中所載源遠流長的求真的價值觀,在王奶奶身上,有著極大的相映射,她是某些古樸信仰在現實中有血有肉的體現。

王奶奶是一座高山,我們在山腳下看著她,看著峰頂云霧繚繞,不知上面是什么呢?我們以宗師稱呼她,以大家之名贊美她,從她身上體會著“身不能至,心向往之”的鞭策作用。而這些對她重要嗎?我們在仰望她這座高峰上飄著的云朵時,她或許并不在意,她或許也在探尋,這些云朵之中是否還藏著千仞之深的奧妙?是她一生追尋,寄托所在?

我曾和師姐說,奶奶的一生,是仁心仁術,都是正的,隨后也都笑了,奶奶也并不會在意。誰會說自己醫者仁心呢?太淺了。

我和奶奶交集不多,在僅有的對話里,感受著她的勤勉、謙遜和不凡的才能。

仁心仁術,心術,里面有一句歌詞,以前聽起來覺得很俗,但是今天想著王奶奶,反復聽,聽到眼淚婆娑。

“怎樣的揮別,都是紀念。”

2024年11月17日

記我心中的王奶奶

任慧

2000年初剛進醫院讀研究生的時候我就去了玻璃體視網膜學組輪轉,當時管了一個玻璃體混濁的病人。將病人收進來的李主任找了王奶奶來會診,看看是不是中樞神經系統淋巴瘤。于是剛進臨床的我就接觸了這個罕見病及眼科界泰山北斗般的人物。老師們給我科普了王奶奶當主任時的威嚴,查房的時候引用文獻會精確到哪期哪頁,給大家帶來不小的壓力。很快我就排到了去給王奶奶抄方,一天我正忙著在電腦里開處方,正在給病人檢查的王奶奶突然轉過頭來跟說“你來看看這個病人”,邊說邊把頭上的間接檢眼鏡摘下來遞給我。當時的我連前置鏡都沒有用利索,更不用說是雙目間接檢眼鏡了。硬著頭皮戴上雙目間接檢眼鏡,我嘗試著看了一下,啥也沒看到,為了不耽誤王奶奶的時間,就準備把間接檢眼鏡摘下來了。看我準備摘檢眼鏡,王奶奶問:你看到了什么?這話嚇得我一激靈,只好說我再看一眼。還好第二次竟然看見了眼底,然后我就認識了有髓神經纖維。

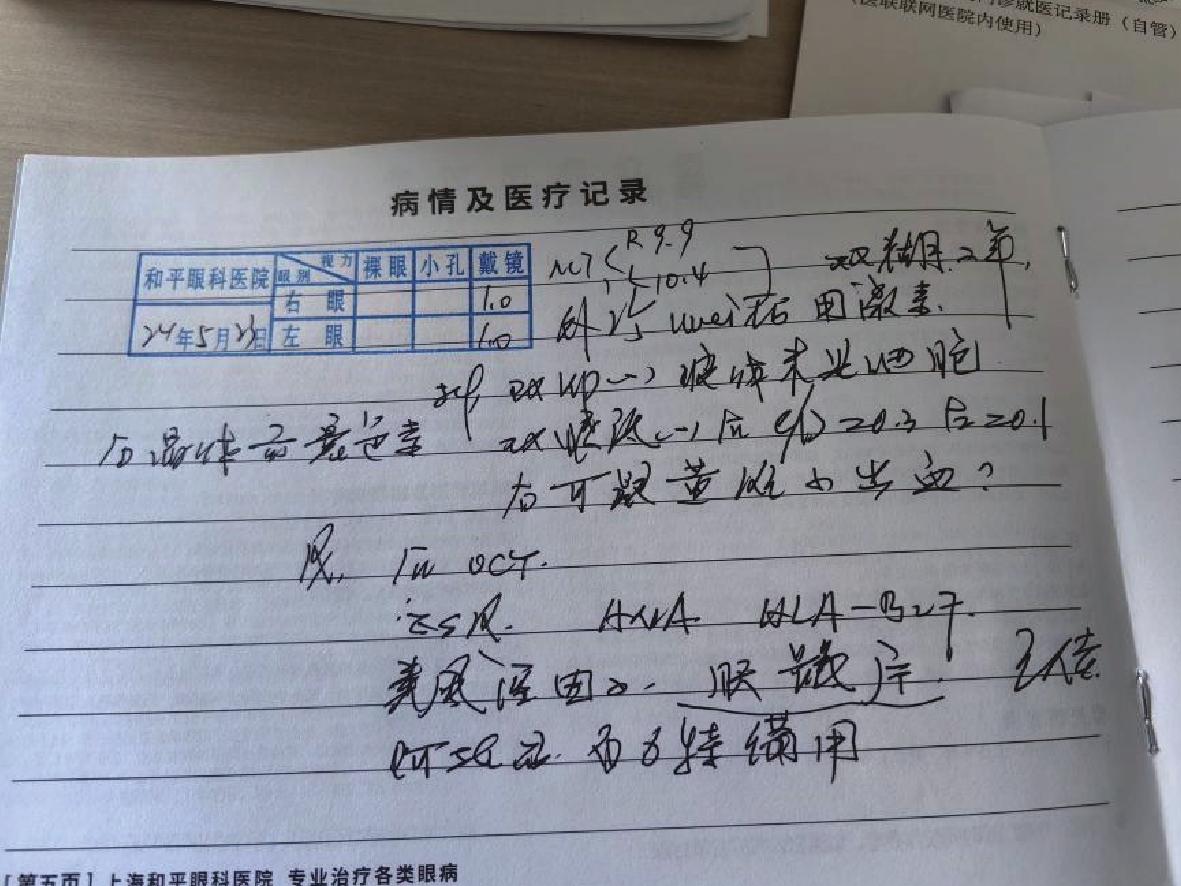

圖

王文吉醫生使用雙目間接檢眼鏡進行視網膜手術(攝于上世紀80年代末)

圖

王文吉醫生使用雙目間接檢眼鏡進行視網膜手術(攝于上世紀80年代末)

又一次抄方的時候來了一個眼內占位的病人,病人帶來厚厚一沓檢查資料,我跟著看了看,毫無頭緒。此時,王奶奶又問了,這個你考慮什么診斷?那個時候我已經抄方抄了很多次了,老是被問這個問題,于是我大膽反問了一句:您考慮什么診斷?她說了三個英文單詞,我只聽懂了astrocytoma一個單詞……于是每次給王奶奶抄完方是我學習動力最旺盛的時候,因為抄方的時候暴露了自己的各種無知。在王奶奶的帶教下,我學會了視網膜疾病需要搞清楚疾病來源于哪個層面,學會了玻璃體積血的病人不能僅僅滿足于看直接檢眼鏡,應該用雙目間接檢眼鏡再看一遍,因為后者的光更強,或許能看到更多信息;更加學習了她對病人的一絲不茍,有時候簡直可以用強迫癥來形容,經常是雙目間接檢眼鏡看完又要用三面鏡再查一遍眼底。

王奶奶的嚴謹體現在方方面面。多年前江老師說要總結一下眼內窺鏡下手術的眼內炎病人,準備投個雜志。于是我很快就把文章寫好了,江老師把文章發給王奶奶先審一遍。看到審稿意見我震驚了,王奶奶提了大大小小很多意見。我心想要這么精修的話,估計可以發個更好一點的SCI雜志吧。于是我照著王奶奶的意見修改了文章,投了個SCI。感謝王奶奶的嚴謹,那是我寫的臨床類文章被接受得最快的一次。有一天,我突然接到《中國眼耳鼻喉科雜志》編輯部的電話,說王奶奶找我,讓我去一下。跑到編輯部一看,王奶奶正在審稿,里面有句話說脈絡膜黑色素瘤容易在孕早期被發現。王奶奶說:“我記得你討論過一個孕期發現脈絡膜黑色素瘤的病例,那個病人懷孕多久了?你當時查的文獻有提到這方面嗎?”聽到這個問題我又震驚了,王奶奶真是太嚴謹了,就為了明確是孕早/中/晚特意找我驗證。

王奶奶學識如此淵博的人,卻從未鄙視過當年無知的我。認真地帶教,教會我很多,啟發了我的思考。經常能在醫院圖書館看到她在伏案讀書,她就像一面鏡子,讓我看到了自己的懶惰,激勵我努力向上。她對病人的一絲不茍讓我意識到醫生身上肩負的責任,不能辜負病人的期許。她平等地對待每一位年輕的醫生,沒有任何架子,認真地和我們討論病例,是我們學習的榜樣。

這次王奶奶得病后治療不積極,或許她不想沒有生活質量地活著,但是她不知道我們是多么的不舍,不希望永遠不能在圖書館里看見她的身影……

2024年11月17日

從王奶奶身上領悟眼科醫生的責任與人文關懷

雷博雅

我自認為不是一個擅長與上級醫師打交道,且情感略顯淡漠的醫生。雖然研究生期間就偶爾去王奶奶的門診抄方,但直到畢業后進入住院醫師規范化培訓輪轉,接觸到越來越多的復雜患者,我才逐漸與王奶奶熟悉起來。我們的交流,也主要以病例請教和討論為主。

王奶奶對待年輕醫生總是和藹可親,她的臨床專業水平自然毋庸置疑。每次與她交流,我都能收獲頗豐。但除此之外,她對患者所傾注的整體人文關懷,對我影響更為深刻。

我至今仍記得一個讓我印象深刻的病例。那是我出普通門診時遇到的一位小伙子,他剛剛完成淋巴瘤的全療程治療不久,眼看生活即將恢復正軌,卻又突然遭受雙眼視力急性下降,近乎失明。面對這樣的臨床問題,我當時的處理能力顯然不足,于是立即向王奶奶請求會診。和往常一樣,她欣然應允,并第一時間約好了會診的時間地點。“這么年輕的小伙子,要是雙眼失明,那他后面的人生可就太艱難了。抓緊時間,能多搶救一些視力都很好。”看過患者后,王奶奶喃喃自語道。雖然這是一個棘手的病例,但經過多方努力,患者最終保留了一些視力。

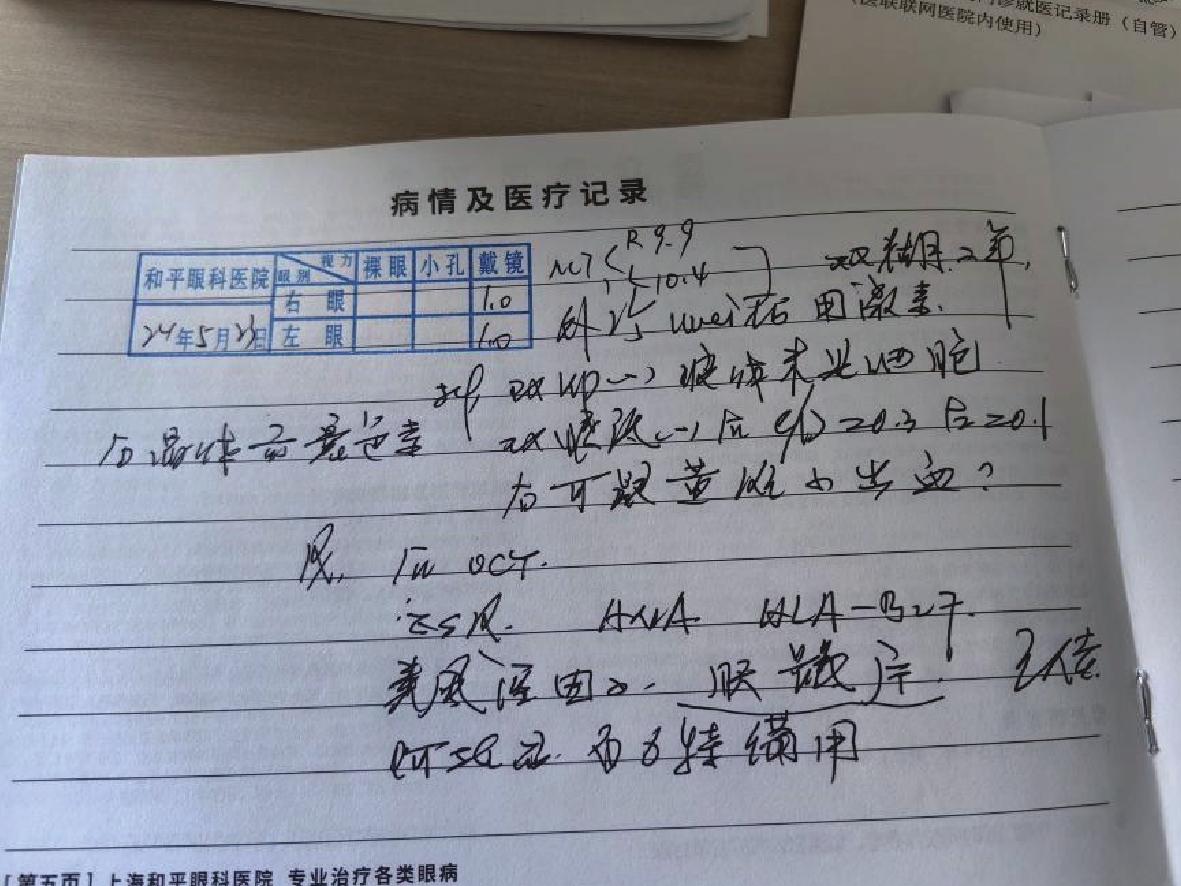

圖

王文吉醫生牽著她的小病人

圖

王文吉醫生牽著她的小病人

初次進診室時,他近乎失明,雙目無神,由家屬攙扶著,大概因為淋巴瘤的治療,頭發也掉光了。然而,在治療后第三年再來回訪時,他已能獨自進出診室,狀態好了很多,還找到了穩定的工作,燙了頭發。

我之前一直認為選擇眼科是選擇了一個工作輕松、診療壓力不大的臨床科室。直到那天聽到王奶奶“雙目失明,人生艱難”的感慨,我才對眼科醫生的職責有了更加深刻的體會。眼科醫生的診療抉擇,確實關系到患者人生的重大走向,責任重大。

王奶奶的感慨給了我深刻的警醒。為患者爭取多挽救一些視功能,其意義并不僅停留在眼疾治療層面,更是挽救一位社會個體的工作能力,挽救他所承擔的家庭責任,挽救他后續人生的生活質量。以人為本,精進技能,如履薄冰,也許就是我從王奶奶身上學到的臨床工作的真諦。

2024年11月26日

追光前行——王奶奶的傳承與影響

宣懿

我與王文吉老師的深厚淵源始于醫院的圖書館。十三年前的我,作為一名初出茅廬的住院醫師,剛剛踏上工作崗位,對臨床知識充滿了渴望。那時的我,一有時間就會去圖書館查閱資料,幾乎每次都能遇見一位穿著白大衣、頭發銀灰、精神矍鑠的知性老教授。她常常停留在外文期刊區,一坐便是數小時,直至閉館,無論寒暑,無分假日,即便是除夕,也依然如故。后來我才得知,這位令人欽佩的學者便是著名的王文吉老師,大家親切地稱她為“王奶奶”。在那一刻,一顆敬畏與向往的種子在我心中悄然種下。

攻讀博士學位期間,我的研究方向正是“脈絡膜骨瘤”這一眼科少見病。而王奶奶,早在上世紀80年代便診斷出了中國第一例脈絡膜骨瘤。盡管她并非我的直接導師,但很難否認,正是圖書館里那一次次不經意的邂逅,悄然編織起了我與王奶奶之間不解的淵源。

與王奶奶熟絡之后,我才明白為什么大家都叫她王奶奶。“隨和”和“涵養”這些詞太過普通。她不僅將自己的經驗和思路毫無保留地傳授給我,還主動分享自己學習后的相關文件和筆記,與我共同探討、學習。這種感覺超越了傳統的師徒傳授,更像是一位慈祥的奶奶,緊緊抱著我、扶著我、拉著我,與我并肩前行,最后目送我遠去。這份厚重的儀式感和傳承感,最終升華為一種堅定的信仰,讓我的科研之路走得格外堅實與踏實。

今年五月下旬,因相關科普工作的需要,我再次向王奶奶求證關于“脈絡膜骨瘤病例中國首次發現”的歷史資料。她依舊事無巨細地為我整理好了詳盡的資料,讓我深感敬佩與感激。

在中國,任何一種罕見病所影響的人群都數以百萬計。王文吉老師雖然已化作黑夜中的一縷流星,但她言傳身教的精神力量卻永遠照亮著我前行的道路。王奶奶的傳承與影響,讓我在面對未知與困難時有了更加堅定的底氣。縱使前路茫茫,我將秉持這份信仰,追光前行!

2024年11月27日

追憶王奶奶:醫者之光,照耀前行之路

竺珂

去年11月,醫院的疑難病例討論會,時逢我講課。站在講臺上,我忍不住向下張望,心中暗自期盼,王奶奶今天會來嗎?然而,環顧四周,遺憾地并未發現她的身影。我傾盡全力準備的病例,總希望能在泰斗面前展示一番,渴望得到她的認可與欣慰的笑容,同時也希望能為自己組上增光添彩,為自己贏得一絲榮耀,即便那只是微不足道的半瓶水晃蕩。以往每屆“饕餮盛宴”,王奶奶都會如約而至,即便已年近90歲高齡,她對知識的熱愛與追求從未減退。

回想起學生時代,我總會早早地從楓林宿舍出發,六點多便騎著車一路狂飆,只為能搶占一個前排座位。記得有一次,在肇嘉浜路等紅燈時,我遠遠望見一位老人佝僂著身軀緩緩前行。周末的清晨,街道上行人稀少,我定睛一看,原來是王奶奶。我心中暗自疑惑,她又不用占座,為何這么早出發?其實,奶奶哪里是為了占座,她是出于對學習的無比熱愛啊。

去年,王老師曾告訴我王奶奶的病情,我心中已然明了,或許是因為身體狀況已無法支撐她再來參加這些活動了吧。當時,王老師說奶奶傾向保守治療,而她覺得肝動脈栓塞效果好,能延長生存時間也能改善生活質量。我們還外行地討論了肝動脈栓塞的手術治療是否可以局麻,全麻老人家怕是無法耐受。我還特意去咨詢了中山肝外科的同學,得知是局麻后,便急忙告訴王老師,希望他能勸勸奶奶。王老師表示一定會去勸說。

今年6月,王奶奶來參加了我們的journal club,我分享了我們新命名的疾病。常老師請她點評時,她謙遜地說:“我不懂,我不說,你們說,你們說。”現在回想起來,如果當時我能準備得更充分一些,PPT做得更精美一些,或許奶奶的體驗會更好。但轉念一想,奶奶或許并不在意這些形式上的東西,她更看重的是我們對知識的渴望與追求。

課后,我和王老師一起請王奶奶會診疑難病例。她依然思維敏捷,一針見血地提出核心問題,給出關鍵鑒別、可行的方案和可能的診斷。她的才思敏捷令人嘖嘖稱贊,同時也給我們留下了許多值得深思的課后作業。

王奶奶曾說:“醫生這個職業不是賺錢的職業,但在這個職業中,我們得到的精神上的滿足是無與倫比的。”她的一生,無疑是極好的一生。她看過大千世界,學到了無窮的知識,幫助了無數的人,被那么多人深深地懷念著。

前一兩個月,我還曾在去手術室的路上,看到她蹣跚的背影,慢慢走向10號樓。然而,如今,她已走到了光里。

2024年11月28日

懷念王奶奶:仁心仁術,終身學習之光

陳文文

初次聽聞王奶奶的名字,我驚訝于她80歲高齡仍堅持看門診。慢慢地,我逐漸了解到她每天清晨都會研讀最新的醫學文獻,這份對知識的渴求與追求讓我從心底對她產生了深深的敬佩。

一次偶然的機會,我得知她竟是我導師常老師的恩師,這不禁讓我感嘆常老師對患者所展現出的耐心、細致與負責,正是源自王奶奶的言傳身教。在各類大大小小的會議上,王奶奶的身影總是格外引人注目。在大型學術研討會上,她總是從首場報告聆聽至閉幕,無一遺漏;即便是科室內部每周例行的病例分享小會,她也從不缺席,耐心傾聽我們這些后輩的病例匯報,并給予我們細致入微的點評與建設性的建議。她善于引用最新的醫學研究成果,以清晰的思路、深入淺出的方式闡述個人觀點,這不僅讓我對她的勤勉謙遜有了更直觀的感受,更對她那淵博的知識儲備與深厚的學術造詣有了更為深刻的認識。

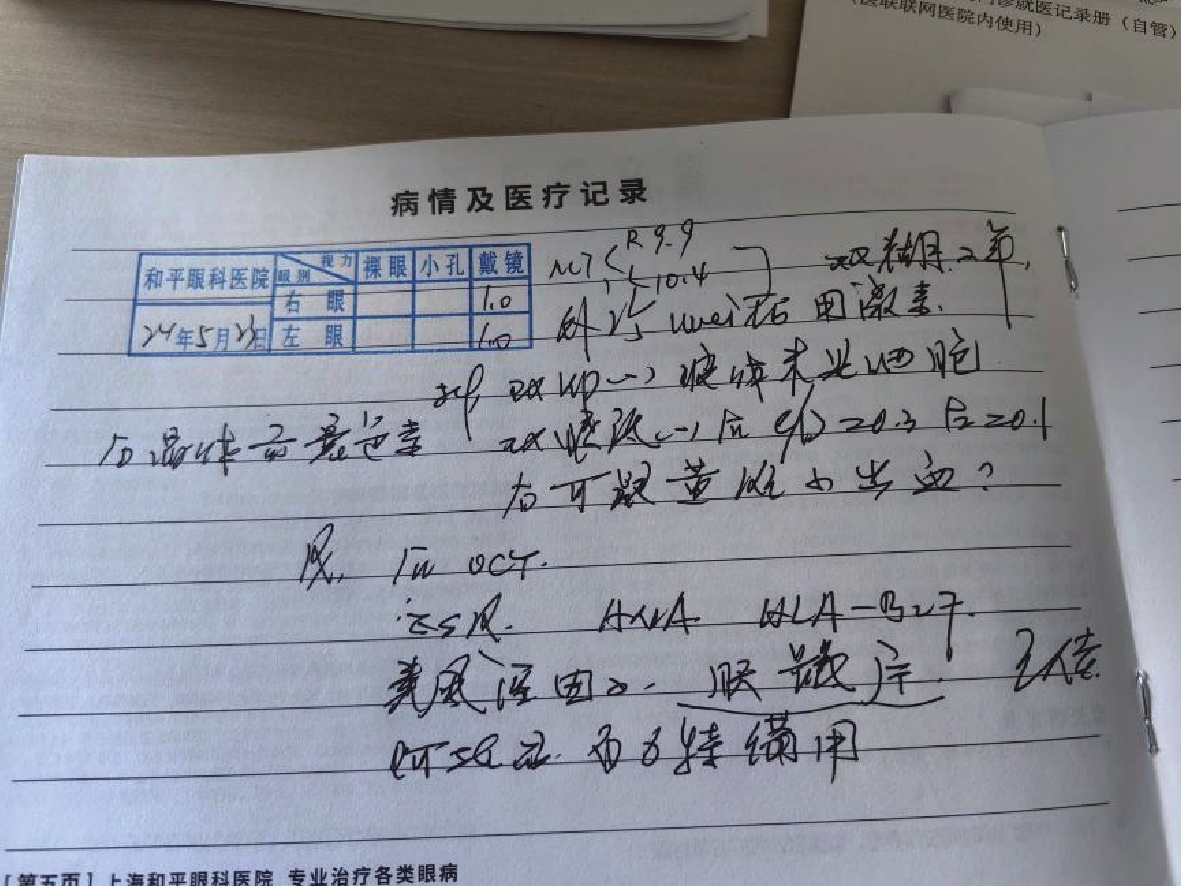

圖

王文吉醫生最后一次出診病歷記錄

圖

王文吉醫生最后一次出診病歷記錄

與王奶奶的交往雖然不算頻繁,但2019年那次成功添加她微信的情景,至今仍讓我記憶猶新,內心充滿了難以言表的興奮與激動。那時,我剛剛步入臨床的大門,對一切都充滿了好奇與敬畏。得知王奶奶不僅醫術高超,而且性格溫和、易于親近,我心中更是充滿了敬意。每當科室主任們遇到疑難病例時,他們都會主動與王奶奶探討,而我則有幸成為連接兩者之間的橋梁,負責傳遞病例資料。然而,現在回想起來,我為自己在那段時期未能充分履行好這一職責而感到深深地羞愧。當時,我僅僅是將患者的基本信息、簡要病史及檢查資料進行了簡單的匯總并發送給她。然而,王奶奶在收到資料后,卻能夠進一步深入詢問病史,從中發現我總結中的遺漏與不足。這一細節,讓我深刻意識到自己在臨床工作中的稚嫩與疏忽。更讓我后來感到懊悔的是,在那些病例討論的過程中,我竟然沒有主動去了解和學習病例背后所蘊含的討論思路與醫學知識。每一次與王奶奶的交流,都是一次難得的學習機會,而我卻因為自己的懶惰與無知,錯過了這些寶貴的進步空間。想到這些,我不禁再次為當時的自己感到羞愧與惋惜。

另一個深藏于心的遺憾,是我未曾有幸跟隨王奶奶出診,親身體驗她門診時的風采與智慧。如今,我只能通過閱讀師兄師姐們的文字描述,來遙想并感受她門診中的點點滴滴。

王奶奶在學術領域的卓越成就,對于科室的主任們而言,想必有著更為深切且直觀的體會。我堅信,隨著自己不斷在醫學道路上深耕細作、成長進步,對于王奶奶的學術貢獻與人格魅力,我將會擁有越來越深刻的理解和感悟。長久以來,我都為組里能有王奶奶這樣一位德高望重、醫者仁心、猶如領航燈塔般的存在而感到無比自豪。她就像是一座巍峨的高山,屹立不倒,指引著我們前行的方向;她又像是一代宗師,以其深厚的學術造詣和高尚的醫德風范,成為我們后輩仰望與攀登的崇高目標。盡管如今我們已無法再親眼目睹王奶奶在學術討論中的風采,但她那終身學習的精神、謙遜認真的態度以及仁心仁術的職業操守,早已深深地烙印在我的心中。這些寶貴的精神財富,將時刻提醒并激勵著我,在醫學這條漫長而艱辛的道路上,堅定信念、勇往直前,不斷追求更高的境界與更遠的未來。

微信上我們最后的交流定格在今年春節,我滿懷敬意地向王奶奶送上新年的祝福,愿她新年快樂。她溫柔地回復道:“謝謝小文,我還要祝福你呢,愿你快樂、幸福、美滿。”再次翻看,眼眶濕潤。

謝謝奶奶,一路走好,永遠懷念。

2024年11月21日

她一直走在陽光里——紀念王文吉王奶奶

張婷

2024年11月15日的晚上,收到了王醫生去世的消息,悲傷襲來,卻又舒了一口氣。已經有兩周沒有去醫院看她了,探望群里也是持續兩周的沉寂,所以最近都是在默默的期待這一天的早日到來,期待她少受一點軀體的折磨,就像她半年前那次住院期間說過的那樣,“我不知道這一天什么時候會來,如果無法挽回,就希望可以結束得快一點”。這是知識分子的一種尊嚴的堅守,最應該得到滿足。10月6號,和玲老師一起去醫院看王醫生的時候,她已經不能進食,身體已經沒有了能量,只有眼睛和大腦還在醒著。我試著摸了摸她溫熱的手背,她抬頭看了我一眼,說“張婷,你走吧”,我一個字也說不出,只能強忍著奪眶而出的淚水,沖出病房。自此就不敢再去看她,不想再讓她難過。從這時起,也就知道這一天就快來了,就這么突兀的來了。

回望認識王醫生,已經十幾載。2008年來到五官科醫院攻讀徐醫生的博士,2009年剛剛進病房輪轉,看到一個胖乎乎的老太太背著手來看手術前病人,身邊還有一個蹦蹦跳跳的師姐在管理她的床位。得知這就是大名鼎鼎的王文吉醫生,莫名羨慕起了管床的師姐,她是多么的榮幸。過了幾天,我的床上也收了一位王醫生的患者,懵懵懂懂的我被電話通知去8號樓上臺,跌跌撞撞地找到特需手術室的時候,王醫生的手術都快結束了。王醫生只是笑著看了一眼,告知我手術后的用藥。至此的遺憾,我就管過王醫生一個手術患者。后來,我出國學習了,后來她也逐漸停刀了。

博士畢業后,跟王醫生學習的機會轉到了門診,各種疑難雜癥,各種葡萄膜炎,我們這些“小朋友”的抄方工作都要面對王醫生經典的靈魂拷問“你看到什么,你考慮什么”。面紅耳赤、無所適從,是深刻的記憶。再后來,王醫生的聽力差了些,組里安排副主任醫師級別的醫生輪流陪她出門診,我們作為學生的抄方壓力小了些,開始帶著一點吃瓜的心態,觀看副主任醫師級別的老師們答不上問題時的小尷尬。

再過了幾年,我做住院總了,王醫生也不看門診了,但是組里的老師們會把一些診斷疑難的患者約到病房里,請王醫生來查診。我們這些在病房輪轉的主治醫生,就成了那個“托”。首先,我們會收到某位老師的指示:“某某患者,你看一下,然后給王醫生辦公室電話問問,她有沒有時間來看看這個病人。”一周五天工作日,王醫生辦公室的電話,總是可以撥通的,她也總是會如約來到病房。剛開始沒有經驗,我們以為自己只是當個傳話筒,請大佬出山即可。沒料到,王醫生不管轉診醫生是誰,只是對著眼前的我們提問,經典的靈魂拷問再次襲來,“你考慮什么”,我們面紅耳赤的不敢借口說自己只是個“托”。后來的我們,都必須在請王醫生出來之前,仔仔細細整理好患者的各種病史資料和查體,整理好診斷思路,才有膽量去撥通那個熟悉的辦公室電話。而今,那個電話的那一端,無人接聽。

和王醫生的微信溝通,始于2019年2月。她從國外休養了2年回國,86歲高齡的她開始使用蘋果電腦。組里老師們商量著,一起給她買了個MAC PRO大屏幕,方便她看文獻和做PPT。由于我和她的小區住得近,江老師就派我負責教王醫生如何學會使用蘋果電腦,于是,和王醫生的聯系也就多了起來。她會約我有空的時間教她使用新的軟件,會表揚我今天去她辦公室的時候穿的裙子挺漂亮,會順手塞給我一盒餅干吃,會送我兩個佛手香瓜帶回家聞聞。有時候我在門診,她會插空進來帶個老患者,讓我幫忙開一下檢查申請,亦或是塞給我一小份她的生日蛋糕,讓我帶回家吃,說是醫院工會老師們給她一起慶生的福利。一次幫她修家里的舊臺式電腦,帶著師妹和女兒一起去她家,王醫生背著手,笑呵呵低頭問我5歲的女兒表演個節目。這些點滴記憶歷歷在目,她是如此普通又平凡可愛的奶奶。

時間轉眼來到2022年4月的封控。王醫生會每天把疫情防控的新聞轉發給我。其實那時候,我已經因密接在家封控1個月。多年前蹦蹦跳跳的師姐已經成熟了,關心地問道,“奶奶有吃的嗎?”,我才想起物資的短缺應該已經狠狠地影響了獨自在家只有阿姨照顧的王醫生。于是,差遣師妹交出一些多余的物資,再讓師弟跑腿送到了王醫生小區門口。后來我解封了,王醫生因為高齡還不方便出門,于是接下來的那幾個月里,只要可以在醫院食堂搶購到食品,就每周打包一份,我們或開著汽車、或騎著自行車、或騎著電驢,送去她小區門口的置物架。雖然不能照面,王醫生卻十分感動,我們幾個小輩也無比開心。這個特殊時期,徐醫生的翻譯書籍工作也如期完成,王醫生的審閱工作井井有條地參與其中。

封控結束后的那個國慶節,我發消息問王醫生,要不要和我們帶娃的幾個一起去青浦玩玩,溜達一下淀山湖,看看荷花,她回復說“聽來很優雅”,只是后來她還是思前想后怕拖累我們而未能成行。王醫生的日常工作卻是一刻不閑的接上了,她會繼續來聽我們每周的小講課,來科會講課,參加每年的學習班。每周她都會微信問我,本周是否有學術活動,我逐漸養成了先主動發給她的習慣。

圖

王文吉醫生給年輕醫生講課

圖

王文吉醫生給年輕醫生講課

今年5月29日,有一個徐醫生的現場采訪錄制節目,在手術室忙活了一天,徐醫生說,讓王醫生也來參加采訪一段吧。于是,我匆匆的微信聯系王醫生,她先婉拒,又在我糾纏之下答應了在圖書館接受采訪。我又匆匆的從手術室奔到圖書館門口,迎面看到王醫生穿著白大衣,背著手,踩著她彈跳的步伐,在斜照的陽光中向我走來。至今回想,那是一幅多么美麗的畫面啊。

王醫生空閑時會經常轉發一些微信帖子給我們,比如分享法國巴黎奧運會火炬儀式,提醒徐家匯高溫,轉發人工眼球科技,到了今年8月份,王醫生最后發給我的消息,是不要在升降電梯里推電動車的帖子。一位全國知名的長輩,對晚輩的細小的惦記和關懷。她給予我們的能量是巨大的,溫暖的,她會一直走在陽光里。

在王醫生離開的這段日子里,我手機經常循環播放一首《如愿》,這首歌的歌詞非常深刻地表達出了我們對王醫生的懷念,希望她可以聽到:你是遙遙的路,山野大霧里的燈;我是孩童啊,走在你的眼眸……而我將夢你所夢的團圓,愿你所愿的永遠,走你所走的長路,這樣的愛你啊;我也將見你未見的世界,寫你未寫的詩篇,天邊的月,心中的念,你永在我身邊;與你相遇,一生清澈,如你年輕的臉。

2024年12月2日

揮別與紀念王奶奶

舒秦蒙

王奶奶知道我,她叫出過我的名字。

前年我參與徐老師的玻璃體視網膜手術書籍翻譯,婷姐給奶奶說可以找我要譯文,為翻譯的小朋友們指點一二。她說,舒秦蒙啊,我知道,搞葡萄膜炎的,英語好。

這兩者我不敢自標,是帶有躲避的,沒想到奶奶知道我是因為此。

那一陣封控,我擔任門診大組長,時常在家,有一定的空閑進行譯文的校對,在修改后將譯文用郵件發給她。她效率很高,往往在第二天便能給出大體的意見,指出翻譯是否符合原則,并指出中文或可嘗試簡約,符合中文表述習慣,并請我把改后的譯文再返回各位譯者。

她在對話的結尾常常說的是:“不知你的看法如何?”“若我修改有誤請指出。”“其他譯者對修改有不同意見也請告知我。”“中文加工請不要有顧慮,我的中文可能已經過時。”以謙遜的姿態面對后輩的駑拙成果,并不會天然地認為自己出手是為稚徒們添加增益,也并不天然地認為經歷了年月的悠長便有自高的本領,也絕不會因為自身知識的完備而傲慢地封閉。學問是天下最大的公物,此下所有人都是學徒,她應是這樣認為的。

她并不擅長用智能手機,可以想象出她打字的困難,遣造出的詞句樸素,沒有標點,但每次都熱情而莊重地寫出大段意見。她在修改文檔時不會使用修訂模式,而我也無法隔空詳細給出教程。于是她選擇保留原文,另用標注寫出修改內容,這些都給她帶來了許多額外的工作。但她在每一處修改都詳細地寫出原文可能的含義,翻譯可能隱去了什么細節,并與我討論。我后來也斗膽就一些解剖翻譯是否可以沿用曾經的概念征求她的意見,她表示肯定,認為我的觀察和結論是得體的,并希望我多多反饋。回想起來,那時我太膽怯保守,在這樣的宗師面前無論如何不敢存以勇敢的求進心態,并不是一個在追求知識的過程中勇于表現自己的后輩,似乎隱隱中辜負了她的期盼,有一絲難以捕捉的悔恨和心酸。

翻譯近乎完成時,她還有一部分章節沒有閱讀過,我問她,是否需要查看這一部分。她說:“你們不是已經完工了嗎?”我說:“確實已經完工了,無關乎進度,只是這一部分是以技術內容為主,王老師還沒有看過,王老師如果有興趣,我就發給您。”我沒有明言的一部分是,作為奠基人,這是她一輩子的事業,她領路了那么久,我們跟在她后面做的這些工作,是應該讓她過目的。她很高興,說:“好,可以。”并鄭重地向我說明,她讀了原文的序,美國學界對Steve Charles評價很高,是杰出的醫生、教師和工程師,這本書應有高質量的翻譯,她應該一看。

精神富足,但物質匱乏。翻譯進行中有一天婷姐和我說,老太太會不會已經沒有菜吃了。我說:“不知道,她沒有提過。”婷姐說:“她不會說的,不能指望她開口,這樣的知識分子,怎么會在缺東西的時候開口呢。”我那時比較幸運,確實有一些富余的食物。我忘了是她準備還是我準備的,把一些多出來的蔬菜打包,在我出門去看門診的中午,路過王奶奶的小區,將蔬菜包交給了門口的保安。

我告訴他們,是幾棟幾樓幾號,是一個老太太,和一個保姆一起住。他們表示,啊知道了,是有一個老太太,是有一個保姆,等她們下樓了拿。似乎對上了模糊的暗號,也可能我和他們都根本沒有指代正確,但是氣氛的祥和與現實的隔閡讓我無法深究確切,只有把蔬菜包放下便走。

路上經過學校,我看著樓房,為我今天做出的沒有技術含量的跑腿勞動感到欣慰。現在還有看得見摸得著的,有精氣神的老祖宗,可真不容易。

后來婷姐給我說,奶奶收到菜了,向我們道謝。又補充,老太太其實吃不了多少,都讓阿姨吃了。

我在學生時代曾經給王奶奶抄方,她會根據我的學習資歷提一些符合我水平的問題,我一一作答,對了她便點點頭,錯了她就會笑著搖頭,留下慚愧的我。知恥而后勇,經歷過她的嚴格要求的那一代人都知道,她提問,答對是應該的,做得好是應該的,這是五官科醫院應有的驕傲。現在的正主任醫師,已經是堂堂的大家,也都曾是她的學生。偶爾在聊天時談到她們讀書時,在醫院里遠遠地看到王奶奶走過來,想起她上次見面吩咐下來要去讀的書還沒打開呢,都會忙不迭地躲起來,怕她問:“上次讓你看的書看了嗎?講給我聽聽。”

有一次她門診,遇到一個十分啰嗦的老太患者,以旺盛的勢頭和王奶奶分享自己孫女的生活和精神,對王奶奶的耐心產生極大的拷問。最后奶奶轉頭求救一般,問我:“你剛給我說,你現在在做什么研究?”于是我愁眉苦臉地展開學習匯報,用一種相比較為輕松的折磨將她拯救下來。

另一次她門診,遇到一個沒有什么希望的病人,也無法給出確切的答案,只能再去檢查。五大三粗的家屬不肯接受,偷偷拉住我,問可否給出王醫生的聯系方式,我自然是以醫院規定來拒絕。那位家屬恨恨地握了拳頭,用明顯克制下來的情緒對我說:“請理解我,有些情況你不了解,我們為了見王醫生,是付出了很大的代價的”。我瞬間明白,看向王奶奶,想的是今天要保護好她。原來這樣一個瘦弱的,年邁的,備受尊重的醫生會面臨這樣惡性的壓力,原來會有人利用這樣一個歷經許多的寶藏獲取了利益,又轉移了仇恨。我勸說那位家屬出門,下了門診以后又和他長談,委婉地表示他應該向收取他代價的人去索取,這才是公平的。那天結束后,我心里有憤恨和恐懼,又有惋惜和不甘。

又一次她門診,有一位在外院判斷后依然不明,很疑難的患者。我當時已經有了一些經驗,躍躍欲試,初篩的時候和患者大量交流,看了所有資料,認為可能是黏膜相關淋巴組織(MALT)淋巴瘤,一種緩慢的眼內腫瘤,不無得意地準備向奶奶展示本領。王奶奶看了病人,只看了一張眼底照,其他資料還沒拿進來,她便拿著照片向我轉過來,說“這個應該是一個MALT淋巴瘤”。我瞠目結舌,雖然我知道自己班門弄斧,但她只看了一眼,就得出了我冥思苦想的結論。我回去實驗室和師妹說了,師妹驚嘆得叫出來:就看一眼,都是什么人啊??一方面是無能的自己,另一方面是神奇的奶奶。我想知道她怎么一眼判斷的,跟病人要了資料,給奶奶打電話,她說她已經在圖書館查資料了,麻煩我帶著資料去找她。我找到她,她細細地給我說裂隙燈里看到了什么,玻璃體里有什么,照片里是怎么反映的,文獻里是怎么描述的,某些特定的情況下會看到什么特定的體征,既系統又細節。我說您如此有經驗,還如此刻苦。她說,經驗是很重要,但是學習更重要,一生都要保持學習,因為新的必然會淘汰舊的。我之前知道她是一座高山,但她是怎樣一座磅礴而奇峻的高山,我那時才知道。

每次遇到她在醫院里走路,低著頭,走得很快,矯健中又帶著十分的沉穩,一步步走得很踏實。偶爾在病房里遇到難分析的病,問她意見。像種一棵樹,她從問題的泥土分析起,再到根須,再到樹干,再到樹干的開枝散葉,再怎么層層疊疊,也是主次分明,是萬不會錯的。

我們偶爾談起奶奶,除了樸素的崇敬,一些可以用言詞表達的敬仰之外,大多會說,她真是一名純粹的醫生,是一名卓越的具有求真精神的知識分子,一名不畏艱險的領路人。參天之樹,必有其根,懷山之水,必有其源。中國人對讀書是有著貫穿歷史的崇敬的,各類古籍中所載源遠流長的求真的價值觀,在王奶奶身上,有著極大的相映射,她是某些古樸信仰在現實中有血有肉的體現。

王奶奶是一座高山,我們在山腳下看著她,看著峰頂云霧繚繞,不知上面是什么呢?我們以宗師稱呼她,以大家之名贊美她,從她身上體會著“身不能至,心向往之”的鞭策作用。而這些對她重要嗎?我們在仰望她這座高峰上飄著的云朵時,她或許并不在意,她或許也在探尋,這些云朵之中是否還藏著千仞之深的奧妙?是她一生追尋,寄托所在?

我曾和師姐說,奶奶的一生,是仁心仁術,都是正的,隨后也都笑了,奶奶也并不會在意。誰會說自己醫者仁心呢?太淺了。

我和奶奶交集不多,在僅有的對話里,感受著她的勤勉、謙遜和不凡的才能。

仁心仁術,心術,里面有一句歌詞,以前聽起來覺得很俗,但是今天想著王奶奶,反復聽,聽到眼淚婆娑。

“怎樣的揮別,都是紀念。”

2024年11月17日

記我心中的王奶奶

任慧

2000年初剛進醫院讀研究生的時候我就去了玻璃體視網膜學組輪轉,當時管了一個玻璃體混濁的病人。將病人收進來的李主任找了王奶奶來會診,看看是不是中樞神經系統淋巴瘤。于是剛進臨床的我就接觸了這個罕見病及眼科界泰山北斗般的人物。老師們給我科普了王奶奶當主任時的威嚴,查房的時候引用文獻會精確到哪期哪頁,給大家帶來不小的壓力。很快我就排到了去給王奶奶抄方,一天我正忙著在電腦里開處方,正在給病人檢查的王奶奶突然轉過頭來跟說“你來看看這個病人”,邊說邊把頭上的間接檢眼鏡摘下來遞給我。當時的我連前置鏡都沒有用利索,更不用說是雙目間接檢眼鏡了。硬著頭皮戴上雙目間接檢眼鏡,我嘗試著看了一下,啥也沒看到,為了不耽誤王奶奶的時間,就準備把間接檢眼鏡摘下來了。看我準備摘檢眼鏡,王奶奶問:你看到了什么?這話嚇得我一激靈,只好說我再看一眼。還好第二次竟然看見了眼底,然后我就認識了有髓神經纖維。

圖

王文吉醫生使用雙目間接檢眼鏡進行視網膜手術(攝于上世紀80年代末)

圖

王文吉醫生使用雙目間接檢眼鏡進行視網膜手術(攝于上世紀80年代末)

又一次抄方的時候來了一個眼內占位的病人,病人帶來厚厚一沓檢查資料,我跟著看了看,毫無頭緒。此時,王奶奶又問了,這個你考慮什么診斷?那個時候我已經抄方抄了很多次了,老是被問這個問題,于是我大膽反問了一句:您考慮什么診斷?她說了三個英文單詞,我只聽懂了astrocytoma一個單詞……于是每次給王奶奶抄完方是我學習動力最旺盛的時候,因為抄方的時候暴露了自己的各種無知。在王奶奶的帶教下,我學會了視網膜疾病需要搞清楚疾病來源于哪個層面,學會了玻璃體積血的病人不能僅僅滿足于看直接檢眼鏡,應該用雙目間接檢眼鏡再看一遍,因為后者的光更強,或許能看到更多信息;更加學習了她對病人的一絲不茍,有時候簡直可以用強迫癥來形容,經常是雙目間接檢眼鏡看完又要用三面鏡再查一遍眼底。

王奶奶的嚴謹體現在方方面面。多年前江老師說要總結一下眼內窺鏡下手術的眼內炎病人,準備投個雜志。于是我很快就把文章寫好了,江老師把文章發給王奶奶先審一遍。看到審稿意見我震驚了,王奶奶提了大大小小很多意見。我心想要這么精修的話,估計可以發個更好一點的SCI雜志吧。于是我照著王奶奶的意見修改了文章,投了個SCI。感謝王奶奶的嚴謹,那是我寫的臨床類文章被接受得最快的一次。有一天,我突然接到《中國眼耳鼻喉科雜志》編輯部的電話,說王奶奶找我,讓我去一下。跑到編輯部一看,王奶奶正在審稿,里面有句話說脈絡膜黑色素瘤容易在孕早期被發現。王奶奶說:“我記得你討論過一個孕期發現脈絡膜黑色素瘤的病例,那個病人懷孕多久了?你當時查的文獻有提到這方面嗎?”聽到這個問題我又震驚了,王奶奶真是太嚴謹了,就為了明確是孕早/中/晚特意找我驗證。

王奶奶學識如此淵博的人,卻從未鄙視過當年無知的我。認真地帶教,教會我很多,啟發了我的思考。經常能在醫院圖書館看到她在伏案讀書,她就像一面鏡子,讓我看到了自己的懶惰,激勵我努力向上。她對病人的一絲不茍讓我意識到醫生身上肩負的責任,不能辜負病人的期許。她平等地對待每一位年輕的醫生,沒有任何架子,認真地和我們討論病例,是我們學習的榜樣。

這次王奶奶得病后治療不積極,或許她不想沒有生活質量地活著,但是她不知道我們是多么的不舍,不希望永遠不能在圖書館里看見她的身影……

2024年11月17日

從王奶奶身上領悟眼科醫生的責任與人文關懷

雷博雅

我自認為不是一個擅長與上級醫師打交道,且情感略顯淡漠的醫生。雖然研究生期間就偶爾去王奶奶的門診抄方,但直到畢業后進入住院醫師規范化培訓輪轉,接觸到越來越多的復雜患者,我才逐漸與王奶奶熟悉起來。我們的交流,也主要以病例請教和討論為主。

王奶奶對待年輕醫生總是和藹可親,她的臨床專業水平自然毋庸置疑。每次與她交流,我都能收獲頗豐。但除此之外,她對患者所傾注的整體人文關懷,對我影響更為深刻。

我至今仍記得一個讓我印象深刻的病例。那是我出普通門診時遇到的一位小伙子,他剛剛完成淋巴瘤的全療程治療不久,眼看生活即將恢復正軌,卻又突然遭受雙眼視力急性下降,近乎失明。面對這樣的臨床問題,我當時的處理能力顯然不足,于是立即向王奶奶請求會診。和往常一樣,她欣然應允,并第一時間約好了會診的時間地點。“這么年輕的小伙子,要是雙眼失明,那他后面的人生可就太艱難了。抓緊時間,能多搶救一些視力都很好。”看過患者后,王奶奶喃喃自語道。雖然這是一個棘手的病例,但經過多方努力,患者最終保留了一些視力。

圖

王文吉醫生牽著她的小病人

圖

王文吉醫生牽著她的小病人

初次進診室時,他近乎失明,雙目無神,由家屬攙扶著,大概因為淋巴瘤的治療,頭發也掉光了。然而,在治療后第三年再來回訪時,他已能獨自進出診室,狀態好了很多,還找到了穩定的工作,燙了頭發。

我之前一直認為選擇眼科是選擇了一個工作輕松、診療壓力不大的臨床科室。直到那天聽到王奶奶“雙目失明,人生艱難”的感慨,我才對眼科醫生的職責有了更加深刻的體會。眼科醫生的診療抉擇,確實關系到患者人生的重大走向,責任重大。

王奶奶的感慨給了我深刻的警醒。為患者爭取多挽救一些視功能,其意義并不僅停留在眼疾治療層面,更是挽救一位社會個體的工作能力,挽救他所承擔的家庭責任,挽救他后續人生的生活質量。以人為本,精進技能,如履薄冰,也許就是我從王奶奶身上學到的臨床工作的真諦。

2024年11月26日

追光前行——王奶奶的傳承與影響

宣懿

我與王文吉老師的深厚淵源始于醫院的圖書館。十三年前的我,作為一名初出茅廬的住院醫師,剛剛踏上工作崗位,對臨床知識充滿了渴望。那時的我,一有時間就會去圖書館查閱資料,幾乎每次都能遇見一位穿著白大衣、頭發銀灰、精神矍鑠的知性老教授。她常常停留在外文期刊區,一坐便是數小時,直至閉館,無論寒暑,無分假日,即便是除夕,也依然如故。后來我才得知,這位令人欽佩的學者便是著名的王文吉老師,大家親切地稱她為“王奶奶”。在那一刻,一顆敬畏與向往的種子在我心中悄然種下。

攻讀博士學位期間,我的研究方向正是“脈絡膜骨瘤”這一眼科少見病。而王奶奶,早在上世紀80年代便診斷出了中國第一例脈絡膜骨瘤。盡管她并非我的直接導師,但很難否認,正是圖書館里那一次次不經意的邂逅,悄然編織起了我與王奶奶之間不解的淵源。

與王奶奶熟絡之后,我才明白為什么大家都叫她王奶奶。“隨和”和“涵養”這些詞太過普通。她不僅將自己的經驗和思路毫無保留地傳授給我,還主動分享自己學習后的相關文件和筆記,與我共同探討、學習。這種感覺超越了傳統的師徒傳授,更像是一位慈祥的奶奶,緊緊抱著我、扶著我、拉著我,與我并肩前行,最后目送我遠去。這份厚重的儀式感和傳承感,最終升華為一種堅定的信仰,讓我的科研之路走得格外堅實與踏實。

今年五月下旬,因相關科普工作的需要,我再次向王奶奶求證關于“脈絡膜骨瘤病例中國首次發現”的歷史資料。她依舊事無巨細地為我整理好了詳盡的資料,讓我深感敬佩與感激。

在中國,任何一種罕見病所影響的人群都數以百萬計。王文吉老師雖然已化作黑夜中的一縷流星,但她言傳身教的精神力量卻永遠照亮著我前行的道路。王奶奶的傳承與影響,讓我在面對未知與困難時有了更加堅定的底氣。縱使前路茫茫,我將秉持這份信仰,追光前行!

2024年11月27日

追憶王奶奶:醫者之光,照耀前行之路

竺珂

去年11月,醫院的疑難病例討論會,時逢我講課。站在講臺上,我忍不住向下張望,心中暗自期盼,王奶奶今天會來嗎?然而,環顧四周,遺憾地并未發現她的身影。我傾盡全力準備的病例,總希望能在泰斗面前展示一番,渴望得到她的認可與欣慰的笑容,同時也希望能為自己組上增光添彩,為自己贏得一絲榮耀,即便那只是微不足道的半瓶水晃蕩。以往每屆“饕餮盛宴”,王奶奶都會如約而至,即便已年近90歲高齡,她對知識的熱愛與追求從未減退。

回想起學生時代,我總會早早地從楓林宿舍出發,六點多便騎著車一路狂飆,只為能搶占一個前排座位。記得有一次,在肇嘉浜路等紅燈時,我遠遠望見一位老人佝僂著身軀緩緩前行。周末的清晨,街道上行人稀少,我定睛一看,原來是王奶奶。我心中暗自疑惑,她又不用占座,為何這么早出發?其實,奶奶哪里是為了占座,她是出于對學習的無比熱愛啊。

去年,王老師曾告訴我王奶奶的病情,我心中已然明了,或許是因為身體狀況已無法支撐她再來參加這些活動了吧。當時,王老師說奶奶傾向保守治療,而她覺得肝動脈栓塞效果好,能延長生存時間也能改善生活質量。我們還外行地討論了肝動脈栓塞的手術治療是否可以局麻,全麻老人家怕是無法耐受。我還特意去咨詢了中山肝外科的同學,得知是局麻后,便急忙告訴王老師,希望他能勸勸奶奶。王老師表示一定會去勸說。

今年6月,王奶奶來參加了我們的journal club,我分享了我們新命名的疾病。常老師請她點評時,她謙遜地說:“我不懂,我不說,你們說,你們說。”現在回想起來,如果當時我能準備得更充分一些,PPT做得更精美一些,或許奶奶的體驗會更好。但轉念一想,奶奶或許并不在意這些形式上的東西,她更看重的是我們對知識的渴望與追求。

課后,我和王老師一起請王奶奶會診疑難病例。她依然思維敏捷,一針見血地提出核心問題,給出關鍵鑒別、可行的方案和可能的診斷。她的才思敏捷令人嘖嘖稱贊,同時也給我們留下了許多值得深思的課后作業。

王奶奶曾說:“醫生這個職業不是賺錢的職業,但在這個職業中,我們得到的精神上的滿足是無與倫比的。”她的一生,無疑是極好的一生。她看過大千世界,學到了無窮的知識,幫助了無數的人,被那么多人深深地懷念著。

前一兩個月,我還曾在去手術室的路上,看到她蹣跚的背影,慢慢走向10號樓。然而,如今,她已走到了光里。

2024年11月28日

懷念王奶奶:仁心仁術,終身學習之光

陳文文

初次聽聞王奶奶的名字,我驚訝于她80歲高齡仍堅持看門診。慢慢地,我逐漸了解到她每天清晨都會研讀最新的醫學文獻,這份對知識的渴求與追求讓我從心底對她產生了深深的敬佩。

一次偶然的機會,我得知她竟是我導師常老師的恩師,這不禁讓我感嘆常老師對患者所展現出的耐心、細致與負責,正是源自王奶奶的言傳身教。在各類大大小小的會議上,王奶奶的身影總是格外引人注目。在大型學術研討會上,她總是從首場報告聆聽至閉幕,無一遺漏;即便是科室內部每周例行的病例分享小會,她也從不缺席,耐心傾聽我們這些后輩的病例匯報,并給予我們細致入微的點評與建設性的建議。她善于引用最新的醫學研究成果,以清晰的思路、深入淺出的方式闡述個人觀點,這不僅讓我對她的勤勉謙遜有了更直觀的感受,更對她那淵博的知識儲備與深厚的學術造詣有了更為深刻的認識。

圖

王文吉醫生最后一次出診病歷記錄

圖

王文吉醫生最后一次出診病歷記錄

與王奶奶的交往雖然不算頻繁,但2019年那次成功添加她微信的情景,至今仍讓我記憶猶新,內心充滿了難以言表的興奮與激動。那時,我剛剛步入臨床的大門,對一切都充滿了好奇與敬畏。得知王奶奶不僅醫術高超,而且性格溫和、易于親近,我心中更是充滿了敬意。每當科室主任們遇到疑難病例時,他們都會主動與王奶奶探討,而我則有幸成為連接兩者之間的橋梁,負責傳遞病例資料。然而,現在回想起來,我為自己在那段時期未能充分履行好這一職責而感到深深地羞愧。當時,我僅僅是將患者的基本信息、簡要病史及檢查資料進行了簡單的匯總并發送給她。然而,王奶奶在收到資料后,卻能夠進一步深入詢問病史,從中發現我總結中的遺漏與不足。這一細節,讓我深刻意識到自己在臨床工作中的稚嫩與疏忽。更讓我后來感到懊悔的是,在那些病例討論的過程中,我竟然沒有主動去了解和學習病例背后所蘊含的討論思路與醫學知識。每一次與王奶奶的交流,都是一次難得的學習機會,而我卻因為自己的懶惰與無知,錯過了這些寶貴的進步空間。想到這些,我不禁再次為當時的自己感到羞愧與惋惜。

另一個深藏于心的遺憾,是我未曾有幸跟隨王奶奶出診,親身體驗她門診時的風采與智慧。如今,我只能通過閱讀師兄師姐們的文字描述,來遙想并感受她門診中的點點滴滴。

王奶奶在學術領域的卓越成就,對于科室的主任們而言,想必有著更為深切且直觀的體會。我堅信,隨著自己不斷在醫學道路上深耕細作、成長進步,對于王奶奶的學術貢獻與人格魅力,我將會擁有越來越深刻的理解和感悟。長久以來,我都為組里能有王奶奶這樣一位德高望重、醫者仁心、猶如領航燈塔般的存在而感到無比自豪。她就像是一座巍峨的高山,屹立不倒,指引著我們前行的方向;她又像是一代宗師,以其深厚的學術造詣和高尚的醫德風范,成為我們后輩仰望與攀登的崇高目標。盡管如今我們已無法再親眼目睹王奶奶在學術討論中的風采,但她那終身學習的精神、謙遜認真的態度以及仁心仁術的職業操守,早已深深地烙印在我的心中。這些寶貴的精神財富,將時刻提醒并激勵著我,在醫學這條漫長而艱辛的道路上,堅定信念、勇往直前,不斷追求更高的境界與更遠的未來。

微信上我們最后的交流定格在今年春節,我滿懷敬意地向王奶奶送上新年的祝福,愿她新年快樂。她溫柔地回復道:“謝謝小文,我還要祝福你呢,愿你快樂、幸福、美滿。”再次翻看,眼眶濕潤。

謝謝奶奶,一路走好,永遠懷念。

2024年11月21日