本研究的目的是把生物化學指標肌鈣蛋白與心音學指標結合起來對家兔進行心臟疲勞的綜合評估,分析運動誘發的心臟疲勞和心肌損傷。選用新西蘭白兔進行多輪負重游泳實驗,達到力竭狀態,觀察和檢測運動應激后第1心音對第2心音幅值比值(S1/S2)、心率(HR)、肌鈣蛋白的變化趨勢以及變化在24~48 h后是否恢復。實驗終點是完成3次力竭實驗或力竭致死。所有實驗家兔在靜息狀態下從其血液中檢測出肌鈣蛋白I[(0.02±0.01) ng/mL],一般說來,這是一種肌鈣蛋白的生理性釋放。家兔首次力竭后肌鈣蛋白I和S1/S2升高,休息24 h后,S1/S2、HR和肌鈣蛋白I都向基線值回復,意味著經歷了心臟疲勞過程。反復力竭實驗能觀察到家兔心臟負荷過重現象,并導致11只家兔中3只死亡,意味著心肌損傷;其肌鈣蛋白的升高可用病理性釋放來解釋。心肌損傷的評估不能單獨依據肌鈣蛋白水平的高低,而須依靠綜合分析。

引用本文: 嚴小波, 羅麟梅, 肖守中, 劉磊矗, 鄧溯源, 張聰, 夏國翔. 結合肌鈣蛋白檢測的心臟疲勞家兔實驗研究. 生物醫學工程學雜志, 2014, 31(4): 855-860. doi: 10.7507/1001-5515.20140161 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

心臟疲勞的概念應該與生物醫學中關于疲勞的概念保持一致性,后者涉及一種生理過程,這種過程表現為過強、過頻或過長的活動導致功能下降但能夠在短時間內恢復至原有水平。在心臟疲勞研究中,對于這個“短時間內恢復”的具體時間數值,有的研究者定為48 h[1],另外一些研究者定為24 h[2-3]。

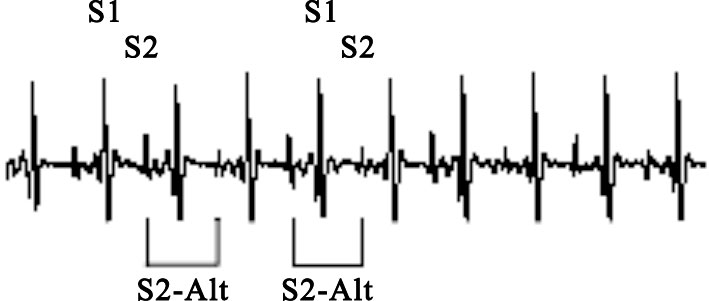

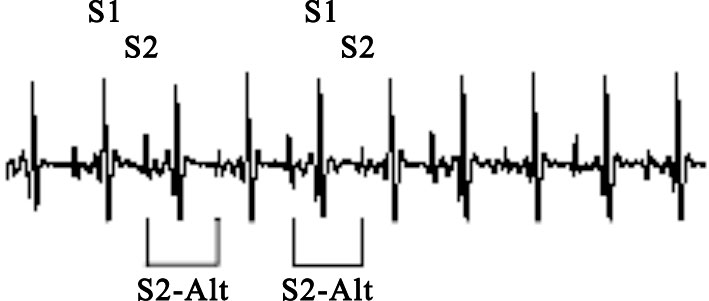

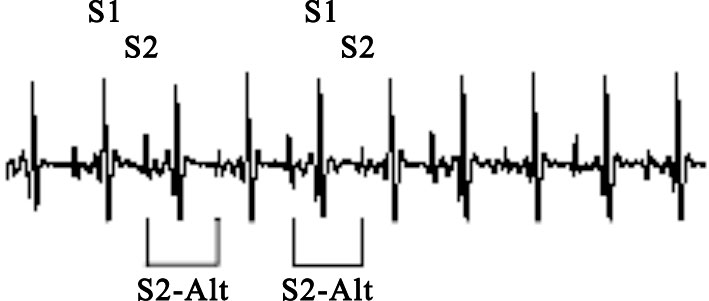

針對心臟疲勞研究領域存在的問題,本團隊于2011年進行了心臟疲勞家兔實驗模式的初步研究[4],利用心音學指標,選用新西蘭白兔(New Zealand white rabbit,NZW)進行多輪負重游泳實驗,達到力竭狀態,觀察運動應激后第1心音對第2心音幅值比值(amplitude ratio of the first to second heart sound,S1/S2)和心率(heart rate,HR)的變化趨勢以及24 h后是否能恢復至基線水平。該實驗中心臟疲勞的定義為:在一定運動強度下,心力和HR暫時性下降,并于運動后24 h能恢復到運動試驗前的水平。在NZW負重游泳實驗中,S1/S2和HR在運動應激初期上升,在力竭狀態時下降,24 h后能恢復到運動試驗前的水平。這表明該研究觀察到了與生物醫學中的疲勞概念吻合的心臟疲勞現象。此外,還觀察到心臟負荷過重和死亡前的一些新現象,特別是第二心音間歇性隱匿,即第二心音交替現象(S2 alternans,S2-Alt)。

以上研究尚未能回答一個國際心臟疲勞研究領域十分關注的問題,即怎樣區分運動誘發的心臟疲勞(exercise-induced cardiac fatigue,EICF)和運動誘發的心肌損傷(exercise-induced cardiac damage,EICD)。Neumayr等[5]把N末端-B型鈉尿肽前體(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)和心肌肌鈣蛋白(cardiac troponin,cTn)暫時性升高作為心臟疲勞的指標,而Welsh等[6]則把肌鈣蛋白升高作為心肌壞死的證據。之所以會這樣,除了對心臟疲勞定義的理解值得商榷外,不同運動員完成馬拉松和鐵人三項比賽的運動量難以一致,造成了區分EICF和EICD的困難。Shave等[7-8]在用肌鈣蛋白等生化指標研究心臟疲勞時遇到了同樣的困難。

長時程劇烈運動后肌鈣蛋白升高也吸引了國際臨床醫學界的目光。美國心臟病學會基金會(American College of Cardiology Foundation,ACCF)等2012年發表了關于肌鈣蛋白升高的專家共識,列出了臨床中可能出現肌鈣蛋白升高的幾十種情況,包括高強度長時程運動后能檢測出肌鈣蛋白升高,這有益于全面理解肌鈣蛋白升高的臨床意義[9]。值得特別注意的是對下述情況的認識: Shave等[10]在一篇綜述中列出了11項關于運動誘發肌鈣蛋白升高的研究,其中一項研究納入482位跑步運動員,跑后68%的運動員心肌肌鈣蛋白T(cTnT)>0.01 ng/mL,更有甚者,其中參加兩項研究的運動員,運動后全部出現cTnT>0.01 ng/mL。

健康人群中也能檢測出肌鈣蛋白升高。專家共識指出:少數明顯健康的受試者檢測出肌鈣蛋白升高,可高于第99百分位數。Venge等[11]的研究納入了542位健康受試者,其肌鈣蛋白升高情況與心肌梗死患者的肌鈣蛋白值有重疊。

鑒于高強度長時程運動后和健康人群中都能檢測出肌鈣蛋白升高,我們認為,“心肌壞死則出現肌鈣蛋白升高”這個命題有根據成立,但逆命題“出現肌鈣蛋白升高則心肌壞死”沒有充分根據。

為了解決上述問題,本課題組進行了結合肌鈣蛋白檢測的心臟疲勞家兔實驗研究。這一研究的構思特點主要在三個方面:

(1)國際心臟疲勞研究的現狀表明,沒有任何一項指標能單獨用來準確區分EICF和EICD。因此,合理的解決方案是進行心臟疲勞綜合評估研究,首先可在動物實驗中進行,并在這種綜合評估中把肌鈣蛋白指標和心音學指標結合起來。

(2) 在心臟疲勞研究中設立3次力竭后或力竭運動致死時間點進行測試,這樣有利于捕捉到心肌損傷的信息,有利于分析EICF和EICD。

(3) 提出和初步驗證肌鈣蛋白生理性釋放假說,合理解釋運動誘發的肌鈣蛋白升高的事實。

1 材料與方法

1.1 實驗動物

新西蘭白兔(重慶醫科大學實驗動物中心)11只,體重1.9~2.1 kg,雌5只,雄6只。本研究的實驗計劃獲得重慶大學體育學院倫理委員會批準。對所有動物的照顧和使用項目均按照《重慶市實驗動物管理辦法》執行。

1.2 測試設備

心力和HR的測試應用基于心臟振動信號的方法,即采用運動心力監測儀(重慶博精醫學信息研究所研制),心律也采用運動心力監測儀作初步觀察。

心肌肌鈣蛋白I(cTnI)檢測:采用吖啶酯直接化學發光法,在ADVIA Centaur CP分析儀上進行。

1.3 評價指標

由于運動前后體位、傳感器放置部位、檢查者對傳感器的施壓情況難以保持完全一致,并且S1幅值在運動后將增高很多倍,而S2的變化相對較小,在同一個樣本中測量S1/S2比值比測試運動中S1幅值對運動前S1幅值增加的相應倍數更有利于減少誤差,因此把運動前后的S1/S2作為心力變化趨勢的指標。

心率變化趨勢(heart rate change trend,HRCT)和心律改變同樣是本研究的重要實驗指標。

記錄家兔在每次游泳中的劃水周期數,用劃水周期數/30 s作為速度指標。

生物化學指標選用cTnI(單位ng/mL),記錄和分析其在各種運動狀態中的變化。

1.4 實驗模式

1.4.1 研究路線

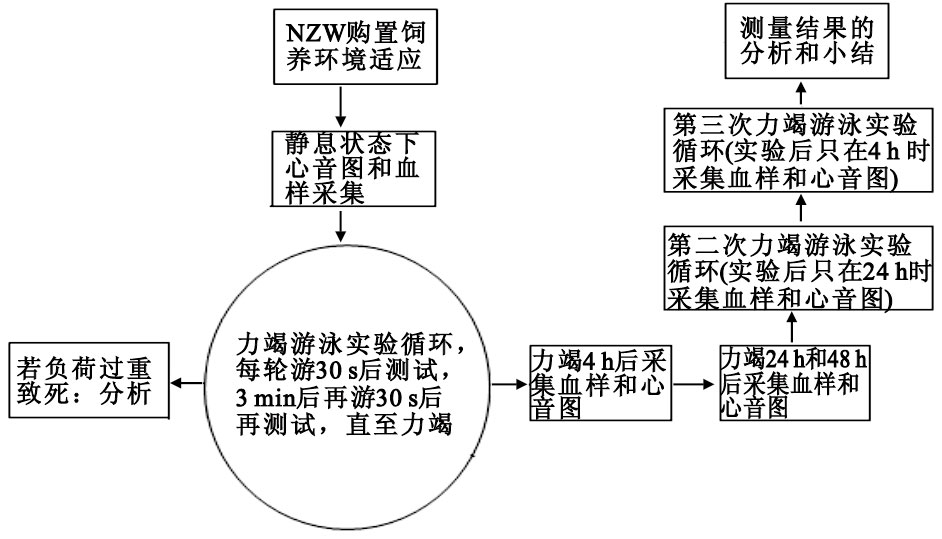

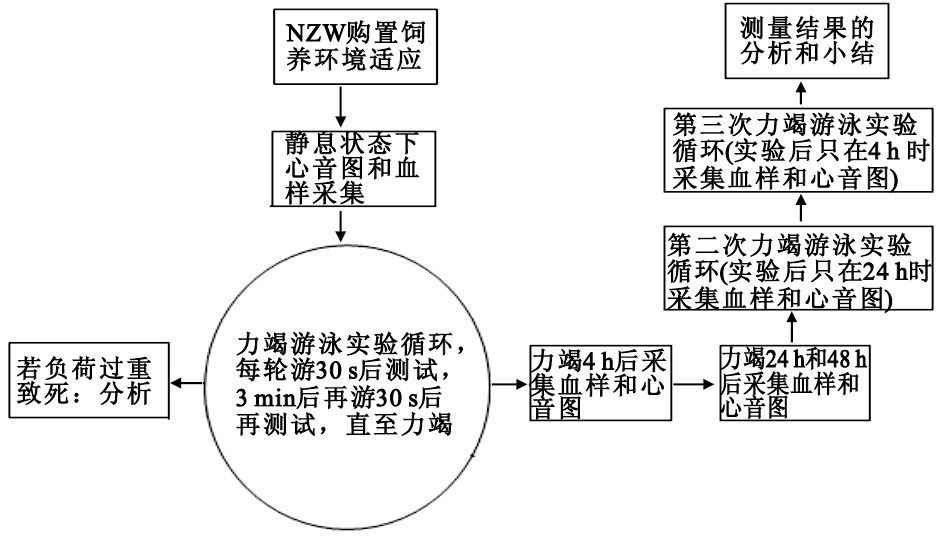

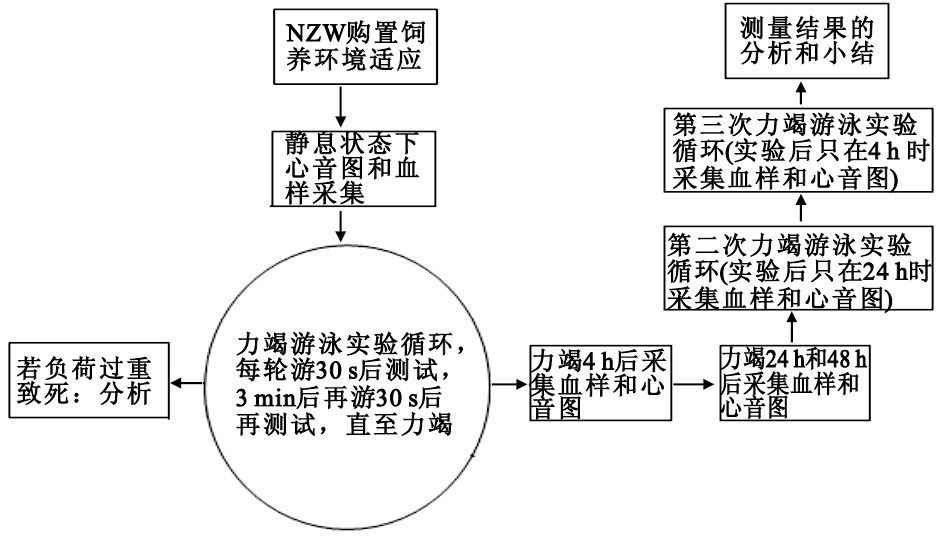

通過動物實驗預備研究,確定運動量逐步遞增至力竭的運動實驗方案,然后明確正式動物實驗中運動應激所引起的反應的測試方法和指標,最后在運動試驗中從心力、HR和心律三個方面全面觀察、測試和記錄運動應激所引起的反應,于6個時間點(靜息狀態、第一次力竭游泳后4 h、第一次力竭游泳后24 h、第一次力竭游泳后48 h、第二次力竭游泳后24 h、第三次力竭游泳后4 h)抽取血液作肌鈣蛋白檢測,并分析這些變化的規律性。選用6個時間點的原因如下:① 心肌鈣蛋白在心臟狀態改變后延遲一段時間才出現可檢測出的升高,例如人急性心肌梗死后3~6 h才出現肌鈣蛋白升高;而在丁紅香等[12]的研究中兔在創傷性休克后4 h血清肌鈣蛋白升至高值。因此,本題選家兔力竭后4 h作為肌鈣蛋白檢測時間點之一;② 選力竭后24 h和48 h作為肌鈣蛋白檢測時間點,是因為國際文獻多半以劇烈運動后24 h和48 h后有關指標的測量來評估心臟疲勞或損傷;③ 在心臟疲勞研究中設立三次力竭后或力竭運動致死時間點進行測試,能在較短時間內觀察到實驗動物從靜息狀態到疲勞狀態再到過勞狀態,甚至力竭至死的全過程,有利于分析EICF和EICD。因為一次力竭運動不一定能導致心肌損傷,這是本研究設計的三個創新點之一。另外,在每一次力竭實驗中為了獲取更細致的心臟反應信息。把每一次力竭實驗劃分為若干實驗階段,每一個實驗階段包括30 s的游泳和3 min的心音測試,由于各實驗動物體能存在著個體差異,從靜息狀態達到力竭狀態所需要的階段數各不相同,把這種實驗階段(30 s游泳和3 min測試)稱為實驗輪次(round)。具體實驗流程示于圖 1。

圖1

家兔力竭游泳實驗流程

Figure1.

Flowchart of exhaustive swimming test to rabbits

圖1

家兔力竭游泳實驗流程

Figure1.

Flowchart of exhaustive swimming test to rabbits

1.4.2 運動實驗

以家兔作為實驗動物進行運動量逐步遞增至力竭方式的運動實驗。用家兔做實驗,不存在動物的恐懼和好動問題,能獲得完全靜息狀態下的心肌收縮能力和心律信號,問題是疲倦后可能浮在水面不動;但在給予負重的情況下,家兔會持續進行游泳。負重量50 g/kg,用小袋懸吊于兔的頸部。

1.4.3 運動量的控制

仔細控制運動量,記錄運動實驗中出現的異常事件。

1.4.4 實驗方案

采用自身對照的實驗方案,進行運動時間逐步遞增至力竭游泳方式的運動實驗。力竭游泳的定義是:游泳中家兔頭部沉入水中2 s不能浮出水面。

1.4.5 實驗流程

每只動物在實驗中的具體測量步驟是:運動實驗前的測試;運動實驗開始后30 s后即刻測試;3 min后再游泳30 s后即刻測試;如此循環直至力竭后即刻測試;然后是第一次力竭游泳后4 h、第一次力竭游泳后24 h、第一次力竭游泳后48 h、第二次力竭游泳后24 h、第三次力竭游泳后4 h的測試。每個實驗日測試2只動物。

應用上述方法和指標,從心力、HR、心律、循環肌鈣蛋白等幾個方面全面觀察、測試和記錄運動應激所引起的反應。通過動物實驗探明心臟儲備動用的規律性。

2 結果

本次實驗水溫為20~25 ℃,氣溫21~28 ℃。實驗結果如表 1和圖 2~4所示。

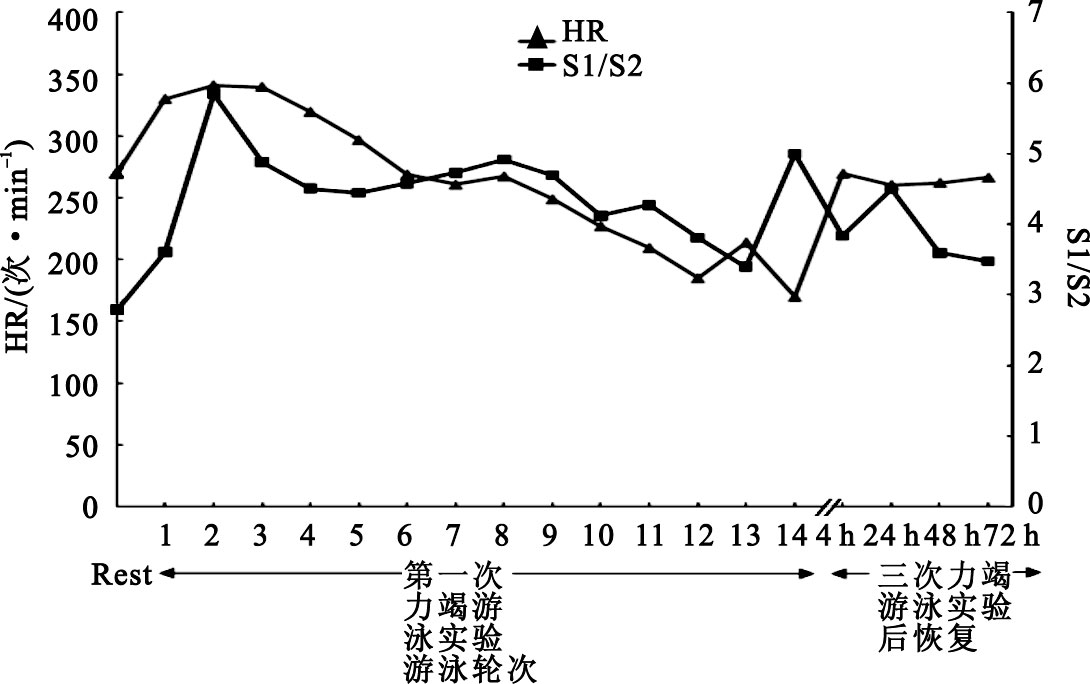

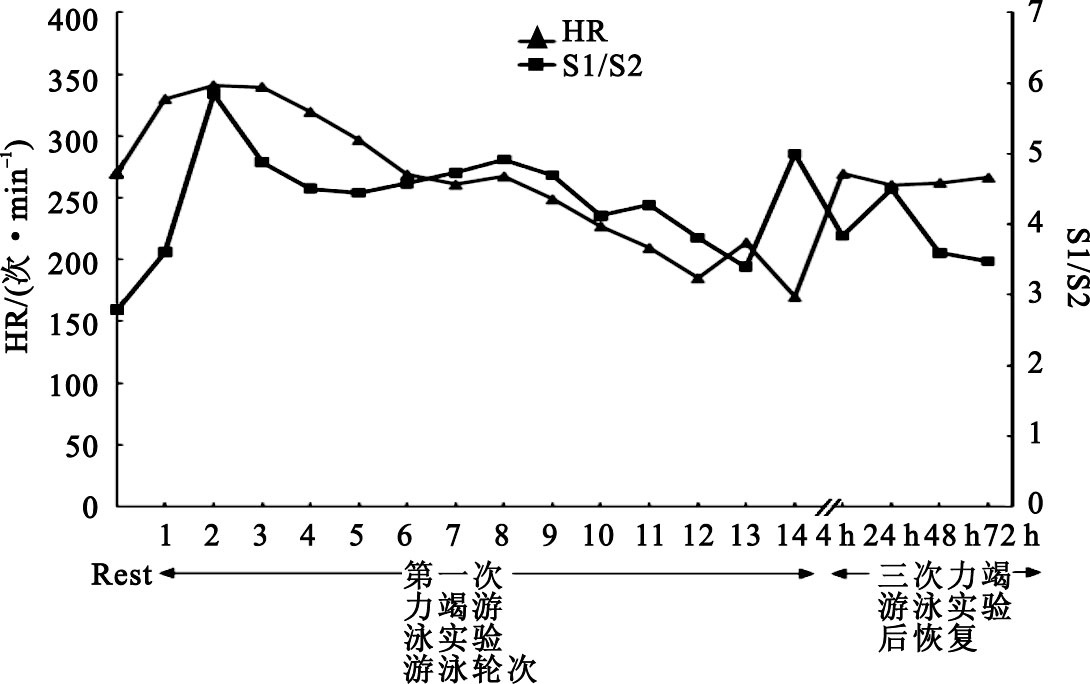

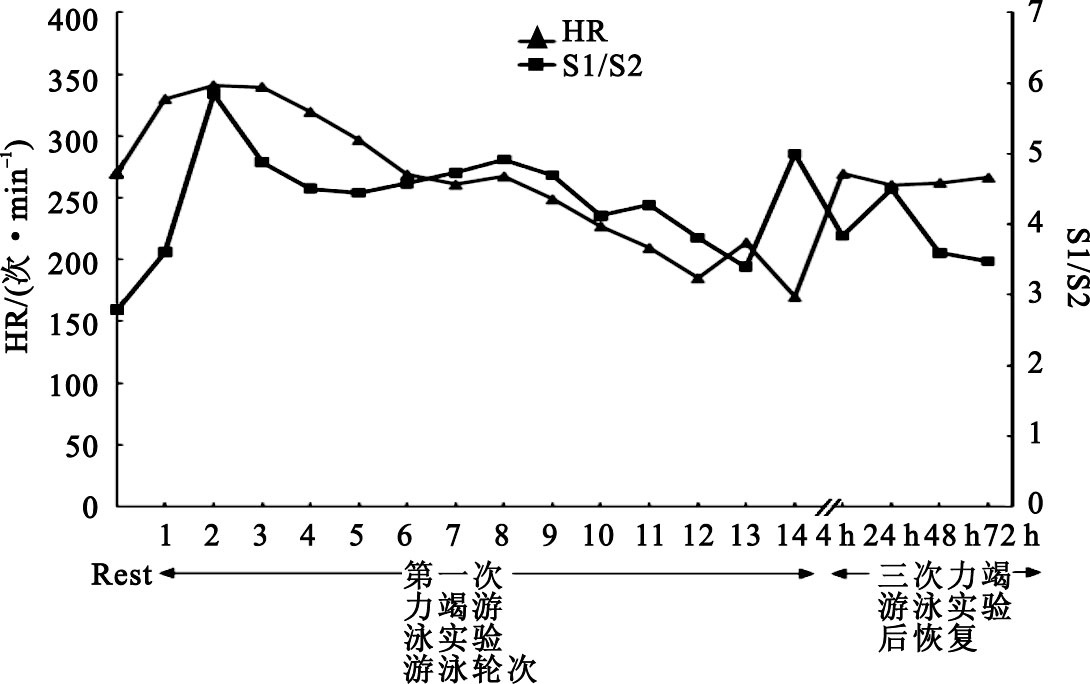

圖2

家兔HR和S1/S2變化總趨勢

Figure2.

The total trends of S1/S2 and HR of the rabbits

圖2

家兔HR和S1/S2變化總趨勢

Figure2.

The total trends of S1/S2 and HR of the rabbits

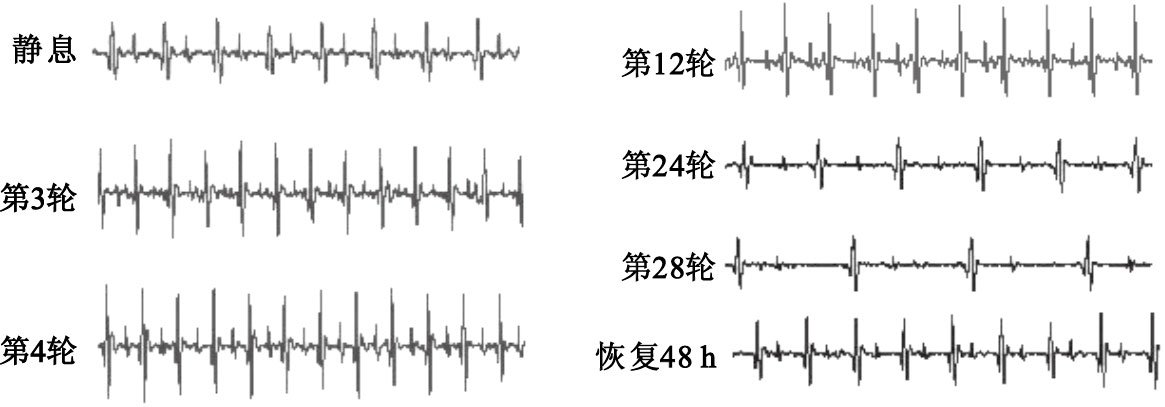

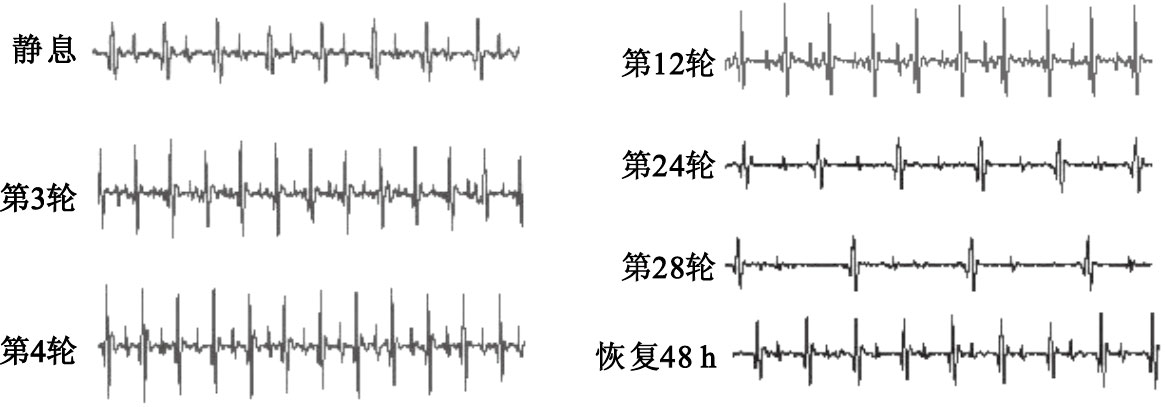

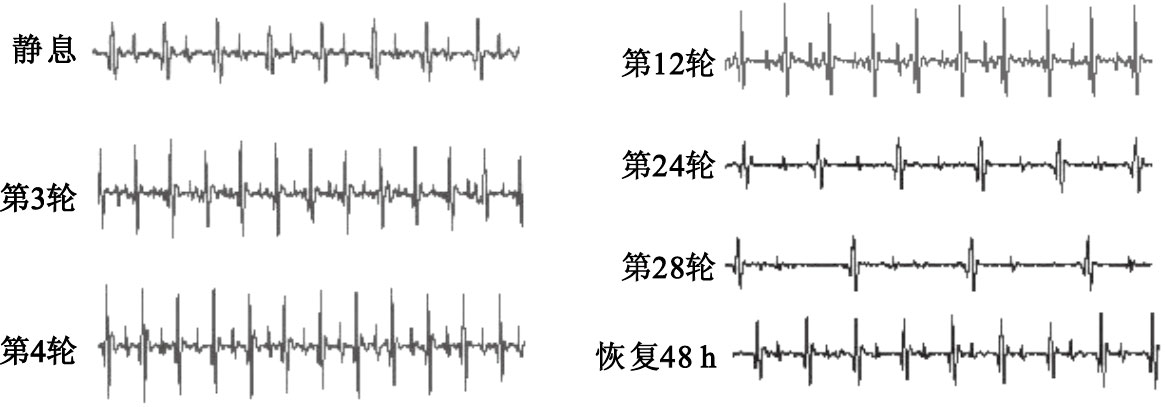

圖3

7號實驗家兔靜息、第一次力竭游泳中5輪游泳后即刻以及第一次力竭游泳后恢復48 h的心音圖

Figure3.

Phonocardiograms of the No. 7 rabbit,respectively under rest status,after 5 rounds during first exhaustive swimming,and on the 48th hour after first exhaustive swimming

圖3

7號實驗家兔靜息、第一次力竭游泳中5輪游泳后即刻以及第一次力竭游泳后恢復48 h的心音圖

Figure3.

Phonocardiograms of the No. 7 rabbit,respectively under rest status,after 5 rounds during first exhaustive swimming,and on the 48th hour after first exhaustive swimming

圖4

7號實驗家兔力竭游泳實驗中觀察到的S2 交替現象

Figure4.

S2 alternans of the No.7 rabbit in the experiments

圖4

7號實驗家兔力竭游泳實驗中觀察到的S2 交替現象

Figure4.

S2 alternans of the No.7 rabbit in the experiments

由表 1可見:第一次力竭游泳后4 h,cTnI的平均值達到最高點,然后逐漸下降,48 h趨向于向基線值回復。在第二、三次力竭游泳實驗中,只分別設計了1個取樣點,是希望觀察到第二次力竭后24 h cTnI趨近于基線值的現象,結果不管是實驗,還是進一步的文獻工作,都能夠表明這種向基線值回復的變化趨勢;同時觀察到第三次力竭后4 h出現cTnI升高。研究還發現,第一次力竭運動后4 h肌鈣蛋白水平顯著高于第三次力竭運動后4 h的肌鈣蛋白水平(P=0),這可能是由于第三次力竭運動和死亡前的有關過程讓肌鈣蛋白本身的代謝功能也降低了。

從表 1可以看出HR和S1/S2的的粗略變化趨勢:其中值得注意的是HR在運動后5個時間點都與基線值沒有明顯差異,但第三次游泳力竭后4 h卻出現上升的趨勢;S1/S2在大部分時間點高于基線值,但第一次力竭游泳后48 h和第二次力竭游泳后24 h曾回復到基線值。HR和S1/S2變化趨勢的細節如圖 2所示。

本實驗中,7號家兔在第一次力竭游泳實驗中第12輪觀察到了一個新現象即S2幅值交替性變化,HR從236次/min降到212次/min;此外這只家兔在第二次力竭游泳實驗中經歷了29輪才力竭,此后還經歷了第三次力竭游泳實驗,表明該家兔體能較好。圖 3、4即為7號家兔的檢測結果。

3 討論

本組每只實驗兔的靜息狀態都能從其血液中檢測出cTnI[(0.02±0.01) ng/mL],由于此后這些動物都能經受劇烈的運動實驗,這種循環肌鈣蛋白的檢出不可能用病理性釋出來解釋,僅表明這是一種肌鈣蛋白的生理性釋放。實驗兔第一次力竭運動后4 h肌鈣蛋白顯著升高[(3.17±2.40)ng/mL,P=0],其后都能進行第二次力竭運動,并且其中8只(8/11)進行第二次力竭運動的劃水輪次還多于第一次力竭運動,這時的肌鈣蛋白顯著升高也不能完全用心肌損傷來解釋,更不能用心肌壞死來解釋,合理的解釋只可能是:運動中,至少有部分實驗動物存在肌鈣蛋白的生理性釋放。11只納入力竭運動實驗的動物中,死亡3只,其肌鈣蛋白的升高可用病理性釋放來解釋。反復力竭運動對實驗動物心臟的影響理應更加嚴重,并導致3只家兔死亡,但實驗結果卻是第1次力竭運動后肌鈣蛋白升高的數值高于第三次力竭運動后升高的數值(P=0),這可能是由于第三次力竭運動和死亡前的有關過程讓肌鈣蛋白本身的代謝功能降低了。

在力竭實驗過程中,觀察到家兔的游泳速度逐漸下降。這主要是骨骼肌疲勞的反映,動物的疲憊狀態也表明這一點,從活潑好動到力竭時的閉目靜臥。游泳速度下降必然伴隨肢體功率輸出的下降,肢體活動帶來的心臟負擔減輕,心功能應該有所回復,但力竭運動所引致的內環境變化(代謝產物積累、血流動力學改變等)仍然存在,心臟負擔依然較重,加上本研究設計的反復力竭造成的心臟負擔進一步加重,最終導致心臟疲勞,甚至死亡。在這一過程中,HR不但不回升,反而規律性下降,<200次/min,甚至<100次/min,在HR<100次/min的5只力竭游泳實驗兔中,3只死亡。

從表 1可知,家兔力竭游泳實驗后4 h cTnI上升至高值,但其后逐漸下降,于力竭后24~48 h恢復到幾近基線水平。從圖 2可知,與游泳前比較,開始游泳實驗的最初時段內,即在第1~2輪游泳中,S1/S2比值和HR上升,表明家兔動用其心臟儲備;其后,隨著家兔力竭,S1/S2比值和HR下降,表明心臟功能受到抑制;圖 2中S1/S2比值和HR的波動與家兔體能的個體差異有關,但休息48 h后,S1/S2比值和HR都趨近于基線水平。其中,S1的變化能反映心肌的變力性(inotropism)[13],而HR的變化能反映心肌的變時性(chronotropism)[14]。綜觀表 1和圖 3,休息1 d后,S1/S2、HR和cTnI都向基線值回復,表明心功能趨向恢復。這些發現提示,力竭游泳與變力性和變時性狀態的抑制有關,特別是這種抑制能在短時間內消除,這意味著家兔在實驗中經歷了心臟疲勞過程。若這種抑制不能在短時間內消除,則提示心肌損傷。本實驗中心臟疲勞的定義為:在一定運動強度下,心力和HR暫時性下降,并于運動后24~48 h能恢復到運動實驗前的水平。正如圖 2所示家兔在整個力竭游泳實驗中S1/S2和HR變化的總趨勢,顯示本研究觀察到了這種心臟疲勞現象。家兔力竭時S1/S2比值和HR的下降不可能歸因于實驗動物進入了比岸上溫度低的池水中,因為實驗時段內,水溫和氣溫都在上升中;由此可見,家兔力竭時的S1/S2比值和HR下降是一種疲勞現象,而不是環境溫度影響的結果。

研究中,2號、8號和11號家兔分別在第二、三次力竭游泳后死亡,其間HR都有降至100 次/min以下的情況,11號家兔在第二次力竭實驗期間出現HR時高時低的交替現象(HR-Alt),這3只家兔在力竭實驗期間的cTnI檢測值曾分別升高到靜息值的48~365倍。死亡原因很可能是在力竭游泳中出現了EICD。對于力竭游泳后出現死亡者,應考慮心臟過度疲勞是否是運動性猝死機制的一個中間環節。要絕對鑒別EICF和EICD是困難的,即便是測定肌鈣蛋白等生物化學指標[1]。有可能存在一個從心臟疲勞到心臟損傷的過渡過程,這需要進一步研究。本實驗所用的方法能較好地控制運動量,可作為心臟疲勞綜合評估研究的一種方法。這些力竭游泳實驗發現的死亡現象有益于建立心臟性死亡的家兔實驗模型,為心臟性猝死研究提供新的方法和參考數據。第二次或第三次力竭后實驗動物的死亡可能由于心肌損傷所致,但心肌損傷的評估不能只依據肌鈣蛋白水平的高低,而須依靠綜合分析。

重慶醫科大學動物實驗中心的新西蘭白兔的年死亡率是0.2%,而納入力竭游泳實驗的該組新西蘭白兔死亡高達3/11,表明這些動物在短短3 d的力竭實驗中經歷了一個靜息-疲勞-過勞-死亡過程,這對于運動員和普通人群的保健都具有警示作用。

此外,在這次研究中,也如2011年進行的心臟疲勞家兔實驗模式研究[4]那樣,觀察到家兔力竭游泳引致的一種心臟負荷過重的特殊現象,即第2心音幅值間歇性降低。

從上述結果可知,這種在活體上觀察反復力竭運動中心臟反應的實驗模式在國內外尚未見報道,具有無創、簡便易行、客觀量化、可重復、能夠在一般條件下應用等優點,能同時觀察心力、HR和心律,能廣泛應用于心臟功能在高強度體力應激中的變化的研究,能為心臟疲勞和心臟性猝死等研究的動物實驗模式的完善和規范化提供有益的參考樣例。

本次研究對最初建立的心臟疲勞家兔實驗模式[4]進行了更新和完善,但仍存在局限性。例如,第11號兔死亡前的D/S比(心臟舒張期時限與收縮期時限的比值)>4,若作心電圖測試,有可能對其原因作更全面的分析。在后續研究中,將逐次加入心電、超聲、組織化學等方面的檢測,以期對心臟疲勞有更全面、更深入的認識。

4 結論

在這項結合肌鈣蛋白檢測的心臟疲勞家兔實驗研究中,觀察到了家兔在力竭游泳中經歷的靜息-疲勞-過勞-死亡過程。每只實驗兔在靜息狀態都能從其血液中檢測出肌鈣蛋白,一般說來,這只能表明是一種肌鈣蛋白的生理性釋放。首次力竭實驗家兔休息1 d后,S1/S2、HR 和cTnI都向基線值回復,表明心功能的抑制能在短時間內消除,這意味著家兔在實驗中經歷了心臟疲勞過程。反復力竭實驗能捕捉到家兔心臟負荷過重現象,如HR降至100次/min以下,第2心音幅值間歇性降低,并導致11只納入力竭運動實驗的動物中3只死亡,其肌鈣蛋白的升高可用病理性釋放來解釋,意味著心肌損傷。心肌損傷的評估不能單獨依據肌鈣蛋白水平的高低,而須依靠綜合分析。

引言

心臟疲勞的概念應該與生物醫學中關于疲勞的概念保持一致性,后者涉及一種生理過程,這種過程表現為過強、過頻或過長的活動導致功能下降但能夠在短時間內恢復至原有水平。在心臟疲勞研究中,對于這個“短時間內恢復”的具體時間數值,有的研究者定為48 h[1],另外一些研究者定為24 h[2-3]。

針對心臟疲勞研究領域存在的問題,本團隊于2011年進行了心臟疲勞家兔實驗模式的初步研究[4],利用心音學指標,選用新西蘭白兔(New Zealand white rabbit,NZW)進行多輪負重游泳實驗,達到力竭狀態,觀察運動應激后第1心音對第2心音幅值比值(amplitude ratio of the first to second heart sound,S1/S2)和心率(heart rate,HR)的變化趨勢以及24 h后是否能恢復至基線水平。該實驗中心臟疲勞的定義為:在一定運動強度下,心力和HR暫時性下降,并于運動后24 h能恢復到運動試驗前的水平。在NZW負重游泳實驗中,S1/S2和HR在運動應激初期上升,在力竭狀態時下降,24 h后能恢復到運動試驗前的水平。這表明該研究觀察到了與生物醫學中的疲勞概念吻合的心臟疲勞現象。此外,還觀察到心臟負荷過重和死亡前的一些新現象,特別是第二心音間歇性隱匿,即第二心音交替現象(S2 alternans,S2-Alt)。

以上研究尚未能回答一個國際心臟疲勞研究領域十分關注的問題,即怎樣區分運動誘發的心臟疲勞(exercise-induced cardiac fatigue,EICF)和運動誘發的心肌損傷(exercise-induced cardiac damage,EICD)。Neumayr等[5]把N末端-B型鈉尿肽前體(N-terminal pro-B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)和心肌肌鈣蛋白(cardiac troponin,cTn)暫時性升高作為心臟疲勞的指標,而Welsh等[6]則把肌鈣蛋白升高作為心肌壞死的證據。之所以會這樣,除了對心臟疲勞定義的理解值得商榷外,不同運動員完成馬拉松和鐵人三項比賽的運動量難以一致,造成了區分EICF和EICD的困難。Shave等[7-8]在用肌鈣蛋白等生化指標研究心臟疲勞時遇到了同樣的困難。

長時程劇烈運動后肌鈣蛋白升高也吸引了國際臨床醫學界的目光。美國心臟病學會基金會(American College of Cardiology Foundation,ACCF)等2012年發表了關于肌鈣蛋白升高的專家共識,列出了臨床中可能出現肌鈣蛋白升高的幾十種情況,包括高強度長時程運動后能檢測出肌鈣蛋白升高,這有益于全面理解肌鈣蛋白升高的臨床意義[9]。值得特別注意的是對下述情況的認識: Shave等[10]在一篇綜述中列出了11項關于運動誘發肌鈣蛋白升高的研究,其中一項研究納入482位跑步運動員,跑后68%的運動員心肌肌鈣蛋白T(cTnT)>0.01 ng/mL,更有甚者,其中參加兩項研究的運動員,運動后全部出現cTnT>0.01 ng/mL。

健康人群中也能檢測出肌鈣蛋白升高。專家共識指出:少數明顯健康的受試者檢測出肌鈣蛋白升高,可高于第99百分位數。Venge等[11]的研究納入了542位健康受試者,其肌鈣蛋白升高情況與心肌梗死患者的肌鈣蛋白值有重疊。

鑒于高強度長時程運動后和健康人群中都能檢測出肌鈣蛋白升高,我們認為,“心肌壞死則出現肌鈣蛋白升高”這個命題有根據成立,但逆命題“出現肌鈣蛋白升高則心肌壞死”沒有充分根據。

為了解決上述問題,本課題組進行了結合肌鈣蛋白檢測的心臟疲勞家兔實驗研究。這一研究的構思特點主要在三個方面:

(1)國際心臟疲勞研究的現狀表明,沒有任何一項指標能單獨用來準確區分EICF和EICD。因此,合理的解決方案是進行心臟疲勞綜合評估研究,首先可在動物實驗中進行,并在這種綜合評估中把肌鈣蛋白指標和心音學指標結合起來。

(2) 在心臟疲勞研究中設立3次力竭后或力竭運動致死時間點進行測試,這樣有利于捕捉到心肌損傷的信息,有利于分析EICF和EICD。

(3) 提出和初步驗證肌鈣蛋白生理性釋放假說,合理解釋運動誘發的肌鈣蛋白升高的事實。

1 材料與方法

1.1 實驗動物

新西蘭白兔(重慶醫科大學實驗動物中心)11只,體重1.9~2.1 kg,雌5只,雄6只。本研究的實驗計劃獲得重慶大學體育學院倫理委員會批準。對所有動物的照顧和使用項目均按照《重慶市實驗動物管理辦法》執行。

1.2 測試設備

心力和HR的測試應用基于心臟振動信號的方法,即采用運動心力監測儀(重慶博精醫學信息研究所研制),心律也采用運動心力監測儀作初步觀察。

心肌肌鈣蛋白I(cTnI)檢測:采用吖啶酯直接化學發光法,在ADVIA Centaur CP分析儀上進行。

1.3 評價指標

由于運動前后體位、傳感器放置部位、檢查者對傳感器的施壓情況難以保持完全一致,并且S1幅值在運動后將增高很多倍,而S2的變化相對較小,在同一個樣本中測量S1/S2比值比測試運動中S1幅值對運動前S1幅值增加的相應倍數更有利于減少誤差,因此把運動前后的S1/S2作為心力變化趨勢的指標。

心率變化趨勢(heart rate change trend,HRCT)和心律改變同樣是本研究的重要實驗指標。

記錄家兔在每次游泳中的劃水周期數,用劃水周期數/30 s作為速度指標。

生物化學指標選用cTnI(單位ng/mL),記錄和分析其在各種運動狀態中的變化。

1.4 實驗模式

1.4.1 研究路線

通過動物實驗預備研究,確定運動量逐步遞增至力竭的運動實驗方案,然后明確正式動物實驗中運動應激所引起的反應的測試方法和指標,最后在運動試驗中從心力、HR和心律三個方面全面觀察、測試和記錄運動應激所引起的反應,于6個時間點(靜息狀態、第一次力竭游泳后4 h、第一次力竭游泳后24 h、第一次力竭游泳后48 h、第二次力竭游泳后24 h、第三次力竭游泳后4 h)抽取血液作肌鈣蛋白檢測,并分析這些變化的規律性。選用6個時間點的原因如下:① 心肌鈣蛋白在心臟狀態改變后延遲一段時間才出現可檢測出的升高,例如人急性心肌梗死后3~6 h才出現肌鈣蛋白升高;而在丁紅香等[12]的研究中兔在創傷性休克后4 h血清肌鈣蛋白升至高值。因此,本題選家兔力竭后4 h作為肌鈣蛋白檢測時間點之一;② 選力竭后24 h和48 h作為肌鈣蛋白檢測時間點,是因為國際文獻多半以劇烈運動后24 h和48 h后有關指標的測量來評估心臟疲勞或損傷;③ 在心臟疲勞研究中設立三次力竭后或力竭運動致死時間點進行測試,能在較短時間內觀察到實驗動物從靜息狀態到疲勞狀態再到過勞狀態,甚至力竭至死的全過程,有利于分析EICF和EICD。因為一次力竭運動不一定能導致心肌損傷,這是本研究設計的三個創新點之一。另外,在每一次力竭實驗中為了獲取更細致的心臟反應信息。把每一次力竭實驗劃分為若干實驗階段,每一個實驗階段包括30 s的游泳和3 min的心音測試,由于各實驗動物體能存在著個體差異,從靜息狀態達到力竭狀態所需要的階段數各不相同,把這種實驗階段(30 s游泳和3 min測試)稱為實驗輪次(round)。具體實驗流程示于圖 1。

圖1

家兔力竭游泳實驗流程

Figure1.

Flowchart of exhaustive swimming test to rabbits

圖1

家兔力竭游泳實驗流程

Figure1.

Flowchart of exhaustive swimming test to rabbits

1.4.2 運動實驗

以家兔作為實驗動物進行運動量逐步遞增至力竭方式的運動實驗。用家兔做實驗,不存在動物的恐懼和好動問題,能獲得完全靜息狀態下的心肌收縮能力和心律信號,問題是疲倦后可能浮在水面不動;但在給予負重的情況下,家兔會持續進行游泳。負重量50 g/kg,用小袋懸吊于兔的頸部。

1.4.3 運動量的控制

仔細控制運動量,記錄運動實驗中出現的異常事件。

1.4.4 實驗方案

采用自身對照的實驗方案,進行運動時間逐步遞增至力竭游泳方式的運動實驗。力竭游泳的定義是:游泳中家兔頭部沉入水中2 s不能浮出水面。

1.4.5 實驗流程

每只動物在實驗中的具體測量步驟是:運動實驗前的測試;運動實驗開始后30 s后即刻測試;3 min后再游泳30 s后即刻測試;如此循環直至力竭后即刻測試;然后是第一次力竭游泳后4 h、第一次力竭游泳后24 h、第一次力竭游泳后48 h、第二次力竭游泳后24 h、第三次力竭游泳后4 h的測試。每個實驗日測試2只動物。

應用上述方法和指標,從心力、HR、心律、循環肌鈣蛋白等幾個方面全面觀察、測試和記錄運動應激所引起的反應。通過動物實驗探明心臟儲備動用的規律性。

2 結果

本次實驗水溫為20~25 ℃,氣溫21~28 ℃。實驗結果如表 1和圖 2~4所示。

圖2

家兔HR和S1/S2變化總趨勢

Figure2.

The total trends of S1/S2 and HR of the rabbits

圖2

家兔HR和S1/S2變化總趨勢

Figure2.

The total trends of S1/S2 and HR of the rabbits

圖3

7號實驗家兔靜息、第一次力竭游泳中5輪游泳后即刻以及第一次力竭游泳后恢復48 h的心音圖

Figure3.

Phonocardiograms of the No. 7 rabbit,respectively under rest status,after 5 rounds during first exhaustive swimming,and on the 48th hour after first exhaustive swimming

圖3

7號實驗家兔靜息、第一次力竭游泳中5輪游泳后即刻以及第一次力竭游泳后恢復48 h的心音圖

Figure3.

Phonocardiograms of the No. 7 rabbit,respectively under rest status,after 5 rounds during first exhaustive swimming,and on the 48th hour after first exhaustive swimming

圖4

7號實驗家兔力竭游泳實驗中觀察到的S2 交替現象

Figure4.

S2 alternans of the No.7 rabbit in the experiments

圖4

7號實驗家兔力竭游泳實驗中觀察到的S2 交替現象

Figure4.

S2 alternans of the No.7 rabbit in the experiments

由表 1可見:第一次力竭游泳后4 h,cTnI的平均值達到最高點,然后逐漸下降,48 h趨向于向基線值回復。在第二、三次力竭游泳實驗中,只分別設計了1個取樣點,是希望觀察到第二次力竭后24 h cTnI趨近于基線值的現象,結果不管是實驗,還是進一步的文獻工作,都能夠表明這種向基線值回復的變化趨勢;同時觀察到第三次力竭后4 h出現cTnI升高。研究還發現,第一次力竭運動后4 h肌鈣蛋白水平顯著高于第三次力竭運動后4 h的肌鈣蛋白水平(P=0),這可能是由于第三次力竭運動和死亡前的有關過程讓肌鈣蛋白本身的代謝功能也降低了。

從表 1可以看出HR和S1/S2的的粗略變化趨勢:其中值得注意的是HR在運動后5個時間點都與基線值沒有明顯差異,但第三次游泳力竭后4 h卻出現上升的趨勢;S1/S2在大部分時間點高于基線值,但第一次力竭游泳后48 h和第二次力竭游泳后24 h曾回復到基線值。HR和S1/S2變化趨勢的細節如圖 2所示。

本實驗中,7號家兔在第一次力竭游泳實驗中第12輪觀察到了一個新現象即S2幅值交替性變化,HR從236次/min降到212次/min;此外這只家兔在第二次力竭游泳實驗中經歷了29輪才力竭,此后還經歷了第三次力竭游泳實驗,表明該家兔體能較好。圖 3、4即為7號家兔的檢測結果。

3 討論

本組每只實驗兔的靜息狀態都能從其血液中檢測出cTnI[(0.02±0.01) ng/mL],由于此后這些動物都能經受劇烈的運動實驗,這種循環肌鈣蛋白的檢出不可能用病理性釋出來解釋,僅表明這是一種肌鈣蛋白的生理性釋放。實驗兔第一次力竭運動后4 h肌鈣蛋白顯著升高[(3.17±2.40)ng/mL,P=0],其后都能進行第二次力竭運動,并且其中8只(8/11)進行第二次力竭運動的劃水輪次還多于第一次力竭運動,這時的肌鈣蛋白顯著升高也不能完全用心肌損傷來解釋,更不能用心肌壞死來解釋,合理的解釋只可能是:運動中,至少有部分實驗動物存在肌鈣蛋白的生理性釋放。11只納入力竭運動實驗的動物中,死亡3只,其肌鈣蛋白的升高可用病理性釋放來解釋。反復力竭運動對實驗動物心臟的影響理應更加嚴重,并導致3只家兔死亡,但實驗結果卻是第1次力竭運動后肌鈣蛋白升高的數值高于第三次力竭運動后升高的數值(P=0),這可能是由于第三次力竭運動和死亡前的有關過程讓肌鈣蛋白本身的代謝功能降低了。

在力竭實驗過程中,觀察到家兔的游泳速度逐漸下降。這主要是骨骼肌疲勞的反映,動物的疲憊狀態也表明這一點,從活潑好動到力竭時的閉目靜臥。游泳速度下降必然伴隨肢體功率輸出的下降,肢體活動帶來的心臟負擔減輕,心功能應該有所回復,但力竭運動所引致的內環境變化(代謝產物積累、血流動力學改變等)仍然存在,心臟負擔依然較重,加上本研究設計的反復力竭造成的心臟負擔進一步加重,最終導致心臟疲勞,甚至死亡。在這一過程中,HR不但不回升,反而規律性下降,<200次/min,甚至<100次/min,在HR<100次/min的5只力竭游泳實驗兔中,3只死亡。

從表 1可知,家兔力竭游泳實驗后4 h cTnI上升至高值,但其后逐漸下降,于力竭后24~48 h恢復到幾近基線水平。從圖 2可知,與游泳前比較,開始游泳實驗的最初時段內,即在第1~2輪游泳中,S1/S2比值和HR上升,表明家兔動用其心臟儲備;其后,隨著家兔力竭,S1/S2比值和HR下降,表明心臟功能受到抑制;圖 2中S1/S2比值和HR的波動與家兔體能的個體差異有關,但休息48 h后,S1/S2比值和HR都趨近于基線水平。其中,S1的變化能反映心肌的變力性(inotropism)[13],而HR的變化能反映心肌的變時性(chronotropism)[14]。綜觀表 1和圖 3,休息1 d后,S1/S2、HR和cTnI都向基線值回復,表明心功能趨向恢復。這些發現提示,力竭游泳與變力性和變時性狀態的抑制有關,特別是這種抑制能在短時間內消除,這意味著家兔在實驗中經歷了心臟疲勞過程。若這種抑制不能在短時間內消除,則提示心肌損傷。本實驗中心臟疲勞的定義為:在一定運動強度下,心力和HR暫時性下降,并于運動后24~48 h能恢復到運動實驗前的水平。正如圖 2所示家兔在整個力竭游泳實驗中S1/S2和HR變化的總趨勢,顯示本研究觀察到了這種心臟疲勞現象。家兔力竭時S1/S2比值和HR的下降不可能歸因于實驗動物進入了比岸上溫度低的池水中,因為實驗時段內,水溫和氣溫都在上升中;由此可見,家兔力竭時的S1/S2比值和HR下降是一種疲勞現象,而不是環境溫度影響的結果。

研究中,2號、8號和11號家兔分別在第二、三次力竭游泳后死亡,其間HR都有降至100 次/min以下的情況,11號家兔在第二次力竭實驗期間出現HR時高時低的交替現象(HR-Alt),這3只家兔在力竭實驗期間的cTnI檢測值曾分別升高到靜息值的48~365倍。死亡原因很可能是在力竭游泳中出現了EICD。對于力竭游泳后出現死亡者,應考慮心臟過度疲勞是否是運動性猝死機制的一個中間環節。要絕對鑒別EICF和EICD是困難的,即便是測定肌鈣蛋白等生物化學指標[1]。有可能存在一個從心臟疲勞到心臟損傷的過渡過程,這需要進一步研究。本實驗所用的方法能較好地控制運動量,可作為心臟疲勞綜合評估研究的一種方法。這些力竭游泳實驗發現的死亡現象有益于建立心臟性死亡的家兔實驗模型,為心臟性猝死研究提供新的方法和參考數據。第二次或第三次力竭后實驗動物的死亡可能由于心肌損傷所致,但心肌損傷的評估不能只依據肌鈣蛋白水平的高低,而須依靠綜合分析。

重慶醫科大學動物實驗中心的新西蘭白兔的年死亡率是0.2%,而納入力竭游泳實驗的該組新西蘭白兔死亡高達3/11,表明這些動物在短短3 d的力竭實驗中經歷了一個靜息-疲勞-過勞-死亡過程,這對于運動員和普通人群的保健都具有警示作用。

此外,在這次研究中,也如2011年進行的心臟疲勞家兔實驗模式研究[4]那樣,觀察到家兔力竭游泳引致的一種心臟負荷過重的特殊現象,即第2心音幅值間歇性降低。

從上述結果可知,這種在活體上觀察反復力竭運動中心臟反應的實驗模式在國內外尚未見報道,具有無創、簡便易行、客觀量化、可重復、能夠在一般條件下應用等優點,能同時觀察心力、HR和心律,能廣泛應用于心臟功能在高強度體力應激中的變化的研究,能為心臟疲勞和心臟性猝死等研究的動物實驗模式的完善和規范化提供有益的參考樣例。

本次研究對最初建立的心臟疲勞家兔實驗模式[4]進行了更新和完善,但仍存在局限性。例如,第11號兔死亡前的D/S比(心臟舒張期時限與收縮期時限的比值)>4,若作心電圖測試,有可能對其原因作更全面的分析。在后續研究中,將逐次加入心電、超聲、組織化學等方面的檢測,以期對心臟疲勞有更全面、更深入的認識。

4 結論

在這項結合肌鈣蛋白檢測的心臟疲勞家兔實驗研究中,觀察到了家兔在力竭游泳中經歷的靜息-疲勞-過勞-死亡過程。每只實驗兔在靜息狀態都能從其血液中檢測出肌鈣蛋白,一般說來,這只能表明是一種肌鈣蛋白的生理性釋放。首次力竭實驗家兔休息1 d后,S1/S2、HR 和cTnI都向基線值回復,表明心功能的抑制能在短時間內消除,這意味著家兔在實驗中經歷了心臟疲勞過程。反復力竭實驗能捕捉到家兔心臟負荷過重現象,如HR降至100次/min以下,第2心音幅值間歇性降低,并導致11只納入力竭運動實驗的動物中3只死亡,其肌鈣蛋白的升高可用病理性釋放來解釋,意味著心肌損傷。心肌損傷的評估不能單獨依據肌鈣蛋白水平的高低,而須依靠綜合分析。