研究漸進性引導呼吸對脈搏波傳導時間(PTT)的影響。對22名健康成年人采集引導呼吸率依次為14.0次/min—12.5次/min—11.0次/min—9.5次/min—8.0次/min—7.0次/min這一過程的同步心電、呼吸以及橈動脈體表脈搏波信號,通過心電R波頂點到橈動脈脈搏波的二階微分極值點的時間間隔計算PTT,觀察每個引導呼吸率下的PTT幅度變異性以及PTT基線變化情況。經驗模式分解(EMD)被用于PTT信號處理,以有效提取PTT中與呼吸相關的幅度振蕩成分以及與基礎血壓相關的PTT基線成分。計算結果顯示:所有受試者的PTT幅度變異性隨呼吸率的逐漸降低均呈現增大的變化趨勢;漸進性引導呼吸過程中大部分受試者(14人)表現出PTT基線上升的現象。實驗結果表明:在漸進性引導呼吸過程中,呼吸運動對PTT幅度的調制作用逐漸增強;同時漸進性引導呼吸能產生PTT基線上升的累積效果。由于PTT與血壓變化呈負相關關系,因此PTT基線上升表征了系統血壓的下降。該研究表明漸進性引導呼吸通過心血管反射可以起到降低系統血壓的作用。發展能夠有效表征引導呼吸有效性的特異性指標并將呼吸調節技術用于原發性高血壓患者,是后續工作中亟需開展的研究內容。

引用本文: 柴曉珂, 王步青, 張政波, 王國靜, 王衛東. 漸進性引導呼吸下的脈搏波傳導時間變異性分析. 生物醫學工程學雜志, 2014, 31(6): 1325-1331,1341. doi: 10.7507/1001-5515.20140251 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

生理學上,呼吸運動對心血管系統參數的調制作用(如心率、血壓、脈搏波等參數的幅度隨吸氣和呼氣動作而發生微小的漲落)已被廣泛關注和研究,心血管時間序列相關研究一直是一個熱點領域[1-2]。臨床上,心血管反射實驗如瓦薩瓦爾操作 (Valsalva maneuver)、深呼吸實驗(deep breathing test)可用于壓力反射敏感性以及心血管自主神經功能測試[3-4]。在養生和保健領域,“調息”被廣泛應用于身心狀態的調節,中國的傳統醫學和傳統養生文化中很注重“調息”,稱之為呼吸導引術。現代醫學中,通過調節呼吸運動對心肺系統產生有益的調節作用,如增加心率變異性、增加壓力反射敏感性、降低外周循環阻力、降低血壓[5-6]以及增加慢性心衰患者動脈血氧飽和度[7]等,已經被越來越多的科學研究所證明[8-10],呼吸調節技術被廣泛應用于生物反饋、應激調節、體育訓練等領域。Sharma等[10]和Schein等 [11]通過對瑜伽和冥想練習者呼吸調節技術的觀察和總結,發展出了通過引導呼吸調節血壓的專用設備ResperateTM。ResperateTM通過低頻節律性的引導呼吸運動,能起到降低血壓的作用,成為通過美國FDA認證的非藥物治療高血壓裝置。

雖然呼吸調節技術無論在古代還是現代社會都已獲得廣泛的應用,但是關于呼吸調節本身的許多科學問題尚未闡述清楚。比如調息對身心狀態產生有益調節作用的生理學基礎是什么,如何個體化地設定呼吸引導模式從而到達最優化的作用效果,以及如何客觀評價呼吸調節技術的有效性等。Resperate生產商聲稱通過低頻節律性的引導呼吸運動,該設備可以起到降低血壓的作用,但是最近的循證醫學研究認為,從現有的文獻看,并不能得出引導呼吸能對高血壓有治療作用的結論[12]。甚至有幾項報道認為Resperate對糖尿病患者的高血壓沒有顯著性治療效果[13-14]。

為探索上述科學問題,我們開展了呼吸與心血管系統參量間的關系及其調節作用的相關研究,研發了心肺交互作用綜合測試系統[15],并觀察了漸進性引導呼吸過程的呼吸對心率的調制作用[16]。本文是在課題組先期研究的基礎上,進一步觀察了漸進性引導呼吸過程中脈搏波傳導時間(pulse transit time,PTT)的變化。PTT已被證實與血壓之間存在高度相關性,經過校準之后可實現無創血壓連續測量[17-18],因此本研究采用PTT變化表征引導呼吸過程的血壓變化。本文觀察了呼吸引導節律漸進性降低過程(呼吸節律依次為14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min)中,PTT的基線變化和幅度變化(呼吸調制作用)。分析PTT信號時,采用了經驗模式分解(empirical mode decomposition,EMD)的方法進行預處理,將PTT信號中的呼吸調制成分和基線成分分離出來,以觀察不同呼吸節律下的PTT基線變化和幅度變化情況。

1 資料與方法

1.1 實驗方案

實驗對象是22名健康成年人,平均年齡30歲,無心血管及呼吸系統疾病。實驗前,所有受試者均需參加預實驗,學習使用呼吸引導系統[19],該系統以聽覺形式產生引導音樂,以視覺的形式反饋受試者呼吸運動曲線。受試者掌握呼吸引導技術后,靜坐休息10 min后開始實驗,受試者佩戴穿戴式多生理參數采集系統,靜坐在舒適的椅子上,佩戴耳機,按照預先設定好的呼吸引導模板和引導音樂[20],跟隨聽到的引導音樂進行漸進性低頻節律性呼吸運動,同步采集和記錄多導生理參數。漸進性引導呼吸過程為:14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min,吸呼比為1∶2,每個呼吸階段持續時間為3 min。

1.2 數據采集與預處理

實驗過程中的數據采集使用課題組研制的穿戴式多生理參數采集系統[21-22],可同步采集胸呼吸、腹呼吸、心電、脈搏波等多個參數。其中心電信號的采集使用傳統模式的Ag/AgCl電極提取單導聯心電信號,經儀用放大器差分放大、帶通濾波、進一步放大等信號調理后進入16位數據采集卡采集,心電信號提取的可靠性也經過嚴格的測試[23]。脈搏波傳感器選擇北京頤松科技發展有限公司的壓阻式脈搏波傳感器MB-3A。為保證心電信號QRS波檢測精度以及PTT的測量精度,多路參數通過高速數據采集卡以每通道1 000 Hz采樣率采集到PC中。每個受試者的實驗數據存儲成獨立的文件,供后續分析使用。

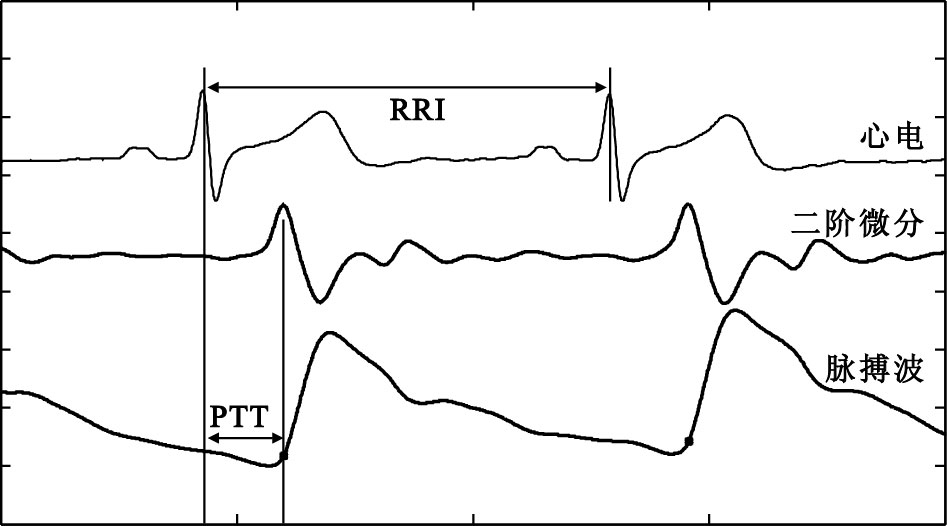

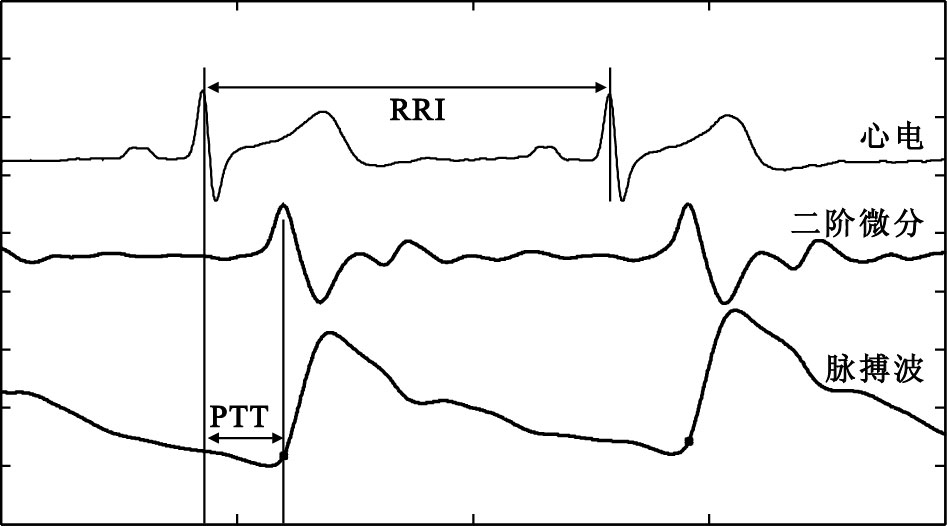

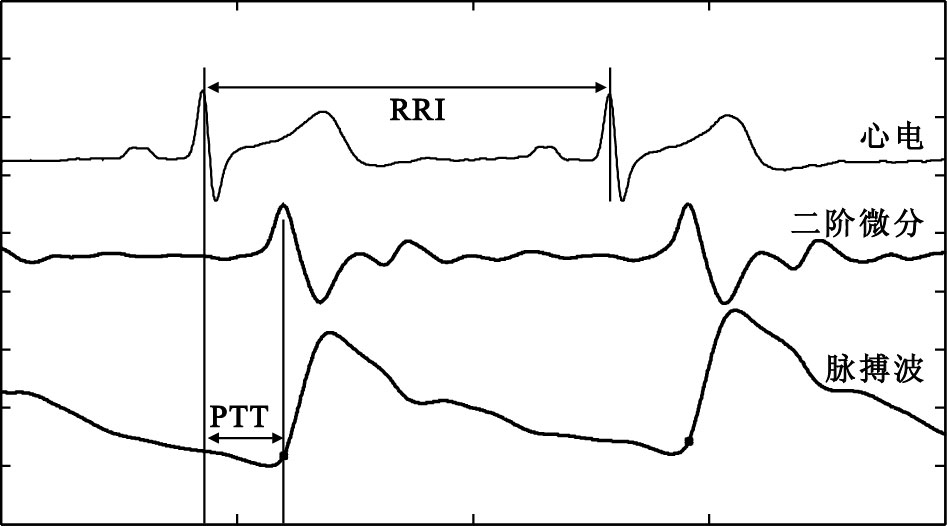

要觀察引導呼吸下的心血管變異性,同步分析呼吸、心率和血壓三者的關系必不可少,但由于商業化的無創血壓連續測量技術和裝置比較昂貴,本系統采用PTT變化來表征血壓變化[17, 24],同時PTT本身也可作為一個獨立的觀察指標,表征與心血管系統整體相關的血壓與外周循環阻力。PTT通常的計算方法是測量R波頂點到脈搏波某一特征點之間的時間差,本研究采用了傳統的基于R波頂點的PTT計算方法。脈搏波特征點選取了橈動脈脈搏波二階微分極值點作為脈搏波起點,這種方法得到的起點更接近于真實的脈搏波起始點[24],PTT的計算方法如圖 1所示。心電R波的位置采用基于二階差分極小值的算法[25]來檢測。

圖1

PTT計算示意圖

Figure1.

Illustration of PTT calculation

圖1

PTT計算示意圖

Figure1.

Illustration of PTT calculation

1.3 數據分析

1.3.1 基于EEMD的PTT信號分解

EMD是Huang等[26]于1998年提出的一種時頻分析方法,是一種類似于小波變換的多尺度分析方法,在非穩態和非線性信號分析方面有良好的性能。而人體生理信號由于受多重調控機制作用,往往表現出非穩態和非線性的特性,因此EMD是分析人體生理信號的一種有效工具。

EMD本質上是對一個信號進行平穩化處理的過程,和小波變換以及傅里葉分析不同的是,使用EMD進行信號分解并不指定基函數,而是根據信號自身特性將一個信號分解為一系列的本征模函數 (intrinsic mode functions,IMF),所分解出的各IMF分量分別包含了原信號的不同時間尺度的局部特征信息。每一IMF包含的信息并非某個特定頻帶信息,而是隨信號本身特性變化而變化,因此EMD方法是自適應的信號處理方法,非常適合處理非線性和非平穩過程。針對EMD存在的模態混疊(mode missing)等問題,Huang等[27]在2009年進一步發展出了集合經驗模式分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)的信號分解方法。EEMD以噪聲輔助信號處理為基礎,通過加入小幅度的白噪聲來均衡信號,利用高斯白噪聲零均值的特性,使真實信號得到了保留,在一定程度上解決了模態混疊問題。

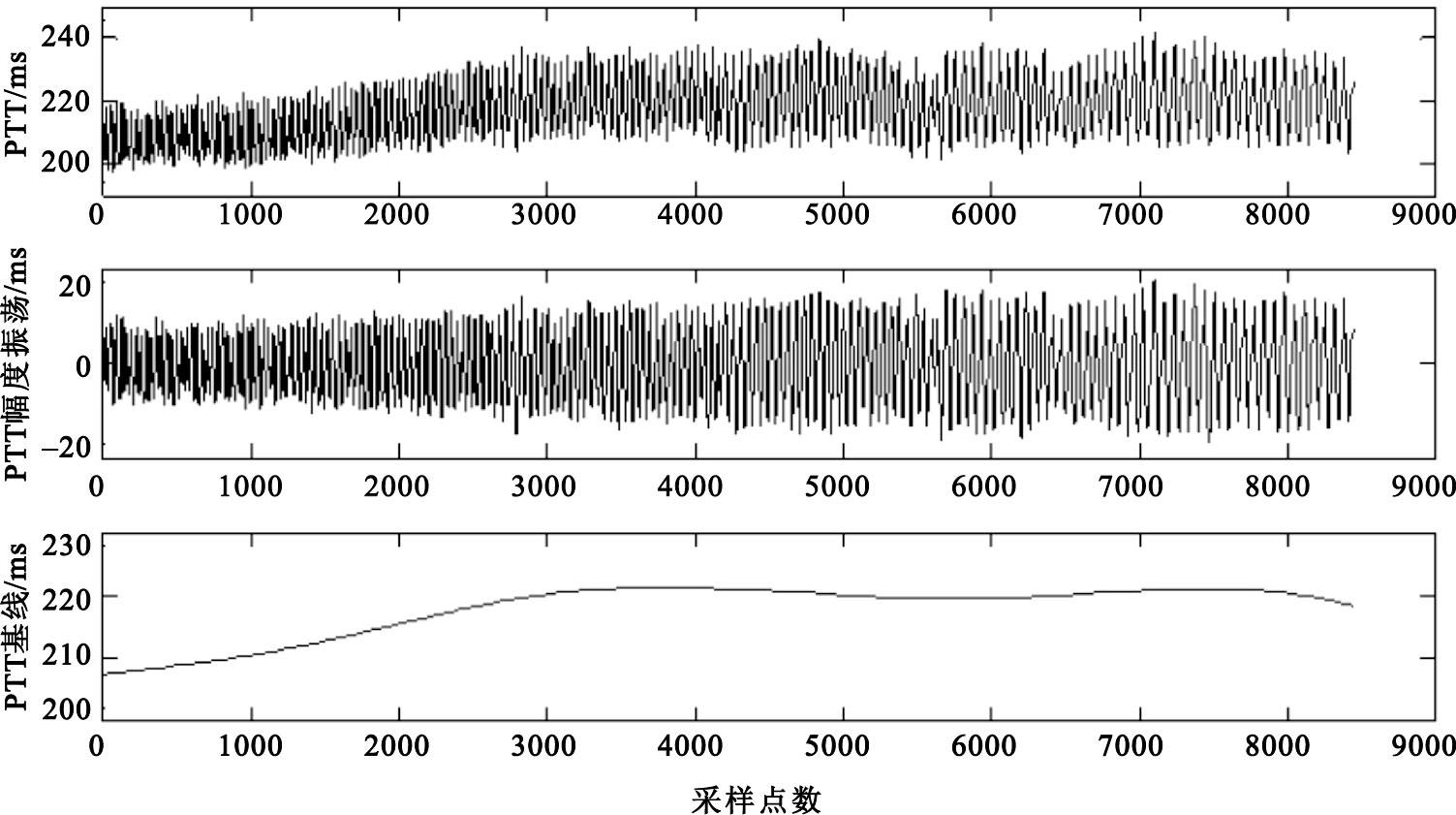

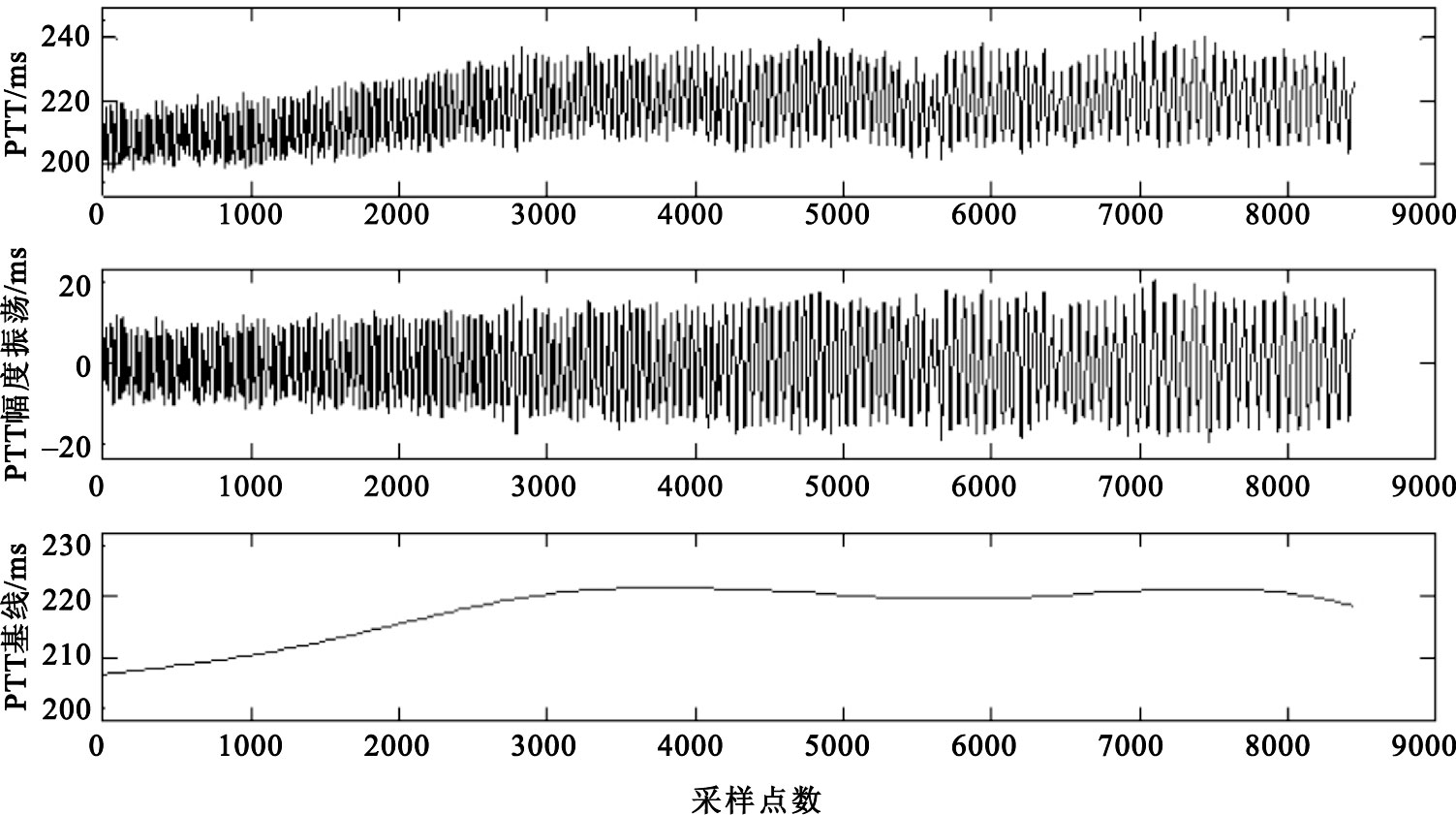

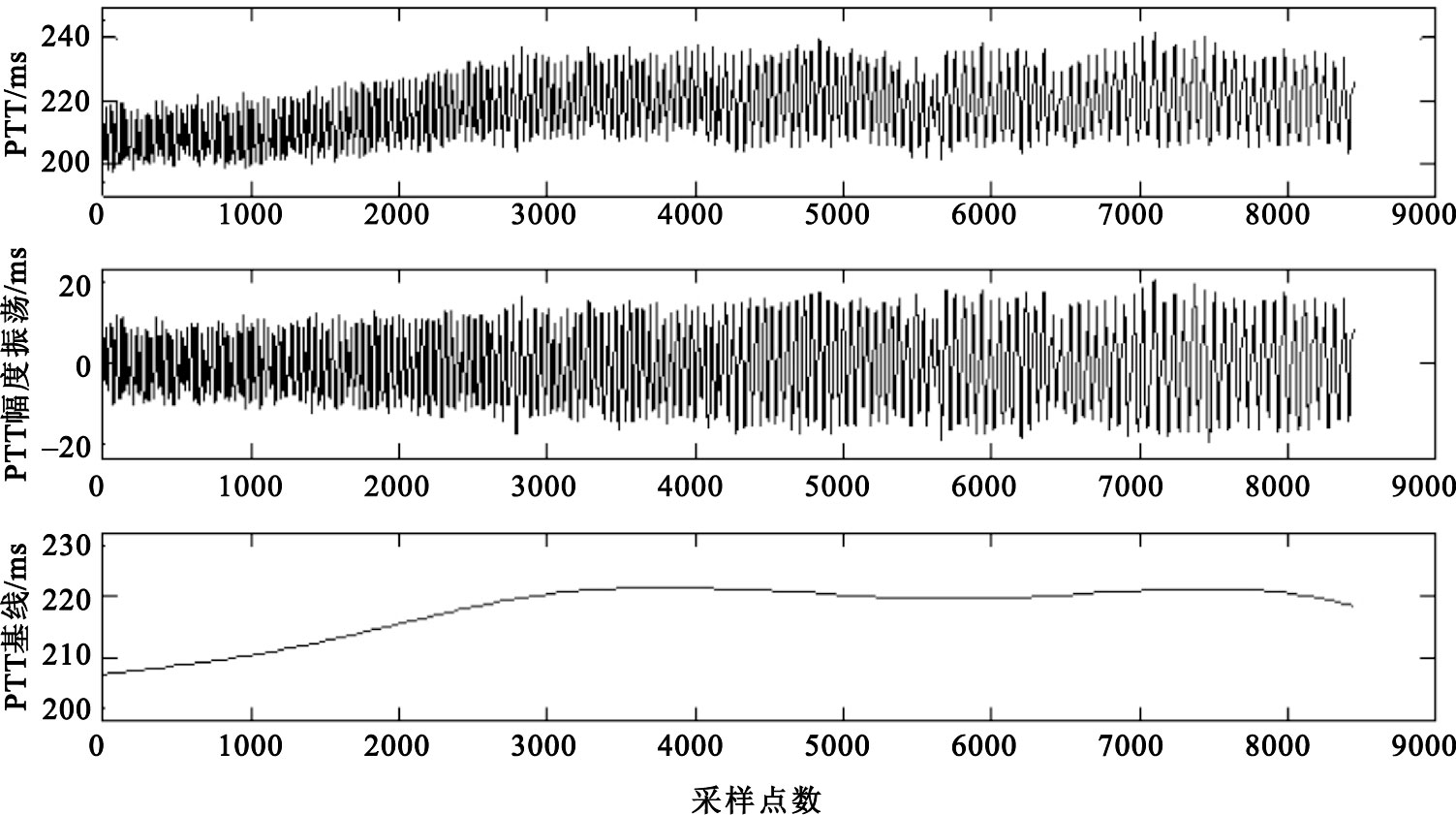

引導呼吸過程中的PTT變化本質上包含兩個部分:一是PTT幅度隨呼吸調制的變化,我們稱之為幅度變異性;另一個是PTT基線的變化。PTT的幅度變異性源于呼吸引起的胸內壓的改變,從而引起的PTT相應變化,而PTT基線則代表了引導呼吸的累積作用效果,PTT基線上升則表明系統血壓或者外周循環阻力降低。為有效分解出PTT基線和PTT幅度變化兩個成分,我們使用了EEMD對PTT信號進行預處理。圖 2顯示了引導呼吸過程中的PTT及其經過EEMD分解后提取出的PTT基線成分以及PTT幅度變化成分。本研究使用的EEMD程序來自臺灣國立中央大學數據分析方法研究中心[28],EEMD分解過程中的關鍵參數有迭代次數(100次)、噪聲水平(0.1)以及sift次數(10次)。

圖2

基于EEMD的PTT信號分解

Figure2.

PTT signal decomposition based on EEMD

圖2

基于EEMD的PTT信號分解

Figure2.

PTT signal decomposition based on EEMD

1.3.2 PTT基線和幅度變異性的計算

PTT信號經過EEMD分解后,產生14個IMF,其中IMF(10-14)為相對低頻慢變成分,而IMF(4-7)為相對高頻振蕩成分。如前面所述,PTT信號在漸進性引導呼吸過程中一方面PTT自身隨呼吸運動的波動性在增加,另一方面,PTT的基線也發生變化(見圖 2最上面曲線)。因此,對于經過EEMD分解出的14個IMF,我們將低頻慢變成分IMF 10-14合并,作為PTT基線成分(即趨勢成分)。需說明的是,關于趨勢成分的選取是由具體應用決定的,本研究為適當保留PTT基線的波動信息(見圖 2最下曲線),保留了IMF10-12的成分。由于數據統計分析的時候是對每3分鐘的基線成分做平均,因此波動信息平均后對PTT基線計算沒有什么影響。

對于呼吸引起的PTT波動成分,通過我們的試驗觀察,發現分布在IMF 4-7之間,但是具體哪一個IMF對應著呼吸振蕩成分,則隨引導呼吸率的不同可能產生變化。因此,我們選擇從IMF 4-7中提取與呼吸信號相關系數最大的IMF作為PTT中的呼吸振蕩成分,其幅度隨呼吸運動的變化代表呼吸引起的PTT幅度變異性。在實際信號處理時,由于本實驗過程中引導呼吸是一個漸變過程,不同引導呼吸率下的呼吸相關的IMF會位于不同的層,為了較好地提取PTT信號中呼吸相關的振蕩成分,我們將EEMD分解后的PTT信號根據引導呼吸模式的不同,分成不同的段,在每一段中我們分別計算IMF (4-7)與呼吸信號的相關系數,選擇與呼吸信號相關系數較大的IMF作為該引導節律下的相應IMF。

對于每個引導呼吸頻率下的PTT,我們可以分別計算得到PTT基線和PTT幅度變異性兩個參量。PTT基線是取IMF(10-14)在該引導呼吸節律下的平均值,PTT幅度變異性則是取IMF(4-7)中呼吸相關振蕩成分峰值的平均值。通過極值點搜索算法可獲取每個呼吸周期內呼吸相關振蕩成分的波峰和波谷點,從而獲得一個呼吸周期內的PTT幅度隨呼吸調制的變化,對相應引導呼吸率(約3 min)下的所有呼吸周期內PTT幅度變化取均值,求得該引導節律下PTT幅度的變化量,即得到PTT幅度變異性。

1.4 統計分析

采用配對t檢驗對不同呼吸率下的PTT幅度變異性和PTT基線變化進行統計檢驗。統計分析采用SPSS 19.0,α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

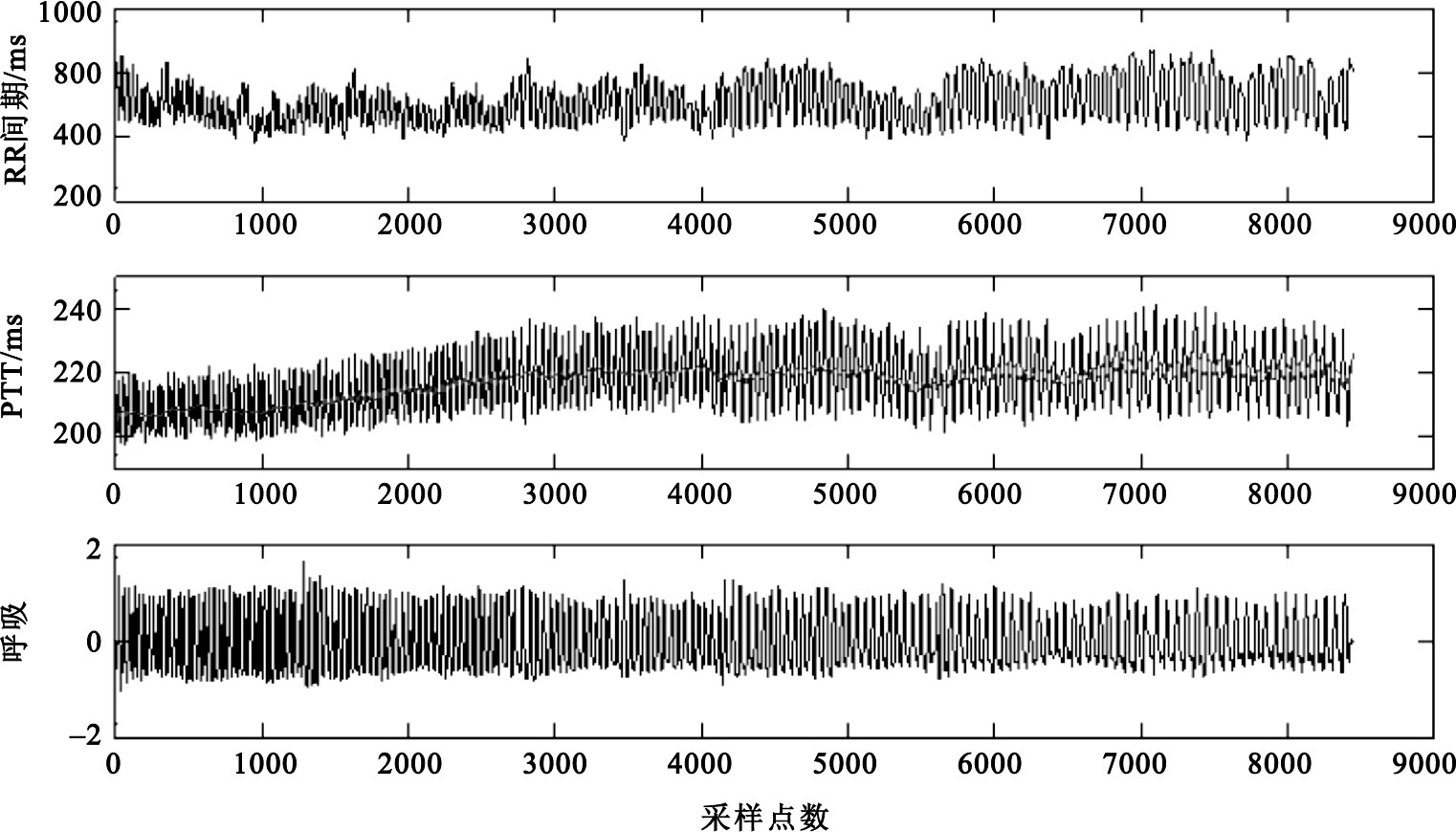

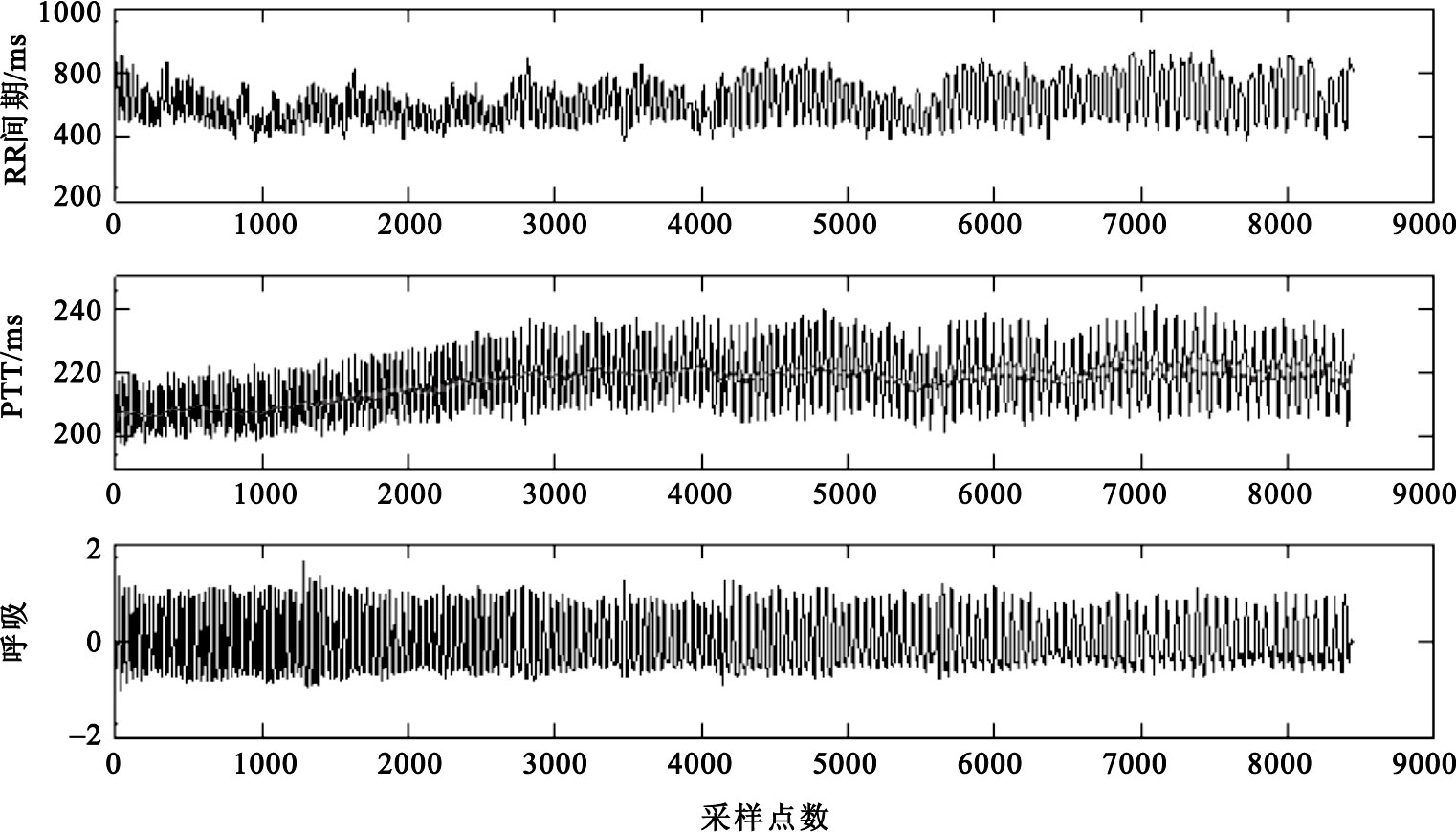

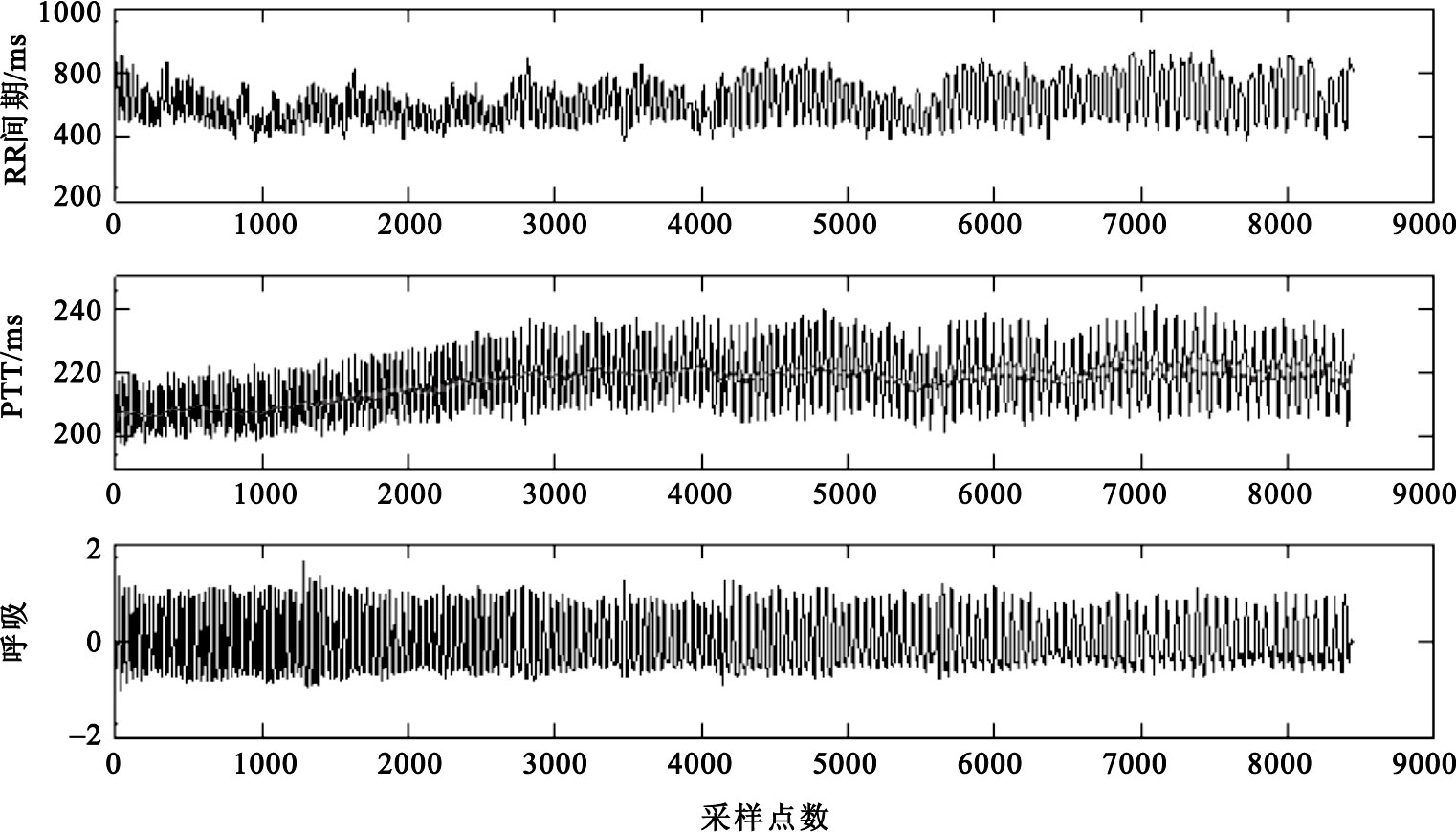

一名受試者在漸進性低頻節律性呼吸下的整體的心血管變異性如圖 3所示。圖中第一條曲線是RR間期變化趨勢圖,第二條曲線是PTT變化趨勢圖,第三條曲線是腹呼吸運動曲線。從中可以明顯看出,隨著呼吸率的逐漸降低,RR間期和PTT信號中呼吸相關的振蕩成分的幅度都逐漸增大,表明呼吸對這兩個參數的調制作用在漸進性引導呼吸過程中逐漸增強。PTT這個參數,除了呼吸相關的幅度變異性隨著呼吸率降低在逐漸增加,其基線也在隨著呼吸引導節律降低而緩慢地上升。

圖3

漸進性低頻節律性呼吸下RR間期和PTT變化

Figure3.

Changes of RR interval and PTT during the stepwise paced breathing

圖3

漸進性低頻節律性呼吸下RR間期和PTT變化

Figure3.

Changes of RR interval and PTT during the stepwise paced breathing

2.1 引導呼吸過程中PTT幅度變異性

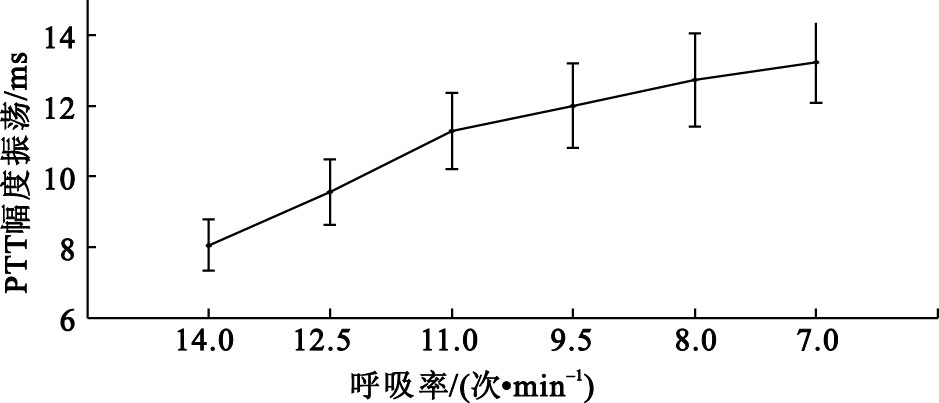

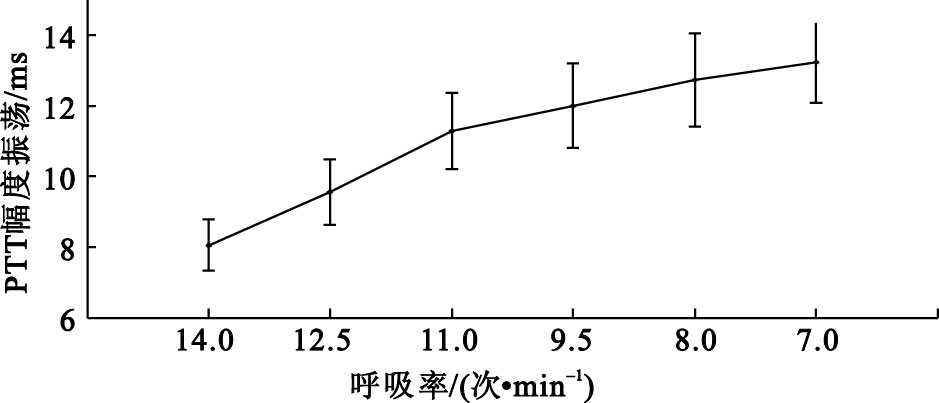

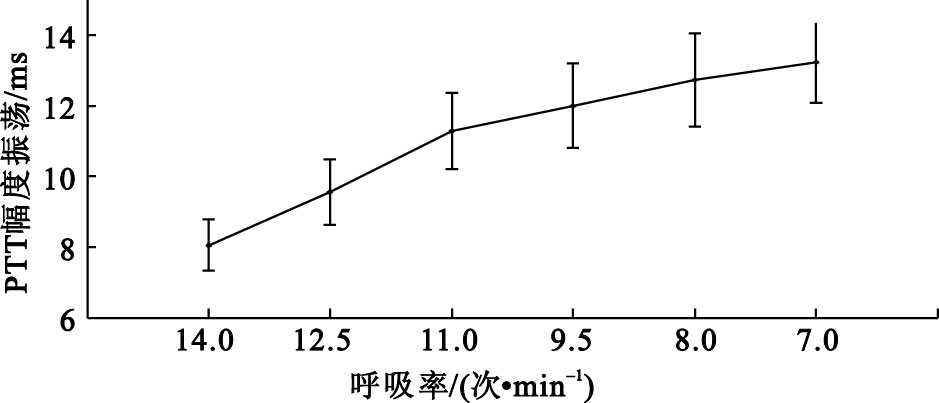

22名受試者呼吸節律變化過程中的PTT幅度變異性如圖 4所示。從圖 4可以看出,總體而言,隨著呼吸率的漸進性降低,呼吸對PTT幅度的調制作用逐漸增強,在相應的呼吸周期內,PTT呈現出更大的波動。PTT幅度變化隨呼吸率的變化關系與心率隨呼吸率的變化關系一致[16],都隨呼吸率降低呈現增大趨勢,表明隨著呼吸率的漸進性降低,呼吸運動對心血管系統參量的調制作用在增強,而這種調制作用可進一步通過心血管反射,對心血管自主神經功能、靜脈回心血量、心輸出量以及外周循環阻力等產生作用,從而對心血管系統產生有益的調節作用。

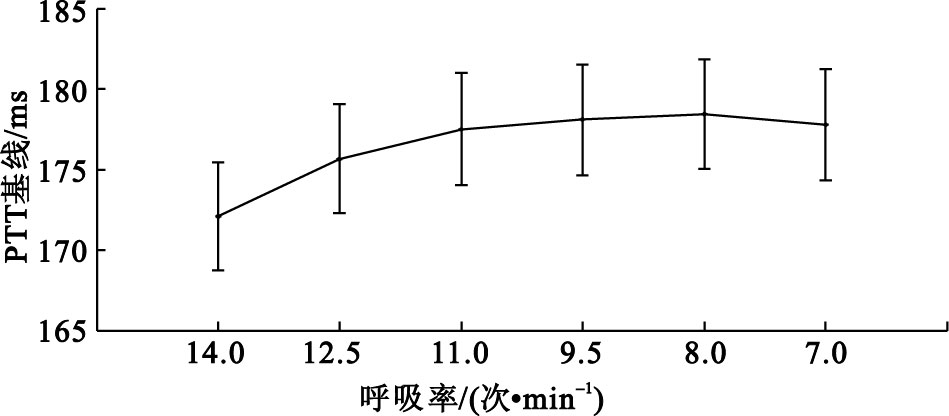

圖4

漸進性引導呼吸過程中PTT幅度變化情況

Figure4.

Change of the PTT amplitude during the stepwise paced breathing

圖4

漸進性引導呼吸過程中PTT幅度變化情況

Figure4.

Change of the PTT amplitude during the stepwise paced breathing

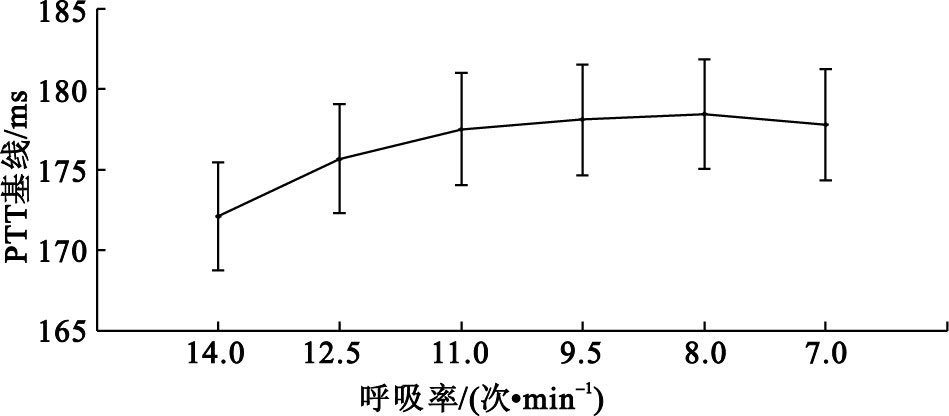

2.2 引導呼吸過程中PTT基線變化

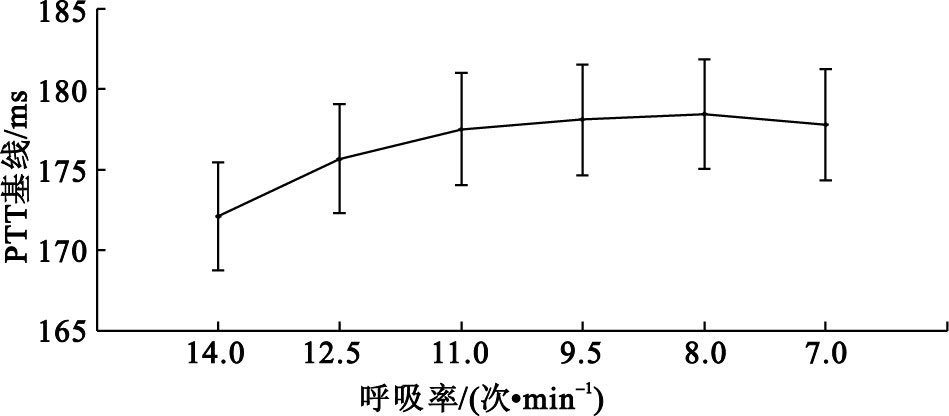

22名受試者呼吸節律變化過程中的PTT基線變化如圖 5所示。從圖 5可以看出,總體而言,隨著呼吸率的漸進性降低,PTT基線呈逐漸上升的趨勢。如前所述,本實驗采用PTT基線變化來表征血壓變化,PTT與血壓變化呈負相關關系,因此PTT基線上升表征了系統血壓的下降。結果表明通過漸進性的引導呼吸運動,呼吸能對心血管系統產生有益調節作用,伴隨著呼吸對PTT幅度以及RR間期幅度調制作用的增強,產生的累積效果是PTT基線上升,即血壓和外周循環阻力的降低。

圖5

漸進性引導呼吸過程中PTT基線變化情況

Figure5.

Change of the PTT baseline during the stepwise paced breathing

圖5

漸進性引導呼吸過程中PTT基線變化情況

Figure5.

Change of the PTT baseline during the stepwise paced breathing

2.3 統計結果

采用配對t檢驗對22名受試者不同引導呼吸率間PTT幅度變異性和PTT基線變化進行統計分析。表 1、表 2分別為全體受試者各呼吸率間PTT幅度變異性和PTT基線的配對t檢驗結果。

配對t檢驗的結果顯示,在漸進性引導呼吸過程中,在呼吸率從14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min的過程中PTT幅度變異性差異有統計學意義,在呼吸率從14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min的過程中PTT基線變化差異有統計學意義;但在9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min的過程中PTT幅度變異性和PTT基線變化差異均無統計學意義。

從配對t檢驗和受試者的PTT基線變化圖均可看出,PTT基線變化大致分為兩個區間:快速上升區間和相對平坦區間。總體而言,當受試者呼吸節律從14.0次/min引導到9.5次/min的過程中,PTT基線快速上升;當呼吸率達到9.5次/min時,PTT基線的變化趨勢基本穩定,變化緩慢。因此,本組結果顯示,漸進性引導呼吸對心血管系統的調節作用隨呼吸率降低而逐漸累積,當呼吸率達到9.5次/min時累積作用效果基本達到最大化。按照我們的引導節律設置,受試者呼吸率從14.0次/min降低到9.5次/min,即可產生最大化的累積效果,當呼吸率從9.5次/min繼續下降時,進一步保持了引導呼吸的累積作用效果。

我們觀察了每個受試者PTT基線變化情況,發現并非所有的受試者在漸進性引導呼吸過程中都會呈現PTT基線上升現象,有部分受試者PTT基線在整個引導呼吸過程中不變,甚至有個別降低的現象。以9.5次/min和14.0次/min兩個節點的PTT基線差異>2 ms為參考,本組受試者PTT基線上升者14人,PTT基線不上升組8人。因此,從PTT基線變化情況看,漸進性引導呼吸可對大部分受試者產生降低血壓的作用,但并不能保證所有受試者都受益,在受試對象中,仍有部分人即使在呼吸跟隨較好的情況下,PTT基線也沒有明顯變化。

3 討論

本文在課題組先期研究的基礎上,觀察了引導呼吸節律從14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min漸進性變化過程中PTT的幅度變異性和PTT基線變化。為有效分離PTT信號中的基線成分和呼吸相關的振蕩成分,我們使用了EEMD技術對PTT信號進行分析和處理。通過本實驗,我們發現在漸進性引導呼吸過程中,PTT的幅度變異性隨呼吸率的降低而逐漸增大,同時大部分受試者表現出PTT基線上升的現象。

呼吸引導技術已經被廣泛應用于心血管變異性的相關研究,如15次/min和6次/min是最常用的呼吸引導節律[29-30],其目的多在于控制呼吸率在特定頻率范圍內(窄帶信號),從而消除呼吸運動的隨意性對數據分析方法(功率譜分析技術為主)的影響[31]。本文和以往研究不同,采用的是漸進性引導呼吸的模式,呼吸率從高到低漸進性變化,其目的在于觀察漸進性引導呼吸對心血管系統的綜合作用效果。該過程類似Resprate的paced breathing 技術,因此通過觀察本實驗過程中的相關心血管參數,可以觀察低頻節律性呼吸的累積效果,同時回答與呼吸調節技術相關的科學問題,如引導呼吸技術對心血管系統參數的作用規律、有效性、目標呼吸率以及引導模式的設置等。

PTT幅度變異性隨著呼吸率的降低而增大,其變化規律與心率變異性隨呼吸率變化一致[16]。心率變異性與呼吸率的關系已被廣泛研究,而PTT幅度變異性隨呼吸率變化的研究報道則相對較少。郎曉華等[32]報道了脈搏波幅度和周期隨呼吸的變化情況。臨床上PTT被用于睡眠呼吸事件檢測[18, 33],睡眠呼吸事件中,呼吸用力引起胸內壓的變化,進而產生PTT幅度隨呼吸用力的周期性變化。本實驗中觀察到的PTT幅度變異性隨呼吸率降低而增大,也是源于呼吸率降低的過程中呼吸幅度增大,從而呼吸引起的胸內壓變化增大,最終反映在PTT上,表現為PTT幅度變異性隨呼吸率變化而漸進性地增大。

PTT基線在漸進性引導呼吸過程中的變化規律尚未見相關報道。由于我們采用EMD將PTT分解為基線成分和呼吸調制振蕩成分,基線成分其本質就是PTT的趨勢成分。我們在試驗中觀察到大部分受試者出現了PTT基線上升的現象,由于PTT與血壓的負相關關系,PTT基線上升表明脈搏波傳播時間延長,根據流體力學理論,血壓或/和循環阻力下降。因而PTT基線變化可以用于表征漸進性引導呼吸的有效性。從PTT基線變化看,低頻節律性的呼吸運動能夠起到降低血壓的效果,能對心血管系統產生有益的調節作用,但是并不能保證在一次訓練中對所有的受試者都有效。

在實驗過程中PTT基線上升的趨勢也表現出有趣的特征,在初始階段(從14.0次/min開始至9.5次/min)PTT上升較快,而當呼吸率降低到9.5次/min以下時,PTT基本處于飽和階段,變化不大。PTT基線的這個變化特征一方面表明,針對我們的呼吸引導節律,當受試者將呼吸率漸進性地降低到9.5次/min時,已經能起到最大化的調節效果了;另一方面該實驗結果也表明,通過引導呼吸降低血壓的作用效果有其極限,當達到調節極限的時候,再低的呼吸率也只是在該極限水平上的狀態維持。表 1和表 2中從9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min之間的PTT幅度變異性和PTT基線變化都沒有顯著性差異,可能是由于個別受試者在7.0次/min的引導呼吸率下跟隨得特別不好,產生PTT幅度明顯減小以及PTT基線下降現象,個別數據點影響了配對t檢驗的結果。這個現象也提示我們,在漸進性引導呼吸過程中,每個受試者無論PTT幅度變異性還是PTT基線變化都可能呈現不穩定波動,并非單調變化,因此引導呼吸過程中必須設置相關參數或者指標,以檢測每個受試者的呼吸跟隨情況以及呼吸引導作用效果。

本實驗也存在一定不足,一是受試對象人數較少,后續實驗中應進一步擴大樣本量,從而可以提供更可靠的統計分析數據。另一方面,本實驗僅觀察了短時間引導呼吸的作用效果,長時間的作用效果如何觀察和評價有待進一步研究。本實驗中發現,大部分受試者表現出PTT基線上升的現象,但是仍有部分受試者即使在呼吸跟隨很好的情況下PTT基線也不上升,更深層的原因還有待進一步探討。后續工作中亟需解決的問題是如何從心血管相關參數中發展出能夠有效辨識“調息”有效性的指標,從而能有效區分PTT基線上升和不上升者。該類指標對于定量研究和指導“調息”的相關研究具有重要意義。另外,可考慮將該呼吸調節技術應用于原發性高血壓患者,以驗證方法的有效性。

4 結論

本文研究結果表明,在漸進性引導呼吸過程中,呼吸對PTT幅度的調制作用在逐漸增強,同時大部分受試者表現出PTT基線上升現象。由于PTT與血壓呈負相關關系,PTT基線上升表征了基礎血壓的降低。實驗結果表明,漸進性引導呼吸能對心血管系統產生有益的調節作用,對大部分受試者產生PTT上升的效果。同時,從PTT基線變化過程可以看出,PTT基線在呼吸率>9.5次/min時,上升較快,當呼吸率再持續降低時,PTT基線相對穩定,變化不明顯。通過PTT基線變化,也發現并非所有受試者在一次“調息”訓練中都能達到PTT上升的目的,因此從PTT基線變化看,漸進性引導呼吸并非對所有受試者有效,原因還有待進一步分析。發展能夠有效表征引導呼吸有效性的特異性指標,并將呼吸調節技術用于原發性高血壓患者,是后續工作中亟需開展的研究內容。

引言

生理學上,呼吸運動對心血管系統參數的調制作用(如心率、血壓、脈搏波等參數的幅度隨吸氣和呼氣動作而發生微小的漲落)已被廣泛關注和研究,心血管時間序列相關研究一直是一個熱點領域[1-2]。臨床上,心血管反射實驗如瓦薩瓦爾操作 (Valsalva maneuver)、深呼吸實驗(deep breathing test)可用于壓力反射敏感性以及心血管自主神經功能測試[3-4]。在養生和保健領域,“調息”被廣泛應用于身心狀態的調節,中國的傳統醫學和傳統養生文化中很注重“調息”,稱之為呼吸導引術。現代醫學中,通過調節呼吸運動對心肺系統產生有益的調節作用,如增加心率變異性、增加壓力反射敏感性、降低外周循環阻力、降低血壓[5-6]以及增加慢性心衰患者動脈血氧飽和度[7]等,已經被越來越多的科學研究所證明[8-10],呼吸調節技術被廣泛應用于生物反饋、應激調節、體育訓練等領域。Sharma等[10]和Schein等 [11]通過對瑜伽和冥想練習者呼吸調節技術的觀察和總結,發展出了通過引導呼吸調節血壓的專用設備ResperateTM。ResperateTM通過低頻節律性的引導呼吸運動,能起到降低血壓的作用,成為通過美國FDA認證的非藥物治療高血壓裝置。

雖然呼吸調節技術無論在古代還是現代社會都已獲得廣泛的應用,但是關于呼吸調節本身的許多科學問題尚未闡述清楚。比如調息對身心狀態產生有益調節作用的生理學基礎是什么,如何個體化地設定呼吸引導模式從而到達最優化的作用效果,以及如何客觀評價呼吸調節技術的有效性等。Resperate生產商聲稱通過低頻節律性的引導呼吸運動,該設備可以起到降低血壓的作用,但是最近的循證醫學研究認為,從現有的文獻看,并不能得出引導呼吸能對高血壓有治療作用的結論[12]。甚至有幾項報道認為Resperate對糖尿病患者的高血壓沒有顯著性治療效果[13-14]。

為探索上述科學問題,我們開展了呼吸與心血管系統參量間的關系及其調節作用的相關研究,研發了心肺交互作用綜合測試系統[15],并觀察了漸進性引導呼吸過程的呼吸對心率的調制作用[16]。本文是在課題組先期研究的基礎上,進一步觀察了漸進性引導呼吸過程中脈搏波傳導時間(pulse transit time,PTT)的變化。PTT已被證實與血壓之間存在高度相關性,經過校準之后可實現無創血壓連續測量[17-18],因此本研究采用PTT變化表征引導呼吸過程的血壓變化。本文觀察了呼吸引導節律漸進性降低過程(呼吸節律依次為14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min)中,PTT的基線變化和幅度變化(呼吸調制作用)。分析PTT信號時,采用了經驗模式分解(empirical mode decomposition,EMD)的方法進行預處理,將PTT信號中的呼吸調制成分和基線成分分離出來,以觀察不同呼吸節律下的PTT基線變化和幅度變化情況。

1 資料與方法

1.1 實驗方案

實驗對象是22名健康成年人,平均年齡30歲,無心血管及呼吸系統疾病。實驗前,所有受試者均需參加預實驗,學習使用呼吸引導系統[19],該系統以聽覺形式產生引導音樂,以視覺的形式反饋受試者呼吸運動曲線。受試者掌握呼吸引導技術后,靜坐休息10 min后開始實驗,受試者佩戴穿戴式多生理參數采集系統,靜坐在舒適的椅子上,佩戴耳機,按照預先設定好的呼吸引導模板和引導音樂[20],跟隨聽到的引導音樂進行漸進性低頻節律性呼吸運動,同步采集和記錄多導生理參數。漸進性引導呼吸過程為:14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min,吸呼比為1∶2,每個呼吸階段持續時間為3 min。

1.2 數據采集與預處理

實驗過程中的數據采集使用課題組研制的穿戴式多生理參數采集系統[21-22],可同步采集胸呼吸、腹呼吸、心電、脈搏波等多個參數。其中心電信號的采集使用傳統模式的Ag/AgCl電極提取單導聯心電信號,經儀用放大器差分放大、帶通濾波、進一步放大等信號調理后進入16位數據采集卡采集,心電信號提取的可靠性也經過嚴格的測試[23]。脈搏波傳感器選擇北京頤松科技發展有限公司的壓阻式脈搏波傳感器MB-3A。為保證心電信號QRS波檢測精度以及PTT的測量精度,多路參數通過高速數據采集卡以每通道1 000 Hz采樣率采集到PC中。每個受試者的實驗數據存儲成獨立的文件,供后續分析使用。

要觀察引導呼吸下的心血管變異性,同步分析呼吸、心率和血壓三者的關系必不可少,但由于商業化的無創血壓連續測量技術和裝置比較昂貴,本系統采用PTT變化來表征血壓變化[17, 24],同時PTT本身也可作為一個獨立的觀察指標,表征與心血管系統整體相關的血壓與外周循環阻力。PTT通常的計算方法是測量R波頂點到脈搏波某一特征點之間的時間差,本研究采用了傳統的基于R波頂點的PTT計算方法。脈搏波特征點選取了橈動脈脈搏波二階微分極值點作為脈搏波起點,這種方法得到的起點更接近于真實的脈搏波起始點[24],PTT的計算方法如圖 1所示。心電R波的位置采用基于二階差分極小值的算法[25]來檢測。

圖1

PTT計算示意圖

Figure1.

Illustration of PTT calculation

圖1

PTT計算示意圖

Figure1.

Illustration of PTT calculation

1.3 數據分析

1.3.1 基于EEMD的PTT信號分解

EMD是Huang等[26]于1998年提出的一種時頻分析方法,是一種類似于小波變換的多尺度分析方法,在非穩態和非線性信號分析方面有良好的性能。而人體生理信號由于受多重調控機制作用,往往表現出非穩態和非線性的特性,因此EMD是分析人體生理信號的一種有效工具。

EMD本質上是對一個信號進行平穩化處理的過程,和小波變換以及傅里葉分析不同的是,使用EMD進行信號分解并不指定基函數,而是根據信號自身特性將一個信號分解為一系列的本征模函數 (intrinsic mode functions,IMF),所分解出的各IMF分量分別包含了原信號的不同時間尺度的局部特征信息。每一IMF包含的信息并非某個特定頻帶信息,而是隨信號本身特性變化而變化,因此EMD方法是自適應的信號處理方法,非常適合處理非線性和非平穩過程。針對EMD存在的模態混疊(mode missing)等問題,Huang等[27]在2009年進一步發展出了集合經驗模式分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)的信號分解方法。EEMD以噪聲輔助信號處理為基礎,通過加入小幅度的白噪聲來均衡信號,利用高斯白噪聲零均值的特性,使真實信號得到了保留,在一定程度上解決了模態混疊問題。

引導呼吸過程中的PTT變化本質上包含兩個部分:一是PTT幅度隨呼吸調制的變化,我們稱之為幅度變異性;另一個是PTT基線的變化。PTT的幅度變異性源于呼吸引起的胸內壓的改變,從而引起的PTT相應變化,而PTT基線則代表了引導呼吸的累積作用效果,PTT基線上升則表明系統血壓或者外周循環阻力降低。為有效分解出PTT基線和PTT幅度變化兩個成分,我們使用了EEMD對PTT信號進行預處理。圖 2顯示了引導呼吸過程中的PTT及其經過EEMD分解后提取出的PTT基線成分以及PTT幅度變化成分。本研究使用的EEMD程序來自臺灣國立中央大學數據分析方法研究中心[28],EEMD分解過程中的關鍵參數有迭代次數(100次)、噪聲水平(0.1)以及sift次數(10次)。

圖2

基于EEMD的PTT信號分解

Figure2.

PTT signal decomposition based on EEMD

圖2

基于EEMD的PTT信號分解

Figure2.

PTT signal decomposition based on EEMD

1.3.2 PTT基線和幅度變異性的計算

PTT信號經過EEMD分解后,產生14個IMF,其中IMF(10-14)為相對低頻慢變成分,而IMF(4-7)為相對高頻振蕩成分。如前面所述,PTT信號在漸進性引導呼吸過程中一方面PTT自身隨呼吸運動的波動性在增加,另一方面,PTT的基線也發生變化(見圖 2最上面曲線)。因此,對于經過EEMD分解出的14個IMF,我們將低頻慢變成分IMF 10-14合并,作為PTT基線成分(即趨勢成分)。需說明的是,關于趨勢成分的選取是由具體應用決定的,本研究為適當保留PTT基線的波動信息(見圖 2最下曲線),保留了IMF10-12的成分。由于數據統計分析的時候是對每3分鐘的基線成分做平均,因此波動信息平均后對PTT基線計算沒有什么影響。

對于呼吸引起的PTT波動成分,通過我們的試驗觀察,發現分布在IMF 4-7之間,但是具體哪一個IMF對應著呼吸振蕩成分,則隨引導呼吸率的不同可能產生變化。因此,我們選擇從IMF 4-7中提取與呼吸信號相關系數最大的IMF作為PTT中的呼吸振蕩成分,其幅度隨呼吸運動的變化代表呼吸引起的PTT幅度變異性。在實際信號處理時,由于本實驗過程中引導呼吸是一個漸變過程,不同引導呼吸率下的呼吸相關的IMF會位于不同的層,為了較好地提取PTT信號中呼吸相關的振蕩成分,我們將EEMD分解后的PTT信號根據引導呼吸模式的不同,分成不同的段,在每一段中我們分別計算IMF (4-7)與呼吸信號的相關系數,選擇與呼吸信號相關系數較大的IMF作為該引導節律下的相應IMF。

對于每個引導呼吸頻率下的PTT,我們可以分別計算得到PTT基線和PTT幅度變異性兩個參量。PTT基線是取IMF(10-14)在該引導呼吸節律下的平均值,PTT幅度變異性則是取IMF(4-7)中呼吸相關振蕩成分峰值的平均值。通過極值點搜索算法可獲取每個呼吸周期內呼吸相關振蕩成分的波峰和波谷點,從而獲得一個呼吸周期內的PTT幅度隨呼吸調制的變化,對相應引導呼吸率(約3 min)下的所有呼吸周期內PTT幅度變化取均值,求得該引導節律下PTT幅度的變化量,即得到PTT幅度變異性。

1.4 統計分析

采用配對t檢驗對不同呼吸率下的PTT幅度變異性和PTT基線變化進行統計檢驗。統計分析采用SPSS 19.0,α=0.05,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

一名受試者在漸進性低頻節律性呼吸下的整體的心血管變異性如圖 3所示。圖中第一條曲線是RR間期變化趨勢圖,第二條曲線是PTT變化趨勢圖,第三條曲線是腹呼吸運動曲線。從中可以明顯看出,隨著呼吸率的逐漸降低,RR間期和PTT信號中呼吸相關的振蕩成分的幅度都逐漸增大,表明呼吸對這兩個參數的調制作用在漸進性引導呼吸過程中逐漸增強。PTT這個參數,除了呼吸相關的幅度變異性隨著呼吸率降低在逐漸增加,其基線也在隨著呼吸引導節律降低而緩慢地上升。

圖3

漸進性低頻節律性呼吸下RR間期和PTT變化

Figure3.

Changes of RR interval and PTT during the stepwise paced breathing

圖3

漸進性低頻節律性呼吸下RR間期和PTT變化

Figure3.

Changes of RR interval and PTT during the stepwise paced breathing

2.1 引導呼吸過程中PTT幅度變異性

22名受試者呼吸節律變化過程中的PTT幅度變異性如圖 4所示。從圖 4可以看出,總體而言,隨著呼吸率的漸進性降低,呼吸對PTT幅度的調制作用逐漸增強,在相應的呼吸周期內,PTT呈現出更大的波動。PTT幅度變化隨呼吸率的變化關系與心率隨呼吸率的變化關系一致[16],都隨呼吸率降低呈現增大趨勢,表明隨著呼吸率的漸進性降低,呼吸運動對心血管系統參量的調制作用在增強,而這種調制作用可進一步通過心血管反射,對心血管自主神經功能、靜脈回心血量、心輸出量以及外周循環阻力等產生作用,從而對心血管系統產生有益的調節作用。

圖4

漸進性引導呼吸過程中PTT幅度變化情況

Figure4.

Change of the PTT amplitude during the stepwise paced breathing

圖4

漸進性引導呼吸過程中PTT幅度變化情況

Figure4.

Change of the PTT amplitude during the stepwise paced breathing

2.2 引導呼吸過程中PTT基線變化

22名受試者呼吸節律變化過程中的PTT基線變化如圖 5所示。從圖 5可以看出,總體而言,隨著呼吸率的漸進性降低,PTT基線呈逐漸上升的趨勢。如前所述,本實驗采用PTT基線變化來表征血壓變化,PTT與血壓變化呈負相關關系,因此PTT基線上升表征了系統血壓的下降。結果表明通過漸進性的引導呼吸運動,呼吸能對心血管系統產生有益調節作用,伴隨著呼吸對PTT幅度以及RR間期幅度調制作用的增強,產生的累積效果是PTT基線上升,即血壓和外周循環阻力的降低。

圖5

漸進性引導呼吸過程中PTT基線變化情況

Figure5.

Change of the PTT baseline during the stepwise paced breathing

圖5

漸進性引導呼吸過程中PTT基線變化情況

Figure5.

Change of the PTT baseline during the stepwise paced breathing

2.3 統計結果

采用配對t檢驗對22名受試者不同引導呼吸率間PTT幅度變異性和PTT基線變化進行統計分析。表 1、表 2分別為全體受試者各呼吸率間PTT幅度變異性和PTT基線的配對t檢驗結果。

配對t檢驗的結果顯示,在漸進性引導呼吸過程中,在呼吸率從14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min的過程中PTT幅度變異性差異有統計學意義,在呼吸率從14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min的過程中PTT基線變化差異有統計學意義;但在9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min的過程中PTT幅度變異性和PTT基線變化差異均無統計學意義。

從配對t檢驗和受試者的PTT基線變化圖均可看出,PTT基線變化大致分為兩個區間:快速上升區間和相對平坦區間。總體而言,當受試者呼吸節律從14.0次/min引導到9.5次/min的過程中,PTT基線快速上升;當呼吸率達到9.5次/min時,PTT基線的變化趨勢基本穩定,變化緩慢。因此,本組結果顯示,漸進性引導呼吸對心血管系統的調節作用隨呼吸率降低而逐漸累積,當呼吸率達到9.5次/min時累積作用效果基本達到最大化。按照我們的引導節律設置,受試者呼吸率從14.0次/min降低到9.5次/min,即可產生最大化的累積效果,當呼吸率從9.5次/min繼續下降時,進一步保持了引導呼吸的累積作用效果。

我們觀察了每個受試者PTT基線變化情況,發現并非所有的受試者在漸進性引導呼吸過程中都會呈現PTT基線上升現象,有部分受試者PTT基線在整個引導呼吸過程中不變,甚至有個別降低的現象。以9.5次/min和14.0次/min兩個節點的PTT基線差異>2 ms為參考,本組受試者PTT基線上升者14人,PTT基線不上升組8人。因此,從PTT基線變化情況看,漸進性引導呼吸可對大部分受試者產生降低血壓的作用,但并不能保證所有受試者都受益,在受試對象中,仍有部分人即使在呼吸跟隨較好的情況下,PTT基線也沒有明顯變化。

3 討論

本文在課題組先期研究的基礎上,觀察了引導呼吸節律從14.0次/min-12.5次/min-11.0次/min-9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min漸進性變化過程中PTT的幅度變異性和PTT基線變化。為有效分離PTT信號中的基線成分和呼吸相關的振蕩成分,我們使用了EEMD技術對PTT信號進行分析和處理。通過本實驗,我們發現在漸進性引導呼吸過程中,PTT的幅度變異性隨呼吸率的降低而逐漸增大,同時大部分受試者表現出PTT基線上升的現象。

呼吸引導技術已經被廣泛應用于心血管變異性的相關研究,如15次/min和6次/min是最常用的呼吸引導節律[29-30],其目的多在于控制呼吸率在特定頻率范圍內(窄帶信號),從而消除呼吸運動的隨意性對數據分析方法(功率譜分析技術為主)的影響[31]。本文和以往研究不同,采用的是漸進性引導呼吸的模式,呼吸率從高到低漸進性變化,其目的在于觀察漸進性引導呼吸對心血管系統的綜合作用效果。該過程類似Resprate的paced breathing 技術,因此通過觀察本實驗過程中的相關心血管參數,可以觀察低頻節律性呼吸的累積效果,同時回答與呼吸調節技術相關的科學問題,如引導呼吸技術對心血管系統參數的作用規律、有效性、目標呼吸率以及引導模式的設置等。

PTT幅度變異性隨著呼吸率的降低而增大,其變化規律與心率變異性隨呼吸率變化一致[16]。心率變異性與呼吸率的關系已被廣泛研究,而PTT幅度變異性隨呼吸率變化的研究報道則相對較少。郎曉華等[32]報道了脈搏波幅度和周期隨呼吸的變化情況。臨床上PTT被用于睡眠呼吸事件檢測[18, 33],睡眠呼吸事件中,呼吸用力引起胸內壓的變化,進而產生PTT幅度隨呼吸用力的周期性變化。本實驗中觀察到的PTT幅度變異性隨呼吸率降低而增大,也是源于呼吸率降低的過程中呼吸幅度增大,從而呼吸引起的胸內壓變化增大,最終反映在PTT上,表現為PTT幅度變異性隨呼吸率變化而漸進性地增大。

PTT基線在漸進性引導呼吸過程中的變化規律尚未見相關報道。由于我們采用EMD將PTT分解為基線成分和呼吸調制振蕩成分,基線成分其本質就是PTT的趨勢成分。我們在試驗中觀察到大部分受試者出現了PTT基線上升的現象,由于PTT與血壓的負相關關系,PTT基線上升表明脈搏波傳播時間延長,根據流體力學理論,血壓或/和循環阻力下降。因而PTT基線變化可以用于表征漸進性引導呼吸的有效性。從PTT基線變化看,低頻節律性的呼吸運動能夠起到降低血壓的效果,能對心血管系統產生有益的調節作用,但是并不能保證在一次訓練中對所有的受試者都有效。

在實驗過程中PTT基線上升的趨勢也表現出有趣的特征,在初始階段(從14.0次/min開始至9.5次/min)PTT上升較快,而當呼吸率降低到9.5次/min以下時,PTT基本處于飽和階段,變化不大。PTT基線的這個變化特征一方面表明,針對我們的呼吸引導節律,當受試者將呼吸率漸進性地降低到9.5次/min時,已經能起到最大化的調節效果了;另一方面該實驗結果也表明,通過引導呼吸降低血壓的作用效果有其極限,當達到調節極限的時候,再低的呼吸率也只是在該極限水平上的狀態維持。表 1和表 2中從9.5次/min-8.0次/min-7.0次/min之間的PTT幅度變異性和PTT基線變化都沒有顯著性差異,可能是由于個別受試者在7.0次/min的引導呼吸率下跟隨得特別不好,產生PTT幅度明顯減小以及PTT基線下降現象,個別數據點影響了配對t檢驗的結果。這個現象也提示我們,在漸進性引導呼吸過程中,每個受試者無論PTT幅度變異性還是PTT基線變化都可能呈現不穩定波動,并非單調變化,因此引導呼吸過程中必須設置相關參數或者指標,以檢測每個受試者的呼吸跟隨情況以及呼吸引導作用效果。

本實驗也存在一定不足,一是受試對象人數較少,后續實驗中應進一步擴大樣本量,從而可以提供更可靠的統計分析數據。另一方面,本實驗僅觀察了短時間引導呼吸的作用效果,長時間的作用效果如何觀察和評價有待進一步研究。本實驗中發現,大部分受試者表現出PTT基線上升的現象,但是仍有部分受試者即使在呼吸跟隨很好的情況下PTT基線也不上升,更深層的原因還有待進一步探討。后續工作中亟需解決的問題是如何從心血管相關參數中發展出能夠有效辨識“調息”有效性的指標,從而能有效區分PTT基線上升和不上升者。該類指標對于定量研究和指導“調息”的相關研究具有重要意義。另外,可考慮將該呼吸調節技術應用于原發性高血壓患者,以驗證方法的有效性。

4 結論

本文研究結果表明,在漸進性引導呼吸過程中,呼吸對PTT幅度的調制作用在逐漸增強,同時大部分受試者表現出PTT基線上升現象。由于PTT與血壓呈負相關關系,PTT基線上升表征了基礎血壓的降低。實驗結果表明,漸進性引導呼吸能對心血管系統產生有益的調節作用,對大部分受試者產生PTT上升的效果。同時,從PTT基線變化過程可以看出,PTT基線在呼吸率>9.5次/min時,上升較快,當呼吸率再持續降低時,PTT基線相對穩定,變化不明顯。通過PTT基線變化,也發現并非所有受試者在一次“調息”訓練中都能達到PTT上升的目的,因此從PTT基線變化看,漸進性引導呼吸并非對所有受試者有效,原因還有待進一步分析。發展能夠有效表征引導呼吸有效性的特異性指標,并將呼吸調節技術用于原發性高血壓患者,是后續工作中亟需開展的研究內容。