大腦老化會影響腦區之間的功能連接(FC),近幾年有研究表明腦區之間的功能連接是隨著時間變化的,而這種動態的變化能反映更多的生理病理信息。因此,本研究基于靜息態功能磁共振成像(fMRI),采用滑動窗技術構建了 32 名老年受試者和 36 名年輕受試者的動態功能連接網絡。利用小波包分析研究了波動能量差異對頻段的依賴性,并與年齡進行線性回歸分析。本文研究結果發現,老年組的功能連接波動能量在低頻段高于青年組,而在高頻段低于青年組。結果表明,老年人網絡間的動態功能連接存在慢波化現象,這可能與老年人大腦的功能衰退有關。通過本文研究結果,可為腦老化的研究提供一種新的思路,同時也可促進對動態功能連接的理解。

引用本文: 趙欣, 張雄, 王偉偉, 劉亞男, 沙淼, 陳元園, 倪紅艷, 明東. 年齡相關的動態功能連接網絡特征研究. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(2): 161-167. doi: 10.7507/1001-5515.201511032 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

腦老化表現為一定程度的認知功能減退,已有的研究表明,大腦認知功能衰退與不同腦區之間功能連接(functional connectivity,FC)的改變有關[1-2]。利用靜息態血氧水平依賴(blood oxygenation level dependent,BOLD)的功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技術開展的相關研究表明,年齡相關的 FC 衰減優先影響默認模式網絡和背側注意網絡,現已認為這些網絡與注意、記憶及執行功能等存在關聯[3]。另外,其他網絡,如突顯和運動網絡也存在與年齡相關的衰減現象[4]。在大部分基于老年人群靜息態 fMRI 數據的研究中,更多關注的是 FC 衰減現象,但是也有研究發現,存在與年齡相關的 FC 增強現象[5]。

大部分關于 fMRI 的研究都假設:大腦信號之間的關聯關系在采集時間上是恒定的,基于此假設得到了很多有價值的研究,但是這些研究在某種程度上有一定的局限性,因為近幾年的研究表明,靜息態下腦區之間的 FC 是動態變化的[6-8]。研究已證明,FC 的動態變化是有生理意義的,可以用于揭示大腦認知功能變化的規律。在靜息態時,隨著年齡的增長,大腦的各種神經活動及腦區之間信息的傳遞、交流會發生改變。考慮到腦老化對大腦穩態 FC 的影響以及 FC 隨時間波動的現象,本文提出這樣的假設:腦老化可能影響靜息態下動態 FC 的特征。因此,本文將從大腦動態 FC 頻域角度出發,采用基于小波包分析的方法提取能量特征,對比不同年齡階段受試者 FC 波動不同子頻段的差異性,探討大腦正常衰老進程中 FC 網絡動態特性的變化規律。總之,本研究意在通過研究基于靜息態 fMRI 的動態 FC 特性,分析大腦正常衰老進程中功能網絡間 FC 特性的變化規律,嘗試揭示大腦衰老進程中認知功能改變的內在過程,這對深入認識大腦的老化機制以及了解大腦老化過程中生理、病理變化有重要的科研意義。

1 實驗數據

1.1 受試者選擇

本研究所用的靜息態 fMRI 的數據來源于內森克萊研究中心發布的網上公開數據庫(Nathan Kline Institute-Rockland sample,NKI-RS),網址為:。

數據分為兩組:年輕組選取受試者 36 名,男、女比例為 24/12,年齡為(22.1±1.5)歲;老年組選取受試者 32 名,男、女比例為 15/17,年齡為(70.6±7.3)歲。分組與篩選除了年齡差異具有統計學意義以外,性別、慣用手等差異均無統計學意義。NKI-RS 數據的采集得到了相關機構審查委員會的批準,受試者均簽署了書面同意書,數據可用于科學研究。

1.2 數據采集參數

采用西門子 3.0T Trio Tim 磁共振儀采集。掃描參數為:重復時間(repetition time,TR)/回波時間(echo time,TE)=2 500/30 ms,翻轉角(flip angle,FA)=80°,視野(field of view,FOV)=216×216 mm2,分辨率 3×3×3 mm3,矩陣=64×64,軸向層數為 38,掃描時間為 650 s,共 260 個時間點。

T1(T1 加權)數據用于解剖定位和空間配準,采集參數為:TR/TE=2 500/3.5 ms,FA=8°,FOV=256×256 mm2,分辨率 1×1×1 mm3,軸向層數為 192。在采集過程中受試者無需做任務,只需要保持閉眼,放松狀態即可。

2 數據處理及方法

2.1 預處理及網絡構建

采用功能連接體計算系統(connectome computation system,CCS)()軟件對功能圖像進行預處理[9],步驟主要包括:去除前 4 個時間點、時間層校正、三維幾何位移頭動校正以及基于四維(four dimensional,4D)全腦均值校正;另外,用弗里斯頓 24 參數模型(Friston-24)去除微觀水平的運動偽影,回歸干擾參數,參數包括:個體全腦均值信號、白質和腦脊液的均值信號;預處理過程還包括:帶通濾波(0.01~0.08 Hz)、去基線漂移、空間平滑(高斯核為 6 mm)。預處理后,每個受試者的三維圖像具有 256 個時間點。

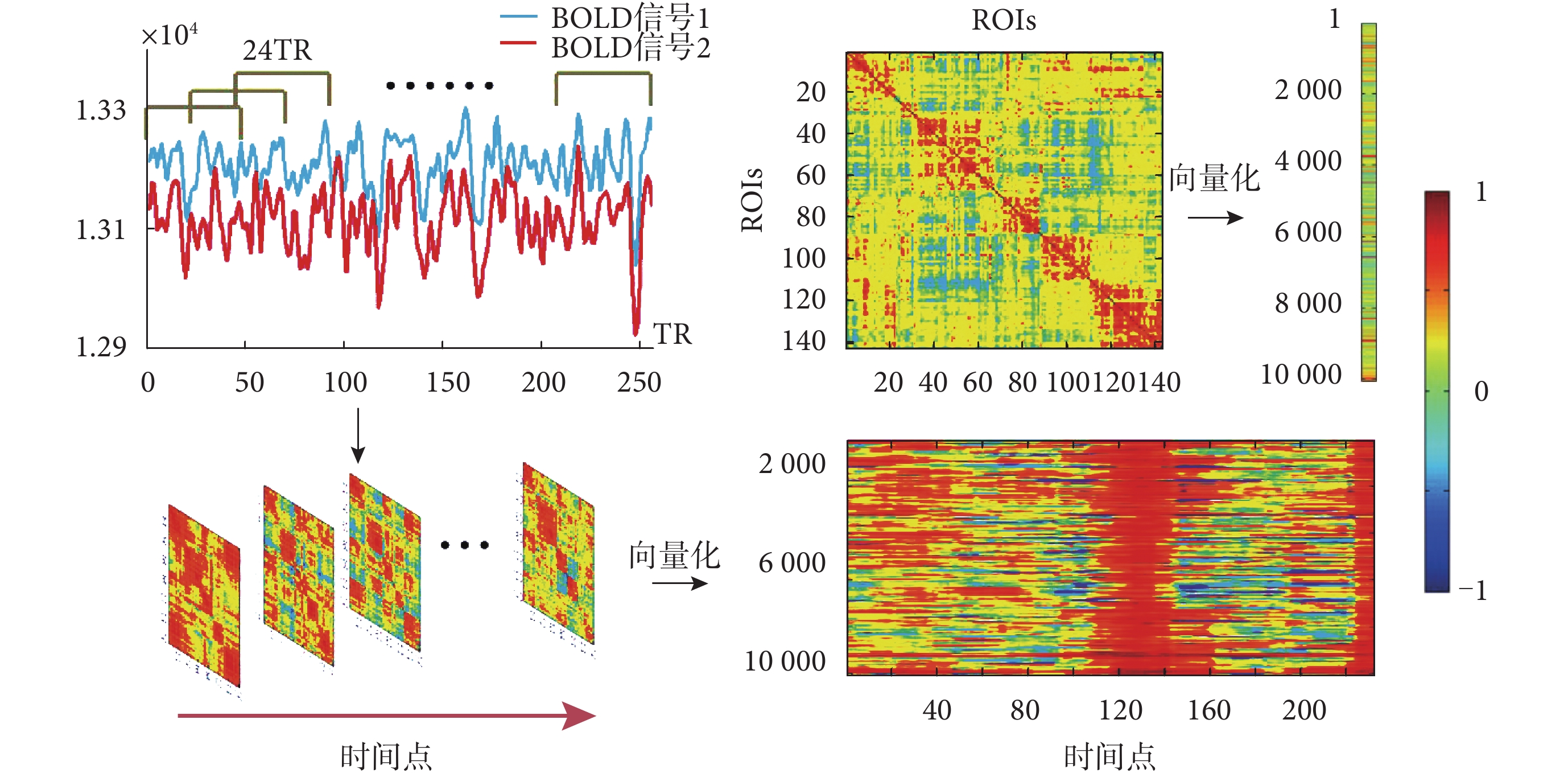

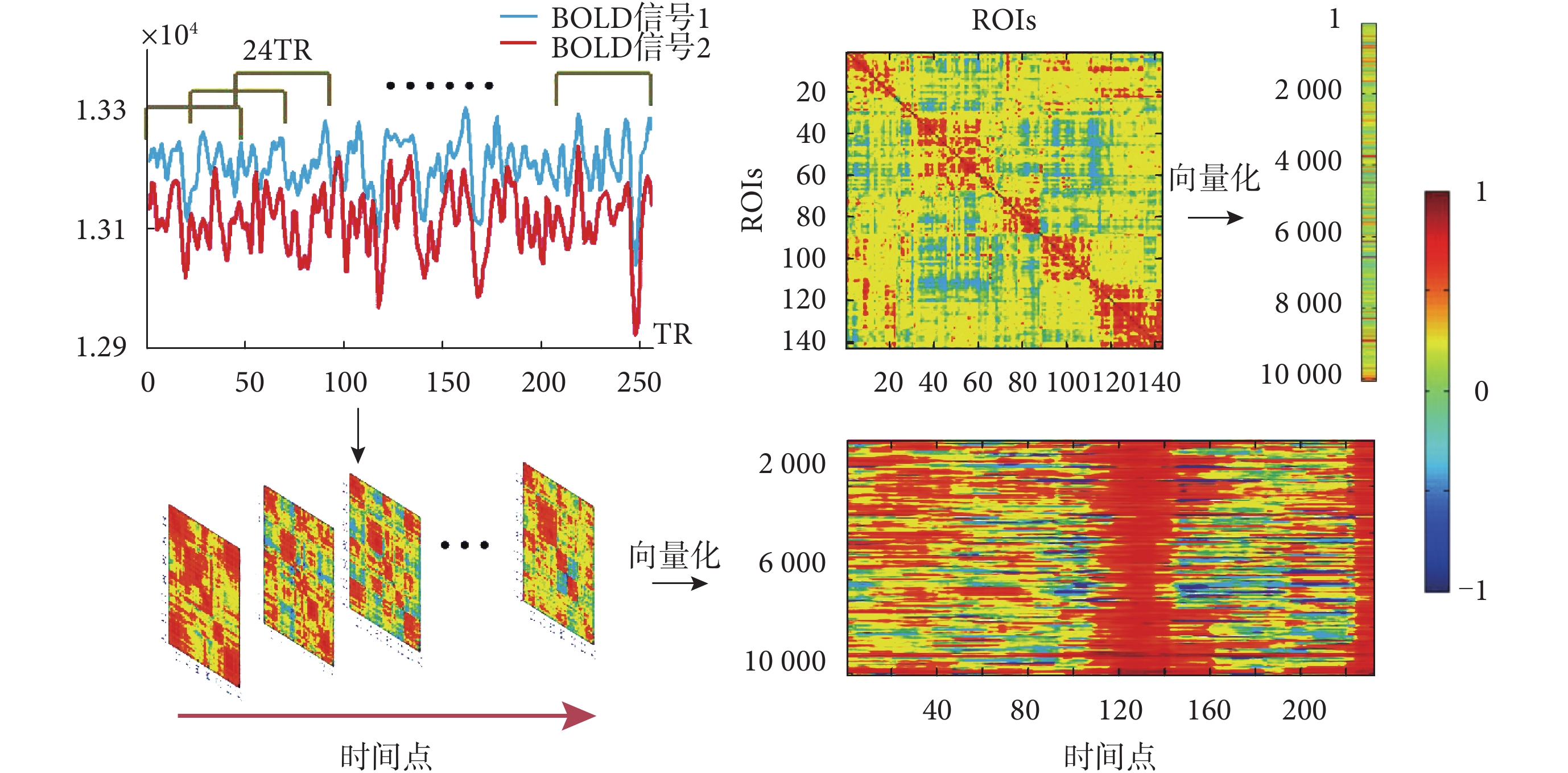

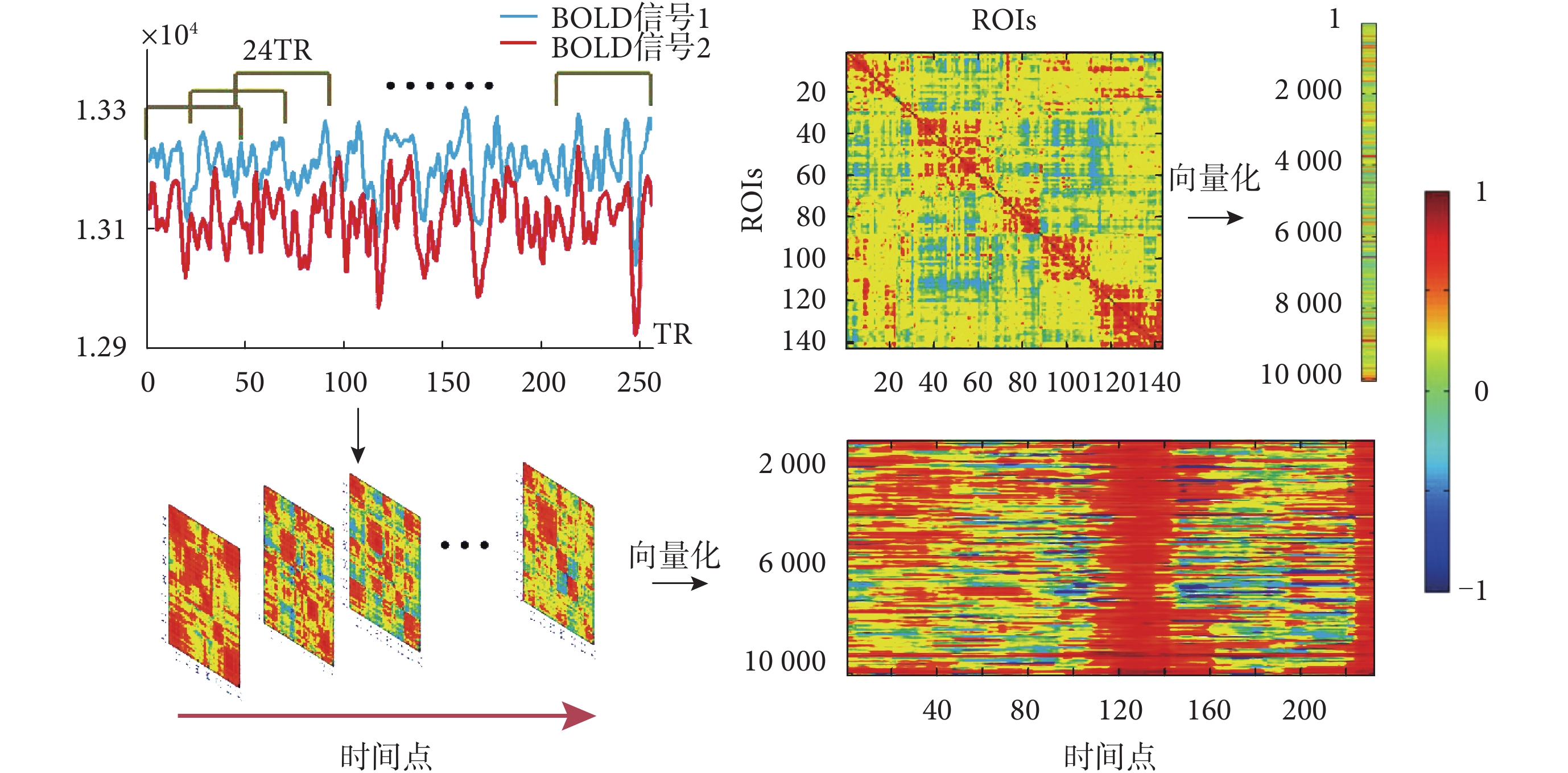

本文利用滑動時間窗技術構建動態 FC 網路。首先采用 2010 年 Dosenbach 等[10]提出的 160 腦區模板,定義了 142 個腦區(去除小腦)作為節點。感興趣區(regions of interest,ROIs)是以蒙特利爾神經學研究所(Montreal Neurological Institute,MNI)坐標系統為原點,畫的半徑為 5 mm 的球。ROIs 可以分為 5 個靜息態子網絡:帶狀蓋網絡(cingulo-opercular network,CON)、默認模式網絡(default mode network,DMN)、額頂網絡(fronto-parietal network,FP)、枕區網絡(occipital network,OCC)以及感覺運動網絡(sensorimotor network,SM)。然后,我們利用靜息態 fMRI 數據處理軟件(resting-state fMRI data analysis toolkit,REST)軟件提取 ROIs 的時間序列的平均值。接下來,采用窗長 24 TR 也就是 60 s 的時間窗,滑動步長為 1 TR,構建動態 FC 網絡。具體流程如圖 1 所示,通過計算第i 個時間窗內時間序列的 FC 矩陣并進行費希爾 Z 變換(Fisher-Z),然后依次滑動時間窗,得到 232 個 FC 矩陣。最后,將 232 個二維矩陣向量化,得到一個二維的動態 FC 矩陣。

圖1

動態功能連接矩陣構建流程圖

Figure1.

Flow diagram of dynamic functional connectivity network construction

圖1

動態功能連接矩陣構建流程圖

Figure1.

Flow diagram of dynamic functional connectivity network construction

2.2 頻域特征提取

靜息態下大腦的 FC 是不穩定的,是不斷變化的時間序列,而且已證明它不是一個隨機噪聲信號,具有一定的生理意義。傳統的分析中計算整個掃描時間的相關性忽略了 FC 的頻率信息,故本節基于動態 FC 序列,提取其頻域特征。

基于傅里葉變換的頻譜分析方法是應用最為廣泛的用于非平穩時間序列的頻率特征分析的工具。為了研究腦老化對動態 FC 頻域特征的影響,首先計算年輕組和老年組的 5 個子網絡的平均動態 FC,通過傅里葉變換分別計算其頻譜特性,并進行組間比較,定性分析兩個組之間的差異。

為了定量研究兩組的頻域特征差異,本文利用小波包的方法對頻譜進行頻段劃分,然后選取歸一化能量作為動態 FC 時間序列的特征參數。基于小波包分析的能量特征提取方法,利用了小波包可以將信號的頻帶進行多層次劃分,從而提高時頻分辨率的特性,對所有受試者的全腦的動態 FC 進行低頻和高頻分解,為信號頻域分析提供了一種更加精細的分析方法。

本文研究基于小波包分析的能量特征的提取步驟如下:

(1)對每一對 FC 進行j 層小波包分解,得到小波包系數為 ;

(2)計算總的小波包能量為:

| ${E_{tot}} = \left\| {f(t{{\left. ) \right\|}^2}} \right. = \sum\limits_{i = 0}^{{2^j} - 1} {\left\| {{\rm{d}}(j,i{{\left. ) \right\|}^2}} \right.} $ |

式(1)中,j 為分解層數,i 為第j 層上的第i 個子帶。選擇n 個對信號能量最為敏感的若干頻帶,求出各頻帶的能量并對其進行歸一化處理,即定義歸一化能量為:

| ${P_i} = \frac{{{E_i}}}{{{E_{tot}}}} = \frac{{\left\| {\rm{d}} \right.(j,i{{\left. ) \right\|}^2}}}{{\sum\limits_{i = 0}^{{2^j} - 1} {\left\| {{\rm{d}}(j,i{{\left. ) \right\|}^2}} \right.} }}$ |

本文對全腦 FC 進行了 2~5 層的小波分解,計算了每一頻段的歸一化能量,然后對子網絡內及網絡間動態 FC 的平均歸一化能量和全腦連接的歸一化能量在各個頻段進行了雙樣本t 檢驗,并進行錯誤發現率(false discovery rate,FDR)方法校正(P<0.05),由于將大腦分為 142 個腦區,腦區之間的連接數通過公式N×(N–1)/2 計算共 10 011 對,這樣就可能對上百或者上千對連接做出錯誤的判斷。為了避免這一問題,因而采用 FDR 方法進行多重檢驗校正。經過預實驗驗證,結果顯示,在 5 層小波分解得到的某些子頻段的歸一化能量存在差異,而其他的層數分解和子頻帶只有極少數連接甚至沒有連接存在確定的組間差異,故本文對全腦 FC 進行 5 層的小波分解,提取歸一化能量作為頻域特征。

根據t 檢驗的結果,本文利用一元線性回歸分析方法估計了差異具有統計學意義的連接的歸一化能量與老年組年齡的關系,得到與年齡具有相關性的連接(P<0.05),從而可探索老化進程中動態 FC 頻域特征的變化趨勢。

3 實驗結果

3.1 頻域特征的組間差異

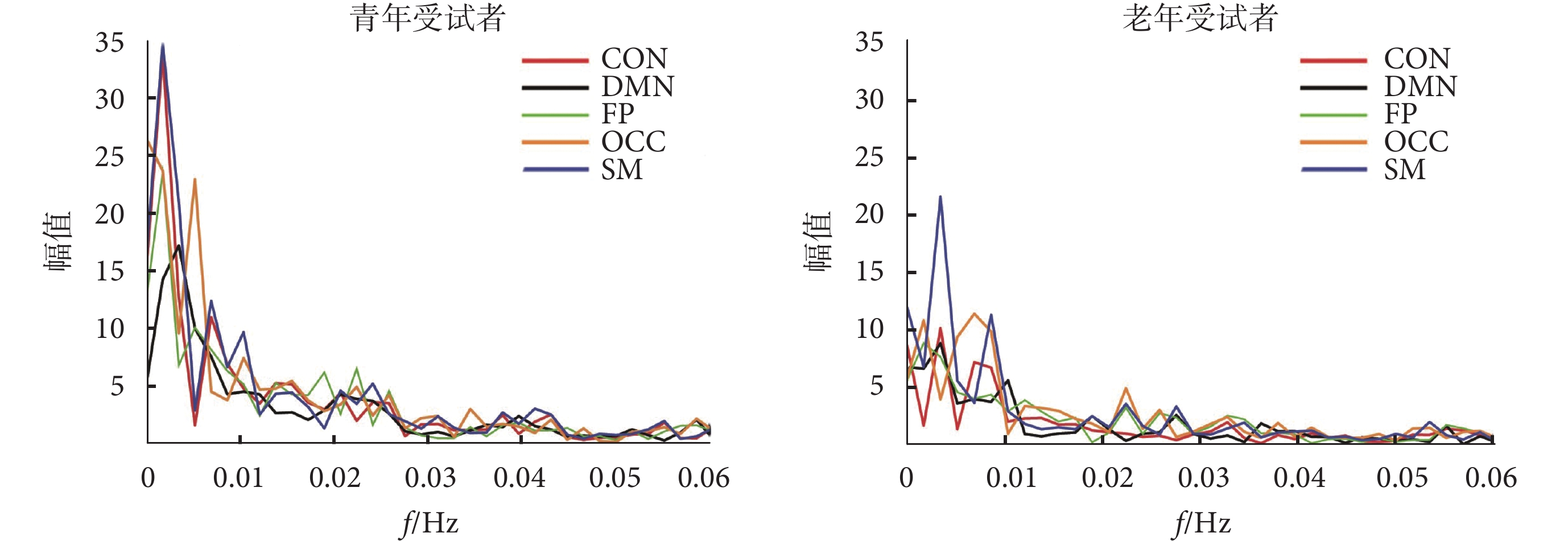

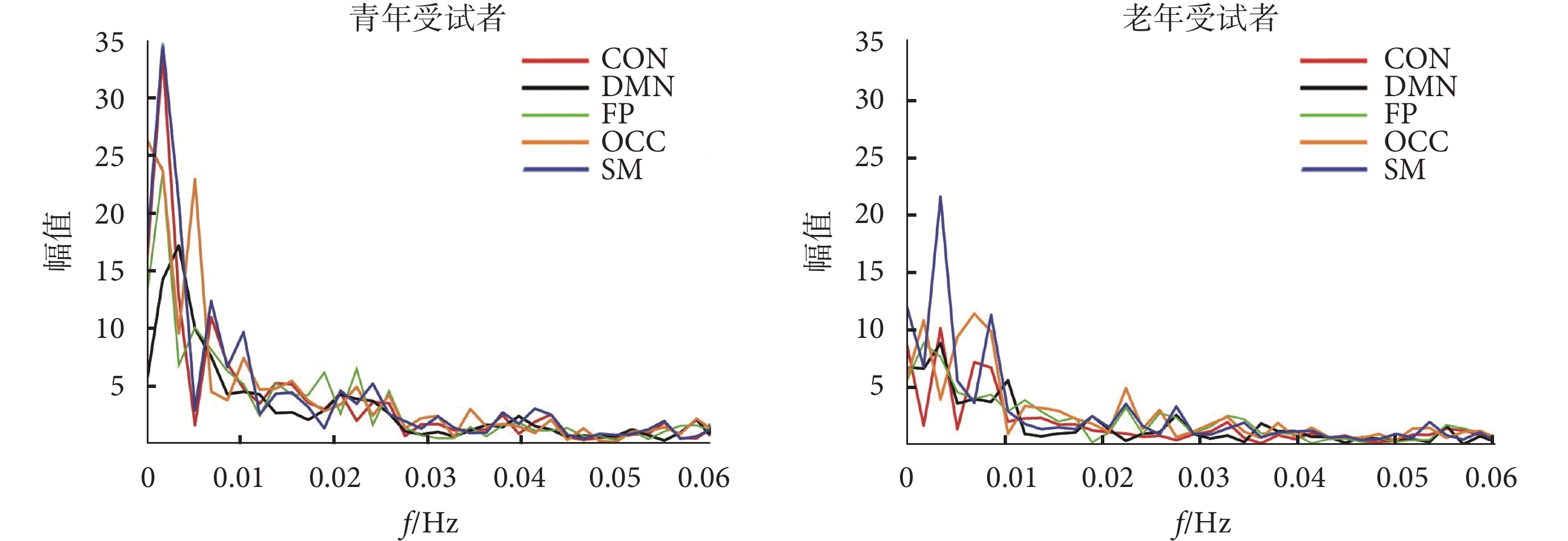

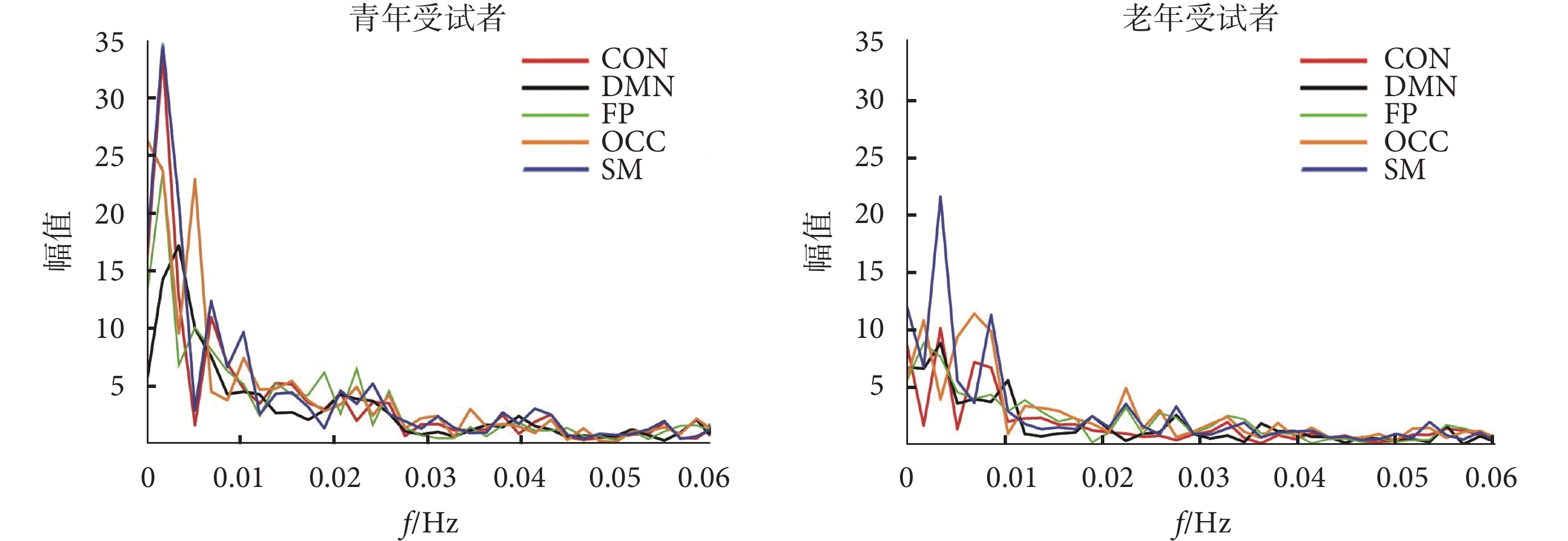

單個年輕受試者和老年受試者的子網絡的頻譜曲線如圖 2 所示,FC 為一個低頻信號,5 個子網絡的頻譜分布相似,但是存在一定的差異。比較年輕受試者與老年受試者的頻譜分布發現,在相同的頻段,老年受試者的幅值偏低。為了對 FC 的頻譜進行定量分析,下面利用小波包的方法對頻譜進行頻段劃分。

圖2

子網絡內平均功能連接的頻譜圖

Figure2.

Spectrogram of the average functional connectivity within sub-network

圖2

子網絡內平均功能連接的頻譜圖

Figure2.

Spectrogram of the average functional connectivity within sub-network

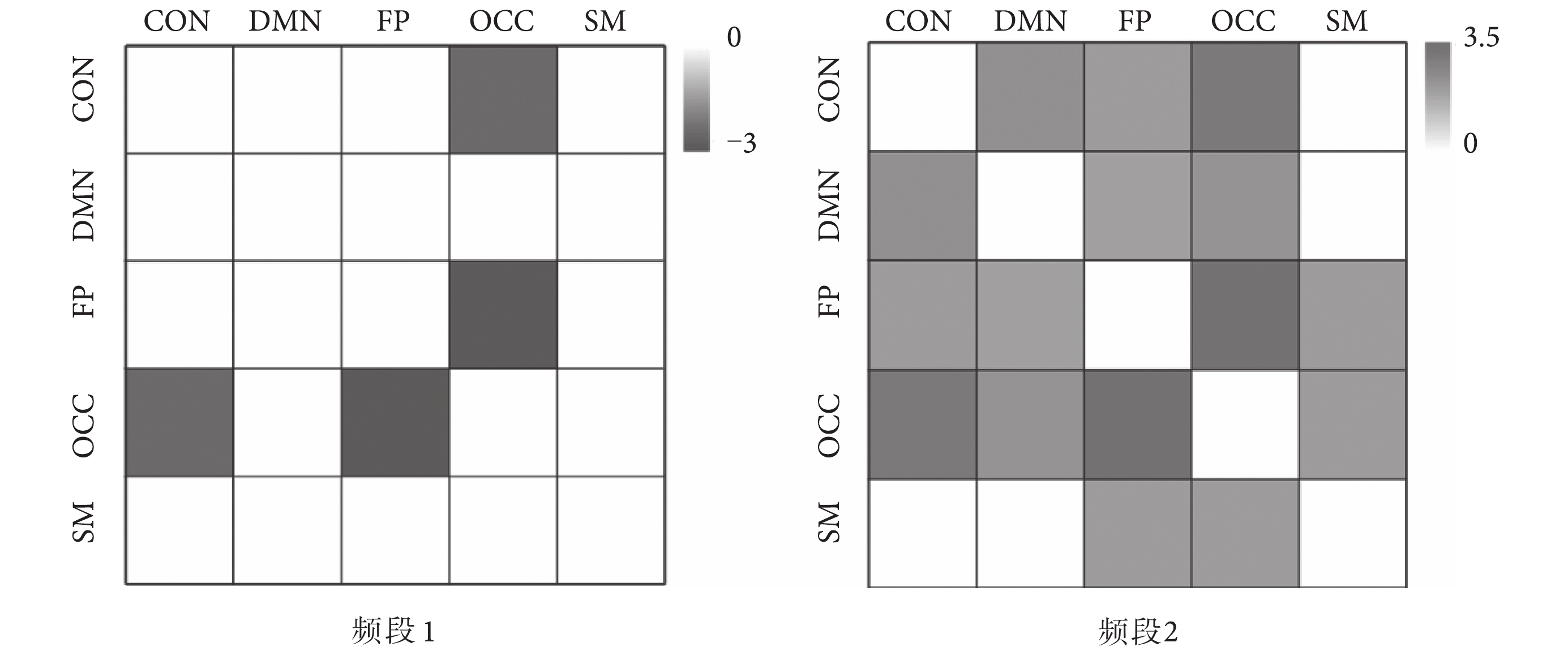

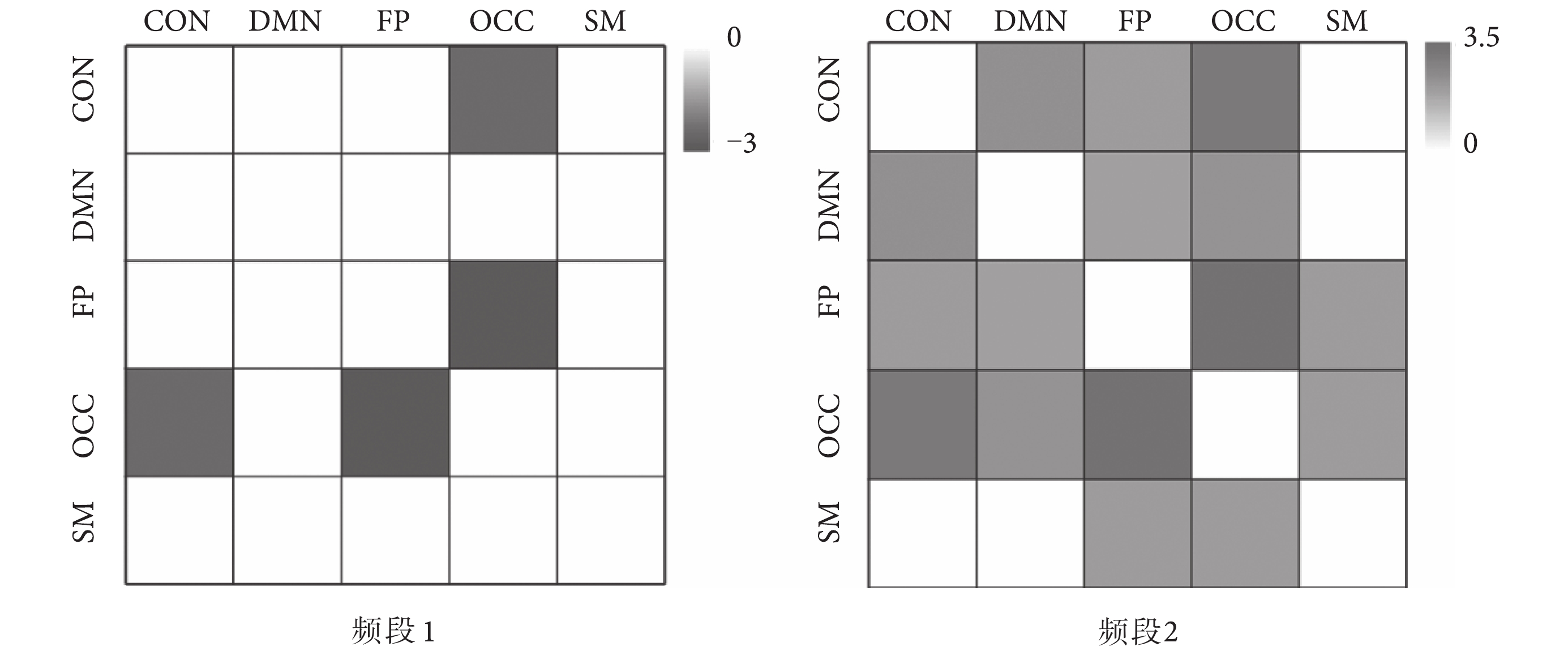

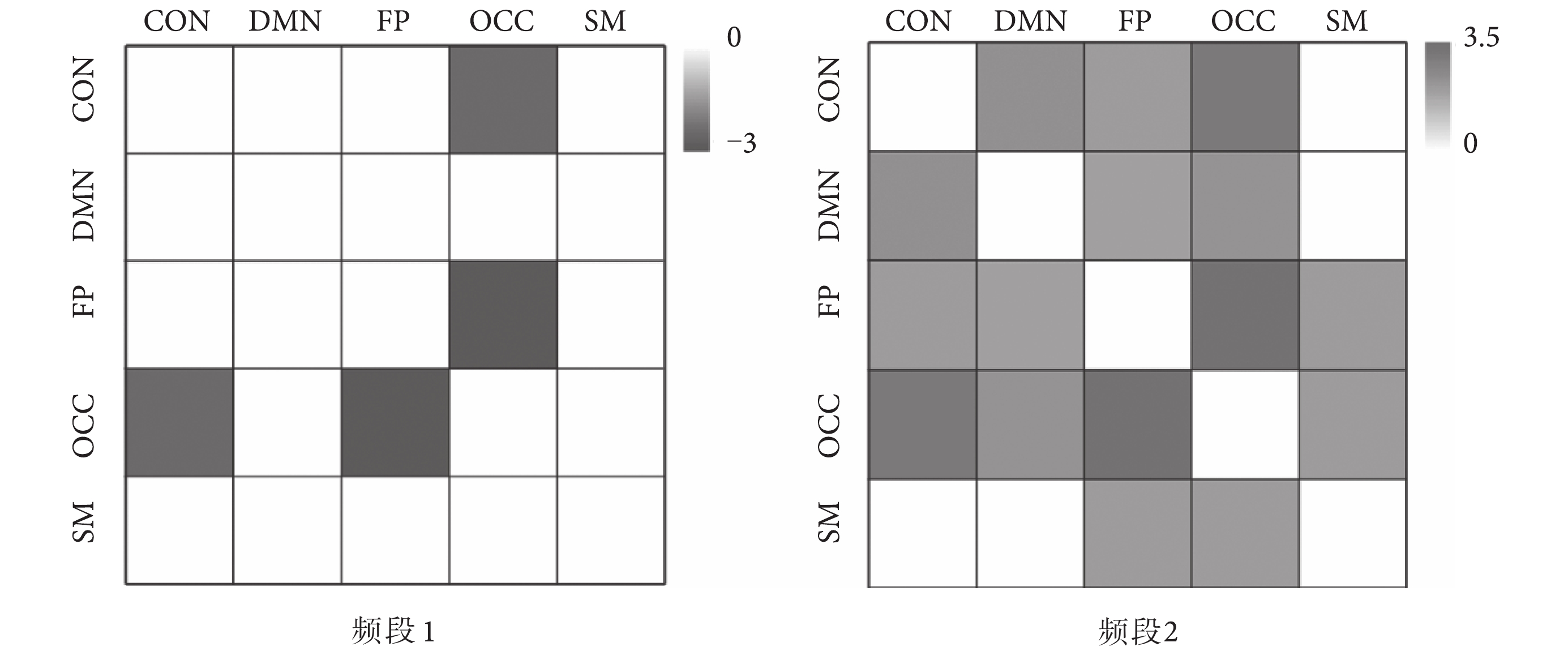

基于小波包分析的研究結果發現,在 5 層分解得到的兩個較低頻段(頻段 1 為 0~0.006 25 Hz,頻段 2 為 0.006 25~0.012 5 Hz)的差異具有統計學意義,而在其他頻段的差異則沒有統計學意義。兩個頻段的子網絡的平均歸一化能量t 檢驗結果如圖 3 所示(P<0.05),圖中有灰度的位置表示差異具有統計學意義的連接,灰度差異表示t 檢驗計算的T 值。如圖 3 所示,在頻段 1(0~0.006 25 Hz)內,OCC 與 CON、OCC 和 FP 網絡之間存在的差異具有統計學意義,均為年輕組小于老年組,而網絡內的連接差異不具有統計學意義;在頻段 2(0.006 25~0.012 5 Hz)內,SM 與 CON、SM 與 DMN 網絡之間的連接及子網絡內的連接沒有統計學差異,而在其他的網絡間均為年輕組大于老年組,并且在 OCC 與 CON、OCC 和 FP 網絡之間的差異更加明顯。

圖3

小波包分解子頻段歸一化能量的t 檢驗結果(P<0.05)

Figure3.

t test results of sub-band normalized energy based on wavelet packet decomposition(P<0.05)

圖3

小波包分解子頻段歸一化能量的t 檢驗結果(P<0.05)

Figure3.

t test results of sub-band normalized energy based on wavelet packet decomposition(P<0.05)

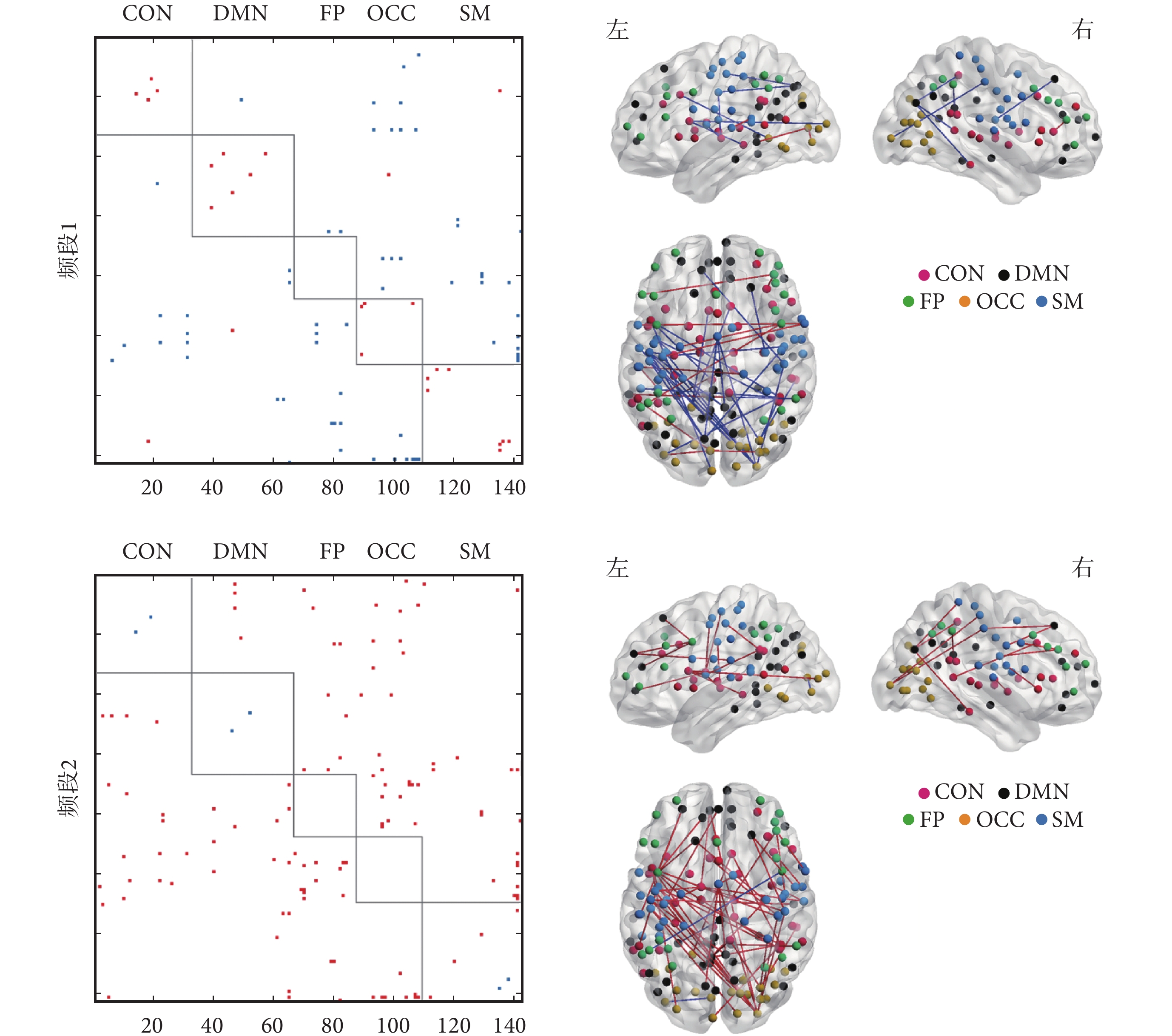

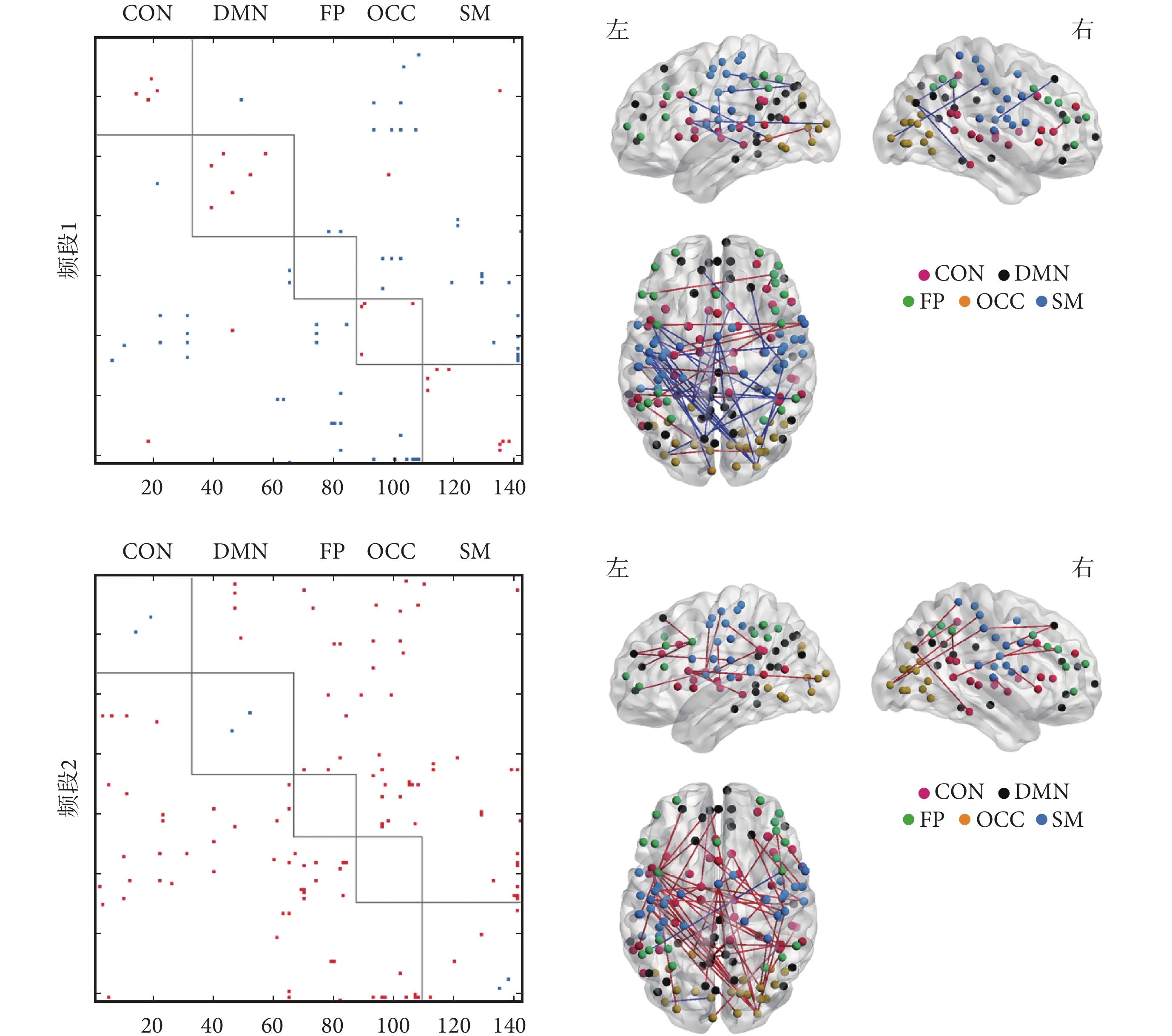

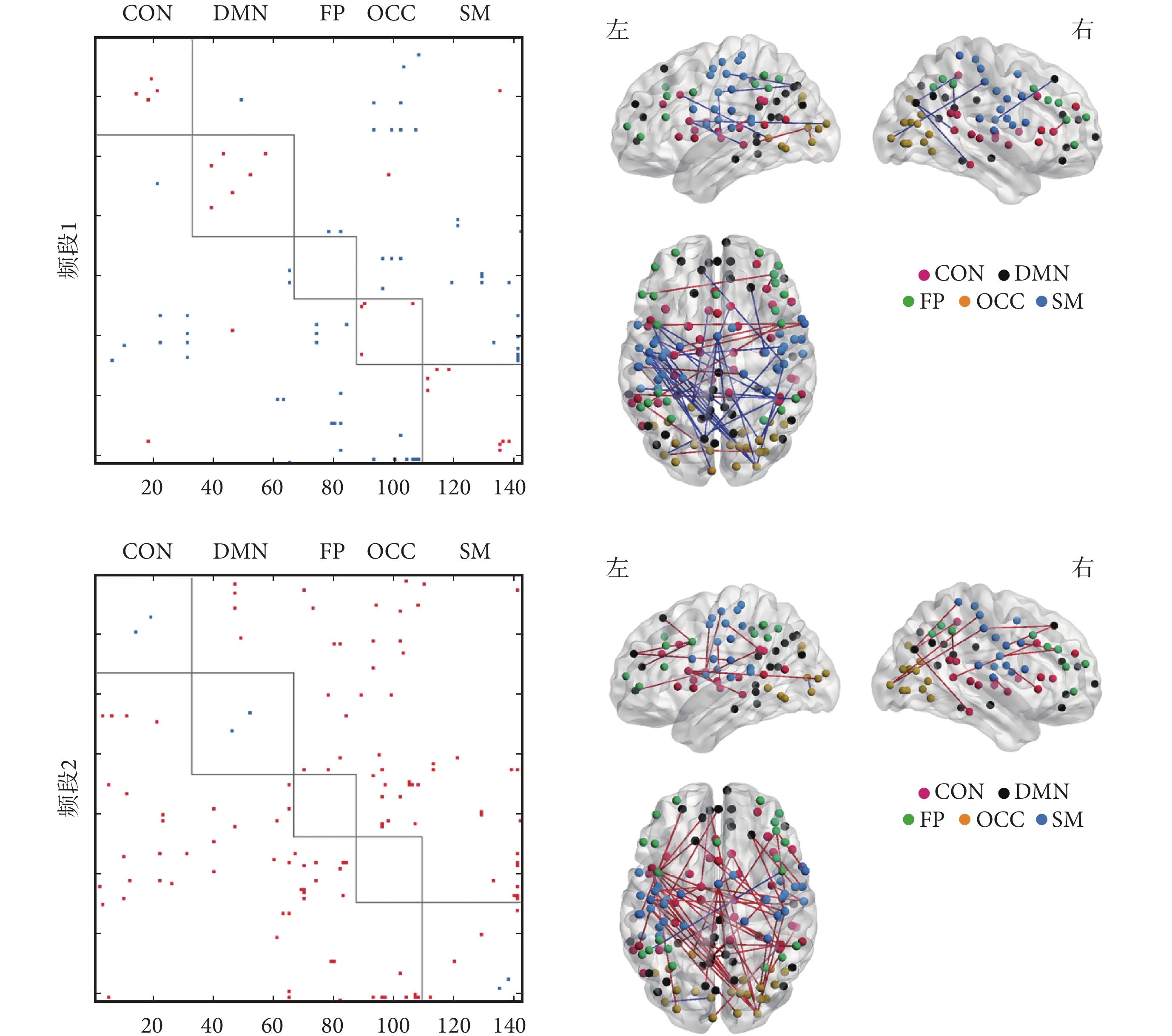

為了估計是否是特殊腦區之間的 FC 顯示了年齡相關的改變,對年輕組和老年組的全腦 FC 的能量特征進行了雙樣本t 檢驗(P<0.05,經 FDR 校正),如圖 4 所示,左側為t 檢驗的結果,右側為差異具有統計學意義的連接三維視圖,在頻段 1(0~0.006 25 Hz)中,網絡間絕大部分差異有統計學意義的連接為年輕組小于老年組,而在網絡內,為年輕組大于老年組;在頻段 2(0.006 25~0.012 5 Hz)中,網絡間差異有統計學意義的連接均為年輕組大于老年組,而在網絡內,差異有統計學意義的連接較少。在三維視圖中,藍色的連線表示年輕受試者的特征小于老年受試者,紅色的連線表示年輕受試者的特征大于老年受試者。可以看出差異有統計學意義的連接既有大腦半球內的連接又有大腦兩個半球之間的連接,而老化更容易影響半球間的 FC。另外,可以看出,相對能量有差異的連接涉及的腦區在左半球比較集中,而在右半球比較分散。

圖4

雙樣本t 檢驗結果及功能連接的可視化(經 FDR 校正,P<0.05)

Figure4.

Two-samplet-test results and visualization of functional connectivity(FDR,P<0.05)

圖4

雙樣本t 檢驗結果及功能連接的可視化(經 FDR 校正,P<0.05)

Figure4.

Two-samplet-test results and visualization of functional connectivity(FDR,P<0.05)

3.2 線性回歸分析結果

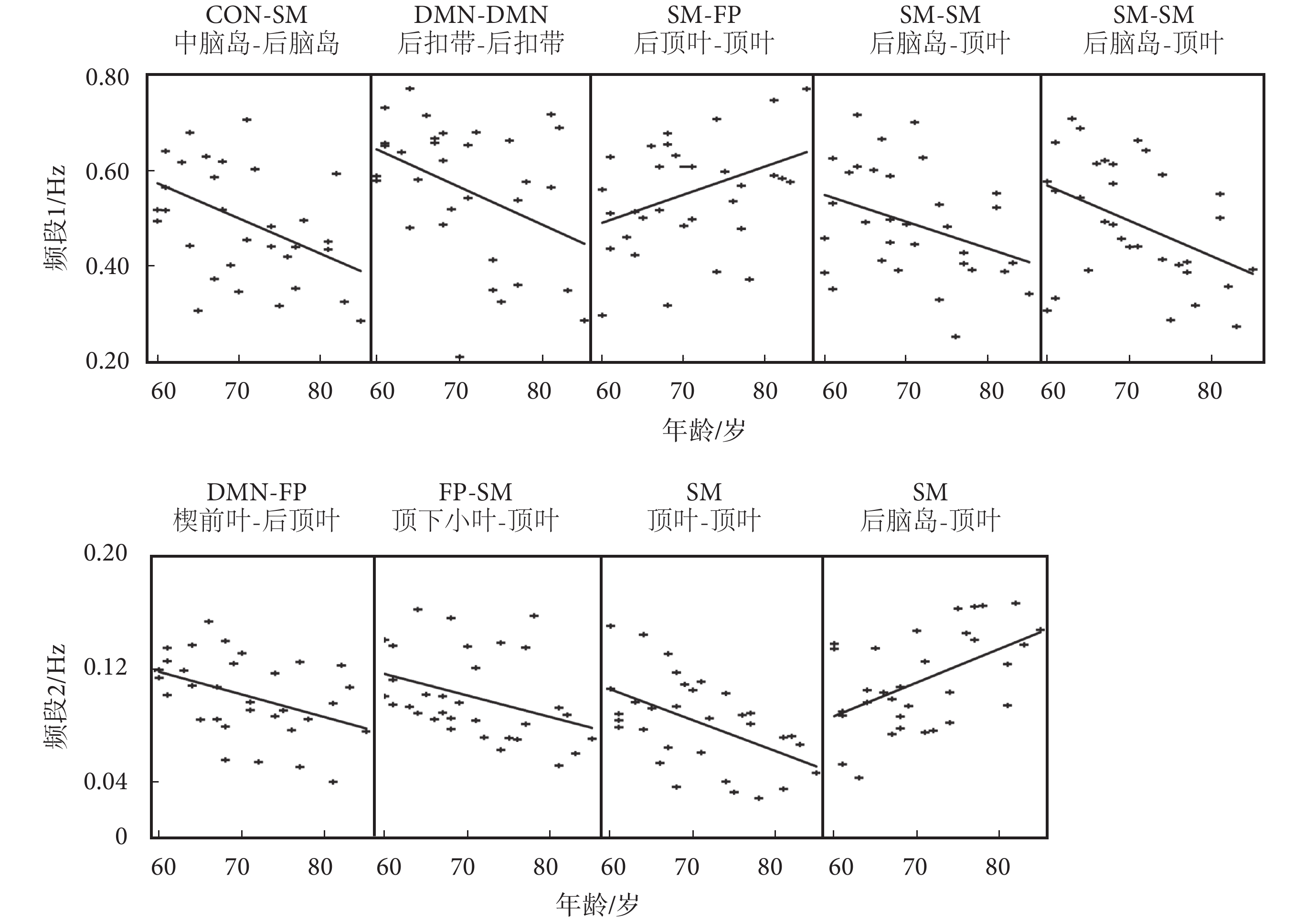

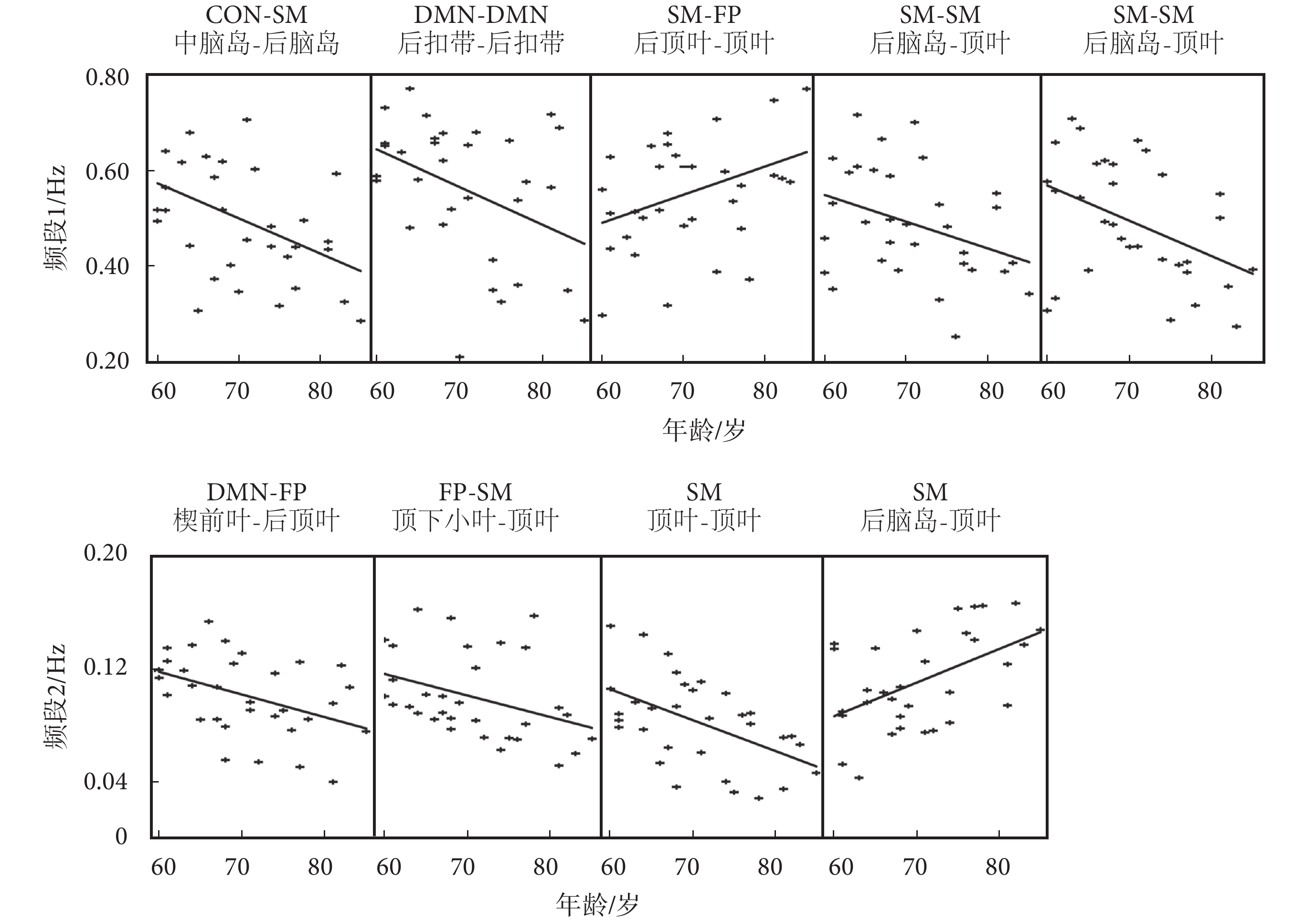

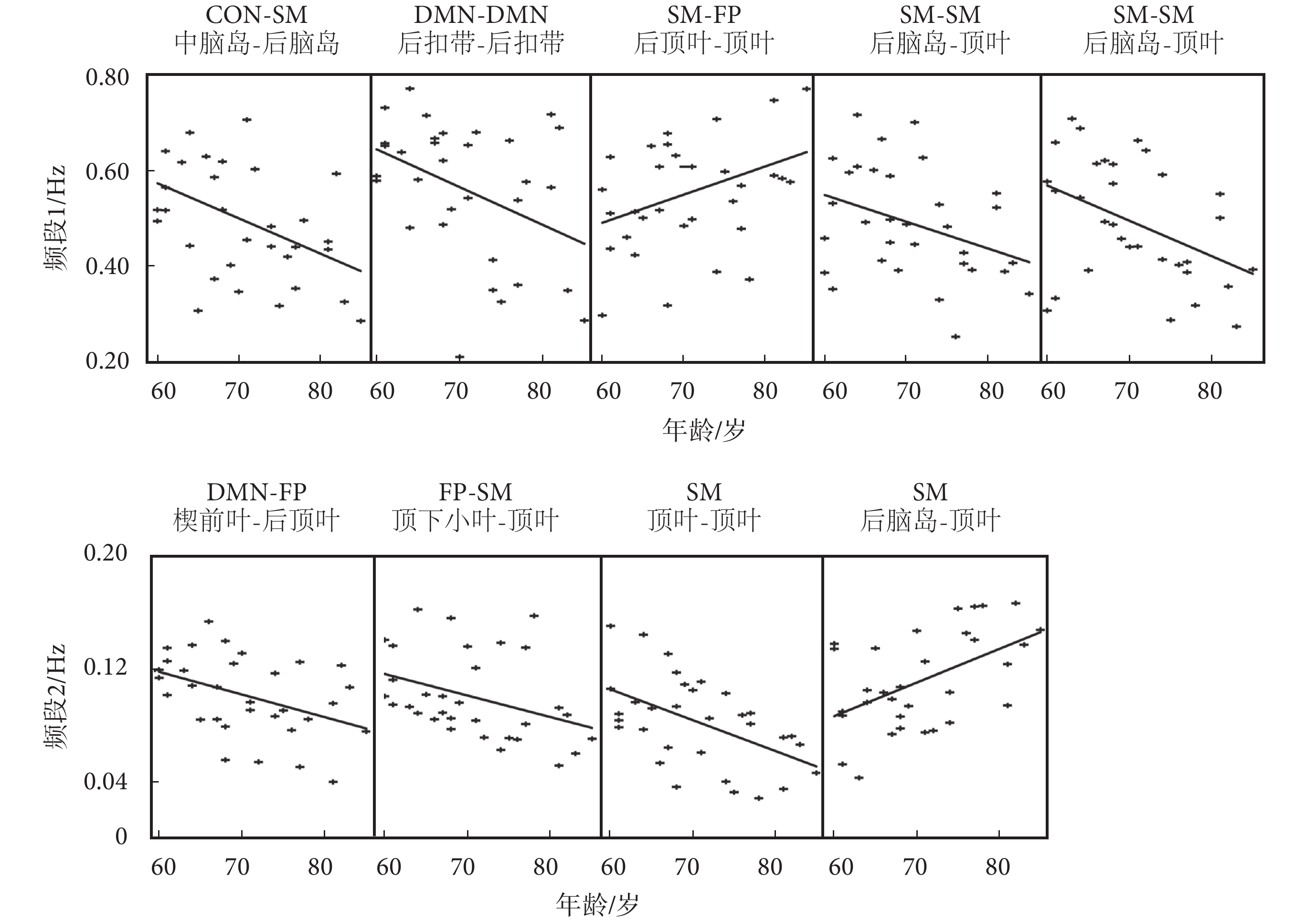

以頻段 0~0.006 25 Hz、0.006 25~0.012 5 Hz 的歸一化能量這兩個特征為因變量進行回歸分析。兩個頻段的歸一化能量與年齡的線性回歸結果如表 1、表 2 所示。兩個頻段的歸一化能量的直線擬合的結果如圖 5 所示。在 0~0.006 25 Hz 頻段,歸一化能量隨年齡降低的 FC 主要為 CON 與 SM 之間的連接(即,中腦島和后腦島之間的連接)、DMN 內的連接(即,后扣帶回之間的連接)、SM 內的連接(即,后腦島與頂葉之間的連接);值得注意的是,歸一化能量與年齡的相關性不僅僅呈負相關,在有些腦區之間的連接的歸一化能量隨年齡呈增加趨勢,這些腦區主要為 FP 與 SM 之間的連接(即,后頂葉與頂葉之間的連接)。類似的,在 0.006 25~0.012 5 Hz 頻段,歸一化能量與年齡呈負相關的連接主要為 DMN 與 FP(即,楔前葉與后頂葉之間的連接)、FP 與 SM 之間的連接(即,頂下小葉與頂葉之間的連接)、SM 區內的連接(即,頂葉之間的連接);而歸一化能量與年齡呈正相關的連接即為 SM 內的連接(即,頂葉與后腦島之間的連接)。

圖5

線性回歸的結果(P<0.05)

Figure5.

linear regression relationship between normalized energy and age(P<0.05)

圖5

線性回歸的結果(P<0.05)

Figure5.

linear regression relationship between normalized energy and age(P<0.05)

4 討論

近幾年,基于 fMRI 的動態 FC 網絡已經成為腦科學領域的研究熱點。本文將不同腦區間的 FC 動態波動轉到頻域分析,研究了老化對大腦 FC 自發波動不同頻段能量的影響。研究結果表明,FC 為一個低頻振蕩的時間序列,通過年輕受試者和老年受試者的組間比較發現,在不同的頻段,FC 的歸一化能量的差異具有統計學意義。

網絡內的 FC 的歸一化能量,在低頻段均為年輕組大于老年組,在高頻段主要為年輕組小于老年組。這表明,老年人的網絡內連接的能量在向高頻段轉移。基于此,我們猜測可能的原因為由腦老化引起網絡內神經資源的應用效率降低,從而使網絡內腦區過分活躍[11-12]。然而在子網絡水平上并沒有發現那些差異,這可能是由于計算均值時消除了那些差異。

與網絡內連接相比,進行組間比較顯示的網絡間連接差異更加明顯。在大腦網絡間 FC 波動的低頻段,老年組高于年輕組;而在較高頻段,老年組又低于年輕組。這表明,老年人網絡間 FC 的自發波動能量有向低頻段轉移的現象,也出現慢波化現象。這可能與老年組功能網絡間信息傳輸、處理和協調的能力改變有關。諸多研究表明,諸多大腦疾病或異常,如老化等,將引起大腦放電活動的慢波化[13-15]。雖然本文發現的 FC 波動慢波化與電生理的慢波化有很大差異,但是似乎功能活動的慢波化是大腦異常或者退化的一個特征。

在大腦老化的研究中,研究者發現神經元樹突和棘突結構性發生改變,大腦白質中(白質完整性對于保證大腦皮層網絡聯系,尤其是與執行功能、知覺速度和記憶相關的腦區的網絡聯系具有重要作用)有髓神經纖維會大量減少[16],這將導致神經沖動在神經元上的傳導速率下降,使網絡間信息交流速率變慢。這或許可以解釋老年人在任務處理的過程變慢的原因,復雜的任務需要調動多個網絡,可能需要花費更長的時間和更多的努力。然而,這里并沒有直接的證據表明老年人動態 FC 的慢波化現象與反應速度降低之間存在聯系。

總之,本研究為后續老齡化相關的 FC 變化的探索提供了新的方法和思路,同時深入地理解了動態 FC 子頻段差異的生理機制,為神經科學研究提出了新的問題和思考方向。

引言

腦老化表現為一定程度的認知功能減退,已有的研究表明,大腦認知功能衰退與不同腦區之間功能連接(functional connectivity,FC)的改變有關[1-2]。利用靜息態血氧水平依賴(blood oxygenation level dependent,BOLD)的功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)技術開展的相關研究表明,年齡相關的 FC 衰減優先影響默認模式網絡和背側注意網絡,現已認為這些網絡與注意、記憶及執行功能等存在關聯[3]。另外,其他網絡,如突顯和運動網絡也存在與年齡相關的衰減現象[4]。在大部分基于老年人群靜息態 fMRI 數據的研究中,更多關注的是 FC 衰減現象,但是也有研究發現,存在與年齡相關的 FC 增強現象[5]。

大部分關于 fMRI 的研究都假設:大腦信號之間的關聯關系在采集時間上是恒定的,基于此假設得到了很多有價值的研究,但是這些研究在某種程度上有一定的局限性,因為近幾年的研究表明,靜息態下腦區之間的 FC 是動態變化的[6-8]。研究已證明,FC 的動態變化是有生理意義的,可以用于揭示大腦認知功能變化的規律。在靜息態時,隨著年齡的增長,大腦的各種神經活動及腦區之間信息的傳遞、交流會發生改變。考慮到腦老化對大腦穩態 FC 的影響以及 FC 隨時間波動的現象,本文提出這樣的假設:腦老化可能影響靜息態下動態 FC 的特征。因此,本文將從大腦動態 FC 頻域角度出發,采用基于小波包分析的方法提取能量特征,對比不同年齡階段受試者 FC 波動不同子頻段的差異性,探討大腦正常衰老進程中 FC 網絡動態特性的變化規律。總之,本研究意在通過研究基于靜息態 fMRI 的動態 FC 特性,分析大腦正常衰老進程中功能網絡間 FC 特性的變化規律,嘗試揭示大腦衰老進程中認知功能改變的內在過程,這對深入認識大腦的老化機制以及了解大腦老化過程中生理、病理變化有重要的科研意義。

1 實驗數據

1.1 受試者選擇

本研究所用的靜息態 fMRI 的數據來源于內森克萊研究中心發布的網上公開數據庫(Nathan Kline Institute-Rockland sample,NKI-RS),網址為:。

數據分為兩組:年輕組選取受試者 36 名,男、女比例為 24/12,年齡為(22.1±1.5)歲;老年組選取受試者 32 名,男、女比例為 15/17,年齡為(70.6±7.3)歲。分組與篩選除了年齡差異具有統計學意義以外,性別、慣用手等差異均無統計學意義。NKI-RS 數據的采集得到了相關機構審查委員會的批準,受試者均簽署了書面同意書,數據可用于科學研究。

1.2 數據采集參數

采用西門子 3.0T Trio Tim 磁共振儀采集。掃描參數為:重復時間(repetition time,TR)/回波時間(echo time,TE)=2 500/30 ms,翻轉角(flip angle,FA)=80°,視野(field of view,FOV)=216×216 mm2,分辨率 3×3×3 mm3,矩陣=64×64,軸向層數為 38,掃描時間為 650 s,共 260 個時間點。

T1(T1 加權)數據用于解剖定位和空間配準,采集參數為:TR/TE=2 500/3.5 ms,FA=8°,FOV=256×256 mm2,分辨率 1×1×1 mm3,軸向層數為 192。在采集過程中受試者無需做任務,只需要保持閉眼,放松狀態即可。

2 數據處理及方法

2.1 預處理及網絡構建

采用功能連接體計算系統(connectome computation system,CCS)()軟件對功能圖像進行預處理[9],步驟主要包括:去除前 4 個時間點、時間層校正、三維幾何位移頭動校正以及基于四維(four dimensional,4D)全腦均值校正;另外,用弗里斯頓 24 參數模型(Friston-24)去除微觀水平的運動偽影,回歸干擾參數,參數包括:個體全腦均值信號、白質和腦脊液的均值信號;預處理過程還包括:帶通濾波(0.01~0.08 Hz)、去基線漂移、空間平滑(高斯核為 6 mm)。預處理后,每個受試者的三維圖像具有 256 個時間點。

本文利用滑動時間窗技術構建動態 FC 網路。首先采用 2010 年 Dosenbach 等[10]提出的 160 腦區模板,定義了 142 個腦區(去除小腦)作為節點。感興趣區(regions of interest,ROIs)是以蒙特利爾神經學研究所(Montreal Neurological Institute,MNI)坐標系統為原點,畫的半徑為 5 mm 的球。ROIs 可以分為 5 個靜息態子網絡:帶狀蓋網絡(cingulo-opercular network,CON)、默認模式網絡(default mode network,DMN)、額頂網絡(fronto-parietal network,FP)、枕區網絡(occipital network,OCC)以及感覺運動網絡(sensorimotor network,SM)。然后,我們利用靜息態 fMRI 數據處理軟件(resting-state fMRI data analysis toolkit,REST)軟件提取 ROIs 的時間序列的平均值。接下來,采用窗長 24 TR 也就是 60 s 的時間窗,滑動步長為 1 TR,構建動態 FC 網絡。具體流程如圖 1 所示,通過計算第i 個時間窗內時間序列的 FC 矩陣并進行費希爾 Z 變換(Fisher-Z),然后依次滑動時間窗,得到 232 個 FC 矩陣。最后,將 232 個二維矩陣向量化,得到一個二維的動態 FC 矩陣。

圖1

動態功能連接矩陣構建流程圖

Figure1.

Flow diagram of dynamic functional connectivity network construction

圖1

動態功能連接矩陣構建流程圖

Figure1.

Flow diagram of dynamic functional connectivity network construction

2.2 頻域特征提取

靜息態下大腦的 FC 是不穩定的,是不斷變化的時間序列,而且已證明它不是一個隨機噪聲信號,具有一定的生理意義。傳統的分析中計算整個掃描時間的相關性忽略了 FC 的頻率信息,故本節基于動態 FC 序列,提取其頻域特征。

基于傅里葉變換的頻譜分析方法是應用最為廣泛的用于非平穩時間序列的頻率特征分析的工具。為了研究腦老化對動態 FC 頻域特征的影響,首先計算年輕組和老年組的 5 個子網絡的平均動態 FC,通過傅里葉變換分別計算其頻譜特性,并進行組間比較,定性分析兩個組之間的差異。

為了定量研究兩組的頻域特征差異,本文利用小波包的方法對頻譜進行頻段劃分,然后選取歸一化能量作為動態 FC 時間序列的特征參數。基于小波包分析的能量特征提取方法,利用了小波包可以將信號的頻帶進行多層次劃分,從而提高時頻分辨率的特性,對所有受試者的全腦的動態 FC 進行低頻和高頻分解,為信號頻域分析提供了一種更加精細的分析方法。

本文研究基于小波包分析的能量特征的提取步驟如下:

(1)對每一對 FC 進行j 層小波包分解,得到小波包系數為 ;

(2)計算總的小波包能量為:

| ${E_{tot}} = \left\| {f(t{{\left. ) \right\|}^2}} \right. = \sum\limits_{i = 0}^{{2^j} - 1} {\left\| {{\rm{d}}(j,i{{\left. ) \right\|}^2}} \right.} $ |

式(1)中,j 為分解層數,i 為第j 層上的第i 個子帶。選擇n 個對信號能量最為敏感的若干頻帶,求出各頻帶的能量并對其進行歸一化處理,即定義歸一化能量為:

| ${P_i} = \frac{{{E_i}}}{{{E_{tot}}}} = \frac{{\left\| {\rm{d}} \right.(j,i{{\left. ) \right\|}^2}}}{{\sum\limits_{i = 0}^{{2^j} - 1} {\left\| {{\rm{d}}(j,i{{\left. ) \right\|}^2}} \right.} }}$ |

本文對全腦 FC 進行了 2~5 層的小波分解,計算了每一頻段的歸一化能量,然后對子網絡內及網絡間動態 FC 的平均歸一化能量和全腦連接的歸一化能量在各個頻段進行了雙樣本t 檢驗,并進行錯誤發現率(false discovery rate,FDR)方法校正(P<0.05),由于將大腦分為 142 個腦區,腦區之間的連接數通過公式N×(N–1)/2 計算共 10 011 對,這樣就可能對上百或者上千對連接做出錯誤的判斷。為了避免這一問題,因而采用 FDR 方法進行多重檢驗校正。經過預實驗驗證,結果顯示,在 5 層小波分解得到的某些子頻段的歸一化能量存在差異,而其他的層數分解和子頻帶只有極少數連接甚至沒有連接存在確定的組間差異,故本文對全腦 FC 進行 5 層的小波分解,提取歸一化能量作為頻域特征。

根據t 檢驗的結果,本文利用一元線性回歸分析方法估計了差異具有統計學意義的連接的歸一化能量與老年組年齡的關系,得到與年齡具有相關性的連接(P<0.05),從而可探索老化進程中動態 FC 頻域特征的變化趨勢。

3 實驗結果

3.1 頻域特征的組間差異

單個年輕受試者和老年受試者的子網絡的頻譜曲線如圖 2 所示,FC 為一個低頻信號,5 個子網絡的頻譜分布相似,但是存在一定的差異。比較年輕受試者與老年受試者的頻譜分布發現,在相同的頻段,老年受試者的幅值偏低。為了對 FC 的頻譜進行定量分析,下面利用小波包的方法對頻譜進行頻段劃分。

圖2

子網絡內平均功能連接的頻譜圖

Figure2.

Spectrogram of the average functional connectivity within sub-network

圖2

子網絡內平均功能連接的頻譜圖

Figure2.

Spectrogram of the average functional connectivity within sub-network

基于小波包分析的研究結果發現,在 5 層分解得到的兩個較低頻段(頻段 1 為 0~0.006 25 Hz,頻段 2 為 0.006 25~0.012 5 Hz)的差異具有統計學意義,而在其他頻段的差異則沒有統計學意義。兩個頻段的子網絡的平均歸一化能量t 檢驗結果如圖 3 所示(P<0.05),圖中有灰度的位置表示差異具有統計學意義的連接,灰度差異表示t 檢驗計算的T 值。如圖 3 所示,在頻段 1(0~0.006 25 Hz)內,OCC 與 CON、OCC 和 FP 網絡之間存在的差異具有統計學意義,均為年輕組小于老年組,而網絡內的連接差異不具有統計學意義;在頻段 2(0.006 25~0.012 5 Hz)內,SM 與 CON、SM 與 DMN 網絡之間的連接及子網絡內的連接沒有統計學差異,而在其他的網絡間均為年輕組大于老年組,并且在 OCC 與 CON、OCC 和 FP 網絡之間的差異更加明顯。

圖3

小波包分解子頻段歸一化能量的t 檢驗結果(P<0.05)

Figure3.

t test results of sub-band normalized energy based on wavelet packet decomposition(P<0.05)

圖3

小波包分解子頻段歸一化能量的t 檢驗結果(P<0.05)

Figure3.

t test results of sub-band normalized energy based on wavelet packet decomposition(P<0.05)

為了估計是否是特殊腦區之間的 FC 顯示了年齡相關的改變,對年輕組和老年組的全腦 FC 的能量特征進行了雙樣本t 檢驗(P<0.05,經 FDR 校正),如圖 4 所示,左側為t 檢驗的結果,右側為差異具有統計學意義的連接三維視圖,在頻段 1(0~0.006 25 Hz)中,網絡間絕大部分差異有統計學意義的連接為年輕組小于老年組,而在網絡內,為年輕組大于老年組;在頻段 2(0.006 25~0.012 5 Hz)中,網絡間差異有統計學意義的連接均為年輕組大于老年組,而在網絡內,差異有統計學意義的連接較少。在三維視圖中,藍色的連線表示年輕受試者的特征小于老年受試者,紅色的連線表示年輕受試者的特征大于老年受試者。可以看出差異有統計學意義的連接既有大腦半球內的連接又有大腦兩個半球之間的連接,而老化更容易影響半球間的 FC。另外,可以看出,相對能量有差異的連接涉及的腦區在左半球比較集中,而在右半球比較分散。

圖4

雙樣本t 檢驗結果及功能連接的可視化(經 FDR 校正,P<0.05)

Figure4.

Two-samplet-test results and visualization of functional connectivity(FDR,P<0.05)

圖4

雙樣本t 檢驗結果及功能連接的可視化(經 FDR 校正,P<0.05)

Figure4.

Two-samplet-test results and visualization of functional connectivity(FDR,P<0.05)

3.2 線性回歸分析結果

以頻段 0~0.006 25 Hz、0.006 25~0.012 5 Hz 的歸一化能量這兩個特征為因變量進行回歸分析。兩個頻段的歸一化能量與年齡的線性回歸結果如表 1、表 2 所示。兩個頻段的歸一化能量的直線擬合的結果如圖 5 所示。在 0~0.006 25 Hz 頻段,歸一化能量隨年齡降低的 FC 主要為 CON 與 SM 之間的連接(即,中腦島和后腦島之間的連接)、DMN 內的連接(即,后扣帶回之間的連接)、SM 內的連接(即,后腦島與頂葉之間的連接);值得注意的是,歸一化能量與年齡的相關性不僅僅呈負相關,在有些腦區之間的連接的歸一化能量隨年齡呈增加趨勢,這些腦區主要為 FP 與 SM 之間的連接(即,后頂葉與頂葉之間的連接)。類似的,在 0.006 25~0.012 5 Hz 頻段,歸一化能量與年齡呈負相關的連接主要為 DMN 與 FP(即,楔前葉與后頂葉之間的連接)、FP 與 SM 之間的連接(即,頂下小葉與頂葉之間的連接)、SM 區內的連接(即,頂葉之間的連接);而歸一化能量與年齡呈正相關的連接即為 SM 內的連接(即,頂葉與后腦島之間的連接)。

圖5

線性回歸的結果(P<0.05)

Figure5.

linear regression relationship between normalized energy and age(P<0.05)

圖5

線性回歸的結果(P<0.05)

Figure5.

linear regression relationship between normalized energy and age(P<0.05)

4 討論

近幾年,基于 fMRI 的動態 FC 網絡已經成為腦科學領域的研究熱點。本文將不同腦區間的 FC 動態波動轉到頻域分析,研究了老化對大腦 FC 自發波動不同頻段能量的影響。研究結果表明,FC 為一個低頻振蕩的時間序列,通過年輕受試者和老年受試者的組間比較發現,在不同的頻段,FC 的歸一化能量的差異具有統計學意義。

網絡內的 FC 的歸一化能量,在低頻段均為年輕組大于老年組,在高頻段主要為年輕組小于老年組。這表明,老年人的網絡內連接的能量在向高頻段轉移。基于此,我們猜測可能的原因為由腦老化引起網絡內神經資源的應用效率降低,從而使網絡內腦區過分活躍[11-12]。然而在子網絡水平上并沒有發現那些差異,這可能是由于計算均值時消除了那些差異。

與網絡內連接相比,進行組間比較顯示的網絡間連接差異更加明顯。在大腦網絡間 FC 波動的低頻段,老年組高于年輕組;而在較高頻段,老年組又低于年輕組。這表明,老年人網絡間 FC 的自發波動能量有向低頻段轉移的現象,也出現慢波化現象。這可能與老年組功能網絡間信息傳輸、處理和協調的能力改變有關。諸多研究表明,諸多大腦疾病或異常,如老化等,將引起大腦放電活動的慢波化[13-15]。雖然本文發現的 FC 波動慢波化與電生理的慢波化有很大差異,但是似乎功能活動的慢波化是大腦異常或者退化的一個特征。

在大腦老化的研究中,研究者發現神經元樹突和棘突結構性發生改變,大腦白質中(白質完整性對于保證大腦皮層網絡聯系,尤其是與執行功能、知覺速度和記憶相關的腦區的網絡聯系具有重要作用)有髓神經纖維會大量減少[16],這將導致神經沖動在神經元上的傳導速率下降,使網絡間信息交流速率變慢。這或許可以解釋老年人在任務處理的過程變慢的原因,復雜的任務需要調動多個網絡,可能需要花費更長的時間和更多的努力。然而,這里并沒有直接的證據表明老年人動態 FC 的慢波化現象與反應速度降低之間存在聯系。

總之,本研究為后續老齡化相關的 FC 變化的探索提供了新的方法和思路,同時深入地理解了動態 FC 子頻段差異的生理機制,為神經科學研究提出了新的問題和思考方向。