睡眠呼吸暫停綜合征(SAS)是一種常見且危害巨大的全身性睡眠疾病。SAS 患者存在明顯的腦部結構和功能的影像學改變,而腦電圖(EEG)能反映大腦組織的電活動及功能狀態,是描述睡眠過程最直觀的參數。基于 EEG 信號的非平穩和非線性特性,本文采用非線性方法對 SAS 患者睡眠 EEG 信號的關聯維特性進行分析。將 6 名 SAS 患者組成 SAS 組,6 名健康人組成對照組。研究結果顯示,SAS 患者和健康人睡眠 EEG 信號的關聯維變化規律一致,即隨著睡眠加深,其關聯維均逐漸減小,但到快速眼動期(REM)時,關聯維又上升至覺醒和淺睡眠期的水平;與此同時,SAS 組的關聯維在各個睡眠階段均低于對照組,兩組間存在的差異具有統計學意義(P<0.01)。研究結果表明,SAS 患者的 EEG 信號與健康人之間存在明顯的非線性動力學差異,這為研究 SAS 的生理機制及實現 SAS 的自動檢測提供了新的方向。

引用本文: 周靜, 吳效明. 睡眠呼吸暫停綜合征腦電關聯維特性研究. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(2): 168-172. doi: 10.7507/1001-5515.201604045 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

睡眠呼吸暫停綜合征(sleep apnea syndrome,SAS)是一種發病率高且危害巨大的睡眠疾病,定義為整晚 7 h 睡眠中出現超過 30 次以上的呼吸暫停或低通氣;或呼吸暫停低通氣指數(apnea hypoven-tilation index,AHI)≥5 次/h[1]。據統計,我國 SAS 發病率為 3.4%,其中老年人口為 22%~24%,兒童患者的數量也有逐年上升的趨勢[2]。SAS 不僅嚴重危害人類健康,是高血壓、心肌梗死等心腦血管疾病的獨立危險因素[3-4],同時由 SAS 間接導致的交通意外等事故的發生率也明顯增加[5]。目前,對 SAS 的研究主要著重于對血氧飽和度、心率變異性、呼吸等信號的特性改變研究。醫學影像學證明,SAS 患者存在明顯的腦結構、代謝和功能改變[6-8],而腦電圖(electroencephalogram,EEG)能反映大腦組織的電活動及大腦的功能狀態,是描述睡眠過程最直觀的參數,同時也是神經系統疾病診斷的重要工具[9-13],這是因為睡眠時的呼吸暫停引起機體缺氧等病理因素必定會導致大腦神經電活動的改變。研究證實,人腦是一個典型的非線性系統,EEG 信號具有混沌特性,本文擬采用關聯維對 SAS 患者睡眠過程中 EEG 信號的混沌分形特性進行研究,探尋 SAS 患者睡眠 EEG 信號的非線性特異性改變,為深入研究 SAS 的生理機制,實現 SAS 的自動檢測提供依據。

1 理論基礎

1.1 關聯維

系統在相空間中的運動軌跡形成的不變集合為吸引子。當非線性系統進入混沌吸引子區域時,隨機運動在吸引子內部,但并不能充滿整個趨勢,致使區域內出現無窮多的隨機空隙,從而使整個混沌區出現維數上的空洞,呈現分數維數。分形幾何和分形維是研究混沌的重要工具[14]。關聯維(也稱相關維),是分形維中的一個重要分支,也是混沌時間序列非線性分析中非常重要的量化指標,它是奇異吸引子自相似特性和尺度不變特性的不變測度,是用來描述混沌自由度的參數[15]。目前已有眾多研究者利用關聯維對癲癇、阿爾茨海默癥、帕金森癥、睡眠等生理狀態的 EEG 信號分形特性進行了研究[16-20]。

1.2 相空間重構

混沌系統經過一定時期變化后形成的有規律的軌跡為混沌奇異吸引子,它具有復雜而獨特的性質,由于我們所得到的時間序列信息并不全面,需從已知時間序列中提取和恢復出系統原有規律,并映射到高維空間,實現相空間重構。根據 Takens 等[21]的延遲坐標嵌入定理,延遲時間τ 和嵌入維數m 的選擇對重構相空間及進一步分析起著非常重要的作用。本文中延遲時間的確定采用互信息法[22],將序列互信息函數的第一局部極小值作為最佳延遲時間;再利用 Cao[23]在偽鄰近法的基礎上發展并提出的 Cao 法確定嵌入維數,該算法是在偽鄰近法的基礎上發展而來,可用于分析數據量小的序列,且計算效率高。

1.3 關聯維算法

關聯維最著名的算法是由 Grassberger 和 Procaccia 于 1983 年根據嵌入理論和相空間思維提出的 G-P 算法[24],主要利用關聯積分計算相空間中各點間的關聯性,以表征信號的確定規律和程度。關聯維用于描述吸引子的幾何特性,它不能從時間序列直接得到,需首先重構系統的相空間。根據 Takens 定理,通過確定延遲時間和嵌入維數就能從單個時間序列中重構出系統的相空間,然后利用一個超小球從最小距離的兩點開始搜索,距離小于給定閾值的兩點認為相關,否則不相關,累計相關的點對個數,直至完成所有點的搜索。相關對點的個數越多,說明相空間中點越密集,提示系統運動時相關聯的程度越大,運動的規律性越強。對 G-P 算法的主要步驟描述如下:

設時間序列 ,則根據嵌入維m 和延遲時間τ 重構的相空間為:

| $Y = ({x_i},{x_{i + t}},\cdot \! \cdot \! \cdot,{x_{i + (m - 1)t}}),i = 1,2,\cdot \! \cdot \! \cdot$ |

由此,計算關聯積分:

| $C(r) = \mathop {\lim }\limits_{N \to \infty } \frac{1}{{N(N - 1)}}\sum\limits_{i \ne j} {\theta (r - \left| {{Y_i} - {Y_j}} \right|} )$ |

其中 |Yi –Yj | 表示相點Yi 和Yj 之間的距離,C(r)是累積分布函數,表示相空間中吸引子上兩點間距離小于r 的概率,θ(x)是 Heaviside 函數,滿足以下條件:

| $\theta (x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}1\\0\end{array}} \right.\begin{array}{*{20}{c}}{(x \geqslant 0)}\\{(x < 0)}\end{array}$ |

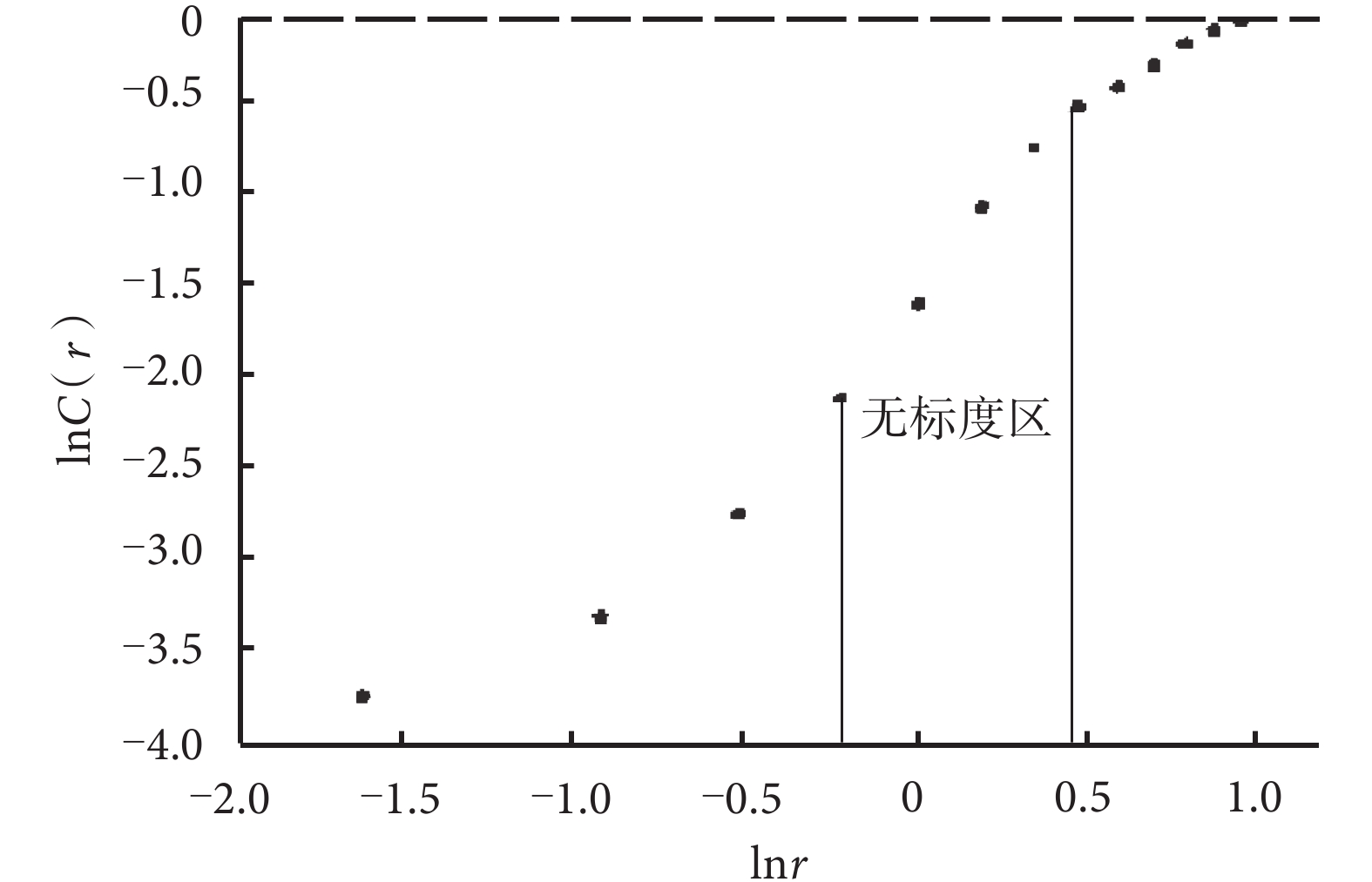

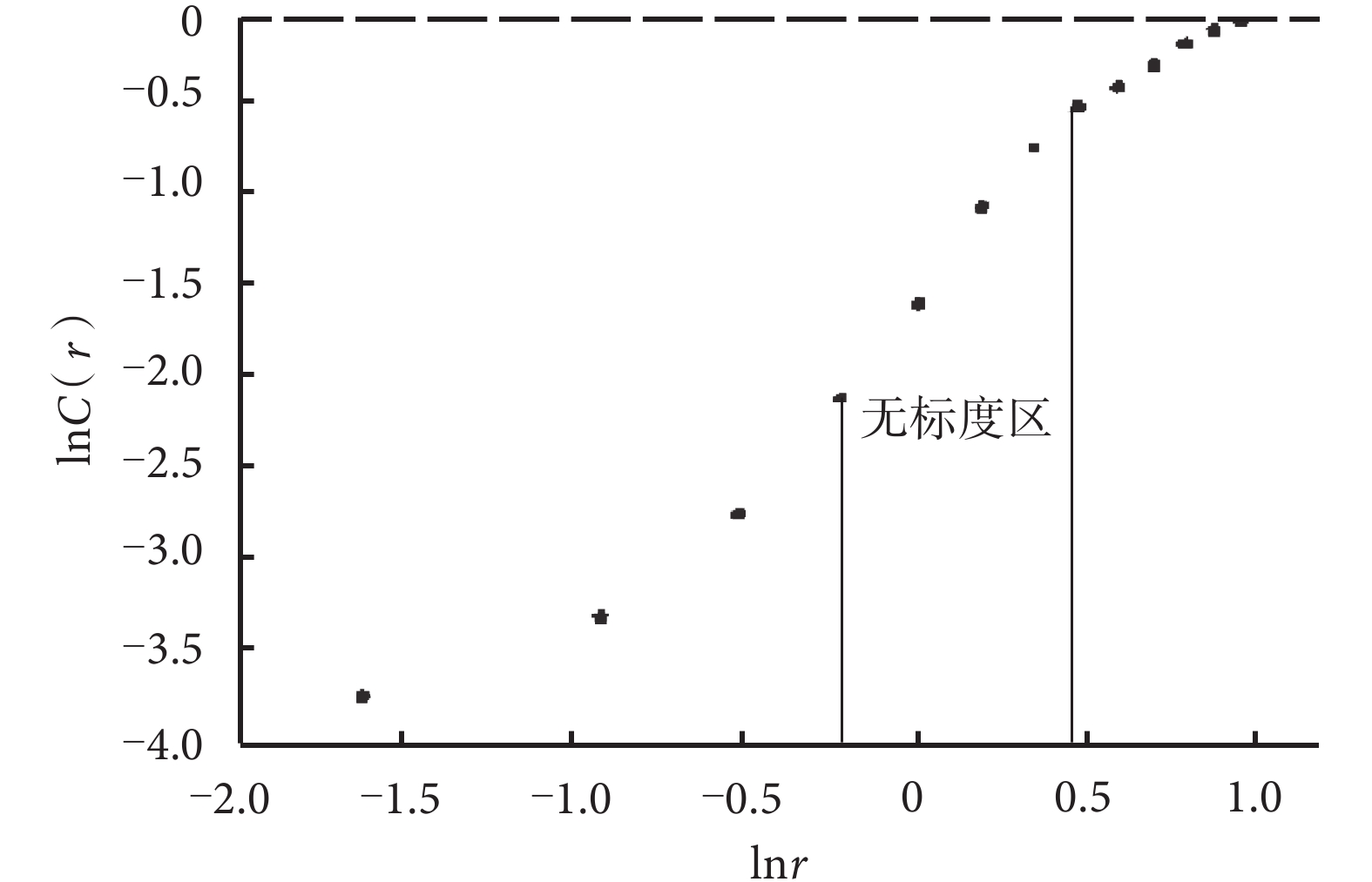

其中,r 的取值范圍為: 。當N 足夠大,r 足夠小且處于直線段時,關聯維Dm 與關聯積分滿足雙對數線性關系: ,則如圖 1 所示。

圖1

lnC(r)~lnr 點列分布

Figure1.

lnC (r)~lnr point distribution

圖1

lnC(r)~lnr 點列分布

Figure1.

lnC (r)~lnr point distribution

G-P 算法[24]實現了從時間序列計算系統奇異吸引子關聯維數,這之后人們又提出了利用最小二乘法確定無標度區間和分形維的準則。用最小二乘法擬合該直線段y=kx+b,得出一條最佳直線,此直線的斜率k 即為關聯維dm 的估算值。dm 會隨著相空間嵌入維數的增加而增大,最后達到一飽和值,即關聯維數D。關聯維數揭示了吸引子自相似結構的重要特征。對于混沌序列,隨著嵌入維數的增加,關聯維數會保持在一定誤差范圍內不變化;而對于隨機序列,關聯維數隨著嵌入維數增加并不收斂于一個穩定值,因此可以根據關聯維數是否具有飽和現象來區別混沌序列和隨機序列[25]。

2 數據與處理

2.1 研究對象

本文分別以 6 名 SAS 患者和 6 名健康者的睡眠 EEG 信號為研究對象,數據取自 PhysioNet 網站的兩個子數據庫(網址為:):健康者數據來源于 The Sleep-EDF Database 數據庫,SAS 患者的數據選自 MIT-BIH Polysom-nographic Database 數據庫,分別構成對照組和 SAS 組。SAS 組:包括編號 slp03、slp04、slp14、slp16、slp59 和 slp61,均為男性,年齡 32~51 歲,體重 91~152 kg,AHI:43.27±11.49,睡眠 EEG 信號采樣頻率 250 Hz;對照組:包括編號 sc4002、sc4012、sc4112、st7022、st7052 和 st7121,其中 2 名男性,4 名女性,年齡 21~35 歲,睡眠 EEG 信號采樣率 100 Hz。兩組數據均由專家根據睡眠分期準則對每 30 秒的 EEG 信號進行睡眠階段標注。

2.2 數據預處理

將 EEG 信號按睡眠狀態分成 4 個階段:清醒期、淺睡眠期、深睡眠期和快速眼動期(rapid eye movement,REM),淺睡眠期包括 S1、S2 期;深睡眠期包括 S3 和 S4,選取每個受試者深、淺睡眠階段各 10 min 數據,其中 S1、S2、S3、S4 各 5 min。當 SAS 患者缺乏 S4 期時,則 10 min 數據全選自 S3 期。以每 30 秒(SAS 組每 7 500 個采樣點;對照組每 3 000 個采樣點)為一個片段,S1~S4 期每階段分別獲得 120 個睡眠片段,則 SAS 組和對照組各獲得 480 個睡眠片段。這些數據首先通過人工篩選,去掉明顯噪聲的信號,再利用橢圓濾波器進行帶通濾波,范圍 0.1~40 Hz,得到待分析數據。

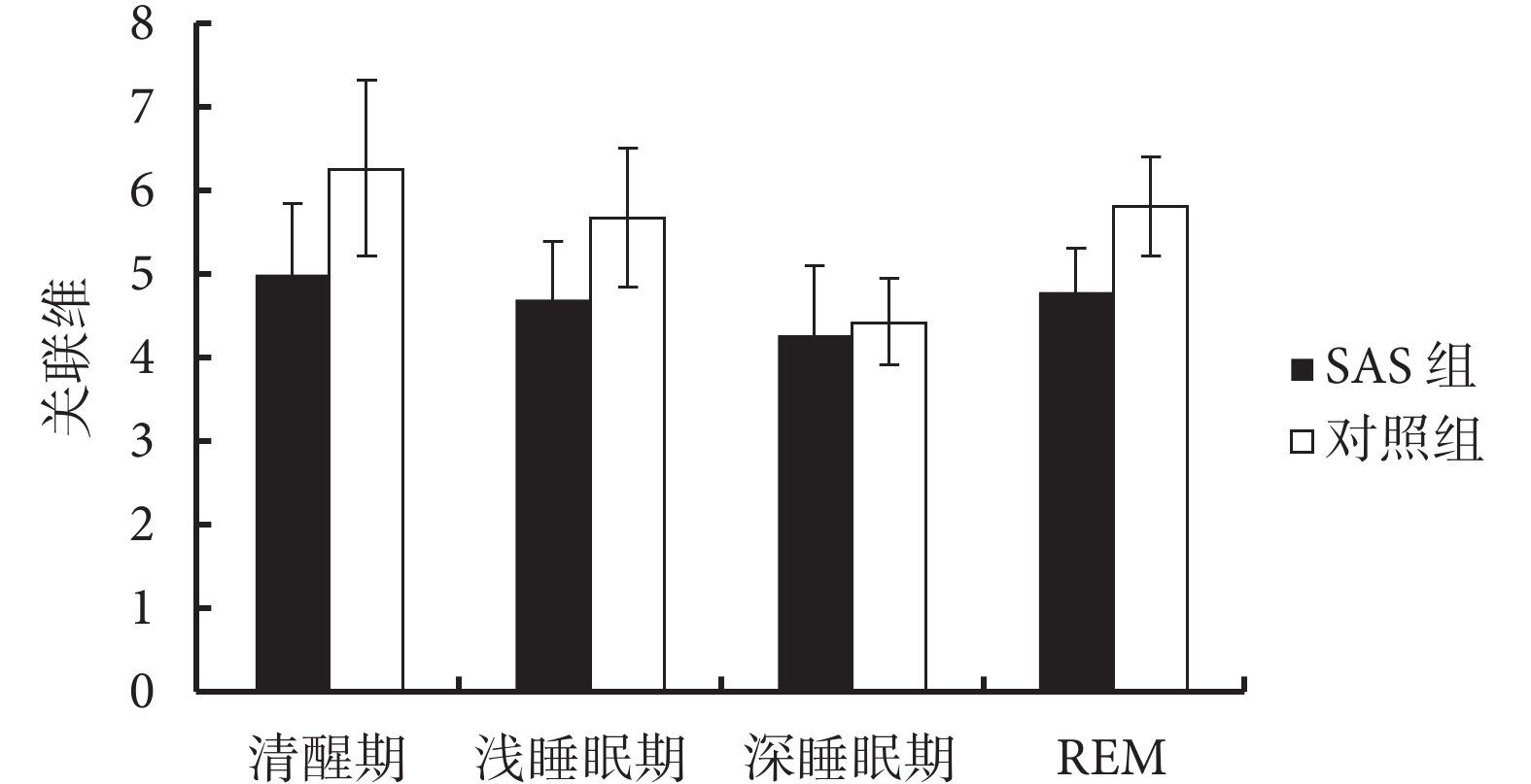

3 實驗方法與結果

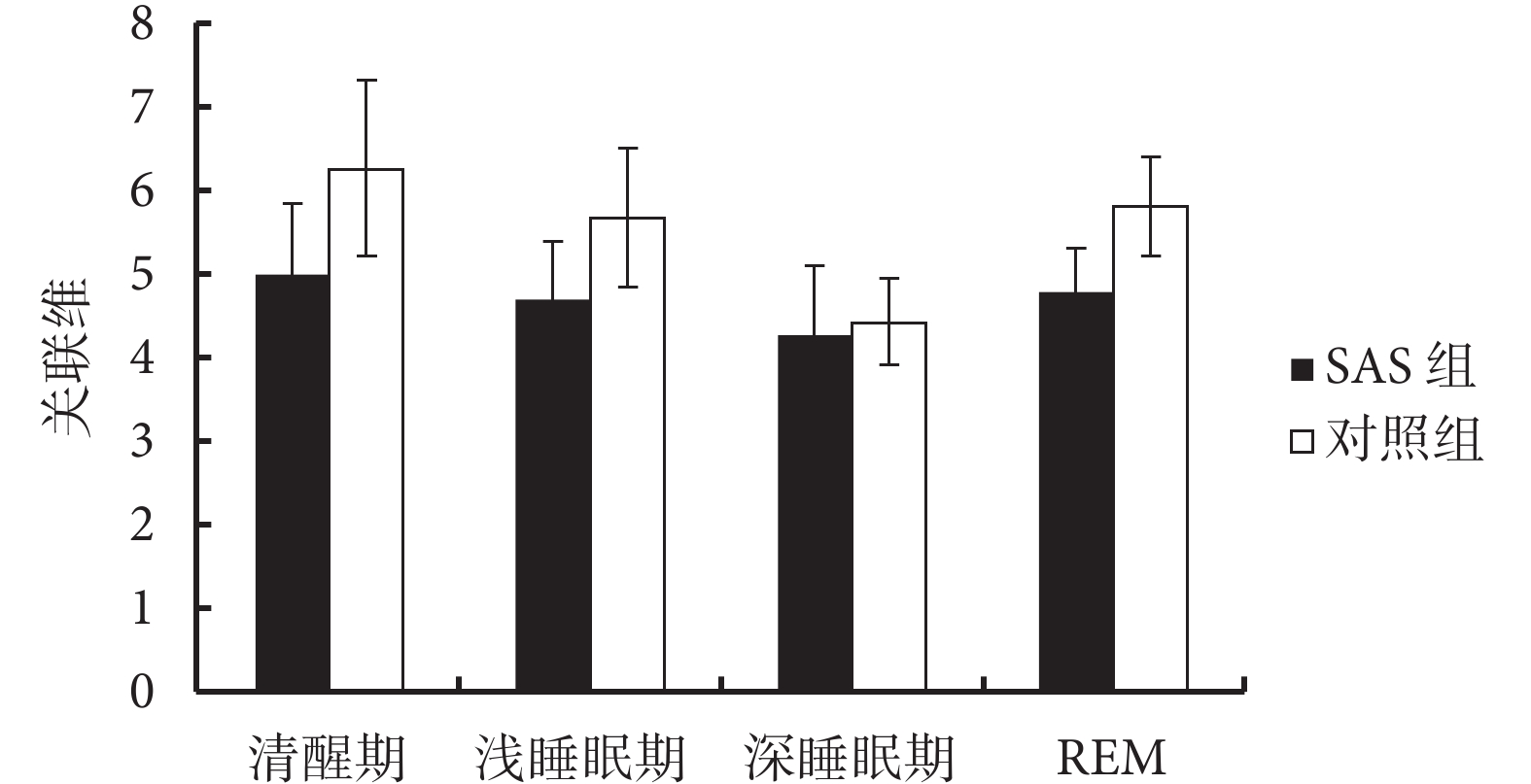

本文首先采用互信息法確定延遲時間,以 Cao 法[23]計算嵌入維,重構序列相空間,再采用 G-P 算法[24]計算受試者睡眠 EEG 信號的關聯維。由于每 30 秒 EEG 信號為一個睡眠時相,因此對 SAS 組每 7 500 個采樣點、對照組每 3 000 個采樣點,計算每 30 秒睡眠 EEG 信號的關聯維,并按清醒期、淺睡眠期、深睡眠期和 REM 期 4 個階段分組統計,計算各階段的關聯維均值和方差,其結果如圖 2 所示。

圖2

SAS 組和對照組不同睡眠階段 EEG 信號關聯維數比較

Figure2.

Comparison of EEG correlation dimension between SAS group and control group in different sleep stages

圖2

SAS 組和對照組不同睡眠階段 EEG 信號關聯維數比較

Figure2.

Comparison of EEG correlation dimension between SAS group and control group in different sleep stages

3.1 睡眠過程關聯維特性變化

如圖 2 所示,我們可得出如下結論:無論是 SAS 組患者還是對照組健康者,從清醒期、淺睡眠期到深睡眠期,隨著睡眠加深,其關聯維均逐漸減小,但到 REM 期時,關聯維又上升至清醒期和淺睡眠期的水平。關聯維的這一變化說明隨著睡眠加深,大腦細胞活躍程度逐漸下降,活動自由度減少,表明大腦神經細胞的不斷耦合或原來活躍的部分逐漸失活,這與睡眠生理機制相吻合,也與前人的研究結果一致[16]。

3.2 SAS 組和對照組關聯維差異性

對 SAS 組和對照組各睡眠階段的關聯維進行比較,我們發現,SAS 組的關聯維在 4 個階段均低于對照組。對兩組 EEG 信號關聯維在 4 個階段分別進行獨立t 檢驗,結果如表 1 所示。

如表 1 所示,兩組睡眠 EEG 信號除在深睡眠期時期差異不具有統計學意義以外,其余各階段差異均具有統計學意義;對兩組睡眠 EEG 信號的關聯維做整體獨立t 檢驗,結果:F=54.989,P<0.01,說明 SAS 組和對照組的睡眠 EEG 信號其關聯維的差異具有統計學意義。關聯維揭示系統的動態特性,SAS 組的關聯維在 4 個階段均低于對照組,說明由于 SAS 患者睡眠過程中的呼吸暫停等病理狀況對大腦的神經功能產生影響,大腦功能紊亂,神經細胞活躍度下降。

4 分析與討論

SAS 是一種常見的對人體健康危害很大的睡眠疾病,其傳統檢測方法采用的多導睡眠圖儀(poly-somnogram,PSG)需長時間連續監測睡眠時段十余個睡眠參數,再經過專業醫學人員的綜合分析得出結論,而從單一或少量生理信號中挖掘 SAS 的特征信息是近年來睡眠醫學研究的熱點問題。睡眠過程受大腦神經系統控制,SAS 患者存在明顯的腦結構、代謝和功能改變,而 EEG 信號能反映大腦組織的電活動及大腦的功能狀態,是描述睡眠過程最直觀的參數。Coito 等[27-28]研究了 SAS 患者 EEG 信號的高階譜特性和呼吸暫停發生前、發生過程中和發生后的腦電地形圖,證實了睡眠呼吸暫停中頻帶 δ 下降的規律,并探討認知功能損害可能與 δ 下降有關;Aksahin 等[29]采用相干函數和互信息方法提取 EEG 信號特征,利用前饋神經網絡將中樞型和阻塞型 SAS 患者從健康對照組中分離;Almuhammadi 等[30]將 EEG 信號中 δ,θ,α,β 和 γ 各頻帶的能量和方差作為特征值,并采用支持向量機、人工神經網絡、線性判別和樸素貝葉斯方法成功檢測出阻塞型 SAS 患者。

EEG信號是一種非平穩的,具有非高斯性、非線性特性的隨機信號,其動力學特性正日益受到關注,關聯維作為非線性系統分形維的重要指標,是用于表征大腦神經生理狀態的相對變化及探索腦功能的測度之一[31],它揭示了系統的動態特性,目前已廣泛應用于對癲癇、阿爾茨海默病、睡眠等生理狀態的 EEG 信號特性的研究。根據分形理論,當關聯維D=1 時,系統處于自持周期振蕩;D=2 時,系統處于兩種不可約頻率的準周期振蕩;當D 不為整數或大于 2 時,系統表現為對初始條件敏感的混沌振蕩[26]。從本文上述計算結果看,求得的 SAS 組和對照組的關聯維均不為整數且大于 2,也證明了睡眠過程人腦存在混沌現象。同時,分形維是從吸引子維數的角度反映系統的復雜程度,維數越高,則表示描述系統動力學特性需要的變量越多,系統越復雜。睡眠過程中關聯維隨睡眠加深逐漸下降正好反映了大腦復雜度逐漸降低的過程;而 SAS 組在 4 個睡眠階段的關聯維均低于正常組也說明 SAS 的病征明顯對大腦神經功能產生影響,使大腦神經細胞活躍明顯度下降。

本文利用關聯維對 SAS 患者睡眠過程中 EEG 信號的變化的研究結果證實,關聯維能很好地反映睡眠過程中大腦的神經活動狀態,SAS 患者與健康者之間的 EEG 信號非線性動力學特性的差異具有統計學意義,其生理機制有待進一步的探索和研究。

引言

睡眠呼吸暫停綜合征(sleep apnea syndrome,SAS)是一種發病率高且危害巨大的睡眠疾病,定義為整晚 7 h 睡眠中出現超過 30 次以上的呼吸暫停或低通氣;或呼吸暫停低通氣指數(apnea hypoven-tilation index,AHI)≥5 次/h[1]。據統計,我國 SAS 發病率為 3.4%,其中老年人口為 22%~24%,兒童患者的數量也有逐年上升的趨勢[2]。SAS 不僅嚴重危害人類健康,是高血壓、心肌梗死等心腦血管疾病的獨立危險因素[3-4],同時由 SAS 間接導致的交通意外等事故的發生率也明顯增加[5]。目前,對 SAS 的研究主要著重于對血氧飽和度、心率變異性、呼吸等信號的特性改變研究。醫學影像學證明,SAS 患者存在明顯的腦結構、代謝和功能改變[6-8],而腦電圖(electroencephalogram,EEG)能反映大腦組織的電活動及大腦的功能狀態,是描述睡眠過程最直觀的參數,同時也是神經系統疾病診斷的重要工具[9-13],這是因為睡眠時的呼吸暫停引起機體缺氧等病理因素必定會導致大腦神經電活動的改變。研究證實,人腦是一個典型的非線性系統,EEG 信號具有混沌特性,本文擬采用關聯維對 SAS 患者睡眠過程中 EEG 信號的混沌分形特性進行研究,探尋 SAS 患者睡眠 EEG 信號的非線性特異性改變,為深入研究 SAS 的生理機制,實現 SAS 的自動檢測提供依據。

1 理論基礎

1.1 關聯維

系統在相空間中的運動軌跡形成的不變集合為吸引子。當非線性系統進入混沌吸引子區域時,隨機運動在吸引子內部,但并不能充滿整個趨勢,致使區域內出現無窮多的隨機空隙,從而使整個混沌區出現維數上的空洞,呈現分數維數。分形幾何和分形維是研究混沌的重要工具[14]。關聯維(也稱相關維),是分形維中的一個重要分支,也是混沌時間序列非線性分析中非常重要的量化指標,它是奇異吸引子自相似特性和尺度不變特性的不變測度,是用來描述混沌自由度的參數[15]。目前已有眾多研究者利用關聯維對癲癇、阿爾茨海默癥、帕金森癥、睡眠等生理狀態的 EEG 信號分形特性進行了研究[16-20]。

1.2 相空間重構

混沌系統經過一定時期變化后形成的有規律的軌跡為混沌奇異吸引子,它具有復雜而獨特的性質,由于我們所得到的時間序列信息并不全面,需從已知時間序列中提取和恢復出系統原有規律,并映射到高維空間,實現相空間重構。根據 Takens 等[21]的延遲坐標嵌入定理,延遲時間τ 和嵌入維數m 的選擇對重構相空間及進一步分析起著非常重要的作用。本文中延遲時間的確定采用互信息法[22],將序列互信息函數的第一局部極小值作為最佳延遲時間;再利用 Cao[23]在偽鄰近法的基礎上發展并提出的 Cao 法確定嵌入維數,該算法是在偽鄰近法的基礎上發展而來,可用于分析數據量小的序列,且計算效率高。

1.3 關聯維算法

關聯維最著名的算法是由 Grassberger 和 Procaccia 于 1983 年根據嵌入理論和相空間思維提出的 G-P 算法[24],主要利用關聯積分計算相空間中各點間的關聯性,以表征信號的確定規律和程度。關聯維用于描述吸引子的幾何特性,它不能從時間序列直接得到,需首先重構系統的相空間。根據 Takens 定理,通過確定延遲時間和嵌入維數就能從單個時間序列中重構出系統的相空間,然后利用一個超小球從最小距離的兩點開始搜索,距離小于給定閾值的兩點認為相關,否則不相關,累計相關的點對個數,直至完成所有點的搜索。相關對點的個數越多,說明相空間中點越密集,提示系統運動時相關聯的程度越大,運動的規律性越強。對 G-P 算法的主要步驟描述如下:

設時間序列 ,則根據嵌入維m 和延遲時間τ 重構的相空間為:

| $Y = ({x_i},{x_{i + t}},\cdot \! \cdot \! \cdot,{x_{i + (m - 1)t}}),i = 1,2,\cdot \! \cdot \! \cdot$ |

由此,計算關聯積分:

| $C(r) = \mathop {\lim }\limits_{N \to \infty } \frac{1}{{N(N - 1)}}\sum\limits_{i \ne j} {\theta (r - \left| {{Y_i} - {Y_j}} \right|} )$ |

其中 |Yi –Yj | 表示相點Yi 和Yj 之間的距離,C(r)是累積分布函數,表示相空間中吸引子上兩點間距離小于r 的概率,θ(x)是 Heaviside 函數,滿足以下條件:

| $\theta (x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}1\\0\end{array}} \right.\begin{array}{*{20}{c}}{(x \geqslant 0)}\\{(x < 0)}\end{array}$ |

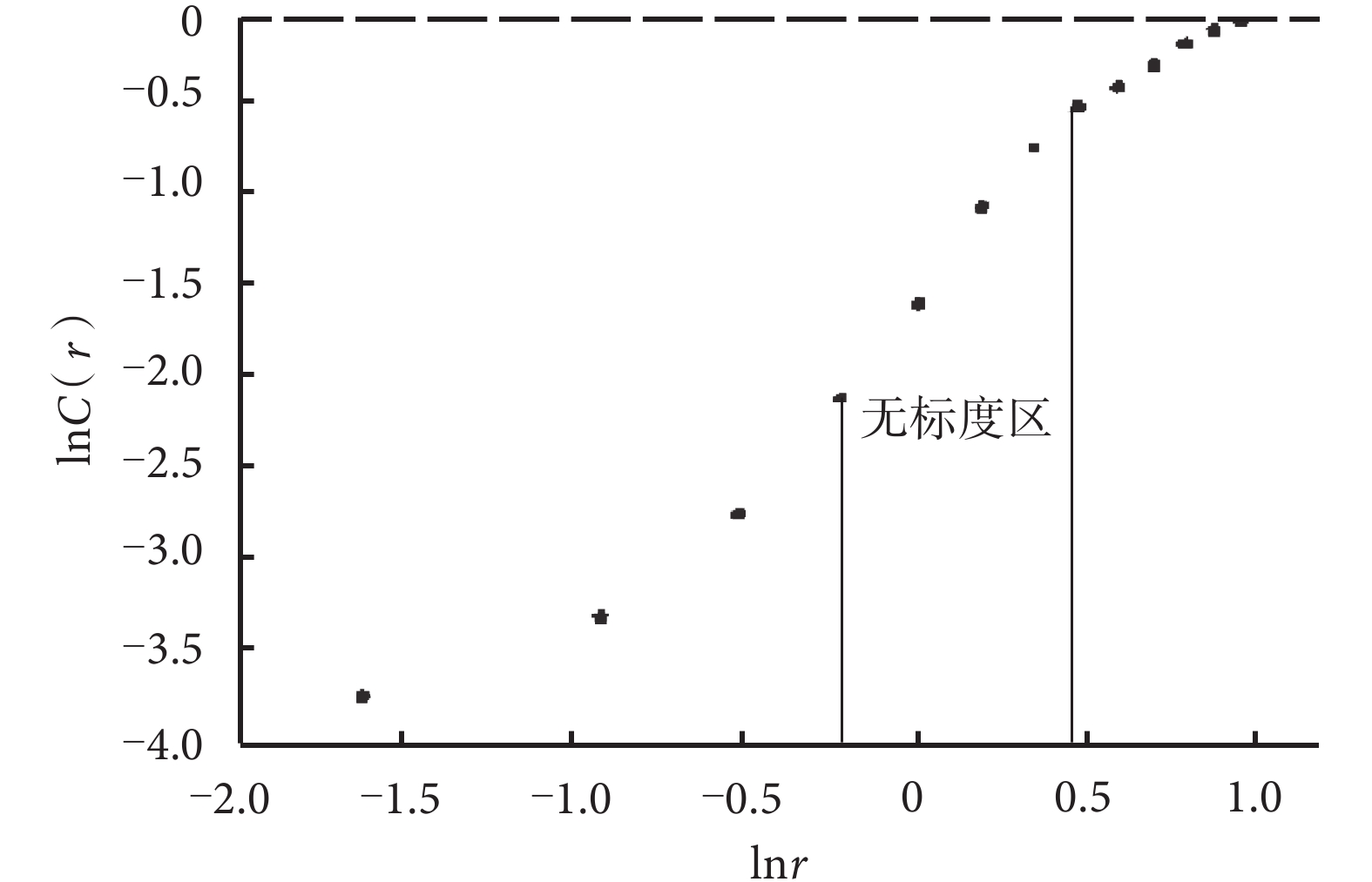

其中,r 的取值范圍為: 。當N 足夠大,r 足夠小且處于直線段時,關聯維Dm 與關聯積分滿足雙對數線性關系: ,則如圖 1 所示。

圖1

lnC(r)~lnr 點列分布

Figure1.

lnC (r)~lnr point distribution

圖1

lnC(r)~lnr 點列分布

Figure1.

lnC (r)~lnr point distribution

G-P 算法[24]實現了從時間序列計算系統奇異吸引子關聯維數,這之后人們又提出了利用最小二乘法確定無標度區間和分形維的準則。用最小二乘法擬合該直線段y=kx+b,得出一條最佳直線,此直線的斜率k 即為關聯維dm 的估算值。dm 會隨著相空間嵌入維數的增加而增大,最后達到一飽和值,即關聯維數D。關聯維數揭示了吸引子自相似結構的重要特征。對于混沌序列,隨著嵌入維數的增加,關聯維數會保持在一定誤差范圍內不變化;而對于隨機序列,關聯維數隨著嵌入維數增加并不收斂于一個穩定值,因此可以根據關聯維數是否具有飽和現象來區別混沌序列和隨機序列[25]。

2 數據與處理

2.1 研究對象

本文分別以 6 名 SAS 患者和 6 名健康者的睡眠 EEG 信號為研究對象,數據取自 PhysioNet 網站的兩個子數據庫(網址為:):健康者數據來源于 The Sleep-EDF Database 數據庫,SAS 患者的數據選自 MIT-BIH Polysom-nographic Database 數據庫,分別構成對照組和 SAS 組。SAS 組:包括編號 slp03、slp04、slp14、slp16、slp59 和 slp61,均為男性,年齡 32~51 歲,體重 91~152 kg,AHI:43.27±11.49,睡眠 EEG 信號采樣頻率 250 Hz;對照組:包括編號 sc4002、sc4012、sc4112、st7022、st7052 和 st7121,其中 2 名男性,4 名女性,年齡 21~35 歲,睡眠 EEG 信號采樣率 100 Hz。兩組數據均由專家根據睡眠分期準則對每 30 秒的 EEG 信號進行睡眠階段標注。

2.2 數據預處理

將 EEG 信號按睡眠狀態分成 4 個階段:清醒期、淺睡眠期、深睡眠期和快速眼動期(rapid eye movement,REM),淺睡眠期包括 S1、S2 期;深睡眠期包括 S3 和 S4,選取每個受試者深、淺睡眠階段各 10 min 數據,其中 S1、S2、S3、S4 各 5 min。當 SAS 患者缺乏 S4 期時,則 10 min 數據全選自 S3 期。以每 30 秒(SAS 組每 7 500 個采樣點;對照組每 3 000 個采樣點)為一個片段,S1~S4 期每階段分別獲得 120 個睡眠片段,則 SAS 組和對照組各獲得 480 個睡眠片段。這些數據首先通過人工篩選,去掉明顯噪聲的信號,再利用橢圓濾波器進行帶通濾波,范圍 0.1~40 Hz,得到待分析數據。

3 實驗方法與結果

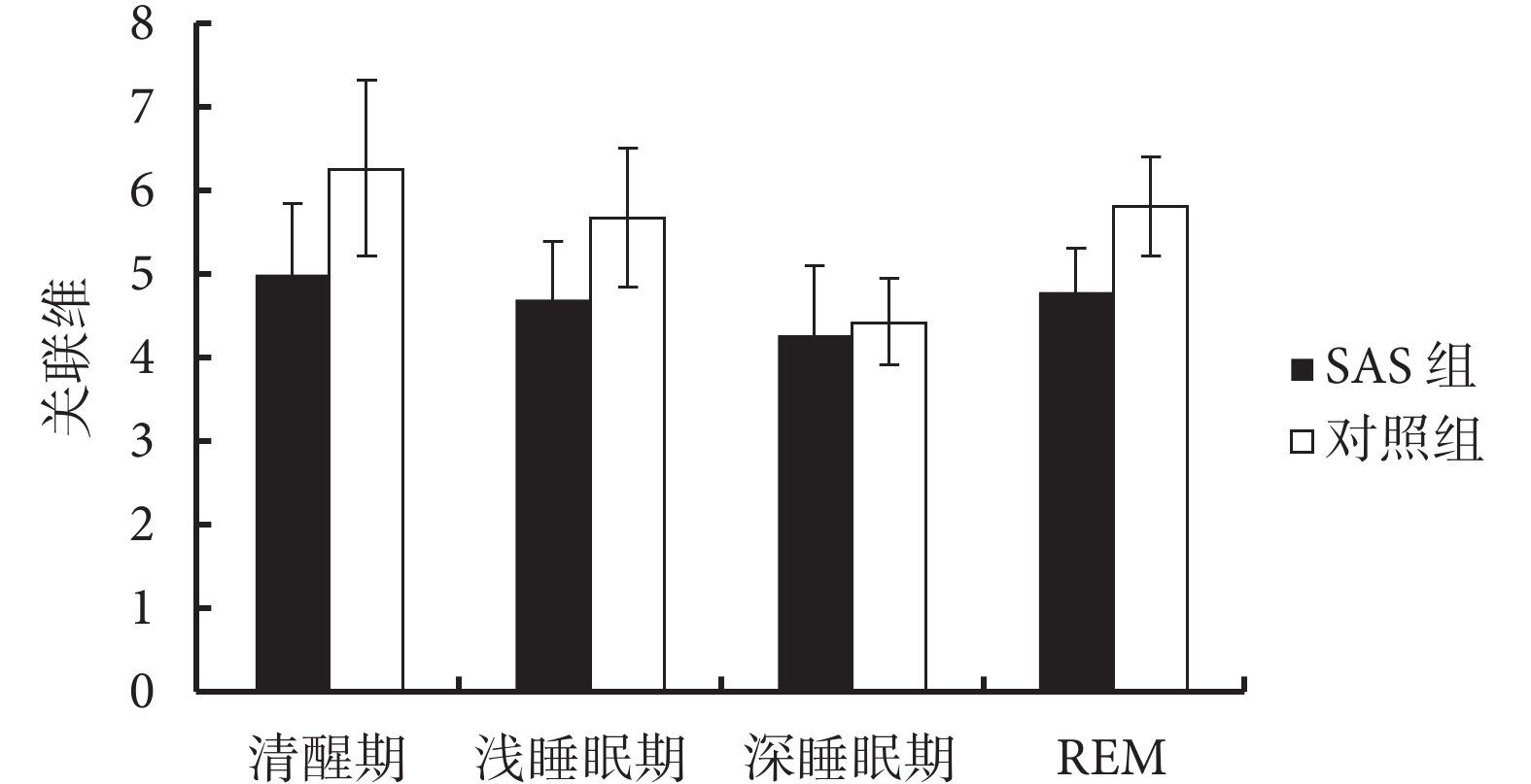

本文首先采用互信息法確定延遲時間,以 Cao 法[23]計算嵌入維,重構序列相空間,再采用 G-P 算法[24]計算受試者睡眠 EEG 信號的關聯維。由于每 30 秒 EEG 信號為一個睡眠時相,因此對 SAS 組每 7 500 個采樣點、對照組每 3 000 個采樣點,計算每 30 秒睡眠 EEG 信號的關聯維,并按清醒期、淺睡眠期、深睡眠期和 REM 期 4 個階段分組統計,計算各階段的關聯維均值和方差,其結果如圖 2 所示。

圖2

SAS 組和對照組不同睡眠階段 EEG 信號關聯維數比較

Figure2.

Comparison of EEG correlation dimension between SAS group and control group in different sleep stages

圖2

SAS 組和對照組不同睡眠階段 EEG 信號關聯維數比較

Figure2.

Comparison of EEG correlation dimension between SAS group and control group in different sleep stages

3.1 睡眠過程關聯維特性變化

如圖 2 所示,我們可得出如下結論:無論是 SAS 組患者還是對照組健康者,從清醒期、淺睡眠期到深睡眠期,隨著睡眠加深,其關聯維均逐漸減小,但到 REM 期時,關聯維又上升至清醒期和淺睡眠期的水平。關聯維的這一變化說明隨著睡眠加深,大腦細胞活躍程度逐漸下降,活動自由度減少,表明大腦神經細胞的不斷耦合或原來活躍的部分逐漸失活,這與睡眠生理機制相吻合,也與前人的研究結果一致[16]。

3.2 SAS 組和對照組關聯維差異性

對 SAS 組和對照組各睡眠階段的關聯維進行比較,我們發現,SAS 組的關聯維在 4 個階段均低于對照組。對兩組 EEG 信號關聯維在 4 個階段分別進行獨立t 檢驗,結果如表 1 所示。

如表 1 所示,兩組睡眠 EEG 信號除在深睡眠期時期差異不具有統計學意義以外,其余各階段差異均具有統計學意義;對兩組睡眠 EEG 信號的關聯維做整體獨立t 檢驗,結果:F=54.989,P<0.01,說明 SAS 組和對照組的睡眠 EEG 信號其關聯維的差異具有統計學意義。關聯維揭示系統的動態特性,SAS 組的關聯維在 4 個階段均低于對照組,說明由于 SAS 患者睡眠過程中的呼吸暫停等病理狀況對大腦的神經功能產生影響,大腦功能紊亂,神經細胞活躍度下降。

4 分析與討論

SAS 是一種常見的對人體健康危害很大的睡眠疾病,其傳統檢測方法采用的多導睡眠圖儀(poly-somnogram,PSG)需長時間連續監測睡眠時段十余個睡眠參數,再經過專業醫學人員的綜合分析得出結論,而從單一或少量生理信號中挖掘 SAS 的特征信息是近年來睡眠醫學研究的熱點問題。睡眠過程受大腦神經系統控制,SAS 患者存在明顯的腦結構、代謝和功能改變,而 EEG 信號能反映大腦組織的電活動及大腦的功能狀態,是描述睡眠過程最直觀的參數。Coito 等[27-28]研究了 SAS 患者 EEG 信號的高階譜特性和呼吸暫停發生前、發生過程中和發生后的腦電地形圖,證實了睡眠呼吸暫停中頻帶 δ 下降的規律,并探討認知功能損害可能與 δ 下降有關;Aksahin 等[29]采用相干函數和互信息方法提取 EEG 信號特征,利用前饋神經網絡將中樞型和阻塞型 SAS 患者從健康對照組中分離;Almuhammadi 等[30]將 EEG 信號中 δ,θ,α,β 和 γ 各頻帶的能量和方差作為特征值,并采用支持向量機、人工神經網絡、線性判別和樸素貝葉斯方法成功檢測出阻塞型 SAS 患者。

EEG信號是一種非平穩的,具有非高斯性、非線性特性的隨機信號,其動力學特性正日益受到關注,關聯維作為非線性系統分形維的重要指標,是用于表征大腦神經生理狀態的相對變化及探索腦功能的測度之一[31],它揭示了系統的動態特性,目前已廣泛應用于對癲癇、阿爾茨海默病、睡眠等生理狀態的 EEG 信號特性的研究。根據分形理論,當關聯維D=1 時,系統處于自持周期振蕩;D=2 時,系統處于兩種不可約頻率的準周期振蕩;當D 不為整數或大于 2 時,系統表現為對初始條件敏感的混沌振蕩[26]。從本文上述計算結果看,求得的 SAS 組和對照組的關聯維均不為整數且大于 2,也證明了睡眠過程人腦存在混沌現象。同時,分形維是從吸引子維數的角度反映系統的復雜程度,維數越高,則表示描述系統動力學特性需要的變量越多,系統越復雜。睡眠過程中關聯維隨睡眠加深逐漸下降正好反映了大腦復雜度逐漸降低的過程;而 SAS 組在 4 個睡眠階段的關聯維均低于正常組也說明 SAS 的病征明顯對大腦神經功能產生影響,使大腦神經細胞活躍明顯度下降。

本文利用關聯維對 SAS 患者睡眠過程中 EEG 信號的變化的研究結果證實,關聯維能很好地反映睡眠過程中大腦的神經活動狀態,SAS 患者與健康者之間的 EEG 信號非線性動力學特性的差異具有統計學意義,其生理機制有待進一步的探索和研究。