已有研究認為,運動想象心理旋轉認知任務對個體的運動想象能力有較好的預測度。為探索運動想象能力與行為學數據之間的關聯性,本研究對 10 名右利手男性受試者開展了身體部位相關圖片的心理旋轉任務試驗,根據其反應時和正確率得出行為學效應,并將行為學數據與運動想象量表評分進行皮爾遜相關性分析。研究結果表明,對于單一受試者來說,在心理旋轉過程中存在明顯的角度效應、身體部位效應;對于所有受試者,行為學數據與運動想象量表評分呈相關性,研究結果表明受試者反應時越長,運動想象能力越差,反之同理。本研究可為后期開展運動想象心理旋轉過程中的腦電生理學研究奠定前期基礎。

引用本文: 周慧琳, 左國坤, 萬小平, 徐佳琳. 基于心理旋轉的運動想象行為學實證探索. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(2): 173-179. doi: 10.7507/1001-5515.201608055 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

運動想象(motor imagery, MI)是一種特定的運動功能狀態,與實際運動相關聯,同樣遵循中樞運動控制原則,激活對應腦區運動記憶,并產生相應的動作意圖,但肢體不會出現明顯的運動輸出[1-2]。運動想象將自身真實運動行為在心理上進行復現[3],可反映受試者進行實際動作前在心理與思維中的預演[4]。有研究表明,對肢體某部分或整體的心理旋轉(mental rotation)過程也體現了對相應肢體的實際動作的模擬[5]。由此,可將基于肢體部位的心理旋轉認知任務歸類于運動想象,且相較于諸如手指彈動、手腕旋轉這些簡單的運動想象過程,心理旋轉過程可反映受試者實際運動能力與空間認知能力,并對受試者空間認知能力存在較好的預測效度[6]。

心理旋轉這一概念是由 Shepard 及其同事提出[7-8],他們發現受試者對刺激圖片的判斷反應時(reaction time, RT)會隨著圖片旋轉角度的增加而線性增加[9]。根據試驗刺激材料的不同,可將此過程的參照系分為兩類:以客體為中心的參照系和以自我為中心的參照系[10]。研究初期,利用簡單的字母、數字或空間立體圖形做試驗的刺激材料,受試者將刺激圖片的空間表象或局部表象旋轉至相應位置作出判斷,多以客體作為參照系。隨著研究深入,Parsons[11] 研究發現,當刺激材料是與受試者自身相關的身體部位圖片時,受試者會先想象自身肢體部位旋轉到目標角度,然后再進行方位或異同判斷,此過程就會引起受試者以自我為中心構建一個參考框架[12-13]。Kosslyn 等[14] 通過正電子斷層掃描技術(position emission tomography, PET)對手部實際運動與想象手部心理旋轉任務中的腦區激活情況進行研究,對比發現腦區激活相同,證實使用身體相關圖片作為心理旋轉刺激材料可誘發受試者以自我為中心參照系進行心理旋轉。

因運動想象在腦-機接口、康復醫學、體育運動等領域中都具有廣闊的應用前景,所以通過不同的運動想象認知任務展開對應激活腦區的特性研究已成為當前研究熱點,研究發現肢體運動想象主要誘發運動皮層(motor cortex)、運動前皮層(pre-motor cortex)等區域的腦電信號[15],但是認知機制尚不明確。為更好地開展基于不同身體部位的運動想象的電生理學研究,本文先從行為學的角度出發,通過以自我為中心參照系的心理旋轉任務進行運動想象的認知機制研究的初期探索,并以運動想象量表(Movement Imagery Questionnaire-Revised, MIQ-R)評分作為受試者運動想象能力的判定指標。為誘導受試者采用以自我為中心參照系的心理旋轉,本文通過全球通用的、標準化的實驗程序設計專門軟件 E-prime 設計關于手部和腳部的心理刺激圖片界面,讓 10 名右利手的男性受試者完成了相應心理旋轉任務,然后根據統計學原理探究行為學規律,綜合行為學數據平均結果與運動想象量表評分進行皮爾遜相關性分析[16]。通過試驗結果分析,初步證明了行為學數據可在一定層面上反映運動想象能力。本文為發展定量化運動想象能力評定方法奠定前期實驗基礎,為探索運動想象療法行為學機制提供基礎實證。

1 研究方法

1.1 試驗對象

為保證數據可靠性與一致性,本文選取 10 名右利手的青年男性,按照試驗開展的先后順序,分別將受試者以編號 S1~S10 表示。所有受試者均為在校研究生,年齡 23~28 歲之間;裸眼視力或是矯正視力正常;自愿參加試驗并簽署知情同意書,聽從主試安排,積極為試驗做好準備。本試驗在中國科學院寧波工業技術研究院慈溪生物醫學工程研究所腦電實驗室內進行。

1.2 試驗材料

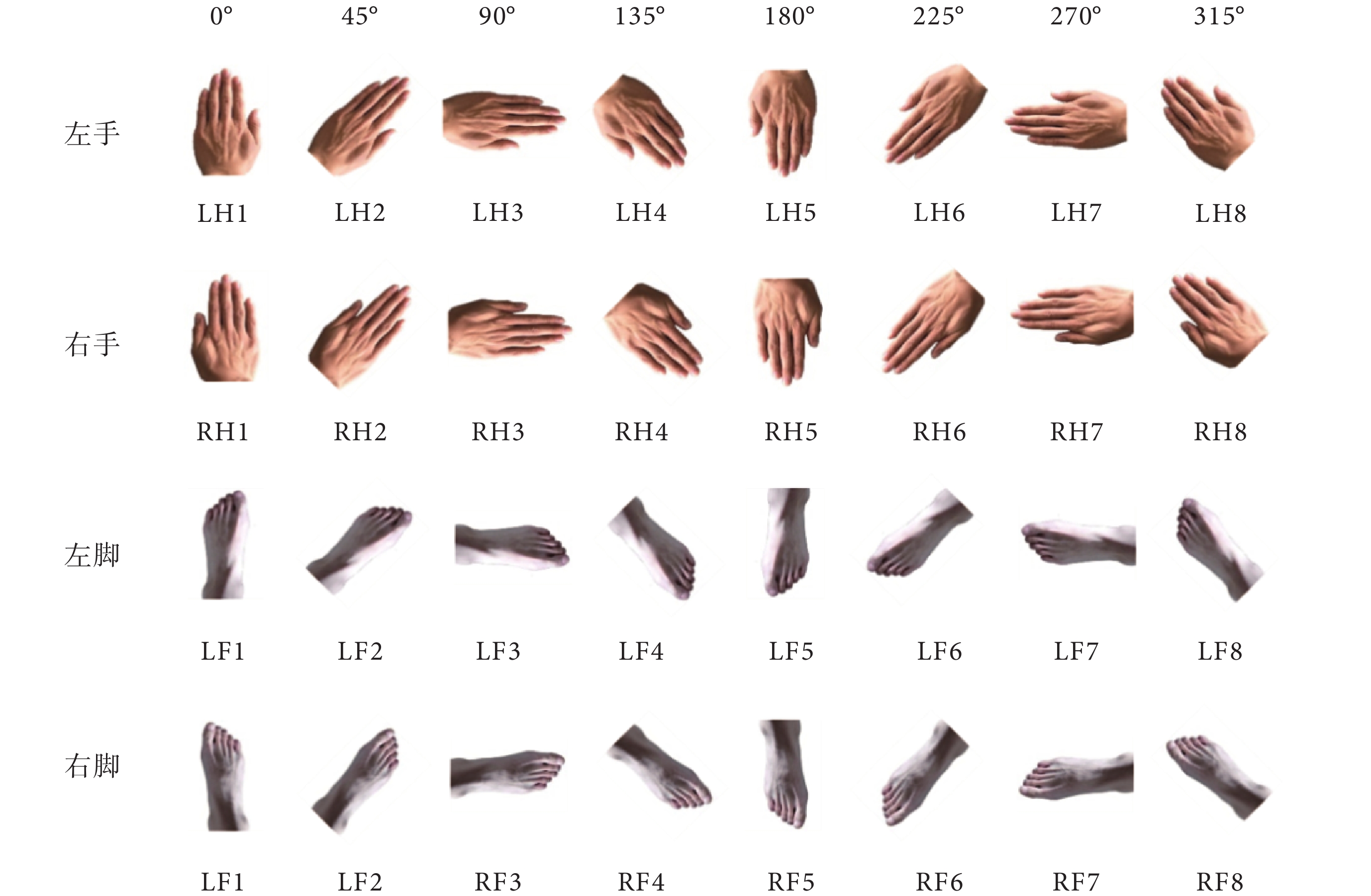

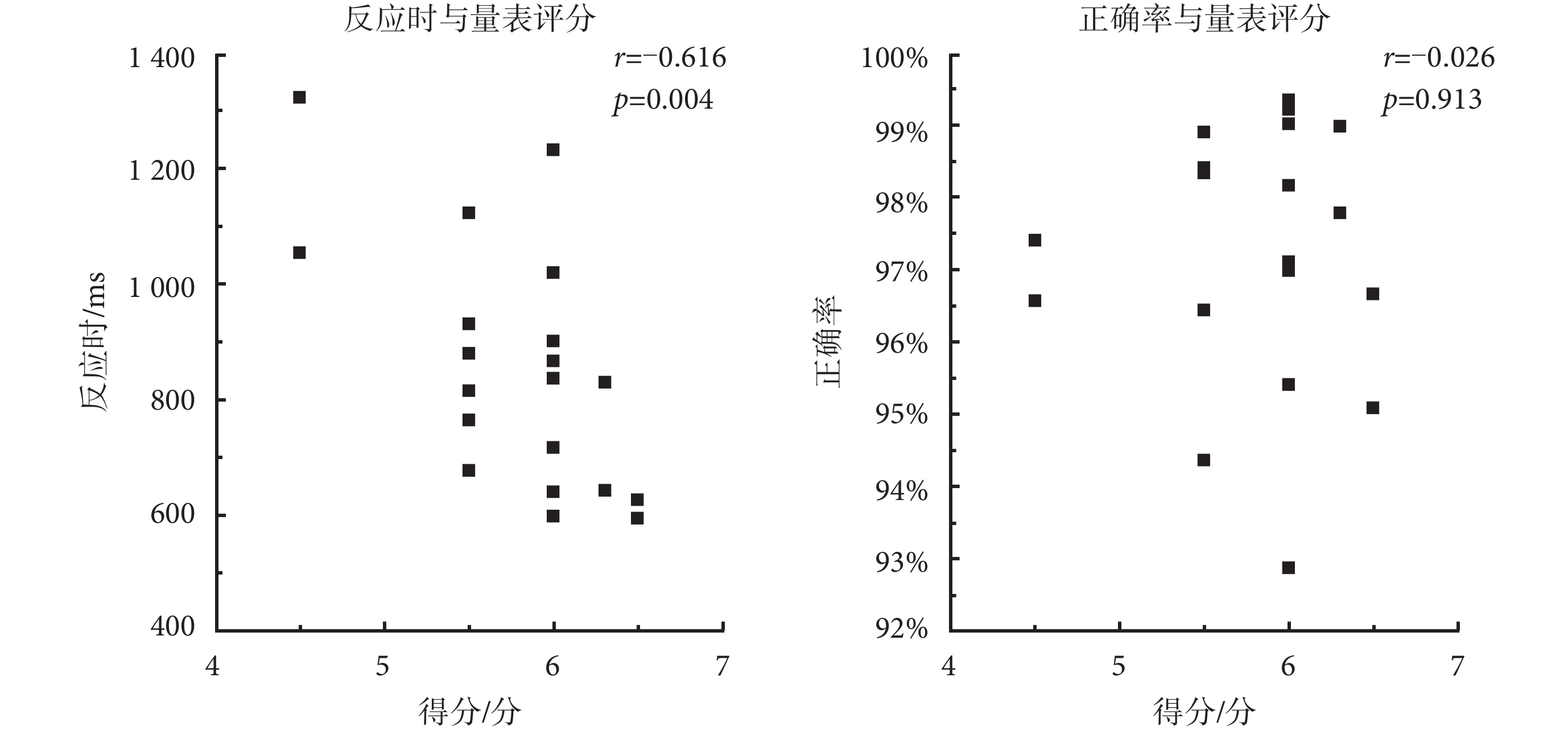

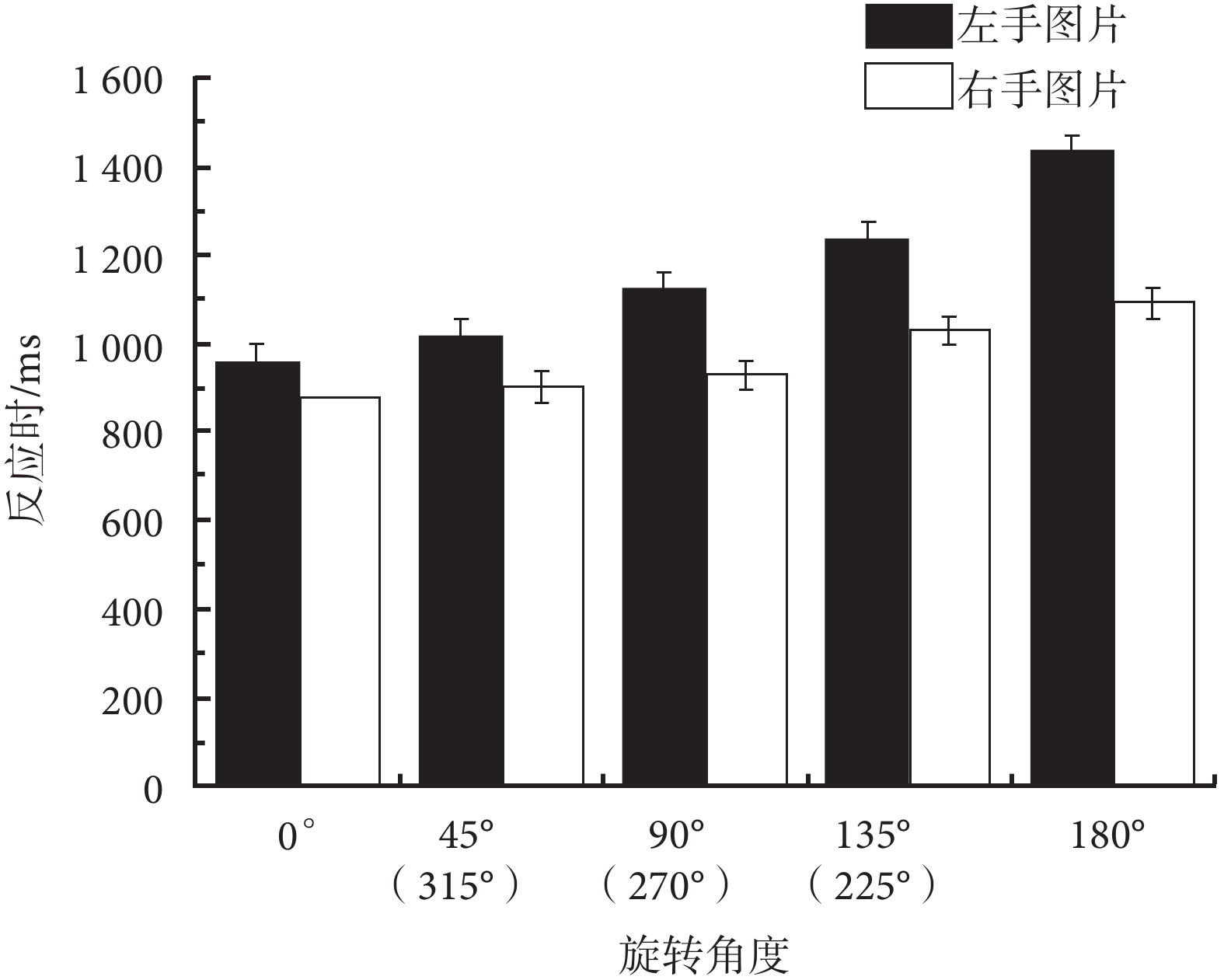

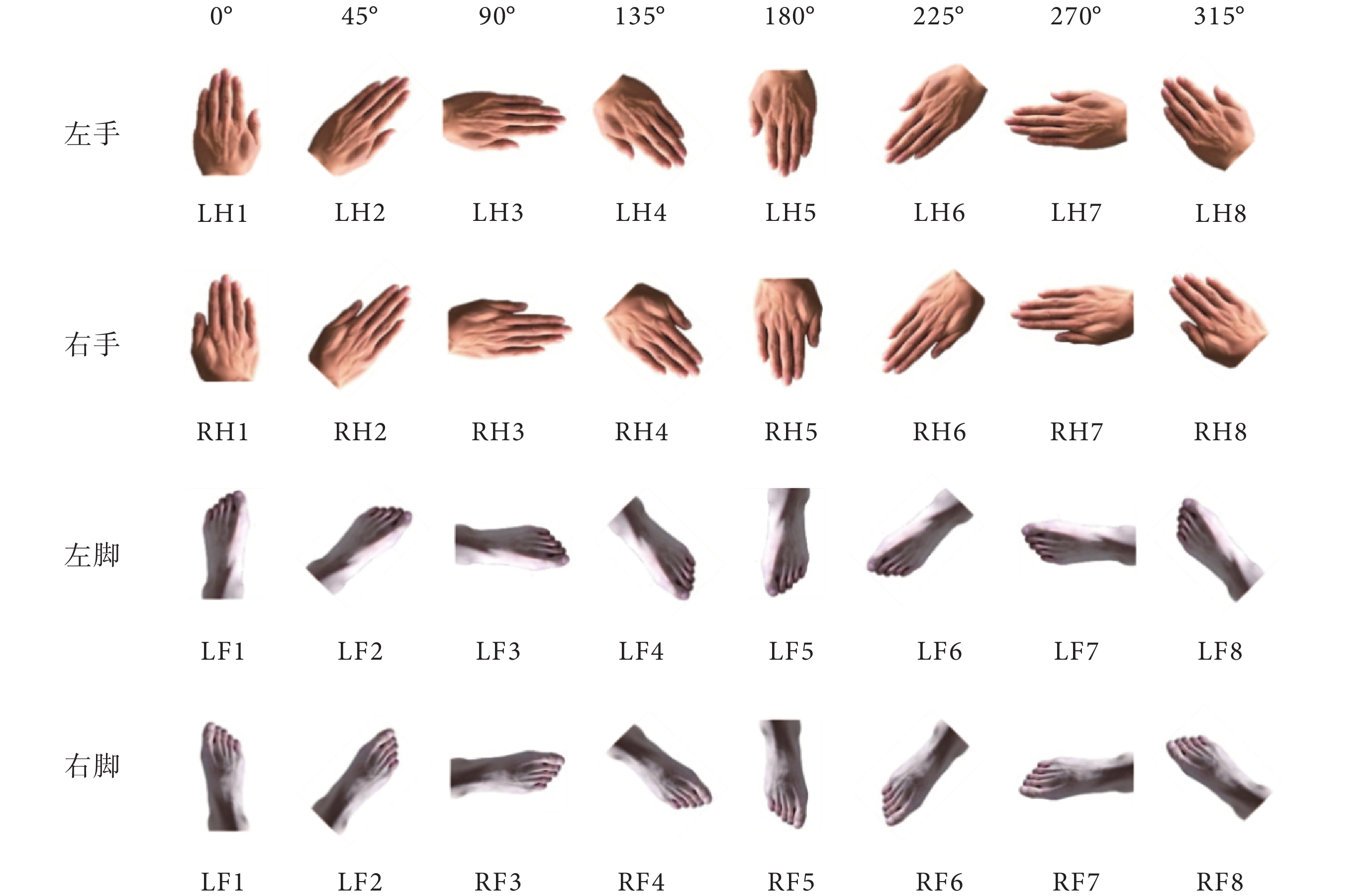

為誘導受試者進行以自我為中心參照系的心理旋轉,使用帶有明顯男性特征的左、右手和左、右腳圖片,圖片背景為白色。當呈現左、右手或左、右腳的圖片旋轉時,旋轉的中心點為所構建圖片的重心,分別沿身體部位中心 Z 軸順時針旋轉 0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°以及 315°。刺激圖片共有 32 張,包括:左手(left hand, LH)圖片、右手(right hand, RH)圖片、左腳(left foot, LF)圖片、右腳(right foot, RF)圖片各 8 張,如圖 1 所示,大小均為 24 cm×16 cm,隨機呈現在 19 英寸的顯示屏上。

圖1

不同旋轉角度下的刺激圖片

Figure1.

Stimulus pictures in different rotation angles

圖1

不同旋轉角度下的刺激圖片

Figure1.

Stimulus pictures in different rotation angles

1.3 試驗流程

本文使用 64 導腦電數據采集系統(NeuroScan, 美國),利用 E-prime 心理刺激軟件設計關于手部圖片和腳部圖片的心理刺激圖片界面,試驗視覺刺激材料由指導語、刺激靶點、刺激圖片、提示語以及結束語 5 部分組成。心理旋轉試驗前,所有受試者須完成運動想象量表中的多種心理表象任務,進行任務難易程度的評定,并根據視覺表象與動覺表象等級量表進行評分。刺激呈現前,引導受試者自然放松地坐在電磁屏蔽試驗室中,眼睛距離 19 英寸的電腦顯示器 50 cm,視角約為 15°。

試驗設計分組包含三個主要因素:① 不同身體部位(手/腳);② 身體部位類型(左/右);③ 空間旋轉角度(0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°和 315°)。視覺刺激圖片一共有 6 組,包含左、右手刺激圖片和左、右腳刺激圖片各 3 組,每一組刺激圖片 120 張,共 720 張。每組圖片根據旋轉角度不同,比例分別為 0°:20%;45°:10%;90°:10%;135°:10%;180°:20%;225°:10%;270°:10%;315°:10%。已有研究表明,相對于 0°正立位置對稱角度的刺激圖片,心理旋轉的反應時及電生理差異不具有統計學意義,可進行合并分析,因此本研究中對稱角度的刺激材料比例相同,且為 0°正立位置比例的一半[6]。

本試驗包括兩個部分:練習階段和正式試驗。練習階段:在正式試驗開始前,通過練習階段的練習讓受試者提前找到最佳位置調整身體狀態并適應按鍵反應,以保證受試者在最舒適的身體姿勢下正確按鍵,防止因錯誤按鍵造成的試驗誤差。

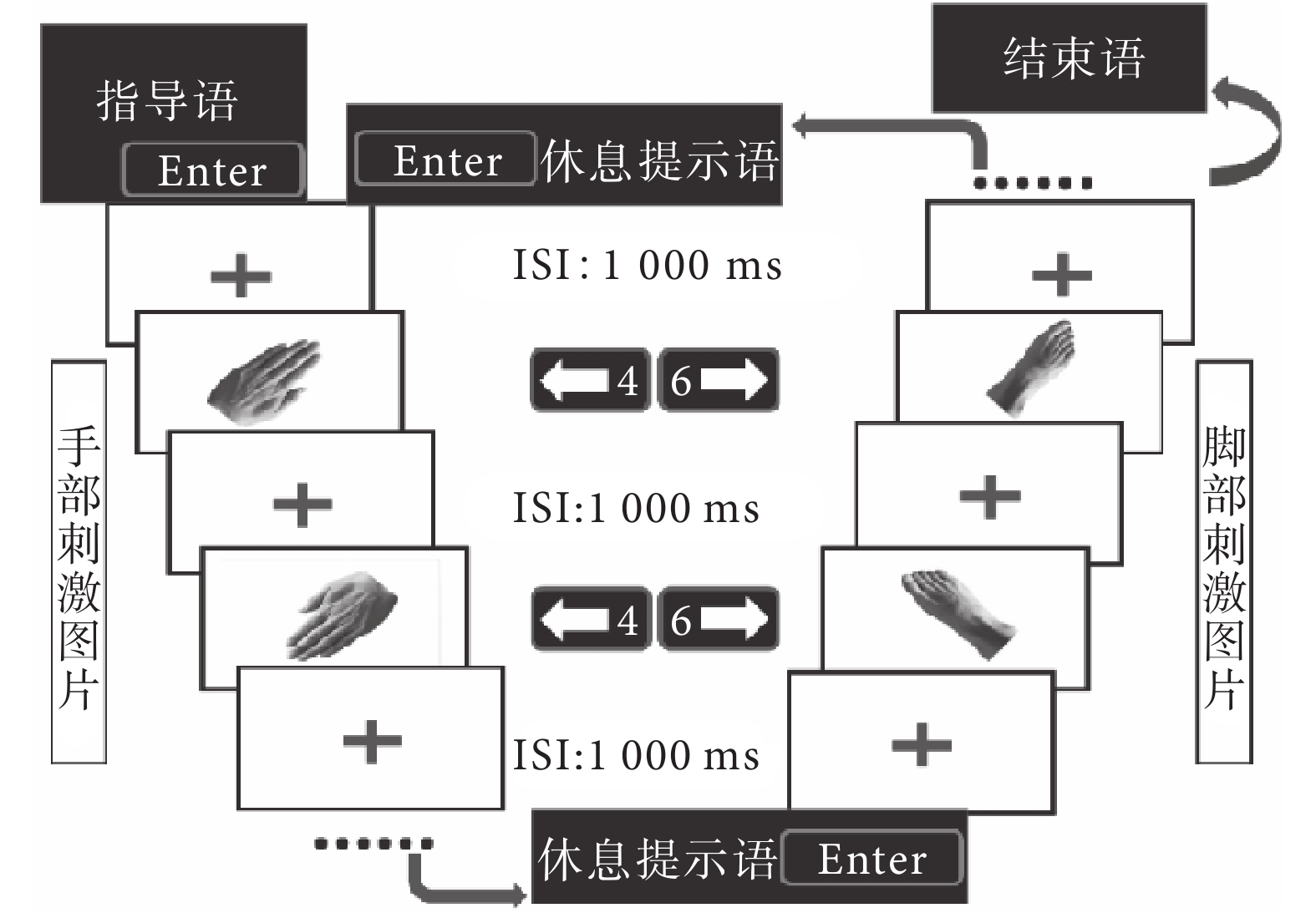

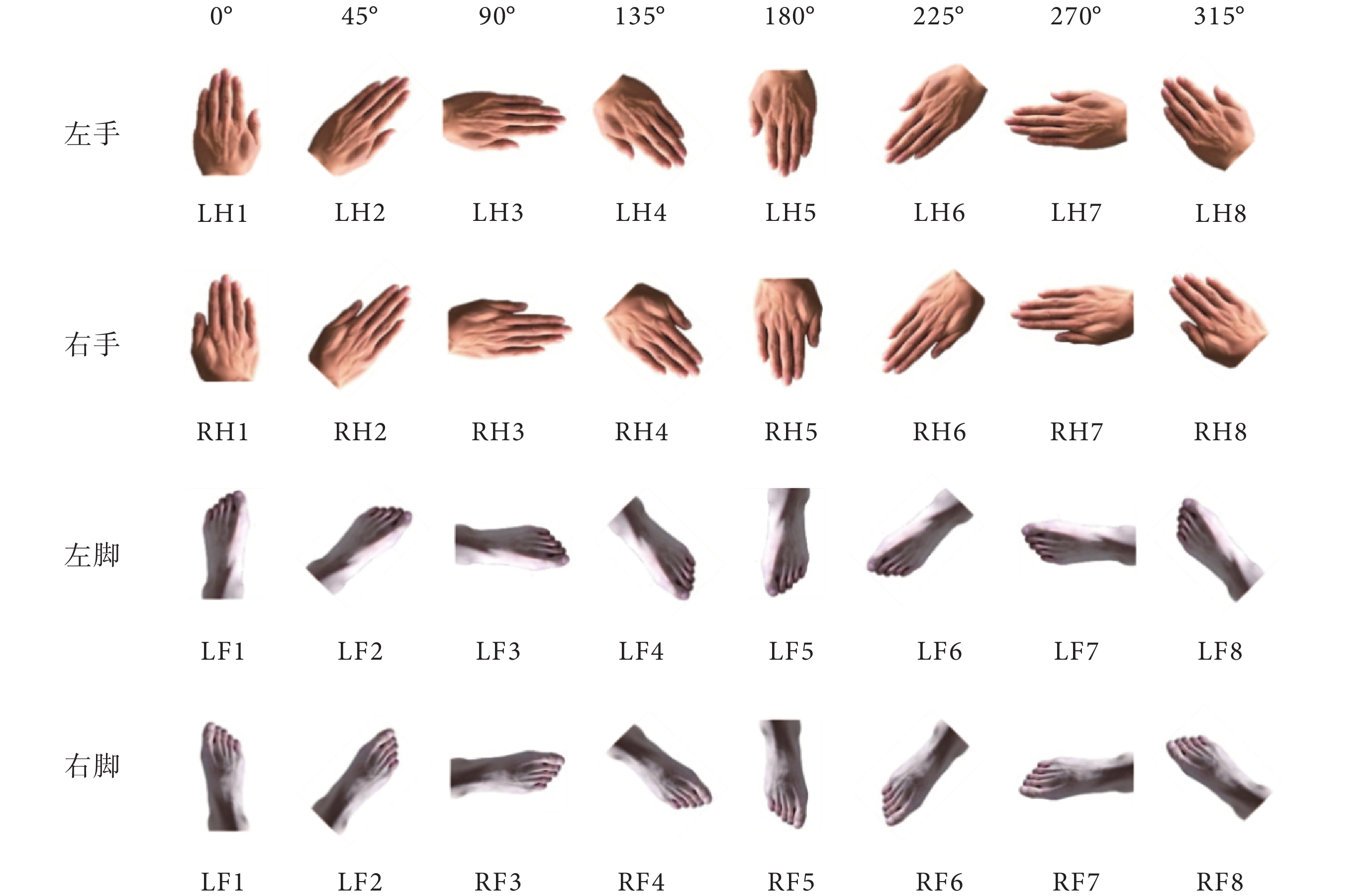

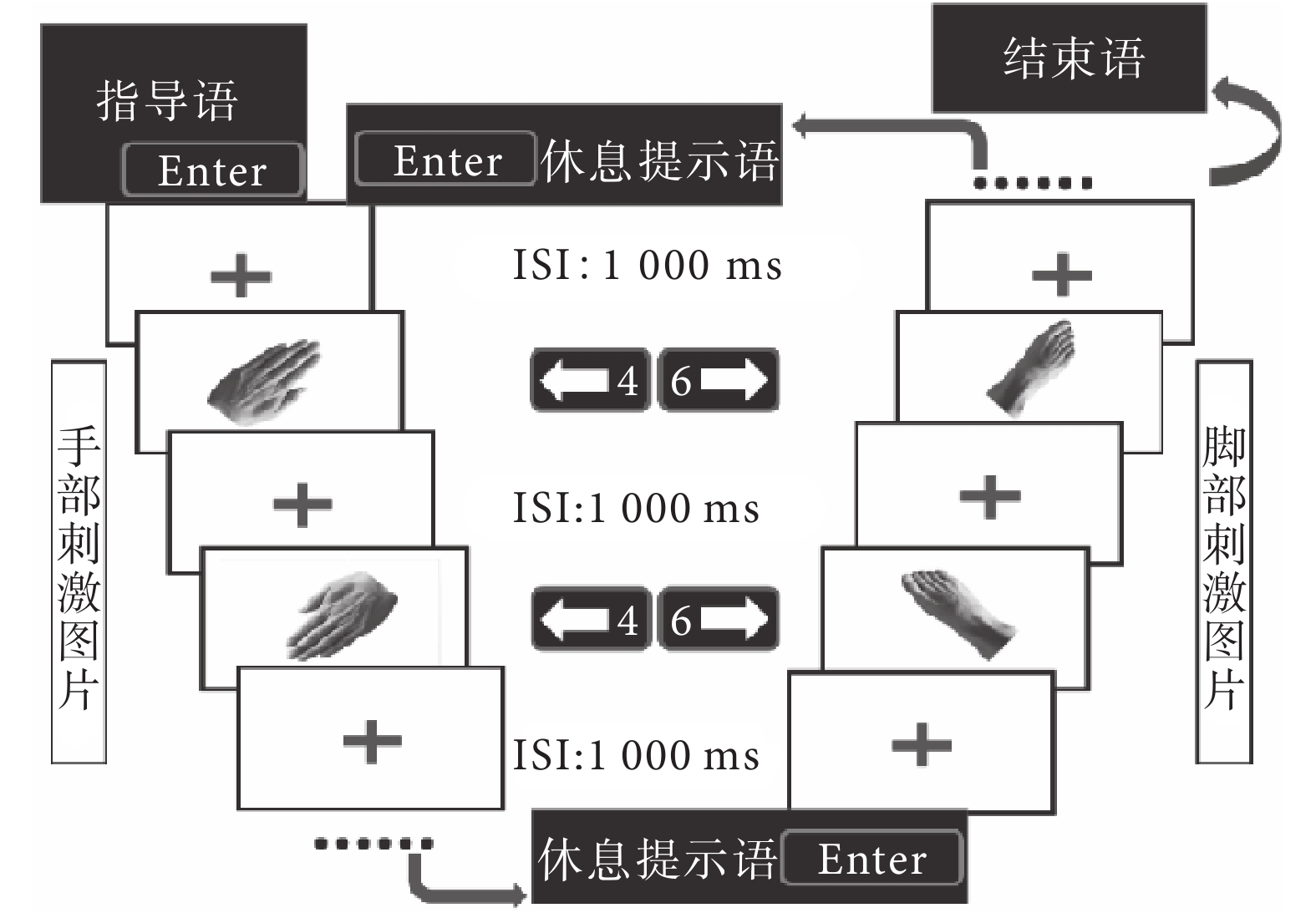

正式試驗:① 屏幕上顯示白色字體黑色背景的指導語,告知受試者試驗流程及注意事項;② 待受試者充分理解指導語內容,并按下回車鍵(Enter)后,白色屏幕正中央呈現一個紅色“+”靶點 1 000 ms,提示受試者將在靶點位置出現刺激圖片;③ 屏幕正中央靶點處隨機出現旋轉不同角度的左、右手或左、右腳圖片,受試者對刺激圖片類型做出按鍵反應,若判斷為左手或左腳,按下鍵盤上數字“4”;若判斷為右手或右腳,則按下鍵盤上數字“6”;程序將自動記錄反應時以及正確率;若受試者 4 000 ms 后還未作出反應,直接跳至步驟 ④;④ 按鍵反應后再呈現 1 000 ms 的刺激間隔(interstimulus interval, ISI),并伴隨一個紅色“+”靶點呈現在屏幕正中央。依此類推,重復步驟 ③~④,每 1 組試驗完成后,屏幕中央顯示白色字體黑色背景的休息提示語;休息結束后,按下 Enter 鍵后繼續開始下一組試驗直至試驗結束,屏幕上呈現結束語。試驗流程如圖 2 所示。

圖2

試驗流程圖

Figure2.

Experimental flow chart

圖2

試驗流程圖

Figure2.

Experimental flow chart

2 數據分析與結果

受試者根據運動想象量表中的心理任務完成情況,基于動覺表象與視覺表象評分細則進行評分,并通過按鍵反應完成心理旋轉任務試驗,其行為學數據通過 E-prime 軟件記錄,主要包括反應時和正確率,并在數據分析前剔除反應時小于 500 ms 和大于 3 500 ms 的數據,以保證數據的可靠性。本文使用 SPSS 22.0 統計軟件對數據進行分析。計量資料以均值±標準差表示。

2.1 反應時結果

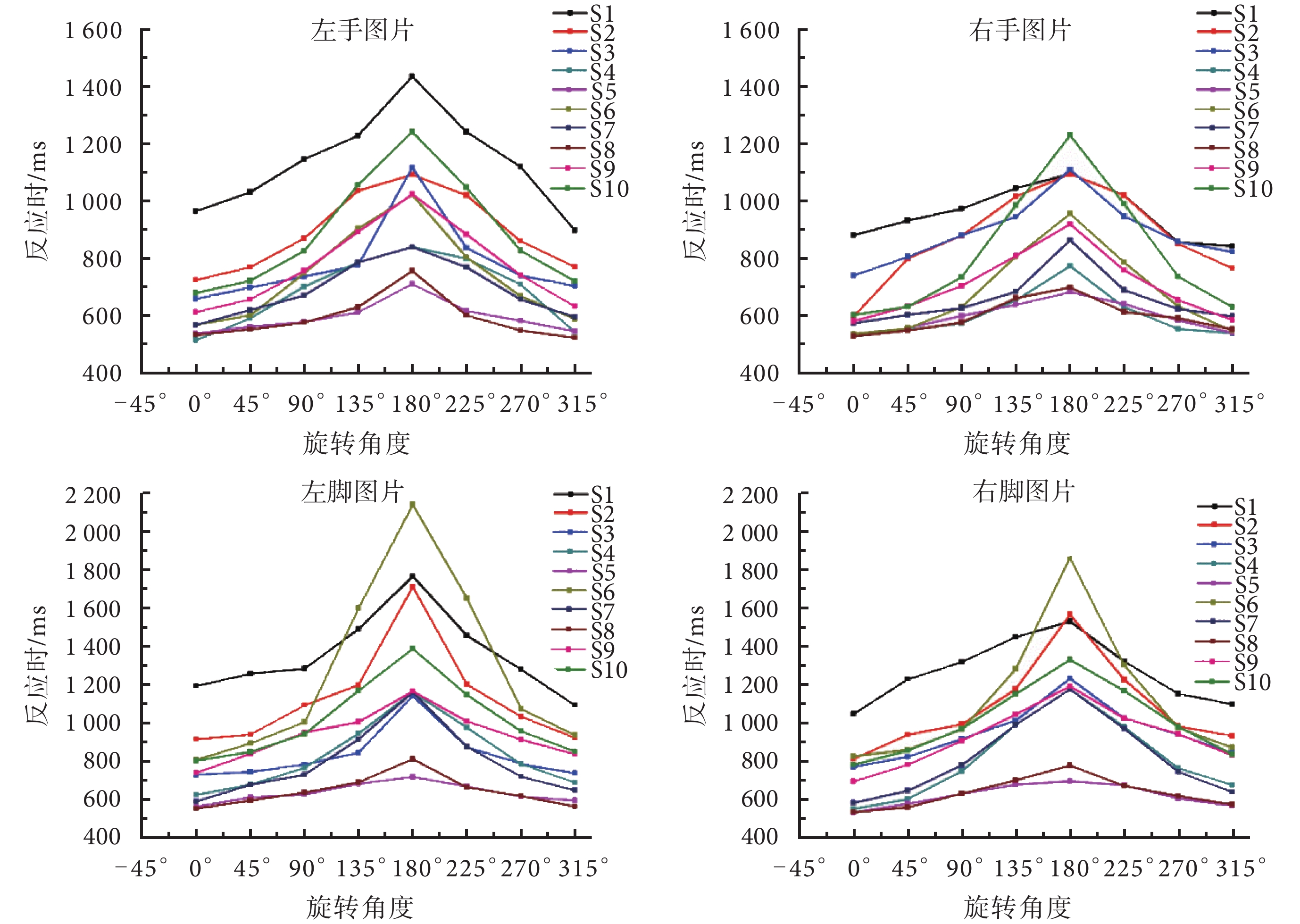

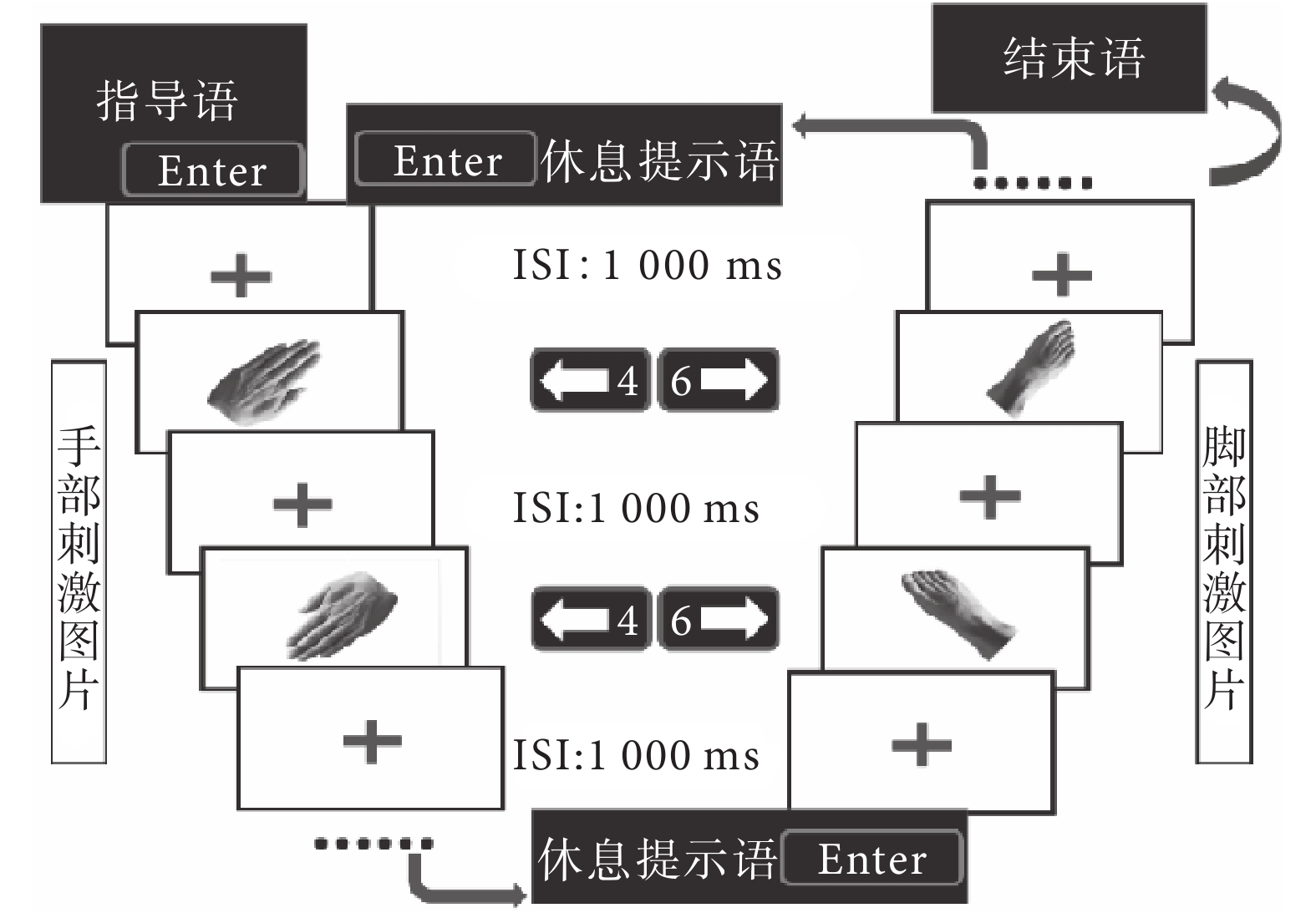

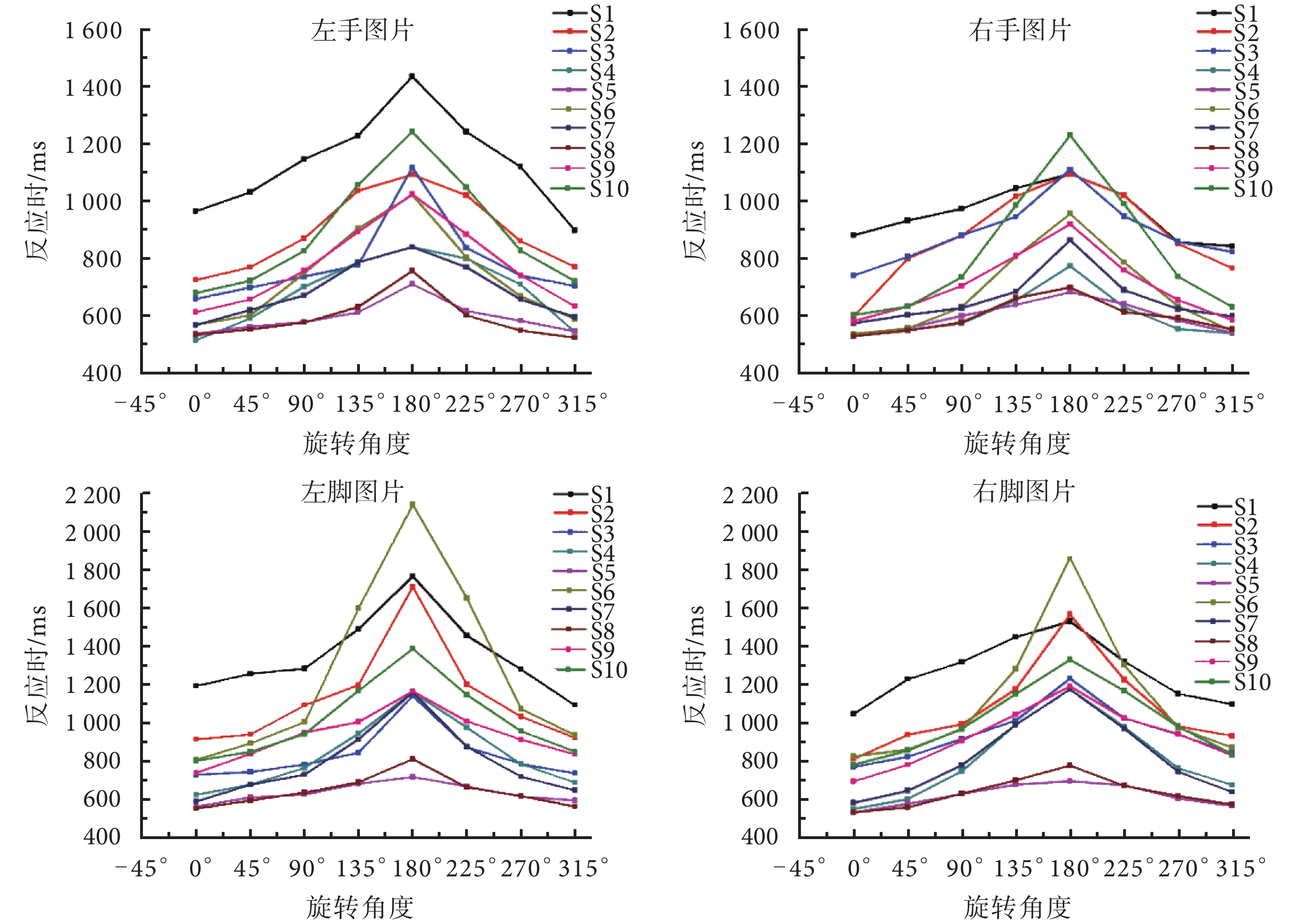

在整個試驗流程中,視覺刺激圖片包括不同的身體部位(手或腳)圖片、不同方向類型(左或右)圖片以及旋轉角度三個因素,以此分別對 10 名受試者的反應時間進行分析。結果發現,在基于左手、右手、左腳、右腳的心理旋轉過程中,存在明顯的“角度效應”,即在旋轉角度從 0°~180°范圍內,反應時隨旋轉角度的增加而增加;在 180°~315°范圍內,反應時隨旋轉角度的增加而減少,在 180°時反應時最大。如圖 3所示,分別展示了受試者 S1~S10 基于左手、右手、左腳、右腳視覺刺激圖片的不同旋轉角度下的反應時結果。統計分析結果顯示,受試者 S1~S10 在不同旋轉角度下的反應時差異具有統計學意義(F=24.811,P<0.001)。相對于 0°正立位置具有對稱性的 45°和 315°(P>0.05)、90°和 270°(P>0.05)、135°和 225°(P>0.05)反應時間差異不具有統計學意義,因此可將上述 6 個角度合并為 3 個角度,對各受試者在 45°和 315°、90°和 270°、135°和 225°的反應時分別進行合并取均值,作為 45°(315°)、90°(270°)、135°(225°)三種旋轉角度類型下的反應時數據。在最終的反應時數據結果描述中只有五種角度類型,分別為 0°、45°(315°)、90°(270°)、135°(225°)、180°。

圖3

不同旋轉角度下受試者的反應時

Figure3.

Reaction time of subjects under different rotation angles

圖3

不同旋轉角度下受試者的反應時

Figure3.

Reaction time of subjects under different rotation angles

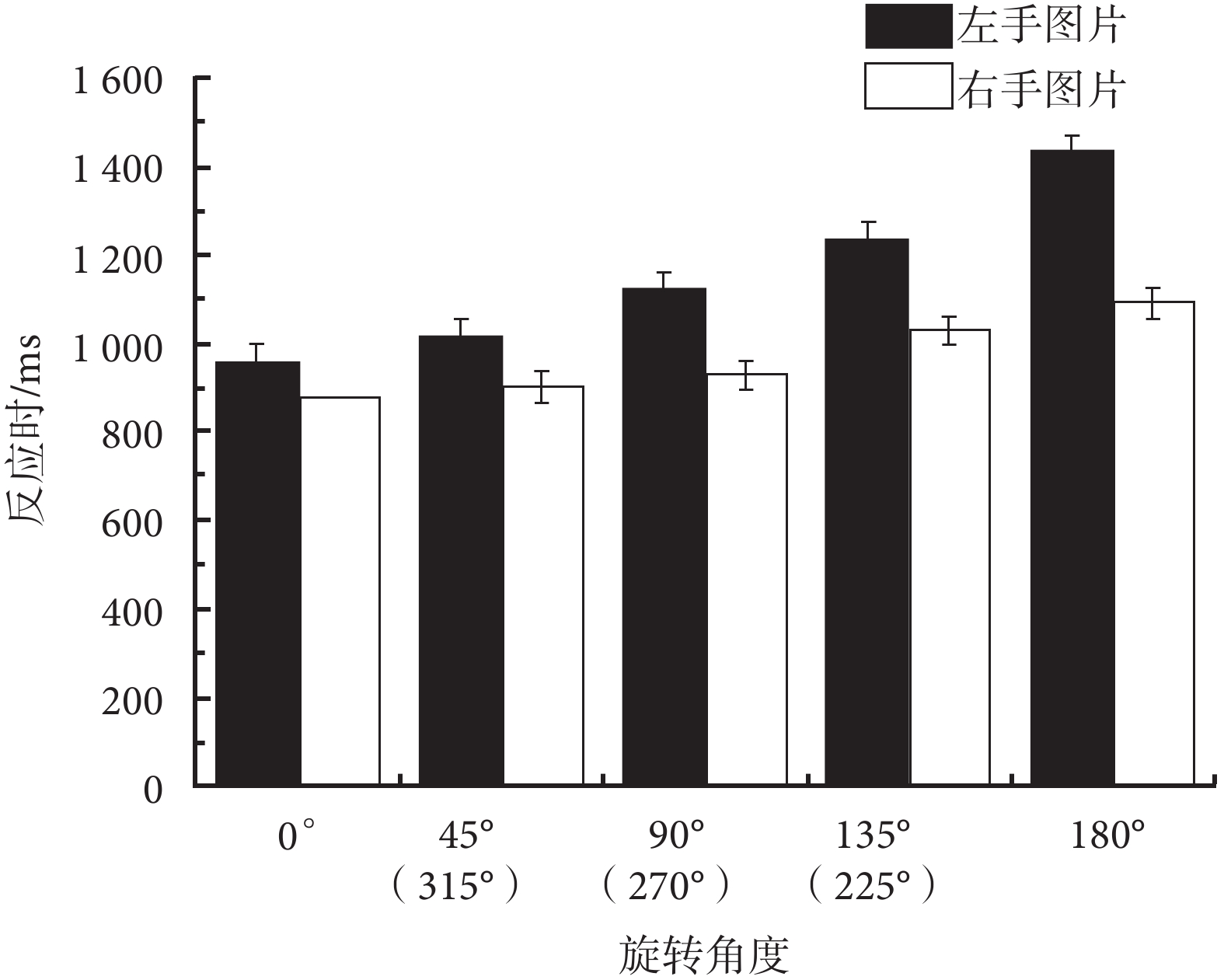

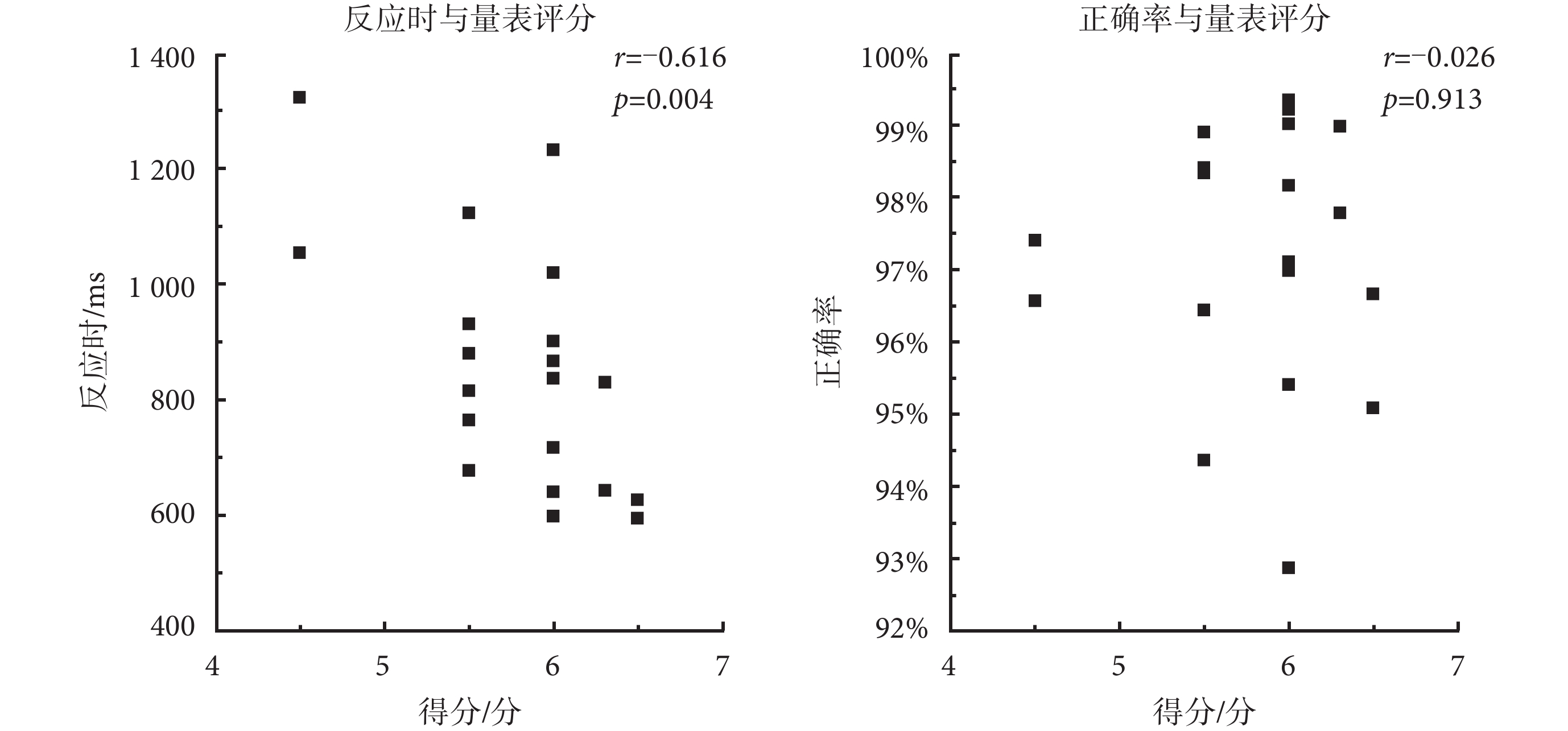

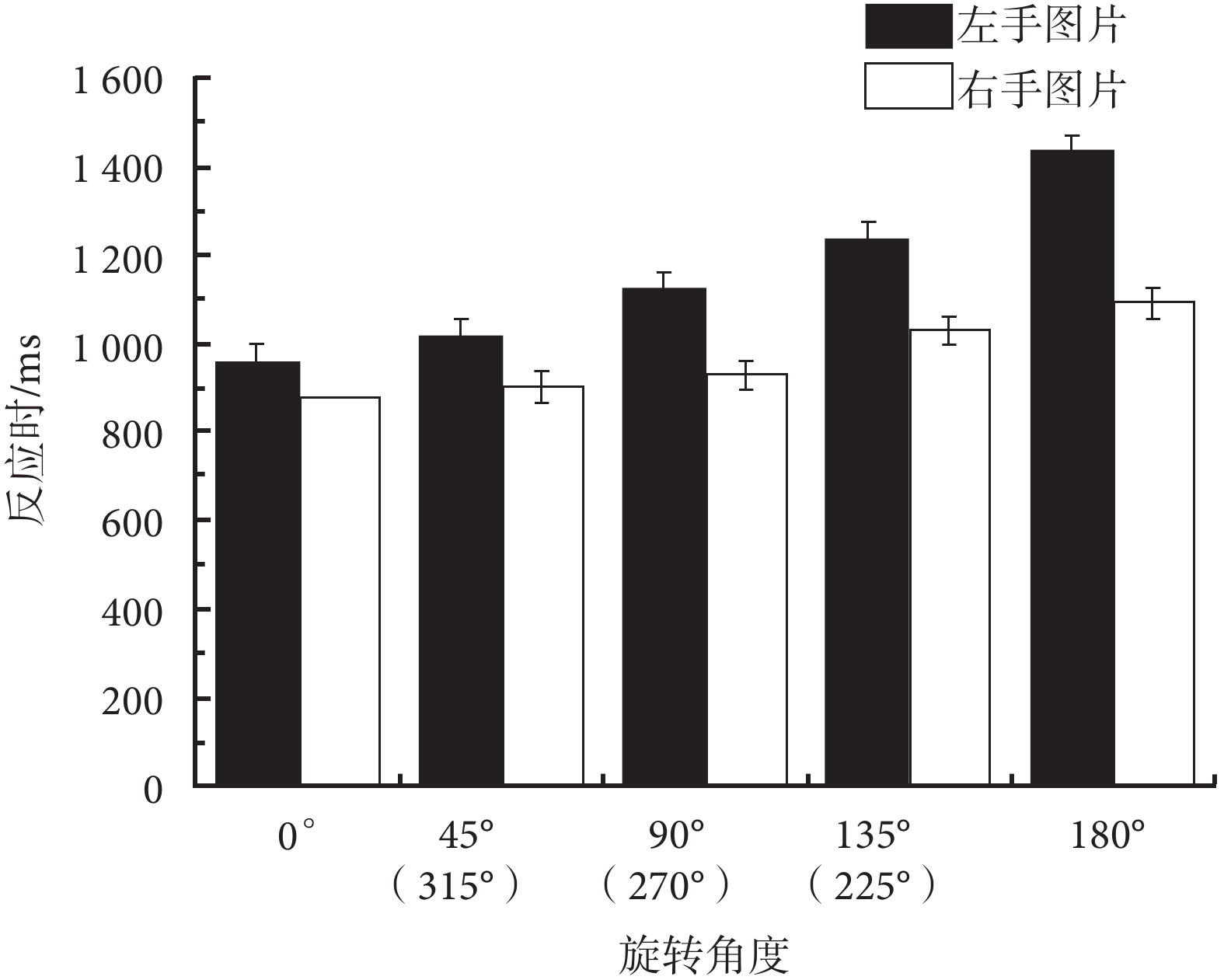

在 0°、45°(315°)、90°(270°)、135°(225°)、180°五種旋轉角度類型下,以不同情況下的反應時作為變量,通過 SPSS 22.0 對數據進行單因素方差分析和多重比較。分析不同受試者進行相同心理旋轉刺激任務的反應時間的差異性,結果顯示各個不同受試者進行相同心理旋轉刺激任務的反應時差異具有統計學意義(F=12.732,P<0.001)。對于相同身體部位不同方向類型的圖片刺激,即左、右手和左、右腳的反應時進行方差分析,結果顯示受試者對基于左、右手圖片的反應時差異具有統計學意義(F=8.583,P=0.004),對左手圖片的反應時間明顯長于右手,其中受試者 S1 此現象最為明顯,如圖 4 所示。而受試者基于左、右腳圖片反應時的差異則不具有統計學意義(F=0.814,P=0.369),表明受試者們對左腳、右腳的旋轉角度運動想象反應時間的差異不明顯。

圖4

受試者 S1 的左、右手反應時情況

Figure4.

Reaction time of the left and right hands of subject S1

圖4

受試者 S1 的左、右手反應時情況

Figure4.

Reaction time of the left and right hands of subject S1

為進一步分析基于手部刺激圖片和腳部刺激圖片的心理旋轉反應時,分別對受試者 S1~S10 在五種不同旋轉角度類型下的左、右手圖片反應時求和取平均值,作為各受試者在手部圖片不同旋轉角度類型下的心理旋轉反應時情況,如表 1 所示,以均值±標準差形式表示;同樣,將各受試者在不同旋轉角度類型下的左、右腳圖片反應時求和取平均值,作為受試者在腳部圖片不同旋轉角度類型下的反應時情況,如表 2 所示。對各個受試者手部圖片和腳部圖片的反應時情況進行方差分析,結果顯示,基于不同身體部位刺激圖片的心理旋轉反應時差異具有統計學意義(F=17.353,P<0.001),存在身體部位主效應,且對手部刺激圖片的反應時長明顯短于腳部刺激圖片。

2.2 反應正確率結果

試驗結果顯示,各受試者完成相同心理旋轉任務的正確率差異無統計學意義(F=2.026,P=0.143)。將不同旋轉角度情況下的正確率進行分析,結果顯示正確率差異具有統計學意義(F=10.416,P<0.001),隨著圖片旋轉角度增加,其識別的正確率降低,到 180°時最小。受試者完成不同身體部位的正確率差異存在統計學意義(F=6.322,P=0.014),對腳部圖片的心理旋轉任務正確率高于手部圖片,如表 3 所示。

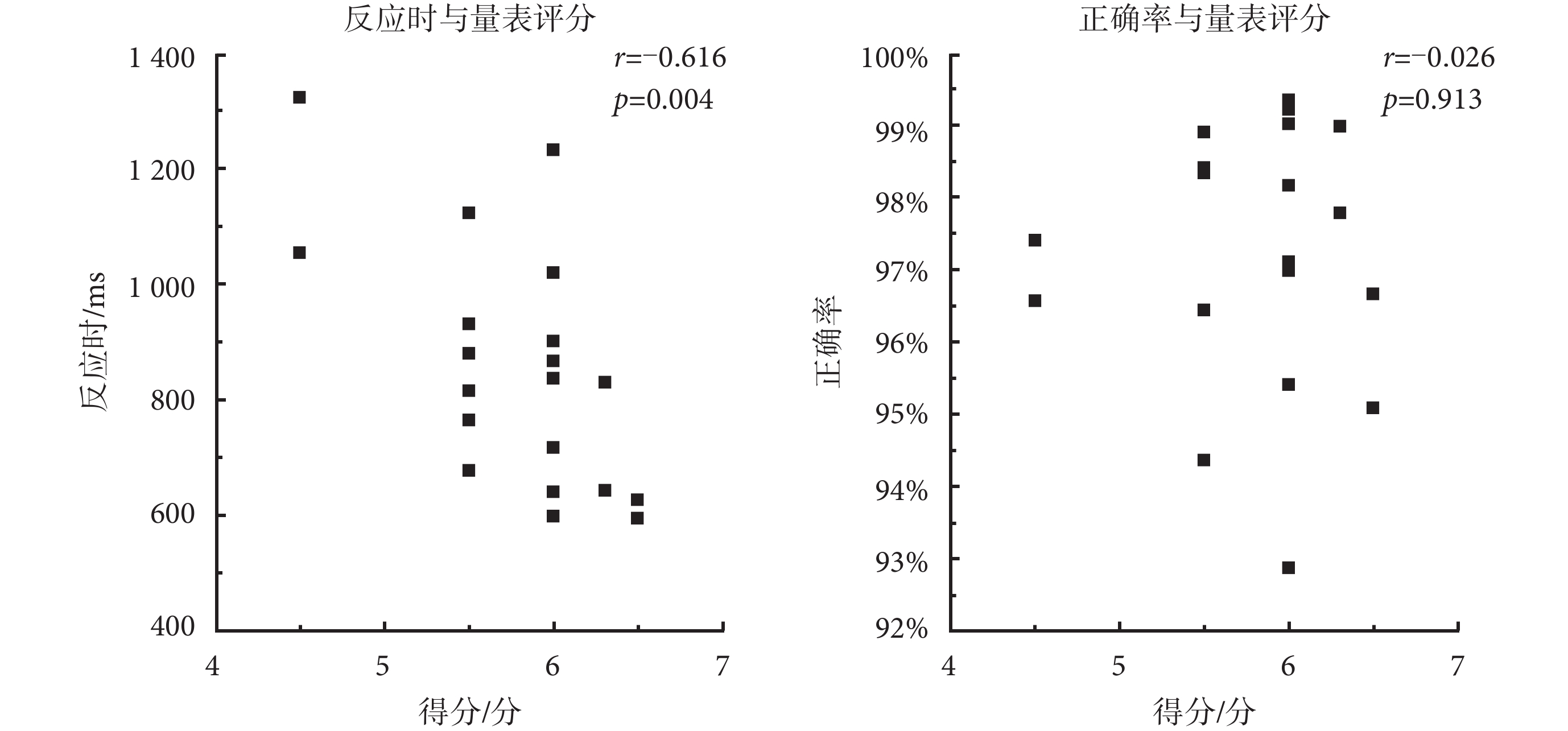

2.3 量表結果

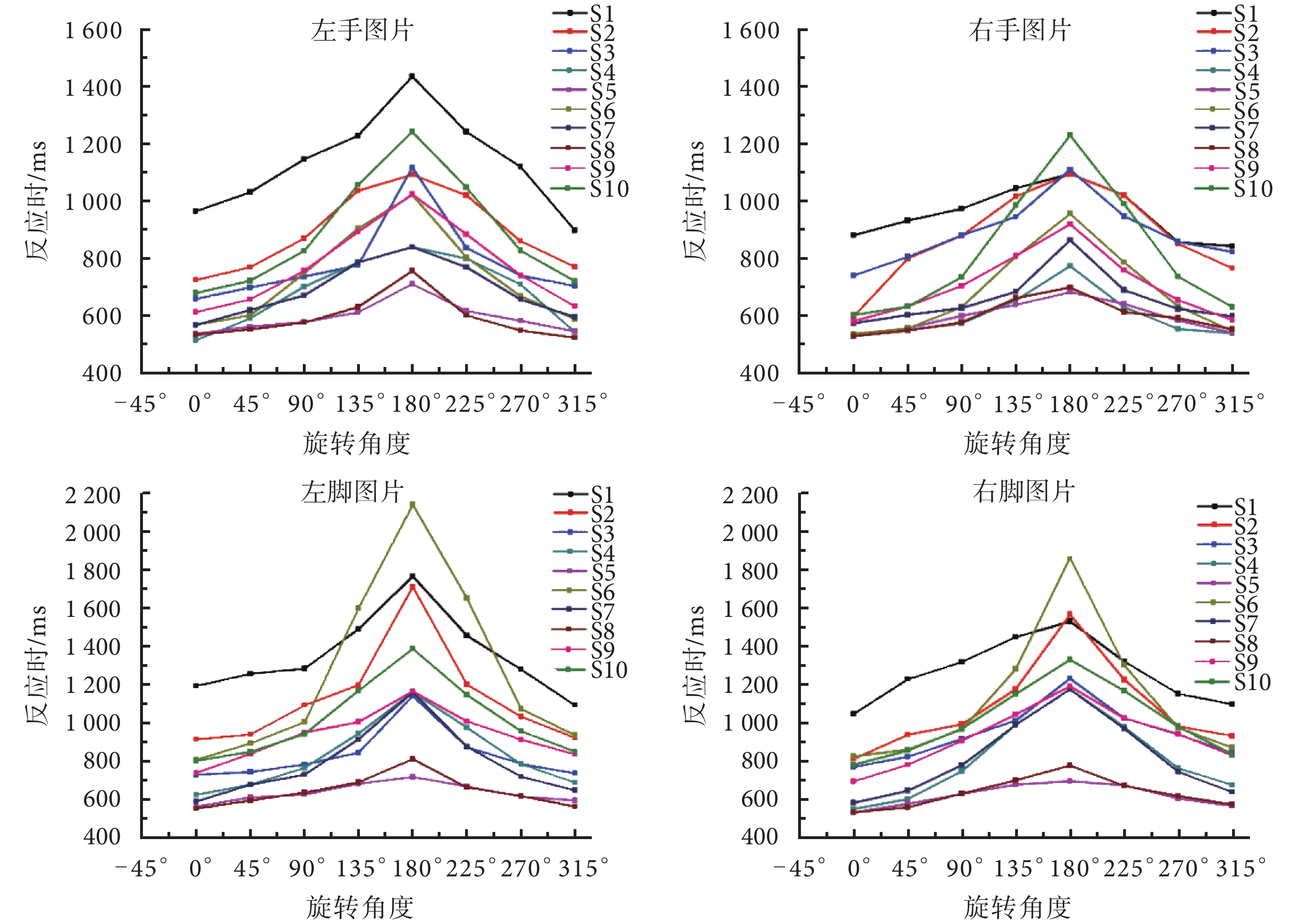

運動想象量表包括視覺表象任務和動覺表象任務,包含了進行運動想象的兩種形式,可判斷不同受試者進行不同心理表象任務的能力。對受試者 S1~S10 在試驗前對運動想象量表中的心理任務完成情況的難易程度打分進行求和平均,得到各個受試者的運動想象量表評分。將每個受試者的平均反應時、正確率與量表得分進行皮爾遜相關性分析,結果顯示,反應時和量表評分呈負相關關系(r=—0.616,P=0.004),而正確率與量表得分的相關性分析結果則顯示兩者不相關(r=—0.026,P=0.913),散點分布如圖 5 所示。

圖5

行為學結果與量表評分相關性結果

Figure5.

Pearson’s correlation between behavior results and scale scores

圖5

行為學結果與量表評分相關性結果

Figure5.

Pearson’s correlation between behavior results and scale scores

3 討論

本文以手和腳作為視覺刺激圖片,引起受試者以自我為參照進行認知判斷,受試者需想象將身體部位旋轉至刺激圖片空間位置,再通過心理加工編碼進行判斷,因此,刺激材料中圖片偏離中心角度越大,所需反應時間越長。本文研究結果發現,對于單一受試者,在基于左/右手、左/右腳圖片的心理旋轉任務的行為學結果中,各個受試者均存在明顯的“角度效應”,與其他研究者用不同視覺刺激材料所獲心理旋轉的結果總體趨勢一致[8]。

對于不同的身體部位刺激圖片,存在著身體部位主效應,識別手部圖片的時間短于識別腳部圖片的時間。從外在因素來說,相較于雙腳而言,受試者可經常看到裸露在外的雙手,因而對自己手的熟悉度明顯高于對自身腳的熟悉度,由于熟悉度差異而導致加工時間存在差異,且熟悉度越高,心理編碼反應時間越短。從大腦皮層神經網絡的加工水平上來說,在人體身體機能反饋中對身體近端的運動想象能力明顯大于對身體遠端的運動想象能力。而對于受試者基于腳部圖片的識別正確率高于對手部圖片的識別,這可能跟試驗設計中進行不同身體部位心理旋轉任務的先后順序不同相關,由于對腳部圖片的試驗任務放在后面,受試者對試驗的熟悉度更高,按鍵反應的穩定性也更高,這一假設有待在未來研究中進一步確認。

另外,在人手類型的左手、右手兩個水平的反應時差異具有統計學意義,基于左手圖片的識別反應時要大于對右手圖片的反應時。此結果可能由于受試者對左、右手的熟悉度不同所致,本研究中所有受試者均為右利手,右手的靈活性更高,從而導致右利手受試者想像自己右手旋轉速度更快。未來研究可選擇左利手受試者,如果左利手受試者出現相反的結果,那么就能驗證此結果。

各個受試者完成心理旋轉任務的反應時間差異具有統計學意義,將此反應時結果與運動想象量表進行皮爾遜相關性分析后,顯示反應時與量表評分呈負相關,也就是量表評分中,分數高的受試者完成任務反應時間更短,而在量表評分中,動作表象問卷得分越高,表示運動想象能力越強。據此,就建立了反應時和運動想象能力的關聯性,可通過反應時的統計學差異間接體現運動想象能力的強弱。

本文主要從宏觀行為學的角度出發,通過對認知試驗中的行為學分析來衡量受試者對認知任務的完成能力,以及對不同認知任務的反應情況,探索行為學數據與運動想象能力的關聯性。對受試者進行基于不同身體部位刺激圖片的心理旋轉試驗,證實了在心理旋轉過程中會出現明顯的角度效應,而且由于生理機制的約束,還存在著身體部位主效應。通過對行為學數據和量表評分進行皮爾遜相關性分析,建立了反應時與運動想象能力的關聯性,可將反應時作為判斷個體運動想象能力的指標之一,探討運動想象心理旋轉過程中的個體差異性,即完成相同心理旋轉任務的反應時越短,其運動想象能力相對較強。

為了更科學地說明運動想象能力的行為學效應,課題組后期擬將試驗中采集到的腦電數據進行電生理學的分析,從事件相關電位的角度和腦地形圖的激活情況來探討運動想象心理旋轉任務中的認知過程。

引言

運動想象(motor imagery, MI)是一種特定的運動功能狀態,與實際運動相關聯,同樣遵循中樞運動控制原則,激活對應腦區運動記憶,并產生相應的動作意圖,但肢體不會出現明顯的運動輸出[1-2]。運動想象將自身真實運動行為在心理上進行復現[3],可反映受試者進行實際動作前在心理與思維中的預演[4]。有研究表明,對肢體某部分或整體的心理旋轉(mental rotation)過程也體現了對相應肢體的實際動作的模擬[5]。由此,可將基于肢體部位的心理旋轉認知任務歸類于運動想象,且相較于諸如手指彈動、手腕旋轉這些簡單的運動想象過程,心理旋轉過程可反映受試者實際運動能力與空間認知能力,并對受試者空間認知能力存在較好的預測效度[6]。

心理旋轉這一概念是由 Shepard 及其同事提出[7-8],他們發現受試者對刺激圖片的判斷反應時(reaction time, RT)會隨著圖片旋轉角度的增加而線性增加[9]。根據試驗刺激材料的不同,可將此過程的參照系分為兩類:以客體為中心的參照系和以自我為中心的參照系[10]。研究初期,利用簡單的字母、數字或空間立體圖形做試驗的刺激材料,受試者將刺激圖片的空間表象或局部表象旋轉至相應位置作出判斷,多以客體作為參照系。隨著研究深入,Parsons[11] 研究發現,當刺激材料是與受試者自身相關的身體部位圖片時,受試者會先想象自身肢體部位旋轉到目標角度,然后再進行方位或異同判斷,此過程就會引起受試者以自我為中心構建一個參考框架[12-13]。Kosslyn 等[14] 通過正電子斷層掃描技術(position emission tomography, PET)對手部實際運動與想象手部心理旋轉任務中的腦區激活情況進行研究,對比發現腦區激活相同,證實使用身體相關圖片作為心理旋轉刺激材料可誘發受試者以自我為中心參照系進行心理旋轉。

因運動想象在腦-機接口、康復醫學、體育運動等領域中都具有廣闊的應用前景,所以通過不同的運動想象認知任務展開對應激活腦區的特性研究已成為當前研究熱點,研究發現肢體運動想象主要誘發運動皮層(motor cortex)、運動前皮層(pre-motor cortex)等區域的腦電信號[15],但是認知機制尚不明確。為更好地開展基于不同身體部位的運動想象的電生理學研究,本文先從行為學的角度出發,通過以自我為中心參照系的心理旋轉任務進行運動想象的認知機制研究的初期探索,并以運動想象量表(Movement Imagery Questionnaire-Revised, MIQ-R)評分作為受試者運動想象能力的判定指標。為誘導受試者采用以自我為中心參照系的心理旋轉,本文通過全球通用的、標準化的實驗程序設計專門軟件 E-prime 設計關于手部和腳部的心理刺激圖片界面,讓 10 名右利手的男性受試者完成了相應心理旋轉任務,然后根據統計學原理探究行為學規律,綜合行為學數據平均結果與運動想象量表評分進行皮爾遜相關性分析[16]。通過試驗結果分析,初步證明了行為學數據可在一定層面上反映運動想象能力。本文為發展定量化運動想象能力評定方法奠定前期實驗基礎,為探索運動想象療法行為學機制提供基礎實證。

1 研究方法

1.1 試驗對象

為保證數據可靠性與一致性,本文選取 10 名右利手的青年男性,按照試驗開展的先后順序,分別將受試者以編號 S1~S10 表示。所有受試者均為在校研究生,年齡 23~28 歲之間;裸眼視力或是矯正視力正常;自愿參加試驗并簽署知情同意書,聽從主試安排,積極為試驗做好準備。本試驗在中國科學院寧波工業技術研究院慈溪生物醫學工程研究所腦電實驗室內進行。

1.2 試驗材料

為誘導受試者進行以自我為中心參照系的心理旋轉,使用帶有明顯男性特征的左、右手和左、右腳圖片,圖片背景為白色。當呈現左、右手或左、右腳的圖片旋轉時,旋轉的中心點為所構建圖片的重心,分別沿身體部位中心 Z 軸順時針旋轉 0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°以及 315°。刺激圖片共有 32 張,包括:左手(left hand, LH)圖片、右手(right hand, RH)圖片、左腳(left foot, LF)圖片、右腳(right foot, RF)圖片各 8 張,如圖 1 所示,大小均為 24 cm×16 cm,隨機呈現在 19 英寸的顯示屏上。

圖1

不同旋轉角度下的刺激圖片

Figure1.

Stimulus pictures in different rotation angles

圖1

不同旋轉角度下的刺激圖片

Figure1.

Stimulus pictures in different rotation angles

1.3 試驗流程

本文使用 64 導腦電數據采集系統(NeuroScan, 美國),利用 E-prime 心理刺激軟件設計關于手部圖片和腳部圖片的心理刺激圖片界面,試驗視覺刺激材料由指導語、刺激靶點、刺激圖片、提示語以及結束語 5 部分組成。心理旋轉試驗前,所有受試者須完成運動想象量表中的多種心理表象任務,進行任務難易程度的評定,并根據視覺表象與動覺表象等級量表進行評分。刺激呈現前,引導受試者自然放松地坐在電磁屏蔽試驗室中,眼睛距離 19 英寸的電腦顯示器 50 cm,視角約為 15°。

試驗設計分組包含三個主要因素:① 不同身體部位(手/腳);② 身體部位類型(左/右);③ 空間旋轉角度(0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°和 315°)。視覺刺激圖片一共有 6 組,包含左、右手刺激圖片和左、右腳刺激圖片各 3 組,每一組刺激圖片 120 張,共 720 張。每組圖片根據旋轉角度不同,比例分別為 0°:20%;45°:10%;90°:10%;135°:10%;180°:20%;225°:10%;270°:10%;315°:10%。已有研究表明,相對于 0°正立位置對稱角度的刺激圖片,心理旋轉的反應時及電生理差異不具有統計學意義,可進行合并分析,因此本研究中對稱角度的刺激材料比例相同,且為 0°正立位置比例的一半[6]。

本試驗包括兩個部分:練習階段和正式試驗。練習階段:在正式試驗開始前,通過練習階段的練習讓受試者提前找到最佳位置調整身體狀態并適應按鍵反應,以保證受試者在最舒適的身體姿勢下正確按鍵,防止因錯誤按鍵造成的試驗誤差。

正式試驗:① 屏幕上顯示白色字體黑色背景的指導語,告知受試者試驗流程及注意事項;② 待受試者充分理解指導語內容,并按下回車鍵(Enter)后,白色屏幕正中央呈現一個紅色“+”靶點 1 000 ms,提示受試者將在靶點位置出現刺激圖片;③ 屏幕正中央靶點處隨機出現旋轉不同角度的左、右手或左、右腳圖片,受試者對刺激圖片類型做出按鍵反應,若判斷為左手或左腳,按下鍵盤上數字“4”;若判斷為右手或右腳,則按下鍵盤上數字“6”;程序將自動記錄反應時以及正確率;若受試者 4 000 ms 后還未作出反應,直接跳至步驟 ④;④ 按鍵反應后再呈現 1 000 ms 的刺激間隔(interstimulus interval, ISI),并伴隨一個紅色“+”靶點呈現在屏幕正中央。依此類推,重復步驟 ③~④,每 1 組試驗完成后,屏幕中央顯示白色字體黑色背景的休息提示語;休息結束后,按下 Enter 鍵后繼續開始下一組試驗直至試驗結束,屏幕上呈現結束語。試驗流程如圖 2 所示。

圖2

試驗流程圖

Figure2.

Experimental flow chart

圖2

試驗流程圖

Figure2.

Experimental flow chart

2 數據分析與結果

受試者根據運動想象量表中的心理任務完成情況,基于動覺表象與視覺表象評分細則進行評分,并通過按鍵反應完成心理旋轉任務試驗,其行為學數據通過 E-prime 軟件記錄,主要包括反應時和正確率,并在數據分析前剔除反應時小于 500 ms 和大于 3 500 ms 的數據,以保證數據的可靠性。本文使用 SPSS 22.0 統計軟件對數據進行分析。計量資料以均值±標準差表示。

2.1 反應時結果

在整個試驗流程中,視覺刺激圖片包括不同的身體部位(手或腳)圖片、不同方向類型(左或右)圖片以及旋轉角度三個因素,以此分別對 10 名受試者的反應時間進行分析。結果發現,在基于左手、右手、左腳、右腳的心理旋轉過程中,存在明顯的“角度效應”,即在旋轉角度從 0°~180°范圍內,反應時隨旋轉角度的增加而增加;在 180°~315°范圍內,反應時隨旋轉角度的增加而減少,在 180°時反應時最大。如圖 3所示,分別展示了受試者 S1~S10 基于左手、右手、左腳、右腳視覺刺激圖片的不同旋轉角度下的反應時結果。統計分析結果顯示,受試者 S1~S10 在不同旋轉角度下的反應時差異具有統計學意義(F=24.811,P<0.001)。相對于 0°正立位置具有對稱性的 45°和 315°(P>0.05)、90°和 270°(P>0.05)、135°和 225°(P>0.05)反應時間差異不具有統計學意義,因此可將上述 6 個角度合并為 3 個角度,對各受試者在 45°和 315°、90°和 270°、135°和 225°的反應時分別進行合并取均值,作為 45°(315°)、90°(270°)、135°(225°)三種旋轉角度類型下的反應時數據。在最終的反應時數據結果描述中只有五種角度類型,分別為 0°、45°(315°)、90°(270°)、135°(225°)、180°。

圖3

不同旋轉角度下受試者的反應時

Figure3.

Reaction time of subjects under different rotation angles

圖3

不同旋轉角度下受試者的反應時

Figure3.

Reaction time of subjects under different rotation angles

在 0°、45°(315°)、90°(270°)、135°(225°)、180°五種旋轉角度類型下,以不同情況下的反應時作為變量,通過 SPSS 22.0 對數據進行單因素方差分析和多重比較。分析不同受試者進行相同心理旋轉刺激任務的反應時間的差異性,結果顯示各個不同受試者進行相同心理旋轉刺激任務的反應時差異具有統計學意義(F=12.732,P<0.001)。對于相同身體部位不同方向類型的圖片刺激,即左、右手和左、右腳的反應時進行方差分析,結果顯示受試者對基于左、右手圖片的反應時差異具有統計學意義(F=8.583,P=0.004),對左手圖片的反應時間明顯長于右手,其中受試者 S1 此現象最為明顯,如圖 4 所示。而受試者基于左、右腳圖片反應時的差異則不具有統計學意義(F=0.814,P=0.369),表明受試者們對左腳、右腳的旋轉角度運動想象反應時間的差異不明顯。

圖4

受試者 S1 的左、右手反應時情況

Figure4.

Reaction time of the left and right hands of subject S1

圖4

受試者 S1 的左、右手反應時情況

Figure4.

Reaction time of the left and right hands of subject S1

為進一步分析基于手部刺激圖片和腳部刺激圖片的心理旋轉反應時,分別對受試者 S1~S10 在五種不同旋轉角度類型下的左、右手圖片反應時求和取平均值,作為各受試者在手部圖片不同旋轉角度類型下的心理旋轉反應時情況,如表 1 所示,以均值±標準差形式表示;同樣,將各受試者在不同旋轉角度類型下的左、右腳圖片反應時求和取平均值,作為受試者在腳部圖片不同旋轉角度類型下的反應時情況,如表 2 所示。對各個受試者手部圖片和腳部圖片的反應時情況進行方差分析,結果顯示,基于不同身體部位刺激圖片的心理旋轉反應時差異具有統計學意義(F=17.353,P<0.001),存在身體部位主效應,且對手部刺激圖片的反應時長明顯短于腳部刺激圖片。

2.2 反應正確率結果

試驗結果顯示,各受試者完成相同心理旋轉任務的正確率差異無統計學意義(F=2.026,P=0.143)。將不同旋轉角度情況下的正確率進行分析,結果顯示正確率差異具有統計學意義(F=10.416,P<0.001),隨著圖片旋轉角度增加,其識別的正確率降低,到 180°時最小。受試者完成不同身體部位的正確率差異存在統計學意義(F=6.322,P=0.014),對腳部圖片的心理旋轉任務正確率高于手部圖片,如表 3 所示。

2.3 量表結果

運動想象量表包括視覺表象任務和動覺表象任務,包含了進行運動想象的兩種形式,可判斷不同受試者進行不同心理表象任務的能力。對受試者 S1~S10 在試驗前對運動想象量表中的心理任務完成情況的難易程度打分進行求和平均,得到各個受試者的運動想象量表評分。將每個受試者的平均反應時、正確率與量表得分進行皮爾遜相關性分析,結果顯示,反應時和量表評分呈負相關關系(r=—0.616,P=0.004),而正確率與量表得分的相關性分析結果則顯示兩者不相關(r=—0.026,P=0.913),散點分布如圖 5 所示。

圖5

行為學結果與量表評分相關性結果

Figure5.

Pearson’s correlation between behavior results and scale scores

圖5

行為學結果與量表評分相關性結果

Figure5.

Pearson’s correlation between behavior results and scale scores

3 討論

本文以手和腳作為視覺刺激圖片,引起受試者以自我為參照進行認知判斷,受試者需想象將身體部位旋轉至刺激圖片空間位置,再通過心理加工編碼進行判斷,因此,刺激材料中圖片偏離中心角度越大,所需反應時間越長。本文研究結果發現,對于單一受試者,在基于左/右手、左/右腳圖片的心理旋轉任務的行為學結果中,各個受試者均存在明顯的“角度效應”,與其他研究者用不同視覺刺激材料所獲心理旋轉的結果總體趨勢一致[8]。

對于不同的身體部位刺激圖片,存在著身體部位主效應,識別手部圖片的時間短于識別腳部圖片的時間。從外在因素來說,相較于雙腳而言,受試者可經常看到裸露在外的雙手,因而對自己手的熟悉度明顯高于對自身腳的熟悉度,由于熟悉度差異而導致加工時間存在差異,且熟悉度越高,心理編碼反應時間越短。從大腦皮層神經網絡的加工水平上來說,在人體身體機能反饋中對身體近端的運動想象能力明顯大于對身體遠端的運動想象能力。而對于受試者基于腳部圖片的識別正確率高于對手部圖片的識別,這可能跟試驗設計中進行不同身體部位心理旋轉任務的先后順序不同相關,由于對腳部圖片的試驗任務放在后面,受試者對試驗的熟悉度更高,按鍵反應的穩定性也更高,這一假設有待在未來研究中進一步確認。

另外,在人手類型的左手、右手兩個水平的反應時差異具有統計學意義,基于左手圖片的識別反應時要大于對右手圖片的反應時。此結果可能由于受試者對左、右手的熟悉度不同所致,本研究中所有受試者均為右利手,右手的靈活性更高,從而導致右利手受試者想像自己右手旋轉速度更快。未來研究可選擇左利手受試者,如果左利手受試者出現相反的結果,那么就能驗證此結果。

各個受試者完成心理旋轉任務的反應時間差異具有統計學意義,將此反應時結果與運動想象量表進行皮爾遜相關性分析后,顯示反應時與量表評分呈負相關,也就是量表評分中,分數高的受試者完成任務反應時間更短,而在量表評分中,動作表象問卷得分越高,表示運動想象能力越強。據此,就建立了反應時和運動想象能力的關聯性,可通過反應時的統計學差異間接體現運動想象能力的強弱。

本文主要從宏觀行為學的角度出發,通過對認知試驗中的行為學分析來衡量受試者對認知任務的完成能力,以及對不同認知任務的反應情況,探索行為學數據與運動想象能力的關聯性。對受試者進行基于不同身體部位刺激圖片的心理旋轉試驗,證實了在心理旋轉過程中會出現明顯的角度效應,而且由于生理機制的約束,還存在著身體部位主效應。通過對行為學數據和量表評分進行皮爾遜相關性分析,建立了反應時與運動想象能力的關聯性,可將反應時作為判斷個體運動想象能力的指標之一,探討運動想象心理旋轉過程中的個體差異性,即完成相同心理旋轉任務的反應時越短,其運動想象能力相對較強。

為了更科學地說明運動想象能力的行為學效應,課題組后期擬將試驗中采集到的腦電數據進行電生理學的分析,從事件相關電位的角度和腦地形圖的激活情況來探討運動想象心理旋轉任務中的認知過程。