轉彎行走在日常生活中極為普遍,但目前對轉彎行走的研究極為有限。為了研究轉彎行走與直線行走間、不同轉彎策略間的行走特性差異,并分析其中的內因,本研究選取10名健康男性青年進行直道行走與兩種轉彎策略(外側腳轉彎與內側腳轉彎)下的90°轉彎行走試驗。使用Vicon系統和足底壓力采集系統同步采集下肢步態參數與足底壓力參數。結果發現相對于直道行走,轉彎時步速減小,跨步時間、站立相占步態周期比重增大。內側腳轉彎策略行走需要更強的肌肉控制,可更好地促進轉彎;而外側腳轉彎策略行走則更為穩定。本文研究結果將為雙足機器人的步態規劃提供數據支持,對康復訓練設計與行走輔具的研發等也有一定的參考價值。

引用本文: 張峻霞, 成方敏, 蘇海龍, 王新亭. 不同轉彎策略的特征比較. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(3): 448-454. doi: 10.7507/1001-5515.20160076 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

彎道行走是生活中常見的現象。在日常行走中,彎道行走大約占所有行走活動的20%,而在室內則接近于50%[1-2]。已有研究表明,對于患有運動疾病的人群,彎道行走比直道行走更為困難[3-5]。因此,對人體彎道行走的研究,對于運動功能障礙疾病的診斷、康復有一定的意義,并能為雙足機器人彎道行走的步態規劃與行走控制提供理論依據。

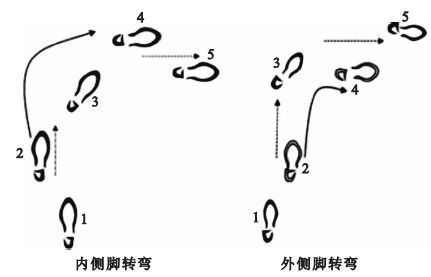

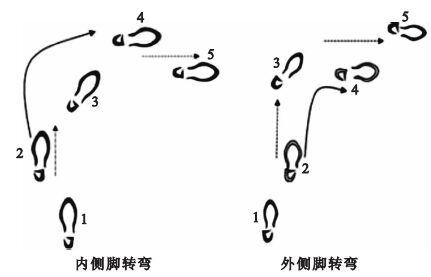

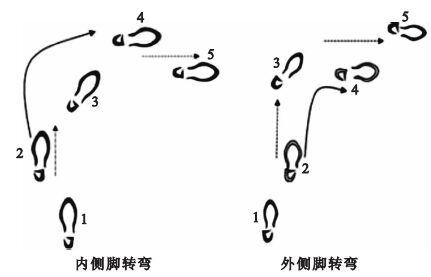

彎道行走有兩種策略:內側腳轉彎與外側腳轉彎[6]。通常的定義為,若轉彎時的站立腿與轉彎方向為同向,則為內側腳轉彎;若為異向,則為外側腳轉彎。也有學者通過轉彎過程中單支撐相時骨盆相對于地面坐標系在何處發生最大旋轉來定義[7]。不論如何定義,這兩種轉彎策略都指如下的轉彎方式(以向右轉彎為例):直道行走時,左腳觸地后準備轉彎,之后右腳觸地并有向外的傾角,左腳則繞著支撐的右腳向轉彎的方向擺動,左腳觸地后右腳擺動向新的方向行走,轉彎完成,此為內側腳轉彎,右腿為轉彎腿;直道行走時,右腳觸地準備轉彎,之后左腳擺動到右腳前方并在觸地后有向內的傾角,右腳則在支撐的左腳內側向轉彎方向擺動,右腳觸地后左腳擺動向新的方向行走,轉彎完成,此為外側腳轉彎,左腿為轉彎腿。如圖 1所示。

圖1

兩種轉彎策略

Figure1.

Two strategies of turning

圖1

兩種轉彎策略

Figure1.

Two strategies of turning

對于轉彎行走的步態參數分析及兩種轉彎策略的步態參數比較研究在國內相對較少,而在國外已有了一些研究成果,為本研究的開展提供了理論基礎。Orenduref等[8]分析了彎道行走時的運動學與動力學參數,并研究了步速產生的影響;Huxham等[9]定義了彎道步態中的步長、步寬等時空參數,使各項時空參數在彎道與直道行走中有了統一的定義,為各項參數的比較提供了基礎;Strike等[10]分析了轉彎行走的時空參數和地面支反力,并對轉彎行走時的下肢對稱性進行了研究。

足底壓力分析是生物力學的新興分析方法。將足底壓力與步態對應分析可更全面地研究人體行走特性。足底壓力分析已應用到生物力學、康復醫學等很多領域。研究彎道步態足底壓力特征,可更全面地分析彎道行走步態特性,對鞋的設計與雙足機器人足底傳感器的設置具有一定參考價值。目前的研究多集中于對轉彎行走的時空參數及運動學參數的分析,而對于轉彎行走的足底壓力特性研究較少,對于兩種轉彎策略的特性及其相對應的人體行為模式也研究較少。因此,本文通過足底壓力系統采集相關的足底壓力數據,并結合Vicon系統采集的各項步態參數,分析90°轉彎行走的下肢生物力學特性,探究轉彎行走動作完成的模式與內因。

1 試驗方案

1.1 試驗對象

本試驗選取10名健康青年男性為試驗對象。受試者年齡(24.00±0.87) 歲,身高(174±4.77) cm,體重(71.73±8.63) kg,均為右側優勢足。受試者均無肌肉骨骼疾病與步態畸形疾病,未進行過任何骨骼矯正手術,試驗前未進行劇烈運動,無肌肉疲勞情況。在試驗前,向受試者介紹試驗的步驟與原理,在征得受試者同意后進行試驗。在受試者下肢粘貼標記點并為其佩戴足底壓力設備,在試驗臺上進行直道行走與不同轉彎策略下的彎道行走試驗,采集相關數據。

1.2 試驗方案

本次試驗的設備主要包括行走實驗臺及數據采集系統。行走實驗臺為直道與向右的直角彎道,向左旋轉的情況本試驗未予考慮。從前述轉彎過程可知,轉彎行走是一個多步過程,可以分為接近、轉彎、結束三個階段,分別以圖 1第2、3、4步為中心,第1步足跟觸地到第3步足跟觸地區間為接近階段,第2步足跟觸地到第4步足跟觸地區間為轉彎階段,第3步足跟觸地到第5步足跟觸地區間為結束階段。為了得到完整連續的轉彎步態各項參數,試驗設計為五步行走,兩種轉彎策略行走狀態如圖 1所示。三塊測力臺鋪設在行走軌道上,分別對應第2、3、4步。數據采集從第2步足跟觸地開始,到第4步足趾離地為止。為綜合不同受試者、不同組別試驗的數據,需對各次試驗的各項數據進行時間標準化處理。根據步態周期規律,將第2步足跟觸地到第4步足跟觸地這一完整步態周期時間平均分為100點,將第4步足跟觸地到第4步足趾離地這一站立相時間平均分為62點。由于直道行走步態為周期性運動,故直道行走試驗只采集一個步態周期內的數據。試驗設計為四步行走,第2步與第3步兩側足分別踏在兩塊測力臺上。試驗數據采集從第2步足跟觸地開始,到第4步足跟觸地結束。由于直道行走具有左右對稱性,為簡化試驗,統一設置為左腳先行,數據采集即從右腳足跟觸地開始到右腳再次足跟觸地結束。將這一步態周期平均分為100點。直道行走試驗中右腿與彎道行走中非轉彎腿均從足跟觸地開始采集數據,之后經歷相同的步態階段,因此可將直道行走中的右腿視為非轉彎腿,同理將左腿視為轉彎腿,從而實現直道行走與彎道行走試驗數據的對比分析。整個試驗的數據采集系統由3塊AMTI測力臺、Vicon 動作采集系統、Pedar-X壓力鞋墊組成。

進行試驗時,首先調試試驗設備,使Vicon系統與壓力鞋墊同步運行。然后采集受試者基本信息,并按照Vicon系統操作要求在下肢對應位置貼好標記點[11],包括:骨盆4個,髂前上棘、髂后上棘,左、右各1個;下肢12個,包括膝關節、大腿、小腿、踝關節、腳趾、足跟,左、右各1個。佩戴壓力鞋墊,為避免穿鞋改變正常足底壓力信息,查閱相關研究后得知,帆布鞋的緩沖與赤足近似[12],因而,選用帆布鞋為本試驗用鞋。依據已有研究報道[13],本文將足底分為8個區域,分別是:第1趾(great toe,GT),第2~5趾(lateral toes,LT),第1跖骨(medial metatarsal,MM),第2、3跖骨(central metatarsal,CM),第4、5跖骨(lateral metatarsal,LM),內側足弓(medial arch,MA),外側足弓(lateral arch,LA)以及足跟(heel,HE)區。

準備工作完成后,受試者在試驗臺上自由走動以適應設備。然后開始試驗,以自由的步速完成直道行走與兩種策略的轉彎行走,每種條件各行走5次。每次試驗后做短暫的休息,使肌肉放松。

1.3 數據處理

本文分析的參數依據本文研究目的選擇,包括時-空參數、運動學參數及足底壓力參數三個方面。X、Y軸上的足底壓力中心X-COP、Y-COP分別對足寬、足長進行標準化。值得注意的是,雖然理論上足底壓力應該與體重明顯相關,但由于體重大者足的尺寸也相應較大,因而減弱了體重對足底壓力的影響,因此,足底壓力無需對體重進行標準化[14]。對時空參數進行單因素方差分析,將步速作為協變量對足底峰值壓力進行協方差分析,選取顯著性水平α=0.05。數據處理借助SPSS 20.0完成。

2 試驗結果分析

2.1 時空參數分析

對平地直道行走及不同轉彎策略下彎道行走時人體的時-空步態參數均值進行單因素方差分析,結果如表 1所示。從中可知,外側腳轉彎策略下轉彎階段的步速明顯小于直道行走及內側腳轉彎同階段的步速(P<0.01) ;兩種轉彎策略下轉彎階段跨步長明顯小于同策略接近階段跨步長(P<0.01) ;外側腳轉彎策略下接近階段與轉彎階段的跨步時間明顯大于直道行走時的數據(P<0.04) ;對于站立相所占步態周期百分比,外側腳轉彎策略下結束階段與內側腳轉彎策略下轉彎階段的數據明顯大于直道行走時的數據(分別為P=0.033,P=0.008) 。結合各參數均值對比可發現,相較于直道行走,當人體進行轉彎行走時,總體顯示步速減小,而跨步時間與站立相比重增大。

2.2 運動學參數分析

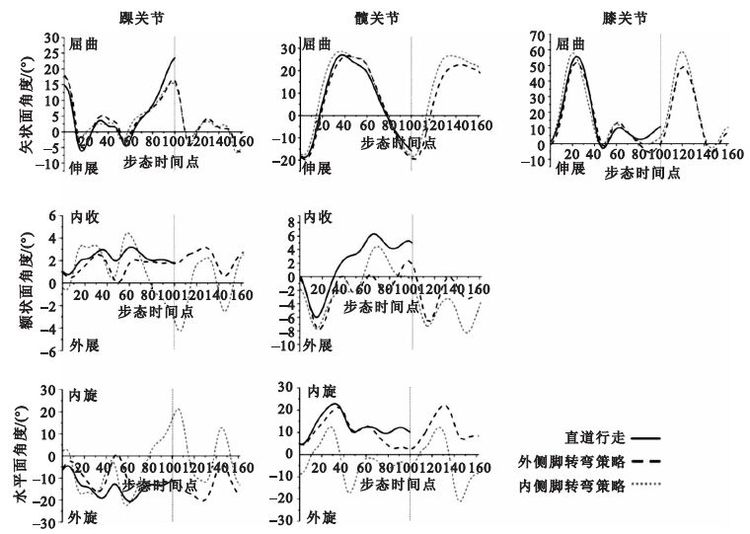

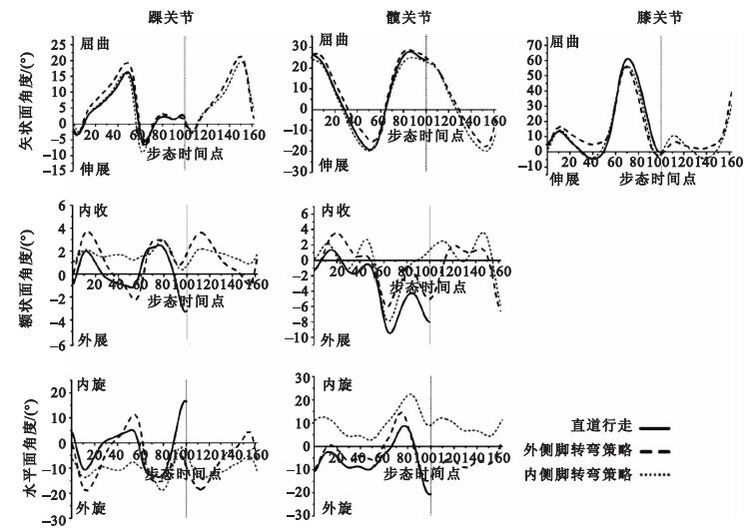

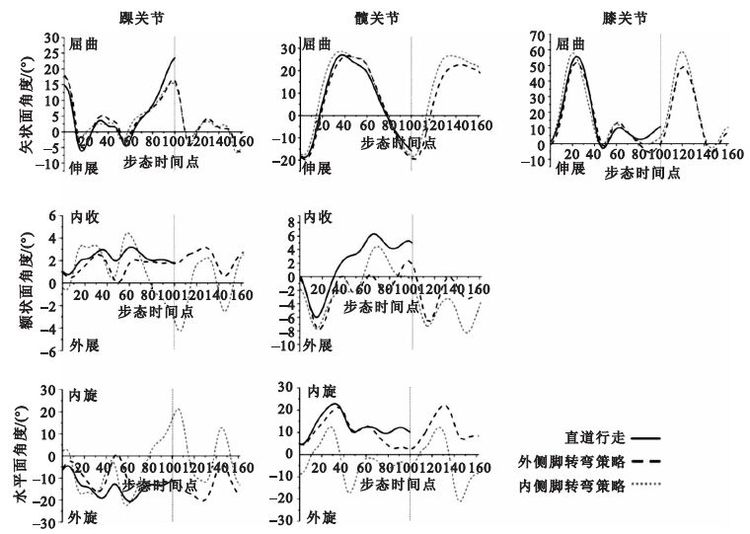

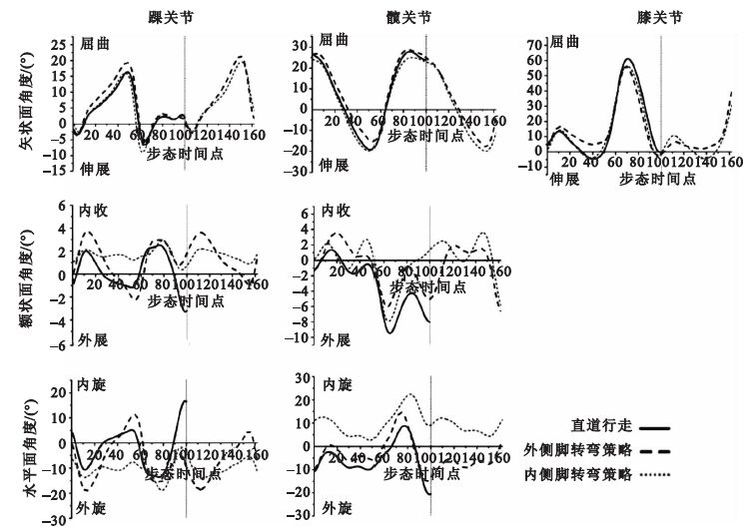

圖 2、圖 3分別為轉彎腿、非轉彎腿的踝關節、髖關節、膝關節在三種行走條件下的關節角度平均變化曲線。三關節在步態中均是三維運動:矢狀面內關節運動為屈曲/伸展;額狀面內為外展/內收;水平面內為外旋/內旋。其中,由于骨的構造和軟組織的限制,健康人膝關節在額狀面與水平面上的運動幅度較小,人與人之間的一致性也較差[15],因此本試驗不予考慮。

圖2

轉彎腿各關節角度

Figure2.

Joint angles of the turning limb

圖2

轉彎腿各關節角度

Figure2.

Joint angles of the turning limb

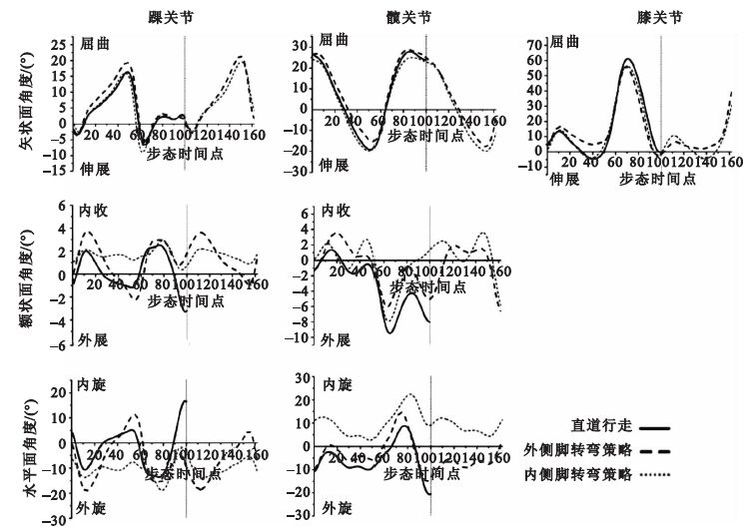

圖3

非轉彎腿各關節角度

Figure3.

Joint angles of the contralateral limb

圖3

非轉彎腿各關節角度

Figure3.

Joint angles of the contralateral limb

轉彎腿各關節角度變化如圖 2所示。在矢狀面內,三種行走條件下各關節角度變化趨勢與數值并無太大差異。在額狀面內,對于髖關節,彎道行走與直道行走時關節角度變化趨勢類似,但20點之后轉彎時關節角度的變化幅度更大,在30點處左右,直道行走時髖關節由外展轉為內收,而內側腳轉彎時直到55點處左右才轉為內收,此后又轉為外展,外側腳轉彎時轉彎腿髖關節在整個過程中大多數時間都為外展;對于踝關節,外側腳轉彎條件下,踝關節一直為內收狀態,內側腳轉彎時,踝關節在60點處左右內收角度最大,之后減小,并于80點處左右時變為外展,之后又在內收與外展間變化。在水平面內,對于髖關節,外側腳轉彎時髖關節角度變化情況與直道行走時差異不大,一直保持內旋,在100點之后,內旋角度又開始增大,內側腳轉彎時髖關節角度變化曲線走勢雖與直道行走時類似,但在內旋與外旋之間不斷變化,其中外旋最大時是在50點與150點左右,這與預期的結果一致。

非轉彎腿各關節角度變化如圖 3所示。在矢狀面內,三種行走條件下各關節角度變化情況差異不大。在額狀面內,對于髖關節,內側腳轉彎時的關節角度在50點處、100點處與150點處左右,表現出較大的內收角度,而外側腳轉彎時非轉彎腿髖關節有更大的內收角度和更小的外展角度;對于踝關節,內側腳轉彎時踝關節保持內收,外側腳轉彎時其關節角度變化情況則與直道行走類似,但有更大變化幅度。在水平面內,對于髖關節,外側腳轉彎時髖關節角度變化與直道行走時類似,但有更大的內旋角度與更小的外旋角度,在整個過程中大部分時段均為外旋,而內側腳轉彎時非轉彎腿髖關節在整個過程中均內旋;對于踝關節,外側腳轉彎時關節角度變化與直道行走時類似,但變化幅度更大,而內側腳轉彎時的曲線與另外兩條曲線差異較大,在整個過程中,踝關節均為外旋,且變化幅度較小。

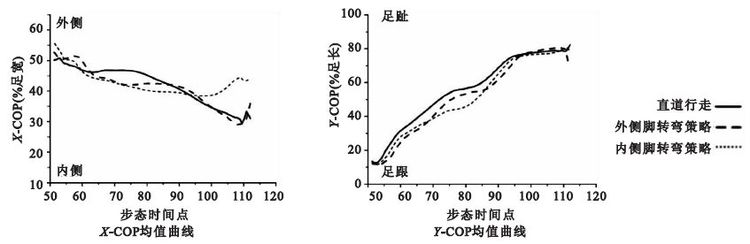

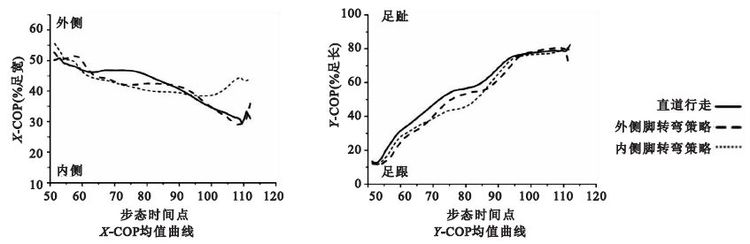

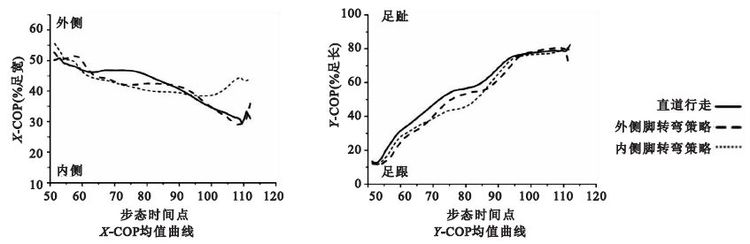

2.3 轉彎階段壓力中心軌跡

對轉彎階段即第3步支撐相時足底壓力中心軌跡進行分析,此階段約為50點至112點,如圖 4所示。由圖可知,與直道行走相比,在60點至90點,彎道行走的X-COP約在足寬42%處,比直道行走時數值小,表明此時轉彎行走壓力中心更靠近內側;在95點至110點,內側腳轉彎策略X-COP的數值增大,表明此時人體壓力重心更靠近身體外側,即轉彎方向。彎道行走時Y-COP比直道行走時數值總體偏小,但變化趨勢大致相同。

圖4

壓力中心軌跡曲線

Figure4.

Mean value curve of pressure center

圖4

壓力中心軌跡曲線

Figure4.

Mean value curve of pressure center

2.4 峰值壓力

研究表明,步速對足底峰值壓力參數存在影響[12],因此采用協方差分析法將步速作為協變量,對8個區域的不同轉彎策略下第3步峰值壓力進行多因素協方差分析,以排除步速對峰值壓力的影響,并使用Tukey法(滿足方差齊性時)與Tamhane’s T2法(不滿足方差齊性時)進行多重比較。分析結果如表 2所示。

由表 2可知,在GT、LT、MM、MA這四個區域,內側腳轉彎時轉彎階段轉彎足的峰值壓力明顯小于直道行走時的峰值壓力;在LT、LM區域,內側腳轉彎時轉彎階段轉彎足峰值壓力與外側腳轉彎時相比有顯著差異,其中LT明顯較小,LM明顯較大。在外側腳轉彎策略下,各區域的峰值壓力與直道行走無顯著差異。

3 討論

本文研究了在向右90°彎道上采用兩種轉彎策略行走以及與之對照的直道行走的各項步態參數與足底壓力參數。從以上分析結果可知,兩種轉彎策略下的步態參數與足底壓力參數都與直道行走有一些差異,可推斷人體在轉彎時存在特定的反應機制。

對于時空參數,相較于直道行走平均0.99 m·s-1的步速,兩種轉彎策略下彎道行走各階段的步速均有一定程度的減小,而直道行走跨步時間與站立相占步態周期百分比均值分別為1.31 s與60.12%,除內側腳接近階段跨步時間略小外,其余彎道行走各階段相應數據均較大。這表明為了行走時的穩定與平衡,轉彎行走時人采取了更為謹慎的行走狀態。其中外側腳轉彎時轉彎階段步速、跨步長最小,跨步時間最大,是人體行走最為謹慎的階段。由于試驗設備及心理作用的影響,受試者行走的步速均比較小。但這些影響對各條件下行走的影響程度均等,因此依然可認定試驗結果有效。

根據圖 2、圖 3所示,各關節角度在矢狀面內差異不大,而在額狀面與水平面內則有較大差異。總體而言,彎道行走比直道行走關節角度的變化幅度大,變化速度快,表明轉彎行走比直道行走對身體的控制要求更高,進而可以說明彎道行走比直道行走更為困難。對于轉彎腿,內側腳轉彎時關節角度的變化程度明顯比外側腳轉彎時大,說明內側腳轉彎比外側腳轉彎需要轉彎腿有更好的肌肉控制與更靈活的關節運動。對于非轉彎腿,在額狀面與水平面內,外側腳轉彎時各關節角度變化情況與直道行走時類似,但變化幅度更大;而內側腳轉彎時各關節角度變化情況則比較特殊,髖關節有較大的內收,并一直保持內旋,踝關節則保持內收與外旋,且各條曲線比較穩定,振幅較小。與預期結果不同,內側腳轉彎時非轉彎腿踝關節外旋,與轉彎方向相反,這證明在內側腳轉彎時髖關節對非轉彎腿的運動起主導作用。內側腳轉彎時,轉彎腿各的關節角度變化較大,而非轉彎腿則變化幅度較小,這說明內側腳轉彎時,主要依賴轉彎腿的運動,對轉彎腿的生理機能要求較高。外側腳轉彎時,兩條腿各關節角度變化則與直道行走時類似。

足底壓力測量系統測得的壓力中心軌跡及各區域峰值壓力可在一定程度上反映人體重心變化。結合額狀面內關節角度變化分析,內側腳轉彎時,在轉彎階段,轉彎腿髖關節與踝關節均在80點附近由內收改為外展,身體姿態向彎道內部徑向傾斜。此時身體重心向彎道內側轉移,壓力中心向身體外側即轉彎一側轉移,以促進轉彎完成,因而減小了第一跖骨與內側足弓的峰值壓力,增大了足部外側的壓力。當對側腳跟觸地后,身體的重心向對側偏轉,而轉彎腳前足部分峰值壓力減小,表明站立相結束時蹬地的力變小。而外側腳轉彎策略下,額狀面內關節角度、壓力中心、各區域峰值壓力均與直道行走差異較小,表明外側腳轉彎時身體重心較之直道行走并無太大改變,可推斷外側腳轉彎時重心保持在人體支撐面內,因而較之內側腳轉彎更為穩定。

4 結論

人在彎道行走時有兩種轉彎策略,這兩種轉彎策略下的步態參數與生物力學參數均與直道行走有一定差異,并均有與之相適應的運動模式。其反應可從以下兩方面闡述:

(1) 彎道行走較直道行走更為困難、更難獲得平衡,因而人在彎道行走時,步速減慢,跨步時間與站立相占步態周期百分比增大,以謹慎的動作獲得穩定的步態。

(2) 內側腳轉彎策略轉彎腿關節角度變化較大,因此需要更強的的肌肉控制。而外側腳轉彎策略則表現出較小的關節變化,足底壓力中心較之直道行走差異亦較小,因而是更為穩定的轉彎方式。

本研究的結論可為雙足機器人的步態規劃提供數據支持,同時對相關疾病的診斷與康復具有一定意義。

引言

彎道行走是生活中常見的現象。在日常行走中,彎道行走大約占所有行走活動的20%,而在室內則接近于50%[1-2]。已有研究表明,對于患有運動疾病的人群,彎道行走比直道行走更為困難[3-5]。因此,對人體彎道行走的研究,對于運動功能障礙疾病的診斷、康復有一定的意義,并能為雙足機器人彎道行走的步態規劃與行走控制提供理論依據。

彎道行走有兩種策略:內側腳轉彎與外側腳轉彎[6]。通常的定義為,若轉彎時的站立腿與轉彎方向為同向,則為內側腳轉彎;若為異向,則為外側腳轉彎。也有學者通過轉彎過程中單支撐相時骨盆相對于地面坐標系在何處發生最大旋轉來定義[7]。不論如何定義,這兩種轉彎策略都指如下的轉彎方式(以向右轉彎為例):直道行走時,左腳觸地后準備轉彎,之后右腳觸地并有向外的傾角,左腳則繞著支撐的右腳向轉彎的方向擺動,左腳觸地后右腳擺動向新的方向行走,轉彎完成,此為內側腳轉彎,右腿為轉彎腿;直道行走時,右腳觸地準備轉彎,之后左腳擺動到右腳前方并在觸地后有向內的傾角,右腳則在支撐的左腳內側向轉彎方向擺動,右腳觸地后左腳擺動向新的方向行走,轉彎完成,此為外側腳轉彎,左腿為轉彎腿。如圖 1所示。

圖1

兩種轉彎策略

Figure1.

Two strategies of turning

圖1

兩種轉彎策略

Figure1.

Two strategies of turning

對于轉彎行走的步態參數分析及兩種轉彎策略的步態參數比較研究在國內相對較少,而在國外已有了一些研究成果,為本研究的開展提供了理論基礎。Orenduref等[8]分析了彎道行走時的運動學與動力學參數,并研究了步速產生的影響;Huxham等[9]定義了彎道步態中的步長、步寬等時空參數,使各項時空參數在彎道與直道行走中有了統一的定義,為各項參數的比較提供了基礎;Strike等[10]分析了轉彎行走的時空參數和地面支反力,并對轉彎行走時的下肢對稱性進行了研究。

足底壓力分析是生物力學的新興分析方法。將足底壓力與步態對應分析可更全面地研究人體行走特性。足底壓力分析已應用到生物力學、康復醫學等很多領域。研究彎道步態足底壓力特征,可更全面地分析彎道行走步態特性,對鞋的設計與雙足機器人足底傳感器的設置具有一定參考價值。目前的研究多集中于對轉彎行走的時空參數及運動學參數的分析,而對于轉彎行走的足底壓力特性研究較少,對于兩種轉彎策略的特性及其相對應的人體行為模式也研究較少。因此,本文通過足底壓力系統采集相關的足底壓力數據,并結合Vicon系統采集的各項步態參數,分析90°轉彎行走的下肢生物力學特性,探究轉彎行走動作完成的模式與內因。

1 試驗方案

1.1 試驗對象

本試驗選取10名健康青年男性為試驗對象。受試者年齡(24.00±0.87) 歲,身高(174±4.77) cm,體重(71.73±8.63) kg,均為右側優勢足。受試者均無肌肉骨骼疾病與步態畸形疾病,未進行過任何骨骼矯正手術,試驗前未進行劇烈運動,無肌肉疲勞情況。在試驗前,向受試者介紹試驗的步驟與原理,在征得受試者同意后進行試驗。在受試者下肢粘貼標記點并為其佩戴足底壓力設備,在試驗臺上進行直道行走與不同轉彎策略下的彎道行走試驗,采集相關數據。

1.2 試驗方案

本次試驗的設備主要包括行走實驗臺及數據采集系統。行走實驗臺為直道與向右的直角彎道,向左旋轉的情況本試驗未予考慮。從前述轉彎過程可知,轉彎行走是一個多步過程,可以分為接近、轉彎、結束三個階段,分別以圖 1第2、3、4步為中心,第1步足跟觸地到第3步足跟觸地區間為接近階段,第2步足跟觸地到第4步足跟觸地區間為轉彎階段,第3步足跟觸地到第5步足跟觸地區間為結束階段。為了得到完整連續的轉彎步態各項參數,試驗設計為五步行走,兩種轉彎策略行走狀態如圖 1所示。三塊測力臺鋪設在行走軌道上,分別對應第2、3、4步。數據采集從第2步足跟觸地開始,到第4步足趾離地為止。為綜合不同受試者、不同組別試驗的數據,需對各次試驗的各項數據進行時間標準化處理。根據步態周期規律,將第2步足跟觸地到第4步足跟觸地這一完整步態周期時間平均分為100點,將第4步足跟觸地到第4步足趾離地這一站立相時間平均分為62點。由于直道行走步態為周期性運動,故直道行走試驗只采集一個步態周期內的數據。試驗設計為四步行走,第2步與第3步兩側足分別踏在兩塊測力臺上。試驗數據采集從第2步足跟觸地開始,到第4步足跟觸地結束。由于直道行走具有左右對稱性,為簡化試驗,統一設置為左腳先行,數據采集即從右腳足跟觸地開始到右腳再次足跟觸地結束。將這一步態周期平均分為100點。直道行走試驗中右腿與彎道行走中非轉彎腿均從足跟觸地開始采集數據,之后經歷相同的步態階段,因此可將直道行走中的右腿視為非轉彎腿,同理將左腿視為轉彎腿,從而實現直道行走與彎道行走試驗數據的對比分析。整個試驗的數據采集系統由3塊AMTI測力臺、Vicon 動作采集系統、Pedar-X壓力鞋墊組成。

進行試驗時,首先調試試驗設備,使Vicon系統與壓力鞋墊同步運行。然后采集受試者基本信息,并按照Vicon系統操作要求在下肢對應位置貼好標記點[11],包括:骨盆4個,髂前上棘、髂后上棘,左、右各1個;下肢12個,包括膝關節、大腿、小腿、踝關節、腳趾、足跟,左、右各1個。佩戴壓力鞋墊,為避免穿鞋改變正常足底壓力信息,查閱相關研究后得知,帆布鞋的緩沖與赤足近似[12],因而,選用帆布鞋為本試驗用鞋。依據已有研究報道[13],本文將足底分為8個區域,分別是:第1趾(great toe,GT),第2~5趾(lateral toes,LT),第1跖骨(medial metatarsal,MM),第2、3跖骨(central metatarsal,CM),第4、5跖骨(lateral metatarsal,LM),內側足弓(medial arch,MA),外側足弓(lateral arch,LA)以及足跟(heel,HE)區。

準備工作完成后,受試者在試驗臺上自由走動以適應設備。然后開始試驗,以自由的步速完成直道行走與兩種策略的轉彎行走,每種條件各行走5次。每次試驗后做短暫的休息,使肌肉放松。

1.3 數據處理

本文分析的參數依據本文研究目的選擇,包括時-空參數、運動學參數及足底壓力參數三個方面。X、Y軸上的足底壓力中心X-COP、Y-COP分別對足寬、足長進行標準化。值得注意的是,雖然理論上足底壓力應該與體重明顯相關,但由于體重大者足的尺寸也相應較大,因而減弱了體重對足底壓力的影響,因此,足底壓力無需對體重進行標準化[14]。對時空參數進行單因素方差分析,將步速作為協變量對足底峰值壓力進行協方差分析,選取顯著性水平α=0.05。數據處理借助SPSS 20.0完成。

2 試驗結果分析

2.1 時空參數分析

對平地直道行走及不同轉彎策略下彎道行走時人體的時-空步態參數均值進行單因素方差分析,結果如表 1所示。從中可知,外側腳轉彎策略下轉彎階段的步速明顯小于直道行走及內側腳轉彎同階段的步速(P<0.01) ;兩種轉彎策略下轉彎階段跨步長明顯小于同策略接近階段跨步長(P<0.01) ;外側腳轉彎策略下接近階段與轉彎階段的跨步時間明顯大于直道行走時的數據(P<0.04) ;對于站立相所占步態周期百分比,外側腳轉彎策略下結束階段與內側腳轉彎策略下轉彎階段的數據明顯大于直道行走時的數據(分別為P=0.033,P=0.008) 。結合各參數均值對比可發現,相較于直道行走,當人體進行轉彎行走時,總體顯示步速減小,而跨步時間與站立相比重增大。

2.2 運動學參數分析

圖 2、圖 3分別為轉彎腿、非轉彎腿的踝關節、髖關節、膝關節在三種行走條件下的關節角度平均變化曲線。三關節在步態中均是三維運動:矢狀面內關節運動為屈曲/伸展;額狀面內為外展/內收;水平面內為外旋/內旋。其中,由于骨的構造和軟組織的限制,健康人膝關節在額狀面與水平面上的運動幅度較小,人與人之間的一致性也較差[15],因此本試驗不予考慮。

圖2

轉彎腿各關節角度

Figure2.

Joint angles of the turning limb

圖2

轉彎腿各關節角度

Figure2.

Joint angles of the turning limb

圖3

非轉彎腿各關節角度

Figure3.

Joint angles of the contralateral limb

圖3

非轉彎腿各關節角度

Figure3.

Joint angles of the contralateral limb

轉彎腿各關節角度變化如圖 2所示。在矢狀面內,三種行走條件下各關節角度變化趨勢與數值并無太大差異。在額狀面內,對于髖關節,彎道行走與直道行走時關節角度變化趨勢類似,但20點之后轉彎時關節角度的變化幅度更大,在30點處左右,直道行走時髖關節由外展轉為內收,而內側腳轉彎時直到55點處左右才轉為內收,此后又轉為外展,外側腳轉彎時轉彎腿髖關節在整個過程中大多數時間都為外展;對于踝關節,外側腳轉彎條件下,踝關節一直為內收狀態,內側腳轉彎時,踝關節在60點處左右內收角度最大,之后減小,并于80點處左右時變為外展,之后又在內收與外展間變化。在水平面內,對于髖關節,外側腳轉彎時髖關節角度變化情況與直道行走時差異不大,一直保持內旋,在100點之后,內旋角度又開始增大,內側腳轉彎時髖關節角度變化曲線走勢雖與直道行走時類似,但在內旋與外旋之間不斷變化,其中外旋最大時是在50點與150點左右,這與預期的結果一致。

非轉彎腿各關節角度變化如圖 3所示。在矢狀面內,三種行走條件下各關節角度變化情況差異不大。在額狀面內,對于髖關節,內側腳轉彎時的關節角度在50點處、100點處與150點處左右,表現出較大的內收角度,而外側腳轉彎時非轉彎腿髖關節有更大的內收角度和更小的外展角度;對于踝關節,內側腳轉彎時踝關節保持內收,外側腳轉彎時其關節角度變化情況則與直道行走類似,但有更大變化幅度。在水平面內,對于髖關節,外側腳轉彎時髖關節角度變化與直道行走時類似,但有更大的內旋角度與更小的外旋角度,在整個過程中大部分時段均為外旋,而內側腳轉彎時非轉彎腿髖關節在整個過程中均內旋;對于踝關節,外側腳轉彎時關節角度變化與直道行走時類似,但變化幅度更大,而內側腳轉彎時的曲線與另外兩條曲線差異較大,在整個過程中,踝關節均為外旋,且變化幅度較小。

2.3 轉彎階段壓力中心軌跡

對轉彎階段即第3步支撐相時足底壓力中心軌跡進行分析,此階段約為50點至112點,如圖 4所示。由圖可知,與直道行走相比,在60點至90點,彎道行走的X-COP約在足寬42%處,比直道行走時數值小,表明此時轉彎行走壓力中心更靠近內側;在95點至110點,內側腳轉彎策略X-COP的數值增大,表明此時人體壓力重心更靠近身體外側,即轉彎方向。彎道行走時Y-COP比直道行走時數值總體偏小,但變化趨勢大致相同。

圖4

壓力中心軌跡曲線

Figure4.

Mean value curve of pressure center

圖4

壓力中心軌跡曲線

Figure4.

Mean value curve of pressure center

2.4 峰值壓力

研究表明,步速對足底峰值壓力參數存在影響[12],因此采用協方差分析法將步速作為協變量,對8個區域的不同轉彎策略下第3步峰值壓力進行多因素協方差分析,以排除步速對峰值壓力的影響,并使用Tukey法(滿足方差齊性時)與Tamhane’s T2法(不滿足方差齊性時)進行多重比較。分析結果如表 2所示。

由表 2可知,在GT、LT、MM、MA這四個區域,內側腳轉彎時轉彎階段轉彎足的峰值壓力明顯小于直道行走時的峰值壓力;在LT、LM區域,內側腳轉彎時轉彎階段轉彎足峰值壓力與外側腳轉彎時相比有顯著差異,其中LT明顯較小,LM明顯較大。在外側腳轉彎策略下,各區域的峰值壓力與直道行走無顯著差異。

3 討論

本文研究了在向右90°彎道上采用兩種轉彎策略行走以及與之對照的直道行走的各項步態參數與足底壓力參數。從以上分析結果可知,兩種轉彎策略下的步態參數與足底壓力參數都與直道行走有一些差異,可推斷人體在轉彎時存在特定的反應機制。

對于時空參數,相較于直道行走平均0.99 m·s-1的步速,兩種轉彎策略下彎道行走各階段的步速均有一定程度的減小,而直道行走跨步時間與站立相占步態周期百分比均值分別為1.31 s與60.12%,除內側腳接近階段跨步時間略小外,其余彎道行走各階段相應數據均較大。這表明為了行走時的穩定與平衡,轉彎行走時人采取了更為謹慎的行走狀態。其中外側腳轉彎時轉彎階段步速、跨步長最小,跨步時間最大,是人體行走最為謹慎的階段。由于試驗設備及心理作用的影響,受試者行走的步速均比較小。但這些影響對各條件下行走的影響程度均等,因此依然可認定試驗結果有效。

根據圖 2、圖 3所示,各關節角度在矢狀面內差異不大,而在額狀面與水平面內則有較大差異。總體而言,彎道行走比直道行走關節角度的變化幅度大,變化速度快,表明轉彎行走比直道行走對身體的控制要求更高,進而可以說明彎道行走比直道行走更為困難。對于轉彎腿,內側腳轉彎時關節角度的變化程度明顯比外側腳轉彎時大,說明內側腳轉彎比外側腳轉彎需要轉彎腿有更好的肌肉控制與更靈活的關節運動。對于非轉彎腿,在額狀面與水平面內,外側腳轉彎時各關節角度變化情況與直道行走時類似,但變化幅度更大;而內側腳轉彎時各關節角度變化情況則比較特殊,髖關節有較大的內收,并一直保持內旋,踝關節則保持內收與外旋,且各條曲線比較穩定,振幅較小。與預期結果不同,內側腳轉彎時非轉彎腿踝關節外旋,與轉彎方向相反,這證明在內側腳轉彎時髖關節對非轉彎腿的運動起主導作用。內側腳轉彎時,轉彎腿各的關節角度變化較大,而非轉彎腿則變化幅度較小,這說明內側腳轉彎時,主要依賴轉彎腿的運動,對轉彎腿的生理機能要求較高。外側腳轉彎時,兩條腿各關節角度變化則與直道行走時類似。

足底壓力測量系統測得的壓力中心軌跡及各區域峰值壓力可在一定程度上反映人體重心變化。結合額狀面內關節角度變化分析,內側腳轉彎時,在轉彎階段,轉彎腿髖關節與踝關節均在80點附近由內收改為外展,身體姿態向彎道內部徑向傾斜。此時身體重心向彎道內側轉移,壓力中心向身體外側即轉彎一側轉移,以促進轉彎完成,因而減小了第一跖骨與內側足弓的峰值壓力,增大了足部外側的壓力。當對側腳跟觸地后,身體的重心向對側偏轉,而轉彎腳前足部分峰值壓力減小,表明站立相結束時蹬地的力變小。而外側腳轉彎策略下,額狀面內關節角度、壓力中心、各區域峰值壓力均與直道行走差異較小,表明外側腳轉彎時身體重心較之直道行走并無太大改變,可推斷外側腳轉彎時重心保持在人體支撐面內,因而較之內側腳轉彎更為穩定。

4 結論

人在彎道行走時有兩種轉彎策略,這兩種轉彎策略下的步態參數與生物力學參數均與直道行走有一定差異,并均有與之相適應的運動模式。其反應可從以下兩方面闡述:

(1) 彎道行走較直道行走更為困難、更難獲得平衡,因而人在彎道行走時,步速減慢,跨步時間與站立相占步態周期百分比增大,以謹慎的動作獲得穩定的步態。

(2) 內側腳轉彎策略轉彎腿關節角度變化較大,因此需要更強的的肌肉控制。而外側腳轉彎策略則表現出較小的關節變化,足底壓力中心較之直道行走差異亦較小,因而是更為穩定的轉彎方式。

本研究的結論可為雙足機器人的步態規劃提供數據支持,同時對相關疾病的診斷與康復具有一定意義。