“M+N”理論是針對光譜分析提出的用于提高預測精度的一種理論方法。將被測量、M種非測量組分和N種外界干擾一同歸于整個測量系統中,系統全面地考慮“M”因素和“N”因素對測量精度的影響。建立基于“M+N”理論的血氧飽和度人體試驗系統,采用動態光譜法消除個體差異及不同測量部位(“N”因素中的系統誤差)對預測精度的影響;利用差值提取法消除運動偽差(“M”因素中的隨機誤差),獲得了62組有效樣本數據。采取偏最小二乘法建模預測,預測值與真值的相關系數為0.796 8,相對誤差為±0.026 6;而目前臨床上普遍采用的血氧監護儀與真值的相關系數為0.595 7,相對誤差為±0.076 0。表明基于“M+N”理論的近紅外血氧飽和度無創測量方法其預測精度明顯優于血氧監護儀。

引用本文: 李麗, 王曉飛, 盧愷. 基于“M+N”理論的近紅外光譜血氧飽和度無創測量方法. 生物醫學工程學雜志, 2016, 33(5): 885-889. doi: 10.7507/1001-5515.20160143 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

血液成分含量檢測是醫學診斷和醫學研究中的重要手段之一,近年來基于近紅外光譜技術的無創血液成分含量檢測方法以其在體、無痛、無創、環保以及原理上可能的高速、高精度、多組分同時分析等特點,成為最具有應用前景的檢測手段[1-3]。血氧飽和度是衡量人體血氧量的重要指標,目前臨床上普遍采用雙波長脈搏血氧飽和度測試儀(以下簡稱監護儀)對血氧飽和度進行無創測量,由于該方法原理上采用了近似估算[4]并且只利用了兩個波長光的信息,其測量精度并不能滿足臨床診斷要求。為了準確獲取血氧飽和度值,需要體外采集動脈血液,利用血氣分析儀進行電化學分析,這是血氧飽和度測量的唯一“金標準”。隨著國內外眾多學者的探究,血氧飽和度的多波長檢測越來越受到大家的重視[5-7],然而個體差異、測量條件等對光譜測量的影響,仍是近紅外光譜無創檢測血液成分的一個主要技術難題[8-9],因此探究新的測量方法以克服現有設備原理上存在的瑕疵,抑制和克服個體差異、測量條件等對光譜測量的影響來提高測量精度,對全面實現血氧飽和度的無創測量具有重要意義。

“M+N”理論[10-11]從誤差理論的角度分析測量系統和測量過程,將被測對象自身的差異和其他干擾因素一同歸于整個測量系統中,系統全面地考慮了兩者對測量精度的影響。本文運用“M+N”理論,研究血氧飽和度測量中“M”因素與“N”因素的分類和作用,并運用數據處理方法消除主要影響因素從而提高血氧飽和度的測量精度,解決現有血氧儀受個體差異、肢體運動影響,不能準確測量血氧值的問題。該方法具有通用性,可推廣應用于其他血液成分含量的測量。

1 “M+N”理論

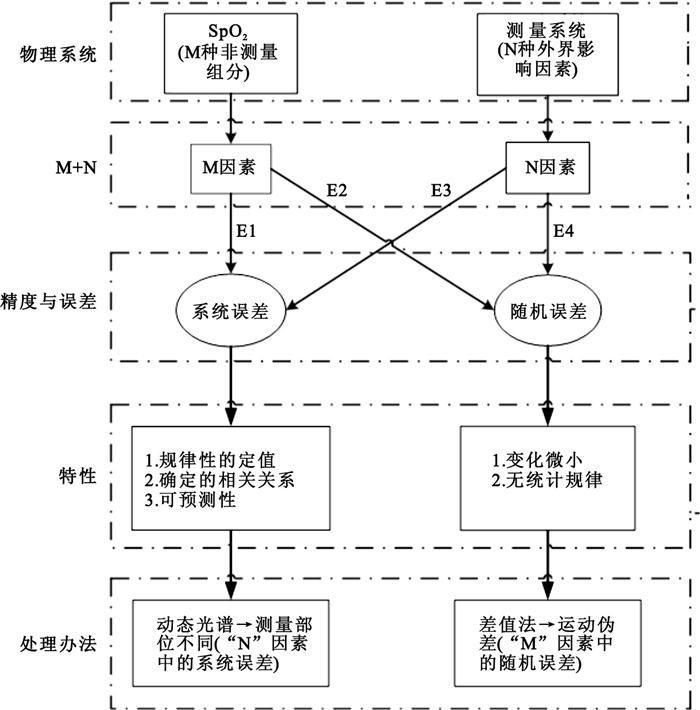

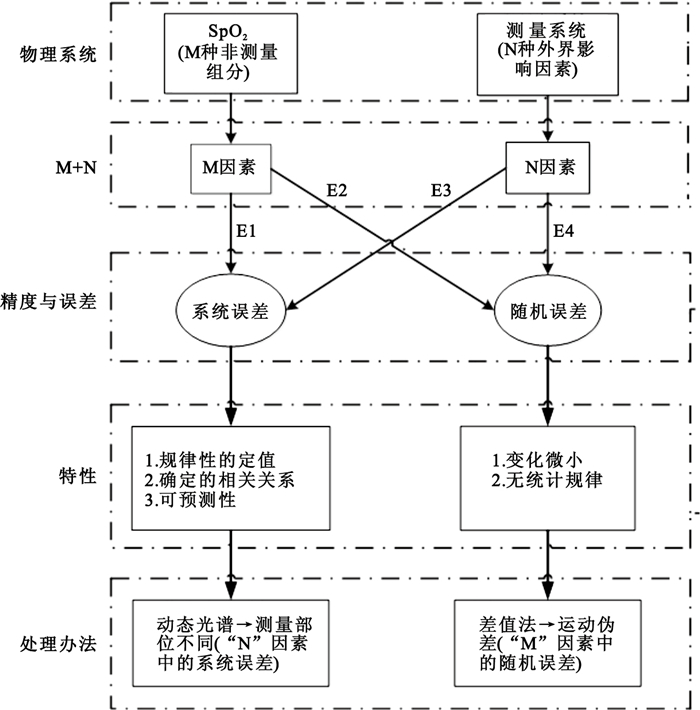

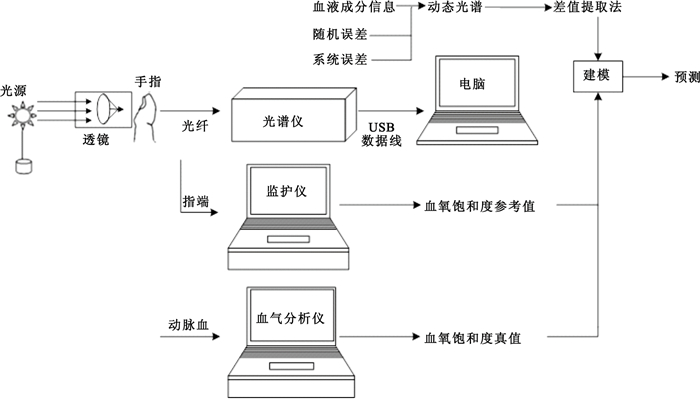

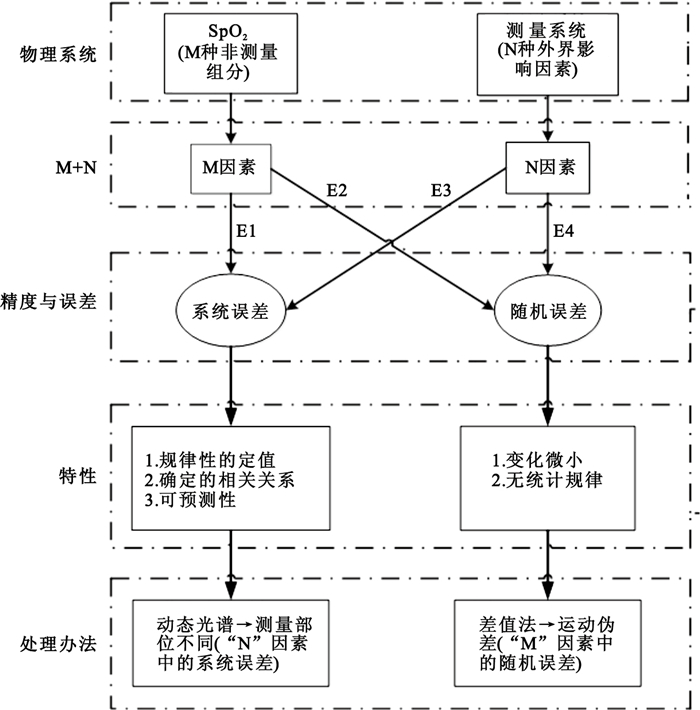

“M+N”理論是針對光譜分析提出的一種用于提高預測精度的理論方法。“M”代表被測對象中的M種非測量組分,“N”代表測量過程或者測量環境中影響被測成分測量精度的N種外界干擾因素,“M+N”代表的是“M”因素和“N”因素地位等同。其提高測量精度的關鍵在于將“M”因素與“N”因素同等對待,判斷其為系統誤差還是隨機誤差[12-13],同時提出必要的解決辦法。圖 1所示為“M+N”理論結構框圖,圖中各影響因素E1、E2、E3、E4詳見表 1。

圖1

“M+N”理論結構框圖

Figure1.

Structure diagram of "M+N" theory

圖1

“M+N”理論結構框圖

Figure1.

Structure diagram of "M+N" theory

E1為對血氧值測量產生影響的非測量組分;E2是影響現有血氧儀測量精度的主要因素之一;E3是目前血糖無創測量研究中的熱點之一;E4是“N”因素中隨機誤差的典型代表。了解不同誤差的分類和特性,就可以有針對性地采取相應的數據處理方法以消除其影響。本文將采用動態光譜法(dynamic spectrum, DS)消除個體差異和測量部位對測量的影響,采用差值提取法消除肢體的運動偽差。

2 基于“M+N”理論的試驗系統

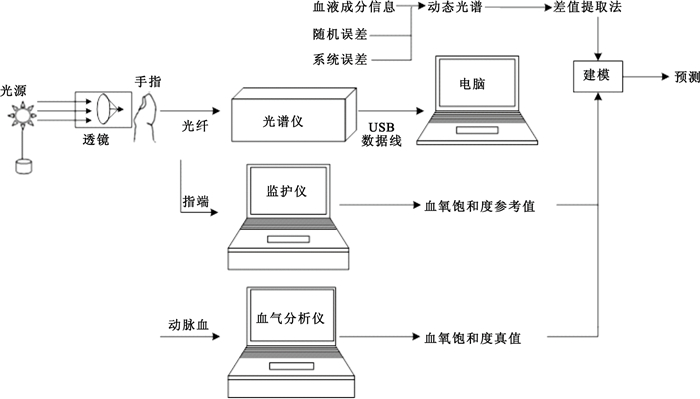

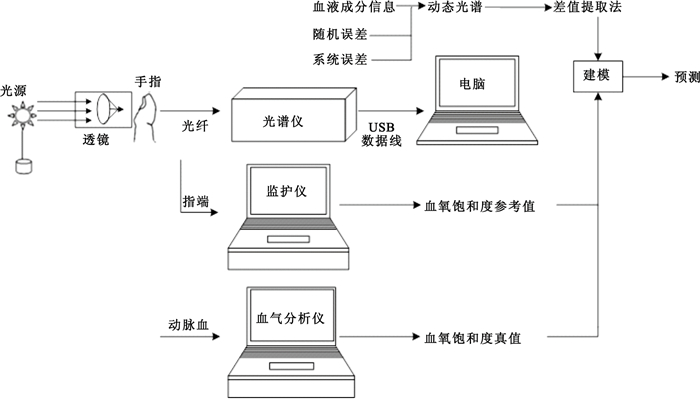

圖 2所示為基于“M+N”理論的血氧飽和度試驗測量系統,采用AvaSpec-HS1024x58TEC高靈敏度型光纖光譜儀,靈敏度為850 000計數/微瓦·每毫秒積分時間,是普通光譜儀的2倍,信噪比達1 000:1, 波長范圍為200~1 160 nm,分辨率0.92 nm。監護儀采用的是邁瑞PM-9000系列便攜式血氧監護儀,外接一個指夾式血氧探頭,可以方便快捷地獲取當前的血氧信息。光源是50 W的溴鎢燈,光源發出的光聚焦透過人體手指后,直接由光譜儀進行采集。光譜儀積分時間為10 ms,每個受試者的測量時間為20 s,單波長采集點數為2 000個點。

圖2

基于“M+N”理論的人體試驗系統

Figure2.

Human body's experiment system based on "M+N" theory

圖2

基于“M+N”理論的人體試驗系統

Figure2.

Human body's experiment system based on "M+N" theory

實驗中收集的數據來自解放軍總醫院第一附屬醫院(304醫院)ICU病室的75名患者。患者的一般信息如表 2所示。本研究通過醫學倫理審查,患者均簽署知情同意書。

實驗數據的采集均在早上,患者空腹進行,實驗過程中將患者的手指前端完全遮蓋光纖入口,保持接觸壓力的穩定。采集光譜數據的同時,也利用監護儀獲得血氧值以做后續的比對分析,并對患者進行動脈抽血,獲取經過血氣分析儀得到的血氧真值。

3 數據處理及結果分析

3.1 動態光譜法消除個體差異和測量部位的影響

光譜數據吸光度與被測部位的所有組織的結構、含量、組成成分及其組織狀態密切相關。而人體內組織成分種類繁多,結構復雜,不同部位的血管粗細及豐富程度存在差異,所以測量部位的位置變化必然帶來被測對象光譜數據的變化。通過采用動態光譜法[14-17]來消除系統誤差中不同測量部位所帶來的影響,也包含去除個體差異的影響。

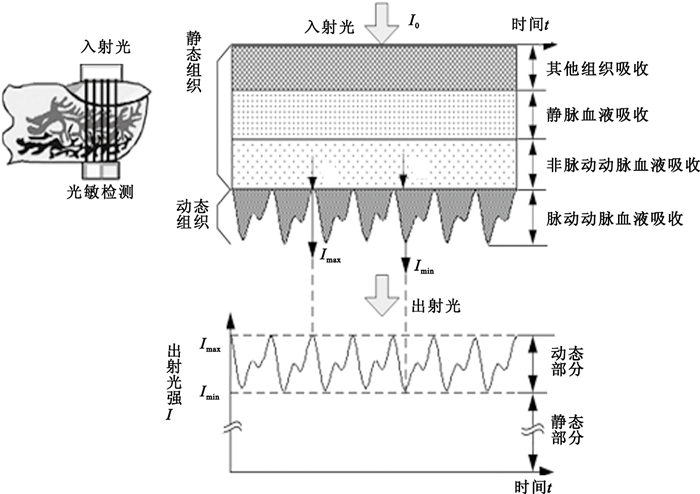

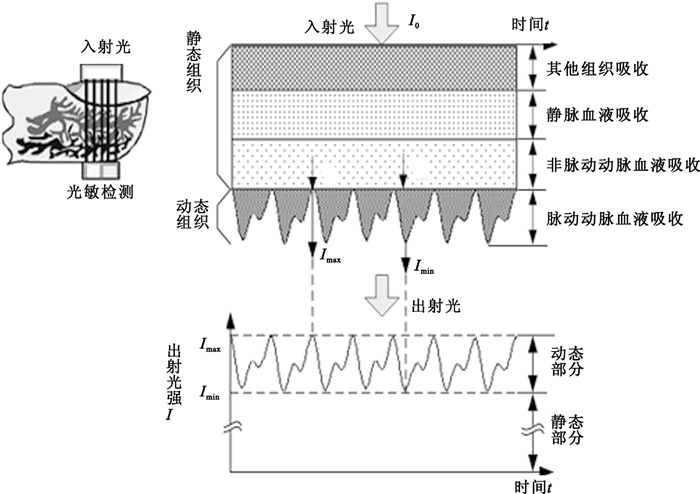

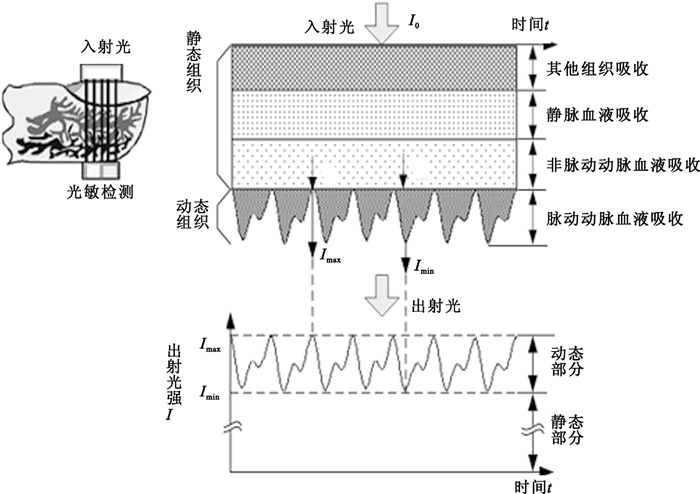

動態光譜是基于光電血流容積脈搏波[18-20]的原理并從中提取多個波長周期上吸光度的最大值和最小值的差值而得到的,原理如圖 3所示。

圖3

動態光譜法的基本原理

Figure3.

Principle of dynamic spectrum

圖3

動態光譜法的基本原理

Figure3.

Principle of dynamic spectrum

根據修正的比爾-朗伯定律,有

| $-\sum\limits_{i=1}^{n}{\alpha _{i}^{\lambda }{{c}_{i}}{{l}^{\lambda }}}=\ln \frac{{{I}_{0}}\left( \lambda \right)}{I\left( \lambda \right)}=\ln \frac{I_{\min }^{\lambda }}{I_{\max }^{\lambda }}\Delta O{{D}^{\lambda }}$ |

式1中,ΔODλ、Imaxλ、Iminλ分別為各個波長λ對應的脈動動脈血液吸光度、最大出射光強(光電容積脈搏波峰值)和最小出射光強(光電容積脈搏波谷值),αiλ、ci、lλ分別為波長為λ下的單色光的消光系數、血液成分濃度和最大充盈狀態下脈動動脈血液的等效光程。

動態光譜是由動脈充盈至最高與動脈收縮至最小的差值所構成的光譜,這只與動脈血液有關,與被測個體的其他生理結構和被測部位的生理狀態無關,從而消除了脈動血液和各層組織的吸收和散射的吸光度分量。

3.2 差值提取法消除運動偽差

動態光譜法理論上可以消除人體組織背景噪聲,但肢體運動等所帶來的隨機噪聲信號會摻雜在動態光譜中,以此建模必然帶來預測誤差。文中采用差值提取方法[21-22]來濾除隨機誤差中由運動偽差帶來的影響。

差值提取法是基于統計和誤差理論,通過疊加平均原理和粗大誤差的剔除來抑制隨機噪聲,從而減小運動偽差的影響。其實質在于提取部分脈動動脈血液的吸光度光譜,通過選擇合適的差值間隔獲取差值序列,利用嚴格的2σ準則剔除粗大誤差后得到差值動態光譜,有效剔除異常波形,得到最終的用于后續建模和預測的動態光譜。

用歐式距離來計算每個歸一化差值動態光譜(Xi, i=1, 2, 3, …, k)與平均差值動態光譜(X)的歐式距離di,計算di的平均值dmean,殘差vi,標準差σ。計算公式如下:

| ${{d}_{i}}={{\left( \sum\limits_{\lambda =1}^{N}{\left| {{X}_{i,\lambda }}-{{{\bar{X}}}_{\lambda }} \right|} \right)}^{\frac{1}{2}}},\left( i=1,2,3,\cdots ,k \right)$ |

| ${{d}_{\text{mean}}}=\frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^{N}{{{d}_{i}}}$ |

| ${{\upsilon }_{i}}={{d}_{i}}-{{d}_{\text{mean}}}$ |

| $\sigma =\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{N}{\upsilon _{i}^{2}}}{N-1}}$ |

按照判別粗大誤差的2σ準則,如式(6)所示:

| $\left| {{\upsilon }_{i}} \right|>2\sigma $ |

如果有差值動態光譜的殘差大于2σ準則,則可以認為該差值動態光譜中包含有粗大誤差,應予以刪除,依次提取差值間隔為對應的有效差值動態光譜序列,選擇σ最小的一組,將剔除粗大誤差的差值動態光譜序列進行疊加平均作為該差值間隔下的最終動態光譜輸出。

3.3 偏最小二乘法建模預測

偏最小二乘法[23-25](partial least squares regression, PLS)能夠實現對含有噪聲和高度相關變量的數據進行多元回歸建模分析,可以將多元回歸問題轉化為若干一元回歸問題的特點,適合用于本次實驗中樣本數較少而變量數較多的過程建模。經過差值動態光譜提取后,最終得到62組歸一化動態光譜——血氧飽和度數據樣本,從62組數據中隨機選擇41個樣本作為校正樣本,剩下的21個樣本作為預測樣本。

利用PLS模型進行預測得到,基于“M+N”理論的測量方法預測值和血氧真值的相關系數為0.796 8,相對誤差為±0.026 6;而監護儀值與血氧真值的相關系數為0.595 7,相對誤差為±0.076 0,表明該方法的測量精度明顯優于臨床上普遍采用的血氧監護儀。血氧飽和度的模型預測值、監護儀值與真實值之間的對比如表 3所示。

采用t檢驗進行統計學分析,取檢驗水準α=0.05,本文方法和真值之間差異無統計學意義(P=0.27),而血氧監護儀和真值之間的差異有統計學意義(P=0.008)。

4 結論

“M+N”理論將被測對象和其他影響因素一同歸于整個測量系統中,系統全面地考慮了兩者對測量精度的影響,本文只針對“M”因素隨機誤差中的不同測量部位和“N”因素系統誤差中的運動偽差對光譜精度的影響提出了解決辦法,后續可進一步研究其它因素(如血液非測量組分、其它測量條件等)的影響,以及擴大數據樣本,有望進一步提高測量精度。該方法可推廣至其它血液成分的測量。

引言

血液成分含量檢測是醫學診斷和醫學研究中的重要手段之一,近年來基于近紅外光譜技術的無創血液成分含量檢測方法以其在體、無痛、無創、環保以及原理上可能的高速、高精度、多組分同時分析等特點,成為最具有應用前景的檢測手段[1-3]。血氧飽和度是衡量人體血氧量的重要指標,目前臨床上普遍采用雙波長脈搏血氧飽和度測試儀(以下簡稱監護儀)對血氧飽和度進行無創測量,由于該方法原理上采用了近似估算[4]并且只利用了兩個波長光的信息,其測量精度并不能滿足臨床診斷要求。為了準確獲取血氧飽和度值,需要體外采集動脈血液,利用血氣分析儀進行電化學分析,這是血氧飽和度測量的唯一“金標準”。隨著國內外眾多學者的探究,血氧飽和度的多波長檢測越來越受到大家的重視[5-7],然而個體差異、測量條件等對光譜測量的影響,仍是近紅外光譜無創檢測血液成分的一個主要技術難題[8-9],因此探究新的測量方法以克服現有設備原理上存在的瑕疵,抑制和克服個體差異、測量條件等對光譜測量的影響來提高測量精度,對全面實現血氧飽和度的無創測量具有重要意義。

“M+N”理論[10-11]從誤差理論的角度分析測量系統和測量過程,將被測對象自身的差異和其他干擾因素一同歸于整個測量系統中,系統全面地考慮了兩者對測量精度的影響。本文運用“M+N”理論,研究血氧飽和度測量中“M”因素與“N”因素的分類和作用,并運用數據處理方法消除主要影響因素從而提高血氧飽和度的測量精度,解決現有血氧儀受個體差異、肢體運動影響,不能準確測量血氧值的問題。該方法具有通用性,可推廣應用于其他血液成分含量的測量。

1 “M+N”理論

“M+N”理論是針對光譜分析提出的一種用于提高預測精度的理論方法。“M”代表被測對象中的M種非測量組分,“N”代表測量過程或者測量環境中影響被測成分測量精度的N種外界干擾因素,“M+N”代表的是“M”因素和“N”因素地位等同。其提高測量精度的關鍵在于將“M”因素與“N”因素同等對待,判斷其為系統誤差還是隨機誤差[12-13],同時提出必要的解決辦法。圖 1所示為“M+N”理論結構框圖,圖中各影響因素E1、E2、E3、E4詳見表 1。

圖1

“M+N”理論結構框圖

Figure1.

Structure diagram of "M+N" theory

圖1

“M+N”理論結構框圖

Figure1.

Structure diagram of "M+N" theory

E1為對血氧值測量產生影響的非測量組分;E2是影響現有血氧儀測量精度的主要因素之一;E3是目前血糖無創測量研究中的熱點之一;E4是“N”因素中隨機誤差的典型代表。了解不同誤差的分類和特性,就可以有針對性地采取相應的數據處理方法以消除其影響。本文將采用動態光譜法(dynamic spectrum, DS)消除個體差異和測量部位對測量的影響,采用差值提取法消除肢體的運動偽差。

2 基于“M+N”理論的試驗系統

圖 2所示為基于“M+N”理論的血氧飽和度試驗測量系統,采用AvaSpec-HS1024x58TEC高靈敏度型光纖光譜儀,靈敏度為850 000計數/微瓦·每毫秒積分時間,是普通光譜儀的2倍,信噪比達1 000:1, 波長范圍為200~1 160 nm,分辨率0.92 nm。監護儀采用的是邁瑞PM-9000系列便攜式血氧監護儀,外接一個指夾式血氧探頭,可以方便快捷地獲取當前的血氧信息。光源是50 W的溴鎢燈,光源發出的光聚焦透過人體手指后,直接由光譜儀進行采集。光譜儀積分時間為10 ms,每個受試者的測量時間為20 s,單波長采集點數為2 000個點。

圖2

基于“M+N”理論的人體試驗系統

Figure2.

Human body's experiment system based on "M+N" theory

圖2

基于“M+N”理論的人體試驗系統

Figure2.

Human body's experiment system based on "M+N" theory

實驗中收集的數據來自解放軍總醫院第一附屬醫院(304醫院)ICU病室的75名患者。患者的一般信息如表 2所示。本研究通過醫學倫理審查,患者均簽署知情同意書。

實驗數據的采集均在早上,患者空腹進行,實驗過程中將患者的手指前端完全遮蓋光纖入口,保持接觸壓力的穩定。采集光譜數據的同時,也利用監護儀獲得血氧值以做后續的比對分析,并對患者進行動脈抽血,獲取經過血氣分析儀得到的血氧真值。

3 數據處理及結果分析

3.1 動態光譜法消除個體差異和測量部位的影響

光譜數據吸光度與被測部位的所有組織的結構、含量、組成成分及其組織狀態密切相關。而人體內組織成分種類繁多,結構復雜,不同部位的血管粗細及豐富程度存在差異,所以測量部位的位置變化必然帶來被測對象光譜數據的變化。通過采用動態光譜法[14-17]來消除系統誤差中不同測量部位所帶來的影響,也包含去除個體差異的影響。

動態光譜是基于光電血流容積脈搏波[18-20]的原理并從中提取多個波長周期上吸光度的最大值和最小值的差值而得到的,原理如圖 3所示。

圖3

動態光譜法的基本原理

Figure3.

Principle of dynamic spectrum

圖3

動態光譜法的基本原理

Figure3.

Principle of dynamic spectrum

根據修正的比爾-朗伯定律,有

| $-\sum\limits_{i=1}^{n}{\alpha _{i}^{\lambda }{{c}_{i}}{{l}^{\lambda }}}=\ln \frac{{{I}_{0}}\left( \lambda \right)}{I\left( \lambda \right)}=\ln \frac{I_{\min }^{\lambda }}{I_{\max }^{\lambda }}\Delta O{{D}^{\lambda }}$ |

式1中,ΔODλ、Imaxλ、Iminλ分別為各個波長λ對應的脈動動脈血液吸光度、最大出射光強(光電容積脈搏波峰值)和最小出射光強(光電容積脈搏波谷值),αiλ、ci、lλ分別為波長為λ下的單色光的消光系數、血液成分濃度和最大充盈狀態下脈動動脈血液的等效光程。

動態光譜是由動脈充盈至最高與動脈收縮至最小的差值所構成的光譜,這只與動脈血液有關,與被測個體的其他生理結構和被測部位的生理狀態無關,從而消除了脈動血液和各層組織的吸收和散射的吸光度分量。

3.2 差值提取法消除運動偽差

動態光譜法理論上可以消除人體組織背景噪聲,但肢體運動等所帶來的隨機噪聲信號會摻雜在動態光譜中,以此建模必然帶來預測誤差。文中采用差值提取方法[21-22]來濾除隨機誤差中由運動偽差帶來的影響。

差值提取法是基于統計和誤差理論,通過疊加平均原理和粗大誤差的剔除來抑制隨機噪聲,從而減小運動偽差的影響。其實質在于提取部分脈動動脈血液的吸光度光譜,通過選擇合適的差值間隔獲取差值序列,利用嚴格的2σ準則剔除粗大誤差后得到差值動態光譜,有效剔除異常波形,得到最終的用于后續建模和預測的動態光譜。

用歐式距離來計算每個歸一化差值動態光譜(Xi, i=1, 2, 3, …, k)與平均差值動態光譜(X)的歐式距離di,計算di的平均值dmean,殘差vi,標準差σ。計算公式如下:

| ${{d}_{i}}={{\left( \sum\limits_{\lambda =1}^{N}{\left| {{X}_{i,\lambda }}-{{{\bar{X}}}_{\lambda }} \right|} \right)}^{\frac{1}{2}}},\left( i=1,2,3,\cdots ,k \right)$ |

| ${{d}_{\text{mean}}}=\frac{1}{N}\sum\limits_{i=1}^{N}{{{d}_{i}}}$ |

| ${{\upsilon }_{i}}={{d}_{i}}-{{d}_{\text{mean}}}$ |

| $\sigma =\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{N}{\upsilon _{i}^{2}}}{N-1}}$ |

按照判別粗大誤差的2σ準則,如式(6)所示:

| $\left| {{\upsilon }_{i}} \right|>2\sigma $ |

如果有差值動態光譜的殘差大于2σ準則,則可以認為該差值動態光譜中包含有粗大誤差,應予以刪除,依次提取差值間隔為對應的有效差值動態光譜序列,選擇σ最小的一組,將剔除粗大誤差的差值動態光譜序列進行疊加平均作為該差值間隔下的最終動態光譜輸出。

3.3 偏最小二乘法建模預測

偏最小二乘法[23-25](partial least squares regression, PLS)能夠實現對含有噪聲和高度相關變量的數據進行多元回歸建模分析,可以將多元回歸問題轉化為若干一元回歸問題的特點,適合用于本次實驗中樣本數較少而變量數較多的過程建模。經過差值動態光譜提取后,最終得到62組歸一化動態光譜——血氧飽和度數據樣本,從62組數據中隨機選擇41個樣本作為校正樣本,剩下的21個樣本作為預測樣本。

利用PLS模型進行預測得到,基于“M+N”理論的測量方法預測值和血氧真值的相關系數為0.796 8,相對誤差為±0.026 6;而監護儀值與血氧真值的相關系數為0.595 7,相對誤差為±0.076 0,表明該方法的測量精度明顯優于臨床上普遍采用的血氧監護儀。血氧飽和度的模型預測值、監護儀值與真實值之間的對比如表 3所示。

采用t檢驗進行統計學分析,取檢驗水準α=0.05,本文方法和真值之間差異無統計學意義(P=0.27),而血氧監護儀和真值之間的差異有統計學意義(P=0.008)。

4 結論

“M+N”理論將被測對象和其他影響因素一同歸于整個測量系統中,系統全面地考慮了兩者對測量精度的影響,本文只針對“M”因素隨機誤差中的不同測量部位和“N”因素系統誤差中的運動偽差對光譜精度的影響提出了解決辦法,后續可進一步研究其它因素(如血液非測量組分、其它測量條件等)的影響,以及擴大數據樣本,有望進一步提高測量精度。該方法可推廣至其它血液成分的測量。