人工耳蝸植入(CI)是目前有效治療先天性重度耳聾的唯一方法。然而,目前對于先天性重度耳聾兒童在重建聽力后,其大腦皮層結構、功能發生調整和改變的機制尚不清楚。基于耳聾患者大腦跨模態功能重組相關研究的基礎,本研究采用視覺刺激誘發的事件相關電位(ERP),利用大腦皮層功能活動源定位技術針對先天性重度耳聾兒童在人工耳蝸植入后 1 年內(0、1、3、6、9、12 個月)大腦皮層活動變化的情況,探討人工耳蝸植入術后先天性重度耳聾兒童聽力恢復與大腦皮層跨模態功能重組之間的關聯。研究結果顯示,先天性重度耳聾兒童在耳聾期間存在大腦皮層的跨模態功能重組;當患者進行人工耳蝸植入后,隨著聽力恢復,大腦皮層跨模態功能重組出現逆轉,各相關功能皮層活動相繼達到正常水平。本研究的方法和結論對指導患者人工耳蝸植入后聽力恢復的訓練和評估可能具有一定參考價值。

引用本文: 王秈君, 梁茂金, 張軍鵬, 黃華, 鄭億慶. 先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入后大腦皮層跨模態功能重組研究. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(5): 667-673. doi: 10.7507/1001-5515.201612060 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

先天性耳聾是指因母體妊娠、分娩過程中的異常或遺傳因素造成的耳聾,多為感音神經性耳聾[1]。人工耳蝸植入(cochlear implant,CI)是目前治療先天性耳聾最有效的辦法[2],特別是針對重度耳聾的兒童。人工耳蝸植入后,它可替代受損的毛細胞,通過刺激聽神經,將聲音信息轉化為電信號傳入中樞神經系統;同時能促使患者的大腦皮層功能結構發生變化,使聽覺相關功能逐漸恢復[3]。

Hocking 等[4]利用功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)檢查先天性極重度耳聾成人患者時發現,對患者的視覺刺激可激發較正常人群更強的大腦聽覺皮層活動。這種增強源于患者聽覺功能喪失后,視覺皮層在處理刺激時,大腦征用(take-over)聽覺皮層等來協助處理刺激信號[5]。這種由于視覺代償產生的大腦皮層變化被稱之為大腦跨模態功能重組(cross-modal reorganization)。針對人工耳蝸植入后短期康復效果和長期聽覺言語功能發展在不同植入患者間的差異性,Sandmann 等[6]研究表明,成人語后聾患者人工耳蝸植入后初級階段聽覺皮層參與了視覺圖像處理,并且隨著聽覺功能恢復進程的發展,聽覺皮層的參與程度逐漸下降,這顯示了成人語后聾患者大腦跨模態功能重組與患者人工耳蝸植入后聽覺康復效果密切相關。然而,對于先天性重度耳聾的兒童,由于出生后一直沒有聲音的刺激,聽覺中樞的功能如何發育并不明確;除此之外,兒童的大腦處于快速發育期[7],對于先天性重度耳聾的兒童,在患病時期是否存在視覺代償對聽覺中樞的影響;如果存在,患者在術后聽力恢復與跨模態功能重組的逆轉之間是否存在關聯,目前尚缺乏相關研究報道。

臨床研究表明,人工耳蝸植入后第 1 年是聽覺等功能皮層重塑的關鍵時期[8],了解這一階段大腦皮層結構和功能變化情況對患者的康復有著重要的意義。因此,本文在基于視覺刺激誘發事件相關電位(event related potential,ERP)的數據下采用大腦皮層功能活動源定位技術進行如下研究:① 征集先天性重度耳聾患兒作為試驗組,而年齡相仿的聽力正常兒童作為對照組。將試驗組與對照組大腦皮層功能活動源定位結果進行比較,探究先天性重度耳聾兒童是否存在大腦皮層跨模態功能重組;② 檢測試驗組人工耳蝸植入術后第 1 年內聽覺等功能皮層活動變化情況,探討先天性重度耳聾兒童聽覺功能恢復與大腦皮層跨模態功能逆向重組的關聯。最終課題組希望通過本研究,對先天性重度耳聾兒童在人工耳蝸植入后聽力恢復的訓練和評估方面提供一定數據參考以供借鑒。

1 材料與方法

1.1 研究對象

本文課題組征集先天性重度耳聾患兒 24 名作為試驗組,年齡為(4.6±1.2)歲。其中 3 歲的兒童 6 名,包括男童 4 名,女童 2 名;4 歲兒童 5 名,包括男童 3 名,女童 2 名;5 歲的兒童 6 名,包括男童 3 名,女童 3 名;6 歲的兒童 7 名,包括男童 4 名,女童 3 名。征集年齡相仿的聽力正常兒童 24 名(12 名男童,12 名女童)作為對照組。上述 24 名先天性重度耳聾兒童,進行人工耳蝸植入后分別在第 0、1、3、6、9、12 個月定期進行視覺刺激誘發 ERP 數據采集。在采集數據過程中,凡出現耳蝸畸形、耳蝸電極異常(未完全植入或脫出)、耳蝸補償異常、耳蝸損壞等情況,以及明確出現中樞病變或有明確中樞聽覺障礙家族史的,還有不愿參與或不能配合此檢查等情況出現時,該受試者數據均予以排除。采集完成后,排除 2 名耳蝸電極異常兒童、1 名未按要求跟蹤數據采集兒童和 1 名耳蝸畸形兒童,最終試驗組獲得 20 名患兒的有效數據;同時,對 24 名聽力正常兒童在同等條件下進行 1 次數據采集,作為對照組數據。

本研究試驗組在人工耳蝸植入 12 個月的時間周期內完成 ERP 數據采集后進行臨床聽力測試。采用諾丁漢大學聽覺行為分級標準(categories of auditory performance,CAP)進行聽覺功能恢復評估,CAP 大于 5 為人工耳蝸植入后恢復效果良好。實驗結果顯示,在人工耳蝸植入 12 個月后,試驗組 20 名成員 CAP 值均大于 5,表明試驗組聽覺功能基本得以恢復,能進行初步的語音交流,達到了人工耳蝸植入的目的。上述數據采集由中山大學孫逸仙紀念醫院耳鼻喉科負責實施。

1.2 數據采集

1.2.1 數據采集設置 采用美國 EGI 公司 128 導腦電分析儀(EGI,美國)。數據正式采集前向所有受試兒童的陪同監護人員講解采集的目的和注意事項,以協助數據的順利采集,并對受試者進行場景模擬,以達到數據采集要求。數據采集在聲電屏蔽室內進行。所有受試者采取坐位,保持清醒,注意屏幕內容。按 EGI 公司的網狀電極帽使用手冊戴好 128 導電極帽,檢測電極與皮膚間阻抗,在阻抗小于 40 kΩ 時開始測試[9]。

1.2.2 視覺刺激試驗 在本研究中使用視覺刺激試驗誘發 ERP,刺激因子分別采用“有聲圖片”和“無聲圖片”進行[10]:“有聲圖片”包含想象的聲音,本研究采用的圖片是“喜羊羊在唱歌”;“無聲圖片”不包含想象的聲音,本研究采用的圖片是“喜羊羊在看書”。所有圖片由心理學實驗軟件 Eprime 2.0(psychology software tools,Inc.)控制,并通過高分辨率視頻圖形陣列(super video graphics array,SVGA)電腦屏幕呈現,圖片大小為 350×350 像素,亮度因數為 41.92 cd/cm2。“有聲圖片”和“無聲圖片”分別作為一個刺激序列,單次圖片刺激時間為 1 000 ms,共刺激 60 次。每兩個單次刺激之間有 1 700~1 900 ms 的刺激間隔,即顯示屏為黑屏狀態。為吸引受試者對刺激的注意力,在每 5~10 個刺激后出現一個變異刺激,即顯示一張“灰太狼”的圖片。在一種圖片刺激序列完成后,受試者有 10~15 s 的休息時間。整個詳細步驟示例如下:刺激因子為“有聲圖片”時,屏幕每次呈現“有聲圖片”1 000 ms,每次刺激間隔為 1 700~1 900 ms,在每 5~10 個刺激后出現一張“灰太狼”的變異刺激,“有聲圖片”刺激次數達到 60 次后受試者休息 10~15 s 再進行“無聲圖片”序列的刺激。采用記錄系統 Net Station(EGI,美國)對記錄的數據按不同受試者及不同的參數模式分別保存。

1.3 數據離線處理

數據采集完畢后,對記錄的數據采用基于數學軟件矩陣實驗室(Matrix Laboratory,MATLAB)平臺下的 ERP 分析軟件 Brainstorm(brain recordings analysis tool,美國)進行離線處理。首先,對 ERP 進行濾波以獲得 0.1~30 Hz 頻段數據;然后,去除數據中的偽跡(artifact rejection),主要包括眼電、眼動等對 ERP 的干擾;接著,通過人眼觀察 ERP 波幅以去除壞電極(bad channels replacement);隨后,選擇全腦平均作為參考電極(average reference)并對 ERP 數據進行基線校正(base line correction);最后,將 ERP 分段以獲得“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激序列下的 ERP 段(epoch,–100~600 ms)[11]。

所有數據均嚴格按照上述步驟依序進行預處理后,將每名受試者在“有聲圖片”或“無聲圖片”刺激序列下的 60 個 ERP 段行算術疊加平均,處理后每名受試者在上述兩種刺激因子下各生成一個平均后的 ERP 段。最后,對所得平均數據進行腦功能活動源定位計算。計算過程中,采用有限差分頭模(finite difference model,FDM)、計算機斷層掃描(computed tomography,CT)和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)的平均頭模用以重建確定 2 447 個偶極子分布于大腦皮質。逆推方法選用標準低分辨率層析成像(standardized low resolution brain electromagnetic tomography,sLORETA)[13]。在逆推模型中,調整正則化水平以穩定源定位結果。源定位結果顯示電磁強度信號值,用以表示大腦皮層活動水平,單位為 nA.m。以平均后的 ERP 段中 N1、N2 波段作為研究重點,其中 N1 波為圖片刺激在顳頂區誘發的第一個負向波,波峰區間大約在每段數據的 110~150 ms;N2 波為圖片刺激在顳頂區誘發的第二個負向波,波峰區間大約在 250~350 ms[12]。源定位計算后,截取出“有聲圖片”或“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段內受試者的大腦皮層功能活動源定位結果。然后,對每一測試時期 N1 和 N2 波段內源定位結果分別進行平均。最終,通過上述數據處理后,可獲得 1 個“有聲圖片”刺激下的 N1 波段源定位結果、1 個“有聲圖片”刺激下的 N2 波段源定位結果、1 個“無聲圖片”刺激下的 N1 波段源定位結果和 1 個“無聲圖片”刺激下的 N2 波段源定位結果。同時,對對照組數據進行相同的處理。

最后,將試驗組在人工耳蝸植入 0 個月后 4 種條件下的大腦皮層功能活動源定位結果減去相應對照組源定位結果,得到先天性重度耳聾兒童患病期間與正常兒童腦在“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激下大腦皮層功能活動之間的差異。針對試驗組和對照組大腦皮層功能活動源定位結果,利用 MATLAB 平臺分別提取出試驗組在人工耳蝸植入 1 年(0、1、3、6、9、12 個月)內視覺皮層、聽覺皮層以及負責高級信息處理的聯合皮質區的電磁強度信號值。對試驗組在每個數據采集時間點的上述皮層區域信號值分別進行區域平均,獲得一個整體代表值。最后,結合對照組數據繪制出相關功能皮層活動的變化曲線。

2 結果

2.1 試驗組與對照組大腦皮層活動比較

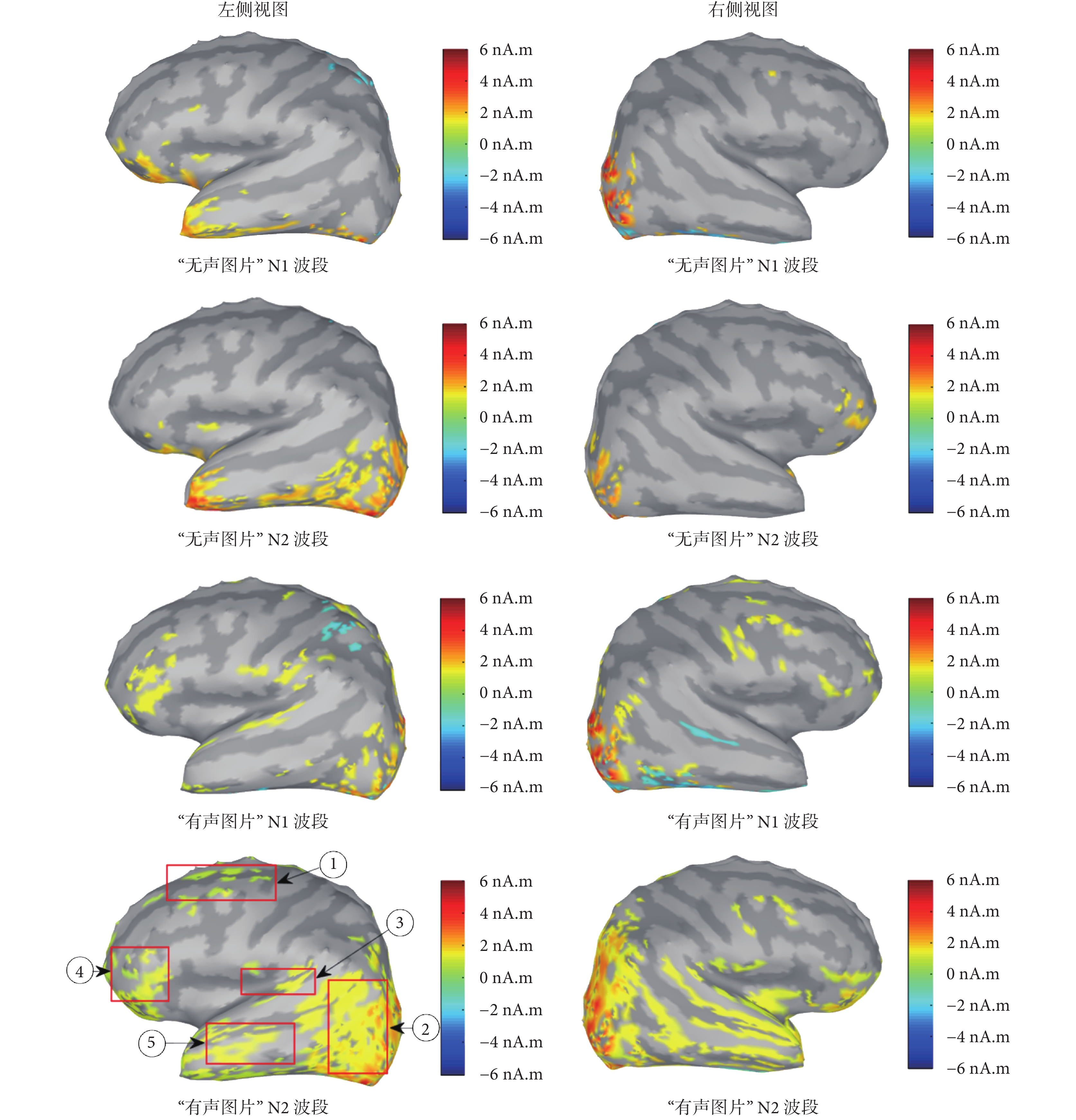

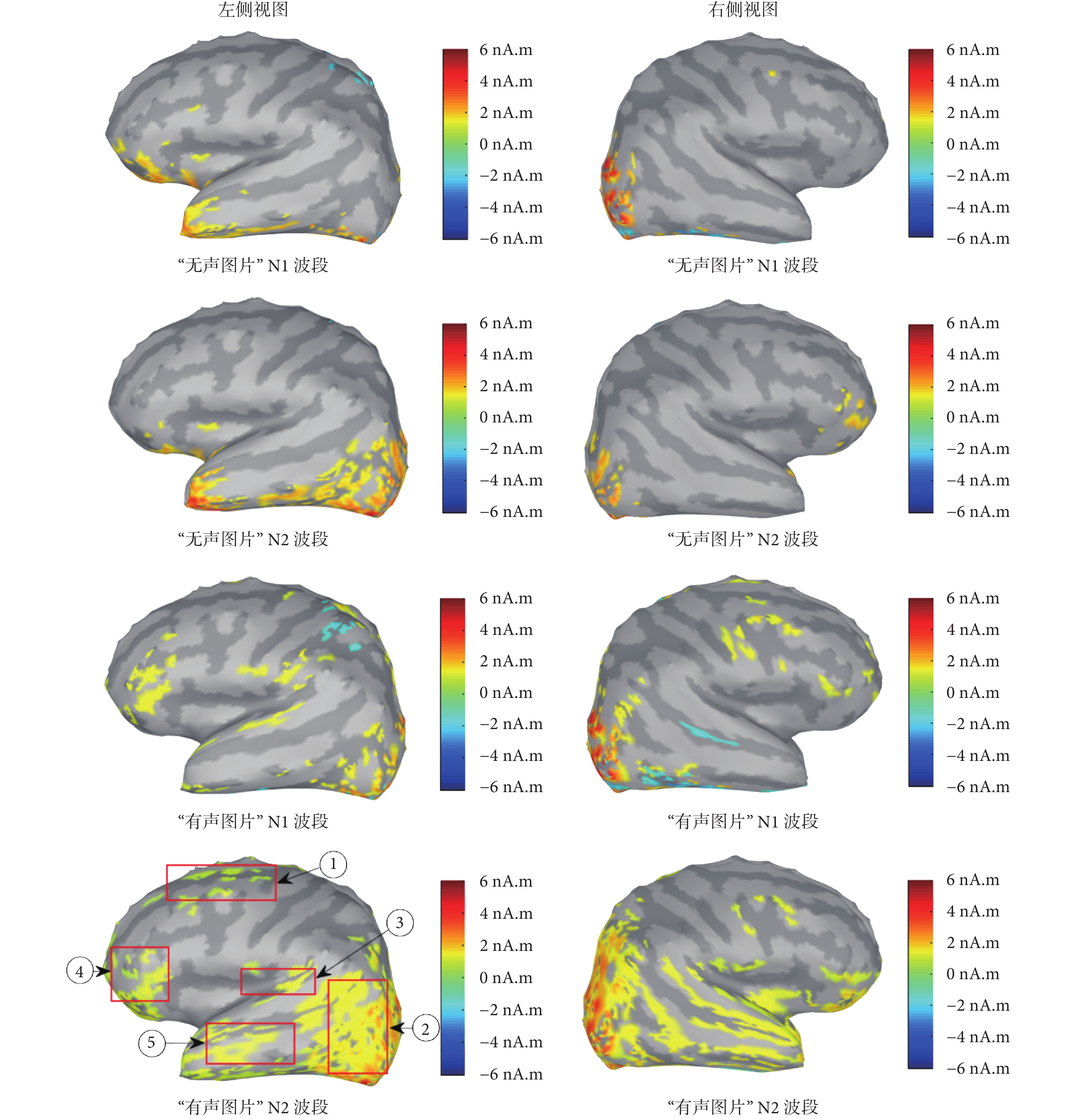

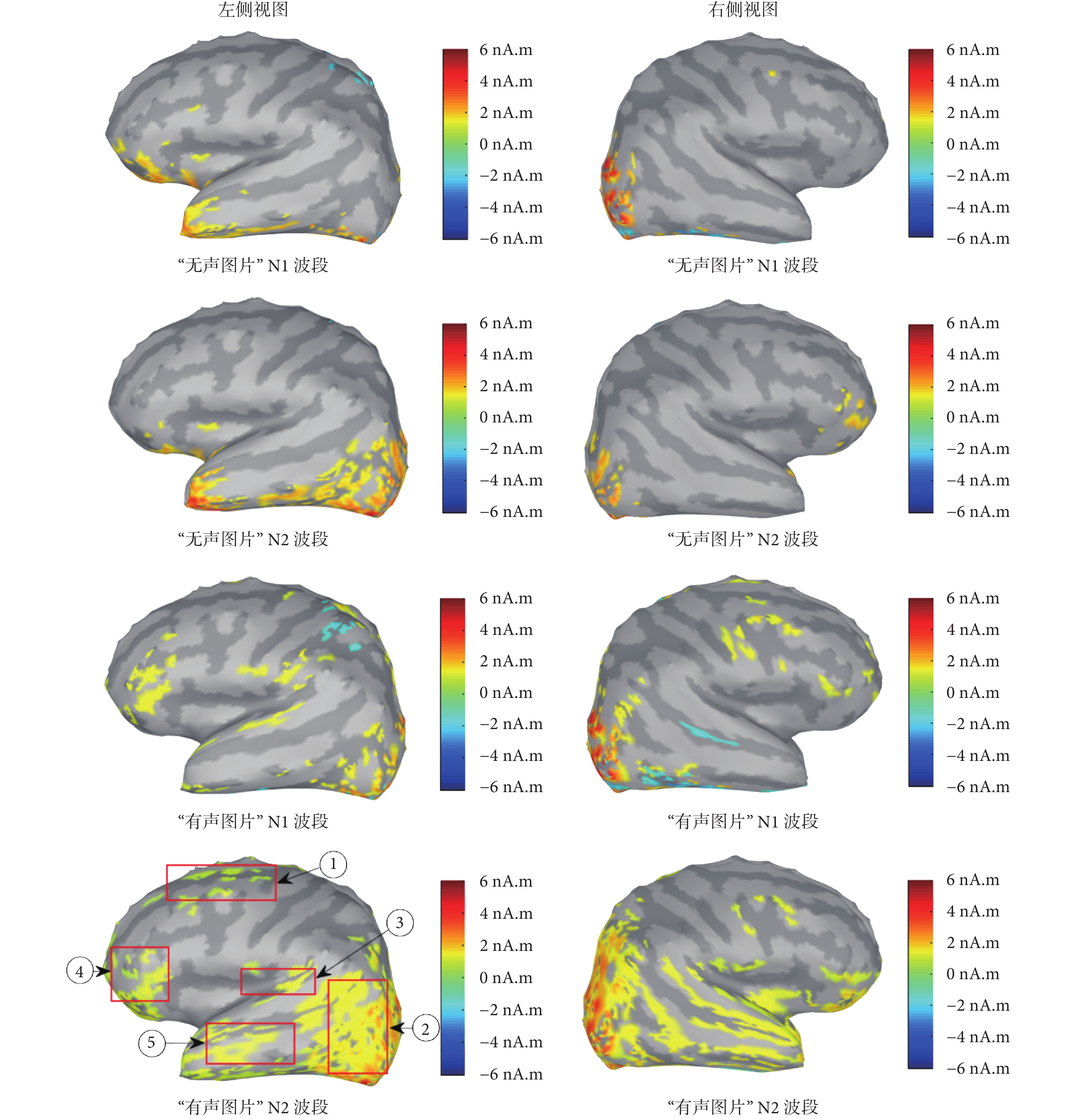

本研究中,我們將試驗組在人工耳蝸植入 0 個月的大腦皮層功能活動源定位結果減去對照組源定位結果,以呈現先天性重度耳聾兒童患病期間與正常兒童在“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激因子下 N1 和 N2 波段內大腦皮層功能活動之間的差異。針對大腦皮層功能區域的分區,我們采用布羅德曼分區(brodmann area,BA)進行描述。結果顯示,試驗組和對照組在“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段內差異主要集中在視覺皮層和部分負責高級思維和聯想的皮層區域,具體位于枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層和額葉前部側面(BA17、BA18、BA19 和部分 BA10),并且試驗組在上述區域的大腦皮層活動均略高于對照組。試驗組在“有聲圖片”刺激下 N1、N2 波段內大腦皮層活動較對照組相比差異主要集中在:① 額上回以及部分額頂前部(BA8);② 枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層(BA17、BA18 和 BA19);③ 顳葉顳上回后部顳橫回(BA41 和 BA42);④ 額葉前部內外側面(BA9、BA10 和 BA12);⑤ 顳下回、顳中回以及顳上回(BA20、BA21 和 BA22),具體如圖 1 所示。上述皮層區域試驗組活動強度明顯高于對照組,且 N2 波段較 N1 波段的皮層活動差異情況更為明顯。

圖1

試驗組人工耳蝸植入 0 個月大腦皮層功能活動源定位與對照組相減結果

Figure1.

Source localization of the experimental group with CI after 0 month was subtracted from the source localization of the control group

圖1

試驗組人工耳蝸植入 0 個月大腦皮層功能活動源定位與對照組相減結果

Figure1.

Source localization of the experimental group with CI after 0 month was subtracted from the source localization of the control group

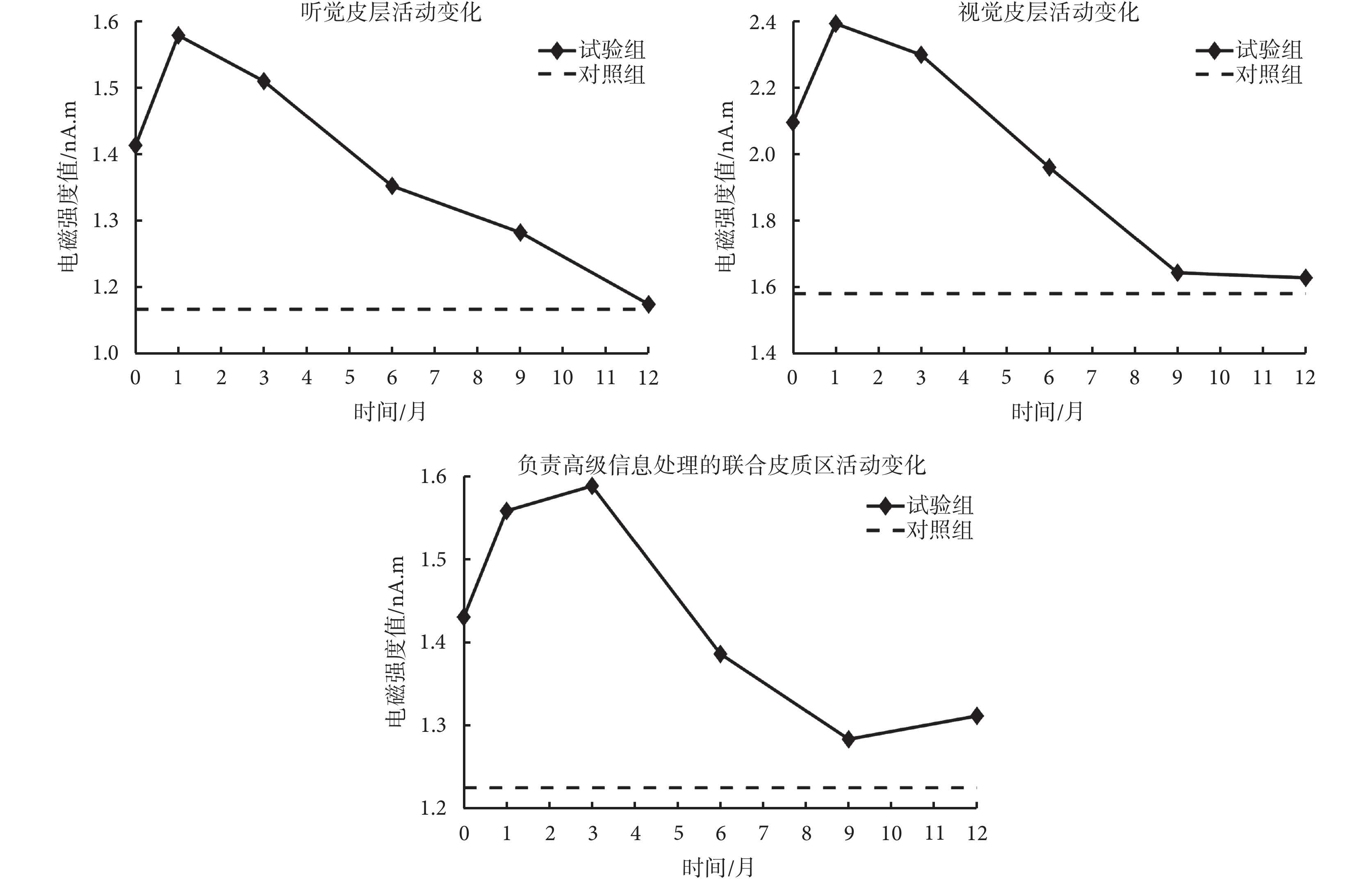

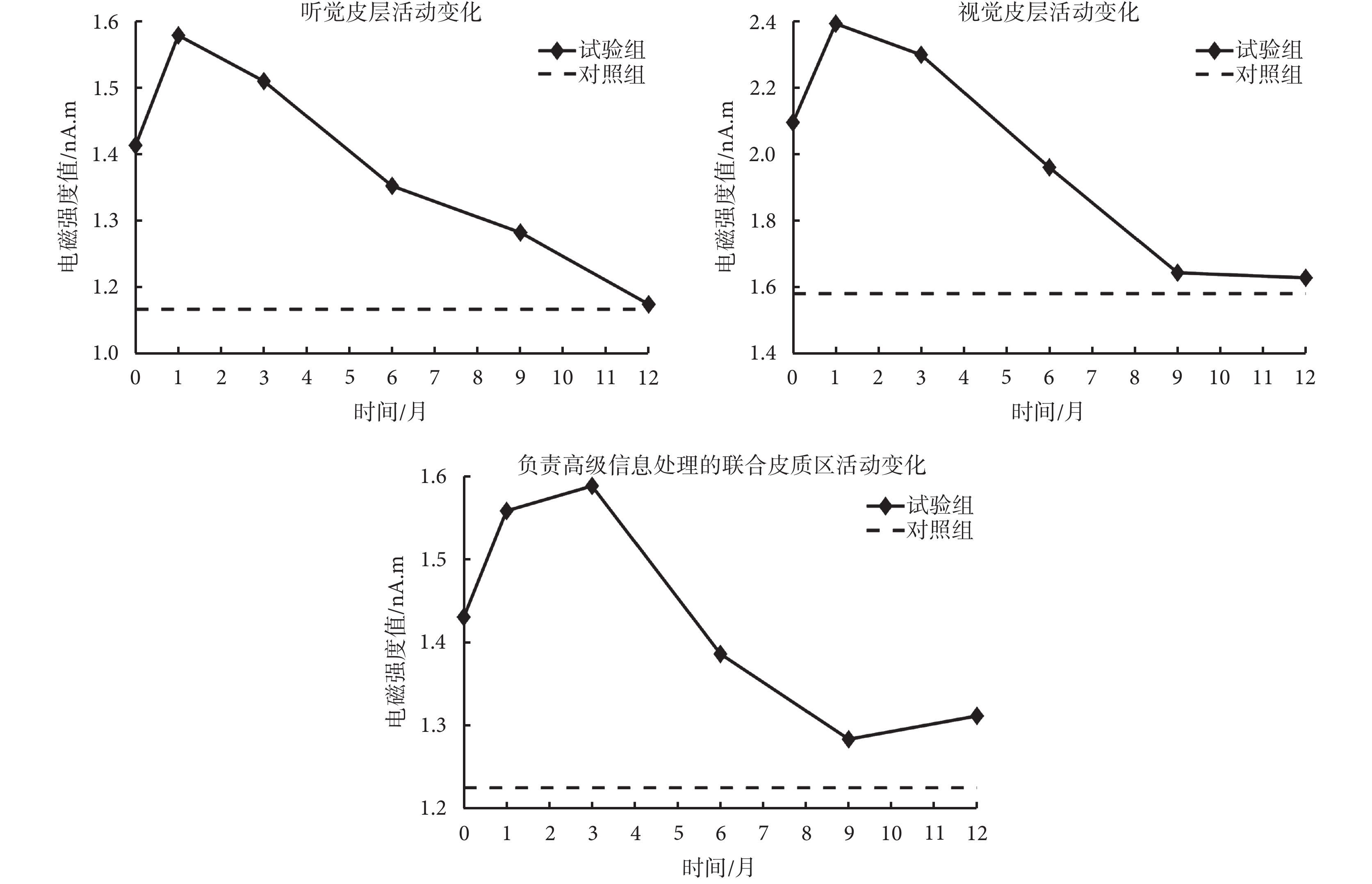

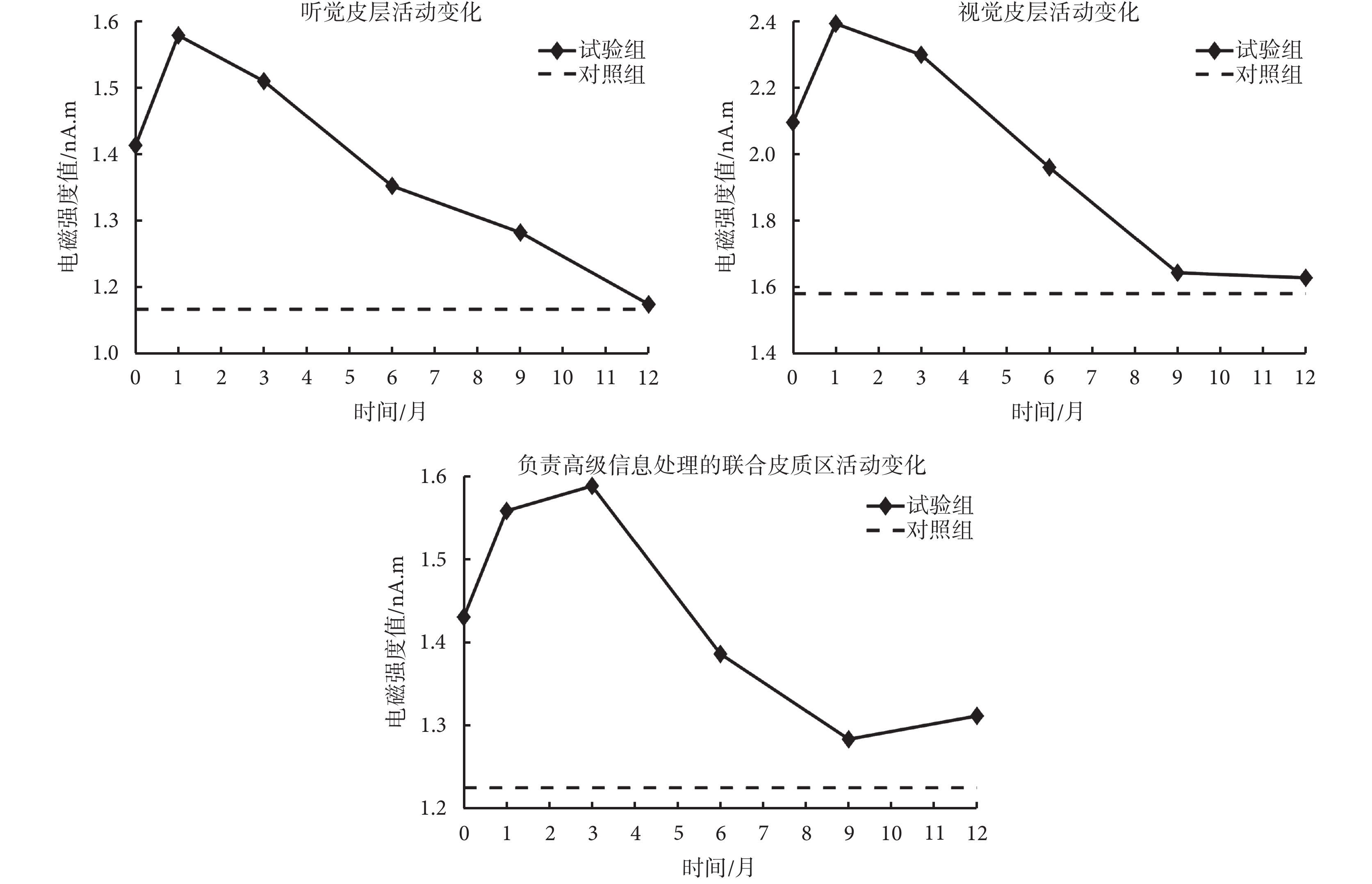

2.2 試驗組人工耳蝸植入后相關腦區皮層活動變化

由于試驗組和對照組在“有聲圖片”刺激下的 N2 波區間具有明顯的差異,我們將試驗組在人工耳蝸植入 0、1、3、6、9、12 個月“有聲圖片”刺激下 N2 波段相關大腦皮層活動演變作為研究重點。主要分析以下功能區域:① 視覺皮層區域,位于枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層;② 聽覺皮層區域,位于顳上回以及顳上回后部的顳橫回;③ 負責高級信息處理的聯合皮質區域,主要位于額葉前部內外側面。對試驗組分別提取上述 3 個功能區域在 0~12 個月內的大腦皮層活動演變,結合對照組數據繪制曲線。

試驗組在“有聲圖片”刺激下 N2 波段視覺皮層、聽覺皮層在術后 0~1 個月內皮層活動處于增長狀態,術后 1 個月左右活動值達到頂峰,此后,上述功能區皮層活動逐漸減弱;負責高級信息處理的聯合皮質區在術后 0~3 個月皮層活動逐漸增長,在 3 個月達到峰值后皮層活動逐漸減弱;術后 12 個月各功能腦區皮層活動與人工耳蝸植入 0 個月相比都存在明顯減弱,其中視覺皮層、聽覺皮層變化尤為明顯;人工耳蝸植入 12 個月后試驗組與對照組相比,負責高級信息處理的聯合皮質區活動值接近對照組值,視覺皮層和聽覺皮層活動均恢復到對照組水平,具體如圖 2 所示。

圖2

試驗組人工耳蝸植入手術后在“有聲圖片”刺激下 N2 波段內各相關大腦皮層活動演變

Figure2.

Evolution of the activities of the related cerebral cortices in experimental group stimulated by “sound picture” during peak N2 after CI

圖2

試驗組人工耳蝸植入手術后在“有聲圖片”刺激下 N2 波段內各相關大腦皮層活動演變

Figure2.

Evolution of the activities of the related cerebral cortices in experimental group stimulated by “sound picture” during peak N2 after CI

3 討論

3.1 先天性重度耳聾兒童大腦皮層跨模態功能重組分析

根據布羅德曼分區,初級聽覺皮層位于雙側大腦顳葉顳上回后部的顳橫回,大約在 BA41、BA42 區,初級聽覺皮層主要作用是負責處理聲音的響度、音調等。顳葉被認為是聽覺信息分析區域,對言語的感知和語言的獲得相當重要。此外,視覺皮層作為另外一個重要的感覺功能區域主要位于枕葉距狀裂周邊,它包括初級和次級視覺皮層。視覺皮層的主要功能是負責處理視覺信息。大量研究顯示,成年語后聾患者大腦皮層存在跨模態功能重組,如視覺刺激會激活一些正常情況下對聽覺刺激反應的大腦功能皮層[14]。如 Finney 等[15]對成年耳聾患者進行視覺刺激時,采用 MRI 對其大腦進行掃描發現,成年耳聾患者的顳上回和顳上回后部的顳橫回(BA22、BA41、BA42,主要負責聽覺的識別和信息的處理)有明顯的高能量皮層活動,這顯示他們的聽覺皮層在對視覺信息刺激時存在異常的反應。

先天性重度耳聾兒童一出生就喪失聽覺,大腦皮層在發育過程中缺乏聽覺信息的刺激,這與語后聾成年患者有著明顯的差異。本研究以 20 名先天性重度耳聾兒童和 24 名年齡相仿的正常兒童作為研究對象進行對比研究。結果顯示,試驗組在“無聲圖片”刺激下,N1 和 N2 波段內枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層和額葉前側面的皮層區域存在較高的皮層活動;在“有聲圖片”刺激下,試驗組的 4 個區域都存在明顯較高的皮層活動情況:① 枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層;② 額葉前部內外側面;③ 顳下回、顳中回以及顳上回;④ 顳葉顳上回后部的顳橫回,且上述皮層在試驗組 N2 波段內活動增加最強。我們據此分析,在“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段初級和次級視覺皮層等有異常的活動增強,是由于患兒習慣于接收視覺刺激,與正常人相比在相同的刺激下他們能集中更多的精神和注意力,對刺激有相對更強的敏感性,而視覺皮層對于聽覺皮層的征用并不明顯。與“無聲圖片”相比,對照組在“有聲圖片”刺激下,視、聽等功能皮層和顳葉活動都存在明顯增強,這說明這些區域對視聽聯合刺激(“有聲圖片”)的反應最大。以往研究表明,N1 波段聽覺等相關皮層主要產生對刺激的初級反應,反應程度與聽覺皮層的基礎參與程度相關。N2 波段主要是大腦對信息的后期分析和處理過程,由于兩種刺激圖片表層信息差別不太大,N2 波段內試驗組腦區與對照組皮層活動差異情況強于 N1 波段的差異驗證了這一點。值得注意的是,顳葉在“有聲圖片”刺激下 N2 波段較“無聲圖片”刺激增加的變化尤為明顯,這證實視、聽覺聯合神經元存在于顳上回和顳中回,它們同時對視覺和聽覺刺激做出反應。本研究中試驗組在“有聲圖片”刺激下由于聽覺等相關皮層參與了視覺信息處理,負責聯想等高級思維的聯合皮質區域(即額葉前部內外側面等)在對視覺刺激信息的后期處理上相應地得以加強,這種視覺代償豐富了試驗組患兒對于刺激信息的理解和感知,對試驗組彌補聽覺感官具有重要意義。

上述分析說明,先天性重度耳聾兒童大腦皮層主要是對視聽聯合信息刺激的后期分析和處理增強了,同時揭示了視覺和聽覺這兩種模塊之間存在多感覺通路之間的整合,聽覺皮層對視覺刺激的反應主要表現為一種后期的代償。因此,“有聲圖片”刺激下聽覺皮層、視覺皮層和負責高級思維的聯合皮質區域的活動增強支持視覺皮層對聽覺等功能皮層的占據,即跨模態功能重組的存在。

3.2 先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入后大腦皮層跨模態功能重組逆轉分析

先天性重度耳聾兒童在接受人工耳蝸植入之前,主要通過視覺來獲取外界信息,并通過視覺代償來彌補聽覺的缺失。臨床建議,先天性耳聾兒童耳蝸植入年齡應盡量在 5 歲以前,因為幼兒的大腦處于一個快速的發育階段,盡早的耳蝸植入有助于大腦接受聽覺刺激,重塑大腦聽覺感官系統。Sandmann 等[6]研究表明,大腦皮層跨模態功能重組可能會在一定程度上限制耳蝸植入在臨床上的表現和聽覺性語言的理解,這也是許多耳蝸植入患者康復效果不佳的主要原因之一。同時,在植入人工耳蝸后,康復聽覺訓練也至關重要。Mitchell 等[16]研究顯示,人工耳蝸植入術前和術后過于依賴視覺的兒童聽覺恢復常不理想,目前不少康復機構均強調術后應減少視覺輔助,單純使用聽覺康復訓練的重要性。這也從另一個側面反映了耳聾患者在人工耳蝸植入后,跨模態功能重組對大腦皮層的聽覺重造的重要影響。

對試驗組康復階段“有聲圖片”刺激下 N2 波段大腦皮層活動的研究顯示,人工耳蝸植入后聽覺皮層、視覺皮層和負責高級信息處理的聯合皮質區活動都存在明顯的皮層活動變化。這說明人工耳蝸植入后,上述皮層區域具有較強的功能可塑性,在聽覺功能恢復過程中充當著重要的角色。試驗組在術后初級階段,視、聽皮層在對視聽聯合刺激(“有聲圖片”)的反應逐漸增大并在 1 個月左右達到一個術后的峰值,在此期間由于試驗組對象處于佩戴人工耳蝸初期,聽覺的恢復訓練與原有的代償體制不相適應可能導致此期間皮層活動的異常升高;隨后,上述腦區活動逐漸減弱,在 12 個月左右試驗組與對照組皮層活動水平基本一致。這表明,人工耳蝸植入 1 個月后患者聽覺皮層會出現快速發育,重建的聽覺因為大腦皮層重塑重新刺激聽覺皮層,隨著聽覺皮層對刺激的適應和聽覺功能的調整,聽覺皮層活動逐漸趨于正常,同時視覺皮層活動也隨之下降。這些結果也提示了跨模態功能重組逆轉開始。負責高級信息處理的聯合皮質區主要負責視聽感覺通道的整合與視聽信息的高級分析和處理,數據顯示它于人工耳蝸植入 3 個月達到峰值,隨后逐漸減弱至接近對照組水平。負責高級信息處理的聯合皮質區相對于直接的視、聽皮層刺激是一個相對后期的過程,受到上述感官的影響,它的變化處于滯后的狀態,并且跨模態功能重組的不完全逆轉和新的視聽感官通道的建立會在一定程度上提升該皮層信息處理的復雜性,增加該皮層區域活動強度。這也解釋了人工耳蝸植入 12 個月后其皮層活動仍略高與對照組的活動值,但由于跨模態功能重組逆轉作用的影響,此時負責高級信息處理的聯合皮質區皮層活動遠低于患病時期(參照術后 0 個月)的水平。

試驗組人工耳蝸植入后聽覺功能恢復情況的評估和相關腦區皮層活動變化趨勢的對照結果揭示,先天性重度耳聾兒童在人工耳蝸植入后大腦跨模態功能重組存在逆轉現象,并且大腦跨模態功能重組逆轉與聽覺功能恢復有著十分密切的聯系。

4 結論

本研究通過采集先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入后視覺刺激誘發的 ERP 數據,采用大腦皮層功能活動源定位技術來呈現先天性重度耳聾兒童與正常聽覺兒童在“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段內大腦皮層活動的差異,以及先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入術后 0、1、3、6、9、12 個月相關大腦皮層活動的演變。研究結果表明:先天性重度耳聾兒童存在大腦皮層跨模態功能重組;在植入人工耳蝸后,先天性重度耳聾兒童大腦皮層跨模態重組逐漸逆轉,并且其逆轉機制與聽覺功能恢復有著十分密切的聯系。針對先天性重度耳聾兒童大腦皮層跨模態功能重組逆轉程度的檢測,對指導患者人工耳蝸植入后聽力恢復的訓練和評估具有重要意義。然而,對于先天性重度耳聾兒童大腦跨模態功能重組的逆轉機制具體如何運行還有待進一步研究。

引言

先天性耳聾是指因母體妊娠、分娩過程中的異常或遺傳因素造成的耳聾,多為感音神經性耳聾[1]。人工耳蝸植入(cochlear implant,CI)是目前治療先天性耳聾最有效的辦法[2],特別是針對重度耳聾的兒童。人工耳蝸植入后,它可替代受損的毛細胞,通過刺激聽神經,將聲音信息轉化為電信號傳入中樞神經系統;同時能促使患者的大腦皮層功能結構發生變化,使聽覺相關功能逐漸恢復[3]。

Hocking 等[4]利用功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)檢查先天性極重度耳聾成人患者時發現,對患者的視覺刺激可激發較正常人群更強的大腦聽覺皮層活動。這種增強源于患者聽覺功能喪失后,視覺皮層在處理刺激時,大腦征用(take-over)聽覺皮層等來協助處理刺激信號[5]。這種由于視覺代償產生的大腦皮層變化被稱之為大腦跨模態功能重組(cross-modal reorganization)。針對人工耳蝸植入后短期康復效果和長期聽覺言語功能發展在不同植入患者間的差異性,Sandmann 等[6]研究表明,成人語后聾患者人工耳蝸植入后初級階段聽覺皮層參與了視覺圖像處理,并且隨著聽覺功能恢復進程的發展,聽覺皮層的參與程度逐漸下降,這顯示了成人語后聾患者大腦跨模態功能重組與患者人工耳蝸植入后聽覺康復效果密切相關。然而,對于先天性重度耳聾的兒童,由于出生后一直沒有聲音的刺激,聽覺中樞的功能如何發育并不明確;除此之外,兒童的大腦處于快速發育期[7],對于先天性重度耳聾的兒童,在患病時期是否存在視覺代償對聽覺中樞的影響;如果存在,患者在術后聽力恢復與跨模態功能重組的逆轉之間是否存在關聯,目前尚缺乏相關研究報道。

臨床研究表明,人工耳蝸植入后第 1 年是聽覺等功能皮層重塑的關鍵時期[8],了解這一階段大腦皮層結構和功能變化情況對患者的康復有著重要的意義。因此,本文在基于視覺刺激誘發事件相關電位(event related potential,ERP)的數據下采用大腦皮層功能活動源定位技術進行如下研究:① 征集先天性重度耳聾患兒作為試驗組,而年齡相仿的聽力正常兒童作為對照組。將試驗組與對照組大腦皮層功能活動源定位結果進行比較,探究先天性重度耳聾兒童是否存在大腦皮層跨模態功能重組;② 檢測試驗組人工耳蝸植入術后第 1 年內聽覺等功能皮層活動變化情況,探討先天性重度耳聾兒童聽覺功能恢復與大腦皮層跨模態功能逆向重組的關聯。最終課題組希望通過本研究,對先天性重度耳聾兒童在人工耳蝸植入后聽力恢復的訓練和評估方面提供一定數據參考以供借鑒。

1 材料與方法

1.1 研究對象

本文課題組征集先天性重度耳聾患兒 24 名作為試驗組,年齡為(4.6±1.2)歲。其中 3 歲的兒童 6 名,包括男童 4 名,女童 2 名;4 歲兒童 5 名,包括男童 3 名,女童 2 名;5 歲的兒童 6 名,包括男童 3 名,女童 3 名;6 歲的兒童 7 名,包括男童 4 名,女童 3 名。征集年齡相仿的聽力正常兒童 24 名(12 名男童,12 名女童)作為對照組。上述 24 名先天性重度耳聾兒童,進行人工耳蝸植入后分別在第 0、1、3、6、9、12 個月定期進行視覺刺激誘發 ERP 數據采集。在采集數據過程中,凡出現耳蝸畸形、耳蝸電極異常(未完全植入或脫出)、耳蝸補償異常、耳蝸損壞等情況,以及明確出現中樞病變或有明確中樞聽覺障礙家族史的,還有不愿參與或不能配合此檢查等情況出現時,該受試者數據均予以排除。采集完成后,排除 2 名耳蝸電極異常兒童、1 名未按要求跟蹤數據采集兒童和 1 名耳蝸畸形兒童,最終試驗組獲得 20 名患兒的有效數據;同時,對 24 名聽力正常兒童在同等條件下進行 1 次數據采集,作為對照組數據。

本研究試驗組在人工耳蝸植入 12 個月的時間周期內完成 ERP 數據采集后進行臨床聽力測試。采用諾丁漢大學聽覺行為分級標準(categories of auditory performance,CAP)進行聽覺功能恢復評估,CAP 大于 5 為人工耳蝸植入后恢復效果良好。實驗結果顯示,在人工耳蝸植入 12 個月后,試驗組 20 名成員 CAP 值均大于 5,表明試驗組聽覺功能基本得以恢復,能進行初步的語音交流,達到了人工耳蝸植入的目的。上述數據采集由中山大學孫逸仙紀念醫院耳鼻喉科負責實施。

1.2 數據采集

1.2.1 數據采集設置 采用美國 EGI 公司 128 導腦電分析儀(EGI,美國)。數據正式采集前向所有受試兒童的陪同監護人員講解采集的目的和注意事項,以協助數據的順利采集,并對受試者進行場景模擬,以達到數據采集要求。數據采集在聲電屏蔽室內進行。所有受試者采取坐位,保持清醒,注意屏幕內容。按 EGI 公司的網狀電極帽使用手冊戴好 128 導電極帽,檢測電極與皮膚間阻抗,在阻抗小于 40 kΩ 時開始測試[9]。

1.2.2 視覺刺激試驗 在本研究中使用視覺刺激試驗誘發 ERP,刺激因子分別采用“有聲圖片”和“無聲圖片”進行[10]:“有聲圖片”包含想象的聲音,本研究采用的圖片是“喜羊羊在唱歌”;“無聲圖片”不包含想象的聲音,本研究采用的圖片是“喜羊羊在看書”。所有圖片由心理學實驗軟件 Eprime 2.0(psychology software tools,Inc.)控制,并通過高分辨率視頻圖形陣列(super video graphics array,SVGA)電腦屏幕呈現,圖片大小為 350×350 像素,亮度因數為 41.92 cd/cm2。“有聲圖片”和“無聲圖片”分別作為一個刺激序列,單次圖片刺激時間為 1 000 ms,共刺激 60 次。每兩個單次刺激之間有 1 700~1 900 ms 的刺激間隔,即顯示屏為黑屏狀態。為吸引受試者對刺激的注意力,在每 5~10 個刺激后出現一個變異刺激,即顯示一張“灰太狼”的圖片。在一種圖片刺激序列完成后,受試者有 10~15 s 的休息時間。整個詳細步驟示例如下:刺激因子為“有聲圖片”時,屏幕每次呈現“有聲圖片”1 000 ms,每次刺激間隔為 1 700~1 900 ms,在每 5~10 個刺激后出現一張“灰太狼”的變異刺激,“有聲圖片”刺激次數達到 60 次后受試者休息 10~15 s 再進行“無聲圖片”序列的刺激。采用記錄系統 Net Station(EGI,美國)對記錄的數據按不同受試者及不同的參數模式分別保存。

1.3 數據離線處理

數據采集完畢后,對記錄的數據采用基于數學軟件矩陣實驗室(Matrix Laboratory,MATLAB)平臺下的 ERP 分析軟件 Brainstorm(brain recordings analysis tool,美國)進行離線處理。首先,對 ERP 進行濾波以獲得 0.1~30 Hz 頻段數據;然后,去除數據中的偽跡(artifact rejection),主要包括眼電、眼動等對 ERP 的干擾;接著,通過人眼觀察 ERP 波幅以去除壞電極(bad channels replacement);隨后,選擇全腦平均作為參考電極(average reference)并對 ERP 數據進行基線校正(base line correction);最后,將 ERP 分段以獲得“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激序列下的 ERP 段(epoch,–100~600 ms)[11]。

所有數據均嚴格按照上述步驟依序進行預處理后,將每名受試者在“有聲圖片”或“無聲圖片”刺激序列下的 60 個 ERP 段行算術疊加平均,處理后每名受試者在上述兩種刺激因子下各生成一個平均后的 ERP 段。最后,對所得平均數據進行腦功能活動源定位計算。計算過程中,采用有限差分頭模(finite difference model,FDM)、計算機斷層掃描(computed tomography,CT)和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)的平均頭模用以重建確定 2 447 個偶極子分布于大腦皮質。逆推方法選用標準低分辨率層析成像(standardized low resolution brain electromagnetic tomography,sLORETA)[13]。在逆推模型中,調整正則化水平以穩定源定位結果。源定位結果顯示電磁強度信號值,用以表示大腦皮層活動水平,單位為 nA.m。以平均后的 ERP 段中 N1、N2 波段作為研究重點,其中 N1 波為圖片刺激在顳頂區誘發的第一個負向波,波峰區間大約在每段數據的 110~150 ms;N2 波為圖片刺激在顳頂區誘發的第二個負向波,波峰區間大約在 250~350 ms[12]。源定位計算后,截取出“有聲圖片”或“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段內受試者的大腦皮層功能活動源定位結果。然后,對每一測試時期 N1 和 N2 波段內源定位結果分別進行平均。最終,通過上述數據處理后,可獲得 1 個“有聲圖片”刺激下的 N1 波段源定位結果、1 個“有聲圖片”刺激下的 N2 波段源定位結果、1 個“無聲圖片”刺激下的 N1 波段源定位結果和 1 個“無聲圖片”刺激下的 N2 波段源定位結果。同時,對對照組數據進行相同的處理。

最后,將試驗組在人工耳蝸植入 0 個月后 4 種條件下的大腦皮層功能活動源定位結果減去相應對照組源定位結果,得到先天性重度耳聾兒童患病期間與正常兒童腦在“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激下大腦皮層功能活動之間的差異。針對試驗組和對照組大腦皮層功能活動源定位結果,利用 MATLAB 平臺分別提取出試驗組在人工耳蝸植入 1 年(0、1、3、6、9、12 個月)內視覺皮層、聽覺皮層以及負責高級信息處理的聯合皮質區的電磁強度信號值。對試驗組在每個數據采集時間點的上述皮層區域信號值分別進行區域平均,獲得一個整體代表值。最后,結合對照組數據繪制出相關功能皮層活動的變化曲線。

2 結果

2.1 試驗組與對照組大腦皮層活動比較

本研究中,我們將試驗組在人工耳蝸植入 0 個月的大腦皮層功能活動源定位結果減去對照組源定位結果,以呈現先天性重度耳聾兒童患病期間與正常兒童在“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激因子下 N1 和 N2 波段內大腦皮層功能活動之間的差異。針對大腦皮層功能區域的分區,我們采用布羅德曼分區(brodmann area,BA)進行描述。結果顯示,試驗組和對照組在“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段內差異主要集中在視覺皮層和部分負責高級思維和聯想的皮層區域,具體位于枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層和額葉前部側面(BA17、BA18、BA19 和部分 BA10),并且試驗組在上述區域的大腦皮層活動均略高于對照組。試驗組在“有聲圖片”刺激下 N1、N2 波段內大腦皮層活動較對照組相比差異主要集中在:① 額上回以及部分額頂前部(BA8);② 枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層(BA17、BA18 和 BA19);③ 顳葉顳上回后部顳橫回(BA41 和 BA42);④ 額葉前部內外側面(BA9、BA10 和 BA12);⑤ 顳下回、顳中回以及顳上回(BA20、BA21 和 BA22),具體如圖 1 所示。上述皮層區域試驗組活動強度明顯高于對照組,且 N2 波段較 N1 波段的皮層活動差異情況更為明顯。

圖1

試驗組人工耳蝸植入 0 個月大腦皮層功能活動源定位與對照組相減結果

Figure1.

Source localization of the experimental group with CI after 0 month was subtracted from the source localization of the control group

圖1

試驗組人工耳蝸植入 0 個月大腦皮層功能活動源定位與對照組相減結果

Figure1.

Source localization of the experimental group with CI after 0 month was subtracted from the source localization of the control group

2.2 試驗組人工耳蝸植入后相關腦區皮層活動變化

由于試驗組和對照組在“有聲圖片”刺激下的 N2 波區間具有明顯的差異,我們將試驗組在人工耳蝸植入 0、1、3、6、9、12 個月“有聲圖片”刺激下 N2 波段相關大腦皮層活動演變作為研究重點。主要分析以下功能區域:① 視覺皮層區域,位于枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層;② 聽覺皮層區域,位于顳上回以及顳上回后部的顳橫回;③ 負責高級信息處理的聯合皮質區域,主要位于額葉前部內外側面。對試驗組分別提取上述 3 個功能區域在 0~12 個月內的大腦皮層活動演變,結合對照組數據繪制曲線。

試驗組在“有聲圖片”刺激下 N2 波段視覺皮層、聽覺皮層在術后 0~1 個月內皮層活動處于增長狀態,術后 1 個月左右活動值達到頂峰,此后,上述功能區皮層活動逐漸減弱;負責高級信息處理的聯合皮質區在術后 0~3 個月皮層活動逐漸增長,在 3 個月達到峰值后皮層活動逐漸減弱;術后 12 個月各功能腦區皮層活動與人工耳蝸植入 0 個月相比都存在明顯減弱,其中視覺皮層、聽覺皮層變化尤為明顯;人工耳蝸植入 12 個月后試驗組與對照組相比,負責高級信息處理的聯合皮質區活動值接近對照組值,視覺皮層和聽覺皮層活動均恢復到對照組水平,具體如圖 2 所示。

圖2

試驗組人工耳蝸植入手術后在“有聲圖片”刺激下 N2 波段內各相關大腦皮層活動演變

Figure2.

Evolution of the activities of the related cerebral cortices in experimental group stimulated by “sound picture” during peak N2 after CI

圖2

試驗組人工耳蝸植入手術后在“有聲圖片”刺激下 N2 波段內各相關大腦皮層活動演變

Figure2.

Evolution of the activities of the related cerebral cortices in experimental group stimulated by “sound picture” during peak N2 after CI

3 討論

3.1 先天性重度耳聾兒童大腦皮層跨模態功能重組分析

根據布羅德曼分區,初級聽覺皮層位于雙側大腦顳葉顳上回后部的顳橫回,大約在 BA41、BA42 區,初級聽覺皮層主要作用是負責處理聲音的響度、音調等。顳葉被認為是聽覺信息分析區域,對言語的感知和語言的獲得相當重要。此外,視覺皮層作為另外一個重要的感覺功能區域主要位于枕葉距狀裂周邊,它包括初級和次級視覺皮層。視覺皮層的主要功能是負責處理視覺信息。大量研究顯示,成年語后聾患者大腦皮層存在跨模態功能重組,如視覺刺激會激活一些正常情況下對聽覺刺激反應的大腦功能皮層[14]。如 Finney 等[15]對成年耳聾患者進行視覺刺激時,采用 MRI 對其大腦進行掃描發現,成年耳聾患者的顳上回和顳上回后部的顳橫回(BA22、BA41、BA42,主要負責聽覺的識別和信息的處理)有明顯的高能量皮層活動,這顯示他們的聽覺皮層在對視覺信息刺激時存在異常的反應。

先天性重度耳聾兒童一出生就喪失聽覺,大腦皮層在發育過程中缺乏聽覺信息的刺激,這與語后聾成年患者有著明顯的差異。本研究以 20 名先天性重度耳聾兒童和 24 名年齡相仿的正常兒童作為研究對象進行對比研究。結果顯示,試驗組在“無聲圖片”刺激下,N1 和 N2 波段內枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層和額葉前側面的皮層區域存在較高的皮層活動;在“有聲圖片”刺激下,試驗組的 4 個區域都存在明顯較高的皮層活動情況:① 枕葉距狀裂周邊初級和次級視覺皮層;② 額葉前部內外側面;③ 顳下回、顳中回以及顳上回;④ 顳葉顳上回后部的顳橫回,且上述皮層在試驗組 N2 波段內活動增加最強。我們據此分析,在“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段初級和次級視覺皮層等有異常的活動增強,是由于患兒習慣于接收視覺刺激,與正常人相比在相同的刺激下他們能集中更多的精神和注意力,對刺激有相對更強的敏感性,而視覺皮層對于聽覺皮層的征用并不明顯。與“無聲圖片”相比,對照組在“有聲圖片”刺激下,視、聽等功能皮層和顳葉活動都存在明顯增強,這說明這些區域對視聽聯合刺激(“有聲圖片”)的反應最大。以往研究表明,N1 波段聽覺等相關皮層主要產生對刺激的初級反應,反應程度與聽覺皮層的基礎參與程度相關。N2 波段主要是大腦對信息的后期分析和處理過程,由于兩種刺激圖片表層信息差別不太大,N2 波段內試驗組腦區與對照組皮層活動差異情況強于 N1 波段的差異驗證了這一點。值得注意的是,顳葉在“有聲圖片”刺激下 N2 波段較“無聲圖片”刺激增加的變化尤為明顯,這證實視、聽覺聯合神經元存在于顳上回和顳中回,它們同時對視覺和聽覺刺激做出反應。本研究中試驗組在“有聲圖片”刺激下由于聽覺等相關皮層參與了視覺信息處理,負責聯想等高級思維的聯合皮質區域(即額葉前部內外側面等)在對視覺刺激信息的后期處理上相應地得以加強,這種視覺代償豐富了試驗組患兒對于刺激信息的理解和感知,對試驗組彌補聽覺感官具有重要意義。

上述分析說明,先天性重度耳聾兒童大腦皮層主要是對視聽聯合信息刺激的后期分析和處理增強了,同時揭示了視覺和聽覺這兩種模塊之間存在多感覺通路之間的整合,聽覺皮層對視覺刺激的反應主要表現為一種后期的代償。因此,“有聲圖片”刺激下聽覺皮層、視覺皮層和負責高級思維的聯合皮質區域的活動增強支持視覺皮層對聽覺等功能皮層的占據,即跨模態功能重組的存在。

3.2 先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入后大腦皮層跨模態功能重組逆轉分析

先天性重度耳聾兒童在接受人工耳蝸植入之前,主要通過視覺來獲取外界信息,并通過視覺代償來彌補聽覺的缺失。臨床建議,先天性耳聾兒童耳蝸植入年齡應盡量在 5 歲以前,因為幼兒的大腦處于一個快速的發育階段,盡早的耳蝸植入有助于大腦接受聽覺刺激,重塑大腦聽覺感官系統。Sandmann 等[6]研究表明,大腦皮層跨模態功能重組可能會在一定程度上限制耳蝸植入在臨床上的表現和聽覺性語言的理解,這也是許多耳蝸植入患者康復效果不佳的主要原因之一。同時,在植入人工耳蝸后,康復聽覺訓練也至關重要。Mitchell 等[16]研究顯示,人工耳蝸植入術前和術后過于依賴視覺的兒童聽覺恢復常不理想,目前不少康復機構均強調術后應減少視覺輔助,單純使用聽覺康復訓練的重要性。這也從另一個側面反映了耳聾患者在人工耳蝸植入后,跨模態功能重組對大腦皮層的聽覺重造的重要影響。

對試驗組康復階段“有聲圖片”刺激下 N2 波段大腦皮層活動的研究顯示,人工耳蝸植入后聽覺皮層、視覺皮層和負責高級信息處理的聯合皮質區活動都存在明顯的皮層活動變化。這說明人工耳蝸植入后,上述皮層區域具有較強的功能可塑性,在聽覺功能恢復過程中充當著重要的角色。試驗組在術后初級階段,視、聽皮層在對視聽聯合刺激(“有聲圖片”)的反應逐漸增大并在 1 個月左右達到一個術后的峰值,在此期間由于試驗組對象處于佩戴人工耳蝸初期,聽覺的恢復訓練與原有的代償體制不相適應可能導致此期間皮層活動的異常升高;隨后,上述腦區活動逐漸減弱,在 12 個月左右試驗組與對照組皮層活動水平基本一致。這表明,人工耳蝸植入 1 個月后患者聽覺皮層會出現快速發育,重建的聽覺因為大腦皮層重塑重新刺激聽覺皮層,隨著聽覺皮層對刺激的適應和聽覺功能的調整,聽覺皮層活動逐漸趨于正常,同時視覺皮層活動也隨之下降。這些結果也提示了跨模態功能重組逆轉開始。負責高級信息處理的聯合皮質區主要負責視聽感覺通道的整合與視聽信息的高級分析和處理,數據顯示它于人工耳蝸植入 3 個月達到峰值,隨后逐漸減弱至接近對照組水平。負責高級信息處理的聯合皮質區相對于直接的視、聽皮層刺激是一個相對后期的過程,受到上述感官的影響,它的變化處于滯后的狀態,并且跨模態功能重組的不完全逆轉和新的視聽感官通道的建立會在一定程度上提升該皮層信息處理的復雜性,增加該皮層區域活動強度。這也解釋了人工耳蝸植入 12 個月后其皮層活動仍略高與對照組的活動值,但由于跨模態功能重組逆轉作用的影響,此時負責高級信息處理的聯合皮質區皮層活動遠低于患病時期(參照術后 0 個月)的水平。

試驗組人工耳蝸植入后聽覺功能恢復情況的評估和相關腦區皮層活動變化趨勢的對照結果揭示,先天性重度耳聾兒童在人工耳蝸植入后大腦跨模態功能重組存在逆轉現象,并且大腦跨模態功能重組逆轉與聽覺功能恢復有著十分密切的聯系。

4 結論

本研究通過采集先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入后視覺刺激誘發的 ERP 數據,采用大腦皮層功能活動源定位技術來呈現先天性重度耳聾兒童與正常聽覺兒童在“有聲圖片”和“無聲圖片”刺激下 N1 和 N2 波段內大腦皮層活動的差異,以及先天性重度耳聾兒童人工耳蝸植入術后 0、1、3、6、9、12 個月相關大腦皮層活動的演變。研究結果表明:先天性重度耳聾兒童存在大腦皮層跨模態功能重組;在植入人工耳蝸后,先天性重度耳聾兒童大腦皮層跨模態重組逐漸逆轉,并且其逆轉機制與聽覺功能恢復有著十分密切的聯系。針對先天性重度耳聾兒童大腦皮層跨模態功能重組逆轉程度的檢測,對指導患者人工耳蝸植入后聽力恢復的訓練和評估具有重要意義。然而,對于先天性重度耳聾兒童大腦跨模態功能重組的逆轉機制具體如何運行還有待進一步研究。