慢性精神分裂癥患者大腦的結構和功能異常已經被廣泛報道,但是首發未用藥精神分裂癥患者和正常人的相關研究較少。本研究采集了 44 名首發未用藥精神分裂癥患者和 56 名正常人的結構和靜息態功能磁共振圖像,基于自動解剖標簽模板提取了 90 個感興趣區域的灰質體積、局部一致性、低頻振蕩振幅和度中心度作為特征,并將這些特征作為輸入,用基于遞歸特征消除的支持向量機對首發未用藥精神分裂癥患者和正常人進行分類。結果表明,局部一致性和低頻振蕩振幅的組合為最佳分類特征,分類準確率達到 96.97%,并且分類權重最大的腦區主要位于額葉。研究結果有利于加深對精神分裂癥神經病理機制的了解,有助于開發出用于臨床輔助診斷的生物學標記物。

引用本文: 楊勇哲, 張越, 吳逢春, 陸小兵, 寧玉萍, 黃飚, 杜欣, 李承煒, 王凱曦, 吳效明, 吳凱. 基于多模態磁共振影像的首發未用藥精神分裂癥自動分類研究. 生物醫學工程學雜志, 2017, 34(5): 674-680. doi: 10.7507/1001-5515.201607084 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

精神分裂癥(schizophrenia,SZ)是一種常見的重性精神疾病,常有感知覺、思維、情感和行為等多方面的障礙,臨床癥狀主要包括幻覺、妄想、社會功能退縮、注意力及工作記憶損害等[1]。SZ 的發病原因非常復雜,包括遺傳、發育、免疫、心理、環境和社會等因素,病理機制至今仍未完全明確。磁共振影像(magnetic resonance imaging,MRI)的誕生使得定量化檢測大腦結構和功能特征成為可能,為闡明 SZ 的病理機制開辟了一條新的道路。結構 MRI 包含了大腦形態特征的信息,可用于對灰質體積(gray matter volume,GMV)等的測量;功能 MRI(functional MRI,fMRI)則可以基于血氧水平依賴實時地檢測大腦的功能活動情況。大量的研究表明了慢性 SZ 患者大腦額、顳葉的結構和功能異常[2-6]。同時也有研究表明了慢性 SZ 患者頂葉、枕葉、基底節、腦島等的結構和功能異常[4, 7-9]。但是,慢性 SZ 患者受到藥物和長期疾病的影響,大腦結構異常可能更為廣泛[2, 10-11]。為避免這些影響,我們選擇首發 SZ(first-episode SZ,FESZ)患者作為研究對象。

上述研究主要是分析組水平上的大腦差異,并不能對單個受試者進行分類。而機器學習可以對單個受試者進行自動分類,因而近年來被廣泛用于神經和精神類疾病的研究,如阿爾茨海默病、SZ 和抑郁癥等[12-14]。但之前對 SZ 的研究大部分只采用單一模態的特征進行分類[13, 15],可能會忽略其他模態 MRI 中的有效信息。

本文結合結構 MRI 和靜息態 fMRI(resting-state fMRI,rs-fMRI),以 GMV、局部一致性(regional homogeneity,ReHo)、低頻振蕩振幅(amplitude of low frequency fluctuation,ALFF)和度中心度(degree centrality,DC)為特征參數,利用基于遞歸特征消除(recursive feature elimination,RFE)的支持向量機(support vector machine,SVM)(即 SVM-RFE 算法)[16]對 FESZ 患者和正常人(normal controls,NCs)進行分類,比較不同特征結合對分類效果的影響,并找到權重最大的十個腦區,為 SZ 患者的臨床診斷提供神經影像學參考。

1 方法

1.1 實驗材料與設計

FESZ 患者在廣州醫科大學附屬腦科醫院(廣州市惠愛醫院)招募,入組標準如下:① 采用基于《精神障礙診斷與統計手冊》第 4 版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition-Text Revision,DSM-Ⅳ-TR)的結構式臨床訪談(Structured Clinical Interview for DSM,SCID),符合 DSM-Ⅳ-TR 關于精神分裂癥的臨床診斷標準;② 住院患者,生物學父母均為漢族,年齡 18~45 歲;③ 陽性與陰性癥狀量表(Positive And Negative Syndrome Scale,PANSS)的總分≥60 分(1-7 分制),其中 7 個陽性癥狀條目中,評分≥4 分的條目必須≥3 項,其中幻覺行為評分≥4 分;④ 病程小于 2 年且首次發作,未使用過任何精神科藥物治療。NCs 組通過海報或論壇等形式向社會公開募集,要求生物學父母均為漢族,年齡 18~45 歲。

所有受試者符合以下標準將被剔除:① 采用 DSM-Ⅳ-TR 的 SCID,有其他符合 DSM-Ⅳ 軸Ⅰ診斷的精神疾病或符合 DSM-Ⅳ-TR 酒藥依賴(尼古丁依賴除外)診斷標準;② 兩系三代內有親屬符合 DSM-Ⅳ 軸Ⅰ診斷標準的精神障礙;③ 患有嚴重的不穩定的軀體疾病者;已確診的糖尿病、甲狀腺疾病、高血壓病、心臟病等。所有受試者在量表測試及 MRI 等檢測前均充分了解了實驗細節并簽署了知情書,實驗嚴格根據赫爾辛基宣言的要求,并在廣州市惠愛醫院倫理委員會的許可下開展。

實驗納入 44 名 FESZ 患者和 56 名 NCs,其中一名 FESZ 患者因為頭動過大被去除(詳見 1.3.2 節)。受試者特征如表 1 所示。對兩組的性別進行 χ2 檢驗,對兩組的年齡、大腦體積、PANSS 各項評分以及教育年限進行雙樣本 t 檢驗,兩組之間年齡、性別和大腦體積無明顯差異,PANSS 各項評分有明顯差異,但教育年限也有明顯差異。為了去除這一協變量的影響,我們對后面計算得到的參數進行了多元線性回歸,去除了年齡、性別、教育年限和大腦體積的影響。

1.2 數據獲取

所有受試者通過飛利浦 3.0T 場強的 MRI 掃描儀,在標準的頭部線圈內完成掃描。有研究表明大腦執行認知任務的時候能量消耗增加值只占靜息態時人腦所需能量的 5%,這表明人腦在靜息狀態時也在不斷活動[17]。在任務態 fMRI 的實驗中,一部分受試者無法順利完成任務,而掃描靜息態 fMRI 則可以避免這一問題,因此本研究選擇掃描靜息態 fMRI。在掃描的過程中要求受試者平靜地躺在儀器內,呼吸保持平穩,閉眼放松,保持意識清晰,不要有任何思維活動,不要睡著。三維結構 MRI 是應用 T1 加權三維磁化強度預備梯度回波序列進行掃描,掃描層面平行于前后聯合。掃描參數設置如下:TR = 8.2 ms,TE = 3.7 ms,TI = 795 ms,翻轉角 = 7°,層數 188,層厚 = 1 mm,層間距 = 0 mm,矩陣 = 256×256,體素為 1 mm × 1 mm × 1 mm。fMRI 應用軸向回波平面成像序列進行掃描,掃描層面平行于前后聯合。掃描參數設置如下:TR = 2 000 ms,TE = 30 ms,FOV 為 220 mm × 220 mm,翻轉角 = 90°,層數 36,層厚 = 4 mm,矩陣 = 64×64,體素為 3.4 mm × 3.4 mm × 4 mm,共掃描 240 次,總掃描時間為 486 s。

1.3 數據預處理

1.3.1 結構 MRI 數據分析 結構 MRI 通過 Statistical Parametric Mapping(SPM8,http://www. fil.ion.ucl.ac.uk/spm)和 DPARSF V4.0(http://www. restfmri.net)軟件進行預處理。對每張 T1 加權 MRI 進行分割、配準、空間標準化和平滑。用自動解剖標簽(automated anatomical labeling,AAL)模板將每位受試者的灰質圖像分割成 90 個感興趣區域(region of interest,ROI),得到每位受試者 90 個 ROI 的 GMV。

1.3.2 fMRI 數據分析 fMRI 也通過 SPM8 和 DPARSF 軟件進行預處理。由于掃描初始信號不穩定以及受試者需要適應環境,前 10 個時間點的數據被去除,剩下 230 個時間點的數據進行了時間層的校正,同時將圖像配準到第一個時間點的圖像。其中有一名 FESZ 患者因為頭動過大(最大頭動 >2 mm 或者頭動角度 > 2°)而被剔除。我們去除了頭動和全局信號的影響。校正后的圖像通過 SPM 自帶的標準 EPI 模板進行空間標準化之后重采樣,采用帶通濾波器提取 0.01~0.08 Hz 的信號。

ReHo 的定義是一個體素的時間序列和它相鄰體素的時間序列的肯德爾協和系數,被用于衡量 fMRI 時間序列局部同步程度,其值越大代表序列的同步性越高[18]。我們選擇的體素的相鄰體素個數為 26,利用上述預處理之后的圖像進行 ReHo 的計算,之后再對 ReHo 進行標準化。然后將每個人的 ReHo 圖像用 AAL 模板分割成 90 個 ROI,得到 90 個 ROI 的 ReHo 值。

一個體素的 ALFF 為該體素的時間序列經過快速傅里葉變換后,頻率在 0.01~0.08 Hz 之間的功率譜的平方根,它對于測量大腦局部自發神經活動是有生理學意義的。用濾波之后的圖像計算 ALFF,之后進行標準化,并用 AAL 模板進行分割,得到大腦 90 個 ROI 的 ALFF 值。

DC 描述了一個給定 ROI 和其他腦區的平均相關程度。一個 ROI 的 DC 定義為它與其它 89 個 ROI 的功能連接之和,而兩個 ROI 之間的功能連接即為它們時間序列的皮爾森相關系數。用 AAL 模板將單個受試者濾波后的圖像分割成 90 個 ROI,每個 ROI 的時間序列為該 ROI 內所有體素時間序列的平均值。DC 的表達式如下:

|

其中 Rij 為區域 i 和區域 j 的時間序列的皮爾森相關系數,N 為 ROI 的總數。

1.4 SVM-RFE 分類

SVM 是一種基于結構風險最小化原則的有效的分類算法。它的基本思想如下:將特征通過核函數映射到高維空間,在這個高維空間內尋找一個超平面,使得兩類數據集中到超平面最近的數據點到超平面的距離最大[19]。本研究以 90 個 ROI 的 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 間的 15 種排列組合作為輸入特征,由于樣本的特征數量大于樣本數,所以選用線性核函數來減少過擬合的風險。

在分類的過程中,有一些特征對分類來說是冗余的,可能會造成過擬合的風險,降低特征維度不僅簡化了分類模型,又提高了分類精度。RFE 就是一種有效的降維方法。它是一種循環算法,將特征應用于 SVM 分類器,得到每個特征的權重,移除權重最小的特征,再作為 SVM 分類器的輸入,周而復始。本文中分別以 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 的 15 種排列組合作為輸入特征,將輸入特征數從最大值降到 1,得到每一次分類的效果,選取精確度最高時所選用的特征作為 RFE 降維的結果,這一過程總耗時 2 022 s。對于每次的分類,每個腦區對應的特征有其相應的權重,將該腦區對應的所有特征權重標準化后乘以此次分類的準確度作為該次分類過程中該腦區的權重,將 15 次分類中該腦區的權重求和作為該腦區最終的權重。

我們用留一交叉驗證法來判別分類器的分類效果,即將一個樣本作為測試集,其他樣本作為訓練集,將訓練集用于 SVM-RFE 分類器,訓練出一個模型,用測試集驗證模型的準確程度。分類器的效果用敏感度 S、特異性 T 和準確率 A 來評價,其計算公式如下:

|

|

|

其中 TP 是 FESZ 患者被正確分類的個數;FN 是 FESZ 患者被錯誤分類的個數;TN 是 NCs 被正確分類的個數;FP 是 NCs 被錯誤分類的個數。

我們進一步用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線下面積(area under the curve,AUC)來評價分類效果,ROC 曲線的縱軸是真陽性率,即為 TP/(TP + FN),橫軸是假陽性率,即為 FP/(TN + FP)。AUC 的取值范圍是 0~1,值越接近 1 表明分類效果越好。

分類結果的統計學意義用置換檢驗來評估,如果結果無統計學意義則表明用 SVM 分類和隨機分類沒有差別[20]。我們將訓練集的類別隨機置換 1 000 次,每次置換后進行分類分析,得到相應的分類效果。隨后將類別置換后的分類效果與類別未置換的分類效果進行比較,P < 0.01 為結果有統計學意義。

2 結果

2.1 分類效果

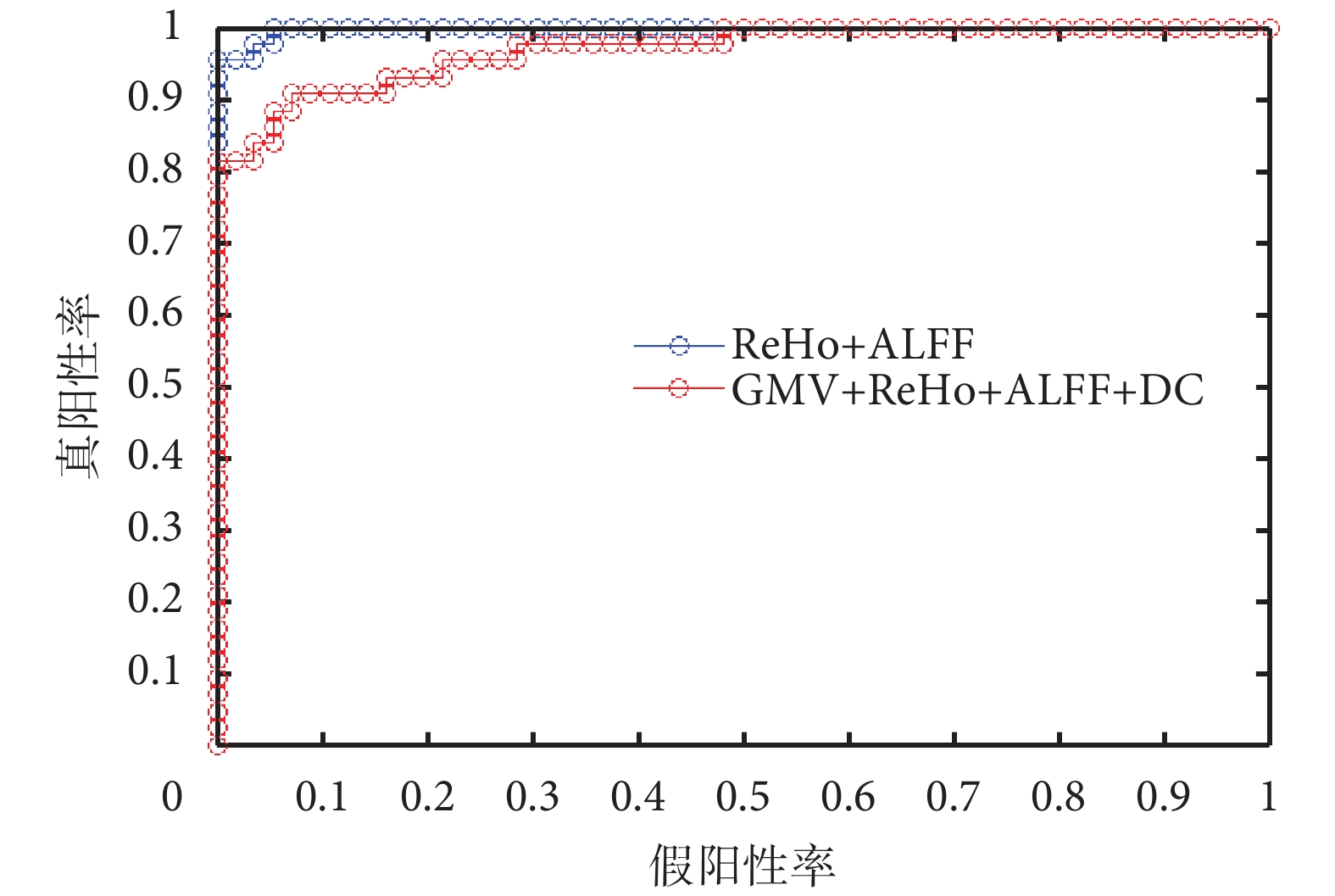

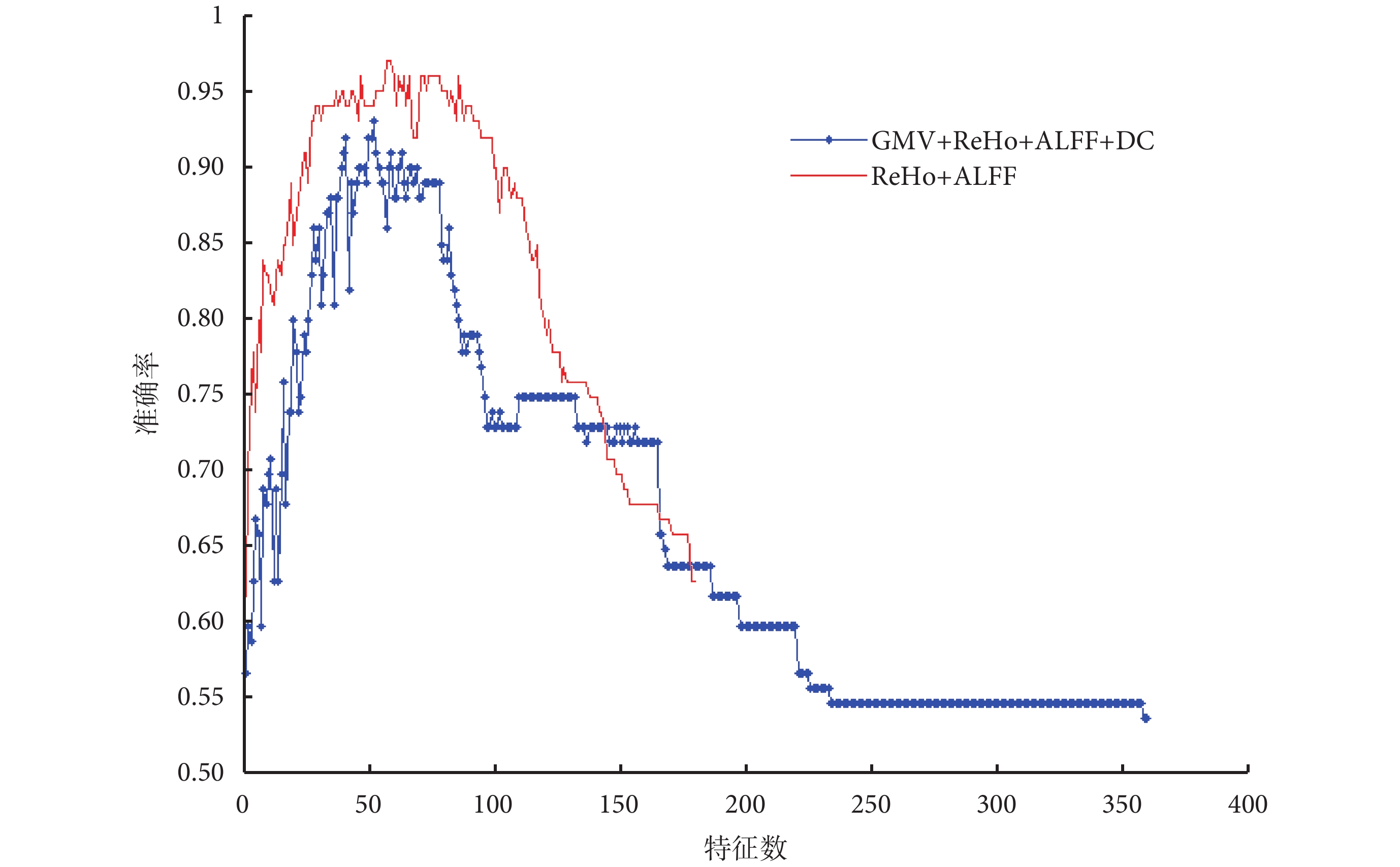

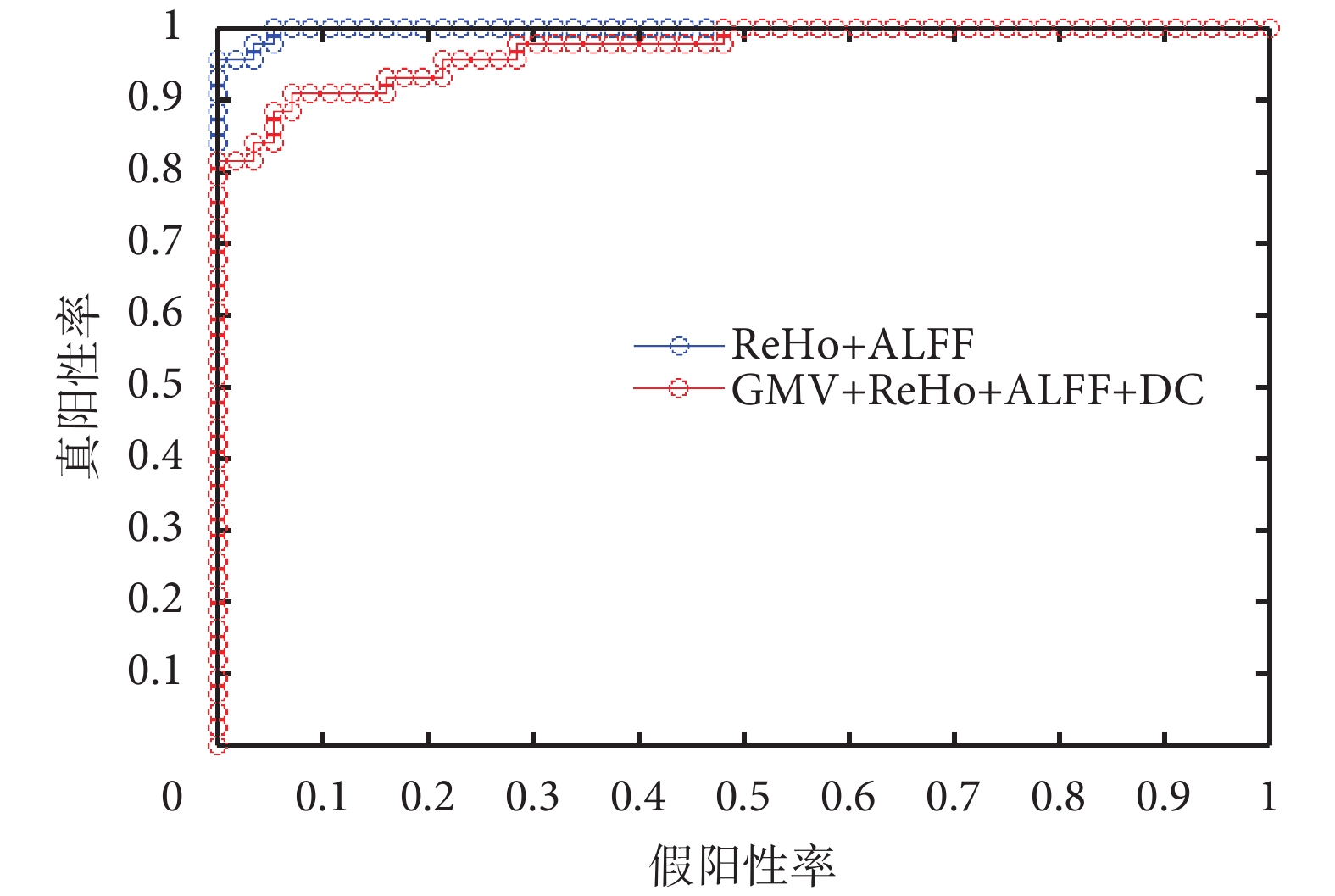

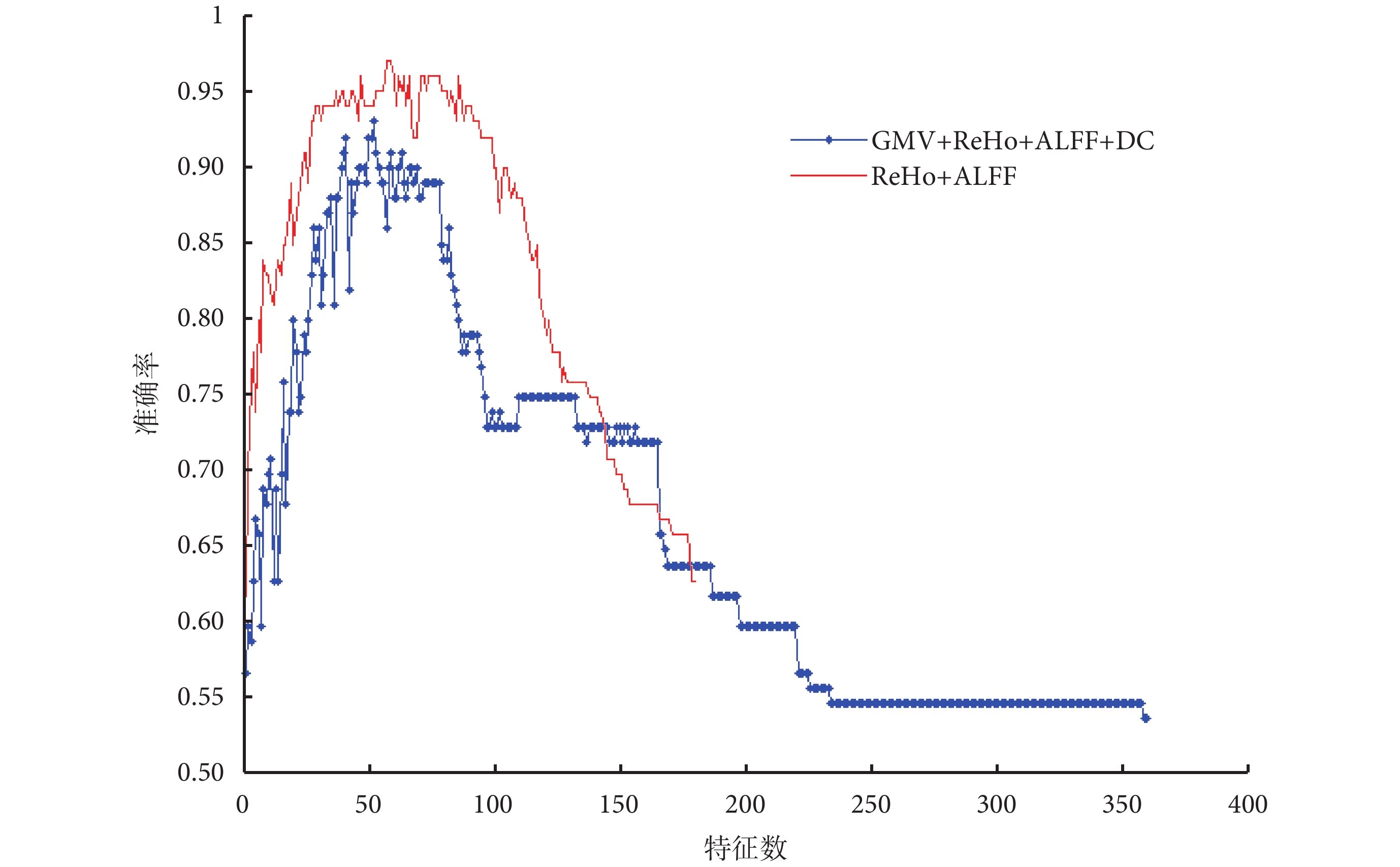

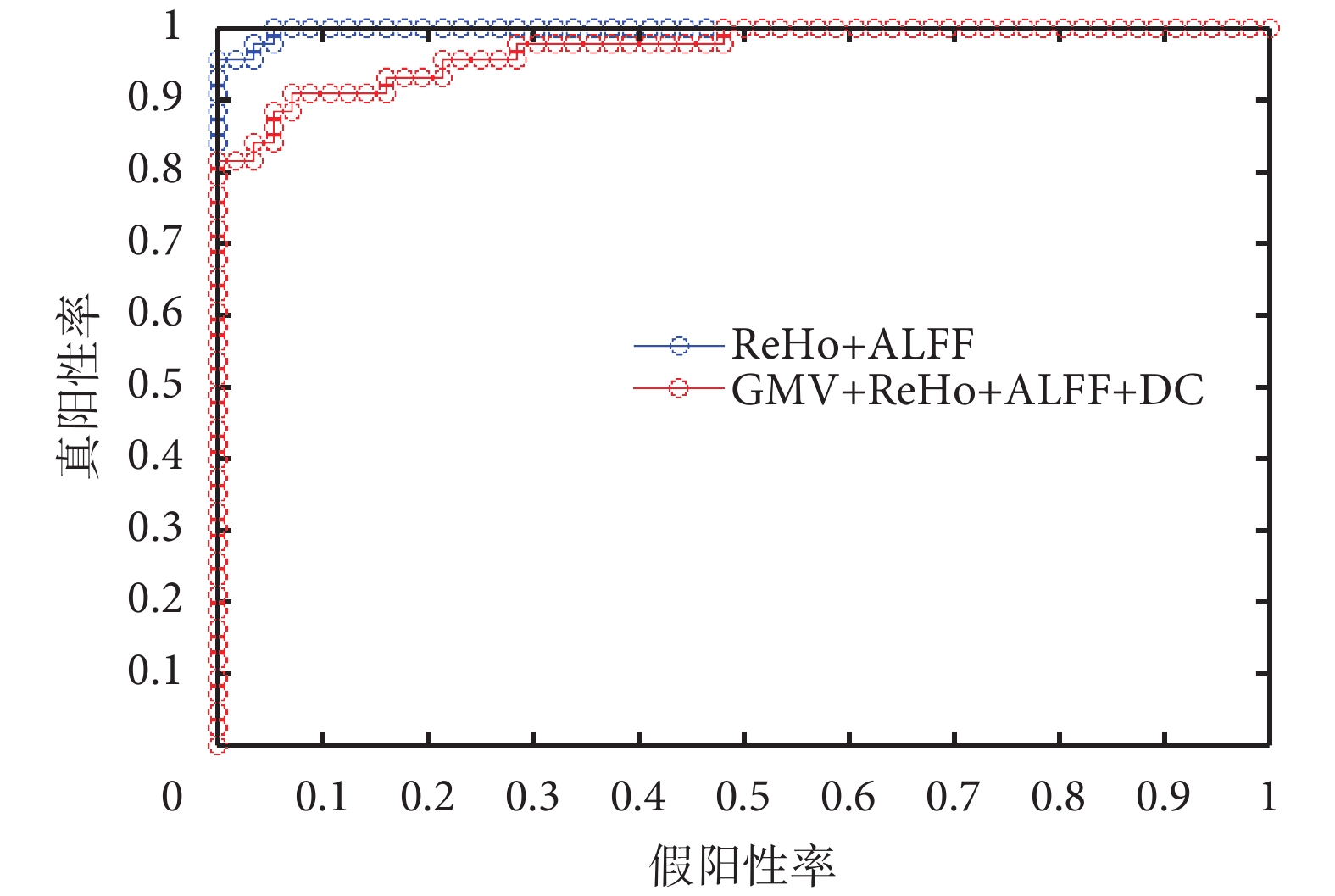

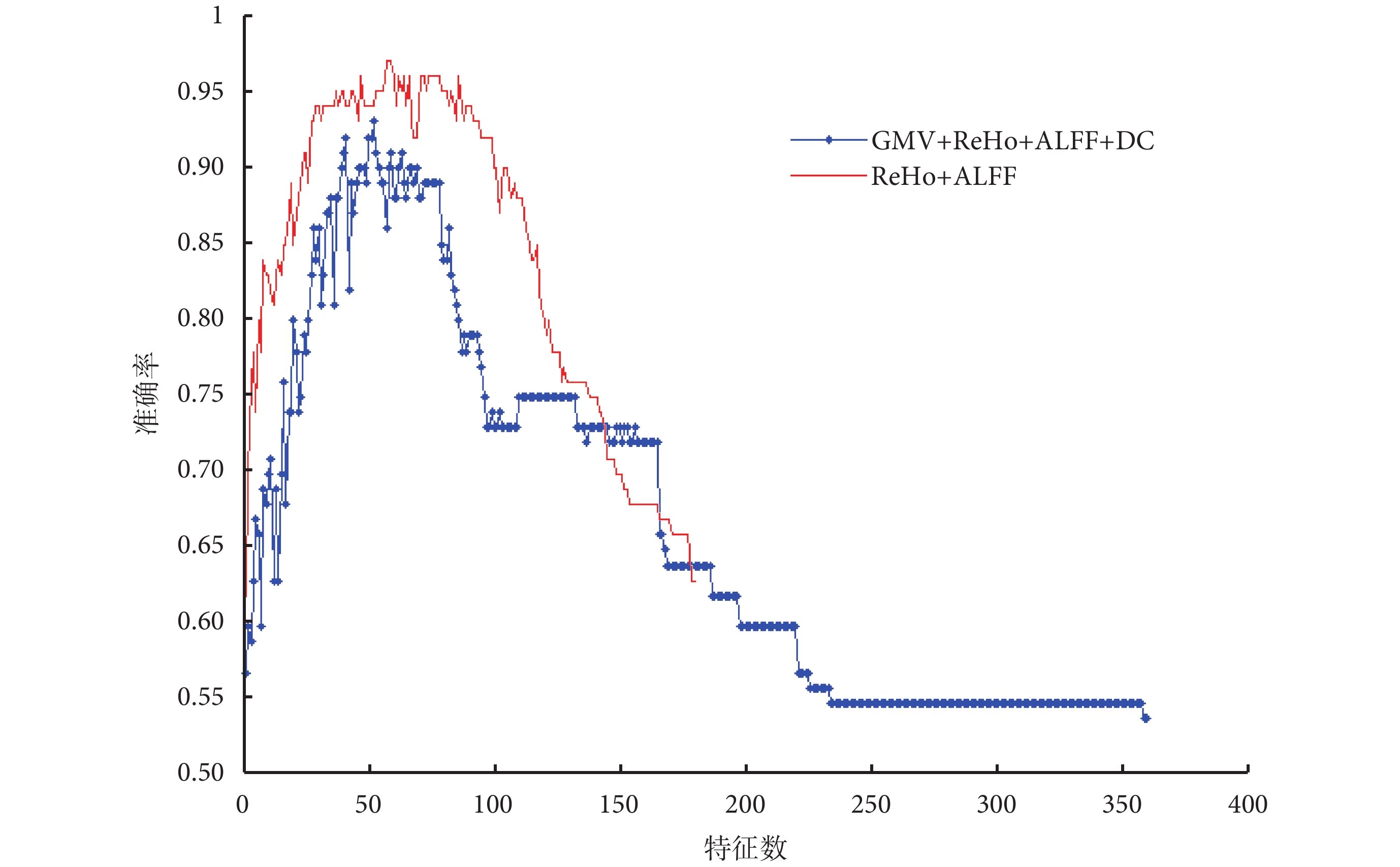

在輸入特征為 ReHo 和 ALFF 的組合時,取得了最好的分類效果,其中 S 達到了 100.00%,T 為 94.64%,A 達到 96.97%,AUC 達到 0.998(P < 0.01)。以 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 為輸入取得了較好的分類效果,S 達到了 86.05%,T 為 94.64%,A 達到 90.91%,AUC 為 0.968( P < 0.01)。詳細的分類效果如 表 2 所示,同時給出了分別以 ReHo 和 ALFF 組合,以及 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 組合為輸入時的 ROC 曲線(見圖 1),以及分類準確率隨特征數改變而變化的曲線(見圖 2)。

圖1

分別以 ReHo + ALFF 和 GMV + ReHo + ALFF + DC 為輸入時的 ROC 曲線

Figure1.

ROC curves with putting ReHo + ALFF and GMV + ReHo + ALFF + DC as input features, respectively

圖1

分別以 ReHo + ALFF 和 GMV + ReHo + ALFF + DC 為輸入時的 ROC 曲線

Figure1.

ROC curves with putting ReHo + ALFF and GMV + ReHo + ALFF + DC as input features, respectively

圖2

使用不同特征數得到的分類準確度

圖2

使用不同特征數得到的分類準確度

其中降維是依據 RFE 算法

Figure2. Accuracy of classification using different number of features in the classification processthe reduction of features is based on RFE

2.2 特征權重

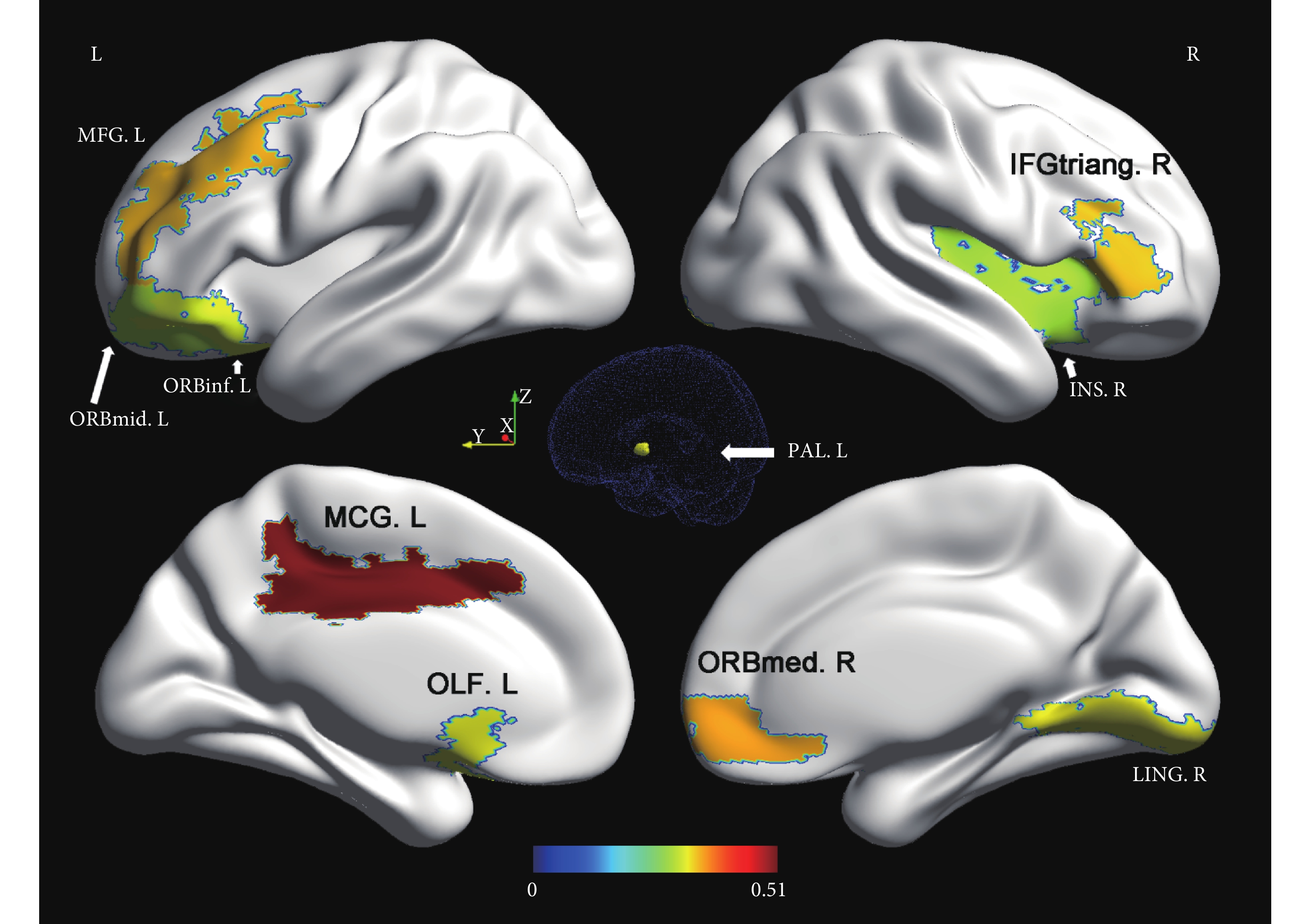

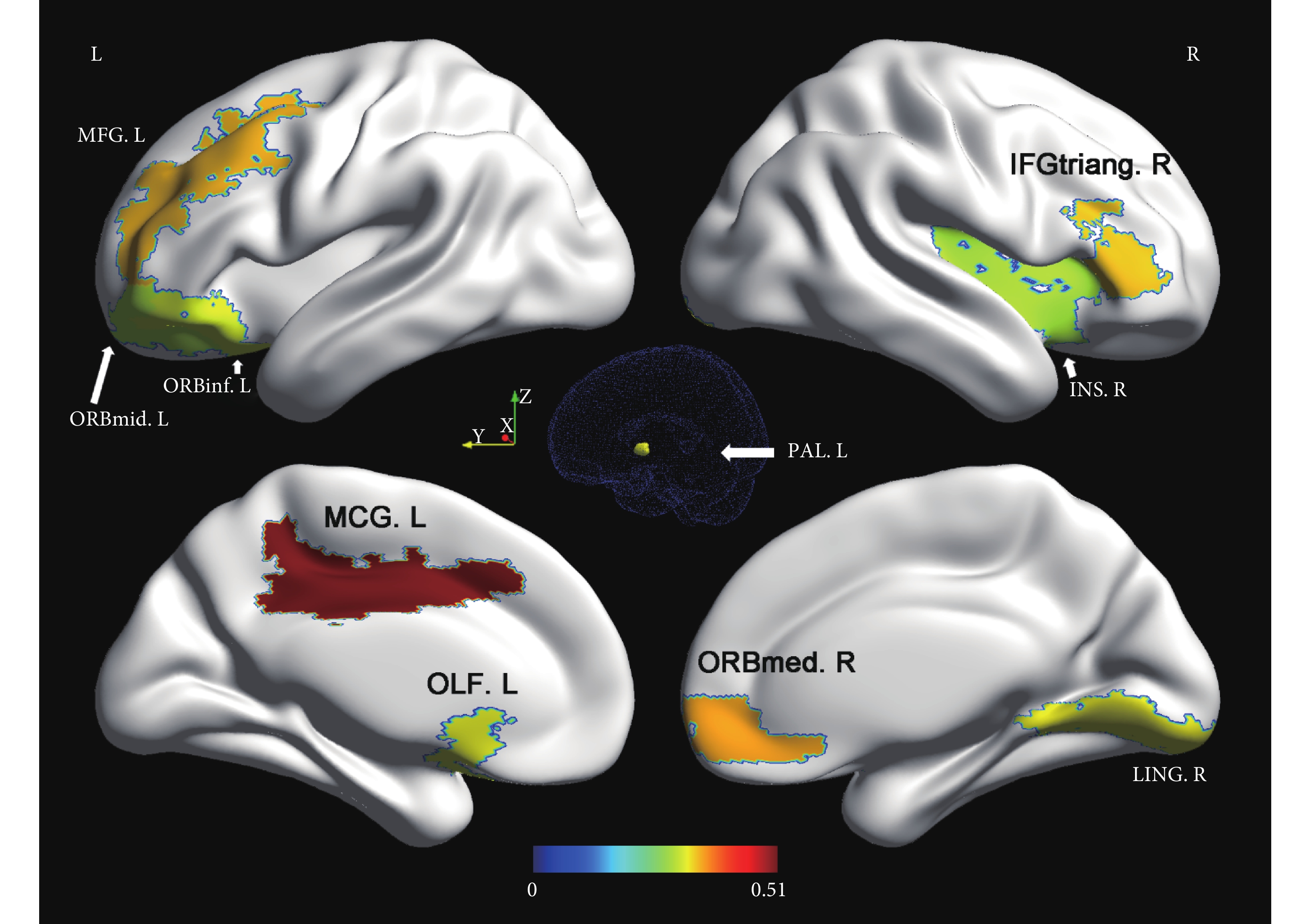

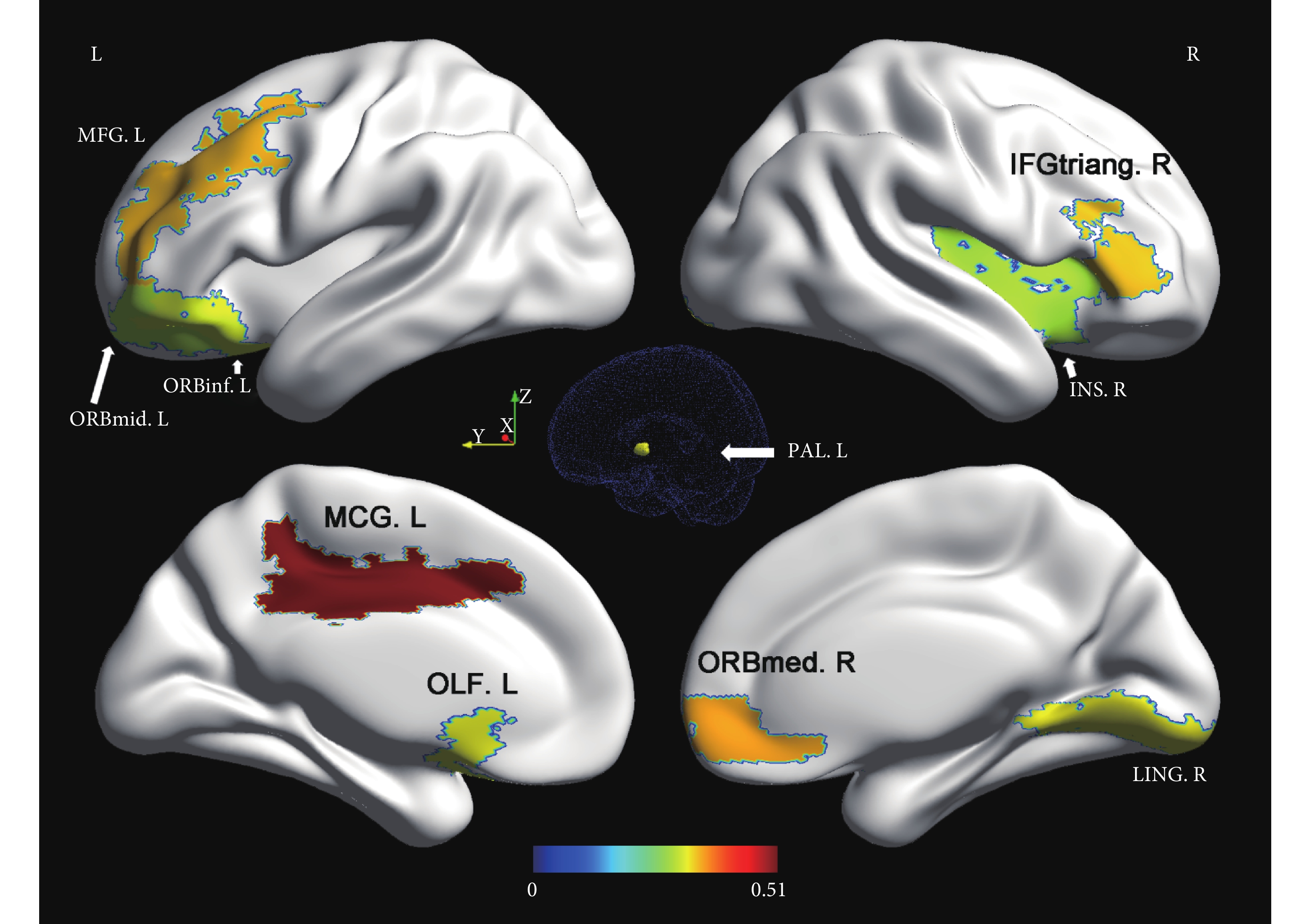

圖 3 和表 3 列舉了在分類過程中權重最大的 10 個腦區,包括:左側扣帶回中部、右側額葉中眶部、左側額中回、右側額下回三角部、右側舌葉、左側嗅球、左側額下回眶部、蒼白球、左側額中回眶部和右側腦島。

圖3

權重最大的 10 個腦區示意圖

Figure3.

The top 10 brain regions with the most discrimination power

圖3

權重最大的 10 個腦區示意圖

Figure3.

The top 10 brain regions with the most discrimination power

3 討論

本研究基于多模態 MRI 圖像,使用多水平的特征,利用 SVM-RFE 算法區分 FESZ 患者和 NCs,用 ReHo + ALFF 作為輸入,獲得了 96.97% 的最高準確度,并且 AUC 值達到了 0.998。由圖 2 可知,分類器的分類精度不是簡單地隨特征量增加而增加的,特征數量過多可能會導致過擬合現象,選擇合適的特征數量對分類效果有至關重要的影響。另外選擇不同的特征形態,如結構特征和功能特征,也可能影響分類的結果。之前的一項研究使用多模態 MRI,用多特征對阿爾茨海默病患者和正常人進行區分,使用 GMV + ReHo + ALFF + DC 作為輸入取得了最好的分類效果[12]。但本組結果中,選取 ReHo + ALFF 作為輸入取得了最好的分類效果,而不是 GMV + ReHo + ALFF + DC。很多研究表明 FESZ 患者大腦結構損傷范圍沒有慢性 SZ 患者的損傷范圍廣泛[11, 21];經過藥物治療后,SZ 患者的部分大腦功能活動得到恢復[22-23]。因此,在對 FESZ 進行自動識別的時候,ReHo + ALFF 可能是更為敏感的特征。但是,也不排除另一種可能是由于樣本存在局限性。

我們發現在分類中權重最大的腦區主要在額葉,之前很多研究包括采用組分析方法和獨立成分分析方法的研究也表明了 SZ 患者額葉的異常[2, 4]。在對 SZ 的研究中,不同研究方法都顯示了額葉的結構、功能受損,這些方法相互驗證,使額葉成為最受關注的腦區之一[24]。額眶部在情緒的處理中起到了重要作用,它的異常可能使感知覺的異常更為顯著,導致幻覺和錯覺[25]。最近一項研究表明 FESZ 患者的額眶部內側皮層和前扣帶回的白質連接異常,并且這種異常與量表中關于情感、幻覺和錯覺相關的評分有統計學意義的相關性[26]。額葉和其它腦區連接程度的改變與患者認知功能的損傷程度以及主要癥狀的嚴重程度相關,表明了連接模式的異常可能引發了 SZ 的主要癥狀[27]。但不同方法得到的結果仍有差異,統計水平不同、所選取腦區數量不同、樣本不同以及不同方法本身的特點可能導致了這種差異。因此,增加樣本數量以及多方法融合將使研究的結果更加穩定。

本研究還存在一定局限性:① 本研究的樣本數量不大,分類訓練出來的模型魯棒性不強,我們會在接下來的研究中擴充樣本的數量;② 本研究只對 FESZ 患者進行了研究,我們會在接下來的研究中對這些 FESZ 患者進行隨訪,進一步闡述疾病的病理機制。

4 結語

本文基于腦多模態 MRI 數據,使用包括 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 的多水平特征作為 SVM-RFE 分類器的輸入,達到了 96.97% 的高分類準確率,能從個體水平上有效區分 FESZ 患者和 NCs,并發現在分類中權重最高的腦區主要集中在額葉,說明額葉的特征用于 SZ 的早期診斷可能敏感性更高。本研究對 FESZ 的臨床診斷有重要的參考價值。

引言

精神分裂癥(schizophrenia,SZ)是一種常見的重性精神疾病,常有感知覺、思維、情感和行為等多方面的障礙,臨床癥狀主要包括幻覺、妄想、社會功能退縮、注意力及工作記憶損害等[1]。SZ 的發病原因非常復雜,包括遺傳、發育、免疫、心理、環境和社會等因素,病理機制至今仍未完全明確。磁共振影像(magnetic resonance imaging,MRI)的誕生使得定量化檢測大腦結構和功能特征成為可能,為闡明 SZ 的病理機制開辟了一條新的道路。結構 MRI 包含了大腦形態特征的信息,可用于對灰質體積(gray matter volume,GMV)等的測量;功能 MRI(functional MRI,fMRI)則可以基于血氧水平依賴實時地檢測大腦的功能活動情況。大量的研究表明了慢性 SZ 患者大腦額、顳葉的結構和功能異常[2-6]。同時也有研究表明了慢性 SZ 患者頂葉、枕葉、基底節、腦島等的結構和功能異常[4, 7-9]。但是,慢性 SZ 患者受到藥物和長期疾病的影響,大腦結構異常可能更為廣泛[2, 10-11]。為避免這些影響,我們選擇首發 SZ(first-episode SZ,FESZ)患者作為研究對象。

上述研究主要是分析組水平上的大腦差異,并不能對單個受試者進行分類。而機器學習可以對單個受試者進行自動分類,因而近年來被廣泛用于神經和精神類疾病的研究,如阿爾茨海默病、SZ 和抑郁癥等[12-14]。但之前對 SZ 的研究大部分只采用單一模態的特征進行分類[13, 15],可能會忽略其他模態 MRI 中的有效信息。

本文結合結構 MRI 和靜息態 fMRI(resting-state fMRI,rs-fMRI),以 GMV、局部一致性(regional homogeneity,ReHo)、低頻振蕩振幅(amplitude of low frequency fluctuation,ALFF)和度中心度(degree centrality,DC)為特征參數,利用基于遞歸特征消除(recursive feature elimination,RFE)的支持向量機(support vector machine,SVM)(即 SVM-RFE 算法)[16]對 FESZ 患者和正常人(normal controls,NCs)進行分類,比較不同特征結合對分類效果的影響,并找到權重最大的十個腦區,為 SZ 患者的臨床診斷提供神經影像學參考。

1 方法

1.1 實驗材料與設計

FESZ 患者在廣州醫科大學附屬腦科醫院(廣州市惠愛醫院)招募,入組標準如下:① 采用基于《精神障礙診斷與統計手冊》第 4 版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition-Text Revision,DSM-Ⅳ-TR)的結構式臨床訪談(Structured Clinical Interview for DSM,SCID),符合 DSM-Ⅳ-TR 關于精神分裂癥的臨床診斷標準;② 住院患者,生物學父母均為漢族,年齡 18~45 歲;③ 陽性與陰性癥狀量表(Positive And Negative Syndrome Scale,PANSS)的總分≥60 分(1-7 分制),其中 7 個陽性癥狀條目中,評分≥4 分的條目必須≥3 項,其中幻覺行為評分≥4 分;④ 病程小于 2 年且首次發作,未使用過任何精神科藥物治療。NCs 組通過海報或論壇等形式向社會公開募集,要求生物學父母均為漢族,年齡 18~45 歲。

所有受試者符合以下標準將被剔除:① 采用 DSM-Ⅳ-TR 的 SCID,有其他符合 DSM-Ⅳ 軸Ⅰ診斷的精神疾病或符合 DSM-Ⅳ-TR 酒藥依賴(尼古丁依賴除外)診斷標準;② 兩系三代內有親屬符合 DSM-Ⅳ 軸Ⅰ診斷標準的精神障礙;③ 患有嚴重的不穩定的軀體疾病者;已確診的糖尿病、甲狀腺疾病、高血壓病、心臟病等。所有受試者在量表測試及 MRI 等檢測前均充分了解了實驗細節并簽署了知情書,實驗嚴格根據赫爾辛基宣言的要求,并在廣州市惠愛醫院倫理委員會的許可下開展。

實驗納入 44 名 FESZ 患者和 56 名 NCs,其中一名 FESZ 患者因為頭動過大被去除(詳見 1.3.2 節)。受試者特征如表 1 所示。對兩組的性別進行 χ2 檢驗,對兩組的年齡、大腦體積、PANSS 各項評分以及教育年限進行雙樣本 t 檢驗,兩組之間年齡、性別和大腦體積無明顯差異,PANSS 各項評分有明顯差異,但教育年限也有明顯差異。為了去除這一協變量的影響,我們對后面計算得到的參數進行了多元線性回歸,去除了年齡、性別、教育年限和大腦體積的影響。

1.2 數據獲取

所有受試者通過飛利浦 3.0T 場強的 MRI 掃描儀,在標準的頭部線圈內完成掃描。有研究表明大腦執行認知任務的時候能量消耗增加值只占靜息態時人腦所需能量的 5%,這表明人腦在靜息狀態時也在不斷活動[17]。在任務態 fMRI 的實驗中,一部分受試者無法順利完成任務,而掃描靜息態 fMRI 則可以避免這一問題,因此本研究選擇掃描靜息態 fMRI。在掃描的過程中要求受試者平靜地躺在儀器內,呼吸保持平穩,閉眼放松,保持意識清晰,不要有任何思維活動,不要睡著。三維結構 MRI 是應用 T1 加權三維磁化強度預備梯度回波序列進行掃描,掃描層面平行于前后聯合。掃描參數設置如下:TR = 8.2 ms,TE = 3.7 ms,TI = 795 ms,翻轉角 = 7°,層數 188,層厚 = 1 mm,層間距 = 0 mm,矩陣 = 256×256,體素為 1 mm × 1 mm × 1 mm。fMRI 應用軸向回波平面成像序列進行掃描,掃描層面平行于前后聯合。掃描參數設置如下:TR = 2 000 ms,TE = 30 ms,FOV 為 220 mm × 220 mm,翻轉角 = 90°,層數 36,層厚 = 4 mm,矩陣 = 64×64,體素為 3.4 mm × 3.4 mm × 4 mm,共掃描 240 次,總掃描時間為 486 s。

1.3 數據預處理

1.3.1 結構 MRI 數據分析 結構 MRI 通過 Statistical Parametric Mapping(SPM8,http://www. fil.ion.ucl.ac.uk/spm)和 DPARSF V4.0(http://www. restfmri.net)軟件進行預處理。對每張 T1 加權 MRI 進行分割、配準、空間標準化和平滑。用自動解剖標簽(automated anatomical labeling,AAL)模板將每位受試者的灰質圖像分割成 90 個感興趣區域(region of interest,ROI),得到每位受試者 90 個 ROI 的 GMV。

1.3.2 fMRI 數據分析 fMRI 也通過 SPM8 和 DPARSF 軟件進行預處理。由于掃描初始信號不穩定以及受試者需要適應環境,前 10 個時間點的數據被去除,剩下 230 個時間點的數據進行了時間層的校正,同時將圖像配準到第一個時間點的圖像。其中有一名 FESZ 患者因為頭動過大(最大頭動 >2 mm 或者頭動角度 > 2°)而被剔除。我們去除了頭動和全局信號的影響。校正后的圖像通過 SPM 自帶的標準 EPI 模板進行空間標準化之后重采樣,采用帶通濾波器提取 0.01~0.08 Hz 的信號。

ReHo 的定義是一個體素的時間序列和它相鄰體素的時間序列的肯德爾協和系數,被用于衡量 fMRI 時間序列局部同步程度,其值越大代表序列的同步性越高[18]。我們選擇的體素的相鄰體素個數為 26,利用上述預處理之后的圖像進行 ReHo 的計算,之后再對 ReHo 進行標準化。然后將每個人的 ReHo 圖像用 AAL 模板分割成 90 個 ROI,得到 90 個 ROI 的 ReHo 值。

一個體素的 ALFF 為該體素的時間序列經過快速傅里葉變換后,頻率在 0.01~0.08 Hz 之間的功率譜的平方根,它對于測量大腦局部自發神經活動是有生理學意義的。用濾波之后的圖像計算 ALFF,之后進行標準化,并用 AAL 模板進行分割,得到大腦 90 個 ROI 的 ALFF 值。

DC 描述了一個給定 ROI 和其他腦區的平均相關程度。一個 ROI 的 DC 定義為它與其它 89 個 ROI 的功能連接之和,而兩個 ROI 之間的功能連接即為它們時間序列的皮爾森相關系數。用 AAL 模板將單個受試者濾波后的圖像分割成 90 個 ROI,每個 ROI 的時間序列為該 ROI 內所有體素時間序列的平均值。DC 的表達式如下:

|

其中 Rij 為區域 i 和區域 j 的時間序列的皮爾森相關系數,N 為 ROI 的總數。

1.4 SVM-RFE 分類

SVM 是一種基于結構風險最小化原則的有效的分類算法。它的基本思想如下:將特征通過核函數映射到高維空間,在這個高維空間內尋找一個超平面,使得兩類數據集中到超平面最近的數據點到超平面的距離最大[19]。本研究以 90 個 ROI 的 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 間的 15 種排列組合作為輸入特征,由于樣本的特征數量大于樣本數,所以選用線性核函數來減少過擬合的風險。

在分類的過程中,有一些特征對分類來說是冗余的,可能會造成過擬合的風險,降低特征維度不僅簡化了分類模型,又提高了分類精度。RFE 就是一種有效的降維方法。它是一種循環算法,將特征應用于 SVM 分類器,得到每個特征的權重,移除權重最小的特征,再作為 SVM 分類器的輸入,周而復始。本文中分別以 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 的 15 種排列組合作為輸入特征,將輸入特征數從最大值降到 1,得到每一次分類的效果,選取精確度最高時所選用的特征作為 RFE 降維的結果,這一過程總耗時 2 022 s。對于每次的分類,每個腦區對應的特征有其相應的權重,將該腦區對應的所有特征權重標準化后乘以此次分類的準確度作為該次分類過程中該腦區的權重,將 15 次分類中該腦區的權重求和作為該腦區最終的權重。

我們用留一交叉驗證法來判別分類器的分類效果,即將一個樣本作為測試集,其他樣本作為訓練集,將訓練集用于 SVM-RFE 分類器,訓練出一個模型,用測試集驗證模型的準確程度。分類器的效果用敏感度 S、特異性 T 和準確率 A 來評價,其計算公式如下:

|

|

|

其中 TP 是 FESZ 患者被正確分類的個數;FN 是 FESZ 患者被錯誤分類的個數;TN 是 NCs 被正確分類的個數;FP 是 NCs 被錯誤分類的個數。

我們進一步用受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線下面積(area under the curve,AUC)來評價分類效果,ROC 曲線的縱軸是真陽性率,即為 TP/(TP + FN),橫軸是假陽性率,即為 FP/(TN + FP)。AUC 的取值范圍是 0~1,值越接近 1 表明分類效果越好。

分類結果的統計學意義用置換檢驗來評估,如果結果無統計學意義則表明用 SVM 分類和隨機分類沒有差別[20]。我們將訓練集的類別隨機置換 1 000 次,每次置換后進行分類分析,得到相應的分類效果。隨后將類別置換后的分類效果與類別未置換的分類效果進行比較,P < 0.01 為結果有統計學意義。

2 結果

2.1 分類效果

在輸入特征為 ReHo 和 ALFF 的組合時,取得了最好的分類效果,其中 S 達到了 100.00%,T 為 94.64%,A 達到 96.97%,AUC 達到 0.998(P < 0.01)。以 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 為輸入取得了較好的分類效果,S 達到了 86.05%,T 為 94.64%,A 達到 90.91%,AUC 為 0.968( P < 0.01)。詳細的分類效果如 表 2 所示,同時給出了分別以 ReHo 和 ALFF 組合,以及 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 組合為輸入時的 ROC 曲線(見圖 1),以及分類準確率隨特征數改變而變化的曲線(見圖 2)。

圖1

分別以 ReHo + ALFF 和 GMV + ReHo + ALFF + DC 為輸入時的 ROC 曲線

Figure1.

ROC curves with putting ReHo + ALFF and GMV + ReHo + ALFF + DC as input features, respectively

圖1

分別以 ReHo + ALFF 和 GMV + ReHo + ALFF + DC 為輸入時的 ROC 曲線

Figure1.

ROC curves with putting ReHo + ALFF and GMV + ReHo + ALFF + DC as input features, respectively

圖2

使用不同特征數得到的分類準確度

圖2

使用不同特征數得到的分類準確度

其中降維是依據 RFE 算法

Figure2. Accuracy of classification using different number of features in the classification processthe reduction of features is based on RFE

2.2 特征權重

圖 3 和表 3 列舉了在分類過程中權重最大的 10 個腦區,包括:左側扣帶回中部、右側額葉中眶部、左側額中回、右側額下回三角部、右側舌葉、左側嗅球、左側額下回眶部、蒼白球、左側額中回眶部和右側腦島。

圖3

權重最大的 10 個腦區示意圖

Figure3.

The top 10 brain regions with the most discrimination power

圖3

權重最大的 10 個腦區示意圖

Figure3.

The top 10 brain regions with the most discrimination power

3 討論

本研究基于多模態 MRI 圖像,使用多水平的特征,利用 SVM-RFE 算法區分 FESZ 患者和 NCs,用 ReHo + ALFF 作為輸入,獲得了 96.97% 的最高準確度,并且 AUC 值達到了 0.998。由圖 2 可知,分類器的分類精度不是簡單地隨特征量增加而增加的,特征數量過多可能會導致過擬合現象,選擇合適的特征數量對分類效果有至關重要的影響。另外選擇不同的特征形態,如結構特征和功能特征,也可能影響分類的結果。之前的一項研究使用多模態 MRI,用多特征對阿爾茨海默病患者和正常人進行區分,使用 GMV + ReHo + ALFF + DC 作為輸入取得了最好的分類效果[12]。但本組結果中,選取 ReHo + ALFF 作為輸入取得了最好的分類效果,而不是 GMV + ReHo + ALFF + DC。很多研究表明 FESZ 患者大腦結構損傷范圍沒有慢性 SZ 患者的損傷范圍廣泛[11, 21];經過藥物治療后,SZ 患者的部分大腦功能活動得到恢復[22-23]。因此,在對 FESZ 進行自動識別的時候,ReHo + ALFF 可能是更為敏感的特征。但是,也不排除另一種可能是由于樣本存在局限性。

我們發現在分類中權重最大的腦區主要在額葉,之前很多研究包括采用組分析方法和獨立成分分析方法的研究也表明了 SZ 患者額葉的異常[2, 4]。在對 SZ 的研究中,不同研究方法都顯示了額葉的結構、功能受損,這些方法相互驗證,使額葉成為最受關注的腦區之一[24]。額眶部在情緒的處理中起到了重要作用,它的異常可能使感知覺的異常更為顯著,導致幻覺和錯覺[25]。最近一項研究表明 FESZ 患者的額眶部內側皮層和前扣帶回的白質連接異常,并且這種異常與量表中關于情感、幻覺和錯覺相關的評分有統計學意義的相關性[26]。額葉和其它腦區連接程度的改變與患者認知功能的損傷程度以及主要癥狀的嚴重程度相關,表明了連接模式的異常可能引發了 SZ 的主要癥狀[27]。但不同方法得到的結果仍有差異,統計水平不同、所選取腦區數量不同、樣本不同以及不同方法本身的特點可能導致了這種差異。因此,增加樣本數量以及多方法融合將使研究的結果更加穩定。

本研究還存在一定局限性:① 本研究的樣本數量不大,分類訓練出來的模型魯棒性不強,我們會在接下來的研究中擴充樣本的數量;② 本研究只對 FESZ 患者進行了研究,我們會在接下來的研究中對這些 FESZ 患者進行隨訪,進一步闡述疾病的病理機制。

4 結語

本文基于腦多模態 MRI 數據,使用包括 GMV、ReHo、ALFF 和 DC 的多水平特征作為 SVM-RFE 分類器的輸入,達到了 96.97% 的高分類準確率,能從個體水平上有效區分 FESZ 患者和 NCs,并發現在分類中權重最高的腦區主要集中在額葉,說明額葉的特征用于 SZ 的早期診斷可能敏感性更高。本研究對 FESZ 的臨床診斷有重要的參考價值。