孤獨癥譜系障礙(ASD)是一種涉及多種神經系統的復雜發育障礙性疾病,主要表現為社交溝通障礙以及刻板行為。腦電圖(EEG)測量與皮層突觸活動相關的神經電生理變化,對檢查者無損傷,已被證明是檢測神經疾病的有力工具。為深入研究低頻重復經顱磁刺激(rTMS)應用于 ASD 患者康復的作用,本文招募 32 名 ASD 被試,其中 16 名 ASD 患者作為實驗組,16 名 ASD 患者作為對照組,用頻率為 1 Hz 的 rTMS 調控實驗組,基于快速傅里葉變換提取額葉、頂葉、左顳葉、右顳葉、枕葉五個腦區的節律,用非參數估計中的 Welch 法計算四個頻段的相對功率及額葉內通道之間的相干性,并分析所有 ASD 被試干預前后靜息態腦電特征值的變化。統計實驗組干預前后的孤獨癥行為量表(ABC),計算并比較干預前后各項指標得分。結果顯示經過 rTMS 干預之后,ASD 患者右顳葉和頂葉 δ 頻段的相對功率普遍降低,額葉通道之間的相干性降低。此研究表明 rTMS 能夠改善 ASD 患者的注意力、執行能力、語言能力,減少刻板行為和過激行為。

引用本文: 佟禎, 丁萌, 李小俚, 蔡二娟, 康健楠. 低頻重復經顱磁刺激對孤獨癥兒童腦電節律的影響. 生物醫學工程學雜志, 2018, 35(3): 337-342. doi: 10.7507/1001-5515.201707001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorder,ASD)是一種涉及多種神經系統的發育障礙性疾病,主要表現為社交溝通障礙以及刻板行為。相關文獻表明,孤獨癥患者對周圍環境的感覺與視覺感知存在異常[1-2]。根據美國疾病控制與預防中心的最新數據顯示,孤獨癥的發病率已經達到 1/68[3]。隨著孤獨癥發病率的急劇增加,治療 ASD 已經成為全球熱點話題。到目前為止,ASD 的發病機制沒有得到一致的確認,能夠針對孤獨癥核心癥狀進行治療的藥物極少。同時,ASD 的診斷和定義僅依靠行為和量表進行評估,缺乏客觀評估依據。

腦電圖是測量皮層神經元間電活動的神經電生理變化的有力工具,對測量者無損傷,常應用于多種神經精神障礙的研究。靜息態腦電一般分為五種頻段:δ_(1~4 Hz)、θ_(4~8 Hz)、α_(8~13 Hz)、β_(13~30 Hz)和 γ_(30~100 Hz)。不同的頻段與不同的認知記憶綜合功能相關[4]。其中,δ 頻段覆蓋全腦區,與注意力相關,δ 頻段過多,導致注意力不集中[5]。有研究發現 ASD 兒童患者在功率譜能量上與正常人有很大區別,正常人腦電特征呈倒“U”型,低頻和高頻能量分布較少,中間頻段能量分布較多;而 ASD 兒童的功率譜能量分布呈“U”型,低頻和高頻能量分布過多,而中間頻段能量分布過少,與正常兒童正好相反[6]。另外,在 ASD 兒童的額葉、頂葉、右顳葉區都發現 δ 頻段的相對功率和絕對功率過大,且分布廣泛。因為 δ 頻段的振蕩可以引起神經元抑制/興奮失衡,從而可造成 ASD 患者額葉和顳葉皮層中的神經元和連通性被破壞。有文獻證實,δ 頻段能量分布過高在低功能[即智力商數(intelligence quotient,IQ)< 80]ASD 患者中影響最為嚴重,其中超過 20% 的 ASD 患者處于大腦發育遲緩狀態[7]。

ASD 患者大腦異常連接與其核心癥狀有著非常緊密的關系。有研究表明,ASD 患者大腦連接性存在長距離連接缺乏而短距離連接過剩的特點,在額葉尤為突出[8]。額葉同其他腦區的連接不足,而額葉腦區內部卻連接過剩。這種異常連接直接導致孤獨癥患者對外來信息無法進行辨識加工,進而不能作出準確回應。

ASD 的康復問題已經引起全世界范圍內越來越多的關注,其中,低頻重復經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)以其安全有效和非侵入性的特點成為近年來治療神經性疾病的有力工具[9]。TMS 是一種無創神經調控技術,能夠通過對特定腦區的刺激改變皮層內神經回路的電活動,調節神經元抑制/興奮,從而改變 ASD 患者的個體感知與社會交往能力。rTMS 作為一種非侵入式手段,可以改變皮層內神經元的興奮性,并且能夠通過改變刺激的部位和參數達到對不同神經疾病進行治療的效果。文獻表明 rTMS 技術已經應用到治療抑郁癥、多動癥、阿爾茲海默癥、精神分裂癥、戒除煙癮,以及提高學習能力等方面[10-15]。本研究將低頻 rTMS 技術應用于 ASD 兒童康復中,并對干預前后腦電信號的變化作出闡述分析。

1 材料與方法

1.1 被試

入組患者均由兒童神經科醫生根據《精神病診斷與統計手冊》(第五版)和《孤獨癥診斷訪談量表》(修訂版)進行診斷確定,并由兒科醫生通過第五版兒童韋氏智力測試量表測得 IQ < 80。入組被試共 32 名,其中實驗組 16 名,14 男 2 女,均為右利手,年齡為(6.68 ± 0.6)歲,IQ 為(66.56 ± 7.8)分,詳細情況如 表 1 所示。對照組 16 名,基本情況與實驗組一一對應。詳細情況如表 2 所示。將兩組被試的年齡和 IQ 進行獨立樣本 t 檢驗,年齡:t = 0,P = 1;IQ:t = –0.479,P = 0.635。因此,兩組被試基本情況相似,有可比性。

所有參與該研究的被試者及其父母均會獲得有關此項研究的相關信息,包括研究的目的、要求、程序、風險、權益,并簽署知情同意書。

1.2 數據與實驗設計

1.2.1 量表評估

孤獨癥行為量表(Autism Behavior Checklist,ABC)評估是一種用來評估和篩選 ASD 患者嚴重程度的問卷調查。要求患者看護人員或父母(與患者共同生活一個月以上的人)根據患者行為表現,用“是”或“否”的回答來完成問卷。問卷共有 57 個子項,包含五個功能區:感覺能力、語言能力、交往能力、運動能力、自我照顧能力。每個子項分數各異,將每個功能區回答“是”的每個子項對應分數相加,得到各功能區分數,最后將每個功能區分數相加得到總分數。研究表明,各功能區分數與孤獨癥嚴重程度呈正相關,得分越高癥狀越嚴重,大于等于 67 分則診斷為孤獨癥[16]。

在實驗開始之前對被試監護者詳細解釋 ABC 量表內容,要求監護者花 15~20 min 完成量表填寫,并由研究人員計算量表得分。

1.2.2 腦電數據的采集

本研究采用由美國 EGI(Electrical Geodesic IC)公司按照 10–20 國際標準導聯設計的高密度 128 通道網狀電極帽和放大器設備進行腦電數據采集。采樣頻率是 1 000 Hz,參考電極為 Cz,電極帽與頭皮之間的阻抗要求低于 50 kΩ。共記錄 128 通道的腦電數據,選擇其中 62 個通道進行分析。采集過程中,要求被試在屏蔽室中處于安靜放松狀態。

基于 MATLAB 與 EEGLAB 工具包對數據進行預處理。主要包括:① 壞通道數據替換,本文將阻抗大于 50 kΩ 或信號幅值大于 200 μV 的通道認定為壞通道,基于相鄰通道數據對壞通道進行插值;② 通過 0.5~45 Hz 的帶通濾波;③ 基于獨立成分分析(independent component analysis,ICA)算法去除眼動、眨眼、肌電等偽跡信號;④ 對所有通道進行平均參考,進一步基于視覺剔除不好的數據段,最后將數據截成時長為 4 s 的非重疊數據段。

1.2.3 TMS 干預方案

本研究中使用的經顱磁刺激儀設備是英國 Magstim 公司生產的 Magstim Rapid 220 系統,“8”字形線圈。首次治療時需確定運動閾值(motion threshold,MT),受試者取端坐位,以“8”字線圈中心置于受試者顳部皮層,通過磁刺激儀的肌電放大器在對側手部魚際肌記錄運動誘發電位(motor evoked potentials,MEP),調整刺激部位和刺激量至 10 次刺激中至少有 5 次誘發的 MEP 波幅大于 50 μV,此時的刺激輸出量即為 MT,在引出 MEP 部位水平前移 4~5 cm,該部位為背外側前額葉皮層(dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC)。

對實驗組 ASD 進行每周 2 次、為期 9 周的 rTMS 干預:在整個干預中,rTMS 的頻率參數為 1 Hz,每次干預施加 18 組脈沖,每組 10 個,組間間隔 20 s,即孤獨癥被試每次被施加 180 個頻率為 1 Hz 的磁場脈沖,強度 90% MT。rTMS 干預的位置是左右側 DLPFC,其中前 6 次干預施加于左側 DLPFC,中間 6 次施加于右側 DLPFC,最后 6 次干預施加兩側 DLPFC(左側 90 組脈沖,右側 90 組脈沖)。在刺激之前,將線圈放于被試者 DLPFC,線圈與頭部接觸,使線圈平面與頭部保持切線。

對照組 ASD 兒童每周接受 2 次 TMS 偽刺激,即將 TMS 設備放置在對照組被試的 DLPFC 位置,方案設計和操作與實驗組一致,設備處于關機狀態,并在患者耳邊播放提前錄好的 TMS 刺激時的聲音。

低頻 1 Hz 刺激能夠增強神經元的抑制作用,同時使癲癇發作的風險降低[17]。根據之前采用 rTMS 來干預精神和神經疾病患者前額葉的報道,刺激強度設置為 90% MT[18]。相關文獻表明,若 TMS 刺激脈沖數少于 100,每周刺激一次,則刺激對患者沒有功效[19]。因此,本研究中將 TMS 刺激頻率設置成 1 Hz,每次干預脈沖數為 180 個。根據 Casanova 教授提出的孤獨癥“微柱”病變理論,“微柱”結構病變使大腦皮層內抑制神經元減少,引起神經元抑制興奮比失調,進而導致孤獨癥患者在信息加工和情緒控制方面的異常,在前額葉“微柱”結構異變尤為突出,因此,將刺激部位選擇在背外側前額葉。本實驗已經通過認知神經科學與學習國家重點實驗室倫理審查委員會審查。

2 數據分析

2.1 功率譜分析

功率譜密度用來描述隨機信號的能量隨頻率變化的關系。計算功率譜通常有兩種方法,非參數估計法和參數估計法。此次研究中采用非參數估計中的 Welch 法,此方法是平均周期圖法的改進,分段數據可以重疊,每個分段數據使用加窗運算。在頻域分析上,加窗的作用是平滑原功率譜,為了減少能量泄露,使用漢寧窗作為窗函數。先分別計算 δ、θ、α、β 四個頻段的絕對功率及總功率,各個頻段的絕對功率與總功率的比值即為相對功率。然后用配對 t 檢驗比較每個腦區內在干預前后 δ 頻段相對功率的變化趨勢,檢驗水準 α = 0.05,當 P < 0.05 時,差異具有統計意義,并進行 Bonferroni 校正 [20]。

2.2 相干性的計算

在靜息狀態下,在同一頻段上通道之間存在著某種同步活動,我們用相干度來衡量通道之間的相關性。前文提到,ASD 患者的大腦功能連接異常,腦功能網絡的長距離連接不足和短距離連接過高,前額葉連接缺陷尤為突出,導致患者在情緒控制和社會認知上受到損害。本文研究 ASD 患者 δ 頻段的額葉腦區內 17 個通道之間的相干性。先選取一個通道作為研究對象,然后求出其他各個通道和這個通道的相關系數,其他通道與此通道類似。用 Welch 方法,得到輸入信號

、

、

幅值平方的相干性估計

幅值平方的相干性估計

,公式如下[21],

,公式如下[21],

|

其中

是頻率譜密度的函數,其值介于 0 和 1 之間,表示在每個頻段

是頻率譜密度的函數,其值介于 0 和 1 之間,表示在每個頻段

與

與

的相關程度。

的相關程度。

代表

代表

通道的功率譜密度,

通道的功率譜密度,

代表

代表

通道的功率譜密度,

通道的功率譜密度,

代表

代表

通道和

通道和

通道的交叉功率譜密度。

通道的交叉功率譜密度。

3 結果

3.1 δ 頻段相對功率譜比較

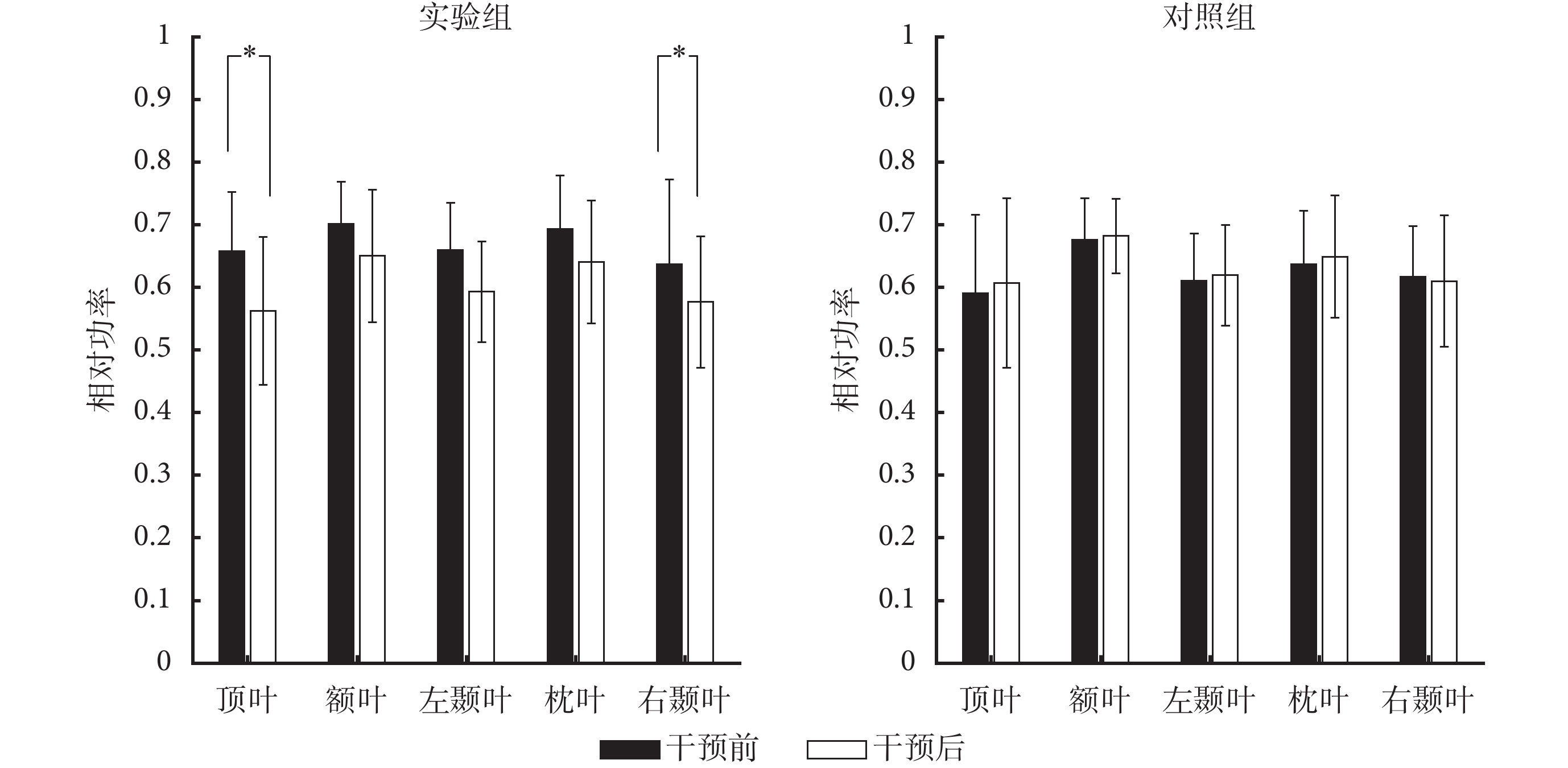

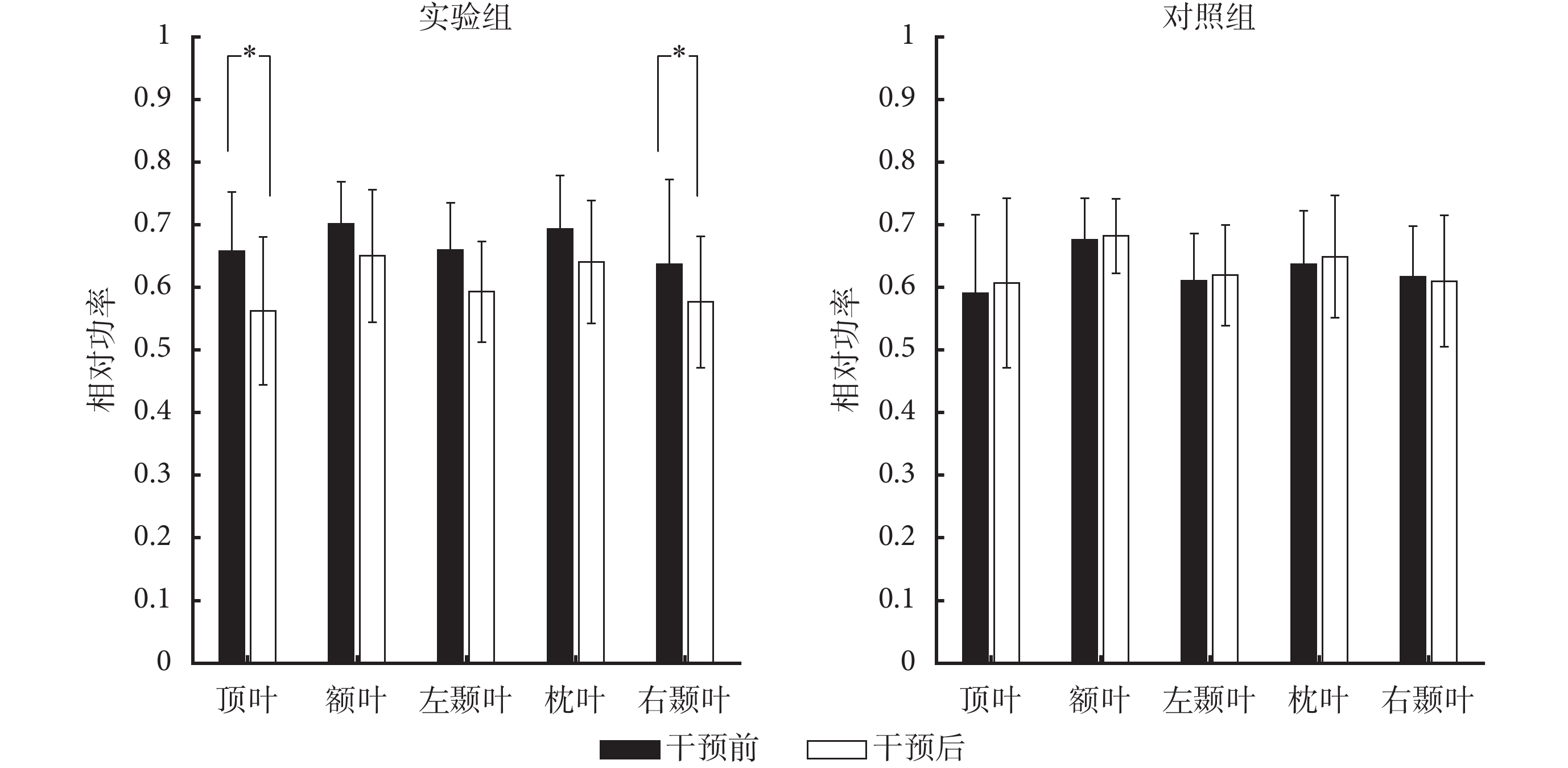

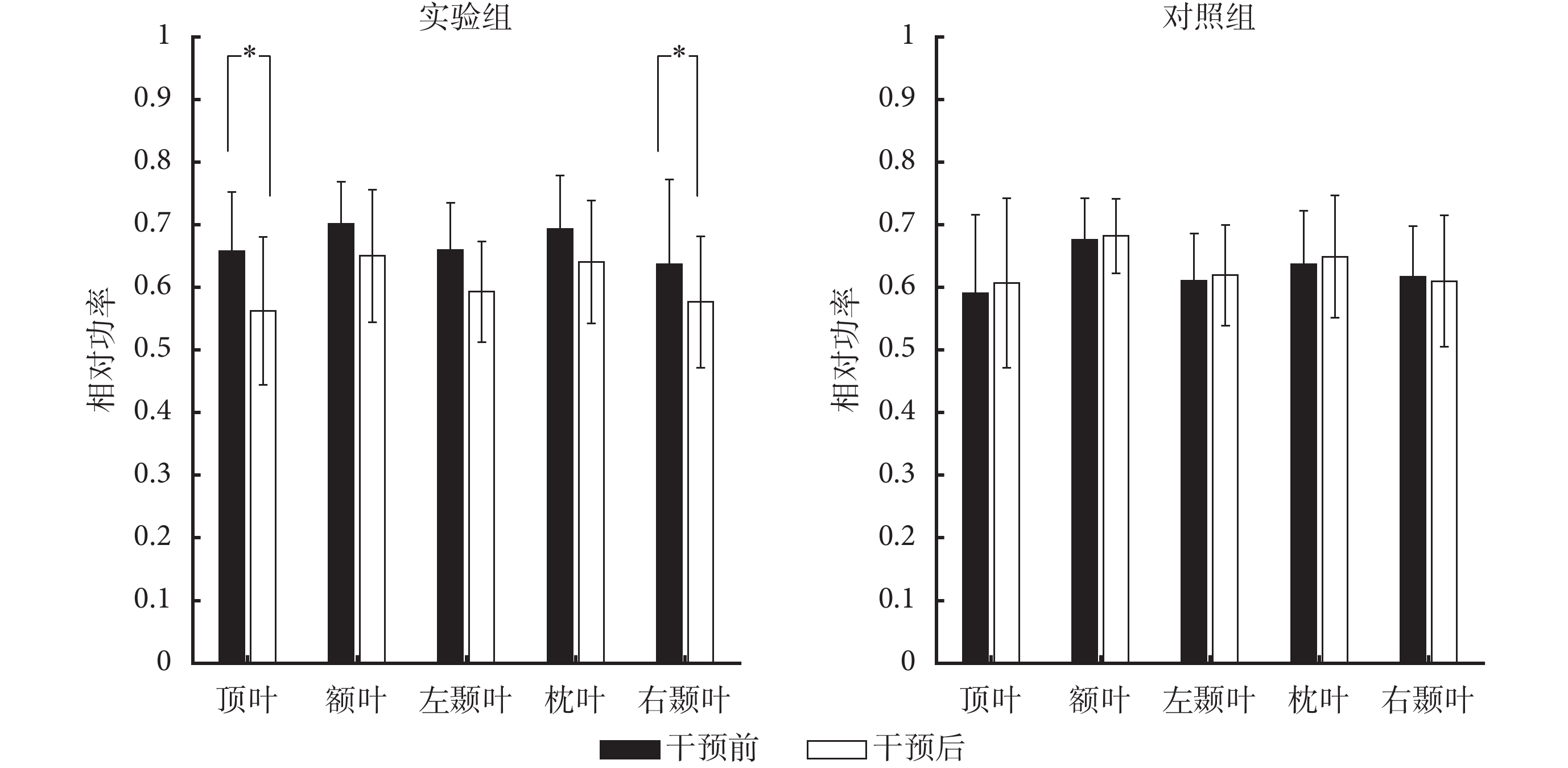

實驗組和對照組 ASD 背外側前額葉區域施加 18 組 TMS 干預之后,分析干預前后各腦區 δ 頻段的相對功率,進行配對 t 檢驗,并對檢驗結果進行 Bonferroni 校正,結果如圖 1 所示。

圖1

兩組被試各腦區 δ 頻段相對功率比較(*P < 0.05)

Figure1.

Comparison of re-power of delta band in each brain area between the two groups (*P < 0.05)

圖1

兩組被試各腦區 δ 頻段相對功率比較(*P < 0.05)

Figure1.

Comparison of re-power of delta band in each brain area between the two groups (*P < 0.05)

實驗組主要結果如下:

(1)經過干預之后,16 名被試頂葉腦區 δ 相對功率均有明顯的降低(t 檢驗,P = 0.03),校正之后,差異具有統計學意義(P = 0.012)。

(2)經過干預之后,16 名被試右顳葉腦區 δ 相對功率均有明顯下降的趨勢(t 檢驗,P = 0.06),校正之后,差異具有統計學意義(P = 0.024)。

(3)經過干預之后,16 名被試左顳葉腦區 δ 相對功率均有下降的趨勢((t 檢驗,P = 0.014),但校正之后,差異無統計學意義(P = 0.056)。

(4)經過干預之后,16 名被試額葉腦區 δ 相對功率均有下降的趨勢,但 t 檢驗顯示差異無統計學意義(P = 0.276)。

(5)經過干預之后,16 名被試枕葉腦區 δ 相對功率有下降的趨勢,但 t 檢驗顯示差異無統計學意義(P = 0.136)。

對照組在 TMS 干預前后的各腦區相對功率均無明顯差異。

3.2 短距離相干性比較

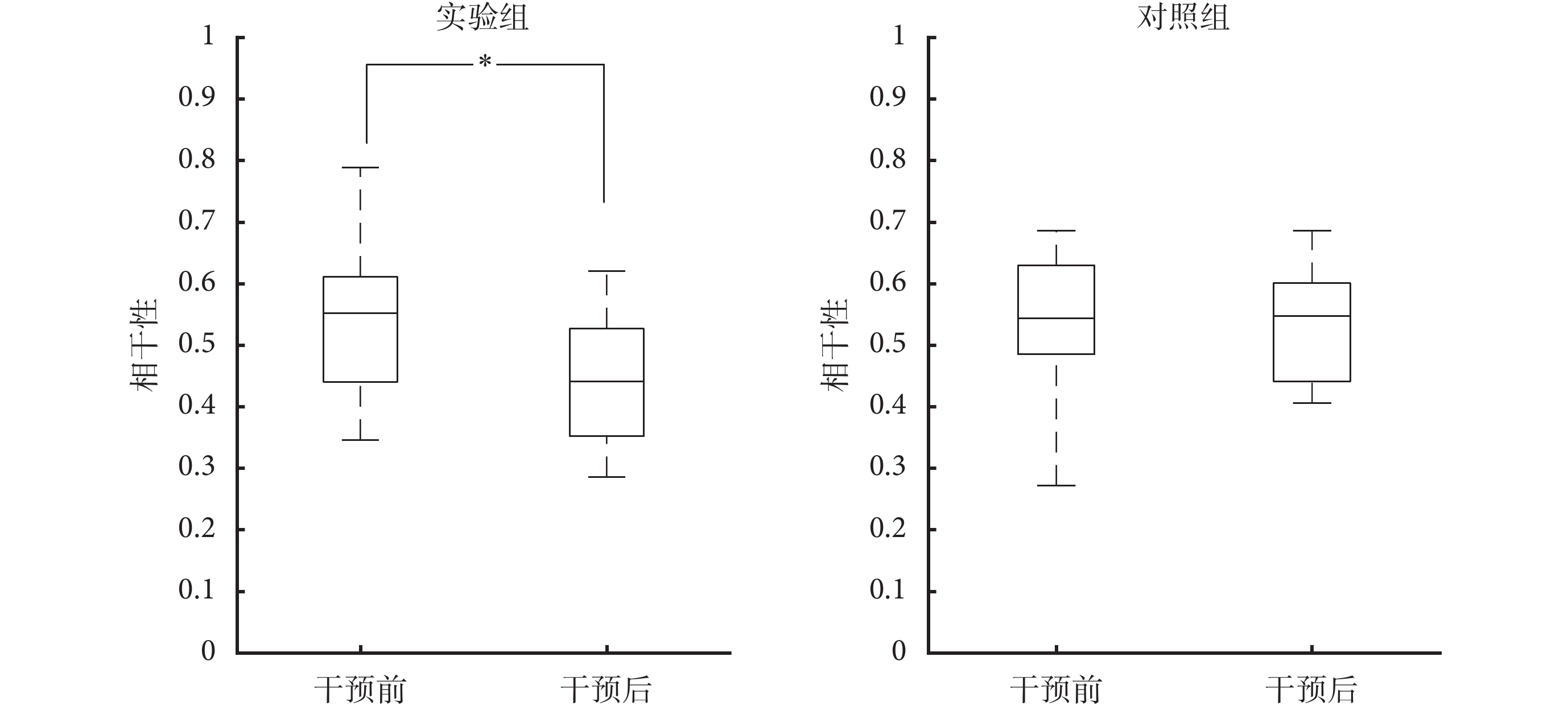

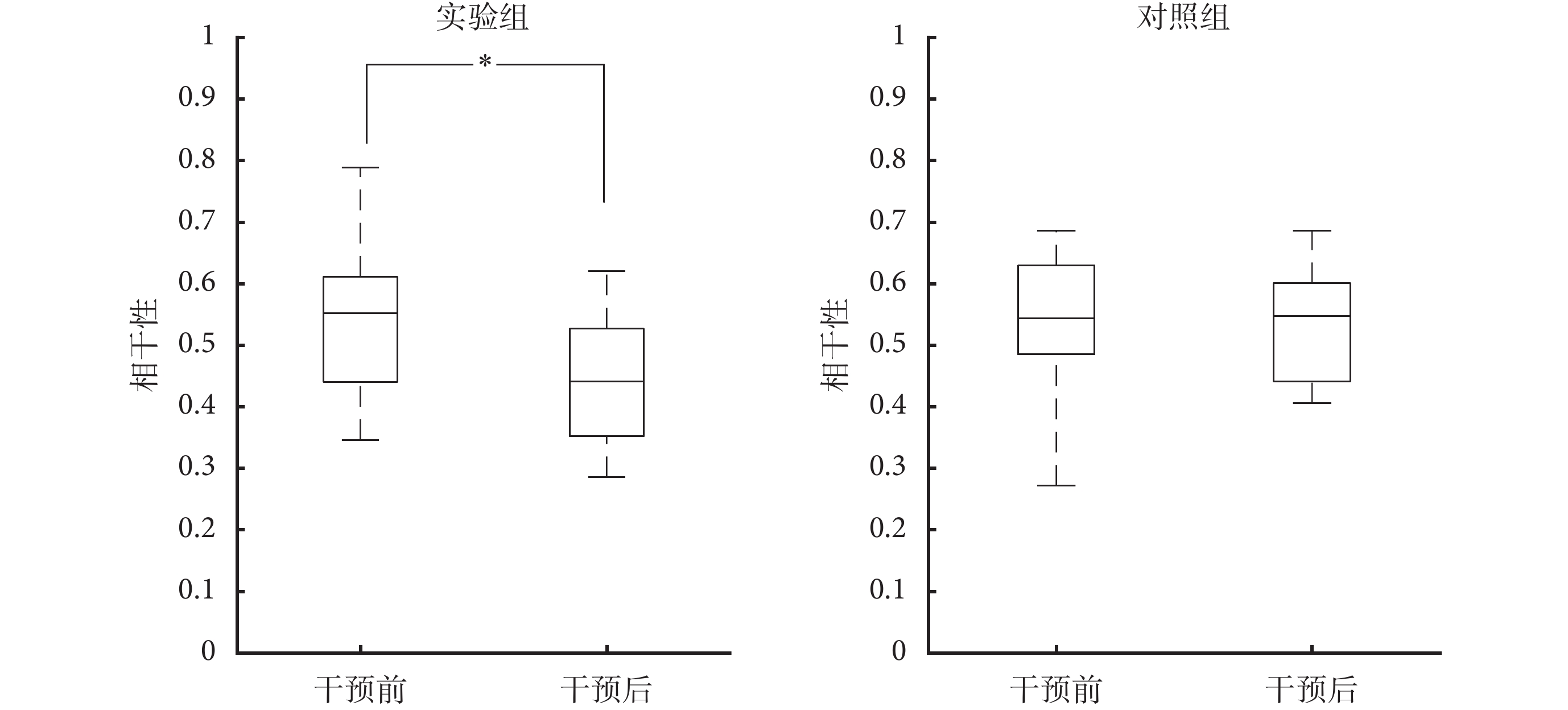

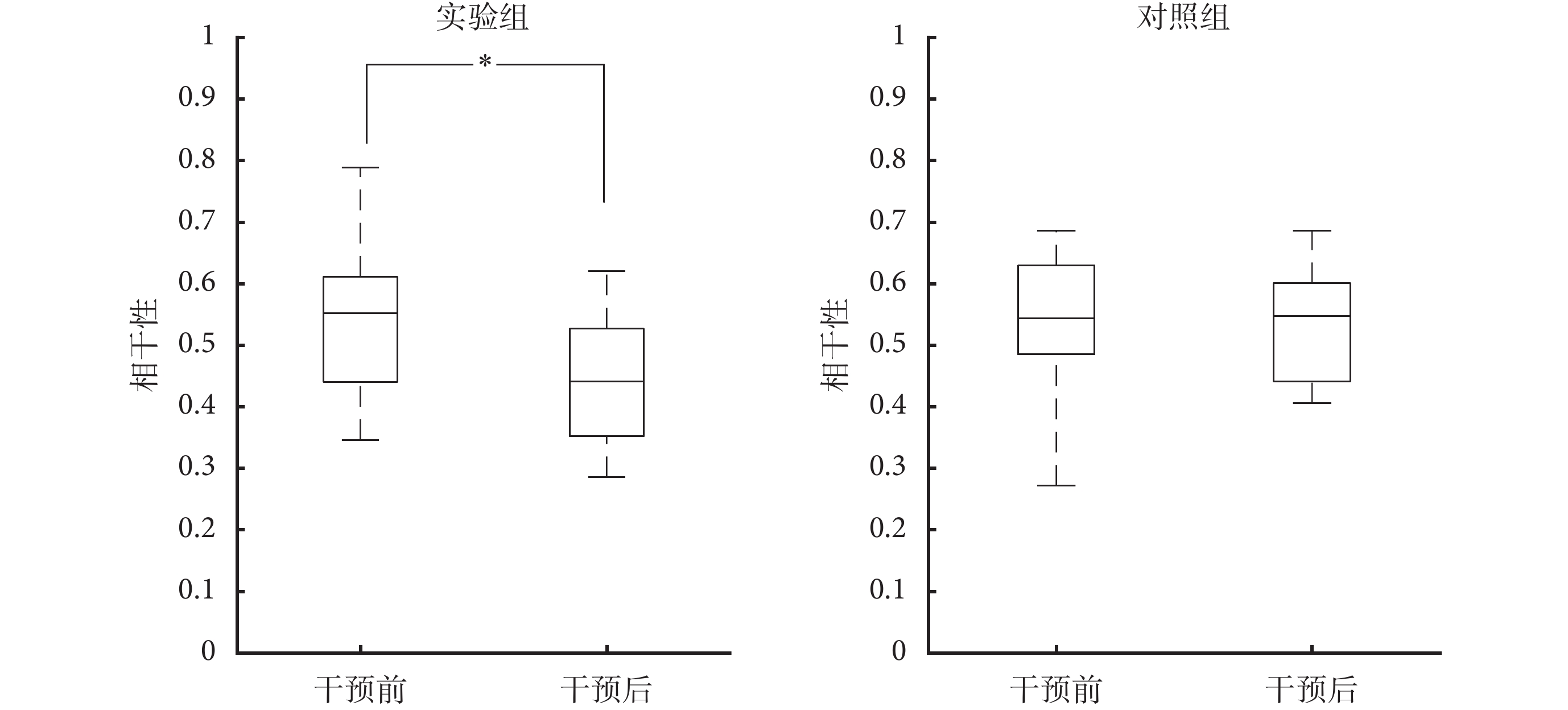

在 TMS 干預之后,實驗組 ASD 患者額葉腦區內 δ 頻段相干性顯著降低(t = 3.409,P = 0.028),而對照組 ASD 患者在干預前后則無顯著差異。額葉腦區內相干性結果如圖 2 所示。

圖2

額葉腦區內相干性比較(*P < 0.05)

Figure2.

Comparison of coherence in frontal lobe (*P < 0.05)

圖2

額葉腦區內相干性比較(*P < 0.05)

Figure2.

Comparison of coherence in frontal lobe (*P < 0.05)

3.3 ABC 量表各項指標比較

實驗組 ASD 在 rTMS 干預之后,ABC 量表分項評分及總評分均有明顯下降,結果如表 3 所示,表中含干預前得分/干預后得分,以及干預后的變化趨勢。

經過統計得出:在感覺能力方面,有 9 名被試得分降低;在交往能力方面,有 13 名被試得分降低;在運動能力方面,有 7 名被試得分降低;在語言能力方面,有 11 名被試得分降低;在自我照顧方面,有 9 名被試得分降低。結果說明 rTMS 調控 ASD 可以增強被試的注意力、控制力、理解力、邏輯能力和語言能力,減少刻板行為和過激行為。

4 討論與總結

額葉腦區負責信息的理解與加工以及情緒和行為的控制,是精神與思維主要的活動場所。本文采用低頻 rTMS 刺激背外側前額葉,研究 rTMS 對孤獨癥患者大腦 δ 頻段在各個腦區相對功率及額葉腦區內相干性的影響。之前研究大多針對高功能(IQ > 80)孤獨癥患者進行報道,高功能孤獨癥患者在經過 rTMS 干預之后,在錯覺事物辨識、錯誤檢測、對新奇事物的處理方面有顯著提高 [22-23]。有研究發現,高頻 TMS 干預之后低功能患者的眼手協調性增強,但高頻干預有誘發癲癇的風險[24]。本文研究低頻 rTMS 對低功能患者的影響,而低功能孤獨癥患者主要存在情緒和行為控制、語言表達、交往能力方面的障礙;經過低頻 rTMS 干預之后,患者的注意力、理解能力和言語表達能力有所改善,刻板行為減少,情緒穩定。

δ 頻段的振蕩主要與認知領域的注意力和潛意識有關[5]。根據相關文獻,δ 頻段的能量與患者大腦發育呈負相關,與孤獨癥核心癥狀呈正相關[6]。本研究中,經過 rTMS 干預之后,被試五個腦區 δ 頻段相對功率明顯降低,在頂葉、右顳葉尤為突出。

在額葉腦區內,δ 頻段短連接過多,孤獨癥患者腦部受損嚴重,造成孤獨癥患者無法準確對外來的信息進行加工,做出相應的反應。被試接受低頻 rTMS 干預后,額葉區內相干性明顯下降,腦區內的連接減少。

低頻 rTMS 對孤獨癥進行調控干預還處于研究階段,因此,實驗參數和設計的普遍性有待商榷。本文的研究工作為改善低功能孤獨癥患者的情緒控制和注意力缺陷提供了一定的科學依據。

引言

孤獨癥譜系障礙(autism spectrum disorder,ASD)是一種涉及多種神經系統的發育障礙性疾病,主要表現為社交溝通障礙以及刻板行為。相關文獻表明,孤獨癥患者對周圍環境的感覺與視覺感知存在異常[1-2]。根據美國疾病控制與預防中心的最新數據顯示,孤獨癥的發病率已經達到 1/68[3]。隨著孤獨癥發病率的急劇增加,治療 ASD 已經成為全球熱點話題。到目前為止,ASD 的發病機制沒有得到一致的確認,能夠針對孤獨癥核心癥狀進行治療的藥物極少。同時,ASD 的診斷和定義僅依靠行為和量表進行評估,缺乏客觀評估依據。

腦電圖是測量皮層神經元間電活動的神經電生理變化的有力工具,對測量者無損傷,常應用于多種神經精神障礙的研究。靜息態腦電一般分為五種頻段:δ_(1~4 Hz)、θ_(4~8 Hz)、α_(8~13 Hz)、β_(13~30 Hz)和 γ_(30~100 Hz)。不同的頻段與不同的認知記憶綜合功能相關[4]。其中,δ 頻段覆蓋全腦區,與注意力相關,δ 頻段過多,導致注意力不集中[5]。有研究發現 ASD 兒童患者在功率譜能量上與正常人有很大區別,正常人腦電特征呈倒“U”型,低頻和高頻能量分布較少,中間頻段能量分布較多;而 ASD 兒童的功率譜能量分布呈“U”型,低頻和高頻能量分布過多,而中間頻段能量分布過少,與正常兒童正好相反[6]。另外,在 ASD 兒童的額葉、頂葉、右顳葉區都發現 δ 頻段的相對功率和絕對功率過大,且分布廣泛。因為 δ 頻段的振蕩可以引起神經元抑制/興奮失衡,從而可造成 ASD 患者額葉和顳葉皮層中的神經元和連通性被破壞。有文獻證實,δ 頻段能量分布過高在低功能[即智力商數(intelligence quotient,IQ)< 80]ASD 患者中影響最為嚴重,其中超過 20% 的 ASD 患者處于大腦發育遲緩狀態[7]。

ASD 患者大腦異常連接與其核心癥狀有著非常緊密的關系。有研究表明,ASD 患者大腦連接性存在長距離連接缺乏而短距離連接過剩的特點,在額葉尤為突出[8]。額葉同其他腦區的連接不足,而額葉腦區內部卻連接過剩。這種異常連接直接導致孤獨癥患者對外來信息無法進行辨識加工,進而不能作出準確回應。

ASD 的康復問題已經引起全世界范圍內越來越多的關注,其中,低頻重復經顱磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)以其安全有效和非侵入性的特點成為近年來治療神經性疾病的有力工具[9]。TMS 是一種無創神經調控技術,能夠通過對特定腦區的刺激改變皮層內神經回路的電活動,調節神經元抑制/興奮,從而改變 ASD 患者的個體感知與社會交往能力。rTMS 作為一種非侵入式手段,可以改變皮層內神經元的興奮性,并且能夠通過改變刺激的部位和參數達到對不同神經疾病進行治療的效果。文獻表明 rTMS 技術已經應用到治療抑郁癥、多動癥、阿爾茲海默癥、精神分裂癥、戒除煙癮,以及提高學習能力等方面[10-15]。本研究將低頻 rTMS 技術應用于 ASD 兒童康復中,并對干預前后腦電信號的變化作出闡述分析。

1 材料與方法

1.1 被試

入組患者均由兒童神經科醫生根據《精神病診斷與統計手冊》(第五版)和《孤獨癥診斷訪談量表》(修訂版)進行診斷確定,并由兒科醫生通過第五版兒童韋氏智力測試量表測得 IQ < 80。入組被試共 32 名,其中實驗組 16 名,14 男 2 女,均為右利手,年齡為(6.68 ± 0.6)歲,IQ 為(66.56 ± 7.8)分,詳細情況如 表 1 所示。對照組 16 名,基本情況與實驗組一一對應。詳細情況如表 2 所示。將兩組被試的年齡和 IQ 進行獨立樣本 t 檢驗,年齡:t = 0,P = 1;IQ:t = –0.479,P = 0.635。因此,兩組被試基本情況相似,有可比性。

所有參與該研究的被試者及其父母均會獲得有關此項研究的相關信息,包括研究的目的、要求、程序、風險、權益,并簽署知情同意書。

1.2 數據與實驗設計

1.2.1 量表評估

孤獨癥行為量表(Autism Behavior Checklist,ABC)評估是一種用來評估和篩選 ASD 患者嚴重程度的問卷調查。要求患者看護人員或父母(與患者共同生活一個月以上的人)根據患者行為表現,用“是”或“否”的回答來完成問卷。問卷共有 57 個子項,包含五個功能區:感覺能力、語言能力、交往能力、運動能力、自我照顧能力。每個子項分數各異,將每個功能區回答“是”的每個子項對應分數相加,得到各功能區分數,最后將每個功能區分數相加得到總分數。研究表明,各功能區分數與孤獨癥嚴重程度呈正相關,得分越高癥狀越嚴重,大于等于 67 分則診斷為孤獨癥[16]。

在實驗開始之前對被試監護者詳細解釋 ABC 量表內容,要求監護者花 15~20 min 完成量表填寫,并由研究人員計算量表得分。

1.2.2 腦電數據的采集

本研究采用由美國 EGI(Electrical Geodesic IC)公司按照 10–20 國際標準導聯設計的高密度 128 通道網狀電極帽和放大器設備進行腦電數據采集。采樣頻率是 1 000 Hz,參考電極為 Cz,電極帽與頭皮之間的阻抗要求低于 50 kΩ。共記錄 128 通道的腦電數據,選擇其中 62 個通道進行分析。采集過程中,要求被試在屏蔽室中處于安靜放松狀態。

基于 MATLAB 與 EEGLAB 工具包對數據進行預處理。主要包括:① 壞通道數據替換,本文將阻抗大于 50 kΩ 或信號幅值大于 200 μV 的通道認定為壞通道,基于相鄰通道數據對壞通道進行插值;② 通過 0.5~45 Hz 的帶通濾波;③ 基于獨立成分分析(independent component analysis,ICA)算法去除眼動、眨眼、肌電等偽跡信號;④ 對所有通道進行平均參考,進一步基于視覺剔除不好的數據段,最后將數據截成時長為 4 s 的非重疊數據段。

1.2.3 TMS 干預方案

本研究中使用的經顱磁刺激儀設備是英國 Magstim 公司生產的 Magstim Rapid 220 系統,“8”字形線圈。首次治療時需確定運動閾值(motion threshold,MT),受試者取端坐位,以“8”字線圈中心置于受試者顳部皮層,通過磁刺激儀的肌電放大器在對側手部魚際肌記錄運動誘發電位(motor evoked potentials,MEP),調整刺激部位和刺激量至 10 次刺激中至少有 5 次誘發的 MEP 波幅大于 50 μV,此時的刺激輸出量即為 MT,在引出 MEP 部位水平前移 4~5 cm,該部位為背外側前額葉皮層(dorsolateral prefrontal cortex,DLPFC)。

對實驗組 ASD 進行每周 2 次、為期 9 周的 rTMS 干預:在整個干預中,rTMS 的頻率參數為 1 Hz,每次干預施加 18 組脈沖,每組 10 個,組間間隔 20 s,即孤獨癥被試每次被施加 180 個頻率為 1 Hz 的磁場脈沖,強度 90% MT。rTMS 干預的位置是左右側 DLPFC,其中前 6 次干預施加于左側 DLPFC,中間 6 次施加于右側 DLPFC,最后 6 次干預施加兩側 DLPFC(左側 90 組脈沖,右側 90 組脈沖)。在刺激之前,將線圈放于被試者 DLPFC,線圈與頭部接觸,使線圈平面與頭部保持切線。

對照組 ASD 兒童每周接受 2 次 TMS 偽刺激,即將 TMS 設備放置在對照組被試的 DLPFC 位置,方案設計和操作與實驗組一致,設備處于關機狀態,并在患者耳邊播放提前錄好的 TMS 刺激時的聲音。

低頻 1 Hz 刺激能夠增強神經元的抑制作用,同時使癲癇發作的風險降低[17]。根據之前采用 rTMS 來干預精神和神經疾病患者前額葉的報道,刺激強度設置為 90% MT[18]。相關文獻表明,若 TMS 刺激脈沖數少于 100,每周刺激一次,則刺激對患者沒有功效[19]。因此,本研究中將 TMS 刺激頻率設置成 1 Hz,每次干預脈沖數為 180 個。根據 Casanova 教授提出的孤獨癥“微柱”病變理論,“微柱”結構病變使大腦皮層內抑制神經元減少,引起神經元抑制興奮比失調,進而導致孤獨癥患者在信息加工和情緒控制方面的異常,在前額葉“微柱”結構異變尤為突出,因此,將刺激部位選擇在背外側前額葉。本實驗已經通過認知神經科學與學習國家重點實驗室倫理審查委員會審查。

2 數據分析

2.1 功率譜分析

功率譜密度用來描述隨機信號的能量隨頻率變化的關系。計算功率譜通常有兩種方法,非參數估計法和參數估計法。此次研究中采用非參數估計中的 Welch 法,此方法是平均周期圖法的改進,分段數據可以重疊,每個分段數據使用加窗運算。在頻域分析上,加窗的作用是平滑原功率譜,為了減少能量泄露,使用漢寧窗作為窗函數。先分別計算 δ、θ、α、β 四個頻段的絕對功率及總功率,各個頻段的絕對功率與總功率的比值即為相對功率。然后用配對 t 檢驗比較每個腦區內在干預前后 δ 頻段相對功率的變化趨勢,檢驗水準 α = 0.05,當 P < 0.05 時,差異具有統計意義,并進行 Bonferroni 校正 [20]。

2.2 相干性的計算

在靜息狀態下,在同一頻段上通道之間存在著某種同步活動,我們用相干度來衡量通道之間的相關性。前文提到,ASD 患者的大腦功能連接異常,腦功能網絡的長距離連接不足和短距離連接過高,前額葉連接缺陷尤為突出,導致患者在情緒控制和社會認知上受到損害。本文研究 ASD 患者 δ 頻段的額葉腦區內 17 個通道之間的相干性。先選取一個通道作為研究對象,然后求出其他各個通道和這個通道的相關系數,其他通道與此通道類似。用 Welch 方法,得到輸入信號

、

、

幅值平方的相干性估計

幅值平方的相干性估計

,公式如下[21],

,公式如下[21],

|

其中

是頻率譜密度的函數,其值介于 0 和 1 之間,表示在每個頻段

是頻率譜密度的函數,其值介于 0 和 1 之間,表示在每個頻段

與

與

的相關程度。

的相關程度。

代表

代表

通道的功率譜密度,

通道的功率譜密度,

代表

代表

通道的功率譜密度,

通道的功率譜密度,

代表

代表

通道和

通道和

通道的交叉功率譜密度。

通道的交叉功率譜密度。

3 結果

3.1 δ 頻段相對功率譜比較

實驗組和對照組 ASD 背外側前額葉區域施加 18 組 TMS 干預之后,分析干預前后各腦區 δ 頻段的相對功率,進行配對 t 檢驗,并對檢驗結果進行 Bonferroni 校正,結果如圖 1 所示。

圖1

兩組被試各腦區 δ 頻段相對功率比較(*P < 0.05)

Figure1.

Comparison of re-power of delta band in each brain area between the two groups (*P < 0.05)

圖1

兩組被試各腦區 δ 頻段相對功率比較(*P < 0.05)

Figure1.

Comparison of re-power of delta band in each brain area between the two groups (*P < 0.05)

實驗組主要結果如下:

(1)經過干預之后,16 名被試頂葉腦區 δ 相對功率均有明顯的降低(t 檢驗,P = 0.03),校正之后,差異具有統計學意義(P = 0.012)。

(2)經過干預之后,16 名被試右顳葉腦區 δ 相對功率均有明顯下降的趨勢(t 檢驗,P = 0.06),校正之后,差異具有統計學意義(P = 0.024)。

(3)經過干預之后,16 名被試左顳葉腦區 δ 相對功率均有下降的趨勢((t 檢驗,P = 0.014),但校正之后,差異無統計學意義(P = 0.056)。

(4)經過干預之后,16 名被試額葉腦區 δ 相對功率均有下降的趨勢,但 t 檢驗顯示差異無統計學意義(P = 0.276)。

(5)經過干預之后,16 名被試枕葉腦區 δ 相對功率有下降的趨勢,但 t 檢驗顯示差異無統計學意義(P = 0.136)。

對照組在 TMS 干預前后的各腦區相對功率均無明顯差異。

3.2 短距離相干性比較

在 TMS 干預之后,實驗組 ASD 患者額葉腦區內 δ 頻段相干性顯著降低(t = 3.409,P = 0.028),而對照組 ASD 患者在干預前后則無顯著差異。額葉腦區內相干性結果如圖 2 所示。

圖2

額葉腦區內相干性比較(*P < 0.05)

Figure2.

Comparison of coherence in frontal lobe (*P < 0.05)

圖2

額葉腦區內相干性比較(*P < 0.05)

Figure2.

Comparison of coherence in frontal lobe (*P < 0.05)

3.3 ABC 量表各項指標比較

實驗組 ASD 在 rTMS 干預之后,ABC 量表分項評分及總評分均有明顯下降,結果如表 3 所示,表中含干預前得分/干預后得分,以及干預后的變化趨勢。

經過統計得出:在感覺能力方面,有 9 名被試得分降低;在交往能力方面,有 13 名被試得分降低;在運動能力方面,有 7 名被試得分降低;在語言能力方面,有 11 名被試得分降低;在自我照顧方面,有 9 名被試得分降低。結果說明 rTMS 調控 ASD 可以增強被試的注意力、控制力、理解力、邏輯能力和語言能力,減少刻板行為和過激行為。

4 討論與總結

額葉腦區負責信息的理解與加工以及情緒和行為的控制,是精神與思維主要的活動場所。本文采用低頻 rTMS 刺激背外側前額葉,研究 rTMS 對孤獨癥患者大腦 δ 頻段在各個腦區相對功率及額葉腦區內相干性的影響。之前研究大多針對高功能(IQ > 80)孤獨癥患者進行報道,高功能孤獨癥患者在經過 rTMS 干預之后,在錯覺事物辨識、錯誤檢測、對新奇事物的處理方面有顯著提高 [22-23]。有研究發現,高頻 TMS 干預之后低功能患者的眼手協調性增強,但高頻干預有誘發癲癇的風險[24]。本文研究低頻 rTMS 對低功能患者的影響,而低功能孤獨癥患者主要存在情緒和行為控制、語言表達、交往能力方面的障礙;經過低頻 rTMS 干預之后,患者的注意力、理解能力和言語表達能力有所改善,刻板行為減少,情緒穩定。

δ 頻段的振蕩主要與認知領域的注意力和潛意識有關[5]。根據相關文獻,δ 頻段的能量與患者大腦發育呈負相關,與孤獨癥核心癥狀呈正相關[6]。本研究中,經過 rTMS 干預之后,被試五個腦區 δ 頻段相對功率明顯降低,在頂葉、右顳葉尤為突出。

在額葉腦區內,δ 頻段短連接過多,孤獨癥患者腦部受損嚴重,造成孤獨癥患者無法準確對外來的信息進行加工,做出相應的反應。被試接受低頻 rTMS 干預后,額葉區內相干性明顯下降,腦區內的連接減少。

低頻 rTMS 對孤獨癥進行調控干預還處于研究階段,因此,實驗參數和設計的普遍性有待商榷。本文的研究工作為改善低功能孤獨癥患者的情緒控制和注意力缺陷提供了一定的科學依據。