新型可降解血管支架可降低異物留存體內的顧慮,因此廣受重視且已有產品進入臨床。但這些支架的可降解性質可能帶來更多與血栓相關安全性的擔憂。現有 GB/T 16886.4 標準明確其必須進行血栓相關評價,但未給出具體的評價方法。本研究以實驗豬為模型,通過體內植入方式進行血栓評價,針對支架植入時、短期及長期植入后血栓形成等與已上市金屬支架進行了比較性研究。其評價方法包括大體觀察、數字血管造影術中分析、光學干涉成像技術分析、掃描電鏡等。利用以上各種評價方法的優勢,本研究實現了對此類血管內器械在考慮其降解過程中血栓形成的綜合評價。結果說明,對可降解血管內植入器械的體內血栓形成評價,需考慮植入手術及術后與其體內變化過程相關的兩個階段,并充分利用各種評價手段的優勢,并且適宜的已上市對照樣品的選擇也甚為重要。本研究力圖通過實例提供新型可降解類血管支架可行的體內血栓評價方案,解決其臨床前評價過程中的有關方法學問題,并為類似產品的評價方案設計提供參考。

引用本文: 鄭利萍, 賈莉芳, 袁暾, 梁潔. 新型可降解聚合物血管支架的體內血栓形成評價. 生物醫學工程學雜志, 2019, 36(2): 232-237. doi: 10.7507/1001-5515.201707052 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《生物醫學工程學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

引言

以心腦血管狹窄性病變為代表的各類心血管系統疾病嚴重威脅著中老年人的健康,越來越體現出高患病率、高致殘率和高死亡率的特點,目前仍居全世界各種死因之首[1]。針對這些疾病,球囊擴張與支架植入是較為有效的治療方式,相應介入手術已廣泛開展[2],而對應的支架也已成為常用的醫療器械之一[3]。但是,傳統的非可降解支架有一些不足之處。除了體內異物長期留置的擔憂外,自身理化性質的穩定性、有序的內皮化過程以及血栓風險的控制等尚有待提升[4]。有鑒于此,對各種新型可降解支架的研究迅猛推進,無論是金屬還是聚合物可降解支架,其中佼佼者已經進入了臨床[5-6]。

血管支架是典型的長期使用植入器械,用于血管內并直接接觸循環血液,因此,在生物學評價中必須考慮血液相容性[7]。GB/T 16886.4 標準為醫療器械與血液相互作用實驗選擇提供了原則,此類器械應考慮針對血液學以及血栓形成的相應評價項目[8-9]。而長期留置病變血管內的支架,一旦形成血栓可能造成嚴重后果[10-11]。體內血栓形成實驗可在更接近臨床的條件下分析與預測血栓的形成過程與程度,從而有助于對這些器械進行更全面的風險分析與控制[12]。但是,現行標準中,無論是 GB/T 16886.4 還是 ISO 10993-4 標準均未為體內血栓形成實驗提供具體的實施方案[13-14]。

為解決類似器械血栓形成實驗具體方案的設計問題,助推新型支架產品的質量控制、評價及合規上市,本研究中對金屬和可降解聚合物支架體內血栓形成實驗方案的具體操作及評價指標進行了全面的對比研究,不僅涉及輸送與局部定位釋放、體內留置過程的無創分析、實驗動物的一般狀況,以及取材時血栓形成的大體觀察,還包括對輸送系統與支架在盡量模擬的臨床條件下表面血栓形成的分析與比較[5, 9]。在此過程中,重點關注新型可降解支架與傳統金屬支架在實驗及評價上的可操作性上的差異,以期為解決現行標準缺乏具體方案的問題提供解決思路。本研究的結果,不僅提供了對血管支架系統進行體內血栓評價的實例,更期望能有助于可降解支架系統的設計與研發[15],最終推進優秀產品上市,解決臨床的切實需要。

1 材料與設備

1.1 材料

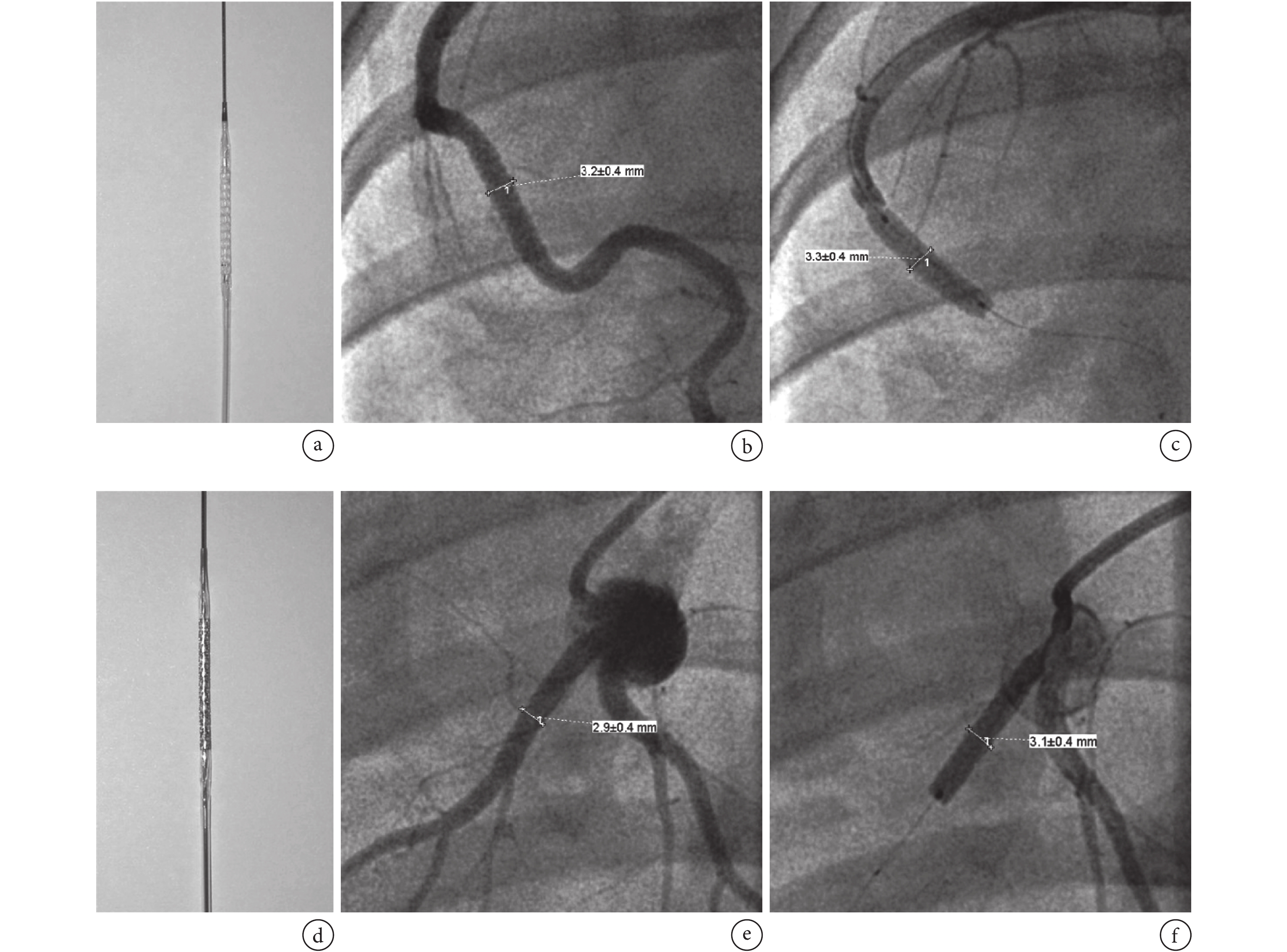

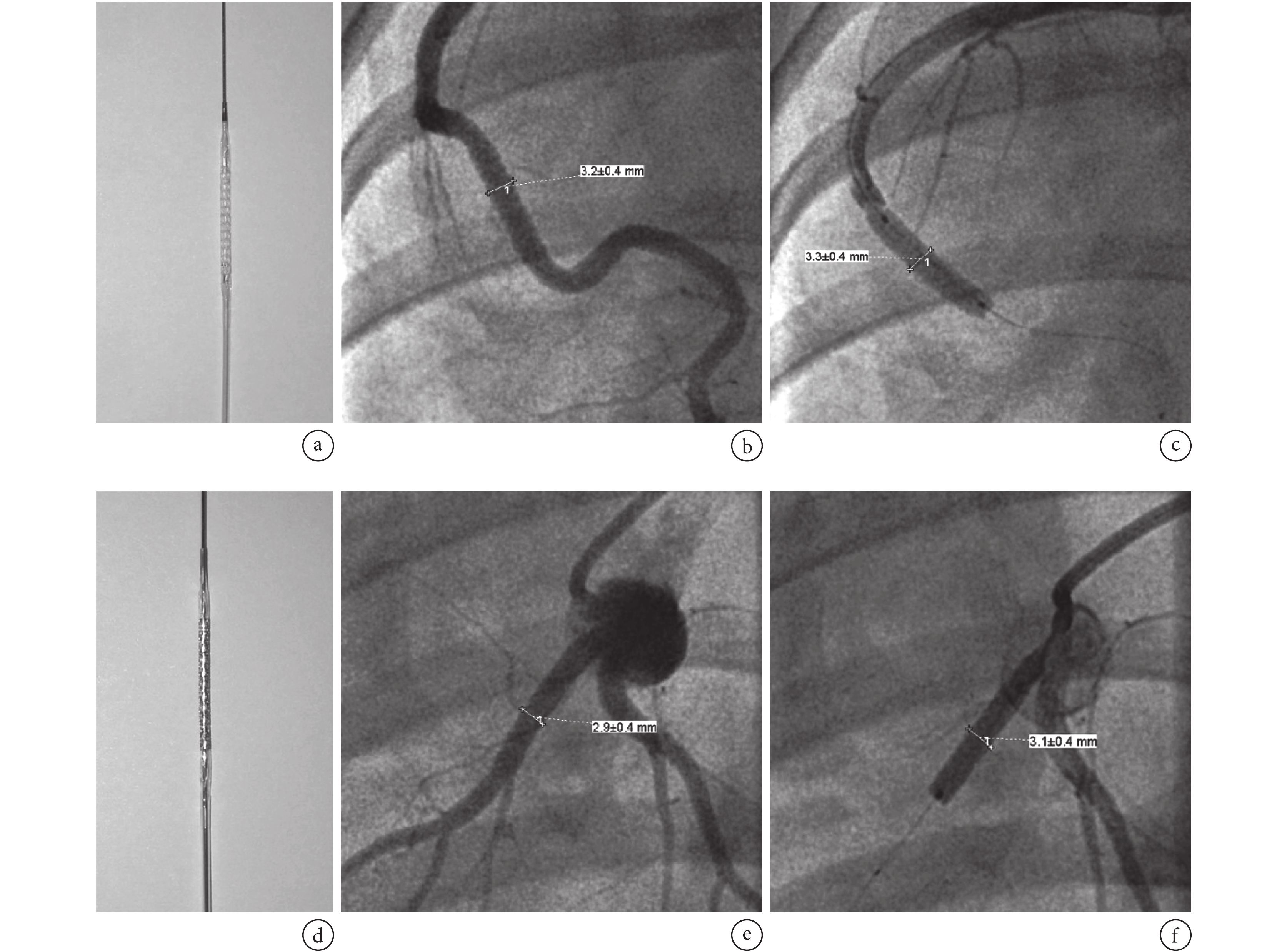

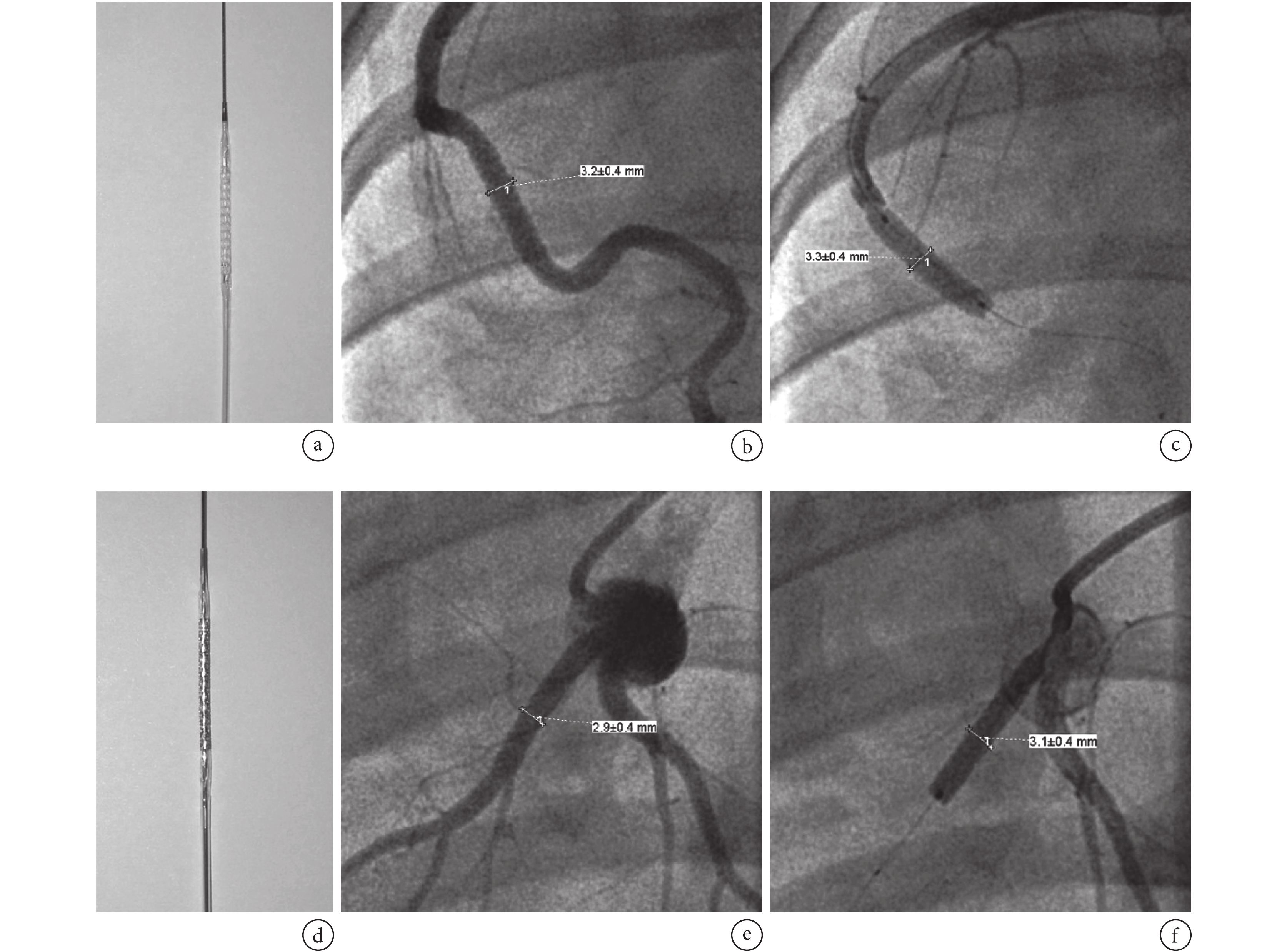

全降解聚合物雷帕霉素洗脫支架系統(聚合物支架),由聚合物輸送系統及聚合物可降解支架構成(見圖 1a);冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(金屬支架),由聚合物輸送系統及金屬支架構成(見圖 1d)。各樣品規格均根據本實驗的需要進行選擇,同只動物的金屬支架及可降解聚合物支架規格相同。

圖1

聚合物支架與金屬支架大體觀察及 DSA 下的支架植入

圖1

聚合物支架與金屬支架大體觀察及 DSA 下的支架植入

a. 聚合物支架;b. 聚合物支架植入冠脈寬度測量;c. 聚合物支架植入;d. 金屬支架;e. 金屬支架冠脈寬度測量;f. 金屬支架植入

Figure1. The gross observation for the polymer and metal stents on the responding delivery system and the implantation of the stents by DSAa. polymer stent; b. the width measurement of the coronary artery for the polymer stent; c. the implantation for the polymer stent; d. mental stent; e. the width measurement of the coronary artery for the mental stent; f. the implantation for the mental stent1.2 儀器與設備

研究中所用到的儀器與設備如下:呼吸麻醉機(anesthetic gas machine,德國,Dr?ger 公司,Narkomed);數字血管造影系統(digital subtraction angiography,DSA,美國,General Electric Company,Innova 2100IQ);光學相干斷層掃描成像系統(optical coherence tomography,OCT,美國,Light labTM公司,C7);掃描電鏡(scanning electron microscope,SEM,日本,Hitachi Limited,S-4800);光學相干斷層成像導管(c7 dragonfly imaging catheter,上海,圣猶達,13751-02)。

2 方法及操作

2.1 植入手術操作

共使用 9 只健康實驗豬,體重范圍 36.5~44.0 kg。術前動物肌肉注射氯胺酮(15 mg/kg)誘導麻醉,約 10 min 后將動物移入準備間用面罩使其吸入異氟烷(魯南貝特)和氧氣混合氣體,達到麻醉效果后插入氣管插管建立呼吸通路,隨后吸入異氟烷和氧氣混合氣體維持麻醉。手術由具有豐富冠脈支架介入手術經驗的臨床專家進行。麻醉好的實驗動物雙側股動脈局部剃毛,常規術前消毒,鋪手術鋪巾,分別從左右股動脈將聚合物支架系統與金屬支架系統進行穿刺植入。將支架輸送至心臟冠狀動脈內選取前降支、回旋支或右冠狀動脈適宜寬度處(DSA 造影測量)卸載釋放留置。支架釋放后,慢慢退出輸送系統。

2.2 術中血栓觀察

術中支架釋放后,行 OCT 觀察血管內血栓形成情況。取退出血管的相應輸送器頭段長約 15 cm,生理鹽水浸洗以去除表面液態血液,行表面血栓大體觀察。以 4% 甲醛固定液,對兩種支架系統的輸送器頭段分別進行固定,冷凍干燥,噴金,行 SEM 觀察。

2.3 植入后血栓形成觀察

9 只動物被隨機分為 3 組,分別于植入術后 1、3 及 6 個月后以過量麻醉劑安樂死,行血栓觀察。安樂死前,各只動物行 DSA 及 OCT 觀察以評價在體狀況下血管內血栓情況。安樂死后即刻進行心、肝、脾、肺、腎等遠端器官的血栓觀察。以 4% 甲醛固定液行心臟灌注,結扎各主要大血管。固定 72 h 后取材,將支架連同相應動脈血管(支架頭端至少延伸 1 cm)小心地取出,沿長軸小心地剖開后行大體觀察。剖開后的支架連同血管段固定,經冷凍干燥后,行 SEM 觀察。

3 結果

3.1 支架植入手術及術中血栓觀察

選取實驗動物前降支、回旋支或右冠狀動脈適宜寬度處,于 DSA 造影下經股動脈植入聚合物支架及金屬支架(見圖 1)。本研究中,各支架定位良好,未見有滑脫、血管撕裂、阻塞等異常。

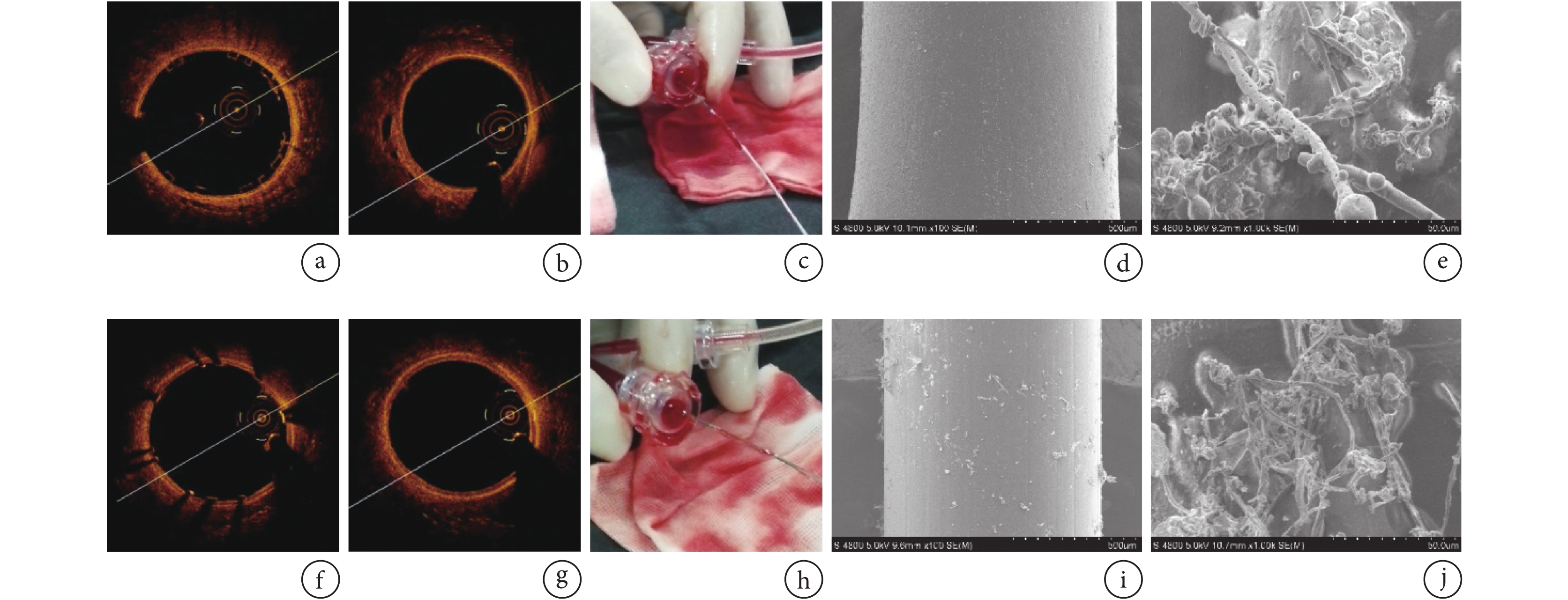

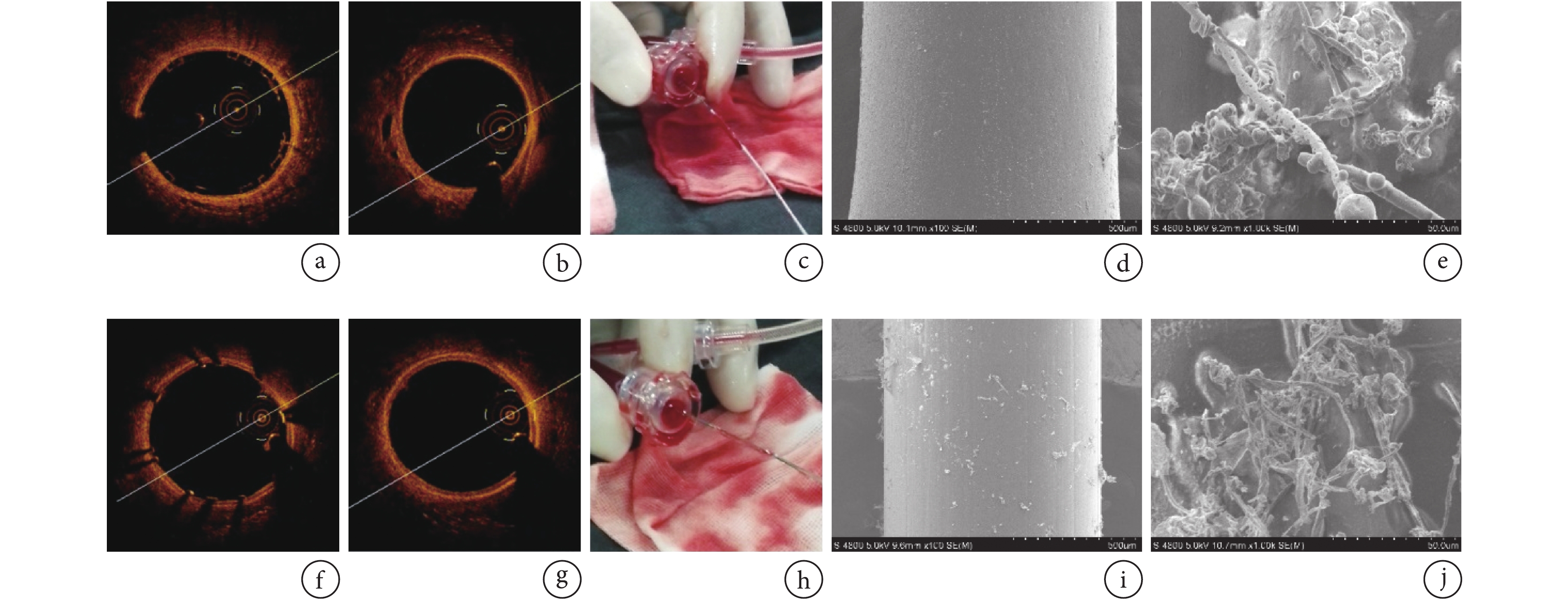

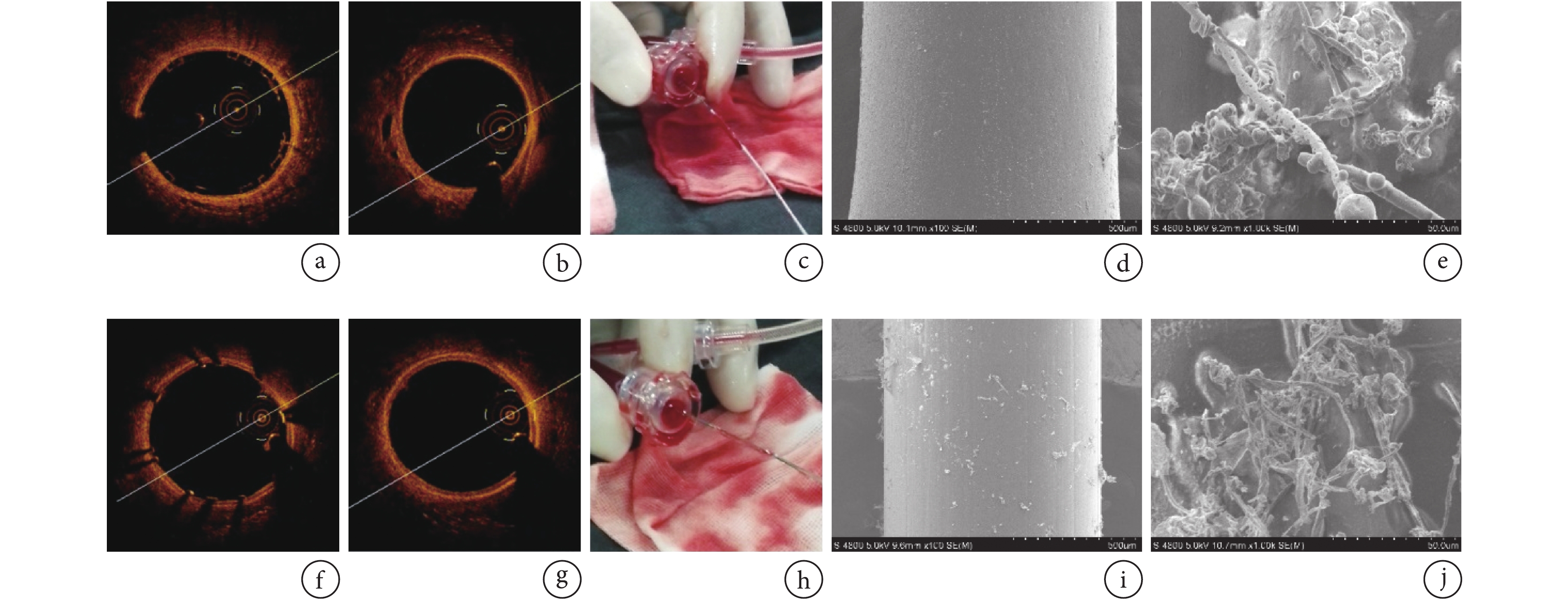

支架輸送到位釋放后,經股動脈行植入血管的 OCT 觀察(見圖 2a、b、f、g),可見無論是聚合物支架還是金屬支架其植入血管管壁光滑,除支架結構及金屬支架相應偽影外,未見其他異常影像,未見任何贅生物及新生血栓跡象。輸送器從血管中退出后大體觀察,兩種支架的輸送系統表面均未見明顯血栓形成(圖 2c、h)。固定干燥后行掃描電鏡可見球囊導管表面均有數微米至幾十微米大小的血栓分布,均主要由細胞及纖維蛋白成分構成,二者未見明顯差異(圖 2d、e、i、j)。

圖2

支架植入手術時的體內血栓形成觀察

圖2

支架植入手術時的體內血栓形成觀察

a. OCT 觀察植入血管內腔的聚合物支架;b. OCT 觀察聚合物支架植入側無支架位置的血管內腔;c. 聚合物支架輸送系統到位釋放支架后從血路中退出;d. 聚合物支架輸送系統 SEM 低倍(× 100)觀察;e. 聚合物支架輸送系統 SEM 高倍(× 1 000)觀察;f. OCT 觀察植入血管內腔的金屬支架;g. OCT 觀察金屬支架植入側無支架位置的血管內腔;h. 金屬支架輸送系統在到位釋放支架后從血路中退出;i. 金屬支架輸送系統 SEM 低倍(× 100)觀察;j. 金屬支架輸送系統 SEM 高倍(× 1 000)觀察

Figure2. The in vivo thrombosis formation in the implantation operations of the stentsa. the OCT observation of the inner cavity of the polymer stent implanted artery; b. the OCT observation for the corresponding artery; c. the withdraw of the delivery system after the release of the polymer stent from the artery; d. the SEM observation (× 100) of the polymer stent delivery system; e. SEM observation (× 1 000) of the polymer stent delivery system; f. the OCT observation of the inner cavity of the metal stent implanted artery; g. the OCT observation for the corresponding artery of metal stent; h. the withdraw of the delivery system after the release of the mental stent from the artery; i. the SEM observation (× 100) of the mental stent delivery system; j. SEM observation (× 1 000) of the polymer stent delivery system

3.2 術后血栓形成

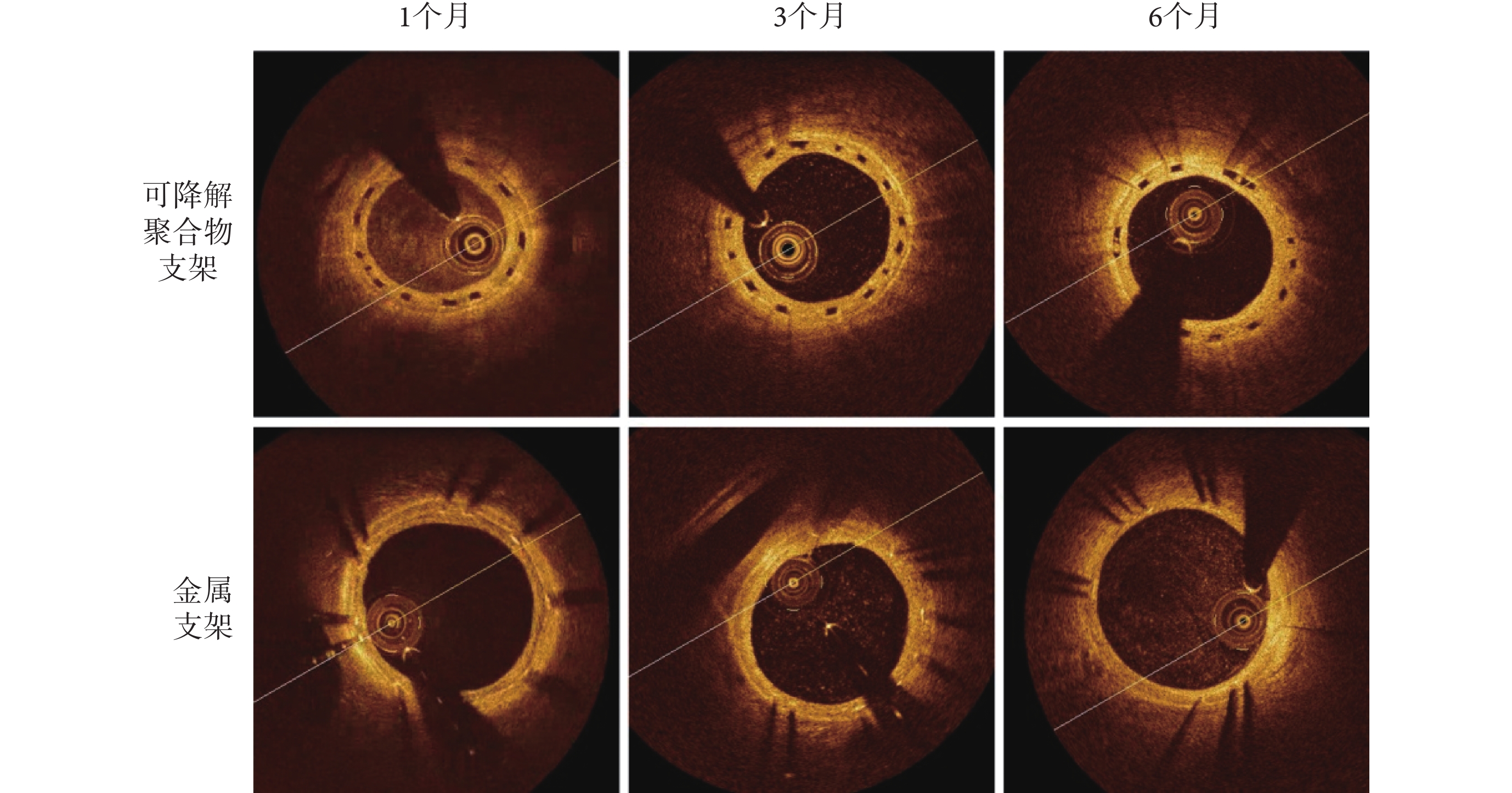

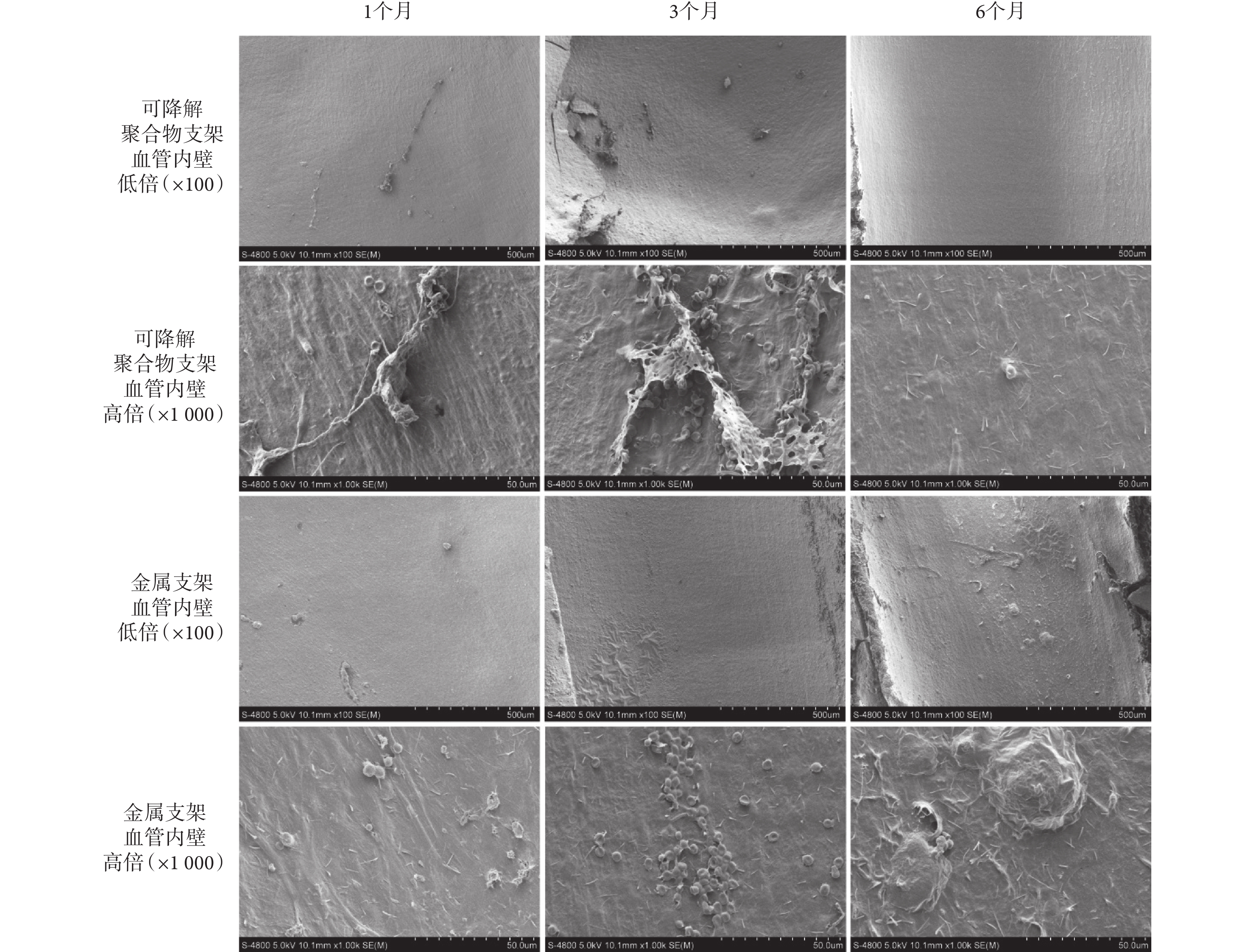

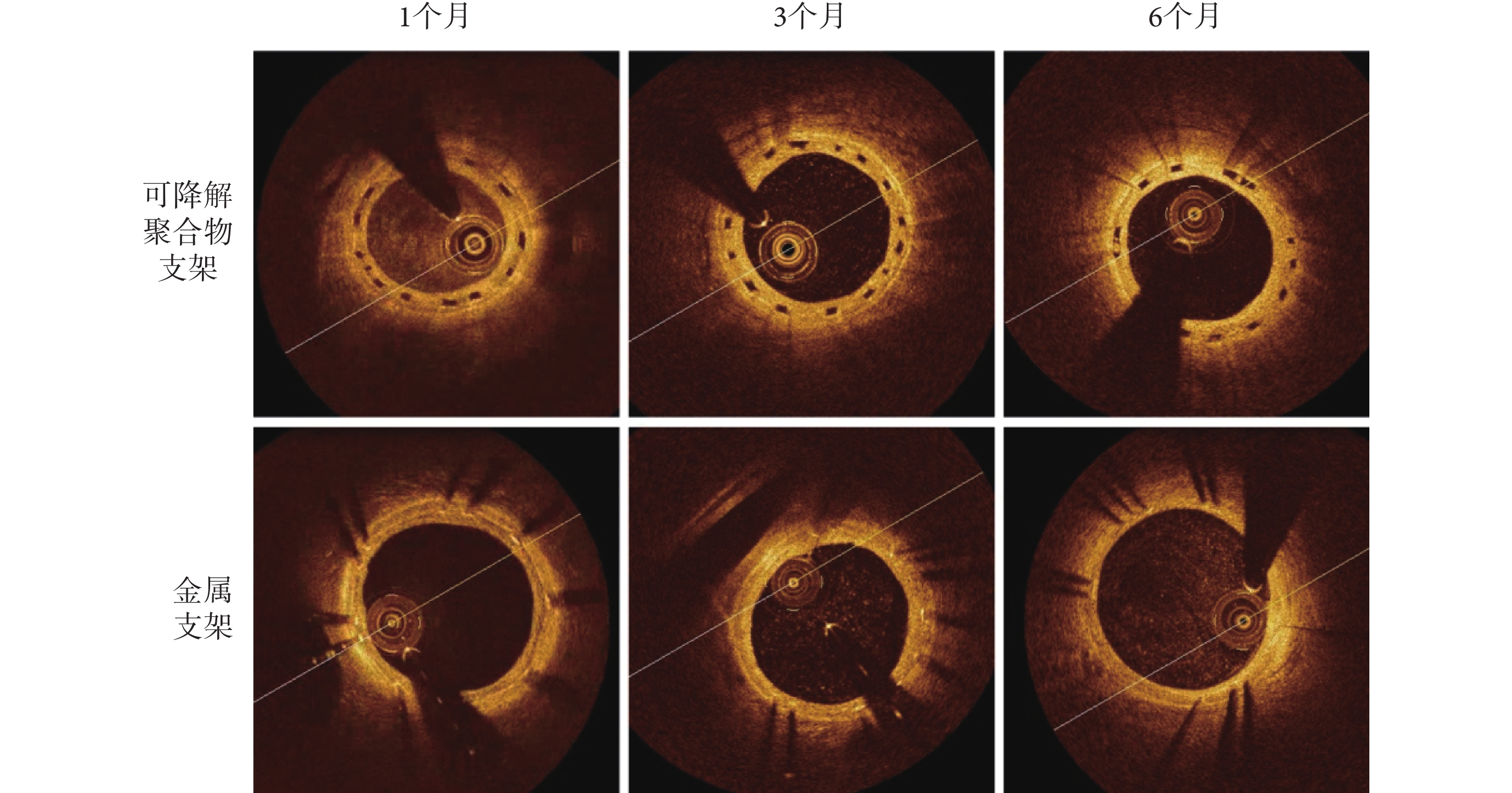

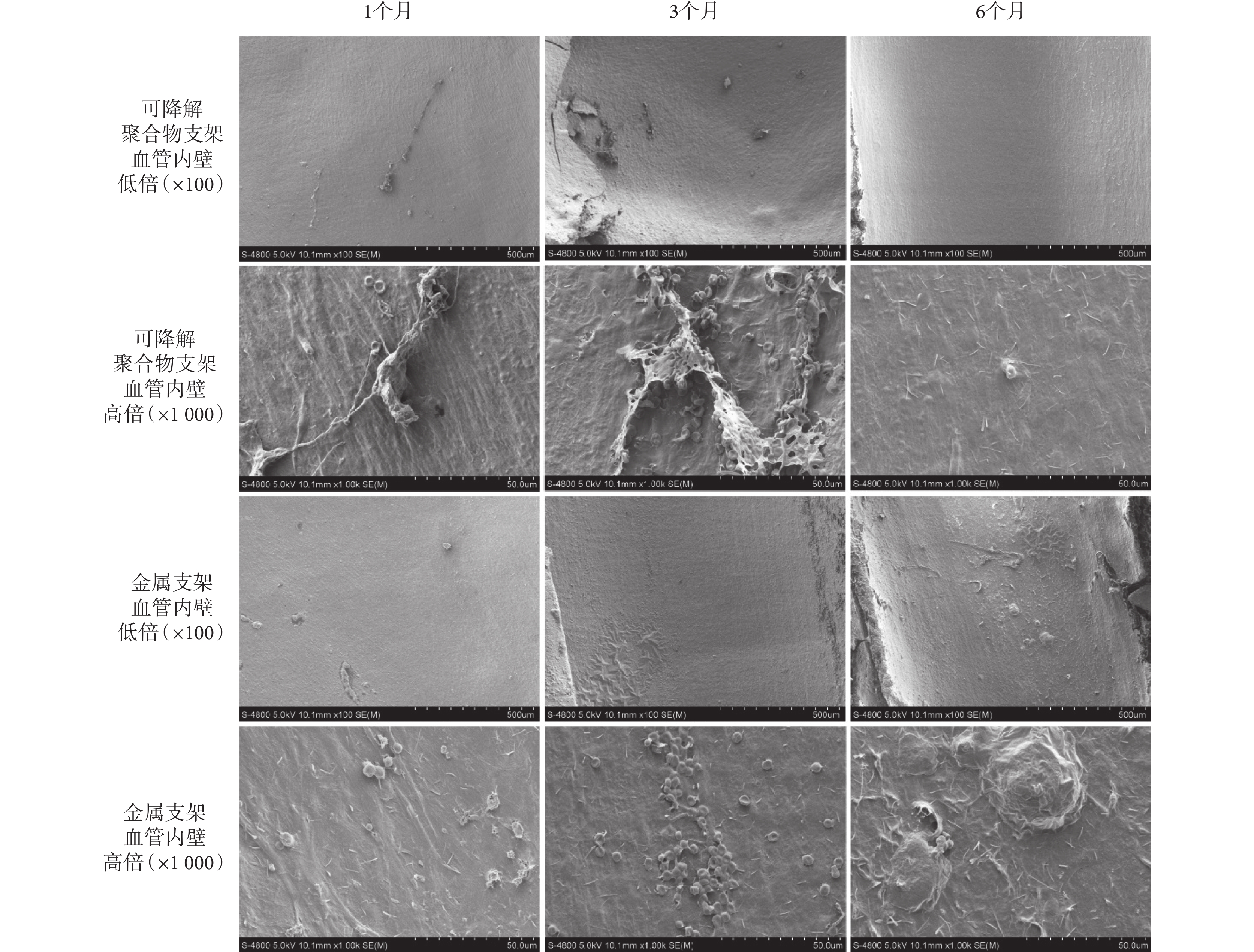

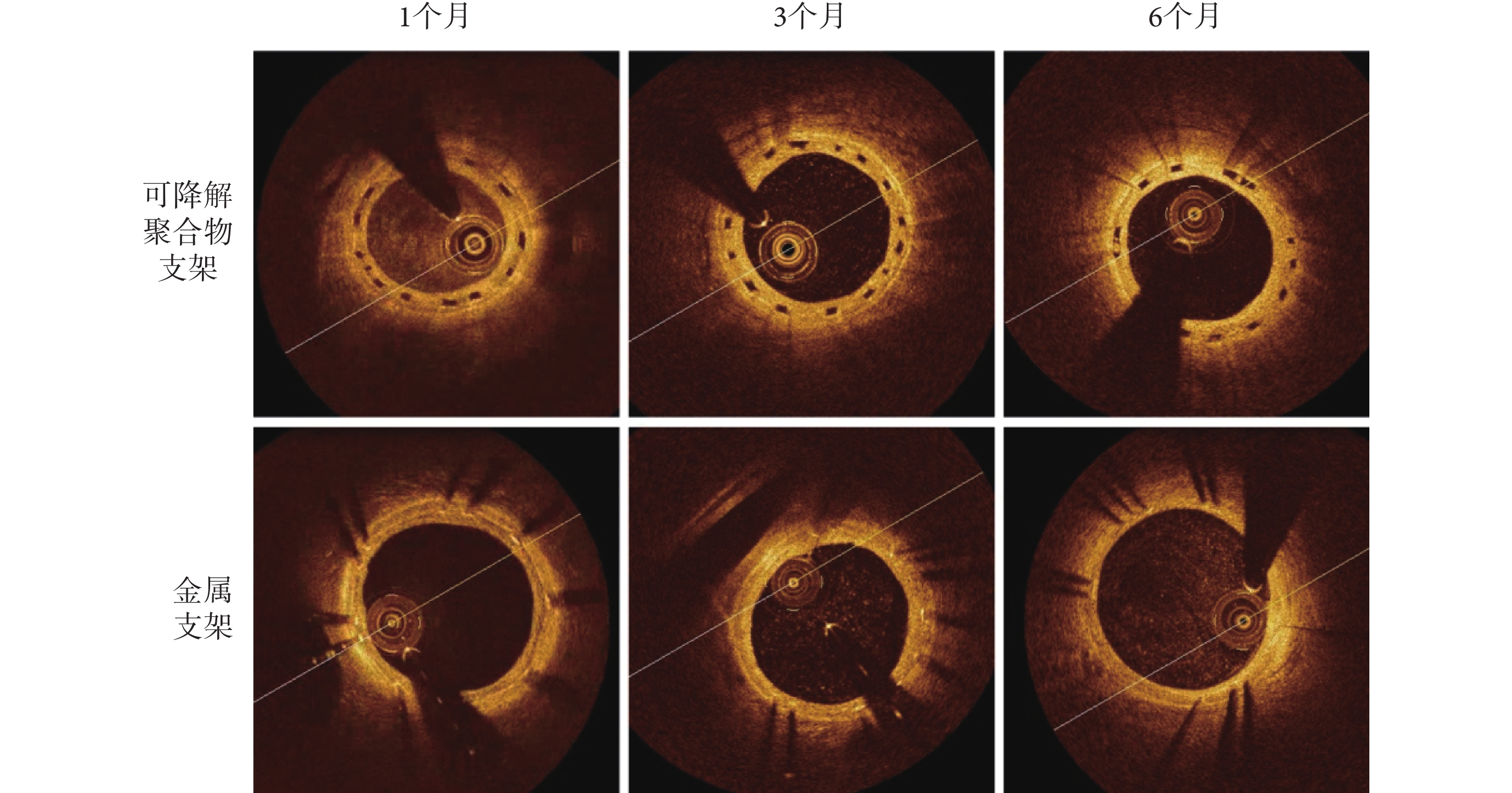

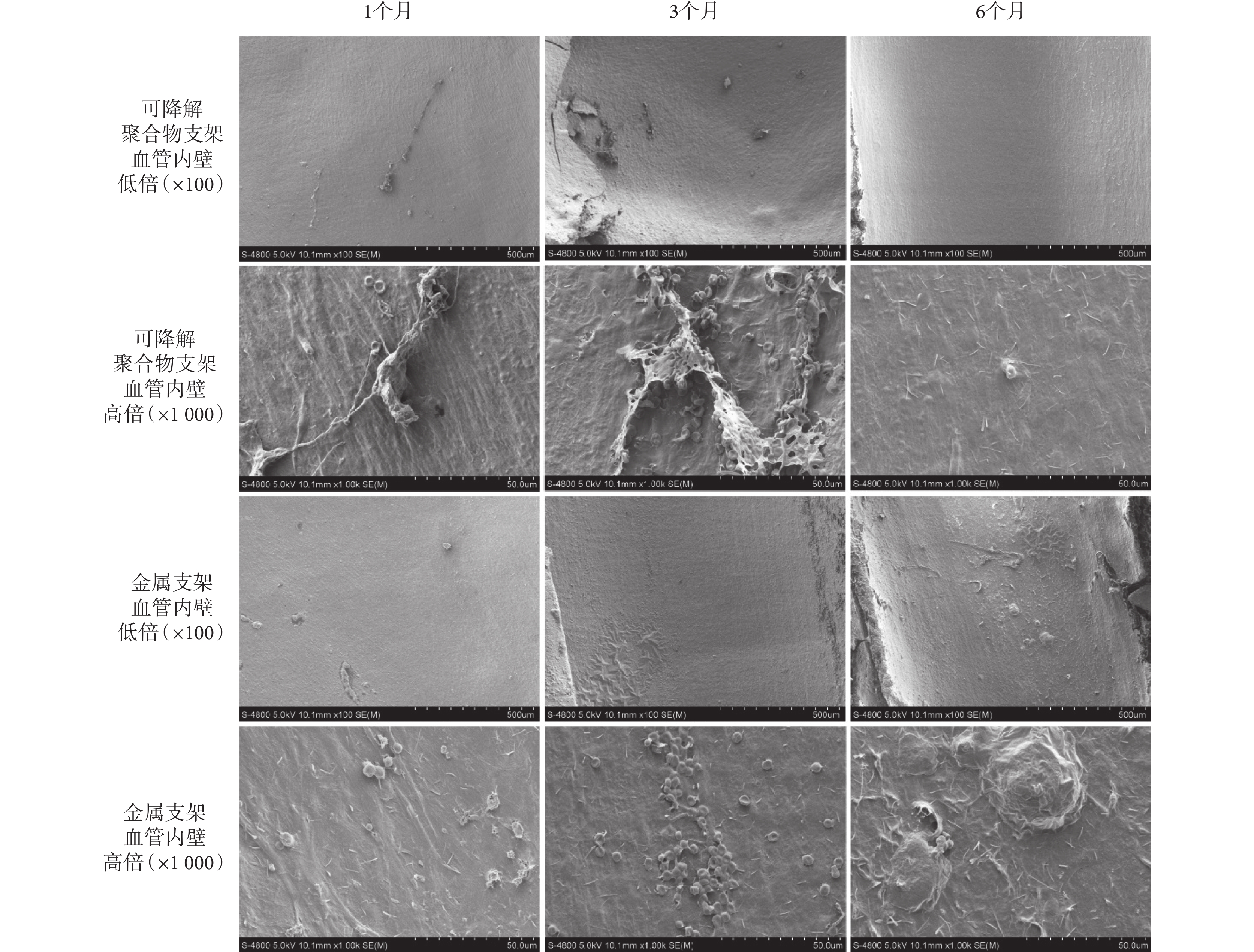

行 OCT 觀察支架植入部位血栓形成情況可見,術后 1 個月聚合物及金屬支架表面均已被內皮覆蓋,至 6 個月的植入期,血管內壁均光滑,術后 1、3、6 個月,聚合物及金屬支架植入血管內腔表面均無明顯血栓形成。至植入 6 個月后,支架表面內皮化已完成,除支架所致偽影外,未見任何新生物及其他異常(見圖 3)。植入 6 個月后對試驗動物的心、肝、脾、肺、腎剖檢可見,各臟器均未見明顯遠端血栓,臟器顏色正常,無萎縮、壞死、異常增生及其他病變現象。對取出的帶支架局部血管內壁行 SEM 觀察,低倍鏡下可見聚合物及金屬支架表面均有散布的數微米至幾十微米大小的血栓,兩種支架之間小血栓的分布與數量未見明顯差異。高倍鏡下則可見聚合物及金屬支架 1、3 個月時血栓主要由纖維蛋白及細胞成分構成,而至 6 個月植入期,聚合物支架血管內壁基本無明顯血栓可見,而金屬支架血管內壁也僅見少量以細胞為主的微血栓(見圖 4)。

圖3

支架植入后局部血管 OCT 觀察

Figure3.

OCT observation for the implanted stents

圖3

支架植入后局部血管 OCT 觀察

Figure3.

OCT observation for the implanted stents

圖4

支架植入局部血管管腔 SEM 觀察

Figure4.

SEM observation for the inner surface of the vessels with the stents implanted

圖4

支架植入局部血管管腔 SEM 觀察

Figure4.

SEM observation for the inner surface of the vessels with the stents implanted

4 討論

血管內支架器械多植于心、腦等關系到生命維持的重要器官、重要血管內且長期留置,表面血栓形成不僅影響其基本功能,更有導致嚴重不良反應的可能性[16-17]。因此,血栓評價是其關鍵的評價指標之一。尤其是針對新型可降解支架,其結果將有助于分析比較已上市支架的風險收益,從而決定其能否上市[5, 11]。因此,本研究中對可降解聚合物支架和金屬支架的體內血栓形成進行了對比,以期對相應的方案設計、實施及結果分析提供實例性的參考。

支架植入過程中的血栓風險是評價中的第一個關鍵點。實際上,血栓形成過程從建立動脈通道時就可能開始[16]。在整個手術過程中,輸送系統的進入與撤出、支架的定位、系統的材質,以及與操作便利性相關的血管損傷等,均可能與血栓形成相關[17]。對于幾十微米以下的微血栓而言,可能僅是器械直接接觸血液后的一種表面反應。但是,如果血栓尺寸達到上百微米以上,結構牢固、量較多并出現脫落時,將有較大的嚴重不良反應的風險[18]。因此,本研究同時考慮了輸送系統及支架的術中血栓分析。對于輸送系統,通過 DSA 的觀察、撤出后的表面大體觀察以及固定后的 SEM 觀察來評價血栓形成情況。而對于支架,DSA 可給出植入后的大體狀況參考,OCT 則給出局部位置血栓狀況的圖像證據。

支架留置于血管內后,其血栓形成則與表面性質、內皮化過程及可能的載藥釋放關系密切[4]。一旦表面生物質化,如內皮已完全覆蓋,血栓形成風險將大大降低。但是,可降解支架的降解行為,可能改變其理化性質及組織反應過程,從而帶來血栓形成風險的變化[5, 9]。因此,體內留置一段時間后血栓形成狀況的變化也需進行相應的考察。理論上,最佳的考察周期是包括降解全過程的多個時間點的觀察。但限于體內降解過程的復雜性、個體因素、不同部位血流動力學條件差異等,很難在方案設計時即明確完全降解所需時間[2, 19]。本研究中,設定術后 1、3、6 個月作為考察時間點是基于以下考慮:首先,此為生物材料植入后局部反應評價常用的時點(GB/T 16886.6 及 ISO 10993-6);其次,這也是臨床前動物實驗通常會考慮的時點。本研究中,OCT 以接近無創的方式對長期留置后支架局部的血栓情況進行了觀察,SEM 觀察的結果則給出了支架表面生物質化的狀況與表面血栓的大小、分布及組成等信息,而動物安樂死之后的重要臟器遠端血栓形成跡象觀察,進一步幫助判斷了支架植入后的長期風險。

現有標準體系中并未對體內血栓形成實驗中血栓形成過程、程度、影響的可接受限給出規定。雖然結合實驗評價與器械設計研究數據、文獻報道及臨床研究有助于分析其可能的患者風險收益,但作為上市前評價,采取與已上市產品進行比較分析的方式較為可行。這也是新型擬上市器械在缺乏標準判定指標時常用的方法[20]。本研究結果顯示:與傳統金屬支架相比,可降解聚合物支架系統在植入至術后 6 個月的周期中,并未表現出更高的血栓形成風險。這說明至少在體內血栓形成方面,此可降解聚合物支架具有非劣于已上市產品的性能。而本研究中針對支架的體內血栓形成實驗方案,適宜于對此類器械的評價。

5 結論

以已上市產品作為參考的,綜合考慮輸送系統與支架本身以及考察手術即時與一定時間后血栓情況的體內實驗,可用于可降解血管內支架的體內血栓形成評價。它可作為 GB/T 16886.4 標準中類似器械血液相容性評價具體實驗方案的補充,從而有助于客觀評估此類器械的患者風險收益,助推上市應用。

致謝:本研究承蒙四川興泰普樂醫療科技有限公司提供相應研究樣品,匯智贏華醫療科技研發(上海)有限公司提供相應動物實驗條件,特此感謝。

引言

以心腦血管狹窄性病變為代表的各類心血管系統疾病嚴重威脅著中老年人的健康,越來越體現出高患病率、高致殘率和高死亡率的特點,目前仍居全世界各種死因之首[1]。針對這些疾病,球囊擴張與支架植入是較為有效的治療方式,相應介入手術已廣泛開展[2],而對應的支架也已成為常用的醫療器械之一[3]。但是,傳統的非可降解支架有一些不足之處。除了體內異物長期留置的擔憂外,自身理化性質的穩定性、有序的內皮化過程以及血栓風險的控制等尚有待提升[4]。有鑒于此,對各種新型可降解支架的研究迅猛推進,無論是金屬還是聚合物可降解支架,其中佼佼者已經進入了臨床[5-6]。

血管支架是典型的長期使用植入器械,用于血管內并直接接觸循環血液,因此,在生物學評價中必須考慮血液相容性[7]。GB/T 16886.4 標準為醫療器械與血液相互作用實驗選擇提供了原則,此類器械應考慮針對血液學以及血栓形成的相應評價項目[8-9]。而長期留置病變血管內的支架,一旦形成血栓可能造成嚴重后果[10-11]。體內血栓形成實驗可在更接近臨床的條件下分析與預測血栓的形成過程與程度,從而有助于對這些器械進行更全面的風險分析與控制[12]。但是,現行標準中,無論是 GB/T 16886.4 還是 ISO 10993-4 標準均未為體內血栓形成實驗提供具體的實施方案[13-14]。

為解決類似器械血栓形成實驗具體方案的設計問題,助推新型支架產品的質量控制、評價及合規上市,本研究中對金屬和可降解聚合物支架體內血栓形成實驗方案的具體操作及評價指標進行了全面的對比研究,不僅涉及輸送與局部定位釋放、體內留置過程的無創分析、實驗動物的一般狀況,以及取材時血栓形成的大體觀察,還包括對輸送系統與支架在盡量模擬的臨床條件下表面血栓形成的分析與比較[5, 9]。在此過程中,重點關注新型可降解支架與傳統金屬支架在實驗及評價上的可操作性上的差異,以期為解決現行標準缺乏具體方案的問題提供解決思路。本研究的結果,不僅提供了對血管支架系統進行體內血栓評價的實例,更期望能有助于可降解支架系統的設計與研發[15],最終推進優秀產品上市,解決臨床的切實需要。

1 材料與設備

1.1 材料

全降解聚合物雷帕霉素洗脫支架系統(聚合物支架),由聚合物輸送系統及聚合物可降解支架構成(見圖 1a);冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(金屬支架),由聚合物輸送系統及金屬支架構成(見圖 1d)。各樣品規格均根據本實驗的需要進行選擇,同只動物的金屬支架及可降解聚合物支架規格相同。

圖1

聚合物支架與金屬支架大體觀察及 DSA 下的支架植入

圖1

聚合物支架與金屬支架大體觀察及 DSA 下的支架植入

a. 聚合物支架;b. 聚合物支架植入冠脈寬度測量;c. 聚合物支架植入;d. 金屬支架;e. 金屬支架冠脈寬度測量;f. 金屬支架植入

Figure1. The gross observation for the polymer and metal stents on the responding delivery system and the implantation of the stents by DSAa. polymer stent; b. the width measurement of the coronary artery for the polymer stent; c. the implantation for the polymer stent; d. mental stent; e. the width measurement of the coronary artery for the mental stent; f. the implantation for the mental stent1.2 儀器與設備

研究中所用到的儀器與設備如下:呼吸麻醉機(anesthetic gas machine,德國,Dr?ger 公司,Narkomed);數字血管造影系統(digital subtraction angiography,DSA,美國,General Electric Company,Innova 2100IQ);光學相干斷層掃描成像系統(optical coherence tomography,OCT,美國,Light labTM公司,C7);掃描電鏡(scanning electron microscope,SEM,日本,Hitachi Limited,S-4800);光學相干斷層成像導管(c7 dragonfly imaging catheter,上海,圣猶達,13751-02)。

2 方法及操作

2.1 植入手術操作

共使用 9 只健康實驗豬,體重范圍 36.5~44.0 kg。術前動物肌肉注射氯胺酮(15 mg/kg)誘導麻醉,約 10 min 后將動物移入準備間用面罩使其吸入異氟烷(魯南貝特)和氧氣混合氣體,達到麻醉效果后插入氣管插管建立呼吸通路,隨后吸入異氟烷和氧氣混合氣體維持麻醉。手術由具有豐富冠脈支架介入手術經驗的臨床專家進行。麻醉好的實驗動物雙側股動脈局部剃毛,常規術前消毒,鋪手術鋪巾,分別從左右股動脈將聚合物支架系統與金屬支架系統進行穿刺植入。將支架輸送至心臟冠狀動脈內選取前降支、回旋支或右冠狀動脈適宜寬度處(DSA 造影測量)卸載釋放留置。支架釋放后,慢慢退出輸送系統。

2.2 術中血栓觀察

術中支架釋放后,行 OCT 觀察血管內血栓形成情況。取退出血管的相應輸送器頭段長約 15 cm,生理鹽水浸洗以去除表面液態血液,行表面血栓大體觀察。以 4% 甲醛固定液,對兩種支架系統的輸送器頭段分別進行固定,冷凍干燥,噴金,行 SEM 觀察。

2.3 植入后血栓形成觀察

9 只動物被隨機分為 3 組,分別于植入術后 1、3 及 6 個月后以過量麻醉劑安樂死,行血栓觀察。安樂死前,各只動物行 DSA 及 OCT 觀察以評價在體狀況下血管內血栓情況。安樂死后即刻進行心、肝、脾、肺、腎等遠端器官的血栓觀察。以 4% 甲醛固定液行心臟灌注,結扎各主要大血管。固定 72 h 后取材,將支架連同相應動脈血管(支架頭端至少延伸 1 cm)小心地取出,沿長軸小心地剖開后行大體觀察。剖開后的支架連同血管段固定,經冷凍干燥后,行 SEM 觀察。

3 結果

3.1 支架植入手術及術中血栓觀察

選取實驗動物前降支、回旋支或右冠狀動脈適宜寬度處,于 DSA 造影下經股動脈植入聚合物支架及金屬支架(見圖 1)。本研究中,各支架定位良好,未見有滑脫、血管撕裂、阻塞等異常。

支架輸送到位釋放后,經股動脈行植入血管的 OCT 觀察(見圖 2a、b、f、g),可見無論是聚合物支架還是金屬支架其植入血管管壁光滑,除支架結構及金屬支架相應偽影外,未見其他異常影像,未見任何贅生物及新生血栓跡象。輸送器從血管中退出后大體觀察,兩種支架的輸送系統表面均未見明顯血栓形成(圖 2c、h)。固定干燥后行掃描電鏡可見球囊導管表面均有數微米至幾十微米大小的血栓分布,均主要由細胞及纖維蛋白成分構成,二者未見明顯差異(圖 2d、e、i、j)。

圖2

支架植入手術時的體內血栓形成觀察

圖2

支架植入手術時的體內血栓形成觀察

a. OCT 觀察植入血管內腔的聚合物支架;b. OCT 觀察聚合物支架植入側無支架位置的血管內腔;c. 聚合物支架輸送系統到位釋放支架后從血路中退出;d. 聚合物支架輸送系統 SEM 低倍(× 100)觀察;e. 聚合物支架輸送系統 SEM 高倍(× 1 000)觀察;f. OCT 觀察植入血管內腔的金屬支架;g. OCT 觀察金屬支架植入側無支架位置的血管內腔;h. 金屬支架輸送系統在到位釋放支架后從血路中退出;i. 金屬支架輸送系統 SEM 低倍(× 100)觀察;j. 金屬支架輸送系統 SEM 高倍(× 1 000)觀察

Figure2. The in vivo thrombosis formation in the implantation operations of the stentsa. the OCT observation of the inner cavity of the polymer stent implanted artery; b. the OCT observation for the corresponding artery; c. the withdraw of the delivery system after the release of the polymer stent from the artery; d. the SEM observation (× 100) of the polymer stent delivery system; e. SEM observation (× 1 000) of the polymer stent delivery system; f. the OCT observation of the inner cavity of the metal stent implanted artery; g. the OCT observation for the corresponding artery of metal stent; h. the withdraw of the delivery system after the release of the mental stent from the artery; i. the SEM observation (× 100) of the mental stent delivery system; j. SEM observation (× 1 000) of the polymer stent delivery system

3.2 術后血栓形成

行 OCT 觀察支架植入部位血栓形成情況可見,術后 1 個月聚合物及金屬支架表面均已被內皮覆蓋,至 6 個月的植入期,血管內壁均光滑,術后 1、3、6 個月,聚合物及金屬支架植入血管內腔表面均無明顯血栓形成。至植入 6 個月后,支架表面內皮化已完成,除支架所致偽影外,未見任何新生物及其他異常(見圖 3)。植入 6 個月后對試驗動物的心、肝、脾、肺、腎剖檢可見,各臟器均未見明顯遠端血栓,臟器顏色正常,無萎縮、壞死、異常增生及其他病變現象。對取出的帶支架局部血管內壁行 SEM 觀察,低倍鏡下可見聚合物及金屬支架表面均有散布的數微米至幾十微米大小的血栓,兩種支架之間小血栓的分布與數量未見明顯差異。高倍鏡下則可見聚合物及金屬支架 1、3 個月時血栓主要由纖維蛋白及細胞成分構成,而至 6 個月植入期,聚合物支架血管內壁基本無明顯血栓可見,而金屬支架血管內壁也僅見少量以細胞為主的微血栓(見圖 4)。

圖3

支架植入后局部血管 OCT 觀察

Figure3.

OCT observation for the implanted stents

圖3

支架植入后局部血管 OCT 觀察

Figure3.

OCT observation for the implanted stents

圖4

支架植入局部血管管腔 SEM 觀察

Figure4.

SEM observation for the inner surface of the vessels with the stents implanted

圖4

支架植入局部血管管腔 SEM 觀察

Figure4.

SEM observation for the inner surface of the vessels with the stents implanted

4 討論

血管內支架器械多植于心、腦等關系到生命維持的重要器官、重要血管內且長期留置,表面血栓形成不僅影響其基本功能,更有導致嚴重不良反應的可能性[16-17]。因此,血栓評價是其關鍵的評價指標之一。尤其是針對新型可降解支架,其結果將有助于分析比較已上市支架的風險收益,從而決定其能否上市[5, 11]。因此,本研究中對可降解聚合物支架和金屬支架的體內血栓形成進行了對比,以期對相應的方案設計、實施及結果分析提供實例性的參考。

支架植入過程中的血栓風險是評價中的第一個關鍵點。實際上,血栓形成過程從建立動脈通道時就可能開始[16]。在整個手術過程中,輸送系統的進入與撤出、支架的定位、系統的材質,以及與操作便利性相關的血管損傷等,均可能與血栓形成相關[17]。對于幾十微米以下的微血栓而言,可能僅是器械直接接觸血液后的一種表面反應。但是,如果血栓尺寸達到上百微米以上,結構牢固、量較多并出現脫落時,將有較大的嚴重不良反應的風險[18]。因此,本研究同時考慮了輸送系統及支架的術中血栓分析。對于輸送系統,通過 DSA 的觀察、撤出后的表面大體觀察以及固定后的 SEM 觀察來評價血栓形成情況。而對于支架,DSA 可給出植入后的大體狀況參考,OCT 則給出局部位置血栓狀況的圖像證據。

支架留置于血管內后,其血栓形成則與表面性質、內皮化過程及可能的載藥釋放關系密切[4]。一旦表面生物質化,如內皮已完全覆蓋,血栓形成風險將大大降低。但是,可降解支架的降解行為,可能改變其理化性質及組織反應過程,從而帶來血栓形成風險的變化[5, 9]。因此,體內留置一段時間后血栓形成狀況的變化也需進行相應的考察。理論上,最佳的考察周期是包括降解全過程的多個時間點的觀察。但限于體內降解過程的復雜性、個體因素、不同部位血流動力學條件差異等,很難在方案設計時即明確完全降解所需時間[2, 19]。本研究中,設定術后 1、3、6 個月作為考察時間點是基于以下考慮:首先,此為生物材料植入后局部反應評價常用的時點(GB/T 16886.6 及 ISO 10993-6);其次,這也是臨床前動物實驗通常會考慮的時點。本研究中,OCT 以接近無創的方式對長期留置后支架局部的血栓情況進行了觀察,SEM 觀察的結果則給出了支架表面生物質化的狀況與表面血栓的大小、分布及組成等信息,而動物安樂死之后的重要臟器遠端血栓形成跡象觀察,進一步幫助判斷了支架植入后的長期風險。

現有標準體系中并未對體內血栓形成實驗中血栓形成過程、程度、影響的可接受限給出規定。雖然結合實驗評價與器械設計研究數據、文獻報道及臨床研究有助于分析其可能的患者風險收益,但作為上市前評價,采取與已上市產品進行比較分析的方式較為可行。這也是新型擬上市器械在缺乏標準判定指標時常用的方法[20]。本研究結果顯示:與傳統金屬支架相比,可降解聚合物支架系統在植入至術后 6 個月的周期中,并未表現出更高的血栓形成風險。這說明至少在體內血栓形成方面,此可降解聚合物支架具有非劣于已上市產品的性能。而本研究中針對支架的體內血栓形成實驗方案,適宜于對此類器械的評價。

5 結論

以已上市產品作為參考的,綜合考慮輸送系統與支架本身以及考察手術即時與一定時間后血栓情況的體內實驗,可用于可降解血管內支架的體內血栓形成評價。它可作為 GB/T 16886.4 標準中類似器械血液相容性評價具體實驗方案的補充,從而有助于客觀評估此類器械的患者風險收益,助推上市應用。

致謝:本研究承蒙四川興泰普樂醫療科技有限公司提供相應研究樣品,匯智贏華醫療科技研發(上海)有限公司提供相應動物實驗條件,特此感謝。